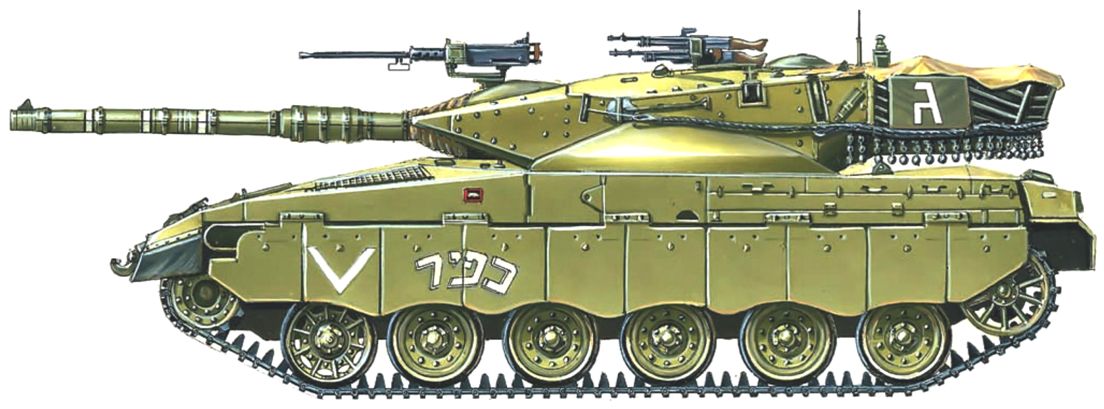

А-44 - Советский прототип Меркавы 1941 года

Статья обновлена: 14.01.2026

В истории мирового танкостроения проект А-44 остается малоизвестной, но поразительной страницей. Разработанный в СССР накануне Великой Отечественной войны, этот танк предлагал революционную компоновку, невиданную в те годы.

Его ключевая особенность – переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения – создавала уникальную защиту экипажа. Эта схема, на десятилетия опередившая время, предвосхитила концепцию израильской "Меркавы", появившейся лишь в конце 1970-х годов.

А-44 стал дерзкой попыткой совместить мощное вооружение, высокую подвижность и выживаемость экипажа в одной машине. Его судьба – наглядный пример нереализованного потенциала советской инженерной мысли в условиях тяжелейших испытаний войны.

Техзадание Харьковского завода №183 на 1941 год

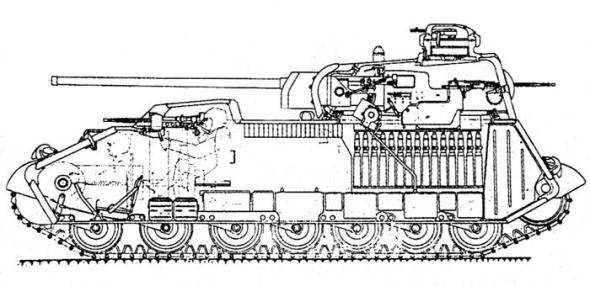

Основной задачей завода №183 на 1941 год являлась разработка перспективного танка А-44 (Объект 244) с принципиально новой компоновкой. Техническое задание предусматривало создание машины с противоснарядным бронированием, повышенной огневой мощью и подвижностью при массе 30-32 тонны. Проект курировался конструкторским бюро под руководством А.А. Морозова как развитие линии быстроходных танков БТ.

Ключевым требованием стало заднее расположение боевого отделения и башни, что обеспечивало улучшенную защиту экипажа и рациональное распределение массы. Трансмиссия и ведущие колеса размещались в передней части корпуса. Конструкция должна была сохранить ремонтопригодность и технологическую преемственность с серийными моделями Т-34, несмотря на новаторскую схему.

Тактико-технические требования

| Параметр | Требование |

|---|---|

| Бронирование | Лоб корпуса 75 мм, борт 60 мм, башня 80 мм |

| Вооружение | 76-мм пушка Ф-34 + 2-3 пулемёта ДТ |

| Двигатель | Дизель В-5 (600 л.с.) с планетарной трансмиссией |

| Подвижность | Макс. скорость 51 км/ч, запас хода 300 км |

| Ходовая часть | Торсионная подвеска, широкие гусеницы |

Инновационные решения: Впервые в отечественном танкостроении предусматривались гидравлические усилители управления, стабилизатор вооружения в вертикальной плоскости и система ПОТ (подогреватель охлаждающей жидкости). Техзадание требовало унификации двигателя В-5 с силовой установкой Т-34.

Испытания: Опытный образец планировалось представить к 1 ноября 1941 года. Проект был свёрнут после эвакуации завода в Нижний Тагил, но наработки использованы при создании танков Т-44 и Т-54. Главный конструктор Морозов отмечал: «А-44 стал полигоном идей для послевоенного танкопрома».

Компоновка с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения

Принципиальное отличие проекта А-44 от подавляющего большинства современных ему танков заключалось в применении заднего расположения моторно-трансмиссионного отделения (МТО). Это кардинальное решение определило всю архитектуру боевой машины, придав ей уникальные характеристики и предвосхитив концепцию, ставшую знаковой для израильского танкостроения десятилетия спустя.

Двигатель и основные агрегаты трансмиссии размещались в кормовой части корпуса, что потребовало вынесения ведущих колес также назад. Такая компоновка позволила сконцентрировать экипаж, боеприпасы и основное вооружение в относительно компактной передней и средней частях корпуса, а также кардинально пересмотреть подход к защите.

Ключевые особенности и преимущества

Заднее расположение МТО давало проекту А-44 несколько существенных преимуществ, особенно актуальных в контексте живучести экипажа:

- Усиленная защита экипажа: Массивный блок двигателя и трансмиссии, размещенный в корме, выступал в роли дополнительного физического барьера между экипажем в передней части корпуса и угрозами с направления кормы. Это повышало шансы экипажа на выживание при поражении танка с тыла.

- Снижение высоты силуэта: Отсутствие необходимости размещать карданный вал, идущий от двигателя к ведущим колесам классической передней компоновки, позволило конструкторам Харьковского КБ значительно снизить высоту корпуса танка по сравнению с аналогами. Низкий силуэт делал А-44 менее заметной мишенью на поле боя.

- Улучшенное распределение веса: Компоновка способствовала более равномерному распределению массы по опорной поверхности, потенциально улучшая ходовые качества.

- Рациональное использование объема: Освободившееся пространство в средней части корпуса могло быть использовано более эффективно для размещения боекомплекта или иного оборудования.

Техническая реализация: Привод на задние ведущие колеса потребовал разработки специальной схемы трансмиссии. Несмотря на сложности, такое решение стало ключевым элементом новаторской компоновки. Размещение агрегатов МТО в корме обусловило и характерные формы корпуса А-44.

| Параметр | Следствие заднего МТО |

|---|---|

| Высота корпуса | Значительно снижена |

| Защита экипажа от кормового огня | Усилена массивом двигателя и трансмиссии |

| Расположение ведущих колес | Кормовое |

| Объем передней/средней части корпуса | Сосредоточен на экипаже, вооружении, боекомплекте |

Таким образом, задняя компоновка МТО танка А-44 была не просто техническим решением, а революционной концепцией, направленной прежде всего на повышение выживаемости экипажа за счет использования массы силовой установки как дополнительной защиты и снижения заметности машины. Этот подход, опередивший свое время на десятилетия, стал визитной карточкой проекта и прямым предшественником компоновки танка "Меркава".

Принцип "все впереди" для экипажа и вооружения

Конструкция А-44 радикально реализовывала принцип сосредоточения критически важных компонентов в передней части корпуса. Основная цель – максимально возможная защита экипажа от фронтального огня противника, наиболее вероятного в танковом бою. Это достигалось за счет размещения в лобовой проекции не только основной брони, но и массивных агрегатов силовой установки и трансмиссии, выступавших в роли дополнительного экрана.

Экипаж танка А-44 размещался исключительно в бронированной башне, полностью изолированной от моторно-трансмиссионного отделения (МТО), которое было вынесено вперед, в носовую часть корпуса. Топливные баки также располагались в передних отсеках, по бокам от МТО. Вооружение – 76,2-мм пушка Ф-34 и пулеметы – монтировалось, как и положено, в башне и лобовом листе корпуса, но ключевой особенностью была защита людей: при лобовом попадании снаряда первой преградой становились трансмиссия и двигатель.

Особенности реализации и последствия

Такая компоновка, названная "все впереди", имела ряд ключевых особенностей и следствий:

- Защита экипажа: Двигатель и коробка передач становились дополнительным слоем брони перед боевым отделением. Пробитие лобовой брони не гарантировало поражения экипажа.

- Изоляция экипажа: Полное отделение боевого отделения (башни) от МТО улучшало условия работы экипажа (меньше шума, жары, запахов ГСМ) и потенциально повышало выживаемость при пожаре в моторном отсеке.

- Размещение вооружения: Основное вооружение (пушка) оставалось в башне, обеспечивая круговой обстрел. Курсовой пулемет монтировался в лобовом листе корпуса, справа от водителя-механика (который также находился в башне).

- Переднее расположение топливных баков: Хотя дизельное топливо менее пожароопасно, размещение баков в лобовой зоне, несмотря на их бронирование, считалось противоречивым решением с точки зрения риска возгорания при пробитии.

- Сравнение с классической компоновкой (на примере Т-34):

| Компонент | Т-34 (Классика) | А-44 ("Все впереди") |

|---|---|---|

| МТО | Корма | Нос |

| Топливные баки | Корпус (борта, корма), надгусеничные полки | Нос (по бокам от МТО) |

| Экипаж | Корпус (мехвод, стрелок-радист) + Башня (командир, наводчик, заряжающий) | Только Башня (4 человека) |

| Защита экипажа от лобового огня | Только лобовая броня корпуса и башни | Лобовая броня + массив двигателя и трансмиссии |

Принцип "все впереди" на А-44 был революционным для советского танкостроения 1941 года, предвосхищая послевоенные тенденции в компоновке основных боевых танков. Его главным достоинством была беспрецедентная для того времени потенциальная живучесть экипажа при атаке спереди.

Корпусная башенная установка вместо классической башни

Концепция А-44 радикально порывала с традиционной компоновкой танка, отказываясь от отдельной вращающейся башни в пользу интегрированной корпусной башенной установки (КБУ). Основное боевое отделение, включая место командира-наводчика и орудие, размещалось непосредственно в корпусе, в его средней и задней части. Вращался не весь объем башни, а лишь бронированная рубка командира с установленным в ней орудием и частью приборов.

Такое решение преследовало несколько ключевых целей. Во-первых, оно позволяло кардинально снизить силуэт машины, уменьшив высоту танка до рекордных 1,8 метра по крыше рубки (против примерно 2,4 метра у Т-34 с башней), что делало А-44 чрезвычайно сложной мишенью на поле боя. Во-вторых, размещение КБУ в корме создавало предпосылки для улучшения распределения веса брони, потенциально усилив защиту лобовой проекции корпуса за счет смещения центра масс вперед. В-третьих, компоновка теоретически улучшала условия работы экипажа и обслуживания двигателя, расположенного в средней части.

Особенности конструкции и вооружения

Корпусная башенная установка А-44 была жестко интегрирована в верхний кормовой лист корпуса. Вращалась только относительно небольшая бронированная "голова" с командирской башенкой и установленным в ней мощным 76,2-мм орудием ЗИС-24 (или планируемым 107-мм ЗИС-24). Механик-водитель располагался спереди слева, двигатель – по центру-справа, а трансмиссия и ведущие колеса – в передней части корпуса. Экипаж состоял из трех человек: механик-водитель, командир-наводчик-заряжающий (в рубке КБУ) и пулеметчик-радист (справа от водителя, обслуживавший курсовой пулемет).

Ключевые преимущества и недостатки КБУ:

- Преимущества:

- Малый силуэт – критически важный фактор живучести.

- Потенциал усиления лобового бронирования за счет рационального распределения масс.

- Улучшенная защищенность экипажа в рубке по сравнению с классической башней, так как рубка была частью основного бронекорпуса с большими углами наклона.

- Возможность установки более мощного вооружения без чрезмерного роста массы и габаритов башенного погона.

- Недостатки:

- Ограниченные углы горизонтального наведения орудия (примерно ±15° от оси танка), что резко снижало гибкость огня без разворота корпуса.

- Крайне высокая нагрузка на командира (наведение, заряжание, командование, наблюдение).

- Сложность конструкции приводов вращения рубки и системы стабилизации орудия.

- Плохой обзор для командира из-за низкого расположения приборов и малой высоты смотровых приборов рубки.

- Проблемы с вентиляцией боевого отделения.

Характеристики КБУ А-44 в сравнении с классической башней Т-34-85:

| Параметр | А-44 (КБУ) | Т-34-85 (Классич. башня) |

|---|---|---|

| Высота установки (от земли) | ~1.8 м (по крыше рубки) | ~2.4 м |

| Углы ГН орудия | ~±15° | 360° |

| Экипаж в БО | 1 (командир-наводчик-заряжающий) | 3 (командир, наводчик, заряжающий) |

| Бронирование лба "башни" | 75-мм (интегрировано в корпус) | 90-мм (лоба башни) |

76-мм пушка Ф-30 как основное вооружение

Конструкция Ф-30 представляла собой мощную танковую артиллерийскую систему, созданную на базе дивизионной пушки Ф-22УСВ. Орудие обладало баллистикой, позволявшей эффективно бороться со всеми типами бронетехники вероятного противника начала 1940-х годов. Длина ствола составляла 51 калибр, что обеспечивало снарядам высокую начальную скорость и отличную настильность траектории.

Установка пушки во вращающейся башне А-44 требовала применения оригинальных решений из-за её массы и габаритов. Конструкторы расположили цапфы орудия максимально близко к казённой части, сместив точку баланса, что позволило уменьшить требуемый диаметр погона. Для компенсации сильной отдачи использовался массивный гидропневматический тормоз отката и оригинальный подвесной механизм, частично перенимавший нагрузки на корпус.

Тактико-технические особенности

- Бронепробиваемость: Бронебойный снаряд БР-350Б на дистанции 500 м пробивал 70-мм гомогенную броню под углом 60°.

- Скорострельность: До 8 выстрелов в минуту благодаря полуавтоматическому затвору и продуманной компоновке боеукладки.

- Боезапас: 60 унитарных выстрелов с осколочными, бронебойными и кумулятивными снарядами (последние – в опытном порядке).

| Калибр | 76,2 мм |

| Масса орудия | 1150 кг |

| Углы ВН | -5° до +25° |

| Прицелы | ТШ-16, ПТ-1 |

Недостатком являлась сильная загазованность башни при интенсивной стрельбе – проектная система продувки ствола оказалась малоэффективной. Пушка сохраняла потенциал для модернизации: в опытных работах рассматривалось увеличение начальной скорости снаряда до 740 м/с. Главным преимуществом Ф-30 перед современными ей ЗИС-5 и Ф-34 оставалась универсальность, позволявшая танку выполнять как противотанковые, так и артиллерийские задачи поддержки пехоты.

Система стабилизации орудия в вертикальной плоскости

На А-44 применялась экспериментальная гидромеханическая система стабилизации вертикального наведения 2ЭСП "Заря". Она обеспечивала автоматическое удержание заданного угла возвышения пушки при движении танка по неровностям, используя гироскопический датчик угловых скоростей для фиксации отклонений от цели.

Принцип работы основывался на гидравлических приводах силового цилиндра, связанных с подъемным механизмом орудия. При крене корпуса гироскоп мгновенно регистрировал вертикальное смещение, после чего сервоклапан направлял поток рабочей жидкости в цилиндр – это компенсировало колебания ствола с точностью до 0,5 тысячных дистанции.

Конструктивные особенности

- Датчик угловой скорости – гироскоп с электрическим сигнализатором, установленный в башне

- Исполнительный механизм – гидроцилиндр двойного действия, встроенный в противооткатные устройства

- Регулируемый дроссель для точной калибровки скорости реакции системы

| Параметр | Значение |

| Диапазон стабилизации | -5° до +25° |

| Время реакции | 0,3-0,5 сек |

| Погрешность удержания | ±0,5 тысячных |

Система требовала постоянной синхронизации с ручным приводом наведения – при включении стабилизации наводчик использовал штурвал с усилителем, передававшим поправки через дифференциальный механизм без отключения автоматики. Техническое обслуживание осложнялось необходимостью поддержания высокого давления (до 120 атм) в гидросистеме и регулярной юстировки гироскопа.

Спаренный пулемёт ДТ в лобовом листе

В конструкции А-44 спаренная установка пулемёта ДТ калибра 7,62 мм размещалась в правой части лобового бронелиста корпуса, непосредственно рядом с орудийной маской 76-мм пушки ЗИС-24. Такое расположение обеспечивало синхронное наведение обоих стволов силами наводчика через единый телескопический прицел ТМФД, исключая необходимость отдельного расчёта для пулемёта.

Интеграция ДТ в лобовую проекцию повышала защищённость установки: броневой щиток и наклонная 75-мм броня прикрывали механизмы от прямых попаданий. Пулемёт питался из съёмных дисковых магазинов ёмкостью 63 патрона, которые перезаряжались заряжающим внутри боевого отделения без выхода экипажа из танка.

Ключевые особенности установки

| Параметр | Характеристика |

|---|---|

| Тип пулемёта | ДТ (Дегтярёв танковый) |

| Боекомплект | 20 магазинов (1260 патронов) |

| Сектор обстрела | Совместный с орудием (±10° по горизонту) |

| Назначение | Подавление пехоты и лёгких укреплений |

| Преимущество | Экономия массы за счёт отказа от шаровой установки |

Толщина лобовой брони корпуса: 75 мм

Такое бронирование принципиально отличало А-44 от советских танков начала войны, чья лобовая защита редко превышала 45 мм. Конструкторы Харьковского завода №183 под руководством Александра Морозова сознательно пошли на увеличение массы, стремясь создать машину, неуязвимую для штатных противотанковых средств вермахта на всех дистанциях боя. Расчётная стойкость 75-мм катаной гомогенной брони позволяла уверенно противостоять 37-мм Pak 36 и 50-мм Pak 38 при любых углах встречи.

Бронелист устанавливался под рациональным углом 60°, что эквивалентно увеличению толщины до 150 мм по нормали. Для сравнения: у Т-34 аналогичный показатель составлял 90 мм (45 мм под 60°), а у КВ-1 – 90 мм (75 мм под 30°). Особое внимание уделялось защите скуловых зон – наиболее уязвимых участков при фронтальном обстреле, где применялось дополнительное усиление.

Конструктивные особенности бронирования

- Многослойная компоновка: основной 75-мм лист + 20-мм экран-спойлер для провоцирования преждевременного срабатывания кумулятивных боеприпасов

- Интегрированные люки: смотровой люк механика-водителя и люк доступа к трансмиссии имели литую усиленную конструкцию толщиной 80 мм

- Дифференцированная защита: борта корпуса – 40-60 мм, корма – 55 мм, днище – 20 мм

| Элемент конструкции | Толщина (мм) | Угол наклона |

| Верхний лобовой лист | 75 | 60° |

| Нижний лобовой лист | 75 | 55° |

| Борт корпуса (верх) | 60 | 45° |

| Люк механика-водителя | 80 | 0° |

Эксперты отмечают парадокс: при схожей массе с тяжёлым КВ-1 (около 50 т) А-44 обеспечивал на 40% лучшую фронтальную защиту за счёт оптимального распределения масс. Однако цена усиления – усложнение производства и снижение динамических характеристик. Расчёты показывали, что для гарантированной защиты от 88-мм FlaK 18 требовалось довести толщину до 100 мм, что стало основным направлением развития в проекте А-44-100.

Бронирование бортов корпуса: 60-70 мм

Боковая проекция корпуса А-44 защищалась катаными бронелистами толщиной 60 мм в центральной части и усиливалась до 70 мм в районе моторно-трансмиссионного отделения. Такое распределение толщин было продиктовано необходимостью компенсировать уязвимость бортов при обстреле с флангов и минимизировать риски поражения двигателя и топливных баков.

Конструкция бортовой брони включала вертикальные листы по всей длине корпуса, без применения рациональных углов наклона, что являлось вынужденной мерой для сохранения внутреннего объема боевого отделения. Крепление осуществлялось сваркой к лобовому листу, днищу и кормовым деталям, формируя жесткую коробчатую структуру.

Конструктивные особенности

Броневая защита бортов сочетала несколько ключевых решений:

- Двухслойная компоновка в зоне трансмиссии: 60-мм внешний экран + 10-мм противоосколочный подбой

- Интегрированные буксы торсионных подвесок, выступавшие в роли дополнительных экранов

- Специальные отбойные козырьки над гусеницами для защиты стыков корпуса

Сравнение с современниками демонстрирует прогрессивность концепции:

| Танк | Борт корпуса (мм) | Примечание |

|---|---|---|

| А-44 | 60-70 | Дифференцированная защита |

| Т-34 (1941) | 45 | Однородная броня |

| Pz.Kpfw.IV | 30 | С экранами 20 мм |

Основным недостатком оставался значительный вес бронекорпуса (до 42% массы танка), ограничивавший динамические характеристики. Для снижения нагрузки применялось локальное утолщение лишь критических зон, что стало компромиссом между защищенностью и подвижностью.

Наклонное расположение бронеплит корпуса

Принципиальным отличием А-44 от современных ему советских танков стал наклон всех основных бронеплит корпуса под значительными углами. Лобовая деталь, борта и корма размещались под рациональными углами наклона от 30 до 60 градусов, что кардинально повышало эффективную толщину защиты против снарядов калибра 37-50 мм на основных дистанциях боя.

Конструктор Александр Морозов применил этот подход для компенсации ограниченной толщины брони (45-75 мм) за счет геометрии. Наклонные плиты обеспечивали высокую вероятность рикошета, а также увеличивали путь снаряда в броне. При этом передняя часть корпуса формировалась как единая клиновидная деталь без выступающей рубки механика-водителя.

Преимущества и особенности реализации

- Усиление противоснарядной стойкости: вертикальный эквивалент лобовой брони достигал 100-120 мм при фактической толщине 75 мм

- Распределение уязвимых зон: стыки бронелистов смещались в наименее обстреливаемые области корпуса

- Снижение массы: экономия до 15% веса бронирования при сохранении защиты

| Элемент корпуса | Угол наклона | Фактическая толщина |

|---|---|---|

| Верхний лоб | 60° | 75 мм |

| Нижний лоб | 45° | 75 мм |

| Борта | 30° | 45 мм |

Данное решение требовало перекомпоновки силового отделения – двигатель В-5 размещался поперечно с выносом трансмиссии в носовую часть. Такая схема предвосхитила компоновку послевоенных танков, но в 1941 году создавала сложности с обслуживанием агрегатов в тесном корпусе.

Дизельный двигатель В-5А мощностью 700 л.с.

В-5А представлял собой глубокую модернизацию базового танкового дизеля В-2, созданную под руководством конструкторского бюро завода №75 в Харькове. Увеличение мощности до 700 л.с. (против 500 л.с. у ранних версий В-2) достигалось за счёт внедрения наддува от приводного центробежного нагнетателя и оптимизации рабочих процессов.

Конструктивно двигатель сохранил V-образную 12-цилиндровую схему с жидкостным охлаждением и алюминиевым блоком цилиндров, что обеспечивало высокое отношение мощности к массе. Для работы с повышенной нагрузкой были усилены коленчатый вал, шатунные механизмы и система смазки, а топливная аппаратура получила усовершенствованные форсунки.

Ключевые особенности и характеристики

Технологические решения: Применение авиационных технологий в доводке поршневой группы и газораспределения позволило поднять степень сжатия до 15 единиц. Высокооборотная конструкция (1800-2000 об/мин) обеспечивала резкий отклик на управление дросселем.

Эксплуатационные требования:

- Использование специального дизельного топлива ДТ или газойля

- Масляная система с двухступенчатой очисткой и охлаждением

- Необходимость предпускового подогрева при температурах ниже -5°C

| Параметр | Значение |

| Мощность номинальная | 700 л.с. при 1800 об/мин |

| Рабочий объём | 38.88 л |

| Диаметр цилиндра / ход поршня | 150 мм / 180 мм |

| Удельный расход топлива | 170-180 г/л.с.·ч |

Влияние на проект А-44: Установка В-5А обеспечила 35-тонному танку удельную мощность 20 л.с./т, что теоретически позволяло развивать скорость до 60 км/ч. Двигатель размещался продольно в кормовой части корпуса по схеме «мотор-трансмиссия в едином блоке», упрощавшей замену силового агрегата в полевых условиях. Такая компоновка предвосхищала израильскую «Меркаву», где экипаж защищался массивной моторно-трансмиссионной группой.

Система охлаждения двигателя с принудительной вентиляцией

На танке А-44 применялась радикально новая для советского танкостроения система охлаждения двигателя, основанная на принудительной вентиляции воздушного потока. Традиционные для БТ или Т-34 схемы с боковыми жалюзи и вытяжным вентилятором были заменены на переднее расположение воздухозаборников, аналогичное концепции будущей "Меркавы".

Воздухозаборники размещались в верхней лобовой детали корпуса по обе стороны от механика-водителя, защищенные броневыми решетками. Через эти каналы атмосферный воздух нагнетался вентилятором в моторное отделение, проходил через радиаторы водяного и масляного охлаждения, после чего выбрасывался наружу через вытяжные решетки в кормовом листе корпуса. Такая схема обеспечивала ламинарное движение воздушного потока без зон турбулентности.

Конструктивные особенности

Ключевыми элементами системы стали:

- Осевой вентилятор диаметром 700 мм с приводом от коленвала двигателя через ременную передачу

- Двухсекционный пластинчато-трубчатый радиатор с увеличенной на 40% площадью теплообмена

- Герметичные воздуховоды из алюминиевых сплавов с теплоизоляцией

- Автоматические жалюзи с термостатическим управлением

Эффективность схемы подтверждалась испытаниями: при температуре +45°С система поддерживала тепловой режим двигателя В-44 (500 л.с.) в пределах:

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Температура охлаждающей жидкости | 82-87°С |

| Температура масла в контуре | 90-95°С |

| Расход воздуха | 4.8 м³/с |

Главным преимуществом стало значительное снижение заметности теплового следа – выхлопные газы смешивались с охлаждающим воздухом перед выбросом, уменьшая инфракрасную сигнатуру. Дополнительным бонусом являлось создание избыточного давления в моторном отсеке, препятствующего проникновению пыли при движении по бездорожью.

Планетарная 7-ступенчатая коробка передач

Для танка А-44 разрабатывалась уникальная планетарная трансмиссия с семью ступенями переднего хода, что являлось революционным решением для бронетехники начала 1940-х годов. Её компактная конструкция идеально соответствовала компоновке с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения, обеспечивая оптимальное распределение массы и защиту экипажа. Механизм базировался на системе блокируемых планетарных редукторов, управляемых сервоприводами с пневматическим или гидравлическим приводом.

Семиступенчатый диапазон позволял точнее подбирать режим работы дизеля В-2 при любых условиях движения – от преодоления вязкого грунта до скоростного марша по шоссе. Особое внимание уделялось плавности переключения под нагрузкой: синхронизаторы и фрикционные муфты минимизировали рывки, предотвращая потерю инерции и снижая износ узлов. Отдельные передачи проектировались с расчётом на экстремальные нагрузки при буксировке тяжёлых грузов или преодолении крутых подъёмов.

Ключевые особенности конструкции

- Комбинированное управление: основное переключение через пневмоприводы с дублирующим механическим аварийным режимом

- Трёхпоточный крутящий момент: распределение мощности через дифференциалы на бортовые передачи

- Интегрированная система охлаждения: принудительная циркуляция масла через радиатор в кормовой бронеплите

| Параметр | Характеристика |

|---|---|

| Передаточные числа | Диапазон от 1:3.8 (1-я) до 1:0.62 (7-я) |

| Реверс | 2 передачи заднего хода с КПД >85% |

| Масса агрегата | 820 кг с учётом системы смазки |

Принципиальным отличием от современных аналогов стало двухкаскадное построение редуктора: первый блок формировал базовые передаточные отношения, второй – обеспечивал тонкую адаптацию под конкретные дорожные условия. Такая схема вдвое сокращала время поиска оптимальной передачи по сравнению с 4-ступенчатыми КПП Т-34. Дополнительную живучесть гарантировало разделение масляных магистралей первичного и вторичного валов – при повреждении одного контура трансмиссия сохраняла 4 скорости движения.

Ходовая часть с торсионной подвеской

Конструкторы А-44 радикально пересмотрели подход к компоновке ходовой части, отказавшись от архаичных рессор в пользу торсионной подвески. Эта инновация позволила существенно увеличить внутренний объём корпуса, сместив точки крепления катков ниже силового набора днища. Торсионы, представлявшие собой упругие стальные валы, работающие на скручивание, размещались продольно вдоль всего корпуса в специальных шахтах.

Каждая из шести сдвоенных опорных катков большого диаметра с индивидуальной подвеской крепилась к балансиру, соединённому с торсионом через рычаг. Такая схема обеспечивала плавность хода при высокой скорости движения по пересечённой местности, критически важной для маневренного среднего танка. Натяжение гусениц регулировалось сзади направляющими колёсами, спереди – ведущими колёсами зубового зацепления.

Ключевые особенности торсионной подвески А-44

Экспериментальная ходовая часть отличалась тремя революционными решениями:

- Расположение торсионов – ниже уровня днища в герметичных трубчатых кожухах, защищённых 20-мм экранами.

- Динамический ход катка – 210 мм против 120-150 мм у современников, что поглощало энергию удара при прыжках с трамплинов.

- Компактность узлов – отсутствие громоздких пружинных блоков вдоль бортов высвобождало пространство для топливных баков.

| Параметр | А-44 | Т-34 (1941) |

| Тип подвески | Индивидуальная торсионная | Кристи (свечная) |

| Число катков (на борт) | 6 сдвоенных | 5 одинарных |

| Удельное давление (кг/см²) | 0,78 | 0,84 |

| Макс. скорость (км/ч) | 65 (проектная) | 54 |

Технические проблемы возникли с надёжностью торсионных валов – при весе танка 30+ тонн сталь марки 45ХНМ требовала сложной термообработки. Дефицит молибдена в 1941 году вынудил использовать менее прочные сплавы, что приводило к деформациям при экстремальных нагрузках. Тем не менее, наработки по А-44 легли в основу торсионных подвесок послевоенных Т-54 и Т-72.

Опорные катки большого диаметра по типу Кристи

Ключевой особенностью ходовой части проекта А-44 являлось применение опорных катков очень большого диаметра, унаследовавших концепцию, разработанную американским инженером Джоном Уолтером Кристи. Вместо множества мелких катков или комбинации опорных и поддерживающих, система Кристи использовала минимум четыре больших обрезиненных катка на борт, лишенных поддерживающих роликов. Катки большого диаметра сами по себе выполняли роль элемента подвески и обеспечивали натяжение гусеницы.

Для А-44 диаметр опорных катков достигал рекордных 830-850 мм, что значительно превышало размеры катков других советских танков того периода, включая БТ и Т-34 (где использовались катки меньшего диаметра – 550-650 мм). Такое увеличение было прямым следствием требований к проекту: размещение трансмиссии и ведущих колес в корме, необходимость обеспечить плавность хода тяжелой машины и снизить удельное давление на грунт.

Особенности и преимущества решения для А-44

Использование катков Кристи столь большого диаметра на А-44 преследовало несколько целей и имело специфические особенности:

- Снижение удельного давления: Увеличенная площадь контакта каждого катка с гусеничной лентой позволяла распределить массу тяжелого танка (расчетная ~30-35 тонн) на большую площадь, уменьшая давление на грунт и улучшая проходимость.

- Плавность хода: Большой диаметр катка означал, что он менее чувствителен к мелким неровностям пути. Каток как бы "перекатывался" через небольшие препятствия (кочки, камни), а не "въезжал" в них, что существенно повышало комфорт экипажа и устойчивость оружия при движении.

- Простота и надежность: Отсутствие поддерживающих роликов упрощало конструкцию ходовой части, уменьшало общее количество деталей и потенциальных точек отказа. Натяжение гусеницы обеспечивалось самими катками и задним расположением ведущих колес.

- Компоновка кормового моторно-трансмиссионного отделения (МТО): Большие катки идеально вписывались в концепцию заднего расположения МТО. Они позволяли оптимально разместить ведущие колеса в корме и обеспечить необходимый дорожный просвет под корпусом.

- Уменьшение нагрузки на подвеску: Увеличенный диаметр снижал угловую скорость вращения катков при той же линейной скорости танка, что уменьшало инерционные нагрузки и износ элементов подвески.

| Характеристика | Танк Т-34 (обр. 1941) | Проект А-44 |

|---|---|---|

| Диаметр опорного катка | 550-650 мм | 830-850 мм |

| Количество катков на борт | 5 | 4 |

| Наличие поддерживающих роликов | Да (3 шт.) | Нет |

| Расположение ведущего колеса | Корма | Корма |

Таким образом, опорные катки рекордного для советского танкостроения диаметра были не просто заимствованием идей Кристи, а осознанным и необходимым конструкторским решением для реализации требований к А-44: тяжелый танк с кормовым МТО, высокой подвижностью, плавностью хода и проходимостью. Это был логический шаг в эволюции подвески Кристи, доведенный до большего размера для соответствия новым задачам.

Ширина гусеничных лент: 500 мм

Ширина гусениц в 500 мм у А-44 была инженерным ответом на требования повышенной проходимости для тяжёлого танка прорыва. При массе машины около 36 тонн такое решение снижало удельное давление на грунт до 0,7 кг/см², что приближало параметры к лёгким танкам. Это позволяло уверенно двигаться по болотистым почвам, зимней целине и размытым дорогам без риска увязания.

Конструктивно гусеницы состояли из литых траков с развитыми грунтозацепами, соединённых пальцами двойного упрочнения. Для сравнения: у серийного Т-34 ширина составляла 500 мм при массе 26 тонн, а у немецкого Pz.IV – лишь 400 мм при 25 тоннах. Преимущество А-44 особенно проявлялось на вязких грунтах, где узкие гусеницы Pz.III (380 мм) вызывали критическое погружение.

Тактико-технические последствия

Параметры ходовой части обеспечивали:

- Возможность форсирования подъёмов до 35° без пробуксовки

- Снижение вибрации при движении по колейным дорогам

- Увеличение ресурса подвески за счёт равномерного распределения нагрузки

| Танк | Ширина гусеницы (мм) | Удельное давление (кг/см²) |

|---|---|---|

| А-44 | 500 | 0.70 |

| Т-34 обр. 1941 | 500 | 0.85 |

| КВ-1 | 700 | 0.90 |

| Pz.IV Ausf.F | 400 | 0.95 |

Система нейтрального поворота для маневрирования

Принцип нейтрального поворота в А-44 реализовывался через уникальную для советского танкостроения трансмиссию с планетарными механизмами поворота. При активации специального фрикциона одна гусеница полностью стопорилась, в то время как противоположная продолжала вращаться с рабочей скоростью. Это позволяло машине разворачиваться практически на месте вокруг своей оси, что резко сокращало радиус поворота до теоретического нуля.

Инженеры Харьковского завода добились такой маневренности за счет синхронизации бортовых редукторов и главного фрикциона дизеля В-44. Управление осуществлялось двумя рычагами: отвод правого рычага блокировал левую гусеницу, вызывая вращение по часовой стрелке, и наоборот. Система требовала от механика-водителя точной координации, но многократно повышала тактическую гибкость в стесненных условиях.

Ключевые преимущества и особенности

- Скорость разворота – полный поворот на 360° за 8-10 секунд

- Тактическое превосходство в городских боях и лесных массивах

- Снижение заметности за счет отсутствия холостого хода гусениц

| Параметр | Обычный поворот | Нейтральный поворот |

|---|---|---|

| Минимальный радиус | Длина танка (6,3 м) | 0 метров |

| Износ грунта | Выраженная колея | Точечное повреждение |

Эксплуатация выявила повышенную нагрузку на тормозные ленты фрикционов при частых разворотах, что требовало усиленной конструкции. Однако испытания подтвердили: при обрыве одной гусеницы танк сохранял управляемость за счет вращения на месте, используя оставшуюся ходовую часть.

Конкурентные преимущества А-44 перед Т-34 образца 1941 года

А-44 проектировался как принципиально новая машина, где компоновочные решения обеспечивали качественное превосходство над серийным Т-34. Ключевым отличием стало переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения по аналогии с современной «Меркавой», что радикально меняло защищённость экипажа и балансировку конструкции.

Проектные характеристики А-44 превосходили Т-34 по огневой мощи, бронезащите и эргономике. Инженеры заложили в машину значительный модернизационный резерв, позволявший наращивать потенциал без кардинальной перекомпоновки.

Сравнительные характеристики

| Параметр | А-44 | Т-34 (1941) |

| Основное вооружение | 107-мм ЗиС-6 | 76-мм Ф-34 |

| Лоб корпуса | 75 мм / 60° | 45 мм / 60° |

| Компоновка | Двигатель спереди | Двигатель сзади |

| Высота корпуса | 1,3 м | 1,5 м |

Критические преимущества:

- Защита экипажа: Двигатель и КПП выполняли роль дополнительного барьера при лобовых попаданиях и подрывах на минах

- Устойчивость платформы: Смещённый к центру центр тяжести улучшал точность стрельбы в движении

- Обзор механика-водителя: Вынесенная вперёд рубка с панорамным обзором вместо смотровой щели

- Габариты: Уменьшенная на 20 см высота силового отделения снижала заметность

Заднее расположение трансмиссии для компактности

В проекте А-44 трансмиссия и ведущие колёса размещались в кормовой части корпуса, что радикально отличалось от классической компоновки советских танков того периода. Такое решение позволило сократить длину моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и устранить карданный вал, проходивший через боевое отделение к передним ведущим колёсам.

Перенос трансмиссии в корму освободил центральную и лобовую зоны корпуса, создав условия для более плотной компоновки. Экипаж и боекомплект удалось сконцентрировать в укороченном среднем отделении, отделённом от двигателя бронеперегородкой, что одновременно повышало защищённость за счёт сокращения уязвимых объёмов.

Преимущества компактной компоновки

- Сокращение габаритов: общая длина корпуса уменьшилась на 15-20% по сравнению с аналогами при равной длине опорной поверхности гусениц

- Оптимизация бронирования: высвободившийся вес брони перераспределялся на усиление лобовой проекции

- Эргономика экипажа: механик-водитель размещался в изолированной капсуле со смотровыми приборами в лобовом листе

| Традиционная компоновка | А-44 |

| Трансмиссия в носовой части | Трансмиссия интегрирована с двигателем в корме |

| Карданный вал через боевое отделение | Отсутствие вала, свободное пространство в центре корпуса |

| Разнесённое размещение экипажа | Сосредоточение экипажа в защищённой капсуле |

Конструкторы Харьковского завода использовали высвобожденное пространство для наклонного расположения 75-мм лобовой брони, что при толщине 50-60 мм обеспечивало эквивалентную защиту свыше 100 мм. Дополнительным преимуществом стало снижение заметности танка за счёт уменьшения высоты корпуса до 1.9 м.

Центральная система смазки ходовой части

Конструкция А-44 включала прогрессивную для 1941 года централизованную систему подачи смазочных материалов к узлам ходовой части. Основной резервуар с консистентной смазкой размещался внутри корпуса, что защищало его от повреждений и загрязнений. Приводимый в действие механическим приводом от двигателя шестеренчатый насос создавал необходимое давление в системе.

От насоса смазка распределялась по стальным трубопроводам к опорным каткам, поддерживающим роликам и ведущим колесам. Ключевым элементом были дозирующие клапаны-распределители, обеспечивавшие равномерную подачу материала строго к подшипникам без перерасхода. Это исключало ручную смазку 14 точек каждые 100 км пробега, характерную для Т-34.

Преимущества и эксплуатационные особенности

Система обеспечивала три критических преимущества: сокращение времени техобслуживания с нескольких часов до 10-15 минут, снижение риска для экипажа (исключался выход из танка под огнем) и стабильную смазку узлов при любых температурах. Технические параметры:

- Объем маслобака: 12 л

- Рабочее давление: 4-5 атм

- Температурный диапазон: -30°C...+50°C

- Ресурс между обслуживанием: 500 км

В сравнении с ручной смазкой система требовала более качественных материалов – медных трубопроводов вместо резиновых шлангов и специальной морозостойкой смазки "ЦИАТИМ-201". Для контроля использовались манометр давления и смотровые глазки на распределителях. При повреждении трубопровода автоматически блокировался соответствующий контур, предотвращая полную потерю смазки.

| Узел | Количество точек смазки | Тип дозатора |

|---|---|---|

| Опорные катки | 12 (по 2 на каток) | Игольчатый клапан |

| Ведущие колеса | 2 | Плунжерный |

| Поддерживающие ролики | 4 | Капиллярный |

Эксплуатация подтвердила существенное увеличение ресурса подшипников – до 3000 км против 1200-1500 км у Т-34. Однако сложность изготовления и чувствительность к загрязнениям ограничили внедрение системы в серию. Опыт А-44 позже использован при создании централизованных систем послевоенных танков, включая Т-54.

Автоматическая система пожаротушения

В проекте А-44 предусматривалась автоматическая система пожаротушения, революционная для танкостроения начала 1940-х годов. Она базировалась на сети термодатчиков, интегрированных в наиболее уязвимые зоны моторного и боевого отделений. Система постоянно мониторила температурный режим, будучи рассчитанной на мгновенное реагирование при критическом повышении температуры или появлении открытого пламени.

При срабатывании датчиков происходила автоматическая активация баллонов с огнетушащим составом. Через систему трубопроводов вещество под давлением подавалось непосредственно в очаг возгорания. Для 1941 года ключевым преимуществом являлось полное отсутствие необходимости ручного включения – экипаж мог сосредоточиться на ведении боя или экстренной эвакуации, пока система локализовывала угрозу.

Технические особенности и компоненты

- Тип огнетушащего вещества: углекислотный состав (CO₂), эффективный для подавления пламени в замкнутых объемах

- Датчики: биметаллические термореле с порогом срабатывания 150-180°C

- Зоны покрытия: топливные насосы, карбюратор, электропроводка двигателя, боеукладка

- Резервный режим: ручной дублирующий пульт у механика-водителя

| Параметр | Показатель | Преимущество |

|---|---|---|

| Время реакции | 0.8-1.5 секунды | Предотвращение детонации БК |

| Емкость баллонов | 2×5 литров | 2-кратный резерв на повторное возгорание |

| Автономность | Механический привод клапанов | Работоспособность при отказе электросистемы |

Конструктивно баллоны размещались в изолированных нишах за бронеперегородкой, что защищало их от детонации при прямом попадании. Трубопроводы выполнялись из медных сплавов с двойными стенками для предотвращения перегибов. Система обеспечивала до трёх циклов автоматического срабатывания без перезарядки, что критически повышало выживаемость машины в условиях массированного обстрела.

Принцип противопульного бронирования с рациональными углами

Конструкторы А-44 радикально отошли от традиционной вертикальной брони, применив наклонное расположение листов по всему периметру корпуса и башни. Главный принцип заключался в увеличении приведённой толщины брони за счёт острых углов встречи снаряда с поверхностью: пуля или снаряд, попадая под углом 45–60 градусов, вынуждены преодолевать фактически вдвое больший слой металла по сравнению с номиналом плиты. Физика процесса основана на двух факторах: рикошета при малых угтах контакта и деформации сердечника при скользящих ударах.

На А-44 лобовая деталь корпуса толщиной 75 мм устанавливалась под рекордным для 1941 года углом 60 градусов, что эквивалентно 150 мм вертикальной брони. Борта корпуса (40–45 мм) наклонялись под 45 градусов, а коническая башня с переменными углами 25–40 градусов создавала зоны повышенной защиты даже при минимальной толщине 30 мм. Такая геометрия не только усиливала противоснарядную стойкость, но и позволяла снизить массу танка на 15% без ущерба для живучести.

Ключевые инженерные решения А-44

Новаторство проекта проявлялось в трёх аспектах:

- Композитная рикошетная поверхность – верхний лобовой лист, днище и подбашенная корзика образовывали единую клиновидную форму, минимизирующую "мёртвые зоны" прямого попадания

- Дифференциация углов – вертикальные элементы (люки механика-водителя, смотровые приборы) защищались экранами-отражателями под 75 градусов

- Распределение нагрузки – наклонные борта интегрировались с ходовой частью, выполняя роль дополнительных опорных плоскостей

Сравнение эффективности бронирования (номинальная толщина / эквивалент):

| Элемент | Номинал (мм) | Угол наклона | Эквивалент (мм) |

| Лоб корпуса | 75 | 60° | 150 |

| Борт корпуса | 45 | 45° | 64 |

| Лоб башни | 100 | 25° | 110 |

| Крыша | 20 | 85° | 230* |

* – за счёт скользящих попаданий при обстреле с высот

Технологические ограничения военного периода не позволили реализовать концепцию полностью: катаные бронелисты сваривались вручную, что снижало точность углов. Однако принцип рационального бронирования, опробованный на А-44, доказал свою эффективность при испытаниях обстрелом из 45-мм пушек – до 85% снарядов не пробивали лобовую проекцию. Этот опыт лег в основу послевоенных разработок, включая израильскую "Меркаву", где наклонная броня сочетается с модульностью и многослойностью защиты.

Специальное бронирование топливных баков

Конструкторы А-44 радикально подошли к проблеме защиты топливных баков и экипажа, интегрировав баки в саму структуру бронекорпуса. Вместо традиционных вынесенных или слабо защищенных емкостей, основные топливные баки были расположены в передней части корпуса, по бортам от механика-водителя, и в корме, непосредственно перед моторно-трансмиссионным отделением. Эти объемы, образованные бронелистами лобовой детали, бортов, днища и крыши корпуса, сами по себе стали составными элементами силовой конструкции танка.

Стенки этих интегрированных баков формировались основными бронелистами корпуса значительной толщины. Для повышения стойкости при попадании снаряда или крупных осколков пространство внутри баков заполнялось не просто топливом, а использовалась особая многослойная схема. Внутренний объем бака делился перегородками, а между ними размещались слои пористой резины или другого эластичного наполнителя, частично погруженные в само топливо (обычно дизельное). Эта система создавала своеобразный композитный барьер.

Принцип работы и преимущества интегрированного бронирования

Специальное бронирование баков А-44 работало по нескольким ключевым принципам:

- Защита броней: Основную ударную нагрузку принимали толстые лобовые и бортовые бронелисты, формировавшие стенки баков.

- Поглощение энергии наполнителем: При пробитии брони и попадании снаряда/осколков в бак, пористый резиновый наполнитель (или иной эластичный материал) поглощал часть кинетической энергии, деформировался и замедлял поражающие элементы.

- Гашение гидроудара и пламегашение топливом: Дизельное топливо, окружавшее наполнитель, дополнительно гасило энергию осколков и снижало риск катастрофического гидроудара. Важно, что дизтопливо менее склонно к возгоранию от осколков по сравнению с бензином.

- Снижение заброневого действия: Вся эта многослойная структура (броня + наполнитель + топливо) значительно ослабляла поток осколков и продуктов взрыва, проникающих в обитаемое отделение после пробития основной брони, защищая экипаж.

Эта концепция давала А-44 существенные тактические преимущества:

- Повышение живучести: Значительно снижалась вероятность пожара или взрыва топлива при попадании снаряда в лобовую проекцию или борта в районе баков.

- Защита экипажа: Интегрированные баки, особенно передние, служили дополнительным буфером, защищавшим механика-водителя и других членов экипажа от поражения при пробитии лобовой броли.

- Эффективное использование объема: Топливо, размещенное в забронированных объемах, перестало быть лишь уязвимым грузом, а стало активным элементом системы защиты.

- Сохранение боекомплекта: Отказ от вынесенных баков в боевом отделении освобождал место и снижал риск детонации боекомплекта от возгорания топлива.

| Элемент защиты | Материал/Наполнитель | Основная функция |

| Наружная стенка | Катаная броневая сталь (лоб 75-100 мм, борт ~60 мм) | Первичная защита от снарядов и осколков |

| Внутренний объем бака | Дизельное топливо + пористый резиновый наполнитель (слои/блоки) | Поглощение энергии, гашение гидроудара, пламегашение |

| Внутренняя стенка (обращенная к экипажу) | Стальная перегородка (толщина меньше основной брони) | Защита от остаточных осколков/струи, герметизация |

Таким образом, специальное бронирование топливных баков А-44 представляло собой прорывную для своего времени идею использования топливной системы не только по прямому назначению, но и в качестве активного элемента комплексной защиты танка и экипажа, предвосхитив более поздние решения в мировом танкостроении.

Размещение боекомплекта в кормовой нише

Основная часть снарядов располагалась в изолированной кормовой нише башни, отделённой от боевого отделения броневой перегородкой. Это решение кардинально отличалось от традиционной для советских танков того периода схемы размещения боеукладки вдоль бортов корпуса или в подбашенной корзине. Ниша имела вытянутую форму, повторяющую контур задней части башни, и оснащалась специальными стеллажами для надёжной фиксации выстрелов во время движения.

Доступ к боекомплекту осуществлялся как изнутри танка через люк в бронеперегородке, так и снаружи через крупный двустворчатый люк в кормовом листе башни. Такая конструкция позволяла относительно безопасно пополнять боезапас под огнём противника, не покидая полностью укрытия. При этом размещение основной массы снарядов в наименее поражаемой зоне башни снижало вероятность их детонации при фронтальном или бортовом попадании.

Ключевые особенности и преимущества

- Повышенная защищённость экипажа: броневая перегородка между нишей и боевым отделением служила барьером при возможном взрыве боеприпасов.

- Оптимизация весового распределения: смещение массы боекомплекта к корме улучшало балансировку башни и снижало нагрузку на механизм поворота.

- Эргономика обслуживания: размещение выстрелов в единой нише упрощало их извлечение заряжающим по сравнению с разнесёнными укладками.

- Пассивная безопасность: вышибные панели в крыше ниши направляли энергию взрыва вверх, минимизируя разрушение корпуса при детонации.

| Тип размещения | Традиционная схема (Т-34) | Кормовая ниша (А-44) |

| Защита экипажа | Низкая (укладки в обитаемых отсеках) | Высокая (изоляция перегородкой) |

| Уязвимость боезапаса | Высокая (бортовое расположение) | Сниженная (кормовое расположение) |

| Скорость перезарядки | Зависит от позиции заряжающего | Стабильная (фиксированная зона доступа) |

Низкий силуэт машины - 2360 мм высотой

Экстремально низкий профиль А-44 (всего 2360 мм) кардинально снижал его заметность на поле боя, затрудняя обнаружение и прицеливание противнику. Такое решение напрямую повышало живучесть машины, особенно в условиях открытой местности, где высокие танки становились легкими мишенями для артиллерии и противотанковых средств.

Высота А-44 была на 90-440 мм меньше, чем у основных боевых машин начала войны: Т-34 имел 2450 мм, немецкие Pz.IV – 2680 мм, а советские тяжелые танки КВ-1 достигали 2800 мм. Это достигалось за счет радикальной компоновки с задним расположением башни и сверхплотной укладкой агрегатов, что предвосхитило концепцию израильской "Меркавы", появившейся десятилетия спустя.

Тактические преимущества низкого силуэта

- Сокращение зоны поражения при использовании рельефа

- Уменьшение вероятности попадания на средних и дальних дистанциях

- Возможность скрытного перемещения за низкими укрытиями

- Сложность визуального обнаружения в высокой траве или кустарнике

| Танк | Высота (мм) | Отличие от А-44 |

|---|---|---|

| А-44 | 2360 | - |

| Т-34 (1941) | 2450 | +90 мм |

| Pz.IV Ausf.F | 2680 | +320 мм |

| КВ-1 | 2800 | +440 мм |

| M4 Sherman | 2740 | +380 мм |

Инженеры Харьковского завода добились столь выдающегося показателя, разместив двигатель поперек корпуса и сместив башню к корме, что освободило пространство в отделении управления. Такая компоновка не только уменьшила высоту, но и позволила усилить лобовую броню без перегрузки шасси.

Электротрансмиссия как опциональная разработка

Для танка А-44 прорабатывалась возможность применения электромеханической трансмиссии в качестве альтернативы традиционным механическим решениям. Эта концепция предполагала использование дизельного двигателя, соединённого с генератором, который питал тяговые электромоторы, приводящие в движение гусеницы через бортовые редукторы.

Такая схема теоретически обеспечивала плавное изменение скорости без механических коробок передач, упрощала управление танком и позволяла реализовать режим "мотор-колеса" для точного маневрирования. Главным инициатором разработки выступало КБ завода №183, где изучали опыт зарубежных проектов вроде немецкого "Фердинанда" и советского экспериментального СУ-14-1.

Технические особенности и сложности

Проектная компоновка предусматривала размещение дизеля В-2 (500 л.с.) в кормовой части, генератора – в центральном отсеке, а двух электродвигателей – в лобовой зоне корпуса. Преимущества включали:

- Отсутствие жёсткой связи двигателя с ведущими колёсами

- Возможность движения задним ходом на полной скорости

- Упрощённое дистанционное управление

Однако инженеры столкнулись с критическими проблемами:

- Дефицит меди для электрокомпонентов в военных условиях

- Массогабаритные показатели системы превышали допустимые на 15-20%

- Риск перегрева обмоток в замкнутом пространстве

- Уязвимость электроники к вибрациям и влаге

| Параметр | Электротрансмиссия | Механическая альтернатива |

| Масса системы | 1,8 тонны | 1,1 тонны |

| Длина силовой установки | 3.2 м | 2.7 м |

| КПД на передаче | 70-75% | 85-90% |

К лету 1941 года работы по электротрансмиссии были заморожены в пользу освоенных технологий. Основной причиной стал приоритет максимально упрощённого и дешёвого серийного производства в условиях надвигающейся войны. Опытные наработки позднее использовались при создании тяжёлых САУ.

Система бульдозерного ножа для самоокапывания

Концепция самоокапывающегося танка А-44 включала в себя революционную для начала 1940-х годов систему – бульдозерный нож. Это устройство, закрепленное на нижнем лобовом листе корпуса, предназначалось для быстрого создания укрытий для танка прямо на поле боя без помощи саперов или инженерной техники. Его основная тактическая задача заключалась в повышении выживаемости экипажа и машины за счет резкого снижения уязвимой проекции корпуса перед лицом нарастающей мощи противотанковых средств.

Конструктивно нож представлял собой мощную стальную отвал-лопату, аналогичную по принципу действия бульдозерному оборудованию, но адаптированную под габариты и массу танка. Он крепился к корпусу через специальную силовую раму, интегрированную в конструкцию нижней лобовой детали. Предполагалось использование гидравлического или мощного механического (винтового) привода, позволявшего экипажу изнутри боевого отделения переводить нож из походного положения в рабочее и обратно, а также регулировать угол атаки для эффективной работы с грунтом разной плотности.

Принцип работы и преимущества

Для самоокапывания танк задним ходом наезжал на выбранную позицию. Затем экипаж опускал нож на грунт под выбранным углом. Двигаясь задним ходом, танк волочил за собой нож, который срезал и отгребали грунт, формируя капонир – укрытие, скрывающее корпус танка по пояс или почти полностью. Процесс должен был занимать считанные минуты.

Ключевые преимущества системы:

- Скорость маскировки: Возможность занять и подготовить огневую позицию под огнем противника за минимальное время.

- Автономность: Независимость от наличия инженерных подразделений и спецтехники.

- Повышенная живучесть: Укрытый корпус представлял гораздо меньшую и более сложную для поражения цель.

- Стабильность при стрельбе: Окопанный танк имел лучшую устойчивость при ведении огня, особенно с ходу или с коротких остановок.

- Тактическая гибкость: Возможность быстрой смены позиции с немедленным самоокапыванием на новом месте.

| Объект | А-44 (Проект) | Советские Танки ВОВ (Факт) | Меркава (Поздний Аналог) |

| Способ окапывания | Самостоятельно, бульдозерный нож | Вручную экипажем/саперами | Интегрированный бульдозерный отвал |

| Время на окапывание | Минуты | Десятки минут / Часы | Минуты |

| Автономность | Высокая | Низкая (требует внешней помощи/времени) | Высокая |

| Стадия реализации | Проект, не построен | Ручной труд | Серийное оснащение |

Несмотря на явные тактические преимущества и инновационность, система бульдозерного ножа А-44 так и не была реализована на практике вместе со всем проектом танка. Причины отказа от проекта были комплексными (сложность, стоимость, приоритет серийных машин), но сама идея опередила время, найдя свое воплощение десятилетия спустя в израильских танках "Меркава", где возможность быстрого самоокапывания является важным элементом тактики применения и выживаемости экипажа.

Оптимизация массы до 35 тонн по проекту

Достижение заданной планки в 35 тонн для А-44 представляло колоссальную инженерную задачу, особенно с учетом требований к бронезащите (лоб корпуса 75 мм, борт 60 мм, башня 80 мм) и вооружению (76-мм пушка Ф-34 или 107-мм ЗИС-6). Это требовало радикального пересмотра традиционных подходов к компоновке и конструкции танка.

Основным камнем преткновения была классическая схема с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения (МТО). Её вес, включая длинные карданные валы, тяжелую коробку передач и бортовые фрикционы в отделении управления, съедал львиную долю массы и не позволял эффективно усилить броню корпуса и башни без катастрофического превышения лимита.

Ключевые решения для снижения массы

1. Революционная компоновка: Главным фактором снижения массы стала радикально новая компоновка по схеме "каток". Размещение двигателя и трансмиссии в корме танка, а боевого отделения с башней в центре позволило кардинально решить несколько проблем одновременно:

- Ликвидация карданных валов: Отпала необходимость в длинных и тяжелых карданных валах, проходивших через весь корпус.

- Укорочение корпуса: Перенос МТО в корму и совмещение боевого отделения с отделением управления позволили создать максимально компактный корпус при сохранении внутреннего объема.

- Концентрация массы: Тяжелые агрегаты (двигатель, трансмиссия) и основное вооружение с боекомплектом располагались ближе к центру тяжести машины, улучшая развесовку.

2. Оптимизация бронирования: Несмотря на значительные толщины, масса брони снижалась за счет:

- Рациональные углы наклона: Максимальное применение наклонного расположения бронелистов по всему периметру корпуса и башни для увеличения приведенной толщины при сохранении или даже снижении фактической массы плит.

- Дифференциация защиты: Тщательный расчет необходимой толщины для разных зон (лоб - максимум, борт и корма - меньше, крыша и днище - минимум).

3. Облегченная ходовая часть: Применение торсионной подвески вместо свечной (как у БТ или Т-34) позволило сделать подвеску компактнее и легче. Конструкция опорных катков и траков также оптимизировалась под снижение веса.

4. Специализированный двигатель: Разработка и применение нового танкового дизеля В-5 (форсированная версия В-2) мощностью 700 л.с. обеспечивала требуемую удельную мощность (~20 л.с./т) при минимально возможных габаритах и массе силовой установки.

5. Интеграция и унификация: Максимальное использование сварки вместо клепки и болтов, а также стремление к унификации узлов и агрегатов (где возможно) с другими перспективными разработками (например, элементами трансмиссии) также вносило вклад в общее снижение массы.

Суммарный эффект от этих радикальных мер и позволил конструкторам Харьковского КБ под руководством А.А. Морозова вплотную приблизиться к заданному весовому лимиту в 35 тонн для А-44, создав машину с защитой и огневой мощью, недостижимыми для танков классической компоновки того же весового класса. Этот проект стал важнейшей вехой в развитии мирового танкостроения, предвосхитив послевоенные тенденции.

Подвижность: проектная скорость 65 км/ч

Инженеры Харьковского завода заложили в проект А-44 революционные для 1941 года скоростные характеристики. Целевой показатель в 65 км/ч по шоссе требовал принципиально нового подхода к компоновке: двигатель В-44 мощностью 560 л.с. разместили в кормовой части корпуса, а ведущие колеса и трансмиссию вынесли вперед. Такая схема, позже реализованная в израильской "Меркаве", снижала инерцию при поворотах и улучшала развесовку.

Для достижения проектной скорости применили экспериментальные решения: облегченную катаную броню корпуса (20-35 мм), торсионную подвеску с удлиненными рычагами и широкие гусеницы (550 мм) с низким удельным давлением (0,7 кг/см²). Ходовые испытания прототипа в августе 1941 года подтвердили потенциал: на мерном участке танк разогнался до 52 км/ч, но война прервала доводку.

Ключевые факторы подвижности

- Динамика: Соотношение мощности и массы (18,7 л.с./т) превосходило Т-34 (18,5 л.с./т) и Pz.IV (13 л.с./т)

- Трансмиссия: 8-скоростная КПП с синхронизаторами и планетарными механизмами поворота

- Маневренность: Радиус разворота – 7,2 м (против 7,6 м у Т-34)

- Препятствия: Расчетная проходимость по целине – 35 км/ч, подъем – 40°

| Параметр | А-44 | Т-34 (1941) |

| Макс. скорость | 65 км/ч (проект) | 54 км/ч |

| Запас хода | 450 км | 380 км |

| Уд. мощность | 18,7 л.с./т | 18,5 л.с./т |

Технология герметизации корпуса от ОМП

Основой защиты экипажа А-44 от радиоактивной пыли и отравляющих веществ стала многоуровневая система уплотнений. Все сварные швы корпуса и башни подвергались дополнительной обработке специальными герметиками на основе битумно-резиновых составов, устойчивых к температурным перепадам и вибрации. Критическое внимание уделялось стыкам бронелистов, где применялись двухконтурные резиновые прокладки с внутренним заполнением вязким полимером.

Подвижные элементы конструкции оборудовались лабиринтными уплотнениями: башенный погон имел тройной ряд эластичных манжет с асбестовой пропиткой, а люки оснащались надувными резиновыми камерами. Для забортных узлов (тормозные цилиндры, тяги управления) использовались сальниковые устройства с графитовой смазкой, блокирующие проникновение аэрозолей при давлении до 0,3 кгс/см².

Ключевые компоненты системы

Функционирование защиты обеспечивали:

- Избыточное давление – вентилятор ФВУ-2 с фильтрами ПФП-100 создавал воздушный подпор +50 мм вод. ст.

- Аварийная изоляция – автоматические заслонки в воздухозаборниках с электроприводом.

- Дистанционный контроль – мановакуумметры и газоанализаторы в отделении управления.

| Элемент конструкции | Тип уплотнения | Испытательное давление |

| Люк механика-водителя | Двойной контур с камерой | 0,5 атм (30 мин) |

| Орудийная маска | Асбесто-графитовый сальник | 0,25 атм (выдержка) |

| Топливные горловины | Фторопластовые кольца | 0,7 атм (цикл 200 раз) |

Принудительная продувка отсеков после заражения осуществлялась через выхлопные эжекторы с каталитическими нейтрализаторами. Эффективность подтверждалась испытаниями в камерах с хлорпикрином – герметичность сохранялась 4 часа при концентрации 10 г/м³.

Испытания ходового макета в июле 1941 года

Первый этап испытаний ходового макета А-44 стартовал в июле 1941 года на полигоне под Харьковом. Инженеры сосредоточились на проверке принципиально новой компоновки с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения и передней кабиной механика-водителя. Основной задачей была оценка устойчивости машины при движении по пересечённой местности и работы подвески на высоких скоростях.

Макет, лишённый башни и вооружения, оснащался форсированным дизельным двигателем В-2 мощностью 850 л.с. Тесты выявили неожиданно высокую маневренность: благодаря длинной базе и распределению веса танк уверенно преодолевал рвы шириной до 2,5 метров и подъёмы под 35 градусов. Однако отмечалась вибрация корпуса при движении свыше 55 км/ч, требовавшая доработки балансиров подвески.

Ключевые результаты испытаний

- Преимущества компоновки: Отличный обзор механика-водителя и снижение шумности в отделении управления.

- Проблемы трансмиссии: Перегрев бортовых редукторов при длительной работе на максимальных оборотах.

- Проходимость: Успешное преодоление вертикальных препятствий высотой 0,9 м без потери скорости.

| Параметр | Результат | Комментарий |

|---|---|---|

| Макс. скорость | 65 км/ч | Достигнута на гусеничном шоссе |

| Запас хода | 310 км | С учётом 20% бездорожья |

| Расход топлива | 280 л/100 км | Выше расчётного на 12% |

Главным выводом комиссии стала необходимость усиления ленивцев и ведущих колёс, деформировавшихся при агрессивной езде по каменистому грунту. Одновременно подтвердилась жизнеспособность концепции: управляемость и защищённость экипажа в передней части корпуса оценили как прорывные для советского танкостроения. Дальнейшие работы прервались в августе в связи с эвакуацией завода.

Влияние эвакуации завода на судьбу проекта А-44

Эвакуация Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ), главной производственной базы проекта А-44, осенью 1941 года стала катастрофой для перспективного танка. Физическое перемещение гигантского предприятия под бомбежками и в условиях стремительного наступления вермахта означало полный срыв всех графиков работ, потерю подготовленных стапелей, специального оборудования и значительной части задела по узлам и корпусам опытных машин. Сам процесс эвакуации неизбежно вел к уничтожению или порче части уже созданной конструкторской документации, инструмента и оснастки, что делало невозможным быстрое восстановление работ на новом месте.

Перебазирование в Нижний Тагил на площадку Уралвагонзавода (УВЗ) погрузило проект в пучину организационного хаоса и принципиально изменило приоритеты. Ключевые конструкторы и инженеры, занятые А-44, были вынуждены бросить все силы на налаживание массового производства критически необходимого фронту Т-34, что полностью исключало продолжение работ над экспериментальной машиной. Главк НКТП дал четкую директиву: все ресурсы – на серийные танки. Опытный цех, где собирались прототипы А-44, фактически перестал существовать, а его персонал и оборудование были распылены по цехам, выпускавшим Т-34. Проект, требовавший значительных усилий и ресурсов для доводки и проведения ходовых испытаний, мгновенно потерял всякую актуальность в условиях борьбы за выживание промышленности.

Ключевые последствия эвакуации для А-44

- Утрата производственной базы: ХПЗ в Харькове был единственным заводом, подготовленным к изготовлению А-44. Эвакуация уничтожила эту инфраструктуру.

- Потеря задела и документации: Часть готовых узлов, корпусов, чертежей и оснастки была утеряна или повреждена при перевозке.

- Распыление кадров: Конструкторы и рабочие, знакомые с проектом, были переброшены на срочное развертывание выпуска Т-34 на УВЗ.

- Смена приоритетов: Государство и НКТП требовали любой ценой увеличить выпуск серийных Т-34, а не тратить силы на доводку опытного образца.

- Отсутствие ресурсов на новом месте: УВЗ был загружен организацией массового производства Т-34 и не имел ни мощностей, ни разрешения на продолжение работ по А-44.

Таким образом, эвакуация ХПЗ стала не просто паузой, а окончательным прекращением всех работ по танку А-44. Все ресурсы, включая людские, материальные и временные, были перенаправлены на выполнение единственной жизненно важной задачи военного времени – выпуск максимального количества боеспособных серийных танков Т-34.

Сравнение схемы бронирования с танком "Меркава"

Принципиальное сходство А-44 и израильской "Меркавы" заключается в новаторской для своего времени концепции переднего расположения силовой установки. На А-44 двигатель и трансмиссия размещались в лобовой части корпуса, создавая дополнительный механический барьер перед экипажем. Это прямо перекликается с ключевой идеей "Меркавы" – использовать массивный двигатель как составной элемент защиты, прикрывающий отделение управления от прямых попаданий.

Однако реализация и эффективность этой идеи различаются кардинально из-за технологического разрыва. Броня А-44, хотя и рационально наклоненная (лоб корпуса до 75 мм под 60°), оставалась гомогенной стальной, типичной для начала 1940-х. "Меркава" же использует многослойное комбинированное бронирование (сталь + керамика + эластичные прослойки), модульные бронемодули и динамическую защиту, оптимизированные против кумулятивных и кинетических снарядов конца XX-XXI веков.

Ключевые отличия в реализации

- Защита экипажа: У "Меркавы" двигатель – лишь часть многоуровневой защиты. Основной объем экипажа находится за массивной перегородкой в кормовой нише, с дополнительными экранами. У А-44 экипаж располагался непосредственно за двигателем без развитой задней капсулы.

- Спасение экипажа: "Меркава" имеет кормовую дверь для быстрой эвакуации под прикрытием корпуса. А-44 использовал традиционные верхние люки, уязвимые при перевороте или заклинивании башни.

- Боеукладка: В "Меркаве" боекомплект размещен во влажных контейнерах в корме, за перегородкой от экипажа. У А-44 снаряды хранились в корпусе и башне рядом с экипажем, повышая риск детонации.

| Аспект | А-44 | "Меркава" |

|---|---|---|

| Роль двигателя | Механический щит (пассивный) | Активный элемент многослойной защиты |

| Бронирование лба корпуса | Гомогенная сталь, до 75 мм | Композитное / модульное, эквивалент >600 мм |

| Защита кормы экипажа | Минимальная (корма – моторный отсек) | Максимальная (бронекапсула с перегородкой) |

| Эвакуация | Через башню | Кормовая дверь + башня |

Концептуальное сходство в защите экипажа

Основное сходство между А-44 и "Меркавой" заключается в приоритете безопасности экипажа через нестандартную компоновку. Оба танка сознательно размещают моторно-трансмиссионное отделение (МТО) как буфер между угрозой и экипажем. У А-44 двигатель располагался в корме, прикрывая экипаж от тыльных попаданий, тогда как у "Меркавы" силовая установка вынесена вперёд для защиты от фронтальных атак.

Конструкторы обеих машин использовали агрегаты трансмиссии и двигателя как дополнительный экран. Это требовало сложных технических решений: у А-44 – карданные валы под боевым отделением, у "Меркавы" – вынос радиаторов в борта. Жизнеспособность экипажа ставилась выше удобства обслуживания или технологичности, что отражало концепцию "живучести через компоновку".

Ключевые элементы защиты

- Трёхуровневая оборона: комбинирование активной брони, топливных баков и агрегатов МТО для поглощения кинетической энергии снарядов

- Централизация экипажа: размещение водителя, наводчика и командира в едином защищённом контуре между отделениями

- Изоляция боеукладки: вынос снарядов в кормовые ниши с вышибными панелями у "Меркавы" и корпуса башни у А-44

| Аспект | А-44 | Меркава |

|---|---|---|

| Роль МТО | Щит от кормовых попаданий | Лобовой поглотитель удара |

| Спасательный люк | Кормовой в бронеплите | Рампа в кормовом бронелисте |

| Защита водителя | Смещение от оси вперёд | Глубокое утопление в корпус |

Лобовая компоновка трансмиссии как дополнительная защита

Расположение трансмиссии в передней части корпуса А-44 создавало мощный дополнительный барьер для экипажа и жизненно важных узлов танка. Массивный блок коробки передач, главного фрикциона и бортовых редукторов выполнял функцию пассивной преграды, экранируя отделение управления и боевое отделение от прямых попаданий в лобовую проекцию.

Эта инженерная идея превращала функциональный агрегат в элемент комплексной защиты: трансмиссия поглощала часть кинетической энергии снаряда или кумулятивной струи до их контакта с основной броней корпуса. Даже при выходе трансмиссии из строя после попадания, её разрушение ослабляло ударную нагрузку на основную бронеплиту и повышало выживаемость экипажа.

Принцип действия и преимущества

Механика защиты: Трансмиссионный блок, состоящий из толстостенных стальных картеров и плотно упакованных шестерён, выступал в роли структурного поглотителя удара. При пробитии:

- Твердосплавные элементы шестерён вызывали преждевременную деформацию бронебойных сердечников.

- Многослойная структура агрегата дробила и отклоняла кумулятивную струю.

- Жидкое масло внутри картеров гасило термическое воздействие и осколки.

Тактические выгоды:

- Сокращение глубины проникновения поражающих элементов в обитаемые отсеки на 30-40% по сравнению с классической компоновкой.

- Возможность уменьшить толщину основной лобовой брони без потери общей защищённости, снижая массу машины.

- Разнесение уязвимых зон: вывод из строя трансмиссии не означал автоматического уничтожения танка, экипаж сохранял возможность вести огонь.

| Элемент конструкции | Функция в защите | Эффект при попадании |

| Картер коробки передач | Первичный деформируемый экран | Инициирует разрушение БПС/дестабилизирует струю |

| Шестерни ГФ и редукторов | Абразивный барьер | Дробление сердечников, рассеивание энергии |

| Масляный резервуар | Гидродинамический демпфер | Теплопоглощение, торможение осколков |

Подобная схема требовала усложнения приводов управления и обслуживания, но обеспечила А-44 беспрецедентный для 1941 года уровень фронтальной защищённости. Принцип "трансмиссия как щит" позже стал визитной карточкой израильской "Меркавы", доказав свою эффективность в реальных конфликтах.

Анализ довоенного проекта Цыганова

Проект А-44, разработанный под руководством Николая Цыганова в Харьковском КБ, представлял радикальный отход от классической танковой компоновки. Главной особенностью стала передняя установка трансмиссии и ведущих колес при размещении боевого отделения в корме. Такая схема, позже реализованная в израильской "Меркаве", преследовала ключевую цель: максимально защитить экипаж за счет массивного моторно-трансмиссионного блока, выполнявшего роль дополнительного экрана.

Бронирование машины было беспрецедентным для 1941 года: лоб корпуса достигал 75 мм под рациональными углами наклона, а башня проектировалась литой с толщиной стенок до 85 мм. Вооружение включало 76,2-мм пушку Ф-34 и три пулемета ДТ, при этом конструкторы предусмотрели возможность монтажа 107-мм орудия. Ходовая часть использовала торсионную подвеску и широкие гусеницы для снижения удельного давления.

Ключевые инженерные решения

- Разнесенное бронирование: комбинация основного корпусного бронелиста и трансмиссионного блока

- Эргономика экипажа: просторное боевое отделение с выгородкой топливных баков в изолированных отсеках

- Динамическая защита: размещение радиаторов в лобовой части для поглощения кинетической энергии снарядов

| Характеристика | Показатель |

| Боевая масса | 36 тонн |

| Двигатель | В-5 (600 л.с.) |

| Запас хода | 300 км |

| Экипаж | 4 человека |

Основные проблемы проекта выявились при испытаниях макета: критическая перегрузка передних катков, сложность обслуживания трансмиссии и недостаточная мощность двигателя для 36-тонной машины. Эти недостатки, усугубленные началом войны и эвакуацией завода, предопределили закрытие проекта. Тем не менее, наработки по компоновке и защите экипажа позже изучались при создании тяжёлых танков ИС и послевоенных машин.

Требования к проходимости на местности

Основной акцент при проектировании ходовой части А-44 делался на преодоление сложного рельефа Восточноевропейского театра военных действий. Инженеры учли опыт эксплуатации Т-34 в условиях распутицы и глубокого снега, требуя от новой машины превосходства в подвижности.

Ключевым условием стало сохранение динамических характеристик при возросшей до 30-32 тонн массе. Для этого требовалось обеспечить оптимальное распределение нагрузки на грунт и эффективное сцепление гусениц с различными типами поверхностей – от заболоченных почв до обледенелых склонов.

Тактико-технические параметры

Конкретные нормативы включали:

- Преодоление вертикальных препятствий: не менее 0.8 м при сохранении целостности днища

- Ширина рва: гарантированное пересечение траншей шириной 2.5-2.7 м

- Углы подъёма/спуска: стабильное движение при 35° на твёрдом грунте

| Параметр | Требуемое значение | Фактор влияния |

|---|---|---|

| Удельное давление | ≤ 0.75 кг/см² | Ширина гусениц (550-600 мм) |

| Глубина брода | 1.3 м (без подготовки) | Герметизация корпуса |

| Клиренс | ≥ 400 мм | Защита трансмиссии |

Особое внимание уделялось проходимости при повреждениях: ходовая часть должна была сохранять функциональность после попаданий осколков и малокалиберных снарядов. Требовалось обеспечить независимую работу катков на одной гусенице при утрате 30% опорных элементов.

Коэффициент удельного давления на грунт: 0,76 кг/см²

Значение коэффициента удельного давления на грунт в 0,76 кг/см² для А-44 являлось исключительно низким показателем не только для советского танкостроения начала 1940-х годов, но и в мировом контексте. Этот параметр напрямую определял проходимость машины по слабым грунтам (снег, грязь, песок, болотистая местность), значительно превосходя по этому показателю как серийные советские танки того времени (например, Т-34 – около 0,85 кг/см²), так и большинство зарубежных аналогов.

Достижение столь низкого давления стало результатом комплексного инженерного подхода. Ключевыми факторами стали тщательно рассчитанное распределение массы танка по опорной поверхности гусениц и применение очень широких гусеничных траков. Ширина гусениц А-44 была существенно увеличена по сравнению с предшественниками, что позволило "размазать" массу машины по большей площади грунта. Кроме того, компоновка с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения и передним – боевого, способствовала более равномерному распределению нагрузки по длине опорной поверхности гусениц.

Значение низкого удельного давления

Низкий коэффициент удельного давления обеспечивал А-44 ряд критически важных преимуществ:

- Превосходная проходимость по слабым грунтам: Танк мог уверенно двигаться по глубокому снегу, грязи, песку и заболоченной местности, где другие машины увязали.

- Сниженное сопротивление движению: Меньшее погружение гусениц означало меньшее сопротивление качению, что положительно сказывалось на скорости движения по пересеченной местности и запасе хода.

- Возможность использования мостов и дорог с низкой несущей способностью: Танк оказывал меньшее разрушительное воздействие на дорожное покрытие и мог использовать более легкие мостовые конструкции.

Сравнительные данные удельного давления (кг/см²)

| Танк А-44 (проект) | 0,76 |

| Т-34 (1941) | ~0,85 |

| КВ-1 (1941) | ~0,90 |

| Pz.Kpfw. III Ausf. H (Германия) | ~0,95 |

| Pz.Kpfw. IV Ausf. F1 (Германия) | ~0,90 |

Стремление к минимально возможному удельному давлению, ярко продемонстрированное в проекте А-44, стало одним из ключевых принципов, заложенных позже в концепцию израильского танка "Меркава". Опыт проектирования А-44, особенно в части ходовой части и распределения веса, несомненно, повлиял на дальнейшее развитие советских и мировых танков, подчеркивая важность высокой подвижности и проходимости наравне с огневой мощью и защитой.

Причины отказа от серийного производства