Автомобили-инвалидки - выпуск, характеристики и эксплуатация

Статья обновлена: 14.01.2026

Специальные автомобили для инвалидов, часто называемые "инвалидками", сыграли важную роль в социальной мобильности людей с ограниченными возможностями в СССР и постсоветских странах. Эти транспортные средства обладали уникальными конструктивными решениями, адаптированными под потребности водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Данная статья подробно исследует ключевые аспекты этих автомобилей: годы выпуска основных моделей, их технические характеристики и устройство, включая особенности ручного управления. Будут рассмотрены показатели мощности двигателя и динамические возможности, а также специфические особенности эксплуатации, технического обслуживания и адаптации под индивидуальные потребности пользователей.

Историческое начало производства в СССР

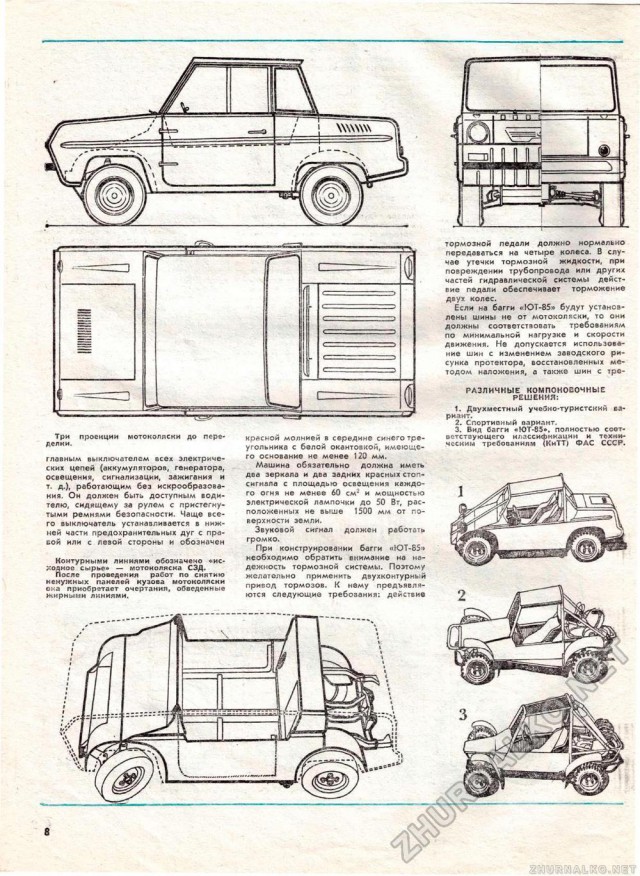

Первый серийный автомобиль для инвалидов в СССР – мотоколяска С-1Л – начал выпускаться в 1952 году на Серпуховском мотоциклетном заводе (СМЗ). Эта трехколесная модель создавалась для участников Великой Отечественной войны и граждан с ограниченными возможностями, нуждавшихся в доступном индивидуальном транспорте.

В 1958 году на смену С-1Л пришла усовершенствованная модель СМЗ С-3А, получившая в народе прозвище "моргуновка" благодаря киноактеру Евгению Моргунову, использовавшему её в фильмах. Её производство продолжалось до 1970 года, став символом эпохи и основным транспортным средством для инвалидов в стране.

Технические характеристики ключевых моделей

| Модель | Годы выпуска | Двигатель | Мощность | Макс. скорость |

|---|---|---|---|---|

| С-1Л | 1952–1956 | Одноцилиндровый двухтактный (от мотоцикла "Москва-М1А") | 4 л.с. | 30 км/ч |

| С-3А | 1958–1970 | Одноцилиндровый двухтактный ИЖ-49 (от мотоцикла "Иж-49") | 8–9 л.с. | 60 км/ч |

Конструктивные особенности:

- Трехколесная компоновка с одним передним колесом (у С-1Л и С-3А).

- Деревянный кузов на трубчатой раме, обшитый стальными листами.

- Отсутствие реверса заднего хода – разворот осуществлялся вручную.

Эксплуатационные нюансы:

- Ручное управление: педали газа/тормоза заменялись рычагами для водителей с ампутированными ногами.

- Низкая грузоподъемность (до 80 кг) и минимальный комфорт из-за примитивной подвески.

- Сложный запуск двигателя в холодное время года и высокая шумность.

- Бензобак ёмкостью 8–10 л обеспечивал запас хода 100–120 км.

Первые модели: СМЗ С-1Л и С-3Л

Мотоколяска С-1Л выпускалась Серпуховским мотоциклетным заводом с 1952 по 1956 год. Основа конструкции – открытый трубчатый каркас с деревянным кузовом, обшитым стальным листом. Транспорт оснащался двигателем Иж-49 (от мотоцикла "Иж-Юпитер") объемом 346 см³ и мощностью 8 л.с., обеспечивавшим скорость до 30 км/ч. Управление осуществлялось исключительно руками: рычаг слева отвечал за газ и сцепление, справа – за тормоза.

В 1956 году началось производство модернизированной С-3Л, сохранившей базовую компоновку. Ключевые изменения: усиленный кузов с алюминиевой обшивкой, новая подвеска на продольных торсионах вместо рессор и усовершенствованная система ручного управления. Мощность двигателя возросла до 9,5 л.с. (за счет модификаций Иж-56), максимальная скорость – до 35 км/ч. С-3Л выпускалась до 1970 года.

Технические характеристики

| Параметр | С-1Л | С-3Л |

|---|---|---|

| Годы выпуска | 1952–1956 | 1956–1970 |

| Двигатель | Иж-49 (346 см³) | Иж-56 (346 см³) |

| Мощность | 8 л.с. | 9.5 л.с. |

| Макс. скорость | 30 км/ч | 35 км/ч |

| Трансмиссия | 3-ступенчатая КПП (ручное переключение рычагами) | |

Эксплуатационные особенности:

- Отсутствие педалей – все управление (газ, сцепление, тормоз, переключение передач) ручное.

- Запуск двигателя кик-стартером с водительского места.

- Трехколесная схема с узкой колеей задних колес – склонность к опрокидыванию на поворотах.

- Минимальная шумоизоляция и комфорт, зависимость от погоды из-за открытого кузова.

Конструктивные недостатки:

- Слабые барабанные тормоза всех колес.

- Низкая проходимость по снегу и грязи.

- Высокий расход топлива (до 5 л/100 км) при малой грузоподъемности (до 80 кг).

Годы выпуска основных советских модификаций

Советские автомобили для инвалидов выпускались ограниченными партиями с начала 1950-х до конца 1990-х годов. Основным производителем оставался Серпуховский мотоциклетный завод (СМЗ), разрабатывавший специализированные конструкции с учётом физических возможностей водителей.

Эволюция модельного ряда отражала прогресс в автомобилестроении: от простейших мотоколясок до малолитражных машин на базе серийных агрегатов. Каждая модификация имела чёткие временные рамки производства, обусловленные техническими возможностями эпохи и государственными нормативами.

| Модель | Годы выпуска | Базовое шасси | Ключевые особенности |

|---|---|---|---|

| СМЗ С-1Л | 1952–1956 | Мотоцикл М-1А | Первая серийная мотоколяска, 3 колеса, открытый кузов |

| СМЗ С-3Л | 1958–1970 | Оригинальная платформа | Трёхколёсная конструкция, брезентовая крыша, 2-местный |

| СМЗ С-3А | 1970–1997 | Оригинальная платформа | Четырёхколёсный кузов "самолётного" типа, 8-сильный двигатель |

| СМЗ С-3Д | 1997–2000 | ВАЗ-1111 "Ока" | Последняя советская разработка, 35 л.с., ручное управление |

СМЗ С3А: "Горбатый Запорожец" для инвалидов

СМЗ С3А выпускался Серпуховским мотоциклетным заводом с 1958 по 1970 год. Автомобиль создавался специально для инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан с ограниченными возможностями, соответствуя государственной программе социальной поддержки. Он базировался на агрегатах ЗАЗ-965 "Горбатый Запорожец", но адаптировался под специфические нужды водителей-инвалидов.

Основной особенностью С3А стало ручное управление, позволявшее обходиться без педалей. Конструкция включала рычаги акселератора, тормоза и сцепления, дублирующие функции ног. Это делало автомобиль доступным для людей с ампутациями или параличом нижних конечностей, обеспечивая мобильность в условиях тотального дефицита специализированного транспорта.

Технические характеристики

| Двигатель | ИЖ-П3, бензиновый, двухтактный |

| Объем | 346 см³ |

| Мощность | 10 л.с. (7,4 кВт) |

| Коробка передач | 3-ступенчатая, механическая |

| Привод | Задний |

| Макс. скорость | 60 км/ч |

| Расход топлива | 5,5 л/100 км |

| Габариты (Д×Ш×В) | 3330 × 1395 × 1380 мм |

| Масса | 500 кг |

Конструктивные особенности:

- Заднемоторная компоновка с воздушным охлаждением двигателя

- Независимая подвеска всех колес (торсионная спереди, пружинная сзади)

- Металлический несущий кузов с характерным "горбом" над двигателем

- Отсутствие педалей – управление газом, тормозом и сцеплением через подручные рычаги

- Упрощенный доступ к агрегатам для самостоятельного ремонта

Эксплуатационные нюансы:

- Требовал частой регулировки ручного привода сцепления из-за растяжения тросов

- Зимний запуск двигателя затруднен без предварительного подогрева картера

- Низкий клиренс (150 мм) ограничивал проходимость на грунтовых дорогах

- Минимальный комфорт: отсутствие отопителя и слабая шумоизоляция

- Социальные льготы: бесплатная выдача государством и сниженный налог

Экспортные поставки и зарубежные аналоги

Экспорт советских автомобилей для инвалидов, преимущественно модификаций СМЗ ("Серпуховской мотозавод"), носил ограниченный характер. Основными импортерами выступали социалистические страны Восточной Европы (ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия), куда поставлялись модели С-3А и С-3Д в 1960-1980-х годах. Поставки в капиталистические государства были единичными, часто связанными с гуманитарными программами или частными инициативами. Главными экспортными модификациями оставались трехколесные С-3Л/С-3А с мотоциклетными двигателями (Иж-Планета, мощностью 12-14 л.с.) и ручным управлением.

Зарубежные аналоги развивались по иным технологическим принципам. В Европе преобладали адаптированные серийные микролитражки (например, британские Invacar на базе AC Petite или итальянские Minicars Giugiaro) с четырехколесной компоновкой и бензиновыми двигателями 20-30 л.с. В США акцент делался на модернизацию полноразмерных авто (Ford, GM) с электроприводом или гидроусилителями руля. Япония продвигала специализированные кей-кары (Daihatsu Midget, Honda Today) с передним приводом и автоматическими КПП.

Сравнительные особенности

- Технологии: СССР использовал упрощенные мотоциклетные агрегаты, тогда как западные аналоги интегрировали автомобильные узлы с электронными системами адаптации.

- Дизайн: Европейские и японские модели отличались закрытым кузовом с улучшенной эргономикой, советские СМЗ сохраняли открытую конструкцию с брезентовым верхом.

- Эксплуатация: Зарубежные авто предлагали автоматические трансмиссии и климат-контроль, в то время как отечественные требовали ручного переключения и не имели отопления.

| Страна | Модель | Мощность (л.с.) | Особенности |

|---|---|---|---|

| СССР | СМЗ С-3Д | 14 | Ручное управление, 3 колеса |

| Великобритания | AC Acedes | 30 | Закрытый кузов, 4 колеса |

| Япония | Daihatsu Midget II | 25 | Автоматическая КПП |

Ключевое различие заключалось в философии разработки: если западные аналоги создавались как коммерческие продукты с акцентом на комфорт, советские модели оставались социальным проектом с минимальной себестоимостью, что ограничивало их экспортную привлекательность.

Общая конструкция кузова и рамы

Автомобили для инвалидов чаще всего создаются на базе серийных моделей с несущим кузовом (реже – рамной конструкцией), где ключевые силовые элементы усиливаются для установки спецоборудования. Кузов проектируется или модифицируется с расчётом на пониженный центр тяжести, повышенную жёсткость зон крепления подъёмников/пандусов, а также устойчивость к дополнительным динамическим нагрузкам при транспортировке колясок.

Особое внимание уделяется целостности каркаса безопасности: усиливаются пороги, стойки и пол. Последний выполняется максимально ровным (часто с вырезом под платформу подъёмника) и покрывается антискользящим материалом. Дверные проёмы расширяются до 900–1200 мм, а пороги минимизируются или устраняются для беспрепятственного заезда коляски.

Конструктивные особенности

| Элемент | Характеристики |

|---|---|

| Силовой каркас | Локальное усиление лонжеронов, стоек и точек крепления подъёмной техники стальными накладками |

| Пол | Горизонтальный (без порогов), с усиленными поперечинами и противоскользящим покрытием. Толщина металла увеличена на 20–30% |

| Двери | Сдвижные или распашные (угол открытия ≥ 90°), с электроприводом. Ширина проёма – от 900 мм |

| Крепления | Интегрированные анкерные узлы Isofix для фиксации колясок (нагрузка ≥ 300 кг) |

Материалы: Основной металл кузова – высокопрочная сталь (толщиной 0.8–1.2 мм), критичные зоны укрепляются алюминиевыми сплавами или композитами. Лакокрасочное покрытие включает антикоррозийный грунт в 3 слоя.

Материалы изготовления несущей части

Несущая конструкция (шасси) автомобилей категории "инвалидка" традиционно изготавливается из стальных труб прямоугольного или круглого сечения. Применяются низколегированные стали марок типа Ст3сп, 09Г2С или аналоги, обеспечивающие баланс прочности, жесткости и технологичности сварки. Толщина стенок варьируется от 1.5 до 3 мм в зависимости от зоны нагрузки.

Для защиты от коррозии используется комплексный подход: фосфатирование перед грунтовкой, нанесение эпоксидных грунтов и многослойное полимерное покрытие. В критичных узлах (крепления подвески, силовых агрегатов) применяются усиленные косынки и накладки из листовой стали толщиной 4-6 мм.

Ключевые особенности и используемые материалы

- Рама: Пространственная конструкция из гнутых профильных труб, формирующая зоны безопасности и точки крепления компонентов.

- Передняя часть: Усиленная подрамная система для монтажа рулевого управления и передней подвески.

- Коррозионная защита:

- Катодное грунтование методом электроосаждения

- Напыление антигравийных составов на днище

- Обработка скрытых полостей восковыми ингибиторами

| Элемент конструкции | Основной материал | Дополнительные обработки |

|---|---|---|

| Лонжероны | Сталь 20 | Горячее цинкование |

| Поперечины | Труба профильная 40×40×2 | Порошковая окраска |

| Кронштейны крепления | Сталь листовая S355 | Лазерная резка + гальваника |

Современные разработки включают использование алюминиевых сплавов АД31Т1 в ненагруженных элементах кузова для снижения массы и композитных сэндвич-панелей (стеклопластик + пенополиуретан) в облицовочных панелях. Однако несущее шасси по-прежнему остается стальным из-за требований к ремонтопригодности и ударной прочности.

Компоновка двигателя и трансмиссии

В автомобилях для инвалидов преобладала заднемоторная компоновка с приводом на задние колеса, что обеспечивало компактность салона и упрощало конструкцию. Двигатель размещался в задней части кузова на подрамнике, непосредственно связанном с трансмиссией. Такая схема минимизировала потери мощности при передаче крутящего момента и освобождала переднюю часть для размещения органов ручного управления.

Трансмиссия механического типа включала 4-ступенчатую КПП с синхронизаторами на высших передачах. Особенностью являлось применение автоматического центробежного сцепления, исключавшего необходимость использования педали. Привод управления коробкой передач выводился на рулевую колонку или панель приборов, позволяя переключать скорости без усилий.

Технические особенности

- Двигатель: 2-цилиндровый, воздушного охлаждения (СМЗ С-3Д: 346 см³, 12 л.с.; ЗАЗ-965: 887 см³, 27 л.с.)

- Сцепление: Автоматическое центробежное с фрикционными накладками

- Переключение передач: Рычажное или тросовое управление от рулевого штурвала

- Главная передача: Цилиндрическая или коническая с понижающим редуктором

| Модель | Расположение двигателя | Тип КПП | Особенности привода |

|---|---|---|---|

| СМЗ С-1Л (1952-1956) | Заднее продольное | 3-ступенчатая | Цепная передача на задние колеса |

| СМЗ С-3Д (1970-1997) | Заднее поперечное | 4-ступенчатая | Карданный вал с коническим редуктором |

| ЗАЗ-965 (1960-1969) | Заднее продольное | 4-ступенчатая | Полуоси с шарнирами равных угловых скоростей |

Эксплуатация требовала регулярной регулировки автоматического сцепления и контроля уровня масла в редукторе. Зимой рекомендовался предварительный прогрев двигателя перед стартом. Компактные габариты силового агрегата позволяли демонтировать его для ремонта без подъемного оборудования.

Двигатель МД-65: технические параметры

Двигатель МД-65 – двухтактный бензиновый силовой агрегат воздушного охлаждения, разработанный специально для мотоколяски СМЗ С-3Д. Он монтировался в задней части транспортного средства и отличался простотой конструкции, адаптированной для эксплуатации водителями с ограниченными физическими возможностями. Для работы требовал приготовления топливной смеси (бензин АИ-72 или АИ-76 с моторным маслом в пропорции 20:1).

Конструкция включала два горизонтально расположенных цилиндра, алюминиевые головки с рёбрами охлаждения и карбюратор К-36Б. Запуск осуществлялся электростартером или ручным механизмом через заводную рукоятку. Система зажигания – батарейная, с прерывателем-распределителем. Двигатель комплектовался 4-ступенчатой механической коробкой передач с синхронизаторами.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Тип | 2-цилиндровый, двухтактный |

| Рабочий объём | 346 см³ |

| Мощность | 12 л.с. (8,8 кВт) при 3600 об/мин |

| Крутящий момент | 23 Н·м при 2400 об/мин |

| Диаметр цилиндра × ход поршня | 62 × 57.5 мм |

| Система питания | Карбюратор К-36Б |

| Расход топлива | 5.5–6.0 л/100 км |

Эксплуатационные особенности:

- Требовал тщательного смешивания масла с бензином

- Регулярная чистка свечей зажигания из-за нагара

- Рекомендовался прогрев двигателя перед началом движения

- Чувствителен к перегреву: требовал контроля рёбер охлаждения

Мощность и максимальные обороты

Мощность двигателя автомобилей-инвалидок традиционно ограничена законодательными требованиями и конструктивными особенностями. Большинство моделей, выпускавшихся в СССР (СМЗ С-3Д, С-1Л) и России (Ока СМЗ-1111-02/03), оснащались силовыми агрегатами мощностью 12–18 л.с. (9–13 кВт). Современные аналоги (например, Chenoweth) могут развивать до 20–25 л.с., но сохраняют параметры в рамках категории квадрициклов для лиц с ограниченными возможностями.

Максимальные обороты двигателей редко превышают 4500–5500 об/мин из-за применения упрощённых одно- или двухцилиндровых моторов воздушного охлаждения. Такие характеристики обусловлены задачами:

- Обеспечение плавности хода при низких скоростях

- Минимизация вибраций для комфорта водителя

- Повышение ресурса за счёт снижения нагрузок

| Модель | Мощность (л.с.) | Макс. обороты (об/мин) |

|---|---|---|

| СМЗ С-3Д | 12 | 4500 |

| СМЗ-1111 "Ока" | 18 | 5200 |

| Chenoweth (модерн.) | 25 | 5500 |

Особенности эксплуатации связаны с низкой мощностью: разгон до 50–60 км/ч занимает 20–30 секунд, обгоны требуют расчёта дистанции. Рекомендуется избегать длительной работы на предельных оборотах для предотвращения перегрева. Регулярная замена масла (особенно в двигателях воздушного охлаждения) критична для сохранения характеристик.

Объем двигателя и система охлаждения

Объем двигателя на автомобилях для инвалидов традиционно не превышал 50 см³ в соответствии с советскими нормами для мотоколясок (СМЗ С-3Д, С3А). Современные модели типа "Катран" или модернизированные Оки оснащаются силовыми агрегатами объемом 0.6–1.2 л, что обеспечивает баланс между достаточной мощностью (30–70 л.с.) и сохранением льготного транспортного налога. Для ручного управления часто применялись двигатели мотоциклетного типа с воздушным охлаждением, тогда как жидкостные системы стали стандартом для 4-тактных моторов после 2000-х годов.

Особое внимание уделяется стабильности теплового режима из-за специфики эксплуатации: длительная работа на низких оборотах в городском цикле, буксировка кресла-коляски, повышенная нагрузка при движении по бездорожью. Радиаторы проектируются с увеличенным запасом прочности, а вентиляторы включаются принудительно через термовыключатель уже при достижении 85–90°C. На классических мотоколясках применялся комбинированный метод: встречный поток воздуха + оребрение цилиндра, тогда как современные конструкции используют герметичные замкнутые контуры с расширительными бачками и помпами центробежного типа.

Ключевые технические решения

- Рабочий объем: от 0.35 л (СМЗ С-1Л) до 1.1 л (ВАЗ-1111 "Ока")

- Мощностные ограничения: до 73.5 л.с. для сохранения статуса ТС "для инвалидов"

- Типы охлаждения:

- Воздушное (СМЗ С3Д, ранние С1Л)

- Жидкостное (модификации "Оки", "Катран Спорт")

- Гибридное (С3А с масляным радиатором)

| Модель | Объем двигателя (л) | Система охлаждения | Критическая температура срабатывания вентилятора (°C) |

|---|---|---|---|

| СМЗ С-3Д | 0.346 | Воздушная | – |

| СМЗ С3А | 0.499 | Комбинированная | 95 |

| ВАЗ-1111 (Ока) | 0.65 | Жидкостная | 87 |

| Катран-М | 1.1 | Жидкостная с двухконтурным насосом | 92 |

Эксплуатационные требования: запрет на использование воды в СО – только антифризы с температурой кипения от +110°C. Обязательная замена патрубков каждые 4 года из-за риска расслоения резины при постоянной вибрации. На автомобилях с ручным управлением радиатор смещают от педального узла для предотвращения ожогов при разгерметизации.

Топливная система и расход бензина

Топливная система автомобилей-инвалидок (СМЗ С-3Д, С-3А, "Москвич-3-401") отличается простотой конструкции. Основные компоненты включают бак ёмкостью 20-30 литров, механический бензонасос низкого давления, карбюратор типа К-126Г или К-133, а также топливные магистрали. Фильтрация обеспечивается сетчатыми фильтрами грубой очистки в баке и отстойнике.

Расход бензина колеблется в пределах 5-7 л/100 км благодаря малой массе авто (450-550 кг) и скромным мощностям силовых агрегатов (18-35 л.с.). На экономичность влияют особенности эксплуатации: постоянная работа двигателя на низких оборотах, отсутствие динамичных разгонов и преимущественно городской режим передвижения с частыми остановками.

Технические параметры и эксплуатационные требования

| Компонент | Характеристики | Норма расхода |

|---|---|---|

| Топливный бак | 22 л (С-3Д), 30 л (С-3А) | Запас хода 300-400 км |

| Карбюратор | К-126Г (однокамерный) | Регулировка каждые 10 тыс. км |

| Бензонасос | Диафрагменный, ручная подкачка | Замена диафрагмы каждые 2 года |

| Рекомендуемое топливо | АИ-92 / АИ-95 | Запрещён этилированный бензин |

Ключевые особенности обслуживания: обязательная сезонная регулировка карбюратора, контроль герметичности топливопроводов (риск подсоса воздуха) и применение зимних присадок при температуре ниже -20°C. Для хранения свыше 3 месяцев требуется полный слив бензина во избежание смолообразования.

Типичные неисправности: засорение жиклёров, износ диафрагмы насоса, разгерметизация соединений. Диагностика упрощается благодаря отсутствию электронных компонентов – проблемы определяются визуально или по симптомам (двигатель глохнет при нагрузке, повышенный расход).

Ручное управление вместо педалей

Ручное управление заменяет стандартные педали газа и тормоза, позволяя водителю с ограниченными возможностями контролировать ускорение и замедление с помощью механического рычага, расположенного под рулём. Основной элемент системы – тяга (дужка), соединённая с приводом дроссельной заслонки и тормозным цилиндром через тросы или гидравлические магистрали.

Управление осуществляется возвратно-поступательными движениями рычага: от себя – для разгона, на себя – для торможения. Система дублируется стандартным ручным тормозом, а в современных моделях интегрируется с электронными ассистентами (ABS, ESP). Обязательно наличие сертификата соответствия и регулярная проверка герметичности соединений.

Ключевые компоненты и принцип работы

- Тяга (дужка): Изогнутый металлический рычаг с эргономичной рукоятью, фиксируемый под рулевой колонкой.

- Тросовая передача: Соединяет рычаг с педалью газа и тормозным вакуумным усилителем.

- Фиксатор тормоза: Механическая защёлка для удержания тормозного усилия при стоянке.

- Блокиратор педалей: Скоба, предотвращающая случайное нажатие штатных педалей ногами.

| Параметр | Характеристика |

|---|---|

| Усилие на рычаге | 15-30 Н (зависит от модели авто и настройки) |

| Ход рычага | 100-200 мм (линейно пропорционален ходу педалей) |

| Ресурс тросов | ≥ 50 000 км (требует смазки каждые 10 000 км) |

Эксплуатационные требования: Запрещено резкое дёрганье рычага во избежание обрыва тросов. При температуре ниже -20°C необходима 5-минутная работа на холостом ходу для прогрева механизмов. Раз в год – контроль затяжки креплений и состояния шарниров.

Коробка передач: число ступеней и переключение

В автомобилях для инвалидов преобладают автоматические коробки передач (АКПП) или вариаторы (CVT), обеспечивающие максимальное удобство управления. Классические АКПП обычно имеют 4-6 ступеней, тогда как современные модели оснащаются 8-10-ступенчатыми трансмиссиями для улучшения плавности хода и топливной экономичности. Вариаторы формально не имеют фиксированных передач, но имитируют 6-8 "виртуальных" ступеней для привычного ощущения водителя.

Переключение передач реализуется через традиционный селектор (на рулевой колонке или центральном тоннеле), кнопочную панель или подрулевые лепестки. Ключевая особенность – наличие адаптированных систем управления, например, пневматических или электронных переключателей, вынесенных на руль для водителей с ограниченной подвижностью. Это позволяет переключать режимы (P-R-N-D) без усилия одним пальцем или жестом кисти.

Технические особенности

- Типы КПП: Гидромеханические АКПП (90% моделей), вариаторы (7%), роботизированные коробки (3%)

- Специфика переключения: Программная блокировка случайного включения заднего хода, увеличенные паузы между сменами передач для снижения рывков

- Эргономика: Селекторы с ходом менее 50 мм, тактильные метки, подсветка элементов управления

| Параметр | АКПП | Вариатор (CVT) | Адаптированные системы |

|---|---|---|---|

| Число ступеней | 4-10 | Бесступенчатая | Соответствует базовой КПП |

| Тип управления | Электрогидравлический | Электронный | Пневмо/Электропривод |

| Эксплуатационные ограничения | Прогрев при -25°C | Буксировка запрещена | Защита от влаги IP54 |

Обязательно используется зимний режим, предотвращающий пробуксовку на льду, и эко-логика, снижающая переключения в городских пробках. Для водителей с тетраплегией применяются системы chin-control (управление подбородком) или sip-and-puff (воздушные трубки), интегрированные с блоком управления КПП через цифровые интерфейсы CAN-bus.

Особенности приводной системы на задние колеса

В автомобилях для инвалидов с задним приводом крутящий момент передаётся исключительно на заднюю ось через карданный вал и дифференциал. Такая компоновка освобождает переднюю часть шасси от элементов трансмиссии, создавая критически важное пространство для монтажа специализированного ручного управления (рычагов акселератора/тормоза) и обеспечения беспрепятственного доступа водителя-инвалида. Отсутствие приводных валов в зоне педального узла упрощает адаптацию салона под индивидуальные физические потребности пользователя.

Конструктивно система включает укороченный карданный вал с усиленными подшипниками, рассчитанный на увеличенные нагрузки при буксировке инвалидных колясок или использовании съёмных пандусов. Дифференциал часто оснащается самоблокирующимся механизмом (LSD) для предотвращения пробуксовки при старте на скользком покрытии или подъёме, что критично для безопасности маломобильных водителей. Особое внимание уделяется защите трансмиссионных компонентов от коррозии из-за возможного контакта с антигололёдными реагентами.

Эксплуатационные и технические нюансы

- Развесовка: Распределение массы (55-60% на заднюю ось) улучшает сцепление ведущих колёс при частичной загрузке, но требует контроля давления в шинах для предотвращения избыточной поворачиваемости.

- Модификации рулевого управления: Усиленные рейки и электрогидравлические усилители компенсируют возросшее усилие на руле при манёврах на низкой скорости, особенно с установленной подвесной системой ручного газа/тормоза.

- Динамические ограничения: Мощность силовых агрегатов редко превышает 80-100 л.с. для сохранения предсказуемости поведения на дороге. Электронные ограничители крутящего момента предотвращают резкие пробуксовки при старте.

- Зимняя эксплуатация: Обязательна установка шипованной резины на заднюю ось. Система стабилизации (ESP) калибруется под раннее срабатывание для минимизации риска заноса.

- Обслуживание: Регламентная замена масла в редукторе заднего моста каждые 30 000 км из-за повышенных нагрузок от частых остановок/стартов в городском цикле.

Тормозная система: барабанные механизмы

На многих моделях автомобилей "инвалидок", особенно выпущенных в советский период (например, СМЗ С-3Д 1970-1991 гг.), применялись классические барабанные тормоза на всех колесах. Эта проверенная временем конструкция отличалась высокой надежностью и неприхотливостью в обслуживании, что было критично для данной категории транспорта.

Барабанные механизмы хорошо справлялись со сравнительно небольшой массой автомобилей (часто в пределах 500-800 кг) и их невысокими скоростными режимами (обычно до 60-80 км/ч). Простота изготовления и ремонта также соответствовала требованиям массового производства и доступности для пользователей.

Ключевые особенности устройства и эксплуатации

Конструктивно тормозной механизм включал:

- Чугунный тормозной барабан – крепился к ступице колеса и вращался вместе с ним.

- Две полукруглые колодки с фрикционными накладками – располагались внутри барабана.

- Распорная планка (стяжная пружина) – возвращала колодки в исходное положение после прекращения торможения.

- Тормозной цилиндр – при нажатии на педаль выдвигал поршни, раздвигая колодки.

Эксплуатационные особенности:

- Уязвимость к влаге и грязи: Попадание воды внутрь барабана (например, после проезда луж) временно снижало эффективность торможения до просыхания.

- Чувствительность к регулировке: Требовалась периодическая ручная регулировка зазора между колодками и барабаном для поддержания четкого "хода" педали.

- Склонность к перегреву: При интенсивном или длительном торможении (например, на затяжных спусках) эффективность снижалась из-за нагрева ("увод" тормозов).

- Долговечность: Ресурс колодок был выше, чем у дисковых систем, благодаря защищенности от прямого воздействия среды.

- Техническое обслуживание: Обслуживание (замена колодок, регулировка) было относительно простым и могло выполняться владельцем при наличии базовых навыков.

Влияние мощности двигателя: Устанавливаемые на мотоколясках двигатели малого объема (до 0.65 л) и мощности (12-30 л.с.) не создавали чрезмерных нагрузок на барабанные тормоза. Их эффективности было достаточно для безопасной остановки легкого ТС в штатных условиях эксплуатации.

Ходовая часть: подвеска и амортизация

Подвеска автомобилей-инвалидок проектировалась с акцентом на комфорт, устойчивость и простоту обслуживания. Основные задачи – минимизация вибраций, обеспечение плавности хода на неровных дорогах и компенсация скромной мощности двигателя. Для малогабаритных конструкций характерно применение максимально облегченных узлов.

Преобладают простые и надежные схемы: спереди часто использовалась независимая пружинная подвеска на поперечных рычагах, сзади – зависимая рессорная или торсионная балка. Амортизаторы телескопического типа однотрубной конструкции обеспечивали демпфирование при ограниченных нагрузках. Клиренс увеличен для преодоления бордюров.

Ключевые особенности

Конструктивные решения:

- Передняя подвеска: МакФерсон (С3А, СМЗ) или двойные поперечные рычаги (ранние мотоколяски).

- Задняя подвеска: Полунезависимая торсионная балка (С3Д) или продольные рессоры (С1Л, С3А).

- Стабилизаторы: Отсутствовали из-за низких скоростей и облегченной конструкции.

Эксплуатационные требования:

- Ресурс амортизаторов рассчитан на умеренные нагрузки (максимальная масса водителя + кресло – до 100 кг).

- Обязательна регулярная проверка состояния сайлент-блоков и втулок – износ ведет к уводу авто с траектории.

- Запрещена перегрузка: деформация торсионов или рессор необратимо ухудшает управляемость.

| Модель | Тип подвески (перед/зад) | Амортизаторы | Особенности |

|---|---|---|---|

| С1Л (1952-1956) | Рычажная / рессорная | Гидравлические | Жесткая реакция на кочки, рулевое управление без усилителя |

| С3А (1958-1970) | МакФерсон / торсионная | Гидравлические | Улучшенная плавность хода, слабая боковая устойчивость |

| С3Д (1970-1997) | МакФерсон / торсионная балка | Газомасляные | Оптимизация для асфальта, риск пробоя при езде по грунту |

Важно: Отсутствие усилителей руля компенсировалось минимальным весом (до 500 кг) и малым радиусом разворота. Резинометаллические шарниры требовали замены каждые 15-20 тыс. км из-за ускоренного износа при езде по разбитым дорогам. Современные реплики часто оснащают пневмоподвеской для регулировки клиренса.

Рулевое управление: усилитель и люфт

На автомобилях категории "инвалидка" усилитель рулевого управления (УРУ) является обязательным элементом конструкции. Чаще применяются электрические усилители (ЭУР) из-за компактности и простоты интеграции с ручным управлением. ЭУР обеспечивает плавное и лёгкое вращение руля даже при парковке, что критично для водителей с ограниченными физическими возможностями. Система автоматически регулирует усилие в зависимости от скорости: на малых оборотах руль "лёгкий", на трассе – более "тяжёлый", повышая устойчивость.

Допустимый люфт рулевого колеса строго регламентирован и не должен превышать 10 градусов для исправного автомобиля. Превышение этого значения свидетельствует о неисправностях: износ шарниров рулевых тяг, деформация карданчика рулевой колонки или нарушения в механизме рейки. Для машин с ручным управлением (где руль заменён джойстиком или рычагом) контроль люфта особенно важен – даже минимальный зазор может привести к запаздыванию реакции ТС.

Ключевые требования к рулевому управлению

- Чувствительность: Усилитель должен компенсировать до 90% физической нагрузки при повороте руля.

- Информативность: Сохранение "обратной связи" с дорогой для точного контроля траектории.

- Надёжность: Защита ЭУР от влаги и перегрева, дублирование критичных элементов (например, датчиков крутящего момента).

| Параметр | Норма для инвалидных авто | Последствия нарушений |

|---|---|---|

| Усилие на руле | ≤ 25 Н·м (на месте) | Затруднённый манёвр, риск ДТП |

| Люфт руля | ≤ 10° | "Вата" в управлении, увод с траектории |

| Ход рейки | Без заеданий | Резкие рывки при повороте |

Регулярная диагностика включает проверку люфта каждые 5 000 км, тест реакции ЭУР на разных скоростях и осмотр пыльников тяг. При установке ручного управления (рычаг/джойстик) демпфирование люфта достигается за счёт прецизионных подшипников и программной калибровки сервопривода. Отказ УРУ блокирует эксплуатацию ТС – система дублируется звуковым сигналом на приборной панели.

Электрооборудование и система зажигания

Электрооборудование автомобилей-инвалидок базировалось на 12-вольтовой бортовой сети и отличалось упрощённой конструкцией для повышения надёжности. Основными источниками питания служили свинцово-кислотный аккумулятор ёмкостью 40-55 А·ч и генератор постоянного тока мощностью 200-350 Вт (в поздних моделях – генераторы переменного тока). Система проектировалась с учётом редких поездок и низкого среднегодового пробега, что требовало устойчивости к длительным простоям.

Ключевыми особенностями являлись дублирование критических элементов (например, ручной резервный стартер-шнур) и адаптация для пользователей с ограниченной подвижностью. Энергопотребление оптимизировалось за счёт минимального набора электропотребителей: базовое освещение, звуковой сигнал, дворники и система зажигания. Дополнительное оборудование (электроподъёмники, спецприводы) подключалось через отдельные предохранительные контуры.

Специфика системы зажигания

На большинстве моделей (СМЗ С-3Д, С-3А) применялась контактная система зажигания с механическим прерывателем-распределителем. Характерные компоненты:

- Катушка зажигания Б-115 или Б-117

- Центробежный регулятор опережения с ограниченным углом (до 15°)

- Вакуумный корректор (отсутствовал на ранних версиях)

- Свечи А11 с увеличенным калильным числом для низкооборотистых моторов

В 1980-х годах начался переход на бесконтактные системы (например, 25.3706 на СЗАМ-401) с датчиком Холла и транзисторным коммутатором. Это повысило стабильность искрообразования при характерных для мотоколясок низких оборотах холостого хода (500-600 об/мин). Типичные проблемы эксплуатации включали:

- Окисление контактов из-за редкого использования

- Ускоренный износ подшипника распределителя при вибрациях V-образных двигателей

- Необходимость частой регулировки зазора в прерывателе (0.35-0.45 мм)

| Компонент | Характеристики | Особенности эксплуатации |

|---|---|---|

| Генератор | Г108 (350 Вт) / Г221 (500 Вт) | Требовал контроля натяжения ремня при замене ручного стартера |

| Стартер | СТ368 (1.1 кВт) | Чувствителен к длительному включению из-за малой ёмкости АКБ |

| Аккумулятор | 6СТ-42ЭМС (42 А·ч) | Обязательное снятие на зимний период для предотвращения сульфатации |

Главной эксплуатационной особенностью была зависимость от состояния аккумулятора: при разряде более 50% возникали проблемы с запуском одноцилиндровых двигателей. Рекомендовалось использование зарядных устройств с режимом десульфатации и ежегодная замена высоковольтных проводов из-за ускоренного старения резиновой изоляции.

Максимальная скорость и динамика разгона

Максимальная скорость автомобилей категории "инвалидка" (мотовездеходов для инвалидов) традиционно жестко ограничена конструктивно и нормативными требованиями. Основная цель этих транспортных средств – обеспечить безопасное и комфортное передвижение по городским и пригородным дорогам в условиях ограниченных физических возможностей водителя, а не достижение высоких скоростных показателей.

Динамика разгона таких автомобилей весьма умеренная. Это обусловлено, прежде всего, малой мощностью двигателя (часто в диапазоне 8-18 л.с. для базовых модификаций), особенностями трансмиссии (обычно вариатор или автоматическое сцепление) и общим конструктивным приоритетом надежности, простоты и экономичности над скоростными характеристиками. Разгон происходит плавно, без резких рывков.

Ключевые характеристики и особенности

Ограничение максимальной скорости:

- Базовое ограничение: Большинство классических моделей (СМЗ С-3Д, С-3АМ) и их современных аналогов имеют конструктивно установленный ограничитель максимальной скорости на уровне 40-50 км/ч. Это требование безопасности для данного класса ТС.

- Электронное ограничение: Современные модели (например, Шконда Барс, Drive 2.2, Арконт) часто используют электронные ограничители, не позволяющие превысить установленный предел (обычно 45-55 км/ч), даже если двигатель теоретически способен на большее.

- Фактическая скорость: На практике, особенно при движении в гору, с пассажиром или прицепом, скорость может быть ниже предельной.

Динамика разгона:

- Плавный старт: Благодаря использованию вариаторной трансмиссии или автоматического центробежного сцепления, автомобиль трогается с места очень плавно, что критически важно для водителей с ограниченной подвижностью или при управлении одной рукой.

- Низкие темпы разгона: Разгон до 40-50 км/ч занимает значительное время (часто 20-30 секунд и более). Это следствие малого крутящего момента и мощности двигателя. Динамика ощутимо падает при полной загрузке автомобиля или движении в гору.

- Приоритет управляемости: Плавность разгона важнее его быстроты, так как резкие ускорения могут быть некомфортны или даже опасны для водителя с ограниченными возможностями.

- Влияние буксировки прицепа: При использовании прицепа (например, для инвалидной коляски) динамика разгона существенно ухудшается, а максимальная скорость может снижаться.

Сводные данные по распространенным моделям

| Модель (Примеры) | Тип двигателя / Мощность (приблиз.) | Макс. скорость (км/ч) | Особенности динамики |

|---|---|---|---|

| СМЗ С-3Д, С-3АМ | Бензин / 12-18 л.с. | 40-45 (ограничена) | Очень плавный, но медленный разгон. Заметное падение динамики под нагрузкой. |

| Шконда Барс, Drive 2.2 | Бензин / 13-16 л.с. | 45-50 (электроограничение) | Плавный старт, умеренная динамика разгона до ограничителя. Более стабильна, чем старые модели. |

| Арконт (разные мод.) | Бензин / 13-18 л.с. | 50-55 (электроограничение) | Относительно лучшая динамика в классе, но все равно умеренная. Плавное ускорение. |

Важно понимать: Скоростные и динамические характеристики автомобилей-инвалидок целенаправленно спроектированы под их основную задачу – безопасное, удобное и экономичное передвижение на небольшие и средние расстояния. Попытки снять ограничитель скорости крайне опасны, так как шасси, тормоза и рулевое управление этих машин не рассчитаны на высокие скорости и могут привести к потере устойчивости и управляемости.

Габаритные размеры и дорожный просвет

Автомобили категории "инвалидка" (моторные коляски) отличаются исключительной компактностью, продиктованной необходимостью маневрирования в стесненных городских условиях и использования стандартных парковочных мест. Их габаритные размеры существенно меньше обычных легковых автомобилей. Типичная длина таких транспортных средств редко превышает 2.5-2.7 метра, ширина обычно находится в пределах 1.3-1.5 метра, а высота составляет примерно 1.4-1.6 метра. Эти параметры обеспечивают легкость парковки и возможность проезда в узких местах.

Дорожный просвет (клиренс) автомобилей-инвалидок является критически важным параметром. Он определяет способность преодолевать неровности дорожного покрытия, съезды с тротуаров, невысокие бордюры и пороги без повреждения днища или элементов трансмиссии. Клиренс на таких автомобилях обычно составляет 140-180 мм. Этого значения, как правило, достаточно для уверенного передвижения по городу, однако требует осторожности при поездках по серьезному бездорожью или сильно разбитым дорогам.

Ключевые особенности габаритов и клиренса

- Компактность: Малая длина и ширина облегчают парковку и движение в плотном потоке.

- Маневренность: Небольшие габариты в сочетании с малым радиусом разворота обеспечивают высокую маневренность.

- Достаточный клиренс: Клиренс 140-180 мм позволяет безопасно преодолевать типичные городские препятствия (бордюры, трамвайные пути).

- Ограниченная проходимость: Несмотря на достаточный для города дорожный просвет, конструкция (часто низко расположенные бамперы, элементы подвески) не предназначена для бездорожья.

- Вес: Малый собственный вес (часто 500-800 кг) улучшает динамику, но требует осторожного вождения на скользкой дороге.

Вес автомобиля и грузоподъемность

Снаряженная масса автомобилей-инвалидок варьируется от 900 до 1500 кг в зависимости от класса и модификации. Микролитражные модели (например, СМЗ С-3Д) имеют минимальный вес около 900 кг, тогда как переоборудованные микроавтобусы (типа Volkswagen Caddy) достигают 1400–1500 кг. Увеличенная масса обусловлена усилением рамы, установкой подъемников, пандусов и фиксаторов для колясок, что требует корректировки заводских параметров шасси.

Грузоподъемность таких ТС рассчитывается с учетом веса водителя-инвалида (до 100 кг), инвалидной коляски (20–30 кг), пассажиров и багажа. Типовые значения составляют 300–600 кг. Для микроавтобусов с электроподъемниками этот показатель снижается на 50–80 кг из-за массы оборудования. Превышение нагрузки критично: оно ведет к ускоренному износу подвески, риску поломки подъемного механизма и снижению безопасности.

Особенности эксплуатации

- Балансировка нагрузки: Коляска размещается строго над усиленными участками пола, смещение вызывает крен кузова.

- Влияние на динамику: Полная загрузка снижает разгон на 15–25% и увеличивает тормозной путь.

- Ресурс ходовой части: Пружины и амортизаторы требуют замены на 20–30% чаще из-за постоянной работы под нагрузкой.

| Модель | Снаряженная масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Макс. вес коляски (кг) |

|---|---|---|---|

| СМЗ С-3Д | 900 | 300 | 120 |

| ГАЗ М-73 | 1100 | 400 | 150 |

| VW Caddy (с пандусом) | 1480 | 520 | 200 |

Регулировка ручного управления под водителя

Точная настройка ручного управления критична для безопасности и комфорта водителя с ограниченными возможностями. Конструкция предусматривает адаптацию под антропометрические данные пользователя: рост, длину рук, силу хвата и амплитуду движений. Неправильная регулировка приводит к ускоренной утомляемости, снижению точности маневров и повышает риск ДТП.

Основные регулируемые элементы включают высоту и угол наклона рукоятки газа-тормоза, положение рычага стояночного тормоза, длину тяг и усилие срабатывания систем. Механизмы фиксации (гайки, штифты, эксцентрики) обеспечивают надежное крепление после настройки. Обязательна проверка свободного хода рукояток и отсутствия помех при полном повороте руля.

Этапы регулировки и ключевые параметры

- Определение исходной позиции: Водитель занимает место в кресле, упираясь спиной в спинку.

- Корректировка рукоятки газа-тормоза:

- Локоть согнут под 90-120° при захвате рукоятки

- Запястье не изгибается более 15° вверх/вниз

- Настройка хода: Полное нажатие педали тормоза/газа достигается без отрыва спины от кресла.

| Элемент | Допустимый диапазон регулировки | Инструмент |

|---|---|---|

| Рукоятка акселератора | Вертикально: ±150 мм, Горизонтально: ±100 мм | Шестигранник 8 мм, торцовый ключ 13 мм |

| Тяга ручного тормоза | Усилие срабатывания: 15-40 Н·м | Динамометрический ключ |

| Поворотный механизм | Угол наклона: 15°-45° от горизонтали | Регулировочные шайбы, стопорные кольца |

Важно: После монтажа проводятся тестовые замеры: время срабатывания тормозов (не >2.5 сек), плавность переключения режимов, отсутствие вибрации элементов на скорости 60 км/ч. Обязательна сертификация изменений в ГИБДД с внесением отметки в ПТС.

Зимняя эксплуатация: запуск и прогрев

Запуск двигателя в мороз требует повышенного внимания к состоянию аккумуляторной батареи и моторного масла. Убедитесь в достаточном уровне заряда АКБ (не ниже 75%) и отсутствии окислов на клеммах. Используйте сезонное масло с низкотемпературной вязкостью (например, 5W-30 или 0W-40), рекомендованное производителем, так как загустевшая смазка увеличивает нагрузку на стартер.

Перед запуском выжмите педаль сцепления (для МКПП) для снижения сопротивления вращению коленвала. Не включайте фары или обогрев салона до старта двигателя. При повороте ключа зажигания удерживайте стартер не дольше 10 секунд. Если мотор не завелся, сделайте паузу 30-60 секунд перед повторной попыткой.

Прогрев и начальное движение

После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу 3-5 минут для стабилизации давления масла и циркуляции охлаждающей жидкости. Не допускайте высоких оборотов (не выше 2000 об/мин) до достижения рабочей температуры. Учтите особенности маломощных двигателей (часто 30-50 л.с.):

- Длительный прогрев на месте неэффективен – начинайте движение на пониженной передаче сразу после начальной стабилизации оборотов

- Первые 5-7 км двигайтесь плавно, без резких ускорений

- Контролируйте работу системы подогрева дроссельного узла (при наличии)

| Параметр | Рекомендация |

|---|---|

| Минимальная температура запуска | -25°C (для стандартной АКБ) |

| Время работы перед началом движения | 3-5 минут |

| Обороты при прогреве | 1200-1500 об/мин (авторегулятор) |

| Прогрев салона | Только после +40°C на датчике ОЖ |

Для автомобилей с ручным управлением (рычаг газа/тормоза) проверьте отсутствие обледенения механических тяг. Используйте предпусковые подогреватели (например, Webasto или Бинар) при регулярной эксплуатации ниже -20°C – они снижают износ двигателя на 80% при холодных стартах.

Типичные неисправности двигателя

Двигатели на автомобилях для инвалидов, преимущественно малолитражные карбюраторные (ЗАЗ-968М, СМЗ С-3Д) или инжекторные (модели ЛуАЗ), подвержены характерным проблемам из-за длительной эксплуатации и специфики конструкции.

Основные сложности связаны с износом узлов, использованием некачественного топлива и недостаточным обслуживанием. Низкая мощность силовых агрегатов (25-45 л.с.) приводит к работе на высоких оборотах, ускоряющей выход деталей из строя.

Распространенные поломки

- Проблемы с топливной системой:

- Загрязнение карбюратора/форсунок

- Неисправность топливного насоса

- Подсос воздуха в вакуумных магистралях

- Неполадки зажигания:

- Выход из строя трамблера (контакты, бегунок)

- Дефекты катушки зажигания

- Обрыв высоковольтных проводов

- Механический износ:

- Снижение компрессии (износ колец/цилиндров)

- Стук клапанов (требует регулировки)

- Течь сальников коленвала

- Система охлаждения:

- Забитые каналы радиатора

- Неисправность термостата

- Протечки помпы

Особенности диагностики

Для двигателей МеМЗ-968 характерны сложности с регулировкой карбюратора и частый перегрев. В модификациях ЛуАЗ-1301 с инжектором критична исправность датчиков (ДПКВ, ДМРВ) и ЭБУ. Обязательна проверка:

- Уровня масла и давления в системе смазки

- Состояния воздушного фильтра

- Целостности патрубков и хомутов

Характерные симптомы и причины

| Симптом | Вероятная причина |

|---|---|

| Двигатель глохнет на холостом ходу | Загрязнен карбюратор, неисправен регулятор ХХ (инжектор) |

| Провалы при разгоне | Износ ускорительного насоса карбюратора, забитые форсунки |

| Повышенный расход масла | Износ маслосъемных колпачков/поршневых колец |

| Перегрев в пробках | Недостаточная производительность вентилятора, засор радиатора |

Эксплуатация требует регулярной замены масла (полусинтетика 10W-40) и топливного фильтра каждые 5 тыс. км. Критически важно соблюдать тепловой режим – перегрев быстро выводит из строя алюминиевые ГБЦ старых моторов.

Особенности ремонта трансмиссии

Ремонт трансмиссии автомобилей для инвалидов требует учёта интеграции дополнительных органов управления (ручных рычагов, электронных контроллеров) со штатными механизмами. Основная сложность заключается в диагностике взаимосвязи между стандартными узлами (сцеплением, КПП, приводами) и адаптивными компонентами. Необходима проверка не только износа шестерён или подшипников, но и корректности работы переходных механизмов, передающих усилие от ручного блока к коробке передач.

Доступ к узлам часто осложнён наличием нестандартных креплений и монтажом вспомогательного оборудования в подкапотном пространстве. Требуется демонтаж дублирующих педалей, кронштейнов ручного управления или электроприводов перед началом работ. Особое внимание уделяется целостности тросов и тяг ручного управления – их повреждение приводит к полной потере контроля над трансмиссией.

Ключевые аспекты ремонтных работ

| Узел | Типовая неисправность | Специфика ремонта |

|---|---|---|

| Сцепление | Износ диска, поломка выжимного подшипника | Проверка синхронности срабатывания при ручном/ножном управлении, регулировка длины тросов |

| КПП (механическая) | Затруднённое переключение, шум | Диагностика люфтов рычага ручного управления, замена деформированных тяг |

| Электронные контроллеры | Сбои в переключении передач | Калибровка датчиков положения рычага, проверка совместимости с блоком управления двигателем |

Этапы ремонта:

- Отключение дополнительных систем управления и демонтаж мешающих элементов

- Дефектовка штатных узлов трансмиссии (КПП, сцепления, ШРУСов)

- Контроль состояния переходных механизмов:

- Измерение свободного хода тросов

- Проверка шарниров на предмет заклинивания

- Тест герметичности гидравлических магистралей (при наличии)

- Сборка с обязательной регулировкой хода ручного рычага

- Тест-драйв для проверки синхронизации управления

Важно: После замены сцепления или ремонта КПП обязательна перенастройка ограничителей хода ручного управления. Использование неоригинальных тросов и тяг может привести к ускоренному износу трансмиссии из-за некорректных углов приложения усилий. При установке электронных систем помощи (типа Servotronic) требуется перепрошивка ЭБУ для согласования алгоритмов работы.

Техническое обслуживание ходовой части

Регулярная диагностика ходовой части критически важна для безопасности эксплуатации автомобилей, адаптированных для инвалидов. Повышенные нагрузки на подвеску из-за дополнительного оборудования (подъемники, крепления колясок) требуют усиленного контроля состояния узлов. Пренебрежение ТО приводит к ускоренному износу деталей и риску аварийных ситуаций.

Особое внимание уделяется проверке целостности сварных швов в местах установки спецоборудования и крепления ручного управления. Вибрации и ударные нагрузки существенно влияют на ресурс модифицированных элементов конструкции. Рекомендуется сокращать межсервисные интервалы по сравнению со стандартными моделями.

Ключевые операции и особенности

| Элемент | Процедуры ТО | Специфика для авто инвалидов |

|---|---|---|

| Амортизаторы и пружины |

|

Обязательная замена на усиленные версии при установке подъёмников |

| Рычаги и сайлентблоки |

|

Усиленный контроль нижних рычагов из-за смещенного центра тяжести |

| Шаровые опоры и рулевые наконечники |

|

Частая замена при агрессивном ручном управлении |

| Колёса и подшипники |

|

Использование шин с усиленным каркасом (индекс XL) |

Дополнительные требования: При каждом ТО обязательна проверка затяжки всех болтовых соединений в зонах крепления адаптивного оборудования. Диагностика проводится на подъёмнике с частичной разгрузкой узлов. Рекомендуется применять динамометрический ключ для соблюдения моментов затяжки, указанных в документации к переоборудованию.

Срок службы узлов и ресурс до капремонта

Ресурс узлов автомобилей для инвалидов напрямую зависит от интенсивности эксплуатации, качества обслуживания, соблюдения нагрузочных норм и условий хранения. Критически важны регулярная замена технических жидкостей, контроль состояния адаптированных систем (ручного управления, подъёмников) и своевременное устранение мелких неисправностей. Нарушение регламентов резко сокращает межремонтный период.

Конструктивная специфика ("инвалидок" часто создают на базе серийных моделей с доработками) создаёт дополнительные факторы износа: повышенная нагрузка на шасси из-за веса вспомогательного оборудования, вибрации от электроприводов, коррозионные риски в зонах монтажа адаптивных механизмов. Ресурс штатных агрегатов (двигатель, КПП) обычно соответствует базовой модели, но доработанные узлы (педали, рулевые насадки) требуют более частого контроля.

Типичные показатели ресурса основных узлов

| Узел | Ресурс до капремонта (тыс. км) | Ключевые факторы влияния |

|---|---|---|

| Двигатель | 150-250 | Тип топлива, режим работы (частый прогрев зимой), состояние системы охлаждения |

| Коробка передач (механика) | 200-300 | Стиль вождения, исправность сцепления (особенно при ручном управлении) |

| Ходовая часть | 80-120 | Состояние дорог, вес дополнительного оборудования (подъёмники, кресла) |

| Рулевое управление | 100-150 | Износ шарниров на ручных дублирующих системах, балансировка колёс |

| Тормозная система | 60-100 | Частота использования ручного тормоза-дублёра, состояние вакуумных усилителей |

| Электрооборудование | 8-12 лет | Коррозия контактов, нагрузка от медтехники, качество АКБ |

Указанные значения усреднённые – реальный ресурс может отличаться на 30-40% в зависимости от модификации авто (например, микроавтобусы с подъёмником изнашиваются быстрее малолитражек) и климатической зоны. Зимняя эксплуатация с реагентами сокращает срок службы подвески и кузова даже при регулярной мойке.

Капитальный ремонт целесообразен при одновременном выходе из строя нескольких ключевых агрегатов (двигатель + КПП + мосты) или критической коррозии кузова. Для адаптивных систем (электроприводы сидений, ручные КПП) капремонт часто включает полную замену блоков управления и проводки из-за сложности восстановления.

Проверка состояния электрооборудования

Регулярная диагностика электросистемы критически важна для безопасной эксплуатации автомобиля с ручным управлением. Начинают с визуального осмотра целостности изоляции проводов, клемм аккумулятора на предмет окисления, надежности крепления генератора и стартера. Особое внимание уделяют соединениям дополнительного оборудования – блока управления подрулевыми дублирующими педалями, разъемам подъемников сидений или пандусов.

Обязательно проверяют напряжение в бортовой сети мультиметром: на незаведенном двигателе (12.4-12.7 В), на холостых оборотах (13.0-14.5 В) и под нагрузкой (включенный свет, подогрев). Падение ниже 13 В при работе мотора указывает на неисправность генератора или регулятора напряжения. Тестируют потребление тока на стоянке – утечка свыше 50-80 мА требует поиска паразитной нагрузки.

Ключевые узлы для контроля

- Аккумулятор: замер плотности электролита (1.27-1.29 г/см³), нагрузочной вилкой проверяют падение напряжения под током

- Дополнительные приводы: плавность хода электромоторов подъемников, отсутствие заеданий в механизме блокировки руля

- Предохранители: соответствие номиналов, отсутствие перегоревших элементов в блоках (основном и дополнительном)

Важно: При диагностике ручного управления (спиновые кольца, датчики давления в сервоприводах) используют осциллограф для анализа сигналов. Паразитные импульсы или "провалы" указывают на износ контактов. Проверяют герметичность гидроэлектрических модулей – следы масла на разъемах недопустимы.

| Параметр | Норма | Инструмент проверки |

|---|---|---|

| Заряд аккумулятора | ≥12.6 В (без нагрузки) | Мультиметр |

| Рабочее напряжение сети | 13.8-14.4 В (2000 об/мин) | |

| Сопротивление ДПДЗ | Плавное изменение 1-5 кОм | Омметр |

Особое внимание уделяют контактам переключателей ручного газа/тормоза – их окисление вызывает ложные срабатывания систем. После замены компонентов калибруют электронные блоки через диагностический разъем. При установке нештатного оборудования (электроподъемники сидений, наружные ИК-системы) проверяют нагрузку на генератор – превышение его мощности ведет к хроническому разряду АКБ.

Специфика шиномонтажа и балансировки автомобилей-инвалидок

Шиномонтаж и балансировка колес на автомобилях-инвалидках (моделей СМЗ С-3Д, С3А, "Ока-Москвич" С-3АМ) требуют особого подхода из-за специфики их конструкции и эксплуатационных параметров. Основная сложность заключается в работе с колесами малого диаметра (обычно 10-12 дюймов) и узкими шинами (ширина профиля 120-145 мм), которые редко встречаются на стандартных легковых авто.

Низкий дорожный просвет и конструкция подвески (часто зависимая рессорная) делают критически важной точную балансировку. Даже небольшой дисбаланс на малых колесах вызывает сильные вибрации руля и кузова при скоростях выше 40-50 км/ч, что ускоряет износ шаровых опор и рулевых тяг. Использование шин с глубоким протектором (зимних или внедорожных) усугубляет эту проблему.

Ключевые особенности процесса

- Требования к оборудованию: Необходимы шиномонтажные станки с конусными адаптерами под малые посадочные диаметры (обычно 10 дюймов) и специальные прижимные лапы для узких дисков. Балансировочный стенд должен корректно фиксировать колеса весом от 8-12 кг.

- Балансировка: Обязательна финишная балансировка на автомобиле (при необходимости) после стендовой из-за особенностей трансмиссии. Допустимый дисбаланс – не более 5-10 грамм на сторону.

- Давление и износ: Контроль давления обязателен (1.6-1.8 атм для передних, 1.8-2.0 для задних колес). Износ проверяют по всей ширине протектора – неравномерность указывает на проблемы с развал-схождением.

| Параметр | Особенность | Рекомендация |

|---|---|---|

| Тип шин | Камерные (чаще всего) | Проверять состояние камер при монтаже |

| Бортировка | Риск повреждения хрупких старых дисков | Использовать защитную смазку, избегать ударных методов |

| Частота обслуживания | Из-за перегрузок и малого запаса прочности | Проверять балансировку каждые 5-7 тыс. км |

При демонтаже учитывается высокая вероятность "прикипания" дисков к ступице из-за редкой замены колес. Требуется предварительная обработка проникающей смазкой во избежание деформации элементов подвески при отрыве. Для машин с ручным управлением особое внимание уделяется состоянию передних шин, испытывающих повышенные нагрузки при маневрировании.

Хранение и консервация в межсезонье

Правильная подготовка автомобиля для инвалидов к длительному простою (особенно зимнему) критически важна для сохранения его технического состояния и работоспособности. Пренебрежение консервацией приводит к ускоренной коррозии кузова и шасси, деградации резинотехнических изделий, разряду АКБ и выходу из строя топливной системы.

Специфика автомобилей для инвалидов, таких как СМЗ С-3Д, Ока-С1К или модифицированные ВАЗ/ГАЗ, требует особого внимания к дополнительному оборудованию: ручному управлению (механическому или электронному), подъемникам, креплениям коляски. Их сохранность напрямую влияет на безопасность и комфорт пользователя при возобновлении эксплуатации.

Ключевые этапы консервации

Подготовка кузова и салона:

- Тщательная мойка кузова (включая днище и арки) для удаления соли и грязи с последующей сушкой.

- Обработка антикоррозийным составом (мастикой) скрытых полостей, сварных швов, днища.

- Чистка салона, обработка пластика и резины защитными составами. Особое внимание - коврикам и обивке в зоне установки коляски.

- Смазка петель дверей, багажника, капота, замков.

Технические жидкости и системы:

- Замена масла и фильтров (двигатель, при наличии - КПП), даже если не подошел срок ТО. Старое масло содержит кислоты.

- Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости (тосола/антифриза), тормозной жидкости, жидкости ГУР (при наличии). При необходимости - замена или доведение до нормы.

- Обработка топливной системы: заправка полного бака свежим топливом с добавлением стабилизатора для предотвращения окисления и смолообразования. Для карбюраторных моторов (СМЗ С-3Д) иногда рекомендуют слить топливо из поплавковой камеры.

Электрооборудование и АКБ:

- Отсоединение клемм аккумулятора. Идеальный вариант - снятие АКБ и хранение в теплом (+10...+15°C), сухом месте с периодической подзарядкой (1 раз в 1-2 месяца).

- Проверка и очистка клемм, контактов массы.

- Осмотр проводки ручного управления и вспомогательных систем (подъемники), защита разъемов от влаги (специальные смазки или колпачки).

Шины и подвеска:

- Подкачка шин до давления, рекомендованного производителем (обычно чуть выше нормы на 0.2-0.3 атм).

- Разгрузка подвески и шин: установка на подставки (козелки) или регулярное (раз в 3-4 недели) перемещение автомобиля на 10-20 см для изменения точки контакта покрышки с полом. Если стоит на земле - избегать промерзания под колесами.

- Осмотр пыльников ШРУСов, шаровых опор, сайлент-блоков на целостность.

Защита от влаги и грызунов:

- Герметизация выхлопной трубы и воздухозаборника (чистая ветошь, пластиковый пакет с резинкой).

- Раскладывание репеллентов от грызунов в салоне, под капотом, в багажнике. Осмотр салона на наличие щелей.

- Использование чехла для автомобиля (дышащего!) или хранение в сухом, проветриваемом гараже. Избегать сырости.

Особое оборудование:

- Ручное управление: Тщательная очистка всех механизмов (тросов, рычагов, педалей) от грязи, смазка шарниров и трущихся поверхностей согласно инструкции производителя. Для электроуправления - проверка надежности соединений.

- Подъемники и крепления: Очистка направляющих, смазка механизмов (если разрешено инструкцией), проверка фиксаторов и стопоров. Электроподъемники - отключение питания для предотвращения случайного срабатывания.

Проведение ежегодного техосмотра

Для транспортных средств категории "инвалидка", используемых лицами с ограниченными возможностями, ежегодный технический осмотр является обязательной процедурой. Его основная цель – подтверждение безопасной эксплуатации автомобиля, включая проверку ручного управления (при наличии), специализированных креплений кресла и других адаптированных систем.

Осмотр проводится в аккредитованных пунктах ТО с предъявлением стандартного пакета документов: паспорт ТС, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО и документ, подтверждающий инвалидность владельца или перевозимого лица. Особое внимание уделяется исправности оборудования, обеспечивающего управление без участия ног (рычаги, кольца, электронные системы).

Ключевые этапы и особенности ТО для "инвалидок"

- Проверка ручного управления: Тщательный контроль герметичности пневматических/гидравлических приводов (при их наличии), надежности креплений механических рычагов и тросов, отсутствия люфтов и корректности срабатывания.

- Осмотр адаптированных мест: Оценка состояния и надежности креплений инвалидного кресла, фиксаторов, подъемных механизмов (пандусов, лифтов), а также работы автоматических дверей или систем помощи при посадке.

- Диагностика ходовой части и тормозов: Усиленный контроль износа шин, состояния амортизаторов и тормозных механизмов, учитывая повышенную нагрузку от дополнительного оборудования и частые поездки на малых скоростях.

- Электрооборудование и сигнализация: Проверка работоспособности световых приборов (включая опознавательный знак "Инвалид"), звукового сигнала, стеклоочистителей, а также специализированных электроприводов (управления, подъема).

- Дополнительные требования: Визуальный осмотр кузова на предмет коррозии, угрожающей прочности, проверка наличия и читаемости знака "Инвалид", соответствия фактической массы авто данным в ПТС (с учетом установленного оборудования).

Автомобили с ручным управлением проходят дополнительные испытания тормозной системы на специальном стенде, имитирующем экстренное торможение только с использованием ручных механизмов. При выявлении неисправностей адаптивных систем или ручного управления выдается отказ в выдаче диагностической карты до их устранения. Срок действия диагностической карты для таких ТС также составляет 1 год, как и для обычных легковых автомобилей.

Переоборудование под современные требования

Переоборудование классических автомобилей категории "инвалидка" (таких как СМЗ С-3Д, С-3А или ВАЗ-1111 "Ока") для соответствия актуальным стандартам безопасности, экологии и комфорта требует комплексного подхода. Основные направления модернизации включают замену устаревших узлов силовой установки, трансмиссии и тормозной системы, а также установку современных систем пассивной и активной безопасности. Это обусловлено как моральным устареванием оригинальных конструкций, так и ужесточением законодательных норм.

Ключевым аспектом является адаптация транспортного средства под индивидуальные физические возможности водителя. Профессиональное переоборудование предусматривает установку специализированного ручного управления (рычаги газа/тормоза, кольцевые рукоятки), электроприводов регулировки сидений, пневмоподвески для изменения клиренса, автоматических подъемников для кресел-колясок и систем дистанционного открывания дверей. Современные цифровые интерфейсы управления заменяют механические тяги, повышая точность контроля.

Технические аспекты модернизации

- Силовая установка: Замена двухтактных двигателей (МД-65, ИЖ-П3) на четырехтактные инжекторные моторы (например, от Lada Granta) с каталитическими нейтрализаторами для соответствия экологическим нормам Евро-4/5.

- Трансмиссия: Интеграция автоматических КПП или вариаторов вместо механических коробок, облегчающих управление при ограниченной подвижности.

- Безопасность: Усиление кузова, установка подушек безопасности, ABS, систем стабилизации и парктроников. Замена барабанных тормозов на дисковые.

- Комфорт: Монтаж климат-контроля, электропакета, мультимедийных систем с голосовым управлением и кнопками вызова экстренных служб.

| Компонент | Оригинал | Современный аналог |

|---|---|---|

| Двигатель | МД-65 (0.65 л, 20 л.с.) | Lada 1.6L (90 л.с., инжектор) |

| Тормоза | Барабанные (без усилителя) | Дисковые + вакуумный усилитель + ABS |

| Управление | Механические тяги | Электронные джойстики/сенсоры |

Важно! Все изменения требуют сертификации в органах ГИБДД. Установка оборудования должна выполняться лицензированными центрами с выдачей свидетельства о соответствии ТС техническим регламентам ТР ТС 018/2011. Эксплуатация самовольно модифицированных ТС запрещена.

Рекомендации по безопасной эксплуатации

Соблюдение правил технического обслуживания и грамотное управление автомобилем-инвалидкой напрямую влияет на безопасность водителя и окружающих. Регулярные проверки критичных узлов предотвращают аварии из-за внезапных поломок.

Адаптация стиля вождения к погодным условиям, дорожной обстановке и физическим возможностям водителя минимизирует риски. Особое внимание уделяется плавности маневров, контролю скоростного режима и правилам парковки.

Ключевые правила безопасности

- Технический контроль: Еженедельно проверяйте давление в шинах, уровень тормозной жидкости и состояние рулевых тяг. Раз в 3 месяца проводите диагностику тормозной системы и подвески.

- Эксплуатационные ограничения:

- Не превышайте разрешенную массу загрузки (указана в ПТС)

- Избегайте движения по бездорожью и крутым склонам свыше 10°

- Используйте зимнюю резину при температуре ниже +5°C

- Электробезопасность: Контролируйте заряд АКБ, не допускайте попадания воды в электрокомпоненты. Заряжайте батареи только в проветриваемых помещениях.

| Ситуация | Действия |

|---|---|

| Движение в дождь/гололед | Снизьте скорость на 40%, увеличьте дистанцию в 2 раза, избегайте резких торможений |

| Парковка на уклоне | Всегда задействуйте ручной тормоз + включенную передачу (для бензиновых моделей) |

| Пересечение трамвайных путей | Двигайтесь строго под углом 90° для предотвращения застревания направляющих колес |

- Обязательная экипировка: Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, фиксируйте инвалидную коляску штатными креплениями.

- Световые сигналы: Включайте ближний свет даже днем. Проверяйте исправность габаритов и стоп-сигналов перед каждой поездкой.

- Скоростной режим: Не превышайте 50 км/ч в городе и 70 км/ч на трассе. На мокром асфальте ограничьте скорость 30 км/ч.

Особенности парковки и маневрирования

Парковка для автомобилей инвалидок осуществляется на специально выделенных местах, обозначенных знаком 6.4 и табличкой 8.17 ПДД РФ. Эти места располагаются максимально близко к входам зданий и имеют увеличенную ширину (не менее 3.5 метров) для обеспечения возможности открытия дверей и выгрузки коляски. Занимать такие места могут только транспортные средства с опознавательным знаком "Инвалид" при наличии подтверждающих документов.

При маневрировании водители используют преимущества компактных габаритов большинства автомобилей-инвалидок. Малый радиус разворота и короткая база позволяют легко выполнять повороты в ограниченном пространстве. Обязательным условием является установка зеркал заднего вида с обеих сторон для контроля "слепых" зон при перестроении.

Ключевые аспекты парковки:

- Бесплатная стоянка на платных парковках при наличии удостоверения

- Разрешение парковаться под запрещающими знаками 3.28-3.30

- Требование дублировать знак "Инвалид" на лобовом и заднем стекле

Специфика маневрирования:

- Использование ручного управления газом/тормозом при ограниченной подвижности ног

- Обязательное оснащение дублирующими педалями при обучении вождению

- Повышенное внимание при движении задним ходом из-за ограниченной обзорности

| Тип маневра | Особенности выполнения |

| Параллельная парковка | Упрощена благодаря малым габаритам (длина авто обычно 2.3-2.7 м) |

| Разворот в узком пространстве | Радиус разворота не превышает 4 метров у большинства моделей |

| Заезд на пандус | Требует контроля угла въезда для предотвращения зацепа днищем |

Современная замена запчастей и аналоги

Поиск оригинальных запчастей для автомобилей "инвалидок" (СМЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ) осложняется снятием с производства и дефицитом старых комплектующих. Ключевым решением становится адаптация современных аналогов от серийных моделей. Основная задача – подобрать детали с идентичными геометрическими и техническими параметрами, обеспечив безопасность эксплуатации.

Специализированные форумы и сервисные центры формируют базы кросс-кодов, упрощающих поиск замены. Активно используются универсальные компоненты (сальники, подшипники, тормозные колодки), а также доработанные узлы от ВАЗ "классики", УАЗ и иномарок. Для электрооборудования применяются современные реле и датчики с аналогичными характеристиками.

Стратегии подбора компонентов

- Двигатели (ИЖ-ПС/МЗМА): Поршневые группы, вкладыши – аналоги от ранних моделей УАЗ, ВАЗ-2101. Система зажигания – бесконтактные трамблеры БТСЗ от ВАЗ.

- Трансмиссия: Сцепление (СМЗ С-3Д) – модернизированные диски с усиленными пружинами. ШРУСы и подшипники ступиц – универсальные промышленные изделия по каталогам SKF/FAG.

- Подвеска: Амортизаторы – газомасляные аналоги от ОА (оригинальные размеры). Резинотехнические изделия (сайлент-блоки) – полиуретановые версии для увеличения ресурса.

| Узел | Оригинал | Современный аналог |

|---|---|---|

| Тормозные цилиндры | СМЗ-Г20 | УАЗ-452 (с доработкой креплений) |

| Генератор | Г-21 | Bosch 0120 489 119 (12В 55А) |

| Карбюратор | К-36Ж | Солекс 21073 (с перенастройкой) |

Критические аспекты: При замене нештатных деталей обязательна проверка нагрузочных характеристик и сертификация. Особое внимание – безопасности рулевого управления и тормозов. Для редких узлов (редуктор СМЗ) практикуется восстановление методом наплавки или 3D-печать втулок.

Сообщества владельцев и клубная поддержка

Владельцы автомобилей-инвалидок активно объединяются в специализированные сообщества и клубы, как онлайн, так и офлайн. Эти платформы служат центрами обмена практическими знаниями по ремонту, адаптации и обслуживанию мотоколясок и микроавтомобилей. Участники делятся схемами электрооборудования, источниками редких запчастей (особенно для снятых с производства моделей вроде СМЗ С-3Д или "Киев" К-1В), рекомендациями по модернизации ручного управления и опытом прохождения техосмотра.

Клубы часто организуют совместные заказы комплектующих у производителей или мастеров-кустарей, что удешевляет ремонт. Они ведут архивы технической документации и чертежей, недоступных в открытых источниках. Регулярные встречи включают практические мастер-классы: от замены изношенных элементов подвески до настройки двигателя ДВС малого объема (например, 12-14 л.с. у СЗД/СЗС) или электропривода.

Ключевые направления клубной деятельности

- Юридическая поддержка: Консультации по оформлению ТС в ГИБДД, использованию парковочных льгот и компенсаций на ТО.

- Технические базы знаний: Сводные таблицы взаимозаменяемости запчастей между моделями, например:

Модель авто Аналог генератора Аналог амортизатора СМЗ С-3Д Ваз-2101 Ока (передние) Москвич-Иж 3.6 Москвич-412 УАЗ-469 (задние) - Организация мероприятий: Автопробеги для популяризации ТС малой мобильности, выставки ретро-экземпляров.

Особое внимание уделяется адаптации современных комплектующих: установке электроусилителей руля взамен механических, интеграции Li-Ion АКБ в старые электромобили. Эксперты сообществ помогают рассчитать нагрузку на шасси при монтаже подъемников для колясок и дают рекомендации по безопасной эксплуатации в зимний период с учетом ограниченной мощности двигателя (обычно 8-20 л.с.) и особенностей трансмиссии.

Список источников

При подготовке материалов использовались авторитетные отраслевые и нормативные источники, содержащие актуальные данные об автомобилях для людей с ограниченными возможностями.

Основное внимание уделялось документации производителей, техническим стандартам и экспертной литературе, охватывающей конструктивные особенности и правовые аспекты эксплуатации ТС.

- ГОСТ Р 51685-2000. Автотранспортные средства. Требования к оборудованию для водителей-инвалидов

- Технические каталоги и руководства по эксплуатации автомобилей ГАЗ, УАЗ, Volkswagen Caddy (российские и европейские модификации)

- Журнал «За рулём»: архивные публикации о переоборудовании авто для инвалидов (2010-2023 гг.)

- Монография: Иванов С.П. «Адаптация транспортных средств для маломобильных групп населения». М.: Транспорт, 2021

- Отраслевой стандарт ОСТ 37.001.070-87: Требования к ручному управлению автотранспортом

- Материалы НИИ Автомобильного транспорта (НИИАТ): отчёты по испытаниям систем ручного управления

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»

- Сборник материалов конференции «Доступная среда: автомобильные решения» (Москва, 2022)