Бюджетный контроль - основа стабильности казны

Статья обновлена: 14.01.2026

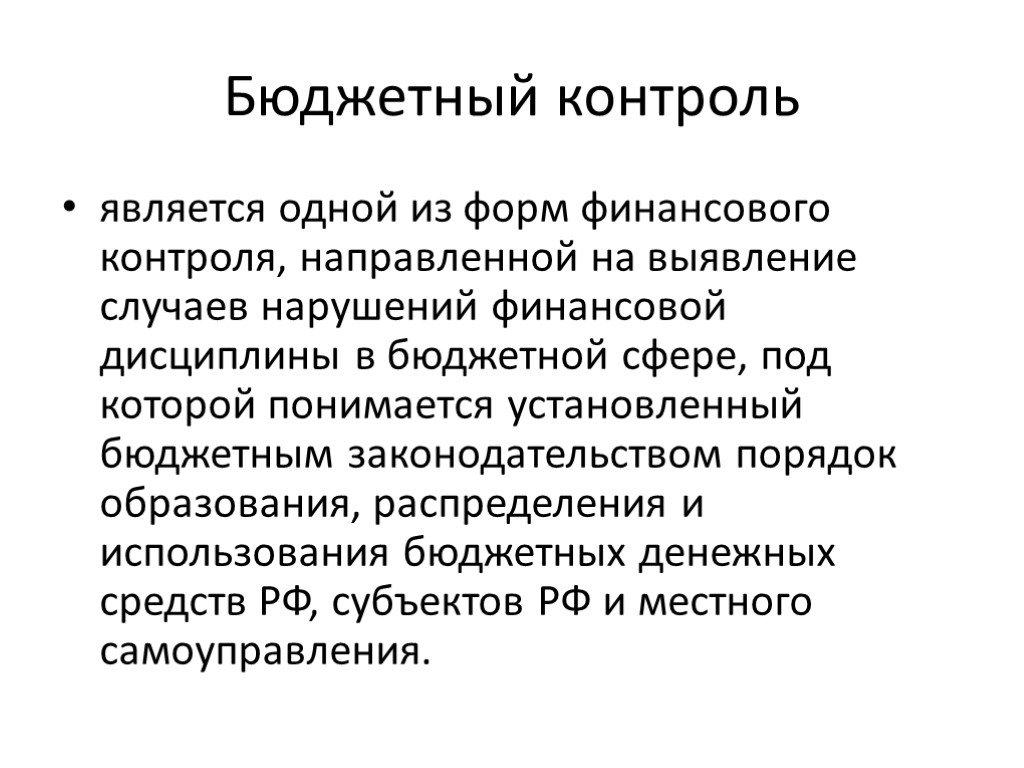

Устойчивость государственных финансов является фундаментом экономической стабильности и социального благополучия любой страны. Ее достижение напрямую зависит от способности государства формировать доходы, рационально распределять ресурсы и обеспечивать прозрачность использования бюджетных средств.

Бюджетный контроль выступает ключевым механизмом гарантирующим целевое и эффективное расходование публичных финансов. Его системная организация позволяет предотвращать финансовые нарушения, выявлять резервы оптимизации и минимизировать риски нецелевого использования средств.

Эффективный контроль создает основу для долгосрочной финансовой дисциплины, способствует укреплению доверия общества к институтам власти и обеспечивает условия для устойчивого социально-экономического развития государства в меняющихся внешних условиях.

Динамический мониторинг исполнения доходных статей

Динамический мониторинг представляет собой непрерывный процесс отслеживания фактического поступления доходов в сопоставлении с плановыми показателями бюджета. Он обеспечивает оперативное выявление отклонений по видам налогов, неналоговых поступлений и безвозмездных перечислений, позволяя анализировать причины несоответствий в режиме реального времени. Ключевой задачей является не только фиксация расхождений, но и прогнозирование их влияния на исполнение бюджета в целом.

Система опирается на интеграцию данных из источников: информационных баз налоговых и таможенных органов, казначейских систем, государственных внебюджетных фондов. Автоматизированные алгоритмы сопоставляют ежедневные/ежемесячные потоки платежей с утверждёнными лимитами, выделяя критические секторы (например, НДС, НДПИ, акцизы). Это создаёт основу для превентивного управления рисками доходной части бюджета.

Ключевые элементы и эффекты

Эффективная реализация мониторинга требует:

- Детализированной аналитики – по видам платежей, территориям, крупнейшим налогоплательщикам.

- Автоматизации сбора данных с минимальным лагом (не более 1-3 дней).

- Прогнозных моделей, учитывающих сезонность, макроэкономические тренды, изменения законодательства.

Основные преимущества внедрения:

- Своевременная корректировка бюджетной политики при дефиците доходов.

- Оперативное выявление теневых схем уклонения от налогов.

- Повышение точности среднесрочного финансового планирования.

Для наглядности отклонений применяются форматы:

| Тип отклонения | Порог срабатывания | Действия |

|---|---|---|

| Критическое (▼ более 15%) | Ежедневный контроль | Создание рабочей группы, анализ причин |

| Существенное (▼ 5-15%) | Еженедельный отчёт | Корректировка прогнозов, точечные меры |

Риски при отсутствии мониторинга: накопление кассовых разрывов, вынужденные заимствования по высоким ставкам, недофинансирование социальных обязательств. Упреждающий контроль доходов – основа финансовой устойчивости государства.

Автоматизация верификации целевого использования средств

Автоматизация процессов верификации целевого расходования бюджетных средств предполагает внедрение цифровых инструментов для непрерывного мониторинга финансовых потоков и документального сопровождения. Это достигается за счет интеграции информационных систем казначейства, государственных закупок и финансовой отчетности получателей бюджетных ассигнований. Алгоритмы анализируют соответствие операций утвержденным сметам, лимитам и законодательным нормам в режиме реального времени, минимизируя необходимость ручных проверок на начальных этапах.

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют выявлять аномалии и рисковые паттерны: дублирующие платежи, несоответствие кодов бюджетной классификации, отклонения от плановых показателей или контрактных условий. Системы автоматически формируют предупреждения для контролирующих органов при обнаружении нарушений, таких как оплата непоставленных товаров или расходование средств на незапланированные мероприятия. Блокчейн обеспечивает неизменность транзакций и подтверждение факта исполнения обязательств контрагентами.

Ключевые технологические компоненты

- Цифровые следы операций: Сквозная оцифровка документов (контракты, акты, накладные) с привязкой к платежам через электронные подписи и реестры.

- Предиктивная аналитика: Прогнозирование отклонений на основе исторических данных и поведенческих моделей участников.

- Интеграционные шлюзы: Автоматический обмен данными между ЕИС (Единая информационная система), ГИИС "Электронный бюджет" и банковскими платформами.

| Результат автоматизации | Воздействие на контроль |

| Сокращение времени проверки | Оперативное блокирование нарушений до завершения платежа |

| Устранение человеческого фактора | Снижение коррупционных рисков и субъективных ошибок |

| Сквозная прозрачность | Возможность аудита цепочки использования средств на любом этапе |

Внедрение таких систем требует стандартизации данных и нормативного закрепления машиночитаемых форматов отчетности. Критически важна разработка защищенных API для межведомственного взаимодействия и создание единых классификаторов контролируемых параметров (например, соответствие расходов национальным целям). Результатом становится не только превентивное выявление нарушений, но и формирование доказательной базы для привлечения виновных лиц через интегрированные системы досудебного анализа.

Оперативное выявление отклонений с помощью BI-инструментов

Современные BI-платформы автоматизируют мониторинг исполнения бюджета в режиме реального времени, интегрируя данные из казначейских систем, финансовых отчетов и контрактных реестров. Это устраняет ручной сбор информации и обеспечивает мгновенный доступ к актуальным показателям по доходам, расходам и обязательствам на всех уровнях бюджетной системы.

Аналитические дашборды визуализируют ключевые метрики исполнения бюджета, автоматически выделяя аномалии через цветовые маркеры и динамические фильтры. Алгоритмы машинного обучения выявляют скрытые закономерности, прогнозируя потенциальные отклонения до их критического накопления на основе исторических данных и внешних факторов.

Механизмы контроля через BI-инструменты

- Автоматические оповещения при превышении лимитов по статьям расходов или падении доходов ниже плановых значений с детализацией до ответственного ведомства

- Сравнительный анализ исполнения бюджетов в разрезе регионов/отраслей с выявлением локальных рисков

- Сценарное моделирование последствий отклонений для кассового планирования

| Тип отклонения | Технология обнаружения | Эффект для контроля |

|---|---|---|

| Кассовый разрыв | Прогнозирование денежных потоков | Предотвращение дефицита ликвидности |

| Нецелевое использование | Сопоставление платежей с кодами КОСГУ | Блокировка подозрительных операций |

| Завышение цен | Анализ закупочной аналитики | Оптимизация бюджетных расходов |

Контроль лимитов кассовых расходов в режиме реального времени

Непрерывный мониторинг кассовых выплат относительно утвержденных лимитов обеспечивает оперативное выявление рисков кассовых разрывов и превышения бюджетных ассигнований. Интеграция с казначейскими системами позволяет автоматически блокировать санкционирование операций при достижении установленных порогов, предотвращая нецелевое использование средств и нарушение финансовой дисциплины на этапе исполнения платежа.

Внедрение цифровых платформ с аналитическими модулями предоставляет финансовым органам инструменты прогнозирования кассовых потоков и моделирования последствий управленческих решений. Динамическая корректировка лимитов на основе актуальных поступлений доходов и изменений бюджетных обязательств повышает адаптивность финансового управления в условиях изменяющихся макроэкономических факторов.

Ключевые компоненты системы

- Автоматизированная сверка платежных поручений с лимитами бюджетных обязательств

- Многоуровневые уведомления при приближении к пороговым значениям

- Централизованный журнал отклоненных операций с указанием причин блокировки

| Показатель контроля | Влияние на устойчивость финансов |

|---|---|

| Соблюдение кассового плана | Снижение риска дефицита ликвидности |

| Соответствие календарю платежей | Оптимизация временного разрыва между поступлениями и выплатами |

| Контроль остатков на ЕКС | Минимизация заимствований и расходов на обслуживание долга |

- Фиксация операции в учетной системе при инициации платежа

- Автоматическая проверка соответствия остаткам лимитов и кассовым нормативам

- Немедленная блокировка транзакции при нарушении установленных параметров

- Формирование сигналов для корректировки бюджетных назначений

Анализ эффективности госзакупок через реестр контрактов

Реестр контрактов предоставляет уникальную возможность для комплексной оценки результативности государственных закупок. Этот инструмент содержит детализированные данные о заключенных договорах, включая предмет закупки, цену, сроки исполнения, поставщиков и динамику изменений контрактов. Систематический мониторинг этих параметров позволяет выявить отклонения от плановых показателей и установить причины неэффективного расходования средств.

Ключевым аспектом анализа является сопоставление начальной (максимальной) цены контракта с фактической суммой исполнения. Значительное снижение цены в ходе закупки может свидетельствовать о завышении исходных смет, тогда как увеличение стоимости часто указывает на недостатки в планировании или контроле исполнения. Дополнительно оценивается соблюдение сроков поставок и соответствие результатов закупки заявленным качественным характеристикам.

Критерии оценки эффективности

- Ценовая эффективность: соотношение начальной и итоговой цены контракта, динамика изменения стоимости на этапе исполнения

- Соблюдение сроков: процент контрактов, исполненных в установленные периоды, анализ причин задержек

- Конкурентность: количество участников процедур, доля закупок у единственного поставщика

- Качество исполнения: соответствие поставленных товаров/услуг техническому заданию, отсутствие рекламаций

| Показатель | Метод расчета | Целевое значение |

|---|---|---|

| Экономия бюджета | (НМЦК - Цена контракта) / НМЦК × 100% | ≥ 10% |

| Доля изменений цены | Сумма допсоглашений / Итоговая цена × 100% | ≤ 5% |

| Своевременность исполнения | Кол-во контрактов в срок / Общее кол-во × 100% | ≥ 95% |

Выявленные системные проблемы – такие как регулярное заключение допсоглашений на увеличение стоимости, концентрация закупок у ограниченного круга поставщиков или массовые срывы сроков – требуют разработки корректирующих мер. К ним относятся совершенствование нормирования, повышение качества технических заданий и усиление ответственности заказчиков за недостоверное планирование.

Использование аналитики реестра контрактов для прогнозного моделирования позволяет оптимизировать будущие закупки. Выявление сезонных ценовых колебаний, зависимостей стоимости от условий поставки и надежности поставщиков формирует базу для обоснованного бюджетного планирования. Интеграция этих данных с финансовыми системами создает основу для превентивного контроля устойчивости государственных финансов.

Оценка результативности бюджетных программ по итогам года

Анализ итогов года фокусируется на сопоставлении фактически достигнутых показателей с запланированными целями, определёнными для каждой бюджетной программы. Ключевой задачей является измерение не только объёма освоенных средств, но и реального социально-экономического эффекта от их использования.

Оценка включает проверку соответствия результатов государственной политике, выявление отклонений, анализ их причин (внешние факторы, ошибки планирования, неэффективное управление) и определение степени удовлетворённости целевых групп. Это требует достоверных данных мониторинга и чётких методик расчёта индикаторов.

Ключевые аспекты оценки результативности

Основные направления анализа включают:

- Эффективность использования ресурсов: Соотношение затрат к достигнутым результатам (например, стоимость единицы услуги, снижение себестоимости).

- Качество реализации: Своевременность выполнения этапов, соблюдение нормативов и стандартов оказания услуг.

- Достижение целевых индикаторов: Процент выполнения плановых значений по количественным (охват населения, объёмы работ) и качественным (уровень удовлетворённости, улучшение состояния инфраструктуры) показателям.

- Влияние на решение проблем: Вклад программы в достижение национальных целей и стратегических задач (снижение бедности, повышение качества образования, рост ВВП).

Для объективности оценки применяются различные методы:

- Бенчмаркинг: Сравнение результатов аналогичных программ в разных регионах или за предыдущие периоды.

- Социологические исследования: Оценка восприятия и удовлетворённости конечных благополучателей.

- Экономический анализ: Расчёт мультипликативных эффектов, анализ вклада в налоговые поступления.

- Экспертные оценки: Привлечение независимых специалистов для комплексного анализа.

Итоговая оценка формирует основу для принятия решений:

| Результат оценки | Возможные управленческие решения |

| Высокая результативность | Тиражирование успешных практик, увеличение финансирования |

| Средняя результативность | Корректировка методик, показателей, оптимизация процессов |

| Низкая результативность | Реорганизация, сокращение финансирования, прекращение программы |

Систематическая и прозрачная оценка создаёт цикл обратной связи, стимулируя ответственное исполнение бюджетов, повышение качества управления публичными средствами и, как следствие, укрепление устойчивости государственных финансов в долгосрочной перспективе.

Применение риск-ориентированного подхода при плановых проверках

Риск-ориентированный подход трансформирует традиционный тотальный контроль в адресную систему, где интенсивность проверок напрямую зависит от уровня потенциальных угроз финансовой устойчивости. Его суть заключается в классификации объектов контроля (бюджетополучателей, программ, проектов) по категориям риска на основе комплексной оценки вероятности нарушений и их возможных финансовых последствий.

Ключевым инструментом становится разработка профилей риска, включающих как количественные показатели (объемы освоенных средств, история нарушений, доля субсидий в доходах), так и качественные факторы (сложность деятельности, качество внутреннего контроля, кадровая обеспеченность). Это позволяет сконцентрировать ресурсы контролирующих органов на участках с наибольшей уязвимостью, минимизируя давление на добросовестных участников бюджетного процесса.

Основные принципы внедрения

- Ранжирование объектов: Группировка проверяемых по уровням риска (высокий, средний, низкий) с использованием формализованных критериев и весовых коэффициентов.

- Дифференциация контроля:

- Высокий риск: Глубокие комплексные проверки, частый мониторинг.

- Средний риск: Тематические проверки, выборочный контроль.

- Низкий риск: Документарный анализ, декларативный принцип, упрощенные процедуры.

- Динамическое обновление данных: Постоянная актуализация риск-профилей на основе результатов предыдущих проверок, аналитики финансовой отчетности и внешних сигналов (аудиты, ревизии, обращения).

| Уровень риска | Частота проверок | Методы контроля |

|---|---|---|

| Высокий | Ежегодно / По мере необходимости | Выездные проверки, сплошной документооборот, экспертиза проектов |

| Средний | 1 раз в 2-3 года | Комбинированные (документарные + выездные), тематические ревизии |

| Низкий | 1 раз в 5 лет / Мониторинг | Камеральные проверки, анализ отчетности, риск-ориентированный надзор |

Внедрение подхода требует развития аналитических компетенций контролеров и создания единых информационных баз данных, интегрирующих сведения из финансовых, налоговых и ведомственных систем. Критически важна прозрачность методик оценки рисков для обеспечения доверия со стороны проверяемых организаций.

- Повышение результативности: Снижение числа формальных проверок при росте выявляемости существенных нарушений.

- Оптимизация ресурсов: Перераспределение трудозатрат контролеров на приоритетные направления.

- Профилактика нарушений: Стимулирование участников к укреплению внутреннего контроля для понижения категории риска.

Взаимодействие контролирующих органов через единые ИТ-платформы

Единые информационные системы создают интегрированную среду для обмена данными между Счетной палатой, Федеральным казначейством, Росфиннадзором и региональными контрольно-счетными органами. Это устраняет дублирование запросов и обеспечивает доступ к актуальной информации о бюджетных обязательствах, исполнении контрактов и движении средств в режиме реального времени.

Автоматизированный анализ больших массивов финансовых данных на единой платформе позволяет выявлять аномалии, риски нецелевого использования средств и признаки нарушений. Алгоритмы машинного обучения отслеживают подозрительные транзакции, а перекрестная верификация показателей минимизирует ошибки при оценке эффективности бюджетных расходов.

Ключевые эффекты интеграции

- Сокращение сроков проверок за счет мгновенного доступа к документам через межведомственные электронные сервисы

- Повышение точности контроля благодаря сверке данных из первичных источников (ЕИС, ГИИС "Электронный бюджет", ГИС ГМП)

- Проактивное управление рисками через дашборды с индикаторами финансовых отклонений

| Технологический инструмент | Вклад в эффективность |

|---|---|

| Цифровые профили объектов контроля | Агрегация всей истории финансовых операций учреждения |

| Единый реестр нарушений | Синхронизация результатов проверок всех ведомств |

| Автоматизированные контрольные точки | Блокировка подозрительных платежей на ранних стадиях |

Внедрение сквозных цифровых регламентов формирует единое методологическое пространство для контролеров. Стандартизация форматов отчетности и алгоритмов аудита повышает сопоставимость результатов, а электронный документооборот сокращает административную нагрузку на участников процесса.

Профилактика кассовых разрывов оперативными отчетами

Оперативные финансовые отчеты служат ключевым инструментом для предупреждения кассовых разрывов, предоставляя актуальную информацию о движении денежных средств. Их систематическое формирование позволяет контролировать остатки на едином казначейском счете, сопоставлять фактическое поступление доходов с плановыми показателями и отслеживать исполнение расходных обязательств в режиме реального времени.

Детализация данных в отчетах охватывает все уровни бюджетной системы, включая прогноз поступлений на краткосрочный период (неделя/месяц), лимиты оплаты принятых обязательств и фактические платежи. Это создает основу для моделирования различных сценариев исполнения бюджета и своевременного выявления рисков дефицита ликвидности. Особое значение имеет анализ временных лагов между начислением доходов и их зачислением на счета, а также между принятием обязательств и совершением платежей.

Механизмы воздействия оперативной отчетности

Раннее предупреждение: Отчеты с индикаторами критических уровней остатков (например, порог в 15% от плановых месячных расходов) автоматически сигнализируют о риске разрыва.

Инструменты корректировки: На основе отчетов применяются:

- Приоритизация платежей по срочности и социальной значимости

- Временное блокирование неотложных расходов

- Заимствования внутри бюджетной системы

Повышение точности прогнозирования: Анализ отклонений в отчетах за предыдущие периоды улучшает качество кассовых планов.

| Тип оперативного отчета | Данные | Периодичность |

|---|---|---|

| Остатки на ЕКС | Фактический баланс, прогноз на 3-7 дней | Ежедневно |

| Кассовый план исполнения | Платежный календарь, лимиты обязательств | Еженедельно |

| Мониторинг поступлений | Сравнение плановых и фактических доходов | Декадный |

Обязательное условие эффективности – интеграция отчетных данных в систему казначейского контроля с автоматизированными правилами реагирования (например, остановка платежей при достижении порогового остатка). Это требует стандартизации форматов и сроков предоставления информации всеми участниками процесса.

Система рейтинговой оценки финансовой дисциплины ведомств

Внедрение системы рейтинговой оценки финансовой дисциплины ведомств представляет собой механизм объективного ранжирования государственных органов по уровню соблюдения ими бюджетного законодательства, эффективности использования выделенных средств и качества управления финансовыми ресурсами. Её основная цель – создать прозрачную и понятную шкалу, отражающую реальное состояние финансовой дисциплины в каждом ведомстве, выявить лидеров и аутсайдеров, а также стимулировать ответственное исполнение бюджетных полномочий.

Данная система служит важнейшим инструментом оперативного и стратегического бюджетного контроля, переводя его из плоскости разрозненных проверок в плоскость постоянного мониторинга и сравнительного анализа. Она позволяет концентрировать контрольные ресурсы на ведомствах с высокими рисками нарушений, оперативно реагировать на выявленные слабые места в финансовом управлении и формировать базу для принятия обоснованных управленческих решений по распределению бюджетных ассигнований и совершенствованию финансовых процедур.

Ключевые аспекты функционирования системы рейтинговой оценки

- Единая методология: Разработка и утверждение четких, унифицированных критериев и показателей оценки, понятных всем участникам процесса и обеспечивающих сопоставимость результатов.

- Комплексность оценки: Учет широкого спектра факторов финансовой дисциплины:

- Своевременность и полнота представления бюджетной отчетности.

- Соблюдение сроков и правил осуществления закупок.

- Качество финансового планирования и прогнозирования.

- Результаты внутреннего финансового контроля и аудита.

- Эффективность использования бюджетных средств (достижение запланированных результатов).

- Отсутствие (или минимизация) нарушений, выявленных внешним финансовым контролем.

- Объективность и прозрачность: Обеспечение независимости оценки, использование достоверных и верифицируемых данных (преимущественно из государственных информационных систем), публикация методик и результатов рейтинга.

- Цикличность и оперативность: Регулярное проведение оценки (ежеквартально, ежегодно) с оперативным обновлением данных и публикацией актуальных рейтингов.

- Применение результатов: Четкое определение последствий рейтинга для ведомств:

- Поощрение лидеров (например, упрощение процедур, бонусы при распределении средств).

- Меры воздействия на аутсайдеров (усиление контроля, обязательные корректирующие планы, ограничения).

- Использование рейтинга при планировании бюджета на следующий период.

Типовые критерии оценки финансовой дисциплины ведомств и их вес в рейтинге могут включать:

| Критерий оценки | Пример показателя | Условный вес (%) |

|---|---|---|

| Соблюдение сроков и качества отчетности | % отчетов, сданных вовремя и без ошибок | 20 |

| Освоение бюджетных ассигнований | % кассового исполнения к уточненному плану | 15 |

| Эффективность закупок | Доля конкурентных закупок, экономия от начальной цены | 20 |

| Результаты контрольных мероприятий | Сумма выявленных нарушений / Объем проверенных средств | 25 |

| Качество финансового менеджмента | Наличие и реализация планов внутреннего контроля, аудита | 20 |

Таким образом, эффективно функционирующая система рейтинговой оценки финансовой дисциплины ведомств напрямую способствует укреплению бюджетного контроля, повышает ответственность распорядителей бюджетных средств и является действенным инструментом обеспечения сбалансированности и устойчивости государственных финансов в долгосрочной перспективе. Она создает мощные стимулы для добросовестного финансового управления на всех уровнях исполнительной власти.

Интеграция внутреннего и внешнего финансового аудита

Интеграция внутреннего и внешнего финансового аудита представляет собой системное взаимодействие контрольных механизмов для обеспечения непрерывности и глубины проверок использования бюджетных средств. Она устраняет дублирование функций, создает единую методологическую базу и формирует замкнутый цикл выявления нарушений – от оперативного реагирования внутренних структур до стратегических рекомендаций внешних контролеров. Такой подход минимизирует "слепые зоны" в финансовых потоках и усиливает превентивный характер контроля.

Ключевым элементом интеграции является синхронизация рабочих планов аудиторских подразделений и обмен данными через защищенные информационные платформы. Внутренний аудит фокусируется на текущих рисках в бюджетном процессе на уровне учреждений, предоставляя внешним контролерам (Счетная палата, ревизионные комиссии) верифицированные данные для углубленного анализа системных проблем. Это позволяет оперативно корректировать финансовую политику и законодательные нормы на основе комплексной диагностики.

Механизмы реализации интеграции

- Унификация стандартов: применение единых критериев оценки финансовых операций (например, на основе международных стандартов ИНТОСАИ)

- Совместные рабочие группы: создание межведомственных команд для проверки комплексных бюджетных программ

- Технологическая совместимость: интеграция ИТ-систем для автоматического обмена данными и риск-ориентированного планирования проверок

| Эффект интеграции | Влияние на устойчивость финансов |

|---|---|

| Сокращение сроков устранения нарушений | Снижение объемов нецелевого использования средств |

| Прогнозирование бюджетных рисков | Повышение точности финансового планирования |

| Синергия экспертных компетенций | Укрепление доверия к бюджетной системе со стороны инвесторов и международных институтов |

Критически важным аспектом остается законодательное закрепление процедур взаимодействия, включая взаимное признание результатов аудита и защиту конфиденциальной информации. Отлаженная интеграция сокращает затраты на контрольную деятельность на 15-25%, одновременно повышая результативность за счет перекрестной верификации данных. Это создает основу для устойчивого исполнения бюджетов даже в условиях экономической нестабильности.

Анализ долговой нагрузки при планировании бюджетных ассигнований

Комплексная оценка долговой нагрузки является обязательным элементом при формировании проектов бюджетных ассигнований. Она позволяет определить предельно допустимые объемы новых заимствований и обслуживания существующих обязательств без угрозы финансовой стабильности. Без такого анализа возрастает риск превышения критических показателей, ведущего к неконтролируемому росту расходов на выплату процентов и погашение основной суммы долга.

Систематический мониторинг ключевых индикаторов (соотношение долга к ВВП, доля обслуживания долга в общих расходах бюджета, стоимость заимствований) обеспечивает прозрачность и обоснованность решений о привлечении заемных средств. Это позволяет своевременно выявлять негативные тенденции, такие как снижение доходной базы или удорожание кредитных ресурсов, и оперативно корректировать бюджетную политику для сохранения макроэкономической сбалансированности.

Ключевые аспекты анализа и управления долговой нагрузкой

Эффективное планирование требует учета следующих факторов:

- Сценарное прогнозирование (базовый, оптимистичный, стрессовый) влияния новых заимствований на долговую динамику с учетом ожидаемых доходов и обязательных расходов.

- Структура долга: оценка валютных рисков, доли краткосрочных обязательств, концентрации кредиторов и чувствительности к изменению процентных ставок.

- Управление ликвидностью: обеспечение достаточности средств для своевременного обслуживания долга без резкого сокращения социальных или инвестиционных статей.

Контрольные параметры для оценки устойчивости:

| Показатель | Назначение | Критический уровень* |

| Долг/ВВП | Оценка общей нагрузки на экономику | 25-30% |

| Обслуживание долга/доходы бюджета | Способность бюджета исполнять обязательства | 15-20% |

| Краткосрочный долг/резервы | Риск рефинансирования | >100% |

*Уровни носят ориентировочный характер и зависят от специфики экономики.

Интеграция долгового анализа в бюджетный процесс минимизирует риски:

- Фискальной нестабильности при неожиданном росте стоимости заимствований.

- Вытеснения социальных и инфраструктурных расходов платежами по долгу.

- Потери доверия инвесторов и кредитных рейтинговых агентств.

Соблюдение принципа "долговая подушка безопасности" создает запас прочности государственных финансов в условиях внешних шоков.

Контроль ликвидности остатков на бюджетных счетах

Контроль ликвидности остатков на единых казначейских счетах (ЕКС) и счетах бюджетов является критически важным элементом управления государственными финансами. Он обеспечивает постоянную доступность денежных средств для своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Эффективное управление ликвидностью минимизирует риски кассовых разрывов, когда текущих поступлений недостаточно для покрытия текущих расходов, а также предотвращает образование избыточных, "замороженных" остатков, не работающих на достижение общественно значимых целей. Оптимизация остатков напрямую влияет на эффективность использования бюджетных средств.

Ключевые аспекты контроля ликвидности

Система контроля ликвидности бюджетных средств включает в себя следующие основные направления:

- Мониторинг в режиме реального времени: Постоянное отслеживание состояния остатков денежных средств на всех бюджетных счетах в Казначействе России.

- Прогнозирование денежных потоков: Точное планирование ожидаемых поступлений доходов и предстоящих выплат на краткосрочную (оперативную) и среднесрочную перспективу.

- Оперативное перераспределение средств: Механизмы оперативного маневрирования ликвидностью между счетами различных бюджетов для покрытия временных кассовых разрывов.

- Оптимизация размещения временно свободных средств: Размещение излишков на депозитах в кредитных организациях или в ценные бумаги для получения дополнительного дохода в рамках установленных нормативов и процедур.

- Анализ причин отклонений: Исследование факторов, приводящих к значительным несоответствиям между прогнозируемыми и фактическими остатками.

Основные методы и инструменты контроля ликвидности:

| Метод/Инструмент | Назначение и результат |

|---|---|

| Кассовый план | Детализированный план поступлений и выплат на короткий период (день, неделя). Основа для оперативного управления. |

| Единый лицевой счет Казначейства | Концентрация средств и потоков всех бюджетов, обеспечивающая прозрачность и централизованное управление ликвидностью. |

| Автоматизированные системы (АИС Казначейства) | Обеспечивают онлайн-мониторинг остатков, автоматическое формирование отчетов и прогнозов, сигнализацию о рисках. |

| Нормативы остатков | Установление предельных минимально необходимых и максимально допустимых уровней остатков на счетах для разных бюджетов. |

Результатом эффективного контроля ликвидности становится снижение стоимости обслуживания бюджетного дефицита (меньше потребности в краткосрочных заимствованиях), повышение доходности размещения временно свободных средств и, как следствие, укрепление устойчивости и сбалансированности государственных финансов в целом.

Механизмы возврата неэффективно использованных средств

Основой для инициирования возврата средств является установление факта их неэффективного или нецелевого использования в ходе мероприятий финансового контроля. Это выявляется через проверки (документальные, выездные), ревизии, анализ отчетности и данных информационных систем. Ключевым документом, фиксирующим нарушения и предписывающим возврат, служит предписание органа финансового контроля (Федеральное казначейство, Росфиннадзор, Счетная палата, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципалитетов).

Предписание содержит конкретное требование о возврате неэффективно использованных бюджетных средств в соответствующий бюджет в установленный срок. Оно обязательно для исполнения главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств. Неисполнение предписания влечет применение мер принуждения и ответственности.

Процедуры и инструменты возврата

Механизм возврата реализуется в двух основных формах:

- Добровольный возврат: Получатель средств на основании предписания самостоятельно перечисляет сумму, признанную неэффективно использованной, обратно в бюджет. Срок добровольного исполнения обычно составляет 10 рабочих дней с момента получения предписания.

- Принудительное взыскание: Применяется, если добровольный возврат не произведен в установленный срок. Осуществляется Федеральным казначейством в бесспорном порядке:

- Путем списания средств со счетов получателя бюджетных средств в банках.

- Через удержание сумм из межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету публично-правового образования, к которому относится нарушитель.

- Путем обращения взыскания на средства, поступающие получателю по иным договорам или обязательствам в рамках казначейского сопровождения.

Информационные системы как катализатор: ГИИС "Электронный бюджет" играет ключевую роль в отслеживании целевого и эффективного использования средств на всех стадиях. Она позволяет:

- Мониторить исполнение бюджетных обязательств и достижение результатов.

- Выявлять отклонения и риски неэффективного использования в режиме, близком к реальному времени.

- Автоматизировать формирование данных для контрольных мероприятий.

- Контролировать исполнение предписаний о возврате средств.

Ревизии и проверки: Глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств (ревизии, комплексные проверки) позволяет не только выявить факты неэффективного использования, но и установить конкретных виновных лиц и причины нарушений, что является основой для требований о возмещении ущерба.

Ответственность должностных лиц: Наряду с возвратом средств бюджету, применяются меры к виновным лицам:

| Вид ответственности | Меры | Цель |

|---|---|---|

| Дисциплинарная | Замечание, выговор, увольнение | Внутреннее воздействие в учреждении |

| Административная | Штрафы (по КоАП РФ, ст. 15.14 - нецелевое использование, ст. 15.15. - нарушение сметы) | Финансовая санкция к должностному лицу |

| Материальная | Возмещение ущерба учреждению по ТК РФ | Компенсация убытков организации |

| Уголовная | При значительном ущербе (ст. 285.1, 285.2, 286 УК РФ) | Наказание за серьезные злоупотребления |

Применение регрессных требований к виновным должностным лицам со стороны учреждения, возместившего ущерб бюджету, также способствует компенсации потерь и повышению личной ответственности.

Автоматизированный контроль соответствия статьям КОСГУ

Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ) обеспечивает единую методологию отражения финансовых операций в бюджетном учете. Автоматизированный контроль соответствия расходных операций статьям КОСГУ минимизирует риски некорректного отражения данных, предотвращает нарушения бюджетного законодательства и гарантирует достоверность финансовой отчетности государственных учреждений.

Внедрение программных решений для автоматической верификации статей КОСГУ позволяет осуществлять непрерывный мониторинг транзакций в режиме реального времени. Системы анализируют назначение платежей, содержание хозяйственных операций и нормативные требования, мгновенно выявляя отклонения от установленной классификации без необходимости ручных проверок.

Преимущества автоматизации контроля КОСГУ

- Повышение точности: алгоритмы исключают субъективные ошибки при отнесении операций к статьям классификации

- Оперативность реагирования: автоматическое блокирование несоответствующих платежей на этапе формирования документов

- Снижение трудозатрат: высвобождение ресурсов сотрудников финансовых служб для аналитических задач

- Нормативная актуальность: централизованное обновление правил соответствия при изменениях в законодательстве

| Параметр | Ручной контроль | Автоматизированный контроль |

|---|---|---|

| Время проверки одной операции | 15-30 минут | 2-5 секунд |

| Охват транзакций | Выборочный (5-20%) | 100% |

| Точность классификации | 85-90% | 99,8% |

| Сроки выявления нарушений | До 30 дней | В момент совершения операции |

Сценарное прогнозирование последствий корректировок бюджета

Сценарное прогнозирование представляет собой методологию моделирования финансовых результатов при различных вариантах изменения бюджетных параметров. Оно позволяет оценить отклик ключевых макроэкономических показателей на сокращение расходов, увеличение доходов или перераспределение ассигнований между статьями.

Основная цель – выявление рисков и возможностей до реализации корректировок, что минимизирует негативные эффекты для экономики и социальной сферы. Прогнозы строятся на основе статистических моделей, учитывающих взаимосвязь бюджетных решений с ВВП, инфляцией, занятостью и инвестиционной активностью.

Ключевые аспекты методологии

Базовая структура сценариев включает:

- Консервативный вариант (минимальные изменения)

- Умеренный (сбалансированные корректировки)

- Радикальный (масштабные реформы)

Факторы, обязательные для анализа:

- Динамика налоговых поступлений при изменении ставок

- Влияние секвестра расходов на госуслуги и инфраструктуру

- Эффект мультипликатора для социальных выплат и госзакупок

- Долговая нагрузка при альтернативных схемах финансирования дефицита

| Тип корректировки | Позитивные последствия | Потенциальные риски |

|---|---|---|

| Сокращение субсидий | Снижение бюджетного дефицита | Рост цен для конечных потребителей |

| Повышение акцизов | Рост доходов бюджета | Снижение покупательской способности |

| Инвестиции в инфраструктуру | Стимулирование экономического роста | Увеличение госдолга |

Валидация результатов требует сопоставления прогнозных данных с фактическими показателями прошлых периодов. Отклонения свыше 5% сигнализируют о необходимости пересмотра экономических моделей.

Интеграция сценарного прогнозирования в бюджетный процесс обеспечивает адаптивность финансовой политики и снижает вероятность фискальных кризисов за счет превентивного управления рисками.

Пресечение дублирующего финансирования проектов

Дублирующее финансирование возникает при выделении бюджетных средств несколькими органами власти или программами на идентичные или схожие проекты без должной координации. Это происходит из-за разрозненности информационных систем, слабого межведомственного взаимодействия и отсутствия централизованного учета инициатив. Такая практика приводит к нерациональному распылению ресурсов, когда одни проекты получают избыточное обеспечение, а другие остаются недофинансированными.

Последствия дублирования включают прямую потерю бюджетных средств, снижение эффективности государственных инвестиций и искажение приоритетов финансовой политики. Неконтролируемое наложение потоков финансирования подрывает доверие к системе госуправления, создает риски коррупции при распределении ресурсов и препятствует достижению целевых показателей национальных проектов.

Ключевые механизмы противодействия

Для минимизации рисков применяется комплекс административных и технологических мер:

- Внедрение сквозных идентификаторов проектов в единой цифровой платформе (например, ГИИС "Электронный бюджет")

- Обязательная проверка новых заявок через федеральный реестр расходных обязательств

- Перекрестный анализ данных отраслевых мониторинговых систем (строительство, соцсфера, инфраструктура)

Координация между участниками процесса обеспечивается:

- Формированием межведомственных рабочих групп при Минфине

- Автоматизированным обменом данными между ГРБС (главными распорядителями бюджетных средств)

- Публикацией планов закупок в ЕИС с алгоритмами выявления дублей

| Инструмент контроля | Эффект |

|---|---|

| Централизованная экспертиза инвестиционных проектов | Блокировка повторных заявок на стадии планирования |

| Сопоставление реестров госконтрактов | Выявление совпадений по подрядчикам, объектам, объемам работ |

| Анализ геоданных объектов строительства | Предотвращение финансирования аналогичных объектов в одном районе |

Системная реализация этих мер сокращает нецелевые расходы на 15-25% в управляемых отраслях. Обязательным условием остается законодательное закрепление санкций за сокрытие информации о ранее полученном финансировании, включая возврат средств в бюджет и ограничение участия в новых проектах.

Практики финансового расследования при нарушениях

Выявление и расследование финансовых нарушений в бюджетной сфере требуют применения специализированных методик и инструментов. Ключевой задачей является оперативное обнаружение подозрительных операций, нецелевого использования средств, фактов мошенничества или коррупции, а также установление причинно-следственных связей между документами, транзакциями и действиями должностных лиц. Эффективность этих процессов напрямую влияет на возможность возмещения ущерба и пресечения дальнейших злоупотреблений.

Современные практики финансового расследования опираются на комплексный анализ данных из разнородных источников: бюджетных росписей, казначейских отчетов, контрактной документации, банковских выписок, реестров госзакупок и данных финансового мониторинга. Критически важным становится использование цифровых технологий для обработки больших массивов информации, выявления аномалий и скрытых схем, таких как искусственное завышение цен, фиктивные поставки, обналичивание средств или вывод активов через подконтрольные организации.

Ключевые этапы и методы расследования

Стандартный процесс финансового расследования включает последовательные шаги:

- Инициация и планирование: Определение предмета проверки, постановка задач, сбор первичной информации, оценка рисков.

- Сбор и консолидация доказательств:

- Запрос и анализ первичных документов (договоры, счета, акты, платежные поручения).

- Проверка соответствия операций законодательству и бюджетной росписи.

- Изучение цепочек движения денежных средств.

- Опрос свидетелей и должностных лиц.

- Анализ данных и выявление нарушений:

- Применение методов forensic-аудита: реконструкция учета, выявление подделок, анализ "связанных сторон".

- Использование аналитических процедур (сравнение плановых и фактических показателей, горизонтальный/вертикальный анализ, бенчмаркинг).

- Построение финансовых моделей для выявления необоснованных затрат.

- Документирование и отчетность: Формирование доказательной базы, составление акта с выводами, расчет суммы ущерба, рекомендации по взысканию.

- Взаимодействие с правоохранительными органами: Передача материалов в следственные органы при выявлении признаков преступления.

Для повышения результативности активно используются:

- Межведомственное взаимодействие: Обмен данными между финансовыми контрольными органами (Счетная палата, Росфинмониторинг, ФНС, Казначейство), правоохранительными структурами и банками.

- Цифровые платформы: Системы риск-ориентированного контроля, BI-аналитика, инструменты Data Mining для поиска сложных схем.

- Международный опыт: Адаптация лучших практик расследования финансовых преступлений (например, методики FATF).

| Тип нарушения | Характерные инструменты расследования | Ключевая цель анализа |

|---|---|---|

| Нецелевое использование средств | Сверка назначений платежей с бюджетной классификацией; анализ предмета контрактов | Установление факта расходования не на заявленные цели |

| Завышение цен по госзакупкам | Сравнительный анализ цен на рынке; изучение истории закупок аналогичных ТРУ | Выявление необоснованной стоимости и расчет суммы ущерба |

| Фиктивные поставки/работы | Проверка первичных документов на подлинность; выездная проверка мест выполнения; опрос получателей | Подтверждение/опровержение факта исполнения обязательств |

| Коррупционные схемы ("откаты") | Анализ движения средств по счетам участников; выявление аффилированности; построение связей между контрагентами | Документирование незаконного вознаграждения и его получателей |

Непрерывное совершенствование этих практик, включая обучение специалистов, внедрение ИИ-решений для прогнозирования рисков и автоматизации рутинных проверок, а также укрепление законодательной базы для доступа к информации, является обязательным условием для обеспечения действенности бюджетного контроля и защиты государственных финансов от противоправных посягательств.

Бенчмаркинг региональных практик бюджетного контроля

Бенчмаркинг как инструмент сравнительного анализа практик бюджетного контроля между регионами позволяет выявлять наиболее эффективные методики, нормативные подходы и технологические решения. Систематическое сопоставление ключевых показателей результативности (KPI) контрольно-ревизионных органов субъектов РФ создает основу для объективной оценки качества исполнения бюджетов и выявления "узких мест". Это способствует формированию единых стандартов контроля, минимизирующих риски финансовых нарушений и повышающих прозрачность управления публичными средствами.

Внедрение регулярного бенчмаркинга стимулирует конкуренцию среди регионов за лидерство в качестве финансового управления, ускоряя распространение лучших практик. Например, сравнительный анализ может охватывать такие аспекты, как скорость выявления нарушений, процент возмещения нецелевых расходов, глубина проверок цифровых закупок или эффективность риск-ориентированного планирования контрольных мероприятий. Обмен данными между субъектами федерации создает среду для профессионального диалога и снижает дублирование функций.

Ключевые направления для сравнения

Приоритетные области бенчмаркинга включают:

- Методологическую зрелость: использование ИИ для прогнозирования нарушений, стандарты проверки госпрограмм

- Ресурсную эффективность: соотношение затрат на контрольный аппарат к объему предотвращенных потерь бюджета

- Превентивный потенциал: доля рекомендаций, внедренных в бюджетный процесс для устранения системных слабостей

| Показатель | Регион А (лидер) | Среднее по РФ |

|---|---|---|

| Сроки устранения нарушений (дни) | 23 | 67 |

| Экономия от превентивных рекомендаций (% от бюджета) | 1.8% | 0.4% |

| Автоматизация контрольных процедур | 94% | 58% |

Для масштабирования положительного опыта критически важна разработка федеральной платформы обмена данными с унифицированными метриками. Интеграция результатов бенчмаркинга в систему оценки эффективности губернаторов создаст дополнительные стимулы для совершенствования контрольно-ревизионной работы на местах.

Аудит эффективности расходов на инфраструктурные проекты

Аудит эффективности в инфраструктурной сфере концентрируется не только на формальном соблюдении процедур, но и на оценке реальной отдачи от вложенных средств. Он проверяет, достигли ли проекты запланированных социально-экономических результатов – улучшения транспортной доступности, роста инвестиционной привлекательности территорий или повышения качества коммунальных услуг – в рамках утвержденных бюджетов и сроков.

Ключевым объектом анализа становится соотношение фактических затрат к прогнозным показателям. Аудиторы выявляют причины перерасхода средств, такие как неэффективное проектирование, затягивание сроков строительства или неоптимальный выбор подрядчиков. Особое внимание уделяется долгосрочным эффектам: оценивается, насколько объекты соответствуют перспективным потребностям региона и обеспечивают устойчивость эксплуатации без чрезмерной нагрузки на будущие бюджеты.

Ключевые направления аудита

- Целевое использование средств: Соответствие фактических расходов утвержденным сметам и предотвращение необоснованного перераспределения ресурсов.

- Соблюдение сроков: Анализ причин сдвигов графиков строительства и их влияния на стоимость проекта и ожидаемую выгоду.

- Качество работ и объектов: Оценка соответствия построенной инфраструктуры техническим стандартам и заявленным характеристикам долговечности.

- Достижение результатов: Измерение фактического социально-экономического эффекта (например, снижение аварийности на дорогах после реконструкции) в сравнении с прогнозами.

Риски, выявляемые аудитом

- Завышение объемов работ при формировании проектно-сметной документации.

- Неэффективные закупочные процедуры, ведущие к завышению контрактных цен.

- Низкий контроль качества со стороны заказчика, влекущий переделки и удорожание.

- Отсутствие достоверных данных для обоснования инвестиционных решений.

| Область аудита | Методы оценки | Воздействие на устойчивость финансов |

|---|---|---|

| Управление проектом | Анализ документов планирования, отчетов о ходе работ, решений изменений | Снижение непредвиденных расходов и риска недофинансирования |

| Экономическая эффективность | Сравнительный анализ альтернативных решений, расчет NPV, срока окупаемости | Обеспечение максимальной отдачи на каждый бюджетный рубль |

| Эксплуатационная надежность | Экспертиза технической документации, мониторинг состояния объектов | Сокращение будущих затрат на ремонт и предотвращение аварий |

Цифровые инструменты для парламентского контроля исполнения бюджета

Внедрение цифровых платформ позволяет парламентариям в режиме реального времени отслеживать доходы и расходы бюджета, выявлять отклонения от утвержденных параметров и оперативно реагировать на финансовые риски. Автоматизированные системы агрегируют данные из казначейских и ведомственных источников, исключая ручной сбор информации и снижая вероятность ошибок.

Интерактивные дашборды визуализируют ключевые показатели исполнения бюджета (кассовое исполнение, государственные закупки, задолженности), обеспечивая наглядность для анализа. Интеграция с системами электронного документооборота ускоряет запрос дополнительных сведений у исполнительных органов и получение обоснований по выявленным нарушениям.

Ключевые технологические решения

- BI-системы с динамическими отчетами по статьям расходов/доходов

- Онлайн-мониторинг государственных контрактов и целевых программ

- Модули прогнозирования кассовых разрывов

- Централизованные базы данных по бюджетным обязательствам

| Инструмент | Эффект для контроля |

|---|---|

| Аналитические платформы (типа SAP BO) | Сравнение плановых и фактических показателей с детализацией до получателя средств |

| Системы сквозного трекинга расходов | Контроль целевого использования средств на каждом этапе |

| ИИ-алгоритмы для выявления аномалий | Автоматическое обнаружение подозрительных транзакций |

Обязательным условием эффективности является обеспечение информационной безопасности и законодательное закрепление стандартов данных для их совместимости между ведомствами. Цифровизация усиливает превентивную функцию контроля, смещая фокус с аудита постфактум на управление финансовыми рисками в процессе исполнения бюджета.

Список источников

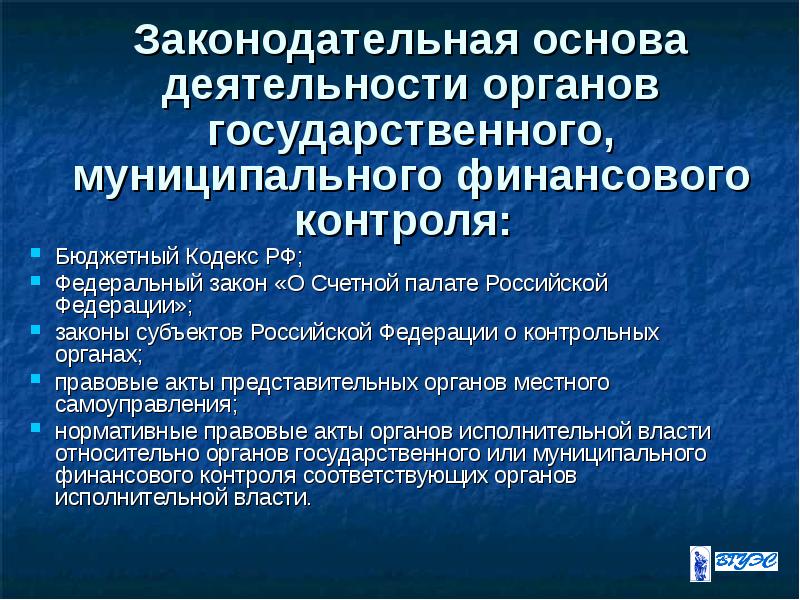

Законодательная база Российской Федерации в сфере бюджетного регулирования.

Аналитические материалы контрольных органов и научные публикации.

- Бюджетный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации"

- Ежегодные отчеты Счетной палаты РФ

- Методические рекомендации Министерства финансов РФ

- Международные стандарты ИНТОСАИ

- Научные монографии по государственному финансовому контролю

- Статистические сборники Росстата

- Аналитические обзоры Федерального казначейства

- Материалы конференций по финансовому аудиту

- Официальные доклады МВФ о бюджетной прозрачности