Ценовой перекос - почему в России дизель стоит больше бензина

Статья обновлена: 15.01.2026

Цены на автозаправках России демонстрируют устойчивую тенденцию: дизельное топливо стабильно стоит дороже бензина. Этот факт вызывает закономерные вопросы у потребителей, привыкших к иному соотношению цен в прошлом или наблюдающих иную картину на международных рынках.

Разница в стоимости обусловлена комплексом факторов – от технологических особенностей нефтепереработки до специфики налогообложения, логистики и рыночного спроса внутри страны. Понимание структуры ценообразования позволяет увидеть, почему "солярка" перестала быть бюджетной альтернативой.

Анализ ключевых составляющих конечной цены – затрат на производство, акцизов, затрат логистики, торговых наценок и государственного регулирования – дает четкий ответ на вопрос о причинах сложившегося ценового дисбаланса между двумя основными видами автомобильного топлива на российском рынке.

Ключевые компоненты себестоимости дизельного топлива

Основу себестоимости дизельного топлива формируют затраты на сырье, технологические процессы переработки, логистику и фискальные платежи. Нефть марки Urals служит главным сырьевым компонентом, и ее стоимость напрямую влияет на цену готового продукта. Технологическая цепочка производства дизеля сложнее и энергоемче бензиновой, что закладывается в структуру издержек.

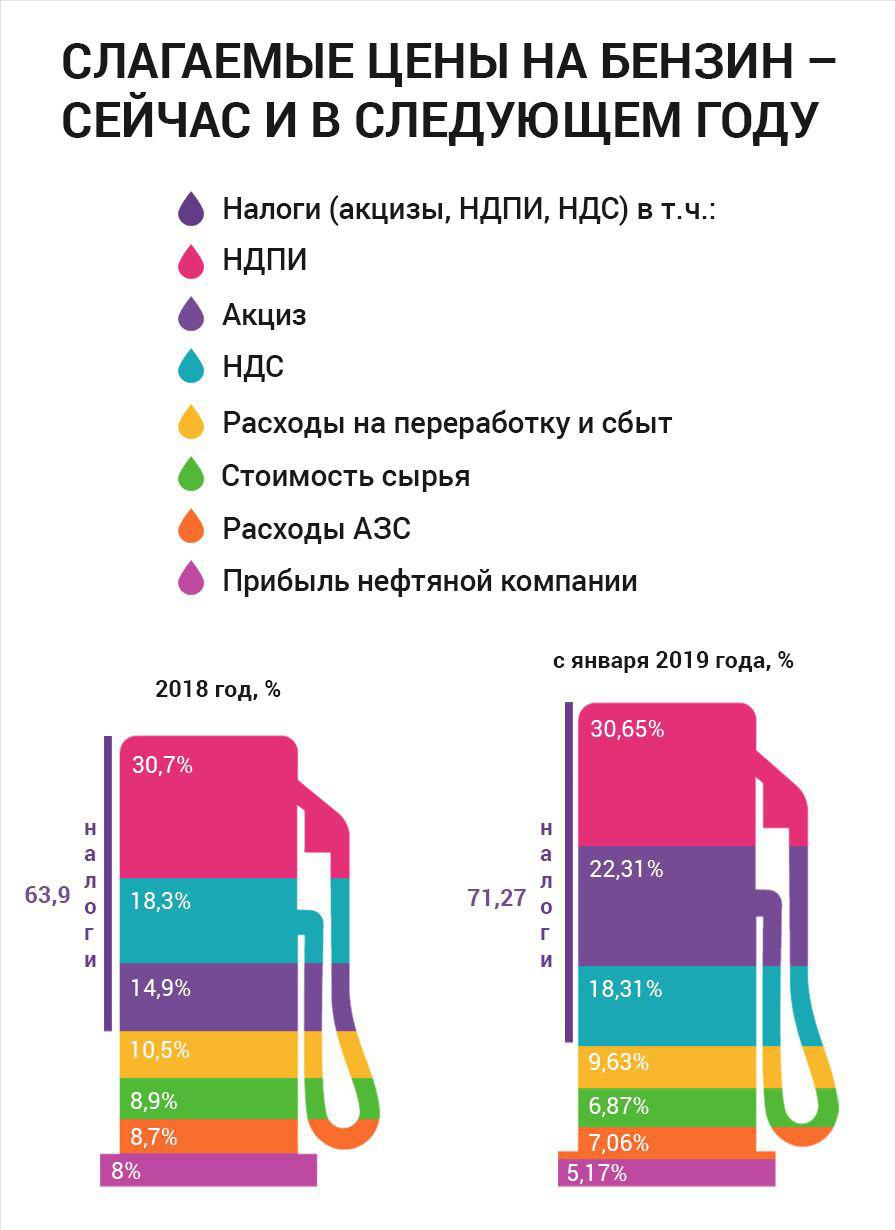

Значительную долю в конечной цене занимают налоги: НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), акцизы и НДС. Транспортировка нефти на НПЗ и готового топлива до АЗС через систему трубопроводов, железнодорожных цистерн или автотранспорта также увеличивает расходы. Сезонные факторы, такие как необходимость применения депрессорных присадок для зимних сортов, создают дополнительные затраты.

Структура затрат

- Сырьевые затраты (60-70%): Доминирующая статья, включающая стоимость нефти и газового конденсата.

- Переработка (15-20%): Энергоемкие процессы гидроочистки и крекинга для снижения сернистости и улучшения цетанового числа.

- Налоговая нагрузка (10-15%): НДПИ, акциз, НДС и экспортные пошлины при реализации за рубеж.

- Логистика (5-8%): Транспортировка сырья и готового топлива, хранение на нефтебазах.

- Сезонная модификация (до 7%): Присадки для зимних/арктических марок, повышающие себестоимость в холодный период.

| Фактор | Влияние на дизель | Сравнение с бензином |

|---|---|---|

| Глубина переработки | Требует сложной гидроочистки | Процессы проще и дешевле |

| Налоговая нагрузка | Акцизы ниже, но НДПИ одинаков | Выше акцизная составляющая |

| Экспортный спрос | Высокий спрос на внешних рынках | Меньшие объемы экспорта |

Технологические особенности производства обуславливают более высокие операционные расходы: для получения соответствия экологическому стандарту Евро-5 требуется многоступенчатое удаление сернистых соединений. Экспортная ориентированность рынка дизтоплива создает дополнительное ценовое давление, так как внутренние цены коррелируют с котировками на биржевых площадках.

Влияние глубины переработки нефти на выход дизеля

Глубина переработки нефти (ГПН) отражает процентное соотношение сырья, преобразованного в светлые нефтепродукты (бензин, дизель, авиакеросин), минуя тяжёлые фракции. В России этот показатель варьируется от 70% на современных НПЗ до 50% на устаревших предприятиях. Низкая ГПН означает преобладание простых технологий (например, атмосферной перегонки), дающих ограниченный выход дизеля.

Высокая ГПН (75-85%) требует внедрения углубляющих процессов: гидрокрекинга, замедленного коксования, каталитического крекинга. Эти установки расщепляют тяжёлые остатки (мазут, гудрон) в ценные светлые фракции. При гидрокрекинге выход дизеля достигает 40-50% против 15-20% при первичной перегонке. Однако такие технологии требуют инвестиций в $1-3 млрд на НПЗ и увеличивают операционные затраты.

Ключевые зависимости

- Прямая корреляция: Рост ГПН на 10% повышает выход дизеля на 7-12% за счёт конверсии мазута.

- Качество сырья: Лёгкая нефть (например, Siberian Light) даёт на 15% больше дизельных фракций при первичной перегонке, чем тяжёлая Urals.

- Технологический дисбаланс: Российские НПЗ с ГПН < 70% вынуждены экспортировать мазут, теряя потенциал для производства дизеля.

| Процесс переработки | Глубина переработки | Выход дизеля (% от сырья) |

|---|---|---|

| Атмосферная перегонка | 45-55% | 18-22% |

| Каталитический крекинг | 70-80% | 25-30% |

| Гидрокрекинг | 85-95% | 40-48% |

Экономика производства напрямую зависит от ГПН: себестоимость дизеля на установке гидрокрекинга на 20-30% выше, чем при атмосферной перегонке, из-за затрат на водород, катализаторы и энергоёмкости процессов. В России только 35% НПЗ используют углубляющие технологии, что ограничивает объёмы дизеля и поддерживает высокие цены.

Роль сезонного спроса на дизель (отопительный сезон)

Спрос на дизельное топливо в России резко возрастает в осенне-зимний период из-за его использования в системах отопления частного сектора, промышленных объектов и социальной инфраструктуры в регионах без доступа к магистральному газу. Этот сезонный фактор создает дополнительное давление на рынок, особенно в условиях суровых зим, когда потребности в теплоснабжении становятся критически важными.

Нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с необходимостью перераспределения ресурсов между производством печного топлива (зимнего дизеля) и транспортного топлива, что увеличивает логистические издержки. Одновременно оптовые покупатели формируют стратегические запасы, провоцируя локальный дефицит и рост цен на фоне ограниченной эластичности предложения.

Ключевые аспекты влияния отопительного сезона

- Региональный дисбаланс: Цены сильнее растут в северных районах (до +15-20%), где дизель – основной источник тепла

- Спецификация топлива: Требования к низкотемпературным свойствам (зимние/арктические сорта) повышают себестоимость переработки

- Логистические ограничения: Узкие места в транспортировке топлива в пиковые периоды увеличивают наценки

- Экспортное давление: Производители предпочитают экспорт из-за стабильного спроса, сокращая предложение на внутреннем рынке

| Период | Динамика спроса | Влияние на цену |

| Сентябрь-октябрь | Формирование резервов (+25-30%) | Начало роста оптовых цен |

| Ноябрь-февраль | Пиковое потребление (+40-50%) | Максимальные розничные наценки |

| Март-апрель | Снижение спроса (-20%) | Стабилизация ценового давления |

Экспортные пошлины и их приоритет для дизеля

Дизельное топливо традиционно обладает более высокой экспортной привлекательностью для российских производителей, чем бензин, из-за устойчивого спроса на мировом рынке. Европейские страны, являющиеся ключевыми импортерами, используют дизель для коммерческого транспорта, отопления и промышленности, формируя стабильный внешний канал сбыта. Эта конъюнктура стимулирует нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивать экспортные поставки в ущерб насыщению внутреннего рынка.

Для ограничения оттока топлива за рубеж и стабилизации внутренних цен государство применяет экспортные пошлины. Однако их ставки и механизмы корректировки часто делают экспорт дизеля экономически более выгодным, чем бензина. Это связано с более высокой маржинальностью дизеля на внешних рынках и лоббированием нефтяными компаниями щадящих условий для ключевого экспортного продукта. В результате приоритет отгрузок на экспорт сохраняется даже при наличии пошлин.

Механизм влияния экспортных пошлин на внутреннюю цену

- Дифференциация ставок: Пошлины на дизель часто устанавливаются ниже, чем на бензин, либо их расчетная формула (привязанная к мировым ценам) делает экспорт дизеля менее затратным для производителей.

- Квотирование экспорта: В периоды дефицита власти могут временно запрещать экспорт бензина, тогда как поставки дизеля ограничиваются реже из-за его стратегической важности для экспортной выручки.

- Логистическая ориентация: Инфраструктура НПЗ и терминалов оптимизирована под экспорт дизеля. Даже при равных пошлинах переориентация мощностей на внутренний рынок требует времени и инвестиций.

Данные меры формируют парадокс: несмотря на фискальную нагрузку, экспорт дизеля остается высокорентабельным. НПЗ направляют значительные объемы топлива на внешние рынки, сокращая предложение внутри России. Этот дисбаланс между внутренним спросом и предложением становится фундаментальным фактором роста цен на АЗС.

Логистические затраты: транспортировка дизтоплива

Транспортировка дизельного топлива требует специальных условий из-за его физико-химических свойств: повышенной вязкости, склонности к парафинизации при низких температурах и строгих требований к чистоте. Это влечет использование специализированного подвижного состава (теплоизолированные цистерны с подогревом для зимних сортов), регулярную очистку резервуаров и трубопроводов для предотвращения смешения продуктов, а также применение депрессорных присадок в холодный период.

Географический масштаб России радикально увеличивает издержки: основные НПЗ расположены в европейской части и Поволжье, тогда как ключевые потребители (сельхозтехника, грузовой транспорт, генерация в удаленных районах) рассредоточены по всей территории. Доставка в труднодоступные регионы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока часто требует мультимодальных перевозок с несколькими перевалками, что наращивает расходы.

Факторы удорожания логистики

- Доминирование железнодорожного транспорта: На него приходится свыше 70% перевозок. Аренда цистерн, оплата железнодорожного тарифа и порожнего пробега составляют значительную часть себестоимости. Летние ограничения движения из-за ремонтов путей создают сезонные пики цен.

- Ограниченность трубопроводного транспорта: Дизтопливо транспортируется по продуктопроводам вместе с бензином, керосином и мазутом. Необходимость "прокладки" партий между разными продуктами и очистки трассы снижает пропускную способность для дизеля по сравнению с бензином.

- Высокая доля малых АЗС: Конечная доставка на удаленные АЗС малыми партиями автоцистернами (особенно в сельской местности) существенно дороже в расчете на литр, чем оптовые поставки на крупные заправки в городах.

| Фактор | Влияние на стоимость | Сравнение с бензином |

|---|---|---|

| Сезонная подготовка | Требует перехода на зимние сорта, добавления присадок, подогрева цистерн | Затратнее, чем для бензина |

| Дальность перевозок | Удорожание на 10-30% для восточных регионов | Сильнее влияет на дизель из-за специфики спроса |

| Перевалка в портах | Дополнительные операции налив/слив, хранение | Схожие издержки, но объемы дизеля выше |

Ключевым отличием от бензина является неравномерность потребления дизтоплива по сезонам (пик в период посевной/уборки и отопительный сезон) и регионам. Логистика не всегда успевает оперативно перераспределять потоки, что провоцирует локальный дефицит и рост цен. Кроме того, экспортная ориентация российских НПЗ часто делает поставки на внутренний рынок менее приоритетными, особенно при высоких мировых ценах, усложняя планирование перевозок для отечественных потребителей.

Особенности хранения и испаряемости дизеля

Дизельное топливо обладает повышенной гигроскопичностью, активно впитывая влагу из воздуха при контакте, что приводит к образованию водяных пробок в топливной системе, коррозии металлических ёмкостей и развитию микроорганизмов. Для предотвращения деградации требуется герметичное хранение в резервуарах с гидрофобными фильтрами и регулярный контроль уровня воды в отстойниках.

Низкая испаряемость дизтоплива (в отличие от бензина) снижает риски возгорания, но повышает требования к очистке от примесей: парафины при минусовых температурах кристаллизуются, образуя гелеобразную массу, забивающую фильтры. Летние сорта застывают уже при -5°C, тогда как зимние и арктические модификации содержат депрессорные присадки, сохраняющие текучесть до -35°C и ниже.

Факторы влияния на логистику и цену

- Сезонное разделение сортов: необходимость производства и хранения трех типов топлива (летнее/зимнее/арктическое) увеличивает складские расходы

- Требования к инфраструктуре: подогрев резервуаров и трубопроводов для зимних сортов, поддержание стабильной влажности

- Потери при длительном хранении: окисление углеводородов ведет к образованию смол, снижающих цетановое число

| Параметр | Бензин | Дизель |

|---|---|---|

| Температура вспышки | -40°C до -30°C | +52°C до +96°C |

| Предел испаряемости | 30-60% (при +70°C) | Менее 5% (при +250°C) |

| Срок хранения без стабилизаторов | 6 месяцев | 12 месяцев |

Увеличенные затраты на поддержание температурного режима и химическую стабилизацию дизеля напрямую влияют на финальную цену, особенно в северных регионах, где до 40% себестоимости формируется за счет добавления депрессорно-диспергирующих присадок и организации термостатированных хранилищ.

Акцизы и налоговая нагрузка: сравнительный анализ

Акцизное налогообложение играет ключевую роль в формировании розничных цен на топливо в России. Для бензина установлена более высокая фиксированная ставка акциза: в 2024 году она составляет 14 630 рублей за тонну против 10 745 рублей за тонну для дизельного топлива. Эта разница объясняется исторически сложившейся государственной политикой поддержки коммерческого транспорта и сельского хозяйства, где дизель является основным видом горючего.

Кроме акцизов, оба вида топлива облагаются НДС (20%) и налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который рассчитывается по сложной формуле с привязкой к мировым ценам на нефть. Однако именно дифференциация акцизных ставок создает структурный перекос: несмотря на более высокую себестоимость производства дизеля из-за сложной переработки, его налоговая нагрузка в абсолютном выражении оказывается ниже. Дополнительно на дизель распространяются компенсационные механизмы («демпфер»), частично возвращающие производителям экспортную разницу цен.

| Налоговый компонент | Бензин | Дизель |

|---|---|---|

| Акциз (руб/тонна, 2024) | 14 630 | 10 745 |

| НДС | 20% от отпускной цены | |

| НДПИ | Расчетный, зависит от цены нефти Urals | |

| Демпферная компенсация | Ограниченно | Приоритетно |

Маржинальность производства дизеля для НПЗ

Маржинальность производства дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов определяется разницей между отпускной ценой и себестоимостью, включая сырьё, переработку, логистику и налоги. Ключевым фактором здесь выступает технологическая цепочка: выход дизельных фракций при первичной перегонке нефти и сложность последующих процессов гидроочистки для соответствия экологическим стандартам. НПЗ стремятся оптимизировать глубину переработки, так как более тяжёлые фракции нефти, используемые для дизеля, требуют дорогостоящих установок гидрокрекинга или каталитического крекинга.

Сравнительно с бензином, производство дизтоплива традиционно имеет преимущество в маржинальности из-за большего выхода с барреля нефти (до 30-40% против 15-25% для бензина) и менее строгих требований к октановому числу. Однако эта разница нивелируется сезонностью спроса, колебаниями цен на сернистую нефть и необходимостью модернизации оборудования под стандарты Евро-5 и выше, где затраты на десульфурацию и гидрогенизацию существенно влияют на рентабельность.

Ключевые факторы маржинальности

На итоговую прибыльность дизеля критически воздействуют:

- Цена нефтяного сырья: Использование тяжёлых сортов (Urals) удешевляет входные затраты, но требует сложной переработки.

- Налоговая нагрузка: Акцизы, НДПИ и демпферный механизм. Дизель облагается меньшим акцизом, чем бензин (∼11 000 руб./т против ∼13 000 руб./т), что частично компенсирует затраты на модернизацию.

- Сезонность: Летний спрос на бензин повышает его маржу, тогда как зимой дизель выигрывает за счёт отопительного сезона и агросектора.

| Параметр | Влияние на маржу дизеля | Сравнение с бензином |

|---|---|---|

| Выход с барреля | Выше (+10-15%) | Преимущество |

| Затраты на гидроочистку | Выше на 20-25% | Негативный фактор |

| Экспортная выручка | До 50% продукции идёт на экспорт | Стабилизирует маржу |

Дополнительную сложность создаёт дифференциация цен по регионам: в удалённых районах с высокой логистической нагрузкой (Дальний Восток, Арктика) маржа сокращается из-за транспортных издержек. При этом экспортные поставки через Транснефть остаются высокомаржинальным каналом, формируя ценовой ориентир для внутреннего рынка. Тенденция последних лет – снижение рентабельности из-за роста стоимости сероочистки и необходимости инвестиций в установки глубокой переработки, что особенно чувствительно для устаревших НПЗ.

Требования к экологичности (Евро-5) и их стоимость

Переход на стандарт Евро-5 в России потребовал масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Производство дизельного топлива, соответствующего этим нормам, подразумевает глубокую гидроочистку для снижения содержания серы до 10 мг/кг и удаления других вредных примесей. Это сложный технологический процесс, требующий установки дорогостоящего оборудования (гидроочистки, гидрокрекинга) и применения специальных катализаторов.

Капитальные затраты на модернизацию НПЗ под Евро-5 были колоссальными и составили сотни миллиардов рублей по всей отрасли. Эти инвестиции закладываются в себестоимость топлива через амортизационные отчисления. Эксплуатация современных установок также обходится дороже из-за высоких энергозатрат, необходимости использования водорода и более сложных каталитических систем, требующих регулярной замены.

Ключевые факторы удорожания

- Сложность очистки: Достижение сверхнизкого содержания серы в дизеле технически сложнее и энергоемче, чем в бензине.

- Специфика сырья: Переработка тяжелых фракций нефти в качественный дизель требует более глубокой переработки по сравнению с бензином.

- Добавки: Для обеспечения стабильности и необходимых эксплуатационных свойств очищенного дизеля требуются дорогостоящие присадки (депрессорные, моющие).

Соблюдение стандарта Евро-5 привело к устойчивому разрыву в себестоимости производства между дизельным топливом и бензином, что является фундаментальной причиной его более высокой розничной цены.

Рынок сельхозтехники как драйвер потребления

Сельскохозяйственный сектор России является крупнейшим потребителем дизельного топлива, что напрямую влияет на его рыночную цену. Парк техники – тракторы, комбайны, грузовики и спецмашины – практически полностью работает на дизеле, создавая устойчивый спрос. В период посевной и уборочной кампаний потребление резко возрастает, формируя сезонные пики нагрузки на топливный рынок. Это требует от нефтеперерабатывающих заводов и логистических сетей адаптации к цикличному спросу, что увеличивает операционные издержки.

Государственные программы поддержки АПК, включая субсидирование топлива для сельхозпроизводителей, частично компенсируют их затраты, но не снижают общий объем потребления. Напротив, они стимулируют использование техники и расширение посевных площадей, поддерживая базовый спрос на дизель вне сезона. Для сравнения: доля сельского хозяйства в общем потреблении дизтоплива в России достигает 20-25%, тогда как легковой транспорт (преимущественно бензиновый) формирует иную структуру спроса.

Ключевые аспекты влияния АПК на рынок дизеля

- Сезонный дисбаланс: всплеск спроса в агросезоны (апрель-май, июль-сентябрь) создает дефицитное давление на цены.

- Логистические издержки: доставка топлива в удаленные сельские районы увеличивает конечную стоимость.

- Объемы потребления: один комбайн за сезон использует 10-15 тыс. литров дизеля, парк из 280 тыс. единиц техники формирует значительную нагрузку.

| Фактор | Влияние на цену дизеля |

|---|---|

| Пиковый спрос в агросезоны | Рост цен на 5-12% из-за дефицита |

| Субсидии сельхозпроизводителям | Сдерживание резкого роста, но поддержание высокого базового спроса |

| Специфика техники | Отсутствие массовой альтернативы дизелю в тяжелой технике |

Отсутствие экономичных альтернатив дизелю для тяжелой сельхозтехники в ближайшей перспективе сохранит зависимость ценообразования от потребностей АПК. Техническое перевооружение отрасли, хоть и повышает эффективность, не сокращает общие объемы топливного рынка из-за роста обрабатываемых площадей. Таким образом, сельхозтехника остается структурным драйвером цены на дизель, отличающим его от бензинового сегмента.

Дизель vs бензин: разница в динамике экспорта

Экспортная ориентация российского дизельного топлива существенно превышает аналогичный показатель для бензина. Дизель активно поставляется на международные рынки, особенно в Европу, Турцию, страны Африки и Азии, где спрос стабильно высок из-за его использования в коммерческом транспорте, судоходстве и промышленности. В отличие от него, экспорт бензина исторически ограничен как логистическими сложностями (необходимостью специальных парков хранения, разных сортов), так и меньшим внешним спросом, поскольку многие страны обладают собственными мощностями по производству легкого топлива.

Эта разница создает постоянное давление на внутренние цены: производители стремятся продавать дизель туда, где могут получить более высокую маржу по мировым ценам. При росте мировых котировок или усилении экспортного спроса, внутренний рынок России ощущает дефицит предложения, что немедленно отражается на стоимости. Бензин, будучи в большей степени ориентирован на внутреннее потребление, меньше подвержен таким колебаниям, так как его экспорт не играет столь критичной роли в балансе нефтеперерабатывающих заводов.

Ключевые факторы влияния экспорта на цену

- Объемы экспорта: Доля экспорта в общем производстве дизтоплива достигает 40-50%, тогда как для бензина этот показатель редко превышает 10-15%.

- Чувствительность к мировым ценам: Цена дизеля внутри России тесно коррелирует с котировками на биржевых площадках (например, Rotterdam CIF), так как экспортная выручка становится ориентиром для продавцов.

- Сезонность спроса: Пиковые экспортные поставки дизеля в преддверии отопительного сезона в Европе (осень-зима) дополнительно подталкивают внутренние цены вверх.

- Инфраструктурные ограничения: Мощности трубопроводов и портов оптимизированы под экспорт дизеля, делая его логистически более выгодным для вывоза, чем бензин.

| Параметр | Дизельное топливо | Бензин |

|---|---|---|

| Доля экспорта в производстве | 40-50% | 10-15% |

| Основные рынки сбыта | Европа, Турция, Африка, Азия | СНГ, ближнее зарубежье |

| Влияние мировых цен на внутренние | Прямое и значительное | Опосредованное и умеренное |

Ценовое регулирование со стороны ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) осуществляет мониторинг и контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов, включая дизельное топливо и бензин. Основная цель этого регулирования – предотвращение необоснованного завышения цен и обеспечение прозрачности формирования стоимости топлива на всех этапах цепочки: от нефтеперерабатывающих заводов до розничных заправок.

ФАС анализирует структуру затрат производителей, логистику, наценки оптовых и розничных продавцов, а также сравнивает российские цены с мировыми показателями. Служба вправе выдавать предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства и налагать штрафы в случае выявления картельных сговоров или злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Ключевые инструменты регулирования ФАС

- Еженедельный мониторинг цен на оптовом и розничном рынках по всем регионам России.

- Установление предельных надбавок к оптовой цене для региональных поставщиков.

- Анализ обоснованности расходов участников рынка (транспорт, хранение, налоги).

- Контроль за "заводской" стоимостью топлива на НПЗ для предотвращения искусственного дефицита.

В отношении дизеля ФАС уделяет особое внимание сезонному фактору и различиям в налогообложении. Так, в периоды повышенного спроса (например, посевная или уборочная кампании) служба оперативно реагирует на резкий рост цен, проверяя экономическую обоснованность таких изменений. Кроме того, более высокий спрос на дизель со стороны коммерческого транспорта и промышленности требует от ФАС усиленного контроля за перераспределением объемов между оптовыми покупателями и АЗС.

Фактор себестоимости транспорта коммерческих перевозок

Дизельные автомобили исторически доминируют в коммерческих грузоперевозках России из-за их топливной экономичности и высокого крутящего момента. При этом структура затрат логистических компаний напрямую влияет на формирование оптового и розничного спроса на дизтопливо.

Транспортная составляющая в конечной цене товаров создает устойчивый рыночный спрос на дизель, особенно со стороны крупных коммерческих потребителей (транспортные компании, сельхозпроизводители, строительный сектор). Это позволяет нефтяным компаниям менее гибко реагировать на колебания спроса в рознице, поддерживая цену.

Компоненты транспортных издержек

Ключевые элементы себестоимости перевозок, формирующие зависимость от дизтоплива:

- Доля топлива в затратах: достигает 30-50% от операционных расходов автопарков

- Объемы потребления: фура расходует 25-35 литров на 100 км против 10-15 л у легкового авто

- Сезонность спроса: пиковые нагрузки в период сельхозуборочной и строительной кампаний

| Фактор влияния | Воздействие на цену дизеля |

|---|---|

| Неэластичность спроса у перевозчиков | Ограничивает ценовую конкуренцию на оптовом рынке |

| Долгосрочные контракты поставок | Стабилизирует крупнооптовые цены в ущерб розничному сегменту |

| Логистика спецхранилищ | Увеличивает затраты на инфраструктуру для АЗС |

Дополнительное давление создают технологические требования: дизельному топливу необходимы более сложные системы хранения (предотвращение конденсата) и продажи (подогрев резервуаров зимой), что увеличивает операционные издержки для розничных сетей АЗС по сравнению с бензином.

Влияние валютных котировок нефти на ценообразование

Мировые цены на нефть традиционно формируются в долларах США, что создает прямую зависимость стоимости сырья для российских НПЗ от динамики курса рубля. При ослаблении национальной валюты закупка импортных компонентов и обслуживание валютных кредитов удорожается, а рублевые эквиваленты контрактных цен на нефть резко возрастают. Это немедленно отражается на себестоимости переработки, особенно учитывая долю импортного оборудования и реагентов в технологических цепочках.

Ключевые налоговые платежи в цепочке – НДПИ и акцизы – также привязаны к долларовым котировкам. Например, НДПИ рассчитывается по формуле, учитывающей среднюю цену нефти Urals в долларах, пересчитанную в рубли по текущему курсу ЦБ. При падении рубля на 10% налоговая нагрузка в рублевом выражении автоматически увеличивается даже при стабильной нефтяной цене, что дополнительно давит на конечную стоимость топлива.

Механизмы трансляции валютных колебаний

Основные каналы влияния:

- Прямая зависимость сырьевой себестоимости: Рост цены нефти в $ при падении курса рубля пропорционально увеличивает расходы НПЗ на закупку сырья.

- Налоговый мультипликатор: Акцизы и НДПИ, завязанные на долларовые цены, усиливают волатильность издержек при курсовых скачках.

- Логистические издержки: Стоимость фрахта танкеров, импортных присадок и запчастей коррелирует с валютным курсом.

- Спекулятивный фактор: Участники рынка часто закладывают в оптовые цены валютные риски при ожидании девальвации рубля.

Роль биржевых торгов в формировании цен

Биржевые торги, прежде всего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), являются ключевым механизмом формирования оптовых базовых цен на нефтепродукты в России, включая дизельное топливо и бензин. Цены, устанавливающиеся в ходе электронных торгов по итогам реальных сделок между производителями (нефтеперерабатывающими заводами) и крупными оптовыми покупателями (нефтетрейдерами, сетевыми АЗС), служат основным ориентиром для всего топливного рынка. Именно эти биржевые котировки становятся отправной точкой для расчета конечной стоимости топлива на заправках.

Цена дизельного топлива на бирже часто превышает цену бензина, и это фундаментально влияет на его итоговую стоимость для потребителя. Разница обусловлена несколькими биржевыми факторами: структурой спроса (высокий спрос на дизель со стороны коммерческого транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ и генерации), сезонностью (пики потребления весной и осенью), а также спецификой логистики и хранения. Более высокий биржевой уровень дизеля автоматически задает более высокую базу для дальнейших наценок в цепочке дистрибуции.

Как биржевая цена влияет на розницу

Хотя биржевая цена – это цена оптовая без учета доставки и розничных надбавок, она является доминирующим компонентом в конечной цене литра. Последующие участники рынка (оптовики, сети АЗС) формируют свою цену, отталкиваясь именно от биржевых котировок на момент закупки партии, добавляя к ней свои затраты и маржу:

- Затраты на логистику: Транспортировка от НПЗ до нефтебаз и далее до АЗС.

- Хранение: Расходы на содержание резервуарных парков.

- Акцизы и НДС: Устанавливаются государством и одинаковы для бензина и дизеля в пересчете на литр.

- Торговая надбавка сети АЗС: Покрывает операционные расходы заправки и ее прибыль.

Поскольку базовая (биржевая) цена дизеля часто выше бензиновой, то даже при сопоставимых уровнях транспортных расходов и торговых надбавок, итоговая розничная цена дизельного топлива оказывается выше.

| Компонент цены | Бензин | Дизель | Примечание |

|---|---|---|---|

| Средняя биржевая цена (база) | Ниже | Выше | Основной фактор разницы |

| Логистика | Сопоставима | Сопоставима / Чуть выше* | *Иногда выше из-за спецтранспорта для зимнего дизеля |

| Акциз, НДС | Одинаковы (руб/литр) | Одинаковы (руб/литр) | Не создают разницы |

| Торговая надбавка АЗС (%) | Сопоставима | Сопоставима | Надбавка в % от более высокой базы дает больший рублевый прирост для дизеля |

Наценка АЗС: различия для типов топлива

Наценка автозаправочных станций на дизельное топливо традиционно превышает надбавку для бензина, что является системным фактором ценообразования. Это связано с комплексом экономических и технологических причин, формирующих разницу в операционных издержках и рыночных стратегиях при реализации разных видов горючего.

Ключевым аспектом выступает специфика хранения и реализации дизтоплива: оно требует поддержания более строгих температурных режимов и частой очистки резервуаров от конденсата из-за гигроскопичности. Дополнительные расходы на обслуживание инфраструктуры, включая замену фильтров и герметизацию систем, неизбежно закладываются в розничную цену.

Детерминанты ценовой политики АЗС

- Сезонная корректировка качества: переход на зимний/летний дизель влечёт дополнительные логистические и производственные затраты, компенсируемые через наценку.

- Эластичность спроса: коммерческий транспорт (основной потребитель дизеля) менее чувствителен к колебаниям цен, позволяя АЗС увеличивать маржу.

- Налоговая нагрузка: несмотря на одинаковые акцизы с бензином, НДПИ для дизтоплива исторически выше, что косвенно влияет на логистику и конечную надбавку.

Важно отметить: в регионах с высокой конкуренцией сетей АЗС наценка на дизель может искусственно снижаться для привлечения корпоративных клиентов, тогда как на магистралях с низкой конкуренцией она достигает максимума. Эта вариативность усугубляет ценовой разрыв с бензином на федеральном уровне.

Сезонные колебания в нефтепереработке

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вынуждены адаптировать технологические процессы и ассортимент продукции в зависимости от времени года. Основной фактор – изменение спроса на разные фракции нефти: зимой резко возрастает потребность в печном топливе и зимнем дизеле, тогда как летом доминирует спрос на бензин для транспорта и легкие нефтепродукты.

Переход на производство зимних сортов дизельного топлива требует значительных технологических изменений. Необходимо снижать температуру застывания и фильтруемости, что достигается путем:

- Включения в процесс переработки дополнительных установок гидроочистки и изомеризации

- Использования дорогостоящих депрессорных присадок

- Увеличения глубины переработки нефти для получения более легких фракций

Эти операции увеличивают себестоимость зимнего дизтоплива на 10-15% по сравнению с летним. При этом общий объем выпуска дизеля в зимний период может сокращаться из-за:

- Перераспределения сырья в пользу керосиновых фракций для реактивного топлива

- Технологических ограничений при работе на "зимнем" режиме

- Профилактических остановок оборудования перед отопительным сезоном

Сезонный дисбаланс между предложением и спросом иллюстрирует таблица:

| Параметр | Лето | Зима |

|---|---|---|

| Спрос на дизель (% от общего топлива) | ≈40% | ≈60% |

| Производственные издержки на тонну дизтоплива | Базовый уровень | +10-15% |

| Доступность сырья для переработки | Стабильная | Ограниченная (логистика) |

Дополнительное давление создает логистика: доставка нефти на НПЗ и готового топлива в северные регионы усложняется зимой, увеличивая транспортную составляющую в цене. В результате сезонный дефицит дизеля на внутреннем рынке закономерно приводит к росту цен в осенне-зимний период, тогда как бензин испытывает меньшее влияние этих факторов.

Конкурентная среда среди производителей дизеля

Российский рынок дизельного топлива характеризуется высокой концентрацией производства. Ключевыми игроками выступают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), контролирующие полный цикл – от добычи сырья до сбыта ГСМ. Их рыночная власть позволяет влиять на объемы предложения и базовые цены.

Невозможность оперативной перенастройки технологических процессов на НПЗ ограничивает гибкость реагирования на спрос. Приоритет часто отдается бензину из-за более стабильного потребления и регуляторных требований к его качеству, что создает структурный дефицит дизеля. Небольшие независимые НПЗ играют второстепенную роль и не способны существенно сбалансировать рынок.

Факторы конкурентного ценообразования

Основные аспекты конкуренции:

- Олигополистическая модель: Рынок поделен между 5-6 крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть), что снижает ценовое давление.

- Дифференциация логистики: Затраты на доставку варьируются в зависимости от удаленности НПЗ от точек сбыта, формируя региональные ценовые зоны.

- Экспортный паритет: Котировки на биржевых площадках (СПбМТСБ) ориентируются на экспортную выручку, создавая нижний ценовой порог для внутреннего рынка.

| Фактор влияния | Воздействие на цену дизеля |

|---|---|

| Мощности НПЗ | Дефицит перерабатывающих мощностей под дизель → рост маржи |

| Сезонность спроса | Пиковые нагрузки (посевная/уборка) → локальное удорожание |

| Биржевые торги | Котировки задают базис для оптовых цен |

Конкуренция проявляется преимущественно в неценовых формах: долгосрочные контракты с крупными потребителями, расширение АЗС-сетей, контроль над логистическими хабами. Это ограничивает классические рыночные механизмы снижения стоимости, особенно в условиях роста экспортного спроса.

Особенности ценообразования в удаленных регионах

В удаленных регионах России (Крайний Север, Дальний Восток, Арктическая зона) цены на топливо формируются под влиянием экстремальных логистических издержек. Доставка осуществляется морским, воздушным или зимним автозимником транспортом, что увеличивает себестоимость литра на 15-40% по сравнению с центральными регионами. Отсутствие магистральных нефтепроводов и перевалочных терминалов заставляет использовать маятниковые рейсы с низкой грузоемкостью.

Монопольное положение локальных поставщиков из-за ограниченной конкуренции позволяет им закладывать повышенную торговую наценку. Дополнительные затраты включают строительство спецхранилищ для зимнего дизеля (арктического класса), создание стратегических запасов на период навигации/заморозки, а также расходы на поддержание резервных мощностей для генерации в изолированных энергорайонах.

Факторы удорожания дизеля относительно бензина

- Сезонный дисбаланс спроса: зимой потребление дизеля для котельных и электростанций в северных поселках возрастает на 60-80%, что провоцирует дефицит и ценовые пики.

- Различия в демпферном механизме: государственные субсидии компенсируют до 90% затрат на перевозку бензина, но покрывают лишь 30-50% логистики дизтоплива в труднодоступные районы.

- Технологические надбавки: необходимость использования спецприсадок для предотвращения парафинизации при -50°C увеличивает себестоимость зимнего дизеля на 7-12 руб./литр.

| Компонент цены | Бензин (АИ-92) | Дизель (летний) | Дизель (арктический) |

|---|---|---|---|

| Себестоимость НПЗ | 42 руб. | 40 руб. | 43 руб. |

| Транспортировка | 8-12 руб. | 10-15 руб. | 18-25 руб. |

| Хранение | 2-3 руб. | 3-4 руб. | 5-8 руб. |

| Наценка поставщика | 5-7 руб. | 6-9 руб. | 8-12 руб. |

| Итоговая цена | 57-64 руб. | 59-68 руб. | 74-88 руб. |

Нерегулярность поставок из-за климатических ограничений вынуждает торговые сети формировать повышенные резервы, что замораживает оборотные средства. Эти издержки переносятся на потребителя преимущественно через цену дизеля, который составляет основу энергобаланса удаленных территорий. Отсутствие альтернативных источников энергии усиливает ценовую неэластичность спроса.

Железнодорожные перевозки – ключевое звено в логистике дизельного топлива из-за масштабов России и концентрации НПЗ в отдельных регионах. До 80% солярки доставляется потребителям цистернами, особенно в удалённые районы без трубопроводной инфраструктуры. Тарифы РЖД формируют значительную часть транспортной составляющей, которая закладывается в себестоимость топлива ещё до его поступления на АЗС.

Для дизеля транспортная нагрузка выше, чем для бензина: основные потребители (сельское хозяйство, ЖКХ, грузоперевозки) расположены вдали от мест производства. Сезонные скачки спроса (например, посевная или отопительный сезон) требуют срочных перевозок, что дополнительно увеличивает расходы на логистику. Индексация тарифов РЖД, утверждаемая государством, напрямую сказывается на оптовых ценах нефтебаз.

Влияние железнодорожных тарифов на конечную цену

Механизмы воздействия на цену солярки

Железнодорожный тариф включает три ключевых компонента:

- Базовая ставка за километр пробега цистерны

- Надбавки за приоритетность доставки или спеццистерны

- Сезонные коэффициенты (до +20% зимой)

При транспортировке из Западной Сибири в Центральную Россию (≈3 000 км) ж/д расходы достигают 8–12% от оптовой цены дизтоплива. Для сравнения: в себестоимости бензина эта доля редко превышает 5–7% из-за меньших расстояний перевозки.

| Фактор влияния | Дизель | Бензин |

|---|---|---|

| Среднее расстояние перевозки | 1 800–2 500 км | 800–1 200 км |

| Доля логистики в себестоимости | 10–15% | 5–9% |

| Чувствительность к тарифам РЖД | Высокая | Умеренная |

Государственное регулирование усложняет прогнозирование: ФАС ежегодно корректирует предельные индексы роста тарифов. Например, в 2023 году индексация составила 8%, что добавило ≈0.8 ₽/литр к цене солярки в регионах-реципиентах. Колебания тарифов особенно заметны при доставке в труднодоступные районы, где альтернатив ж/д транспорту практически нет.

Итоговое воздействие на розницу:

- Удорожание ж/д перевозок на 10% повышает цену литра дизтоплива на АЗС в среднем на 0.5–1.2%

- Локальные сбои логистики (ремонт путей, дефицит цистерн) провоцируют скачки цен на 3–5% в отдельных регионах

- Сезонный рост тарифов в Q4 приводит к заметному подорожанию солярки к началу отопительного сезона

Дизельное топливо как товар биржевой группы

Дизельное топливо в России является биржевым товаром, чья стоимость формируется под влиянием спроса и предложения на товарных площадках. Основным индикатором служат котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где ежедневно заключаются сделки с фьючерсами и реальными партиями топлива. Цена на бирже зависит от множества факторов: мировых цен на нефть, сезонного спроса, логистических издержек и внутренней рыночной конъюнктуры.

Биржевой статус означает, что стоимость дизеля сильнее реагирует на глобальные рыночные тренды по сравнению с бензином. Например, рост спроса на дизтопливо в отопительный сезон или в периоды уборочной кампании немедленно отражается в котировках. Кроме того, экспортные возможности российских НПЗ создают дополнительное давление: при выгодных условиях поставок за рубеж внутреннее предложение сокращается, что провоцирует рост цен на бирже.

Ключевые особенности биржевого ценообразования

- Волатильность: Цены меняются ежедневно из-за спекулятивных операций и изменения баланса спроса/предложения.

- Экспортный паритет: Привлекательность экспорта (разница между внутренней и мировой ценой) стимулирует НПЗ продавать топливо за границу, сокращая предложение внутри страны.

- Сезонность: Пиковые периоды спроса (отопительный сезон, сельхозработы) вызывают резкий рост котировок.

Сравнение факторов влияния на биржевую цену

| Фактор | Влияние на дизель | Влияние на бензин |

|---|---|---|

| Мировые цены на нефть | Прямое и сильное (корреляция >90%) | Умеренное (частично регулируется демпфером) |

| Экспортная маржа | Критическое (50-60% дизтоплива идёт на экспорт) | Минимальное (экспорт бензина ограничен) |

| Валютный курс | Высокое (рост ₽ снижает привлекательность экспорта) | Слабое (внутренний спрос доминирует) |

Важно: Биржевые котировки служат базой для формирования оптовых цен АЗС. Розничная стоимость включает надбавки за логистику, хранение и налоги, но фундаментальный дисбаланс закладывается именно на биржевом рынке. Высокая экспортная ориентация дизельного топлива делает его более уязвимым к колебаниям глобального рынка, чем бензин, чьё ценообразование в большей степени регулируется внутренними механизмами (акцизы, демпферные выплаты).

Колебания цен в период уборочной кампании

Период уборочной кампании в сельском хозяйстве является мощным сезонным фактором, провоцирующим рост спроса на дизельное топливо. Основными потребителями выступают сельхозпроизводители, чья техника (комбайны, тракторы, грузовики для вывоза урожая) работает преимущественно на солярке. Резко возрастающая потребность в топливе в относительно короткий срок создает значительное давление на рынок, превышая обычные объемы потребления.

Этот всплеск спроса накладывается на существующие логистические ограничения и особенности внутреннего рынка. Производители и трейдеры топлива вынуждены оперативно перераспределять потоки, зачастую в ущерб другим сегментам или экспортным обязательствам. Увеличение объемов перевозок топлива в сельскохозяйственные регионы также требует ресурсов и времени, что дополнительно влияет на издержки и доступность ДТ в ключевых для уборки областях.

Налоговый фактор и рыночная реакция

Важным аспектом является особенность налогообложения дизельного топлива в России. Акцизы и налоги на дизель традиционно ниже, чем на бензин. Хотя это в целом делает ДТ дешевле бензина в абсолютном выражении, относительная легкость роста цены из-за более низкой налоговой базы становится заметной именно в периоды пикового спроса. Производителям и продавцам коммерчески выгоднее направлять ресурсы в сегмент с более высокой маржинальностью или меньшими регуляторными барьерами к ценообразованию при дефиците.

Последствия сезонного спроса проявляются в:

- Росте оптовых и розничных цен на ДТ в ключевых сельскохозяйственных регионах.

- Возможном локальном дефиците топлива, особенно в удаленных районах.

- Усилении волатильности цен на фоне оперативных изменений спроса и предложения.

- Относительно меньшей реакции цен на бензин, так как его потребление в агросекторе не носит столь ярко выраженного пикового характера.

| Фактор | Влияние на дизель (ДТ) | Влияние на бензин |

|---|---|---|

| Спрос от сельхозтехники | Очень сильный рост | Минимальный рост |

| Логистика (перевозки урожая) | Рост спроса (грузовой транспорт) | Незначительное влияние |

| Перераспределение ресурсов НПЗ | Приоритет ДТ может снизить предложение | Предложение обычно стабильнее |

| Налоговая база (акциз, НДПИ) | Ниже, чем у бензина → относительный рост цен легче | Выше → рост цен сильнее сдерживается налогами |

Затраты на модернизацию НПЗ под дизель

Основным фактором удорожания дизельного топлива в России являются колоссальные инвестиции, необходимые для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Переход на выпуск современных экологических стандартов (Евро-4, Евро-5 и выше) требует глубокой переработки сырья и установки сложных технологических комплексов.

Необходимость замены устаревшего советского оборудования и внедрения процессов гидроочистки, гидрокрекинга и изомеризации существенно повышает капитальные затраты по сравнению с производством бензина. Эти установки дороги как в закупке (часто у западных поставщиков), так и в монтаже и запуске.

Ключевые направления затрат

- Установки гидроочистки: Обеспечивают снижение содержания серы до требований стандартов (до 10 мг/кг для Евро-5). Требуют дорогостоящих катализаторов и высоких эксплуатационных расходов (водород, энергия).

- Мощности углубленной переработки: Гидрокрекинг и каталитический крекинг позволяют увеличить выход дизеля из барреля нефти, но их строительство обходится в миллиарды долларов.

- Инфраструктура водородного хозяйства: Гидроочистка потребляет огромные объемы водорода, для производства которого нужны отдельные установки (паровой риформинг) или его закупка.

- Системы утилизации серы: Установки Клауса для переработки извлеченного сероводорода в товарную серу, необходимые для соблюдения экологических норм.

Сроки окупаемости таких проектов составляют многие годы, а финансовые обязательства по кредитам, привлеченным для модернизации, закладываются в себестоимость топлива. Это создает устойчивое давление на цену дизеля относительно бензина, производство которого часто требует менее капиталоемких изменений на НПЗ.

Стратегия нефтяных компаний в ценообразовании

Нефтяные компании в России формируют цены на дизель и бензин, исходя из комплексной модели маржинальности по всей производственной цепочке. Ключевым фактором выступает оптимизация доходности между различными продуктами переработки, где дизель часто рассматривается как более экспортно-ориентированный товар. Компании активно балансируют объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж, ориентируясь на мировые котировки и валютные курсы.

Приоритет отдается сегментам с максимальной рентабельностью: экспортные контракты на дизель приносят выручку в валюте, что создает стимул для перераспределения сырья в его пользу. Это ограничивает предложение на внутреннем рынке, поддерживая высокие цены. Параллельно учитываются сезонные колебания спроса (например, рост потребления дизеля в сельхозсезон) и логистические издержки, особенно для удаленных регионов.

Ключевые инструменты ценообразования

- Дифференциация по каналам сбыта: цены для АЗС, оптовых покупателей и экспорта формируются раздельно с учетом контрактных обязательств и объема поставок.

- Котировки международных бирж: стоимость дизеля сильнее привязана к ценам на солярку в Европе (Rotterdam CIF), чем бензин, из-за экспортной ориентации.

- Гибкие надбавки: включение в конечную цену премий за логистику, хранение и риски изменения налогового регулирования.

| Фактор влияния | Воздействие на дизель | Воздействие на бензин |

|---|---|---|

| Экспортная выручка | Сильное (до 50% производства) | Умеренное (до 15%) |

| Глубина переработки | Требует сложных установок гидрокрекинга | Достаточно каталитического крекинга |

| Налоговая нагрузка | Акциз ниже, но выше доля НДПИ в себестоимости | Высокий акциз компенсирует часть издержек |

Дополнительное давление создают требования к экологическим стандартам: переход на топливо Евро-5 и выше увеличил затраты на модернизацию НПЗ для дизеля сильнее, чем для бензина. Компании компенсируют эти инвестиции через ценовые надбавки, особенно заметные в высокомаржинальном дизельном сегменте.

Прогнозирование баланса спроса и предложения

Прогнозирование баланса спроса и предложения дизельного топлива и бензина в России требует анализа множества динамических факторов. Ключевое значение имеют сезонные колебания: спрос на дизель резко возрастает в периоды посевной и уборочной кампаний, а также зимой из-за использования в отопительных системах. Бензин демонстрирует более стабильное потребление с умеренными пиками в туристический сезон. Неучёт этих циклов при планировании поставок неизбежно ведёт к локальным дефицитам или переизбытку топлива.

Дополнительную сложность вносит экспортная ориентация российских НПЗ. Дизель традиционно пользуется высоким спросом на международных рынках, особенно в Европе и Азии, что стимулирует производителей направлять до 30% объёмов на внешние продажи. При росте мировых цен или ослаблении рубля экспорт дизеля становится приоритетным, сокращая предложение внутри страны. Для бензина экспортные возможности существенно ограничены из-за ужесточённых экологических стандартов за рубежом и логистических сложностей.

Факторы, влияющие на дисбаланс рынка

- Мощности переработки: Российские НПЗ исторически настроены на выпуск дизеля (до 40% от нефтепродуктов против 20% бензина), но технологические ограничения мешают оперативно менять фракционный состав в ответ на спрос.

- Логистические издержки: Удалённость регионов добычи от ключевых потребителей увеличивает транспортную составляющую в цене дизеля, критичного для сельского хозяйства и грузоперевозок.

- Государственное регулирование: Демпферный механизм частично компенсирует экспортную выручку при высоких мировых ценах, но его расчёты менее эффективны для дизеля из-за волатильности спроса.

| Параметр | Дизель | Бензин |

|---|---|---|

| Сезонный спрос | Колебания до 40% (весна/осень) | Колебания до 15% (лето) |

| Экспортная квота | 25-35% от производства | 5-10% от производства |

| Затраты на хранение | Выше из-за требований к температуре | Ниже за счёт стабильности состава |

Ошибки в прогнозах баланса для дизеля влекут более серьёзные последствия, чем для бензина. Дефицит немедленно сказывается на АПК и транспортном секторе, вынуждая игроков экстренно закупать топливо по повышенным ценам. Это создаёт устойчивую ценовую надбавку, усугубляемую ограниченными возможностями быстрого наращивания объёмов переработки из-за длительных производственных циклов нефтезаводов.

Государственные интервенции для стабилизации цен

Российское государство активно использует рычаги влияния на цены моторного топлива, особенно в периоды резкого роста стоимости нефти или дисбаланса внутреннего спроса и предложения. Основным инструментом является демпферный механизм, компенсирующий нефтяным компаниям часть выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке по ценам ниже экспортной выручки. Выплаты рассчитываются по сложной формуле, учитывающей мировые котировки нефти и курса рубля.

Для оперативного реагирования на скачки цен применяется ручное администрирование. Правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводят переговоры с крупнейшими НПЗ о сдерживании или снижении отпускных цен, угрожая ограничением экспорта или усилением контроля надложной надбавкой. Также вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для предотвращения дефицита внутри страны, особенно в период посевной или уборочной кампаний.

Ключевые направления интервенций

- Регулирование экспортных пошлин: Корректировка ставок для выравнивания привлекательности внешних и внутренних продаж.

- Субсидирование перевозок: Компенсации логистических издержек для поставок топлива в отдаленные регионы.

- Стабилизационный фонд: Формирование резервов топлива для интервенций на бирже в моменты аномального роста цен.

- Целевые соглашения с ВИНК: Заключение меморандумов о фиксации цен или объемах поставок для АПК и рыболовства.

Эти меры направлены на сдерживание инфляционного давления и поддержку отраслей-потребителей (транспорт, сельское хозяйство), но могут создавать дополнительные издержки для нефтяных компаний, косвенно влияя на инвестиции в модернизацию НПЗ и производство более экологичных топлив.

Список источников

Основные источники включают данные государственных органов, отраслевые отчеты и аналитические исследования по топливному рынку России.

Статистическая информация и экспертные оценки взяты из официальных публикаций профильных ведомств и независимых аналитических центров.

- Официальные отчеты Министерства энергетики РФ: структура ценообразования нефтепродуктов

- Статистические бюллетени Росстата: динамика цен на бензин и дизель

- Аналитические обзоры ФАС России: мониторинг конкуренции на топливном рынке

- Публикации Центрального диспетчерского управления ТЭК: данные о переработке нефти

- Исследования Института энергетики НИУ ВШЭ: факторы себестоимости нефтепродуктов

- Отчеты Евразийской экономической комиссии: сравнительный анализ налоговых нагрузок

- Отраслевые доклады Российского топливного союза: сезонный спрос и логистика

- Экспертные публикации в журнале "Нефтегазовая Вертикаль": технологические аспекты производства