Гидравлическая жидкость - состав, виды и классификация

Статья обновлена: 15.01.2026

Гидравлические жидкости служат основным рабочим телом в системах, преобразующих механическую энергию в энергию потока жидкости и обратно. От их свойств напрямую зависят эффективность, надежность и долговечность гидравлического оборудования.

Данная статья рассматривает ключевые характеристики этих технических сред: основные типы жидкостей, принятые системы их классификации по международным и национальным стандартам, а также химический состав и функциональные присадки, определяющие эксплуатационные свойства.

Принцип работы гидросистем: почему нужна специальная жидкость

Гидравлические системы функционируют на основе закона Паскаля, где усилие передается через несжимаемую жидкость. Приложенное давление к жидкости в одном месте создает равное давление во всех направлениях, преобразуя механическую энергию в гидравлическую и обратно. Рабочая среда циркулирует по замкнутому контуру, перемещая поршни, вращая двигатели или поворачивая исполнительные механизмы под высоким давлением (до 300–700 бар).

Использование обычной воды или неподходящих жидкостей приводит к катастрофическим последствиям: коррозии металлических деталей, кавитации насосов, заклиниванию клапанов, разбуханию уплотнений и резкому падению КПД. Температурные перепады, трение и контакт с различными материалами требуют строго сбалансированных характеристик среды. Специальная гидравлическая жидкость решает эти задачи комплексно.

Ключевые функции гидравлической жидкости

Специализированные жидкости обеспечивают:

- Несжимаемость – точная передача усилия без потерь энергии;

- Смазка узлов – снижение износа насосов, подшипников и золотников;

- Защита от коррозии и окисления – ингибиторы нейтрализуют агрессивные вещества;

- Термостабильность – сохранение вязкости при -50°C до +150°C;

- Антипенные свойства – предотвращение кавитации и воздушных пробок;

- Совместимость с уплотнениями – предотвращение деформации РТИ.

Для иллюстрации различий рассмотрим сравнение воды и специализированной жидкости:

| Параметр | Вода | Гидравлическая жидкость |

|---|---|---|

| Смазочная способность | Нулевая | Высокая (присадки) |

| Защита от ржавчины | Вызывает коррозию | Ингибиторы в составе |

| Рабочая температура | 0°C...100°C | -60°C...+160°C |

| Вязкость при морозе | Лед | Остается текучей |

Эксплуатационные требования диктуют использование жидкостей с точно нормируемыми параметрами: индекс вязкости (VI), температура вспышки, щелочное число. Например, в авиации применяют огнестойкие составы на основе сложных эфиров, а в пищевом оборудовании – нетоксичные среды. Нарушение регламента приводит к выходу из строя дорогостоящих компонентов – от насоса высокого давления до гидроцилиндра.

Общая химическая структура гидравлических жидкостей

Химическая основа гидравлических жидкостей определяет их ключевые эксплуатационные характеристики: вязкость, термическую стабильность, антикоррозионные свойства, совместимость с уплотнениями и экологичность. Основу большинства современных продуктов составляют сложные органические соединения, часто модифицированные присадками для достижения требуемых параметров.

Наиболее распространены жидкости на минеральной основе, получаемые глубокой очисткой нефтяных фракций. Их структура представлена преимущественно алифатическими (парафиновыми), нафтеновыми и ароматическими углеводородами. Соотношение этих компонентов регулирует вязкостно-температурные свойства и окислительную стабильность. Для критичных применений разработаны синтетические составы со сложной молекулярной архитектурой.

Основные структурные группы

Химический состав можно систематизировать по классам базовых компонентов:

- Углеводородные соединения:

- Минеральные масла (смесь алканов, циклоалканов, алкилароматиков)

- Полиальфаолефины (ПАО) - синтетические олигомеры α-олефинов

- Полигликоли - продукты полимеризации оксидов этилена/пропилена

- Сложные эфиры:

- Фосфатные эфиры (триалкил-/арилфосфаты) - огнестойкие жидкости

- Синтетические сложные эфиры (полиолы) - для экстремальных температур

- Другие синтетические основы:

- Силиконы (полиорганосилоксаны)

- Перфторполиэфиры (ПФПЭ)

- Растительные масла (триглицериды) - биоразлагаемые варианты

Модифицирующие присадки (до 5-15% состава) включают:

- Антиоксиданты (фенолы, амины) - замедляют окисление

- Депрессорные присадки - улучшают низкотемпературную текучесть

- Противозадирные агенты (диалкилдитиофосфаты цинка)

- Ингибиторы коррозии (карбоновые кислоты, амины)

- Антипенные модификаторы (силиконы)

Таблица 1 иллюстрирует связь химической структуры базовых масел с их свойствами:

| Базовый компонент | Характерная структура | Ключевые преимущества | Основные ограничения |

|---|---|---|---|

| Минеральные масла | C15-C50 углеводороды | Низкая стоимость, совместимость | Ограниченный температурный диапазон |

| Полиальфаолефины (ПАО) | Разветвленные алкены | Широкий температурный диапазон, стабильность | Высокая цена, низкая растворяющая способность |

| Фосфатные эфиры | O=P(OR)3 | Огнестойкость, смазывающая способность | Агрессивность к уплотнениям, гигроскопичность |

| Полигликоли | R-(O-CH2-CH2)n-OR' | Высокий ИВ, биоразлагаемость | Несовместимость с минеральными маслами |

Выбор структуры определяется балансом требований к рабочим характеристикам, долговечности системы и внешним условиям эксплуатации. Синтетические жидкости, несмотря на сложность молекулярного строения и высокую стоимость, обеспечивают превосходство в экстремальных режимах.

Гидравлические масла на минеральной основе: ключевые свойства

Основой этих масел служат очищенные нефтяные фракции, что определяет их базовые физико-химические характеристики. Ключевые свойства напрямую влияют на надежность гидросистемы, эффективность передачи энергии и долговечность компонентов.

Минеральные гидравлические масла должны стабильно работать в широком диапазоне условий эксплуатации. Их характеристики оптимизируются комплексом присадок для соответствия требованиям современных гидравлических систем.

Критически важные параметры

- Вязкость и индекс вязкости (VI): Определяет эффективность смазки и передачи усилия. Высокий VI обеспечивает стабильную текучесть при перепадах температур.

- Антиокислительная стабильность: Сопротивление старению под воздействием кислорода и высоких температур, предотвращающее образование шламов и отложений.

- Противоизносные свойства: Способность формировать защитную пленку на трущихся поверхностях (насосы, клапаны), снижая износ. Обеспечивается специальными присадками (например, на основе цинка или фосфора).

- Антикоррозионная защита: Нейтрализация кислот, образующихся при окислении или от попадания воды, для защиты металлических деталей.

- Деэмульгируемость: Быстрое отделение попавшей в систему воды для предотвращения коррозии и ухудшения смазочных свойств.

- Фильтруемость: Сохранение способности легко проходить через фильтры тонкой очистки без забивания даже после контакта с водой или при низких температурах.

- Температурные характеристики: Низкая температура застывания для холодного пуска и высокая температура вспышки для пожаробезопасности.

- Совместимость с материалами: Отсутствие негативного воздействия на уплотнения, шланги и покрытия в гидросистеме.

Синтетические гидравлические жидкости: плюсы применения

Синтетические гидравлические жидкости создаются искусственно путем химического синтеза, что позволяет точно контролировать их молекулярную структуру и свойства. Это обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики по сравнению с минеральными аналогами, особенно в экстремальных условиях.

Благодаря целенаправленному подбору базовых компонентов и присадок, синтетика демонстрирует уникальные преимущества в критически важных отраслях: авиации, космонавтике, высокоточном машиностроении и арктической технике. Их применение оправдано там, где надежность и долговечность системы являются приоритетом.

Ключевые преимущества синтетических жидкостей

Улучшенные температурные характеристики:

- Стабильная вязкость в диапазоне от -60°C до +150°C

- Минимальное испарение при высоких температурах

- Сохранение текучести в условиях арктических морозов

Превосходная стабильность:

- Стойкость к окислению и термическому разложению

- Защита от образования шламов и отложений

- Увеличенный межсервисный интервал

| Показатель | Эффект |

| Высокий индекс вязкости | Автоматическая адаптация к температурным перепадам |

| Низкая летучесть | Снижение расхода на дозаправку |

| Антикоррозионные свойства | Защита металлических компонентов системы |

Экологическая безопасность синтетических составов проявляется в биоразлагаемости отдельных типов (например, на основе сложных эфиров) и снижении токсичности. Это особенно важно для морской техники и сельскохозяйственных машин, работающих в природоохранных зонах.

Энергоэффективность синтетических жидкостей обусловлена их превосходными смазывающими свойствами, что снижает механические потери в насосах и гидромоторах. Это приводит к уменьшению энергопотребления оборудования на 5-12% и повышению КПД гидросистем.

Биоразлагаемые гидрожидкости: требования и сферы использования

Биоразлагаемые гидравлические жидкости разрабатываются для минимизации экологического ущерба при утечках или авариях. Их ключевое отличие от традиционных минеральных или синтетических масел – способность разлагаться микроорганизмами в природной среде на нетоксичные компоненты в относительно короткие сроки. Это свойство критически важно для эксплуатации техники в экологически уязвимых зонах.

Основой таких жидкостей чаще всего выступают сложные эфиры растительных масел (рапсовое, подсолнечное), синтетические эфиры или специально обработанные углеводороды. Состав должен обеспечивать не только биоразлагаемость, но и соответствие техническим требованиям по вязкости, температурному диапазону, антикоррозионным и противоизносным свойствам. Стандарты (ISO 15380, DIN 51524) строго регламентируют экотоксичность и скорость разложения.

Требования к биоразлагаемым гидрожидкостям

- Экологические: Низкая токсичность для водных организмов, быстрое биоразложение (≥60% за 28 дней по тесту OECD 301), отсутствие биоаккумуляции.

- Эксплуатационные: Высокая термоокислительная стабильность, хорошие смазывающие характеристики, совместимость с уплотнительными материалами.

- Безопасность: Низкая воспламеняемость, отсутствие опасных присадок (тяжелых металлов, хлора).

Сферы применения

Использование биоразлагаемых жидкостей сосредоточено в отраслях с высокими экологическими рисками:

- Лесное и сельское хозяйство: Тракторы, харвестеры, опрыскиватели – риск контакта с почвой и водой.

- Судоходство и портовая инфраструктура: Гидросистемы шлюзов, кранов, рыболовных судов – предотвращение загрязнения водоемов.

- Горнодобывающая промышленность: Оборудование в карьерах, особенно вблизи водоохранных зон.

- Строительство в природоохранных зонах: Экскаваторы, бульдозеры при работах на берегах рек, в заповедниках.

- Коммунальное хозяйство: Уборочная техника, аварийные службы в городской среде.

Эффективность таких жидкостей подтверждается сертификатами (EEL – экологически приемлемые смазки, HETG/HEPG/HEES/HEPR по ISO 15380). Главные ограничения – высокая стоимость и необходимость строго контролировать чистоту системы для предотвращения смешивания с минеральными маслами.

Пожароопасные и огнестойкие жидкости: классификация по ISO

Международный стандарт ISO 6743-4 устанавливает классификацию гидравлических жидкостей по их огнестойкости и пожаробезопасности. Данная система разделяет жидкости на группы в зависимости от их поведения при контакте с открытым пламенем, горячими поверхностями и способности к самовозгоранию. Ключевым критерием служит устойчивость к воспламенению и распространению горения в условиях эксплуатации.

Классификация учитывает как базовый состав жидкости, так и её поведение в стандартизированных испытаниях (например, тест на воспламеняемость распыленной струи по ISO 15029-2). Это позволяет объективно сравнивать риски при использовании в высокотемпературных или искроопасных средах, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность или авиация.

Классы огнестойких жидкостей по ISO 6743-4

Основные категории включают:

- HFA: Эмульсии типа "масло в воде" (содержание воды >80%). Наименее горючи, но подвержены коррозии и имеют низкую вязкость.

- HFB: Обратные эмульсии "вода в масле" (40-50% воды). Умеренная огнестойкость, склонны к расслоению при низких температурах.

- HFC: Водные растворы полимеров (≥35% воды). Стабильнее HFA/HFB, хорошее охлаждение, но ограниченный рабочий диапазон температур.

- HFDR: Синтетические жидкости на основе сложных эфиров фосфорной кислоты. Высокая термоокислительная стабильность, токсичны для экосистем.

- HFDU: Жидкости на основе углеводородов (полиальфаолефины, эфиры карбоновых кислот). Биоразлагаемы, низкая токсичность, хорошая смазывающая способность.

| Класс ISO | Базовый состав | Темп. самовоспламенения (°C) |

|---|---|---|

| HFA | Масло+вода+эмульгатор | >700 |

| HFB | Минеральное масло+вода | 500-650 |

| HFC | Вода+гликоль/полимер | >600 |

| HFDR | Фосфатные эфиры | 450-550 |

| HFDU | Синтетические эфиры/ПАО | 300-400 |

Выбор конкретного класса определяется требованиями безопасности, рабочими параметрами (давление, температура) и экологическими нормативами. Например, HFDR применяют в авиационных системах, а HFDU – в экологически чувствительных зонах. Все жидкости должны соответствовать дополнительным стандартам ISO 12922 (технические требования) и ISO 15029 (методы испытаний огнестойкости).

Показатель вязкости: как выбирать под рабочие температуры

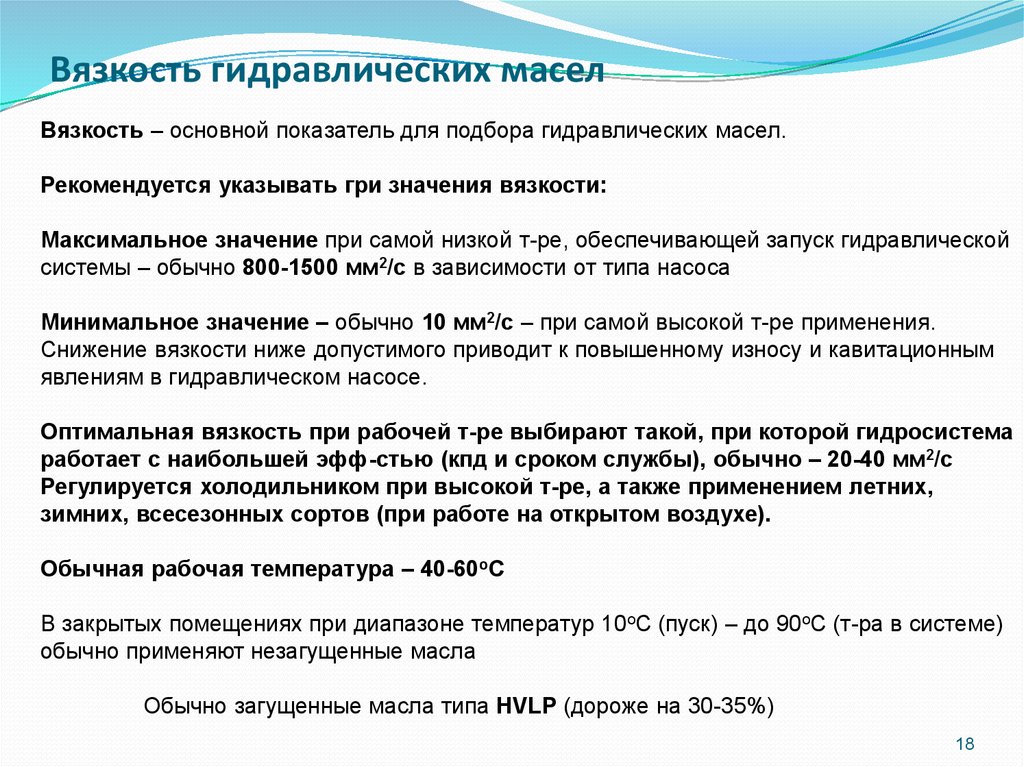

Вязкость гидравлической жидкости критически влияет на эффективность и долговечность системы. Слишком высокая вязкость при низких температурах вызывает повышенное сопротивление течению, затрудняет запуск и приводит к кавитации насоса. Чрезмерно низкая вязкость при рабочих температурах ухудшает смазку трущихся пар, увеличивает внутренние утечки и снижает КПД оборудования.

Основным ориентиром при выборе служит классификация ISO VG (International Standards Organization Viscosity Grade). Цифра в обозначении (например, ISO VG 46) указывает кинематическую вязкость жидкости в сантистоксах (сСт) при 40°C. Ключевое правило: вязкость в рабочем режиме должна находиться в диапазоне 10–100 сСт. Нижний предел (10 сСт) обеспечивает надежную смазку и уплотнение зазоров, верхний (100 сСт) – предотвращает избыточные потери на трение и перегрев.

Алгоритм выбора вязкости

Определите рабочие температурные условия системы:

- Минимальная температура пуска: Вязкость жидкости при этой температуре не должна превышать 1500–2000 сСт для обеспечения холодного запуска без повреждения насоса.

- Максимальная рабочая температура: Вязкость при этой температуре не должна опускаться ниже 10 сСт для сохранения смазывающих свойств и герметичности.

- Оптимальная рабочая температура: В этом режиме вязкость должна соответствовать требованиям производителя оборудования (обычно 20–50 сСт для большинства промышленных систем).

Индекс вязкости (ИВ) – ключевой параметр, характеризующий стабильность вязкости при изменении температуры. Чем выше ИВ (шкала от 0 до >100), тем меньше изменяется вязкость жидкости при нагреве или охлаждении. Для систем с широким рабочим диапазоном температур (например, мобильная техника) выбирайте жидкости с ИВ > 120, а лучше > 140. Это обеспечит:

- Легкий запуск в мороз без разжижения при рабочем нагреве.

- Стабильную смазку и защиту компонентов во всем диапазоне.

- Снижение энергопотерь на трение.

| Тип оборудования / Условия | Рекомендуемый ИВ | Пример ISO VG |

|---|---|---|

| Стационарные системы (постоянная T°) | ≥ 90 | ISO VG 32, 46 |

| Промышленные системы (умеренные колебания T°) | ≥ 100 | ISO VG 46, 68 |

| Мобильная техника, экстремальные перепады T° | ≥ 140 | ISO VG 46, 68 (синтетика) |

Практические шаги: 1) Уточните минимальную температуру запуска и максимальную рабочую температуру вашей системы. 2) Используя вязкостно-температурные диаграммы (VT-диаграммы) производителя жидкости, проверьте, чтобы при Tmin вязкость была ≤ 1500 сСт, а при Tmax – ≥ 10 сСт. 3) Выберите ISO VG и тип жидкости (минеральная, полусинтетическая, синтетическая) с высоким ИВ, удовлетворяющий этим граничным условиям и рекомендациям OEM. Синтетические жидкости (ПАО, сложные эфиры) обычно обладают наивысшим ИВ и лучшей низкотемпературной текучестью.

Индекс вязкости (VI): влияние на стабильность гидросистемы

Индекс вязкости (VI) количественно характеризует зависимость вязкости жидкости от температуры. Высокий VI указывает на меньшие изменения вязкости при колебаниях температуры. Для гидравлических систем это критически важно, так как рабочая температура узлов (насосов, клапанов, приводов) варьируется в широком диапазоне из-за внешних условий и внутреннего трения.

Жидкости с низким VI значительно меняют свою вязкость: при нагреве становятся слишком текучими (теряя смазывающую способность и увеличивая внутренние утечки), а при охлаждении – чрезмерно густыми (вызывая кавитацию насосов, медленный отклик системы и рост энергопотребления). Оба сценария провоцируют ускоренный износ компонентов и снижение КПД.

Последствия низкого индекса вязкости и стабильность системы

Нестабильная вязкость напрямую угрожает ключевым аспектам работы гидравлики:

- Защита от износа: Слишком низкая вязкость (при перегреве) разрушает масляную пленку между трущимися деталями (плунжерами, подшипниками). Это ведет к задирам, заеданию и выходу из строя насосов и двигателей.

- Герметичность: Излишне жидкое масло (при высокой температуре) просачивается через уплотнения и зазоры в клапанах, снижая давление и производительность системы.

- Кавитация насоса: Чрезмерно густое масло (на холодном пуске или в мороз) не успевает заполнить всасывающую полость насоса. Возникают разрывы потока (кавитация), сопровождающиеся ударными нагрузками, эрозией металла, шумом и потерей мощности.

- Гидродинамическое трение: Повышенная вязкость (при низких температурах) резко увеличивает сопротивление потоку в трубопроводах и фильтрах. Это требует большей мощности двигателя, ведет к потерям энергии на трение и перегреву жидкости.

- Точность управления: Изменения вязкости влияют на скорость срабатывания золотников, время отклика гидроцилиндров и точность позиционирования. Это критично для систем автоматики, станков ЧПУ или мобильной техники.

Для обеспечения стабильной работы гидросистемы в заданном диапазоне температур необходимо использовать жидкости с высоким индексом вязкости (обычно VI > 140, для ответственных систем VI > 160). Достигается это за счет применения:

- Высокоочищенных базовых масел (Группы III, IV, V по API).

- Вязкостных присадок (VI-улучшителей): Специальные полимеры (полиметакрилаты, олефиновые сополимеры), которые "раскручиваются" при нагреве, препятствуя сильному падению вязкости.

Выбор гидравлической жидкости с оптимальным и стабильным VI – ключевой фактор надежности, долговечности и энергоэффективности гидравлической системы на протяжении всего срока ее службы.

Антикоррозионные присадки в составе гидравлических масел

Антикоррозионные присадки в гидравлических маслах предназначены для защиты металлических поверхностей системы от химического и электрохимического разрушения под воздействием воды, кислорода воздуха и продуктов окисления масла. Они предотвращают образование ржавчины на стальных деталях, коррозию цветных металлов (меди, бронзы, латуни) и борются с агрессивными кислотами, возникающими при термическом разложении жидкости или окислении базового масла.

Эти присадки образуют на поверхности металлов адсорбционные или химические защитные слои толщиной в несколько молекул, блокируя доступ агрессивных агентов. Они также нейтрализуют кислотные соединения, повышают гидрофобность масла (способность отталкивать воду) и подавляют электрохимические реакции. Эффективность напрямую влияет на ресурс насосов, клапанов, цилиндров и уплотнений.

Ключевые характеристики и виды присадок

Требования к антикоррозионным присадкам включают химическую стабильность, совместимость с другими компонентами масла (особенно противоизносными и антиокислительными), термостойкость и долговременную защиту. Основные типы классифицируют по механизму действия и химическому составу:

- Пассиваторы металлов: Формируют инертные оксидные или сульфидные пленки (бензотриазол для меди, производные имидазолина).

- Пленкообразующие ингибиторы: Создают барьерные слои на поверхности (фосфаты, сульфонаты, карбоновые кислоты).

- Нейтрализующие агенты: Связывают кислоты (основные сульфонаты кальция/бария, амины).

- Гидрофобизаторы: Улучшают водоотделяющие свойства масла (неионогенные ПАВ).

Состав присадок подбирается с учетом совместимости с материалами гидросистемы и базовым маслом. Примеры соединений:

| Химический класс | Примеры соединений | Основная защита |

|---|---|---|

| Тиазолы/триазолы | Толутриазол, бензотриазол | Цветные металлы (Cu, Zn, латунь) |

| Сульфонаты | Кальциевые/бариевые сульфонаты | Сталь, нейтрализация кислот |

| Амины | Алкилированные дифериламины | Сталь, цветные металлы |

| Фосфорсодержащие | Алкилфосфаты, фосфониты | Сталь, комплексная защита |

Концентрация присадок строго нормируется: избыток может вызывать пенообразование или коррозию, недостаток – не обеспечивает защиту. Современные композиции часто сочетают несколько типов присадок для синергетического эффекта и расширения спектра действия, особенно в универсальных маслах для систем со смешанными металлами.

Антиизносные добавки: защита насосов от преждевременного износа

Антиизносные присадки образуют на поверхностях трения защитные пленки, снижающие прямой контакт металлических деталей насосов. Эти пленки формируются в условиях высокого давления и температуры, характерных для гидравлических контуров. Эффективность добавок критична для предотвращения задиров и микросваривания в зонах высоких нагрузок, особенно в поршневых, шестерёнчатых и пластинчатых насосах.

Химический состав присадок подбирается для работы с конкретными материалами (сталь, бронза, алюминиевые сплавы) и должен сохранять стабильность при длительной эксплуатации. Несовместимость с уплотнителями или другими компонентами жидкости недопустима. Основные механизмы действия включают адсорбцию на металле, химические реакции с поверхностью и образование полимерных слоев под нагрузкой.

Ключевые типы антиизносных добавок

- Цинк-дитиофосфаты (ZDDP): Наиболее распространены. Образуют сульфидные/фосфатные плёнки. Эффективны при умеренных нагрузках.

- Беззольные фосфорные соединения: Альтернатива ZDDP для экологичных жидкостей. Снижают риск коррозии цветных металлов.

- Серо-фосфорные комплексы: Для экстремальных давлений. Часто комбинируются с противоокислителями.

- Органические молибденовые соединения: Снижают трение и температуру в контактах.

| Тип насоса | Критические зоны износа | Рекомендуемые присадки |

|---|---|---|

| Аксиально-поршневой | Блок цилиндров/башмаки, золотник | ZDDP, серо-фосфорные |

| Шестерёнчатый | Торцы шестерён, подшипники | Беззольные фосфаты, ZDDP |

| Пластинчатый | Кромки пластин, статорное кольцо | Молибденовые комплексы, ZDDP |

Синергия с другими присадками обязательна: противоокислители предотвращают деградацию антиизносных компонентов, а депрессорные добавки сохраняют текучесть при низких температурах. Современные тенденции включают разработку многофункциональных присадок, сочетающих антиизносные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Подбор концентрации требует баланса: недостаток ведёт к ускоренному износу, избыток может вызывать коррозию или образование отложений. Тестирование по стандартам DIN 51524, ISO 6743 и спецификациям производителей насосов (например, Bosch Rexroth, Parker) обязательно для подтверждения эффективности.

Деэмульгирующие свойства: удаление воды из гидросистемы

Деэмульгирующие свойства гидравлической жидкости определяют её способность отделять и выводить попавшую в систему воду, предотвращая образование стабильных эмульсий. Вода проникает в гидросистемы через уплотнения, конденсат или при обслуживании, а её присутствие вызывает коррозию металлических деталей, ускоряет окисление масла и ухудшает смазывающие характеристики. Эффективное разделение фаз (масло-вода) критически важно для сохранения работоспособности оборудования.

Для достижения деэмульгирующего эффекта в состав жидкостей вводят специальные поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Эти добавки ускоряют коалесценцию – объединение мелких водяных капель в крупные, которые затем оседают под действием силы тяжести в резервуарах или фильтрах. Современные гидравлические масла проходят испытания по стандартам (например, ASTM D1401), где оценивается скорость расслаивания эмульсии и полнота отделения воды.

Ключевые аспекты деэмульгации

- Механизм работы: ПАВ адсорбируются на поверхности водяных капель, нейтрализуя заряды и облегчая их слияние.

- Влияние температуры: При низких температурах вязкость масла возрастает, замедляя отделение воды. Высокие температуры ускоряют процесс, но усиливают окисление.

- Зависимость от состава: Минеральные масла деэмульгируют лучше синтетических (особенно эстеров), поэтому последние требуют тщательного подбора присадок.

| Фактор | Влияние на деэмульгацию |

|---|---|

| Загрязнения (частицы сажи, продукты износа) | Стабилизируют эмульсию, препятствуя коалесценции |

| Химический состав базового масла | Нафтеновые основания отделяют воду лучше парафиновых |

| Концентрация деэмульгаторов | Избыток присадок может ухудшить водоотделение |

Для поддержания деэмульгирующих свойств необходимо регулярно контролировать состояние гидравлической жидкости: проводить анализ на содержание воды (например, методом Карла Фишера) и визуальную оценку прозрачности. При длительной работе или в условиях высокой влажности рекомендована установка сепараторов воды или гигроскопических фильтров, дополняющих действие присадок.

Антиоксиданты: предотвращение окисления гидравлической жидкости

Окисление гидравлической жидкости под воздействием кислорода, высоких температур и каталитических металлов приводит к необратимым изменениям её свойств. Этот процесс сопровождается образованием кислот, лаков, шлама и увеличением вязкости, что провоцирует износ компонентов, коррозию, засорение фильтров и снижение эффективности гидросистемы.

Антиоксиданты – ключевые присадки, замедляющие окисление путём прерывания цепных реакций. Они нейтрализуют свободные радикалы и пероксиды, образующиеся при контакте жидкости с кислородом, тем самым сохраняя стабильность базового масла и продлевая срок службы гидравлической системы.

Классификация и механизм действия антиоксидантов

Антиоксиданты делятся на два основных типа в зависимости от их функции:

- Ингибиторы радикального окисления (например, фенолы, ароматические амины): реагируют со свободными радикалами (R•), превращая их в стабильные соединения.

- Разрушители пероксидов (сульфиды, производные фосфора): разлагают гидропероксиды (ROOH) до нейтральных спиртов, предотвращая образование новых радикалов.

Синергетический эффект достигается при комбинации обоих типов. Характеристики распространённых антиоксидантов:

| Тип | Примеры | Особенности |

|---|---|---|

| Фенольные | Бутилгидрокситолуол (BHT) | Эффективны при умеренных температурах, низкая токсичность |

| Аминные | Дифениламин, алкилированные дифениламины | Стабильны при высоких температурах, могут вызывать потемнение жидкости |

| Серосодержащие | Тиодифенилы, сульфиды цинка | Активно разрушают пероксиды, могут повышать коррозионную активность |

Подбор антиоксидантов зависит от состава гидравлической жидкости (минеральная, синтетическая) и условий эксплуатации. Их концентрация строго дозируется: избыток может ухудшить антипенные или противоизносные свойства. Контроль остаточного содержания антиоксидантов – обязательный этап диагностики состояния жидкости в процессе эксплуатации.

Модификаторы трения и противоизносные пакеты

Модификаторы трения (фрикционные присадки) регулируют коэффициент трения между контактирующими поверхностями в гидросистеме. Их основная задача – оптимизировать сцепление в зонах фрикционного контакта (например, в тормозных механизмах или сцеплениях), предотвращая проскальзывание или вибрации (дрожание). Одновременно они минимизируют потери энергии на трение в насосах и двигателях, повышая общий КПД системы. Эффективность действия зависит от химической структуры и способности образовывать прочные адсорбционные пленки на металле.

Противоизносные пакеты – комплексные добавки, защищающие детали от износа при граничном трении и высоких нагрузках. Они предотвращают прямой контакт металлических поверхностей за счет образования на них прочных защитных слоев. Эти слои создаются либо химически (реакция присадки с металлом под нагрузкой и температурой), либо физически (осаждение специальных соединений). Пакеты часто включают синергические комбинации различных компонентов для расширения диапазона защиты.

Ключевые компоненты и механизмы действия

Основные типы модификаторов трения:

- Органические фосфаты и фосфонаты: Формируют полимерные пленки, стабилизирующие трение.

- Высокомолекулярные сложные эфиры и амиды жирных кислот: Обеспечивают плавное, "мягкое" трение без рывков.

- Модифицированные графиты или дисульфид молибдена (MoS2): Используются реже в гидравлике, но эффективны в экстремальных условиях.

Состав и действие противоизносных пакетов:

| Тип присадки | Представители | Механизм защиты |

|---|---|---|

| Цинкдиалкилдитиофосфаты (ZDDP) | Первичные, вторичные ZDDP | Образование сульфидно-фосфатных стекловидных слоев на металле под нагрузкой |

| Беззольные фосфорсодержащие | Триарилфосфаты, алкилфосфаты | Химическое модифицирование поверхности, формирование железо-фосфатных пленок |

| Серусодержащие | Сульфиды, полисульфиды, тиофосфаты | Создание сульфидных слоев, обладающих высокой несущей способностью |

| Комплексные | Смеси ZDDP+аминов, фосфатов+эфиров | Синергия: комбинированное химическое и адсорбционное действие, защита в широком диапазоне нагрузок и температур |

Критические аспекты применения:

- Совместимость с базовым маслом и другими присадками: Некоторые компоненты (особенно ZDDP) могут негативно влиять на стабильность гидравлических жидкостей или вызывать коррозию цветных металлов при неправильном подборе.

- Влияние на экологию: Тенденция к использованию беззольных (ASH-less) пакетов на основе фосфора и серы вместо ZDDP из-за экологических ограничений (содержание цинка, фосфора, серы).

- Сбалансированность концентрации: Недостаток присадок ведет к повышенному износу, избыток – к отложениям, закоксовыванию клапанов или снижению фильтруемости.

- Адаптация к материалам уплотнений: Присадки не должны вызывать разбухание, растрескивание или усадку эластомеров.

Определение подходящего класса чистоты по ISO 4406

Стандарт ISO 4406:2021 устанавливает метод классификации уровня загрязнения твердыми частицами в гидравлических жидкостях по их концентрации. Он определяет диапазоны количества частиц на единицу объема (обычно 1 мл) в трех контрольных размерных каналах: ≥4 μm(c), ≥6 μm(c) и ≥14 μm(c). Буква "(c)" указывает на калибровку по ISO 11171.

Класс чистоты выражается тремя цифрами (например, 18/16/13), где каждая цифра соответствует диапазону количества частиц в одном из указанных размерных каналов: первая цифра - для ≥4 μm(c), вторая - для ≥6 μm(c), третья - для ≥14 μm(c). Более низкие цифры обозначают более чистую жидкость (меньше частиц), более высокие - более загрязненную.

Ключевые аспекты определения подходящего класса

Требования оборудования (OEM-спецификации): Производители гидравлических компонентов (насосов, клапанов, сервомоторов) и систем всегда указывают обязательный целевой класс чистоты по ISO 4406 для своей продукции. Это отправная точка. Использование жидкости с классом чистоты хуже (цифры выше) требуемого гарантированно приводит к снижению надежности, производительности и срока службы.

Критические факторы системы: Даже при соблюдении рекомендаций OEM, выбор конкретного класса внутри допустимого диапазона зависит от:

- Рабочего давления: Высокое давление (особенно > 210 бар) требует более высокого класса чистоты (более низких цифр), так как мелкие частицы под давлением вызывают значительный абразивный износ и заклинивание.

- Тип компонентов: Системы с прецизионными сервоклапанами, пропорциональными клапанами или аксиально-поршневыми насосами высокого давления гораздо более чувствительны к загрязнению, чем системы с простыми шестеренными насосами и золотниковыми клапанами.

- Условия эксплуатации: Суровые условия (высокая/низкая температура, влажность, запыленность), циклические нагрузки или критичность системы (например, в авиации или металлургии) требуют более строгого контроля чистоты.

- Тип гидравлической жидкости: Некоторые жидкости (например, на основе эфиров) могут быть более чувствительны к определенным видам загрязнений или иметь специфические требования к фильтрации.

Контроль и поддержание: Определение требуемого класса – это лишь первый шаг. Необходимо:

- Регулярно проводить отбор проб жидкости из работающей системы (по стандартной процедуре).

- Анализировать пробы с помощью автоматических счетчиков частиц (предпочтительно) или ручного подсчета под микроскопом по ISO 4407.

- Сравнивать полученные значения с целевым классом.

- Принимать меры при отклонениях: проверка/замена фильтров, выявление источников загрязнения, замена жидкости при необходимости.

| Код ISO 4406 | Размер частиц ≥4 μm(c) (частиц/мл) | Размер частиц ≥6 μm(c) (частиц/мл) | Размер частиц ≥14 μm(c) (частиц/мл) |

|---|---|---|---|

| 13/10/7 | до 80 | до 10 | до 1.3 |

| 15/12/9 | до 320 | до 40 | до 5 |

| 16/13/10 | до 640 | до 80 | до 10 |

| 18/15/12 | до 2,500 | до 320 | до 40 |

| 20/17/14 | до 10,000 | до 1,300 | до 160 |

| 21/18/15 | до 20,000 | до 2,500 | до 320 |

Экономический аспект: Выбор более высокого класса чистоты (низкие цифры) требует более эффективной и дорогой фильтрации на этапе заправки и в системе. Однако инвестиции в чистоту многократно окупаются за счет резкого снижения затрат на ремонт, замену дорогостоящих компонентов и простои оборудования.

Определение и строгое поддержание оптимального класса чистоты по ISO 4406 является фундаментальным требованием для надежной, долговечной и экономичной работы любой гидравлической системы.

Методы идентификации типа гидравлической жидкости

Точное определение типа гидравлической жидкости критически важно для безопасной эксплуатации оборудования, предотвращения повреждений и обеспечения совместимости с уплотнениями. Неправильная идентификация может привести к катастрофическим отказам системы, коррозии компонентов или деградации материалов. Используются как лабораторные, так и экспресс-методы анализа ключевых характеристик жидкости.

Процесс идентификации начинается с визуального осмотра (цвет, прозрачность, запах) и проверки документации (паспорта безопасности, маркировка тары). Однако этих данных недостаточно для достоверного заключения. Основные методы включают комплексную оценку физико-химических свойств жидкости и сравнение полученных данных с эталонными значениями для известных типов.

Ключевые методы анализа

- Определение вязкости: Измерение кинематической вязкости при 40°C и 100°C с помощью вискозиметра. Отклонение от нормы указывает на загрязнение или неправильный тип.

- Анализ базового состава: Инфракрасная спектроскопия (ИК-Фурье) выявляет тип базового масла (минеральное, синтетическое эфирное, ПАО, гликоль) по характерным пикам поглощения.

- Тест на содержание воды: Метод Карла Фишера или термогравиметрический анализ для количественного определения воды. Превышение нормы (обычно >0.1%) требует замены жидкости.

Дополнительные тесты включают измерение кислотного числа (TAN) для оценки степени окисления, определение зольности (содержание присадок) и анализ элементного состава методом ICP (спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) для выявления износа металлов или загрязнений.

| Метод | Определяемые параметры | Применяемые стандарты |

|---|---|---|

| ИК-спектроскопия | Тип базового масла, окисление, загрязнения | ASTM E2412, ISO 9377-2 |

| Вискозиметрия | Кинематическая вязкость, индекс вязкости | ASTM D445, ISO 3104 |

| Метод Карла Фишера | Точное содержание воды | ASTM D6304, ISO 12937 |

Для полевых условий применяют экспресс-тесты: индикаторные полоски на воду, портативные вискозиметры, рефрактометры для оценки концентрации водно-гликолевых растворов. Результаты сравнивают с паспортами жидкостей производителей и требованиями стандартов ISO 6743-4, DIN 51524, SAE J524.

Международные стандарты DIN 51524 и их расшифровка

Стандарт DIN 51524, разработанный Немецким институтом стандартизации (Deutsches Institut für Normung), устанавливает требования к минеральным гидравлическим маслам для промышленного и мобильного применения. Он классифицирует жидкости по эксплуатационным характеристикам, составу и области использования, обеспечивая единые критерии качества и совместимости оборудования.

Ключевым аспектом стандарта является разделение масел на категории HLP и HVLP, где буквенные обозначения указывают на функциональные свойства. Требования включают контроль вязкостно-температурных характеристик, противоизносных добавок, стабильности к окислению, фильтруемости и защиты от коррозии. Соответствие DIN 51524 подтверждается лабораторными испытаниями по регламентированным методикам.

Классификация по DIN 51524

- HLP (части 1-3): Универсальные масла с улучшенными противоизносными присадками. Подразделяются на:

- Часть 1: Базовые требования

- Часть 2: Повышенная термостабильность

- Часть 3: Улучшенная фильтруемость

- HVLP (часть 4): Масла с высоким индексом вязкости (VI>140) за счет полимерных модификаторов. Сохраняют стабильную вязкость при перепадах температур.

| Параметр | Метод испытаний | Требования для HLP (пример) |

|---|---|---|

| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | ≥90 (HLP), ≥140 (HVLP) |

| Противоизносные свойства | DIN 51354 (FZG) | Класс износа ≥10 |

| Коррозионная защита | DIN 51585 | Класс 0-1 |

Маркировка по стандарту включает обозначение DIN 51524, категорию (например, HLP 46), где число указывает кинематическую вязкость при 40°C в мм²/с. Для HVLP-масел добавляется индекс V (например, HVLP 68 V).

- Расшифровка обозначений:

- H: Hydrauliköle (гидравлические масла)

- L: Verschleißschutz (защита от износа)

- P: Phosphorhaltige Additive (фосфорсодержащие присадки)

- V: VI-verbessert (улучшенный индекс вязкости)

- Области применения: Оборудование с насосами поршневого, шестеренчатого и пластинчатого типов, системы с высоким давлением (>150 бар) и широким температурным диапазоном (-20°C до +80°C).

Классификация гидравлических жидкостей по давлению: HL, HM, HV

Классификация гидравлических жидкостей по эксплуатационному давлению в системе (HL, HM, HV) базируется на международных стандартах ISO 6743-4 и DIN 51524. Основным критерием разделения является стойкость масла к износу и способность работать под разными нагрузками. Эта градация отражает уровень защиты трущихся поверхностей компонентов гидросистемы.

Категория напрямую связана с наличием и эффективностью антиизносных (AW) и противозадирных (EP) присадок. Повышение класса (от HL к HV) соответствует росту рабочих давлений, температурных нагрузок и требований к защите оборудования. Неправильный подбор жидкости ведет к ускоренному износу насосов, клапанов и гидроцилиндров.

Основные категории и их свойства

| Класс | Ключевые характеристики | Типовое применение |

|---|---|---|

| HL | Минеральные масла с базовыми антиокислительными и антикоррозионными присадками. Не содержат противоизносных добавок. | Гидросистемы с низким давлением (до 15 МПа) и невысокими нагрузками: ручной инструмент, простые прессы, конвейеры. |

| HM | Масла с улучшенными антиокислительными свойствами и обязательным пакетом антиизносных (AW) присадок (на основе цинка, фосфора). | Системы среднего и высокого давления (15-35 МПа): промышленные станки, экскаваторы, погрузчики, прессовое оборудование. |

| HV | Масла класса HM с высоким индексом вязкости (VI) за счет вязкостных присадок. Сохраняют стабильную вязкость при резких колебаниях температуры. | Высоконагруженные системы (свыше 35 МПа) с широким диапазоном рабочих температур: мобильная техника (сельхоз, строительная), оборудование для экстремального климата. |

Переход от HM к HV обеспечивает не повышение давления как такового, а устойчивость к его скачкам и пикам в условиях вязкостных изменений. Класс HV критичен для систем с высоким КПД и минимальными зазорами, где потеря вязкости при нагреве вызывает катастрофический износ.

Расшифровка маркировки жидкостей по ГОСТ 17479.0-85

Маркировка гидравлических жидкостей по ГОСТ 17479.0-85 представляет собой буквенно-цифровой код, структурированный по группам. Каждая группа содержит информацию о ключевых характеристиках продукта, обеспечивая однозначную идентификацию его свойств и области применения. Обозначение формируется в строгой последовательности, где позиции символов регламентированы стандартом.

Полная маркировка включает до четырех групп знаков, разделенных дефисами. Первая группа указывает базовый состав жидкости, вторая – класс вязкости, третья – уровень эксплуатационных свойств, четвертая (при наличии) – специальные модификации. Отсутствие какой-либо группы означает, что жидкость не классифицируется по данному признаку или соответствует базовым требованиям без дополнительных указаний.

Детализация групп маркировки

| Группа в маркировке | Символы | Расшифровка |

|---|---|---|

| 1-я | МГ, МГЕ, АМГ | Тип жидкости: МГ – минеральные гидравлические масла, МГЕ – экологичные, АМГ – авиационные |

| 2-я | 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 | Класс вязкости по ISO 3448 (кинематическая вязкость при 40°C в мм²/с) |

| 3-я | А, Б, В, Г, Д | Группа эксплуатационных свойств: А – базовые масла без присадок, Б – с антиокислительными/антикоррозионными присадками, В – с противоизносными присадками, Г, Д – для высоконагруженных систем |

| 4-я | Т, С, Э | Специальные требования: Т – термостабильность, С – для систем с сервоуправлением, Э – энергосберегающие |

Примеры расшифровки:

- МГ-22-В: Минеральное гидравлическое масло (МГ), вязкость 22 мм²/с (22), с противоизносными присадками (В)

- АМГ-10-ВТ: Авиационное гидравлическое масло (АМГ), вязкость 10 мм²/с (10), с противоизносными присадками (В) и термостабильное (Т)

- МГЕ-46-ГЭ: Экологичное гидравлическое масло (МГЕ), вязкость 46 мм²/с (46), для высоких нагрузок (Г), энергосберегающее (Э)

Спецжидкости для авиационных гидравлических систем

Авиационные гидравлические жидкости эксплуатируются в экстремальных условиях: широкий температурный диапазон (-60°C до +150°C), высокое давление (до 500 атм), вибрации и необходимость абсолютной надежности. К ним предъявляются жесткие требования по пожаробезопасности, термической стабильности, антикоррозионным свойствам и совместимости с уплотнительными материалами.

Основу таких жидкостей составляют синтетические базовые масла с комплексом присадок. Использование минеральных масел ограничено из-за низкой огнестойкости и плохих низкотемпературных характеристик. Строгое соответствие международным (MIL, SAE) и национальным (ГОСТ, ОСТ) стандартам является обязательным условием допуска в авиацию.

Ключевые типы и характеристики

| Тип жидкости | Химическая основа | Стандарты | Ключевые свойства |

|---|---|---|---|

| Минеральные (устаревшие) | Низкозастывающие нефтяные масла | МГ-8 (ГОСТ 12248), MIL-H-5606 | Низкая стоимость, ограниченный температурный диапазон, горючесть |

| Синтетические (огнестойкие) | Фосфатные эфиры (органофосфаты) | ОМ-15 (ОСТ 37.001.050), Skydrol® (MIL-H-8446) | Самозатухание, стабильность при +150°C, агрессивность к некоторым покрытиям |

| Синтетические (низкотемпературные) | Сложные эфиры или полигликоли | МГ-15 (ГОСТ 13004), MIL-H-83282 | Работоспособность при -55°C, биоразлагаемость, умеренная огнестойкость |

Составы включают обязательные присадки: антиоксиданты (фенольные/аминные), антикоррозионные агенты (бензотриазол), противоизносные (цинк-дитиофосфаты), антипенные (силиконы) и красители для идентификации. Смешивание жидкостей разных типов категорически запрещено из-за риска расслоения и потери эксплуатационных свойств.

Трансмиссионные масла vs гидравлические: ключевые отличия

Трансмиссионные масла предназначены для смазывания узлов трения в механических передачах (коробки передач, редукторы, раздаточные коробки). Их основная задача – снижение износа шестерён, подшипников и синхронизаторов, предотвращение задиров и эффективный отвод тепла от контактных зон. Работают в условиях экстремальных контактных давлений (до 4 ГПа) и скольжения.

Гидравлические жидкости служат рабочим телом для передачи энергии в гидросистемах (насосы, цилиндры, клапаны). Ключевые функции: передача усилия без сжатия, смазка насосов, защита от коррозии и износа компонентов, сохранение стабильности при высоких/низких температурах. Работают в условиях высокого давления (до 70 МПа), но с минимальным трением скольжения.

Сравнительные характеристики

| Критерий | Трансмиссионные масла | Гидравлические жидкости |

|---|---|---|

| Вязкость | Высокая (SAE 75W-90, 80W-140) для сохранения плёнки под ударной нагрузкой | Низкая/средняя (ISO VG 32, 46) для быстрого потока и минимизации потерь |

| Присадки | EP-присадки (серо-фосфорные), противоизносные, противозадирные | Антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные (без EP), антипенные |

| Требования | Предельная нагрузочная способность (FZG, Timken), термостабильность | Стабильность вязкости, деаэрация, фильтруемость, совместимость с уплотнениями |

Несовместимость: Замена одного продукта другим недопустима. Трансмиссионные масла в гидросистемах вызывают:

- Повышенное сопротивление потоку

- Кавитацию насосов

- Забивание фильтров

Гидравлические жидкости в трансмиссиях:

- Не обеспечивают защиту от задиров из-за отсутствия EP-присадок

- Приводят к ускоренному износу шестерён

- Вызывают перегрев узлов

Подбор гидромасла для высоконагруженной спецтехники

Для экскаваторов, бульдозеров и другой высоконагруженной спецтехники критически важна стабильность гидравлической жидкости при экстремальных давлениях и температурах. Неправильный выбор масла провоцирует ускоренный износ насосов, клапанов и цилиндров, увеличивает риск перегрева и выхода системы из строя.

Ключевыми критериями служат вязкостные характеристики, антиизносные свойства, термическая стабильность и соответствие допускам производителя оборудования. Игнорирование этих параметров ведет к снижению КПД гидросистемы, повышенному энергопотреблению и незапланированным простоям техники.

Ключевые параметры выбора

При подборе масла для тяжелонагруженных систем учитывайте следующие характеристики:

- Класс вязкости по ISO VG: Для ударных нагрузок рекомендованы масла VG 46, 68 или 100. Выбор зависит от рабочих температур:

- VG 46: диапазон -10°C до +60°C

- VG 68: устойчивость при -25°C до +80°C

- VG 100: экстремальные нагрузки свыше +80°C

- Антиизносные присадки (AW): Обязательны соединения цинка (ZDDP) или беззольные технологии. Тестируются по стандартам DIN 51524-2 (HLP) и ISO 6743-4

- Индекс вязкости (VI): ≥160 для сохранения свойств при перепадах температур

| Тип оборудования | Рекомендуемый класс | Критические свойства |

|---|---|---|

| Гусеничные экскаваторы | ISO VG 68 (HLP) | AW, фильтруемость при загрязнениях |

| Карьерные самосвалы | ISO VG 100 (HVLP) | Высокий VI, термостабильность |

| Буровые установки | ISO VG 46 (HVI) | Низкая температура застывания, антикоррозийность |

Обязательно проверяйте соответствие спецификациям производителя: Caterpillar требует масла с допуском TO-4, Bosch Rexroth - серии HLP-C, а Komatsu - жидкостей класса Super HD. Используйте синтетические или полусинтетические масла при постоянных нагрузках свыше 300 бар.

Особенности жидкостей для морских гидравлических систем

Морские гидравлические жидкости эксплуатируются в экстремальных условиях: постоянный контакт с солёной водой, широкий диапазон температур (от арктического холода до тропической жары), вибрации, ограниченность пространства для обслуживания и повышенные требования к пожаробезопасности на судах. Эти факторы диктуют необходимость использования специализированных составов, существенно отличающихся от стандартных промышленных гидравлических масел.

Ключевой особенностью является требование к высокой коррозионной стойкости. Солёная морская вода, брызги и влажный воздух агрессивно воздействуют на металлические компоненты системы (насосы, клапаны, трубопроводы). Жидкость обязана обеспечивать эффективную защиту от коррозии черных и цветных металлов, особенно в присутствии электролитов. Не менее критична устойчивость к окислению и термическая стабильность, так как длительная работа под нагрузкой в замкнутом контуре вызывает старение жидкости.

Специфические требования и свойства

Помимо базовых характеристик, морские гидравлические жидкости должны обладать рядом специфических свойств:

- Высокая антикоррозионная защита: Ингибиторы коррозии должны быть эффективны против ржавчины, питтинга и коррозии меди/медных сплавов в солёной среде.

- Отличные противоизносные свойства: Защита высоконагруженных компонентов (плунжерных пар, шестерённых насосов) при работе в условиях вибрации и ударов.

- Низкая точка застывания: Сохранение текучести при отрицательных температурах (-40°C и ниже для арктических зон) для обеспечения запуска и работы в холодную погоду.

- Высокая вязкостно-температурная стабильность: Минимальное изменение вязкости при колебаниях температуры окружающей среды и рабочего нагрева.

- Хорошие деаэрационные и антипенные свойства: Быстрое отделение и вывод воздуха и паров воды для предотвращения кавитации, шума и снижения эффективности.

- Экологическая безопасность: Для систем, где возможны утечки за борт (рулевые механизмы, траловое оборудование), предпочтение отдается быстроразлагаемым (биоразлагаемым) жидкостям с низкой токсичностью для морской флоры и фауны.

- Пожаробезопасность: На танкерах, буровых платформах и военных кораблях часто применяются огнестойкие жидкости на основе сложных эфиров или полигликолей.

- Совместимость с уплотнениями: Отсутствие негативного воздействия на материалы уплотнений (нитрил, фторкаучук, полиуретан), предотвращение их разбухания или усыхания.

Основные типы морских гидравлических жидкостей включают минеральные масла с усиленным пакетом присадок, синтетические углеводороды (PAO), сложные эфиры и водо-гликолевые составы. Выбор конкретного типа зависит от класса судна, типа оборудования, рабочих температур и экологических требований.

| Тип жидкости | Ключевые преимущества | Основные сферы применения на судне |

|---|---|---|

| Минеральные (HM) | Оптимальное соотношение цена/производительность, хорошие смазывающие свойства | Общесудовые системы (люковые закрытия, шпили, краны), вспомогательные механизмы |

| Синтетические (PAO) | Отличная стабильность вязкости, низкая точка застывани, долгий срок службы | Системы в арктических условиях, высоконагруженные контуры |

| Огнестойкие (HFD-R / HFD-U) | Высокая температура воспламенения, самозатухание | Танкеры, буровые установки, машинные отделения с высоким риском пожара |

| Биоразлагаемые (EAL) | Низкая токсичность, быстрое разложение в воде | Рулевые механизмы, подруливающие устройства, траловое оборудование |

Работа при экстремально низких температурах: арктические сорта

Арктические гидравлические жидкости разработаны для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, Антарктики и высокогорья, где температуры регулярно опускаются ниже -45°C. Ключевым требованием является сохранение текучести и функциональных свойств при экстремальном холоде, исключающее риск застывания или повышения вязкости до критических значений.

Основу таких жидкостей составляют синтетические базовые масла – преимущественно полиальфаолефины (ПАО) и сложные эфиры, обладающие сверхнизкой температурой застывания (до -60°C) и стабильной вязкостно-температурной характеристикой. В состав вводятся специализированные присадки: антифризные компоненты, противоизносные агенты, сохраняющие эффективность при холоде, и антиоксиданты, замедляющие старение.

Ключевые характеристики и стандарты

- Вязкость по ISO VG: 15, 22, 32 (низковязкие сорта для минимизации сопротивления течению)

- Температура застывания: ≤ -55°C (по ГОСТ 20287 или ASTM D97)

- Индекс вязкости (VI): >140 (высокая стабильность вязкости при перепадах температур)

- Стандарты: ГОСТ 19006 (марки МГЕ-22А, МГЕ-32А), ISO 11158 (класс HVLP), DIN 51524 (класс HLP-V)

| Параметр | Требование для арктических марок | Метод испытаний |

|---|---|---|

| Кинематическая вязкость при -40°C, сСт | ≤ 1500 | ASTM D445 |

| Температура вспышки, °C | > 160 | ASTM D92 |

| Коррозионное воздействие (Cu, 3ч при 100°C) | Класс 1 | ISO 2160 |

Эксплуатация требует контроля влажности: даже незначительное содержание воды вызывает образование кристаллов льда, нарушающих работу гидросистем. Современные разработки включают нано-модифицированные составы, снижающие трение при холодном пуске, и биоразлагаемые варианты на основе эфиров для экологически чувствительных регионов.

Контроль уровня загрязнений в процессе эксплуатации

Загрязнение гидравлической жидкости твёрдыми частицами, водой или газами приводит к ускоренному износу компонентов системы, снижению КПД и риску внезапных отказов. Регулярный мониторинг позволяет своевременно выявлять отклонения от нормы и предотвращать критические повреждения насосов, клапанов и гидроцилиндров.

Эффективный контроль включает систематический отбор проб рабочей жидкости с последующим лабораторным или экспресс-анализом. Ключевыми параметрами являются количество и размер частиц, содержание воды, вязкость, кислотное число и наличие продуктов окисления. Частота проверок зависит от условий эксплуатации и критичности оборудования.

Основные методы анализа загрязнений:

- Партикуляный счёт: подсчёт частиц с помощью автоматических счётчиков (лазерных или поршневых) для определения класса чистоты по ISO 4406.

- Гравиметрический анализ: измерение массы загрязнений на фильтре после пропускания фиксированного объёма жидкости.

- Тест на содержание воды: методы Карла Фишера (точный) или кавитационный (экспресс).

- Анализ вязкости: вискозиметры для выявления изменений из-за окисления или загрязнения.

Стандарты чистоты гидравлических жидкостей

Классификация по ISO 4406 регламентирует допустимое количество частиц разного размера в 1 мл жидкости. Требуемый класс устанавливается производителем оборудования и зависит от типа системы:

| Тип гидросистемы | Рекомендуемый класс ISO 4406 | Макс. размер частиц (мкм) |

|---|---|---|

| Высокоточные сервосистемы | 14/12/10 | 5 |

| Промышленные станки | 17/15/13 | 15 |

| Мобильная техника | 19/17/14 | 25 |

Профилактические меры:

- Установка фильтров тонкой очистки (β10≥200) с контролем перепада давления.

- Применение дыхательных клапанов с осушителями для блокировки влаги.

- Регламентная замена фильтрующих элементов по показаниям датчиков загрязнения.

- Очистка гидробаков при сервисном обслуживании.

- Использование уплотнений, исключающих инфильтрацию абразивов.

Симптомы старения гидравлической жидкости

Определение признаков деградации рабочей жидкости критически важно для профилактики отказов гидравлических систем. Основные симптомы проявляются в изменении физико-химических свойств и визуальных характеристик жидкости.

Контроль состояния жидкости включает регулярный отбор проб и лабораторный анализ. Ключевые индикаторы старения разделяются на несколько категорий, требующих комплексной оценки.

Визуальные и физические изменения

- Потемнение или помутнение – окисление базового масла и накопление шламов

- Повышенная вязкость – образование тяжелых полимеров и смол

- Пенообразование – деградация антипенных присадок

- Выпадение осадка – отделение нерастворимых продуктов окисления

Функциональные нарушения в системе

- Снижение КПД оборудования – падение производительности насосов

- Увеличение рабочей температуры – рост трения в узлах

- Заедание золотников – образование лаковых отложений

- Ускоренный износ деталей – потеря смазывающих свойств

| Параметр | Норма | Критическое отклонение |

|---|---|---|

| Кислотное число (TAN) | 0.1-1.0 мг KOH/г | Увеличение на 200% |

| Содержание воды | < 0.1% | > 0.2% |

| Частицы загрязнений | ISO 18/16/13 | ISO 22/20/17 |

Химические показатели включают рост кислотности (TAN), снижение щелочного числа (TBN) в минеральных маслах, падение концентрации антиокислительных присадок. Анализ газовой хроматографии выявляет присутствие продуктов термического разложения.

Комплексная диагностика позволяет дифференцировать естественное старение от каталитической деградации, вызванной загрязнениями металлической стружкой или перегревом. Своевременное выявление симптомов предотвращает лавинообразный износ компонентов.

Анализ проб масла: базовые методики и оборудование

Анализ проб гидравлических жидкостей является обязательным элементом технического обслуживания оборудования, позволяя оценить состояние масла, выявить загрязнения и определить степень износа компонентов системы. Регулярные исследования проб помогают предотвратить аварии, оптимизировать сроки замены жидкостей и снизить эксплуатационные расходы. Основные задачи включают контроль вязкости, кислотного числа, содержания воды, частиц металлов и полимерных добавок.

Для проведения анализов применяется комплекс лабораторных и портативных методов, обеспечивающих точность измерений в соответствии с международными стандартами ISO, ASTM и ГОСТ. Ключевые этапы исследования охватывают подготовку пробы, инструментальный анализ, интерпретацию результатов и разработку рекомендаций. Современные лаборатории используют автоматизированные системы для обработки данных и прогнозирования остаточного ресурса жидкости.

Ключевые методики и инструменты

Спектрометрический анализ определяет концентрацию металлов (железо, медь, алюминий) методом атомно-эмиссионной спектроскопии (AES) или рентгенофлуоресцентного анализа (XRF). Оборудование:

- Плазменные спектрометры ICP-OES для частиц размером <5 мкм

- Ротационные дисковые электроды в AES-анализаторах

- Портативные XRF-анализаторы для экспресс-диагностики на объектах

Контроль физико-химических показателей включает:

- Измерение вязкости: ротационные вискозиметры (по ASTM D445)

- Определение кислотного числа: потенциометрическое титрование (ASTM D664)

- Анализ воды: кулонометрический метод Карла Фишера (ASTM D6304)

Мониторинг загрязнений проводится с помощью:

- Автоматических счетчиков частиц (ISO 4406)

- Инфракрасной спектроскопии (FTIR) для выявления окисления, нитрования и добавок

- Гравиметрических тестов на содержание шлама

| Метод | Параметры | Оборудование |

|---|---|---|

| Анализ ферромагнитных частиц | Индекс износа | Магнитные сепараторы, PQ-анализаторы |

| Тест на стабильность | Склонность к пенообразованию | Аппараты для продувки воздухом (ASTM D892) |

Интерпретация результатов требует сопоставления данных с предельно допустимыми значениями для конкретного типа жидкости и оборудования. Отклонения по вязкости (±10% от номинала) сигнализируют о загрязнении или деградации основы, а рост концентрации железа >100 ppm указывает на активный износ насоса. Современное ПО (например, Spectro Scientific FluidsManager) автоматически генерирует отчеты с цветовой маркировкой критичных параметров.

Реакция на попадание воды: последствия для гидрожидкости

Вода проникает в гидравлические системы через уплотнения, конденсат в баках, некачественную заливку жидкости или при техническом обслуживании. Даже незначительное содержание (свыше 0.1%) провоцирует химические и физические изменения, критически влияющие на работоспособность жидкости и узлов системы.

Основная реакция – гидролиз сложных эфиров в синтетических жидкостях (особенно на основе полигликолей или эфиров фосфорной кислоты) и омыление базовых масел в минеральных составах. Это сопровождается образованием кислот, спиртов и осадков, ускоряющих деградацию. Параллельно вода снижает смазывающую способность, усиливает абразивный износ и нарушает стабильность присадок.

Ключевые последствия для гидросистемы

- Коррозия компонентов

Образующиеся кислоты разъедают металлические поверхности (валы, подшипники, золотники), особенно при наличии медных сплавов. - Изменение вязкости

Эмульгирование воды ("молочность" жидкости) снижает эффективную вязкость, увеличивая утечки и уменьшая КПД насосов. - Кавитация и эрозия

Капли воды испаряются в зонах высокого давления, создавая микровзрывы, повреждающие металл насосов и клапанов. - Окисление базового масла

Вода катализирует реакцию кислорода с углеводородами, ускоряя старение жидкости в 10 раз. - Нарушение работы присадок

Диспергирующие, противоизносные и антипенные добавки теряют эффективность из-за выпадения в осадок или химического разложения.

| Тип жидкости | Критическое содержание воды | Наиболее уязвимые элементы |

|---|---|---|

| Минеральные масла (HLP) | 0.05–0.1% | Подшипники, клапаны |

| Полигликоли (HFD-U) | 0.2% | Уплотнения, насосы |

| Сложные эфиры (HEES) | 0.05% | Медные компоненты |

Термическая стабильность гидрожидкости падает: при температурах свыше 60°С вода активно испаряется, создавая газовые пробки. В экстремальных случаях (например, при гидроударе) происходит мгновенное парообразование, ведущее к разрушению трубопроводов. Для контроля применяют тесты на точку росы, FTIR-анализ и визуальную оценку эмульгирования.

Последствия несовместимости разных типов гидравлических масел

Смешивание несовместимых гидравлических жидкостей провоцирует химические реакции, приводящие к образованию нерастворимых осадков, шламов или агрессивных соединений. Эти продукты распада засоряют фильтры, клапаны и каналы системы, нарушая циркуляцию масла и создавая абразивный износ трущихся поверхностей.

Изменение реологических свойств жидкости – снижение вязкости, ухудшение смазывающей способности или потеря стабильности при рабочих температурах – ведет к металлическому контакту деталей, повышенному трению и перегреву. Деградация антиокислительных и противопенных присадок ускоряет старение масла, провоцируя вспенивание и окисление.

Ключевые риски для гидросистемы:

- Отказ компонентов: Закупорка золотников, заклинивание насосов из-за отложений.

- Ускоренный износ: Повреждение уплотнений, поршней, подшипников из-за потери смазочных свойств.

- Коррозия: Разъедание металлических деталей кислотами или агрессивными веществами.

- Кавитация: Разрушение поверхностей насосов из-за падения давления и микрогидроударов.

- Потери эффективности: Снижение КПД, перегрев, нестабильная работа оборудования.

Экономические последствия включают незапланированные простои, дорогостоящий ремонт или замену узлов, повышенный расход масел и увеличение экологических рисков из-за утилизации загрязненных смесей. Производители оборудования аннулируют гарантию при использовании нерекомендованных или несовместимых жидкостей.

| Тип несовместимости | Визуальные признаки | Воздействие на систему |

|---|---|---|

| Минеральное + ПАО-синтетика | Выпадение хлопьев, помутнение | Забивание фильтров, абразивный износ |

| Разные пакеты присадок | Образование пены, темный осадок | Коррозия, потеря антиокислительных свойств |

| Гликоль + Минеральное масло | Расслоение, гелеобразование | Полная блокировка потоков жидкости |

Для минимизации рисков требуется строгое соблюдение спецификаций производителя оборудования, использование одного типа жидкости и тщательная промывка системы при смене масла. Тестирование совместимости перед смешиванием разных партий обязательно.

Правила смешивания гидрожидкостей различных классов

Смешивание гидравлических жидкостей допустимо только в исключительных случаях и требует строгого соблюдения технических регламентов. Несовместимость составов может вызвать коагуляцию присадок, деградацию базовых масел и критическое снижение эксплуатационных свойств системы.

При вынужденном смешивании необходимо руководствоваться данными паспортов жидкостей и рекомендациями производителя оборудования. Обязательна проверка химической совместимости компонентов: даже жидкости одного класса (например, разные марки ПГС) могут содержать антагонистичные присадки.

Ключевые принципы смешивания

Основные правила при комбинировании гидравлических жидкостей:

- Соответствие базовых основ: минеральные масла смешивать только с минеральными, синтетические (полигликоли, эфиры) – с идентичными по химической природе.

- Совместимость пакетов присадок: антиоксиданты, противоизносные и антикоррозионные компоненты должны иметь взаимодополняемое действие.

- Экспресс-тест на совместимость: смешать жидкости в пропорции 50:50 при 60°C, выдержать 24 часа. Признаки несовместимости:

- Выпадение осадка или хлопьев

- Расслоение фаз

- Изменение вязкости >10%

Допустимые комбинации

| Исходная жидкость | Допустимое смешивание | Ограничения |

|---|---|---|

| Минеральная (HLP) | Другие минеральные HLP, HVLP | Макс. 15% от объема системы |

| Полигликолевая (HFC) | Только аналогичные HFC | Запрещено смешивать с маслами на углеводородной основе |

| Синтетическая (HEES) | Эфиры совместимых типов | Требуется анализ совместимости присадок |

Последствия нарушений: разрушение уплотнений, коррозия компонентов, закоксовывание клапанов, потеря контроля давления. После аварийного смешивания обязательно провести полную замену жидкости и промывку системы при первой возможности.

Механические способы очистки гидравлического масла

Механическая очистка направлена на удаление твердых частиц (металлической стружки, пыли, продуктов износа) из гидравлической жидкости. Эти методы основаны на физическом разделении примесей без изменения химического состава масла. Эффективность определяется размером улавливаемых частиц и производительностью оборудования.

Применение механических способов предотвращает абразивный износ прецизионных узлов гидросистемы (насосов, клапанов, цилиндров). Регулярная очистка минимизирует риск заклинивания механизмов, снижения КПД системы и преждевременного выхода оборудования из строя.

Основные методы очистки

- Фильтрация:

- Поверхностные фильтры (сетчатые, бумажные): задерживают загрязнения на поверхности материала.

- Глубинные фильтры (войлочные, керамические): улавливают частицы в толще пористого материала.

- Отстаивание: гравитационное осаждение тяжелых примесей в резервуарах-отстойниках.

- Центрифугирование: сепарация загрязнений под действием центробежных сил.

| Метод | Эффективность (размер частиц) | Особенности |

|---|---|---|

| Сетчатые фильтры | 40-5000 мкм | Регенерация промывкой, низкая стоимость |

| Картриджные фильтры | 1-100 мкм | Одноразовые элементы, высокая тонкость очистки |

| Центрифуги | 0.5-10 мкм | Дополнительное удаление воды, энергозатраты |

Утилизация отработанной гидравлической жидкости

Отработанная гидравлическая жидкость содержит токсичные примеси (металлическую стружку, химические продукты деградации), что классифицирует её как опасный отход III–IV класса. Неправильная утилизация приводит к загрязнению почвы, водоёмов и наносит необратимый экологический ущерб. Обязательным требованием является исключение сброса в канализацию, смешивания с бытовыми отходами или слива на грунт.

Правовые аспекты в РФ регулируются ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления», техническими регламентами Таможенного союза и СанПиН. Производители оборудования и потребители несут ответственность за передачу отходов лицензированным организациям. Требуется паспортизация отходов, ведение журналов учёта и соблюдение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Методы и этапы переработки

Технологии утилизации выбираются исходя из состава жидкости, степени загрязнения и экономической целесообразности:

- Регенерация (очистка)Применима для масел с умеренной деградацией:

- Физические методы: седиментация, центрифугирование, фильтрация

- Химические: коагуляция, адсорбция (цеолиты, бентонит)

- Гидродинамическая сепарация для удаления эмульсий

- Термическое обезвреживаниеДля сильно загрязнённых или водно-гликолевых составов:

- Сжигание в инсинераторах при 800–1200°C с очисткой дымовых газов

- Пиролиз для получения вторичного топлива

- Биологическая деструкцияДля биоразлагаемых жидкостей (HEES):

- Аэробная/анаэробная обработка специализированными штаммами бактерий

| Этап | Требования | Оборудование |

|---|---|---|

| Сбор | Разделение по типам жидкостей, герметичные ёмкости | Пластиковые контейнеры с маркировкой |

| Хранение | Непроницаемые площадки, защита от УФ-излучения | Пожаробезопасные резервуары |

| Транспортировка | Сопроводительная документация (паспорт отхода) | Автоцистерны класса ADR |

Современные перерабатывающие комплексы используют комбинированные технологии: предварительную механическую очистку, вакуумную дистилляцию и гидроочистку для восстановления базовых масел. Эффективность регенерации достигает 85–90%, что снижает потребность в первичном сырье. Остаточные шламы утилизируются в цементных печах или специальных полигонах.

Диспергирующие свойства и поддержание чистоты системы

Диспергирующие присадки в гидравлических жидкостях предотвращают слипание мелких частиц загрязнений, удерживая их во взвешенном состоянии. Это обеспечивает равномерное распределение продуктов износа, окисления и других нерастворимых примесей по всему объёму жидкости. Без диспергирующего действия частицы агрегировали бы, образуя крупные отложения на поверхностях.

Поддержание чистоты системы напрямую зависит от эффективности диспергирования. Удерживаемые в объёме жидкости микрочастицы легко удаляются фильтрами, не оседая в критических зонах (клапаны, сервоприводы, зазоры насосов). Это минимизирует абразивный износ, предотвращает заклинивание подвижных элементов и замедляет деградацию самой жидкости из-за каталитического воздействия металлической стружки.

Ключевые аспекты функциональности

Механизм действия диспергаторов: Полярные группы молекул присадок адсорбируются на поверхности частиц, создавая электростатический барьер отталкивания. Гидрофобные "хвосты" молекул ориентируются в масляную среду, обеспечивая стабильность коллоидной системы.

Совместимость с другими компонентами: Диспергаторы должны работать синергетически с:

- Детергентами (очищают поверхности от лаков и нагаров)

- Антиоксидантами (снижают образование новых загрязнений)

- Противопенными присадками (предотвращают вспенивание)

Критерии эффективности:

| Параметр | Влияние на систему | Метод контроля |

|---|---|---|

| Способность удерживать частицы < 5 мкм | Снижение абразивного износа | Тест ASTM D7043 (поток частиц) |

| Стабильность дисперсии при перепадах температур | Предотвращение выпадения осадка | Термоциклирование + анализ осадка |

| Отсутствие коагуляции в зонах высокого давления | Защита прецизионных пар трения | Испытания в насосах высокого давления |

Последствия деградации диспергирующих свойств: При истощении присадок частицы слипаются, формируя шлам. Это приводит к:

- Забиванию фильтров и байпасных клапанов

- Образованию лаковых отложений на золотниках

- Ускоренному окислению жидкости из-за увеличения площади контакта загрязнений с маслом

- Повышению вязкости и потере текучести при низких температурах

Список источников

Научно-техническая литература и нормативные документы

- ГОСТ 17479.3-85 «Масла гидравлические. Классификация и обозначение»

- ISO 6743-4:2015 «Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Classification – Part 4: Family H (Hydraulic systems)»

- Монография: Иванов А.П. «Гидравлические системы: свойства рабочих жидкостей и эксплуатация». Машиностроение, 2020

- Сборник трудов НИИ гидропривода: «Современные гидравлические жидкости на синтетической основе», 2022

- Технический регламент ЕАЭС ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

- Производственный справочник: Петров В.С. «Эксплуатация гидрооборудования». Том 1: Жидкости и фильтрация