Готлиб Даймлер - создатель автомобиля

Статья обновлена: 14.01.2026

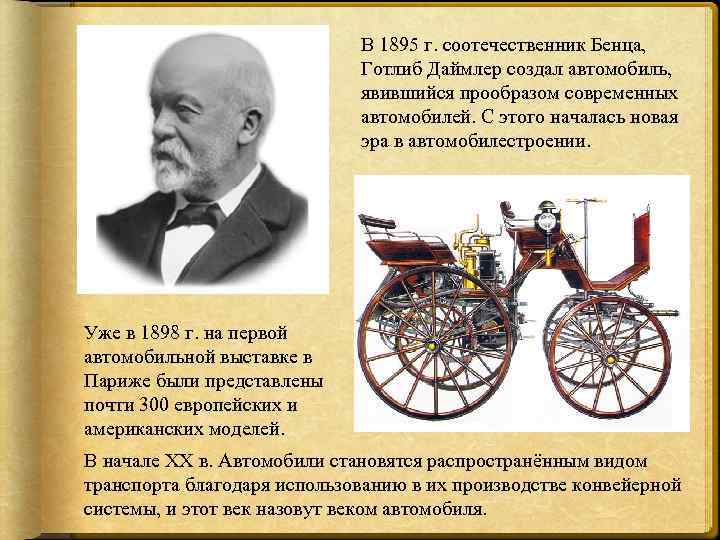

Имя Готлиба Даймлера навсегда вписано в историю как символ революции в транспорте. Этот немецкий инженер и промышленник стал одним из ключевых создателей современного автомобиля, заложив основы будущего автомобильной индустрии.

Его новаторские разработки высокооборотных двигателей внутреннего сгорания и первые пригодные для практического использования самоходные экипажи кардинально изменили представления о передвижении. Достижения Даймлера определили вектор технологического прогресса конца XIX века.

Работа у Николауса Отто над газовыми двигателями

В 1872 году Даймлер присоединился к компании Николауса Отто, где возглавил технический отдел. Его задачей стало совершенствование газовых двигателей внутреннего сгорания, работавших на светильном газе. Даймлер сосредоточился на повышении эффективности и надёжности конструкции, критически пересмотрев систему зажигания и управления.

Под его руководством удалось существенно увеличить мощность двигателей и снизить их вибрацию. Он ввёл инновационные решения: электрическое зажигание вместо пламенного и регулятор частоты вращения, что сделало агрегаты пригодными для промышленного применения. Эти усовершенствования легли в основу знаменитого четырёхтактного цикла Отто.

Ключевые достижения Даймлера в период работы у Отто

- Разработка системы электрического зажигания с батареей и катушкой Румкорфа

- Создание центробежного регулятора оборотов для стабильной работы двигателя

- Увеличение КПД двигателей за счёт оптимизации процесса сгорания топлива

- Конструкция карбюратора для испарения жидкого топлива (прототип)

| Год | Событие |

| 1876 | Успешные испытания двигателя Отто с системами Даймлера |

| 1880 | Конфликт с Отто из-за разногласий по развитию двигателей |

| 1882 | Уход из компании после споров о применении бензина |

Разногласия с Отто возникли из-за стремления Даймлера создать компактный двигатель на жидком топливе. Отто считал эту идею бесперспективной, что в 1882 году привело к уходу Даймлера и основанию собственной мастерской в Каннштатте.

Разногласия с Отто и уход из Gasmotorenfabrik Deutz

Глубокие расхождения во взглядах на будущее двигателей стали основной причиной конфликта между Даймлером и Николаусом Отто. Даймлер, убеждённый в перспективности компактных высокооборотных двигателей для транспортных средств, наталкивался на консервативную позицию Отто, сосредоточенного на стационарных низкооборотных установках большой мощности для промышленности. Эта принципиальная разница в техническом видении делала конструктивное сотрудничество невозможным.

Напряжение усугублялось личными амбициями и разногласиями в управлении компанией Gasmotorenfabrik Deutz. Даймлер, занимавший пост технического директора, стремился к ускоренным экспериментам и внедрению новшеств, что вызывало недовольство Отто и финансового директора Ойгена Лангена, опасавшихся рисков и отклонений от проверенной бизнес-модели. В 1882 году, после серии острых споров и отказа руководства поддержать его разработки, Даймлер принял решение покинуть компанию.

Последствия ухода

Уход Даймлера из Deutz в 1882 году имел далеко идущие последствия:

- Даймлер основал собственную экспериментальную мастерскую в Каннштатте, получив полную свободу для реализации идей.

- Он сосредоточился на создании легкого, универсального высокооборотного бензинового двигателя.

- Ключевым достижением в этом периоде стало изобретение карбюратора с распылителем (1883) и одного из первых мотоциклов (1885).

- Его уход косвенно ускорил развитие Deutz в области больших двигателей, но лишил компанию лидерства в зарождающейся автомобильной сфере.

Основание собственной мастерской в Каннштатте (1882)

Готлиб Даймлер покинул компанию Deutz AG в 1882 году из-за принципиальных разногласий с руководством относительно будущего двигателей внутреннего сгорания. Совет директоров Deutz, возглавляемый Эйгеном Лангеном, видел перспективу исключительно в стационарных промышленных установках, тогда как Даймлер был одержим идеей создания компактного, легкого и мощного двигателя для транспортных средств.

Для реализации своих амбициозных планов Даймлеру требовалась полная свобода действий и независимая экспериментальная база. Он выбрал Каннштатт (ныне район Штутгарта), арендовав просторный садовый домик с пристройкой на Таубенхаймштрассе. Эта мастерская, достаточно удаленная от любопытных глаз конкурентов, стала его тайной лабораторией, где он мог сосредоточиться на исследованиях без ограничений.

Ключевые аспекты и достижения периода работы в Каннштаттской мастерской:

- Создание команды: Даймлер привлек в Каннштатт своего давнего коллегу и друга Вильгельма Майбаха, гениального конструктора, чьи инженерные таланты были необходимы для воплощения их общих идей в металле.

- Разработка революционного двигателя: Основной целью стало создание первого в мире высокооборотистого бензинового двигателя. Они стремились радикально уменьшить размеры и вес существующих агрегатов Deutz, одновременно резко повысив их мощность и скорость вращения.

- Прорывные инновации: Для достижения цели Даймлер и Майбах разработали и внедрили ряд ключевых новшеств:

- Карбюратор с распылителем (форсункой) для приготовления горючей смеси.

- Запатентованная система зажигания с калильной трубкой (запатентована в 1883 году).

- Конструкция с вертикальным расположением цилиндра.

- Система ременного привода и маховик для стабилизации работы.

- Испытательный полигон: Прилегающий сад мастерской стал первым "испытательным треком". Здесь Даймлер и Майбах тестировали свои двигатели, устанавливая их на различные экспериментальные платформы.

Результатом работы в Каннштатте стало создание в 1883 году первого работоспособного образца их высокоскоростного одноцилиндрового двигателя, а затем патент DRP № 28022 от 16 декабря 1883 года, известный как "дедушкин патент", который заложил основу для будущих транспортных средств:

| Изобретение / Достижение | Год | Значение |

|---|---|---|

| Первый высокооборотистый бензиновый двигатель Даймлера-Майбаха | 1883 | Основа для моторов транспортных средств |

| Патент DRP № 28022 ("дедушкин патент") | 1883 | Патент на принцип работы двигателя с зажиганием от калильной трубки |

| Моторная лодка (первое практическое применение) | 1886 | Доказательство пригодности двигателя для транспорта |

| Первый мотоцикл ("Reitwagen") | 1885 | Первый в мире мотоцикл |

| Первый четырехколесный автомобиль Даймлера | 1886 | Прародитель современного автомобиля |

Каннштаттская мастерская стала колыбелью автомобильной эры. Именно здесь были созданы и испытаны двигатели и прототипы, которые в течение нескольких последующих лет привели к появлению первого мотоцикла (1885) и первого четырехколесного автомобиля Даймлера (1886), кардинально изменивших мир транспорта.

Создание экспериментального двигателя "дедушкины часы"

В 1885 году Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах завершили разработку экспериментального двигателя внутреннего сгорания, получившего прозвище "дедушкины часы" из-за характерной вертикальной конструкции и внешнего сходства с напольными часами. Этот агрегат стал первым в мире высокооборотистым ДВС, способным развивать невиданные для того времени 700-900 оборотов в минуту при мощности 1 лошадиная сила.

Ключевым прорывом стало применение Даймлером калильной трубки для зажигания топливной смеси вместо громоздкого газового оборудования. Двигатель работал на бензине – революционное решение, так как большинство современных Даймлеру силовых установок использовали светильный газ. Компактность и вертикальное расположение цилиндра диаметром 70 мм с ходом поршня 120 мм принципиально отличали "часы" от стационарных промышленных двигателей.

Конструктивные особенности двигателя

- Система зажигания: калильная трубка из платиновой проволоки, раскаляемая открытым пламенем

- Топливная система: карбюратор испарительного типа с предварительным подогревом

- Охлаждение: естественная конвекция воздуха через ребристую поверхность цилиндра

- Регулирование скорости: центробежный регулятор, воздействующий на выпускной клапан

| Материал цилиндра | Литая бронза |

| Рабочий объем | 0.462 литра |

| Масса двигателя | 92 кг |

| КПД | До 12% (рекорд для 1885 года) |

Установленный в 1885 году на деревянный велосипед "Reitwagen", этот двигатель превратил его в первый мотоцикл в истории. В 1886 году модифицированная версия "дедушкиных часов" привела в движение карету, создав прообраз автомобиля. Конструкция доказала возможность использования ДВС на транспорте благодаря невиданной мощности при малом весе – в 4 раза легче конкурентов с аналогичной производительностью.

Изобретение карбюратора для жидкого бензина

Работая совместно с Вильгельмом Майбахом, Даймлер осознал ключевое ограничение двигателей Отто, работавших на светильном газе: их привязанность к стационарным газовым установкам. Стремясь создать компактный, универсальный и мощный двигатель для транспортных средств, они сосредоточились на использовании более энергоемкого и удобного для хранения жидкого топлива – бензина. Основной проблемой стало эффективное смешивание жидкого бензина с воздухом в правильной пропорции перед подачей в цилиндр.

Результатом их интенсивных экспериментов в 1883 году стал первый практичный распылительный карбюратор с поплавковой камерой. Его принцип работы был революционным: бензин подавался в специальную камеру с поплавком, регулирующим постоянный уровень топлива. Воздух, засасываемый двигателем, проходил через узкую трубку (жиклер), находящуюся над этим уровнем. Разрежение в трубке вытягивало бензин, разбивая его струю на мельчайшие капли, образуя легко воспламеняемую топливно-воздушную смесь.

Значение изобретения

Изобретение карбюратора стало поворотным моментом:

- Переход на бензин: Оно сделало возможным и практичным использование жидкого бензина в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.

- Компактность и автономность: Двигатели больше не нуждались в громоздких газовых установках, становясь легче, компактнее и мобильными.

- Практическое применение: Карбюратор Даймлера-Майбаха был успешно испытан на их первом высокооборотном двигателе, известном как «дедушкины часы» (1883), а затем установлен на мотоцикл «Reitwagen» (1885) и первый четырехколесный автомобиль Даймлера (1886).

Это устройство обеспечило надежное и достаточно эффективное смесеобразование, став фундаментальным компонентом для развития автомобильных, мотоциклетных и многих других типов бензиновых двигателей на десятилетия вперед, заложив основу для эпохи личного транспорта.

Разработка системы зажигания с калильной трубкой

Готлиб Даймлер столкнулся с необходимостью создания надежного метода воспламенения топливной смеси в высокооборотистом двигателе внутреннего сгорания. Существовавшие решения, такие как открытое пламя или электрические искровые разряды, оказались непригодными из-за сложности синхронизации, ненадежности при вибрациях и ограничений по скорости вращения вала.

Даймлер совместно с Вильгельмом Майбахом разработал принципиально новую систему на основе калильной трубки. Ключевым элементом стала платиновая трубка, нагреваемая внешним источником (например, спиртовой горелкой) до температуры каления. В момент такта сжатия топливно-воздушная смесь соприкасалась с раскаленной поверхностью трубки, что вызывало мгновенное и контролируемое воспламенение.

Конструктивные особенности системы:

- Платиновая трубка: Устанавливалась в камере сгорания, сохраняла жаропрочность.

- Внешний нагреватель: Обеспечивал постоянный нагрев трубки вне зависимости от оборотов двигателя.

- Простая механика: Отсутствие подвижных частей в системе зажигания.

- Автономность: Независимость от электрических источников питания.

Данная технология обеспечила стабильную работу двигателя при рекордных для того времени 700-900 об/мин. Она позволила отказаться от громоздких низкооборотистых агрегатов, сделав возможным создание компактных силовых установок для автомобилей, мотоциклов и лодок. Система оставалась востребованной до распространения магнето и свечных систем зажигания.

Первый в мире мотоцикл "Reitwagen" (1885)

Готлиб Даймлер совместно с Вильгельмом Майбахом разработал экспериментальное транспортное средство, получившее название "Reitwagen" ("повозка для верховой езды"). Конструкция основывалась на их революционном одноцилиндровом четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания "Дедушкины часы", который развивал мощность 0,5 л.с. при 600 оборотах в минуту. Двигатель объёмом 264 куб.см закреплялся вертикально на деревянной раме с колёсной базой.

Система передачи крутящего момента реализовывалась через простейший ременной привод с кожаным ремнём, соединявшим двигатель с задним колесом. Для управления использовались рулевая колонка с прямым рулём и подпружиненное переднее колесо. Особенностью конструкции стали боковые поддерживающие колёса-стабилизаторы, поскольку инженеры сомневались в устойчивости двухколёсной компоновки.

Ключевые характеристики и испытания

Первые испытания провёл Пауль Даймлер (сын изобретателя) в ноябре 1885 года в Каннштатте. Reitwagen развивал скорость до 12 км/ч, демонстрируя принципиальную работоспособность концепции. Основные параметры:

- Материал рамы: дуб и стальные усиления

- Топливная система: карбюратор испарительного типа

- Зажигание: калильная трубка (раскалённая платина)

- Вес: 90 кг

Несмотря на успешную демонстрацию, Daimler рассматривал Reitwagen исключительно как испытательный стенд для двигателя. В 1903 году оригинал уничтожил пожар, но к столетию мотоцикла (1985) были созданы точные реплики, подтвердившие работоспособность концепции.

| Достижение | Значение |

| Первый практический ДВС на транспорте | Доказал возможность установки двигателя на мобильные платформы |

| Технологическая основа | Прямой предшественник всех последующих разработок Daimler: автомобиля (1886) и лодки (1887) |

Патент DRP 34926 на первый высокооборотистый двигатель

Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах получили патент DRP 34926 3 апреля 1885 года, закрепив права на создание первого в мире компактного, высокооборотистого двигателя внутреннего сгорания с вертикальным расположением цилиндра. Конструкция, получившая неофициальное название "дедушкиных часов" (Standuhr) из-за характерной формы, отличалась невиданной для того времени частотой вращения – около 600-900 оборотов в минуту.

Ключевыми инновациями двигателя стали карбюратор с жиклёром для испарения бензина (патентован отдельно как DRP 36423) и система зажигания с раскалённой трубкой, обеспечившая стабильную работу. Лёгкая алюминиевая картерная отливка и эффективное водяное охлаждение позволили достичь удельной мощности, значительно превосходящей существовавшие аналоги – примерно 1 л.с. при весе всего 60 кг.

Технические характеристики и значение патента

- Рабочий объём: 264 куб. см.

- Мощность: 0,5 л.с. при 600 об/мин (позже увеличена до 1 л.с.)

- Топливо: Бензин (революционное решение, так как тогда доминировал светильный газ)

Патент DRP 34926 стал технологическим фундаментом для дальнейших разработок:

- В августе 1885 года двигатель был установлен на деревянный велосипед ("Повозка для верховой езды"), создав первый мотоцикл.

- В 1886 году аналогичный мотор мощностью 1,5 л.с. привёл в движение четырёхколёсный экипаж – первый в мире автомобиль с ДВС, пригодный для практического использования.

| Аспект | Значение |

|---|---|

| Скорость вращения | В 4-6 раз выше, чем у стационарных двигателей Отто |

| Материал картера | Алюминий (снижение массы) |

| Тип зажигания | Калильная трубка (надёжность) |

Этот патент непосредственно заложил основу для современного автомобилестроения, доказав возможность создания лёгкого, мощного и достаточно безопасного двигателя для мобильного транспорта. Его принципы – вертикальная компоновка, принудительное охлаждение и работа на жидком топливе – оставались актуальными десятилетиями.

Установка двигателя на деревянную лодку - первенец моторного судостроения (1886)

В 1886 году, параллельно с созданием первого четырехколесного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, Готлиб Даймлер и его ближайший соратник Вильгельм Майбах осуществили еще один революционный эксперимент. Их цель заключалась в проверке универсальности и практической применимости их нового, более компактного и мощного одноцилиндрового четырехтактного двигателя, известного как "дедушкины часы" (Standuhr), за пределами сухопутного транспорта.

Для испытаний они выбрали обычную деревянную гребную лодку длиной около 4,5 метров, названную "Неккар" в честь реки, на которой проводились испытания. Двигатель мощностью примерно 1,5 л.с. был установлен в центре корпуса лодки. Привод на гребной винт осуществлялся через ременную передачу. Эта конструкция стала первой в мире практической реализацией моторной лодки с двигателем внутреннего сгорания.

Испытание и Значение

9 августа 1886 года на реке Неккар близ Бад-Каннштатта состоялось историческое испытание. Лодка с Даймлером и Майбахом на борту успешно прошла по реке, достигнув скорости около 11 км/ч (6 узлов). Это событие имело колоссальное значение:

- Рождение моторного судостроения: "Неккар" стала первым в мире судном, приводимым в движение бензиновым двигателем внутреннего сгорания, положив начало целой отрасли.

- Доказательство универсальности ДВС: Успешная работа двигателя в условиях водной среды наглядно продемонстрировала его пригодность не только для наземного, но и для водного транспорта, подтвердив концепцию Даймлера о двигателе как универсальном "мобильном" источнике энергии.

- Стимул для развития: Этот эксперимент показал огромный потенциал двигателя внутреннего сгорания для преобразования водного транспорта, открыв путь к созданию быстроходных катеров и моторных яхт, постепенно вытеснявших парусные и паровые суда.

Первый четырёхколёсный автомобиль с ДВС (1886)

В 1886 году Готлиб Даймлер совместно с Вильгельмом Майбахом создал первый четырёхколёсный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Этот автомобиль, известный как Daimler Motorized Carriage, был построен на шасси конного экипажа. Даймлер установил в него свой запатентованный одноцилиндровый двигатель, который изначально разрабатывался для мотоциклов и лодок.

Автомобиль развивал скорость до 16 км/ч благодаря инновационной двухступенчатой коробке передач с ременным приводом. Двигатель объёмом 462 см³ располагался вертикально под сиденьем водителя и имел воздушное охлаждение. Конструкция доказала практичность бензиновых ДВС для наземного транспорта, заложив основу современной автомобильной промышленности.

Ключевые особенности

| Компонент | Характеристика |

|---|---|

| Двигатель | Одноцилиндровый, 1.5 л.с. |

| Трансмиссия | Ременная, 2 скорости |

| Зажигание | Калориферное (раскалённая трубка) |

| Управление | Рычажное (без рулевого колеса) |

Историческое значение: В отличие от трёхколёсного Benz Patent-Motorwagen Карла Бенца (1886), автомобиль Даймлера установил стандарт четырёхколёсной компоновки. Технологические решения Майбаха и Даймлера легли в основу их будущей компании Daimler Motoren Gesellschaft, выпустившей в 1892 году первый серийный автомобиль.

Разработка V-образного двухцилиндрового двигателя (1889)

Даймлер сконструировал двигатель с цилиндрами, расположенными под углом 17° друг к другу, что обеспечило компактность при одновременном повышении мощности. Система включала карбюратор с жиклёром-распылителем, калильные трубки для зажигания и воздушное охлаждение. Конструкция позволила снизить вибрации за счёт взаимной компенсации импульсов поршней.

Мощность агрегата достигала 1,5 л.с. при 700 об/мин при рабочем объёме 0,6 литра. Ключевым новшеством стал коленчатый вал с двумя кривошипами, смещёнными на 180°, что обеспечивало равномерное чередование рабочих ходов. Двигатель проектировался специально для транспортных средств, где требовалась высокая удельная мощность при минимальном весе.

Технико-эксплуатационные характеристики

| Диаметр цилиндра | 70 мм |

| Ход поршня | 120 мм |

| Система смазки | Капельная (принудительная подача) |

| Топливо | Лёгкие нефтяные фракции (праобраз бензина) |

Принципиальные преимущества конструкции:

- Уменьшение продольных габаритов на 40% против рядных аналогов

- Синхронизация тактов впуска/сжатия для стабильной работы карбюратора

- Возможность масштабирования схемы (V4, V6) без радикальных изменений компоновки

Первые испытания двигателя Даймлера на дирижабле

В 1888 году двигатель внутреннего сгорания Готлиба Даймлера установили на дирижабль конструкции доктора Фридриха Вёльферта. Это был первый в мире летательный аппарат с бензиновым мотором. Испытания проходили в Каннштате близ Штутгарта, где 10 августа дирижабль попытался подняться в воздух. Двигатель перегрелся, и аппарат не оторвался от земли из-за недостаточной мощности и проблем с системой охлаждения.

После доработок в 1889 году состоялись повторные испытания. Модернизированный двигатель мощностью 4 л.с. позволил дирижаблю совершить управляемый полёт на малой высоте. Хотя аппарат продемонстрировал принципиальную возможность использования ДВС в аэронавтике, испытатели столкнулись с вибрациями, перегревом и сложностями управления. Эти эксперименты заложили основу для будущих разработок в дирижаблестроении.

Ключевые особенности испытаний

| Год испытаний | 1888 и 1889 |

| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый |

| Изначальная мощность | 2 л.с. (1888), усилен до 4 л.с. (1889) |

| Основные проблемы | Перегрев, вибрации, недостаточная тяга |

Основание Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) в 1890

Финансовые трудности и разногласия с инвесторами вынудили Готлиба Даймлера преобразовать свою мастерскую в Каннштатте в акционерное общество. При поддержке Макса Дуттенхофера и Вильгельма Лоренца, представителей финансовых кругов, 28 ноября 1890 года была официально зарегистрирована Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG). Учредительный капитал составил 600 тысяч марок.

Несмотря на формальное основание компании, между Даймлером и инвесторами сразу возникли конфликты. Акционеры настаивали на массовом производстве стационарных двигателей, считая автомобили рискованным направлением. Это привело к уходу Даймлера и его ключевого инженера Вильгельма Майбаха из компании в начале 1891 года.

Ключевые аспекты деятельности DMG после основания

Несмотря на потерю основателей, DMG продолжила развитие на основе разработок Даймлера:

- Расширение производства: Завод в Каннштатте увеличил выпуск двигателей для лодок, железнодорожных дрезин и промышленного оборудования.

- Автомобильные эксперименты: По настоянию совета директоров работы над автомобилями временно сократились, но не прекратились полностью.

Знаковым событием стало возвращение Даймлера в компанию в 1895 году после вмешательства британского предпринимателя Фредерика Симмса. Условием стало возобновление активной разработки автомобилей под руководством Майбаха.

| Год | Событие | Значение для DMG |

|---|---|---|

| 1892 | Начало производства двигателя "Phoenix" | Создание мощного 4-тактного мотора, ставшего основой для будущих автомобилей |

| 1895 | Возвращение Даймлера и Майбаха | Резкий рост инноваций и выход первого серийного автомобиля DMG - "Phoenix" (1895) |

| 1899 | Создание модели "Mercedes 35 PS" | Революция в автомобилестроении и формирование бренда Mercedes |

Основание DMG заложило институциональную основу для коммерциализации изобретений Даймлера. Хотя первые годы сопровождались конфликтами, компания стала глобальным лидером двигателестроения и автомобильной промышленности, реализовав видение своего создателя.

Создание четырёхступенчатой коробки передач для автомобилей

Даймлер совместно с Вильгельмом Майбахом разработал революционную четырёхступенчатую коробку передач в 1889 году. Этот механизм принципиально отличался от существовавших двухступенчатых систем, обеспечивая гибкое управление мощностью двигателя. Конструкция включала шестерни с разным передаточным числом, соединённые через валы с муфтами переключения.

Ключевым нововведением стала возможность плавного изменения крутящего момента в зависимости от дорожных условий. Водитель мог выбирать оптимальную передачу: первая – для трогания с места и крутых подъёмов, вторая и третья – для разгона, четвёртая – для экономичной езды на высокой скорости. Такая градация впервые позволила эффективно использовать потенциал бензинового двигателя на разных режимах.

Технические преимущества системы

- Повышенная адаптивность: преодоление крутых уклонов без перегрузки двигателя

- Экономия топлива: снижение расхода на 15-20% при крейсерской скорости

- Упрощённое управление: рычаг переключения с интуитивной Н-образной схемой

| Передача | Диапазон скорости (км/ч) | Применение |

| 1-я | 0-10 | Старт, бездорожье |

| 2-я | 10-25 | Разгон, город |

| 3-я | 25-40 | Загородные дороги |

| 4-я | 40+ | Трасса |

Четырёхступенчатая трансмиссия стала стандартом индустрии на три десятилетия, устанавливаясь на все модели Daimler Motoren Gesellschaft с 1895 года. Её надёжная конструкция с чугунным картером и бронзовыми шестернями выдерживала нагрузки до 10 л.с., что соответствовало мощнейшим двигателям эпохи. Принцип многоступенчатого переключения остаётся основой механических КПП по сей день.

Первый в мире грузовой автомобиль Daimler (1896)

Готлиб Даймлер представил революционную конструкцию, адаптировав свой двухцилиндровый двигатель "Phoenix" мощностью 4 л.с. для перевозки грузов. Машина базировалась на усиленной стальной раме с деревянными колесами, оснащенными цельными резиновыми шинами. Трансмиссия включала ременную передачу и простую коробку передач с двумя скоростями вперед и одной назад.

Заказчиком выступила британская компания British Motor Syndicate, приобретшая шасси для последующей установки кузова. Грузоподъемность модели составляла 1500 кг при максимальной скорости 12 км/ч. Ключевым нововведением стало расположение двигателя – Даймлер разместил его под кабиной водителя, создав прообраз современной компоновки грузовиков.

Технические характеристики и историческое значение

- Силовая установка: Бензиновый двигатель (1065 см³, 4 л.с.) с зажиганием от калильной трубки

- Управление: Рулевая трапеция с вертикальной рукояткой вместо руля

- Тормозная система: Барабанный тормоз на трансмиссии и ручной колодочный тормоз

| Год начала производства | 1896 (серийный выпуск с 1898 г.) |

| Первый эксплуатант | Паровой пивоваренный завод Daimler в Каннштатте |

| Эволюция модели | Модернизация до 6-10 л.с. и грузоподъемности 5 тонн к 1899 году |

Конструкция доказала жизнеспособность автомобильного грузового транспорта, заменив гужевые повозки в промышленных перевозках. Коммерческий успех модели стимулировал создание специализированных грузовых платформ Daimler-Motoren-Gesellschaft, заложив основы мирового грузового автостроения.

Изобретение трубчатого радиатора для охлаждения двигателя

Даймлер столкнулся с критической проблемой перегрева двигателей внутреннего сгорания, особенно при длительной работе или высокой нагрузке. Существовавшие методы воздушного охлаждения оказались недостаточно эффективными для мощных силовых агрегатов, ограничивая их практическое применение в транспортных средствах.

Для решения этой инженерной задачи в 1887 году Даймлер разработал принципиально новую систему на основе замкнутого жидкостного контура. Ключевым элементом конструкции стал трубчатый радиатор, где тонкие медные трубки образовывали плотную решетку, значительно увеличивающую площадь теплообмена. Циркулирующая вода отводила избыточное тепло от двигателя, а встречный поток воздуха охлаждал ее в радиаторе.

Конструктивные особенности и преимущества

- Тонкостенные медные трубки обеспечивали эффективную теплопередачу при минимальном весе

- Змеевидная конфигурация увеличивала путь движения жидкости и площадь контакта с воздухом

- Принудительная циркуляция воды с помощью центробежного насоса гарантировала стабильность терморегуляции

Новаторство системы подтвердилось в ходе испытаний на автомобиле Daimler Stahlradwagen 1889 года, где двигатель мощностью 1.5 л.с. работал без перегрева на протяженных дистанциях. Трубчатый радиатор стал стандартом для всей автомобильной промышленности, а его базовые принципы используются в модернизированном виде до сих пор.

| Параметр | Традиционное охлаждение | Система Даймлера |

| Эффективность теплоотвода | Низкая | Высокая |

| Стабильность температуры | ±25°C | ±5°C |

| Применимость для ДВС | До 0.75 л.с. | Свыше 1.5 л.с. |

Первый городской автобус Daimler-Motoren-Gesellschaft (1898)

Компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила первый в мире специально спроектированный автобус для общественных перевозок, оснащённый двухцилиндровым двигателем Phoenix мощностью 10 л.с. Модель, разработанная под руководством Вильгельма Майбаха, базировалась на шасси грузового автомобиля, но получила кузов с деревянным каркасом и остеклёнными окнами для пассажирского комфорта.

Транспортное средство длиной 5,5 метров вмещало до 8 человек и развивало скорость 12 км/ч. Его ключевой инновацией стала независимость от рельсовых путей, что обеспечивало гибкость маршрутов. Первый регулярный рейс состоялся 18 марта 1898 года по маршруту Зиген-Нетфен-Дойц (Германия) протяжённостью 15 км, организованный компанией «Netphener Omnibus».

Технические и эксплуатационные особенности

- Силовая установка: Двигатель располагался под полом салона для равномерного распределения веса

- Трансмиссия: Четырёхступенчатая коробка передач и цепной привод на задние колёса

- Тормозная система: Механические тормоза только на задней оси

- Эксплуатационные сложности:

- Высокий расход топлива (около 14 л/100 км)

- Частые проколы шин из-за плохого качества дорог

- Необходимость ручного запуска двигателя кривым стартером

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Максимальная нагрузка | 1200 кг |

| Колёсная база | 2,65 м |

| Диаметр колёс | 1,2 м (передние), 1,3 м (задние) |

| Стоимость перевозки | 70 пфеннигов за полный маршрут |

Несмотря на ограниченный коммерческий успех (линия закрылась через 3 года), автобус DMG доказал принципиальную возможность автомобильного общественного транспорта. Его конструкция стала прототипом для последующих моделей, а опыт эксплуатации выявил ключевые направления для совершенствования: повышение надёжности двигателя, усиление подвески и улучшение эргономики водительского места.

Создание двигателя "Phoenix" - основа первых Mercedes (1899)

В 1897 году Вильгельм Майбах, главный инженер компании Daimler-Motoren-Gesellschaft, завершил разработку революционного четырехцилиндрового двигателя "Phoenix". Этот силовой агрегат стал технологическим прорывом благодаря вертикальному расположению цилиндров и усовершенствованной системе охлаждения. Мощность в 8 л.с. при 700 об/мин позволяла достигать невиданной для того времени скорости - 40 км/ч.

Успех двигателя привлек внимание австрийского предпринимателя Эмиля Еллинека, который в 1899 году заказал партию гоночных автомобилей на базе "Phoenix". Главным условием контракта было использование имени его дочери Мерседес. Первый Mercedes 35 PS, оснащенный 5.9-литровым мотором мощностью 35 л.с., дебютировал на гонке в Ницце в 1901 году, где доминировал во всех дисциплинах.

Технические особенности двигателя "Phoenix"

- Инновационная конструкция: Чугунный блок цилиндров с Т-образной головкой и верхними клапанами

- Система зажигания: Низковольтное магнето Bosch вместо калильной трубки

- Охлаждение: Трубчатый радиатор с вентилятором (патент Майбаха)

- Топливная система: Карбюратор с жиклерами-распылителями

| Модель двигателя | Годы выпуска | Объем (л) | Мощность (л.с.) |

|---|---|---|---|

| Phoenix 2-цилиндр. | 1895-1897 | 1.5 | 6 |

| Phoenix 4-цилиндр. | 1898-1900 | 4.1-5.9 | 12-23 |

| Phoenix для Mercedes | 1899-1902 | 5.9 | 35 |

Двигатель "Phoenix" установил новые стандарты автомобилестроения: снижение центра тяжести улучшило управляемость, а ресурс мотора достигал 1000 часов работы. Эти инженерные решения легли в основу всех последующих разработок DMG, обеспечив компании лидерство в автомобильной промышленности на десятилетия вперед.

Разработка и выпуск первого пожарного автомобиля (1901)

В 1901 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционную разработку – первый в мире пожарный автомобиль. Машина создавалась на базе грузового шасси Daimler Phoenix с 4-цилиндровым двигателем мощностью 24 л.с., адаптированного для нужд пожарных служб. Это решение кардинально отличалось от конных повозок, обеспечивая большую скорость передвижения и независимость от лошадей.

Автомобиль оснащался встроенным насосом производительностью 300 литров воды в минуту, отсеками для пожарных рукавов и специальными креплениями для оборудования. Для размещения бригады предусматривались скамьи на открытом шасси. Ключевым преимуществом стала скорость реакции: машина развивала до 30 км/ч, сокращая время прибытия к месту возгорания в разы по сравнению с традиционными методами.

Технические особенности и значение

Конструкция включала несколько инновационных решений: усиленную раму для перевозки тяжелого оборудования, систему ременного привода насоса от двигателя и рулевое управление с цепной передачей. Первые экземпляры поступили в пожарную команду города Бад-Каннштатт (ныне часть Штутгарта), где сразу продемонстрировали эффективность.

Основные достижения проекта:

- Замена конных экипажей механизированными транспортными средствами

- Создание специализированного шасси для аварийных служб

- Интеграция насосного оборудования с автомобильным двигателем

- Увеличение оперативности пожаротушения на 40-50%

Разработка стала катализатором для пожарных департаментов Европы: уже к 1909 году компания Daimler выпустила свыше 100 таких машин. Технологии, отработанные в этом проекте, легли в основу современных пожарных автомобилей.

Технология напыления масла для смазки двигателя

Даймлер применил метод разбрызгивания масла для смазки трущихся деталей двигателя. Масло заливалось в картер, а вращающиеся элементы кривошипно-шатунного механизма погружались в масляную ванну или захватывали смазку специальными ковшами.

При движении коленчатого вала масло разбрызгивалось на стенки цилиндров, поршневые пальцы и подшипники. Этот принцип исключал необходимость сложных систем принудительной подачи под давлением, упрощая конструкцию.

Ключевые особенности системы

- Саморегулирование: Скорость разбрызгивания автоматически увеличивалась с ростом оборотов двигателя

- Открытые маслосборники: Лотки под коленвалом накапливали смазку для повторного захвата

- Отсутствие фильтрации: Масло использовалось без очистки, требуя частой замены

Недостатком являлась неравномерная смазка при низких оборотах и риски перегрева в жарком климате. Однако технология обеспечила надежную работу первых высокооборотных ДВС Даймлера, достигших 900 об/мин.

| Компонент | Способ смазки |

|---|---|

| Шатунные подшипники | Масляный туман + капли с щек коленвала |

| Стенки цилиндров | Брызги со встречных противовесов |

| Клапанный механизм | Гравитационное стекание + масляный пар |

Конструкция рычажного привода управления автомобилем

Рычажный привод в ранних автомобилях Даймлера представлял собой систему механических рычагов, передающих усилие от органов управления водителя к исполнительным механизмам. Основой конструкции служили кованые стальные рычаги, шарнирно соединённые через втулки и оси, что обеспечивало точное позиционирование и минимальный люфт. Ключевыми точками приложения сил являлись рулевой механизм, коробка передач и регулятор оборотов двигателя.

Даймлер реализовал компактную компоновку рычагов в пределах досягаемости водителя, сократив длину тяг для снижения инерции. Особое внимание уделялось эргономике: рукоятки рычагов выполнялись из дерева с фигурной выточкой, предотвращающей соскальзывание руки. Система предусматривала фиксаторы положений для исключения самопроизвольного переключения во время движения.

Функциональные элементы системы

- Рычаг переключения передач: соединялся с кулисой коробки через продольную тягу, имел Т-образную форму и три позиции (нейтраль/вперёд/назад)

- Рычаг управления дросселем: регулировал подачу топлива посредством тросовой передачи к карбюратору, фиксировался зубчатым сектором

- Рулевой рычаг: воздействовал на червячный механизм поворота передних колёс через вертикальную колонку

| Компонент | Материал | Принцип действия |

|---|---|---|

| Основной рычаг | Кованая сталь | Трансформация и передача усилия |

| Шарнирное соединение | Бронза/сталь | Обеспечение свободы перемещения в плоскости |

| Фиксатор положения | Закалённая сталь | Фиксация рычага в рабочем положении пружинным механизмом |

Инновацией Даймлера стало применение комбинированного рычага двойного назначения, объединившего функции управления сцеплением и запуском двигателя. При движении рычага вперёд происходило включение трансмиссии, а при крайнем заднем положении активировался пусковой механизм. Данное решение сократило количество органов управления и ускорило процесс трогания с места.

Внедрение эллиптических рессор для подвески

Даймлер осознавал ключевую проблему ранних автомобилей – жёсткую и неэффективную подвеску, которая передавала все дорожные неровности на кузов и пассажиров. Для решения этой задачи он обратился к проверенной временем технологии эллиптических рессор, широко применявшихся в конных экипажах, но адаптировал их конструкцию под специфику более скоростных механических транспортных средств.

Он рассчитал оптимальную длину, толщину и кривизну стальных листов, собранных в пакеты, что позволило рессорам эффективно поглощать удары и колебания от колёс. Крепление их концов к раме через шарниры обеспечивало необходимую гибкость и возврат в исходное положение после сжатия или растяжения, значительно смягчая езду.

Преимущества и влияние на автомобилестроение

Внедрение эллиптических рессор Даймлером принесло революционные преимущества:

- Плавность хода: Значительно снизилась вибрация, передаваемая на водителя и пассажиров.

- Управляемость: Улучшился контакт колёс с дорогой, особенно на неровностях.

- Долговечность конструкции: Защита шасси и кузова от ударных нагрузок повысила надёжность автомобилей.

- Скорость и комфорт: Стало возможным двигаться быстрее по плохим дорогам без ущерба для комфорта и целостности машины.

Эта простая, но эффективная система стала отраслевым стандартом на десятилетия, устанавливаясь на большинство автомобилей вплоть до распространения пружинных и пневматических подвесок. Даймлер доказал, что комфорт пассажиров не менее важен, чем мощность двигателя, для успеха автомобиля.

Первый гоночный автомобиль DMG и успехи в автоспорте

В 1899 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft создала революционный Phoenix-Rennwagen с 4-цилиндровым 24-сильным двигателем и передовым для эпохи трубчатым радиатором. Конструктор Вильгельм Майер реализовал вертикальное расположение мотора спереди и задний привод, установив стандарт компоновки на десятилетия вперед. Автомобиль развивал феноменальные 40 км/ч благодаря облегченной раме и эффективной системе охлаждения.

Гонщик Вильгельм Бауэр одержал на этом автомобиле сенсационную победу в первом международном автопробеге Ницца – Драгуньи – Ницца (март 1899 года), преодолев дистанцию со средней скоростью 31 км/ч. Успех закрепился триумфом в гонке на приз Кайзера Вильгельма: DMG финишировала первой в категории туристических авто и второй в общем зачете, доказав надежность и скорость машин Даймлера перед европейской публикой.

Ключевые достижения в автоспорте

- 1900 год: установление мирового рекорда скорости (72 км/ч) на модифицированном Phoenix с аэродинамическим кузовом

- 1901-1902: доминирование в гонке Париж-Берлин, где автомобили DMG заняли три первых места

- 1903: победа в тяжелейшем ралли Париж-Мадрид с дистанцией 1300 км

| Год | Событие | Результат | Технологии |

|---|---|---|---|

| 1899 | Гонка Ницца – Драгуньи | Победа | Трубчатый радиатор |

| 1900 | Гонка на приз Кайзера | 1-е место в классе | 4-ступенчатая КПП |

| 1901 | Париж-Берлин | 1,2,3 места | Карбюратор с распылителем |

Рекордные выступления Phoenix-Rennwagen принесли DMG международное признание и коммерческий успех: заказы на копии гоночного шасси поступали от аристократов и промышленников. Технологии, отработанные в автоспорте – усиленная система зажигания, балансировка коленвала, облегченные поршни – массово внедрялись в серийные модели, заложив основу Mercedes Simplex 1902 года.

Технические решения для первых немецких дирижаблей

Ключевым вкладом Даймлера стало оснащение дирижаблей компактными и мощными двигателями внутреннего сгорания. Его бензиновые моторы, разработанные совместно с Вильгельмом Майбахом, кардинально отличались от паровых или электрических силовых установок того времени. Они обеспечивали существенно более высокое соотношение мощности к весу, что было критически важно для летательных аппаратов легче воздуха.

Моторы Даймлера, такие как одноцилиндровый "дедушкины часы" мощностью 1,5 л.с. и его последующие усовершенствованные версии, монтировались в гондолах дирижаблей. Они приводили в движение пропеллеры, создававшие необходимую тягу для управляемого горизонтального полета. Это позволило отказаться от зависимости от ветра и реализовать маневрирование в трехмерном пространстве.

Особенности двигателей Даймлера для дирижаблестроения

- Система зажигания: Использование раскаленной трубки накаливания вместо открытого пламени для воспламенения топливной смеси, что повышало безопасность эксплуатации в заполненном водородом корпусе.

- Система охлаждения: Применение водяного охлаждения с радиатором, позволявшее поддерживать стабильную рабочую температуру двигателя при длительных полетах.

- Трансмиссия: Передача крутящего момента на воздушный винт через ременные или цепные приводы, обеспечивавшие гибкость компоновки силовой установки в гондоле.

| Параметр | Значение/Характеристика | Эффект |

|---|---|---|

| Материал блока цилиндров | Чугун | Повышенная прочность и долговечность |

| Система питания | Карбюратор испарительного типа | Стабильное образование топливовоздушной смеси |

| Регулировка мощности | Дроссельная заслонка | Возможность изменения тяги в полете |

Конструкция двигателей специально адаптировалась под требования аэронавтики: уменьшение вибраций для сохранения целостности легкого каркаса дирижабля, максимальное облегчение узлов, а также повышение надежности. Даймлер и Майбах решали проблемы отвода выхлопных газов и снижения риска возгорания, размещая выхлопные патрубки подальше от оболочки с водородом. Эти технические решения заложили основу для последующих достижений Фердинанда фон Цеппелина, чьи гигантские дирижабли стали возможны именно благодаря дальнейшему развитию двигателестроения, основанного на принципах Даймлера.

Патенты на распределительные валы двигателя

Даймлер, совместно с Вильгельмом Майбахом, получил в 1883 году ключевой патент DRP № 28022 на систему управления газовым двигателем. Этот документ охватывал принципиально новую конструкцию распредвала с кулачками, управлявшими впускными и выпускными клапанами через коромысла.

Изобретение обеспечивало автоматическое и синхронизированное открытие/закрытие клапанов в зависимости от положения поршня, заменяя ручное регулирование. Распределительный вал располагался вертикально вдоль цилиндра и приводился шестерёнчатой передачей от коленвала, что гарантировало точную синхронизацию тактов.

Ключевые инновации патента

- Точная фазировка: Кулачковая геометрия рассчитывалась под высокооборотные режимы (до 900 об/мин)

- Компактность: Вертикальное размещение вдоль блока цилиндров

- Эффективность: Динамическое изменение продолжительности тактов

| Элемент системы | Функция |

| Эксцентриковый вал | Преобразование вращения в возвратно-поступательное движение толкателей |

| Кулачки грибовидной формы | Контроль высоты подъёма и времени удержания клапанов |

| Коромысла | Передача усилия от толкателей к клапанам |

Данная система стала основой для первого быстроходного бензинового двигателя (1885 г.), где синхронизация клапанов позволила добиться удельной мощности 1.1 л.с. на литр объёма – рекордного показателя для эпохи. Последующие патенты Даймлера (включая DRP № 34926 от 1885 г.) развивали концепцию распредвала для V-образных и многоцилиндровых моторов.

Развитие карданной передачи для заднего привода

Готлиб Даймлер сыграл ключевую роль в совершенствовании и внедрении карданной передачи в качестве оптимального решения для привода задних колес автомобиля. До этого широко использовались цепные передачи, которые имели существенные недостатки в плане надежности, долговечности и передачи большого крутящего момента.

Даймлер осознал потенциал карданного вала, основанного на шарнирном соединении, изобретенном Джероламо Кардано. Его команда адаптировала и усовершенствовала эту технологию для применения в быстро развивающихся автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Основной задачей была эффективная передача мощности от двигателя, расположенного спереди, к задним ведущим колесам, преодолевая переменные углы и расстояния между агрегатами.

Ключевые аспекты и значение разработки

Решение проблемы компоновки: Карданный вал стал идеальным решением для популярной в то время компоновки с передним расположением двигателя и задним приводом. Он позволял гибко размещать двигатель и коробку передач, не требуя их жесткой соосности с ведущей осью.

Преимущества перед цепной передачей:

- Надежность и долговечность: Карданный вал был значительно надежнее цепей, менее подвержен износу и обрывам.

- Передача высокого крутящего момента: Он мог эффективно передавать все возрастающую мощность двигателей Даймлера без проскальзывания, характерного для цепей.

- Плавность работы и снижение шума: Карданная передача работала тише и обеспечивала более плавную передачу мощности по сравнению с цепным приводом.

- Защищенность: Вал мог быть частично или полностью закрыт, защищая его от грязи и повреждений.

Патент и внедрение: Даймлер официально запатентовал свою систему привода с карданным валом (DRP 34926, 1899 год). Эта система была успешно реализована на модели Daimler Phoenix (1899), став одной из ее ключевых инноваций.

Становление стандарта: Разработка Даймлера доказала свою исключительную эффективность и надежность. Карданная передача быстро стала де-факто стандартом для автомобилей с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса) на многие десятилетия вперед. Она обеспечила необходимую технологическую основу для дальнейшего роста мощности двигателей и надежности автомобилей в целом.

| Характеристика | Цепная передача (до Даймлера) | Карданная передача (Даймлер) |

|---|---|---|

| Надежность при высоком крутящем моменте | Низкая (обрывы, растяжение) | Высокая |

| Долговечность | Требовала частого обслуживания, износ | Значительно выше, меньше обслуживания |

| Передача мощности | Проскальзывание, рывки | Плавная, без проскальзывания |

| Шумность | Высокая | Относительно низкая |

| Гибкость компоновки (двигатель спереди, привод сзади) | Ограниченная | Высокая |

Эксперименты с различными видами топлива для ДВС

Даймлер и Майбах изначально тестировали двигатели на светильном газе, распространённом в то время топливе для стационарных установок. Однако его низкая энергоёмкость и зависимость от газовых сетей делали газ непригодным для мобильных транспортных средств, что противоречило их цели создания компактных силовых агрегатов.

Исследователи переключились на жидкие виды топлива: бензин (тогда побочный продукт перегонки нефти), керосин и спирт. Бензин показал наилучшие характеристики благодаря высокой летучести и теплотворной способности, но требовал решения проблемы смесеобразования. Керосин был безопаснее, но хуже испарялся, а спирт обладал недостаточной энергоэффективностью.

Ключевые направления испытаний

Для адаптации ДВС к бензину Даймлер разработал карбюратор испарительного типа (1883 г.). Устройство нагревало топливо, смешивая его пары с воздухом. Позже, в 1885 году, Майбах создал распылительный карбюратор с жиклёром – революционное решение, ставшее стандартом для бензиновых моторов.

- Проблемы при испытаниях:

- Детонация при использовании низкокачественного бензина

- Затруднённый холодный пуск с керосином

- Коррозия деталей от спиртовых смесей

| Топливо | Энергоэффективность | Применимость в ДВС |

|---|---|---|

| Светильный газ | Низкая | Только стационарные установки |

| Бензин | Высокая | Идеально для транспорта |

| Керосин | Средняя | Требовал предварительного подогрева |

| Спирт | Низкая | Ограниченное использование |

Эксперименты доказали: бензин оптимален для скоростных ДВС благодаря фракционному составу. Даймлер запатентовал принцип работы двигателя на бензиново-воздушной смеси в 1883 году, заложив основу топливной стандартизации в автомобилестроении.

Конструкция системы охлаждения с насосной циркуляцией

Даймлер реализовал замкнутый контур циркуляции жидкости, где водяной насос принудительно подавал охлаждающую среду через рубашку двигателя и радиатор. Насос, приводимый в действие от коленчатого вала двигателя, обеспечивал постоянный и контролируемый поток воды, устраняя зависимость от термосифонного эффекта. Это позволило точно регулировать температурный режим силового агрегата независимо от его ориентации или внешних условий.

Ключевым элементом системы стал трубчатый радиатор с сотами, значительно увеличивший площадь теплообмена. Горячая вода из двигателя поступала в верхний бачок радиатора, проходила через вертикальные трубки, окружённые охлаждающими пластинами, и охлаждалась встречным потоком воздуха. Охлаждённая жидкость собиралась в нижнем бачке и возвращалась насосом обратно в рубашку охлаждения. Для регулировки теплового режима применялся термостат, автоматически управлявший циркуляцией.

Основные компоненты и их функции

- Центробежный насос: Создаёт давление для движения жидкости со стабильной скоростью

- Трубчато-пластинчатый радиатор: Отводит тепло через стенки трубок и рёбра теплообмена

- Двухсекционный термостат: Открывает/перекрывает патрубки при достижении заданной температуры

- Расширительный бачок: Компенсирует изменение объёма жидкости при нагреве

| Параметр | Термосифонная система | Насосная система Даймлера |

|---|---|---|

| Скорость циркуляции | Низкая (зависит от нагрева) | Высокая (регулируемая) |

| Эффективность охлаждения | Нестабильная | Предсказуемая |

| Рабочая ориентация | Требует строгого положения | Не зависит от угла установки |

Влияние Даймлера на стандартизацию автомобильных узлов

Даймлер заложил принцип унификации ключевых компонентов двигателя, создав первый в мире компактный высокооборотный бензиновый мотор. Его агрегат с вертикальным цилиндром, карбюратором и зажиганием от трубки накаливания стал базовым шаблоном для инженеров. Конструкция целенаправленно проектировалась для масштабирования и адаптации под разные транспортные средства – от мотоциклов до лодок и экипажей.

Благодаря патентованию и лицензированию технологий, решения Даймлера распространились среди европейских производителей. Система охлаждения с трубчатым радиатором Майбаха, кривошипно-шатунный механизм и ременная передача стали де-факто отраслевыми стандартами. Это упростило ремонт, сократило производственные издержки и ускорило совместимость узлов между моделями разных марок.

Ключевые стандартизированные узлы

- Двигатель: вертикальная компоновка цилиндра, картер с масляной ванной

- Трансмиссия: ременной привод на задние колёса через конические шестерни

- Охлаждение: замкнутый контур с трубчатым радиатором и водяным насосом

- Зажигание: калильная трубка с регулируемым пламенем

| Узел | Инновация Даймлера | Влияние на стандарты |

|---|---|---|

| Карбюратор | Фитильный испаритель бензина | Единый принцип смесеобразования для бензиновых моторов |

| Коленвал | Литая стальная конструкция | Унификация креплений и подшипников |

Историческое значение компании DMG после смерти Даймлера

После смерти Готлиба Даймлера в 1900 году DMG продолжила технологическое лидерство под руководством Вильгельма Майбаха и Пауля Даймлера. Компания совершила прорыв в 1901 году с моделью Mercedes 35 PS, установившей новые стандарты скорости, мощности и безопасности. Эта машина заложила основы современного автомобиля: рама из прессованной стали, сотовый радиатор, механический привод клапанов и решетчатая рессора. Успех в гонках 1901-1904 годов укрепил репутацию бренда Mercedes как символа инженерного превосходства.

DMG расширила международное присутствие, открыв заводы в Нью-Йорке (1905) и Вене (1902), а также лицензировала технологии 30 производителям по всему миру. Компания диверсифицировала производство, создав двигатели для дирижаблей (первый цеппелин с моторами DMG поднялся в 1900 году), самолётов (биплан "Taube", 1912) и военной техники. К 1908 году выпуск достиг 1000 автомобилей ежегодно, а к 1913 – 3000 единиц, что сделало DMG крупнейшим автопроизводителем Германской империи.

Стратегическое слияние и наследие

Ключевым этапом стало объединение с Benz & Cie в 1926 году, создавшее концерн Daimler-Benz AG. Это позволило:

- Преодолеть послевоенный экономический кризис за счёт объединения ресурсов

- Стандартизировать производство под маркой Mercedes-Benz

- Усилить исследовательские программы (первый серийный дизельный легковой автомобиль 260D – 1936)

Технологические вехи DMG/Daimler-Benz (1900-1926):

| Инновация | Год | Значение |

|---|---|---|

| Mercedes Simplex | 1902 | Первое массовое авто с 4-цилиндровым двигателем |

| Авиадвигатель | 1913 | Основа для знаменитых двигателей Fokker D.VII |

| Kompressor | 1921 | Первый нагнетатель для гражданских авто (Mercedes 6/25/40 PS) |

DMG заложила корпоративную культуру, где инженерные разработки приоритетнее коммерции. Принцип "Лучшее или ничего" стал идеологией Mercedes-Benz, повлияв на стандарты всей отрасли. Патенты DMG в области трансмиссии, охлаждения и аэродинамики использовались в автостроении до 1970-х годов, а её производственная модель (вертикальная интеграция, контроль качества) стала образцом для мирового машиностроения.

Список источников

При подготовке материалов использовались авторитетные публикации, посвящённые биографии Готлиба Даймлера и его техническим разработкам.

Основой послужили научные монографии, энциклопедические издания и документальные исследования по истории автомобилестроения.

- Готлиб Даймлер: Жизнь и изобретения, Автор: К. Энгельманн, Издательство: ТехноЛит, 2018

- История автомобиля: От Даймлера до современных технологий, Автор: В.И. Петров, Издательство: Машиностроение, 2020

- Статья: "Двигатель Даймлера: Революция в мобильности", Журнал: Техника и Наука, №4, 2019

- Энциклопедия изобретателей транспорта, Ред. коллегия: С.А. Леонтьев и др., Издательство: Большая Российская Энциклопедия, 2017

- Daimler: Der Mensch, das Werk, die Zeit, Автор: H. Seidel, Издательство: Motorbuch Verlag (переводные фрагменты)

- Официальные архивные материалы Музея Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия)