История российских мотоциклов - от истоков до наших дней

Статья обновлена: 14.01.2026

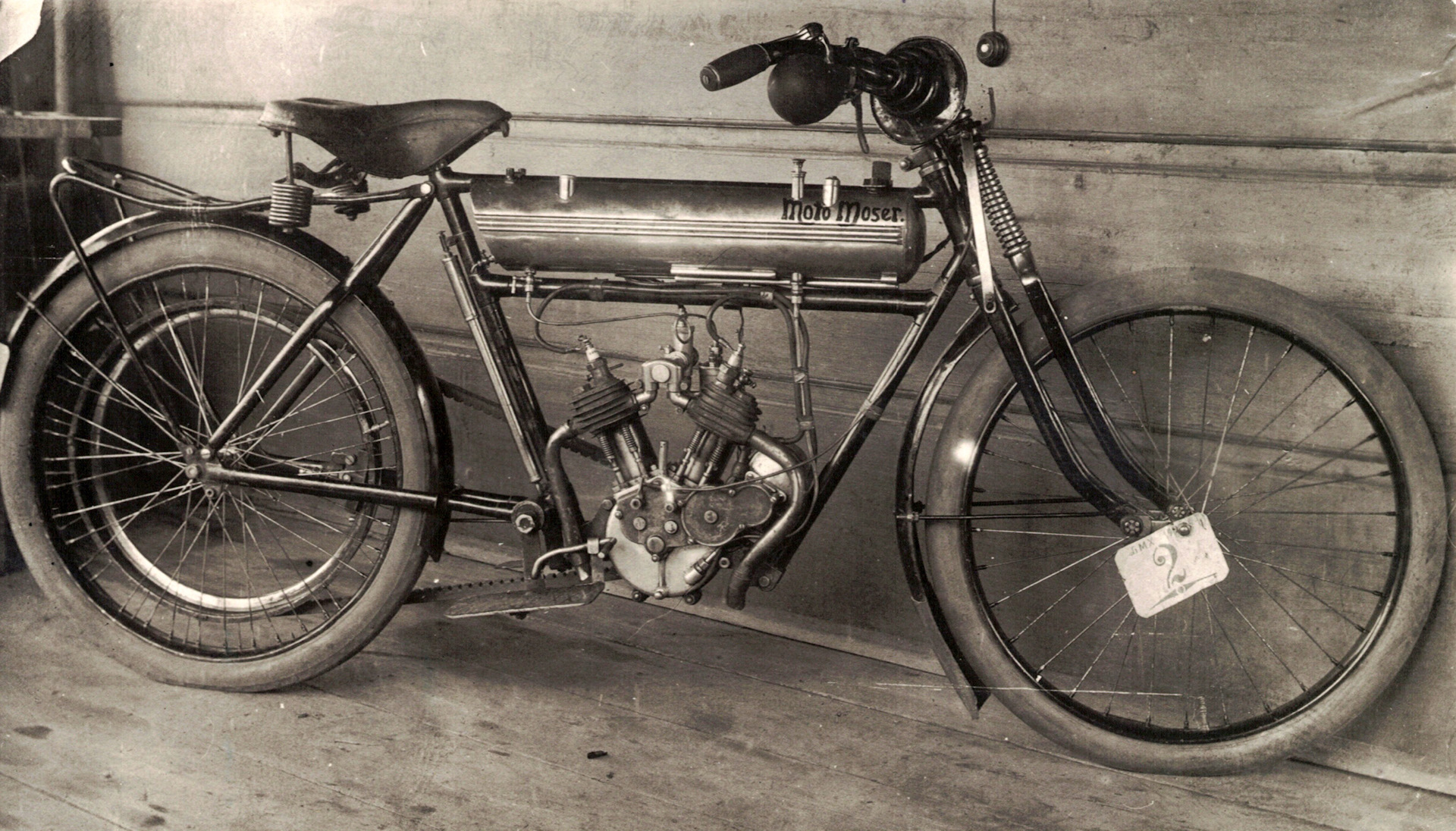

Отечественное мотоциклостроение прошло сложный путь от первых экспериментальных моделей до массовых конвейеров. Эта история неразрывно связана с развитием промышленности России и СССР.

Начавшись в начале XX века с кустарных образцов и заимствованных технологий, отрасль пережила взлёты военных лет и послевоенного бума, периоды застоя и инновационных прорывов.

Легендарные марки – "Иж", "Урал", "Днепр", "Восход" – стали символами эпохи, отражая технические возможности и потребности страны в разные десятилетия.

Исследование эволюции конструкций, производственных мощностей и судеб заводов позволяет понять уникальность российского инженерного наследия в мировом контексте.

Создание базового довоенного образца: Л-300 "Красный Октябрь" (1930 год)

Л-300 стал первым массово производимым советским мотоциклом, разработанным на ленинградском заводе "Промет". Конструкция создавалась как адаптация немецкого DKW Luxus 300 (1929 г.), приобретённого по лицензии. Инженеры под руководством Петра Можарова полностью переработали документацию под отечественные материалы и технологические возможности, сохранив ключевые технические решения оригинала.

Основой послужила трубчатая рама с жёсткой задней подвеской и параллелограммной вилкой спереди. Двухтактный одноцилиндровый двигатель объёмом 300 см³ развивал 6,5 л.с., обеспечивая скорость до 80 км/ч. Особенностью стала система подачи топлива: бензин поступал самотёком из бака, расположенного над мотором, а масло смешивалось с горючим вручную перед заправкой. Производство стартовало в 1931 году, но сборка велась полукустарно с использованием импортных комплектующих.

Ключевые характеристики модели

- Силовая установка: Двухтактный двигатель воздушного охлаждения (296 см³)

- Трансмиссия: 3-ступенчатая КПП с ручным переключением на бензобаке

- Зажигание: От магнето с механическим приводом

- Масса: 125 кг с полной заправкой

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Максимальная мощность | 6,5 л.с. при 3500 об/мин |

| Расход топлива | 5-6 л/100 км |

| Диаметр цилиндра / ход поршня | 74 мм × 68 мм |

К 1933 году выпущено около 6 000 экземпляров, но выявились существенные недостатки: ненадёжность карбюратора, быстрый износ поршневых колец и слабая коррозионная стойкость. Эти проблемы стимулировали создание модернизированной версии – Л-350, где устранили основные конструктивные просчёты. Несмотря на трудности, Л-300 заложил фундамент для развития советской мотоиндустрии, доказав возможность отечественного серийного производства.

Легендарный военный М-72: технологический прорыв времен ВОВ

Разработка М-72 стартовала в 1939 году как ответ на потребность РККА в надежном тяжелом мотоцикле. За основу взяли немецкий BMW R71, но советские инженеры кардинально переработали конструкцию под отечественные материалы и технологии. Серийное производство началось в 1941 году одновременно на заводах в Москве, Ленинграде и Харькове, что стало беспрецедентным примером оперативной кооперации.

В условиях военного времени М-72 доказал исключительную выносливость: 18-сильный оппозитный двигатель с воздушным охлаждением уверенно работал на низкокачественном топливе, а дуплексная рама выдерживала экстремальные нагрузки. Мотоцикл массово использовался для разведки, связи и транспортировки ПТРД, часто оснащался коляской с пулеметом ДП-27. Его проходимость по бездорожью и ремонтопригодность в полевых условиях спасали тысячи жизней.

Конструктивные особенности и наследие

Технологическими преимуществами М-72 стали:

- Унифицированный двигатель с картером из алюминиевого сплава и чугунными гильзами цилиндров

- Инновационная подвеска: телескопическая вилка спереди и качающиеся рычаги сзади

- Барабанные тормоза с механическим приводом на оба колеса

- Съёмные узлы (двигатель, КПП, колеса) для ускорения ремонта

| Произведено за 1941-1946 гг. | Максимальная скорость | Запас хода |

| 8 500+ единиц | 85 км/ч | 350 км |

После войны на базе М-72 создали гражданскую модификацию М-72М, а производственные мощности стали основой для Ирбитского мотоциклетного завода. Многие инженерные решения (оппозитный двигатель, привод на колясочное колесо) использовались в Урале и Днепре до конца XX века.

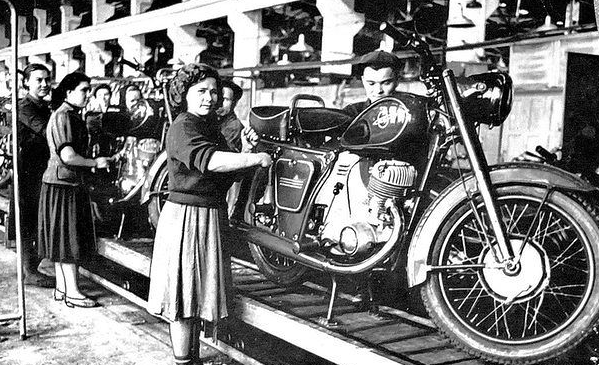

Послевоенное копирование: массовый выпуск мотоцикла М1А "Москва"

Восстановление разрушенной промышленности СССР после Великой Отечественной войны требовало срочного запуска доступного массового транспорта. Отечественное мотоциклостроение, ориентированное ранее на тяжелые машины военного назначения, нуждалось в компактной и экономичной гражданской модели. Решение было найдено в копировании трофейного немецкого мотоцикла DKW RT 125, признанного эталоном в своем классе.

За основу взяли модернизированную версию DKW – RT 125-1 (1943 г.), образцы которой попали в СССР по репарациям. Конструкторское бюро Московского мотоциклетного завода (ММЗ) под руководством В.Ф. Родькина оперативно адаптировало документацию под советские условия производства и материалы. Уже в 1946 году завод начал серийный выпуск мотоцикла под индексом М1А "Москва".

Технические особенности и массовое производство

М1А унаследовал ключевые черты прототипа: легкую трубчатую раму, двухтактный одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 123 см³ мощностью 4,25 л.с., трехступенчатую коробку передач и простую подвеску с перьевой передней вилкой и жесткой задней осью. Максимальная скорость составляла 70 км/ч. Простота конструкции и ремонта делали его идеальным для послевоенных условий.

Масштаб выпуска был беспрецедентным:

- Первый советский массовый мотоцикл: Ежегодное производство достигало 30 тысяч единиц.

- Доступность: Относительно низкая цена (около 6000 руб.) и экономичность (расход топлива ~4 л/100 км) сделали его популярным.

- Модификации: Помимо базовой дорожной версии, выпускались спортивная М1Б и грузовая М1А с коляской.

Производство М1А на ММЗ продолжалось до 1951 года. Он заложил основу для целого семейства советских легких мотоциклов ("Ковровец", "Ирбит", "Восход"), чьи потомки выпускались до 2000-х годов. Несмотря на прямое копирование, "Москва" стала важным символом возрождения страны и доступной мобильности для миллионов граждан.

Становление тяжелого класса: серийное производство "Уралов" (М-62)

Начало серийного выпуска мотоцикла М-62 на Ирбитском мотоциклетном заводе в 1961 году стало ключевым этапом в развитии советского тяжелого мотоциклостроения. Эта модель, созданная на базе М-61, представляла собой глубокую модернизацию предшественника, направленную на повышение надежности и эксплуатационных качеств для суровых условий страны. Основой послужил 650-кубовый оппозитный двигатель воздушного охлаждения, развивавший мощность 32 л.с.

Конструкторы ИМЗ внесли ряд критически важных изменений: заменили ненадежную верхнеклапанную систему нижнеклапанной (OHV), отказались от алюминиевых картеров в пользу чугунных, усовершенствовали систему смазки. Коробка передач получила новую конструкцию кулачкового механизма переключения, а ходовая часть была усилена. Главной целью было обеспечить мотоциклу беспрецедентную для СССР выносливость и ремонтопригодность в полевых условиях.

Технические и эксплуатационные особенности М-62

Отличия от предшественника М-61:

- Нижнеклапанный ГРМ (вместо верхнеклапанного) – повысил надежность и снизил требования к качеству топлива.

- Чугунные картеры двигателя (вместо алюминиевых) – увеличили ресурс и стойкость к механическим повреждениям.

- Модернизированная 4-ступенчатая КПП с кулачковым механизмом переключения – обеспечила более четкое включение передач.

- Усиленная рама и подвеска – для работы с повышенными нагрузками.

- Унифицированные колеса (19 дюймов спереди и сзади) – упростили обслуживание.

Эксплуатационные характеристики:

| Максимальная скорость | до 105 км/ч |

| Расход топлива | 6-7 л/100 км |

| Сухая масса | 330 кг |

| Грузоподъемность (с коляской) | до 255 кг |

М-62 позиционировался как мотоцикл двойного назначения: для народного хозяйства (транспорт, связь, геологоразведка) и армии. Его главными конкурентными преимуществами стали:

- Выдающаяся проходимость в паре с коляской типа "люлька".

- Возможность длительной работы на низких оборотах под высокой нагрузкой.

- Ремонтопригодность с использованием базового набора инструментов.

- Унификация узлов с другими моделями ИМЗ.

Серийное производство М-62 заложило основу для всего семейства "Уралов". Его успех подтвердил востребованность тяжелых мотоциклов в СССР и обеспечил Ирбитскому заводу доминирующее положение в этом сегменте на десятилетия. Конструктивные решения, отработанные на М-62, стали каноническими для последующих моделей завода вплоть до конца XX века.

Революция для масс: запуск простого и доступного "Ковровца-175"

В 1965 году Ковровский завод имени Дегтярёва (ЗиД) представил мотоцикл К-175, ставший поворотной точкой для советского мотостроения. Его главной задачей было обеспечить граждан действительно массовым, дешёвым и неприхотливым транспортом, доступным по цене даже для молодёжи и сельских жителей. Инженеры сознательно пошли на упрощение конструкции, отказавшись от сложных и дорогих решений в пользу надёжности и технологичности производства.

Основой послужил лёгкий 175-кубовый двухтактный двигатель воздушного охлаждения мощностью 12 л.с., установленный на простой трубчатой раме. Мотор отличался выносливостью и ремонтопригодностью – многие операции владелец мог выполнить самостоятельно. Трансмиссия включала всего три передачи, управляемые ручным переключателем на баке. Задняя подвеска отсутствовала, что снижало стоимость, но делало езду по неровным дорогам жёсткой.

Ключевыми преимуществами модели стали:

- Низкая цена – почти вдвое дешевле популярного "Явы-350";

- Экономичность – расход топлива около 4 л/100 км;

- Простота обслуживания – минимум узлов, требующих регулярного контроля;

- Лёгкий вес – всего 108 кг, что облегчало управление.

Хотя "Ковровец" критиковали за спартанский комфорт (жёсткое седло, вибрации) и скромную динамику (максимум 85 км/ч), его практичность и доступность обеспечили феноменальный спрос. За первые пять лет выпуска продано свыше 400 тысяч экземпляров. Мотоцикл стал символом социальной мобильности, особенно в малых городах и сёлах, где общественный транспорт был развит слабо.

Модель выпускалась до 1975 года, уступив место более современным "ЗиД-200", но заложила стандарт "народного" транспорта. Её наследие – доказательство того, что продуманная простота и ориентация на базовые потребности способны совершить настоящую революцию в массовой мобильности.

Золотая эра легких мотоциклов: "Минск" М1М и экспортные успехи

Модель "Минск" М1М, запущенная в серию в 1956 году, стала символом доступного и надежного транспорта для миллионов советских граждан. Её двухтактный двигатель рабочим объемом 125 см³ выдавал 5,5 л.с., обеспечивая скорость до 80 км/ч при скромном расходе топлива. Упрощенная по сравнению с предшественниками конструкция, усиленная рама и улучшенная подвеска сделали его идеальным для эксплуатации на сложных дорогах СССР.

Мотоцикл быстро завоевал народную любовь благодаря неприхотливости, ремонтопригодности и низкой цене. ММВЗ (Минский мотоциклетно-велосипедный завод) наращивал объемы производства, а "Минск" М1М стал массовым явлением – от городских улиц до сельских полей. Его выносливость подтверждалась успехами в мотокроссовых соревнованиях внутри страны, где он уверенно конкурировал с более тяжелыми машинами.

Международное признание и экспорт

Экспортный прорыв стал ключевым достижением эпохи: мотоциклы поставлялись более чем в 30 стран мира. Особенно высоким спросом "Минск" М1М пользовался в соцстранах (ГДР, Польша, Венгрия), странах Азии и Латинской Америки. Завод активно адаптировал технику под требования зарубежных рынков, включая тропическое исполнение для жаркого климата.

Основные факторы экспортного успеха:

- Соотношение цена/надежность – "Минск" предлагал лучшее качество в бюджетном сегменте.

- Простота конструкции и ремонта – критично для регионов с неразвитой инфраструктурой.

- Участие в международных гонках – спортивные победы в Европе и Африке работали на имидж.

К концу 1960-х "Минск" составлял значительную долю советского мотоэкспорта. Его узнаваемость была столь высока, что название "Minsk" стало в ряде стран нарицательным для любого легкого мотоцикла советского производства.

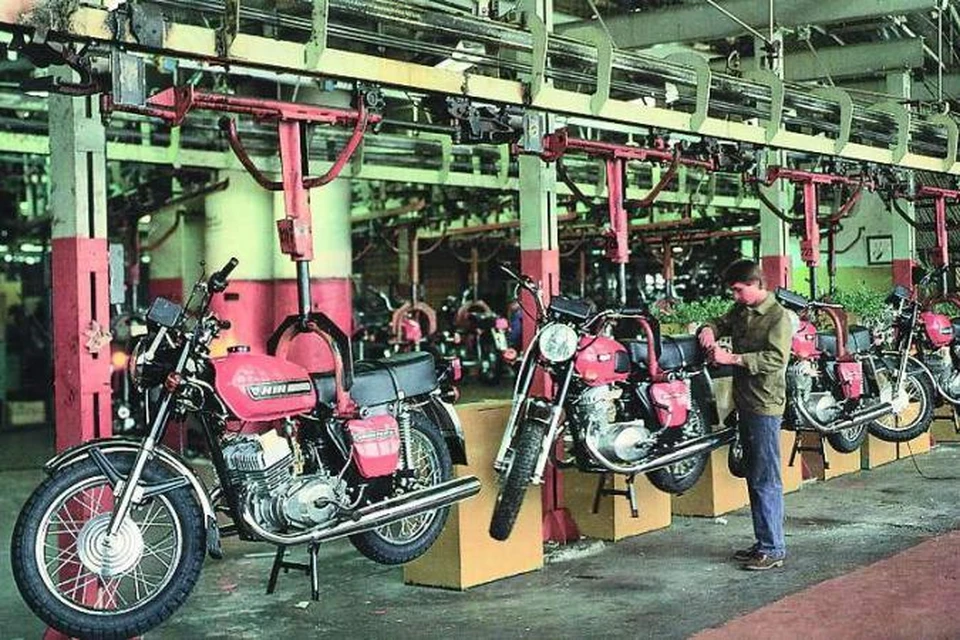

Иж "Планета" и "Юпитер": флагманы советской дорожной сети 1960-80-х

Мотоциклы "Планета" (дорожный) и "Юпитер" (дорожно-спортивный) стали культовыми моделями Ижевского машиностроительного завода, доминируя на дорогах СССР с начала 1960-х. Их создание базировалось на модернизации довоенного немецкого DKW RT125, но к 1960-м годам конструкция была глубоко переработана советскими инженерами. Модели отличались простотой, выносливостью и адаптацией к сложным дорожным условиям, что обеспечило им массовую популярность.

Основой успеха служил надежный двухтактный двигатель воздушного охлаждения, устанавливаемый на обе линейки. "Планета" позиционировалась как классический дорожный мотоцикл для ежедневных поездок, отличаясь комфортной вертикальной посадкой водителя. "Юпитер" выделялся более динамичным характером: спаренные выхлопные трубы, слегка наклоненная вперед посадка и часто – двухместное седло, что делало его популярным среди молодежи и для дальних путешествий.

Эволюция и технические особенности

Линейки постоянно совершенствовались:

- Ранние модели ("Планета-2", "Юпитер-2", 1960-е): Двигатель 346 см³ (~18 л.с.), 4-ступенчатая КПП, барабанные тормоза, жесткая задняя подвеска.

- Поколение 1970-х ("Планета-3", "Юпитер-3"): Мощность увеличена до ~20-22 л.с., появление задней свечной подвески (маятниковой) на "Юпитере", улучшенный дизайн топливных баков и приборов.

- Зрелые модели ("Планета Спорт", "Юпитер-5", 1980-е): 22-24 л.с., 12-вольтовая электросистема, более эффективные глушители, дисковый передний тормоз (на части моделей), вариации с коляской.

| Характеристика | "Планета" (тип.) | "Юпитер" (тип.) |

|---|---|---|

| Тип | Дорожный | Дорожно-спортивный |

| Двигатель | 2-тактный, 1-цилиндр, 346 см³, воздушное охлаждение | |

| Мощность (поздние) | ~22 л.с. | ~24 л.с. |

| КПП | 4-ступенчатая, ручное переключение | |

| Особенности | Прямая посадка, комфорт | Спаренные глушители, наклоненная посадка, динамика |

Несмотря на общую платформу, ключевое различие заключалось в характере эксплуатации. "Планета" ценилась за неприхотливость и плавность хода, идеально подходя для повседневных задач. "Юпитер", особенно в 5-й серии, предлагал более острые ощущения от вождения и лучше подходил для скоростной езды по трассе, хотя сохранял типичные "ижевские" черты: вибрацию и требовательность к своевременной регулировке карбюратора.

Производство этих моделей продолжалось десятилетиями с минимальными изменениями, что свидетельствовало об удачности базовой конструкции. Их наследие – десятки тысяч единиц, сохранившихся у энтузиастов, и статус символа эпохи доступного мототранспорта в СССР. К концу 1980-х морально устаревшие, но все еще востребованные, они уступили место новым разработкам, однако остались в памяти как "рабочие лошадки" и первые мотоциклы для миллионов советских граждан.

Разработка гоночных машин: чемпионские "Восходы" и "Спартаки"

Гонки мотоциклов в СССР служили не только спортивным состязанием, но и важнейшим полигоном для испытания технических решений. На базе серийных дорожных моделей "Восход" (Ковров) и "Спартак" (Ирбит) энтузиастами команд ДОСААФ и заводскими специалистами создавались высококлассные гоночные аппараты. Эти машины, не имевшие прямых заводских аналогов, доминировали в национальных чемпионатах в своих классах на протяжении 1960-х - начала 1970-х годов.

Конструкция гоночных "Восходов" и "Спартаков" кардинально перерабатывалась. Двигатели подвергались форсировке: увеличивалась степень сжатия, применялись легкосплавные поршни, специальные фазы газораспределения, системы питания с дисковым золотником вместо традиционного карбюратора. Рамы усиливались и облегчались, устанавливалась высокоэффективная амортизация, использовались узкие обтекаемые топливные баки и специализированная резина.

Ключевые особенности гоночных модификаций

"Восход" (КМЗ):

- Двигатель: Одноцилиндровый, двухтактный, 175 см³. Форсировка до 25-30 л.с. (против ~18 л.с. у серийного).

- Система впуска: Дисковый золотник (роторный клапан) вместо карбюратора для лучшего наполнения на высоких оборотах.

- Система смазки: Раздельная (масляный бак с подачей насосом), исключая предварительное смешивание бензина и масла.

- Зажигание: Магдино повышенной мощности.

- Рама: Усиленная трубчатая, часто с дополнительными элементами жесткости.

- Подвеска: Передняя - длинноходные телескопические вилки, задняя - маятниковая с амортизаторами от "Явы" или "ЧЗ".

"Спартак" (ИМЗ):

- Двигатель: Одноцилиндровый, двухтактный, 175 см³ и 350 см³ (для рекордных моделей - до 400 см³). Мощность 350-кубовой версии достигала 45-50 л.с.

- Особенность: Применение оригинальной передней подвески типа "трактор" (с продольными рычагами и поперечной рессорой) на некоторых версиях для лучшей стабильности.

- Система впуска: Также широко использовался дисковый золотник.

- Конструкция: Максимальное облегчение всех узлов, применение дюралюминия и магниевых сплавов.

- Рекордные модели: Оснащались полными обтекателями для достижения максимальных скоростей на длинных прямых (например, "Спартак-400").

Спортивные достижения:

| Мотоцикл | Класс | Основные достижения |

| "Восход" (175 см³) | 175 см³ (Класс "Д") | Многократные победы в Чемпионатах СССР по шоссейно-кольцевым гонкам, мотокроссу, многодневным соревнованиям. Доминирование в своем классе. |

| "Спартак" (175 см³) | 175 см³ (Класс "Д") | Основной конкурент "Восхода" в классе 175 см³, также множество побед и призовых мест. |

| "Спартак" (350 см³) | 350 см³ (Класс "Б") | Победы в шоссейно-кольцевых гонках, установка всесоюзных рекордов скорости (рекордный "Спартак-400" показал свыше 200 км/ч). |

Эти гоночные машины, созданные талантом инженеров и гонщиков, стали вершиной развития легких спортивных мотоциклов в СССР довоенного и раннего послевоенного поколения двигателей. Их успехи на треке доказали потенциал отечественных конструкций и подготовили почву для развития специализированных спортивных моделей.

Кризис 1990-х: распад производственных цепочек и конкуренция с импортом

Распад Советского Союза нанес сокрушительный удар по отечественному мотоциклостроению. Единая плановая экономика рухнула, разрушив десятилетиями складывавшиеся производственные цепочки. Заводы-смежники, расположенные в разных теперь уже независимых государствах, оказались отрезанными новыми таможенными барьерами, политической нестабильностью и переходом на рыночные отношения. Поставки комплектующих (двигателей, электрооборудования, литья, покрышек) резко сократились или полностью прекратились, парализуя сборочные конвейеры.

Одновременно внутренний рынок наводнился потоком подержанных импортных мотоциклов, преимущественно японских. Эти машины, пусть и бывшие в употреблении, кардинально превосходили советские модели по ключевым потребительским характеристикам:

- Надежность и ресурс: Импортные мотоциклы требовали значительно меньше ремонта и обслуживания.

- Динамика и мощность: Более современные двигатели обеспечивали лучшие скоростные показатели.

- Комфорт и безопасность: Лучшая подвеска, эффективные тормоза (часто дисковые), эргономика.

- Дизайн и технологии: Современный внешний вид, наличие электростартеров, индикаторов.

Отечественные производители, испытывавшие острый дефицит финансирования, не могли оперативно модернизировать устаревшие модели или разработать конкурентоспособные новые. Попытки адаптации (например, установка импортных двигателей на рамы ИЖ) были малоуспешными и не могли переломить ситуацию. Цены на новые, но морально и технически устаревшие мотоциклы ИЖ, Ковровского завода (Восход) и Киевского завода (Днепр) оказались неконкурентными по сравнению с доступными подержанными иномарками.

| Параметр | Отечественные мотоциклы (нач. 1990-х) | Подержанные Иномарки (нач. 1990-х) |

|---|---|---|

| Технический уровень | Конструкции 1970-80-х гг., минимальные обновления | Конструкции 1980-х гг., более современные решения |

| Надежность | Низкая, частые поломки, требовательность к обслуживанию | Значительно выше, меньшие затраты на эксплуатацию |

| Модельный ряд | Ограниченный, устаревшие классы (дорожные, тяжелые) | Широкий спектр: спорт, круизеры, эндуро, скутеры |

| Соотношение Цена/Качество | Низкое, неконкурентное | Высокое, привлекательное для покупателя |

Результатом стал обвал производства и массовое банкротство заводов. Ковровский завод ("Восход") и Ижевский мотозавод ("Иж") практически прекратили выпуск мотоциклов к середине-концу 1990-х, переключившись на выпуск другой продукции или распродав активы. Киевский завод ("Днепр") выпускал мизерные партии тяжелых мотоциклов, в основном на экспорт или для силовых структур, но также находился в глубоком кризисе. Единственным относительно стабильным производителем оставался Ирбитский мотоциклетный завод (Урал), выживший в основном за счет экспорта в США и Европу, где его тяжелые колясочные мотоциклы нашли нишу среди энтузиастов.

Кризис 1990-х привел к почти полному исчезновению отечественного мотоциклостроения как массовой отрасли. Была утрачена большая часть компетенций, производственных мощностей и кадров. Рынок легких и средних мотоциклов, а также скутеров и спортивных моделей перешел полностью под контроль импортной, в основном японской, техники.

Выживание брендов: ренессанс "Ижа" и "Урала" в 2000-х годах

Кризис 1990-х поставил под угрозу существование легендарных советских марок: "Ижмаш" столкнулся с банкротством и остановкой конвейера, а "Ирбитский мотоциклетный завод" (Урал) едва избежал полного краха из-за резкого сокращения госзаказов и потери традиционных рынков. Оба предприятия испытывали острый дефицит финансирования, устаревшие технологии и массовый отток квалифицированных кадров, что привело к многолетнему простою и деградации производственных мощностей.

Возрождение началось с переориентации на экспорт: "Урал" сделал ставку на нишу винтажных тяжёлых мотоциклов с коляской, востребованных в Северной Америке и Европе, где ностальгический дизайн и простота конструкции стали конкурентным преимуществом. "Иж" возобновил сборку под брендом "Jupiter" и "Planet" с фокусом на развивающиеся рынки (Азия, Латинская Америка), предлагая неприхотливые дорожные модели по доступной цене, параллельно модернизируя линейку за счёт лицензионных двигателей и импортных компонентов.

Ключевые факторы ренессанса

.jpeg)

- Стратегическое партнёрство: "Урал" привлёк зарубежных дистрибьюторов (IMZ-Ural Inc. в США) для прямых продаж, а "Иж" заключил соглашения с китайскими и индийскими производителями на поставку современных силовых агрегатов.

- Рестайлинг и специализация:

- Урал: акцент на кастомные версии (туристические "Tourist", внедорожные "Gear-Up") с усиленной рамой и дисковыми тормозами.

- Иж: адаптация классических моделей ("Юнкер", "Сайга") под экологические стандарты Евро-2/3.

- Нишевый маркетинг: позиционирование как "последних настоящих мотоциклов СССР" с упором на ручную сборку и историческое наследие.

| Бренд | Флагманская модель 2000-х | Целевой рынок |

|---|---|---|

| Урал | Ural Tourist (2001) | США, Канада, Германия |

| Иж | Izh Jupiter 5 (2003) | Вьетнам, Индия, Египет |

Несмотря на скромные объёмы выпуска (тысячи единиц против советских сотен тысяч), брендам удалось стабилизировать производство к 2010 году. "Урал" сохранил уникальность за счёт эксклюзивности, а "Иж" – за счёт бюджетного сегмента, хотя зависимость от импортных комплектующих и конкуренция с китайскими аналогами оставались вызовами.

Современные тенденции: от кастомных реплик до электромотоциклов

Отечественный мотоциклетный сектор переживает период трансформации, смещая акцент от массового производства утилитарных моделей прошлого к нишевым проектам и технологическим инновациям. На первый план выходит возрождение легендарных брендов, таких как Иж и Урал, через создание ограниченных серий кастомных реплик классических моделей, адаптированных под современные требования к надежности, комфорту и безопасности.

Параллельно набирает силу тренд на электрификацию. Российские инженерные стартапы и конструкторские бюро активно разрабатывают прототипы и мелкосерийные модели электромотоциклов различного назначения – от городских скутеров до кроссовых и туристических байков. Этот вектор развития обусловлен как глобальным запросом на экологичность, так и стремлением преодолеть технологическое отставание через освоение новых силовых установок.

Ключевые направления развития

Основные тенденции можно структурировать следующим образом:

- Кастом-реплики: Ручная сборка ограниченных партий мотоциклов, стилизованных под классику (Иж Юпитер, Планета, Урал), но с современными доработками:

- Инжекторные двигатели вместо карбюраторных.

- Дисковые тормоза, ABS.

- Современная подвеска и электроника.

- Электрический транспорт: Разработка и выпуск электробайков:

- Городские модели (ZETTA, ELSET, Volteco).

- Эндуро и кроссовые электромотоциклы (RADICAL, "Иж").

- Эксперименты с электромодификациями классики.

- Новые материалы и технологии: Использование композитов, 3D-печати компонентов, развитие систем управления и телематики в новых проектах.

Вызовы остаются значительными: зависимость от импортных комплектующих для силовых установок и электроники, высокая конечная стоимость продукции из-за мелкосерийности, необходимость развития инфраструктуры (особенно для электрозарядки). Тем не менее, фокус на уникальность, историческое наследие и освоение перспективных технологий формирует новый облик российского мотопрома.

Список источников

- Монографии: Шугуров Л.М. Мотоциклы России и СССР. Том 1-2. М.: Колесо, 2008

- Справочники: Песков В.В. Отечественные мотоциклы 1946-1990 гг. Каталог-справочник. М.: За рулем, 1998

- Периодика: Архив журналов «За рулём» (1928-1991 гг.), «Мото» (1991-2010 гг.), «Моторевю»

- Техническая документация: Заводские руководства по эксплуатации и ремонту (Иж, Урал, Восход, Ковровец)

- Государственные архивы: Фонды Ирбитского мотоциклетного завода (ГАСО), Ижевского машиностроительного завода (ЦГА УР)

- Музейные коллекции: Экспозиции Политехнического музея (Москва), Музея Ижмаша (Ижевск), частные собрания ретро-техники

- Отраслевые отчеты: Статистические сводки Минтрансмаша СССР (1960-1980-е гг.), технические бюллетени НАМИ

- Интернет-ресурсы: Электронные базы патентов СССР, специализированные форумы реставраторов (без гиперссылок)