Изобретение авто - как все начиналось

Статья обновлена: 14.01.2026

История автомобиля начинается задолго до XX века, когда любопытство изобретателей и развитие промышленных технологий привели к созданию экипажей с механическим приводом. Хотя самоходные повозки Леонардо да Винчи и Ивана Кулибина остались экспериментами, именно паровые диковинки XVIII столетия заложили фундамент для революции транспорта.

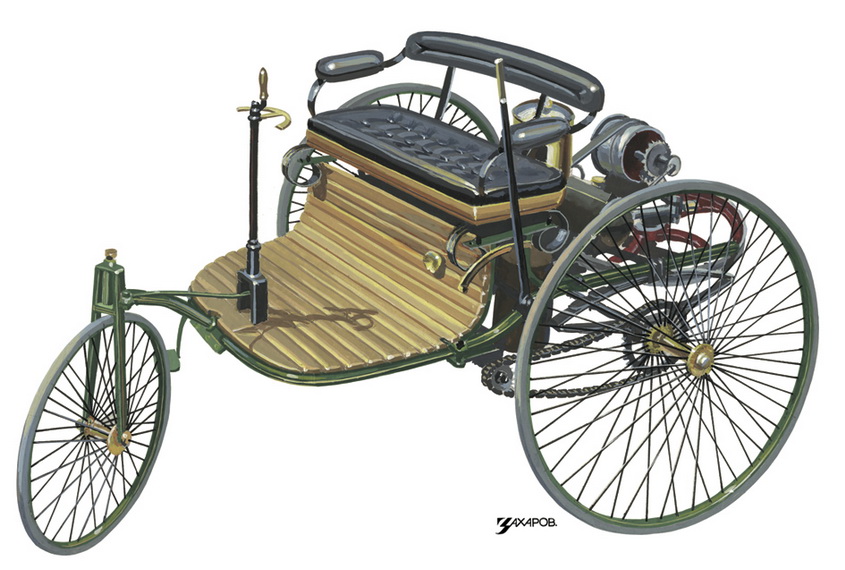

Рождение автомобиля в современном понимании связано с именем Карла Бенца, запатентовавшего в 1886 году трёхколёсный Motorwagen с двигателем внутреннего сгорания. Параллельно Готлиб Даймлер создал первый четырёхколёсный самоходный экипаж, навсегда изменив представление о скорости и свободе передвижения.

Паровые телеги Кюньо: техническое устройство и назначение

Конструкция Нисефора Кюньо представляла собой тяжёлый трёхколёсный экипаж, где массивный паровой котёл и двухцилиндровую машину двойного действия разместили над передним колесом. Котёл с топкой нагревал воду, создавая пар давлением до 1,8 атм, который по медным трубам подавался в цилиндры. Возвратно-поступательное движение поршней через зубчатый механизм («храповое колесо») преобразовывалось во вращение ведущего колеса диаметром 1,23 м, обеспечивая движение машины массой 2,8 тонн.

Основным назначением машины была транспортировка артиллерийских орудий для Французской армии. При испытаниях 1769 года телега развила скорость до 4–5 км/ч и могла перевозить грузы до 4–5 тонн. Однако ограниченный запас воды (15 минут работы), сложность управления ручным клапанным механизмом и неустойчивость конструкции привели к отказу военных от проекта после аварии во время демонстрации.

Ключевые технические параметры:

| Тип двигателя | Паровой, двухцилиндровый |

| Максимальная скорость | 5 км/ч |

| Грузоподъёмность | 4–5 тонн |

| Вес конструкции | 2,8 тонны |

| Рабочее давление пара | 1,7–1,8 атм |

- Инновации: Первое применение пара для самодвижущегося транспорта, использование зубчатой передачи для преобразования движения.

- Недостатки: Необходимость частых остановок для пополнения воды и растопки котла, примитивная система торможения.

- Историческое значение: Доказала принципиальную возможность механической тяги, повлияв на разработку паровозов и автомобилей XIX века.

Иван Кулибин и его самокатка: российский вклад в автостроение

Иван Петрович Кулибин (1735–1818), выдающийся русский механик-самоучка, в 1791 году создал «самокатную коляску», опередившую европейские разработки. Это трехколесное устройство стало первым в России полноразмерным транспортом с ручным управлением, способным перевозить несколько пассажиров.

Самокатка Кулибина приводилась в движение мускульной силой слуги, стоявшего на подножке и нажимавшего ногами педали. Крутящий момент передавался через сложную систему шестерен на заднюю ось, что обеспечивало движение со скоростью до 16 км/ч. Коляска отличалась продуманной механикой, включая:

- Коробку перемены передач – фрикционная механическая система с тремя скоростями для адаптации к рельефу.

- Тормозное устройство – прообраз современного тормоза.

- Маховик для сглаживания толчков и повышения плавности хода.

- Подшипники качения – уменьшали сопротивление при вращении колес.

Историческое значение

Хотя самокатка не использовала двигатель, её инженерные решения легли в основу будущих автомобильных технологий: регулируемая передача позволяла экономить усилия, а рулевой механизм с поворотной передней осью обеспечивал маневренность. Кулибин демонстрировал машину при дворе Екатерины II, но массового производства не последовало из-за консерватизма элиты.Патентные аналоги появились лишь десятилетия спустя в Европе, однако «самокатка» остаётся символом русского изобретательства и ключевым этапом в эволюции транспорта.

Газовый двигатель Ленуара: принцип работы первых ДВС

В 1860 году бельгийский инженер Жан Жозеф Этьен Ленуар создал первый коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания. Агрегат работал на светильном газе – топливе, получаемом при переработке каменного угля. Он применял электрическую систему зажигания с искровой свечой и индукционной катушкой Бенуа Клодо.

Двигатель функционировал по упрощённому двухтактному циклу без предварительного сжатия топливно-воздушной смеси. Основные фазы:

- Ход впуска: Поршень двигался вниз, золотниковый клапан открывался, втягивая смесь воздуха и газа в цилиндр.

- Искрообразование и расширение: При достижении середины хода смесь воспламенялась электрической искрой, газы расширялись, толкая поршень до нижней точки.

- Ход выхлопа: При обратном ходе поршня выпускной клапан открывался, отработавшие газы выталкивались наружу механически.

Ключевые характеристики двигателя Ленуара представлены ниже:

| Мощность | до 1,5 л.с. |

| Частота вращения | 100 об/мин |

| КПД | порядка 5% |

| Топливо | светильный газ |

Патент Бенца: ключевые особенности Motorwagen (1886)

Конструкция Motorwagen, защищённая патентом DRP №37435, базировалась на принципиально новой компоновке. Карл Бенц интегрировал одноцилиндровый четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания (рабочий объём 0,95 л, мощность 0,75 л.с. при 400 об/мин) горизонтально под рамой, что снижало центр тяжести. Система охлаждения испарительного типа использовала воду в кожухе вокруг цилиндра, а зажигание осуществлялось гальванической батареей и запальной свечой собственной разработки. Крутящий момент передавался на задние колёса через двухступенчатую ременную передачу и дифференциал.

Ключевым инновационным решением стало оснащение автомобиля:

- Электрическим зажиганием с прерывателем и высоковольтной катушкой;

- Карбюратором с поплавковой камерой для стабильной подачи топлива на всех режимах работы двигателя;

- Шасси трубчатой конструкции из стальных труб, обеспечивающим жёсткость при малом весе;

- Трёхколёсной схемой с управляемым передним колесом на рулевой колонке (рычажный механизм позже заменён на руль).

| Элемент | Особенность |

| Тормоза | Кожаные накладки на задних колёсах и шестерёнчатый ручной тормоз |

| Система питания | Бензин подавался из бака под сиденьем самотёком |

| Масса | Около 100 кг без водителя |

| Скорость | До 16 км/ч |

Конструктивные отличия трицикла Карла Бенца

Трёхколёсная компоновка стала ключевой особенностью Motorwagen: одно управляемое переднее колесо и два ведущих задних создавали минималистичную базу. Силовая установка располагалась горизонтально под рамой, а массивный маховик размещался открыто для ручного запуска. Трансмиссия использовала ременную передачу с единственной передачей и дифференциалом на задней оси – революционное решение для распределения крутящего момента.

Рулевое управление функционировало через червячную передачу, напрямую воздействовавшую на переднюю вилку, а трубчатая рама из стали соединялась с деревянными вставками для снижения веса. Торможение осуществлялось рычагом, прижимавшим кожаную накладку к ободу заднего колеса. Бензиновый двигатель объёмом 954 см³ с водяным охлаждением развивал мощность 0,9 л.с. при 400 об/мин.

Сравнение с современниками

| Элемент | Трицикл Бенца (1886) | Типичные паровые экипажи |

|---|---|---|

| Двигатель | 1-цилиндровый ДВС | Паровой котёл |

| Топливо | Бензин (лигроин) | Уголь/дрова |

| Скорость | 16 км/ч | До 40 км/ч |

| Управление | Т-образный штурвал | Рычаги/штурвал |

Система зажигания и охлаждения в первых двигателях Даймлера

Система зажигания в двигателях Даймлера использовала калильную трубку, которая являлась ключевым компонентом для воспламенения топливно-воздушной смеси. Эта трубка из платинового сплава нагревалась внешним открытым пламенем до температуры 700-800°C перед запуском двигателя. В момент впрыска смеси в цилиндр раскаленная поверхность трубки мгновенно воспламеняла горючее. Недостатками были необходимость предварительного разогрева (до 5 минут) и высокая зависимость от стабильности пламени: ветер или загрязнение могли вызвать сбои в работе.

Охлаждение осуществлялось через водяную рубашку, окружающую цилиндр двигателя. Система работала по термосифонному принципу: нагретая вода естественным образом поднималась в верхний бак радиатора, где охлаждалась потоком воздуха, после чего остывшая жидкость опускалась в нижний резервуар и возвращалась в рубашку. Принудительная циркуляция водяного насоса появилась лишь в поздних модификациях. Трубчатый радиатор состоял из сотен тонких медных трубок для увеличения площади теплообмена, но требовал регулярного пополнения дистиллированной воды из-за быстрого испарения.

Топливо для пионерских автомобилей: спирт и лигроин

На заре автомобилестроения двигатели внутреннего сгорания требовали легковоспламеняющихся жидкостей с предсказуемыми характеристиками горения. Спирт и лигроин стали основными вариантами благодаря доступности и относительной простоте применения. Этилированный бензин ещё не существовал, а паровые или электрические силовые установки стремительно теряли конкурентоспособность.

Лигроин – лёгкая фракция нефти с температурой кипения 120-240°C – обеспечивал высокую теплотворность, что критически важно для мощности примитивных моторов. Его ключевой недостаток проявлялся зимой: топливо плохо испарялось при низких температурах, затрудняя запуск. Спирт (чаще всего биоэтанол) решал проблему холодов, но проигрывал в энергоэффективности. Производимый из картофеля или зерна, он стал локальной альтернативой в регионах с развитым сельским хозяйством, но нефтяная отрасль вскоре вытеснила оба варианта.

| Параметр | Лигроин | Спирт (этанол) |

|---|---|---|

| Источник | Нефтяная фракция | Биологическое сырьё |

| Энерговыделение | ≈43 мДж/кг | ≈27 мДж/кг |

| Зимняя эксплуатация | Проблемная | Стабильная |

| Экологичность | Низкая (сажа, сернистые соединения) | Относительно высокая |

Маршрут первой дальней поездки Берты Бенц (1888)

Путешествие стартовало 5 августа 1888 года из Мангейма, где проживала семья Бенц. Берта, не ставя в известность мужа Карла, отправилась с сыновьями Рихардом и Ойгеном на усовершенствованном автомобиле Motorwagen Model III. Их целью было преодолеть 106 км до родного города Берты – Пфорцхейма.

Преодолевая многочисленные трудности, путешественники столкнулись с техническими неполадками и сложностями дорог:

- Топливо пришлось закупать в аптеке: лигроин продавался как чистящее средство.

- Забитый топливопровод прочищали шляпной булавкой, а изношенную тормозную накладку заменили кожаной подкладкой от сапога сапожника.

- По извилистым горным дорогам Оденвальда сыновья помогали толкать автомобиль на крутых подъёмах.

Финишировав в Пфорцхейме спустя 13 часов, Берта телеграфировала мужу об успехе. Эта поездка наглядно доказала практическую применимость автомобиля для дальних путешествий, одновременно выявив ключевые проблемы для доработок: износостойкость тормозов, необходимость повышенной передачи для подъёмов и доступность заправочных пунктов.

Резиновые шины Данлопа: улучшение ходовых качеств

До появления пневматических шин колёса автомобилей обивали сплошными резиновыми полосами или металлом, что создавало сильную тряску на неровной дороге. Даже небольшие выбоины вызывали жёсткие удары, снижали управляемость и изнашивали узлы экипажей. Джон Данлоп в 1887 году предложил революционное решение: наполненную воздухом резиновую камеру, обёрнутую в прочную тканевую оплётку. Это смягчило контакт колёс с дорожным покрытием.

Пневматические шины Данлопа гасили вибрации за счёт сжатия воздушной прослойки, радикально повысив плавность хода. Площадь сцепления с грунтом возросла, предотвращая скольжение на влажной поверхности и улучшая точность поворотов. Расход энергии при движении снизился на 30%, а комфорт водителя стал несравнимым с предыдущими образцами. Шины также поглощали шум качения, уменьшая общий гул экипажа.

Ключевое конструктивное отличие

- Каучуковая камера – эластичный резервуар высокого давления

- Парусиновая прослойка – армирующий корд для прочности

- Протектор с рифлением – улучшение контакта сырой дорогой

Электрические стартеры против ручной кривошипной рукоятки

Ручная кривошипная рукоятка требовала от водителя значительных физических усилий и была чрезвычайно опасной. При обратном ударе ("kickback") рукоятка могла внезапно вырваться и нанести травмы рукам, челюсти или даже привести к летальному исходу. Этот процесс был особенно сложен в холодную погоду, когда масло густело, а двигатель "капризничал", превращая запуск в изнурительную процедуру.

Электрический стартер, запатентованный Чарльзом Кеттерингом в 1911 году и впервые массово установленный на Cadillac в 1912, совершил революцию. Он обеспечивал запуск двигателя простым поворотом ключа или нажатием кнопки, передавая вращение от электромотора через шестеренчатую передачу. Это автоматизировало процесс, сделало его безопасным и доступным для всех, включая женщин и физически не самых сильных людей.

Ключевые отличия:

- Безопасность: Электрический стартер устранил риск травм от обратного удара рукоятки.

- Удобство: Запуск двигателя стал быстрым (секунды вместо минут) и не требовал усилий.

- Надежность: Запуск облегчался в любых погодных условиях.

- Доступность: Управлять автомобилем теперь мог более широкий круг людей.

| Ручная рукоятка | Электрический стартер |

| Высокий риск травм (переломы костей, выбитые зубы) | Безопасный запуск из салона |

| Требовал физической силы и техники | Легкое нажатие кнопки или поворот ключа |

| Проблемы в мороз или сырость | Стабильная работа в разных условиях |

| Необходимость выхода из автомобиля | Запуск с водительского места |

Благодаря этим преимуществам электрический стартер быстро вытеснил ручную рукоятку к середине 1920-х годов, сделав автомобиль более практичным и массовым товаром.

Panhard-Levassor: компоновка с двигателем спереди

До появления модели Panhard-Levassor конные экипажи и ранние автомобили (вроде Benz Patent-Motorwagen) имели двигатель, размещённый под сиденьем или сзади. Такая конструкция ограничивала мощность, усложняла охлаждение и ухудшала управляемость. Инженеры Эмиль Левассор и Рене Панар кардинально изменили подход, разработав в 1891 году автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Daimler, установленным вертикально в передней части шасси.

Эта революционная схема, запатентованная как "Systeme Panhard", впервые обеспечила:

- Оптимальное охлаждение двигателя набегающим потоком воздуха

- Снижение вибраций в салоне за счет выноса мотора вперёд

- Сбалансированное распределение веса по осям

- Простор для инженеров: переднее расположение освободило место для мощных моторов и сложных трансмиссий

Эволюция компоновки повлекла ключевые инновации:

- Муфта сцепления для разъединения двигателя и трансмиссии

- Карданная передача вместо цепного привода

- Решётка радиатора для защиты системы охлаждения

| Критическое преимущество | Значительное улучшение управляемости: передняя ось лучше "держала" дорогу на высоких скоростях |

| Последствия | Схема стала инженерным стандартом – свыше 80% современных автомобилей используют её |

Технологическое лидерство Panhard-Levassor подтверждают победы в первых автогонках: их машина финишировала первой в гонке Париж–Бордо–Париж 1895 года, преодолев 1178 км со средней скоростью 24 км/ч. "Система Панар" заложила фундамент современного автомобилестроения, доказав преимущества выноса мотора за пределы пассажирского отсека.

Первые ПДД: "Правила красного флага" в Англии

Столкнувшись с появлением шумных, пугающих лошадей, а иногда и опасных паровых экипажей и ранних автомобилей, британское правительство в 1861 году ввело "Закон о локомотивах на шоссейных дорогах". Его основные положения, получившие разговорное название "Правила красного флага", требовали наличия впереди любого безрельсового самоходного транспортного средства (парового или приводимого в движение иным механизмом) человека, идущего на расстоянии не менее 60 ярдов (около 55 метров). Этот человек должен был буквально предупреждать о приближении машины и управлять движением лошадиных экипажей, для чего одной из его обязанностей было махать красным флагом днем и нести красный фонарь ночью.

Главная цель этих драконовских мер заключалась в обеспечении безопасности на дорогах, где доминировал гужевой транспорт и пешеходы, воспринимавшие механические новшества как серьезную угрозу. Попутно правила ограничивали максимальную скорость движения таких машин до 4 миль в час (около 6.4 км/ч) в сельской местности и до ничтожных 2 миль в час (около 3.2 км/ч) в черте города, фактически сводя на нет практическую пользу и препятствуя развитию автомобильного транспорта на десятилетия.

- Год введения: 1861.

- Церемониймейстер: Обязательный человек, идущий впереди транспортного средства (60 ярдов).

- Атрибуты: Красный флаг (день), красный фонарь (ночь).

- Ограничения скорости: 4 миль/ч (за городом), 2 миль/ч (в городе).

- Цель: Гарантировать безопасность дорожного движения того времени (лошади, пешеходы) и сдержать новую технологию.

- Последствия: Серьезное торможение развития британской автомобильной промышленности.

- Реформа: Правила были смягчены в 1878 году (расстояние до экипажа сокращено до 20 ярдов, превышать скорость до 14 миль/ч разрешалось только если это не создавало помех), но окончательно отменены лишь с принятием Закона о Дорожном Движении (Locomotives on Highways Act) в 1896 году, что по совпадению произошло в год первого автомобильного ралли Париж-Руан.

Факторы популярности De Dion-Bouton (1899)

Мотор компании отличался исключительной надёжностью и лёгкостью запуска даже в холодную погоду благодаря своей уникальной системе калильного зажигания. Эта система устраняла проблемы со сложными и прихотливыми электрическими зажиганиями того времени и магнитными низковольтными решениями. Небольшой одноцилиндровый двигатель Де Дион-Бутон развивал впечатляющую для своих скромных размеров мощность и был удивительно дешёвым как в производстве, так и в обслуживании.

Его массовость и популярность среди других автопроизводителей обеспечивалась агрессивной лицензионной политикой фирмы. De Dion-Bouton активно продавала свои хорошо отработанные и проверенные силовые агрегаты независимым кузовным ателье и множеству других компаний-автопроизводителей, которые не хотели или не могли разрабатывать собственные двигатели. Благодаря этому двигатели SP2 стали настоящим стандартом эпохи, устанавливаясь на самые разные транспортные средства от компактных tricycles до полноразмерных автомобилей.

Ключевые факторы успеха:

- Технологическое превосходство двигателя: Простота конструкции, живучесть и доступность калильного зажигания.

- Выдающиеся эксплуатационные характеристики: Высокая удельная мощность и низкий вес двигателя.

- Бизнес-модель: Активная продажа своих двигателей сторонним производителям как готовых агрегатов.

- Достигнутая экономическая эффективность: Относительно низкая себестоимость и лёгкость серийного производства.

Этот комплексный подход обеспечил двигателям De Dion-Bouton беспрецедентный масштаб распространения для своего времени.

| Фактор | Преимущество перед конкурентами |

|---|---|

| Система зажигания | Беспроблемный запуск (особенно на холоде) |

| Характеристики двигателя | Мощность и лёгкость при малом объёме |

| Коммерческая стратегия | Готовые решения для других фирм |

| Розничная цена | Доступность для широкого круга покупателей |

Технические причины частых поломок ранних моделей

Первые двигатели собирались вручную с использованием низкокачественных металлов. Неточная обработка цилиндров, поршневых колец и коленчатых валов вела к прорыву газов, вибрациям и ускоренному износу. Технологии термообработки были примитивны, а проектирование деталей часто не учитывало реальные нагрузки. Давление топлива самотеком или через неэффективные карбюраторы вызывало нестабильную работу и прогар клапанов.

Система охлаждения ограничивалась кожухом вокруг цилиндров или зависела от термосифона без насоса, что провоцировало локальные перегревы и деформацию блоков. Сцепление и коробки передач имели деревянные шестерни или некалиброванные стальные элементы. Отсутствие синхронизаторов требовало двойного выжима сцепления, что вело к поломкам шестерен и крестовин кардана. Тормозные ленты и колодки работали с низким коэффициентом трения, а их контакт с колесами давал минимальную эффективность.

Ключевые узлы, подверженные отказам

- Зажигание: Магнето имели уязвимую изоляцию и давали слабую искру. Свечи часто покрывались нагаром из-за неполного сгорания топлива.

- Подвеска: Рессорные конструкции без амортизаторов раскалывались на ухабах. Шкворневые механизмы руля быстро разбалтывались от ударов.

- Трансмиссия: Цепные передачи растягивались и соскакивали при нагрузке. Карбюраторы засорялись низкокачественным бензином с примесями.

- Шины: Полностью литые резиновые покрышки трескались на морозе и истирались за 200–300 км пробега.

Гонка Париж-Бордо-Париж: испытание на выносливость (1895)

Первая в мире автомобильная гонка на длинную дистанцию стартовала 11 июня 1895 года по маршруту протяжённостью 1178 км. Участвовали 23 экипажа с бензиновыми, паровыми и электрическими двигателями. Лишь 9 машин добрались до финиша, подтвердив практическую применимость автомобилей вместо конных экипажей. Трасса включала сложные участки бездорожья, а правила предусматривали запрет на ночное вождение и смену лошадей.

Победу одержал Эмиль Левассор на бензиновом Panhard-Levassor с двигателем Daimler, завершив дистанцию за невероятные 48 часов 47 минут. Его средняя скорость 24.5 км/ч на финише стала сенсацией, несмотря на технические проблемы: автомобиль сломался в Бордо, и Левассор лично чинил мотор на протяжении пяти часов. Ключевые итоги гонки:

- Тройка победителей использовала бензиновые двигатели, доказывая их преимущество перед паром и электричеством

- Установлен мировой рекорд скорости на суше – 45 км/ч на отдельных отрезках трассы

- Формат гонок на выносливость стал стандартом для последующих автосоревнований

Событие стало катализатором автомобильной индустрии Франции: уже через год количество производителей машин в стране увеличилось втрое.

Кожаные ремни против металлических цепей в трансмиссии

Ранние автомобили, такие как Benz Patent-Motorwagen (1886), использовали кожаные ремни для передачи мощности от двигателя к ведущим колёсам. Материал обеспечивал плавность хода и гасил вибрации благодаря своей эластичности, а его доступность упрощала производство. Однако под нагрузкой ремни проскальзывали, особенно при намокании или загрязнении, что резко снижало КПД. Растяжение кожи под действием сил и быстрое истирание вынуждали к частой замене, делая такую трансмиссию ненадёжной для тяжёлых транспортных средств.

Металлические цепи, применённые в автомобилях De Dion-Bouton (1890-е) и Oldsmobile Curved Dash (1901), устранили ключевые недостатки кожаных аналогов. Звеньевая конструкция исключала проскальзывание, обеспечивая стабильную передачу крутящего момента даже на бездорожье. Износостойкость закалённой стали позволила повысить долговечность трансмиссии под высокими нагрузками. Но отсутствие амортизации усиливало ударные нагрузки на узлы, требуя массивных опорных подшипников, а сложность изготовления непригодна к простой замене в полевых условиях.

Критические отличия технологий

- Тяговое усилие: цепи выдерживают нагрузки в 2–3 раза выше, чем кожаные ремни.

- Устойчивость: металл не подвержен влиянию влаги и температурных деформаций.

- Обслуживание: регулярная смазка цепи сложнее профилактики ременного привода.

Эволюционный прорыв наступил с изобретением карданного вала (Louis Renault, 1898), который окончательно вытеснил оба варианта для заднеприводных моделей. К началу XX века кожаные ремни сохранились лишь в лёгких трициклах, а цепи перекочевали в конструкцию мототехники и велосипедов.

| Параметр | Кожаные ремни | Металлические цепи |

|---|---|---|

| Срок службы | 300–500 км | 2000+ км |

| Потери на проскальзывание | 15–25% | 3–7% |

Прототипы автомобильных фар: масляные и ацетиленовые

Первые фары на автомобилях конца XIX века представляли собой масляные лампы, работавшие на основе горения жидкого топлива (чаще всего керосина или растительного масла) через фитиль. Их световой поток был крайне слабым – не более 10-20 свечей, что едва позволяло различать дорогу на минимальной скорости в идеальных условиях. Такие фары легко гасли от ветра или дождя, требовали постоянной регулировки фитиля и представляли пожарную опасность из-за открытого огня.

Следующим этапом стали ацетиленовые (карбидные) фарыдо 300 свечей, что значительно улучшало видимость. Однако система требовала регулярной заправки резервуаров водой и карбидом, была чувствительна к вибрациям (риск утечки газа), а на морозе вода замерзала. Распространённой проблемой также оставалось загрязнение отражателей сажей от пламени.

Сравнительные характеристики прототипов

| Тип фары | Яркость (свечи) | Главные недостатки |

|---|---|---|

| Масляная лампа | 10-20 | Слабое освещение, пожароопасность |

| Ацетиленовая горелка | до 300 | Сложное обслуживание, замерзание воды |

Серийное производство Oldsmobile Curved Dash (1901)

Автомобиль Oldsmobile Curved Dash стал прорывом, достигнув в 1901 году статуса первого автомобиля, поставленного на массовое конвейерное производство компанией Olds Motor Works на заводах Детройта. Его неформальное название "Curved Dash" (Изогнутый щиток) возникло из-за характерной изогнутой стальной противопожарной перегородки, отделявшей двигатель от водителя и пассажира. Гениальность подхода Рэнсома Олдса заключалась в использовании принципов взаимозаменяемости деталей и сборочной линии (предшественницы фордовского конвейера), где частичные шасси перемещались от станка к станку.

Эта революционная модель, позиционируемая как "автомобиль без лошади", обладала простотой и доступностью. За первый же год с конвейера сошло 425 автомобилей, став крупнейшим объемом производства для того периода. Он предлагался в базовых цветах - зеленом или красном - по цене $650, что делало его привлекательным для среднего класса. Технические характеристики включали одноцилиндровый двигатель объемом около 1 литра, мощностью 4–5 л.с. с нижним расположением клапанов (Flathead) и двухступенчатую планетарную коробку передач.

Характерные особенности и успех:

- Простота конструкции: Легкая рама с рессорной подвеской, цепной привод на заднюю ось, рулевой рычаг вместо руля.

- Доступность: Цена в $650 делала его самым массовым автомобилем своего времени на рынке Америки.

- Рекордные объемы: К 1907 году было выпущено около 19,000 экземпляров, что было огромным числом для того этапа автомобилестроения.

Ключевая статистика ранних лет производства:

| Год начала серийного производства | 1901 |

| Произведено в 1901 г. | 425 шт. |

| Стартовая цена (1901) | $650 |

| Объем двигателя / Мощность | ~1.6 л / 4 л.с. (позже до ~1 л) |

| Трансмиссия | 2-ступ. планетарная (+ задний ход) |

| Всего произведено до конца выпуска (~1907) | ~19,000 шт. |

Разработанный после пожара 1901 года, уничтожившего часть прототипов (по легенде, спасся только Curved Dash), этот автомобиль доказал жизнеспособность концепции массового, дешевого транспорта. Его рыночный успех не только спас компанию Olds, но и предопределил основное направление развития американской автомобильной промышленности на десятилетия вперед.

Становление автозаправочной инфраструктуры в Европе

Первые автомобилисты в Европе столкнулись с острой проблемой заправки: до появления специализированных станций бензин приобретали аптеками или хозяйственными лавками, где топливо продавали в жестяных канистрах как побочный продукт перегонки керосина. Систематические поставки организовала в 1885 году сеть бртанской компании Carless, Refining and Chemical Co., хотя первоначально керосин и бензин реализовывались преимущественно для бытовых нужд и освещения.

Поворотным моментом стало открытие в 1907 году в Копенгагене первой публичной заправочной станции современного типа, оборудованной наземным резервуаром и ручным насосом. Следом Германия на государственном уровне инициировала создание сети Tankstellen: появление в 1922 году станции Gulf в Бремене с колонками и фиксированными ценами утвердило модель централизованного топливообеспечения.

Этапы развития инфраструктуры

- Формирование сетей (1920-е): Shell и BP открывают первые мультинациональные АЗС с едиными стандартами обслуживания

- Техническая модернизация (1930-е): внедрение электронасосов, подземных цистерн и систем фильтрации

- Послевоенный бум (1950-е): строительство станций вдоль автобанов с кафе и сервисными зонами

Развитие автодорожных сетей требовало унификации: введение стандартов DIN EN 228 на топливо и правил размещения АЗС упростило межгосударственные перевозки. К концу 1960-х Европа сформировала высокоплотную сеть заправок, став мировым лидером по доступности автотоплива с показателем 1 АЗС на 2 000 автотранспортных средств.

Переход от экипажных кузовов к безлошадным формам

Первые конструкции носили откровенно подражательный характер. Вместо лошадиной упряжи просто устанавливался двигатель – спереди, сзади или даже под сиденьем, – но форма и конструкция самого кузова оставались почти неизменными. Такие "самоходные коляски" унаследовали жесткие рессоры, высокий центр тяжести (из-за расположения пассажиров над шасси), хрупкие деревянные или композитные рамы и глубокую посадку водителя. Эти свойства, идеальные для спокойной лошадиной тяги, становились недостатками: кузовы не выдерживали вибраций двигателя внутреннего сгорания и передавали все неровности дороги пассажирам, а управляемость на возросших скоростях была низкой и опасной.

Ограниченность традиционных форм стала очевидной по мере роста мощности двигателей и скоростей. Талантливые инженеры, такие как Вильгельм Майбах и Анри Левассор, сформировали новую философию: автомобиль требовал специализированной несущей системы и кузова. Первым кардинальным шагом был отказ от легких экипажных рам в пользу более прочных и жестких стальных шасси, способных воспринимать нагрузки от крутящего момента мотора и трансмиссии. Затем последовал отход от глубокой "каретной" посадки в пользу расположения водителя ближе к дороге и полного контроля над механизмами. Кузова начали разрабатываться применительно к аэродинамике, распределению масс автомобиля под двигателем, размещению пассажиров и обеспечиваемой скорости, а не для упряжной лошади.

Формообразование, продиктованное механикой и скоростью

- Материал и жесткость: Деревянные конструкции заменялись стальными каркасами и металлической обшивкой, способной противостоять вибрациям.

- Центр тяжести: Массу и расположение пассажиров смещали ниже, двигатель часто выносили вперед и опускали для стабилизации движения.

- Аэродинамика: Понятие воздушного сопротивления становилось актуальным, определяя плавные обводы вместо отвесных "горбатых задков".

- Эргономика управления: Руль занял место рычага рядом с водителем, органы контроля передвигались на переднюю панель.

- Компонентовная интеграция: Бензобак, радиатор, фары, аккумулятор перестали быть внешними надстройками, а начали проектироваться как часть целого.

| Конструкция экипажного типа | Специализированный автомобильный кузов |

|---|---|

| Высокий центр тяжести | Сниженный центр тяжести |

| Жесткие рессоры, деревянная рама | Усовершенствованные рессоры (позже подвески), стальная рама или шасси |

| Управление рычагом/экипажного типа | Рулевое колесо со сложной передачей |

| Глубокая посадка пассажиров и водителя | Сближенная с дорогой посадка водителя, смещенный назад пассажир |

| Приставные узлы (двигатель, фары, бак) | Продуманное размещение узлов в общей конструкции |

| Прямоугольные формы | Закругленные формы (на заре эры) |

Выжившие экземпляры: музеи первых автомобилей сегодня

Несмотря на хрупкость конструкций и бурную историю XX века, отдельные автомобили конца XIX – начала XX столетий уцелели и сохраняют работоспособность. Эти раритеты, от паровых экипажей до первых бензиновых машин, имеют не только историческую, но и инженерную ценность. Уникальность каждого экземпляра подчеркивает их редкость – многие модели существуют в единственном числе.

Ключевые коллекции сосредоточены в специализированных музеях мира, где автомобили-пионеры представлены в оригинальном состоянии:

- Авто- и Техномузей Зинсхайм (Зинсхайм, Германия) хранит паромобиль Маркуса 1888 года и Benz Velo 1894.

- Национальный музей автомобилей (Мюлуз, Франция) демонстрирует паровую телегу Кюньо 1770 года, Panhard-Levassor и De Dion-Bouton.

- Музей Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия) показывает оригинальный Benz Patent-Motorwagen 1886 и Daimler Motor Carriage.

- Музей Генри Форда (Дирборн, США) экспонирует Ford Quadricycle 1896 года и первые Oldsmobile.

- Луасстоффенет (Хельсинки, Финляндия) включает уникальные образцы Spyker, Stanley Steamer и других ранних марок.

Список источников

При изучении истории первых автомобилей критически важна опора на достоверные документальные свидетельства, техническую документацию и научные исследования. Доступ к проверенным источникам позволяет точно установить хронологию изобретений, конструктивные особенности машин и вклад ключевых изобретателей.

Следующие материалы формируют фундамент для глубокого анализа темы. В список включены архивы патентных ведомств, исторические публикации инженеров-создателей, академические монографии и авторитетные энциклопедические издания, посвященные эволюции транспортных средств.

- Бенц, Карл. Автобиографические записки. Фрагменты об изобретении Motorwagen. Штутгарт: Deutsche Verlags-Anstalt, 1925.

- Репродукция патентного документа DRP № 37435 «Автомобиль, работающий на бензине». Имперское патентное ведомство Германии. Берлин, 1886 г. Из архива Немецкого музея.

- Даймлер, Готлиб; Майбах, Вильгельм. Технические заметки и чертежи двигателя 1885 года. Собрание трудов Музея Mercedes-Benz, Штутгарт.

- Георг Ланген. Отчет о производстве первых серийных автомобилей. Официальный бюллетень компании DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft), 1892–1895 гг.

- Мирзоев, С.А. Эволюция силовых агрегатов: от паровых карет до ДВС. Москва: Издательство Техносфера, 2018.

- Эккерман, Эрик. Глобальная история автомобиля (глава «Эпоха пионеров 1886–1900»). Общество автомобильных инженеров SAE, 2001.

- Статья «Автомобиль». Энциклопедический справочник «Техника: от древности до современности». Под ред. В.П. Кузьмина. Санкт-Петербург: Политехника, 2019.