Контактная система зажигания - схема и работа

Статья обновлена: 14.01.2026

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания требует надежного воспламенения топливно-воздушной смеси в точно заданный момент. Эту критически важную функцию выполняет система зажигания, преобразующая низкое напряжение бортовой сети в высоковольтные импульсы.

Среди исторически значимых конструкций выделяется контактная (прерывательная) система зажигания. Ее работа основана на механическом управлении моментом искрообразования с помощью специального прерывателя. Понимание устройства и принципа действия этой классической схемы остается фундаментальным для специалистов.

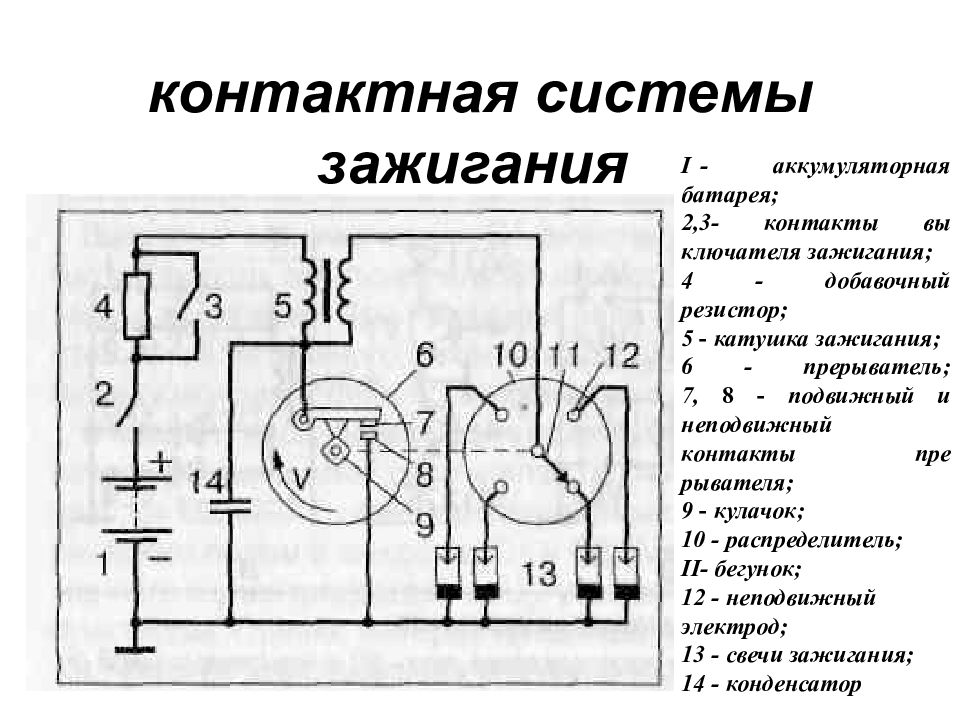

Состав базовых элементов контактной схемы зажигания

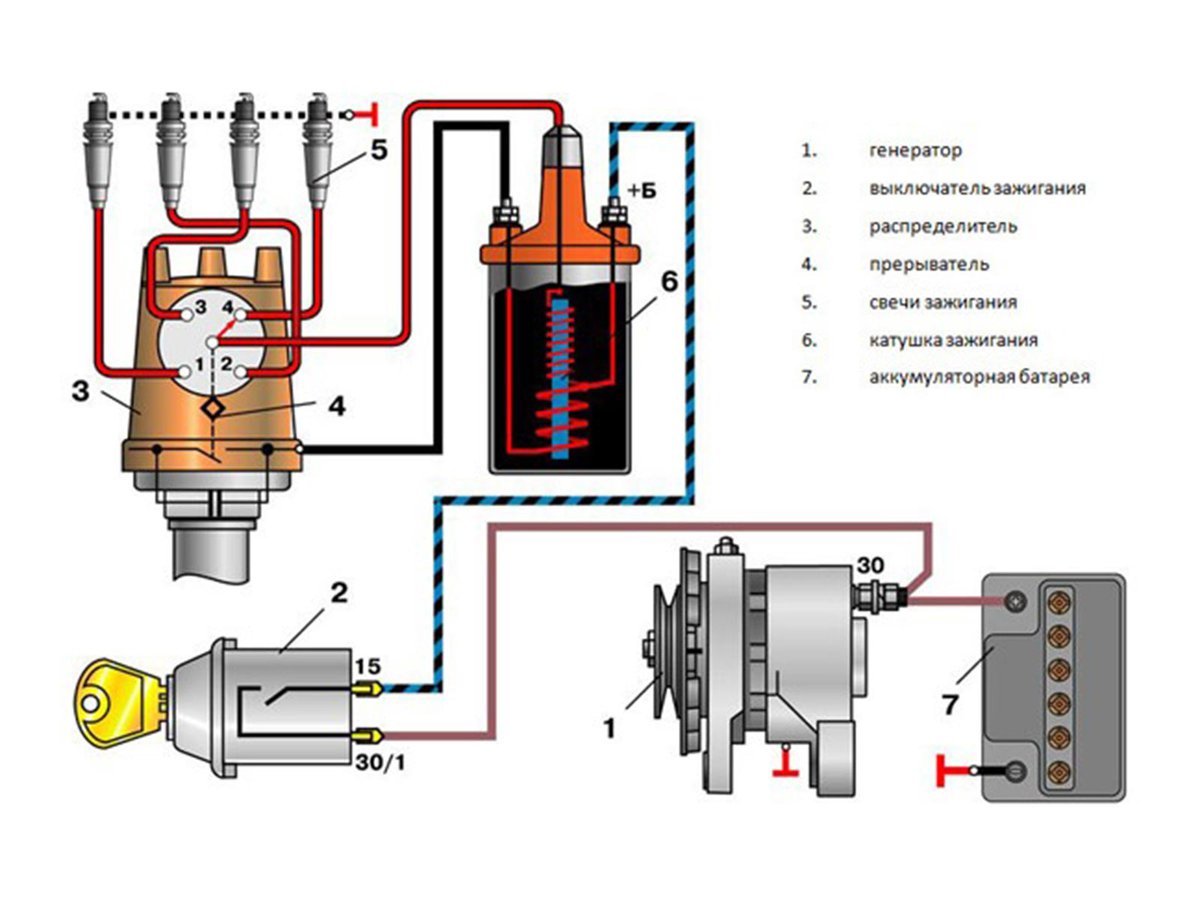

Контактная система зажигания включает следующие базовые компоненты: источник тока низкого напряжения, выключатель зажигания, катушку зажигания, прерыватель-распределитель с конденсатором, свечи и высоковольтные провода. Каждый элемент выполняет строго определенную функцию в цикле генерации искры.

Работоспособность системы зависит от исправности всех составляющих и их синхронизированного взаимодействия. Механическое управление моментом зажигания осуществляется через привод вала прерывателя-распределителя от двигателя.

Перечень и назначение элементов

| Элемент | Назначение |

|---|---|

| Аккумуляторная батарея | Источник постоянного тока (12В) для первичной цепи |

| Выключатель зажигания | Активация/деактивация системы, подача напряжения на катушку |

| Катушка зажигания | Преобразование низкого напряжения (12В) в высокое (15-30 кВ) |

| Прерыватель (в распределителе) | Размыкание первичной цепи катушки для генерации высокого напряжения |

| Конденсатор | Подавление искрения на контактах прерывателя, ускорение коллапса магнитного поля |

| Распределитель | Синхронная подача высокого напряжения на свечи цилиндров через бегунок |

| Свечи зажигания | Формирование искрового разряда в камере сгорания |

| Высоковольтные провода | Транспортировка импульса высокого напряжения от катушки к распределителю и свечам |

Катушка зажигания: конструкция и преобразование напряжения

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный трансформатор, основная задача которого – преобразовать низкое напряжение бортовой сети автомобиля (12 В) в высокое напряжение (15 000–30 000 В), необходимое для пробоя искрового промежутка свечи зажигания. Её работа основана на принципе электромагнитной индукции.

Конструктивно катушка включает в себя два изолированных друг от друга медных обмотки, намотанных на общий сердечник из листовой электротехнической стали. Первичная обмотка выполнена из толстого провода с небольшим количеством витков (обычно 100–150), вторичная – из очень тонкого провода с большим количеством витков (15 000–30 000). Обмотки и сердечник помещены в герметичный корпус, заполненный трансформаторным маслом или эпоксидным компаундом для изоляции и отвода тепла.

Принцип преобразования напряжения

Процесс преобразования напряжения происходит в два ключевых этапа:

- Накопление энергии: При замкнутых контактах прерывателя (или по сигналу электронного блока) через первичную обмотку протекает ток от аккумулятора. Этот ток создаёт вокруг сердечника сильное магнитное поле, накапливая электромагнитную энергию.

- Генерация высокого напряжения: В момент размыкания контактов прерывателя ток в первичной цепи резко прерывается. Магнитное поле сердечника начинает быстро сжиматься (коллапсировать). Это изменение магнитного потока индуцирует ЭДС самоиндукции в первичной обмотке (200–300 В) и, что критически важно, очень высокую ЭДС взаимоиндукции во вторичной обмотке за счёт её большого числа витков.

Полученное высокое напряжение подаётся через высоковольтный провод на распределитель, а затем – на соответствующую свечу зажигания, где вызывает искровой разряд.

Важными характеристиками катушки являются:

- Коэффициент трансформации: отношение числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной (обычно 100:1).

- Индуктивность первичной обмотки: определяет скорость нарастания тока и величину накопленной энергии.

- Сопротивление обмоток: влияет на силу тока и тепловыделение.

Роль механического прерывателя в управлении искрой

Механический прерыватель (контакты) выполняет ключевую функцию синхронизации момента искрообразования с тактами работы двигателя. Он расположен в первичной цепи катушки зажигания и физически размыкает электрическую цепь по команде кулачка на распределительном валу. Точный угол размыкания контактов определяется профилем кулачка и регулировкой начального угла опережения зажигания.

При размыкании контактов прекращается протекание тока через первичную обмотку катушки, что вызывает резкий спад магнитного поля. Это индуцирует высокое напряжение (15-30 кВ) во вторичной обмотке, необходимое для пробоя искрового промежутка свечи. Длительность замкнутого состояния контактов (угол замкнутого состояния) напрямую влияет на время накопления энергии в магнитном поле катушки.

Ключевые аспекты работы

Основные функции:

- Синхронизация искрообразования с положением поршней через жёсткую связь с коленчатым/распределительным валом

- Управление накоплением энергии в катушке за счёт периодического прерывания первичного тока

- Формирование момента искрообразования (регулируется поворотом корпуса прерывателя)

Критичные параметры:

- Величина зазора между контактами - определяет длительность искры и стабильность оборотов

- Чистота контактных поверхностей - влияет на сопротивление и нагрев

- Угол замкнутого состояния - обеспечивает достаточное время для насыщения катушки

Ограничения системы:

| Механический износ | Эрозия контактов, изменение зазора |

| Инерционность | Проблемы на высоких оборотах |

| Необходимость обслуживания | Регулировка зазора, очистка |

Корректная работа прерывателя обеспечивает стабильное искрообразование во всех режимах работы двигателя. Износ или неправильная регулировка приводят к пропускам воспламенения, снижению мощности и повышенному расходу топлива.

Принцип работы контактов прерывателя: размыкание цепи

Кулачок вала распределителя, вращаясь, набегает выступом на молоточек подвижного контакта прерывателя. Это вызывает принудительное разведение контактов вопреки усилию пружины, удерживающей их в сомкнутом состоянии.

Размыкание контактов мгновенно разрывает цепь первичной обмотки катушки зажигания, по которой до этого протекал ток низкого напряжения от аккумулятора через балластный резистор. Резкое исчезновение тока в первичной обмотке приводит к коллапсу магнитного поля.

Последствия размыкания цепи

Стремительное схлопывание магнитного потока индуцирует ЭДС самоиндукции величиной 200-300 В в первичной обмотке. Одновременно во вторичной обмотке, имеющей большее количество витков, генерируется высокое напряжение (15-30 кВ), необходимое для пробоя искрового промежутка свечи.

- Движение кулачка вала распределителя

- Механическое разведение контактов

- Разрыв первичной цепи катушки

- Коллапс магнитного поля

- Генерация высоковольтного импульса

| Параметр | Первичная цепь | Вторичная цепь |

| Напряжение при размыкании | 200-300 В (ЭДС самоиндукции) | 15-30 кВ |

| Физическое явление | Разрыв тока | Трансформация ЭДС |

Конденсатор, подключенный параллельно контактам, поглощает энергию ЭДС самоиндукции, предотвращая искрение и ускоряя исчезновение магнитного потока. Это увеличивает крутизну фронта высоковольтного импульса и защищает контакты от эрозии.

Роль конденсатора в контактной системе зажигания

Конденсатор подключается параллельно контактам прерывателя для решения ключевой проблемы – сильного искрения при размыкании цепи первичной обмотки катушки зажигания. В момент размыкания контактов в первичной цепи возникает ЭДС самоиндукции величиной 200-300 В, стремящаяся поддержать ток в прежнем направлении.

Без конденсатора это привело бы к интенсивному искрению между расходящимися контактами, их быстрому обгоранию и эрозии. Искрение также замедляет прерывание тока в первичной обмотке, что негативно сказывается на энергии искры свечи.

Принцип действия конденсатора

При размыкании контактов конденсатор выполняет две синхронные функции:

- Устранение искрения: Он становится кратковременным путем для тока самоиндукции, заряжаясь до напряжения, близкого к ЭДС самоиндукции. Это гасит дугу между контактами.

- Ускорение спада тока: Приняв на себя энергию магнитного поля, конденсатор вызывает резкое снижение тока в первичной цепи (почти до нуля за 0.001-0.002 сек). Это ускоряет коллапс магнитного потока в сердечнике катушки.

Резкое исчезновение магнитного поля индуцирует во вторичной обмотке катушки высокое напряжение (15-30 кВ), необходимое для пробоя искрового промежутка свечи. После размыкания контактов заряженный конденсатор разряжается через первичную обмотку катушки в обратном направлении, способствуя затуханию колебаний.

Последствия неисправного конденсатора:

- Интенсивное искрение и обгорание контактов прерывателя

- Снижение напряжения во вторичной цепи (слабая искра или пропуски зажигания)

- Неустойчивая работа двигателя на высоких оборотах

Центробежный регулятор опережения зажигания: конструкция

Конструктивно центробежный регулятор монтируется внутри распределителя зажигания и непосредственно взаимодействует с валом привода кулачка прерывателя. Основные компоненты размещены на стальной опорной пластине, зафиксированной на вращающемся валу распределителя.

Ключевые элементы включают два симметричных грузика конической формы, изготовленных из стали или сплава. Каждый грузик шарнирно закреплён на оси опорной пластины через пальцы, обеспечивающие свободное радиальное перемещение. С противоположной стороны грузики снабжены шипами, входящими в прорези ведомой втулки кулачка.

Элементы конструкции и их взаимодействие

- Грузики – создают центробежную силу при вращении вала

- Пружины – возвращают грузики в исходное положение после снижения оборотов

- Ведомая втулка – передаёт смещение грузиков на кулачок прерывателя

- Ограничительные штифты – контролируют максимальный угол опережения

| Компонент | Материал | Функция |

|---|---|---|

| Грузики | Сталь/Цинковый сплав | Преобразуют центробежную силу в механическое смещение |

| Возвратные пружины | Пружинная сталь | Обеспечивают обратное движение грузиков |

| Кулачковая втулка | Бронза/Алюминий | Соединяет грузики с кулачком прерывателя |

Работа системы основана на взаимном смещении опорной пластины с грузиками и ведомой втулки кулачка. При возрастании оборотов грузики преодолевают сопротивление пружин и расходятся, воздействуя шипами на прорези втулки, что вызывает её проворот относительно вала распределителя.

Вакуумный регулятор: коррекция угла на малых нагрузках

На малых нагрузках двигателя (при частичном открытии дроссельной заслонки) скорость горения топливовоздушной смеси снижается из-за уменьшения давления в цилиндрах. Это требует увеличения угла опережения зажигания (УОЗ) для завершения процесса сгорания до достижения поршнем верхней мертвой точки. Без коррекции возникает позднее зажигание, приводящее к перегреву, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Вакуумный регулятор решает эту задачу автоматически, используя разряжение во впускном коллекторе. При малой нагрузке дроссельная заслонка прикрыта, что создает высокое разряжение. Это разряжение через трубку воздействует на диафрагму регулятора, преодолевая сопротивление пружины и смещая подвижную пластину прерывателя.

Принцип действия и компоненты

Ключевые элементы конструкции:

- Диафрагма – разделяет корпус на две камеры: вакуумную (соединенную с коллектором) и атмосферную

- Возвратная пружина – обеспечивает исходное положение при отсутствии разряжения

- Тяга – передает движение от диафрагмы к опорной пластине прерывателя

- Корпус – герметичная конструкция с вакуумным штуцером

Рабочий цикл при малых нагрузках:

- Закрытие дроссельной заслонки → рост разряжения в коллекторе

- Разряжение преодолевает сопротивление пружины → диафрагма прогибается

- Тяга поворачивает подвижную пластину прерывателя против направления вращения кулачка

- Контакты размыкаются раньше → УОЗ увеличивается на 10-15°

| Состояние дросселя | Разряжение | Действие регулятора | Изменение УОЗ |

|---|---|---|---|

| Прикрыт (малая нагрузка) | Высокое (40-60 кПа) | Смещение пластины | Увеличение (+10-15°) |

| Открыт (средняя/полная нагрузка) | Низкое (5-20 кПа) | Возврат пружиной | Уменьшение |

Такая коррекция обеспечивает полное сгорание смеси при минимальных нагрузках, предотвращая перегрев выпускного коллектора и снижая токсичность выхлопа. Регулятор работает совместно с центробежным механизмом, компенсируя изменения нагрузки независимо от оборотов двигателя.

Распределитель зажигания: направление искры к цилиндрам

Распределитель зажигания (трамблер) является центральным узлом контактной системы, ответственным за точную синхронизацию и направление импульса высокого напряжения от катушки зажигания к свечам конкретных цилиндров двигателя. Его работа обеспечивает соблюдение порядка работы цилиндров и оптимального момента воспламенения топливно-воздушной смеси в каждом из них в соответствии с тактами рабочего цикла.

Ключевыми компонентами распределителя для выполнения этой задачи служат вращающийся ротор (бегунок), закрепленный на валу, и неподвижная крышка с контактами (клеммами). Крышка содержит центральную клемму для подачи высокого напряжения от катушки и периферийные клеммы, количество которых соответствует числу цилиндров двигателя. Каждая периферийная клемма через высоковольтный провод соединена со свечой зажигания определенного цилиндра.

Принцип распределения высокого напряжения

При вращении вала распределителя (привод осуществляется от распредвала или коленвала) ротор синхронно вращается внутри крышки. На конце ротора расположен токоразносный контакт (пружинящая пластина или графитовый наконечник). В момент размыкания контактов прерывателя в первичной цепи катушки индуцируется высокое напряжение во вторичной обмотке.

Это напряжение поступает по центральному проводу на центральную клемму крышки распределителя. От центральной клеммы через угольный контакт напряжение передается на токоразносный контакт ротора. Вращающийся ротор подводит свой токоразносный контакт поочередно к каждой из периферийных клемм на крышке.

Процесс направления искры:

- В момент размыкания контактов прерывателя во вторичной обмотке катушки генерируется импульс высокого напряжения.

- Импульс по высоковольтному проводу поступает на центральную клемму крышки распределителя.

- От центральной клеммы напряжение через угольный контакт передается на токоразносный контакт вращающегося ротора.

- Ротор, поворачиваясь, подводит свой контакт к металлической пластине (электроду) одной из периферийных клемм крышки.

- Возникает искровой разряд между контактом ротора и электродом клеммы крышки.

- Высокое напряжение по соответствующему высоковольтному проводу подается на электрод свечи зажигания нужного цилиндра.

- Между электродами свечи проскакивает искра, воспламеняющая смесь.

Фазировка вращения ротора и расположение периферийных клемм на крышке строго согласованы с конструкцией двигателя и его порядком работы цилиндров (например, 1-3-4-2 для 4-цилиндрового). Это гарантирует, что искра подается в цилиндр, находящийся в конце такта сжатия.

Крышка трамблера: передача высокого напряжения

Крышка трамблера (распределителя зажигания) выполняет критическую роль в передаче высокого напряжения от катушки зажигания к свечам цилиндров двигателя. Изготовленная из диэлектрического материала (чаще всего термостойкой бакелитовой пластмассы), она обеспечивает надежную изоляцию токопроводящих элементов и защищает систему от утечек тока и коротких замыканий.

Внутренняя конструкция крышки содержит центральный контакт (клемму) для подключения высоковольтного провода от катушки зажигания. По периметру крышки расположены боковые контакты (по числу цилиндров двигателя), к которым подсоединяются высоковольтные провода, ведущие к свечам зажигания. Точная передача импульса высокого напряжения на нужную свечу в заданный момент времени обеспечивается вращением ротора (бегунка) внутри трамблера.

Принцип работы и ключевые элементы

При вращении вала трамблера ротор, жестко закрепленный на нем, синхронно вращается внутри крышки. Металлическая токоразносная пластина ротора последовательно приближается к каждому из боковых контактов крышки. В момент размыкания контактов прерывателя в катушке зажигания генерируется импульс высокого напряжения (15 000–30 000 В).

Этот импульс поступает по центральному проводу на центральный контакт крышки. От центрального контакта ток передается на угольный токоразносный контакт (пружинящий угольный стержень), который постоянно прижимается к центральной токоразносной пластине ротора. Ротор, выполняя роль подвижного переключателя, направляет импульс через свою пластину на ближайший боковой контакт крышки. От бокового контакта высокое напряжение по соответствующему бронепроводу поступает на свечу зажигания нужного цилиндра.

Важнейшие требования к крышке трамблера:

- Герметичность: Предотвращает попадание влаги, пыли и масла, вызывающих пробой изоляции.

- Высокая диэлектрическая прочность: Материал должен надежно выдерживать экстремальное напряжение.

- Точность позиционирования контактов: Гарантирует минимальный зазор между пластиной ротора и боковыми контактами для эффективной передачи импульса.

- Надежное крепление: Обеспечивает стабильность работы и защиту от вибраций двигателя.

Повреждения крышки трамблера (трещины, нагар, следы пробоя, износ контактов) приводят к ухудшению искрообразования, перебоям в работе двигателя, повышенному расходу топлива и затрудненному запуску. Регулярный визуальный осмотр и очистка контактов являются обязательными процедурами обслуживания контактной системы зажигания.

Бегунок распределителя: контактный ротор

Бегунок (ротор) является ключевым подвижным элементом распределителя зажигания в контактных системах. Он жёстко закреплён на валу трамблёра и вращается синхронно с распредвалом двигателя. Основная функция бегунка – поочерёдная передача высокого напряжения от центральной клеммы катушки зажигания на контакты крышки распределителя, соединённые высоковольтными проводами со свечами цилиндров.

Конструктивно бегунок представляет собой токопроводящий ротор с центральным контактом, пружинной токоразносной пластиной и внешним электродом (носиком). Центральный контакт через угольный токосъёмник соединён с выводом катушки зажигания. При вращении вала трамблёра внешний электрод бегунка проходит на расстоянии 0,3–0,8 мм от контактов крышки распределителя, обеспечивая искровой разряд в нужный момент.

Принцип работы и ключевые характеристики

Во время вращения бегунок синхронизирован с положением кулачка прерывателя. В момент размыкания контактов прерывателя в первичной цепи катушки зажигания индуцируется высокое напряжение. Оно поступает на центральный контакт бегунка и через токоразносную пластину – на его внешний электрод. В этот же момент внешний электрод оказывается напротив одного из боковых контактов крышки распределителя, соединённого со свечой определённого цилиндра, что обеспечивает подачу импульса.

Критичные параметры бегунка:

- Точность углового положения относительно вала трамблёра

- Зазор между внешним электродом и контактами крышки (0,3–0,8 мм)

- Целостность токопроводящих элементов (угля, пластины)

- Электрическое сопротивление (обычно 5–10 кОм для подавления радиопомех)

Основные неисправности включают прогары токоразносной пластины или электрода, износ угольного щёточного контакта, механическое разрушение корпуса и нарушение контакта в резисторе. Эти дефекты приводят к пропускам искрообразования, перебоям в работе двигателя или полному отказу системы зажигания.

| Компонент бегунка | Материал | Функция |

|---|---|---|

| Центральный контакт | Латунь/бронза | Приём напряжения от катушки |

| Угольный токосъёмник | Электрографит | Обеспечение скользящего контакта |

| Токоразносная пластина | Сталь с покрытием | Передача тока к внешнему электроду |

| Внешний электрод (носик) | Сталь/вольфрам | Формирование разрядного промежутка |

Формирование высоковольтного импульса в катушке зажигания

При размыкании контактов прерывателя цепь первичной обмотки катушки зажигания разрывается. Это вызывает мгновенное прекращение тока, протекавшего через первичную обмотку. Резкое исчезновение тока приводит к стремительному коллапсу (исчезновению) магнитного поля, которое этот ток создавал вокруг обмотки.

Стремительное изменение магнитного потока, пронизывающего витки вторичной обмотки катушки зажигания, индуцирует в ней электродвижущую силу (ЭДС). Благодаря огромной разнице в количестве витков между вторичной (десятки тысяч) и первичной (сотни) обмотками (коэффициент трансформации достигает 100:1 и более), индуцируемое во вторичной обмотке напряжение возрастает до величин 15 000–30 000 В. Это и есть необходимый высоковольтный импульс.

Ключевые факторы процесса

- Скорость изменения магнитного поля: Чем быстрее спадает ток в первичной цепи (и коллапсирует магнитное поле), тем выше генерируемое напряжение. Конденсатор, включенный параллельно контактам прерывателя, критически важен для ускорения этого спада.

- Коэффициент трансформации: Большое число витков вторичной обмотки напрямую определяет уровень повышения напряжения.

- Энергия магнитного поля: Энергия, запасенная в магнитном поле при протекании первичного тока (W = L*I²/2), преобразуется в энергию высоковольтного импульса во вторичной цепи.

| Элемент/Параметр | Роль в формировании импульса |

|---|---|

| Размыкание контактов прерывателя | Инициирует разрыв первичного тока и коллапс магнитного поля |

| Конденсатор (в параллель контактам) | Поглощает ЭДС самоиндукции первичной обмотки, гасит искру на контактах, ускоряет спад тока и магнитного поля |

| Первичная обмотка (малое число витков) | Создает магнитное поле при протекании тока от АКБ; при разрыве цепи - источник изменяющегося потока для вторички |

| Вторичная обмотка (большое число витков) | В ней индуцируется высокое напряжение за счет быстрого изменения магнитного потока и высокого коэффициента трансформации |

| Магнитопровод катушки | Концентрирует магнитный поток, повышая эффективность связи между обмотками |

Динамика создания искры при размыкании контактов

При замыкании контактов прерывателя ток от аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания, создавая вокруг нее магнитное поле. Этот процесс происходит принудительно, пока кулачок распределителя удерживает контакты замкнутыми. Величина тока в первичной цепи ограничивается сопротивлением обмотки и дополнительным резистором.

В момент размыкания контактов прерывателя цепь первичной обмотки резко разрывается. Магнитный поток стремительно коллапсирует, пересекая витки обмоток катушки. Согласно закону электромагнитной индукции, в первичной обмотке возникает ЭДС самоиндукции ~200-300 В, а во вторичной – высокое напряжение (15-30 кВ) из-за большого коэффициента трансформации.

Ключевые этапы процесса

- Размыкание контактов: Кулачок распределителя разводит контакты, создавая зазор

- Коллапс магнитного поля: Энергия магнитного поля преобразуется в электрическую

- Формирование высокого напряжения: ЭДС во вторичной обмотке достигает пробивного напряжения свечи

- Пробой искрового промежутка: Искра возникает между электродами свечи зажигания

Напряжение во вторичной цепи возрастает до момента пробоя искрового промежутка свечи. После образования искрового разряда происходит резкое падение напряжения с одновременным увеличением тока в цепи. Длительность искрообразования составляет 1-2 мс, что обеспечивает надежное воспламенение топливно-воздушной смеси.

Конденсатор, включенный параллельно контактам, выполняет критическую роль: поглощает энергию ЭДС самоиндукции первичной цепи, предотвращая дугообразование на контактах прерывателя. Одновременно он ускоряет исчезновение магнитного потока, повышая напряжение во вторичной обмотке.

Синхронизация момента искры с циклом двигателя

Синхронизация момента искрообразования с рабочим циклом двигателя обеспечивается механической связью вала прерывателя с коленчатым валом через распределительный вал. Кулачок прерывателя вращается синхронно с вращением коленвала, при этом количество его выступов соответствует количеству цилиндров двигателя.

Каждый раз при прохождении выступа кулачка под подвижным контактом прерывателя происходит размыкание первичной цепи катушки зажигания. Это вызывает резкое изменение магнитного поля во вторичной обмотке и формирование высокого напряжения, направляемого к свече конкретного цилиндра.

Ключевые аспекты синхронизации

Точность момента зажигания определяется следующими факторами:

- Угол опережения зажигания – регулируется поворотом корпуса прерывателя относительно кулачка.

- Фазировка распределителя – установка вала прерывателя в положение, соответствующее ВМТ 1-го цилиндра.

- Центробежный регулятор – автоматически увеличивает угол опережения при росте оборотов.

Принцип распределения искры по цилиндрам:

- Ротор распределителя жёстко закреплён на валу прерывателя

- Ток высокого напряжения передаётся через контакт угольного щёточка на центральный электрод ротора

- При вращении ротор поочерёдно направляет искру к боковым электродам крышки распределителя

| Элемент синхронизации | Функция |

| Кулачок прерывателя | Инициирует размыкание контактов в момент искрообразования |

| Механизм опережения | Корректирует момент зажигания в зависимости от нагрузки и оборотов |

| Распределитель | Обеспечивает подачу искры в цилиндр на такте сжатия |

Ошибка синхронизации всего на 5-10° вызывает детонацию, падение мощности или перегрев двигателя. Регулировка осуществляется по меткам на шкивах коленвала/распредвала и контрольной лампой.

Этапы работы контактной системы зажигания по тактам

Контактная система зажигания синхронизирована с тактами двигателя. Её работа циклически повторяется для каждого цилиндра, обеспечивая искрообразование в строго определённый момент рабочего цикла.

Рассмотрим последовательность этапов системы зажигания в течение четырёх тактов одного цилиндра:

Цикл работы для одного цилиндра

- Такт выпуска

Действие системы зажигания: Замыкание контактов прерывателя. Начало протекания тока через первичную обмотку катушки зажигания. Накопление энергии в магнитном поле катушки. - Такт впуска

Действие системы зажигания: Поддержание замкнутого состояния контактов. Продолжение накопления энергии в катушке при прохождении тока по первичной цепи. - Такт сжатия

Действие системы зажигания: Размыкание контактов прерывателя перед ВМТ. Резкое прерывание тока в первичной обмотке. Исчезновение магнитного поля. Индукция высокого напряжения (15-30 кВ) во вторичной обмотке. Подача импульса через распределитель на свечу зажигания. Образование искры между электродами свечи. - Такт рабочего хода

Действие системы зажигания: Контакты прерывателя остаются разомкнутыми. Система в режиме ожидания следующего цикла. Подготовка к повторному замыканию контактов во время такта выпуска.

Влияние угла опережения зажигания на работу ДВС

Угол опережения зажигания (УОЗ) определяет момент подачи искры относительно положения поршня в цилиндре. Оптимальный УОЗ обеспечивает полное сгорание топливовоздушной смеси до достижения поршнем верхней мёртвой точки (ВМТ), что создаёт максимальное давление газов на рабочий ход.

Неправильно установленный угол вызывает отклонения в работе двигателя. При раннем зажигании (слишком большой УОЗ) воспламенение происходит при движении поршня к ВМТ, что приводит к резкому росту давления и возникновению детонации. Позднее зажигание (малый УОЗ) смещает пик давления после ВМТ, снижая эффективность преобразования энергии в механическую работу.

Последствия отклонения УОЗ от нормы

Раннее зажигание:

- Детонационные стуки (разрушение поршней, колец)

- Перегрев двигателя и калильное зажигание

- Снижение мощности из-за противодействия движению поршня

Позднее зажигание:

- Неполное сгорание топлива (рост расхода, чёрный дым)

- Перегрев выпускного тракта и клапанов

- Падение мощности и приёмистости двигателя

| Состояние УОЗ | Температура выхлопа | Характерный признак |

| Ранний | Повышенная | Металлический стук при разгоне |

| Поздний | Высокая в выпускном коллекторе | Хлопки в глушителе, вялый разгон |

Оптимальный УОЗ зависит от оборотов двигателя, нагрузки и октанового числа топлива. Центробежный и вакуумный регуляторы в контактной системе автоматически корректируют угол при изменении режимов работы ДВС.

Типичные неисправности: подгорание контактов прерывателя

Подгорание контактов прерывателя возникает из-за электрической эрозии при размыкании цепи первичной обмотки катушки зажигания. В момент разрыва контактов между ними образуется искровой разряд, вызывающий постепенное разрушение и оплавление рабочих поверхностей.

Неравномерный износ или загрязнение масляной пленкой усугубляют проблему, увеличивая переходное сопротивление. Это приводит к снижению тока в первичной цепи, что напрямую влияет на энергию искрообразования.

Последствия и диагностика

Основные признаки неисправности включают:

- Неустойчивую работу двигателя на холостом ходу

- Пропуски воспламенения под нагрузкой

- Затрудненный пуск, особенно при влажной погоде

- Снижение мощности и приемистости двигателя

Для подтверждения диагноза следует:

- Визуально осмотреть контакты на наличие:

- Локальных кратеров

- Окалины черного цвета

- Неравномерного износа поверхностей

- Проверить зазор между контактами щупом

- Измерить сопротивление контактной группы мультиметром

| Нормальное состояние | Подгоревшие контакты |

| Ровная матовая поверхность | Бугристые участки с оплавлениями |

| Сопротивление близко к 0 Ом | Сопротивление 1-5 Ом и более |

Для устранения неисправности контакты зачищают бархатным напильником или специальной пластиной, после чего регулируют зазор. Сильно поврежденные контактные группы подлежат замене. Профилактика включает периодическую очистку и смазку кулачка привода.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Правильный зазор между контактами прерывателя критически важен для стабильной работы контактной системы зажигания. Отклонение от нормы вызывает нарушения в формировании искры: увеличенный зазор сокращает время замкнутого состояния контактов, снижая энергию искры, а уменьшенный – провоцирует подгорание контактов и перебои в искрообразовании.

Регулировку выполняют при плановом ТО, замене контактов или появлении симптомов неисправности: неустойчивый холостой ход, детонация, потеря мощности двигателя. Для контроля используется плоский щуп установленной толщины, а основные инструменты – ключи для ослабления крепления контактной группы и отвёртка для смещения станины.

Порядок регулировки

- Повернуть коленвал до максимального расхождения контактов.

- Ослабить фиксирующий винт крепления станины контактов.

- Вставить щуп контрольной толщины (0,35–0,45 мм для большинства авто) между контактами.

- Отвёрткой сместить станину до лёгкого зажима щупа с минимальным сопротивлением движению.

- Затянуть фиксирующий винт станины, удерживая её от смещения.

- Проверить зазор щупом повторно – он должен сохраняться после фиксации.

Контрольные параметры:

- Типовой зазор: 0,35–0,45 мм (уточнять в мануале авто)

- Допуск: ±0,05 мм

- Поверхность контактов: чистая, без глубокого кратера или наплывов

Техническое обслуживание контактной системы зажигания

Регулярное техническое обслуживание контактной системы зажигания критически важно для стабильной работы двигателя. Основное внимание уделяется прерывателю-распределителю (трамблеру) и его компонентам, так как именно здесь происходят ключевые процессы коммутации тока низкого напряжения.

Периодичность обслуживания строго регламентируется инструкцией завода-изготовителя транспортного средства, но обычно включает проверки каждые 10 000 - 15 000 км пробега или чаще при возникновении признаков неисправности. Основные операции сосредоточены на обеспечении надежного контакта и точного момента искрообразования.

Основные операции ТО

Визуальный осмотр и чистка контактов прерывателя:

- Снять крышку распределителя и ротор.

- Осмотреть контакты на предмет обгорания, эрозии, загрязнения маслом или окисления.

- Очистить поверхности контактов специальным напильником или абразивной пластиной (не использовать наждачную бумагу!), удалить все загрязнения.

- Протереть контакты чистой безворсовой салфеткой, смоченной в бензине или спирте, для удаления остатков абразива.

Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя:

- Повернуть коленчатый вал двигателя специальным ключом (или пусковой рукояткой) до положения, когда кулачок прерывателя находится на вершине выступа, максимально размыкая контакты.

- Проверить зазор с помощью щупа (типовое значение обычно 0.35-0.45 мм, уточнять по мануалу!).

- Если зазор не соответствует норме, ослабить фиксирующие винты крепления стойки контактов.

- Регулировочным винтом или эксцентриком выставить правильный зазор.

- Надежно затянуть фиксирующие винты и повторно проверить зазор по всему периметру кулачка (прокрутив вал).

Проверка состояния и смазка элементов трамблера:

- Проверить состояние ротора распределителя и крышки на предмет трещин, следов пробоя угля, окисления или загрязнения контактов. Очистить контакты крышки и ротора.

- Проверить люфт вала прерывателя-распределителя (продольный и радиальный). Чрезмерный люфт требует ремонта или замены трамблера.

- Добавить несколько капель масла для прерывателей-распределителей в масленку на корпусе трамблера (смазка вала и кулачка).

- Нанести тонкий слой тугоплавкой смазки (например, Литол-24) на ось подвижного контакта прерывателя и на грани кулачка (не допускать попадания на контактные поверхности!).

Проверка угла опережения зажигания (УОЗ):

После регулировки зазора или при появлении симптомов (детонация, потеря мощности) необходимо проверить и при необходимости откорректировать начальный угол опережения зажигания с помощью стробоскопа согласно инструкции к конкретному автомобилю.

Распространенные неисправности и их признаки:

| Неисправность | Возможный признак |

|---|---|

| Загрязнение/обгорание контактов | Неустойчивый холостой ход, провалы при разгоне |

| Неправильный зазор контактов | Падение мощности, детонация, перегрев |

| Износ втулок/подшипника вала трамблера | Плавающие обороты, неустойчивая работа, сложность установки УОЗ |

| Износ/повреждение кулачка | Невозможность выставить правильный зазор, неравномерная работа цилиндров |

| Загрязнение/трещины крышки/ротора | Пропуски воспламенения, пробой на массу, трудный пуск |

Проведение диагностики искрообразования

Проверка наличия и качества искры на центральном проводе распределителя - базовый метод оценки работоспособности контактной системы зажигания перед углубленной диагностикой отдельных компонентов. Она позволяет быстро локализовать проблему в цепи низкого или высокого напряжения, если двигатель не запускается или работает с перебоями.

Для безопасной диагностики необходим исправный высоковольтный провод с наконечником или специальный искровой тестер (пробник), либо стандартная свеча зажигания. Крайне важно использовать инструмент с надежной изоляцией и соблюдать меры предосторожности из-за высокого напряжения.

Последовательность проверки

Порядок действий следующий:

- Отсоедините центральный провод от крышки распределителя.

- Наденьте наконечник отсоединенного провода на контакт исправной контрольной свечи или вставьте его в гнездо искрового тестера.

- Надежно зафиксируйте корпус контрольной свечи/тестера на "массе" двигателя (например, с помощью изолированных щипцов или проволоки), обеспечив надежный контакт с металлом.

- Включите зажигание (поверните ключ в положение "ON").

- Вращайте коленчатый вал двигателя стартером (принудительно замкнув контакты тягового реле стартера или попросив помощника включить стартер).

- Наблюдайте за зазором между электродами контрольной свечи или индикатором тестера.

Интерпретация результатов:

| Наблюдаемый эффект | Заключение | Область возможной неисправности |

|---|---|---|

| Яркая, мощная искра сине-фиолетового цвета с характерным звуком | Система зажигания вырабатывает искру нормальной мощности. | Проблема не в системе зажигания (топливо, компрессия, свечи и пр.). |

| Слабая искра желто-красного цвета, тонкая, прерывистая | Проблемы в системе зажигания: недостаточная энергия искры. | Низкое напряжение АКБ, неисправность катушки зажигания, сильное окисление/подгорание контактов прерывателя, высокое сопротивление в цепи. |

| Искра отсутствует полностью | Система зажигания неработоспособна. | Обрыв в цепи низкого или высокого напряжения (провода, катушка), неисправность конденсатора, сильное замыкание на "массу", неработоспособность контактов прерывателя. |

Важные замечания:

- Никогда не держите провод голыми руками при проверке - риск получения сильного удара током.

- Расстояние между электродами контрольной свечи или в тестере должно быть стандартным (обычно 5-7 мм) для корректной оценки пробивной способности.

- Отсутствие искры на центральном проводе указывает на неисправность в цепи низкого напряжения (АКБ, замок зажигания, добавочный резистор, контакты прерывателя, катушка зажигания) или самой катушки зажигания/центрального провода.

- Наличие хорошей искры на центральном проводе при отсутствии искры на свечных проводах указывает на неисправность распределителя (крышка, бегунок, угольный контакт) или свечных проводов.

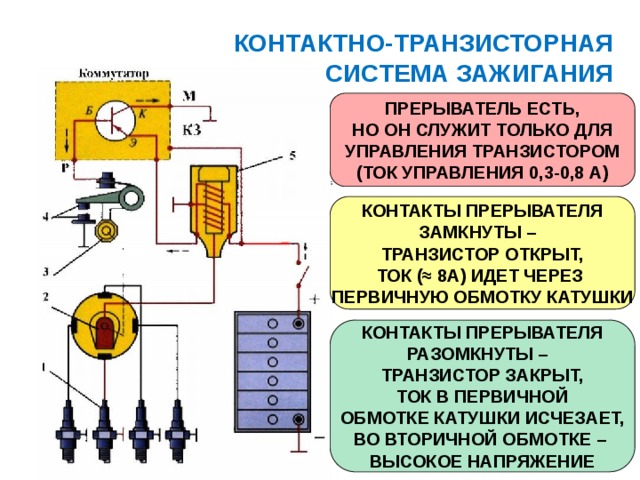

Сравнение с бесконтактными системами: ключевые отличия

Контактная система зажигания использует механический прерыватель (кулачок на валу распределителя) для размыкания первичной цепи катушки зажигания. Это создает низковольтные импульсы, преобразуемые в высокое напряжение для искрообразования. Износ контактов, подгорание и вибрации механических элементов требуют регулярной регулировки зазора и замены компонентов.

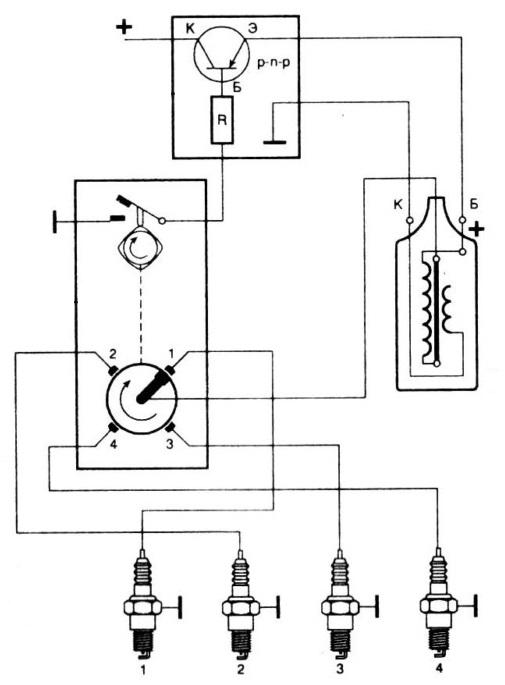

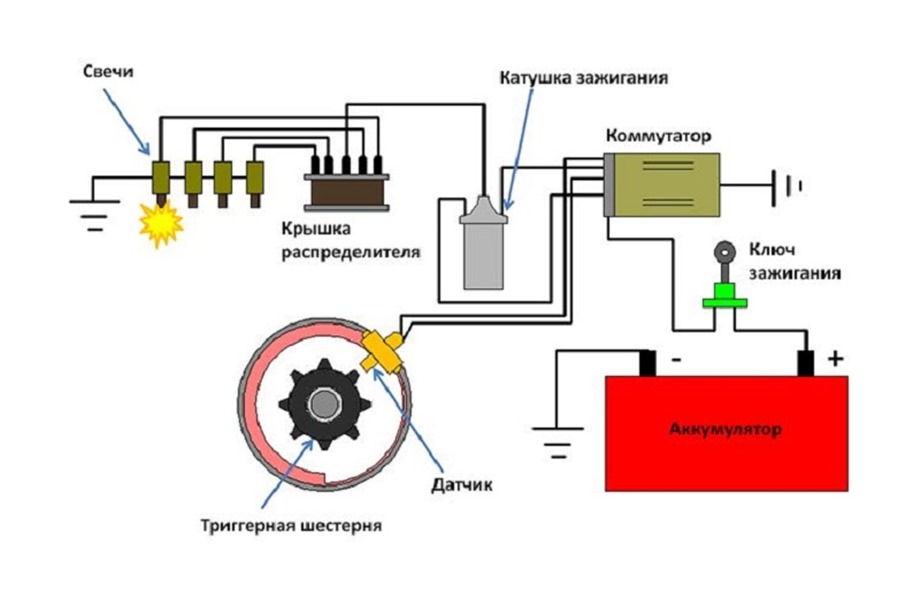

Бесконтактные системы заменяют механический прерыватель электронными датчиками (индуктивными, Холла или оптическими). Эти сенсоры фиксируют положение коленвала/распредвала и передают сигналы транзисторному коммутатору, управляющему первичной цепью катушки. Отсутствие трущихся контактов устраняет проблему их износа и необходимости частого обслуживания.

Основные различия

- Управление искрообразованием:

- Контактная: Механический прерыватель

- Бесконтактная: Электронный датчик и коммутатор

- Надежность:

- Контактная: Подвержена износу и подгоранию контактов

- Бесконтактная: Выше из-за отсутствия механического контакта

- Техническое обслуживание:

- Контактная: Требует периодической регулировки зазора и чистки контактов

- Бесконтактная: Не нуждается в регулировке зазора

- Качество искрообразования:

- Контактная: Искра ослабевает при износе/загрязнении контактов

- Бесконтактная: Стабильная энергия искры на всех режимах работы

| Параметр | Контактная система | Бесконтактная система |

|---|---|---|

| Максимальное напряжение искры | До 16 кВ | До 24 кВ |

| Чувствительность к вибрациям | Высокая (дребезг контактов) | Минимальная |

| Скорость реакции | Ограничена инерционностью механики | Высокая (электронное управление) |

Главное преимущество бесконтактных систем – стабильность работы двигателя на высоких оборотах и при длительной эксплуатации за счет исключения ключевого слабого звена – механических контактов. Однако они сложнее по конструкции и дороже в ремонте при выходе из строя электронных компонентов.

Список источников

Источники информации для изучения контактной системы зажигания.

Перечень материалов по устройству и принципам работы.

- Учебники по автомобильному электрооборудованию

- Техническая документация производителей автомобилей

- Специализированные справочники по системам зажигания

- Научные статьи о принципах искрообразования

- Руководства по эксплуатации и ремонту транспортных средств

- Отраслевые стандарты проектирования автоэлектроники