Обороты в русском языке - их суть и применение

Статья обновлена: 14.01.2026

Обороты – устойчивые сочетания слов, выражающие целостное смысловое значение. Они обогащают речь, придают ей выразительность и точность.

Эти языковые единицы отличаются от свободных словосочетаний фиксированной структурой и неделимым значением. Идиомы, фразеологизмы и синтаксические конструкции – всё относится к оборотам.

Исследуем их семантику, грамматические особенности и практическое применение в устной и письменной коммуникации.

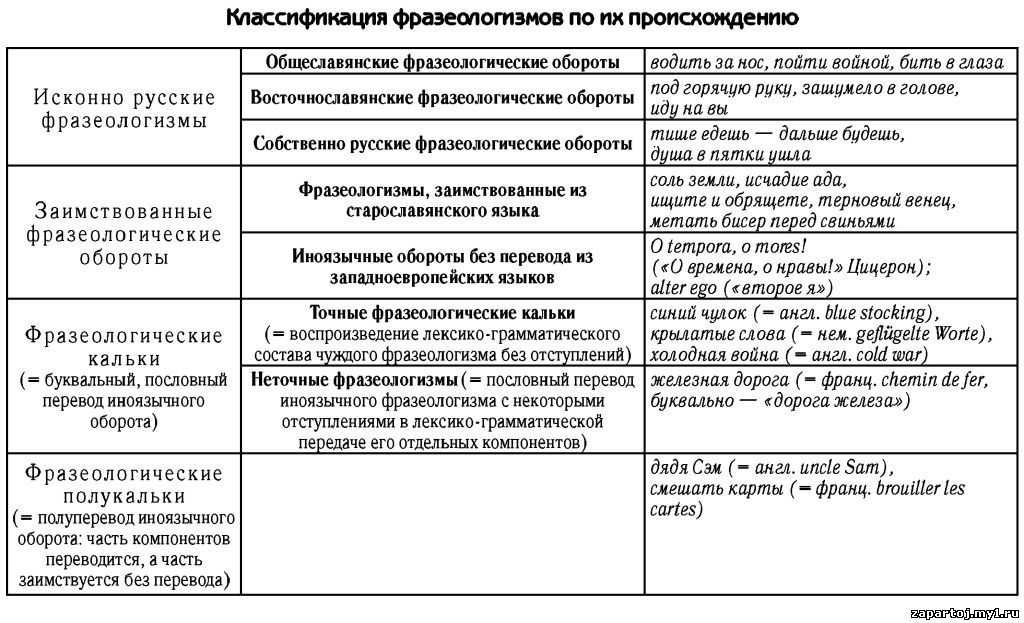

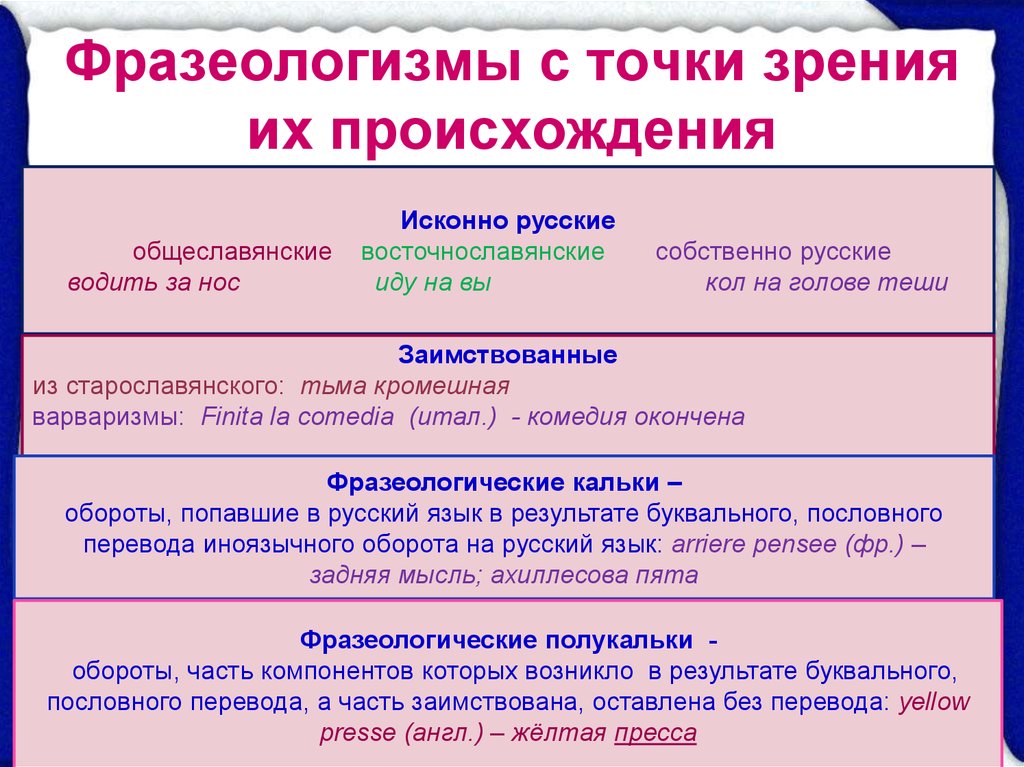

Отличие оборотов от устойчивых фразеологизмов

Обороты в русском языке представляют собой синтаксические конструкции, состоящие из нескольких слов, которые функционируют как единый член предложения. Они обладают гибкостью: компоненты часто можно заменять синонимами, изменять порядок слов или грамматическую форму без потери общего смысла. Например, в обороте "принимать участие" глагол допускает замену ("оказывать участие"), а существительное – согласование ("принимал активное участие").

Устойчивые фразеологизмы – это лексически неделимые сочетания с фиксированным составом и значением. Их компоненты теряют самостоятельную семантику и не поддаются замене или перестановке. Попытка изменить структуру ("бить вместо колокола в лесу") или лексику ("водить за нос" → "*тянуть за нос") разрушает идиому и искажает смысл.

Ключевые критерии различия

Основные отличия можно систематизировать по следующим признакам:

- Семантика:

- Обороты сохраняют прозрачность значения (например, с точки зрения = "с позиции").

- Фразеологизмы обладают переносным, часто образным смыслом (сломя голову ≠ буквальное значение).

- Варьирование компонентов:

- В оборотах допустимы синонимичные замены (играть роль → играть важную роль).

- Во фразеологизмах состав абсолютно фиксирован (сесть в калошу не допускает *лечь в калошу).

Грамматическая гибкость – ещё один важный аспект. Обороты (несмотря на → не смотря на) могут менять форму в зависимости от контекста. Фразеологизмы (спустя рукава) требуют строгого соблюдения грамматической структуры даже при изменении падежей (работать спустя рукава, но *работа спущенных рукавов).

Для наглядности сравним свойства:

| Критерий | Оборот | Фразеологизм |

| Значение | Прямое, композиционное | Переносное, идиоматическое |

| Замена слов | Допустима (иметь значение → иметь большое значение) | Недопустима (зарубить на носу ≠ *зарубить на лбу) |

| Синтаксическая устойчивость | Относительная свобода преобразований | Абсолютная неизменяемость структуры |

Классификация оборотов по структуре: простые и сложные

По структурной сложности обороты делятся на две основные категории: простые и сложные. Простые обороты представляют собой неделимые синтаксические единицы, состоящие из одного ключевого слова (чаще всего существительного, прилагательного или глагола) и связанных с ним зависимых компонентов. Эти конструкции функционируют как целостный член предложения и не содержат внутренних предикативных отношений.

Сложные обороты характеризуются наличием двух или более предикативных центров, объединенных подчинительной связью. Они формируются при помощи придаточных предложений, деепричастных или причастных оборотов, а также комбинаций инфинитивных конструкций. Такие обороты обладают внутренней грамматической структурой, приближенной к предложению, но остаются зависимыми компонентами главной части.

Особенности простых оборотов

- Именные: сочетание существительного с зависимыми словами (человек высокого роста, книга с иллюстрациями).

- Глагольные: глагол с наречием или дополнением (говорить тихо, писать письмо).

- Адъективные: прилагательное с пояснительным словом (готовый к работе, полный надежд).

Типы сложных оборотов

| Тип оборота | Пример | Особенность |

|---|---|---|

| Причастный | Дом, построенный отцом, стоял на холме | Содержит причастие с зависимыми словами |

| Деепричастный | Закрыв окно, она села читать | Выражает добавочное действие |

| Инфинитивный | У него есть желание учиться | Включает инфинитив с поясняющими словами |

| Сравнительный | Сильный, как бык | Содержит союз сравнения |

Сложные обороты требуют соблюдения грамматических норм: причастный оборот согласуется с определяемым словом в роде, числе и падеже, а деепричастный – сохраняет видо-временную связь с глаголом-сказуемым. Несоблюдение этих правил приводит к синтаксическим ошибкам.

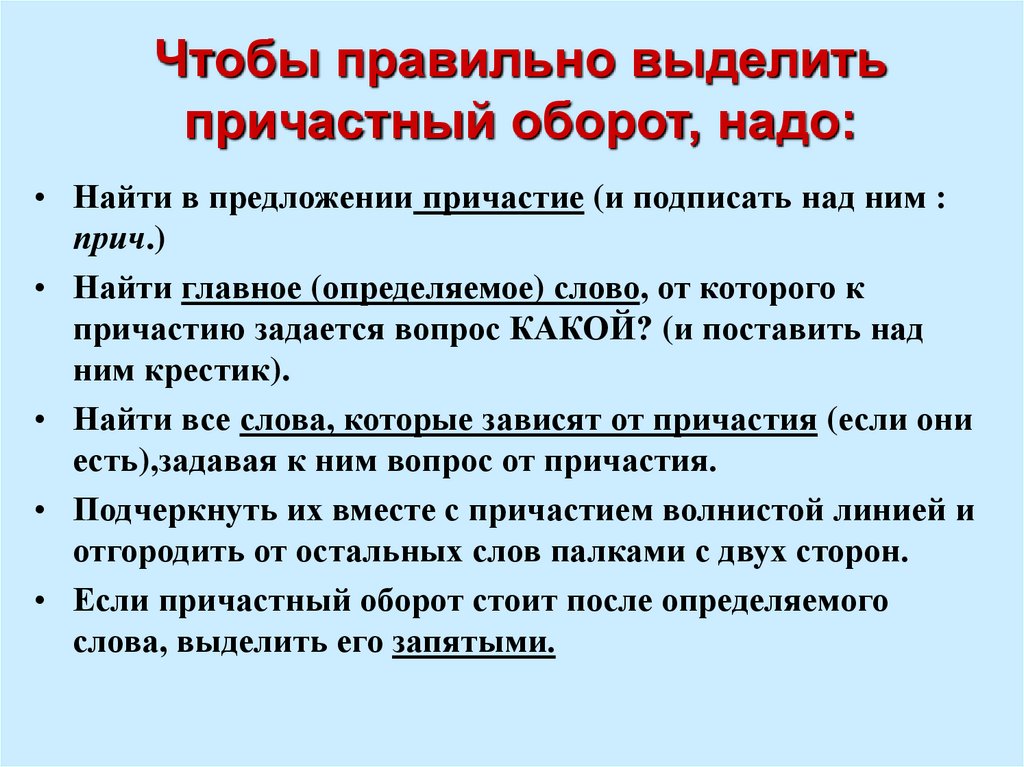

Причастные обороты: грамматические признаки

Причастный оборот представляет собой причастие с зависимыми словами, выполняющее функцию распространённого определения. Он всегда относится к определяемому существительному (или местоимению-существительному) и согласуется с ним в роде, числе и падеже. Этот оборот вносит дополнительную характеристику предмета, указывая на его признак по действию.

Главным грамматическим признаком причастного оборота является его способность замещаться придаточным определительным предложением ("который + глагол"). Оборот сохраняет глагольные свойства: вид, время (настоящее или прошедшее), залог (действительный или страдательный) и возвратность, что позволяет передавать оттенки процессуальности и направленности действия.

Ключевые грамматические особенности

Основные признаки причастных оборотов включают:

- Позиция относительно определяемого слова:

- Постпозиция (после существительного): Дом, построенный на холме, виден издалека.

- Препозиция (перед существительным): Сверкающая на солнце крыша привлекала внимание.

- Обособление:

- Обязательно выделяется запятыми, если стоит после определяемого слова: Река, покрытая льдом, блестела.

- Не обособляется в препозиции: Покрытая льдом река блестела.

- Синтаксическая функция:

- Единственная роль в предложении – согласованное определение.

- Не может быть частью составного сказуемого или обстоятельства.

Сравнение с другими оборотами демонстрирует их уникальность:

| Тип оборота | Пример | Ключевое отличие от причастного |

|---|---|---|

| Деепричастный | Он шёл, напевая песню | Обозначает добавочное действие, относится к глаголу-сказуемому |

| Существительный | Дорога в горы была крутой | Выражается существительным с предлогом, не имеет глагольных свойств |

Нарушение согласования причастного оборота с определяемым словом ведёт к грамматической ошибке (*листья, опадавший с дуба вместо листья, опадавшие с дуба). Замена действительного причастия страдательным или наоборот искажает смысл: ученик, решающий задачу (действует сам) ≠ задача, решаемая учеником (действие испытывает).

Правила обособления причастных оборотов запятыми

Причастный оборот – это синтаксическая конструкция, состоящая из причастия и зависимых от него слов (или одного зависимого слова). Он выступает в предложении в роли распространённого определения и всегда относится к определяемому существительному (или местоимению-существительному).

Главный принцип обособления причастного оборота – его позиция по отношению к определяемому слову и наличие или отсутствие дополнительных условий, требующих выделения запятыми.

Основные правила постановки запятых

1. Оборот стоит после определяемого слова:

- В этом случае причастный оборот всегда обособляется (выделяется запятыми с двух сторон).

- Пример: Книга, лежащая на столе, принадлежит учителю. (Оборот "лежащая на столе" стоит после определяемого слова "книга" и выделен запятыми).

2. Оборот стоит перед определяемым словом:

- В этом случае причастный оборот не обособляется (запятые не ставятся).

- Пример: Лежащая на столе книга принадлежит учителю. (Оборот "Лежащая на столе" стоит перед определяемым словом "книга" и не выделен запятыми).

Исключения и особые случаи

Обособление перед определяемым словом обязательно, если:

- Определяемое слово выражено личным местоимением (Я, уставший после дороги, сразу лег спать.).

- Причастный оборот имеет добавочное обстоятельственное значение (чаще причины или уступки) (Охваченный волнением, он не мог вымолвить ни слова. = Так как он был охвачен волнением...).

- Причастный оборот оторван от определяемого слова другими членами предложения (Исполненный решимости, он шагнул вперед. - Здесь оборот относится к "он", но отделен от него запятой, так как стоит в абсолютном начале предложения перед местоимением).

- Есть два или более однородных причастных оборота (независимо от их позиции) (Дом, построенный в прошлом веке и недавно отреставрированный, стал музеем.).

Обособление после определяемого слова НЕ происходит, если:

- Определяемое слово тесно связано по смыслу не только с причастным оборотом, но и со сказуемым, образуя с ним смысловое единство (Она сидела опустив голову. - Здесь "опустив голову" ближе к обстоятельству образа действия).

- Оборот входит в состав сказуемого или тесно с ним связан (Мы вернулись измученные долгой дорогой.).

| Позиция оборота | Обособляется? | Пример |

|---|---|---|

| После определяемого слова | Да (всегда) | Ребенок, играющий во дворе, громко смеялся. |

| Перед определяемым словом | Нет (кроме исключений) | Играющий во дворе ребенок громко смеялся. |

| Перед местоимением | Да | Уставший после работы, он быстро уснул. |

Деепричастные обороты и их роль в предложении

Деепричастный оборот – это синтаксическая конструкция, состоящая из деепричастия и зависимых слов. Он обозначает добавочное действие, совершаемое субъектом основного действия, выраженного сказуемым. Отвечает на вопросы "Что делая?" или "Что сделав?" и всегда относится к подлежащему предложения.

Главная функция деепричастного оборота – уточнение или пояснение основного действия, указание на его время, причину, условие или способ выполнения. Обособляется запятыми на письме независимо от позиции в предложении. Неправильное употребление приводит к ошибкам вроде "Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа", где действие оборота не связано с подлежащим.

Основные характеристики и правила

- Обязательная связь с подлежащим: Действие оборота должно выполняться тем же субъектом, что и основное действие (Читая книгу, она делала пометки).

- Временные соотношения:

- Деепричастия несовершенного вида (оканчивающиеся на -я/-а) обозначают одновременность (Говоря, он жестикулировал).

- Деепричастия совершенного вида (оканчивающиеся на -в/-вши/-ши) выражают предшествование (Прочитав письмо, он задумался).

- Стилистическая роль: Придают тексту динамичность, лаконичность и выразительность, заменяя придаточные предложения (Увидев грозу (вместо "Когда он увидел грозу"), дети вернулись домой).

| Тип связи | Пример | Значение |

|---|---|---|

| Время | Поднявшись на холм, путники увидели реку | Действие предшествует основному |

| Причина | Испугавшись грома, щенок спрятался | Поясняет мотивацию |

| Условие | Потренировавшись ежедневно, достигнешь успеха | Указывает на необходимое условие |

Важно: Деепричастный оборот не употребляется в безличных предложениях и не может относиться к страдательному причастию. В разговорной речи используется редко, характерен для книжных стилей.

Обособление деепричастных оборотов: пунктуация

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами, обозначающее добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом-сказуемым. По общему правилу, деепричастный оборот всегда выделяется запятыми на письме независимо от его позиции в предложении (в начале, середине или конце). Это обособление помогает отделить добавочное действие от основного и избежать смысловой неоднозначности.

Исключения составляют случаи, когда деепричастный оборот тесно сливается со сказуемым по смыслу или является фразеологизмом: Он слушал затаив дыхание. Также не обособляются одиночные деепричастия, перешедшие в наречия (шутя, молча, нехотя): Она читала лёжа.

Правила постановки запятых

- В начале предложения: выделяется одной запятой после оборота.

Перепроверив чертёж, инженер подписал документы. - В середине предложения: выделяется двумя запятыми с обеих сторон.

Инженер, перепроверив чертёж, подписал документы. - В конце предложения: выделяется одной запятой перед оборотом.

Инженер подписал документы, перепроверив чертёж.

Если два однородных деепричастных оборота соединены союзом и, запятая между ними не ставится:

Он говорил глядя в окно и не скрывая волнения.

| Ситуация | Пример | Пунктуация |

|---|---|---|

| Оборот после союза а | Он не кричал, а тихо посмеиваясь, вышел | Запятые перед оборотом и после него |

| Оборот перед союзом как | Улыбнувшись как обычно она начала рассказ | Запятая перед как не ставится |

Сравнительные обороты с союзами "как", "будто", "словно"

Сравнительные обороты с союзами "как", "будто", "словно" служат для уподобления одного предмета, действия или признака другому. Они выражают образное сравнение, основанное на сходстве, и помогают сделать описание более наглядным и выразительным. Эти союзы вносят в предложение оттенок предположительности или условности, особенно "будто" и "словно", которые часто указывают на мнимое, воображаемое сходство.

Обороты с этими союзами обязательно выделяются запятыми, если обозначают уподобление и не входят в состав сказуемого. Их функция – быть обстоятельством образа действия или сравнительным определением. Важно отличать их от устойчивых сочетаний и фразеологизмов ("бледный как смерть", "льёт как из ведра"), где запятые не ставятся.

Ключевые особенности и различия

Союз "как":

- Передаёт прямое сравнение на основе реального сходства: "Лёд блестел, как зеркало".

- Может вводить тождество при указании на функцию или роль: "Он известен как талантливый врач".

Союзы "будто" и "словно":

- Акцентируют гипотетичность, условность сравнения: "Туман висел над рекой, словно прозрачная вуаль".

- Часто выражают субъективное восприятие или допущение: "Она смотрела, будто видела призрак".

- Могут заменять друг друга без изменения смысла.

| Пример | Функция оборота | Нюанс сравнения |

|---|---|---|

| "Голос дрожал, как струна" | Обстоятельство образа действия | Конкретное сходство |

| "Она улыбнулась, будто солнце выглянуло" | Сравнительное определение | Образное уподобление |

Использование этих оборотов обогащает текст, создавая яркие образы и подчёркивая оттенки смысла. "Как" чаще применяется для объективных аналогий, а "будто" и "словно" – для передачи впечатлений, догадок или художественных метафор.

Особенности пунктуации при сравнительных оборотах

Сравнительные обороты, вводимые союзами как, словно, будто, точно, подобно, чем, нежели и др., обычно выделяются запятыми. Это правило действует, если оборот выражает уподобление и не является частью сказуемого или устойчивым выражением. Например: Озеро блестело, как зеркало. Запятая ставится перед сравнительным союзом и после всего оборота, если он находится в середине предложения.

Отсутствие запятых допустимо в нескольких случаях. Во-первых, если оборот входит в состав сказуемого (Она сияла как солнце). Во-вторых, если перед союзом как стоят отрицательная частица не или слова совсем, совершенно, почти, именно, точь-в-точь (Он выглядел не как обычно). В-третьих, в устойчивых сочетаниях (льёт как из ведра).

Ключевые правила на примерах

| Союз | Пример с запятой | Пример без запятой |

|---|---|---|

| как | Голос звенел, как колокольчик, в тишине. | Он вёл себя как герой (сказуемое). |

| будто | Тени шевелились, будто живые. | Она точь-в-точь будто мать (со словом "точь-в-точь"). |

| чем | Зима, чем ожидали, наступила раньше. | Работать умом лучше чем руками (сравнительная степень). |

Особого внимания требуют обороты с как и или как в значении «в качестве». Они не выделяются запятыми, если выражают функциональное назначение: Он был известен как искусный лекарь. Однако если присутствует оттенок сравнения, запятая ставится: Она ценила его, как доброго друга.

При наличии указательных слов (так, такой, тот, столь) запятая ставится перед как: Он пел так же искренне, как профессионал. Если оборот начинается с фразы как и, запятая ставится перед ней и после оборота: Все, как и прежде, молчали.

Инфинитивные обороты и их функции в речи

Инфинитивный оборот представляет собой синтаксическую конструкцию, состоящую из инфинитива (неопределённой формы глагола) и зависимых от него слов. Он функционирует как единый член предложения, чаще всего выступая в роли обстоятельства или дополнения. Ключевая особенность таких оборотов – их неизменяемость по лицам, числам и временам, что придаёт высказыванию обобщённость или указывает на целеполагание.

Главное значение инфинитивных оборотов связано с выражением цели, причины, условия или следствия действия. Они позволяют компактно передать смысловые оттенки, заменяя придаточные предложения. Например, сочетание "чтобы" + инфинитив часто синонимично придаточным цели, но отличается лаконичностью. Широкое применение в устной и письменной речи делает их важным инструментом стилистической выразительности.

Основные функции в предложении

- Обстоятельство цели: Она открыла окно, чтобы проветрить комнату.

- Обстоятельство причины: Он покраснел от стыда признать ошибку.

- Дополнение: Мать попросила сына купить хлеб.

- Определение: У него появилось желание уехать из города.

| Тип функции | Пример | Пояснение |

|---|---|---|

| Цель | Они остановились, чтобы отдохнуть. | Замена придаточного цели ("чтобы они отдохнули") |

| Условие | Не спешить с выводами – было бы мудро. | Выражает гипотетическое действие |

| Следствие | Он слишком устал, чтобы продолжать работу. | Указание на результат состояния |

Инфинитивные обороты с частицами "бы", "ли" передают условно-предположительное значение: Хорошо бы увидеть море! В безличных предложениях они часто выступают как главный член: Молчать! – прозвучал приказ. Их способность замещать развёрнутые синтаксические конструкции делает речь динамичной, особенно в побудительных и описательных контекстах.

Конструкции с предлогами: обороты причины и уступки

Обороты причины выражают основание или мотив действия, отвечая на вопросы "почему?", "по какой причине?". Они формируются с помощью предлогов из-за, благодаря, вследствие, ввиду, по причине. Предлог из-за обычно указывает на негативную причину, а благодаря – на позитивную. Эти обороты тесно связаны с основной частью предложения и выделяются запятыми.

Обороты уступки обозначают условие, вопреки которому совершается действие, отвечая на вопросы "несмотря на что?", "вопреки чему?". Ключевые предлоги для их образования: несмотря на, невзирая на. Такие конструкции всегда обособляются и подчеркивают противоречие между ожидаемым и реальным результатом.

Особенности употребления

Обороты причины:

- Из-за дождя (отрицат.) матч отменили

- Благодаря поддержке (положит.) проект завершился успешно

- Оправдался ввиду отсутствия улик (нейтр.)

Обороты уступки:

- Несмотря на усталость, она дочитала книгу

- Действовал решительно невзирая на риски

| Тип оборота | Вопросы | Основные предлоги |

|---|---|---|

| Причины | Почему? По какой причине? | из-за, благодаря, вследствие, ввиду |

| Уступки | Несмотря на что? Вопреки чему? | несмотря на, невзирая на |

Важно различать предлоги благодаря и из-за: первый подразумевает положительное влияние ("Благодаря совету он справился"), второй – отрицательное ("Из-за ошибки система дала сбой"). Обороты уступки всегда сохраняют деепричастное происхождение (не смотря → несмотря на), что объясняет их обязательное обособление.

Обороты с прямым и обратным порядком слов

Прямой порядок слов предполагает стандартную структуру предложения: подлежащее → сказуемое → второстепенные члены. Он характерен для нейтральной речи и обеспечивает ясность изложения. Например: "Солнце (подл.) освещает (сказ.) ярким светом (доп.) весенний лес (доп.)". Такое построение типично для научных, деловых и информационных текстов.

Обратный порядок (инверсия) нарушает эту последовательность для придания выразительности или логического ударения. Сказуемое или второстепенный член выносится вперед: "Ярким светом (обст.) освещает (сказ.) солнце (подл.) весенний лес (доп.)". Инверсия акцентирует эмоции, динамику или художественную образность, широко применяясь в поэзии и публицистике.

Сравнительная характеристика

| Критерий | Прямой порядок | Обратный порядок |

|---|---|---|

| Цель | Четкая передача информации | Экспрессия, эмфаза |

| Стили | Научный, официальный, разговорный | Художественный, поэтический, ораторский |

| Акцент | На подлежащем/действии | На перемещенном элементе |

Примеры инверсии в литературе:

- А.С. Пушкин: "Унылая пора! Очей очарованье!" (дополнение перед сказуемым)

- М.Ю. Лермонтов: "Белеет парус одинокий" (сказуемое перед подлежащим)

- С.А. Есенин: "Отговорила роща золотая..." (обстоятельство в начале)

Выбор порядка слов влияет на восприятие текста: прямой обеспечивает нейтральность, обратный придает глубину и эмоциональность. Нарушение правил инверсии может исказить смысл, например: "Любит она тишину" (акцент на чувства) против "Она любит тишину" (констатация факта).

Уточняющие и пояснительные обороты в предложениях

Уточняющие обороты конкретизируют или сужают значение предшествующего члена предложения, отвечая на вопросы где именно? когда именно? как именно?. Они выделяются интонационно и часто вводятся словами то есть, именно, а именно, или.

Пояснительные обороты раскрывают содержание предшествующего слова или словосочетания, дают ему другое название или толкование. Они отвечают на вопросы то есть что? а именно кто/что? и присоединяются при помощи союзов то есть, а именно, или.

Особенности и примеры

Оба типа оборотов всегда обособляются запятыми. Уточнение относится к обстоятельствам места, времени, образа действия, а пояснение – к любым членам предложения.

- Уточнение места: Впереди, у дороги, горел костёр.

- Уточнение времени: Завтра, в шесть утра, мы выезжаем.

- Пояснение: Он восхищался сонетом, то есть стихотворной формой.

- Пояснение: Принеси инструмент, а именно молоток.

| Тип оборота | Вопросы | Союзы/слова |

|---|---|---|

| Уточняющий | Где именно? Когда точно? | особенно, даже, главным образом |

| Пояснительный | То есть что? А именно? | то есть, а именно, или (=то есть) |

Различие между ними проявляется в контексте: уточнение сужает объём понятия (На юге, в Крыму, тепло), а пояснение раскрывает суть (На юге, то есть в Крыму, тепло).

Пунктуационное выделение вводных оборотов

Вводные обороты требуют обязательного обособления на письме независимо от их позиции в предложении. Запятые ставятся с двух сторон, если конструкция находится в середине фразы, и с одной стороны – в начале или конце. Это позволяет отделить дополнительную информацию, не входящую в основное высказывание, и избежать двусмысленности при чтении.

Игнорирование запятых при вводных словах и сочетаниях считается грубой пунктуационной ошибкой, так как нарушает структуру предложения и затрудняет понимание смысла. Например, отсутствие обособления в фразе "Однако он согласился" может превратить вводное слово "однако" в противительный союз, полностью меняя интонацию и логику высказывания.

Ключевые правила обособления

Основные принципы оформления вводных конструкций включают:

- Парные запятые для оборотов в середине предложения: "Решение, по всей видимости, было ошибочным".

- Одиночная запятая в начале/конце: "Конечно, мы поддержали идею" или "Приходите завтра, пожалуйста".

- Тире или скобки при необходимости усилить паузу: "Эти события – увы – уже не изменить".

Сложные случаи возникают при сочетании вводных оборотов с союзами или однородными членами. Если вводная конструкция стоит после союза ("и", "а", "но"), запятая ставится перед ней и после, отделяя от союза: "Он пришел, но, к сожалению, опоздал". Исключение – слитное употребление с частицами ("а значит", "и следовательно").

| Пример без обособления | Пример с обособлением | Эффект |

|---|---|---|

| Он возможно вернется утром. | Он, возможно, вернется утром. | Подчеркивает предположительность действия |

| Вы кажется не расслышали. | Вы, кажется, не расслышали. | Отделяет оценку говорящего от утверждения |

Особого внимания требуют вводные конструкции, ошибочно принимаемые за члены предложения. Например, сочетания типа "должно быть" или "казалось бы" всегда обособляются, если выражают отношение говорящего: "Он, должно быть, уехал" (сравните: "Расписание должно быть точным" – здесь не вводное).

Наречные обороты и их стилистическое значение

Наречный оборот представляет собой синтаксическую конструкцию с наречием в качестве стержневого слова, включающую зависимые компоненты (существительные, местоимения, другие наречия). Он функционирует как единое обстоятельственное целое, выражая различные характеристики действия: времени (задолго до рассвета), места (вдали от города), образа действия (с невероятной скоростью), причины (по неосторожности) или цели (ради общего блага). Грамматическая неделимость и смысловая цельность – ключевые признаки этой единицы.

Стилистическая значимость наречных оборотов обусловлена их способностью лаконично передавать сложные обстоятельственные отношения, заменяя придаточные предложения. Они обогащают синтаксис, избегая однообразия, и служат мощным инструментом речевой выразительности. В художественных текстах такие обороты создают образность, в научных – обеспечивают точность, в разговорной речи – способствуют естественности изложения.

Функционально-стилевые особенности

Употребление наречных оборотов варьируется в зависимости от стиля:

- Художественная речь: создают образность, динамику, эмоциональность (с тихой грустью, в порыве отчаяния, без тени сомнения).

- Научный стиль: выражают условия, причины, параметры явлений (при постоянном давлении, в результате эксперимента, с высокой точностью).

- Официально-деловой стиль: фиксируют нормативы и процедуры (в установленном порядке, в срок до, в соответствии с регламентом).

- Разговорная речь: передают экспрессию и субъективную оценку (очень даже неплохо, прямо сейчас, совсем недалеко).

| Тип оборота | Пример | Стилистический эффект |

|---|---|---|

| Временной | задолго до события | Акцентирует длительность |

| Причинный | по неопытности | Указывает мотивацию |

| Образа действия | с детской непосредственностью | Создает образную характеристику |

Избыточное или неуместное использование оборотов осложняет восприятие текста. Например, канцелярский стиль возникает при нагромождении шаблонных конструкций (в целях недопущения, по истечении срока). В художественных описаниях предпочтительны оригинальные сочетания, избегающие клише.

Экспрессивные возможности наречных оборотов реализуются через:

- Интенсивность оценки: невероятно сложно, поразительно легко.

- Эмоциональную окраску: с душевной болью, без малейшего волнения.

- Образную конкретизацию: со скоростью света, в огненном порыве.

Обороты со значением времени и условия

Обороты с временным значением указывают на момент или период действия, выраженного в главной части предложения. Они отвечают на вопросы "когда?", "как долго?" или "с каких пор?". Распространёнными маркерами таких конструкций служат союзы "когда", "пока", "перед тем как", "с тех пор как", а также деепричастные обороты. Эти конструкции устанавливают хронологическую связь между событиями.

Условные обороты выражают зависимость одного действия от обстоятельств, обозначенных в придаточной части. Ключевые союзы здесь – "если", "раз", "коли", "в случае если". Они отвечают на вопрос "при каком условии?" и создают гипотетические, реальные или контрастные ситуации. Значительную роль играет глагольное наклонение: для реальных условий используется изъявительное, для гипотетических – сослагательное.

Особенности употребления

Временные обороты часто включают:

- Деепричастия: «Подъезжая к станции, он вспомнил письмо» (когда?)

- Союзные конструкции: «Когда наступает зима, река замерзает»

Условные обороты характеризуются:

- Реальное условие: «Если ты позвонишь, я отвечу» (изъявит. наклонение)

- Гипотетическое условие: «Если бы ты позвонил, я бы ответил» (сослагат. наклонение)

| Тип оборота | Пример | Вопрос |

|---|---|---|

| Временной | «Пока шёл дождь, мы читали» | Как долго? |

| Условный | «Раз ты согласен, начинаем» | При каком условии? |

Важно: Временные обороты с деепричастием требуют совпадения субъекта действий («Увидев маму, ребёнок улыбнулся»). При нарушении этого правила возникает ошибка: «Подъезжая к городу, начался дождь» (дождь не может "подъезжать").

Конструкции с "несмотря на" как обороты уступки

Обороты с предлогом "несмотря на" выражают действие или состояние, противопоставленное основному содержанию предложения. Они указывают на препятствие, которое не влияет на результат или течение событий, подчеркивая неожиданность или вопреки ожиданиям.

Грамматически такие конструкции всегда обособляются запятыми, независимо от позиции в предложении. Предлог "несмотря на" требует винительного падежа существительных или местоимений, а при использовании с глаголами сочетается с деепричастиями.

Структурные особенности

- С существительными/местоимениями:

Несмотря на дождь, мы вышли на прогулку. - С деепричастиями:

Он улыбался, несмотря на испытывая боль. - Сложные формы:

Несмотря ни на какие трудности, работа продолжалась.

| Пример | Функция |

|---|---|

| Несмотря на усталость, дети играли | Уступка (играли вопреки усталости) |

| Поезд пришёл вовремя несмотря на метель | Противопоставление (метель не помешала) |

Важно отличать предлог "несмотря на" от деепричастия "не смотря": в последнем случае сохраняется значение зрительного восприятия (Он говорил, не смотря в глаза). В уступительных оборотах ударение падает на второй слог ("несмотря́"), а написание всегда слитное.

Родительный падеж в оборотах количества

Обороты с родительным падежом выражают количественные отношения между предметами или явлениями. Они указывают на меру, объем, степень или точное число, часто сопровождаясь словами, обозначающими количество. В таких конструкциях существительное или местоимение ставится в родительный падеж, подчиняясь главному слову, выражающему счет или меру.

Типичными маркерами этих оборотов выступают количественные числительные (пять, сто), собирательные числительные (двое, трое), неопределенные слова (много, несколько, часть), существительные со значением меры (литр, килограмм) и сравнительные степени (больше, меньше). Например: пять книг, много времени, литр молока, чашка чая.

Особенности согласования

При количественных оборотах сказуемое согласуется:

- С главным словом оборота (Пришло пять человек).

- С существительным в родительном падеже во множественном числе (Студенты сдали экзамены).

Распространенные ошибки включают смешение падежей (нет места вместо *нет место) и неверное согласование глагола (прошло два часа вместо *прошли два часа при акценте на временном отрезке).

| Тип оборота | Пример | Падеж существительного |

|---|---|---|

| Числительные | три дома | Родительный (мн.ч.) |

| Слова меры | килограмм яблок | Родительный (мн.ч.) |

| Неопределенные количественные | мало снега | Родительный (ед.ч.) |

Оборот "есть что делать": синтаксический разбор

Конструкция "есть что делать" относится к безличным предложениям и выражает наличие возможности или необходимости выполнения действия. Глагол-связка "есть" здесь указывает на существование условия для действия, выраженного инфинитивом ("делать"). Местоимение "что" выполняет функцию относительного слова, связывающего компоненты оборота и обозначающего неконкретизированный объект.

Синтаксически структура распадается на два ключевых элемента: связочный глагол "есть" (группа сказуемого) и сочетание "что + инфинитив" (подлежащее с зависимым инфинитивом). При этом "что" выступает как подлежащее, а инфинитив поясняет его, образуя синтаксическое единство. Оборот сохраняет грамматическую независимость от лица и числа.

Структурные особенности

- Безличность: Не требует указания деятеля (сравните: "Мне есть что сказать").

- Инфинитив как определитель: Глагол в неопределенной форме раскрывает содержание местоимения "что" ("есть что обсудить", "есть что решить").

- Отсутствие отрицания: В утвердительной форме частица "не" не используется (*"нет что делать" – ошибочно). Для отрицания применяется конструкция "нечего делать".

| Пример | Синтаксическая роль |

|---|---|

| Есть что проанализировать | "что проанализировать" – подлежащее, "есть" – сказуемое |

| Детям есть чем заняться | "чем заняться" – подлежащее с предложным управлением |

В разговорной речи возможны вариации с указанием адресата действия через дательный падеж ("Мне есть что показать") или уточнение сферы действия ("В проекте есть что улучшить"). Конструкция часто несет модальные оттенки: совета ("Вам есть что добавить?"), побуждения ("Есть над чем подумать!") или оценки ресурсов ("Есть куда развиваться").

Безличные обороты с инфинитивом

Безличные обороты с инфинитивом – это синтаксические конструкции, где главный компонент выражен независимым инфинитивом, а безличность подчеркивается отсутствием грамматического подлежащего. Инфинитив в таких оборотах не зависит от другого глагола и несет основную смысловую нагрузку, указывая на действие или состояние, не связанное с конкретным деятелем.

Эти конструкции часто включают вспомогательные слова (модальные частицы, предикативы или наречия), которые выражают отношение к действию: необходимость, возможность, запрет, эмоциональную оценку. Например: «Не сметь спорить!», «Пора уезжать». Инфинитив здесь выполняет функцию главного члена безличного предложения, а вспомогательные элементы придают оттенок долженствования, временнóй характеристики или волеизъявления.

Структура и функции

Безличные обороты с инфинитивом строятся по схемам:

- Инфинитив + частица/предикатив: Можно войти? Быть грозе!

- Инфинитив + наречие: Пора спать, Жаль проиграть

- Отрицание + инфинитив: Не видать покоя

Основные функции в речи:

- Выражение долженствования: Следовать приказу!

- Передача возможности/невозможности: Не понять этой задачи.

- Указание на целесообразность: Стоит задуматься.

- Эмоциональная оценка: Ужас остаться одному!

| Пример | Значение |

|---|---|

| Пора начинать | Временнáя необходимость |

| Нельзя опаздывать | Запрет |

| Видно ошибиться | Очевидность |

Такие обороты характерны для повелительных, оценочных и констатирующих высказываний. Они лаконичны и часто используются в разговорной речи, пословицах (Цыплят по осени считать) или официальных указаниях (Запрещается курить).

Оборот "чем..., тем...": правила построения

Данная конструкция выражает параллельное усиление или ослабление двух признаков, действий или состояний. Она состоит из двух взаимосвязанных частей: первая (с союзом чем) указывает на условие, а вторая (с союзом тем) – на следствие, изменяющееся пропорционально этому условию.

Грамматическая структура требует строгого порядка и согласования компонентов. В обеих частях оборота используются сравнительные степени прилагательных или наречий, а глаголы часто опускаются, если их значение ясно из контекста. Основная сложность заключается в правильном сопоставлении сравнительных форм.

Ключевые правила использования

При построении конструкции соблюдайте следующие принципы:

- Сравнительные степени обязательны:

- Прилагательные: чем громче, тем ярче

- Наречия: чем быстрее, тем опаснее

- Порядок частей фиксирован:

- Часть с чем всегда предшествует части с тем

- Изменение порядка искажает смысл: Чем холоднее зима, тем пушистее мех ✓ / Тем пушистее мех, чем холоднее зима ✗

- Согласование грамматических форм:

Пример Анализ Чем глубже погружение, тем выше давление Краткая форма сравн. степени (глубже) + краткая форма (выше) Чем дольше ждёшь, тем сильнее волнение Сравн. степень наречия (дольше) + сравн. степень прилагательного (сильнее) - Особенности глаголов:

- Глагол может присутствовать в обеих частях: Чем больше он учил, тем лучше сдавал

- Допустимо опущение: Чем тише – тем страшнее (глагол подразумевается)

Ошибки чаще всего возникают при нарушении порядка частей или использовании положительной вместо сравнительной степени: Чем громкий шум, тем сильная боль ✗. Корректно: Чем громче шум, тем сильнее боль ✓.

Употребление оборотов с двойными падежами

Конструкции с двойным падежным управлением возникают, когда глагол или прилагательное одновременно требуют от зависимых слов двух разных падежей. Это явление характерно для определенных семантических групп слов и часто связано с передачей отношений между объектом действия и предметом воздействия.

Главная сложность заключается в правильном выборе падежных форм для каждого компонента оборота, так как нарушение управления ведет к грамматической ошибке. Особое внимание следует уделять глаголам с вариативным управлением, где падеж зависимого слова может меняться в зависимости от смыслового оттенка.

Основные типы конструкций

Наиболее распространены следующие модели:

- Глагол + Винительный падеж (объект) + Родительный падеж (предмет): Лишить кого-либо (вин.) чего-либо (род.) → "Лишить студента стипендии"

- Глагол + Дательный падеж (адресат) + Винительный падеж (объект): Вручить кому-либо (дат.) что-либо (вин.) → "Вручить гостю подарок"

- Прилагательное + Родительный падеж + Творительный падеж: Довольный кого-либо (род.) чем-либо (твор.) → "Довольный сыном результатами"

Вариативность падежей демонстрируют глаголы, меняющие управление в зависимости от контекста:

| Глагол | Управление 1 | Управление 2 |

|---|---|---|

| просить | кого (вин.) о чём (предл.) | у кого (род.) чего (род.) |

| ждать | кого/что (вин.) | чего (род.) |

| требовать | чего (род.) | от кого (род.) чего (род.) |

Типичные ошибки возникают при смешении моделей управления:

- Неправильно: "Уделять внимание о проблеме" (Вместо: уделять внимание проблеме (дат.))

- Неправильно: "Описать про природу" (Вместо: описать природу (вин.))

Для правильного употребления необходимо запоминать устойчивые сочетания и сверяться со словарями управления. Особенно внимательным следует быть с глаголами восприятия, передачи информации и эмоционального воздействия, где двойное управление встречается наиболее часто.

Отрицательные обороты и их особенности

Отрицательные обороты – синтаксические конструкции с частицей не или отрицательными местоимениями/наречиями (никто, ничто, никогда, нигде), выражающие отсутствие, запрет или противопоставление. Они формируют особую логико-грамматическую структуру предложения, где ключевой элемент приобретает инвертированное значение. Употребление таких оборотов строго регламентировано правилами согласования отрицательных частиц и местоимений.

Особую сложность представляет двойное отрицание, которое в русском языке усиливает отрицание ("Я не мог не помочь" = "Я обязан был помочь"), в отличие от некоторых языков, где оно дает утверждение. Конструкции с "ни" требуют глагола в отрицательной форме ("Никто не пришел"), а при инверсии частица "не" перемещается к сказуемому ("Не пришел никто").

Ключевые характеристики отрицательных оборотов

- Типы конструкций:

- С частицей "не": "Он не читал эту книгу"

- С отрицательными местоименными словами: "Нигде не было света"

- Усиленные формы: "Нет ни малейшего сомнения"

- Обязательное согласование: При использовании отрицательных местоимений/наречий частица "не" ставится перед глаголом ("Никто не ответил").

- Ограничения: Запрещено дублировать "не" и "ни" в одном члене предложения (*

"не ничто").

| Пример оборота | Грамматическая роль | Особенность |

|---|---|---|

| "Не увидев ничего" | Деепричастный оборот | Частица "не" + отрицательное местоимение |

| "Ни разу не ошибся" | Наречное выражение | Усиление временнóго отрицания |

| "Нет ни причины" | Именное сказуемое | Краткое отрицание + частица "ни" |

В вопросительных предложениях отрицательные обороты передают ожидание отрицательного ответа ("Разве он не говорил об этом?"). При опущении вспомогательного глагола в прош. времени частица "не" сливается с основным глаголом ("Он немог" → "Он не смог"), сохраняя отрицательную семантику.

Ритмическая роль оборотов в поэтической речи

Обороты в поэтической речи выполняют важнейшую ритмообразующую функцию, выходящую далеко за рамки их грамматического значения. Поэты мастерски используют их для точной подгонки фразы под выбранный стихотворный размер (метр) и ритмический рисунок. Гибкая структура оборотов позволяет варьировать количество слогов в строке, создавать необходимые ударения или безударные позиции, обеспечивая плавность звучания или, наоборот, ритмический сбой для выразительности.

Синтаксические конструкции, представленные оборотами, становятся строительными блоками стихотворной строки. Они могут искусственно удлинять или укорачивать фонетическое тело слова или фразы, что критически важно для соблюдения метра. Благодаря этому поэт может выбрать наиболее благозвучный или нужный для ритма вариант из синонимичных оборотов, сохраняя при этом смысл высказывания. Обороты активно участвуют в создании переносов (анжамбеманов), когда граница оборота не совпадает с границей строки, создавая интригу и динамику.

Способы влияния оборотов на ритм

Можно выделить несколько ключевых механизмов, благодаря которым обороты формируют поэтический ритм:

- Управление слоговым объемом: Выбор между синонимичными оборотами разной длины (например, "из-за страха" / "вследствие страха" / "боязни ради") позволяет точно вписаться в требуемое количество слогов в стопе или строке.

- Формирование клаузулы: Окончание строки (клаузула) часто строится на определенном обороте, задающем интонационное завершение и ритмический акцент. Предложно-падежные сочетания или деепричастные обороты особенно часто используются в этой позиции.

- Создание инверсии: Характерный для поэзии обратный порядок слов (инверсия) часто реализуется через вынесение оборота в необычную позицию ("В лесу дремучем шел охотник усталый"), что создает нужное ударение и ритмический контур.

- Обеспечение переноса (анжамбемана): Разрыв оборота между строками ("...и вот он видит / Вдали синеющий простор") создает ритмическую паузу, напряжение и подчеркивает значимость разделенных частей.

Таким образом, обороты являются не просто грамматическими единицами, а мощным инструментом поэта-ритмиста. Их способность гибко варьировать синтаксическую структуру и фонетическую длину делает их незаменимыми для создания сложных, выразительных и строго организованных ритмических структур, лежащих в основе музыкальности стиха.

Эллиптические конструкции как особая разновидность оборотов

Эллиптические конструкции представляют собой неполные предложения, где один или несколько членов опущены, но легко восстанавливаются из контекста или ситуации речи. Их особенность – сохранение ясности смысла при лаконичной форме, что создаёт динамичность и экспрессивность высказывания. Например: "Ему – цветы, а мне – книгу" (пропущено сказуемое "дайте").

Такие конструкции широко распространены в разговорной речи, художественной литературе и публицистике, где экономия языковых средств сочетается с эмоциональным воздействием. Пропуск элементов (чаще сказуемого, подлежащего или дополнения) не нарушает понимания, так как недостающая информация подразумевается участниками коммуникации: "За окном – дождь" (опущена связка "есть" или "идёт").

Ключевые особенности эллиптических конструкций

Смысловая самодостаточность достигается за счёт:

- Опора на контекст ("Вчера – в театр, сегодня – на выставку")

- Использование невербальных сигналов (жесты, интонация в диалогах)

- Типовые речевые ситуации ("Доброе утро!" вместо "Я желаю вам доброго утра")

Функциональные сферы применения включают:

- Диалогическую речь: "– Ты куда? – В библиотеку."

- Художественные описания: "Кругом тишина. Ни ветерка."

- Рекламные слоганы: "Всё для победы!"

- Инструкции и предупреждения: "Осторожно! Высокое напряжение."

| Тип пропуска | Пример | Восстановленная форма |

|---|---|---|

| Сказуемое | Она – врач | Она является врачом |

| Подлежащее | Сплю! (в ответ на "Что делаешь?") | Я сплю |

| Несколько членов | Чай? – Две ложки сахара. | Будете чай? – Положите две ложки сахара. |

Важно отличать эллипсис от ошибок (неполноты, искажающей смысл). Критерий – автоматическое восполнение пробела носителем языка без дополнительных пояснений. Эллиптические конструкции обогащают язык, обеспечивая баланс между краткостью и информативностью.

Ошибки в согласовании деепричастных оборотов

Основная ошибка возникает, когда действие, выраженное деепричастием, не относится к подлежащему предложения. Деепричастие всегда должно указывать на дополнительное действие, совершаемое тем же субъектом, что и основное глагольное действие. Нарушение этого правила создаёт абсурдный или комический смысл, разрушая логику высказывания.

Например, фраза "Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа" содержит ошибку: подлежащее "шляпа" не может выполнять действие "подъезжая" (шляпа не подъезжает к станции). Правильный вариант требует изменения конструкции: "Когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа" или "Подъезжая к станции, я потерял шляпу".

Типичные случаи ошибок и исправления

Рассмотрим распространённые примеры неправильного согласования:

- Ошибка: "Прочитав книгу, ей стало грустно" (книга не читала саму себя).

- Исправление: "Прочитав книгу, она загрустила" или "После прочтения книги ей стало грустно".

- Ошибка с безличными предложениями: "Решая задачу, потребовалось много времени" (нет субъекта для "решая").

- Исправление: "Решая задачу, я потратил много времени" или "Решение задачи потребовало много времени".

Критерии корректного употребления:

| Ситуация | Пример ошибки | Пример исправления |

|---|---|---|

| Подлежащее – неодушевлённый предмет | "Покидая дом, дверь захлопнулась" | "Покидая дом, я захлопнул дверь" |

| Безличное предложение | "Готовя ужин, пришлось спешить" | "Готовя ужин, я спешил" |

| Действие относится к дополнению | "Обсуждая проект, у него возникли идеи" | "Обсуждая проект, он придумал идеи" |

Избегайте деепричастных оборотов, если действие в них не может быть выполнено подлежащим. В таких случаях заменяйте их придаточными предложениями, существительными с предлогами ("после", "при", "во время") или конструкциями с отглагольными существительными. Постоянный контроль за соотношением подлежащего и деепричастия – ключ к грамотной речи.

Нарушения при управлении в предложных оборотах

Ошибки в управлении возникают при неправильном выборе предлога или падежа зависимого слова, что приводит к нарушению грамматических норм и искажению смысла. Предложные обороты требуют строгого соответствия между предлогом и падежом существительного, а также лексической сочетаемости с глаголом или прилагательным.

Распространённая ошибка – замена предлога без учёта контекста или смешение падежей. Например, предлог "благодаря" сочетается только с дательным падежом и подразумевает положительный результат, тогда как "из-за" требует родительного падежа и указывает на причину негативного характера. Нарушение этих правил создаёт речевые ошибки.

Типичные ошибки и коррекция

- Неправильный падеж:

Ошибочно: "вернуться со школы" (вместо "из школы").

Корректно: "вернуться из школы" (родительный падеж).

- Неверный предлог:

Ошибочно: "отзыв о работе" (при глаголе "отчитаться").

Корректно: "отчитаться о работе" (предложный падеж), но "отзыв на работу".

- Смешение конструкций:

Ошибочно: "характерно для него" (при прилагательном "характерный").

Корректно: "характерный для него" (дательный падеж) или "характерен чем" (творительный).

Причины ошибок включают влияние разговорной речи, путаницу в синонимичных предлогах ("в" / "на") или незнание устойчивых сочетаний. Для проверки рекомендуется использовать словари управления (например, "Грамматическая сочетаемость слов русского языка") и обращать внимание на падежные требования глаголов.

| Предлог | Ошибочное употребление | Правильный вариант |

|---|---|---|

| согласно | согласно приказа | согласно приказу (дательный падеж) |

| по прибытии | по прибытию | по прибытии (предложный падеж) |

| на основании | на основании документе | на основании документа (родительный падеж) |

Избыточность оборотов: тавтология и плеоназмы

Тавтология представляет собой неоправданное повторение однокоренных слов или близких по смыслу понятий в пределах одной фразы, создающее смысловую избыточность. Это явление возникает при небрежном выборе лексики и ослабляет выразительность высказывания. Например, сочетания типа "масло масляное", "спросить вопрос" или "памятный сувенир" дублируют информацию, так как глагол "спросить" уже подразумевает вопрос, а "сувенир" по определению является памятным предметом.

Плеоназм – это употребление в словосочетании избыточного, логически лишнего слова, значение которого уже содержится в соседнем слове. В отличие от тавтологии, здесь повторяется не корень, а семантика: "старый старец" (старец указывает на возраст), "свободная вакансия" (вакансия означает свободное место), "главная суть" (суть не может быть второстепенной). Такие ошибки часто возникают из-за невнимательности или ложного представления об усилении выразительности.

Различия и последствия

Хотя оба явления относятся к речевой избыточности, их различают по механизму возникновения:

- Тавтология – дублирование корня или формы слова (рисовать рисунок, темная темнота).

- Плеоназм – дублирование лексического значения (подняться вверх, ценные сокровища).

Регулярное использование таких оборотов приводит к:

- Снижению информативности текста

- Нарушению стилистической гармонии

- Потере смысловой точности

| Ошибка | Пример | Правильный вариант |

|---|---|---|

| Тавтология | упасть вниз | упасть |

| Плеоназм | первый дебют | дебют |

Для устранения избыточности необходимо анализировать семантику слов и исключать дублирующие компоненты. Например, заменить "период времени" на "период", "внутренний интерьер" на "интерьер". Сознательный плеоназм допустим лишь как стилистический приём для подчеркивания смысла (целиком и полностью, глядеть видя).

Трансформация оборотов в разговорной речи

В разговорной речи устойчивые обороты подвергаются активному видоизменению под влиянием ситуативного контекста, эмоций говорящего и тенденции к языковой экономии. Усечение компонентов, замена слов, изменение грамматической структуры – всё это позволяет придать высказыванию экспрессию, иронию или просто ускорить коммуникацию. Такие трансформации часто носят спонтанный характер и отражают динамику живого языка.

Ключевым фактором преобразований становится стремление к выразительности: клишированные книжные формулы адаптируются под неформальное общение, приобретая новые оттенки смысла. Например, фразеологизм "бить баклуши" (бездельничать) в устной речи может сократиться до эмоционального "баклуши!", а конструкция "ни свет ни заря" трансформироваться в "ни свету ни зорьки" для усиления разговорного колорита. Эти модификации демонстрируют, как строгие языковые формы "оживают" в повседневном диалоге.

Основные механизмы трансформации

- Усечение: "Ты что, с луны свалился?" → "С луны свалился?"

- Замена лексики: "водой не разольёшь" → "клеем не разлепишь"

- Контаминация: Слияние оборотов ("гонять лодыря" + "валять дурака") → "гонять дурака"

| Исходный оборот | Разговорный вариант | Эффект |

| Спустя рукава | Через рукава | Графическая гипербола |

| Прикусить язык | Прикуси язык! | Императивная агрессия |

Особую роль играет ироническое переосмысление: устойчивые сочетания намеренно искажаются для создания комического эффекта. Фраза "не в своей тарелке" может превратиться в "не в своей кастрюле", а "кот наплакал" – в "хомячок наплакал". Подобные эксперименты подчёркивают игровую природу разговорной речи и её дистанцирование от нормативных шаблонов.

- Сокращение многословных конструкций ("в мгновение ока" → "мгновенно")

- Вставка междометий и частиц ("ну просто хоть святых выноси!")

- Изменение порядка слов ("сломя голову" → "голову сломя")

Важно отметить, что подобные видоизменения редко фиксируются в словарях, но активно функционируют в устном общении, демонстрируя способность языка к спонтанному творчеству. Они служат маркером речевой естественности и часто отражают региональные или социальные особенности коммуникации.

Приемы замены громоздких оборотов в редактировании

Громоздкие синтаксические конструкции затрудняют восприятие текста, создавая избыточные смысловые барьеры. Они часто возникают из-за злоупотребления причастными/деепричастными оборотами, сложноподчиненными предложениями или канцелярскими штампами.

Цель редакторской правки – выявить такие элементы и преобразовать их в лаконичные формулы без потери содержания. Это требует анализа структуры предложения и подбора эквивалентных языковых средств.

Основные методы упрощения

Ключевые стратегии включают:

- Замену отглагольных форм

Дом,построенный в прошлом году→ Дом, который построили в прошлом году - Исключение тавтологии

Период временипродолжительностью в три месяца→ Трехмесячный период - Трансформацию пассивных конструкций

Было принято решение комиссией→ Комиссия приняла решение

Сравнительная эффективность приемов:

| Тип оборота | Пример до правки | Пример после |

|---|---|---|

| Канцеляризмы | в целях повышения уровня | чтобы улучшить |

| Цепь родительных падежей | результаты исследования уровня знаний учащихся | результаты исследования: как ученики усвоили материал |

Дополнительные техники:

- Расщепление сложных предложений на простые

- Использование синонимичных предлогов (насчет → о)

- Замена абстрактных существительных глаголами (провести анализ → проанализировать)

Критерием успешной правки служит сохранение семантической точности при достижении ритмической легкости текста. Особое внимание уделяется контексту: научные работы допускают более сложные конструкции, чем публицистика.

Обороты как средство речевой выразительности

Обороты в русском языке – это устойчивые сочетания слов, выходящие за рамки стандартной грамматической структуры предложения. Они выполняют функцию усиления образности, эмоциональности или стилистической окраски высказывания, позволяя автору передать тонкие смысловые нюансы.

Использование оборотов превращает обычную речь в яркую, запоминающуюся и эстетически значимую. Они выступают мощным инструментом художественной изобразительности, придавая тексту экспрессию, ритмичность и глубину, недостижимые при помощи нейтральных синтаксических конструкций.

Основные функции и виды выразительных оборотов

Ключевая роль оборотов – воздействие на читателя или слушателя через:

- Образность: Создание зримых картин (метафоры, эпитеты – золотые руки, свинцовые тучи).

- Эмоциональность: Передача чувств (восклицания, риторические вопросы – Ужас! Неужели это правда?).

- Интеллектуальное усиление: Подчеркивание логики (инверсия, параллелизм – Шумят деревья, поют птицы, дышит земля).

- Стилистическую окраску: Придание речи торжественности, иронии или разговорности (архаизмы, идиомы – бить баклуши, кануть в Лету).

Распространенные типы выразительных оборотов:

| Тип оборота | Пример | Эффект |

|---|---|---|

| Сравнительные (сравнения) | Белый как снег | Наглядность, уподобление |

| Метафорические | Море пшеницы | Скрытое образное сопоставление |

| Инверсионные | Чуден Днепр при тихой погоде | Ритм, акцент, возвышенность |

| Риторические фигуры (вопросы, обращения) | О времена! О нравы! | Экспрессия, привлечение внимания |

Эффективность применения зависит от уместности контекста и соблюдения меры. Чрезмерное насыщение текста оборотами создает неестественность, тогда как их точное дозирование оживляет повествование, делая его убедительным и эстетически завершенным.

Стилистическая дифференциация оборотов

Принадлежность оборота к тому или иному стилю речи определяет уместность его употребления в конкретной коммуникативной ситуации. Стилистически окрашенные обороты служат мощным инструментом для создания нужного тона, воздействия на адресата и соответствия речевым нормам определенной сферы общения.

Нейтральные обороты составляют основу языка и применимы в любой ситуации, лишены экспрессии или узкоспециального оттенка. Напротив, стилистически маркированные обороты четко указывают на сферу их преимущественного использования, будь то строгий документ, научная дискуссия, публичное выступление или непринужденная беседа.

Основные стилистические пласты оборотов

Можно выделить несколько ключевых групп стилистически дифференцированных оборотов:

- Книжные обороты:

- Научные: таким образом, исходя из вышеизложенного, прийти к выводу, иметь место.

- Официально-деловые: в установленном порядке, надлежащим образом, вступать в силу, нести ответственность.

- Публицистические: по сообщениям информагентств, на сегодняшний день, взять курс на, принять меры.

- Разговорные обороты: ни сном ни духом, бить баклуши, вот так клюква!, сломя голову, хоть глаз выколи. Часто эмоционально окрашены, могут включать просторечные элементы.

- Высокие (торжественные, поэтические) обороты: священный долг, ниспослать благодать, кручиниться, отчий дом.

Использование стилистически неоправданного оборота создает комический эффект или нарушает нормы речи. Например, фразеологизм бить баклуши неуместен в научной статье, а канцелярское надлежащим образом звучит неестественно в бытовом разговоре.

| Стиль речи | Характер оборота | Пример оборота |

|---|---|---|

| Научный | Точный, логичный, терминологичный | Как было установлено экспериментальным путем |

| Официально-деловой | Шаблонный, стандартизированный, неэмоциональный | В соответствии с действующим законодательством |

| Публицистический | Общедоступный, экспрессивный, оценочный | Поставить точку в вопросе |

| Разговорный | Непринужденный, экспрессивный, часто образный | Валять дурака |

Понимание стилистической принадлежности оборота – ключ к грамотной, точной и выразительной речи. Оно позволяет избежать стилистических ошибок и точно выбирать языковые средства, адекватные цели и ситуации общения.

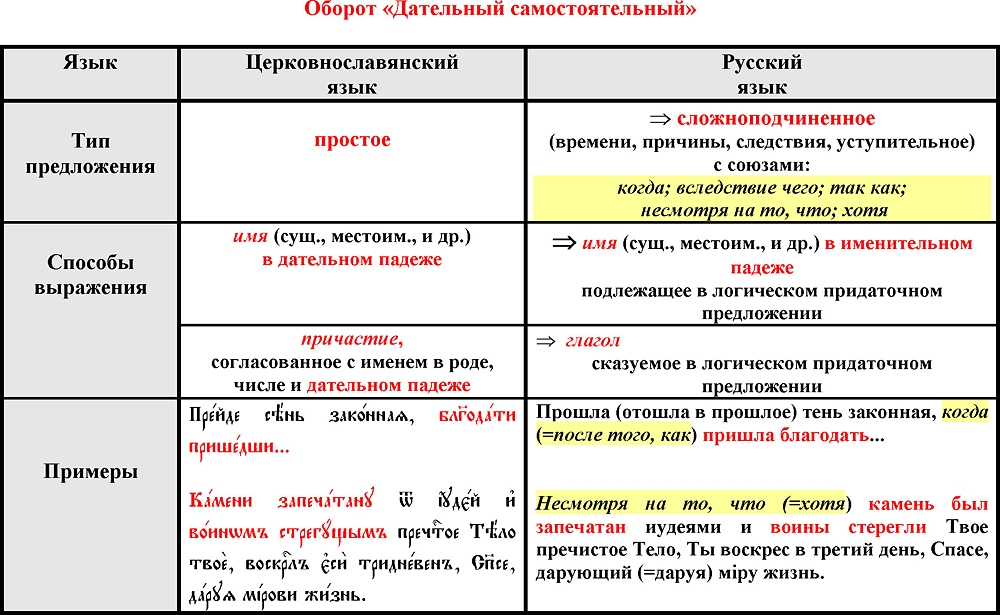

Историческая эволюция книжных оборотов

В древнерусский период книжные обороты формировались под сильным влиянием церковнославянского языка, что обусловило их торжественность, сложные синтаксические конструкции и обилие архаизмов. Тексты религиозного и летописного характера изобиловали устойчивыми формулами, метафорами из Священного Писания и риторическими фигурами, которые служили не только коммуникативным, но и сакральным целям.

Эпоха Петра I принесла радикальные изменения: европеизация языка потребовала новых терминов для науки, техники и государственного управления. Книжная речь обогатилась кальками с немецкого, голландского и французского языков, упростились синтаксические структуры, а в обороты вошли светские понятия. Этот период заложил основы для формирования научного и бюрократического стилей, где точность стала цениться выше поэтичности.

Ключевые этапы трансформации

XIX век – золотой век русской литературы – превратил книжные обороты в инструмент художественной выразительности. Писатели вроде Пушкина, Гоголя и Достоевского виртуозно сочетали церковнославянские корни с живой разговорной речью, создавая гибридные конструкции. Появились психологически насыщенные обороты для описания внутреннего мира, а публицистика обогатилась полемическими формулами.

Советский период:

- Идеологизация: штампы пропаганды ("светлое будущее", "враги народа") проникли во все жанры

- Унификация: языковые нормы жестко регламентировались, искоренялись "буржуазные" обороты

- Технократизация: рост аббревиатур ("колхоз", "НЭП") и канцеляризмов в научно-технических текстах

Современная эпоха характеризуется динамичным упрощением книжных оборотов под влиянием цифровой коммуникации. Интернет-среда порождает гибриды книжной и разговорной речи ("мем", "хайп"), англицизмы активно замещают традиционные конструкции, а в академических текстах нарастает тенденция к клишированным формулировкам. Тем не менее, классические книжные обороты сохраняют роль маркера культурной и стилистической грамотности.

| Период | Доминанта | Пример оборота |

| XVI-XVII вв. | Сакральность | "сего ради", "глаголю ти" |

| XVIII в. | Рационализм | "по регламенту учинить", "персону представлять" |

| XXI в. | Дигитализация | "в контексте тренда", "имплементировать решение" |

Анализ оборотов в лингвистических исследованиях

Лингвистический анализ оборотов фокусируется на выявлении их структурных, семантических и функциональных особенностей в речи. Исследователи классифицируют их по синтаксическим моделям (например, именные, глагольные, адвербиальные обороты) и изучают внутренние связи компонентов. Особое внимание уделяется устойчивости сочетаний слов: анализируется степень их воспроизводимости в языке, вариативность элементов и границы идиоматичности.

Важным аспектом является прагматическая роль оборотов в коммуникации. Учёные исследуют, как выбор конкретного оборота влияет на стилистическую окраску текста, передачу эмоций или оценок, а также на эффективность воздействия на адресата. Корпусные методы позволяют выявлять частотность употребления, контекстные закономерности и эволюцию значений в диахроническом срезе.

Основные направления исследований

- Синтаксическая типология: описание структуры оборотов как единиц, промежуточных между словом и предложением.

- Семантическая деривация: анализ процессов переосмысления значений в устойчивых сочетаниях (метафора, метонимия).

- Функционально-стилистический анализ: изучение роли оборотов в формировании регистров речи (разговорный, научный, публицистический).

| Метод исследования | Объект анализа | Пример задачи |

|---|---|---|

| Контекстный анализ | Окружение оборота в тексте | Выявление семантических и синтаксических ограничений сочетаемости |

| Компонентный анализ | Лексический состав оборота | Определение смысловых долей компонентов и их вклада в общее значение |

| Сопоставительный анализ | Обороты в разных языках/диалектах | Установление межъязыковых соответствий и культурно-специфичных моделей |

Особую сложность представляет разграничение свободных словосочетаний и собственно оборотов с признаками фразеологичности. Критерии включают: непроницаемость структуры (невозможность вставки слов), идиоматичность (невыводимость значения из суммы компонентов) и воспроизводимость (использование как готовой единицы). Прикладное значение таких исследований проявляется в лексикографии (составление словарей фразеологизмов), переводоведении и автоматической обработке текста.

Роль оборотов в создании авторского стиля

Обороты служат мощным инструментом для формирования уникального писательского почерка. Авторы сознательно отбирают устойчивые сочетания, сравнительные конструкции или инверсии, чтобы придать тексту узнаваемую ритмику, эмоциональную окраску или интеллектуальную глубину. Именно через такие структуры проявляется индивидуальная манера повествования – лаконичная или витиеватая, ироничная или патетическая.

Использование специфических оборотов позволяет создавать плотную смысловую ткань, где за сжатой формой скрываются многоплановые подтексты. Например, насыщенность метафорическими оборотами формирует поэтическую образность, а систематическое обращение к книжным или архаичным конструкциям задаёт стилизацию под определённую эпоху или жанр. Это напрямую влияет на восприятие текста как органичного целого с особым "голосом".

Ключевые аспекты влияния на стиль

- Ритм и интонация: Инверсионные обороты ("Белеет парус одинокий") или повторы создают мелодику фразы

- Экспрессивность: Междометные конструкции ("Увы, всё кончено!") усиливают эмоциональный фон

- Атмосфера: Архаизмы ("шедшие путём") или диалектные обороты погружают в исторический/локальный контекст

| Тип оборота | Стилевой эффект | Пример применения |

|---|---|---|

| Сравнительные обороты | Визуализация, образность | "Тишина висела, как тяжёлый занавес" |

| Уступительные обороты | Драматизм, контраст | "Хотя ветер выл, путники шли вперёд" |

| Причастные/деепричастные обороты | Динамика, детализация | "Письмо, написанное ночью, лежало нетронутым" |

Мастерское варьирование оборотов превращает их в стилевые доминанты: лаконичные конструкции у Чехова контрастируют с развёрнутыми периодами Толстого, а игровые инверсии Цветаевой – с рубленой прямотой Маяковского. Это позволяет читателю без указания имени автора опознать руку мастера по характерной синтаксической "орнаментике" текста.

Практика разбора оборотов на уроках русского языка

Разбор оборотов на уроках русского языка проводится систематически для формирования навыков синтаксического анализа. Учащиеся учатся выделять конструкции в тексте, определять их границы и тип, а также устанавливать синтаксические связи с другими компонентами предложения. Практические задания включают письменные упражнения с маркировкой, устное комментирование структуры и преобразование предложений для выявления роли оборота.

Особое внимание уделяется дифференциации схожих конструкций, например, отличиям причастного оборота от деепричастного или сопоставлению сравнительных оборотов с другими видами обстоятельств. Типичные ошибки (нарушение согласования, разрыв оборота, неправильное определение главного слова) разбираются коллективно с приведением корректных вариантов.

Формы практических заданий

- Выделение конструкций: подчеркивание оборотов с обозначением границ в готовых предложениях

- Конструирование: составление предложений по заданной схеме с определённым типом оборота

- Трансформация: замена придаточных предложений синонимичными оборотами и наоборот

- Анализ ошибок: редактирование текстов с намеренно нарушенными правилами обособления

| Тип оборота | Пример для разбора | Ключевой признак |

|---|---|---|

| Причастный | Книга, лежащая на столе, принадлежит учителю. | Определение, согласуется с существительным |

| Деепричастный | Завершив проект, он вздохнул с облегчением. | Обстоятельство, действие добавлено к глаголу |

| Сравнительный | Она пела, как профессиональная певица. | Союзное слово "как", значение уподобления |

Упражнения на конструирование правильных оборотов

Систематическая отработка конструкций развивает интуитивное чувство языка и предотвращает распространённые синтаксические ошибки. Целенаправленные задания учат согласовывать части оборота с главными членами предложения, выбирать верные предлоги и сохранять логические связи.

Ключевые сложности возникают при работе с деепричастными оборотами (нарушение субъекта действия), причастными оборотами (ошибки в согласовании с определяемым словом) и сравнительными оборотами с "как" (некорректная пунктуация). Практические упражнения помогают автоматизировать правила.

Типы тренировочных заданий

- Трансформация конструкций:

Перефразируйте, используя указанный оборот:

Исходное: "Когда он открыл окно, в комнату влетела птица" → Деепричастный оборот: "Открыв окно, он впустил в комнату птицу". - Редактирование ошибок:

Исправьте недочёты:

"Готовя ужин, сковорода упала" → "Готовя ужин, она уронила сковороду". - Конструирование по схеме:

Составьте предложения по модели:

[Существительное] + [причастный оборот] + [сказуемое]:

"Книга, лежащая на столе, принадлежит учителю".

| Ошибочный вариант | Исправленная версия |

|---|---|

| Он вернулся, отдохнув и получив силы. | Он вернулся, отдохнувший и полный сил (причастный оборот). |

| Как опытный врач, его советам доверяли. | Как опытному врачу, ему доверяли (сравнительный оборот). |

Для закрепления эффективны упражнения на сопоставление: соотнесите обороты с их характеристиками. Например, определите тип конструкции в предложении "Лес, покрытый инеем, сверкал" (причастный оборот) или "Она говорила, как настоящий оратор" (сравнительный оборот).

Опасные случаи: обороты с двусмысленностью

Двусмысленные обороты возникают из-за неоднозначной структуры предложения, когда слова можно интерпретировать двумя или более способами. Основными причинами являются: неудачный порядок слов, неясная связь местоимений с существительными, многозначность лексики или пропуск необходимых пояснений. Такие конструкции создают "грамматические ловушки", где смысл зависит от субъективного восприятия слушающего.

Подобные ошибки особенно критичны в юридических документах, инструкциях и публичных заявлениях, так как ведут к серьёзным недоразумениям. Например, в договоре фраза "обязан выплатить штраф клиенту" может означать как выплату клиенту, так и выплату штрафа самим клиентом, что провоцирует конфликты.

Примеры и способы устранения неясности

Распространённые типы двусмысленности с исправлениями:

- Ошибка примыкания:

«Он увидел собаку соседа в ошейнике» (кто в ошейнике?).

Исправлено: «Он увидел в ошейнике собаку соседа». - Неопределённое местоимение:

«Директор сказал бухгалтеру, что он ошибся» (кто ошибся?).

Исправлено: «Директор признал свою ошибку бухгалтеру».

| Двусмысленная фраза | Чистый вариант |

|---|---|

| Прочитал письмо стоя у окна | Прочитал письмо, стоя у окна (запятая уточняет действие) |

| Убийца скрылся на чёрной машине в маске | Убийца в маске скрылся на чёрной машине |

Чтобы избежать проблем, контролируйте порядок слов, заменяйте местоимения существительными, используйте уточняющие знаки препинания и проверяйте контекст. В ответственных текстах применяйте перефразирование: "Штраф выплачивается клиентом" вместо "выплатить штраф клиенту".

Переводческие решения при передаче русских оборотов

Перевод русских оборотов требует глубокого анализа их структуры и семантики, так как дословная передача часто искажает смысл или нарушает нормы целевого языка. Калькирование допустимо лишь при условии сохранения экспрессии и понятности, в противном случае необходимы трансформации. Учёт контекста и коммуникативной цели становится решающим фактором при выборе стратегии.

Идиоматические выражения и фразеологизмы особенно уязвимы при межъязыковом переносе, поскольку их значение не выводится из суммы значений компонентов. Переводчику приходится искать функциональные аналоги или прибегать к описательным приёмам, жертвуя лаконичностью ради точности. Культурно-специфичные обороты требуют дополнительных решений: компенсации, опущения или пояснений.

Ключевые стратегии перевода

- Функциональная замена – подбор идиомы целевого языка с аналогичным значением (например, "бить баклуши" → "twiddle one's thumbs" в английском)

- Описательный перевод – развёрнутая передача смысла при отсутствии эквивалентов ("точить лясы" → "to engage in idle chatter")

- Модуляция – изменение структуры оборота с сохранением смысла ("не по дням, а по часам" → "by leaps and bounds")

- Компенсация – восполнение утраченной экспрессии в другом месте текста

| Русский оборот | Ошибочный буквальный перевод | Корректный вариант |

|---|---|---|

| "Водить за нос" | "To lead by the nose" (допустимо, но редко) | "To pull someone's leg" / "To deceive" |

| "Спустя рукава" | "With sleeves down" | "Slipshod" / "Carelessly" |

Синтаксические конструкции типа инверсий или парцелляции могут намеренно сохраняться для передачи стилистических нюансов, если это соответствует нормам принимающего языка. Особую сложность представляют диалогические формулы вежливости ("будьте добры", "не сочтите за труд"), где буквализм порождает коммуникативные сбои.

- Определить тип оборота (фразеологизм, клише, синтаксическая конструкция)

- Выявить денотативное и коннотативное значения

- Оценить возможность прямого соответствия

- Применить адаптацию с учётом жанра и аудитории

Использование оборотов в публицистических текстах

Публицистика, ориентированная на воздействие и убеждение, активно использует разнообразные обороты для усиления выразительности и точности. Фразеологизмы, устойчивые сочетания и синтаксические конструкции здесь становятся инструментами создания ярких образов, лаконичной передачи сложных идей и эмоционального подключения аудитории. Их уместное включение помогает избежать сухости изложения, оживляет текст и делает авторскую позицию более рельефной.

Обороты в публицистике часто выполняют роль стилистических маркеров, задающих тон высказыванию: ироничный, патетический, аналитический или обличительный. Они позволяют компактно выражать оценки, подчеркивать причинно-следственные связи или акцентировать контрасты, что критически важно для аргументации. Умение автора оперировать ими напрямую влияет на убедительность и запоминаемость материала.

Ключевые функции и примеры оборотов

Основные задачи оборотов в публицистике:

- Экспрессивность: Обороты вроде "играть с огнем", "кануть в Лету" или "взять быка за рога" мгновенно создают эмоциональный отклик.

- Оценочность: Конструкции "так называемый" (ирония), "не что иное, как" (усиление), "мягко говоря" (смягчение/скрытая критика) прямо передают отношение автора.

- Лаконизм: Устойчивые сочетания ("точка зрения", "корень проблемы") экономят слова для описания сложных понятий.

- Ритм и убедительность: Параллельные конструкции, инверсии, повторы ("Не страшно падать, страшно не подняться") усиливают воздействие речи.

Примеры синтаксических конструкций:

| Оборот | Функция | Пример |

| Сравнительные обороты | Упрощение понимания через аналогию | "Бюрократическая машина, как ржавый механизм, тормозит развитие." |

| Вводные конструкции | Передача уверенности/сомнения, источника | "По сути, реформа лишь усугубила кризис." |

| Причастные/деепричастные обороты | Создание детализированной картины | "Политик, потерявший доверие избирателей, пытается реабилитироваться." |

Эффективность оборотов зависит от их точности и уместности в контексте. Злоупотребление штампами ("на данном этапе", "в сложившихся условиях") или неуместная патетика снижают качество текста. Удачно подобранный оборот работает как смысловой и эмоциональный концентратор, превращая абстрактную мысль в яркий, запоминающийся тезис, способный повлиять на мнение читателя.

Автоматическая обработка оборотов в NLP-системах

Обработка оборотов в NLP сталкивается с ключевой проблемой: идентифицировать устойчивые сочетания, чье значение не выводится напрямую из компонентов. Фразеологизмы ("бить баклуши"), идиомы ("довести до белого каления") и синтаксические конструкции ("несмотря на") требуют специальных алгоритмов распознавания из-за их семантической цельности. Традиционные методы, основанные на статистической частотности словосочетаний, часто недостаточны для учета контекстуальных нюансов и вариативности форм.

Современные подходы активно используют нейросетевые архитектуры, такие как BERT или трансформеры, которые анализируют контекст на уровне всего предложения. Эти модели обучаются на больших корпусах текстов, выявляя скрытые связи между словами и присваивая оборотам векторные представления. Для сложных случаев применяют гибридные системы, комбинирующие машинное обучение с лингвистическими правилами и онтологиями, что позволяет точнее интерпретировать переносные значения и структурные особенности.

Ключевые задачи и методы обработки

- Распознавание:

- Статистические метрики (PMI, t-test) для выявления устойчивых сочетаний

- Аннотированные корпуса (RNC, SynTagRus) для обучения классификаторов

- Интерпретация:

- Векторные представления (word2vec, GloVe) для определения семантики

- Контекстно-зависимые эмбеддинги (ELMo, BERT)

- Перевод:

- Специализированные словари фразеологизмов

- Нейронные машинные переводчики с механизмом внимания

| Тип оборота | Пример | Сложность для NLP |

|---|---|---|

| Фразеологизм | "водить за нос" | Недекомпозируемая семантика |

| Идиома | "собаку съел" | Культурная специфичность |

| Предложное управление | "нуждаться в помощи" | Жесткая сочетаемость |

Применение технологий NLP для обработки оборотов критично в машинном переводе (особенно для языков с разной структурой идиом), анализе тональности (где фразеологизмы влияют на эмоциональную окраску) и информационном поиске. Например, поисковые системы используют распознавание оборотов для релевантного подбора документов по запросам вроде "сломя голову" вместо буквального поиска по словам "сломя" и "голову".

Список источников

При подготовке материала об оборотах в русском языке были изучены авторитетные академические издания и справочные работы по лингвистике. Основное внимание уделялось источникам, детально описывающим синтаксические конструкции и их функциональные особенности.

Следующие публикации содержат классификацию оборотов, анализ их роли в предложении и примеры практического использования. Данные работы отражают современные научные подходы к изучению синтаксических явлений.

- Современный русский язык: Учебник под редакцией В. А. Белошапковой (разделы о синтаксических конструкциях)

- Русская грамматика в 2-х томах (АН СССР, том 2: Синтаксис)

- Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика (главы об обособленных оборотах)

- Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка (классификация оборотов)

- Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка (анализ синтаксических оборотов)

- Академический Словарь лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой

- Статьи журнала "Русский язык в школе" (методика преподавания оборотов)

- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса (функции оборотов в речи)