Первый гусеничный трактор в мире

Статья обновлена: 14.01.2026

История тяжелой техники отмечена революционным изобретением – гусеничным трактором.

До его появления сельское хозяйство и промышленность сталкивались с проблемой низкой проходимости колесных машин на сложных грунтах.

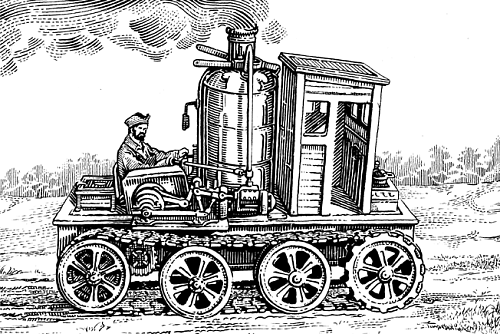

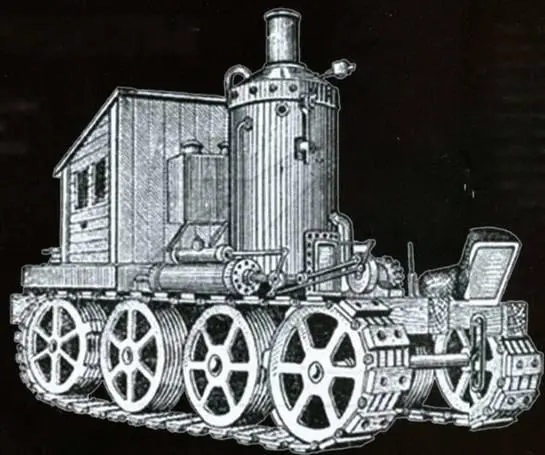

Прорыв совершил русский механик-самоучка Фёдор Абрамович Блинов. В 1888 году он представил миру первый действующий образец.

Его паровая машина на двух гусеничных лентах стала прародителем всей современной гусеничной техники.

1880 год: Приоритет русской инженерной мысли

Фёдор Абрамович Блинов, саратовский механик-самоучка, в 1880 году получил привилегию (патент) № 2245 на «Вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и просёлочным дорогам». Это изобретение стало фундаментом для создания гусеничного движителя, кардинально отличавшегося от колёсных аналогов возможностью преодолевать бездорожье и распределять нагрузку на грунт.

Конструкция Блинова включала две независимые гусеничные ленты, каждая из которых состояла из отдельных звеньев-пластин, соединённых шарнирами и перематываемых ведущими колёсами. Механизм крепился к раме платформы и приводился в действие парой паровых машин – по одной на каждую гусеницу. Такое решение позволяло осуществлять повороты за счёт разницы в скорости вращения лент.

Ключевые особенности изобретения

- Независимый привод гусениц – обеспечивал манёвренность без дополнительных рулевых систем.

- Шарнирное соединение траков – создавало гибкую и прочную «бесконечную рельсовую дорогу».

- Равномерное распределение веса – предотвращало пробуксовку на мягких грунтах.

| Элемент | Принцип работы | Техническое значение |

|---|---|---|

| Гусеничная лента | Перематывание звеньев по замкнутому контуру | Увеличение опорной площади и проходимости |

| Паровые машины (2 шт.) | Автономное управление тягой на каждую гусеницу | Первый прототип бортового поворота |

| Рельсовые траки | Жёсткие металлические сегменты с грунтозацепами | Замена статичных рельсов на мобильное полотно |

Несмотря на успешные испытания вагона в 1881 году, промышленное воплощение проекта столкнулось с отсутствием финансирования. Блинов продолжил разработки и к 1888 году создал полноценный самоходный трактор с гусеничным ходом, который демонстрировал на сельскохозяйственных выставках в Саратове и Нижнем Новгороде. Его машина развивала скорость до 3 вёрст в час (около 3.2 км/ч) и могла буксировать несколько гружёных платформ.

Работа Блинова опередила зарубежные аналоги: американский трактор Холта (основателя Caterpillar) появился лишь в 1904 году и использовал лишь часть принципов русского изобретателя. Приоритет отечественной инженерной мысли подтверждается патентными документами и отчётами Императорского русского технического общества, детально изучавшего образцы в 1889-1896 годах.

Паровой котел как основа силовой установки

Паровой котел являлся сердцем силовой установки первого гусеничного трактора. Его основной функцией было преобразование тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива (чаще всего угля или кокса), в энергию пара высокого давления. Этот пар служил единственной движущей силой для паровой машины трактора.

Конструктивно котел представлял собой сложную систему. Он включал топку для горения топлива, систему жаровых труб или огневой коробки, проходящих через водяной объем, паровой барабан (коллектор) для сбора пара и воды, а также сеть трубопроводов для подачи пара к цилиндрам двигателя и возврата конденсата. Надежность и эффективность котла напрямую определяли работоспособность всего трактора.

Роль пара в приводе

Пар, выработанный котлом, направлялся в цилиндры паровой машины. Расширяясь, пар толкал поршни, преобразуя тепловую энергию в механическую работу. Эта работа через кривошипно-шатунный механизм и систему шестерен передавалась на ведущие колеса или, в случае гусеничного трактора, на гусеничные цепи.

Ключевые компоненты котла и их назначение:

- Топка: Камера сгорания для топлива, оснащенная колосниковой решеткой.

- Жаровые трубы/Огневая коробка: Поверхности нагрева, передающие тепло от продуктов сгорания воде.

- Водяной объем: Пространство, окружающее топку и жаровые трубы, заполненное водой.

- Паровой барабан (коллектор): Верхняя часть котла, где собирается пар, отделяясь от кипящей воды.

- Арматура: Предохранительные клапаны, манометры, водомерные стекла, питательные насосы для обеспечения безопасной и контролируемой работы.

Рабочий цикл силовой установки:

- Сжигание топлива в топке.

- Нагрев воды в котле до кипения и образование насыщенного пара.

- Подача пара под давлением в цилиндры паровой машины.

- Расширение пара и совершение механической работы (движение поршней).

- Выход отработавшего пара в атмосферу или в конденсатор (реже на ранних тракторах).

- Пополнение котла питательной водой для поддержания уровня.

| Характеристика | Паровая установка | Особенности на тракторе |

|---|---|---|

| Источник энергии | Твердое топливо (уголь, кокс) | Требовал частой загрузки и большого запаса топлива |

| Пуск и готовность | Длительный прогрев котла | Значительное время (десятки минут) перед началом движения |

| КПД | Относительно низкий (5-10%) | Высокий расход топлива и воды |

Конструкция гусениц из металлических звеньев

Гусеничная цепь Фёдорова состояла из отдельных стальных звеньев прямоугольной формы, соединённых шарнирно через втулки. Каждое звено имело два выступающих гребня высотой 20-25 мм для улучшения сцепления с грунтом. Ширина звена составляла примерно 300 мм, что обеспечивало низкое удельное давление на поверхность.

Звенья отливались из высокоуглеродистой стали и подвергались термической обработке для повышения износостойкости. Внутренняя поверхность элементов имела гладкую структуру для минимизации трения о катки тележки, а наружная покрывалась рельефным рисунком. Соединение "паз-шип" между звеньями допускало продольный изгиб при сохранении жёсткости поперёк.

Ключевые элементы системы

- Шарнирные пальцы из кованой стали диаметром 30 мм с бронзовыми втулками

- Съёмные уплотнительные кольца для защиты от абразивного износа

- Специальные канавки для самоочистки от грунта

| Параметр | Значение |

| Длина звена | 150 мм |

| Материал | Сталь 0.6% С |

| Количество звеньев | 42 на трактор |

Ведущие звёздочки имели зубья трапециевидного профиля, точно соответствующие шагу цепи. Натяжение регулировалось винтовым механизмом переднего направляющего колеса. Такая конструкция обеспечивала равномерное распределение нагрузки и плавность хода при скорости движения 3-4 км/ч.

Принцип работы двухленточной гусеничной платформы

Двухленточная гусеничная платформа функционирует за счёт синхронного движения двух замкнутых лент, охватывающих ведущие колёса и поддерживающие ролики. Каждая гусеничная лента состоит из стальных звеньев-траков, соединённых шарнирами, что обеспечивает гибкость при огибании колёс. Привод осуществляется через зубчатые венцы ведущих колёс, входящих в зацепление с выступами на внутренней поверхности траков.

Крутящий момент от двигателя через трансмиссию передаётся на ведущие колёса, которые, проворачиваясь, перематывают гусеничные ленты. Траки последовательно укладываются на грунт, создавая непрерывную опорную поверхность. Две параллельные ленты обеспечивают распределение веса машины на большую площадь, что резко снижает удельное давление на грунт и предотвращает проседание.

Ключевые элементы взаимодействия

- Ведущие колёса: зубчатые механизмы, преобразующие вращение в тяговое усилие лент

- Направляющие колёса: регулируют натяжение гусениц спереди

- Опорные катки: поддерживают верхнюю ветвь ленты и задают траекторию движения

- Поддерживающие ролики: фиксируют положение гусениц по бокам

| Преимущество | Технический эффект |

| Распределение нагрузки | Снижение давления до 0.3-0.5 кг/см² против 2-3 кг/см² у колёсных машин |

| Непрерывная опора | Исключение пробуксовки на слабых грунтах за счёт постоянного контакта с поверхностью |

Сцепные свойства усиливаются грунтозацепами на внешней стороне траков, которые врезаются в почву. Поворот достигается дифференцированным управлением: замедление одной гусеницы относительно другой вызывает разворот корпуса в сторону отстающей ленты. Такая конструкция обеспечивает исключительную проходимость на болотистых и рыхлых грунтах, что было революционным для первых тракторов.

"Самоход" Блинова: Расшифровка термина XIX века

Термин "Самоход", использованный Федором Абрамовичем Блиновым для обозначения своего изобретения в конце XIX века (патент 1888 года), несет в себе глубокий смысл, отражающий суть революционной идеи для своего времени. В эпоху, когда подавляющее большинство сельскохозяйственных и транспортных машин приводилось в движение мускульной силой животных или стационарными паровыми двигателями (с передачей усилия через канаты или валы), слово "самоход" звучало почти фантастически.

Буквально термин "самоход" означает "самодвижущийся" или "движущийся самостоятельно". Для Блинова и его современников это было ключевым отличием его машины. "Самоход" Блинова не требовал лошадей или волов для перемещения по полю или дороге. Он обладал собственной силовой установкой – паровым двигателем – и уникальной ходовой частью (бесконечными рельсовыми путями, прототипом гусениц), которая позволяла ему *самостоятельно* передвигаться по различным, в том числе сложным, грунтам.

Смысловая нагрузка термина

Выбор термина "Самоход" подчеркивал несколько фундаментальных аспектов изобретения:

- Автономность: Машина была самодостаточна в плане передвижения. Ей не требовалась внешняя тягловая сила.

- Самопривод: Источник энергии (паровой котел и двигатель) находился непосредственно на самой машине, приводя ее в движение.

- Новизна концепции: Термин четко отделял изобретение Блинова от существовавших тогда стационарных паровых машин, паровозов (двигавшихся только по рельсам) и обычных сельхозорудий. Это был принципиально новый тип транспортного средства.

- Универсальность: "Самоход" подразумевал способность двигаться *сам по себе* в разных условиях, вне зависимости от заранее подготовленных путей, что было недостижимо для паровозов.

Важно понимать контраст с современной терминологией. Сегодня "самоходный" – это обычная характеристика для тракторов, комбайнов, кранов. Однако во времена Блинова это слово было не просто описательным термином, а *именем собственным*, подчеркивавшим уникальное, определяющее свойство машины – ее способность двигаться самостоятельно, что являлось технологическим чудом.

Таким образом, "Самоход" Блинова – это не просто название машины. Это емкое определение, зафиксировавшее в истории техники момент рождения принципиально нового класса машин: самоходных транспортных средств с гусеничным движителем для бездорожья, прямых предшественников современных тракторов, танков и вездеходов. Термин точно отражал суть прорыва: машина, движущаяся *сама*.

| Аспект | Значение в термине "Самоход" (XIX век) | Современное понимание |

|---|---|---|

| Источник движения | Собственный двигатель на борту (революция!) | Обязательный атрибут техники |

| Зависимость от путей | Свобода передвижения вне рельсов | Ожидаемая характеристика вездехода/трактора |

| Уровень новизны | Радикально новый принцип, имя-бренд | Стандартная классификационная характеристика |

Проблемы грунтовых дорог как толчок к созданию

Грунтовые дороги в XIX – начале XX веков превращались в непреодолимое препятствие для колёсной техники. После дождей или в период весенней распутицы они становились вязким болотом, где тяжёлые паровые катки и сельскохозяйственные локомотивы буквально увязали по оси, теряя сцепление и манёвренность.

Особенно остро это проявлялось при освоении целинных земель, перевозке урожая или военных грузов – традиционные колёса лишь усугубляли разрушение дорожного полотна. Необходимость в машине, способной распределять вес на большую площадь и преодолевать грязь, стала критической для развития сельского хозяйства, инфраструктуры и обороны.

Ключевые ограничения колёсного движения

- Низкое удельное давление на грунт: узкие колёса концентрировали массу машины на малой площади, провоцируя проседание.

- Буксование в грязи: гладкие металлические обода не имели достаточного сцепления с размокшей почвой.

- Разрушение дорожного покрытия: тяжёлые агрегаты оставляли глубокие колеи, делая тракт непроходимым после их прохода.

Гусеничный движитель решил эти проблемы за счёт распределения веса по длине ленты и непрерывного сцепления с грунтом. Первые испытания трактора Блинова (1888 г.) и позже Holt (1904 г.) доказали: гусеницы обеспечивают проходимость там, где колёса были бессильны.

Испытания прототипа на волжском берегу в 1888 году

Летом 1888 года Фёдор Блинов представил публике первый действующий образец гусеничного трактора на берегу Волги близ Балаково. Машина передвигалась по сложному рельефу с помощью двух непрерывных гусеничных лент, приводимых в движение паровым двигателем мощностью 12 лошадиных сил.

Испытания подтвердили ключевые преимущества конструкции: трактор уверенно преодолевал рыхлый песок, крутые подъёмы и заболоченные участки, недоступные для обычных колёсных экипажей. Наблюдатели отметили стабильность хода и равномерное распределение веса машины по поверхности, предотвращавшее пробуксовку.

Технические особенности испытаний

- Использованы кованые стальные гусеницы сегментного типа с грунтозацепами

- Скорость движения не превышала 3-4 вёрст в час при нагрузке

- Проверка на крутизну склонов до 20 градусов

- Демонстрация разворота на месте за счёт встречного вращения гусениц

Максимальная скорость первого гусеничного трактора

Двигатель мощностью 20 лошадиных сил обеспечивал движение со скоростью 3,2 км/ч по твёрдому грунту. Такая скорость достигалась за счёт уникальной гусеничной системы, распределявшей вес машины и предотвращавшей увязание в почве.

Конструкторы Фёдора Блинова сознательно ограничили динамические характеристики, сделав акцент на тяговом усилии и проходимости. Для сельскохозяйственных и транспортных задач 1880-х годов этот показатель считался функциональным, хотя вдвое уступал скорости конной повозки.

Особенности скоростного режима

Факторы, влиявшие на скорость:

- Стальные траки без амортизации, создающие вибрацию

- Прямая передача мощности без коробки передач

- Высокое сопротивление гусениц при поворотах

Сравнение с современниками (средние показатели):

| Техника | Скорость |

|---|---|

| Гусеничный трактор Блинова | 3.2 км/ч |

| Паровой автомобиль | 12-15 км/ч |

| Конный плуг | 4-5 км/ч |

При испытаниях на поле максимальная скорость фиксировалась лишь кратковременно - постоянная рабочая скорость не превышала 2,5 км/ч из-за перегрева парового котла.

Система переключения передач ручными рычагами

На первом гусеничном тракторе Фёдора Блинова использовалась механическая система переключения передач с ручным управлением. Основной рычаг КПП располагался в непосредственной близости от водителя и соединялся с коробкой через систему жестких тяг. Для изменения передаточного отношения требовалось физическое усилие оператора, который перемещал рычаг в одно из фиксированных положений, соответствующих конкретной ступени.

Конструкция предусматривала ограниченное количество ступеней – обычно две передние передачи и одна задняя. Переключение выполнялось только после полной остановки трактора из-за отсутствия синхронизаторов. Водитель должен был сначала выжать фрикционное сцепление, затем перевести рычаг в нужную позицию и плавно отпустить сцепление для продолжения движения.

Принцип работы и особенности

Основные компоненты системы включали:

- Железный рычаг управления с деревянной или резиновой накладкой на рукоятке

- Картер коробки передач с прямозубыми шестернями из чугуна

- Скользящие каретки для блокировки шестерен

- Фиксаторные шарики с пружинами, предотвращающие самопроизвольное выключение передачи

| Действие оператора | Результат | Особенности процесса |

|---|---|---|

| Перевод рычага вперед до щелчка | Включение первой передачи | Максимальное тяговое усилие, скорость до 3 км/ч |

| Перевод рычага вправо-вперед | Включение второй передачи | Увеличение скорости до 7 км/ч, снижение тяги |

| Оттягивание рычага на себя | Включение заднего хода | Реверс гусеничного движения |

Эксплуатация требовала значительной физической силы – для переключения необходимо было прикладывать усилие 10-15 кг. Главной проблемой оставалась сложность совмещения оборотов двигателя и трансмиссии, что часто приводило к хрусту шестерен. Регулярная смазка трущихся частей и периодическая регулировка тяг были обязательными процедурами для поддержания работоспособности узла.

Независимое вращение гусениц для маневрирования

Ключевой особенностью конструкции Фёдора Блинова, обеспечивающей трактору маневренность, было раздельное управление движением правой и левой гусеничных цепей. Каждая гусеница приводилась в движение от своей, отдельной паровой машины. Это радикально отличалось от более ранних или простых гусеничных систем, где обе гусеницы приводились от одного двигателя через общий вал.

Такой подход означал, что оператор мог напрямую контролировать скорость и направление вращения каждой гусеницы независимо друг от друга. Для изменения курса машины не требовалось сложных механизмов поворота или дифференциалов, как в колесных машинах. Маневр осуществлялся непосредственно через управление подачей пара к двигателям правого и левого борта.

Реализация и преимущества раздельного привода

Управление трактором Блинова осуществлялось с помощью двух рукояток или рычагов, каждый из которых регулировал работу своей паровой машины:

- Прямолинейное движение: При равной подаче пара на оба двигателя и одинаковом направлении вращения гусениц трактор двигался прямо вперед или назад.

- Поворот в движении: Уменьшение подачи пара на один из двигателей (например, левый) приводило к замедлению соответствующей гусеницы (левой). Трактор начинал плавно поворачивать в сторону замедленной гусеницы (влево).

- Разворот на месте: Наиболее впечатляющим маневром была возможность разворота трактора вокруг своей вертикальной оси. Для этого одна гусеница приводилась во вращение вперед, а другая – назад. Машина буквально вращалась на месте, что было невозможно для колесных тракторов того времени и крайне сложно для гусеничных с единым приводом.

Эта система обеспечивала трактору Блинова исключительную маневренность, особенно на мягких грунтах и в стесненных условиях:

- Минимальный радиус поворота, вплоть до нуля (разворот на месте).

- Плавность изменения траектории без рывков или пробуксовок.

- Упрощение конструкции трансмиссии за счет отсутствия сложного бортового фрикциона или дифференциального механизма поворота.

| Характеристика маневрирования | Система Блинова (Раздельный привод) | Традиционная система (Единый привод) |

|---|---|---|

| Управление поворотом | Непосредственное управление скоростью/направлением каждой гусеницы | Применение бортовых фрикционов, тормозов или сложных дифференциалов |

| Радиус поворота | Теоретически нулевой (разворот на месте) | Ограничен шириной машины и конструкцией механизма поворота |

| Сложность реализации | Относительно проста механически (два независимых контура) | Требует сложных и надежных механизмов отключения/торможения гусениц |

Таким образом, независимое вращение гусениц, реализованное Фёдором Блиновым через раздельные паровые машины, стало фундаментальным принципом управления всеми последующими гусеничными машинами, обеспечив им уникальную проходимость и маневренность.

Кочегар и машинист: Экипаж парового трактора

Экипаж первого гусеничного трактора состоял из двух специалистов: кочегара и машиниста. Кочегар отвечал за поддержание горения в топке, непрерывную подачу топлива и контроль уровня воды в паровом котле. Машинист управлял движением машины, регулировал давление пара и следил за работой гусеничного механизма.

Работа требовала слаженного взаимодействия: кочегар обеспечивал оптимальное парообразование под команды машиниста, который учитывал нагрузку на двигатель при преодолении препятствий. Оба члена экипажа трудились в экстремальных условиях – среди постоянного шума, высоких температур и копоти, требуя физической выносливости и мгновенной реакции на изменения режима работы.

Функциональные обязанности

Кочегар:

- Загрузка топлива (уголь, дрова) и очистка зольника

- Контроль давления пара и уровня воды в котле

- Регулировка тяги с помощью поддувала

Машинист:

- Управление реверсом и скоростью через парораспределитель

- Координация поворотов гусеничных цепей

- Контроль смазки цилиндров и ходовой части

| Фактор | Кочегар | Машинист |

|---|---|---|

| Основной риск | Ожоги, отравление угарным газом | Вибрационная нагрузка, ошибки управления |

| Ключевой инструмент | Кочерга, водомерное стекло | Регулятор пара, рычаг сцепления |

Расход дров и воды как ключевая эксплуатационная проблема

Первый гусеничный трактор с паровым двигателем потреблял колоссальные объемы дров. За час непрерывной работы сжигалось до 100 кг древесины, что требовало постоянного присутствия кочегара и регулярных остановок для заготовки топлива. Недостаток сухих дров немедленно снижал давление пара, делая машину неработоспособной даже на ровной местности.

Расход воды достигал 150-200 литров в час, вынуждая экипаж искать источники пополнения каждые 10-15 км пути. При отсутствии водоемов в зоне досягаемости возникал риск перегрева котла и деформации критических узлов. Летом проблема усугублялась испарением, зимой – обледенением заборных систем и необходимостью подогрева резервных баков.

Операционные ограничения

Эти факторы формировали жесткие требования к логистике:

- Транспортный парк: Для обеспечения одного трактора требовались 2-3 подводы с дровами и цистерна с водой

- Временные потери: До 40% рабочего времени уходило на заготовку ресурсов и чистку топки от золы

- Географические ограничения: Маршруты прокладывались исключительно вдоль рек и лесных массивов

| Ресурс | Расход за смену (8 ч) | Эквивалент для запаса |

|---|---|---|

| Дрова | 800 кг | 4 телеги с горой |

| Вода | 1600 л | 8 бочек по 200 л |

КПД энергоустановки не превышал 5-7%, превращая 90% топлива в бесполезное тепло. Инженеры отмечали парадокс: механизация сельхозработ требовала привлечения большего числа людей для обеспечения ресурсами, чем при использовании конной тяги. Это стало ключевым аргументом для перехода на двигатели внутреннего сгорания в последующих моделях.

Демонстрация на Саратовской выставке 1896 года

Фёдор Блинов представил первый в мире гусеничный трактор на Саратовской сельскохозяйственной выставке в 1896 году. Его изобретение, названное "гусеничный ход", оснащалось паровым двигателем мощностью 20 л.с. и передвигалось на двух замкнутых гусеничных лентах из металлических звеньев. Весила машина 11 тонн и могла буксировать грузы до 40 тонн по бездорожью, демонстрируя принципиально новый способ передвижения техники.

Устройство вызвало огромный интерес посетителей выставки, но не получило государственной поддержки. Члены комиссии сочли трактор "излишне сложным и дорогим", несмотря на успешные испытания по преодолению крутых склонов и вязкого грунта. Блинову выдали похвальный лист, однако финансирования для серийного производства выделено не было.

Ключевые характеристики трактора

- Тип двигателя: паровой котёл с двумя цилиндрами

- Управление: раздельное включение гусениц для поворота

- Скорость движения: 3-4 версты/час (≈3.2-4.3 км/ч)

- Грузоподъёмность: до 2000 пудов (≈32 тонны)

Главным достижением демонстрации стало подтверждение практической работоспособности гусеничного движителя. Блинов доказал, что его конструкция устраняет пробуксовку колёс и распределяет нагрузку на грунт, открыв путь для развития всей гусеничной техники XX века. Несмотря на отсутствие коммерческого успеха, выставка зафиксировала исторический приоритет России в этом изобретении.

Отсутствие патента: Кустарное производство деталей

Фёдор Блинов, создавший первый гусеничный трактор в 1888 году, принципиально отказался от патентования своей конструкции. Это решение предопределило судьбу машины: без юридической защиты технология осталась открытой для копирования, но лишилась коммерческой основы для массового производства. Изобретатель сосредоточился на практической демонстрации возможностей самохода, а не на монетизации разработки.

Все компоненты "гусеничного вагона" Блинова изготавливались кустарно в его собственной мастерской в Балаково. Гусеничные ленты, деревянные платформы, паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил и даже кованые шарниры звеньев создавались вручную или на примитивном оборудовании. Отсутствие стандартизации и точных станков приводило к неизбежным последствиям:

- Низкая надёжность: самодельные детали быстро изнашивались, особенно при нагрузке на грунт.

- Длительная сборка: на создание одного трактора уходило несколько лет из-за ручного труда.

- Невозможность масштабирования: производство ограничивалось единичными экземплярами.

Такое кустарное изготовление контрастировало с индустриальными методами европейских машиностроительных заводов. Без патентной защиты и инвестиций проект остался локальным экспериментом. Современники отмечали, что даже на показательных запусках трактор передвигался крайне медленно – отчасти из-за неидеальной подгонки гусеничных цепей. Несмотря на революционность идеи, отсутствие правовой и технологической базы не позволило России стать родиной серийного гусеничного транспорта.

Яков Мамин: Ученик и продолжатель дела Блинова

Яков Мамин начал свой путь как подмастерье у Фёдора Блинова, работая на его заводе в Балаково. Под руководством изобретателя первого гусеничного трактора Мамин глубоко изучил принципы конструирования сельскохозяйственной техники, механику гусеничного хода и особенности паровых двигателей. Этот опыт заложил фундамент для его собственных инженерных поисков.

После смерти Блинова в 1902 году Мамин основал собственное предприятие, где сосредоточился на устранении ключевого недостатка трактора учителя – громоздкой паровой установки. Он осознавал, что будущее за компактными двигателями внутреннего сгорания, способными повысить мобильность и эффективность сельхозмашин.

Технические достижения Мамина

В 1903 году Мамин создал первый в России бескомпрессорный двигатель высокого сжатия, работавший на тяжёлом топливе. Этот агрегат мощностью 25 л.с., названный им "Русский дизель", стал прорывом. В отличие от зарубежных аналогов, он запускался без предварительного разогрева и отличался простотой эксплуатации.

На базе этого двигателя Мамин разработал серию тракторов:

- "Карлик" (1910) – первый российский дизельный трактор на гусеничном ходу

- "Гном" (1912) – усовершенствованная модель с водяным охлаждением

- "Русский трактор" (1915) – промышленная версия мощностью 45 л.с.

| Модель трактора | Год выпуска | Особенности |

| Карлик | 1910 | Одноцилиндровый двигатель, вес 1.2 тонны |

| Гном | 1912 | Двухцилиндровый двигатель, замкнутая система охлаждения |

Мамин не только механизировал наследие Блинова, но и демократизировал трактор: его машины были проще в управлении и обслуживании, что открывало путь к массовому использованию в сельском хозяйстве. К 1914 году его завод выпускал до 100 тракторов в год.

Сравнение с зарубежными аналогами начала XX века

Русский гусеничный трактор Ф.А. Блинова (1888 г.) принципиально опередил мировые разработки, тогда как первые серийные зарубежные аналоги появились лишь спустя десятилетия. Ключевое отличие заключалось в самой концепции: Блинов реализовал полноценную гусеничную платформу с независимым приводом на каждую ленту через оригинальную трансмиссию, в то время как западные инженеры долго экспериментировали с полугусеничными или колесно-гусеничными гибридами.

Технические решения Блинова оказались фундаментально прогрессивнее американских и британских образцов 1900-1910-х годов. Например, трактор Holt 75 (основа будущего Caterpillar), выпущенный только в 1913 году, изначально имел примитивную систему поворота через частичное торможение гусениц, тогда как у Блинова использовались раздельные паровые машины для независимого управления движением. Кроме того, паровой двигатель русского трактора обеспечивал больший крутящий момент на низких оборотах по сравнению с ранними бензиновыми моторами зарубежных машин.

Ключевые преимущества разработки Блинова

- Ранее воплощение идеи – реализация гусеничного хода за 15 лет до патента Холта (1904 г.) и за 25 лет до серийного производства Holt 75.

- Инновационная трансмиссия – две паровые машины (по 12 л.с. каждая) с раздельным приводом гусениц обеспечивали разворот на месте.

- Высокая проходимость – удельное давление на грунт в 2-3 раза ниже, чем у колесных паровых тягачей того периода.

| Параметр | Трактор Блинова (1888) | Holt 75 (1913) |

|---|---|---|

| Тип привода | Полностью гусеничный | Полугусеничный (до 1915 г.) |

| Двигатель | Паровая машина (2×12 л.с.) | Бензиновый (75 л.с.) |

| Управление поворотом | Раздельный привод гусениц | Тормозные колодки на гусеницах |

| Удельное давление (кг/см²) | ~0.25 | ~0.45 |

Несмотря на использование парового двигателя (объективная технологическая норма эпохи), трактор Блинова демонстрировал превосходство в тяговых характеристиках на вязких грунтах. Его гусеницы с развитыми грунтозацепами обеспечивали надежное сцепление даже на пашне, тогда как американские машины до 1910-х годов часто требовали вспомогательных приспособлений для движения по грязи. Это подтверждается испытаниями прототипов Holt в Калифорнии, где отмечались частые пробуксовки на сырой почве.

Таким образом, русская разработка установила функциональный эталон гусеничной техники, основные принципы которой (независимый привод ветвей гусениц, замкнутая лента с шарнирным соединением, низкое давление на грунт) были массово внедрены за рубежом лишь после Первой мировой войны. Оригинальность решений Блинова подчеркивает факт: когда в 1917 году инженеры компании Hornsby (Великобритания) анализировали трофейные немецкие танки, они обнаружили в их ходовой части концепции, детально описанные еще в русских патентах 1880-х годов.

Роль трактора в развитии сельхозтехники России

Создание первого в мире гусеничного трактора Ф.А. Блиновым в 1888 году заложило принципиально новую основу для механизации сельского хозяйства России. Гусеничный ход обеспечил беспрецедентную проходимость техники на тяжелых почвах и в условиях бездорожья, характерных для обширных российских территорий. Это решило ключевую проблему применения колесных машин в сложных климатических зонах.

Внедрение гусеничных тракторов в начале XX века кардинально изменило структуру сельхозпроизводства. Они стали универсальной энергетической базой для прицепных орудий, заменив лошадиную тягу при выполнении наиболее трудоемких операций: вспашки целины, глубокого боронования, транспортировки грузов. Значительно возросла скорость обработки полей при одновременном снижении физических затрат человека.

Ключевые направления влияния:

- Повышение производительности труда: замена ручного труда машинным при пахоте увеличила выработку в 20-25 раз

- Освоение новых земель: гусеничная тяга позволила вовлечь в оборот малопригодные для конной обработки участки

- Стандартизация агрегатирования: трактор стал базой для создания унифицированных систем навесного оборудования

Развитие отечественного тракторостроения сформировало технологическую независимость страны:

| Период | Событие | Эффект |

| 1920-1930-е | Массовый выпуск СТЗ-1, "Сталинец" | Ликвидация конного парка в колхозах |

| 1940-1950-е | Запуск ДТ-54 | Механизация послевоенного восстановления |

| 1960-1980-е | Производство Т-150, К-700 | Переход на высокоинтенсивное земледелие |

Эволюция тракторной техники спровоцировала цепную модернизацию всего агрокомплекса: от селекции семян, адаптированных к машинной уборке, до создания систем точного земледелия. Российская школа тракторостроения сохраняет мировое лидерство в разработке машин для экстремальных условий, продолжая традиции, начатые изобретением гусеничного движителя.

"Бесконечные рельсы": Альтертатива колесному ходу

Суть революционной концепции Фёдора Блинова заключалась в замене традиционных колёс на движитель совершенно иного типа – "бесконечные рельсы". Это были две замкнутые ленты, огибающие ведущие и направляющие колёса по бокам рамы трактора. Каждая лента состояла из отдельных металлических (или деревянных с металлическими накладками) звеньев-пластин, шарнирно соединённых между собой, формируя гибкую, но прочную опорную поверхность.

Ключевое отличие от колеса было фундаментальным: вместо качения по грунту, гусеница создавала под собой непрерывный, движущийся вместе с машиной временный рельсовый путь. При работе двигателя ведущие колёса, сцепляясь с внутренней поверхностью гусеничной ленты, перематывали её, перекладывая звенья сзади наперёд. Это обеспечивало постоянный контакт с грунтом по всей длине опорной поверхности гусеницы, а не только в точке касания колеса.

Преимущества гусеничного хода перед колесным

Система "бесконечных рельсов" давала трактору Блинова решающие преимущества, особенно критичные для сельского хозяйства и работы на слабых грунтах:

- Значительно меньшее удельное давление на грунт: Вес машины распределялся по всей площади гусениц, а не концентрировался под узкими колесами. Это предотвращало глубокое погружение и буксование даже на влажной пашне, песке или болотистой почве.

- Превосходная проходимость: Возможность преодолевать рыхлый снег, грязь, кочки и канавы, непроходимые для колесных экипажей того времени. Гусеницы "перешагивали" через препятствия.

- Увеличенное тяговое усилие: Большая площадь контакта с грунтом обеспечивала лучшее сцепление, позволяя трактору развивать большую тягу для буксировки тяжелых плугов или прицепов без пробуксовки.

- Повышенная устойчивость: Широкая гусеничная база придавала машине большую поперечную устойчивость на склонах и неровностях.

Сравнение ключевых характеристик ходовых систем:

| Характеристика | Колесный ход | Гусеничный ход ("Бесконечные рельсы") |

| Удельное давление на грунт | Высокое | Низкое |

| Проходимость на слабых грунтах | Очень низкая | Высокая |

| Сцепление с грунтом | Ограниченное | Высокое |

| Тяговое усилие | Ограниченное (риск буксования) | Высокое |

| Устойчивость на склонах | Средняя/Низкая | Высокая |

Залог будущего

Изобретение Фёдора Блинова доказало жизнеспособность и превосходство гусеничного движителя в условиях бездорожья и тяжелых грунтов. Принцип "бесконечных рельсов" стал основой для развития всего мирового гусеничного транспорта – от тракторов и комбайнов до танков и вездеходов, кардинально изменив возможности наземной техники.

Передача крутящего момента на ведущие барабаны

Крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания первоначально передавался на вертикально расположенный промежуточный вал через коническую зубчатую передачу. Это изменение направления вращения было необходимым конструктивным решением для компактного размещения силовой установки относительно гусеничного движителя.

С вертикального промежуточного вала вращение передавалось на два горизонтальных трансмиссионных вала, расположенных по бокам рамы трактора. Передача осуществлялась с помощью цепных передач (или, возможно, шевронных шестерен в более поздних или усовершенствованных версиях), обеспечивая синхронное вращение левого и правого приводных валов.

Привод гусеничных лент

На концах каждого горизонтального трансмиссионного вала были жестко закреплены ведущие барабаны. Именно эти барабаны входили в зацепление с выступами или звеньями деревянных гусеничных лент, характерных для конструкции Федорова.

Принцип работы был следующим:

- Вращение ведущих барабанов передавалось непосредственно на гусеничные ленты.

- Гусеничная лента, охватывая барабан и опорные катки (или тележки), перематывалась по замкнутому контуру.

- Зацеп ленты за грунт создавал тяговое усилие, продвигающее трактор вперед.

Ключевые особенности привода:

- Простота и надежность: Конструкция использовала минимальное количество передаточных элементов (коническая пара, цепные/зубчатые передачи, барабаны).

- Прямой привод: Каждая гусеница приводилась в движение своим независимым валом и барабаном.

- Поворот: Изменение направления движения (поворот) достигалось дифференцированием скоростей вращения левого и правого ведущих барабанов. Это могло осуществляться через:

- Фрикционные муфты сцепления, позволяющие частично или полностью отключать крутящий момент на одну из гусениц.

- Тормозные механизмы для замедления одной гусеницы относительно другой.

Несмотря на относительную простоту и использование доступных на тот момент материалов (включая деревянные гусеницы), система передачи крутящего момента на ведущие барабаны трактора Федорова заложила фундаментальный принцип привода гусеничных машин, доказав свою эффективность на практике и став прообразом для всех последующих разработок.

Ограниченная грузоподъемность первой модели

Гусеничный трактор Блинова 1888 года, несмотря на революционную конструкцию, демонстрировал крайне скромные показатели по транспортировке тяжестей. Его силовая установка – два паровых двигателя мощностью всего 12 лошадиных сил каждый – не могла обеспечить достаточное тяговое усилие для перемещения значительных грузов. Это ограничение становилось критическим при попытках использовать машину в реальных сельскохозяйственных или промышленных условиях, где требовалась перевозка многотонных платформ или орудий.

Конструктивные особенности усугубляли проблему: массивная гусеничная платформа из дуба и металла сама по себе обладала значительным весом, сокращая полезную нагрузку. Ключевые технические параметры выглядели следующим образом:

| Максимальная грузоподъемность | ~ 2 тонны |

| Собственный вес трактора | ~ 12 тонн |

| Эффективная тяга на грунте | Не более 1.5 тс |

Факторы, ограничивающие грузоподъемность:

- Низкий КПД трансмиссии из-за трения в деревянных гусеничных звеньях

- Отсутствие системы сцепления, затруднявшее трогание с грузом

- Примитивная система распределения нагрузки на раму

Эти недостатки предопределили узкую сферу применения прототипа – демонстрационные испытания без практической эксплуатации под значительной нагрузкой. Последующие модификации потребовали кардинального пересмотра силовой схемы и материалов ходовой части.

Трудности серийного производства в царской России

Основной преградой являлась слабость промышленной базы: отсутствовали специализированные заводы, способные обеспечить массовый выпуск сложных узлов, таких как гусеничные цепи, двигатели внутреннего сгорания и коробки передач. Металлургия не поставляла достаточного количества качественной стали нужных марок, а станки импортного производства были редки и дороги, что делало изготовление деталей трудоёмким и дорогостоящим процессом. Неразвитость транспортной инфраструктуры усугубляла проблему логистики комплектующих и готовых машин.

Государство не видело стратегической ценности в механизации сельского хозяйства, отказывая в существенных субсидиях, заказах и протекционистских мерах. Финансирование разработок и производственных мощностей ложилось на плечи энтузиастов-изобретателей или мелких частных мастерских, не обладавших необходимым капиталом. Одновременно с этим отсутствовала система подготовки инженеров и рабочих высокой квалификации, способных проектировать и собирать сложную технику, а низкая покупательная способность крестьянства сводила потенциальный спрос к минимуму.

Ключевые факторы, препятствовавшие запуску в серию

- Технологическая отсталость: Зависимость от импорта критических компонентов (подшипники, точные механизмы) и нехватка собственных мощностей для их изготовления.

- Финансовые ограничения: Высокая себестоимость единицы продукции из-за ручного труда и малых партий делала тракторы экономически невыгодными для большинства хозяйств.

- Рыночные условия: Избыток дешёвой рабочей силы в деревне и консерватизм аграрного сектора не создавали массового спроса на дорогостоящую технику.

Военное применение гусеничного движителя в проектах

Идея использования гусеничного движителя для военных нужд возникла практически одновременно с его изобретением. Инженеры быстро осознали потенциал гусениц для преодоления сложного рельефа местности, особенно на полях сражений, где колесная техника застревала в грязи и воронках. Первые проекты военных машин на гусеничном ходу появились в начале XX века, еще до массового внедрения тракторов в сельское хозяйство.

Основным стимулом для разработок стала необходимость решения проблемы низкой проходимости артиллерийских тягачей и транспорта. Гусеницы позволяли распределять вес машины на большую площадь, обеспечивая минимальное давление на грунт. Это открывало возможности для создания бронированных боевых единиц, способных двигаться по бездорожью и пересеченной местности под огнем противника.

Ключевые направления разработок

Ранние военные проекты концентрировались на нескольких задачах:

- Тягачи для тяжелой артиллерии – транспортировка гаубиц и мортир через разрушенные дороги.

- Бронированные машины – создание подвижных огневых точек, защищенных от пуль и осколков.

- Преодоление траншей – проектирование техники с высокой проходимостью для прорыва оборонительных линий.

| Проект | Страна | Год | Особенности |

| "Вездеход" Пороховщикова | Россия | 1915 | Одногусеничная схема с алюминиевой броней |

| Holt Gas-Electric | США | 1917 | Гибридный двигатель, прототип танка |

| "Little Willie" | Великобритания | 1915 | Первый полноценный танковый прототип |

Эксперименты с компоновкой привели к формированию классической танковой схемы: гусеничные ленты по бортам корпуса с ведущим колесом спереди или сзади. Решающую роль сыграли испытания в условиях, максимально приближенных к боевым – на полигонах с имитацией окопов, колючей проволоки и заболоченных участков.

Технические ограничения ранних моделей включали:

- Низкую скорость (4-6 км/ч)

- Частый сход гусениц при маневрировании

- Перегрев двигателей в закрытом бронекорпусе

Несмотря на недостатки, гусеничный движитель кардинально изменил тактику ведения войны, дав начало новому роду войск. К 1916 году первые серийные танки Mark I вступили в бой на Сомме, подтвердив стратегическое значение изобретения.

Модернизация тракторов учениками Блинова в 1900-х годах

Ученики Фёдора Блинова, включая Якова Мамина, продолжили развитие его идей после смерти изобретателя в 1902 году. Они сосредоточились на замене парового двигателя более компактным и мощным ДВС, работавшим на сырой нефти. Это требовало кардинальной переработки трансмиссии и ходовой части для сохранения надёжности гусеничной платформы.

Мамин в 1903 году создал первый российский трактор с двигателем внутреннего сгорания, а к 1910-му разработал гусеничную модификацию. Ученики усовершенствовали систему сцепления гусениц с грунтом, увеличив ширину траков и добавили амортизирующие элементы в подвеску. Конструкция обрела замкнутый металлический контур вместо первоначальных деревянных сегментов.

Технические достижения

- Внедрение 4-тактного двигателя мощностью 25–45 л.с. с системой жидкостного охлаждения

- Разработка бортовых фрикционов для плавного поворота гусеничных тележек

- Применение съёмных грунтозацепов для работы на разных типах почв

- Создание прототипов с прицепными сельхозорудиями (плуги, сеялки)

К 1914 году модернизированные тракторы успешно проходили испытания в Саратовской губернии. Мамин организовал мелкосерийное производство на заводе в Балакове, где выпустил 14 экземпляров модели "Русский трактор". Эти машины демонстрировали вдвое большую производительность при вспашке целинных земель по сравнению с конными упряжками.

Оригинальные чертежи: Сохранность и доступность

Оригинальные чертежи первого гусеничного трактора Фёдора Блинова (1879 г.) не сохранились в полном объёме. Основные причины утраты – отсутствие системного подхода к сохранению технической документации в Российской империи XIX века, неоднократные переезды изобретателя, а также разрушения в период Гражданской войны. До наших дней дошли лишь фрагментарные эскизы и описания, зафиксированные в патентных заявках и современниках.

Реконструированные чертежи, основанные на сохранившихся свидетельствах, сегодня доступны в специализированных архивах и музеях. Ключевые материалы сосредоточены в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и Музея истории трактора в Чебоксарах. Цифровые копии некоторых документов опубликованы на портале "История российской инженерной мысли".

Каналы доступа к документации

Исследователи могут ознакомиться с материалами через:

- Физическое посещение архивов по предварительному запросу

- Оцифрованные каталоги федеральных технических библиотек

- Специализированные выставки в политехнических музеях

| Тип документа | Местонахождение | Статус доступа |

|---|---|---|

| Патентная заявка 1878 г. | ЦГИА СПб, фонд 23 | Ограниченный (по запросу) |

| Реконструкции чертежей (1950-е) | Музей истории трактора, Чебоксары | Свободный |

| Записки Совета торговли и мануфактур | РГИА, фонд 40 | Оцифрован частично |

Реконструкция трактора в музеях техники

Музеи техники предпринимают масштабные усилия по реконструкции первого гусеничного трактора Фёдора Блинова, используя архивные чертежи, фотографии и описания. Этот процесс требует кропотливой работы реставраторов, инженеров и историков для точного воспроизведения утраченных узлов: парового двигателя, гусеничных лент из дубовых сегментов и кованой рамы. Часто привлекаются волонтёры для восстановления утраченных технологий XIX века, таких как ручная клёпка металла.

Основной сложностью остаётся воссоздание оригинальной системы управления из двух паровых машин – по одной на каждую гусеницу. Музеи Санкт-Петербурга, Волгограда и Саратова демонстрируют действующие макеты в масштабе 1:1, где подвижные элементы приводятся в движение электромоторами, скрытыми внутри конструкции. Такие экспонаты позволяют посетителям наблюдать принцип независимого вращения гусениц, запатентованный Блиновым в 1879 году.

Ключевые этапы реконструкции

- Дендрохронологический анализ древесины для аутентичной замены разрушенных элементов гусениц

- Лазерное сканирование сохранившихся фрагментов рамы в музее Балаково

- Восстановление ковки по технологиям позапрошлого века в сотрудничестве с кузнецами-реконструкторами

| Музей | Особенность экспоната | Год завершения |

|---|---|---|

| Музей истории трактора (Чебоксары) | Полноразмерная ходовая модель с имитацией парового двигателя | 2010 |

| Волгоградский музей техники | Оригинальный котел из собрания Царицынского завода | 2005 |

Особое внимание уделяется исторической достоверности: при реконструкции используют только материалы, доступные в 1880-х годах – клёпаную сталь, чугун и дуб. Натурные испытания подтверждают, что восстановленные трактора развивают заявленную Блиновым скорость – до 3 вёрст в час. Эти проекты служат наглядной иллюстрацией гениальности русского изобретателя, опередившего мировое машиностроение на два десятилетия.

Принцип распределения веса на опорную поверхность

Ключевое отличие гусеничного трактора от колесного заключается в равномерном распределении массы машины по всей площади контакта с грунтом. Гусеничная лента создает сплошную опорную платформу, многократно увеличивая площадь соприкосновения с поверхностью по сравнению с точечной нагрузкой колес.

Благодаря гибкой конструкции гусениц, давление на почву снижается пропорционально увеличению опорного контура. Вес агрегата перераспределяется через систему катков и натяжных роликов на каждое звено гусеничной цепи, исключая локальные перегрузки грунта и предотвращая пробуксовку.

Преимущества распределения веса

- Уменьшение удельного давления: до 0.3-0.8 кг/см² против 2-4 кг/см² у колесных моделей

- Повышение проходимости: движение по болотистым, рыхлым и снежным поверхностям без проседания

- Снижение деформации почвы при сельхозработах

| Тип трактора | Площадь контакта | Удельное давление |

|---|---|---|

| Колесный | 0.8-1.2 м² | 1.8-3.5 кг/см² |

| Гусеничный | 3.5-6.0 м² | 0.4-0.9 кг/см² |

Преодоление бездорожья как основное назначение

Гусеничный движитель радикально решал проблему сцепления с грунтом, распределяя вес машины на большую площадь. Это предотвращало глубокую пробуксовку и увязание в грязи, снегу или болотистой местности, где колесные экипажи становились беспомощны.

Конструкция Фёдора Блинова (1888 г.) использовала две пары гусеничных лент, приводимых в движение отдельными паровыми машинами. Такая схема обеспечивала исключительную проходимость за счет уменьшения удельного давления на почву и сохранения тяги даже на полностью размокшем или рыхлом грунте.

Ключевые преимущества гусеницы для бездорожья

- Снижение давления на грунт: В 3-5 раз меньше, чем у колесных аналогов, благодаря опоре на всю длину ленты.

- Непрерывность тяги: Постоянный контакт множества звеньев с землёй исключал потерю усилия при преодолении неровностей.

- Самоочищение траков: Звенья гусеницы сбрасывали налипшую грязь при перекатывании через ведущие колеса.

| Параметр | Колесный трактор | Гусеничный трактор |

|---|---|---|

| Удельное давление (кг/см²) | 2.0-3.0 | 0.3-0.7 |

| Проходимость на слабом грунте | Критически низкая | Высокая |

Изначальное применение таких машин подтвердило их назначение: транспортировка грузов по бездорожью Урала и Сибири, освоение заболоченных территорий и работа на вязких почвах в сельском хозяйстве. Гусеница превратила непроходимые пространства в преодолимые.

Отсутствие коммерческого успеха при жизни изобретателя

Несмотря на функциональность конструкции, трактор Блинова не вышел за рамки экспериментальных образцов. Изобретатель так и не смог наладить серийное производство или найти покупателей для своего детища. Машина демонстрировалась на сельскохозяйственных выставках в Саратове и Нижнем Новгороде, но не вызвала коммерческого интереса у промышленников или землевладельцев.

Основные преграды заключались в технологических и экономических реалиях Российской империи конца XIX века. Паровой двигатель делал трактор чрезвычайно тяжелым (около 12 тонн) и маломощным, а стоимость производства многократно превышала цену традиционных гужевых упряжек. Отсутствие государственной поддержки и инвестиций окончательно похоронило шансы на внедрение разработки.

Ключевые причины провала

- Энергетическая неэффективность – паровой котёл требовал частых остановок для закладки топлива и пополнения воды, снижая производительность.

- Финансовые ограничения – Блинов финансировал разработку лично, не имея ресурсов для маркетинга или оптимизации конструкции.

- Консерватизм аграрного сектора – помещики считали механизацию экономически нецелесообразной при дешёвой крестьянской рабочей силе.

- Техническое несовершенство – гусеницы из дерева быстро изнашивались, а металлические аналоги были недоступны из-за дороговизны.

Наследие Блинова в танкостроении XX века

Гусеничный движитель, запатентованный Фёдором Блиновым в 1879 году для сельскохозяйственного трактора, стал фундаментальным прорывом для военной техники. Его изобретение решило ключевую проблему мобильности тяжелых машин на бездорожье, предоставив танкам возможность преодолевать траншеи, воронки и болотистую местность.

Принцип распределения веса машины на увеличенную площадь гусениц резко снижал удельное давление на грунт, что было критически важно для проходимости. Эта технология легла в основу всех танков Первой мировой войны – от британского Mark I до французского Renault FT, обеспечив тактическое преимущество на поле боя.

Ключевые аспекты влияния

- Конструктивная преемственность: Ходовая часть танков 1916-1940 гг. напрямую развивала идеи Блинова: шарнирные гусеничные цепи, ведущие колеса и система натяжения.

- Эволюция проходимости: На базе блиновской концепции создавались специализированные гусеницы для снега (советские Т-34 с широкими лентами) и песков (американские M4 Sherman).

- Скоростные модификации: Разработка обрезиненных гусениц и торсионной подвески в 1930-х (немецкие Pz.III) увеличила скорость танков до 40 км/ч, сохранив базовый принцип.

| Параметр | Трактор Блинова (1888) | Танк Mark I (1916) | Танк Т-34 (1940) |

|---|---|---|---|

| Удельное давление на грунт | 0,45 кг/см² | 1,2 кг/см² | 0,62 кг/см² |

| Ширина гусеницы | 50 см | 52 см | 55 см |

| Преодолеваемый ров | 80 см | 3,5 м | 3,4 м |

К 1945 году 97% мирового танкового парка использовали модификации гусеничного движителя Блинова. Его наследие прослеживается даже в современных танках, где композитные гусеницы с асфальтоходными подушками сохраняют базовую кинематическую схему XIX века.

Первый в мире гусеничный трактор: Точное место создания

Именно в селе Балаково Саратовской губернии талантливый русский самоучка-изобретатель Фёдор Абрамович Блинов в 1888 году воплотил в жизнь свою революционную идею.

Здесь, в своей мастерской, он завершил постройку и провел испытания первого в мире действующего образца транспортного средства на гусеничном ходу – парового самохода, ставшего прямым предшественником гусеничного трактора.

Ключевые аспекты создания в Балаково

Работая в Балаково, Блинов решил главную проблему движения тяжелых машин по мягким грунтам. Вместо привычных колес он применил оригинальную конструкцию:

- Две бесконечные гусеничные ленты: Каждая лента состояла из отдельных деревянных пластин (траков), шарнирно соединенных между собой и охватывающих ведущие и направляющие колеса.

- Независимый привод на каждую гусеницу: Это позволяло осуществлять поворот машины за счет разной скорости вращения гусениц или их движения в противоположных направлениях – принцип, ставший основным для всех последующих гусеничных машин.

- Паровой двигатель: В качестве силовой установки использовался компактный паровой котел и двухцилиндровая паровая машина мощностью около 12 л.с., установленные на раме между гусеницами.

Несмотря на успешные испытания и явное преимущество гусеничного хода на бездорожье и пашне, изобретение Блинова, созданное в Балаково, не получило должной поддержки от официальных властей и промышленников России того времени.

| Аспект | Характеристика |

|---|---|

| Год создания | 1888 |

| Изобретатель | Фёдор Абрамович Блинов |

| Тип двигателя | Паровой (ок. 12 л.с.) |

| Ходовая часть | Две независимые гусеницы с деревянными траками |

| Ключевое новшество | Механизм поворота за счет разницы в скорости гусениц |

| Скорость | Около 3 км/ч |

Гусеничный трактор vs паровоз: Сравнение технологий

Гусеничный трактор Фёдора Блинова (1888 г.) использовал принцип непрерывной опоры на грунт за счёт двух замкнутых гусеничных лент. Это обеспечивало распределение веса на большую площадь, резко снижая удельное давление на почву. Паровоз же опирался на жёсткие металлические колёса с малой площадью контакта, что требовало специального пути (рельсов) для предотвращения просадки.

Силовая установка трактора Блинова состояла из двух паровых машин по 12 л.с., каждая из которых приводила в движение отдельную гусеницу через червячную передачу. Паровозы конца XIX века оснащались более мощными котлами (до 1000 л.с. и выше), но их энергия расходовалась на преодоление трения скольжения колёс по рельсам, тогда как трактор преобразовывал мощность в тяговое усилие через сцепление грунтозацепов с землёй.

Ключевые различия

- Проходимость: Трактор перемещался по бездорожью, пашне и болотам. Паровоз функционировал исключительно на рельсовых путях.

- Манёвренность: Раздельный привод гусениц позволял трактору разворачиваться на месте. Паровоз требовал разворотных кругов или треугольников для смены направления.

- Эффективность: КПД гусеничной системы на мягких грунтах достигал 80%, тогда как паровозы теряли до 25% мощности на буксование при старте.

| Критерий | Гусеничный трактор | Паровоз |

|---|---|---|

| Удельное давление | 0,3-0,5 кг/см² | 8-12 кг/см² |

| Макс. скорость | 3-5 км/ч | 60-120 км/ч |

| Тяговое усилие | Высокое при низких скоростях | Ограничено сцеплением колёс с рельсом |

Применение паровоза оставалось узкоспециализированным – массовые перевозки по стальным магистралям. Тракторная гусеница открыла эпоху мобильной техники для сельского хозяйства, строительства и военной логистики, где требовалось движение вне инфраструктурных ограничений.

Список источников

При подготовке материалов о создании первого гусеничного трактора использовались исторические документы, технические архивы и исследования развития сельскохозяйственной техники. Основное внимание уделено патентным свидетельствам и работам изобретателей конца XIX – начала XX веков.

Ключевые источники включают биографические данные конструкторов, описания экспериментальных моделей тракторов и анализ их влияния на последующие разработки. Особое значение имеют первоисточники, подтверждающие приоритет изобретений.

Основные материалы

- Патент США № 351749 Ф. Батра (1888 г.) – описание гусеничного движителя

- Монография "История тракторостроения в России" (под ред. И.В. Гесcена, 1952 г.)

- Архивные материалы Русского технического общества (фонд 124, опись 3)

- Статья "Первенец русского тракторостроения" в журнале "Техника молодежи" (№5, 1937 г.)

- Технический отчет Балаковского завода об испытаниях трактора Ф. Блинова (1896 г.)

- Диссертация "Эволюция гусеничных механизмов" А.П. Соколова (МГТУ, 2004 г.)

- Каталог Музея истории трактора (Чебоксары, 2019 г.) – раздел "Пионеры отрасли"