Сажевые фильтры - функции, конструкция и принцип работы

Статья обновлена: 14.01.2026

Современные экологические стандарты требуют эффективного снижения вредных выбросов автомобилей.

Одним из ключевых компонентов для борьбы с загрязнением окружающей среды стал сажевый фильтр.

Это устройство является обязательным элементом выхлопной системы дизельных двигателей, отвечая за улавливание опасных твердых частиц.

Понимание его функций, конструкции и работы критически важно для владельцев и специалистов.

Экологические требования, обусловившие применение сажевых фильтров

Основным драйвером внедрения сажевых фильтров стало ужесточение международных экологических норм, регламентирующих предельно допустимую массу твердых частиц (ТЧ) в выхлопных газах дизельных двигателей. Эти микроскопические частицы сажи (PM – Particulate Matter), особенно фракции PM2.5 и меньше, признаны ВОЗ канцерогенными и способными вызывать тяжелые респираторные, сердечно-сосудистые заболевания.

Европейские стандарты серии "Евро", начиная с Евро-3 (2000 г.), поэтапно снижали лимиты по выбросам ТЧ и оксидов азота (NOx). Ключевым рубежом стал стандарт Евро-5 (2009 г. для легковых авто), сокративший допустимую массу сажи в выхлопе в 5 раз по сравнению с Евро-4 и введший ограничение по количеству частиц (PN – Particle Number). Евро-6 (2014 г.) ужесточил нормы еще на 50-80%.

Ключевые аспекты экологических требований:

- Фокус на частицах PM и PN: Стандарты установили жесткие лимиты как по общей массе выбрасываемой сажи (в мг/км), так и по количеству ультрадисперсных частиц (в шт/км), наиболее опасных для здоровья.

- Глобализация норм: Аналогичные стандарты (Tier в США, China 6, Bharat Stage в Индии) сделали применение DPF практически обязательным для производителей дизельных автомобилей во всем мире.

- Диагностика и надежность: Требования OBD (бортовая диагностика) обязывают системы контролировать эффективность фильтра в реальном времени и сигнализировать о неисправностях.

| Стандарт | Год ввода (легковые авто) | ПДК по массе ТЧ (мг/км) | ПДК по количеству частиц PN (1/км) |

|---|---|---|---|

| Евро-4 | 2005 | 25 | Не нормировалось |

| Евро-5 | 2009 | 5 | 6.0×1011 |

| Евро-6 | 2014 | 4.5 | 6.0×1011 |

Без сажевого фильтра современный дизельный двигатель физически неспособен достичь требуемых нормами показателей по выбросам твердых частиц. DPF стал технологически необходимым элементом для соответствия законодательству и минимизации экологического ущерба.

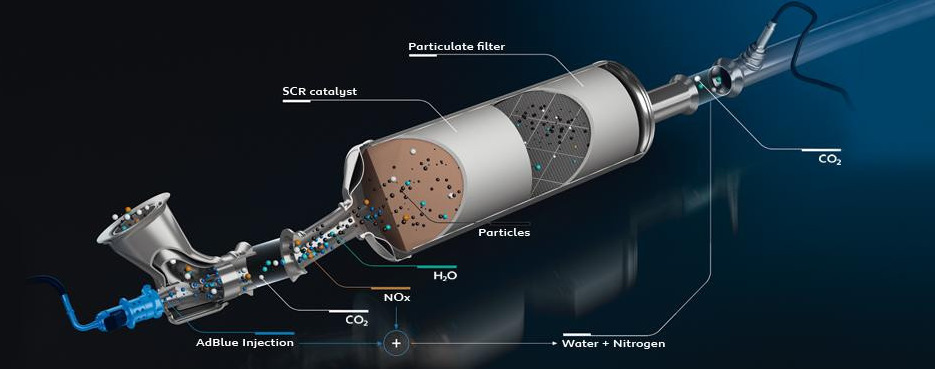

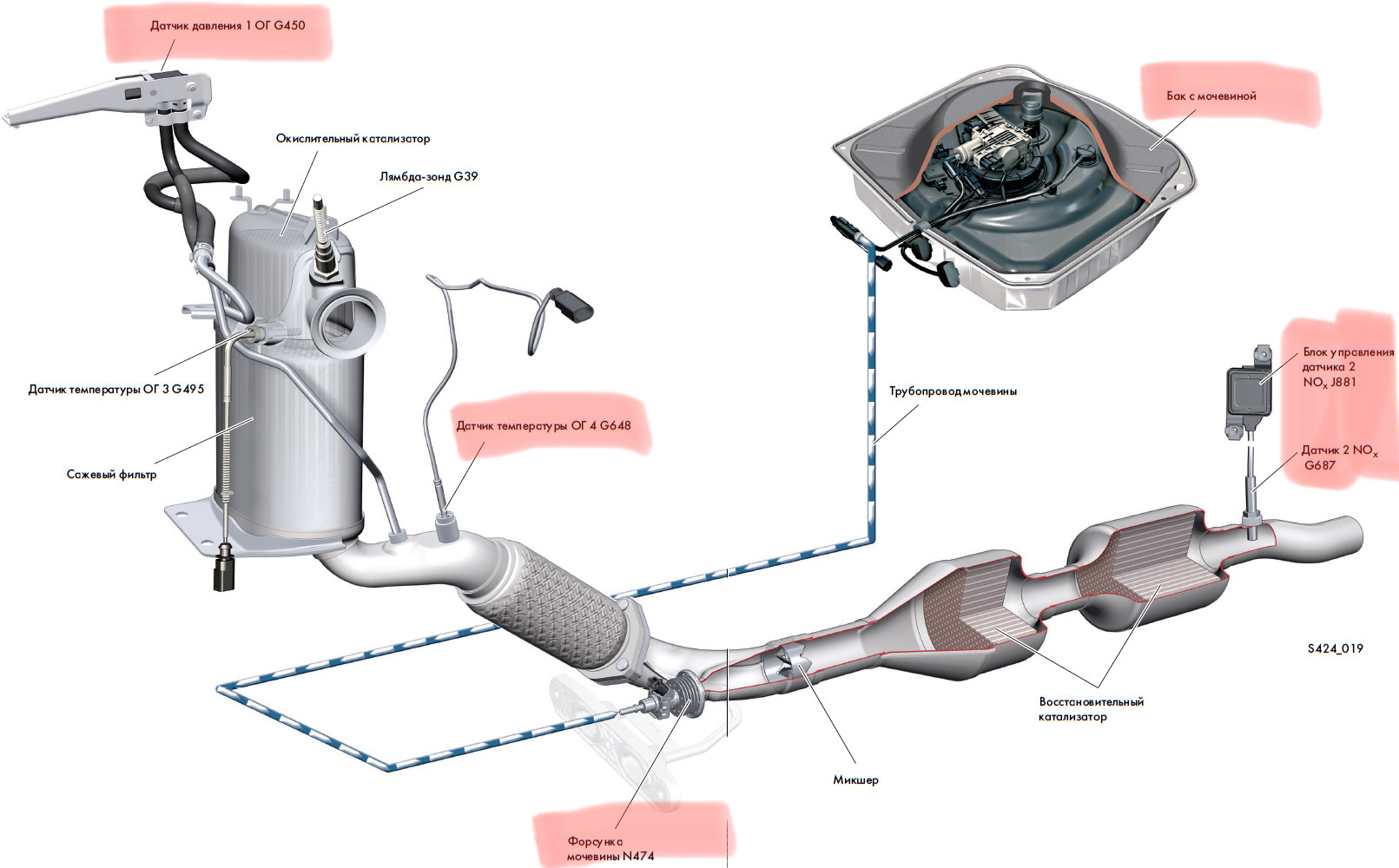

Место установки сажевого фильтра в выхлопной системе

Сажевый фильтр монтируется непосредственно в тракте выпускной системы дизельного автомобиля между двигателем и глушителем. Его точное позиционирование варьируется в зависимости от конструктивных особенностей модели, но всегда ориентировано на эффективную фильтрацию и терморегуляцию.

Наиболее распространенным местом установки является участок после каталитического нейтрализатора оксидов азота (SCR-катализатора) и перед глушителем. Такое расположение обеспечивает оптимальный температурный диапазон (250-500°C), критически важный для процессов пассивной регенерации и минимизации теплопотерь.

Типовые схемы размещения

В современных автомобилях применяются две основные конфигурации:

- Комбинированный блок (катализатор окисления + DPF): Устанавливается сразу после выпускного коллектора для использования максимальной температуры газов. Корпус объединяет катализатор (DOC) и сажевый фильтр в едином модуле.

- Изолированный DPF: Размещается под днищем автомобиля после SCR-катализатора. Требует дополнительных датчиков температуры и давления для контроля заполнения и управления активной регенерацией.

| Тип установки | Преимущества | Ограничения |

|---|---|---|

| Комбинированный блок | Высокая эффективность пассивной регенерации, компактность | Сложность замены компонентов по отдельности |

| Изолированный DPF | Упрощенный доступ для обслуживания, совместимость с разными системами SCR | Необходимость частой активной регенерации, уязвимость к механическим повреждениям |

Ключевые факторы выбора места установки включают требования к температурному режиму, габаритные ограничения подкапотного пространства, компоновку компонентов системы очистки отработавших газов и необходимость интеграции с системами рециркуляции EGR.

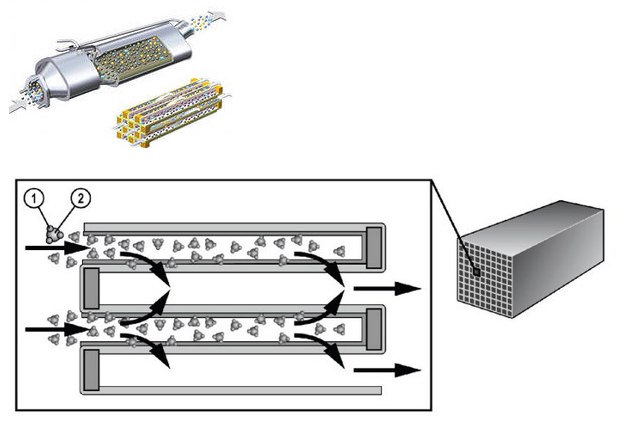

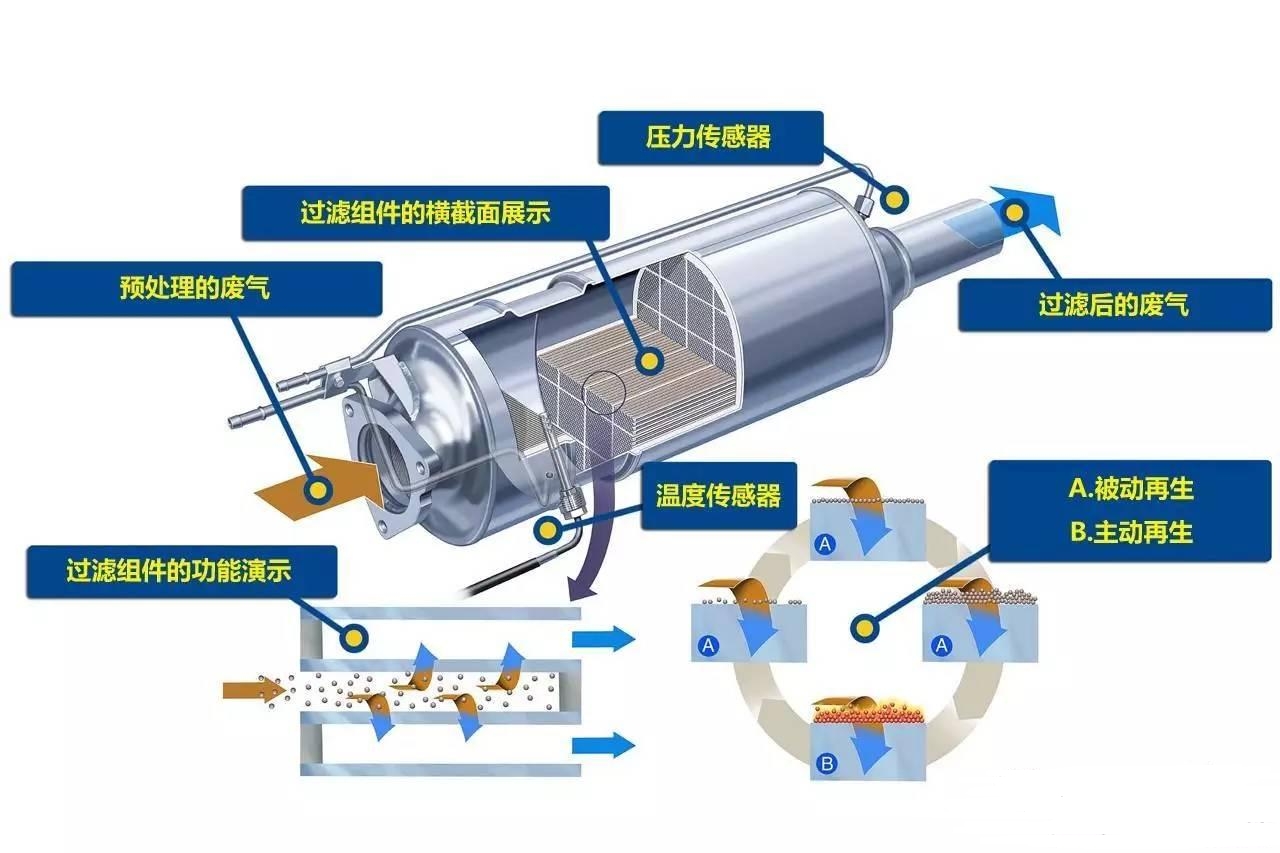

Ключевые конструктивные элементы DPF/GPF-фильтра

Конструкция сажевого фильтра базируется на прочном металлическом корпусе, интегрированном в выхлопную систему. Внутри корпуса размещается керамическая матрица – основной фильтрующий элемент, окруженная термостойкой изоляцией для минимизации теплопотерь. Система дополняется входными/выходными патрубками и фланцами крепления.

Матрица выполнена в виде монолитного блока с плотной сотовой структурой. Каналы матрицы попеременно заглушены с противоположных сторон, формируя систему входных и выходных ячеек. Стенки каналов имеют контролируемую пористость для фильтрации. Датчики давления и температуры вмонтированы до и после фильтра для контроля состояния.

Основные компоненты и их функции

| Элемент | Материал/Характеристики | Назначение |

|---|---|---|

| Корпус | Жаростойкая нержавеющая сталь | Герметичное размещение компонентов, монтаж в систему выпуска |

| Керамическая матрица | Карбид кремния (SiC) или кордиерит | Задержка сажевых частиц при прохождении газов через стенки каналов |

| Сотовая структура | Квадратные/шестигранные каналы (40-100 ячеек/кв.дюйм) | Создание фильтрующей поверхности, направление потока газов |

| Термоизоляция | Базальтовое волокно или керамическая вата | Теплоизоляция корпуса, поддержание температуры регенерации |

| Датчик дифференциального давления | Пьезорезистивный элемент | Контроль перепада давления для оценки степени заполнения сажей |

| Термопары | Хромель-алюмель | Мониторинг температуры газов для управления регенерацией |

Стенки каналов покрываются каталитическим слоем (в каталитически активных фильтрах), содержащим драгоценные металлы. Это позволяет снизить температуру сгорания сажи в процессе регенерации. Толщина стенок и размер ячеек определяют эффективность фильтрации и противодавление.

Конструкция предусматривает термическое расширение компонентов: между матрицей и корпусом устанавливаются компенсационные прокладки. Герметичность соединений обеспечивается фланцами с термостойкими уплотнениями, устойчивыми к вибрациям и температурным перепадам до 1000°C.

Материалы керамических матриц в современных фильтрах

Основным материалом для изготовления пористых керамических матриц сажевых фильтров (DPF/FAP) выступает карбид кремния (SiC). Этот материал выбран благодаря исключительному сочетанию критически важных свойств: высокой термостойкости (выдерживает температуры до 2500°C), превосходной термостойкости, выдающейся механической прочности и химической инертности в условиях выхлопных газов. Структура матрицы представляет собой сотовую конструкцию из множества параллельных каналов малого сечения, попеременно закрытых со стороны входа и выхода.

Каналы фильтра имеют пористые стенки, изготовленные методом экструзии и последующего спекания порошка карбида кремния. Размер пор тщательно контролируется в диапазоне от 10 до 20 микрометров – этого достаточно, чтобы задерживать твердые частицы сажи (размером 10 нм – 1 мкм), но пропускать газообразные компоненты выхлопа. Для повышения прочности и термостойкости крупногабаритные фильтры часто собирают из отдельных сегментов SiC, соединенных специальным клеящим составом.

Альтернативные материалы и особенности

В качестве альтернативы SiC иногда применяют:

- Кордиерит (2MgO·2Al2O3·5SiO2): Дешевле карбида кремния, обладает низким коэффициентом теплового расширения, что снижает риск растрескивания при тепловых ударах. Однако имеет более низкий температурный предел (около 1200°C) и меньшую прочность по сравнению с SiC.

- Титанат алюминия (Al2TiO5): Объединяет хорошую термостойкость с очень низким коэффициентом теплового расширения. Недостатки – высокая стоимость и сложность обработки.

| Материал | Макс. рабочая t° | Ключевое преимущество | Основной недостаток |

|---|---|---|---|

| Карбид кремния (SiC) | ~2500°C | Высочайшая прочность и термостойкость | Высокая стоимость, высокий коэффициент теплового расширения |

| Кордиерит | ~1200°C | Низкая стоимость, низкое тепловое расширение | Ограниченная термостойкость и прочность |

| Титанат алюминия | ~1800°C | Очень низкое тепловое расширение | Высокая стоимость, хрупкость |

Поверхность пор матрицы всегда покрывается каталитическим слоем на основе благородных металлов (чаще платина, палладий). Этот слой выполняет двойную функцию: снижает температуру сгорания накопленной сажи во время регенерации и способствует доокислению вредных газов (CO, CH). Для улучшения адгезии катализатора к керамике наносится промежуточный слой из оксидов (например, гамма-оксид алюминия - γ-Al2O3), увеличивающий площадь активной поверхности.

Роль каталитического покрытия в работе фильтра

Каталитическое покрытие наносится на стенки керамических ячеек сажевого фильтра и выполняет ключевую функцию преобразования накопленных частиц сажи в безвредные газы. Оно состоит из драгоценных металлов (платины, палладия, родия) или оксидов переходных металлов (церия, железа), активирующихся при высоких температурах выхлопных газов.

Это покрытие обеспечивает непрерывное окисление сажи без дополнительных топливных добавок за счет каталитической реакции. Оно также ускоряет дожигание углеводородов и угарного газа, дополняя функции основного катализатора в выпускной системе.

Механизмы работы каталитического слоя

- Окисление сажи: Катализатор снижает температуру сгорания сажи с 600°C до 350-450°C, делая возможным регулярную регенерацию в штатных режимах работы двигателя.

- Преобразование NO2: Оксиды азота (NOx) преобразуются в диоксид азота (NO2), который выступает сильным окислителем для частиц сажи: C + 2NO2 → CO2 + 2NO

- Пассивная регенерация: Постоянное окисление сажи происходит при обычной эксплуатации автомобиля без вмешательства системы управления двигателем.

| Компонент покрытия | Функция | Эффект |

|---|---|---|

| Платина (Pt) | Катализирует окисление CO и HC | Снижение выбросов |

| Церий (Ce) | Аккумулирует кислород | Стабилизация окислительных реакций |

При активной регенерации катализатор многократно усиливает эффективность принудительного дожигания сажи. Система управления двигателем повышает температуру выхлопа до 600°C, где покрытие обеспечивает почти мгновенное окисление частиц: C + O2 → CO2. Без каталитического слоя этот процесс потребовал бы температур свыше 650°C, опасных для материала фильтра.

Физический процесс улавливания сажевых частиц

Фильтрация сажевых частиц происходит преимущественно за счёт механического удержания при прохождении газов через пористую структуру фильтрующего элемента. Частицы сажи, размер которых варьируется от 10 нм до 1 мкм, сталкиваются с внутренними стенками ячеек керамического монолита и оседают на них.

Ключевую роль играют два физических механизма: диффузионное осаждение (для наночастиц менее 300 нм) и инерционное осаждение (для частиц свыше 300 нм). В первом случае мелкие частицы хаотично движутся из-за броуновского движения и прилипают к поверхности. Во втором – более крупные частицы не успевают следовать за изгибами газового потока и по инерции врезаются в стенки каналов.

Факторы, влияющие на эффективность улавливания

- Структура фильтра: Глубокие поры с высокой удельной поверхностью обеспечивают многоступенчатое осаждение.

- Размер частиц: Наиболее сложно улавливаются частицы 200-500 нм (диапазон наихудшей проникающей способности).

- Скорость потока: Снижение скорости улучшает эффективность диффузионного осаждения.

| Механизм осаждения | Диаметр частиц | Физический принцип |

|---|---|---|

| Диффузионный | < 300 нм | Броуновское движение → контакт с поверхностью |

| Инерционный | > 300 нм | Инерция частиц → столкновение со стенками |

| Эффект сита | > 1 мкм | Механическое задерживание в порах |

Со временем накопленная сажа формирует фильтрующий слой на поверхности ячеек, который дополнительно повышает эффективность за счёт глубинной фильтрации. Однако этот слой увеличивает сопротивление потоку газов, что требует периодической регенерации.

Принцип пассивной регенерации при обычной эксплуатации

Пассивная регенерация сажевого фильтра происходит автоматически в процессе нормальной работы двигателя без активации специальных режимов. Она возможна при достижении выхлопными газами температуры 350-500°C, что характерно для движения с постоянной высокой нагрузкой (например, по трассе). В таких условиях сажевые частицы окисляются диоксидом азота (NO₂), присутствующим в выхлопе дизельных двигателей.

Химическая реакция окисления сажи описывается формулой: C + 2NO₂ → CO₂ + 2NO. Этот процесс происходит постоянно, но медленно, поскольку требует одновременного выполнения двух условий: достаточной температуры и высокой концентрации NO₂. Эффективность напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля – при городской езде с частыми остановками температура выхлопа часто недостаточна для запуска реакции.

Ключевые факторы процесса

- Температура выхлопных газов: Должна устойчиво превышать 350°C. Достигается при нагрузках свыше 70% от максимальной мощности.

- Концентрация NO₂: Формируется в катализаторе окисления, установленном перед сажевым фильтром, при окислении монооксида азота (NO) кислородом.

- Скорость газового потока: Равномерное распределение газов по фильтрующему элементу обеспечивает полное окисление сажи.

| Параметр | Оптимальное значение | Последствия отклонения |

| Температура выхлопа | 400-500°C | Ниже 350°C: реакция прекращается Выше 600°C: риск повреждения фильтра |

| Длительность цикла | 15-30 минут | Короткие циклы: неполное окисление Прерывание: накопление сажи |

Система управления двигателем непрерывно отслеживает состояние фильтра через дифференциальные датчики давления. При невозможности пассивной регенерации (например, при низкотемпературных режимах) активируется принудительная активная регенерация путем впрыска дополнительного топлива на такте выпуска для повышения температуры выхлопа до 600-650°C.

Необходимость активной регенерации: условия запуска

Пассивной регенерации недостаточно для полного сжигания сажи из-за низких температур выхлопных газов в городском цикле эксплуатации. Накопление несгоревших частиц приводит к постепенному засорению фильтра, повышению противодавления в выпускной системе и ухудшению рабочих характеристик двигателя.

При достижении критического уровня заполнения (обычно 40-50% от объема фильтра) система управления двигателем инициирует активную регенерацию. Этот процесс принудительно повышает температуру в фильтре до 550-650°C, необходимых для окисления сажи.

Ключевые условия запуска активной регенерации

Электронный блок управления (ЭБУ) активирует процесс при одновременном выполнении следующих параметров:

- Превышение порога сажевой нагрузки (рассчитывается по данным дифференциального датчика давления)

- Движение со скоростью >40 км/ч в течение минимум 10-15 минут

- Прогрев двигателя до рабочей температуры (охлаждающая жидкость >70°C)

- Отсутствие резких изменений нагрузки (стабильные обороты)

- Достаточный уровень топлива в баке (обычно >20%)

При невыполнении условий система повторяет попытку через заданные интервалы. Если регенерация многократно прерывается, загорается аварийная лампа, требующая принудительного обслуживания.

Последовательность впрыска топлива для активной регенерации

Активная регенерация требует повышения температуры в сажевом фильтре до 500-650°C для окисления сажи. Достигается это дополнительным впрыском топлива, которое дожигается в выпускной системе. Процесс строго контролируется электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя по заданным алгоритмам.

Система использует два типа впрыска: пост-впрыск в цилиндры и впрыск перед катализатором. Топливо подается в выпускной тракт, где окисляется в каталитическом нейтрализаторе, выделяя тепло. Последовательность активации регенерации включает несколько обязательных этапов.

Этапы активации дополнительного впрыска

- Определение необходимости регенерации

ЭБУ анализирует данные датчиков:- Перепад давления до/после сажевого фильтра

- Температура выхлопных газов

- Пробег после последней регенерации

При достижении порога заполнения сажей (обычно 45-50%) система инициирует процесс.

- Проверка условий запуска

ЭБУ верифицирует параметры:- Скорость движения > 50 км/ч

- Температура охлаждающей жидкости >70°C

- Уровень топлива в баке >25%

- Отсутствие ошибок в системе управления

- Активация пост-впрыска

Топливо впрыскивается в цилиндры после основного цикла сгорания на такте выпуска. Несгоревшее топливо поступает в выпускной коллектор. - Дожигание в катализаторе

Пары топлива окисляются в каталитическом нейтрализаторе. Экзотермическая реакция повышает температуру газов до 600-700°C перед входом в сажевый фильтр. - Регулирование процесса

ЭБУ динамически корректирует:- Объем дополнительного впрыска

- Частоту впрысков

- Продолжительность цикла

на основе показаний датчиков температуры до и после фильтра.

- Завершение цикла

При снижении перепада давления на фильтре до нормы (10-15% заполнения) ЭБУ прекращает пост-впрыск. Двигатель возвращается в штатный режим работы.

| Параметр | Штатный режим | Режим регенерации |

|---|---|---|

| Температура перед DPF | 200-400°C | 550-650°C |

| Количество впрысков | 1-2 за цикл | 3-5 за цикл |

| Длительность цикла | - | 10-20 минут |

Воздействие высоких температур на выгорание сажи

Для эффективного удаления сажи из фильтра необходимы температуры 550–650°C. При таких условиях частицы сажи окисляются до безвредного углекислого газа (CO₂). Процесс требует точного контроля: недостаточный нагрев оставляет сажу, а превышение порога в 700°C повреждает керамическую матрицу фильтра из-за спекания компонентов.

В дизельных двигателях достижение требуемого температурного режима обеспечивается активной регенерацией: система впрыскивает дизельное топливо в выхлопной тракт на такте выпуска. Топливо воспламеняется в каталитическом нейтрализаторе (расположенном перед сажевым фильтром), создавая поток раскалённых газов (до 700°C), который инициирует сгорание сажевого слоя.

Ключевые факторы температурного воздействия

- Равномерность прогрева: Локальные "горячие точки" ведут к растрескиванию керамики.

- Скорость нагрева: Резкий температурный скачок провоцирует тепловой удар.

- Содержание кислорода: Недостаток O₂ в выхлопных газах замедляет реакцию окисления сажи.

| Температурный диапазон | Процесс | Последствия |

| 550–650°C | Оптимальное выгорание сажи | Полное окисление частиц без повреждений |

| 700–1000°C | Перегрев керамики | Плавление или растрескивание матрицы фильтра |

Функции датчика дифференциального давления

Датчик дифференциального давления непрерывно измеряет разницу давлений выхлопных газов до и после сажевого фильтра (DPF). Этот перепад напрямую зависит от степени засорения фильтра сажевыми частицами: чем выше накопление сажи, тем больше сопротивление потоку газов и, соответственно, выше разница давлений.

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя использует данные с датчика для оценки состояния фильтра в реальном времени. Полученные значения сопоставляются с эталонными параметрами, запрограммированными для конкретной модели двигателя и режимов его работы.

Ключевые функции

- Мониторинг засорения: Определение уровня накопления сажи в фильтре по величине перепада давления.

- Инициация регенерации: Активация режима принудительной регенерации при достижении критического перепада, сигнализирующего о необходимости выжига сажи.

- Контроль эффективности регенерации: Оценка снижения перепада давления после цикла очистки для подтверждения успешности процесса.

- Диагностика неисправностей: Выявление аномалий (например, механических повреждений DPF, закупорки) по несоответствию показаний ожидаемым значениям.

- Защита компонентов: Предотвращение критического повышения противодавления в выпускной системе, способного повредить двигатель.

Роль температурных датчиков в процессе регенерации

Температурные датчики являются критически важными компонентами системы управления сажевым фильтром (DPF). Они непрерывно отслеживают температурные параметры в ключевых точках выхлопной системы, обеспечивая точную информацию для электронного блока управления (ЭБУ) двигателя. Без корректных данных от этих датчиков процесс регенерации не может быть инициирован или безопасно завершён.

Основная функция датчиков заключается в контроле двух температурных зон: до сажевого фильтра (на входе) и после него (на выходе). Разница этих показателей позволяет ЭБУ определить степень загрузки фильтра сажей и рассчитать необходимую энергию для её сжигания. Превышение допустимого порога температур сигнализирует о риске повреждения керамического блока фильтра или других элементов системы.

Принципы работы и задачи датчиков

В процессе активной регенерации датчики решают три ключевые задачи:

- Инициация фазы сжигания: Активация впрыска топлива в цилиндры на такте выпуска или непосредственного впрыска в выхлопную систему при достижении пороговой температуры ~250°C.

- Стабилизация температурного режима: Поддержание диапазона 550-650°C в DPF для эффективного окисления сажи без риска расплава керамики (выше 1200°C).

- Прерывание цикла при аномалиях: Немедленное прекращение регенерации при обнаружении:

- Резкого скачка температуры на выходе фильтра

- Недостаточного прогрева из-за низкой нагрузки двигателя

- Разницы показаний датчиков более чем на 100-150°C

| Тип датчика | Расположение | Контролируемый параметр |

|---|---|---|

| Датчик №1 (перед DPF) | После турбины / катализатора окисления | Температура газов на входе в фильтр |

| Датчик №2 (после DPF) | На выходе из сажевого фильтра | Температура отработавших газов после очистки |

Косвенный мониторинг осуществляется через датчики температуры охлаждающей жидкости и расходомер воздуха, так как отвод тепла через систему охлаждения или избыток кислорода влияют на процесс горения. Отказ любого датчика приводит к блокировке регенерации и аварийному режиму работы двигателя с ограничением мощности.

Алгоритмы управления регенерацией в блоке управления двигателем

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя непрерывно анализирует параметры для определения необходимости регенерации сажевого фильтра (DPF). Ключевыми входными сигналами являются перепад давления до и после фильтра (рассчитывает уровень заполнения сажей), температура отработавших газов (Tвых), расход воздуха, скорость автомобиля и пробег с последней регенерации. На основе этих данных ЭБУ вычисляет степень засорения фильтра и активирует регенерацию при достижении пороговых значений, обычно в диапазоне 40-50% от максимальной ёмкости.

Для запуска активной регенерации ЭБУ создаёт условия повышения температуры Tвых до 550-650°C. Это достигается через комплекс управляющих воздействий: коррекция угла впрыска топлива (дополнительные поздние пост-впрыски), временное обогащение топливо-воздушной смеси, регулирование клапана EGR (закрытие для повышения температуры) и управление дроссельной заслонкой. Параллельно ЭБУ контролирует соблюдение условий безопасности: скорость авто > 40 км/ч, уровень топлива > 20%, отсутствие неисправностей системы.

Типы регенерации и управляющие стратегии

- Пассивная регенерация: Автоматически происходит при длительных поездках (Tвых > 350°C). ЭБУ оптимизирует работу двигателя для поддержания температуры без дополнительных вмешательств.

- Активная регенерация:

- Инициация: При критическом заполнении сажей ЭБУ включает предупреждающий индикатор.

- Нагрев: Активирует поздние пост-впрыски и регулирует дроссель для роста Tвых.

- Контроль: Корректирует длительность впрыска по данным датчиков температуры/давления.

- Завершение: После снижения ΔP до нормы (∼10-15 hPa) восстанавливает штатные настройки.

- Принудительная регенерация: Запускается диагностическим оборудованием при невозможности автоматического выполнения (например, при коротких поездках).

| Параметр | Целевое значение | Метод регулирования ЭБУ |

|---|---|---|

| ΔP на DPF | 5-15 hPa (после очистки) | Остановка регенерации при достижении |

| Tвых | 550-650°C | Поздний пост-впрыск, обогащение смеси |

| Скорость авто | > 40 км/ч | Блокировка запуска при низкой скорости |

При сбоях (недостижение температуры, превышение лимита попыток) ЭБУ регистрирует ошибку, включает аварийную лампу и ограничивает мощность. Алгоритмы предусматривают адаптацию к износу: с ростом пробега увеличивается частота регенераций и длительность пост-впрыска для компенсации снижения каталитической активности фильтра.

Визуальные симптомы забитого сажевого фильтра

Чрезмерное выделение дыма из выхлопной трубы – особенно заметный признак. Выхлоп приобретает густой черный или сизый оттенок даже при обычных режимах работы двигателя, что указывает на нарушение фильтрации сажевых частиц.

Появление маслянистых подтёков вокруг соединений выхлопной системы. Засор провоцирует рост противодавления, из-за чего сажа смешивается с конденсатом и просачивается через уплотнения, оставляя характерные темные пятна на патрубках или фланцах.

- Видимые отложения сажи на конусе выхлопной трубы – образуется плотный черный налет, который сложно удалить обычной ветошью.

- Активное срабатывание системы принудительной регенерации – сопровождается кратковременным повышением оборотов холостого хода и устойчивым горячим потоком выхлопных газов даже на стоянке.

- Посторонние частицы в выхлопе – при резком нажатии на педаль газа из трубы могут вылетать хлопья серой или черной сажи.

Типичные коды ошибок, связанные с неисправностью фильтра

Диагностика сажевого фильтра (DPF) часто выявляет специфичные коды ошибок через систему OBD-II. Эти коды указывают на отклонения в работе фильтра или сопутствующих систем. Активация индикатора Check Engine сигнализирует о необходимости считывания кодов сканером для точного определения неисправности.

Распространённые ошибки связаны с засорением фильтра, сбоями регенерации, некорректными показаниями датчиков или повреждением компонентов. Интерпретация кодов требует учёта специфики производителя и модели, так как некоторые ошибки могут быть уникальными для определённых марок автомобилей.

Распространённые коды ошибок DPF

| Код ошибки | Описание | Основные причины |

|---|---|---|

| P2002 | Низкая эффективность сажевого фильтра (банк 1) | Чрезмерное засорение, механические повреждения фильтра |

| P242F | Засорение сажевого фильтра | Неудачные регенерации, низкая температура выхлопа |

| P2453 | Ошибка регенерации DPF | Сбои подачи топлива, неисправность датчиков температуры, короткие поездки |

| P2454 | Неисправность датчика дифференциального давления DPF | Обрыв проводки, засорение трубок, выход датчика из строя |

| P2463 | Высокий уровень сажи в фильтре | Прерванная регенерация, неисправность системы впрыска |

| P1400 (для VAG) | Рециркуляция выхлопных газов – отклонение потока | Засорение клапана EGR, влияющее на работу DPF |

Рекомендуемые скоростные режимы для самоочистки

Для запуска пассивной регенерации сажевого фильтра требуется достижение температуры выхлопных газов 450-600°C, что возможно только при длительном движении с высокой скоростью. В городском цикле с частыми остановками этот температурный режим не поддерживается, что приводит к накоплению сажи.

Производители рекомендуют выполнять следующие условия для самоочистки:

- Поддерживать скорость 80-120 км/ч в течение не менее 20-30 минут

- Двигаться на пониженной передаче (4-5 для МКПП) для поддержания оборотов двигателя 2500-3500 об/мин

- Повторять цикл каждые 500-800 км пробега при преимущественно городской эксплуатации

| Условие | Рекомендуемое значение | Минимальный порог |

|---|---|---|

| Скорость | 100 км/ч | 80 км/ч |

| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 2500 об/мин |

| Продолжительность | 30 минут | 15 минут |

При невозможности соблюдения режимов (например, в плотном потоке) требуется принудительная регенерация через сервисное оборудование. Игнорирование рекомендаций приводит к критическому засорению фильтра и дорогостоящей замене.

Процедура принудительной регенерации через диагностическое оборудование

Принудительная регенерация инициируется при неспособности системы к самостоятельному восстановлению сажевого фильтра из-за критического уровня засорения, частых прерываний циклов пассивной регенерации или сбоев датчиков. Для запуска процедуры используется диагностический сканер, подключаемый к OBD-II порту автомобиля, который через ПО сервисного уровня подаёт команду блоку управления двигателем (ЭБУ) на принудительное начало высокотемпературного цикла очистки.

Перед запуском обязательна подготовка: проверка уровня моторного масла (не выше максимума), отсутствие ошибок по датчикам дифференциального давления, температуры ОГ и расходомеру воздуха, заправка топливного бака минимум на ¼. Автомобиль устанавливается на ровную площадку с огнеупорным покрытием, исключающую контакт выхлопной системы с легковоспламеняющимися материалами, двигатель прогревается до рабочей температуры.

Этапы выполнения процедуры

- Подключение оборудования: Сканер синхронизируется с ЭБУ, считывает коды ошибок и параметры сажевого фильтра (расчётная сажевая масса, перепад давления).

- Активация режима: В меню сканера выбирается функция "Принудительная регенерация DPF/FAP". Система проверяет соблюдение условий безопасности.

- Прогрев и впрыск: ЭБУ повышает обороты холостого хода (1000-1500 об/мин), включает поздний впрыск топлива в такте выпуска. Дополнительная порция дизеля дожигается в катализаторе, поднимая температуру в фильтре до 550-650°C.

- Контроль параметров: Сканер в реальном времени отслеживает:

- температуру газов до/после фильтра;

- расход воздуха;

- давление в топливной рампе;

- разность давлений на DPF.

- Завершение: Процесс длится 15-30 минут до автоматического отключения по достижению целевого перепада давления или по таймеру. Обороты нормализуются, сканер выводит отчёт об эффективности.

| Контролируемый параметр | Нормальное значение при регенерации | Отклонения |

|---|---|---|

| Температура до DPF (°C) | 550-650 | Снижение: засор форсунок доп. впрыска |

| ΔP на фильтре (mbar) | Постепенное снижение | Рост: необратимое закоксовывание |

| Обороты двигателя (об/мин) | 1000-1500 (стабильно) | Колебания: неисправность EGR, турбины |

Важно: Прерывание процесса ведёт к перегреву узлов и незавершённой очистке. При неэффективности 2-3 циклов требуется механическая промывка или замена фильтра. Процедура запрещена при утечках топлива, неисправностях топливной системы или активных ошибках охлаждения.

Химические очистители: методика применения и эффективность

Химические очистители сажевых фильтров представляют собой специализированные реагенты, предназначенные для растворения твердых углеродистых отложений в условиях высоких температур. Основные виды включают каталитические составы на основе церия/церита и моющие присадки для топливной системы, которые вводятся через топливный бак или напрямую в фильтр через датчики/форсунки. Принцип действия основан на окислении сажи при контакте с активными компонентами во время регенерации DPF, когда температура в системе достигает 500-650°C.

Методика применения зависит от типа очистителя: топливные присадки смешиваются с горючим при заправке (обычно 1 флакон на 40-70 л дизельного топлива), тогда как прямые очистители впрыскиваются через технологические отверстия в корпусе фильтра после демонтажа датчиков кислорода или температуры. Процедура требует предварительного прогрева двигателя до рабочей температуры и последующей активной фазы регенерации для активации химической реакции. После обработки обязательна 20-30 минутная работа двигателя под нагрузкой для выгорания остатков.

Факторы эффективности и ограничения

Ключевые параметры результативности:

- Степень засорения фильтра – очистители эффективны при закупорке до 60-70%

- Температурный режим – неактивны при температуре ниже 450°C

- Качество состава – препараты с аминами и керамическими наночастицами демонстрируют на 40% большую эффективность

- Корректность выполнения процедуры – нарушение дозировки или времени экспозиции снижает КПД на 25-30%

Эффективность подтверждена лабораторными тестами: при соблюдении протокола удаляется до 85% легких отложений и 45-60% спекшейся сажи. Однако метод имеет ограничения:

- Не устраняет механические повреждения сот

- Бесполезен при неисправностях системы регенерации

- Требует повторных обработок при критических загрязнениях

| Тип очистителя | Средняя стоимость обработки | Восстановление пропускной способности |

|---|---|---|

| Топливные присадки | 800-1500 руб. | 40-55% |

| Прямые инжекторные составы | 2500-4000 руб. | 60-85% |

Оптимальные результаты достигаются при комбинированном подходе: предварительное использование топливных присадок для размягчения отложений с последующей прямой очисткой. Для поддержания эффекта рекомендована профилактическая обработка каждые 5-7 тыс. км пробега, что продлевает ресурс DPF на 35-50%.

Технология машинной ультразвуковой промывки сажевого фильтра

Машинная ультразвуковая промывка – специализированный метод очистки сажевых фильтров (DPF/GPF) от несгоревших углеродных частиц и зольных отложений. Она применяется при засорениях, не устраняемых пассивной или активной регенерацией, и требует демонтажа фильтра с автомобиля.

Процесс осуществляется в промывочных станциях, где фильтр погружается в резервуар с моющим раствором. Ультразвуковой генератор создает высокочастотные колебания (обычно 20-40 кГц), генерирующие в жидкости миллионы микроскопических кавитационных пузырьков. Их схлопывание вызывает локальные гидроударные волны высокой энергии.

Этапы технологии

- Демонтаж и диагностика: Фильтр снимается, визуально и инструментально оценивается степень засорения.

- Предварительная продувка: Сжатым воздухом удается рыхлая сажа из каналов.

- Погружение в раствор: Фильтр помещается в ванну со специальной химией, расщепляющей смолы и углеводороды.

- Ультразвуковая обработка:

- Кавитационные пузырьки проникают в микроскопические поры керамики.

- Ударные волны разрыхляют и отделяют сажевые и зольные отложения от стенок.

- Раствор вымывает отделенные частицы из ячеек.

- Промывка водой: Остатки моющего состава и загрязнений вымываются под высоким давлением.

- Сушка и прокалка: Фильтр сушат горячим воздухом, иногда выполняется термообработка для удаления остатков влаги и летучих соединений.

- Контроль и установка: Проверяется противодавление и целостность, после чего фильтр монтируется на автомобиль.

Ключевые преимущества метода включают глубокую очистку пор и каналов, недоступную для гидродинамических методов, сохранение целостности керамической матрицы и восстановление исходной пропускной способности фильтра. Ограничением является невозможность применения при необратимых механических повреждениях носителя.

Особенности замены фильтра: OEM или универсальные аналоги

При выборе замены сажевого фильтра ключевым критерием становится тип детали: оригинальный (OEM) или универсальный аналог. OEM-фильтры производятся компаниями, поставляющими компоненты для конвейера автопроизводителя, что гарантирует точное соответствие геометрии, материалам и характеристикам штатной детали. Универсальные аналоги изготавливаются независимыми производителями и предлагают совместимость с широким спектром моделей за счет адаптивной конструкции, но без прямой привязки к конкретному автомобилю.

Стоимость является определяющим фактором: OEM-варианты значительно дороже универсальных (иногда в 2-3 раза), что обусловлено затратами на сертификацию, брендирование и контроль качества от автопроизводителя. Универсальные аналоги привлекательны ценой, но требуют тщательной проверки производителя на соответствие экологическим нормам (например, Euro 5/6) и наличие гарантий. Некорректно подобранный аналог может вызвать ошибки системы SCR, повышенный расход или повреждение смежных узлов.

Критерии выбора

- Совместимость: OEM гарантирует 100% совпадение по посадочным местам и разъемам. Универсальные требуют проверки по VIN или каталогам производителя.

- Долговечность: Оригинал рассчитан на ресурс, заявленный автопроизводителем. Ресурс аналога зависит от качества материалов (керамика, кордиерит, карбид кремния).

- Программирование: Оба типа требуют адаптации ЭБУ двигателя после установки. Для некоторых аналогов необходимо физическое удаление датчиков давления из старого фильтра и их вварка в новый.

| Параметр | OEM-фильтр | Универсальный аналог |

|---|---|---|

| Цена | Высокая (от 1000€) | Средняя или низкая (от 300€) |

| Гарантия | Официальная (2-3 года) | Зависит от производителя (1-2 года) |

| Сложность монтажа | Минимальная (прямая замена) | Часто требует доработок (подгонка креплений, перенос датчиков) |

Для автомобилей с пробегом свыше 200 000 км или при ограниченном бюджете оправдано применение сертифицированных аналогов от проверенных брендов (например, Walker, Bosal, JP Group). На новых машинах (до 5 лет) или при наличии гарантии дилера рекомендован исключительно OEM во избежание аннулирования сервисных обязательств. Решающее значение имеет правильная установка и программная настройка: ошибки при адаптации ЭБУ сведут на нет преимущества любого фильтра.

Последствия механического удаления сажевого фильтра для работы двигателя

Механическое удаление сажевого фильтра без корректировки программного обеспечения нарушает работу системы управления двигателем. Датчики давления и температуры в выпускном тракте фиксируют аномальные показания, что провоцирует постоянные ошибки в ЭБУ. Двигатель переходит в аварийный режим с ограничением мощности, повышенным расходом топлива и неполным сгоранием топливной смеси.

Отсутствие фильтра изменяет сопротивление выпускной системы, негативно влияя на газодинамику турбокомпрессора. Это вызывает перебои в его работе, преждевременный износ подшипников и риск заклинивания ротора. Дополнительно нарушается расчет рециркуляции отработавших газов (EGR), что ведет к усиленному нагарообразованию во впускном коллекторе и клапанах.

Ключевые негативные последствия

- Экологические нарушения: Резко возрастает выброс сажи (до 10 раз) и канцерогенных частиц PM2.5, что запрещено экологическими стандартами (Евро-5/6).

- Ошибки ЭБУ и аварийные режимы: Система диагностики генерирует коды неисправностей (P2002, P2463), активирует CHECK ENGINE и принудительно снижает мощность.

- Повреждение турбины: Изменение противодавления вызывает помпаж, масляное голодание и ускоренный износ турбокомпрессора.

- Повышенный расход масла: Нарушение давления в картере приводит к проникновению масла в интеркулер и цилиндры через систему вентиляции.

- Юридические риски: Невозможность пройти техосмотр, штрафы за превышение норм выбросов и аннулирование гарантии.

Попытки программного отключения DPF (чип-тюнинг) не устраняют механические риски для турбины и часто вызывают нестабильную работу двигателя на переходных режимах. Длительная эксплуатация без фильтра ускоряет износ цилиндропоршневой группы из-за абразивного воздействия несгоревших частиц сажи.

Юридические аспекты удаления сажевого фильтра в РФ

Удаление сажевого фильтра (DPF/FAP) из выхлопной системы автомобиля, оснащенного им штатно заводом-изготовителем, в Российской Федерации является прямым нарушением действующего законодательства. Данное действие рассматривается как внесение неразрешенных изменений в конструкцию транспортного средства, затрагивающих его экологический класс и безопасность эксплуатации.

Основным нормативным актом, регулирующим этот вопрос, является Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). Экологические требования, установленные данным регламентом, обязывают транспортные средства соответствовать заявленному экологическому классу (Евро-4, Евро-5, Евро-6) на протяжении всего срока службы. Сажевый фильтр является ключевым элементом для соответствия этим нормам для дизельных двигателей.

Последствия удаления сажевого фильтра для владельца автомобиля

Удаление сажевого фильтра влечет за собой ряд юридических последствий и практических сложностей:

- Невозможность прохождения обязательного технического осмотра (ТО): Автомобиль с удаленным сажевым фильтром не соответствует требованиям по экологической безопасности своего экологического класса. Операторы техосмотра обязаны проверять наличие и работоспособность компонентов системы снижения токсичности, включая DPF/FAP. Отсутствие фильтра или признаки его физического удаления/отключения являются основанием для отказа в выдаче диагностической карты.

- Административная ответственность (штраф): Управление автомобилем, не прошедшим ТО из-за несоответствия экологическим нормам, влечет административную ответственность по ст. 12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Санкция предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Однако, повторное нарушение влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

- Аннулирование диагностической карты: Если факт удаления фильтра выявляется после выдачи диагностической карты (например, при последующей проверке или расследовании ДТП), такая карта может быть признана недействительной.

- Проблемы с перепродажей: Автомобиль с удаленным сажевым фильтром имеет неисправность, влияющую на безопасность и экологию. Это существенно снижает его рыночную стоимость и может вызвать сложности при продаже юридически грамотному покупателю или при попытке сдать машину в trade-in.

- Ответственность СТО: Станции технического обслуживания, осуществляющие работы по удалению сажевого фильтра и перепрограммированию блока управления двигателем (ЭБУ) для его "обмана", также несут ответственность. Они нарушают лицензионные требования к деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также могут быть привлечены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 14.4 КоАП РФ).

| Нарушение | Правовое основание | Возможные санкции |

|---|---|---|

| Внесение изменений в конструкцию ТС (удаление DPF/FAP) | Технический регламент ТР ТС 018/2011 (Приложение №9, п. 3.1; Приложение №10) | Невозможность прохождения ТО |

| Управление ТС без действующей диагностической карты (из-за несоотв. экоклассу) | КоАП РФ, Статья 12.1 ч. 1, ч. 1.1 | Предупреждение или штраф 500 руб. (ч.1); Штраф 5000 руб. или лишение прав 1-3 мес. (ч.1.1) |

| Оказание услуг по удалению DPF, не отвечающих требованиям безопасности | КоАП РФ, Статья 14.4 | Штрафы для должностных лиц и юридических лиц |

Важно понимать, что любое вмешательство в систему очистки отработавших газов с целью удаления или отключения сажевого фильтра (физическое удаление, установка пламегасителя, перепрошивка ЭБУ для отключения систем регенерации и диагностики DPF) является незаконным. Даже если физический корпус фильтра остается на месте, но его функционал отключен программно, автомобиль перестает соответствовать требованиям своего экологического класса по выбросам твердых частиц.

Программное отключение: риски для компонентов двигателя

Программное отключение сажевого фильтра (DPF) нарушает штатный алгоритм работы системы очистки выхлопных газов, что провоцирует цепную реакцию негативных последствий для силового агрегата. Управляющая электроника, лишенная корректных данных о состоянии фильтра, перестает инициировать циклы регенерации, но это лишь начальное звено в ряду потенциальных поломок.

Отсутствие регенерации приводит к накоплению несгоревшего топлива и моторного масла в выхлопной системе и цилиндрах, изменяя состав топливно-воздушной смеси и температурный режим. Это создает экстремальные нагрузки на критические узлы двигателя, чья конструкция изначально рассчитана на работу в комплексе с DPF.

Основные риски для компонентов двигателя

Ключевые проблемы, возникающие после программного удаления DPF:

- Разрушение катализатора: Сажа и несгоревшие углеводороды спекаются на сотах каталитического нейтрализатора, вызывая его оплавление или полное закупоривание.

- Ускоренный износ турбины: Абразивные частицы сажи повреждают лопатки турбокомпрессора, а перегрев из-за нарушенного теплообмена сокращает ресурс подшипников и вала.

- Залегание поршневых колец: Прорыв сажи в картер двигателя смешивается с маслом, образуя отложения, которые снижают подвижность колец и приводят к потере компрессии.

- Повреждение клапанов EGR: Усиленное загрязнение клапана рециркуляции отработавших газов продуктами неполного сгорания вызывает его заклинивание.

Сопутствующие системные сбои включают:

- Некорректное срабатывание датчиков кислорода (лямбда-зондов) из-за изменения состава выхлопа.

- Переобогащение топливной смеси, ведущее к гидроудару при холодном пуске.

- Деградация моторного масла из-за сажевого загрязнения и снижение его смазывающих свойств.

| Компонент | Характер повреждения | Последствия |

|---|---|---|

| Каталитический нейтрализатор | Оплавление сот, механическое разрушение | Падение мощности, повышение расхода топлива |

| Турбокомпрессор | Эрозия лопаток, заклинивание вала | Потеря давления наддува, масляное голодание |

| Система вентиляции картера (PCV) | Загрязнение клапанов и магистралей | Повышенный расход масла, течи уплотнений |

Важно учесть: Перепрошивка ЭБУ для отключения DFP часто деактивирует сопутствующие системы диагностики, маскируя развивающиеся неисправности до момента их критического проявления. Это исключает возможность раннего обнаружения проблем и приводит к дорогостоящему ремонту.

Диагностика необратимых повреждений фильтрующих элементов

Необратимые повреждения сажевого фильтра диагностируются при невозможности восстановления его работоспособности стандартными регенерационными процедурами. Основными признаками служат критическое снижение пропускной способности, необратимая деформация сот или разрушение керамической матрицы, подтверждённые инструментальными методами.

Ключевым диагностическим критерием является превышение предельно допустимого градиента противодавления выхлопных газов даже после выполнения принудиенной регенерации. Сопутствующим индикатором выступают ошибки в системе управления двигателем (например, P242F, P2459), сохраняющиеся после попыток очистки и указывающие на физическую неисправность фильтрующего элемента.

Методы подтверждения необратимой поломки

- Эндоскопия внутренних каналов: Визуальное выявление оплавлений, трещин или полного разрушения ячеек через датчиковый порт.

- Замеры противодавления: Фиксация значений > 250-300 мбар на холостом ходу или > 500 мбар под нагрузкой при прогретом двигателе.

- Анализ данных сканера: Оценка разницы между расчетным и фактическим сажевым наполнением (значение > 40-50% после регенерации).

| Параметр | Норма | Критическое повреждение |

|---|---|---|

| Сопротивление потоку газов | 80-150 мбар | >300 мбар (на холостом ходу) |

| Расхождение сажевой массы | <15% | >40% после регенерации |

| Температурные аномалии | Равномерный нагрев | Локальные перегревы >1000°C |

Окончательный вердикт выносится при совокупном подтверждении нескольких факторов: необратимые засоры термохимического происхождения (спекание золы), механические разрушения от ударов или вибраций, либо прогорание стенок вследствие некорректной регенерации. Попытки химической или гидродинамической очистки в таких случаях неэффективны из-за необратимой утраты каталитического покрытия и структурной целостности.

Влияние низкокачественного топлива на ресурс сажевого фильтра

Низкокачественное топливо содержит повышенные концентрации серы, тяжёлых металлов и нестабильных углеводородов, которые при сгорании образуют аномально большое количество зольных частиц. Эти несгораемые остатки накапливаются в ячейках сажевого фильтра (DPF), физически блокируя поры керамического блока и сокращая доступный объём для улавливания сажи.

Высокое содержание серы провоцирует образование сульфатной золы, которая спекается при температурах регенерации (свыше 600°C), формируя твёрдые отложения. Они не удаляются при стандартной пассивной или активной регенерации, приводя к необратимому засорению каналов и росту противодавления выхлопных газов.

Ключевые механизмы деградации DPF

- Ускоренное зазоление: Зольная составляющая низкосортного топлива в 3-5 раз превышает нормы EN 590/Euro 5, сокращая интервалы сервисной очистки.

- Нарушение регенерации: Сера снижает эффективность катализатора в сажевом фильтре, требуя более высоких температур и продолжительности прожига.

- Коррозия материалов: Сернистые соединения и кислоты разрушают металлические элементы корпуса и сенсоры дифференциального давления.

| Параметр топлива | Нормативное значение | Низкокачественное топливо | Последствие для DPF |

|---|---|---|---|

| Содержание серы (мг/кг) | < 10 (Euro 5) | 50-500 | Рост объёма сульфатной золы |

| Зольность (% масс.) | < 0.01 | 0.05-0.2 | Механическое закупоривание ячеек |

| Цетановое число | > 51 | 45-49 | Неполное сгорание → рост сажеобразования |

Результатом становится сокращение ресурса DPF на 40-70% относительно расчётного срока службы. При регулярном использовании некондиционного топлива фильтр требует внеплановой замены уже через 60-80 тыс. км пробега, тогда как при работе на соответствующем стандартам горючем ресурс достигает 150-200 тыс. км.

Прогнозируемый срок службы при соблюдении регламента ТО

Средний прогнозируемый срок службы сажевого фильтра при строгом соблюдении регламента технического обслуживания составляет от 120 000 до 180 000 км пробега для большинства современных дизельных автомобилей. Этот показатель может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей фильтра (сухой/с каталитическим покрытием), качества топлива и условий эксплуатации.

На ресурс сажевого фильтра критически влияет корректность проведения регенераций – как пассивных (при длительной работе на высоких оборотах), так и активных (инициируемых ЭБУ). Неполные или прерванные циклы очистки приводят к ускоренному накоплению несгоревшего сажевого остатка, что сокращает срок службы.

Ключевые факторы увеличения ресурса

- Своевременная замена моторного масла с допуском Low SAPS для снижения зольности

- Использование качественного дизтоплива с минимальным содержанием серы

- Поддержание исправности системы впрыска (форсунки, ТНВД)

- Регулярные поездки на высоких оборотах (для пассивной регенерации)

Типичные причины преждевременного выхода из строя

- Систематические короткие поездки без прогрева двигателя

- Применение неподходящих смазочных материалов

- Механические повреждения корпуса фильтра

- Некорректная работа датчиков дифференциального давления или температуры

| Фактор | Влияние на ресурс |

|---|---|

| Городской режим эксплуатации | Сокращение на 25-40% |

| Использование топлива с серой >10 ppm | Сокращение на 30-50% |

| Нарушение интервалов замены масла | Сокращение на 40-60% |

Список источников

При подготовке материала использовались специализированные технические публикации и нормативная документация, посвященные системам очистки выхлопных газов современных транспортных средств. Акцент сделан на конструктивных особенностях и инженерных решениях в области фильтрации сажевых частиц.

Основу составили авторитетные отраслевые издания, патентные описания и методические рекомендации ведущих производителей автомобильных компонентов. Все источники прошли проверку на соответствие актуальным экологическим стандартам и технологическим требованиям.

- Учебные пособия по конструкции современных дизельных двигателей

- Техническая документация Robert Bosch GmbH (системы впрыска и очистки ОГ)

- Научные статьи о методах каталитической регенерации фильтров

- Стандарты Euro 5/6 по ограничению выбросов твердых частиц

- Патенты на конструкции сажевых фильтров с каталитическим покрытием

- Отчеты SAE International о диагностике систем DPF

- Производительные каталоги Faurecia и Tenneco (компоненты выхлопных систем)

- Методические рекомендации VDI по обслуживанию фильтрующих элементов