Сланцевый газ - шансы и опасности для отрасли

Статья обновлена: 14.01.2026

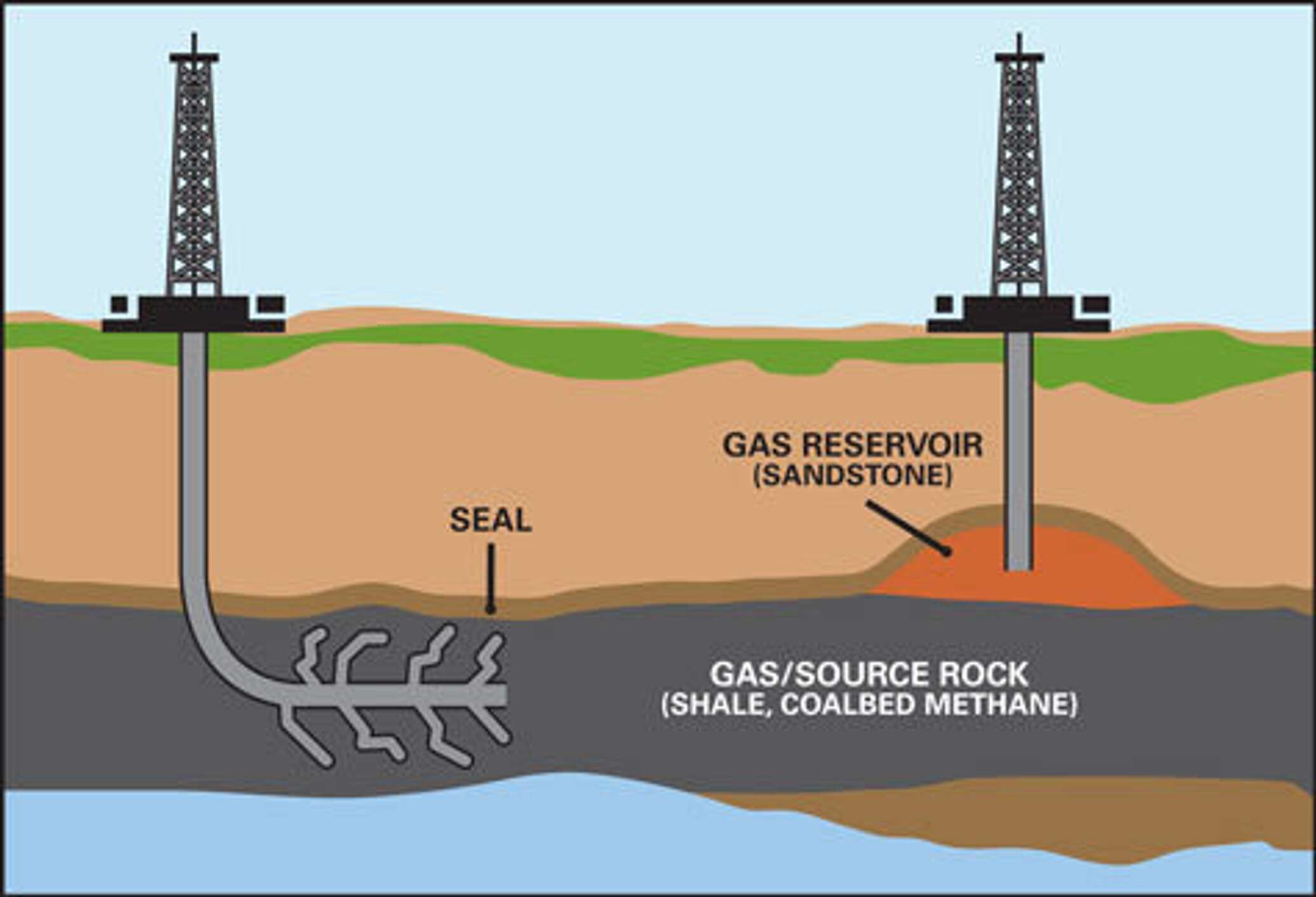

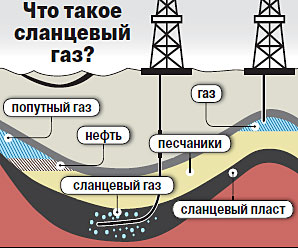

Сланцевый газ кардинально изменил глобальный энергетический ландшафт, став ключевым фактором на рынке углеводородов. Его добыча из низкопроницаемых пород позволила странам увеличить внутреннее производство и бросить вызов традиционным поставщикам.

Потенциал сланцевого газа сулит энергетическую независимость и экономический рост. Однако технологии его извлечения вызывают острые дискуссии из-за экологических рисков и долгосрочных последствий для окружающей среды.

Статья объективно анализирует противоречивую природу сланцевой индустрии: от экономических выгод до экологических угроз, формируя комплексное понимание ее будущего.

География мировых сланцевых месторождений

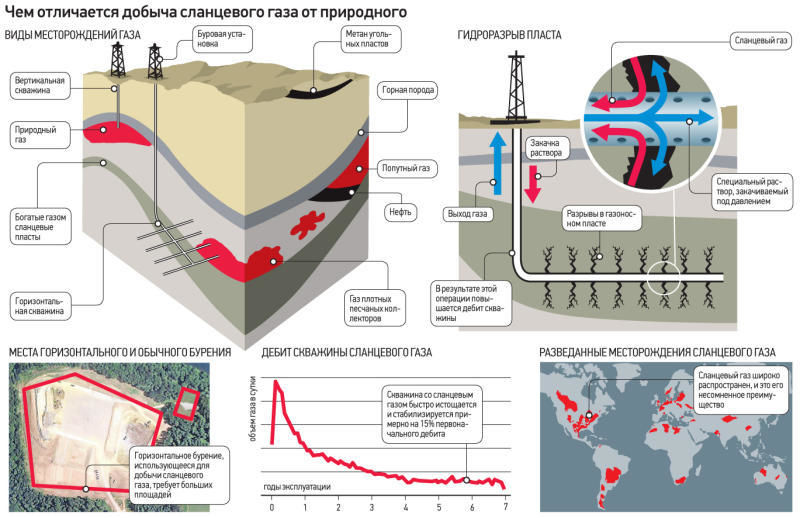

Крупнейшие запасы сланцевого газа сосредоточены в Северной Америке, где США обладают наиболее разработанными месторождениями: бассейны Марселлус (Аппалачи), Игл-Форд и Баккен (Великие равнины). Канада располагает значительными ресурсами в формациях Монтни и Ютика, активно наращивая добычу. Латинская Америка выделяется аргентинским бассейном Вака-Муэрта – одним из крупнейших в мире нетрадиционных резервуаров.

В Азии лидирует Китай с месторождениями в Сычуаньском бассейне и формации Лунмаси, хотя разработка осложнена сложным геологическим строением. Австралия обладает перспективными зонами в бассейне Купер и Перт, а Индонезия – на Суматре и Калимантане. Европейские запасы сконцентрированы в Польше (Балтийско-Люблинский бассейн), Великобритании (Боуленд-Шейл) и Украине (Днепровско-Донецкая впадина), однако экологические ограничения сдерживают их освоение.

Распределение ресурсов по регионам

| Регион | Ключевые страны | Основные бассейны/формации |

|---|---|---|

| Северная Америка | США, Канада | Марселлус, Баккен, Игл-Форд, Монтни, Ютика |

| Южная Америка | Аргентина, Бразилия | Вака-Муэрта, Парана |

| Азия | Китай, Индонезия | Сычуань, Тарим, Суматра, Калимантан |

| Африка | Алжир, ЮАР | Ахаггар, Кару |

| Европа | Польша, Великобритания | Балтийский, Боуленд-Шейл |

| Океания | Австралия | Купер, Перт |

Сравнение себестоимости добычи сланцевого и традиционного газа

Себестоимость добычи сланцевого газа значительно превышает затраты на традиционные месторождения из-за технологической сложности. Ключевые факторы включают необходимость массового бурения горизонтальных скважин (до 10-15 на км² против 1-2 для традиционных), дорогостоящий многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) и короткий срок продуктивности скважин (падение добычи на 70-90% в первый год).

Для традиционного газа характерны низкие эксплуатационные расходы после запуска, длительная стабильная добыча (15-30 лет) и отработанные технологии. В сланцевых проектах до 60% затрат приходятся на начальную стадию: бурение, ГРП и обустройство инфраструктуры в труднодоступных районах.

Факторы влияния на себестоимость

| Критерий | Традиционный газ | Сланцевый газ |

|---|---|---|

| Капитальные затраты на скважину | $10-30 млн | $6-12 млн |

| Геологическая изученность | Высокая | Требует постоянного разведочного бурения |

| Затраты на ГРП | Редко применяется | 40-60% себестоимости |

| Срок окупаемости | 3-7 лет | Зависит от ценовой конъюнктуры |

Ключевые региональные различия:

- В США себестоимость сланцевого газа ($2.5-4.5/млн БТЕ) приблизилась к традиционному благодаря развитой инфраструктуре и конкуренции подрядчиков

- В Европе и Азии сланцевый газ дороже ($6-9/млн БТЕ) из-за экологических ограничений, нехватки воды и сложной геологии

Рентабельность сланцевой добычи крайне чувствительна к ценам на газ: при падении ниже $3/млн БТЕ большинство проектов становятся убыточными. Для традиционных месторождений порог рентабельности существенно ниже ($0.5-1.5/млн БТЕ).

Влияние сланцевой революции на цены энергоносителей

Сланцевая революция в США резко увеличила глобальное предложение природного газа и нефти. Технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения позволили освоить ранее недоступные запасы, превратив США в крупнейшего мирового производителя углеводородов. Это создало избыток предложения, оказав значительное давление на цены.

Рост добычи сланцевой нефти, особенно в бассейне Пермь, нарушил рыночный баланс и ослабил влияние ОПЕК. Цены на нефть марки Brent упали со $110 за баррель в 2014 году до $30 в 2016-м. На газовом рынке цены Henry Hub в США снизились в 3-4 раза по сравнению с пиковыми значениями середины 2000-х годов.

Механизмы воздействия

- Эластичность предложения: Сланцевые проекты требуют меньше времени и капитала для запуска. Производители быстро наращивают добычу при росте цен и сокращают её при падении, усиливая волатильность рынка.

- Снижение зависимости от импорта: США сократили закупки СПГ, перенаправив потоки в Европу и Азию. Конкуренция между поставщиками сдерживает рост цен в регионах с долгосрочными контрактами.

- Давление на традиционных экспортёров: Страны ОПЕК+ вынуждены ограничивать добычу для поддержания цен, теряя долю рынка. Россия столкнулась с необходимостью переориентации газовых потоков в Азию.

Экологические последствия фрекинга для почвенных вод

Основной риск для грунтовых вод представляет миграция химических реагентов из технологических растворов, используемых при гидроразрыве пласта. Эти жидкости содержат токсичные компоненты: кислоты (соляная), биоциды, ингибиторы коррозии и поверхностно-активные вещества. Их проникновение в водоносные горизонты происходит через:

Дефекты обсадных колонн скважин, микротрещины в цементном кольце, либо естественные геологические разломы. Наибольшая опасность возникает при близком расположении зоны ГРП к водоносным слоям или при нарушениях технологии бурения. Дополнительным фактором являются утечки из наземных хранилищ отработанной жидкости и шламовых амбаров.

Ключевые механизмы загрязнения

Прямая инфильтрация компонентов фрекинговой жидкости в результате:

- Разгерметизации эксплуатационной колонны

- Некачественной цементации заколонного пространства

- Активизации глубинных тектонических разломов

Долгосрочные последствия включают:

- Накопление канцерогенных соединений (бензол, толуол) в водоносных пластах

- Изменение минерального состава вод (повышение солёности)

- Образование токсичных метаболитов при распаде реагентов

| Источник загрязнения | Типичные загрязнители | Потенциальный ущерб |

|---|---|---|

| Технологические жидкости | Метанол, этиленгликоль | Неврологические нарушения |

| Попутные пластовые воды | Радий, стронций, бромиды | Радиоактивное заражение |

| Буровые шламы | Тяжёлые металлы, ПАУ | Канцерогенез, мутации |

Мониторинг осложняется глубиной залегания источников и отсутствием базовых фоновых исследований. Особую опасность представляет диффузное загрязнение, проявляющееся через 5-10 лет после добычи, когда токсины достигают питьевых горизонтов через медленные подземные потоки.

Утилизация токсичных сточных вод после бурения

Сточные воды при добыче сланцевого газа содержат комплекс токсичных компонентов: тяжёлые металлы (свинец, мышьяк, ртуть), радиоактивные элементы (радий, уран), высокие концентрации солей, а также химические реагенты из состава гидроразрывной жидкости (полимеры, ингибиторы коррозии, биоциды). Состав варьируется в зависимости от геологии пласта, но стабильно включает вещества 1–2 классов опасности.

Основные методы утилизации:

- Закачка в глубинные поглощающие пласты (90% случаев в США): требует геологической изоляции водоносных горизонтов, но риски миграции токсинов и индуцированной сейсмичности сохраняются.

- Механическая очистка и рециклинг для повторного ГРП: дорогостоящий процесс с этапами фильтрации, химической коагуляции и обратного осмоса, не удаляет радионуклиды полностью.

- Выпаривание с образованием солевого концентрата: требует последующего захоронения твёрдых отходов на спецполигонах.

Ключевые проблемы утилизации:

| Риск | Последствия | Примеры инцидентов |

|---|---|---|

| Загрязнение грунтовых вод | Проникновение канцерогенов (бензол, толуол) в питьевые источники | Пенсильвания (2012): превышение ПДК по барию в 6 раз |

| Деградация почв | Накопление солей и радионуклидов в сельхозугодьях | Техас (2016): засоление 200 га пастбищ из-за утечек |

| Радиоактивное заражение | Концентрация Ra-226 в отходах до 18 000 Бк/кг (при норме 185) | Аппалачи: радиоактивный осадок в реках |

Нормативные пробелы усугубляют риски: в ЕС действует директива по промышленным выбросам, но мониторинг рециклинга недостаточен, а в России отсутствуют спецстандарты для сланцевых стоков. Перспективными считаются технологии электрохимического обезвреживания и биодеградации, но их эффективность при полномасштабном применении не доказана.

Сейсмические риски при многократном гидроразрыве

Технология многократного гидравлического разрыва пласта (МГРП), ключевая для добычи сланцевого газа, сопряжена с риском индуцированной сейсмичности. Процесс закачки под высоким давлением больших объемов жидкости (смеси воды, песка и химикатов) для создания сети трещин в плотных породах может активизировать существующие геологические разломы.

Основной механизм связан с изменением напряженного состояния пород: жидкость, проникая по естественным трещинам или создавая новые, снижает эффективное нормальное напряжение вдоль плоскостей разломов. Это уменьшает силы трения, удерживающие разлом в стабильном состоянии, и может привести к его внезапному проскальзыванию, высвобождающему накопленную тектоническую энергию в виде сейсмических волн.

Факторы, влияющие на сейсмический риск

Вероятность и сила индуцированных сейсмических событий зависят от нескольких взаимосвязанных факторов:

- Геомеханические условия района: Наличие и ориентация предсуществующих тектонических разломов в зоне воздействия ГРП. Риск максимален, когда разломы находятся в состоянии, близком к критическому, а направление максимального горизонтального сжатия благоприятствует их активации.

- Объемы и давление закачки: Большие объемы закачиваемой жидкости и высокое давление существенно повышают вероятность распространения флюидов к разломам и их разгрузки.

- Глубина залегания целевого пласта и разломов: Более глубокое залегание обычно связано с более высокими тектоническими напряжениями, которые могут высвободиться.

- Свойства пласта и флюидов: Проницаемость пород, состав закачиваемой жидкости и ее взаимодействие с породой влияют на зону распространения давления.

- Операционные параметры: Скорость закачки, общая продолжительность операции ГРП и расстояние между скважинами/стадиями ГРП.

Хотя большинство событий, связанных непосредственно с процессом ГРП, имеют очень низкую магнитуду (микросейсмичность, M < 0, не ощущаются на поверхности), существует риск спровоцировать более сильные толчки. Наибольшую опасность представляет закачка больших объемов сточных вод (продуктов оборота ГРП) в глубокие поглощающие скважины (диспозиционные скважины), расположенные вблизи крупных разломов. Этот процесс создает долговременное повышение порового давления на значительной площади и глубине.

| Технологический процесс | Типичный диапазон магнитуд | Основной механизм риска |

|---|---|---|

| Непосредственно операция ГРП (гидроразрыв) | M < 0 до M ~ 3 | Кратковременное повышение давления, активация мелких разломов в целевом пласте. |

| Закачка сточных вод в поглощающие скважины | M ~ 2 до M > 5 (редко) | Долговременное, обширное повышение порового давления, активация крупных разломов на глубине закачки. |

Управление рисками и мониторинг

Снижение сейсмических рисков требует комплексного подхода:

- Предварительная оценка: Детальное изучение геологии и сейсмотектоники района перед началом работ, выявление и картирование разломов.

- Сейсмический мониторинг: Развертывание сетей чувствительных сейсмодатчиков для обнаружения микросейсмических событий в режиме реального времени.

- Трассирование операций: Установление четкой связи между операциями закачки (объем, давление, время) и регистрируемой сейсмичностью.

- Протоколы реагирования (Traffic Light System - TLS): Внедрение системы "светофор", где превышение заданных порогов сейсмической активности (желтый свет) требует корректировки параметров закачки (снижение давления/объема), а значительное превышение (красный свет) – немедленной остановки.

- Выбор мест для закачки стоков: Избегание закачки больших объемов в глубокие горизонты вблизи крупных активных разломов.

Постоянный мониторинг и готовность оперативно адаптировать технологические параметры на основе получаемых данных являются ключевыми для минимизации потенциальных сейсмических последствий при разработке сланцевых месторождений с применением МГРП.

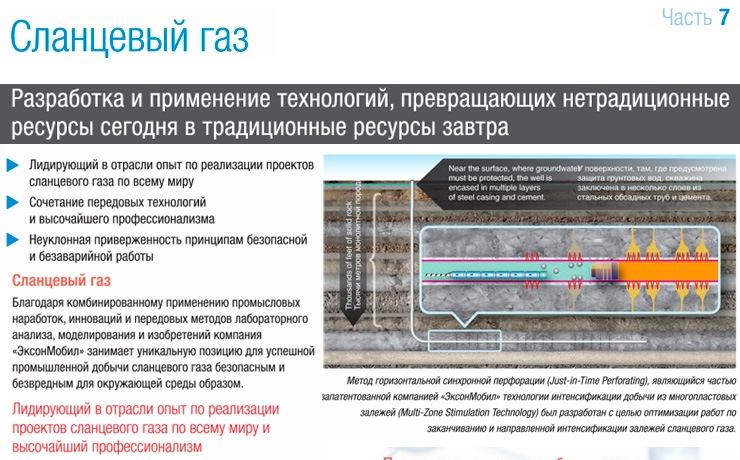

Инновации в экологизации сланцевой добычи

Технологии замкнутого водного цикла сокращают потребление пресной воды на 25-80% за счет очистки и повторного использования сточных жидкостей. Мембранные фильтры и электрохимические методы удаляют 98% токсичных примесей, включая соли тяжелых металлов и радионуклиды, предотвращая загрязнение водоносных горизонтов.

Беспилотные дроны с лазерными спектрометрами непрерывно мониторят утечки метана вдоль трубопроводов, снижая эмиссию парниковых газов на 60%. Системы улавливания летучих органических соединений (ЛОС) на пунктах подготовки газа минимизируют выбросы бензола и формальдегида в атмосферу.

Перспективные разработки

- Зеленые пропанты: Замена химических реагентов при ГРП на биоразлагаемые составы на основе растительных полимеров

- Сейсмические барьеры: Гелевые завесы вокруг скважин поглощают ударные волны, снижая риски индуцированных землетрясений

- Цифровые двойники: ИИ-моделирование технологических процессов оптимизирует расход реагентов и энергии

| Технология | Экологический эффект | Внедрение |

|---|---|---|

| Плазменная перфорация | Исключение кислотной обработки пласта | Пилотные проекты (США, Канада) |

| Сверхкритический CO₂ вместо воды | Нулевое водопотребление при ГРП | Лабораторные испытания |

| Наносенсоры в буровом растворе | Раннее обнаружение миграции метана | Промышленное тестирование |

Политические аспекты экспорта сланцевого газа

Экспорт сланцевого газа кардинально меняет геополитическую динамику, усиливая позиции стран-экспортёров как альтернативных поставщиков. США, став чистым экспортёром СПГ, создают конкуренцию традиционным игрокам вроде России и Катара, что ослабляет рычаги энергетического шантажа и перекраивает схемы транзита. Это провоцирует ценовые войны и заставляет импортёров диверсифицировать источники снабжения, снижая зависимость от монопольных поставщиков.

Регулирование экспорта превращается в инструмент внешней политики: санкционные ограничения, квоты на поставки союзникам и эмбарго для неугодных режимов напрямую влияют на энергобезопасность целых регионов. Страны-импортёры ЕС и Азии вынуждены балансировать между ценовой выгодой, политической лояльностью и рисками односторонних решений экспортёров. Экологическая повестка также используется как политический аргумент для ограничения конкуренции через нормативные барьеры.

Ключевые политические риски и конфликты

- Трансатлантические отношения: Давление США на ЕС с целью блокировки проектов вроде «Северного потока-2» через предложение американского СПГ.

- Стратегия Китая: Долгосрочные контракты на сланцевый газ как элемент энергетической экспансии в Африке и Азии.

- Реакция ОПЕК+: Искусственное снижение цен на нефть для подрыва рентабельности сланцевых проектов.

| Конфликтная зона | Политические последствия |

|---|---|

| Восточная Европа | Сокращение зависимости от российского газа усиливает антироссийские коалиции |

| Ближний Восток | Конкуренция между Катаром и США за рынки Азии провоцирует дипломатические кризисы |

| Арктика | Гонка за освоение месторождений с участием РФ, США, Норвегии обостряет территориальные споры |

Инфраструктурные проекты по экспорту СПГ (терминалы, трубопроводы) становятся объектами лоббистских войн и санкционного давления, а долгосрочные контракты фиксируют политические союзы. Нестабильность возникает при попытках экспортёров использовать газ как «мягкую силу» для изменения баланса в конфликтных регионах – например, поставки СПГ на Тайвань или в Прибалтику.

Динамика инвестиций в сланцевые проекты после 2020 года

После 2020 года инвестиции в сланцевый газ столкнулись с двойственным влиянием: резкий рост цен на энергоносители из-за постпандемийного восстановления и геополитического кризиса в Европе временно усилил привлекательность сектора. Однако долгосрочная неопределенность, вызванная климатической повесткой и ускорением энергоперехода, сдерживала масштабные вложения. Крупные инвесторы и нефтегазовые компании сместили фокус на финансовую дисциплину и сокращение долгов, а не на агрессивное наращивание добычи.

В США, где сосредоточено 90% мировой сланцевой добычи, инвестиции в 2021-2022 гг. росли умеренно, но оставались ниже доковидных пиков. Акционеры требовали возврата капитала через дивиденды и байбэки, а не реинвестиций в новые скважины. В Европе проекты (например, в Великобритании и Польше) практически заморожены из-за нормативных барьеров и общественного сопротивления. В развивающихся странах (Аргентина, Китай) прогресс ограничен технологическими сложностями и недостатком инфраструктуры.

Ключевые тренды инвестиционной активности

- Консолидация рынка: Поглощения мелких операторов крупными игроками (Chevron, ExxonMobil) для оптимизации активов вместо освоения новых участков.

- Технологическая эффективность: Фокус инвестиций на снижение себестоимости через автоматизацию бурения и цифровизацию месторождений, а не на расширение географии.

- ESG-риски: Ужесточение экологических требований (особенно по утечкам метана) увеличило капитальные затраты и отпугнуло «зеленых» инвесторов.

- Государственная поддержка: Локальные всплески инвестиций в странах, продвигающих газ как переходное топливо (например, Катар в проектах в Канаде).

Стратегии снижения метановых выбросов при добыче

Метан, как ключевой компонент природного газа, обладает высоким парниковым потенциалом, что требует внедрения системных мер для минимизации эмиссии на всех этапах добычи. Основными источниками выбросов выступают утечки технологического оборудования, вентиляционные системы, сжигание на факелах и непреднамеренные выбросы при гидроразрыве пласта.

Современные подходы к сокращению выбросов включают техническую модернизацию, цифровой мониторинг и оптимизацию операционных процессов. Эффективность этих мер напрямую влияет на экологический след добычи и экономическую целесообразность проектов за счет сохранения товарного газа.

Технологические и операционные решения

- LDAR-программы (обнаружение и ремонт утечек): Регулярный мониторинг соединений, клапанов и компрессоров с помощью инфракрасных камер, датчиков и дронов с оперативным устранением дефектов

- Замена пневмооборудования: Использование электрических приводов вместо пневматических контроллеров, выбрасывающих метан в атмосферу при работе

- Зеленые завершения (Green Completions): Улавливание газа при гидроразрыве через мобильные установки с последующей закачкой в трубопровод вместо сжигания

- Модернизация компрессоров: Переход на турбинные установки или агрегаты с сухими уплотнениями, снижающими эмиссию на 70-90%

| Мера | Эффективность | Срок окупаемости |

|---|---|---|

| Установка вакуумных скрубберов | Сокращение выбросов на 95% при дегазации | 1-2 года |

| Автоматические системы отсечки | Предотвращение аварийных выбросов | Менее 1 года |

| Каталитические преобразователи на факелах | Снижение непрореагировавшего метана до 98% | 2-3 года |

- Внедрение стандартов ISO 50001 для энергоэффективности оборудования

- Использование спутникового мониторинга (TROPOMI, GHGSat) для выявления супер-эмиттеров

- Перевод транспорта на СПГ вместо дизеля для снижения углеродного следа логистики

Риски загрязнения тяжёлыми металлами в зонах добычи

Технологии гидроразрыва пласта и утилизации буровых сточных вод провоцируют вымывание тяжёлых металлов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) из геологических формаций. Эти элементы накапливаются в технологических жидкостях, шламах и отработанных водах, которые при авариях или негерметичности накопительных резервуаров проникают в почвы и водоносные горизонты.

Концентрации металлов вблизи скважин в 2-10 раз превышают фоновые значения, что подтверждается исследованиями грунтовых вод в Пенсильвании и Техасе. Хроническое воздействие даже низких доз свинца и кадмия вызывает необратимые повреждения почек, нервной системы и повышает онкологические риски у населения.

Ключевые каналы распространения

- Миграция с подземными водами через трещины в породе

- Атмосферные выбросы при испарении отстойников

- Загрязнение сельхозземель при использовании загрязнённых сточных вод для орошения

| Металл | Источник в добыче | Основная угроза |

|---|---|---|

| Свинец | Природные сланцы, буровые растворы | Нейротоксичность, задержка развития у детей |

| Кадмий | Техногенные примеси в реагентах ГРП | Почечная недостаточность, остеомаляция |

| Мышьяк | Выщелачивание из горных пород | Рак кожи и лёгких, сердечно-сосудистые патологии |

Очистка загрязнённых территорий требует десятилетий и методов биоремедиации с использованием металлоаккумулирующих растений. Несовершенство нормативов контроля буровых стоков в ряде стран усугубляет долгосрочные экологические последствия.

Перспективы сланцевого газа в энергобалансе ЕС

Разработка сланцевого газа рассматривается как потенциальный инструмент диверсификации источников энергии и снижения зависимости ЕС от российского газового импорта. Технически извлекаемые ресурсы в странах Европы, особенно в Польше, Франции и Великобритании, создают теоретическую базу для укрепления энергетического суверенитета. Экономическая целесообразность напрямую связана с технологическими инновациями, способными снизить высокую себестоимость добычи в сложных геологических условиях региона.

Интеграция сланцевого газа в энергобаланс требует решения регуляторных и экологических вызовов. Директива ЕС по добыче сланцевого газа (2014) устанавливает строгие нормы по оценке воздействия на окружающую среду, ограничивая темпы освоения месторождений. Параллельно рост конкуренции со стороны СПГ и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) снижает инвестиционную привлекательность проектов в условиях политики декарбонизации.

Ключевые факторы развития

- Геополитический аспект: Снижение импортной зависимости от отдельных поставщиков при успешной добыче.

- Технологические барьеры: Высокая стоимость гидроразрыва пласта (ГРП) и неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи.

- Экологические риски:

- Загрязнение подземных вод химическими реагентами

- Выбросы метана при добыче

- Сейсмическая активность

Прогнозы внедрения остаются крайне осторожными. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2035 году сланцевый газ может покрыть не более 3-10% потребностей ЕС даже при благоприятном сценарии. Основными сдерживающими факторами выступают:

- Публичное сопротивление ("фракпинг-банны" в Германии, Франции, Болгарии)

- Налоговое регулирование и требования к рекультивации

- Конкуренция с дешевеющим СПГ и государственными субсидиями для ВИЭ

| Страна ЕС | Статус добычи | Прогнозный потенциал |

|---|---|---|

| Польша | Пилотные проекты (приостановлены) | Умеренный |

| Великобритания | Мораторий | Высокий |

| Румыния | Разведочное бурение | Низкий |

Ключевой вывод: Сланцевый газ не станет драйвером энергоперехода ЕС из-за структурных ограничений. Его роль, вероятно, ограничится нишевыми проектами в отдельных странах при условии прорывов в "зеленых" технологиях ГРП и изменении политического контекста.

Прогнозы снижения рентабельности при падении цен на СПГ

Падение цен на сжиженный природный газ (СПГ) на мировых рынках напрямую угрожает рентабельности добычи сланцевого газа. Высокая себестоимость гидроразрыва пласта, бурения горизонтальных скважин и управления экологическими рисками делает проекты уязвимыми при снижении ценовой конъюнктуры. Аналитики прогнозируют, что при стоимости СПГ ниже $3–4 за MMBtu значительная часть действующих скважин в низкопродуктивных регионах станет убыточной.

Финансовая устойчивость операторов зависит от долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, однако их доля сокращается из-за роста спотовых поставок. При сохранении ценового давления ожидается консолидация отрасли: мелкие игроки с высокой долговой нагрузкой будут поглощаться крупными компаниями или уходить с рынка. Особенно критична ситуация для новых проектов, требующих многомиллиардных инвестиций при неопределённой окупаемости.

Факторы, усиливающие риски

- Сокращение маржинальности: Падение цен на 20% снижает операционную прибыль производителей на 35–50% из-за жёсткой структуры затрат.

- Рост конкуренции: Усиление позиций традиционных поставщиков газа и возобновляемых источников энергии.

- Геологические ограничения: Истощение "сладких пятен" (наиболее продуктивных зон) ведёт к бурению скважин с меньшим дебитом.

| Цена СПГ ($/MMBtu) | Доля убыточных проектов | Основные последствия |

|---|---|---|

| > 5.0 | Менее 15% | Стабильные инвестиции, развитие инфраструктуры |

| 3.5–4.0 | 25–40% | Сокращение бурения, реструктуризация долгов |

| < 3.0 | > 60% | Массовая консервация скважин, банкротства |

Долгосрочные перспективы зависят от технологических прорывов, снижающих себестоимость добычи, и государственных субсидий. В противном случае инвесторы переориентируют капитал на проекты с более предсказуемой доходностью даже при умеренных ценах на энергоносители.

Законодательное регулирование сланцевой индустрии в РФ

Российское законодательство не содержит специальных нормативных актов, регламентирующих добычу сланцевого газа как отдельную отрасль. Деятельность регулируется общими положениями федеральных законов: "О недрах", "Об охране окружающей среды", Налоговым кодексом, а также подзаконными актами (постановлениями Правительства, приказами Минприроды).

Ключевые аспекты регулирования включают лицензирование недропользования, экологические требования к гидроразрыву пласта (ГРП), использование водных ресурсов и утилизацию токсичных сточных вод. Особое внимание уделяется защите водоносных горизонтов и контролю химического состава жидкостей для ГРП.

Основные правовые инструменты и ограничения

- Лицензирование: Добыча разрешена только при наличии лицензии на пользование недрами. Распределение участков происходит через аукционы или прямые переговоры для стратегических объектов.

- Экологическая экспертиза: Обязательна для всех проектов с применением ГРП. Требуется оценка рисков загрязнения подземных вод, сейсмической активности и утилизации отходов.

- Налогообложение (НДПИ): Применяются стандартные ставки для природного газа без льгот, характерных для традиционных месторождений в начальный период разработки.

| Нормативный акт | Область регулирования |

|---|---|

| ФЗ №2395-1 "О недрах" | Порядок доступа к участкам, условия лицензий |

| ФЗ №7 "Об охране окружающей среды" | Нормы ПДВ, лимиты на размещение отходов |

| Водный кодекс РФ | Использование водных ресурсов для ГРП |

Дополнительные ограничения введены на региональном уровне. Например, в Башкортостане и Татарстане действуют моратории на применение ГРП в густонаселенных районах. Санкции за нарушения включают приостановку лицензий и многомиллионные штрафы за загрязнение окружающей среды.

Конкуренция с возобновляемыми источниками энергии

Стремительное снижение стоимости технологий солнечной и ветровой генерации создаёт прямую угрозу экономической целесообразности добычи сланцевого газа. За последнее десятилетие цена электроэнергии от ВИЭ упала на 60-85%, достигнув паритета или даже преимущества перед газовыми электростанциями во многих регионах. Это подрывает ключевое конкурентное преимущество сланцевого газа как более дешёвой альтернативы углю.

Жёсткая климатическая политика и углеродное регулирование в ЕС, США и Азии целенаправленно стимулируют переход на безуглеродные источники. Крупные инвестиционные фонды и банки сокращают финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, включая сланцевый газ, переориентируя капитал на ВИЭ. Государственные субсидии и налоговые льготы для "зелёной" энергетики дополнительно усиливают дисбаланс.

Факторы конкурентного давления

| Критерий | Сланцевый газ | ВИЭ |

|---|---|---|

| Операционные расходы | Зависят от цен на сырьё, высокая волатильность | Нулевая стоимость топлива, стабильные расходы |

| Сроки ввода мощностей | 3-5 лет (разведка, бурение, инфраструктура) | Менее 2 лет (особенно СЭС и ВЭС) |

| Экологические издержки | Плата за выбросы СО₂/метана, рекультивация | Минимальные в процессе эксплуатации |

Развитие систем хранения энергии нивелирует главный недостаток ВИЭ – прерывистость генерации. Аккумуляторные хранилища промышленного масштаба позволяют накапливать дешёвую солнечную/ветровую энергию для покрытия пиковых нагрузок, сокращая потребность в газовых пиковых мощностях.

- Технологический паритет: КПД солнечных панелей превысил 22%, КИУМ современных ВЭС достиг 40-60%.

- Инвестиционные тренды: 80% новых генерирующих мощностей в мире в 2022-2023 гг. – ВИЭ.

- Регуляторные риски: Введение трансграничного углеродного налога в ЕС увеличит стоимость газового экспорта.

Хотя сланцевый газ сохраняет роль переходного топлива для замещения угля, его долгосрочные перспективы сужаются. К 2040 году эксперты прогнозируют снижение доли газа в мировом энергобалансе на 8-12% при росте ВИЭ до 45-50%, что ставит под сомнение окупаемость новых капиталоёмких проектов по добыче сланцев.

Анализ жизненного цикла скважины: от бурения до консервации

Жизненный цикл сланцевой скважины начинается с этапа бурения, который включает вертикальный проход до целевого пласта с последующим горизонтальным участком длиной до 3 км в газоносном сланцевом слое. Для укрепления ствола и предотвращения обрушения пород устанавливается обсадная колонна из стальных труб, цементируемая по всей длине для изоляции от вышележащих водоносных горизонтов и предотвращения миграции флюидов.

Следующая критическая фаза – гидравлический разрыв пласта (ГРП). В горизонтальный участок под высоким давлением (до 1000 атм) закачивается смесь воды (90-95%), песка (4.5-9.5%) и химических реагентов (0.5%), создающая сеть трещин в плотной сланцевой породе. Пропант (песок или керамические гранулы) удерживает трещины открытыми, формируя каналы для движения газа к стволу скважины. Часть технологической жидкости (10-70%) возвращается обратно как поток обратного выноса, требующий утилизации.

Этапы эксплуатации и завершения жизненного цикла

Основные стадии после ввода скважины в эксплуатацию:

- Интенсивная добыча: Пиковая добыча газа достигается в первые 1-2 года, но быстро падает (до 70-85% за первый год) из-за низкой проницаемости сланца и истощения ближней зоны пласта.

- Снижение дебита: Добыча стабилизируется на низком уровне на 5-15 лет. Для поддержания рентабельности часто применяются повторные ГРП (рефраки) существующих скважин.

- Консервация/ликвидация: При падении дебита ниже экономически целесообразного уровня скважина останавливается. Начинается этап ликвидации: демонтаж наземного оборудования, механическая и цементная изоляция ствола на нескольких уровнях для предотвращения миграции остаточного газа или пластовых вод.

Ключевые экологические риски связаны с возможностью миграции метана или загрязненных вод через дефекты цементного кольца или коррозию обсадных труб спустя десятилетия после консервации. Долгосрочная целостность заброшенных скважин остается предметом мониторинга и научных исследований.

| Этап жизненного цикла | Основные задачи | Ключевые риски |

|---|---|---|

| Бурение | Создание вертикального и горизонтального ствола, цементирование обсадной колонны | Нарушение целостности цемента, контакт с водоносными горизонтами |

| ГРП | Создание трещиноватости, закачка жидкости и пропанта | Использование больших объемов воды, химическое загрязнение, индуцированная сейсмичность |

| Эксплуатация | Добыча газа, контроль давления, утилизация пластовых вод | Выбросы метана, утечки из наземной инфраструктуры |

| Консервация | Очистка ствола, установка цементных мостов, восстановление территории | Долгосрочная целостность изоляции, миграция остаточных флюидов |

Влияние на водные ресурсы в засушливых регионах

Добыча сланцевого газа требует колоссальных объёмов воды для гидроразрыва пласта – до 20 млн литров на одну скважину. В засушливых регионах с хроническим дефицитом влаги это создаёт прямую конкуренцию за ресурсы между промышленностью, сельским хозяйством и населением. Истощение рек, озёр и подземных водоносных горизонтов ускоряется, угрожая экосистемам и водоснабжению.

Химические реагенты (кислоты, ингибиторы коррозии, биоциды), используемые при ГРП, потенциально загрязняют грунтовые воды при авариях или негерметичности скважин. В условиях засухи низкий уровень водоносных слоёв и медленное естественное очищение усиливают концентрацию токсинов. Обработка и захоронение отработанной жидкости (до 50% возвращается на поверхность) также сопряжены с рисками утечек в почву и источники питьевой воды.

Ключевые риски и последствия

- Деградация водоносных горизонтов: Интенсивный забор воды снижает уровень грунтовых вод, восстановление которых в аридных зонах занимает десятилетия.

- Загрязнение токсичными веществами: Миграция метана, солей тяжёлых металлов и реагентов ГРП в питьевые колодцы.

- Конфликты за ресурсы: Обострение социальной напряжённости из-за перераспределения воды в пользу промышленности.

| Фактор воздействия | Последствия в засушливых регионах |

|---|---|

| Водозабор для ГРП | Снижение дебита рек, усыхание колодцев, гибель влагозависимых экосистем |

| Загрязнение сточных вод | Накопление радионуклидов и солей в почве, непригодность воды для орошения |

| Техногенные аварии | Долговременное заражение водоносных слоёв из-за замедленного разложения загрязнителей |

Список источников

При подготовке материалов о сланцевом газе использовались актуальные данные международных энергетических организаций, научные исследования экологических последствий добычи, а также аналитические отчеты экономических институтов.

Основой для анализа послужили официальные статистические сводки, рецензируемые публикации в профильных журналах и нормативные документы, регулирующие нефтегазовый сектор в ключевых регионах добычи.

- Международное энергетическое агентство (МЭА): Годовые отчеты по прогнозам развития мировой энергетики и технологиям добычи нетрадиционных ресурсов

- Управление энергетической информации США (EIA): Статистические обзоры по запасам сланцевого газа, динамике добычи и себестоимости

- Environmental Science & Technology: Мета-исследования химического состава фракционных жидкостей и миграции метана в гидросфере

- Совет по защите природных ресурсов (NRDC): Аналитические доклады о последствиях гидроразрыва пласта для экосистем

- Journal of Petroleum Science and Engineering: Публикации по инновационным методам снижения водопотребления при бурении

- Министерство природных ресурсов РФ: Мониторинги состояния недр в зонах разведочного бурения

- Институт экономики РАН: Сравнительные исследования конкурентоспособности сланцевого газа относительно СПГ

- Energy Policy: Статьи о влиянии сланцевой революции на геополитику энергетических рынков

- Агентство по охране окружающей среды США (EPA): Регламенты контроля выбросов парниковых газов при эксплуатации скважин

- Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC): Оценки углеродного следа нетрадиционных углеводородов