Танк Т-55 - технические характеристики, фото и история создания

Статья обновлена: 14.01.2026

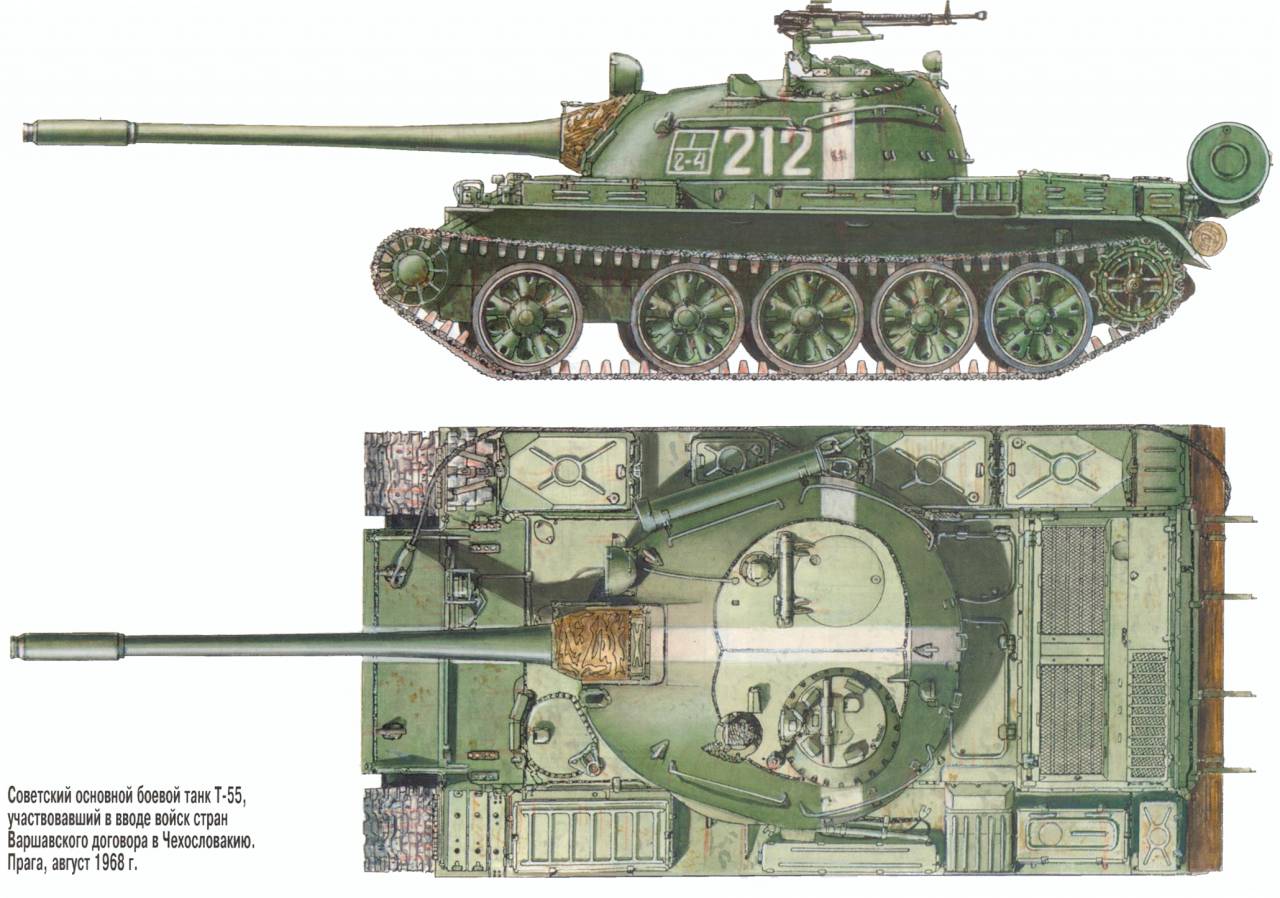

Т-55 по праву считается одним из самых массовых и узнаваемых танков в мировой истории бронетанковой техники.

Разработанный в СССР, он принимал участие в десятках конфликтов по всему миру и стал символом целой эпохи в танкостроении.

В этой статье подробно рассматриваются технические характеристики, история создания и уникальные особенности конструкции Т-55, дополненные архивными фотографиями.

Разработчик и конструкторское бюро Т-55

Танк Т-55 создавался в конструкторском бюро Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил) под руководством главного конструктора Леонида Николаевича Карцева. Это КБ, унаследовавшее традиции знаменитого ОКБ-520, ранее возглавляемого Александром Морозовым, обладало глубокими компетенциями в разработке средних танков, подтверждёнными успехом Т-54.

Работы над модернизацией Т-54 стартовали в 1954 году с целью устранения недостатков базовой модели и адаптации к новым требованиям поля боя. Коллектив КБ сфокусировался на ключевых направлениях: повышение защищённости экипажа от поражающих факторов ядерного оружия, увеличение огневой мощи и запаса хода, а также улучшение эксплуатационных характеристик. Результатом стала глубокая переработка конструкции, сохранившая преемственность с Т-54, но сделавшая Т-55 качественно новой боевой единицей.

Ключевые особенности разработки

- Противоатомная защита: Комплекс ПАЗ (противопожарная автоматика и герметизация корпуса) для действий в условиях радиационного заражения.

- Вооружение: Установка 100-мм нарезной пушки Д-10Т2С со стабилизатором "Циклон" и двухплоскостным приводом наведения.

- Двигатель и ходовая часть: Модернизированный дизель В-55 (580 л.с.), увеличенные топливные баки (+100 л) и усовершенствованная подвеска.

- Системы управления огнём: Новый оптический прицел ТШ-2Б-32П и ночной прибор ТПН-1-22-11.

| Главный конструктор | Л.Н. Карцев |

| КБ / Завод | Уралвагонзавод (ОКБ-520), Нижний Тагил |

| Годы разработки | 1954–1958 |

| Принятие на вооружение | 8 мая 1958 года |

Решение о серийном производстве Т-55 было принято в 1958 году после успешных испытаний, подтвердивших превосходство над Т-54 по защищённости, дальности хода и функциональности. Массовый выпуск развернули на заводах в Нижнем Тагиле, Харькове и Омске, обеспечив широкое распространение машины.

Этапы проектирования и испытаний опытных образцов

Разработка Т-55 стартовала в КБ завода №183 (Нижний Тагил) под руководством Л.Н. Карцева в 1957 году как модернизация Т-54Б. Основной задачей стало создание танка, способного действовать в условиях ядерного конфликта. Инженеры сосредоточились на трёх ключевых направлениях: совершенствование системы противоатомной защиты (ПАЗ), увеличение боезапаса и интеграция нового стабилизатора вооружения.

Для тестирования нововведений изготовили серию опытных образцов под индексом "Объект 155". Первый прототип, завершённый в 1958 году, отличался от Т-54Б герметизированным корпусом с системой ПАЗ, включавшей автоматические затворы воздухозаборников и фильтр-вентиляционную установку. На втором прототипе установили башню с увеличенным погоном и механизм выброса поддонов гильз, что позволило разместить 43 выстрела вместо 34. Третий образец получил комплекс стабилизации вооружения "Циклон-М" и теплозащитный кожух ствола пушки Д-10Т2С.

Ключевые испытания и доработки

- Полигонные тесты (1958 г.) на Уралвагонзаводе выявили перегрев двигателя при герметизации корпуса. Инженеры модернизировали систему охлаждения и вентиляции.

- Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне подтвердили эффективность ПАЗ: танк выдерживал избыточное давление до 30 кПа и сохранял работоспособность в радиусе 300 м от эпицентра.

- Ходовые испытания в Средней Азии показали надёжность ходовой части при температурах +55°C, но потребовали усиления тормозов и доработки воздухоочистителей.

| Проблема испытаний | Решение КБ |

|---|---|

| Затопление двигателя при форсировании водных преград | Установка клапана для отсечки воды на выхлопной трубе |

| Зависание гильз в механизме выброса | Замена материала поддонов и изменение угла наклона эжектора |

| Снижение точности стрельбы в движении | Калибровка стабилизатора "Циклон-М" и усиление крепления прицела ТШ2Б-32П |

После устранения недостатков в 1959 году четвёртый опытный образец успешно прошёл государственные испытания. Особое внимание уделялось проверке системы ПАЗ: внутри танка с работающим двигателем имитировали ядерный взрыв путём распыления радиоактивного люминофора. Контрольные замеры показали снижение проникающей радиации в 10 раз. В мае 1959 года доработанный вариант принят на вооружение под индексом Т-55.

Год принятия на вооружение Советской Армии

Танк Т-55 официально принят на вооружение Советской Армии в 1958 году. Это решение последовало после интенсивных испытаний модернизированной версии Т-54Б, в ходе которых подтвердились улучшенные тактико-технические характеристики машины.

Главным нововведением, обусловившим присвоение нового индекса, стала комплексная система противоатомной защиты (ПАЗ). Она включала герметизацию корпуса, автоматическое отключение двигателя при детекции радиации и фильтро-вентиляционную установку, что позволяло экипажу действовать в условиях применения ядерного оружия.

Ключевые изменения по сравнению с Т-54

- Усиление вооружения: увеличенный боекомплект (43 снаряда вместо 34) и установка зенитного пулемёта ДШКМ

- Новый двигатель: дизель В-55 мощностью 580 л.с. с эжекционной системой охлаждения

- Улучшенная защита: добавление противокумулятивных экранов на башне и корпусе

- Технологические новшества: термодымовая аппаратура и автоматическая система ППО

| Параметр | Т-54Б | Т-55 |

| Принятие на вооружение | 1956 | 1958 |

| Система ПАЗ | Отсутствует | Полный комплекс |

| Боекомплект, выстрелов | 34 | 43 |

Особенности корпуса и броневая защита

Корпус Т-55 выполнен сварным из катаных бронелистов, с рациональными углами наклона лобовых и бортовых деталей. Конструкция оптимизирована под габариты экипажа и агрегатов, с минимальным использованием вертикальных поверхностей для повышения снарядостойкости. Традиционная компоновка включает отделение управления спереди, боевое в центре и моторно-трансмиссионное сзади.

Бронезащита дифференцированная: максимальная толщина сосредоточена в лобовой проекции и башне. Применена гомогенная стальная броня средней твёрдости, сочетающая противоснарядную стойкость с технологичностью производства. Днище корпуса V-образной формы усилено для защиты от противопехотных мин.

Детали бронирования

| Элемент | Толщина (мм) | Угол наклона |

|---|---|---|

| Лоб корпуса (верх) | 100 | 60° |

| Лоб корпуса (низ) | 100 | 55° |

| Борт корпуса | 80 | 0° |

| Корма корпуса | 45 | 17° |

| Лоб башни | 200 | до 30° |

Ключевые особенности:

- Литая полусферическая башня с переменной толщиной стенок (160-200 мм)

- Защита от радиационного заражения: герметизация корпуса, воздушные фильтры

- Усиленные бортовые экраны (5 мм) для ослабления кумулятивных снарядов

- Рациональное распределение массы: 60% брони приходится на переднюю полусферу

Конструкция башни и система её вращения

Башня Т-55 представляет собой цельнолитую конструкцию из стальной брони, имеющую полусферическую (близкую к эллипсоидной) форму. Эта форма, унаследованная от Т-54 и восходящая к ИС-3, была выбрана для увеличения вероятности рикошета снарядов. Наиболее мощное бронирование сосредоточено в лобовой проекции башни, где толщина достигает 200 мм. Борта и корма башни имеют значительно меньшую толщину брони. В передней части башни выполнена амбразура для установки 100-мм нарезной пушки Д-10Т2С и спаренного с ней 7,62-мм пулемета СГМТ. На крыше башни размещается люк командира с призменными приборами наблюдения и (на поздних модификациях) зенитный пулемет ДШКМ.

Вращение башни обеспечивается электрогидравлическим приводом, являющимся основным. Он приводится в действие электродвигателем постоянного тока, питающимся от бортовой сети танка (27 В). Этот привод обеспечивает высокую скорость наведения орудия в горизонтальной плоскости. Для точного наведения орудия и работы в случае отказа основного привода или отсутствия электропитания, предусмотрен ручной механический привод вращения башни. Управление вращением осуществляется наводчиком с помощью пульта управления, расположенного на его рабочем месте.

Ключевые элементы бронезащиты башни:

- Лоб башни: Максимальная толщина ~200 мм (с учетом литья и наклона).

- Маска пушки: Толстая литая броня сложной формы, прикрывающая амбразуру.

- Борта башни: Толщина ~65-130 мм (уменьшается к корме), с большим наклоном.

- Корма башни: Толщина ~30-50 мм.

- Крыша башни: Толщина ~15-30 мм.

| Параметр системы вращения | Значение |

|---|---|

| Тип основного привода | Электрогидравлический |

| Тип дублирующего привода | Ручной механический |

| Максимальная скорость вращения (основной привод) | до 15 град/сек |

| Скорость вращения (ручной привод) | ~0,5 град/сек |

| Полный оборот башни (основной привод) | ~24 секунды |

| Привод ручного механизма | Поворотом маховика наводчика |

| Масса башни с вооружением | ~6000 кг |

100-мм нарезная пушка Д-10Т2С как основное вооружение

Д-10Т2С являлась модификацией проверенной в боях 100-мм танковой пушки Д-10Т, адаптированной для установки на Т-55. Её ключевым усовершенствованием стала интеграция с новым двухплоскостным электрогидравлическим стабилизатором "Циклон", обеспечивавшим точную стрельбу с хода по движущимся целям. Конструкция сохранила клиновой вертикальный затвор и гидравлический откатник с пневматическим накатником, но получила усиленную бронировку казённой части.

Длина ствола составляла 56 калибров (5 600 мм), что обеспечивало высокую начальную скорость снарядов. Пушка монтировалась в литой башне танка на цапфах, угол вертикальной наводки варьировался от -5° до +18°. Для ведения огня использовались телескопический шарнирный прицел ТШ2Б-32П и ночной активный прицел ТПН-1, сопряжённые со стабилизатором.

Тактико-технические параметры

| Тип боеприпасов | Начальная скорость | Бронепробиваемость (500 м) |

| Бронебойно-подкалиберный 3БМ8 | 1 415 м/с | 235 мм |

| Осколочно-фугасный 53-ОФ-412 | 900 м/с | – |

| Кумулятивный 3БК5М | 1 000 м/с | 390 мм |

Боекомплект включал 43 выстрела унитарного заряжания, размещённых в башне и корпусе. Основными типами снарядов были:

- Бронебойные (БР-412Д, 3БМ8) – для поражения тяжелобронированных целей

- Осколочно-фугасные (ОФ-412) – против пехоты и укреплений

- Кумулятивные (3БК5М) – эффективные против динамической брони

Эффективная дальность стрельбы достигала 1 500 м для подвижных целей и 4 000 м – для стационарных. Д-10Т2С превосходила НАТОвские 90-мм орудия по бронепробиваемости, но уступала новым 105-мм системам L7. Техническая скорострельность составляла 6–7 выстр./мин, ограничиваясь ручным заряжанием. Пушка оставалась на вооружении до появления гладкоствольных 115-мм пушек, обеспечив Т-55 высокую огневую мощь в локальных конфликтах 1960–1980-х годов.

Боекомплект основного орудия и размещение снарядов

Боекомплект танка Т-55 состоял из 43 выстрелов раздельного заряжания для 100-мм нарезной пушки Д-10Т2С. Основными типами снарядов были бронебойно-трассирующие (БР-412), осколочно-фугасные (ОФ-412) и подкалиберные (3БМ-8), дополненные дымовыми и кумулятивными боеприпасами в поздних модификациях. Каждый выстрел комплектовался частично сгорающей гильзой с метательным зарядом.

Размещение боекомплекта обеспечивало относительно быстрый доступ заряжающего при сохранении мер взрывобезопасности. Снаряды располагались в четырёх основных зонах: корпусе, башне, нише башни и отделении управления. Гильзы с пороховыми зарядами хранились отдельно от снарядов в герметизированных укладках.

Распределение боекомплекта

- Корпусная укладка: 18 снарядов вертикально вдоль бортов

- Башенные стеллажи: 16 снарядов (8 с каждой стороны башни)

- Ниша башни: 6 готовых к стрельбе выстрелов

- Отделение управления: 3 снаряда за сиденьем механика-водителя

| Тип снаряда | Назначение | Кол-во (тип.) |

|---|---|---|

| БР-412Д | Бронебойный тупоголовый | 20 |

| ОФ-412 | Осколочно-фугасный | 15 |

| 3БМ-8 | Подкалиберный | 5 |

| 3УБК4 | Кумулятивный (поздние версии) | 3 |

Готовые к применению выстрелы в башенной нише обеспечивали высокую скорость первого выстрела. Заряжающий имел доступ к 22 снарядам без изменения позиции. Для защиты от детонации применялись вышибные панели на крыше башни, направляющие взрывную волну наружу при поражении.

Вспомогательное вооружение: пулемётные установки

Основу спаренной установки с пушкой Д-10Т составлял 7,62-мм танковый пулемёт СГМТ. Он размещался справа от орудия в единой маске и имел общие с ним механизмы наведения. Боекомплект пулемёта составлял 3500 патронов в лентах, уложенных в специальных коробках внутри башни и корпуса. СГМТ обеспечивал эффективное поражение живой силы противника и небронированных целей на дистанциях до 800 метров.

Для противовоздушной обороны на командирской башенке монтировался 12,7-мм зенитный пулемёт ДШКМ. Он крепился на турельной установке, позволявшей вести круговой обстрел с углами возвышения от -5° до +82°. Управление осуществлял командир танка, стоя в люке. Боекомплект ДШКМ включал 500 патронов в коробках, размещённых возле места командира. Этот пулемёт мог использоваться и против легкобронированных наземных целей.

Эволюция и особенности

- Модернизация зенитного вооружения: На модификациях Т-55А и Т-55АМ ДШКМ заменён на более современный 12,7-мм НСВТ "Утёс" с улучшенной баллистикой.

- Спаренный пулемёт: С конца 1960-х гг. СГМТ постепенно вытеснялся пулемётом ПКТ с аналогичным калибром 7,62 мм, но повышенной надёжностью и скорострельностью.

- Система управления: Наведение спаренной установки осуществлялось с помощью электрогидравлического привода от наводчика, дублированного ручным механизмом. Зенитный пулемёт наводился исключительно вручную.

Дизельный двигатель В-55: мощность и параметры

Сердцем Т-55 являлся 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-55 жидкостного охлаждения. Этот силовой агрегат представлял собой глубокую модернизацию предыдущих моделей серии В-2, ставшую результатом многолетнего опыта эксплуатации танков в различных условиях. Конструкторы усилили блок цилиндров, усовершенствовали систему топливоподачи и внедрили более эффективный воздухоочиститель.

Мощность двигателя достигла 580 лошадиных сил при 2000 об/мин, что обеспечивало 15-тонной машине удельную мощность порядка 19 л.с./т. Крутящий момент в 2254 Н·м позволял уверенно преодолевать бездорожье и крутые подъемы. Для запуска в условиях низких температур использовалось комбинированное устройство: электростартер и система воздушного запуска со сжатым воздухом.

Ключевые технические параметры

| Тип | V-образный 12-цилиндровый дизель |

| Рабочий объем | 38 880 см³ |

| Степень сжатия | 14-15 |

| Максимальный крутящий момент | 2254 Н·м при 1300 об/мин |

| Расход топлива | 160-180 л/100 км (по шоссе) |

Конструктивные особенности:

- Сухой картер с двумя ступенями очистки масла

- Всережимный регулятор оборотов

- Плунжерный топливный насос высокого давления

- Двухступенчатый воздухоочиститель инерционно-масляного типа

Ресурс двигателя до первого капитального ремонта составлял 500 моточасов. Эксплуатация допускалась при температурах от -40°C до +40°C благодаря системе предпускового подогрева. Совместимость с дизельными топливами ДЛ, ДЗ и ДА обеспечивала работу в любых условиях снабжения.

Трансмиссия и механизм поворота

Танк Т-55 оснащался механической трансмиссией с постоянным зацеплением шестерен, включающей пятиступенчатую коробку передач (5 передних и 1 задняя скорость). Главный фрикцион – сухой, многодисковый, с пневматическим сервоприводом, обеспечивавший плавное включение и снижение усилий управления. Трансмиссия отличалась высокой надежностью и ремонтопригодностью в полевых условиях, что соответствовало требованиям к массовой боевой технике того периода.

Поворот машины осуществлялся через двухступенчатый планетарный механизм поворота (ПМП) с блокировочными фрикционами. Принцип работы заключался в отключении фрикциона одного борта и одновременном подтормаживании соответствующей гусеницы ленточным тормозом. Такая конструкция обеспечивала два радиуса поворота: на малых скоростях – с полной остановкой гусеницы, на высоких – с ее частичным подтормаживанием. Управление осуществлялось двумя рычагами через гидравлические усилители, снижавшие физическую нагрузку на механика-водителя.

Ключевые компоненты системы

| Компонент | Тип | Особенности |

|---|---|---|

| Коробка передач | Пятиступенчатая | Синхронизаторы на 2-5 передачах |

| Главный фрикцион | Многодисковый | Сухое трение, сервопневмопривод |

| Механизм поворота | Планетарный | Две ступени регулировки радиуса |

| Тормоза | Ленточные | С плавающими чугунными накладками |

Эксплуатационные преимущества:

- Высокая живучесть фрикционов при агрессивном маневрировании

- Возможность контролируемого разворота на месте (до 360°)

- Дублирование механического управления при отказе гидроусилителей

Ходовая часть и подвеска: катки и гусеницы

Ходовая часть Т-55 включает пять сдвоенных обрезиненных опорных катков большого диаметра на борт, размещённых в шахматном порядке. Ведущие колёса заднего расположения оснащены съёмными зубчатыми венцами, а направляющие колёса – механизмами натяжения гусениц. Поддерживающие катки отсутствуют для снижения массы и упрощения конструкции.

Подвеска – индивидуальная торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами на первом и пятом узлах подвески. Динамический ход катка достигает 210 мм, что обеспечивает плавное движение по пересечённой местности. Упругие элементы защищены от минно-взрывного воздействия броневыми экранами.

Ключевые особенности гусениц

- Тип: Стальные мелкозвенчатые, с открытым металлическим шарниром

- Ширина: 580 мм (базовый вариант), поздние модификации – 580-620 мм

- Количество траков: 90 шт. на гусеницу

- Сцепление: Гребневое зацепление с ведущими колёсами

| Ресурс гусениц | 5 000-6 000 км (шоссе) |

| Давление на грунт | 0,81 кгс/см² |

| Замена трака | Без демонтажа смежных звеньев |

Катки изготовлены методом штамповки из высокопрочной стали, внутренняя полость заполнена специальной резиновой смесью для поглощения ударных нагрузок. Гусеницы оснащались съёмными асфальтоходными подушками, снижающими повреждение дорожного покрытия. Конструкция обеспечивала преодоление рвов шириной до 2,7 м и стен высотой 0,8 м.

Максимальная скорость и запас хода по топливу

Максимальная скорость движения Т-55 по шоссе достигала 50 км/ч. Эта величина обеспечивалась 12-цилиндровым V-образным дизельным двигателем В-55 мощностью 580 л.с., который позволял танку уверенно преодолевать дорожные препятствия и быстро менять позиции на поле боя.

Запас хода машины составлял до 500 км по шоссе при полной заправке внутренних топливных баков (объёмом 960 литров). Дополнительные внешние баки на 400 литров увеличивали этот показатель до 715 км, что обеспечивало оперативную подвижность в глубоких наступательных операциях без частых дозаправок.

Детали характеристик

Ключевые факторы, влиявшие на динамику:

- Подвеска с индивидуальными торсионами и гусеницы шириной 580 мм

- 5-скоростная коробка передач с планетарными механизмами поворота

- Удельная мощность ~18 л.с./т

| Тип местности | Скорость (км/ч) | Расход топлива (л/100 км) |

| Шоссе | 50 | 190-210 |

| Грунт | 30-35 | 240-260 |

| Бездорожье | 20-25 | 300-400 |

Примечание: Реальная скорость и запас хода снижались на пересечённой местности из-за повышенного сопротивления грунта и работы систем охлаждения. Техническое обслуживание ходовой части напрямую влияло на сохранение паспортных показателей.

Система противоатомной защиты (ПАЗ)

Танк Т-55 стал первым в мире серийным танком, оснащённым комплексной системой противоатомной защиты. Разработка ПАЗ велась в ответ на угрозу применения ядерного оружия на поле боя. Основная задача системы – защита экипажа и внутренних агрегатов машины от поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, проникающей радиации, радиоактивной пыли и светового излучения.

Принцип работы основан на мгновенной герметизации обитаемых отсеков при обнаружении вспышки ядерного взрыва. Специальные датчики-фотореле, размещённые на корпусе и башне, регистрируют световой импульс и запускают автоматическую последовательность действий. Система обеспечивает избыточное давление воздуха внутри танка, препятствуя проникновению заражённой атмосферы.

Ключевые компоненты и функции ПАЗ

- Датчики светового излучения: Фиксируют вспышку взрыва и передают сигнал на блок автоматики.

- Система герметизации: Электроприводы мгновенно закрывают все люки, жалюзи, вентиляционные клапаны и шторки смотровых приборов.

- Фильтровентиляционная установка (ФВУ): Очищает забортный воздух от радиоактивной пыли и аэрозолей через фильтры грубой и тонкой очистки перед подачей внутрь танка.

- Создание избыточного давления: ФВУ нагнетает отфильтрованный воздух, создавая давление на 0,02-0,04 атм выше внешнего, предотвращая подсос заражённого воздуха через микрощели.

- Термостойкие экраны: Защищают резиновые уплотнения люков и элементы ходовой части от оплавления световым излучением.

Эффективность ПАЗ подтверждалась испытаниями: экипаж внутри герметичного Т-55 получал дозу облучения в разы меньше, чем в необорудованной машине. Система обеспечивала защиту при подрыве ядерного боеприпаса мощностью до 15 кт на расстоянии 200-300 м от эпицентра, позволяя танку сохранять боеспособность. ПАЗ также работала в режиме очистки воздуха при движении по радиоактивно заражённой местности.

Приборы ночного видения и прицельные комплексы

Т-55 оснащался активными инфракрасными приборами ночного видения, требующими подсветки целей ИК-прожекторами. Механик-водитель использовал прибор ТВН-2 с прожектором Л-2Г, обеспечивающим видимость до 60 м. Наводчик располагал ночным прицелом ТПН-1-22-11 и прожектором ОУ-3, что позволяло вести прицельный огонь на дистанции до 800 м. Командир танка имел комбинированный прибор ТКН-1 с ИК-прожектором ОУ-3.

Дневные прицельные средства включали телескопический шарнирный прицел ТШ-2Б-32П для наводчика (с переменным 3.5х/7х увеличением) и панорамный прицел ТПКУ-2Б для командира. Для стрельбы с закрытых позиций применялся боковой уровень. Все приборы монтировались в бронированных нишах башни и корпуса с защитными крышками.

Технические параметры прицельных систем

- ТПН-1-22-11: базовое увеличение 5.5х, поле зрения 6°

- ТКН-1: дневное увеличение 5х (поле 10°), ночное 4.2х (поле 8°)

- Прожектор ОУ-3: мощность 500 Вт, дальность ИК-подсветки 400 м

- ТШ-2Б-32П: оптический канал с независимой стабилизацией

Средства связи: радиостанция и переговорное устройство

Основным средством внешней связи на Т-55 служила коротковолновая радиостанция Р-113 "Гранат". Она обеспечивала устойчивую голосовую связь на расстоянии до 20 км в движении и до 30 км с места, работая в частотном диапазоне 20–22,375 МГц. Радиостанция комплектовалась штыревой антенной высотой 4 метра и имела 64 фиксированные частотные канала. Для защиты от радиопомех применялась частотная модуляция сигнала.

Внутританковая связь между членами экипажа организовывалась через переговорное устройство ТПУ Р-120. Устройство состояло из ларингофонных гарнитур с шумоподавлением и абонентских коробок, соединенных экранированным кабелем. Система обеспечивала дуплексную связь без необходимости нажимать переключатель (система "группового разговора") и позволяла подключать до 4 абонентов, включая командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Дополнительные технические детали

Для интеграции систем связи применялись следующие решения:

- Блокировка двигателя: автоматическое отключение ТПУ при запуске стартера для защиты от электрошума

- Командирский пульт: дублированное управление радиостанцией у рабочего места командира

- Экранирование: все провода в боекомплектном отделении защищались стальными трубами

| Характеристика | Р-113 "Гранат" | ТПУ Р-120 |

| Питание | 27 В от бортовой сети | 24 В через преобразователь |

| Время развертывания | 3 мин (из походного положения) | Постоянно готово к работе |

| Особенности | Термостойкий корпус | Автоматическая регулировка громкости |

Эксплуатация в полевых условиях требовала регулярной чистки ларингофонов от пыли и проверки герметичности корпусов оборудования. На модификации Т-55А радиостанцию заменяли на более совершенную Р-123, сохранив совместимость с переговорным устройством.

Т-55А: модернизация радиационной защиты

Основным отличием Т-55А от базового Т-55 стало усиление защиты экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, особенно проникающей радиации. Это было достигнуто за счёт установки специального противорадиационного подбоя (ППП) внутри боевого отделения и башни. Подбой представлял собой слой свинцовых пластин толщиной от 20 до 140 мм, интегрированных в конструкцию стенок и крыши корпуса и башни.

Для повышения герметичности машины при движении в заражённой местности были внедрены система ПАЗ (противоатомная защита) и система ПВО (противопожарное оборудование) повышенной надёжности. Система ПАЗ автоматически создавала избыточное давление внутри танка при обнаружении гамма-излучения ядерного взрыва, блокируя попадание радиоактивной пыли внутрь. Вентиляционная система получила более эффективные фильтры-поглотители.

Ключевые элементы модернизации защиты

- Свинцовый подбой: Локализованная установка пластин в зонах, критичных для защиты экипажа от нейтронного и гамма-излучений.

- Усиленная герметизация: Улучшение уплотнений люков, погона башни, амбразур и других потенциальных точек проникновения радиоактивных веществ.

- Модернизированная ПАЗ: Усовершенствованные датчики излучения и более быстродействующая система создания избыточного давления.

- Улучшенная ФВУ: Фильтро-вентиляционная установка с увеличенной эффективностью очистки воздуха от радиоактивной пыли и аэрозолей.

- Экранирование приборов: Дополнительная защита чувствительной электроники и оптики от электромагнитного импульса (ЭМИ).

Несмотря на усиление защиты, свинцовый подбой значительно увеличил массу танка (примерно на 0.5 тонны) и несколько уменьшил внутренний объем боевого отделения. Т-55А стал массовой модификацией, выпускавшейся с 1962 года, и послужил основой для последующих модернизаций, ориентированных на защиту в условиях применения ОМП.

Экспортные поставки и лицензионное производство

Т-55 стал одним из самых массовых танков в истории, поставлялся более чем в 50 стран мира через программы военно-технического сотрудничества СССР. Основными получателями первоначально выступали государства Организации Варшавского Договора: Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Венгрия и Болгария. С 1960-х годов география расширилась на Ближний Восток (Сирия, Египет, Ирак), Азию (Вьетнам, Индия, Лаос), Африку (Ангола, Эфиопия, Алжир) и Латинскую Америку (Куба, Перу). Всего за рубеж передано свыше 35 000 единиц.

Лицензионное производство развернули несколько государств, адаптировавших базовую модель под свои нужды и технологические возможности. Наиболее масштабный выпуск организовали в Польше и Чехословакии, где танки строились для собственных армий и третьих стран. Китай освоил производство копии Т-55 – Тип 59, ставшей основой для дальнейшего развития китайского танкостроения. Все лицензиаты вносили модификации в вооружение, двигатели и системы связи.

Ключевые страны-производители

- Польша: Выпускала Т-55 с 1964 г., позже модернизировала до версий T-55AM Merida и T-55AD-2M с динамической защитой.

- Чехословакия: Производила Т-55А (обозначение T-55) с 1964 по 1983 гг.; разработала модификацию T-55AM2 с улучшенной СУО.

- Китай: Выпускал копию Тип 59 (с 1959 г.), а также Тип 69 и Тип 79 на его базе; тысячи единиц экспортировались в Пакистан и Иран.

- Румыния: Создала модернизированный TR-580 (1974 г.) с усиленной подвеской и TR-85 (1986 г.) с новым орудием.

| Страна | Обозначение | Особенности | Годы выпуска |

|---|---|---|---|

| Польша | T-55AM Merida | Система "Merida", лазерный дальномер | 1983–1988 |

| Чехословакия | T-55AM2 | СУО Kladivo, допбронирование | 1983–1990 |

| Китай | Тип 59-I | Стабилизатор орудия, ИК-прожектор | 1963–1980 |

Участие в вооружённых конфликтах XX века

Т-55 стал одним из самых массовых участников локальных войн и масштабных столкновений второй половины XX века. Его дебютом стали события в Венгрии (1956), где советские танки применялись для подавления восстания, демонстрируя уязвимость к уличным боям и засадам.

Широкое распространение Т-55 получил на Ближнем Востоке, став основой танковых парков Египта и Сирии в арабо-израильских войнах. В Шестидневной войне (1967) и Войне Судного дня (1973) он нёс тяжёлые потери от современных западных танков и ПТРК, но активно использовался для прорывов и контратак, особенно на Голанских высотах.

Ключевые конфликты с применением Т-55

- Вьетнамская война (1955-1975): Северовьетнамские Т-55 участвовали в финальном наступлении 1975 года, включая штурм Сайгона.

- Индо-пакистанские войны (1965, 1971): Основной танк индийской армии, особенно эффективен в сражении при Шакгаргаре (1971).

- Советско-афганская война (1979-1989): Применялся для поддержки пехоты, но страдал в горной местности от огня душманов.

- Ирано-иракская война (1980-1988): С обеих сторон; массово использовался в "танковых мясорубках" на равнинах.

- Конфликты в Африке: Активно эксплуатировался в Анголе, Эфиопии, Чаде и Сомали до 1990-х годов.

К концу века Т-55, несмотря на моральное устаревание, оставался в строю десятков армий из-за простоты обслуживания. В крупных конфликтах 1980-х (например, Ливан 1982) он уже не мог на равных противостоять новым поколениям бронетехники, но компенсировал это численностью и неприхотливостью.

Тактико-техническое сравнение с современниками НАТО

Основными западными аналогами Т-55 в период его появления (конец 1950-х - 1960-е годы) были американский M48 Patton III, британский Centurion Mk.5/7 и французский AMX-30. Ключевые отличия проявлялись в концептуальных подходах: советский танк делал ставку на компактность, низкий силуэт, массовость и простоту эксплуатации в крупномасштабном конфликте, тогда как западные машины часто имели больший вес и сложность, акцентируя защиту и точность огня.

Т-55 выделялся значительно меньшей боевой массой (около 36 тонн против 45-50+ тонн у M48 и Centurion), что обеспечивало ему лучшую оперативную подвижность и проходимость по слабым мостам. Его дизельный двигатель В-55 (580 л.с.) был экономичнее бензиновых силовых установок конкурентов, обеспечивая сопоставимую удельную мощность (около 16 л.с./т) и больший запас хода (500-600 км). Однако уровень комфорта экипажа и эргономики уступал западным аналогам.

Сравнение ключевых характеристик

| Характеристика | Т-55 | M48A2 Patton III | Centurion Mk.5 | AMX-30B |

|---|---|---|---|---|

| Год принятия | 1958 | 1953 | 1955 | 1966 |

| Боевая масса (т) | 36 | 47 | 51 | 36 |

| Лобовая броня (мм) | 100-200 (наклон) | 110 (литая) | 120-150 | 80 (наклон) |

| Орудие | 100-мм Д-10Т2С | 90-мм M41 | 105-мм L7 | 105-мм CN-105-F1 |

| Мощность двигателя (л.с.) | 580 | 825 (бензин) | 650 (бензин) | 720 (дизель) |

| Запас хода (км) | 500-600 | ~300 | 190 | 600 |

| СУО / Ночное видение | Оптический прицел ТШ2Б-32П, ИК-прожектор | Оптический дальномер M13, ИК-приборы | Оптический дальномер, ИК-приборы | Оптический прицел, ИК-приборы |

Бронирование: Т-55 имел рациональные углы наклона брони (до 60°), обеспечивавшие высокую приведённую толщину против подкалиберных снарядов, но уступал Centurion и M48 в абсолютной толщине гомогенной брони. Французский AMX-30 сделал ставку на мобильность и мощное орудие в ущерб защите.

Вооружение: Советская 100-мм пушка Д-10Т2С превосходила 90-мм орудие ранних M48 по бронепробиваемости, но уступала британской 105-мм L7 (на поздних Centurion) и французской CN-105-F1 по могуществу ОФС и эффективной дальности. Т-55 имел меньший боекомплект (43 выстрела) по сравнению с M48 (60) и Centurion (65).

Электроника и СУО: Это было слабым местом Т-55. Он оснащался только оптическим прицелом и инфракрасными приборами ночного видения первого поколения, тогда как M48 и Centurion уже получили оптические дальномеры и более совершенные ИК-системы, повышавшие вероятность попадания с первого выстрела на дистанциях свыше 1000 м.

Преимущества Т-55:

- Исключительная ремонтопригодность и простота конструкции

- Низкая стоимость производства и эксплуатации

- Высокая подвижность и запас хода

- Компактность и малая высота (2.35 м)

- Система ПАЗ (противоатомной защиты)

Недостатки в сравнении:

- Слабое приборное оснащение и СУО

- Тесное боевое отделение

- Отсутствие стабилизатора орудия в вертикальной плоскости на ранних моделях

- Ограниченный боекомплект основного орудия

Состояние и применение Т-55 в современных армиях

Несмотря на глубокую архаичность базовой конструкции, созданной в середине XX века, танк Т-55 и его модификации остаются на вооружении армий нескольких десятков государств мира. Основными операторами являются страны Азии, Африки и Ближнего Востока, а также некоторые государства постсоветского пространства и Восточной Европы. Их наличие обусловлено сочетанием факторов: огромным количеством выпущенных машин, их дешевизной (как в закупке б/у, так и в эксплуатации), простотой в обслуживании и ремонте силами низкоквалифицированного персонала, а также достаточной эффективностью против легкобронированных целей и пехоты в локальных конфликтах низкой интенсивности.

Ключевым ограничением Т-55 в современной войне является катастрофическая уязвимость. Его броня не обеспечивает защиту от современных кумулятивных и подкалиберных боеприпасов основных боевых танков (ОБТ) противника, а также от широко распространенных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и РПГ. Отсутствие современных систем управления огнем, стабилизации вооружения, приборов ночного видения и динамической защиты делает его крайне неэффективным в прямом столкновении с современными ОБТ или в условиях насыщенного противотанковыми средствами поля боя. Основная ценность Т-55 сегодня часто заключается не в его танковых качествах, а в наличии мощного орудия, которое можно использовать как подвижное артиллерийское средство поддержки пехоты с закрытых позиций.

Современные роли и модернизации

В попытке продлить срок службы и повысить боевую ценность, Т-55 подвергается различным модернизациям, часто локальным и ограниченным по бюджету:

- Модернизация вооружения: Установка более мощных орудий (100-мм или 105-мм нарезных, реже 125-мм гладкоствольных), дополнительных пулеметов, ПТРК (например, «Конкурс» или «Барьер» на украинских Т-55АГМ).

- Улучшение защиты: Навесная динамическая защита (ДЗ), реже - модульная навесная броня, решетчатые экраны против РПГ. Пример: словенский М-55S с израильской ДЗ.

- Обновление систем: Установка современных прицелов (дневных/ночных), лазерных дальномеров, элементарных СУО, систем связи, новых двигателей.

- Специализированные машины: Переделка в тяжелые бронированные эвакуаторы (БРЭМ), инженерные машины разграждения (ИМР), огнеметные танки (ТО-55), самоходные минометы.

| Преимущества в современном контексте | Недостатки и уязвимости |

|---|---|

|

|

Применение Т-55 в последних конфликтах (Сирия, Йемен, Ливия, вторжение России в Украину) наглядно демонстрирует его роль как эрзац-танка или подвижного артиллерийского орудия. Используются они часто в условиях нехватки современной техники, в обороне статичных позиций, для огневой поддержки с дистанции или в городских боях, где их слабость частично нивелируется тактикой засад. Однако потери этих машин крайне высоки при столкновении с современными противотанковыми средствами или ОБТ. Их использование сегодня – скорее свидетельство нехватки ресурсов или тактических соображений (например, как отвлекающая цель или для расхода боеприпасов противника), чем реальной боевой эффективности танка в его классическом понимании.

Список источников

При подготовке материала использовались авторитетные печатные издания и специализированные интернет-ресурсы по бронетанковой технике.

Основные источники информации включают исторические исследования, техническую документацию и архивные материалы.

Литература и ресурсы

- Барятинский М.Б. "Советские танки в бою. От Т-26 до ИС-2"

- Карцев Л.Н. "Воспоминания конструктора танков"

- Техническое руководство по эксплуатации танка Т-55 (издание Министерства обороны СССР)

- Архивные материалы Нижнетагильского музея бронетанковой техники

- Статьи из журнала "Техника и вооружение"

- Материалы экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил РФ (Москва)

- Специализированные исследования по истории Уралвагонзавода

- Открытые публикации Военно-исторического журнала

- Технические отчеты НИИ стали периода 1950-1960 гг.