Устройство АКПП - конструкция и механизм действия

Статья обновлена: 14.01.2026

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – сложный механизм, обеспечивающий плавное изменение крутящего момента без участия водителя. Её внедрение кардинально упростило процесс управления автомобилем.

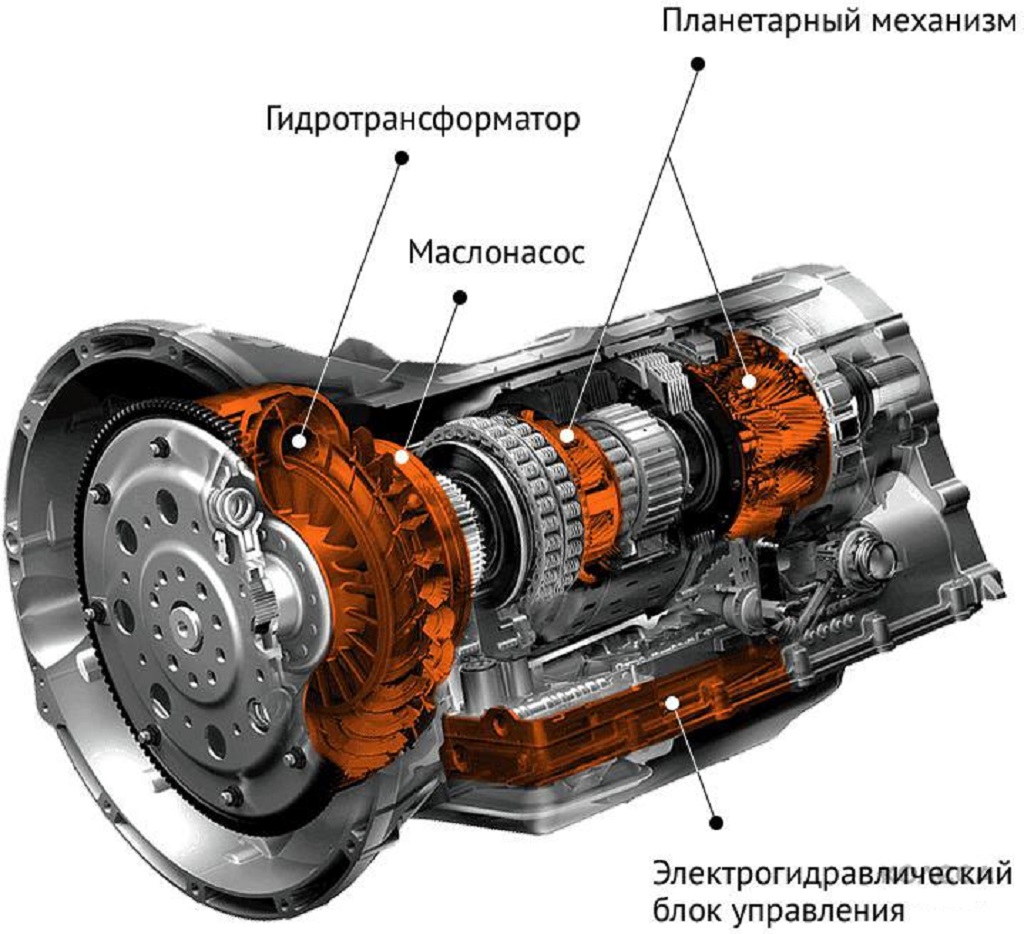

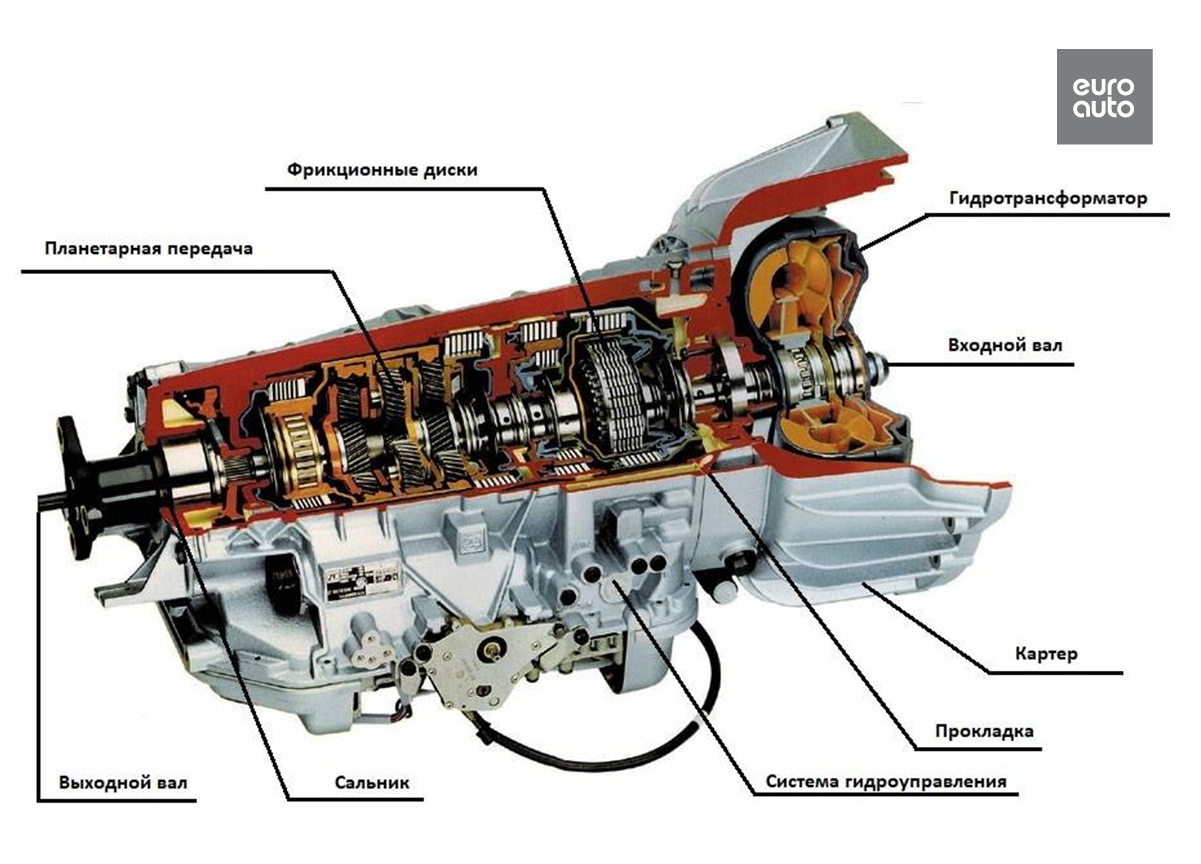

Конструктивно АКПП состоит из трёх ключевых компонентов: гидротрансформатора, заменяющего сцепление, планетарных редукторов, формирующих передаточные числа, и гидравлической системы управления, регулирующей переключения.

Принцип работы основан на преобразовании потока трансмиссионной жидкости: давление масла активирует фрикционные пакеты и тормозные ленты, автоматически изменяя конфигурацию планетарных рядов.

Ключевые преимущества АКПП перед механической трансмиссией

Автоматическая коробка передач (АКПП) обеспечивает повышенный комфорт вождения, полностью исключая необходимость ручного переключения передач и выжима сцепления. Это снижает физическую нагрузку на водителя, особенно в условиях городских пробок или длительных поездок, концентрируя внимание на дорожной ситуации.

Современные АКПП с электронным управлением оптимизируют работу двигателя, подбирая оптимальные моменты и плавность переключений, что недостижимо при ручном управлении. Это минимизирует рывки и обеспечивает предсказуемую динамику разгона, адаптируясь к стилю вождения и дорожным условиям.

Основные плюсы автоматической трансмиссии:

- Защита от ошибок: Предотвращает перегрузку двигателя (например, старт на высокой передаче) и непреднамеренную остановку мотора при резком торможении.

- Плавность хода: Гидротрансформатор и точные алгоритмы переключений исключают рывки, характерные для ручного сцепления.

- Быстродействие: Современные АКПП (особенно роботизированные и преселективные) переключают передачи быстрее человека.

- Упрощение управления: Отсутствие педали сцепления облегчает обучение новичков и снижает утомляемость.

- Интеллектуальные режимы: Адаптация к стилю вождения, функция тихого старта на скользком покрытии, ручное переключение без сцепления.

| Критерий | АКПП | Механика (МКПП) |

|---|---|---|

| Удобство в пробках | Автоматическое переключение | Постоянная работа сцеплением |

| Старт на подъеме | Удержание тормозами без отката | Риск отката без навыка |

| Износ сцепления | Отсутствует | Требует замены |

Основные компоненты гидротрансформатора в АКПП

Гидротрансформатор представляет собой герметичный узел, заполненный трансмиссионной жидкостью, и состоит из нескольких ключевых компонентов, которые обеспечивают передачу и преобразование крутящего момента от двигателя к коробке передач.

Основными элементами гидротрансформатора являются насосное колесо, турбинное колесо, реактор, муфта свободного хода и блокировочная муфта. Каждый из них выполняет свою функцию в процессе работы.

Функциональные элементы гидротрансформатора

| Компонент | Функция |

|---|---|

| Насосное колесо (Pump) | Создает поток масла, направляя его на турбинное колесо. Жестко соединено с коленчатым валом двигателя. |

| Турбинное колесо (Turbine) | Принимает поток жидкости от насосного колеса и передает крутящий момент на входной вал коробки передач. |

| Реактор (Stator) | Перенаправляет поток жидкости обратно на насосное колесо, увеличивая крутящий момент. Установлен на муфте свободного хода. |

| Муфта свободного хода | Позволяет реактору вращаться только в одном направлении, блокируя его при необходимости увеличения момента. |

| Блокировочная муфта (Lock-up) | Обеспечивает жесткое соединение двигателя с коробкой передач на высоких скоростях, минуя гидравлическую связь. |

Роль насосного колеса в передаче крутящего момента

Насосное колесо является ключевым элементом гидротрансформатора АКПП, напрямую соединенным с коленчатым валом двигателя. Оно выполняет функцию преобразования механической энергии вращения двигателя в кинетическую энергию потока трансмиссионной жидкости. Конструктивно представляет собой лопастное колесо, закрепленное в герметичном корпусе гидротрансформатора.

При вращении коленвала насосное колесо создает мощный центробежный поток масла под высоким давлением. Этот поток направляется под определенным углом на лопатки турбинного колеса, жестко связанного с входным валом коробки передач. Таким образом, физический контакт между двигателем и трансмиссией отсутствует – энергия передается исключительно через жидкость.

Принцип гидродинамической передачи

Эффективность работы насосного колеса определяется тремя факторами:

- Скорость вращения – чем выше обороты двигателя, тем сильнее центробежный эффект

- Конфигурация лопаток – специальный профиль создает вихревой поток с минимальными потерями энергии

- Давление жидкости – регулируется системой управления АКПП в зависимости от нагрузки

При старте автомобиля насосное колесо генерирует максимальный крутящий момент за счет большой разницы скоростей с турбинным колесом. По мере выравнивания оборотов КПД передачи снижается, что компенсируется блокировкой гидротрансформатора. Управляемый жидкостный поток также обеспечивает плавное трогание с места и демпфирование крутильных колебаний.

Конструкция и функции турбинного колеса гидротрансформатора

Турбинное колесо расположено непосредственно напротив насосного колеса внутри герметичного корпуса гидротрансформатора. Оно жестко соединено с первичным валом автоматической коробки передач через ступицу, что обеспечивает передачу крутящего момента на планетарные механизмы АКПП. Конструктивно колесо состоит из криволинейных лопаток особой геометрии, закрепленных на центральной втулке и внешнем ободе, изготовленных методом точного литья из алюминиевых сплавов или штамповки из стальных листов.

Лопатки турбины имеют противоположный изгиб относительно лопаток насосного колеса и располагаются под строго рассчитанными углами для максимально эффективного преобразования кинетической энергии жидкости. Торцевая поверхность колеса образует полусферическую чашу, обеспечивающую замкнутый путь циркуляции масла между турбиной и насосом. Минимальные зазоры между элементами (обычно 2-4 мм) и гидродинамическая форма каналов снижают турбулентность потока рабочей жидкости.

Ключевые функции и принцип работы

Основные задачи турбинного колеса:

- Преобразование гидравлической энергии в механическую – кинетическая энергия масла, выбрасываемого насосным колесом, вызывает вращение турбины

- Передача крутящего момента – создаваемое усилие через шлицевое соединение ступицы передается на первичный вал АКПП

- Обеспечение плавности хода – гидродинамическое сцепление исключает жесткие удары при старте автомобиля

Принцип действия основан на законах гидродинамики: масло, поступающее под давлением от насоса, ударяет в вогнутую поверхность лопаток турбины, заставляя колесо вращаться в том же направлении. Разница скоростей вращения насосного и турбинного колес (проскальзывание) достигает 90% на холостых оборотах, но уменьшается при выравнивании частот вращения.

| Параметр | Влияние на работу |

|---|---|

| Количество лопаток | Определяет КПД преобразования энергии (обычно 28-35 элементов) |

| Угол атаки лопастей | Оптимизирует захват масляного потока при разных режимах нагрузки |

| Радиус кривизны | Влияет на центробежное ускорение жидкости и величину крутящего момента |

Совместно с реактором турбинное колесо формирует вихревой круговорот масла, обеспечивая многократное усиление входного момента двигателя (до 2.5 раз). При достижении синхронного вращения насоса и турбины блокировочная муфта жестко соединяет элементы, исключая гидравлические потери.

Назначение реактора (статора) в гидротрансформаторе

Реактор (статор) является центральным элементом гидротрансформатора, зафиксированным на корпусе через обгонную муфту. Его лопастная конструкция расположена между турбинным и насосным колесами, перенаправляя потоки трансмиссионной жидкости при разнице скоростей вращения входного и выходного валов.

Ключевая функция статора – преобразование кинетической энергии жидкости в дополнительный крутящий момент. При изменении направления потока масла (до 90°) возникает реактивная сила, которая усиливает давление на лопатки насосного колеса. Это обеспечивает моментное усиление до 2-3 раз на старте автомобиля.

Принцип работы реактора

Режимы работы определяются обгонной муфтой:

- При большой разнице скоростей (старт, разгон): муфта блокирует статор, создавая замкнутый контур циркуляции жидкости с максимальным крутящим моментом.

- При выравнивании оборотов (установившееся движение): муфта разблокируется, статор вращается с потоком, переводя гидротрансформатор в режим гидромуфты без усиления момента.

Технические последствия отсутствия реактора:

| Параметр | С реактором | Без реактора |

| КПД на старте | 85-92% | ≤45% |

| Разгонная динамика | Оптимизирована | Заметно снижена |

| Перегрев масла | Минимизирован | Критический |

Принцип работы муфты блокировки гидротрансформатора

Муфта блокировки (Lock-Up Clutch) – фрикционный механизм, расположенный между корпусом гидротрансформатора и его турбинным колесом. Её ключевая задача – устранить гидравлическое проскальзывание между насосным и турбинным колесами на определённых режимах движения для повышения КПД трансмиссии и снижения расхода топлива.

При разблокированном состоянии гидротрансформатор работает классическим образом: крутящий момент передаётся через поток трансмиссионной жидкости, обеспечивая плавность и демпфирование вибраций. Однако этот режим сопровождается потерями энергии (до 10-15%) из-за проскальзывания. Муфта активируется для их минимизации при стабильных скоростях.

Алгоритм работы и управление

Активация муфты контролируется электронным блоком управления (ЭБУ) АКПП на основе сигналов:

- Скорости автомобиля (обычно от 50-70 км/ч)

- Положения педали акселератора

- Выбранной передачи (чаще высшие передачи)

- Температуры трансмиссионной жидкости

При выполнении условий ЭБУ подаёт сигнал на соленоид блокировки в гидроблоке. Это направляет поток масла под давлением в полость между поршнем муфты и корпусом гидротрансформатора. Поршень прижимает фрикционные накладки к внутренней поверхности корпуса, создавая жёсткую механическую связь между двигателем и входным валом АКПП.

Для предотвращения рывков и вибраций современные системы используют режим управляемого проскальзывания (Flex Lock-Up):

- Плавное увеличение давления на муфту при начале блокировки

- Короткая фаза частичного проскальзывания для гашения крутильных колебаний

- Полная жёсткая блокировка при выравнивании скоростей

При торможении, резком нажатии на газ или снижении скорости ЭБУ мгновенно разблокирует муфту, возвращая гидротрансформатор в режим гидродинамической передачи момента для обеспечения плавности работы.

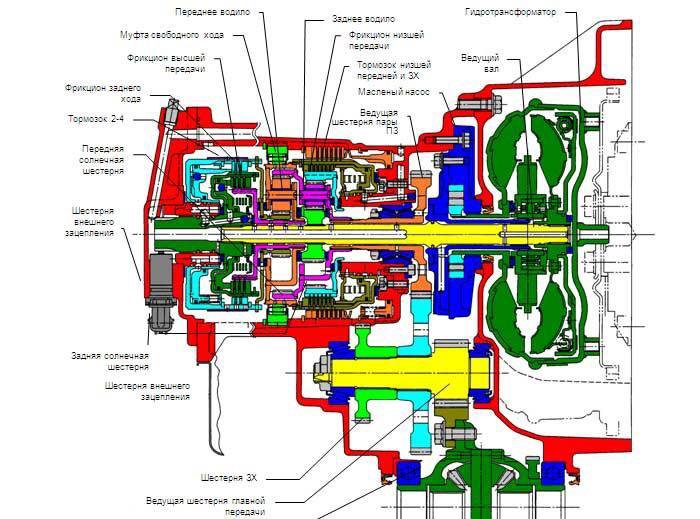

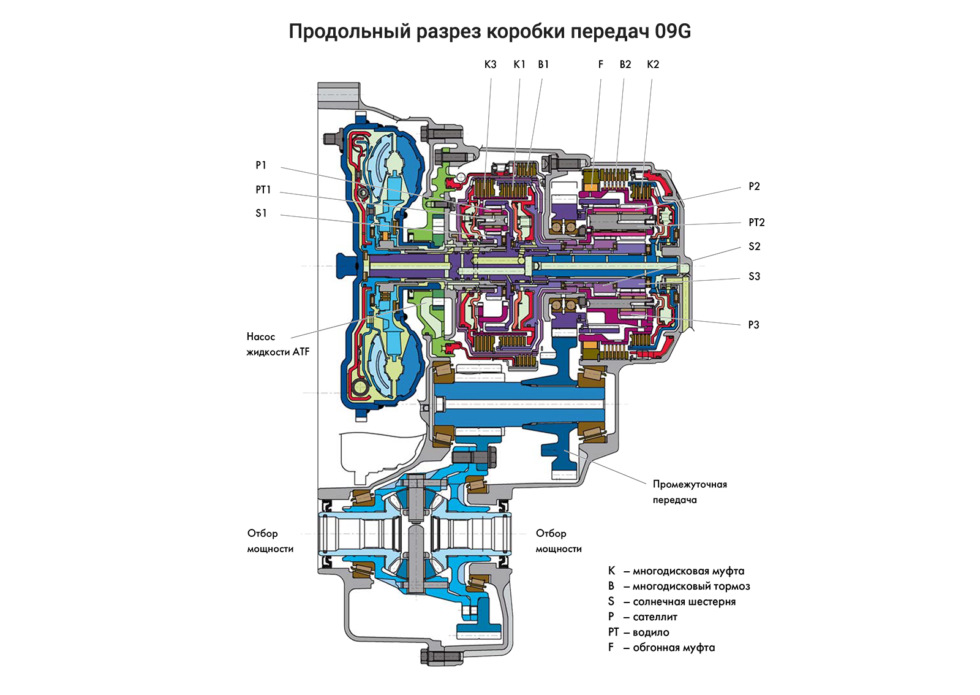

Планетарные передачи: типы и устройство зубчатых рядов

Основой планетарной передачи является зубчатый механизм, состоящий из центральной солнечной шестерни, коронной шестерни (эпицикла) с внутренними зубьями, планетарных шестерён (сателлитов) и водила, удерживающего сателлиты на осях. Сателлиты одновременно находятся в зацеплении с солнечной и коронной шестернями, образуя замкнутый кинематический контур.

Функционирование передачи определяется фиксацией одного элемента и передачей крутящего момента через два других. Блокировка разных компонентов (солнечной шестерни, водила или эпицикла) в сочетании с подводом/отводом момента создаёт несколько передаточных отношений. Компактность и соосность входного/выходного валов обеспечивают эффективное преобразование скорости и усилия в ограниченном пространстве АКПП.

Типы планетарных рядов в АКПП

В автоматических коробках применяются следующие конфигурации:

- Одинарный планетарный ряд: Базовый блок с одним набором сателлитов. Обеспечивает 3 режима (повышение, понижение, реверс) и нейтраль.

- Двойной планетарный ряд (ряд Равиньо): Две объединённые планетарные передачи с общим водилом или солнечной шестернёй. Позволяет реализовать до 4 передач переднего хода без дополнительных рядов.

- Тройные комплексы: Комбинации из трёх рядов для многоступенчатых АКПП (6-10 скоростей). Обеспечивают расширенный диапазон передаточных чисел при компактных габаритах.

Принцип управления: Блокировка элементов осуществляется фрикционными муфтами и тормозами, управляемыми гидравликой. Например, для прямой передачи в одинарном ряду блокируются солнечная шестерня и водило, заставляя весь механизм вращаться как единое целое.

| Тип ряда | Элементы управления | Функции в АКПП |

|---|---|---|

| Одинарный | 2 тормоза, 1 муфта | Нейтраль, задний ход, 2 передачи |

| Двойной (Равиньо) | 3 тормоза, 2 муфты | 4 передачи переднего хода + реверс |

Ключевое преимущество планетарных механизмов – плавность переключений благодаря частичному перекрытию работы фрикционов во время смены передач, что исключает разрыв потока мощности.

Солнечная шестерня: расположение и взаимодействие с элементами

Солнечная шестерня является центральным компонентом планетарного ряда АКПП. Она жестко закреплена на оси трансмиссии и расположена строго соосно с другими элементами передачи. Внешние зубья солнечной шестерни находятся в постоянном зацеплении с зубьями сателлитов, которые вращаются вокруг неё. Позиционируется между водилом сателлитов и коронной (эпициклической) шестерней, формируя кинематическую основу планетарного механизма.

Ключевое взаимодействие солнечной шестерни происходит с тремя элементами: сателлитами (неподвижно закрепленными на водиле), коронной шестерней (охватывающей весь ряд) и фрикционными муфтами/тормозами. Вращение солнечной шестерни передается на сателлиты, которые, в зависимости от блокировки элементов, либо проворачивают коронную шестерню, либо катятся по её внутренним зубьям, либо фиксируют водило. Фиксация самой солнечной шестерни ленточным тормозом или фрикционной муфтой полностью меняет передаточное отношение.

Функциональные состояния в планетарном ряду

| Состояние солнечной шестерни | Взаимодействие | Результат в передаче |

|---|---|---|

| Ведомая | Получает крутящий момент от входного вала | Активирует сателлиты для передачи усилия |

| Заблокированная | Фиксация тормозом (муфтой) | Создает понижающее передаточное отношение |

| Свободно вращающаяся | Отсутствие связи с входом/выходом | Нейтральный режим или холостой ход |

При прямом включении передачи (например, 3-4 ступени) солнечная шестерня жестко соединяется фрикционами с коронной шестерней и водилом, обеспечивая синхронное вращение всех элементов планетарного ряда. В режиме заднего хода она становится ведущим звеном, а водило сателлитов блокируется, вынуждая коронную шестерню вращаться в обратном направлении.

Конструкция и функции сателлитов планетарного редуктора

Сателлиты представляют собой небольшие цилиндрические шестерни, расположенные между центральной солнечной шестернёй и внешней коронной шестернёй. Они устанавливаются на осях водила планетарного ряда, которое обеспечивает их синхронное вращение. Каждый сателлит находится в постоянном зацеплении одновременно с солнечной и коронной шестернями, образуя кинематическую связь.

Конструктивно сателлиты имеют зубчатый венец по всей внешней окружности и гладкую внутреннюю поверхность, вращающуюся на подшипниках скольжения или игольчатых подшипниках, закреплённых на осях водила. Точность изготовления зубьев критична для равномерного распределения нагрузки и минимизации шумов.

Функциональные особенности

Ключевые функции сателлитов:

- Передача крутящего момента: Обеспечивают передачу усилия между солнечной и коронной шестернями с изменением направления вращения.

- Формирование передаточных отношений: Позволяют реализовать разные режимы работы (повышение/понижение передачи, реверс, нейтраль) в зависимости от блокировки элементов планетарного ряда.

- Распределение нагрузки: Одновременное зацепление с двумя шестернями снижает удельное давление на зубья, повышая долговечность узла.

| Характеристика | Описание |

| Количество в ряду | 3-5 шт. (зависит от нагрузки) |

| Материал | Легированная сталь с цементацией |

| Тип зацепления | Эвольвентное с коррекцией профиля |

При блокировке водила сателлиты преобразуют вращение в планетарном режиме, обеспечивая прямую передачу. Если заблокирована коронная шестерня – сателлиты обкатываются вокруг неё, реализуя понижающую передачу. Их кинематическая гибкость лежит в основе переключения скоростей АКПП без разрыва потока мощности.

Корона (эпицикл) планетарной передачи: особенности работы

Корона (эпицикл) представляет собой крупное зубчатое колесо с внутренним зацеплением, расположенное по периферии планетарного ряда. Она находится в постоянном зацеплении с сателлитами, которые вращаются на своих осях внутри ее зубчатого венца. Эпицикл не имеет жесткой фиксации с валом двигателя или трансмиссии, что обеспечивает гибкость в передаче крутящего момента.

Особенность короны заключается в ее способности выполнять три ключевых функции: принимать вращение от сателлитов, передавать крутящий момент на выходной вал через фрикционные пакеты или элементы блокировки, а также изменять направление и скорость вращения в зависимости от состояния других элементов планетарного механизма (солнечной шестерни, водила). Ее движение напрямую определяет передаточное число ступени.

Принципы взаимодействия элементов

Работа эпицикла зависит от режима блокировки компонентов планетарного ряда:

- При неподвижной короне вращение от водила передается на солнечную шестерню с понижением скорости (повышающая передача).

- При соединении короны с водилом весь механизм блокируется как единое целое, обеспечивая прямую передачу (1:1).

- Если эпицикл получает крутящий момент от входного вала (через фрикцион), а солнечная шестерня заторможена – водило вращается с пониженной скоростью (понижающая передача).

Для фиксации или соединения эпицикла с другими элементами используются:

| Ленточный тормоз | Жестко стопорит корону на картере АКПП. |

| Фрикционные пакеты | Блокируют эпицикл с картером (тормоз) или соединяют его с входным/выходным валом (муфта). |

| Обгонная муфта | Разрешает вращение короны только в одном направлении, предотвращая пробуксовку. |

Водило планетарного механизма: фиксация сателлитов

Водило представляет собой цельнолитую или сборную металлическую деталь сложной формы, которая выполняет функцию несущей конструкции для сателлитов. Оно обеспечивает строго заданное взаимное расположение осей сателлитов относительно солнечной шестерни и эпицикла, формируя кинематическую основу планетарного ряда.

Фиксация сателлитов на водиле осуществляется через прецизионные оси, запрессованные или зафиксированные стопорными кольцами в специальных посадочных гнёздах. Каждый сателлит вращается на оси через игольчатый или роликовый подшипник, что минимизирует трение при передаче крутящего момента между элементами передачи.

Ключевые аспекты фиксации

Конструктивные элементы крепления:

- Оси сателлитов – стальные штифты с полированной поверхностью, воспринимающие радиальные нагрузки.

- Стопорные кольца – предотвращают осевое смещение осей в посадочных отверстиях водила.

- Игольчатые подшипники – обеспечивают вращение сателлита на оси с минимальными потерями.

Требования к фиксации:

- Сохранение соосности всех сателлитов относительно центрального вала

- Отсутствие люфтов в радиальном и осевом направлениях

- Равномерное распределение нагрузки между сателлитами

- Обеспечение теплового зазора при расширении деталей

| Элемент фиксации | Материал | Последствия неисправности |

|---|---|---|

| Ось сателлита | Легированная сталь 20ХГНМ | Перекос сателлитов, заклинивание ряда |

| Стопорное кольцо | Пружинная сталь 65Г | Осевое смещение сателлитов, разрушение подшипника |

| Игольчатый подшипник | Сталь ШХ15 | Перегрев, задиры шестерён, шум при работе |

Принцип работы: При блокировке водила тормозной лентой или фрикционом сателлиты теряют возможность вращаться вокруг центральной оси, превращаясь в паразитные шестерни. Это заставляет эпицикл и солнечную шестерню вращаться в противоположных направлениях, формируя понижающую передачу.

Нарушение фиксации сателлитов приводит к дисбалансу планетарного ряда, ударным нагрузкам и быстрому разрушению зубьев шестерён. Контроль состояния осей и подшипников водила – критически важная процедура при ремонте АКПП.

Фрикционные диски АКПП: материалы и принцип сцепления

Фрикционные диски – ключевые компоненты пакетов сцепления в АКПП, отвечающие за передачу крутящего момента между валами через управляемое трение. Они формируют подвижные связи в планетарных редукторах, попеременно блокируя или разъединяя элементы трансмиссии под давлением масла.

Конструктивно диски объединены в чередующиеся наборы: стальные ведущие диски с наружными шлицами жестко фиксируются в барабане, а ведомые фрикционные с внутренними шлицами – в ступице. Сжатие пакета гидравлическим поршнем вызывает их взаимное прижатие.

Материалы фрикционных накладок

Рабочие поверхности ведомых дисков покрыты композитными накладками. Основные материалы:

- Целлюлозные волокна: пропитанные смолами, обеспечивают плавное включение и износостойкость в стандартных условиях.

- Кевларовые нити: повышают термостойкость (до 400°C) и нагрузочную способность, применяются в спортивных АКПП.

- Углеродные композиты: используются в тяжелонагруженных трансмиссиях, отличаются минимальным износом и стабильным коэффициентом трения.

Принцип сцепления основан на гидравлическом управлении и силе трения. При подаче масла в поршневую полость:

- Поршень перемещается, сжимая пакет дисков.

- Фрикционные накладки прижимаются к стальным поверхностям.

- Кинетическая энергия преобразуется в трение, синхронизируя скорости вращения элементов.

- Масло ATF отводит тепло от зоны контакта и смазывает сопряжения.

Эффективность сцепления зависит от:

| Давление масла | Определяет силу прижатия дисков |

| Состояние ATF | Влияет на смазку и теплоперенос |

| Температура | Превышение нормы вызывает "пробуксовку" |

Устройство пакетов фрикционов для включения передач

Фрикционные пакеты представляют собой наборы чередующихся металлических дисков и фрикционных накладок, собранных в единый модуль. Металлические диски (стальные) имеют наружные выступы для жёсткой фиксации в корпусе коробки передач или барабане, тогда как фрикционные диски с композитным покрытием оснащены внутренними шлицами для соединения с валом или ступицей планетарного ряда.

Ключевым элементом управления является гидравлический поршень, расположенный в цилиндре рядом с пакетом. При подаче рабочей жидкости под давлением поршень сжимает диски, создавая силу трения между ними. Это блокирует взаимное вращение компонентов, передавая крутящий момент через планетарный механизм для включения конкретной передачи.

Конструктивные особенности и принцип работы

Состав пакета:

- Стальные диски: изготавливаются из закалённой стали с термообработкой, имеют гладкую поверхность

- Фрикционные диски: основа из стали с наклеенными/напрессованными накладками из кевлара, карбона или спечённого металлокерамического композита

Принцип срабатывания: В выключенном состоянии диски свободно проскальзывают. При активации масло давит на поршень, который сжимает пакет. Сила трения возрастает до полной блокировки дисков. После сброса давления возвратные пружины разводят диски, обеспечивая размыкание.

| Параметр | Значение/Характеристика |

| Толщина фрикционной накладки | 1.2-2.5 мм (новая), минимум 0.8 мм для замены |

| Температура эксплуатации | До +150°C (кратковременно до +200°C) |

| Давление срабатывания | 4-20 бар в зависимости от режима работы |

Демпфирующие элементы: В пакеты интегрируют:

- Волновые шайбы для плавности включения

- Термокомпенсационные пластины

- Фрикционные кольца для гашения колебаний

Критическая роль масла: ATF обеспечивает охлаждение, удаление продуктов износа и формирование масляной плёнки между дисками в момент переключений. Недостаток жидкости вызывает перегрев, коробление стальных дисков и выгорание фрикционов.

Тормозные ленты: назначение и механизм затяжки

Тормозные ленты в АКПП служат для кратковременной блокировки вращающихся элементов планетарного ряда. Они обеспечивают фиксацию водила, коронной или солнечной шестерни, создавая необходимое передаточное отношение при переключении скоростей. Лента представляет собой гибкую стальную полосу с фрикционной накладкой, охватывающую тормозной барабан.

Затяжка ленты осуществляется сервоприводом (поршнем), который управляется гидравлическим давлением от клапанного блока. При подаче масла в полость сервопривода поршень перемещается и через толкатель плотно прижимает ленту к барабану. Ослабление происходит автоматически при сбросе давления: возвратная пружина отводит поршень, освобождая зазор между лентой и барабаном.

Ключевые особенности работы

Механизм затяжки включает три компонента:

- Регулировочный болт – задает базовый зазор между лентой и барабаном

- Стопорная гайка – фиксирует положение болта после регулировки

- Демпферная пружина – смягчает удар при срабатывании

Процесс регулировки требует точности: недостаточный зазор вызывает пробуксовку и перегрев, избыточный – провоцирует проскальзывание и износ фрикционного слоя. Гидравлическое управление гарантирует синхронизацию с работой фрикционных пакетов, обеспечивая плавность переключений без разрывов потока мощности.

Гидравлические сервоприводы управления фрикционами

Гидравлические сервоприводы (гидроцилиндры) преобразуют давление рабочей жидкости в механическое усилие, необходимое для сжатия или разжатия фрикционных пакетов. Они представляют собой поршни, размещённые в цилиндрах корпуса АКПП или барабанов планетарных рядов. При подаче масла под давлением поршень перемещается, воздействуя через толкатели на диски фрикционной муфты.

Рабочая жидкость поступает в сервопривод через управляющие каналы от гидроблока. Герметичность обеспечивается уплотнительными кольцами или манжетами. Возврат поршня в исходное положение после сброса давления осуществляется за счёт энергии возвратных пружин. Конструктивно различают односторонние (давление подаётся только для сжатия) и двусторонние (давление подаётся для обоих направлений) сервоприводы.

Ключевые особенности работы

- Точность срабатывания: Скорость и плавность включения фрикционов регулируются гидравлическим давлением и калиброванными отверстиями в магистралях.

- Силовое воздействие: Усилие пропорционально площади поршня и давлению жидкости, обеспечивая надёжный прижим дисков.

- Демпфирование: Встроенные демпферы (гасители колебаний) снижают ударные нагрузки при включении.

| Тип сервопривода | Принцип возврата | Применение в АКПП |

|---|---|---|

| Пружинный | Механические пружины | Базовые муфты сжатия |

| Гидравлический двусторонний | Встречное давление жидкости | Тормоза и муфты сложных решений |

Неисправности сервоприводов (износ уплотнений, заклинивание поршня) приводят к пробуксовкам фрикционов или резким ударам при переключениях. Для минимизации завоздушивания гидросистемы предусмотрены дренажные каналы, отводящие излишки масла в картер АКПП.

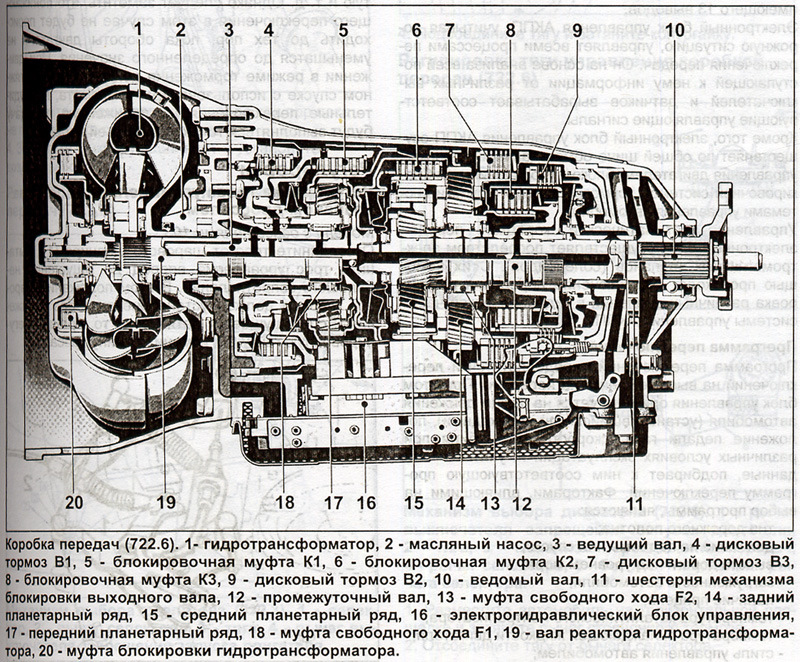

Масляный насос АКПП: типы и создание рабочего давления

Масляный насос является ключевым компонентом гидравлической системы АКПП, отвечая за циркуляцию трансмиссионной жидкости под давлением. Он создает необходимое усилие для работы гидротрансформатора, управления фрикционными пакетами, переключения передач и смазки деталей. Без стабильного давления система управления не сможет корректно функционировать, что приведет к пробуксовкам или полному отказу трансмиссии.

Производительность насоса напрямую зависит от оборотов двигателя, так как он приводится в действие либо через приводную шестерню коленчатого вала, либо через ступицу гидротрансформатора. Для поддержания оптимального давления в широком диапазоне оборотов используются регуляторы и перепускные клапаны, компенсирующие избыточную производительность на высоких скоростях вращения.

Типы масляных насосов в АКПП

- Шестеренчатый насос: Включает внешние (с зацеплением наружных зубьев) и внутренние (героторные) модификации. Отличается высокой надежностью и стабильностью давления, но создает заметные пульсации потока жидкости.

- Лопастной (роторно-лопастной) насос: Использует подвижные лопатки в эксцентричном корпусе. Обеспечивает более равномерную подачу масла по сравнению с шестеренчатым, однако чувствителен к загрязнениям жидкости.

- Плунжерный насос: Применяется реже, преимущественно в премиальных моделях. Создает высокое давление с минимальными пульсациями, но имеет сложную конструкцию и высокую стоимость.

Принцип создания давления основан на увеличении скорости потока жидкости при прохождении через сужающиеся каналы насоса (уравнение Бернулли). Кинетическая энергия движения преобразуется в давление при торможении потока в гидравлических магистралях. Критически важную роль играет регулятор давления – подпружиненный клапан, сбрасывающий излишки жидкости в картер при превышении заданного значения. Точность его работы определяет стабильность переключений и ресурс фрикционов.

Система гидравлических каналов в корпусе клапанов

Сеть тонких каналов, фрезерованных внутри корпуса клапанов, формирует управляющие магистрали для распределения трансмиссионной жидкости. Эти каналы соединяют соленоиды, клапаны-регуляторы, золотниковые клапаны и исполнительные элементы (фрикционные пакеты, тормозные ленты), обеспечивая точную передачу давления в соответствии с командами электронного блока управления.

Гидравлический контур работает под высоким давлением (до 20 бар), создаваемым масляным насосом. Диаметр и геометрия каналов строго рассчитаны для контроля скорости потока жидкости и минимизации гидравлических потерь. Перепускные отверстия и дроссели в каналах гасят колебания давления, предотвращая резкие удары при переключении передач.

Ключевые компоненты системы

- Магистрали подачи давления: Основные каналы от насоса к соленоидам и клапанным группам.

- Дренажные линии: Отвод избыточной жидкости в картер АКПП.

- Каналы управления фрикционами: Подача давления на поршни фрикционных пакетов.

- Дроссельные отверстия: Регулируют скорость заполнения/опустошения гидроприводов.

Засорение каналов продуктами износа или деформация корпуса клапанов нарушает баланс давления, приводя к задержкам переключения, рывкам или проскальзыванию передач. Для диагностики используют замеры давления в контрольных точках через специальные штуцеры.

| Тип канала | Давление (бар) | Функция |

|---|---|---|

| Магистраль Line Pressure | 10-20 | Основное давление от насоса |

| Управление муфтой | 5-18 | Активация фрикционных дисков |

| Дренажный канал | 0-0.5 | Сброс жидкости в поддон |

Современные АКПП используют электрогидравлические клапаны, где соленоиды модулируют давление в каналах по сигналу ЭБУ, заменяя механические регуляторы. Это позволило реализовать адаптивные алгоритмы переключений и режимы "типтроник".

Функционирование гидравлических клапанов-золотников

Золотники представляют собой цилиндрические стержни с поясными канавками, перемещающиеся в точно подогнанных отверстиях корпуса клапанной плиты. Их основная задача – направлять потоки рабочей жидкости (ATF) к конкретным элементам планетарных рядов (муфтам, тормозам) или гидротрансформатору, используя принцип открытия/перекрытия каналов в зависимости от позиции. Переключение золотника между состояниями происходит под воздействием управляющих сил: давления от соленоидов или центробежных регуляторов, а также механических пружин, возвращающих клапан в исходное положение при сбросе давления.

Точность работы обеспечивается минимальными зазорами (порядка 0.01-0.02 мм) между золотником и корпусом, предотвращающими утечки масла. Классические золотники имеют три ключевых позиции: нейтраль (каналы перекрыты), питание (масло поступает к исполнительному механизму) и дренаж (сброс жидкости из механизма в картер). Скорость перемещения регулируется дроссельными отверстиями для исключения резких ударов при переключениях.

Принципы управления потоками

Распределение жидкости реализуется через:

- Осевое смещение: Положение канавок золотника относительно корпусных портов определяет направление потока ATF.

- Баланс сил: Давление на торец золотника (от соленоида или регулятора) преодолевает сопротивление пружины, смещая стержень. При снижении давления пружина возвращает его обратно.

- Гидравлическая обратная связь: Каналы в корпусе могут подавать давление на противоположный торец золотника, стабилизируя его положение.

| Состояние золотника | Направление потока ATF | Внешнее воздействие |

|---|---|---|

| Нейтральное | Все каналы закрыты | Давление = силе пружины |

| Активное (включение муфты) | ATF → к исполнительному механизму | Давление > силы пружины |

| Дренажное | Сброс ATF из механизма в картер | Снижение управляющего давления |

Критическую роль играет синхронизация работы клапанов: например, при переключении передачи один золотник подает масло к включаемой муфте, а другой – обеспечивает сброс давления с размыкаемой. Неисправности (заклинивание, износ канавок, загрязнение) приводят к ударам при переключениях, пробуксовкам или потере передач. Современные АКПП используют каскады золотников, где главный клапан (управляемый соленоидом) регулирует давление для подчиненных клапанов, отвечающих за конкретные механизмы.

Регулятор давления: поддержание оптимальных параметров масла

Регулятор давления (редукционный клапан) является критически важным компонентом гидравлической системы АКПП, отвечающим за стабилизацию рабочего давления трансмиссионной жидкости. Его основная функция заключается в автоматической корректировке давления масла, подаваемого масляным насосом, в зависимости от режимов работы коробки передач и нагрузки на двигатель. Без этого механизма система не смогла бы адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации.

Принцип действия основан на балансе сил: давление масла воздействует на плунжер клапана, преодолевая сопротивление регулировочной пружины. При повышении оборотов двигателя и росте давления насоса плунжер смещается, открывая канал для сброса излишков масла обратно в поддон картера. При снижении нагрузки пружина возвращает клапан в исходное положение, минимизируя слив и поддерживая необходимый минимум давления.

Ключевые аспекты работы регулятора

Динамическая адаптация обеспечивается в двух основных режимах:

- На холостом ходу: поддерживает пониженное давление (1.5-4 бар) для снижения нагрузки на насос и предотвращения перегрева.

- Под нагрузкой: повышает давление до 5-20 бар для надежного срабатывания фрикционов и предотвращения пробуксовки.

Конструктивные элементы включают:

- Корпус с масляными каналами

- Подвижный плунжер/шарик

- Калибровочная пружина

- Демпферные полости для сглаживания пульсаций

| Параметр | Низкое давление | Высокое давление |

|---|---|---|

| Режим работы | Холостой ход, равномерное движение | Разгон, буксировка, подъем |

| Эффект | Снижение износа, экономия энергии | Жесткое включение пакетов фрикционов |

Последствия неисправности: При заклинивании клапана или износе пружины возникают либо недостаточное давление (пробуксовка передач, рывки), либо избыточное (жесткие удары при переключениях, течи сальников). Корректная работа регулятора напрямую влияет на ресурс фрикционных дисков и плавность переключений.

Управляющие соленоиды: виды и принцип электрогидравлики

Управляющие соленоиды представляют собой электромеханические клапаны, преобразующие электрические сигналы от блока управления АКПП (ЭБУ) в гидравлическое давление. Они устанавливаются непосредственно в гидроблоке (клапанной плите) и регулируют поток трансмиссионной жидкости к фрикционным пакетам, муфтам и тормозным лентам, управляя включением передач и блокировкой гидротрансформатора.

Принцип работы основан на электромагнитном эффекте: при подаче тока на катушку соленоида создается магнитное поле, перемещающее плунжер. Это движение открывает или перекрывает каналы для рабочей жидкости, изменяя давление в конкретных магистралях гидравлической системы. Точное дозирование давления осуществляется через широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) сигнала от ЭБУ, позволяющую плавно регулировать степень открытия клапана.

Основные виды соленоидов

Конструктивно соленоиды классифицируются по функциональному назначению и механизму действия:

- Соленоиды включения (On/Off): Простейший тип. Работают в двух режимах – "открыто" или "закрыто". Контролируют подачу жидкости для активации конкретной муфты или тормоза при переключении передачи.

- Регулирующие соленоиды (PWM-соленоиды): Наиболее распространены в современных АКПП. Изменяют давление пропорционально силе тока (используя ШИМ). Управляют основным магистральным давлением (line pressure), давлением в муфтах сцепления, а также работой гидротрансформатора.

- Соленоиды управления фазой газораспределения (VVT): Применяются в АКПП с динамическим управлением двигателем. Синхронизируют переключения передач с моментом открытия/закрытия клапанов ДВС.

- Соленоиды переключения (Shift Solenoids): Специализированные клапаны, отвечающие непосредственно за последовательность открытия/закрытия каналов при смене передач (часто работают в паре с регулирующими).

Принцип электрогидравлического управления

Электрогидравлика объединяет электронное управление и гидравлическое исполнение:

- Формирование команды: ЭБУ АКПП анализирует данные (скорость, нагрузка, положение педали газа) и определяет необходимое давление для переключения передачи или блокировки ГДТ.

- Электрический сигнал: Блок управления подает на соответствующий соленоид электрический ток определенной силы и/или с заданной ШИМ-характеристикой.

- Электромеханическое преобразование: Ток в катушке соленоида создает магнитное поле, втягивающее плунжер и преодолевающее усилие возвратной пружины.

- Гидравлическое воздействие: Движение плунжера открывает или дросселирует проходное сечение гидравлического канала, регулируя поток масла от насоса к исполнительным механизмам (фрикционам, муфтам).

- Обратная связь: Датчики давления или положения (в продвинутых системах) сообщают ЭБУ о фактическом давлении, позволяя корректировать сигнал для достижения точного результата.

Ключевые параметры работы соленоидов:

| Сопротивление обмотки | Номинал (Ом), отклонение которого указывает на обрыв или межвитковое замыкание |

| Скорость срабатывания | Время отклика на сигнал ЭБУ, критичное для плавности переключений |

| Рабочий ток/напряжение | Электрические характеристики, обеспечивающие необходимую силу магнитного поля |

| Чувствительность к загрязнению | Микрочастицы в жидкости изнашивают плунжер и каналы, вызывая заклинивание |

Датчики положения селектора переключения передач

Датчик положения селектора (Paddle Position Sensor или Transmission Range Sensor) отслеживает текущую позицию рычага переключения передач водителем. Он преобразует механическое положение селектора в электрический сигнал, который передается в электронный блок управления трансмиссией (ЭБУ АКПП).

Основные типы датчиков включают потенциометрические (переменного сопротивления), контактные (на основе дискретных переключателей) и бесконтактные (например, на эффекте Холла). Точность определения позиции критична для предотвращения ошибочных включений передач и обеспечения корректной работы защитных алгоритмов.

Принцип работы и функции

При перемещении селектора датчик генерирует сигнал, соответствующий режимам P-R-N-D-L/S. ЭБУ использует эти данные для:

- Активации соленоидов управления фрикционами и тормозами планетарных рядов

- Блокировки запуска двигателя (только в режиме P или N)

- Включения фонарей заднего хода (режим R)

- Контроля логики переключений (исключение опасных комбинаций)

Отказ датчика проявляется как невозможность запуска двигателя, самопроизвольное переключение передач, фиксация АКПП в аварийном режиме. Диагностика выполняется путем сверки показаний сканера с фактическим положением селектора и проверки опорного напряжения.

| Тип датчика | Преимущества | Недостатки |

| Потенциометрический | Простота конструкции | Износ контактов |

| Бесконтактный | Высокая долговечность | Сложная диагностика |

Калибровка положения после замены датчика обязательна через диагностическое оборудование. Ошибки адаптации приводят к некорректным переключениям даже при исправной механике АКПП.

Датчики частоты вращения входного/выходного валов

Эти датчики являются критически важными элементами электронной системы управления автоматической коробкой передач (АКПП). Они предоставляют блоку управления трансмиссией (TCM) точные данные о скоростях вращения ключевых компонентов.

Датчик входного вала (часто называемый датчиком частоты вращения турбины, ISS) измеряет скорость вращения первичного вала коробки, соединенного с выходом гидротрансформатора. Датчик выходного вала (OSS или датчик скорости автомобиля, VSS) фиксирует скорость вращения вторичного вала, связанного с карданным валом или приводами колес.

Принцип работы и функции

Подавляющее большинство современных АКПП используют индуктивные (магнитные) или электронные (Холла) датчики:

- Индуктивные: Генерируют переменное напряжение при прохождении зубьев задающего диска мимо магнитного сердечника датчика. Частота сигнала прямо пропорциональна скорости вращения.

- На эффекте Холла: Выдают цифровой сигнал (прямоугольные импульсы) при изменении магнитного поля вращающимся задающим диском. Отличаются точностью на низких оборотах и устойчивостью к помехам.

На основе сигналов от обоих датчиков TCM выполняет следующие ключевые функции:

- Расчет передаточного числа: Сравнивая скорости входного (ISS) и выходного (OSS) валов, TCM определяет текущее фактическое передаточное число включенной передачи.

- Момент переключения: Определение оптимального момента и плавности включения/выключения фрикционных пакетов и управление давлением в гидроблоке.

- Контроль пробуксовки: Выявление проскальзывания муфт или тормозов путем анализа несоответствия скоростей валов расчетным значениям.

- Управление блокировкой ГДТ: Регулировка момента включения и степени блокировки гидротрансформатора.

- Определение скорости движения: Сигнал OSS используется для показаний спидометра и других систем автомобиля (ABS, ESP, круиз-контроль).

Неисправность любого из этих датчиков (обрыв цепи, замыкание, загрязнение, повреждение задающего диска) приводит к серьезным последствиям:

- Некорректные или резкие переключения передач.

- Включение аварийного режима работы АКПП (фиксация на одной передаче).

- Загорание контрольной лампы "Check Engine" или "Transmission".

- Отсутствие блокировки гидротрансформатора.

- Неверные показания спидометра.

Типичные места установки датчиков в АКПП:

| Датчик | Расположение | Измеряемый компонент |

|---|---|---|

| Входного вала (ISS) | Корпус клапанной плиты (гидроблока) или картер АКПП | Первичный (входной) вал АКПП / Турбинное колесо ГДТ |

| Выходного вала (OSS/VSS) | Корпус клапанной плиты (гидроблока) или удлинитель картера АКПП | Вторичный (выходной) вал АКПП / Ведущая шестерня дифференциала |

Датчик температуры трансмиссионной жидкости

Датчик температуры трансмиссионной жидкости (ТЖ) является критически важным элементом системы управления АКПП. Он непрерывно измеряет температуру рабочей жидкости в гидроблоке или картере коробки передач, преобразуя тепловые показатели в электрический сигнал. Этот сигнал передается в электронный блок управления (ЭБУ) трансмиссией для анализа и корректировки рабочих режимов.

Перегрев масла в АКПП вызывает резкое снижение его вязкости и смазывающих свойств, ускоряет износ фрикционов, сальников и шестерен. Холодная жидкость обладает высокой вязкостью, что затрудняет циркуляцию и своевременное включение передач. Датчик предотвращает эти негативные сценарии, обеспечивая ЭБУ данными для адаптации давления в магистралях, моментов переключений и блокировки гидротрансформатора.

Принцип работы и последствия неисправности

В современных АКПП используются терморезисторы на основе оксида никеля или кобальта, чье электрическое сопротивление изменяется обратно пропорционально температуре (NTC-тип). При нагреве сопротивление падает, а при охлаждении – возрастает. ЭБУ фиксирует эти изменения напряжения в цепи датчика, рассчитывая точную температуру ТЖ по калибровочным таблицам.

- Коррекция переключений: При холодной ТЖ ЭБУ повышает давление в гидросистеме, смягчает включение муфт и блокирует высшие передачи.

- Защита от перегрева: При достижении критической температуры (обычно >120°C) активируется аварийный режим: включается принудительное охлаждение, фиксируется текущая передача, отключается гидротрансформатор.

- Влияние на гидравлику: ЭБУ регулирует производительность маслонасоса и давление соленоидов в зависимости от вязкости ТЖ.

| Симптомы неисправности | Возможные последствия |

|---|---|

| Задержки/рывки при переключениях | Ускоренный износ фрикционных дисков |

| Некорректная блокировка ГДТ | Перегрев трансмиссии и утечки масла |

| Активация аварийного режима | Потеря динамики и повышенный расход топлива |

| Ошибки в памяти ЭБУ (P0711-P0713) | Деградация свойств трансмиссионной жидкости |

Отказ датчика или искажение его сигналов приводит к некорректной работе алгоритмов управления АКПП. ЭБУ переходит на усредненные параметры, не учитывающие реальное состояние жидкости, что провоцирует жесткие переключения, проскальзывание муфт и термическое повреждение компонентов. Для диагностики проверяют сопротивление датчика при разных температурах и целостность проводки.

ЭБУ АКПП: обработка сигналов и управление алгоритмами

Электронный блок управления (ЭБУ) АКПП непрерывно получает и анализирует данные от многочисленных датчиков автомобиля. Ключевыми входными сигналами являются положение педали акселератора, скорость вращения коленчатого вала двигателя, скорость движения автомобиля, температура трансмиссионной жидкости, положение селектора передач и режимы работы системы стабилизации (ESP/ASR). Эти параметры позволяют ЭБУ оценивать текущие условия эксплуатации и намерения водителя.

На основе полученных данных и зашитых в память карт переключений ЭБУ рассчитывает оптимальный момент и параметры смены передачи. Алгоритмы учитывают баланс между экономичностью, динамикой, комфортом и защитой трансмиссии. Процессор блока в режиме реального времени сопоставляет фактические показатели с эталонными значениями, выбирая подходящую стратегию управления из запрограммированных режимов (например, Normal, Sport, Winter).

Принципы управления исполнительными механизмами

После определения целевой передачи ЭБУ генерирует управляющие импульсы для соленоидных клапанов в гидроблоке. Эти электромагнитные клапаны регулируют давление рабочей жидкости, подаваемой к фрикционным пакетам и тормозным лентам. Точное дозирование давления обеспечивает:

- Плавность включения элементов без рывков

- Минимальное время переключения

- Предотвращение проскальзывания фрикционов

- Адаптацию к износу компонентов

Для коррекции работы ЭБУ использует обратную связь от датчиков скорости на входе и выходе коробки, датчиков температуры и давления. При обнаружении отклонений (например, проскальзывания муфты) блок мгновенно корректирует давление через соленоиды или активирует аварийный режим, ограничивая диапазон передач.

| Тип датчика | Передаваемый параметр | Влияние на алгоритмы |

|---|---|---|

| Датчик скорости входного вала | Обороты турбины ГДТ | Расчет точки переключения, контроль проскальзывания |

| Датчик скорости выходного вала | Скорость движения авто | Выбор передачи, блокировка ГДТ |

| Датчик температуры ATF | Температура масла | Коррекция давления, защита от перегрева |

Современные ЭБУ поддерживают адаптивное обучение: блок запоминает стиль вождения и подстраивает моменты переключений под индивидуальные привычки водителя. При замене компонентов или изменении характеристик жидкости требуется процедура инициализации для обновления базовых калибровок давления и времени срабатывания.

Формирование давления масла в зависимости от нагрузки двигателя

Основное давление масла в АКПП создается масляным насосом, приводимым от коленчатого вала двигателя. Величина давления напрямую коррелирует с нагрузкой на силовой агрегат: при увеличении оборотов и крутящего момента возрастает риск проскальзывания фрикционных дисков, что требует усиленного прижима.

Регулятор давления, механически или электронно связанный с дроссельной заслонкой, мгновенно реагирует на положение педали газа. При резком ускорении (высокая нагрузка) он перенаправляет масло в магистраль, повышая давление для надежного сжатия пакетов сцепления. В режиме холостого хода давление минимизируется для снижения энергопотерь.

Ключевые зависимости

| Режим работы | Уровень давления | Цель регулирования |

|---|---|---|

| Холостой ход | Минимальное | Снижение нагрузки на насос, экономия топлива |

| Равномерное движение | Среднее | Поддержание базового прижима фрикционов |

| Резкое ускорение | Максимальное | Предотвращение проскальзывания дисков |

| Буксировка груза | Повышенное | Компенсация возросшего крутящего момента |

Электронные системы управления современных АКПП анализируют нагрузку через датчики:

- Положения дроссельной заслонки

- Частоты вращения коленвала

- Расхода воздуха

На основе этих данных блок управления корректирует давление через электрогидравлические клапаны, обеспечивая точное соответствие условиям движения. Это предотвращает преждевременный износ фрикционов при сохранении плавности переключений.

Программа управления переключением передач при разгоне

Программа управления переключением передач при разгоне представляет собой алгоритм, заложенный в электронный блок управления (ЭБУ) АКПП. Она определяет оптимальные моменты переключения на повышенную передачу в зависимости от интенсивности разгона и действий водителя. Основная цель – обеспечить плавный, быстрый разгон без перегрузки двигателя, максимально используя его крутящий момент и топливную экономичность.

Алгоритм постоянно анализирует входные данные от датчиков автомобиля: положение педали акселератора, скорость вращения коленчатого вала двигателя (обороты), скорость движения, нагрузку на двигатель, а иногда и температуру трансмиссионной жидкости. На основе этих параметров программа рассчитывает требуемый момент переключения, стремясь балансировать между динамикой и комфортом.

Принцип работы программы при разных сценариях разгона

Реакция системы варьируется в зависимости от того, как водитель нажимает на педаль газа:

- Плавный разгон: При незначительном нажатии на акселератор программа стремится к ранним переключениям на высшие передачи. Это снижает расход топлива и уровень шума, поддерживая обороты двигателя в зоне умеренной нагрузки.

- Активный разгон: При резком или глубоком нажатии педали ("кикдаун") система интерпретирует это как требование максимальной динамики. Переключения на повышенные передачи задерживаются, позволяя двигателю раскручиваться до более высоких оборотов (ближе к мощности max) перед включением следующей передачи.

- Переменный разгон: При изменяющемся усилии на педали программа динамически корректирует точку переключения, адаптируясь под текущие намерения водителя.

Ключевые факторы, влияющие на решение программы:

| Фактор | Влияние на переключение |

| Угол нажатия педали акселератора | Глубина нажатия прямо пропорциональна задержке переключения (чем сильнее нажатие, тем позже переключение). |

| Скорость изменения положения педали | Резкое нажатие активирует режим "кикдаун", вызывая немедленное понижение передачи или максимальную задержку переключения вверх. |

| Обороты двигателя | Программа сравнивает текущие обороты с заданными для каждой передачи картами (мапами), хранящимися в памяти ЭБУ. |

| Скорость автомобиля | Определяет допустимый диапазон передач и проверяет соответствие выбранной передачи текущей скорости. |

Для реализации этой логики ЭБУ использует предварительно запрограммированные карты (мапы) переключений. Это многомерные таблицы, где по осям отложены параметры (например, скорость авто и положение педали газа), а в ячейках указаны целевые обороты двигателя или условия для переключения на конкретную передачу. Программа постоянно сопоставляет реальные показания датчиков с этими картами, выбирая оптимальный момент для включения соленоидов, управляющих фрикционными пакетами и тормозами планетарных рядов.

Алгоритмы переключения передач при торможении

При замедлении автомобиля электронный блок управления (ЭБУ) АКПП анализирует данные от датчиков: скорость вращения коленчатого вала, скорость движения, положение педали акселератора, степень нажатия тормоза и текущий режим селектора. Основная цель – согласовать передаточное число коробки с уменьшающейся скоростью для предотвращения рывков, перегрузки двигателя и обеспечения плавного перехода к остановке.

ЭБУ использует запрограммированные карты переключений, где для каждой скорости определены пороговые значения оборотов двигателя и скорости автомобиля для понижающей смены ступени. При торможении система последовательно переключает передачи сверху вниз, пропуская промежуточные ступени при интенсивном замедлении. Ключевой принцип – удержание двигателя в оптимальном рабочем диапазоне (обычно 1500-2500 об/мин) для сохранения тяги и эффективного торможения двигателем.

Ключевые этапы работы алгоритма

Алгоритм включает несколько фаз:

- Инициирование понижения передачи:

Отпускание педали газа и нажатие тормоза фиксируются ЭБУ как сигнал к началу последовательности понижающих переключений. - Расчет целевой передачи:

На основе скорости и оборотов определяется оптимальная ступень. Например:

- Снижение со 100 км/ч → переход с 6-й на 4-ю передачу минуя 5-ю

- Торможение с 60 км/ч → переключение с 4-й на 2-ю

- Синхронизация оборотов:

Перед замыканием фрикционов ЭБУ через соленоиды временно повышает давление масла, а гидротрансформатор корректирует скорость вращения валов для безударного включения. - Контроль остановки:

При скорости ниже 5-10 км/ч коробка автоматически переходит на нейтраль (N) или включает первую передачу (в зависимости от конструкции), если торможение прекращается.

Особые режимы: При активации спортивного (S) или ручного (M) режимов алгоритм задерживает понижение передач, позволяя двигателю работать на повышенных оборотах для быстрого последующего разгона. В зимнем режиме (Winter) переход на низшие ступени происходит раньше для минимизации риска блокировки колес.

| Фактор влияния | Действие ЭБУ |

|---|---|

| Резкое торможение | Пропуск 1-2 передач (например 5→3) |

| Плавное замедление | Последовательное понижение (5→4→3) |

| Движение под уклон | Раннее включение низших передач для торможения мотором |

Принудительное включение понижающих передач (Kick-Down)

При резком нажатии педали акселератора до упора срабатывает механизм Kick-Down, принудительно активирующий пониженную передачу в АКПП. Это происходит благодаря специальному выключателю или электронному датчику, расположенному под педалью газа. Сигнал от них мгновенно поступает в блок управления трансмиссией, требуя экстренного увеличения крутящего момента.

Электронный блок анализирует текущую скорость, обороты двигателя и нагрузку, после чего выбирает оптимальную пониженную передачу (например, переключение с 4-й на 2-ю). Одновременно повышаются обороты двигателя для максимального разгона, имитируя поведение механической коробки при обгоне. Система игнорирует стандартные алгоритмы переключений до завершения манёвра или отпускания педали.

Ключевые особенности работы Kick-Down

Условия активации:

- Глубина нажатия педали газа >85-90%

- Скорость автомобиля выше минимального порога для понижающих передач

- Отсутствие перегрева масла в АКПП

Последовательность действий системы:

- Фиксация полного нажатия акселератора

- Мгновенный запрос на downshift в блок управления

- Расчёт допустимой передачи для текущих оборотов

- Кратковременное размыкание муфт гидротрансформатора

- Переключение на выбранную пониженную передачу

Важно: Принудительное включение не срабатывает на непрогретой трансмиссии или при активированных режимах экономии/зима. После завершения разгона АКПП автоматически возвращается к стандартному алгоритму переключений.

| Параметр | Стандартное переключение | Kick-Down |

|---|---|---|

| Время отклика | 0.5-1.2 сек | 0.1-0.3 сек |

| Перепад передач | 1 ступень (4→3) | До 3 ступеней (5→2) |

| Обороты двигателя | До 3500 об/мин | До 6000 об/мин |

Режим "D" (Drive): последовательное автоматическое переключение

В режиме "D" коробка самостоятельно выбирает оптимальную передачу для текущих условий движения, анализируя данные от датчиков скорости, положения педали акселератора, нагрузки двигателя и других параметров. Электронный блок управления (ЭБУ) непрерывно обрабатывает эту информацию, определяя момент и необходимость переключения на повышенную или пониженную ступень.

Переключения происходят по заранее запрограммированным алгоритмам, заложенным в память ЭБУ. Эти алгоритмы учитывают баланс между динамикой разгона, топливной экономичностью и снижением нагрузок на узлы трансмиссии. Коробка последовательно проходит все передачи планетарного ряда – от самой низкой (1) до самой высокой (обычно 6-10 в современных АКПП).

Ключевые аспекты работы режима "D"

Процесс автоматического переключения включает несколько этапов:

- Старт с места: При отпускании тормоза и нажатии на газ гидротрансформатор передаёт крутящий момент на входной вал, а фрикционные пакеты включают первую передачу.

- Разгон: При достижении определённых оборотов двигателя и скорости ЭБУ даёт команду соленоидам. Масляный насос направляет рабочую жидкость под давлением, что приводит к:

- разблокировке фрикционов текущей передачи;

- блокировке фрикционов следующей передачи.

- Переключение вверх: При плавном разгоне коробка последовательно переходит на более высокие передачи по мере увеличения скорости, снижая обороты двигателя для экономии топлива.

- Переключение вниз: При резком нажатии педали газа ("кикдаун") или увеличении нагрузки (подъём, буксировка) ЭБУ инициирует переход на пониженную ступень для увеличения тяги.

Влияние водителя: Хотя переключения автоматизированы, водитель косвенно управляет процессом через:

- Силу и скорость нажатия педали акселератора (плавное нажатие – раннее переключение вверх; резкое – задержка переключения или кикдаун);

- Использование дополнительных режимов (Sport, Eco, Winter), которые корректируют логику переключений.

Защитные функции: ЭБУ предотвращает потенциально опасные действия:

| Ситуация | Действие АКПП |

| Попытка включения "R" или "P" на ходу | Игнорирование команды |

| Резкий сброс газа на высокой скорости | Постепенное понижение передач |

| Длительное движение под уклон | Автоматический подбор передачи для торможения двигателем |

Режим "R" (Reverse): включение и блокировка задней передачи

Для активации заднего хода в АКПП водитель переводит селектор в позицию "R". Это действие через механическую или электронную связь передает команду в блок управления трансмиссией (TCM). TCM анализирует текущие параметры движения (скорость, обороты двигателя, положение педали тормоза) и разрешает включение только при полной остановке автомобиля и нажатой педали тормоза.

Сигнал от TCM активирует соответствующий соленоид внутри гидроблока АКПП. Под давлением масла, создаваемым насосом, срабатывает фрикционный пакет или ленточный тормоз, жестко блокирующий элементы планетарного ряда. Одновременно переключаются гидравлические каналы, перенаправляя поток масла для вращения выходного вала в обратном направлении, что приводит к движению автомобиля назад.

Система блокировки задней передачи

Для предотвращения случайного или опасного включения "R" применяется многоуровневая блокировка:

- Механическая блокировка селектора: Фиксатор в механизме селектора требует нажатия кнопки или "обвода" позиций (через "N") для перехода в "R".

- Электронная блокировка (TCM): Программный алгоритм игнорирует команду "R", если:

- Скорость автомобиля выше 5-7 км/ч (значение зависит от модели).

- Не нажата педаль тормоза.

- Двигатель работает на высоких оборотах.

- Гидравлическая блокировка: Клапаны в гидроблоке физически препятствуют подаче давления на механизмы заднего хода при невыполнении условий безопасности.

Важно: Попытка включить "R" во время движения вперед (даже на малой скорости) вызывает жесткий удар в трансмиссии ("пинок") и может привести к мгновенному выходу из строя фрикционов, шестерен планетарных рядов или других компонентов АКПП. Блокировки исключают это, обеспечивая включение только при безопасных условиях.

Принцип работы положения "P" (Park): механическая блокировка

При переводе селектора в позицию "P" активируется механическая блокировка выходного вала автоматической трансмиссии. Система парковочного зацепа (парковочной "собачки") физически фиксирует шестерню, соединённую с ведущими колёсами через дифференциал и полуоси. Эта блокировка полностью предотвращает вращение колёс независимо от уклона поверхности или приложенных внешних сил.

Зацепление происходит благодаря гидравлическому или электромеханическому приводу, управляемому через селектор. Пружинный механизм обеспечивает надёжную фиксацию собачки в зубьях парковочной шестерни. Для выхода из режима "P" требуется нажатие на педаль тормоза, что разблокирует соленоид управления и освободит зацеп под действием возвратной пружины.

Ключевые особенности блокировки

- Физический контакт: Блокировка осуществляется металлическим стопором (dog clutch), входящим в зацепление с зубьями шестерни

- Дублирование тормозов: Служит дополнительной защитой помимо стояночного тормоза

- Ограничение применения: Эффективна только на ровной поверхности – на уклонах нагрузка ложится на трансмиссию

| Элемент системы | Назначение |

| Парковочная шестерня | Жёстко закреплена на выходном валу коробки передач |

| Стопорный механизм ("собачка") | Подвижный металлический штифт, блокирующий шестерню |

| Приводной трос/электромотор | Передаёт усилие от селектора к механизму блокировки |

| Разблокировочный соленоид | Отпускает фиксатор при нажатии педали тормоза |

Важно: Переключение в "P" разрешается только при полной остановке автомобиля. Попытка активации режима во время движения вызывает ударную нагрузку и приводит к разрушению блокирующих элементов.

Режим "N" (Neutral): размыкание трансмиссионных связей

В нейтральном положении селектора АКПП происходит физическое разъединение связи между входным и выходным валами коробки передач. Гидротрансформатор продолжает вращаться ведущей частью от двигателя, но крутящий момент не передается через планетарные редукторы на выходной вал и далее на ведущие колеса.

При этом масляный насос АКПП поддерживает рабочее давление в гидравлической системе, обеспечивая смазку узлов и охлаждение трансмиссионной жидкости. Электронный блок управления (ЭБУ) отключает соленоиды управления фрикционами, переводя все пакеты в разомкнутое состояние.

Особенности функционирования

Ключевые характеристики режима:

- Отсутствие блокировки выходного вала – автомобиль может свободно катиться

- Сохранение давления в магистралях – обеспечивает мгновенную готовность к переключению в режимы движения

- Прекращение подачи крутящего момента без разъединения с двигателем

Использование нейтрали рекомендуется исключительно при:

- Буксировке автомобиля с работающим двигателем

- Длительных остановках с запущенным мотором (свыше 5 минут)

- Техническом обслуживании трансмиссии

| Параметр | Состояние в режиме N |

| Связь двигатель-трансмиссия | Частичная (через гидротрансформатор) |

| Давление масла | Рабочее (1.5-2.5 бар) |

| Фрикционные пакеты | Полностью разомкнуты |

Дополнительные режимы: S (Sport) и L (Low)

Режим S (Sport) оптимизирует работу АКПП для динамичной езды. Электронный блок управления задерживает переключения на повышенные передачи, поддерживая обороты двигателя в зоне максимальной мощности. При резком нажатии педали газа активируется кикдаун, обеспечивая мгновенный переход на пониженную передачу.

Режим L (Low) ограничивает использование высших передач, фиксируя коробку на первой или второй ступени. Это создает эффект торможения двигателем при спусках с уклонов и предотвращает частое переключение передач в условиях бездорожья, пробок или при буксировке тяжелых прицепов.

Особенности эксплуатации

Применение режимов требует соблюдения условий:

- S:

- Повышенный расход топлива

- Использовать только на сухом покрытии

- Активировать при обгонах или горных серпантинах

- L:

- Скорость ограничена 30-50 км/ч

- Запрещено включение на высоких оборотах

- Применять при крутых спусках/подъемах

| Режим | Передаточные отношения | Рекомендуемый диапазон скоростей |

|---|---|---|

| S (Sport) | Использует 1-4 передачи | Город/трасса (без ограничений) |

| L (Low) | Блокировка на 1-2 передаче | До 40 км/ч |

Важно: Длительная эксплуатация в режиме L вызывает перегрев трансмиссионной жидкости, а постоянное использование S ускоряет износ фрикционов. Переключение между режимами допустимо только при полной остановке или скорости ниже 10 км/ч.

Функция Overdrive (OD): включение повышающей передачи

Overdrive (O/D) – это повышающая передача в АКПП, имеющая передаточное число меньше 1:1 (например, 0.7:1). Её включение происходит автоматически на высоких скоростях движения при умеренной нагрузке на двигатель. Основная задача – снизить обороты коленчатого вала при сохранении или увеличении скорости автомобиля.

Активация OD происходит через блок управления АКПП после достижения определённой скорости (обычно выше 60-80 км/ч) и при условии плавного, равномерного нажатия на педаль газа. При этом гидротрансформатор блокируется, а крутящий момент передаётся напрямую через повышающую планетарную передачу, минимизируя потери и износ.

Принцип работы и управление

Функция управляется либо кнопкой на рычаге селектора, либо автоматикой. На приборной панели загорается индикатор «O/D OFF» при принудительном отключении режима водителем. Отключение OD блокирует использование высшей передачи, что полезно в ситуациях:

- Буксировка прицепа или движение под нагрузкой

- Затяжные подъёмы/спуски

- Обгон на средней скорости (для быстрого ускорения)

- Городское движение с частыми остановками

Таблица: Эффекты от использования Overdrive

| Режим OD | Обороты двигателя | Расход топлива | Уровень шума |

| Включен (ON) | Снижаются | Уменьшается | Уменьшается |

| Выключен (OFF) | Повышаются | Увеличивается | Увеличивается |

Постоянная езда с отключённым Overdrive ведёт к перерасходу топлива и повышенному износу двигателя. Рекомендуется включать OD по умолчанию, деактивируя только для преодоления сложных дорожных условий или при необходимости интенсивного разгона.

Режим "Зима": трогание со второй передачи для предотвращения пробуксовки

В режиме "Winter" ("Snow" или "W") электронный блок управления АКПП искусственно блокирует включение первой передачи при старте автомобиля. Вместо этого коробка сразу начинает движение со второй ступени, что существенно снижает крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса.

Такой подход минимизирует риск проскальзывания шин на льду или укатанном снегу, так как сниженное усилие исключает резкий рывок и пробуксовку. Водителю достаточно плавно нажать на педаль газа, чтобы автомобиль начал движение без потери сцепления с поверхностью.

Принцип работы и особенности

При активации зимнего режима происходят ключевые изменения в алгоритме управления:

- Стартовая передача при положении селектора "D" принудительно выбирается вторая (вместо первой)

- Переключения вверх происходят при более низких оборотах двигателя для сохранения плавности

- Блокировка гидротрансформатора осуществляется раньше, сокращая гидравлические потери

Важные ограничения режима:

- Запрещено использование на сухом асфальте – вызывает перегрев фрикционов

- Максимальная скорость ограничена (обычно до 40-50 км/ч)

- Отключается автоматически при перезапуске двигателя

| Безопасные условия | Риски нарушений |

| Гололёд, глубокий снег | Длительное использование на твёрдом покрытии |

| Плавное ускорение | Резкие старты с пробуксовкой |

Важно: После выезда на очищенное покрытие режим следует немедленно отключить – продолжение эксплуатации вызывает преждевременный износ пакетов сцепления и перегрев трансмиссионной жидкости из-за постоянного проскальзывания фрикционов.

Как происходит передача крутящего момента на выходной вал

Основным элементом передачи момента в АКПП является планетарный редуктор, состоящий из солнечной шестерни, планетарных сателлитов, водила и коронной шестерни. Комбинации блокировки этих элементов фрикционными пакетами и тормозами формируют разные передаточные числа.

Гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления, передает крутящий момент от двигателя на первичный вал коробки через трансмиссионную жидкость. Управляющая электроника активирует соленоиды, которые направляют масло под давлением к фрикционам выбранной передачи.

Этапы передачи момента

При включении передачи происходит следующее:

- Гидроблок направляет масло к фрикционным пакетам конкретной планетарной передачи

- Диски фрикционов сжимаются, блокируя определённые элементы планетарного механизма

- Крутящий момент перераспределяется через сателлиты между:

- Зафиксированной коронной шестерней

- Вращающимся водилом

- Подвижной солнечной шестернёй

- Выходное звено (обычно водило) передает преобразованный момент через выходной вал на дифференциал

| Элемент планетарного ряда | Роль в передаче момента |

|---|---|

| Фрикционные пакеты | Фиксируют нужные элементы редуктора |

| Водило | Соединяет сателлиты, часто выступает выходным звеном |

| Обгонная муфта | Обеспечивает одностороннюю блокировку без проскальзывания |

На повышающих передачах выходной вал вращается быстрее первичного, на понижающих - медленнее с увеличенным усилием. В прямой передаче (обычно 3-4 ступень) входной и выходной валы блокируются как единое целое.

Процесс включения первой передачи в АКПП

При перемещении селектора из положения "P" или "N" в "D" (Drive) масляный насос АКПП создаёт давление рабочей жидкости в гидроблоке. Это давление направляется к соленоидам, отвечающим за управление фрикционными пакетами и тормозами первой передачи.

Электронный блок управления (ЭБУ) анализирует сигналы от датчиков (скорости вращения входного/выходного валов, положения дроссельной заслонки, температуры масла) и определяет необходимость включения первой передачи. ЭБУ подаёт ток на соответствующий соленоид, открывающий канал для подачи масла под давлением к исполнительным механизмам.

Последовательность срабатывания механизмов

Алгоритм активации передачи:

- Гидравлическое давление через открытый соленоид поступает в поршень переднего фрикционного пакета.

- Поршень прижимает диски пакета, блокируя элементы планетарного ряда:

- Включается передний фрикцион (соединяет входной вал с водилом переднего планетарного ряда)

- Активируется задний ленточный тормоз (фиксирует коронную шестерню заднего ряда)

- Заблокированные шестерни планетарных редукторов формируют передаточное отношение ~3:1 (нагруженное звено останавливается, ведущее получает пониженную скорость вращения).

- Крутящий момент через гидротрансформатор передаётся на первичный вал, а от него – через сформированную кинематическую цепь планетарных механизмов на выходной вал трансмиссии.

Ключевые особенности:

| Компонент | Функция при включении |

|---|---|

| Гидротрансформатор | Умножает крутящий момент при трогании |

| Передний фрикционный пакет | Соединяет вращающиеся элементы |

| Ленточный тормоз | Фиксирует реакторное звено |

| Система охлаждения | Отводит тепло от нагревающегося масла |

Переключение завершается при полном смыкании фрикционов и стабилизации давления масла. ЭБУ подтверждает включение по синхронизации сигналов датчиков скорости валов. Проскальзывание исключается жёсткой блокировкой элементов планетарной передачи.

Схема переключения второй передачи в планетарном ряду

Вторая передача реализуется путем фиксации солнечной шестерни планетарного ряда и подачи крутящего момента на коронную шестерню. Водило сателлитов в данной схеме выступает в качестве ведомого элемента, передающего вращение на выходной вал. Такое сочетание создает промежуточное передаточное отношение между высокой первой и прямой третьей передачей.

Для блокировки солнечной шестерни активируется ленточный тормоз или фрикционный пакет, удерживающий её в неподвижном состоянии. Одновременно включается фрикционная муфта, жестко соединяющая входной вал трансмиссии с коронной шестерней. Сателлиты, обкатываясь вокруг зафиксированной солнечной шестерни, вращают водило с уменьшенной относительно первой передачи скоростью.

Ключевые элементы управления

| Элемент | Состояние | Функция |

|---|---|---|

| Тормоз солнечной шестерни | Заблокирован | Фиксация солнечной шестерни |

| Муфта коронной шестерни | Включена | Передача момента от входного вала |

| Муфта водила | Активна | Соединение водила с выходным валом |

Принцип формирования передаточного отношения:

- Вращение коронной шестерни передается сателлитам

- Сателлиты вынуждены обкатываться вокруг неподвижной солнечной шестерни

- Движение сателлитов заставляет водило вращаться со скоростью, определяемой формулой: i = 1 + Zs/Zr, где Zs – зубья солнечной шестерни, Zr – зубья коронной шестерни

Механизм зацепления третьей и последующих передач

Переключение на третью и высшие передачи в классической гидромеханической АКПП осуществляется преимущественно за счет блокировки элементов планетарных рядов и управления фрикционными муфтами. Третья передача обычно реализуется как прямая (с передаточным отношением 1:1) путем жесткого соединения входного и выходного валов через блокировку реактора гидротрансформатора и одновременной активации управляющих пакетов. Для четвертой и более высоких передач применяется повышающая передача (овердрайв), где выходной вал вращается быстрее входного.

Алгоритм переключения контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), который анализирует сигналы датчиков (скорость авто, положение дросселя, нагрузка двигателя) и формирует управляющие импульсы для электромагнитных клапанов гидроблока. Эти клапаны перенаправляют поток рабочей жидкости ATF под давлением, задействуя нужные фрикционные группы и тормоза.

Ключевые компоненты и процессы

- Фрикционные муфты: Стальные диски (ведущие) и фрикционные накладки (ведомые) сжимаются гидравлическим давлением, жестко соединяя элементы планетарного механизма.

- Ленточные тормоза: Специальные ленты затягиваются вокруг барабанов планетарного ряда, фиксируя их на корпусе АКПП.

- Планетарные ряды: Комбинации солнечных шестерен, сателлитов и эпициклов, чье взаимодействие определяет передаточное число.

| Передача | Действующие элементы | Принцип работы |

| Третья | Блокировка гидротрансформатора, муфта переднего хода | Жесткая связь входного/выходного валов (1:1) |

| Четвертая (овердрайв) | Муфта овердрайва, тормоз эпицикла | Вращение выходного вала быстрее входного |

| Пятая/Шестая | Комбинации муфт и тормозов дополнительных планетарных рядов | Повышение передаточного отношения для экономии топлива |

Эффективность переключений обеспечивается синхронизацией давления ATF: ЭБУ регулирует момент срабатывания муфт через соленоиды, предотвращая рывки. При переходе на высшие передачи происходит последовательная разблокировка одних фрикционов и активация других без разрыва потока мощности. Например, включение овердрайва сопровождается плавным перераспределением крутящего момента между пакетами.

В современных АКПП с 8-10 передачами используются сдвоенные планетарные редукторы (система Лепелетье или аналоги), где комбинации блокировок 2-3 простых планетарных наборов позволяют получать множество передаточных чисел при минимальном количестве фрикционных элементов.

Система охлаждения трансмиссионной жидкости АКПП

Трансмиссионная жидкость в АКПП выполняет критически важные функции: смазку деталей, передачу давления в гидравлической системе и отвод тепла от трущихся элементов. В процессе работы, особенно при интенсивных нагрузках (буксировка, городские пробки, агрессивная езда), температура жидкости резко возрастает. Перегрев приводит к окислению масла, разрушению его присадок, ускоренному износу фрикционов и соленоидов, что чревато полным выходом АКПП из строя.

Для предотвращения перегрева используется система охлаждения трансмиссионной жидкости. Она обеспечивает поддержание оптимального температурного диапазона (обычно 70°C-95°C), при котором свойства масла сохраняются, а компоненты коробки работают эффективно. Без эффективного охлаждения ресурс АКПП сокращается в разы.

Типы и принцип работы систем охлаждения

Существует два основных типа систем охлаждения АТФ:

- Интегрированный в радиатор двигателя: Наиболее распространенная схема. Масляный радиатор АКПП встроен в основной радиатор охлаждения двигателя. Нагретая трансмиссионная жидкость циркулирует по трубкам внутри радиатора. Тепло от нее передается охлаждающему воздуху (при движении) и антифризу двигателя. Это обеспечивает стабильный теплообмен.

- Отдельный воздушный радиатор: Устанавливается как самостоятельный элемент, обычно перед основным радиатором или в нижней части моторного отсека. Нагретая жидкость проходит через его соты, обдуваемые встречным потоком воздуха. Часто дополняется вентилятором принудительного обдува для работы на малых скоростях. Этот тип эффективнее при экстремальных нагрузках, но сложнее в компоновке.

Ключевые компоненты системы: