Вездеход Харьковчанка - конструкция, параметры, использование, мнения владельцев

Статья обновлена: 14.01.2026

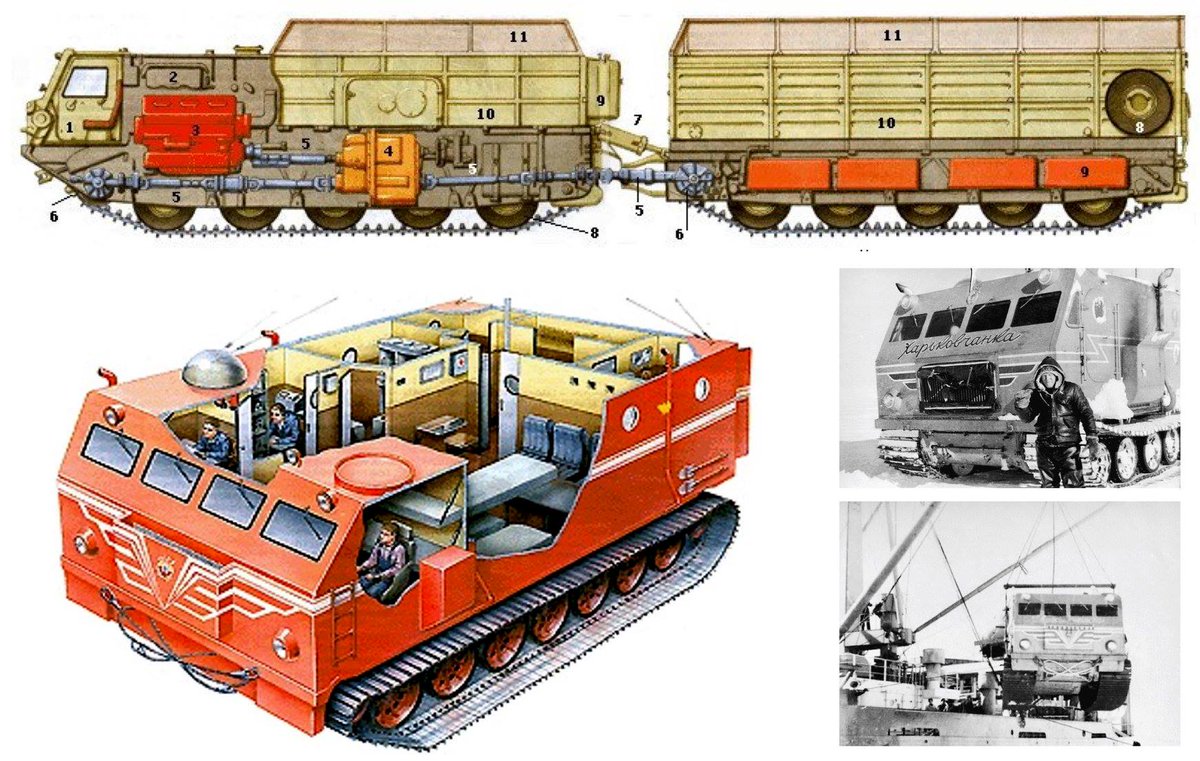

В истории покорения Антарктиды Харьковчанка занимает особое место как уникальный инженерный подвиг советской эпохи. Этот гигантский снегоход, созданный в конце 1950-х годов специально для экстремальных условий Южного полюса, до сих пор поражает воображение своими возможностями.

Статья детально рассматривает революционную для своего времени конструкцию вездехода, анализирует ключевые технические характеристики, раскрывает особенности эксплуатации в условиях сверхнизких температур и ледовых трещин. Отдельное внимание уделено опыту полярников – подлинным отзывам сопровождаемым архивными фотографиями, запечатлевшими Харьковчанку в её героических рейсах.

Назначение и сферы применения транспортного средства

Созданная для работы в экстремальных условиях, "Харьковчанка" предназначалась прежде всего для освоения Антарктиды. Её ключевой задачей была доставка людей, оборудования, топлива и припасов от прибрежных баз, куда грузы прибывали морем, к удалённым внутриконтинентальным научным станциям, преодолевая сотни километров по бездорожью, глубокому снегу, ледниковым трещинам и суровым климатическим условиям.

Конструкция вездехода была рассчитана на автономное существование и длительное перемещение экипажа в условиях изоляции, экстремально низких температур (до -80°C), сильнейших ветров и разреженного воздуха высокогорья. Это делало её не просто транспортом, а мобильной базой выживания для полярников.

Основные сферы применения:

- Транспортная логистика в Антарктиде: Основная и первоначальная задача – снабжение внутриконтинентальных станций (таких как "Восток", "Полюс Недоступности", "Молодёжная", "Мирный"). Перевозка топлива в цистернах, продовольствия, научного оборудования, строительных материалов, сменного персонала экспедиций.

- Научно-исследовательские экспедиции: Обеспечение длительных санно-гусеничных походов вглубь континента для проведения геофизических, гляциологических (изучение льда), метеорологических и других научных исследований на маршруте. Могла служить мобильной лабораторией или базой для учёных.

- Эвакуация и спасательные операции: Использование в качестве тягача для эвакуации застрявшей или вышедшей из строя техники (других вездеходов, снегоходов), а также для проведения поисково-спасательных работ в случае чрезвычайных ситуаций на ледовом континенте.

- Мобильный лагерь/жилой модуль: Благодаря обитаемому герметичному салону с системами жизнеобеспечения (отопление, приготовление пищи, спальные места) "Харьковчанка" могла использоваться как временное жильё и укрытие для полярников во время длительных переходов или при аварийных остановках.

| Задача | Как реализовывала "Харьковчанка" |

|---|---|

| Преодоление глубокого рыхлого снега | Сверхнизкое удельное давление на грунт (около 0.2 кгс/см²), длинная гусеничная база |

| Движение по ледниковым трещинам | Рама ломающегося типа (с шарнирно-сочленённой рамой), обеспечивающая проходимость по сложному рельефу |

| Автономность в пути | Большой запас топлива, мощная система отопления и жизнеобеспечения салона, запас провизии |

| Буксировка тяжелых грузов | Высокая мощность дизельных двигателей, прочная рама, наличие мощной лебедки |

| Выживание экипажа в экстремальном холоде | Герметичный утепленный салон с системами отопления, вентиляции и регенерации воздуха |

Таким образом, "Харьковчанка" являлась уникальным транспортным средством, специально спроектированным для решения комплекса задач по освоению самых труднодоступных районов Антарктики, где обычная техника была бесполезна. Её главной сферой применения на протяжении десятилетий оставались советские, а затем российские антарктические экспедиции.

Каркасная конструкция корпуса: материалы и защита

Каркас "Харьковчанки" выполнен из холодостойких низколегированных сталей, преимущественно марок 09Г2С и 10ХСНД. Эти материалы сохраняют прочность и пластичность при экстремально низких температурах (до -60°C), характерных для Антарктиды. Силовой набор сформирован из профилей замкнутого сечения (швеллеров, уголков), образующих жесткую пространственную ферму, устойчивую к кручению и ударным нагрузкам при движении по торосам.

Защита от коррозии обеспечивается многослойным покрытием: фосфатирование металла, грунтовка свинцовым суриком и финишное окрашивание морозостойкими эмалями. Для теплоизоляции применена уникальная сэндвич-конструкция стенок: между стальным каркасом и алюминиевой обшивкой уложены 8-10 слоев прорезиненной ткани с прослойками из стекловаты толщиной 100-150 мм. Это снижает теплопотери и предотвращает образование "мостиков холода".

| Элемент конструкции | Материал | Толщина / Спецификация |

|---|---|---|

| Силовые лонжероны | Сталь 10ХСНД | 12 мм |

| Наружная обшивка | Алюминиево-магниевый сплав АМг6 | 3-5 мм |

| Теплоизоляция | Стекловата + резинотканевые мембраны | 150 мм (суммарно) |

| Защита днища | Битумно-резиновая мастика | 4 слоя |

Дополнительные меры включают герметизацию стыков морозостойкой резиной и установку съемных стальных листов-экранов в зонах повышенного абразивного износа (колесные ниши, нижняя часть корпуса). Конструкция рассчитана на 15-20 лет эксплуатации в условиях высокой влажности, солевых туманов и цикличного перепада температур без потери целостности каркаса.

Компоновка моторного отсека: переднее расположение

Моторный отсек "Харьковчанки" размещён в передней части корпуса, непосредственно за кабиной экипажа. Такая компоновка обеспечивает равномерное распределение массы на обе гусеничные ленты, что критично для проходимости по глубокому снегу и рыхлым грунтам. Двигатель и основные агрегаты заключены в термоизолированный короб, защищающий от экстремальных температур Арктики и Антарктики, где эксплуатировался вездеход.

Доступ к силовой установке осуществляется через откидные панели на крыше кабины и верхней части корпуса, что упрощает обслуживание в полевых условиях. Внутри компактно расположены: дизельный двигатель Д-12А (мощностью 520 л.с.), радиаторы системы охлаждения, масляные фильтры, воздухоочистители, топливные насосы высокого давления и блок электрооборудования. Система вентиляции отсека рассчитана на работу при забивании радиаторов снежной пылью.

Особенности эксплуатации

- Прогрев кабины: Тепло от двигателя частично использовалось для обогрева кабины через вентиляционные каналы, снижая энергозатраты в условиях -60°C.

- Шум и вибрации: Близость двигателя к кабине усиливала шум, требовала усиленной звукоизоляции перегородки.

- Ремонтопригодность: Замена ГРМ или ТНВД в полевых условиях была сложной из-за плотной компоновки.

- Защита от снега: Специальные юбки и щитки предотвращали налипание снега на радиатор при движении.

| Преимущества | Недостатки |

|---|---|

| Оптимальная развесовка (50/50) | Сложный доступ к задним узлам двигателя |

| Эффективный обогрев кабины | Высокий уровень вибраций в салоне |

| Упрощённая система приводов гусениц | Риск перегрева в снежных заносах |

В отзывах механики отмечали надёжную работу термоизоляции и продуманную систему воздуховодов, но критиковали тесноту при замене поршневой группы. Пилоты вездехода подчёркивали: "Прогрев салона от двигателя спасал жизни при аварийных остановках в пургу, но рёв дизеля за перегородкой вызывал усталость". Фото демонстрируют характерное расположение массивных патрубков воздухозаборников над кабиной – ключевой признак "Харьковчанки".

Двигатель ЯМЗ-238В: мощность и модификации

ЯМЗ-238В – V-образный 8-цилиндровый дизель с рабочим объёмом 14,86 л, оснащённый механическим топливным насосом высокого давления. Основные характеристики включают номинальную мощность 240 л.с. (176 кВт) при 2100 об/мин и максимальный крутящий момент 883 Н·м при 1500 об/мин. Двигатель отличается высокой надёжностью в экстремальных условиях благодаря системе жидкостного охлаждения с предпусковым подогревателем ПЖД-30 и инерционно-масляному воздухоочистителю.

Конструктивно ЯМЗ-238В оснащён чугунным блоком цилиндров, алюминиевыми поршнями с тремя компрессионными кольцами и турбокомпрессором ТКР-11Н-1. Система смазки – комбинированная (под давлением и разбрызгиванием) с сухим картером, что обеспечивает стабильную работу при кренах вездехода. Расход топлива в номинальном режиме составляет 220 г/л.с·ч, а масса двигателя без дополнительного оборудования – 1040 кг.

Модификации двигателя

| Модификация | Мощность (л.с.) | Ключевые отличия |

|---|---|---|

| ЯМЗ-238Б | 220 | Без турбонаддува, для базовых грузовиков |

| ЯМЗ-238В | 240 | Турбированный, для "Харьковчанки" |

| ЯМЗ-238Д | 300 | Усиленная турбина, интеркулер |

| ЯМЗ-238НД | 330 | Электронная топливная система |

Эксплуатационные особенности на "Харьковчанке":

- Запуск при -50°C с предпусковым подогревателем

- Обязательное применение арктического дизтоплива (ДТ-А)

- Замена масла через 200 моточасов (М-10Г2к)

- Регулировка клапанов каждые 500 часов

В отзывах механики отмечают исключительную выносливость ЯМЗ-238В в условиях Антарктиды, но подчёркивают чувствительность к качеству топлива. К типичным проблемам относят:

- Обледенение топливных фильтров при -40°C

- Износ уплотнений ТНВД после 3000 моточасов

- Трещины в выпускных коллекторах при резких перепадах температур

Фото показывают компактное расположение двигателя в кормовой части вездехода с трёхсторонним доступом для обслуживания. Несмотря на высокий расход топлива (до 120 л/100 км на бездорожье), владельцы ценят его за способность работать месяцами в экстремальных рейдах без поломок.

Система предпускового подогрева двигателя

Система предпускового подогрева на "Харьковчанке" являлась критически важным элементом для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Антарктиды. Её основное назначение – обеспечение уверенного запуска дизельного двигателя Д-12А при экстремально низких температурах, опускающихся ниже -50°C, без риска повреждения силового агрегата.

Принцип работы системы основан на предварительном прогреве охлаждающей жидкости и масла в двигателе перед запуском. Это достигалось за счёт автономного бензинового подогревателя, функционирующего независимо от основного двигателя. Подогреватель устанавливался в моторном отсеке и подключался к штатной системе охлаждения.

Устройство и ключевые компоненты

- Автономный бензиновый подогреватель: Использовал бензин А-72 в качестве топлива. Имел собственную камеру сгорания, топливный насос, вентилятор для нагнетания воздуха и теплообменник.

- Циркуляционный насос: Обеспечивал принудительную прокачку охлаждающей жидкости через теплообменник подогревателя и рубашку охлаждения двигателя, создавая замкнутый контур.

- Теплообменник: Передавал тепло от сгорания бензина в подогревателе к циркулирующей охлаждающей жидкости.

- Система управления и контроля: Включала пульт в кабине с выключателями, контролем работы подогревателя и термометром для мониторинга температуры жидкости.

- Дополнительный подогрев картера: Некоторые модификации оснащались системой подогрева моторного масла через змеевик в поддоне картера, подключенный к контуру подогрева.

Процедура эксплуатации

- Проверить уровень охлаждающей жидкости и бензина в бачке подогревателя.

- Включить подогреватель с пульта управления в кабине. Запускался процесс горения топлива и циркуляции жидкости.

- Контролировать температуру охлаждающей жидкости по термометру. Прогрев до рабочей температуры (около 60-70°C) занимал от 30 минут до 1.5 часов в зависимости от наружной температуры.

- После достижения необходимой температуры двигателя – выключить подогреватель.

- Запустить основной дизельный двигатель Д-12А стандартной процедурой.

Особенности и отзывы

Владельцы и механики отмечали высокую надёжность системы при условии регулярного обслуживания. Ключевым преимуществом называли возможность запуска двигателя в любых арктических условиях, что было жизненно необходимо для экспедиций. Однако система требовала строгого соблюдения регламента:

- Обязательная прокачка: Требовалось удалять воздушные пробки из контура подогрева после замены жидкости.

- Чистота топлива: Бензин А-72 должен был быть высокого качества и очищен от воды, иначе подогреватель мог выйти из строя.

- Регулярная очистка: Теплообменник и камера сгорания нуждались в периодической очистке от нагара.

- Пожаробезопасность: Тщательный контроль состояния топливных магистралей подогревателя во избежание утечек.

Отзывы подчёркивают, что несмотря на сложность, система была незаменима и часто спасала технику и экипажи в критических ситуациях, становясь главным фактором живучести "Харьковчанки" в полярных широтах.

Особенности воздушной системы охлаждения

Система охлаждения двигателя Д-12А на "Харьковчанке" принципиально отличалась от жидкостных аналогов. Вентилятор огромного диаметра, установленный в развале V-образного 12-цилиндрового дизеля, прогонял воздух через развитую систему оребренных цилиндров и головок блока. Привод вентилятора осуществлялся через сложный редуктор непосредственно от коленчатого вала, что обеспечивало постоянную производительность независимо от режима работы двигателя.

Отсутствие водяной рубашки, радиатора и антифриза существенно снижало риск размораживания или протечек в условиях экстремальных морозов Арктики и Антарктики. Однако конструкция требовала тщательного контроля чистоты воздушных каналов – снежная пыль или наледь на ребрах цилиндров могли спровоцировать перегрев. Регулировка тепловых зазоров клапанов выполнялась чаще, чем у жидкостных моторов, из-за значительных температурных деформаций деталей.

Ключевые технические аспекты

- Мощный осевой вентилятор с 12 лопастями и диаметром 700 мм создавал воздушный поток до 5 м³/с.

- Дефлекторы направляли воздух отдельно на каждый цилиндр для равномерного охлаждения.

- Автономный предпусковой подогреватель (ПЖД-44А) прогревал масло и воздух во впускном коллекторе перед запуском при -50°C.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Рабочая температура двигателя | 140-160°C (головки цилиндров) |

| Допустимый перепад температур (вход/выход воздуха) |

Не более 30°C |

| Регламент очистки ребер | Через 100 моточасов |

Эксплуатация требовала постоянного визуального контроля состояния воздуховодов и ребер охлаждения. Механики отмечали характерный высокочастотный шум вентилятора на высоких оборотах, а при работе в снежной пыли рекомендовали установку дополнительных сетчатых фильтров на воздухозаборники.

Топливная система: баки и насосы

Топливная система "Харьковчанки" оснащалась двумя основными стальными баками суммарным объёмом 1400 литров, размещёнными в кормовой части корпуса вдоль бортов. Конструкция включала систему дренажа и термоизоляцию для защиты от экстремальных температур. Для предотвращения кристаллизации солярки в условиях Антарктики применялся трубчатый подогреватель, интегрированный в топливозаборники.

Подача топлива обеспечивалась механическим шестерёнчатым насосом НШ-10, работавшим в паре с фильтром грубой очистки. Дублирующий ручной насос типа БКМ позволял прокачивать систему при отказе основного или после длительного простоя. Топливные магистрали выполнялись из морозостойкой резины с медным армированием, что исключало растрескивание при -60°С.

Ключевые особенности и эксплуатационные требования

- Контроль заправки: обязательное использование авиационного керосина ТС-1 или арктического дизтоплива ДТ-А

- Техобслуживание: ежесменная проверка дренажных пробок баков на наличие ледяных пробок

- Зимняя эксплуатация: прогрев топливных фильтров паяльной лампой перед запуском при температуре ниже -40°С

| Параметр | Значение |

| Рабочее давление насоса | 0.7-0.9 МПа |

| Запас хода при полной заправке | 1100-1300 км |

| Периодичность замены фильтров | через 250 моточасов |

В отзывах механиков отмечается: беспроблемная работа насосов даже после многолетнего простоя, но критикуется неудобное расположение заборных патрубков – для чистки требовался демонтаж баков. Фотографии экспедиций демонстрируют практику утепления топливных магистралей войлочными чехлами поверх основной изоляции.

Гусеничный движитель: тип траков и зацепление

Гусеничный движитель «Харьковчанки» базировался на резинометаллических гусеницах шириной 1000 мм. Каждая гусеница состояла из 87 стальных траков, соединенных пальцами через резиновые втулки. Такая конструкция обеспечивала плавность хода, снижала шум и вибрации, а также минимизировала износ шарниров при экстремально низких температурах.

Траки оснащались развитыми грунтозацепами высотой 50 мм, расположенными по краям. Зацепление с поверхностью достигалось за счет V-образной формы зацепов, которые эффективно врезались в снег, фирн и лед. Широкие траки создавали удельное давление на грунт всего 0,2 кгс/см², предотвращая проседание в глубоком снегу.

Ключевые особенности зацепления

Для работы в Антарктиде применялись траки с усиленными грунтозацепами из легированной стали. Их конфигурация обеспечивала:

- Самоочистку от снежной каши при перематывании гусеницы.

- Повышенное сцепление на ледяных склонах за счет острых кромок.

- Стабильность курса благодаря боковым направляющим гребням.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Ширина трака | 1000 мм |

| Высота грунтозацепа | 50 мм |

| Удельное давление | 0,2 кгс/см² |

| Количество траков (1 гусеница) | 87 шт. |

В отзывах механики отмечали исключительную надежность гусениц при температурах до -60°C, но подчеркивали необходимость регулярного контроля пальцевых соединений. При обледенении траков рекомендовалось движение «внатяг» без резких поворотов для предотвращения среза грунтозацепов.

Подвеска торсионного типа с балансирами

Конструкция подвески "Харьковчанки" основана на восьми поперечных торсионах (по четыре на борт), работающих в паре с качающимися балансирами. Торсионы изготовлены из высоколегированной стали и выполняют роль упругих элементов, воспринимающих динамические нагрузки при движении по пересечённой местности. Каждый балансир связывает два смежных колеса одной стороны, обеспечивая синхронизацию их перемещения относительно рамы.

Такая схема гарантирует постоянный контакт колёс с поверхностью при преодолении неровностей до 400 мм. Статический прогиб подвески составляет 150 мм, а полный ход балансиров достигает 350 мм, что позволяет сохранять устойчивость при кренах до 30°. Отсутствие пружин и рессор повышает надёжность в условиях экстремальных температур.

Эксплуатационные особенности

- Регулировка клиренса: Предусмотрена возможность изменения дорожного просвета путём перестановки торсионов в отверстиях рычагов (диапазон 600-800 мм).

- Защита от перегрузок: Автоматическое вывешивание колёс при превышении допустимой деформации торсиона предотвращает поломку элементов.

- Обслуживание: Требует периодической смазки шарниров балансиров и контроля целостности торсионных валов (интервал 5000 км).

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Тип подвески | Независимая торсионно-балансирная |

| Диаметр торсиона | 52 мм |

| Угол закручивания | до 45° |

| Ресурс торсионов | 100 000 км |

В отзывах механиков отмечается исключительная живучесть подвески при температурах ниже -60°C. Ключевым недостатком называют сложность замены торсионов в полевых условиях – операция требует демонтажа топливных баков и специального прессового оборудования. Фотографии из экспедиций подтверждают отсутствие остаточной деформации после преодоления ледниковых трещин шириной 1.2 м.

Механическая трансмиссия и схема переключения

"Харьковчанка" оснащалась механической трансмиссией, спроектированной для экстремальных нагрузок и управления двумя мощными дизельными двигателями. Основу составляла пятиступенчатая коробка передач с синхронизаторами на высших передачах, жестко связанная с раздаточной коробкой. Последняя обеспечивала блокировку межосевого дифференциала и понижающий ряд для движения в тяжелых условиях.

Особенностью являлась параллельная работа двух двигателей ЯАЗ-206 через общую муфту сцепления и коробку. Схема управления требовала синхронного запуска и остановки силовых агрегатов. Для предотвращения перегрузок при переключениях использовался инерционный синхронизатор, а водитель контролировал обороты тахометром.

Схема переключения передач и режимов

- Передачи КПП: 5 передних (1–4 синхронизированы), 1 задняя.

- Режимы раздатки:

- Нейтраль: отключение трансмиссии от КПП

- Высший ряд (H): стандартное движение

- Низший ряд (L): повышение крутящего момента в 1.8 раза

- Блокировка дифференциала: механический привод отдельной рукоятью.

| Режим | Рекомендуемые условия | Макс. скорость (км/ч) |

|---|---|---|

| H (Высшая) | Укатанный снег, твердый грунт | 30-35 |

| L (Пониженная) | Глубокий снег, болота, крутые подъемы | 8-10 |

Эксплуатационные нюансы: Переключение на пониженный ряд требовало полной остановки. Двойные двигатели усложняли синхронизацию оборотов – рывки при переключениях могли вывести сцепление из строя. В отзывах водители отмечали высокую надежность трансмиссии, но критиковали тяжелый ход рычагов и необходимость физической силы для переключений в арктических рукавицах.

Раздаточная коробка с блокировкой дифференциала

Раздаточная коробка (РК) "Харьковчанки" обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к переднему и заднему ведущим мостам, а также включает понижающий ряд для преодоления особо сложных участков. Она оснащена межосевым дифференциалом, автоматически распределяющим мощность между осями в стандартных условиях движения, что снижает нагрузку на трансмиссию и улучшает управляемость на твердых грунтах.

Ключевым элементом РК является механическая блокировка дифференциала, принудительно выравнивающая скорость вращения переднего и заднего карданных валов. При активации блокировки момент строго поровну распределяется между осями независимо от сцепления колес с поверхностью. Это исключает пробуксовку одной оси при потере другой оси сцепления с грунтом – критически важно на льду, глубоком снегу или вязкой грязи.

Устройство и работа:

- Двухступенчатая конструкция: Прямая передача (1:1) и понижающая (2.5:1) для увеличения тяги.

- Рычажное управление: Отдельные рычаги в кабине для выбора режима (пониженная/прямая) и включения блокировки.

- Валковый дифференциал: Шестеренчатый механизм симметричного типа с кулачковой муфтой блокировки.

Эксплуатационные особенности:

- Блокировку включают только при полной остановке вездехода или движении на минимальной скорости.

- Запрещена эксплуатация с активированной блокировкой на твердых покрытиях (асфальт, укатанный снег) – приводит к поломкам трансмиссии и ускоренному износу шин.

- После преодоления сложного участка блокировку немедленно отключают.

Отзывы и наблюдения:

Владельцы отмечают исключительную надежность РК в экстремальных условиях Арктики, но подчеркивают необходимость регулярной замены масла (спецификацию ТАД-17И) и контроля герметичности сальников. Частая ошибка новичков – попытка включения блокировки под нагрузкой, что провоцирует заклинивание муфты. На фото визуально различимы два рычага управления РК слева от водительского сиденья с четкой маркировкой режимов.

Рулевое управление: фрикционы и рычаги

Рулевое управление "Харьковчанки" реализовано через систему бортовых фрикционов сухого типа (стальные диски с ферродо), напрямую связанных с рычагами в кабине. Поворот осуществляется за счёт дифференциального разобщения гусеничных приводов: водитель переключает левый или правый фрикцион, отсоединяя соответствующую гусеницу от трансмиссии. При выключении одного фрикциона вездеход разворачивается в его сторону за счёт силы тяги противоположной гусеницы.

Конструкция включает два основных стальных рычага управления (левый и правый), расположенных вертикально рядом с сиденьем механика-водителя. Для фиксации фрикционов в выключенном состоянии применяются механические стопоры на рычагах. Усилие переключения значительное – требуется прикладывать до 30-40 кгс, особенно при работе в условиях обледенения или засорения механизмов.

Эксплуатационные особенности и отзывы

Ключевые нюансы управления:

- Резкий поворот: Достигается полным выключением фрикциона и одновременным увеличением оборотов двигателя.

- Плавный поворот: Требует частичного выключения фрикциона ("полусцепления"), что вызывает повышенный износ накладок.

- Обледенение: Лед на дисках провоцирует пробуксовку – рекомендовался прогрев трансмиссии перед стартом.

| Параметр | Значение |

| Тип фрикционов | Многодисковые, сухого трения |

| Число рычагов управления | 2 (левая/правая гусеница) |

| Ресурс накладок | ~8,000-10,000 км (при аккуратном вождении) |

| Температурный диапазон | До -55°C (требовалась очистка от снега) |

В отзывах водители отмечали:

- Надёжность системы в экстремальных условиях Арктики при своевременном ТО.

- Физическую сложность длительного маневрирования из-за больших усилий на рычагах.

- Необходимость постоянной регулировки зазоров фрикционов после пробега 500-700 км.

- Характерный запах горелого ферродо при интенсивной работе – признак перегрева.

Тормозная система ленточного типа

Тормозная система вездехода «Харьковчанка» построена по ленточной схеме, характерной для тяжелой гусеничной техники того периода. Основным элементом выступают стальные тормозные ленты, охватывающие специальные барабаны, жестко связанные с бортовыми передачами и ведущими звездочками гусениц. Управление торможением осуществляется механическим приводом через систему тяг и рычагов от педали в кабине водителя, воздействующей на сервопружины, которые затягивают ленты вокруг барабанов.

Такая конструкция обеспечивала необходимую тормозную силу для многотонной машины (снаряженная масса около 15 тонн) в условиях бездорожья Арктики и Антарктиды. Ленты изготавливались из износостойкой стали и оснащались фрикционными накладками. Система была дублирована для левого и правого борта, позволяя осуществлять не только общее торможение, но и эффективные развороты за счет дифференциального подтормаживания одной из гусениц.

Ключевые аспекты и особенности

Эксплуатация ленточной тормозной системы «Харьковчанки» имела ряд специфических моментов:

- Регулировка: Требовала частой ручной регулировки из-за естественного износа фрикционных накладок и вытяжки тросов/тяг. Зазор между лентой и барабаном критичен для эффективности.

- Чувствительность к перегреву: Длительное интенсивное торможение, особенно на уклонах, вызывало перегрев барабанов и лент, приводящий к снижению эффективности («выхаживание» тормозов).

- Загрязнение: Попадание снега, льда или грязи между лентой и барабаном значительно ухудшало тормозные свойства, требовалась очистка.

- Обслуживание в полевых условиях: Конструкция была рассчитана на ремонт и замену лент с использованием базового набора инструментов в удаленных районах.

- Надежность в экстремальном холоде: Простота механической системы обеспечивала работоспособность при температурах ниже -60°C, где гидравлика могла отказать.

Отзывы полярников отмечали достаточную, хотя и требующую физических усилий, эффективность тормозов для контроля движения на малых скоростях и при маневрировании. Главными достоинствами называли ремонтопригодность и «неубиваемость» в условиях Крайнего Севера. К недостаткам относили необходимость постоянного контроля зазоров, склонность к замасливанию накладок при протечках сальников и сравнительно высокое усилие на педали.

Электрооборудование и генераторная установка

Электросистема "Харьковчанки" проектировалась как полностью автономная, способная обеспечивать все нужды экипажа и работу агрегатов в условиях абсолютного отсутствия внешних источников энергии на протяжении длительной экспедиции. Напряжение бортовой сети составляло 28 В постоянного тока, что являлось стандартом для тяжелой автомобильной и специальной техники того периода. Особое внимание уделялось надежности, дублированию критических цепей и защите от экстремально низких температур.

Сердцем электросистемы являлась мощная генераторная установка, расположенная в жилом модуле. Ее ключевая задача – обеспечение электроэнергией не только для движения и управления вездеходом, но и для жизнеобеспечения экипажа (отопление, освещение, вентиляция, кухонная плита), научного оборудования и связи. Система управления генераторами и распределения энергии была максимально централизована и выведена на пульт водителя-механика.

Основные компоненты и их особенности

- Основной генератор: Устанавливался дизель-генератор Г-12 мощностью 12 кВт (поздние модификации могли иметь более мощные аналоги). Он работал на основном топливе вездехода (дизель) и предназначался для обеспечения базовых нагрузок во время движения и стоянки.

- Вспомогательный генератор: Для резервирования и покрытия пиковых нагрузок (особенно при работе мощных потребителей тепла) устанавливался второй, обычно бензиновый, генератор меньшей мощности (например, Г-108 мощностью 1 кВт). Это повышало общую надежность системы.

- Аварийный источник: В качестве аварийного источника электроэнергии на случай выхода из строя обоих основных генераторов использовались аккумуляторные батареи большой емкости (типа 6СТЭН-140М или аналогичные, несколько штук).

- Система распределения: Применялась развитая схема электроразводки с надежными автоматами защиты и рубильниками. Проводка имела усиленную морозостойкую изоляцию.

- Потребители: К наиболее энергоемким потребителям относились:

- Электродвигатели вентиляторов системы охлаждения двигателей.

- Электроотопители кабин и жилого отсека.

- Электроплита.

- Система освещения (включая мощные фары-прожекторы для движения в полярную ночь).

- Радиостанция и навигационное оборудование.

- Приводы управления некоторыми агрегатами (например, лебедка).

| Компонент | Тип / Модель (пример) | Мощность | Топливо | Назначение |

|---|---|---|---|---|

| Основной генератор | Г-12 (ДГ-12) | 12 кВт | Дизель | Основное энергоснабжение |

| Вспомогательный генератор | Г-108 | 1 кВт | Бензин | Резерв, малые нагрузки, подзарядка АКБ |

| Аккумуляторные батареи | 6СТЭН-140М (2-4 шт.) | 140 Ач каждая | - | Запуск двигателей, аварийное питание |

Особенности эксплуатации: Эксплуатация электрооборудования в Антарктиде требовала строгого соблюдения правил. Генераторы нуждались в регулярном обслуживании, особенно в условиях высокой запыленности. Запуск генераторов при глубоком минусе (-50°C и ниже) был сложной процедурой, часто требовавшей предварительного прогрева агрегатов. Критически важным было контролировать состояние клемм аккумуляторов и целостность изоляции проводки. Экипажи отмечали, что несмотря на сложность, система при должном уходе демонстрировала беспрецедентную надежность в экстремальных условиях. Отказы генераторов, хотя и случались, редко приводили к полной потере энергоснабжения благодаря дублированию и возможности работы части систем от АКБ. Проблемой иногда становилось обмерзание воздухозаборников и выхлопных труб генераторных установок.

Отзывы: В воспоминаниях полярников электросистема "Харьковчанки" часто упоминается как "жизненно важная артерия" экспедиции. Подчеркивается ее мощность и способность "тянуть" все необходимое оборудование. Ключевым достоинством называлась автономность – независимость от внешних источников на протяжении многих месяцев. Недостатками считались шум работающих генераторов в жилом отсеке, необходимость постоянного контроля за их работой и расходом топлива, а также сложность ремонта генераторов в полевых условиях при серьезных поломках. Тем не менее, общая оценка надежности электрооборудования и генераторной установки в экстремальных условиях Антарктиды была очень высокой.

Теплоизоляция кабины и салона

Для работы в экстремальных условиях Антарктиды, где температура опускается ниже -70°C, "Харьковчанка" оснащалась многослойной теплоизоляцией кабины и жилого салона. Основой служили листы пенопласта толщиной 80-100 мм, проложенные между внешним металлическим корпусом и внутренней обшивкой из фанеры. Дополнительно применялись войлочные прокладки и пробковые маты в зонах повышенных теплопотерь. Герметичность обеспечивалась резиновыми уплотнителями дверных проемов и смотровых люков.

Особое внимание уделялось остеклению: лобовые и боковые стекла кабины выполнялись двойными с воздушной прослойкой 40-50 мм. Между рамами устанавливались силикагелевые осушители для предотвращения обледенения и запотевания. Система отопления, интегрированная с двигателем, дополняла изоляцию, но основная теплозащита достигалась за счет физических барьеров, минимизирующих теплопередачу через металлические элементы корпуса.

Эксплуатационные особенности и отзывы

По свидетельствам полярников, теплоизоляция демонстрировала высокую эффективность:

- Стабильный микроклимат: При наружной температуре -60°C внутри салона поддерживалось +15-20°C без перегрузки отопительной системы.

- Проблема конденсата: В условиях длительных стоянок отмечалось обмерзание стыков обшивки, требовавшее ручной очистки.

- Акустический комфорт: Дополнительным преимуществом многослойной изоляции стало значительное снижение шума двигателя и ветра.

Критике подвергалась сложность ремонта: при повреждении внешнего корпуса доступ к изоляционным слоям требовал демонтажа внутренней отделки. Однако в отзывах подчеркивается, что даже после 20 лет эксплуатации теплоизоляционные материалы сохраняли свойства без признаков разрушения.

Система вентиляции и отопления

Жизнеобеспечение экипажа "Харьковчанки" в экстремальных условиях Арктики и Антарктики полностью зависело от эффективной системы вентиляции и отопления. Она была спроектирована как автономный комплекс, способный поддерживать приемлемую температуру внутри герметичных кабин даже при наружных температурах ниже -70°C, предотвращая обледенение стекол и обеспечивая комфорт во время длительных переходов.

Основу системы составлял жидкостный отопитель, интегрированный с двигателем. Теплоноситель (антифриз), нагретый работающим дизелем, циркулировал по контуру через радиаторы отопления, установленные в кабине водителя и жилом блоке. Электровентиляторы обеспечивали принудительный обдув радиаторов, распределяя тепло по салону. Отдельный автономный бензиновый отопитель (типа "Планар" или аналогичный) дублировал основной, позволяя поддерживать тепло при заглушенном основном двигателе во время стоянок или сна экипажа, что было критически важно для выживания.

Устройство и ключевые компоненты

- Источники тепла: Основной контур охлаждения двигателя ДТ-20 и резервный бензиновый отопитель.

- Теплообменники: Мощные радиаторы отопления в кабине водителя и жилом отсеке с регулируемыми заслонками.

- Распределение воздуха: Система воздуховодов и электровентиляторов для подачи теплого воздуха к лобовым стеклам, ногам водителя и в жилое помещение.

- Вентиляция: Приточные клапаны с подогревом поступающего воздуха и вытяжные вентиляторы для удаления избыточной влаги, запахов и обеспечения воздухообмена.

- Управление: Регуляторы скорости вентиляторов и краны для регулировки потока теплоносителя, выведенные в кабину.

Эксплуатация системы требовала постоянного внимания. Необходимо было тщательно следить за уровнем антифриза и его концентрацией, чтобы исключить размораживание контура. Прогрев салона перед началом движения занимал значительное время (30-60 минут) в сильный мороз. Регулярная очистка воздуховодов и радиаторов от пыли, снега и возможного обледенения вентиляционных решеток была обязательной процедурой. Надежность основного контура была высокой, но отказ резервного бензинового отопителя во время длительной стоянки в пургу создавал прямую угрозу жизни экипажа из-за быстрого выхолаживания корпуса.

Отзывы экипажей подчеркивают ее жизненную важность. Мощности хватало для борьбы с экстремальным холодом, особенно ценилась работа резервного отопителя. К недостаткам относили высокий уровень шума вентиляторов на максимальной скорости, необходимость длительного предварительного прогрева и потенциальную уязвимость воздуховодов к механическим повреждениям или засорению. Несмотря на это, система в целом оценивалась как надежная и эффективная, полностью соответствовавшая своему назначению.

Приборная панель и органы управления

Приборная панель "Харьковчанки" отличалась лаконичным расположением контрольных устройств в прямой видимости водителя. Основные элементы были сгруппированы в центральной части щитка для минимизации отвлечения от управления в сложных условиях. Все шкалы и индикаторы имели дублированную подсветку для работы в полярной ночи, а стрелочные приборы оснащались антивибрационной защитой.

Органы управления выводились на отдельные секции панели и подрулевые маховики, обеспечивая доступ без изменения позы водителя. Особое внимание уделялось эргономике: рычаги и тумблеры проектировались с расчётом на работу в толстых рукавицах. Силовые переключатели (трансмиссия, лебёдка) дублировались защитными кожухами для предотвращения случайного срабатывания.

Контрольные приборы и функциональные элементы

| Элемент | Назначение |

|---|---|

| Тахометр двигателя ЯМЗ-238 | Контроль оборотов V-образного 8-цилиндрового дизеля |

| Манометры пневмосистемы (2 шт) | Мониторинг давления в контурах тормозов и подвески |

| Термометры масла и охлаждающей жидкости | Предотвращение перегрева при работе на пониженных передачах |

| Вольтметр 24В системы | Контроль заряда аккумуляторов в условиях холода |

| Комбинированный указатель уровня топлива | Отслеживание расхода из 4 цилиндрических баков |

Ключевые органы управления включали:

- Рычаг переключения 5-ступенчатой КПП с понижающим редуктором

- Пневмокраны блокировки дифференциалов переднего/заднего мостов

- Тумблеры управления системой подкачки шин

- Ручка активации лебёдки с барабаном на 40 м троса

- Регулятор отопителя кабины и обогрева стёкол

Особенностью являлась система дублирующих контрольных ламп критических параметров: падение давления масла ниже 0.6 кгс/см² или открытие термостата при 85°С сопровождались световой и звуковой сигнализацией. Для работы в снежных буранах все переключатели имели тактильную маркировку.

Габаритные размеры (длина/ширина/высота)

Габариты «Харьковчанки» впечатляют даже по современным меркам, являясь ключевым фактором её проходимости в экстремальных условиях Арктики. Внушительные размеры обеспечивают устойчивость на рыхлом снегу и преодоление ледяных торосов высотой до 1.5 метров, что критично для работы в антарктических экспедициях.

Соотношение длины, ширины и высоты спроектировано с учётом распределения веса на гусеницы и необходимости размещения объёмного кузова-вагона. Конструкторы добились баланса между вместительностью и манёвренностью, хотя последняя ограничена из-за особенностей эксплуатации в глубоком снегу.

Точные параметры

- Длина: 8.5 метров (с учётом гусеничного шасси)

- Ширина: 3.5 метра (по наружным краям гусениц)

- Высота: 4.0 метра (до крыши кабины, без учёта антенн)

Примечание: высота увеличивается до 4.3 м с учётом вентиляционных дефлекторов и радиооборудования на крыше. Ширина гусениц составляет 1 метр каждая, создавая удельное давление на снег всего 0.2 кг/см².

Снаряженная масса и грузоподъемность

Снаряженная масса вездехода «Харьковчанка» составляет 15 тонн. Этот показатель включает массу полностью заправленного транспортного средства, готового к эксплуатации, с необходимым оборудованием, инструментами и стандартными расходными материалами.

Грузоподъемность машины достигает 7 тонн, что позволяет перевозить значительное количество научного оборудования, топливных запасов и провизии для длительных антарктических экспедиций. При полной загрузке общая масса вездехода превышает 22 тонны.

| Параметр | Значение |

| Снаряженная масса | 15 тонн |

| Грузоподъемность | 7 тонн |

| Полная масса | 22+ тонны |

Эксплуатационные особенности

- Распределение нагрузки на гусеницы оптимизировано для движения по рыхлому снегу и льду, обеспечивая удельное давление всего 0,4 кг/см².

- Высокая грузоподъемность требует строгого контроля за размещением груза внутри герметичного кузова для сохранения устойчивости на сложном рельефе.

- При полной загрузке расход топлива увеличивается до 120 л/100 км, что учитывается при планировании экспедиционных маршрутов.

Клиренс и ширина колеи

Дорожный просвет "Харьковчанки" составляет рекордные 850 мм. Такой клиренс обеспечивает беспрепятственное преодоление глубоких снежных заносов, ледяных торосов и крупных неровностей без риска повреждения днища. Конструкция независимой подвески с длинноходными рычагами дополнительно увеличивает вертикальную проходимость при движении по пересеченной местности.

Ширина колеи установлена на отметке 2000 мм, что в сочетании с габаритной базой 4000 мм создает высокую поперечную устойчивость. Данный параметр предотвращает опрокидывание на крутых боковых уклонах (до 30°) и при прохождении сложных виражей, характерных для ледникового рельефа. Равномерное распределение массы на широкую базу снижает удельное давление на грунт до 0,2 кгс/см².

Эксплуатационные особенности

- Клиренс в 85 см позволяет форсировать снежные переметы глубиной свыше 1,5 метров

- Широкая колея компенсирует крен при движении по наклонным ледяным плато

- Независимая подвеска гарантирует постоянный контакт всех колес с поверхностью

- Сочетание параметров обеспечивает плавность хода при скорости до 30 км/ч

| Параметр | Значение | Эксплуатационное преимущество |

|---|---|---|

| Клиренс | 850 мм | Преодоление торосов высотой до 1,2 м |

| Ширина колеи | 2000 мм | Устойчивость на склонах до 30° |

| База | 4000 мм | Снижение продольного раскачивания |

Максимальная скорость на грунте и снегу

На укатанном твердом грунте или льду "Харьковчанка" способна развивать максимальную скорость в 30 км/ч. Эта величина определяется конструктивными особенностями трансмиссии, мощностью двигателя ДТ-20 (520 л.с.) и спецификой гусеничного движителя, рассчитанного прежде всего на высокую проходимость, а не на быстроходность.

При движении по глубокому рыхлому снегу максимальная скорость существенно снижается и обычно составляет 10–15 км/ч. Такое ограничение вызвано высоким сопротивлением снежной массы, необходимостью преодолевать сугробы, а также риском увязания или пробуксовки гусениц при попытках резкого увеличения темпа движения.

Факторы, влияющие на скорость

Ключевые аспекты, определяющие скоростной режим:

- Глубина и плотность снега: Чем глубже и рыхлее снежный покров, тем ниже скорость.

- Рельеф местности: Подъемы, косогоры или сложный рельеф требуют снижения скорости для сохранения устойчивости.

- Состояние гусениц и трансмиссии: Износ или неисправности напрямую влияют на динамические возможности.

- Загрузка вездехода: Полная загрузка платформы или прицепа уменьшает максимальную скорость.

| Тип поверхности | Максимальная скорость |

| Твердый грунт / лед | до 30 км/ч |

| Укатанный снег | 15–25 км/ч |

| Рыхлый снег (целина) | 10–15 км/ч |

Эксплуатационная инструкция подчеркивает: движение на предельной скорости допустимо лишь на ровных открытых пространствах с твердым покрытием. На снегу, особенно в условиях Арктики, рекомендована умеренная скорость для предотвращения аварий, перегрева двигателя и снижения расхода топлива. Водители отмечают, что устойчивость машины на снегу сохраняется даже на 15 км/ч, но попытки разогнаться сильнее часто приводят к пробуксовке и потере управляемости.

Проходимость: угол подъема и крен

«Харьковчанка» демонстрировала выдающуюся способность преодолевать сложный рельеф благодаря уникальной компоновке и мощной силовой установке. Её клиренс в 850 мм, независимая торсионная подвеска всех колёс и равномерное распределение массы по раме обеспечивали минимальный риск зацепа днищем или мостами за неровности. Широкие гусеницы (шириной 1 метр каждая) создавали низкое удельное давление на грунт (около 0,4 кгс/см²), предотвращая просадку даже в рыхлом снегу или заболоченной местности.

Ключевые параметры проходимости были следующими:

- Максимальный угол подъёма: 30° – вездеход уверенно брал крутые снежные склоны и ледниковые откосы, характерные для Антарктиды.

- Допустимый угол статического крена: 25° – устойчивость обеспечивалась низко расположенным центром тяжести (за счёт размещения двигателя и топливных баков в передней части под кабиной) и широкой колеёй.

- Глубина преодолеваемого брода: до 1,4 м – благодаря герметичному корпусу и системе откачки воды.

Эксплуатация в условиях экстремального бездорожья требовала от экипажа внимания к крену на косогорах: при углах близких к 20° возникал риск опрокидывания из-за смещения груза. В отзывах полярники отмечали, что машина надёжно держала заданный курс на подъёмах, но рекомендовали преодолевать сложные участки на малой скорости для контроля устойчивости. Фото экспедиций часто демонстрируют «Харьковчанку» на заснеженных склонах с заметным креном, подчёркивая её возможности.

Преодоление водных преград (глубина брода)

Конструкция "Харьковчанки" (АТ-Т) изначально предусматривала возможность преодоления водных преград благодаря герметичному цельнометаллическому корпусу-лодке с высокими бортами и интегрированной системой водоотлива (трюмные помпы). Корпус, изготовленный из толстой стали, обеспечивал необходимую плавучесть и защиту агрегатов от воды. Водозащите подвергались все критически важные узлы: двигатель, трансмиссия, элементы электрооборудования.

Заявленная максимальная глубина преодолимого брода для "Харьковчанки" составляла до 1.5 метров. Однако, на практике рекомендованная и реально часто эксплуатируемая глубина составляла 0.8 - 1.2 метра. Превышение этого порога требовало тщательной подготовки и сопряжено с повышенными рисками затопления моторного отсека или проникновения воды в салон через люки и уплотнители, особенно на машинах с пробегом.

Подготовка и процесс преодоления брода

Перед входом в воду выполнялся обязательный комплекс подготовительных действий:

- Тщательная герметизация: Проверялось и уплотнялось состояние всех люков, смотровых окон, технологических отверстий, уплотнителей дверей и воздухозаборников. Часто использовались дополнительные средства (смазка, резиновые прокладки, ветошь).

- Подготовка систем: Включались и проверялись трюмные помпы (водооткачивающие насосы). Проверялся уровень масла в мостах и коробках передач (во избежание попадания воды через сапуны).

- Разведка брода: Обязательно проводилась разведка дна на предмет глубины, характера грунта (ил, камни), наличия скрытых препятствий и силы течения.

- Выбор маршрута: Определялся оптимальный путь: по возможности перпендикулярно течению, избегая участков с быстрым потоком, глубоким илом или резкими перепадами глубин.

Преодоление брода осуществлялось на первой передаче коробки отбора мощности (КОМ), обеспечивающей максимальный крутящий момент и минимальную скорость движения (около 1.5-2 км/ч). Движение должно было быть плавным, без резких ускорений, торможений и поворотов руля, чтобы избежать создания волны, способной захлестнуть капот или залить воздухозаборники. Постоянно контролировалась работа помп и отсутствие течей.

Основные риски и особенности эксплуатации на воде

| Риск | Последствие | Меры предосторожности/Особенности |

|---|---|---|

| Заброс волны на капот | Затопление моторного отсека, гидроудар | Строгое соблюдение скорости движения (не создавать волну) |

| Попадание воды в воздухозаборник | Остановка двигателя | Контроль высоты воздухозаборной трубы, движение без остановок |

| Застревание в иле | Потеря подвижности, необходимость эвакуации | Тщательная разведка дна, избегание илистых участков |

| Нарушение герметичности корпуса | Затопление отсеков, потеря плавучести | Регулярный контроль состояния корпуса и уплотнений перед форсированием |

| Сильное течение | Снос машины с курса, опрокидывание | Преодоление строго перпендикулярно течению, учет силы потока |

Эксплуатация показала, что наибольшую опасность представляли не столько глубина (в пределах 1.2 м), сколько ил (высокий риск застревания из-за огромной массы машины) и сильное течение или волны, способные нарушить устойчивость или залить воздухозаборник. Надежность герметизации с годами снижалась из-за износа резиновых уплотнений. Отзывы экипажей часто подчеркивают важность безупречного технического состояния уплотнений и помп, а также необходимость опыта водителя при выборе скорости и траектории движения в воде.

Расход топлива при разных нагрузках

Вездеход Харьковчанка оснащён двумя дизельными двигателями Д-12А по 520 л.с., что предопределяет высокий расход топлива даже в штатных условиях. Показатели напрямую зависят от массы груза, рельефа местности и состояния снежно-ледового покрова.

При движении по укатанному снегу базовый расход составляет 70-90 литров на 100 км. Однако эксплуатация в реальных арктических условиях с полной загрузкой резко увеличивает этот параметр. Ключевыми факторами выступают глубина снежной целины, угол подъёма и необходимость работы двигателей на предельных оборотах.

Зависимость расхода от условий

| Нагрузка | Дорожные условия | Расход (л/100км) |

|---|---|---|

| Без груза | Укатанный снег | 70-90 |

| 3-4 тонны | Рыхлый снег (до 0.5 м) | 110-130 |

| Полная (7 тонн) | Глубокий снег (1 м+) | 150-180 |

| Буксировка прицепа | Подъёмы 15°+ | 200-250 |

Наиболее критичные ситуации:

- Преодоление заструг: кратковременные скачки до 300 л/ч при пробуксовке

- Прогрев в -50°C: дополнительно 15-20 литров/час на холостом ходу

- Движение по насту: снижение до 60-70 л/100км благодаря низкому сопротивлению

Эксплуатационные рекомендации для экономии:

- Поддерживать давление в пневматиках 0.8-1.2 кгс/см²

- Использовать зимнее дизтопливо с антигелевыми присадками

- Избегать резких стартов с полной загрузкой

- Очищать радиаторы от снежной пыли каждые 4-5 часов работы

В отзывах экипажей отмечается парадокс: при экстремальных переходах фактический расход всегда превышает расчётный на 25-30%. Это объясняется вынужденными объездами трещин, работой лебёдок и постоянным поддержанием температуры в жилом модуле.

Требования к горюче-смазочным материалам

Эксплуатация "Харьковчанки" в экстремальных условиях Арктики и Антарктиды предъявляла особые требования к горюче-смазочным материалам. Основной упор делался на сохранение рабочих характеристик жидкостей при сверхнизких температурах (до -60°C), где обычные составы теряли текучесть и смазывающую способность.

Использовались исключительно специализированные морозостойкие ГСМ с арктической спецификацией. Дизельное топливо марки ДА (дизельное арктическое) или ДЗ (дизельное зимнее) с депрессорными присадками гарантировало бесперебойную работу двигателя ДТ-20 без парафинизации. Моторные и трансмиссионные масла подбирались с низким коэффициентом вязкости (SAE 0W, 5W) и высоким индексом вязкости для защиты трущихся пар при холодном пуске.

Ключевые характеристики ГСМ

- Моторное масло: М-8Г2К, М-10Г2К или импортные аналоги класса SAE 5W-30/40 по API CC/CD с температурой застывания ниже -55°C.

- Трансмиссионное масло: ТСп-14гип или ТАД-17и с противозадирными присадками (вязкость SAE 75W-90).

- Пластичные смазки: Морозостойкие Литол-24РК, ЦИАТИМ-201, ШРУС-4М для узлов трения.

- Тормозная жидкость: Специальные составы типа "Нева" или DOT-4 с температурой кипения от +230°C и замерзания ниже -50°C.

Обязательные условия эксплуатации включали:

- Систематический контроль визуальной чистоты ГСМ (отсутствие кристаллов льда, парафиновых хлопьев).

- Предпусковой подогрев масла в картере двигателя и коробке передач при температуре ниже -35°C.

- Заправка исключительно через фильтры тонкой очистки во избежание попадания влаги.

- Сокращенные интервалы замены масел (до 50% от стандартных) из-за интенсивного старения при перепадах температур.

| Узел | Рекомендованный ГСМ | Критический параметр |

| Двигатель | М-8Г2К, SAE 5W-40 | Температура застывания: -57°C |

| Гидросистема | АМГ-10, ВМГЗ | Вязкость при -50°C: не выше 1500 сСт |

| Редукторы | ТСп-14гип, SAE 75W-90 | Предел прочности пленки: 3000 МПа |

Емкость топливных баков и запас хода

"Харьковчанка" оснащалась двумя массивными топливными баками общей емкостью 2900 литров. Основной бак на 2100 литров располагался в задней части корпуса, дополнительный на 800 литров – в передней секции. Такая конструкция обеспечивала равномерное распределение веса топлива и снижала рицентровку при его выработке. Система трубопроводов позволяла перекачивать горючее между резервуарами и подавать его к двигателю в любых условиях эксплуатации.

Запас хода вездехода достигал до 1500 км по укатанному антарктическому снегу благодаря дизелю Д-12А мощностью 520 л.с. и рациональному расходу топлива. В экстремальных условиях (глубокий снег, крутые подъемы) расход резко возрастал до 300-400 л/100 км, сокращая дальность до 500-700 км. Ключевой особенностью была система подогрева топливных магистралей и фильтров, предотвращавшая замерзание солярки при температурах ниже -60°C.

Эксплуатационные нюансы и отзывы

- Расход в пути: 70-120 л/100 км на ровной поверхности, до 400 л/100 км на сложном рельефе.

- Особенности заправки: требовалось 2-3 часа для полной заправки через верхние горловины с предварительным подогревом топлива в мороз.

- Отзывы полярников: отмечали надежность системы, но критиковали высокий расход при преодолении торосов. Фото фиксируют ручную откачку топлива в полевых условиях при ремонте магистралей.

Давление на грунт и гусеничное сцепление

Ключевым фактором выдающейся проходимости "Харьковчанки" в условиях рыхлого снега и слабонесущих грунтов Арктики и Антарктиды являлось предельно низкое удельное давление на поверхность. Оно достигалось за счет уникальной конструкции гусеничного движителя и большой площади опорной поверхности.

Четыре широких гусеничных ленты (две на тележке с каждого борта), изготовленных из специальной морозостойкой резины с металлическими грунтозацепами, распределяли массу машины (около 15 тонн) на значительную площадь. Это предотвращало критическое погружение в глубокий снег или топкие грунты.

Конструктивные особенности и параметры

- Удельное давление на грунт: Составляло всего 0.2 кгс/см² (около 20 кПа). Для сравнения: давление ноги человека - около 0.5-0.6 кгс/см².

- Ширина гусениц: Каждая лента имела значительную ширину, увеличивая общую опорную площадь.

- Система подвески: Балансирная подвеска тележек обеспечивала равномерное распределение веса по всем гусеницам и постоянный контакт с неровной поверхностью.

- Грунтозацепы: Металлические элементы внутри резиновых гусениц обеспечивали необходимое сцепление с твердым льдом и укатанным снегом.

Особенности эксплуатации и сцепления

Низкое давление позволяло "Харьковчанке" двигаться по снежной целине глубиной до 1.5 метров и преодолевать участки переувлажненного грунта летней тундры, где колесная техника была бессильна. Резиновые гусеницы обеспечивали:

- Плавность хода: Снижали вибрации и ударные нагрузки на корпус и оборудование на высокой скорости.

- Защиту поверхности: Минимизировали повреждение хрупких грунтов или ледовых взлетно-посадочных полос по сравнению с металлическими гусеницами.

- Адаптивность: Резина работала в широком температурном диапазоне (до -55°C и ниже), сохраняя эластичность и сцепные свойства.

Однако на очень крутых обледенелых склонах или в условиях гололедицы сцепных свойств резиновых гусениц иногда оказывалось недостаточно по сравнению с агрессивными металлическими траками. Водителям требовалось мастерство и знание местности для выбора оптимального пути и режима движения в таких ситуациях.

Подготовка к запуску в условиях низких температур

Запуск дизельного двигателя Д-12А "Харьковчанки" при экстремальном морозе (-50°C и ниже) требует строгого соблюдения комплекса предварительных мер. Пренебрежение ими грозит не только отказом запуска, но и серьезными повреждениями силового агрегата и систем из-за загустевших технических жидкостей и повышенных механических нагрузок. Основное внимание уделяется обеспечению необходимой текучести топлива, масла и работоспособности электрооборудования.

Ключевой этап – обязательный прогрев силового отделения и агрегатов перед попыткой пуска. Для этого "Харьковчанка" оснащалась автономным бензиновым отопителем (типа ПЖД-44 или аналогичным), установленным в моторном отсеке. Его запуск производился заранее (за 1-2 часа до предполагаемого пуска двигателя) для создания приемлемого микроклимата в отсеке и прогрева блоков цилиндров, картера, топливной аппаратуры и аккумуляторных батарей.

Критически важные процедуры и особенности

Перед запуском необходимо выполнить следующие обязательные действия:

- Прогрев масляного картера: Использование переносных термоподогревателей (инфракрасных, электрических) или паяльных ламп строго под контролем для разжижения загустевшего масла. Прямое открытое пламя к узлам не направляется.

- Контроль топлива: Применение исключительно арктического дизельного топлива (ДА, ДЗ-А) с депрессорными присадками. Обязательная проверка отсутствия кристаллов парафина в фильтрах тонкой очистки и отстойниках. Прогрев топливных магистралей и фильтров теплым воздухом от отопителя.

- Подготовка аккумуляторов: АКБ (2 х 6СТЭН-140М) снимаются с машины и хранятся в утепленном или отапливаемом помещении. Установка на машину производится непосредственно перед запуском. Использование утепленных чехлов для АКБ в походных условиях.

- Прогрев впускного тракта: Активация штатного электрофакельного устройства (ЭФУ) для подогрева воздуха во впускном коллекторе перед и во время прокрутки стартером.

Только после уверенного прогрева отсека и выполнения всех пунктов допускается попытка запуска. Кратковременные включения стартера (не более 10-15 секунд) чередуются с паузами (40-60 секунд) для восстановления заряда АКБ. После успешного запуска двигатель работает на минимальных устойчивых оборотах не менее 20-30 минут для выхода на рабочую температуру и равномерного прогрева всех узлов перед началом движения.

Алгоритм запуска двигателя зимой

Запуск дизельного двигателя ЯАЗ-206Б вездехода "Харьковчанка" в условиях крайне низких температур (-50°C и ниже) требует строгого соблюдения последовательности действий. Пренебрежение процедурами приводит к разрядке аккумуляторов или механическим повреждениям.

Основные этапы включают подготовку систем, предварительный прогрев и непосредственную раскрутку коленвала с последующим контролем работы. Используются штатные системы подогрева и аэродромные источники питания при критичном холоде.

Пошаговая процедура

- Проверка систем перед запуском:

- Включить аккумуляторный подогреватель (АПЖ) на 30-40 минут

- Прогреть картер машинного отделения тепловой пушкой

- Убедиться в отсутствии замерзшего конденсата в топливных фильтрах

- Активация предпускового подогрева:

- Открыть кран подачи топлива к подогревателю

- Запустить форсунку подогревателя на 15-20 минут

- Включить циркуляционный насос системы охлаждения

- Запуск двигателя:

- Выжать педаль сцепления для разгрузки стартера

- Включить декомпрессор (при температуре ниже -45°C)

- Крутить стартер не более 15 секунд за одну попытку

- После схватывания – плавно подать топливо педалью акселератора

Критические ограничения: запрещено использовать эфиросодержащие жидкости, непрерывная работа стартера свыше 20 секунд приводит к перегоранию обмоток. При неудаче после 3 попыток – повторный прогрев подогревателем в течение 30 минут.

| Параметр | Норма | При нарушении |

|---|---|---|

| Напряжение АКБ | 24 В ± 0.5 В | Обязательно внешнее питание |

| Масло М10Г2к | До -55°C | Загустевание картера |

После запуска – прогрев на 800-1000 об/мин до +40°C в охлаждающей жидкости. Контролировать давление масла (минимум 2 кгс/см²). Резкое увеличение оборотов до рабочего режима недопустимо.

Техника управления на болотистых участках

Перед входом на болотистый участок обязательна оценка глубины и вязкости грунта с помощью щупа или визуально по растительности. Переключите оба двигателя на пониженные передачи (1-2 ступень КПП), обеспечив максимальный крутящий момент. Держите постоянную скорость 5-7 км/ч – резкое ускорение провоцирует буксование, а остановка ведет к проседанию гусениц.

Рулевое управление осуществляйте плавными полуоборотами штурвала без резких маневров. При возникновении проскальзывания гусениц немедленно уменьшите подачу топлива, затем плавно восстановите тягу. Контролируйте синхронность работы двигателей по тахометрам – рассинхрон свыше 100 об/мин вызывает рыскание и потерю управляемости.

Ключевые принципы преодоления болот

Алгоритм действий при застревании:

- Полностью остановить движение без глушения двигателей

- Подложить под гусеницы трапы из ветвей/досок (в запасе всегда 4-6 секций)

- Включить задний ход на минимальных оборотах

- При неудаче – задействовать лебедку с якорением за ближайшие деревья

Особенности эксплуатации:

- Работать только с принудительным охлаждением радиаторов (риск перегрева в вязкой среде)

- Контролировать герметичность корпуса – давление воды у днища достигает 0.8 атм

- После прохождения болота очистить гусеницы от глины и проверить сальники

| Параметр | Режим работы |

| Давление в шинах | 0.05-0.08 МПа (регулируется централизованно) |

| Температура ОЖ | Не выше 85°C (активировать допвентилятор) |

| Переключение передач | Только после полной остановки |

Водители отмечают критическую важность предварительной тренировки на полигонах – реакция на крен требует навыка. При правильной технике Харьковчанка преодолевает топи до 1.8 м глубиной, но выход из грязи занимает 3-5 раз больше времени, чем проход твердого участка равной длины.

Особенности движения по глубокому снегу

Преодоление глубокоснежных участков требует использования специфических технических решений "Харьковчанки". Широкие гусеницы с развитыми грунтозацепами создают минимальное удельное давление на снежный покров (около 0,2 кгс/см²), предотвращая сильное погружение. Независимая торсионная подвеска обеспечивает постоянный контакт всех опорных катков с поверхностью, сохраняя стабильность даже на рыхлом снегу глубиной свыше 1,5 метров.

Ключевую роль играет силовая установка: дизель В-2А мощностью 520 л.с. поддерживает крутящий момент в оптимальном диапазоне оборотов, что критично при движении с высоким сопротивлением. Глубокий клиренс (более 0,6 м) и V-образная форма днища предотвращают залипание снега под корпусом. При преодолении заснеженных склонов блокировка дифференциалов гарантирует синхронную работу гусениц.

Практические аспекты эксплуатации

- Подготовка трассы: предварительная разведка снежного покрова щупом обязательна для выявления скрытых препятствий (трещин, настов).

- Режим движения: поддержание равномерной скорости без резких стартов/торможений для сохранения "снежного моста" под гусеницами.

- Температурный контроль: мониторинг перегрева двигателя и трансмиссии из-за повышенной нагрузки при длительном движении в плотном снегу.

| Параметр | Значение | Эффект при движении |

|---|---|---|

| Угол свеса корпуса | 42° (передний) | Всплытие при погружении, снижение риска зарывания |

| Ширина гусеницы | 1000 мм | Увеличение площади опоры, снижение давления на снег |

| Запас тяги | до 15 тс | Возможность буксировки грузов в снегу |

Критические ситуации возникают при попадании в снежные ловушки (сугробы с рыхлой подушкой). Для самовытаскивания применяется раскачивание корпуса переключением переднего/заднего хода с одновременным подруливанием. При глубоком застревании требуется навеска съемных трапов на гусеницы или помощь второго вездехода через буксировочные проушины, рассчитанные на усилие до 7 тонн.

Преодоление песчаных и каменистых поверхностей

При движении по сыпучим песчаным грунтам "Харьковчанка" использует сверхнизкое удельное давление на грунт (около 0,2 кг/см²), создаваемое широкими гусеницами. Это предотвращает проседание даже в рыхлых дюнах. Дизельный двигатель Д-12А мощностью 520 л.с. обеспечивает стабильную тягу при буксовании, а система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим при длительной работе на низких скоростях. Равномерное распределение 15-тонного веса по опорной поверхности гусениц гарантирует плавучесть на неустойчивых песках.

Для каменистых участков критичное значение имеет клиренс в 1,2 м и независимая торсионная подвеска, поглощающая удары при наезде на валуны. Стальные гусеницы с развитыми грунтозацепами (высота 65 мм) не повреждаются острыми скальными обломками. Конструкция днища с двойным армированием в зоне трансмиссии защищает узлы от пробоев, а поворотные кулаки усиленного типа выдерживают ударные нагрузки при маневрировании на щебеночных осыпях.

Ключевые особенности для песчаных территорий:

- Автоматическое натяжение гусениц при пробуксовке

- Система принудительной очистки траков от налипающего песка

- Возможность движения змейкой без потери курсовой устойчивости

Преимущества для каменистого рельефа:

- Угол преодолеваемого подъема – до 30° на скальных участках

- Гидроусилитель руля с переменным передаточным числом для точного маневрирования

- Дублированные пневмосистемы колесных редукторов

| Параметр | Песчаные поверхности | Каменистые поверхности |

|---|---|---|

| Рекомендуемый диапазон скоростей | 10-15 км/ч | 5-8 км/ч |

| Износ траков за 1000 км | 0.8 мм | 2.3 мм |

В отзывах полярников отмечается способность машины преодолевать каменистые морены Антарктиды без повреждений подвески даже при полной загрузке. При прохождении песчаных барханов водители выделяют отсутствие "копания" благодаря оптимальному распределению крутящего момента между гусеницами.

Правила эксплуатации в горной местности

Движение в горах требует строгого соблюдения скоростного режима: на подъёмах не более 10-15 км/ч, на спусках – до 8 км/ч с обязательным использованием торможения двигателем. Избегайте резких поворотов на уклонах свыше 15° из-за риска опрокидывания. При преодолении ледников или фирновых полей обязательна установка цепей противоскольжения на все 8 колёс.

Перед выходом на маршрут проверяйте герметичность системы охлаждения и давление в шинах (рекомендуется 0,5-0,8 кгс/см²). Температура двигателя должна поддерживаться в диапазоне 75-85°C – при перегреве немедленно остановитесь для охлаждения. На высотах свыше 3000 метров регулярно продувайте топливную систему для предотвращения завоздушивания.

Ключевые требования

- Подготовка маршрута:

- Изучите ледовую обстановку и снежный покров через разведгруппу

- Отметьте на карте зоны трещин и крутизну склонов

- Преодоление препятствий:

- Трещины шириной до 1,5 м проходите строго перпендикулярно

- На снежных карнизах двигайтесь уступом с дистанцией 20 м между машинами

- Аварийные ситуации:

Ситуация Действия Сдвиг снежного пласта Немедленный разворот перпендикулярно склону + включение лебёдки Зависание над трещиной Фиксация тросами за ледовые якоря + эвакуация через верхний люк

При работе в условиях разреженного воздуха (выше 4000 м) сократите нагрузку на двигатель на 25-30%. Каждые 2 часа движения делайте 15-минутные остановки для проверки креплений ходовой части и состояния резино-металлических шарниров. Запрещено движение по склонам с обледенелым покровом без предварительной обработки поверхности ледорубом.

Регламент технического обслуживания

Техническое обслуживание (ТО) вездехода «Харьковчанка» регламентируется строгим графиком, учитывающим экстремальные условия эксплуатации в Арктике и Антарктиде. Основные принципы включают планово-предупредительную систему с разделением на виды ТО по пробегу, моточасам и сезонности. Контроль состояния агрегатов обязателен после каждого преодоления сложных участков.

Техническая документация требует ведения журналов ТО с фиксацией выполненных работ, замены расходников и выявленных дефектов. Особое внимание уделяется герметизации узлов от проникновения снега, профилактике обледенения, контролю теплового режима из-за риска переохлаждения/перегрева в полярном климате. Обслуживание проводится в отапливаемых боксах при температуре не ниже -15°C.

Периодичность и перечень основных работ

| Вид ТО | Пробег/периодичность | Ключевые операции |

|---|---|---|

| Ежедневное (ЕО) | Перед выездом и после смены |

|

| ТО-1 | 500–1000 км |

|

| ТО-2 | 3000–5000 км |

|

| Сезонное (СО) | 2 раза в год |

|

Особенности эксплуатационного обслуживания:

- Смазка подшипников ступиц через каждые 200 км при движении по рыхлому снегу

- Очистка воздухозаборников двигателя от снежной пыли после рейса

- Контроль давления в шинах пневмокатков: 2,8–3,2 кгс/см² (зима), до 4 кгс/см² (лето)

Перед длительным переходом проводится углубленная диагностика: тест на герметичность топливных баков, проверка резервных систем отопления, замер компрессии в цилиндрах. Регламент требует замены ремней вентилятора и генератора через 15 000 км вне зависимости от состояния из-за риска обрыва в условиях -60°C.

Контроль состояния ходовой части

Систематическая диагностика ходовой части "Харьковчанки" – критически важная процедура, учитывая экстремальные условия эксплуатации вездехода. Основное внимание уделяется гусеничному движителю, подвеске и элементам трансмиссии, подверженным интенсивным ударным и абразивным нагрузкам при передвижении по льду, снежной целине и пересеченной местности.

Проверки проводятся по регламенту перед каждым выходом на маршрут и после преодоления сложных участков. Особое значение имеет контроль целостности металлоконструкций, состояния шарниров и подшипниковых узлов, работающих в условиях температурных деформаций и загрязнения.

Ключевые элементы диагностики

- Гусеничные ленты: Визуальный осмотр на наличие трещин в траках, износ пальцев и втулок, проверка натяжения (прогиб не более 30-40 мм под собственным весом между опорными катками).

- Опорные и поддерживающие катки: Контроль герметичности резиновых бандажей, люфта осей, целостности подшипниковых узлов, отсутствия течи смазки.

- Направляющие колеса (ленивцы): Проверка регулировки натяжения, износа зубьев венца, состояния механизма натяжения.

- Торсионная подвеска: Выявление трещин в торсионах, осмотр сайлент-блоков и втулок на предмет разрывов резины и критического износа.

- Ведущие колеса: Диагностика состояния зубьев венца, крепления к ступице, износа подшипников ступицы.

Особенности контроля в арктических условиях:

- Обледенение: Обязательная очистка ходовой части ото льда перед осмотром для выявления скрытых повреждений.

- Низкие температуры: Повышенное внимание к смазочным материалам (риск застывания) и хрупкости металла.

- Доступность: Использование теплых боксов или прогрева двигателем для комфортной работы механиков при температурах ниже -40°C.

| Параметр контроля | Инструмент/Метод | Допустимые отклонения |

| Люфт катков | Монтажная лопатка + визуальная оценка | Осевой ≤ 2 мм, радиальный ≤ 1 мм |

| Износ пальца гусеницы | Штангенциркуль | Диаметр ≥ 36.5 мм (новый 38 мм) |

| Прогиб торсиона | Замер линейкой под нагрузкой | Сравнение с соседними в статике (разница ≤ 15%) |

Типовые проблемы по отзывам эксплуатантов: Наиболее частые замечания касаются ускоренного износа резиновых бандажей катков при движении по твердому насту и камням, а также поломок торсионов при форсировании глубоких колей. Отмечается необходимость усиления конструкции отдельных кронштейнов подвески. Положительно оценивается общая живучесть ходовой части и ремонтопригодность узлов в полевых условиях при наличии ЗИП.

Обслуживание гусениц и натяжение траков

Регулярный контроль состояния гусениц критичен для безопасной эксплуатации "Харьковчанки". Осмотр включает проверку целостности траков, пальцев, втулок и звеньев на предмет трещин, деформаций или чрезмерного износа после каждого выезда. Особое внимание уделяют очистке шарниров от грязи, льда и камней, способных ускорить износ или нарушить сцепление.

Правильное натяжение траков обеспечивает плавность хода, снижает вибрации и предотвращает соскальзывание гусеницы с катков. Проверка осуществляется измерением провиса верхней ветви гусеницы между крайними опорными катками при помощи линейки. Номинальное значение провиса для "Харьковчанки" составляет 30-50 мм в ненагруженном состоянии на ровной поверхности.

Технология регулировки натяжения:

- Обеспечить доступ к натяжному устройству (задний направляющий каток)

- Ослабить контргайки механизма натяжения

- Вращением регулировочного винта добиться требуемого провиса

- Слишком слабое натяжение: риск спадания гусеницы, ударные нагрузки

- Слишком сильное натяжение: перегруз трансмиссии, ускоренный износ шарниров

- Зафиксировать положение контргайками

Смазка пальцев гусеницы осуществляется через пресс-маслёнки специальной морозостойкой смазкой каждые 500 км пробега. При эксплуатации в условиях абразивных грунтов или при температуре ниже -40°C интервал обслуживания сокращают вдвое. Повреждённые траки подлежат немедленной замене во избежание разрушения всей цепи.

Особенности сезонного хранения

Длительное хранение "Харьковчанки" требует тщательной подготовки из-за специфики конструкции и материалов. Пренебрежение процедурами приводит к коррозии, разгерметизации систем, повреждению шин и электрооборудования.

Основные угрозы в период простоя – агрессивное воздействие влаги, перепады температур, деформация резинотехнических изделий и разрядка аккумуляторов. Консервацию проводят в сухом, проветриваемом помещении или под навесом, исключая прямой контакт с осадками.

Ключевые этапы консервации

- Топливная система: Полная заправка баков для предотвращения конденсата с последующей добавкой стабилизатора топлива. Прокачка системы для распределения состава.

- Двигатель: Замена масла и фильтров. Запуск и прогрев до рабочей температуры перед сливом отработанного масла. Заливка свежего масла в двигатель, КПП и ведущие мосты. Заполнение системы охлаждения антифризом с антикоррозийными присадками.

- Резинотехнические изделия: Обработка дверных уплотнителей, пыльников ШРУС и сайлент-блоков силиконовой смазкой. Подъем кузова на подставки для разгрузки рессор и шин.

- Электрооборудование: Снятие аккумуляторных батарей с зачисткой клемм. Хранение в сухом месте при +10…+15°С с периодической подзарядкой.

- Кузов и рама: Мойка, просушка и антикоррозийная обработка скрытых полостей и днища. Смазка шарниров рулевых тяг и рычагов.

Контроль во время хранения

- Ежемесячная проверка давления в шинах (поддержание номинальных значений).

- Профилактический запуск двигателя (каждые 2-3 месяца) с прогревом до 60-70°С и работой на холостом ходу 10-15 минут.

- Визуальный осмотр на наличие подтеков технических жидкостей.

- Проветривание салона для предотвращения образования плесени.

При расконсервации обязательна замена масел и фильтров, проверка уровня всех технических жидкостей, диагностика тормозной системы и электрических цепей. Особое внимание уделяют герметичности топливных магистралей и работе лебедки.

Распространенные неисправности и их устранение

Эксплуатация "Харьковчанки" в экстремальных условиях Арктики и Антарктиды часто приводит к характерным поломкам. Основные проблемы связаны с перегрузками ходовой части, экстремальными температурами и длительной работой в условиях глубокого снега.

Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение неисправностей критически важны для безопасности экипажа. Большинство ремонтов проводится силами механиков экспедиций с использованием ограниченного набора запчастей.

Типовые проблемы и методы ремонта

Двигатель и топливная система:

- Замерзание топлива - добавление авиационного керосина, установка дополнительных подогревателей топливных магистралей

- Трещины впускного коллектора из-за перепадов температур - замена с предварительным подогревом металла

- Обрыв ремней вентилятора - установка дублирующих приводов

Ходовая часть и трансмиссия:

- Деформация балансиров ведущих мостов

- Правка гидравлическим прессом

- Усиление сварными накладками

- Разрушение резинометаллических шарниров гусениц

- Замена бандажей с разогревом в тепляке

- Установка самодельных втулок из бронзы

| Неисправность | Признаки | Экстренный ремонт |

|---|---|---|

| Повреждение радиатора | Течь антифриза, перегрев двигателя | Холодная сварка, замена трубчатых секций |

| Обрыв кареток подвески | Вибрация, перекос кузова | Стяжка домкратами с временной фиксацией швеллером |

Электрика и герметичность:

- Окисление контактов - чистка спиртом и смазка морозостойким составом

- Разгерметизация кабины - восстановление резиновых уплотнителей войлочными вставками

- Выход из строя отопителей - прочистка воздуховодов от ледяных пробок

Опыт использования в арктических экспедициях

Харьковчанка стала незаменимым транспортом для советских антарктических экспедиций с 1959 года. Её первое применение на станции "Мирный" доказало способность преодолевать глубокий снег, торосы и трещины при температурах ниже -70°C. Машины доставляли грузы на внутриконтинентальные станции "Восток" и "Полюс недоступности", преодолевая маршруты длиной до 2700 км без ремонта в пути. Уникальная герметичность корпуса позволяла пересекать зоны открытой воды шириной до 1,5 метров.

Особо отмечалась живучесть трансмиссии и отказоустойчивость двигателя ЯАЗ-206Б в разреженном воздухе высокогорья. Экипажи жили в гермокабине по 20-30 суток во время рейдов, используя встроенную печь и двухъярусные койки. Ключевыми проблемами эксплуатации были:

- Перегрев двигателя на малых скоростях из-за недостаточного обдува радиатора

- Обледенение тормозных барабанов после преодоления водных преград

- Деформация резинометаллических гусениц при экстремальных перепадах температур

| Экспедиция | Год | Достижение |

| 4-я САЭ | 1959 | Доставка 350 тонн груза на станцию "Восток" |

| 8-я САЭ | 1963 | Рекорд автономности: 38 суток в походе |

| 13-я САЭ | 1968 | Буксировка двух застрявших тягачей одновременно |