Задний привод автомобиля - устройство, преимущества и недостатки

Статья обновлена: 15.01.2026

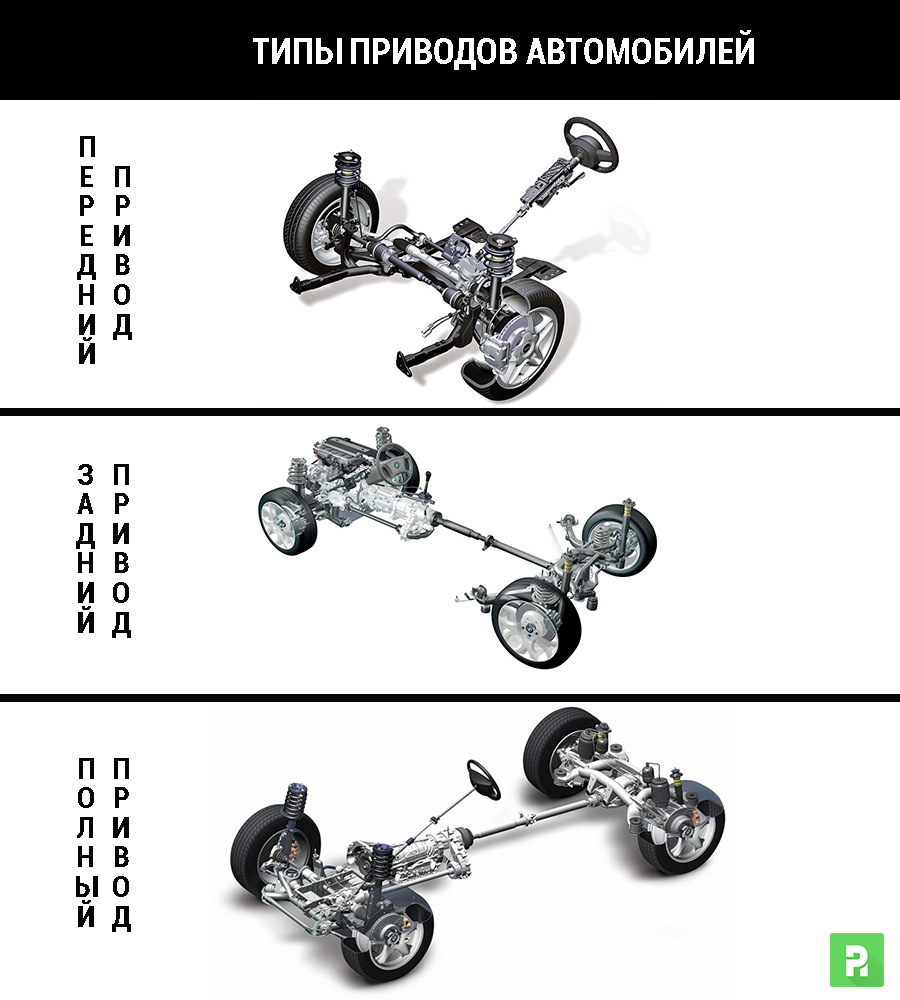

Заднеприводная компоновка автомобиля относится к классическим схемам трансмиссии, где крутящий момент двигателя передаётся исключительно на заднюю ось.

Такая конструкция доминировала в автомобилестроении большую часть XX века и сохраняет актуальность в современных спортивных машинах, премиальных седанах и коммерческом транспорте.

В статье детально рассмотрены ключевые особенности заднего привода: принцип распределения мощности, основные компоненты трансмиссии, а также объективные преимущества и ограничения данной схемы.

Историческая эволюция заднего привода в автомобилестроении

Зарождение автомобиля неразрывно связано с задним приводом (ЗП). Первый практический автомобиль Карла Бенца (1886) и его же "Виктория" (1893) использовали именно эту компоновку: двигатель спереди, ведущие колеса сзади. Эта схема, унаследованная от конных экипажей, где тяга прикладывалась к задней оси, стала доминирующей на заре автомобилестроения. Простота реализации (двигатель и трансмиссия выстраивались в линию к задним колесам), хорошее сцепление ведущих колес при разгоне (вес перераспределяется назад) и относительная легкость управления сделали ее стандартом.

Ситуация начала меняться в 1930-х годах с появлением и развитием переднего привода (FWD). Citroën Traction Avant (1934) стал первым массовым автомобилем с передними ведущими колесами, продемонстрировав преимущества компактности и лучшей проходимости. Однако ЗП оставался основным для большинства производителей, особенно в сегментах среднего класса и выше. После Второй мировой войны ЗП пережил ренессанс в спортивных и престижных автомобилях, став синонимом динамичного вождения.

Ключевые этапы и поворотные моменты

Эволюцию заднего привода можно проследить по нескольким ключевым периодам:

- Золотой Век (1950-е - 1970-е): Этот период стал расцветом заднего привода в массовом автомобилестроении. Большинство седанов, купе, универсалов и спортивных автомобилей использовали эту схему. Преимущества в виде:

- Оптимального распределения веса (ближе к 50:50) для лучшей управляемости.

- Меньшей склонности к недостаточной поворачиваемости по сравнению с ранними FWD.

- Простоты ремонта и обслуживания (особенно для "классиков" с цельной задней осью).

- Возможности установки мощных двигателей без сложных трансмиссионных решений.

сделали его практически безальтернативным для динамичных машин. Легендарные модели от американских "мускул-каров" (Ford Mustang, Chevrolet Camaro) до европейских спортивных авто (Porsche 911, Jaguar E-Type) и японских икон (Toyota 2000GT, Datsun 240Z) базировались на ЗП.

- Эпоха перемен (Кризис 1970-х - 1990-е): Нефтяные кризисы 1970-х и ужесточение экологических норм сместили фокус на экономичность и компактность. Передний привод, предлагавший:

- Лучшую топливную эффективность (меньше потерь в трансмиссии).

- Более просторный салон (отсутствие тоннеля карданного вала).

- Повышенную безопасность при потере сцепления (склонность к недостаточной, а не избыточной поворачиваемости).

- Лучшую проходимость на снегу/льду при одинаковой массе.

- Современность (2000-е - Настоящее время): Задний привод сохранил свои ниши, но его доля в общем объеме производства значительно уменьшилась. Он остался ключевым для:

- Спортивных автомобилей и суперкаров: BMW M-серии, Mercedes-AMG (многие модели), Lexus LC, Chevrolet Corvette (C7 и ранее), Mazda MX-5.

- Автомобилей класса "люкс" и бизнес-седанов: Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, Jaguar XJ (традиционно), Lexus LS (традиционно).

- Пикапов и коммерческих автомобилей: Из-за необходимости высокой грузоподъемности и буксировки.

- Ностальгических моделей: Dodge Challenger/Charger (на платформе LD).

Важным трендом стал массовый переход BMW на FWD для базовых моделей (серии 1 (F40), 2 Series Gran Coupé, X1, X2) в 2010-х, что стало знаковым событием для бренда, десятилетиями ассоциировавшегося с ЗП ("Sheer Driving Pleasure"). Это подчеркнуло экономическое давление и требования к упаковке в массовом сегменте. Однако для флагманских и M-моделей BMW сохраняет ЗП. Одновременно совершенствовались системы стабилизации (ESP), сделавшие мощные ЗП автомобили более безопасными и предсказуемыми для рядовых водителей.

| Период | Статус ЗП | Ключевые факторы | Примеры моделей |

|---|---|---|---|

| 1886 - 1930-е | Доминирующая схема | Простота конструкции, наследие конных экипажей | Benz Patent-Motorwagen, Ford Model T |

| 1950-е - 1970-е | Золотой Век (Массовое применение) | Оптимальная управляемость для мощности, простота производства | Ford Mustang, Chevrolet Impala, BMW 2002, Jaguar E-Type |

| 1970-е - 1990-е | Кризис, переход массового сегмента на FWD | Нефтяные кризисы, экономичность, компактность FWD, безопасность | Ford Taurus (1-2 gen), Opel Vectra A/B (перешли на FWD) |

| 2000-е - Наст. время | Нишевое применение (спорт, люкс, коммерческий транспорт) | Экономическое давление, требования к упаковке, сохранение преимуществ для динамики | BMW 3 Series (G20), Mercedes S-Class (W223), Porsche 911 (992), Toyota Hilux |

Базовые элементы трансмиссии заднеприводного автомобиля

Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает компоненты, передающие крутящий момент от двигателя исключительно к задним колесам. Эта система отличается последовательным расположением узлов вдоль продольной оси транспортного средства, начиная от силового агрегата в передней части.

Конструкция обеспечивает разделение функций между передними (рулевыми) и задними (ведущими) колесами. Ключевые элементы работают синхронно, преобразуя энергию двигателя в движение с возможностью изменения передаточного числа и распределения усилия.

- Сцепление – соединяет/разъединяет двигатель с первичным валом коробки передач для плавного старта и переключения скоростей.

- Коробка передач (МКПП или АКПП) – изменяет крутящий момент и направление вращения (режим заднего хода) посредством шестеренчатых механизмов.

- Карданный вал – передает вращение от коробки передач к редуктору заднего моста через шарнирные соединения, компенсируя вертикальные смещения подвески.

- Главная передача – повышает крутящий момент и перенаправляет поток мощности под прямым углом через конические шестерни.

- Дифференциал – распределяет момент между полуосями, позволяя колесам вращаться с разной скоростью при поворотах.

- Полуоси – жестко связывают дифференциал со ступицами задних колес, обеспечивая непосредственную передачу усилия.

Роль двигателя и его расположение в системе

Двигатель служит единственным источником крутящего момента для движения заднеприводного автомобиля. Его продольная установка в передней части кузова является классической схемой, обеспечивающей прямое механическое соединение с коробкой передач. Такая компоновка создает условия для рационального распределения масс вдоль продольной оси транспортного средства.

Продольное позиционирование силового агрегата упрощает кинематику трансмиссии: крутящий момент последовательно передается через сцепление, КПП, карданный вал и задний редуктор на ведущие колеса. Это минимизирует углы излома валов и снижает паразитные вибрации, сохраняя энергоэффективность системы.

Ключевые особенности компоновки

- Распределение масс: 55-60% веса приходится на переднюю ось, улучшая сцепление ведущих задних колес при разгоне

- Балансировка: Смещение центра тяжести к середине кузова повышает стабильность в поворотах

- Технологичность: Линейное расположение агрегатов упрощает обслуживание ДВС и КПП

Альтернативные схемы (например, центральное расположение двигателя у спорткаров) применяются реже, но обеспечивают оптимальную развесовку 40:60. Основным ограничением классической компоновки остается увеличенная длина капота, сокращающая полезный объем салона.

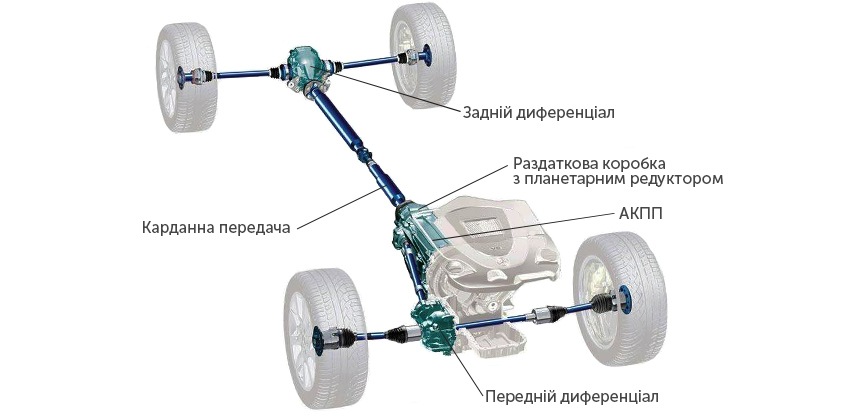

Назначение и устройство карданного вала

Карданный вал (или карданная передача) является ключевым элементом трансмиссии заднеприводного автомобиля. Его основное назначение – передача крутящего момента от коробки передач или раздаточной коробки к заднему ведущему мосту. При этом он компенсирует изменение положения элементов подвески относительно друг друга во время движения машины по неровностям, обеспечивая непрерывность потока мощности.

Конструкция вала должна эффективно гасить вибрации и минимизировать потери энергии. Он работает в условиях переменных углов наклона и расстояний между агрегатами, что требует высокой точности балансировки и прочности. Отказ карданного вала полностью блокирует движение автомобиля, подчеркивая его критическую роль в трансмиссии.

Устройство карданного вала

Типичный карданный вал состоит из нескольких основных компонентов:

- Труба (полая или цельная): Изготавливается из стали для обеспечения жесткости и легкости. Служит основным телом вала.

- Крестовины (шарниры Гука): Размещаются на концах вала. Состоят из четырех игольчатых подшипников, закрепленных в вилках. Обеспечивают передачу момента под изменяющимися углами (до 15-20°).

- Фланцы или шлицевое соединение: Фланцы жестко крепят вал к коробке передач и редуктору моста. Шлицевое соединение (продольная подвижная муфта) компенсирует изменение длины вала при работе подвески.

- Подвесной подшипник: Поддерживает многозвенный вал (из 2-3 секций), фиксируя его к кузову и предотвращая биение.

- Балансировочные пластины: Небольшие грузики, приваренные к трубе для устранения дисбаланса и вибраций на высоких скоростях.

Для защиты подвижных элементов используются сальники и пыльники, удерживающие смазку внутри шарниров и шлицов. Материалом служит легированная сталь, а критически важные узлы (крестовины, подшипники) проходят закалку для увеличения ресурса.

Устройство и функции заднего моста

Задний мост представляет собой жёсткую балку, объединяющую задние колёса и служащую опорой для подвески. Внутри него размещены ключевые элементы трансмиссии, передающие крутящий момент от карданного вала к ведущим колёсам. Конструктивно он интегрируется с элементами задней подвески и тормозной системы.

Герметичный корпус (картер) заполнен трансмиссионным маслом для смазки шестерёнчатых механизмов. На нём крепятся кронштейны рессор или рычагов подвески, фланцы полуосей, а также тормозные щиты. Основная задача узла – передача мощности с одновременным распределением усилия между колёсами.

Ключевые компоненты и их функции

- Главная передача (редуктор): пара конических шестерён (ведущая и ведомая) для увеличения крутящего момента и снижения оборотов.

- Дифференциал: планетарный механизм, позволяющий колёсам вращаться с разной скоростью (например, в поворотах). Состоит из сателлитов, осей и шестерён полуосей.

- Полуоси: валы со шлицевыми соединениями, передающие вращение от дифференциала непосредственно к ступицам колёс.

- Картер: литая или штампованная балка, защищающая механизмы от повреждений и служащая ёмкостью для масла.

Дифференциал компенсирует разницу в пути, проходимом колёсами одной оси, предотвращая пробуксовку и износ резины. При прямолинейном движении сателлиты не вращаются, распределяя момент поровну. В поворотах шестерни дифференциала обеспечивают независимое вращение колёс.

Дифференциал: принцип работы и типы конструкций

Дифференциал – ключевой элемент трансмиссии заднеприводных автомобилей, распределяющий крутящий момент между ведущими колёсами одной оси. Его главная задача – обеспечить вращение колёс с разными угловыми скоростями при поворотах или движении по неровностям, предотвращая проскальзывание шин и снижая нагрузку на детали привода.

Принцип работы основан на планетарной передаче. Основные компоненты: корпус (часто связан с главной передачей), сателлиты (конические шестерни на осях) и полуосевые шестерни. При прямолинейном движении по ровной поверхности корпус, сателлиты и полуоси вращаются как единое целое. В повороте внешнее колесо испытывает большее сопротивление – сателлиты начинают вращаться вокруг своих осей, перераспределяя момент так, чтобы внутреннее колесо замедлилось, а внешнее ускорилось.

Основные типы конструкций

- Открытый (свободный) дифференциал: Базовая конструкция. Равномерно распределяет момент, но передаёт его на колесо с меньшим сцеплением. Недостаток – пробуксовка при потере одним колесом контакта с дорогой.

- Дифференциал повышенного трения (ДПТ / LSD): Имеет механизм блокировки (фрикционные диски, вязкостная муфта). Частично или полностью блокирует разницу скоростей колёс при пробуксовке, улучшая проходимость и разгон.

- Кулачковый дифференциал: Использует кулачки и сухари вместо шестерён. Автоматически блокируется при резком изменении нагрузки (распространён в внедорожниках и спортивных авто).

- Электронно-управляемый дифференциал: Блокировка активируется по команде ЭБУ на основе данных датчиков. Позволяет гибко регулировать степень блокировки.

- Торсен (Torsen): Самоблокирующаяся конструкция на червячных шестернях. Автоматически перераспределяет момент в пользу колеса с лучшим сцеплением без электроники.

| Тип дифференциала | Ключевая особенность | Основное применение |

|---|---|---|

| Открытый | Простота, плавность работы | Стандартные легковые авто |

| LSD | Ограниченная блокировка проскальзывания | Спортивные авто, внедорожники |

| Торсен | Автоматическое распределение момента | Высокопроизводительные авто |

| Электронно-управляемый | Точное управление блокировкой | Современные премиум-модели |

Выбор типа дифференциала влияет на управляемость: открытый обеспечивает стабильность на сухом асфальте, но ухудшает проходимость. LSD и Торсен улучшают разгон и контроль в поворотах, но могут вызывать "подруливание" при срабатывании блокировки. Электронные системы наиболее адаптивны, но сложны и дороги.

Особенности подвески задних ведущих колес

Конструкция подвески задних ведущих колес принципиально отличается от передней из-за необходимости передачи крутящего момента. Основная сложность заключается в обеспечении подвижности колес относительно кузова при одновременной передаче усилий от дифференциала через полуоси. Это требует особых инженерных решений для гашения вибраций и сохранения кинематики.

Ведущий мост интегрирует силовые элементы трансмиссии с демпфирующими компонентами подвески. Полуоси оснащаются шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), компенсирующими перемещения колес в вертикальной плоскости. Массивный редуктор главной передачи существенно увеличивает неподрессоренные массы, что напрямую влияет на кинематику и требования к амортизации.

Конструктивные решения и их характеристики

Наиболее распространены три схемы:

- Зависимая подвеска (неразрезной мост)

- Балка объединяет колеса, редуктор и полуоси в едином жестком узле

- Применяются продольные рессоры или направляющие рычаги с пружинами

- Полунезависимая подвеска

- Торсионная балка с U-образным профилем обеспечивает ограниченную подвижность колес

- Дифференциал жестко крепится к кузову через подушки

- Независимая подвеска

- Многорычажная схема (Multi-Link) с индивидуальным креплением ступиц

- Дифференциал фиксируется на подрамнике через демпфирующие опоры

| Тип подвески | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|

| Зависимая | Прочность, стабильность колеи, низкая стоимость | Высокая масса, низкая плавность хода, ограниченная управляемость |

| Полунезависимая | Компактность, оптимальное соотношение цена/эффективность | Средняя точность руления, взаимное влияние колес |

| Независимая | Максимальная плавность хода, высокая управляемость | Сложность конструкции, дорогое обслуживание, риск увода моста при разгоне |

Ключевой особенностью всех типов является реакция на момент кручения при разгоне. Подвеска должна компенсировать подъем передней части моста (зависимая схема) или клевки кузова (независимая схема), вызванные передачей тягового усилия. Для борьбы с этим применяются дополнительные реактивные тяги или геометрическая компенсация углов установки рычагов.

Тормозная система заднеприводного автомобиля

Конструктивно тормозная система заднеприводного автомобиля включает те же основные элементы, что и у переднеприводных моделей: главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, гидравлические контуры (часто раздельные на перед/зад), тормозные механизмы на колесах (дисковые или барабанные) и стояночный тормоз. Ключевая особенность заключается в специфике распределения тормозных усилий между осями и связи стояночного тормоза с ведущими задними колесами.

Усилие от педали через гидравлику передается на все четыре колеса, но инженеры настраивают систему так, чтобы передние колеса воспринимали большую часть нагрузки (60-75%). Это компенсирует смещение веса автомобиля вперед при торможении и снижает риск блокировки задних колес, особенно критичный для заднеприводной компоновки из-за меньшей статической нагрузки на заднюю ось.

Устройство и ключевые особенности

Стояночный тормоз (ручник) у большинства заднеприводных авто воздействует только на задние колеса, используя:

- Механические тросы (1 или 2), идущие от рычага в салоне.

- Рычажные механизмы в барабанных тормозах или отдельные суппорты/кулачки в дисковых.

- Фрикционные накладки, прижимающиеся к барабану/диску.

В современных авто используется электронная система распределения тормозных усилий (EBD), которая динамически корректирует давление в заднем контуре, предотвращая блокировку колес под разной загрузкой. ABS интегрируется в оба контура.

| Компонент | Роль в заднеприводной системе |

| Главный тормозной цилиндр | Создает давление в раздельных гидравлических контурах (перед+зад) |

| Регулятор давления | Ограничивает усилие на задние тормоза, улучшая стабильность |

| Тормозные механизмы задних колес | Служат для рабочего и стояночного торможения (ведущие колеса) |

Плюсы и минусы

Преимущества:

- Эффективность ручника: Блокировка ведущих колес обеспечивает надежную фиксацию даже на уклонах.

- Простота обслуживания: Механический привод ручника на задние колеса легче ремонтировать.

- Прогнозируемый износ: Задние тормозные колодки/диски изнашиваются медленнее передних.

Недостатки:

- Риск заноса: При резком торможении или ошибке водителя задние колеса легче блокируются, вызывая снос оси.

- Чувствительность к загрузке: Пустой багажник снижает сцепление задних колес, требуя точной настройки регулятора.

- Коррозия тросов ручника: Контакт с дорожными реагентами ускоряет износ механизмов задней оси.

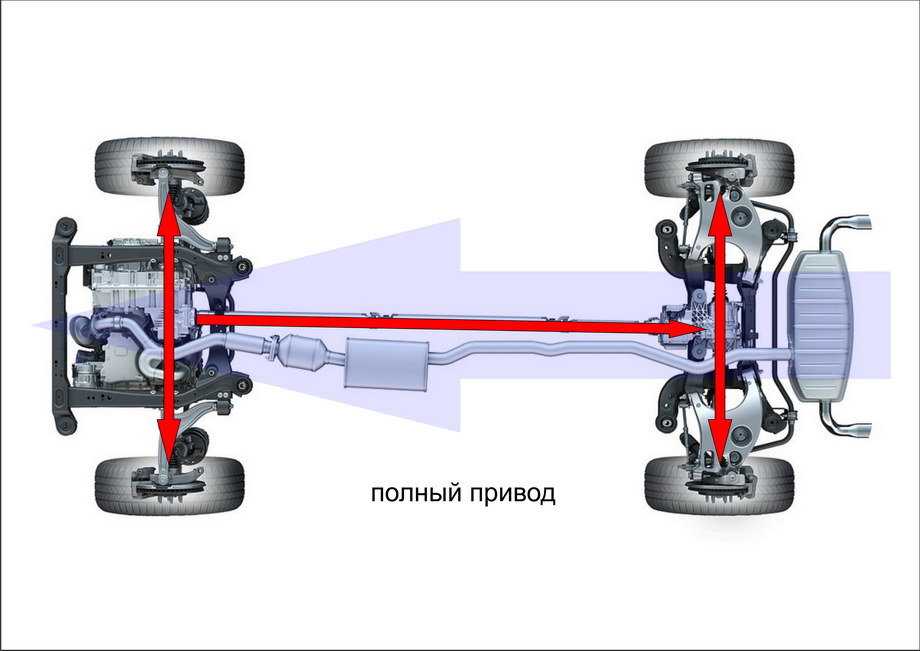

Схема передачи крутящего момента на колеса

В заднеприводных автомобилях крутящий момент от двигателя последовательно передается через несколько ключевых компонентов трансмиссии к задним колесам. Основное отличие от других компоновок заключается в расположении ведущих колес в задней части транспортного средства.

Цепочка передачи усилия начинается с двигателя, где создается вращательное усилие. Далее поток мощности направляется через сцепление (или гидротрансформатор в АКПП), которое обеспечивает плавное соединение/разъединение силового агрегата с трансмиссией.

Последовательность элементов трансмиссии

- Двигатель - генерирует крутящий момент

- Сцепление (механическая КПП) / Гидротрансформатор (автоматическая КПП)

- Коробка передач - изменяет величину крутящего момента и направление вращения (задний ход)

- Карданный вал - передает вращение вдоль кузова к заднему мосту

- Главная передача (в дифференциале) - увеличивает крутящий момент и изменяет плоскость вращения на 90°

- Дифференциал - распределяет момент между полуосями с возможностью разной скорости вращения колес

- Полуоси - передают вращение непосредственно на ступицы задних колес

| Элемент | Функция |

| Карданный вал | Трансмиссионная связь между КПП и редуктором заднего моста |

| Дифференциал | Компенсация разницы в угловых скоростях колес при поворотах |

Критически важную роль играет дифференциал, позволяющий колесам вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов, предотвращая пробуксовку и износ шин. Жесткая кинематическая связь между полуосями обеспечивает синхронную передачу усилия на оба задних колеса.

Преимущество в динамике разгона и старта

При резком ускорении инерционные силы вызывают перераспределение массы автомобиля: передняя часть приподнимается, а задняя прижимается к дорожному покрытию. Это увеличивает вертикальную нагрузку именно на ведущие колёса, расположенные сзади.

Дополнительное сжатие задней подвески улучшает контакт шин с поверхностью, повышая коэффициент сцепления. Как следствие, ведущие колёса эффективнее передают крутящий момент от двигателя без чрезмерной пробуксовки, даже при агрессивном старте.

Ключевые аспекты динамического превосходства

- Оптимальное использование мощности: двигатель развивает максимальный крутящий момент без потерь на пробуксовку передних колёс

- Быстрый отклик на газ: отсутствует "подрыв" передней оси, характерный для переднего привода

- Стабильность траектории: ведущая ось не совпадает с поворотной, что исключает рыскание при разгоне в повороте

- Особенно заметно на сухом асфальте и мощных моделях (свыше 200 л.с.)

Распределение веса и его влияние на управляемость

В заднеприводных автомобилях компоновка агрегатов (двигатель спереди, коробка передач в тоннеле, дифференциал и главная передача сзади) исторически приводит к специфическому распределению массы по осям. Наиболее типичным является соотношение, близкое к 50:50 (например, 52:48) или со смещением в сторону задней оси (например, 48:52). Это контрастирует со многими переднеприводными моделями, где на переднюю ось может приходиться до 60-65% веса.

Такая развесовка фундаментально влияет на сцепные свойства шин и, как следствие, на поведение автомобиля. Вес, приходящийся на ось, напрямую определяет величину силы трения (сцепления), которую шины этой оси могут развить. Смещение массы к задней оси означает, что задние колеса имеют лучшее сцепление с дорогой при разгоне и в статике, в то время как передние колеса оказываются менее нагруженными.

Влияние на управляемость: Плюсы и Минусы

Конкретное влияние распределения веса 50:50 или близкого к нему на управляемость заднеприводного автомобиля имеет как преимущества, так и недостатки:

- Плюсы:

- Лучшее сцепление задних колес при разгоне: Поскольку ведущие колеса нагружены сильнее, они меньше склонны к пробуксовке, особенно на сухом покрытии, обеспечивая эффективную передачу крутящего момента от двигателя.

- Сбалансированное поведение в поворотах: Распределение веса 50:50 считается идеалом для нейтральной управляемости. Оно способствует меньшей склонности как к недостаточной, так и к избыточной поворачиваемости на входе в поворот при постоянной скорости, обеспечивая предсказуемость.

- Стабильность на прямой и при торможении: Более равномерная загрузка осей улучшает курсовую устойчивость на высоких скоростях и способствует эффективному торможению всеми четырьмя колесами.

- Потенциал для лучшего выхода из поворота: Нагруженные задние колеса могут эффективно передавать тягу, позволяя раньше и мощнее ускоряться при выходе из виража.

- Минусы:

- Склонность к избыточной поворачиваемости (заносу) при сбросе газа/торможении в повороте: Это ключевая особенность. При резком сбросе газа или торможении в повороте происходит динамическое перераспределение веса (продольный перенос массы) вперед. Задняя ось разгружается, резко снижая сцепление задних шин. Если при этом задние колеса продолжают передавать тягу (или инерция вращения двигателя тормозит их), они легко могут потерять сцепление, вызвав занос задней оси.

- Меньшее сцепление передних колес при входе в поворот: Из-за меньшей статической нагрузки передние колеса имеют несколько меньший запас сцепления для поворота по сравнению с переднеприводным автомобилем аналогичной массы. Это может проявляться как легкая недостаточная поворачиваемость на входе в поворот, особенно на скользком покрытии.

- Чувствительность к качеству задних шин: Поскольку задняя ось отвечает и за тягу, и за стабильность, особенно в критических режимах, износ или низкое качество задних шин значительно ухудшают управляемость и повышают риск заноса.

- Сложнее управлять на скользком покрытии (для неопытных водителей): Потенциальная склонность к заносу требует от водителя более плавных действий рулем, газом и тормозом, особенно на снегу, льду или мокром асфальте.

Точность рулевого управления на высокой скорости

Заднеприводные автомобили демонстрируют высокую стабильность рулевого управления на прямых участках трассы при скоростном движении. Это обусловлено оптимальным распределением функций: передние колеса отвечают исключительно за направление, не отвлекаясь на передачу крутящего момента, что минимизирует паразитные вибрации и рывки на руле.

Конструктивное разделение силовой и управляющей осей снижает риск возникновения "борьбы руля" при разгоне или на неровном покрытии. Шины передней оси меньше подвержены проскальзыванию под нагрузкой, сохраняя чёткий контакт с дорожным полотном, что критично для точного поддержания траектории.

Ключевые особенности поведения

- Предсказуемая реакция: Рулевое усилие остаётся линейным даже при резком нажатии на газ

- Сниженная склонность к недостаточной поворачиваемости: Передние колёса не теряют сцепление под тягой в повороте

- Минимизация эффектов демпфирования: Отсутствие карданных валов в передней подвеске повышает информативность руля

Однако при экстремальных скоростях или резких манёврах проявляются особенности динамики: Задняя ось может генерировать избыточную поворачиваемость из-за потери сцепления при сбросе газа или торможении двигателем. Для компенсации этого эффекта требуется более точное дозирование управляющих воздействий со стороны водителя.

| Фактор | Влияние на точность |

|---|---|

| Развесовка по осям | Смещение центра тяжести к задней оси повышает стабильность, но требует аккуратного входа в повороты |

| Жёсткость задней подвески | Увеличенная жёсткость улучшает реакцию на руление, но может провоцировать срыв задней оси |

| Ширина задних шин | Широкие покрышки усиливают сцепление, снижая риск заноса при маневрах |

Отсутствие вибраций руля при разгоне

В заднеприводных автомобилях передача крутящего момента осуществляется исключительно на задние колеса через карданный вал и дифференциал. Передняя ось при этом выполняет только функцию управления, не подвергаясь нагрузкам от силового агрегата и трансмиссии во время ускорения.

Разделение функций между осями исключает передачу крутильных колебаний и реактивного момента от двигателя на рулевой механизм. Это предотвращает возникновение вибраций на рулевом колесе даже при резком старте или интенсивном разгоне, характерных для переднеприводных компоновок.

Преимущества и особенности

- Чистота управления: Отсутствие паразитных колебаний обеспечивает стабильность обратной связи и точность рулевого контроля при ускорении.

- Повышенный комфорт: Снижение вибрационной нагрузки на водителя во время динамичной езды, особенно заметное на неровных покрытиях.

- Конструктивная стабильность: Отсутствие реактивных усилий в рулевом тракте уменьшает износ шарниров и тяг передней подвески.

Ремонтопригодность основных узлов трансмиссии

Трансмиссия заднеприводного автомобиля обладает разной степенью ремонтопригодности узлов. Наиболее доступны для обслуживания и ремонта сцепление и карданная передача. Замена дисков сцепления, выжимного подшипника или крестовин кардана выполняется без снятия агрегатов с автомобиля в большинстве случаев, что снижает трудозатраты и стоимость работ.

Более сложен ремонт механической коробки передач (МКПП) и главной передачи с дифференциалом. Для их восстановления обычно требуется демонтаж узла с последующей разборкой на специализированном стенде. Ремонт включает замену шестерен, подшипников, сальников, регулировку зацеплений и зазоров, что требует высокой квалификации механика и точного оборудования.

Ключевые аспекты ремонта

Основные факторы, влияющие на сложность и стоимость восстановления:

- Доступность запчастей: Детали для МКПП и редукторов распространенных моделей обычно есть в наличии, в отличие от эксклюзивных или устаревших конструкций.

- Требования к точности: Неправильная регулировка зацепления шестерен главной пары или подшипников ведет к ускоренному износу и шуму.

- Стоимость восстановления vs замена: Для изношенных коробок или редукторов иногда выгоднее установить контрактный агрегат, чем проводить капитальный ремонт.

| Узел | Сложность ремонта | Типовые неисправности |

|---|---|---|

| Сцепление | Низкая | Износ дисков, поломка выжимного подшипника, повреждение гидропривода |

| Карданная передача | Средняя | Люфт крестовин, износ шлицевого соединения, дисбаланс вала |

| МКПП | Высокая | Износ синхронизаторов, шестерен, подшипников, течь сальников |

| Задний мост (главная передача, дифференциал) | Высокая | Износ шестерен, подшипников, сальников полуосей, повреждение дифференциала |

Важно: Своевременная замена трансмиссионного масла в коробке и редукторе существенно продлевает ресурс узлов и снижает риск сложных поломок. Пренебрежение этим обслуживанием ведет к дорогостоящему ремонту.

Контролируемый занос как преимущество для водителей

Контролируемый занос (дрифт) на заднеприводном автомобиле становится возможным благодаря специфике передачи мощности. При резком нажатии на газ ведущие задние колеса теряют сцепление с покрытием, провоцируя избыточную поворачиваемость. Водитель, корректируя угол поворота руля и дозируя тягу, удерживает машину в управляемом скольжении на протяжении поворота.

Этот прием требует высокого мастерства и понимания физики движения, но при грамотном исполнении дает водителю уникальные возможности. Способность предсказуемо вводить и удерживать автомобиль в заносе становится инструментом активного управления траекторией в динамичных условиях.

Ключевые преимущества контролируемого заноса

- Коррекция траектории в повороте: Занос позволяет "довернуть" автомобиль внутрь поворота, если вход выполнен на слишком высокой скорости или под неоптимальным углом.

- Быстрое изменение направления: На серии крутых поворотов (например, "шпилька" за "шпилькой") контролируемое скольжение задней оси помогает оперативно развернуть машину в нужную сторону без значительного снижения темпа.

- Стабилизация при сносе передней оси: Если передние колеса теряют сцепление и машина стремится к прямолинейному движению (снос), кратковременный контролируемый занос задней оси может вернуть управляемость и направить автомобиль по дуге.

- Преодоление ограниченного сцепления: На рыхлых или скользких поверхностях (снег, лед, грунт, мокрая дорога) поддержание управляемого заноса часто оказывается более быстрым и предсказуемым способом прохождения поворота, чем попытки движения "без единого скольжения".

Важно помнить: Потенциал заднего привода для контролируемого заноса реализуется только при наличии у водителя соответствующих навыков. Безопасное применение возможно исключительно на закрытых трассах или специальных площадках.

Сниженный риск пробуксовки при загрузке багажника

Основное преимущество заднеприводной компоновки проявляется при перевозке грузов. Добавление веса в багажник, расположенный над задней осью, увеличивает вертикальную нагрузку на ведущие колеса.

Этот дополнительный вес создает более плотный контакт шин с дорожным покрытием. Усиленное сцепление минимизирует вероятность проскальзывания колес при старте или разгоне, особенно на скользких поверхностях.

Принцип работы и преимущества

Физика процесса основана на зависимости силы трения от силы реакции опоры. Увеличение нагрузки на ось напрямую повышает доступное тяговое усилие без пробуксовки. Ключевые аспекты:

- Распределение массы: Груз смещает центр тяжести ближе к ведущим колесам

- Эффект прижимной силы: Каждые 50 кг груза добавляют ≈0.05g дополнительного сцепления

- Стабильность: Снижение риска "рыскания" при разгоне с грузом

| Состояние | Сцепление задних колес | Риск пробуксовки |

| Пустой багажник | Стандартное | Высокий на мокром асфальте |

| Загруженный багажник | Усиленное (+20-40%) | Минимальный |

Особенно эффективна данная особенность при буксировке прицепов: дополнительный дышловой вес дополнительно нагружает заднюю ось, улучшая передачу крутящего момента без потери сцепления.

Повышенный риск заноса на скользком покрытии

Заднеприводные автомобили подвержены избыточной поворачиваемости из-за распределения функций: задние колёса отвечают за тягу, передние – за управление. При разгоне или резком нажатии на газ на льду/снегу ведущие колёса теряют сцепление, провоцируя скольжение задней оси вбок.

Занос возникает резко из-за разницы в сцеплении между осями. Если задние колёса буксуют сильнее передних, инерция смещает массу автомобиля в сторону, противоположную повороту руля. Без своевременной коррекции это приводит к неконтролируемому вращению.

Факторы, усугубляющие риск

- Мощный двигатель: избыток крутящего момента легче провоцирует пробуксовку

- Резкое ускорение: особенно в поворотах или на неровном покрытии

- Неравномерное покрытие: колёса одной оси попадают на участки с разным сцеплением

| Ситуация | Последствие |

|---|---|

| Разгон на прямолинейном участке | Боковое скольжение задней оси (дрифт) |

| Подача газа в повороте | Снос задней части наружу дуги |

Для парирования заноса необходимо:

- Плавно сбросить газ

- Быстро повернуть руль в сторону заноса

- Сразу вернуть руль в нейтральное положение при выравнивании

Важно: торможение или резкие движения рулём усугубляют ситуацию. Электронные системы стабилизации (ESP) снижают риск, но не исключают физику заднего привода полностью.

Сложности управления в зимних условиях

Заднеприводные автомобили проявляют специфические особенности поведения на зимней дороге из-за распределения массы и характера передачи крутящего момента. Основная сложность заключается в повышенной склонности к заносу задней оси при разгоне или входе в поворот, особенно на заснеженном или обледенелом покрытии.

Отсутствие нагрузки на ведущие колеса снижает их сцепление с дорогой, что легко провоцирует пробуксовку даже при плавном нажатии на педаль газа. Это требует от водителя постоянного контроля тяги и корректировки траектории движения рулевым колесом для компенсации возникающих отклонений.

Ключевые риски и особенности

- Занос при разгоне: Мощность двигателя передаётся на задние колёса, которые при недостаточном сцеплении теряют устойчивость

- Сложность выхода из поворота: Расположение ведущих колёс способствует сносу задней оси наружу дуги

- Пробуксовка на подъёмах: Недостаток веса на задней оси снижает эффективность старта на скользком уклоне

| Ситуация | Последствие | Фактор влияния |

|---|---|---|

| Резкий старт | Боковое скольжение задней части | Динамическое смещение веса к задней оси |

| Торможение в повороте | Риск ритмического заноса | Разгрузка задних колёс при замедлении |

Для минимизации рисков критически важны зимние шины с глубоким протектором и соблюдение плавности управления газом и рулём. При возникновении заноса требуется незамедлительно повернуть руль в сторону скольжения и уменьшить подачу топлива, избегая резкого торможения.

Увеличенный расход топлива из-за массы агрегатов

Заднеприводная компоновка требует наличия дополнительных конструктивных элементов: карданного вала, массивного заднего моста с редуктором и дифференциалом, а также усиленных элементов кузова для обеспечения жёсткости. Эти компоненты существенно увеличивают общую массу транспортного средства по сравнению с переднеприводными аналогами.

Каждые дополнительные 100 кг веса повышают расход топлива в среднем на 0,3-0,5 л/100 км. Более тяжёлый автомобиль требует больше энергии для разгона, преодоления инерции и поддержания скорости, особенно в городском цикле с частыми остановками. Силовой агрегат вынужден работать с повышенной нагрузкой, что напрямую влияет на экономичность.

Ключевые факторы влияния массы

- Карданная передача: Длинный стальной вал и опорные подшипники добавляют 15-30 кг

- Задний мост: Литой корпус редуктора, шестерни главной передачи и дифференциал увеличивают массу на 50-80 кг

- Усиление кузова: Дополнительные элементы конструкции для компенсации туннеля кардана - 20-40 кг

Карданный тоннель: ущемление пространства салона

Карданный тоннель представляет собой продольный выступ в полу салона, предназначенный для размещения карданного вала, соединяющего коробку передач с задним дифференциалом. Этот конструктивный элемент неизбежно присутствует в заднеприводных автомобилях из-за необходимости передачи крутящего момента вдоль кузова. Его высота и ширина определяются диаметром вала, требованиями к зазорам и уровнем шумовиброизоляции.

Наличие тоннеля существенно сокращает полезное пространство в салоне, особенно в центральной зоне. Он создает выраженный порог между передними и задними сиденьями, физически разделяя зоны для ног водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда. Наиболее критично это сказывается на комфорте среднего пассажира заднего ряда, вынужденного размещать ноги на возвышении или разводить их в стороны.

Ключевые последствия для салона

- Уменьшение места для ног: Пассажиры заднего ряда, особенно центральный, теряют до 10-15 см вертикального пространства для ступней.

- Ограничение компоновки: Тоннель затрудняет создание плоского пола, препятствуя установке третьего сиденья или свободному перемещению между рядами.

- Сужение прохода: В компактных моделях тоннель может сокращать ширину прохода между сиденьями на 20-30%.

- Снижение эргономики: Занимает место, пригодное для размещения органов управления, подстаканников или систем вентиляции.

| Параметр | Без тоннеля | С тоннелем |

| Комфорт центрального пассажира | Оптимальная посадка | Вынужденная поза "верхом" |

| Полезный объем салона | Максимальный | Сокращен на 5-7% |

Производители частично компенсируют недостаток за счет интеграции тоннеля в дизайн интерьера: размещения в нем рычага КПП, блока климат-контроля или декоративных накладок. В спортивных моделях его высоту искусственно увеличивают для имитации гоночного авто. Тем не менее, полностью нивелировать пространственные потери невозможно – это плата за классическую заднеприводную компоновку.

Высокая стоимость обслуживания трансмиссии

Конструкция заднеприводных автомобилей включает сложные узлы: карданный вал, редуктор заднего моста и дифференциал, требующие регулярного контроля и специализированного обслуживания. Замена расходных материалов в этих компонентах (трансмиссионное масло, сальники, подшипники) обходится дороже из-за трудоемкости демонтажа защитных кожухов и точной регулировки зацеплений шестерен.

Ремонт критичных элементов трансмиссии – например, замена редуктора или восстановление дифференциала – требует высококвалифицированных работ и оригинальных запчастей. Цена ошибки при сборке крайне велика: некорректная регулировка зазоров ведет к ускоренному износу деталей, вибрациям и дорогостоящим повторным ремонтам.

Факторы, влияющие на стоимость

- Карданный вал: балансировка и замена крестовин/подвесных подшипников

- Редуктор заднего моста: регулировка зацепления шестерен, замена масла

- Дифференциал (особенно самоблокирующиеся версии): обслуживание фрикционов

| Компонент | Типовая неисправность | Следствие |

| Сальники редуктора | Течь масла | Износ шестерен из-за недостатка смазки |

| Подшипники ступиц | Люфт/гул | Разрушение оси полупривода |

Потери мощности в длинной цепи передачи крутящего момента

В заднеприводной компоновке крутящий момент от двигателя последовательно проходит через коробку передач, карданный вал, главную передачу и дифференциал заднего моста перед передачей на колеса. Каждое механическое соединение и вращающийся элемент в этой цепи генерирует паразитные потери из-за трения, инерции и гидравлического сопротивления.

Длина трансмиссии напрямую влияет на КПД: дополнительные узлы (карданные шарниры, подвесные подшипники, удлиненные валы) увеличивают количество точек диссипации энергии. По сравнению с переднеприводными аналогами, где коробка передач и редуктор объединены в единый блок, задний привод требует больше энергии для преодоления внутренних сопротивлений на всем пути передачи момента.

Ключевые источники потерь мощности

| Узел трансмиссии | Тип потерь | Влияние |

|---|---|---|

| Коробка передач | Трение в зубчатых зацеплениях, сопротивление масляного тумана | До 5-7% мощности |

| Карданный вал | Потери в шарнирах (крестовинах), вибрации, инерция вращения | 2-4% мощности |

| Редуктор заднего моста | Трение конических шестерен, работа дифференциала, нагрев масла | 6-8% мощности |

Суммарные потери в трансмиссии заднеприводного автомобиля достигают 15-20% мощности двигателя. Основные факторы снижения КПД:

- Гидравлическое сопротивление: перемешивание масла в картерах КПП и редуктора

- Угловые погрешности: вибрации кардана при неидеальном соосности валов

- Тепловыделение: энергопотеря через нагрев узлов трения

Минимизация потерь требует применения высокоточных компонентов, низковязких синтетических масел и балансировки вращающихся деталей. Несмотря на технологические улучшения, физическая протяженность трансмиссии остается фундаментальным ограничением КПД заднего привода.

Ограниченная проходимость на бездорожье

Главным недостатком заднеприводной компоновки на пересечённой местности является недостаточное сцепление ведущих колёс с поверхностью. Поскольку двигатель и коробка передач расположены в передней части авто, задняя ось оказывается недостаточно нагруженной, что критично при движении по грязи, песку или снежной целине.

На скользких подъёмах или вязком грунте задние колёса легко пробуксовывают из-за перераспределения массы: при попытке преодоления препятствия нагрузка переносится на переднюю ось, а задняя разгружается, теряя контакт с покрытием. Ситуацию усугубляет отсутствие возможности принудительной блокировки дифференциала в базовых версиях большинства моделей.

Типичные проблемы на бездорожье

- Пробуксовка на рыхлых грунтах: потеря тяги при движении по песку или грязи из-за недостаточного веса на задней оси

- Снос задней части: опасное скольжение при поворотах на мокрой дороге или льду

- Застревание на косогорах: критическая разгрузка внутреннего заднего колеса при боковом уклоне

- Сложность преодоления канав: недостаточный крутящий момент на вывешенном колесе

| Тип покрытия | Характер проблемы |

| Глубокий снег | Быстрое образование колеи и "посадка на брюхо" |

| Глинистая почва | Образование грязевых "пробок" в колёсных арках |

| Песчаные участки | Потеря инерции и увязание в сыпучем грунте |

Для частичной компенсации этих недостатков производители применяют электронные имитации блокировок через систему ABS и противобуксовочные системы, однако их эффективность существенно ниже, чем у полного привода с механическими блокирующимися дифференциалами.

Требования к навыкам водителя для безопасной езды

Управление заднеприводным автомобилем предъявляет специфические требования к навыкам водителя, особенно при потере сцепления или в сложных дорожных условиях. Главная особенность – склонность к заносу задней оси при избыточной поворачиваемости, что требует мгновенной и точной реакции для стабилизации машины.

Водитель должен не только понимать физику поведения заднеприводного авто, но и отработать контролируемое прохождение поворотов, экстренное торможение и действия при заносе на безопасных площадках. Пренебрежение этими навыками существенно повышает риск ДТП на скользком покрытии или при резких маневрах.

Ключевые навыки

- Работа с рулем: Плавное и предсказуемое руление без резких движений

- Контроль тяги: Чувствительное дозирование газа для предотвращения пробуксовки

- Торможение двигателем: Активное использование пониженных передач на спусках

Действия при заносе

- Немедленно убрать ногу с педали газа

- Быстро, но плавно повернуть руль в сторону заноса

- Корректировать траекторию обратным поворотом при выравнивании

- Избегать резкого торможения

| Ситуация | Ошибка | Правильное действие |

|---|---|---|

| Поворот на мокрой дороге | Резкий газ в дуге | Плавное поддержание тяги |

| Начало заноса | Торможение или сброс газа | Короткий сброс газа + руление в занос |

Сравнение стоимости производства с передним приводом

Производство заднеприводных автомобилей традиционно сложнее и дороже из-за особенностей компоновки. Требуется разработка и установка дополнительного узла – карданного вала, соединяющего двигатель с задним мостом, а также усиление кузова для размещения этого элемента. Это увеличивает затраты металла, сложность сварочных работ и общую массу конструкции.

Переднеприводная компоновка исключает карданный вал и объединяет силовой агрегат с трансмиссией в компактный модуль, что значительно упрощает сборку. Отсутствие туннеля в полу салона снижает расход материалов на кузов, а унификация узлов (например, использование поперечно расположенного двигателя) позволяет применять общие платформы для разных моделей, сокращая расходы на НИОКР и логистику.

Ключевые факторы удорожания заднего привода

- Карданная передача: Дополнительные затраты на вал, крестовины, подшипники и центральный тоннель в кузове.

- Задний мост: Необходимость в сложном редукторе с главной передачей и дифференциалом (вместо простой коробки передач у переднего привода).

- Прочность кузова: Усиление днища и рамных элементов для передачи крутящего момента на заднюю ось.

- Сборка: Дополнительные монтажные операции и сложная юстировка узлов трансмиссии.

| Компонент | Задний привод | Передний привод |

|---|---|---|

| Трансмиссия | Карданный вал + редуктор заднего моста | Короткие приводные полуоси |

| Кузов | Усиленный с центральным тоннелем | Более простой, плоский пол |

| Сборка | Многоэтапная, с выравниванием вала | Модульная (двигатель + КПП + приводы) |

Итоговая разница в цене особенно заметна в бюджетном сегменте, где передний привод доминирует. Однако для мощных или премиальных моделей затраты на заднеприводную платформу оправдываются характеристиками управляемости и считаются частью позиционирования.

Оптимальные условия эксплуатации заднего привода

Заднеприводные автомобили демонстрируют наилучшие характеристики на сухом асфальтированном покрытии с хорошим сцеплением. Ровное дорожное полотно позволяет эффективно передавать крутящий момент на ведущие колёса, обеспечивая предсказуемую динамику разгона и стабильность траектории. Отсутствие рыхлых или скользких поверхностей минимизирует риск пробуксовки задней оси.

Оптимальные дорожные условия особенно важны при прохождении поворотов на высокой скорости. Сухой асфальт обеспечивает максимальное сцепление шин, позволяя в полной мере реализовать преимущества сбалансированного распределения веса и нейтральной поворачиваемости. Это снижает вероятность возникновения избыточной поворачиваемости (заноса), характерной для заднего привода при потере сцепления.

Ключевые факторы эффективной эксплуатации

Для безопасного и комфортного управления заднеприводным автомобилем критически важны:

- Качественные шины с сохранённым протектором и сезонным соответствием

- Правильное распределение груза (избегать перегруза багажника)

- Исправная работа антипробуксовочной системы (при наличии)

- Техническая исправность подвески и рулевого управления

Рекомендуемые условия эксплуатации в сравнении с ограничениями:

| Благоприятные условия | Нежелательные условия |

|---|---|

| Сухой асфальт/бетон | Гололёд, укатанный снег |

| Ровное дорожное покрытие | Грунтовые дороги после дождя |

| Умеренные скорости в поворотах | Резкий старт на скользкой поверхности |

При движении в горной местности или на серпантинах задний привод обеспечивает точное дозирование тяги педалью газа. Однако на крутых влажных подъёмах возможна пробуксовка, требующая применения специальных техник управления: плавного старта на пониженной передаче или использования системы стабилизации.

Будущее заднеприводных моделей в эпоху электромобилей

Переход на электротягу кардинально меняет компоновку автомобилей, открывая новые возможности для заднеприводных платформ. Электродвигатели компактнее ДВС, а их размещение не требует механической связи с передней осью, что упрощает интеграцию. Крупные производители (Tesla Model 3, BMW i4, Mercedes EQE) уже используют RWD как базовую версию благодаря снижению себестоимости и веса.

Аккумуляторная батарея, расположенная в днище, обеспечивает низкий центр тяжести, что частично нивелирует традиционный недостаток заднего привода – склонность к заносу. Системы электронного контроля устойчивости мгновенно корректируют вектор тяги, адаптируя поведение авто к дорожным условиям. Это позволяет сохранить спортивный характер управления даже при отсутствии полного привода.

Перспективы и технологические тренды

Конструктивные преимущества: Один мотор на задней оси сокращает сложность силовой установки, повышая надежность и высвобождая пространство для багажника или дополнительных систем. Динамические характеристики улучшаются за счет мгновенного крутящего момента электродвигателя.

| Фактор | Влияние на RWD |

|---|---|

| Распределение веса | Батарея в полу балансирует осевые нагрузки (близко к 50:50) |

| Экономичность | Меньшее энергопотребление vs AWD (+15-20% запаса хода) |

| Себестоимость | Цена ниже на $3-5 тыс. относительно полноприводных модификаций |

Ключевые вызовы: В сегменте бюджетных электромобилей доминируют переднеприводные платформы (VW MEB, GM Ultium), оптимизированные для максимальной рентабельности. Зимняя эксплуатация RWD по-прежнему требует осторожности, несмотря на прогресс систем безопасности.

- Рыночная ниша: RWD сохранит позиции в премиум-сегменте и спортивных моделях, где ценится "чистота" управления

- Инновации: Развитие векторного управления тягой и тормозным моментом (Torque Vectoring) усилит конкурентоспособность

- Сценарии использования: Оптимален для регионов с мягким климатом и городской эксплуатации

Список источников

При подготовке статьи использовались специализированные технические материалы, учебные пособия по устройству автомобиля и сравнительные анализы трансмиссий. Основное внимание уделялось принципам работы заднеприводной компоновки, конструктивным особенностям и объективной оценке её эксплуатационных характеристик.

Для обеспечения достоверности информации были изучены инженерные публикации ведущих автомобильных производителей, данные испытательных полигонов и экспертные обзоры. Ниже приведен перечень ключевых источников.

Техническая литература и образовательные ресурсы

- Автомобильные трансмиссии: Учебник для вузов под ред. Иванова А.С. - Глава 4: Компоновочные схемы приводов

- Конструкция автомобилей: Практикум Петрова П.К. - Раздел: Динамика заднеприводных шасси

- Электронный курс "Основы автомобилестроения" НТУ "МАМИ" - Модуль 3: Типы приводов

Экспертные исследования и аналитика

- Сравнительный отчет "Задний vs передний привод" НИИ Автопрома, 2022 г.

- Методичка "Испытания на управляемость" полигона "Дмитров"

- Журнал "Автоэксперт" №5/2023: Эволюция заднего привода в современных авто

Производственная документация

- Технические спецификации заднеприводных платформ BMW CLAR, Mercedes-Benz MRA

- Сервисные руководства Lada Classic (ВАЗ-2101-2107)