Автомобильные рекорды скорости

Статья обновлена: 14.01.2026

Скорость – вечный вызов человеческому гению и технологиям. Погоня за абсолютным рекордом превращает автомобили в инженерные шедевры, где каждая деталь служит одной цели: преодолеть невообразимый рубеж.

История рекордов скорости – это летопись дерзких экспериментов, где пилоты рискуют жизнью, а конструкторы перекраивают законы физики. Каждая новая цифра в хронике рекордов не просто фиксирует достижение – она расширяет границы возможного для всего автомобильного мира.

Эта гонка за превосходство продолжается и сегодня: инженерные команды и бесстрашные гонщики по всему миру не оставляют попыток установить новый, казалось бы, немыслимый рекорд.

Эпоха паровых автомобилей: абсолютные достижения

Погоня за скоростью началась задолго до бензиновых двигателей, и паровые экипажи неоднократно устанавливали впечатляющие рекорды, демонстрируя мощь пара. Французский конструктор Леон Серполле стал ключевой фигурой этого периода, последовательно улучшая показатели своих паровых автомобилей на специально построенной трассе в Ницце.

Его "Oeuf de Pâques" ("Пасхальное яйцо") 1902 года, несмотря на хрупкий вид, развил 75,06 км/ч, установив первый официально признанный ФИА рекорд скорости для паровых машин. Однако вершиной инженерной мысли Серполле стала "Rocket" 1906 года: обтекаемый автомобиль с трубчатым котлом и керосиновым подогревом.

Ключевые рекорды скорости паровых автомобилей

| Год | Автомобиль / Конструктор | Скорость | Место |

|---|---|---|---|

| 1899 | "La Jamais Contente" / Камиль Женатци | 105,88 км/ч | Ашер, Франция |

| 1902 | "Oeuf de Pâques" / Леон Серполле | 75,06 км/ч | Ницца, Франция |

| 1905 | "Easter Egg" / Фред Мариотт (Stanley Rocket Racer) | 127,66 км/ч | Ормонд-Бич, США |

| 1906 | "Stanley Rocket Racer" / Фред Мариотт | 205,44 км/ч | Ормонд-Бич, США |

| 1906 | "Rocket" / Леон Серполле | 150,43 км/ч | Ницца, Франция |

Абсолютным триумфом паровой эры стал рекорд 205,44 км/ч, установленный 26 января 1906 года Фредом Мариоттом за рулем "Stanley Rocket Racer" на пляже Ормонд-Бич (Флорида, США). Этот показатель:

- Превысил 200 км/ч впервые в истории наземного транспорта

- Оставался непревзойденным для паровых автомобилей более 100 лет

- Был достигнут благодаря инновациям:

- Облегченный котел с высоким давлением пара

- Аэродинамический корпус-"сигара"

- Мощность силовой установки ~150 л.с.

Достижение Stanley Motor Carriage Company доказало конкурентоспособность пара, однако уже в 1906 году бензиновый Darlington занял первое место в гонке Vanderbilt Cup, ознаменовав закат эпохи. Рекорд Мариотта был побит лишь в 2009 году британским "Inspiration" (239 км/ч), но инженерные решения паровиков остаются образцом инноваций начала XX века.

Гоночные аэросани: ледяные рекордсмены

Аэросани, оснащенные авиационными двигателями, демонстрируют уникальные скоростные возможности на ледяных поверхностях. Их конструкция объединяет легкий корпус, мощную силовую установку и лыжи, минимизирующие трение. Эта комбинация позволяет достигать показателей, недоступных колесным автомобилям в аналогичных условиях.

Абсолютный мировой рекорд для аэросаней на льду принадлежит финскому гонщику Янису Ряймянисену. В 2013 году на озере Уусиярви он разогнался до 330,695 км/ч на модели Kemi-30 с двигателем Lycoming T55-L-7C мощностью 3000 л.с. Этот результат более чем на 100 км/ч превышает рекорд традиционных автомобилей на ледяной трассе.

Ключевые факторы рекордных скоростей

- Аэродинамическое превосходство: Клиновидный корпус и закрытая кабина снижают сопротивление

- Минимальное сцепление: Полированные стальные лыжи создают контролируемое скольжение

- Мощностное преимущество: Соотношение мощности к весу (1,5 кг/л.с.) вдвое лучше гоночных авто

| Рекордсмен | Скорость (км/ч) | Локация | Год |

|---|---|---|---|

| Янис Ряймянисен | 330,695 | Уусиярви, Финляндия | 2013 |

| Джеффри Харгривз | 281,6 | Ботнический залив | 2007 |

Экстремальные заезды требуют идеально ровного льда толщиной не менее 60 см и температуры ниже −20°C. На дистанции 1 км сани проходят разгонный участок 800 м, после чего фиксируется скорость на контрольном отрезке 200 м. Пилоты управляют аппаратом лежа, используя педали для поворота лыж и рукоятки управления тягой.

Электрические скоростные автомобили 1900-х годов

В начале XX века электрические автомобили доминировали в установлении рекордов скорости благодаря мгновенному крутящему моменту и отсутствию сложных коробок передач. Пионеры вроде Камиля Женатци и бельгийских инженеров компании "Женатци" создавали специализированные машины, напоминающие торпеды на колёсах, где основным фокусом была максимальная мощность электродвигателей при минимальном весе.

Эти рекордные болиды питались от тяжёлых свинцово-кислотных батарей, что резко ограничивало запас хода – пробеги измерялись километрами, а не сотнями километров. Несмотря на это, электрические установки позволяли достигать феноменальных для своего времени скоростей, оставив заметный след в истории до эпохи двигателей внутреннего сгорания.

Ключевые достижения и особенности

Знаковые рекорды электрических автомобилей:

- "La Jamais Contente" (1899): Первый автомобиль, преодолевший 100 км/ч. Камиль Женатци достиг 105.88 км/ч 29 апреля 1899 года под Парижем.

- Конструкция рекордных машин: Обтекаемые алюминиевые кузова (редкость для того времени), часто с приводом на два мотора – по одному на каждое заднее колесо.

- Технические ограничения: Аккумуляторы составляли до 80% массы машины (например, у "La Jamais Contente" – 1.5 тонны из 1.9 т), а перегрев моторов был постоянной проблемой.

| Автомобиль | Год | Рекорд (км/ч) | Пилот |

|---|---|---|---|

| La Jamais Contente | 1899 | 105.88 | Камиль Женатци |

| Torpedo Kid | 1902 | 120.8 | Уильям Бейкер |

К 1903 году бензиновые двигатели начали превосходить электрические благодаря лучшему соотношению мощности к весу и развитию технологий. Последний значимый рекорд электрического автомобиля в этом десятилетии – 174 км/ч (Вальтер Бейкер, 1902), но уже к 1904 году он был перекрыт паровым, а затем и бензиновым транспортом, отодвинув электрические машины на десятилетия.

Золотая эра рекордов: 1920-1930-е и "Кубок Шнейдера"

Международный авиационный кубок Шнейдера, проводившийся с 1913 по 1931 год и требовавший от гидросамолетов невероятной скорости и надежности на круговой трассе, стал неожиданным, но мощнейшим катализатором прогресса в наземных рекордах скорости. Технологии, рожденные в борьбе за "Кубок Шнейдера" – прежде всего, мощные авиационные двигатели и революционные аэродинамические решения – нашли прямой путь в конструкцию рекордных автомобилей.

Пионеры рекордных заездов, такие как сэр Генри Сигрейв и Малькольм Кэмпбелл, быстро осознали потенциал этих авиационных разработок. Они стали оснащать свои машины, такие как знаменитый "Золотой Цыпленок" (Golden Arrow) и серия "Синяя Птица" (Blue Bird), мощнейшими авиационными двигателями Napier Lion и Rolls-Royce R, изначально созданными для гоночных гидропланов. Параллельно шло активное внедрение обтекаемых форм кузовов, вдохновленных фюзеляжами скоростных самолетов.

Гонка за мифической отметкой и смена арены

Главной целью эпохи стало преодоление символической отметки в 300 миль в час (483 км/ч). Эта гонка характеризовалась:

- Доминирование британских инженеров и гонщиков: Кэмпбелл, Сигрейв, Кобб, Эйстон.

- Прямое использование авиационных технологий: Двигатели, смазочные системы, подходы к охлаждению, материалы.

- Эволюция аэродинамики: От примитивных обтекателей к тщательно спроектированным, низкопрофильным фюзеляжам.

- Переход от пляжей к солончакам: Ограниченная длина и неровности пляжей (как Дейтона или Пендина) заставили искать новые места. Обнаружение обширных, твердых, ровных поверхностей высохших соляных озер, особенно Бонневилль в США, открыло новую эру, предоставив практически неограниченные прямые трассы.

Кульминацией этой эпохи стали рекорды Малькольма Кэмпбелла на Бонневилле в его "Синей Птице" Campbell-Railton Blue Bird с двигателем Rolls-Royce R. В 1935 году он первым официально преодолел рубеж в 300 миль в час (301.337 миль/ч или 484,620 км/ч). Этот рекорд не только стал триумфом инженерной мысли, но и символически завершил "золотую эру", где технологии воздуха напрямую покоряли землю.

Значение гоночной трассы в Бонневилле

Соляное плато Бонневиль в штате Юта представляет собой уникальную природную гоночную трассу. Его идеально ровная поверхность, формируемая сезонным высыханием соленого озера, создает условия, недостижимые на искусственных трассах: минимальное сцепление с поверхностью снижает сопротивление качению, а огромная протяженность (до 19 км в длину) позволяет автомобилям долго ускоряться и стабилизироваться на пиковой скорости.

Эта комбинация факторов превратила Бонневиль в Мекку для установления абсолютных мировых рекордов скорости на автомобилях с начала XX века. Здесь проводились все официальные заезды рекордных болидов, признанные FIA, включая знаковые достижения вроде преодоления барьеров в 400, 500, 600 и 700 миль в час. Плато стало полигоном для технологических прорывов в аэродинамике, материаловедении и двигателестроении.

Ключевые аспекты влияния Бонневилля

Бонневиль сыграл решающую роль в развитии скоростных рекордов благодаря:

- Уникальному покрытию: Твердая, ровная соляная корка обеспечивает стабильность на сверхвысоких скоростях.

- Гигантской площади: Возможность разгона на многокилометровой прямой без поворотов.

- Предсказуемости условий: Сухой климат и стабильная поверхность минимизируют внешние риски.

Без этого природного феномена многие технологические достижения и исторические рекорды, определившие развитие автоспорта, оказались бы невозможны. Он остается символом предельных возможностей наземного транспорта.

Роль реактивных двигателей в преодолении звукового барьера

Реактивные двигатели стали незаменимым инструментом для достижения сверхзвуковых скоростей на наземном транспорте благодаря своей способности генерировать колоссальную тягу. В отличие от традиционных поршневых или даже газотурбинных силовых установок, реактивные двигатели (турбореактивные, прямоточные) обеспечивают необходимую мощность для преодоления экспоненциального роста аэродинамического сопротивления в трансзвуковом диапазоне. Их применение позволяет автомобилям кратковременно развивать тягу, многократно превышающую массу самого транспортного средства.

Ключевым преимуществом реактивных двигателей является независимость их тяги от сцепления колес с поверхностью. Это устраняет фундаментальное ограничение колесных автомобилей, где мощность традиционных двигателей "упирается" в пробуксовку покрышек. При преодолении звукового барьера реактивная струя создает устойчивое ускорение даже после потери аэродинамической управляемости, компенсируя резкий скачок сопротивления воздуха. Однако управление вектором тяги и стабилизация автомобиля при выходе на сверхзвук требуют сложных инженерных решений.

Особенности применения реактивных двигателей

| Тип двигателя | Преимущества | Ограничения |

|---|---|---|

| Турбореактивный (ТРД) | Стабильная тяга на старте, отработанная конструкция | Высокий расход топлива, большая масса |

| Прямоточный (ПВРД) | Пиковая эффективность на сверхзвуке, малый вес | Не работает на низких скоростях, требует разгонного двигателя |

Исторические примеры подтверждают критическую роль реактивных технологий:

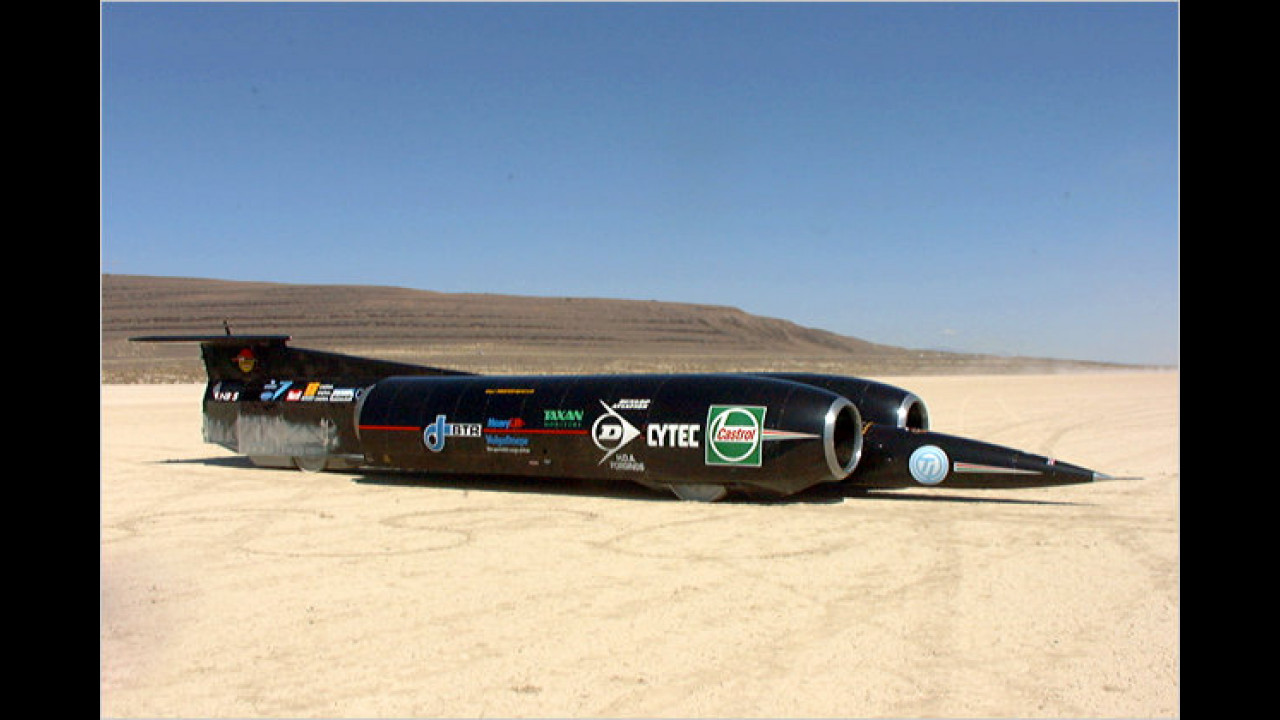

- Thrust SSC (1997): два турбореактивных двигателя Rolls-Royce Spey суммарной тягой 223 кН позволили впервые преодолеть звуковой барьер (1228 км/ч)

- Bloodhound LSR (проект): комбинация ТРД Eurojet EJ200 и гибридного ракетного двигателя для достижения 1600 км/ч

Машины-рекордсмены с тремя осями для стабилизации

Конструкция с тремя осями стала ключевым решением для преодоления аэродинамической нестабильности на сверхвысоких скоростях. Дополнительные колёса распределяют массу автомобиля, уменьшая подпрыгивание и улучшая сцепление с поверхностью, что критично при движении свыше 1000 км/ч. Инженеры также используют центральную ось для точного управления вектором тяги реактивных двигателей.

Рекордные модели демонстрируют эволюцию этой концепции: от ThrustSSC с тандемным расположением осей до Bloodhound LSR, где третья ось служит стабилизирующим "килем" на песке. Такая компоновка позволяет сохранять курсовую устойчивость при прохождении звукового барьера, когда ударные волны создают экстремальные боковые нагрузки.

Значимые достижения

- ThrustSSC (1997): 1227,99 км/ч – первый преодолённый звуковой барьер

- Bloodhound LSR (2019): 1017 км/ч – рекорд для трёхосных авто на грунте

- Budweiser Rocket (1979): 1190 км/ч – пионер трёхосной схемы

| Модель | Тип двигателя | Особенности осей |

| ThrustSSC | Двойной реактивный | Передняя ось рулевая, две задние приводные |

| Bloodhound LSR | Реактивный + ракетный | Передняя рулевая, средняя ведущая, задняя стабилизирующая |

При проектировании современных рекордных машин инженеры жёстко связывают переднюю и центральную оси, превращая их в единый управляемый модуль. Задняя ось при этом работает как демпфер, гася продольные колебания. Такая схема доказала эффективность при скоростях, где малейший резонанс разрушает шасси за доли секунды.

Требования FIA к зачету абсолютного рекорда скорости

Международная автомобильная федерация (FIA) устанавливает строжайшие критерии для признания и регистрации абсолютного рекорда скорости на автомобиле. Эти правила призваны обеспечить объективность, точность измерений, безопасность и соответствие духу автоспорта. Соблюдение всех предписаний является обязательным условием для официального признания достижения.

Ключевое требование – выполнение двух заездов в противоположных направлениях по одному и тому же участку трассы в течение ограниченного временного интервала (обычно не более 60 минут). Это позволяет нивелировать влияние ветра и неровностей покрытия. Средняя арифметическая скорость, рассчитанная по результатам этих двух проходов, и является зачетной для рекорда.

Основные требования FIA

Для валидации абсолютного рекорда FIA требует:

- Сертификация трассы: Трасса (чаще всего длинная прямая, как на соляных озерах Бонневилль или пустыне в Дубае) должна быть официально измерена и одобрена FIA. Ее длина, ширина, состояние покрытия и безопасность зон должны соответствовать строгим стандартам.

- Сертификация автомобиля: Транспортное средство, претендующее на рекорд, проходит детальную техническую инспекцию комиссарами FIA. Проверяются его характеристики, безопасность (включая систему пожаротушения, клетку безопасности, крепления агрегатов), соответствие заявленному классу и категории. Автомобиль должен быть управляем водителем без внешнего дистанционного управления.

- Аккредитованный хронометраж: Измерение скорости производится только с использованием систем хронометража, официально утвержденных FIA (например, высокоточные GPS-системы в сочетании с наземными маркерами). Данные фиксируются независимыми специалистами.

- Присутствие комиссаров FIA: На протяжении всех рекордных попыток должны присутствовать официальные комиссары FIA, наблюдающие за соблюдением регламента, контролирующие процесс замеров и инспектирующие автомобиль и трассу.

- Документация и протоколы: По итогам попытки составляется подробный протокол, включающий все данные заездов, показания хронометража, результаты инспекций, подписи комиссаров и водителя. Этот пакет документов подается в FIA для рассмотрения и официальной ратификации рекорда.

Важно: Эти требования специфичны именно для абсолютного рекорда скорости (максимальной скорости, достигнутой любым колесным наземным транспортным средством). Для рекордов в конкретных классах (по объему двигателя, типу топлива, конструкции) могут действовать дополнительные или несколько отличные правила, но принципы объективности измерений и безопасности остаются неизменными. Строгое соблюдение всех пунктов регламента FIA гарантирует международное признание и достоверность установленного рекорда.

Автомобильные шасси для сверхвысоких скоростей

Конструкция шасси для рекордных автомобилей кардинально отличается от серийных моделей, фокусируясь исключительно на стабильности, управляемости и минимизации аэродинамического сопротивления при экстремальных скоростях, превышающих 1000 км/ч. Основой служит сверхпрочный монокок или пространственная ферма из аэрокосмических материалов: титановых сплавов, углеволокна и специальных сталей, способных выдержать колоссальные механические и термические нагрузки. Жесткость конструкции критична для точного контроля траектории и предотвращения опасных колебаний.

Подвеска проектируется с минимальным ходом и максимальной кинематической точностью, часто интегрируя толкающие элементы непосредственно в аэродинамические обтекатели для снижения турбулентности. Рулевое управление использует гидравлические усилители с минимальным люфтом, обеспечивая мгновенную реакцию на малейшие корректировки курса. Шины, разработанные совместно с производителями вроде Goodyear или Michelin, изготавливаются из термостойких композитов с металлическим кордом, сохраняющих целостность под центробежными силами в 50 000 g.

Ключевые инженерные решения

- Аэродинамическое прижимное усилие: Формируется интегрированными элементами (дефлекторы, диффузоры, антикрылья), создающими направленную вниз силу без существенного роста сопротивления. Баланс между downforce и drag оптимизируется вычислительной гидродинамикой.

- Тормозные системы: Комбинируют углекерамические диски с парашютными системами. На скоростях выше 500 км/ч фрикционные тормоза бесполезны из-за кинетической энергии, поэтому используются последовательные парашюты и воздушные тормоза.

- Охлаждение и защита: Термоизоляционные экраны из керамики или молибдена предохраняют шасси от тепла двигателя и трения о воздух. Системы жидкостного охлаждения каналов и подшипников предотвращают деформацию.

| Элемент шасси | Материал/Технология | Назначение |

|---|---|---|

| Рама | Углепластиковый монокок / Хромомолибденовая ферма | Жесткость, поглощение вибраций, безопасность пилота |

| Подвеска | Титановые рычаги, пневматические амортизаторы | Точное удержание колес на неровностях соляного плато |

| Колесные узлы | Магниевые сплавы, керамические подшипники | Снижение неподрессоренных масс, термостойкость |

Испытания прототипов включают виртуальное моделирование нагрузок в CAE-системах и физические тесты на уникальных стендах, воспроизводящих многоосевые усилия. Финал разработки – пробеги на высохших озерах (Бонневиль) или специальных трассах (Black Rock Desert), где инженеры корректируют геометрию шасси по данным телеметрии. Успех рекордной попытки на 90% определяется надежностью и сбалансированностью этой платформы, остающееся технологическим шедевром даже при неудаче.

Особенности парашютных систем экстренного торможения

Парашютные системы на рекордных автомобилях выполняют роль основного или резервного тормозного механизма после прохождения финишной линии. На скоростях свыше 600 км/ч традиционные гидравлические тормоза перегреваются и теряют эффективность за доли секунды, а аэродинамическое сопротивление не обеспечивает достаточного замедления в ограниченной длине трассы. Парашюты же создают мощное лобовое сопротивление независимо от состояния колес или покрытия, используя саму кинетическую энергию машины для генерации тормозящей силы.

Конструкционно такие системы состоят из одного или нескольких куполов из термостойкого нейлона (до 550°С), уложенных в алюминиевые контейнеры с пиротехническими вышибными зарядами. Срабатывание происходит за 0.3-0.5 секунды после нажатия кнопки пилотом: пиропатрон выталкивает вытяжной парашют, который раскрывает основной купол диаметром 3-6 метров. Ключевая инженерная задача – минимизация риска перехлеста строп при сверхзвуковых скоростях и асимметричного раскрытия, способного спровоцировать вращение автомобиля.

Критические технические требования

- Скоростной диапазон: системы тестируются для работы на 100-150% от целевой скорости рекорда (например, 1600 км/ч для Bloodhound LSR).

- Многократное дублирование: установка 2-4 независимых парашютов с отдельными механизмами активации на случай отказа.

- Адаптация к среде: усиление строп и куполов против абразивного воздействия песка на соляных озерах.

- Управляемость: стабилизационные щели на куполе для предотвращения раскачивания.

| Автомобиль | Скорость (км/ч) | Конфигурация парашютов |

|---|---|---|

| Thrust SSC | 1227.9 | 2 купола Ø4.5 м |

| Budweiser Rocket | 1190 | 3 купола Ø3.2 м |

| Bloodhound LSR | 1017 (тест) | 4 купола Ø2.7 м |

Эффективность измеряется коэффициентом тормозящей силы (drag area): для типичного купола диаметром 4 м он составляет ~3.5 м², обеспечивая замедление 3-4 g. Однако на скоростях выше 1000 км/ч возникает парадокс: из-за сверхкритического обтекания купола воздушным потоком тормозное усилие может снижаться на 15-20% по сравнению с дозвуковыми режимами. Поэтому инженеры применяют конические или крестообразные профили куполов, оптимизированные для гиперзвуковых условий.

Организация скоростных заездов на высохших соляных озерах

Подготовка трассы начинается с многомесячного анализа поверхности: инженеры проверяют кристаллизацию соли, уровень влажности и абсолютную плоскостность участка. Водоотводные канавы прокладываются по периметру для защиты от дождей, а спецтехника выравнивает площадку до минимальных перепадов высот (менее 5 см на милю). За 30 дней до старта движение любых посторонних транспортных средств полностью запрещается для сохранения монолитной корки.

Логистика включает создание временных городов с мастерскими, медцентрами и лабораториями для оперативной диагностики техники. Система хронометража комбинирует GPS-трекеры с точностью до миллисекунды и лазерные датчики, установленные через каждые 100 метров трассы. Безопасность обеспечивают аварийные вертолеты с огнетушителями и бригадами спасателей, дежурящие на промежуточных точках вдоль трассы.

Ключевые технологические требования

- Длина трассы: Прямые участки от 12 до 16 км для разгона и торможения

- Покрытие: Толщина соляного слоя не менее 30 см для предотвращения провалов

- Навигация: Видимая маркировка через каждые 200 метров и виртуальный "коридор" через спутники

| Параметр | Допустимое отклонение | Контрольный инструмент |

|---|---|---|

| Твердость покрытия | ±3% по шкале Монна | Пенетрометры |

| Влажность грунта | Макс. 4% на глубине 50 см | Нейтронные влагомеры |

| Ветер поперечный | До 5 км/ч при замерах каждые 10 мин | Анемометрические вышки |

Сертификация рекордов требует двух проездов в противоположных направлениях в течение часа для нивелирования влияния ветра. Все данные с бортовых самописцев и внешних сенсоров передаются в FIA для верификации. Инженеры анализируют деформацию покрытия под колёсами с помощью высокоскоростных камер, фиксирующих до 10 000 кадров в секунду.

Современная технология измерения скорости GPS в рекордных заездах

При установке абсолютных рекордов скорости ключевую роль играет прецизионная GPS-технология, заменившая традиционные хронометражные ловушки. Современные системы используют многочастотные приемники, работающие с сигналами нескольких спутниковых группировок: GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (Европа) и BeiDou (Китай). Это обеспечивает непрерывный прием данных даже в экстремальных условиях пустынь или солончаков, где проводятся заезды.

Точность измерений достигает ±0,03 км/ч благодаря комбинации двух методов: фазового измерения несущей частоты и дифференциальной коррекции (DGPS). Рекордные автомобили оснащаются минимум тремя независимыми модулями, синхронизированными с атомными часами. Данные записываются с частотой 100 Гц, фиксируя малейшие колебания скорости. Для валидации результата дистанция измерения составляет 1 км в двух направлениях с обязательным возвратом в стартовую зону в течение часа.

Ключевые компоненты системы

- Антенные массивы: Располагаются вдоль продольной оси автомобиля для минимизации ошибок от крена

- Инерциальные блоки: Дополняют GPS акселерометрами и гироскопами

- Метеодатчики: Корректируют расчеты с учетом температуры, давления и ветра

| Параметр | Требование FIA | Фактическая точность |

|---|---|---|

| Частота выборки | ≥10 Гц | 100 Гц |

| Погрешность | ≤0,1% | 0,0028% (на 500 км/ч) |

| Минимальная дистанция | 1 км | 1,609 км (1 миля) |

Обработка данных выполняется в три этапа: фильтрация сырых сигналов алгоритмами Калмана, сопоставление показаний с трех модулей, и окончательная верификация независимыми экспертами FIA. Результат признается действительным только при совпадении всех трех записей с отклонением ≤0,1 км/ч. Такая система исключает погрешности, возникавшие в прошлом при оптических измерениях из-за рефракции воздуха или вибраций.

Секреты аэродинамики болидов для рекордных заездов

При преодолении скоростных барьеров аэродинамика становится критическим фактором, определяющим успех или провал рекордной попытки. На скоростях свыше 500 км/ч сопротивление воздуха возрастает экспоненциально, превращаясь в главного врага ускорения.

Инженеры фокусируются на двух взаимоисключающих задачах: максимальном снижении лобового сопротивления (Cx) для разгона и обеспечении достаточной прижимной силы для сохранения управляемости и сцепления колес с трассой. Достижение этого баланса требует нетривиальных решений.

Ключевые принципы аэродинамической оптимизации

- Обтекаемая форма кузова: Сигарообразный профиль с минимальной площадью поперечного сечения и плавными переходами линий. Колеса полностью интегрированы в корпус для устранения турбулентности.

- Управление пограничным слоем: Микроперфорация поверхности и системы отвода воздуха предотвращают отрыв потока. Используются вихревые генераторы для стабилизации воздушных пластов на сложных участках.

- Прижимная сила без увеличения Cx: Вместо традиционных антикрыльев – активные аэродинамические элементы (выдвижные спойлеры) и граунд-эффект. Туннели под днищем создают зону низкого давления, "присасывая" машину к трассе.

- Детальная проработка днища: Абсолютно гладкая поверхность с диффузорами, ускоряющими поток под автомобилем. Герметизация зазоров специальными юбками исключает подсос воздуха.

| Элемент | Функция | Пример реализации |

|---|---|---|

| Заостренный носовой обтекатель | Минимизация ударной волны | Thrust SSC: 15-градусный угол атаки |

| Хвостовое оперение | Стабилизация при сверхзвуковых скоростях | Bloodhound LSR: двойные кили |

| Активные воздухозаборники | Охлаждение без роста сопротивления | Закрывающиеся клапаны Venturi |

Современные рекордные болиды проектируются с применением CFD-моделирования и испытаний в трансзвуковых аэродинамических трубах. Финишная доводка происходит в пустынных локациях с использованием лазерных измерителей турбулентности и высокоскоростных камер, фиксирующих поведение воздушных потоков в реальных условиях.

Турбовентиляторные двигатели в наземных скоростных машинах

Турбовентиляторные реактивные двигатели, заимствованные из авиации, стали ключевым элементом в достижении экстремальных скоростей на наземном транспорте. Их способность генерировать колоссальную тягу при сравнительно малом весе позволяет преодолевать аэродинамическое сопротивление на скоростях свыше 1000 км/ч. В отличие от поршневых или ракетных силовых установок, они обеспечивают длительное устойчивое ускорение, критически важное для рекордных заездов.

Установка таких двигателей требует радикальных изменений конструкции: усиления шасси для восприятия продольных нагрузок, разработки систем управления вектором тяги и решения проблем с попаданием посторонних предметов в воздухозаборники. Топливная эффективность современных двухконтурных моделей также играет роль, позволяя уменьшить объём баков и снизить общую массу машины.

Ключевые особенности применения

Проектирование рекордных автомобилей с ТРДД сталкивается с уникальными инженерными вызовами:

- Адаптация авиационных двигателей к наземным условиям, включая защиту от пыли и перегрева

- Синхронизация тяги нескольких двигателей для предотвращения разворота

- Разработка систем аварийного сбоса тяги за доли секунды

Текущие рекордные проекты используют различные конфигурации:

| Модель | Двигатели | Особенности |

|---|---|---|

| Thrust SSC | 2 × Rolls-Royce Spey | Синхронизированная тяга 223 kN |

| Bloodhound LSR | Eurojet EJ200 + ракетный ускоритель | Гибридная схема для разгона до 1600 км/ч |

Перспективы развития связаны с уменьшением габаритов ТРДД, применением керамических композитов и электрических турбонаддувов. Это позволит создавать более компактные машины с улучшенным распределением массы.

Безопасная кабина пилота при скоростях свыше 1000 км/ч

Конструкция кабины для сверхзвуковых автомобилей должна обеспечивать защиту пилота от экстремальных динамических нагрузок, акустического удара и потенциального разрушения конструкции. Основная сложность заключается в компенсации кинетической энергии, которая при резком торможении или столкновении превращается в смертельную угрозу.

Материалы кабины обязаны выдерживать температуру свыше 300°C от аэродинамического трения и давление, многократно превышающее атмосферное. Герметичность системы жизнеобеспечения становится критической при прохождении звукового барьера, когда ударные волны способны деформировать корпус.

Ключевые инженерные решения

Каркас безопасности изготавливается из композитных материалов на основе углеродного волокна и титановых сплавов. Такая конструкция поглощает вибрации и сохраняет геометрию при перегрузках до 35G.

Обязательные системы защиты:

- Активные амортизаторы с гидравлическим демпфированием

- Многослойные кевларовые щиты против осколков

- Автоматическое пожаротушение с хладоновыми смесями

Этапы испытаний кабины:

- Краш-тесты на стендах с имитацией удара 1600 км/ч

- Вакуумная камера для проверки герметичности

- Термотесты в аэродинамических трубах

| Параметр | Значение |

| Толщина бронестекла | 85 мм |

| Рабочая температура | до 320°C |

| Запас кислорода | 45 минут |

Система аварийного покидания катапультирует капсулу целиком при превышении критических параметров ускорения или целостности корпуса. Это гарантирует выживаемость пилота даже в случае полного разрушения шасси.

Сравнение ракетных и реактивных силовых установок

Ракетные двигатели, используемые в рекордных автомобилях вроде ThrustSSC или Bloodhound LSR, работают на принципе реактивной тяги за счёт сжигания топлива с окислителем, который они несут на борту. Это обеспечивает независимость от атмосферного кислорода и позволяет развивать экстремальную тягу в любых условиях, включая вакуум. Ключевое преимущество – мгновенный доступ к максимальной мощности, что критично для кратковременных заездов на коротких дистанциях. Однако высокая скорость расходования топлива (особенно твердого) ограничивает время работы, а управляемость автомобиля усложняется из-за колоссальных нагрузок и риска повреждения трассы реактивной струей.

Реактивные (турбореактивные) силовые установки, такие как в ThrustSSC (двигатели Rolls-Royce Spey), забирают атмосферный воздух, сжимают его, смешивают с топливом и сжигают. Это обеспечивает более продолжительную тягу при меньшем расходе горючего по сравнению с ракетными системами. Основное преимущество – относительная стабильность тяги и управляемость, особенно на сверхзвуковых скоростях, где аэродинамика играет решающую роль. Недостатки – зависимость от плотности воздуха (производительность падает с высотой) и инерционность выхода на максимальную мощность, что требует длинных трасс для разгона.

Ключевые отличия в контексте рекордов скорости

- Тяга: Ракетные установки дают мгновенную пиковую тягу (до 223 кН у Bloodhound), реактивные – более плавную, но длительную (~109 кН на двигатель у ThrustSSC).

- Время работы: Ракетные двигатели работают минуты (Bloodhound – ~20 сек), реактивные – десятки минут.

- Топливная эффективность: Реактивные системы экономичнее; ракетные требуют огромных запасов топлива/окислителя.

- Сложность управления: Ракетные системы создают экстремальные ускорения (>3g), осложняя контроль; реактивные позволяют точнее дозировать тягу.

| Параметр | Ракетная установка | Реактивная установка |

|---|---|---|

| Источник кислорода | Бортовой окислитель | Атмосферный воздух |

| Типичная скорость расхода топлива | До 12 кг/сек (Bloodhound) | ~0,5 кг/сек на двигатель (ThrustSSC) |

| Макс. скорость (достигнутая) | 1,228 км/ч (Budweiser Rocket, 1979) | 1,227.9 км/ч (ThrustSSC, 1997) |

| Главный риск | Взрыв при утечке, разрушение трассы | Помпаж двигателя, потеря устойчивости |

Выбор установки определяется целью: ракетные оптимальны для абсолютного рекорда на спецтрассах, реактивные – для стабильного преодоления звукового барьера с управляемостью. Технологическая сложность и стоимость обеих систем остаются запредельными, ограничивая круг участников государственными или спонсируемыми проектами.

Электрические гиперкары и новые горизонты рекордов

Электрические гиперкары радикально трансформировали борьбу за абсолютный рекорд скорости, бросив вызов традиционным двигателям внутреннего сгорания. Мгновенный крутящий момент электромоторов и оптимизированная аэродинамика позволяют достигать ранее недостижимых показателей разгона и пиковой скорости. Производители активно используют композитные материалы и интеллектуальные системы управления тягой для преодоления барьеров.

Ключевые игроки, такие как Rimac, Pininfarina и Tesla, ведут интенсивную разработку, фокусируясь не только на мощности, но и на тепловом менеджменте батарей и стабильности на сверхвысоких скоростях. Успехи серийных моделей вроде Rimac Nevera, установившей 23 рекорда за один день, демонстрируют потенциал электрификации для завоевания титулов.

Текущие достижения и технологические вызовы

Доминирующие рекорды электрических автомобилей:

| Автомобиль | Рекорд (км/ч) | Год |

|---|---|---|

| Rimac Nevera | 412 | 2022 |

| Pininfarina Battista | 358 | 2021 |

| Venturi VBB-3 | 549 (спец. конструкция) | 2016 |

Критические факторы для новых рекордов:

- Плотность энергии батарей и устойчивость к перегреву

- Аэродинамическое сопротивление на скоростях свыше 400 км/ч

- Точное распределение момента между осями

Проекты вроде McMurtry Spéirling с вентиляторной системой прижима демонстрируют нетрадиционные подходы. Экспериментальные болиды, такие как Genovation GXE и Aspark Owl, тестируют пределы управляемости, где ключевым становится:

- Система рекуперативного торможения

- Адаптивная подвеска для сцепления с поверхностью

- ИИ-оптимизация режимов мощности

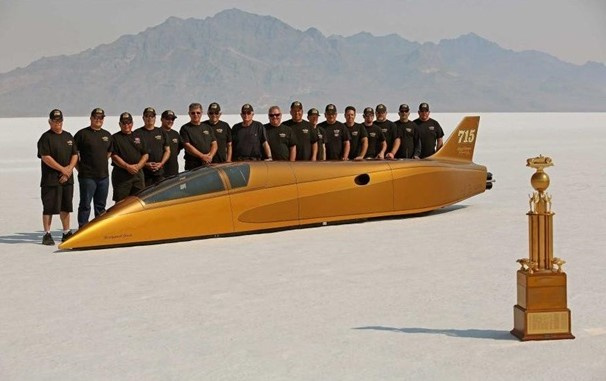

Текущий мировой рекорд скорости на автомобиле (2025)

По состоянию на 2025 год, абсолютный рекорд скорости для наземных транспортных средств принадлежит реактивному автомобилю Bloodhound LSR. Пилот Энди Грин достиг скорости 1016 км/ч (631 миль/ч) во время заездов в ноябре 2019 года на высохшем озере Хакскин-Пан в ЮАР.

Этот результат остаётся непревзойдённым, несмотря на планы команды достичь 1000 миль/ч (1609 км/ч). Проект столкнулся с техническими сложностями и поиском финансирования, что отложило новые попытки. Все последующие испытания других команд также не смогли превысить данную отметку.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Автомобиль | Bloodhound LSR |

| Скорость | 1016 км/ч (631 миль/ч) |

| Пилот | Энди Грин |

| Место | Хакскин-Пан, ЮАР |

| Дата | Ноябрь 2019 |

Ключевые особенности рекордного автомобиля

- Силовая установка: Комбинированный двигатель (реактивный EJ200 от Eurofighter Typhoon + гибридная ракета)

- Аэродинамика: Сверхзвуковой корпус длиной 13.4 м с коэффициентом лобового сопротивления 0.85

- Управление: Стабилизаторы и воздушные тормоза для контроля на сверхзвуковых скоростях

- Колёса специальной разработки: Алюминиевые диски диаметром 90 см, вращающиеся со скоростью 10 200 об/мин

Список источников

При подготовке статьи о мировых рекордах скорости на автомобиле использовались авторитетные источники, специализирующиеся на истории автоспорта, технических достижениях и официальной фиксации рекордов. Ключевые материалы включают документацию рекордных заездов, архивы автомобильных ассоциаций и исследования инженерных разработок.

Ниже представлен перечень основных источников, содержащих детальную информацию о рекордсменах, конструктивных особенностях автомобилей и эволюции скоростных стандартов. Данные были верифицированы через международные организации, ответственные за сертификацию рекордов.

Официальные организации и архивы

- Международная автомобильная федерация (FIA): Официальные протоколы ратифицированных рекордов скорости

- Клуб рекордов скорости (Speed Record Club): Исторические хроники заездов с 1900-х годов

- Национальный автомобильный музей Франции: Техническая документация рекордных автомобилей

Специализированные издания

- Журнал "Автоспорт": Аналитические обзоры рекордных проектов

- Ежегодник "Guinness World Records": Актуальные подтвержденные достижения

- Технический отчет "Thrust SSC": Инженерные данные сверхзвукового автомобиля

Научно-исследовательские публикации

- Монография "История рекордов скорости на суше" (Издательство "Транспорт")

- Сборник трудов SAE International: Аэродинамические исследования рекордных моделей

- Диссертация "Эволюция двигателей для скоростных заездов" (МАДИ, 2020)