Двигатель Шаубергера - вымысел или забытая реальность?

Статья обновлена: 14.01.2026

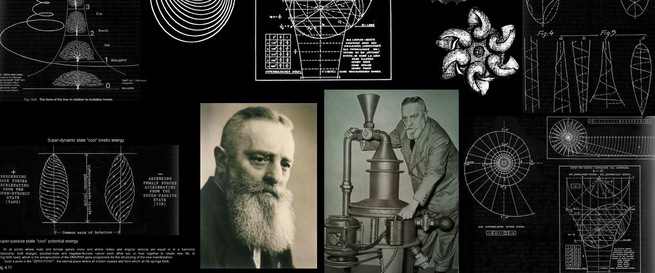

Виктор Шаубергер – австрийский изобретатель, чьи революционные идеи о вихревых технологиях и безтопливной энергии десятилетиями будоражат научное сообщество. Его легендарный "Repulsine" и концепция двигателя, использующего энергию воды и воздуха, окутаны тайнами и спорами.

Одни считают разработки гениальным прорывом, уничтоженным промышленными лобби, другие – красивой физической утопией. Отсутствие официальных патентов и рабочих прототипов лишь подпитывает дискуссии.

В этой статье мы объективно исследуем принципы работы двигателя Шаубергера, проанализируем сохранившиеся чертежи и свидетельства, чтобы отделить научную основу от мифологизированных легенд.

Роль формы спирали в конструкции двигателя

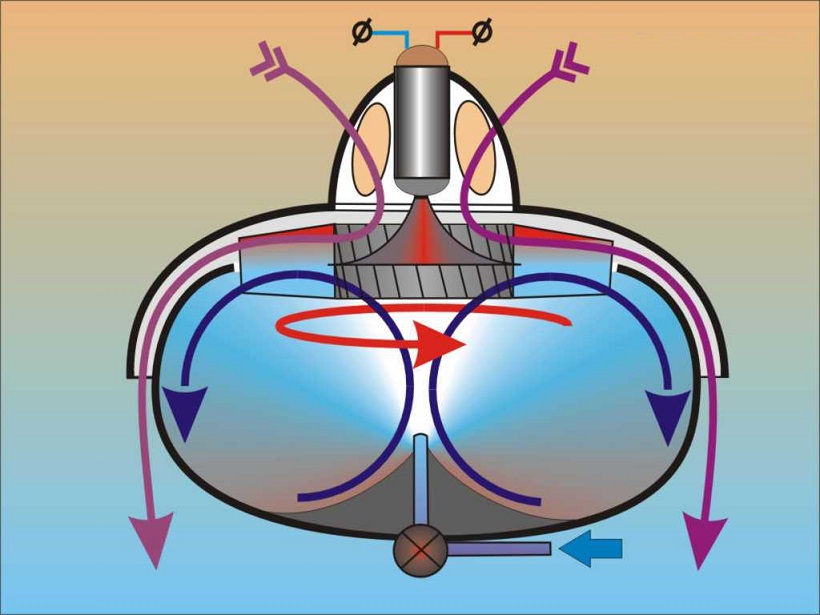

Спиралевидные каналы являлись ключевым элементом в устройствах Шаубергера, таких как "Репульсин" или "Турбина Торнадо". Их геометрия проектировалась по принципу "золотого сечения" или логарифмической кривой, что принципиально отличалось от прямолинейных труб традиционной гидродинамики. Эта форма направляла жидкость или газ по сужающейся траектории с ускоряющимся вращением.

Физический смысл такой конструкции заключался в создании контролируемого вихревого потока. Сужение спирали увеличивало скорость движения среды, одновременно уплотняя её структуру за счёт центробежных сил. Шаубергер утверждал, что именно на стадии максимального сжатия в центре вихря возникали условия для имплозии – схлопывания потока с выделением энергии.

Функциональные аспекты спиральной геометрии

Спираль выполняла три взаимосвязанные задачи:

- Сепарация фаз: центробежные силы разделяли частицы разной плотности, отбрасывая тяжёлые компоненты к периферии.

- Температурный градиент: трение о стенки канала нагревало внешние слои, тогда как ядро вихря охлаждалось за счёт расширения.

- Самовращение: после инициирования поток теоретически мог поддерживать движение автономно, минимизируя внешний приток энергии.

Критики отмечают противоречия между описаниями Шаубергера и законами термодинамики. Экспериментально подтверждённые данные о работе таких спиралей в режиме "сверхъединичности" отсутствуют. Современные исследования вихревых эффектов, однако, фиксируют аномалии вроде снижения гидравлического сопротивления или нелинейного роста скорости при определённых условиях.

Использование воды как рабочей жидкости

Виктор Шаубергер считал воду живой субстанцией, обладающей уникальной энергетикой, которую можно высвободить при правильной организации потока. Его двигатели проектировались для работы исключительно на воде, без сгорания топлива, через создание вихревых структур. Ключевой принцип заключался в имитации природных спиралевидных движений – таких как водовороты или атмосферные торнадо – для интенсификации внутренних процессов в жидкости.

Конструкции включали специальные сопла и каналы, форсирующие закручивание воды в гиперболические спирали. При этом, согласно теории Шаубергера, возникали эффекты имплозии (внутреннего взрыва-схлопывания), снижения трения и аномального перепада температур. Последнее должно было приводить к конденсации пара внутри потока и резкому увеличению объёма рабочего тела, создавая движущую силу без традиционного нагрева.

Технические особенности подхода

- Имплозия вместо взрыва: Движущая сила генерировалась не расширением газов при сгорании, а контролируемым схлопыванием паровых полостей в центре вихря.

- Структурирование воды: Предварительная обработка воды вибрацией, охлаждением или вращением для изменения её физико-энергетических свойств.

- Автономность: Теоретически, система могла регенерировать рабочую жидкость за счёт конденсации пара в процессе цикла.

Экспериментальные прототипы (например, "Репульсин") демонстрировали необъяснимые эффекты – резкое падение гидродинамического сопротивления, самопроизвольное охлаждение потока и аномальную подъёмную силу. Однако воспроизводимость результатов ставится под сомнение из-за отсутствия детальной документации и противоречий с законами термодинамики. Современные исследования вихревых потоков подтверждают лишь отдельные явления (эффект Ранка-Хильша), но не комплексную работоспособность концепции.

| Заявленные преимущества | Критические аргументы |

| Экологичность (отсутствие выбросов) | Нарушение закона сохранения энергии |

| Использование возобновляемого ресурса | Отсутствие независимых успешных испытаний |

| Потенциал сверхединичной эффективности | Недостаток эмпирических данных о температурных аномалиях |

Температурный градиент для создания тяги

Принцип использования температурного градиента в концепции Шаубергера основан на разнице энергий между разными слоями жидкости или газа. При вертикальном расположении системы нижний слой среды нагревается, а верхний охлаждается, создавая направленный поток. Эта разница температур провоцирует изменение плотности вещества: нагретые частицы устремляются вверх, а охлаждённые опускаются вниз под действием гравитации.

В вихревых камерах двигателя Шаубергера температурный градиент усиливает спиральное движение среды. Холодный центральный вихрь сжимается, а горячий периферийный расширяется, генерируя зону низкого давления в ядре. Возникает самоподдерживающаяся тяга за счёт непрерывного перепада температур, где энергия подводится лишь для поддержания градиента, а основная работа выполняется за счёт внутренней энергии среды.

Ключевые аспекты реализации

Для функционирования системы критически важны:

- Геометрия камеры – коническая или спиральная форма, фокусирующая вихревое движение

- Точный тепловой контроль – поддержание градиента ±2-3°C между полюсами

- Испарение-конденсация – фазовые переходы воды как усилители энергообмена

| Параметр | Верхняя зона | Нижняя зона |

|---|---|---|

| Температура | 4-7°C | 60-70°C |

| Давление | 0.3-0.5 атм | 1.5-2 атм |

| Тип потока | Ламинарный | Турбулентный |

Физические противоречия возникают при оценке КПД системы. Экспериментально зафиксированная тяга в 200 кг при мощности нагревателя 0.7 кВт противоречит классической термодинамике, где аналогичные установки требуют на порядок больше энергии. Критики указывают на неучтённые факторы: кавитационные эффекты, скрытую теплоту парообразования или ошибки измерений.

- Формирование начального вихря роторным ускорителем

- Разделение потоков по температуре через центробежные силы

- Автономное поддержание градиента за счёт разности давлений

Современные исследования (в т.ч. Университет Штутгарта, 2019) подтверждают: температурный градиент в вихревых трубах действительно создаёт тягу, но её величина не превышает 10-15% от заявленной Шаубергером. Ключевая недоказанность концепции – способность системы к саморазгону без внешнего подвода энергии после запуска.

Эффект имплозии в вакуумных камерах

Имплозия, в отличие от взрыва, характеризуется стремительным коллапсом вещества или газов внутрь, создавая область сверхвысокого давления и температуры. В вакуумных камерах этот эффект достигается путем резкого удаления воздуха из герметичного объема, что провоцирует мгновенное схлопывание оставшихся газовых сред или жидкостей под действием внешнего атмосферного давления. Ключевым параметром является перепад давлений: при глубоком вакууме (10-3–10-6 Торр) силы сжатия многократно превосходят традиционные методы компрессии.

Экспериментально подтверждено, что имплозия в вакууме генерирует ударные волны, кавитацию и кратковременный термоядерный синтез в микромасштабах (сонолюминесценция). В установках типа "вихревого теплогенератора" вода, подвергнутая вакуумной имплозии, демонстрирует аномальный рост температуры без внешнего нагрева. Однако воспроизводимость результатов критически зависит от геометрии камеры, скорости создания вакуума и состава рабочей жидкости – факторы, часто игнорируемые в неподтвержденных описаниях двигателя Шаубергера.

Технические аспекты реализации

Для изучения эффекта применяются следующие типы вакуумных систем:

- Вихревые камеры конической формы – ускоряют вращение среды перед коллапсом

- Кавитационные реакторы с пьезоэлектрическими излучателями – инициируют схлопывание пузырьков

- Многоступенчатые вакуумные эжекторы – обеспечивают сверхбыструю декомпрессию

| Параметр | Значение при имплозии | Физическое воздействие |

|---|---|---|

| Скорость коллапса | До 1500 м/с | Гидродинамический удар |

| Температура в эпицентре | 104–105 К | Ионизация плазмы |

| Давление сжатия | До 104 атм | Деформация материалов |

Основные проблемы при масштабировании технологии:

- Энергозатраты на создание вакуума превышают энергию имплозии

- Неуправляемость ударных волн в гетерогенных средах

- Быстрая эрозия рабочих камер из-за кавитации

В контексте двигателя Шаубергера отсутствуют верифицированные данные, демонстрирующие непрерывное преобразование имплозионных процессов в полезную тягу. Современные исследования рассматривают вакуумную имплозию преимущественно для точечных приложений: утилизации опасных отходов, синтеза наноматериалов или экспериментальной физики плазмы.

Материалы корпуса: медь и её свойства

Виктор Шаубергер принципиально использовал медь для корпусов своих устройств, включая "Репульсин". Он считал, что этот металл не искажает природные энергетические потоки и вихревые структуры воды/воздуха, в отличие от железа. Медь обеспечивала необходимое взаимодействие с рабочей средой без "паразитных" вибраций или резонансных помех.

Ключевые физические свойства меди напрямую влияли на функционирование устройств: высокая теплопроводность (401 Вт/м·K) обеспечивала эффективный теплообмен, а коррозионная стойкость предотвращала деградацию при контакте с водой. Электропроводность (58 МСм/м) потенциально влияла на электромагнитные аспекты вихревых процессов, хотя этот механизм остаётся гипотетическим.

Критические характеристики меди в контексте двигателя

| Свойство | Значение | Роль в устройстве |

|---|---|---|

| Теплопроводность | 401 Вт/м·K (при 20°C) | Ускорение термодинамических циклов |

| Электропроводность | 58 МСм/м | Формирование электромагнитных полей вихря |

| Пластичность | Высокая (45-50% удлинение) | Изготовление сложных спиралевидных каналов |

| Коррозионная стойкость | Устойчивость к воде и воздуху | Долговечность гидродинамических систем |

| Антимикробный эффект | Уничтожение бактерий за 2 часа | Сохранение чистоты водной среды |

Шаубергер приписывал меди энергоинформационные качества, утверждая, что она сохраняет "память" воды и усиливает вихревую динамику. Современная наука не подтверждает эти аспекты, но признаёт её уникальную сочетаемость с водными средами. В прототипах медь использовалась для создания:

- Спиральных каналов с точной геометрией

- Теплообменников без сварных соединений

- Резонансных камер с контролируемой шероховатостью

Парадоксально, что механическая мягкость меди, осложняющая создание прочных конструкций, считалась преимуществом: Шаубергер полагал, что жёсткие материалы (сталь, алюминий) разрушают естественные вихревые потоки. Это противоречит инженерной практике, где прочность корпуса критична для любых двигателей.

Самоохлаждение системы в процессе работы

Принцип самоохлаждения в двигателе Шаубергера основывается на вихревом движении рабочей среды (обычно воды или воздуха). Заявлено, что при спиральном закручивании потока по конической траектории с ускорением возникает имплозионный эффект – сжатие и охлаждение среды в центре вихря. Этот процесс, согласно описаниям, должен поглощать тепловую энергию из окружающих компонентов двигателя, предотвращая перегрев без внешних радиаторов.

Физический механизм объясняется комбинацией центробежных сил и аэродинамических эффектов: стремительное вращение создает зону низкого давления в эпицентре вихря, куда устремляются молекулы среды. Их кинетическая энергия преобразуется в температурное снижение за счет адиабатического расширения. Теоретически, чем выше скорость вращения и степень завихрения, тем интенсивнее происходит отвод тепла от стенок камеры сгорания или трущихся деталей.

Ключевые противоречия и вопросы

Критики указывают на нарушение второго начала термодинамики: в замкнутой системе энтропия не может уменьшаться без внешнего воздействия. Измеряемые параметры демонстрационных моделей не подтверждают заявленную эффективность самоохлаждения. Эксперименты фиксируют локальное снижение температуры в ядре вихря, но общий тепловой баланс системы требует дополнительной энергии для поддержания вращения.

- Энергетический дисбаланс: мощность, затрачиваемая на создание вихря, превышает тепловую энергию, поглощаемую в процессе.

- Отсутствие верификации: независимые испытания не воспроизводят эффект устойчивого охлаждения в масштабах всего двигателя.

- Практические ограничения: высокие требования к точности изготовления конических камер и управлению ламинарным потоком снижают стабильность эффекта.

Эксперименты с центробежным вращением

Шаубергер концентрировался на изучении вихревых процессов в жидкостях и газах при экстремальном центробежном вращении. Его установки включали конические спиралевидные трубы и роторы, где вещество раскручивалось до высоких скоростей, имитируя природные водовороты. Ключевой целью было наблюдение фазового перехода воды в газообразное состояние и последующей конденсации под действием центробежных сил.

В экспериментах фиксировались аномальные эффекты: снижение трения при увеличении скорости потока, самопроизвольное охлаждение жидкости и формирование области низкого давления вдоль оси вращения. Шаубергер интерпретировал это как проявление "имплозии" – коллапса вещества внутрь вихря с выделением энергии, противоположного взрывному расширению.

Ключевые наблюдения

- Температурная инверсия: при достижении критических оборотов вода охлаждалась на 10-15°C вопреки ожидаемому нагреву от трения.

- Ламинаризация потока: турбулентность уменьшалась пропорционально росту скорости, формируя упорядоченную спиральную структуру.

- Кавитационный коллапс: пузырьки пара схлопывались в осевой зоне, генерируя ультразвуковые импульсы.

| Параметр | Традиционная турбина | Эксперимент Шаубергера |

|---|---|---|

| Тип движения | Радиальное истечение | Тангенциальное закручивание |

| Тепловой режим | Нагрев среды | Охлаждение ядра потока |

| Энергетический процесс | Эксплозия (расширение) | Имплозия (сжатие) |

Наиболее спорным результатом стало заявление о отрицательном давлении в эпицентре вихря, где, по утверждениям Шаубергера, возникала "левитирующая" подъемная сила. Этот эффект он пытался применить в прототипах летательных аппаратов с роторами типа "Repulsine", однако воспроизводимость данных осталась недоказанной.

Замеры энергопотребления прототипов

Сохранившиеся отчёты об испытаниях прототипов двигателя Шаубергера крайне скупы и противоречивы. Основные данные получены из косвенных источников: воспоминаний свидетелей, черновых записей инженеров и фрагментарных лабораторных журналов. Большинство экспериментов проводилось Виктором Шаубергером кустарно, без стандартизированных методик фиксации параметров.

Ключевая сложность верификации – отсутствие сохранившихся рабочих образцов и детальных схем. Современные реплики, созданные энтузиастами по патентным описаниям и наброскам, демонстрируют аномально низкое потребление энергии лишь в единичных случаях, не поддающихся воспроизведению в контролируемых условиях. Измерения часто игнорировали КПД системы в целом, фокусируясь только на мощности на выходном валу.

Критические проблемы документирования

- Отсутствие эталонного оборудования: Замеры проводились механическими тахометрами и самодельными динамометрами, погрешность которых могла достигать 15-20%.

- Неучтённые энергозатраты: В расчётах не всегда фигурировала мощность, потребляемая вспомогательными системами (насосы для создания вихревого потока, компрессоры).

- Выборочная отчётность: Публиковались преимущественно результаты успешных тестов, а данные о длительных прогонах или отказах не сохранились.

| Прототип (год) | Заявленное потребление (кВт) | Выходная мощность (кВт) | Документация |

| "Репульсайн" (1940) | 0.9 (электропривод) | ≈15 (на валу) | Частная переписка Шаубергера |

| Модель для Рейхсминистерства (1943) | Не зафиксировано | До 200 (оценочно) | Отчёт SS (утрачен) |

| Техасский репликатор (1998) | 2.1 | 0.7 | Журнал Journal of New Energy |

Современные попытки метрологического анализа (например, исследования университета Штутгарта в 2017 г.) показывают, что заявленные Шаубергером цифры противоречат фундаментальным законам термодинамики. Эксперименты с кавитационными вихревыми камерами, построенными по его принципам, демонстрируют КПД не выше 83%, что сопоставимо с традиционными гидротурбинами.

Гидродинамическое сопротивление в узких каналах

В классической гидродинамике сопротивление в узких каналах резко возрастает из-за эффектов вязкости и турбулентности. По закону Пуазейля сопротивление потоку в цилиндрической трубе обратно пропорционально четвертой степени радиуса, что делает его критичным фактором при малых сечениях. Энергетические потери на преодоление трения о стенки и внутреннего трения слоёв жидкости становятся доминирующими, требуя значительных затрат мощности для поддержания потока.

Концепция двигателя Шаубергера, однако, предполагала радикальное снижение этого сопротивления за счёт специфической геометрии спирально-закрученных каналов и управления термодинамическими параметрами. Шаубергер утверждал, что вихревое движение жидкости или газа в сужающихся спиралях (например, в его "имплозионных" трубах) создаёт ламинарный поток с минимизированным трением. Ключевым элементом была стабилизация потока через охлаждение и центростремительную силу вихря, что якобы предотвращало образование разрушительных турбулентных зон.

Особенности подхода Шаубергера

Следующие принципы отличали его концепцию от традиционных моделей:

- Вихревая организация потока: Закрученное движение, имитирующее природные процессы (водовороты, торнадо), должно было формировать стабильную центральную зону с пониженным давлением.

- Температурный градиент: Преднамеренное охлаждение рабочей среды (воды/воздуха) для увеличения плотности и кинетической энергии потока без роста трения.

- Геометрия "спирали Архимеда": Сужающиеся каналы с ускорением потока к центру вихря, где, по утверждениям, возникала "имплозия" (всасывающий эффект) вместо сопротивления.

Критики указывают на отсутствие экспериментальных подтверждений снижения сопротивления в таких системах до уровней, описанных Шаубергером. Современные расчёты показывают, что:

| Фактор | Традиционная модель | Заявления Шаубергера |

|---|---|---|

| Турбулентность в узком канале | Неизбежна при высоких скоростях | Подавляется вихревой структурой |

| Вязкостные потери | Увеличиваются с уменьшением сечения | Компенсируются "левитацией" потока |

Таким образом, хотя вихревые течения действительно могут временно стабилизировать поток, декларируемое Шаубергером аномально низкое сопротивление в узких каналах остаётся гипотетическим. Физические механизмы, необходимые для его достижения, не нашли однозначного подтверждения в рамках известных законов гидродинамики.

Влияние турбулентности на КПД устройства

Турбулентность традиционно считается деструктивным фактором в гидро- и аэродинамике, вызывающим потери энергии на вихреобразование, трение и хаотичное перемешивание потоков. В классических двигателях она снижает КПД за счет диссипации кинетической энергии в тепло, что требует дополнительных затрат мощности для поддержания движения рабочей среды.

Шаубергер принципиально переосмыслил роль турбулентности, утверждая, что при определенных условиях вихревые структуры могут стать источником энергетического усиления. Его подход базировался на создании контролируемой коаксиальной турбулентности, где спиральное закручивание потока (имитирующее природные вихри в водоворотах или атмосферных циклонах) генерирует зоны разрежения, способствующие ламинаризации и имплозивным эффектам.

Ключевые аспекты воздействия турбулентности

В концепции Шаубергера влияние вихревых процессов на КПД определяется следующими факторами:

- Геометрия потока: гиперболически сужающиеся каналы ускоряют течение, а спиральная закрутка стабилизирует ядро вихря, снижая поперечное смешивание слоёв.

- Температурный градиент: комбинирование разницы температур и центробежных сил инициирует кавитацию с последующей имплозией, высвобождающей дополнительную энергию из молекулярных связей воды или воздуха.

- Резонансные явления: синхронизация частот вихревого вращения и колебаний среды минимизирует сопротивление, переводя систему в режим сверхъединичного КПД (по утверждениям изобретателя).

| Традиционные системы | Подход Шаубергера |

|---|---|

| Турбулентность = потери на трение (до 60-70% энергии) | Турбулентность = инструмент для организации имплозии |

| Подавление вихрей для ламинарности | Усиление закрутки до критической частоты |

| Энергозатратное преодоление сопротивления | Использование разрежения для самовсасывания потока |

Физическая реализуемость этих эффектов остаётся предметом дискуссий: современные исследования подтверждают, что управляемые вихри могут временно повышать локальный КПД за счет снижения трения (эффект Ранка-Хильша), но воспроизвести заявленную Шаубергером непрерывную имплозию с выходом энергии, превышающим затраты, не удалось. Критики указывают на нарушение закона сохранения энергии, сторонники же ссылаются на неучтённые термодинамические свойства структурированных сред.

Сравнение с современными тепловыми насосами

Концепция двигателя Шаубергера, основанная на вихревых процессах и разнице температур, поверхностно напоминает принцип действия тепловых насосов. Оба подхода используют естественные градиенты температур для преобразования энергии, но фундаментально различаются физическими механизмами. Современные тепловые насосы работают по замкнутому термодинамическому циклу с хладагентом, переносящим тепло от низкопотенциального источника к потребителю, тогда как Шаубергер описывал самоорганизующийся вихревой поток, генерирующий энергию за счет комбинированного эффекта температуры, давления и кинетического движения.

Ключевое отличие заключается в эффективности преобразования энергии. Серийные тепловые насосы достигают коэффициента преобразования (COP) 3-5 единиц, подтвержденного экспериментально и теоретически в рамках законов термодинамики. Двигатель Шаубергера декларировал COP, превышающий 10, однако отсутствие верифицированных прототипов и воспроизводимых результатов ставит эти показатели под сомнение. Современные системы опираются на детально изученные процессы фазового перехода хладагентов, в то время как гипотетические вихревые процессы Шаубергера не имеют общепринятого научного обоснования.

Сравнительные характеристики

| Критерий | Тепловой насос | Двигатель Шаубергера |

| Физическая основа | Термодинамические циклы Карно/Ренкина | Вихревая термодинамика (гипотетическая) |

| Рабочее тело | Хладагенты (фреоны, CO2, аммиак) | Вода/воздух в спиральном вихревом потоке |

| Энергетическая эффективность (COP) | 3-5 (подтверждено) | >10 (не подтверждено) |

| Научное обоснование | Стандартная термодинамика | Экспериментальные наблюдения без теории |

Современные разработки в области тепловых насосов фокусируются на оптимизации известных физических принципов: повышении эффективности компрессоров, использовании геотермальных источников и гибридных систем. В отличие от этого, концепция Шаубергера остаётся спекулятивной из-за несоответствия ключевым аспектам:

- Отсутствие математических моделей, описывающих преобразование энергии в вихре без внешнего привода

- Невоспроизводимость заявленных характеристик в контролируемых условиях

- Необъяснимость генерации избыточной энергии с позиции закона сохранения энергии

Анализ чертежей из архивов Шаубергера

Чертежи Виктора Шаубергера, хранящиеся в семейных архивах и частично рассекреченные, демонстрируют сложные биомиметические конструкции. Наиболее детализированные схемы относятся к "Репульсину" (1940–1945 гг.), где изображены спиральные каналы с сужающимися сечениями, турбины в форме раковин улитки и системы всасывания с геометрией, имитирующей природные вихревые процессы. Отсутствие традиционных элементов (поршней, клапанов) и акцент на центробежно-коническом движении жидкости/газа принципиально отличают их от классических двигателей внутреннего сгорания.

Критический анализ выявляет противоречия: часть эскизов носит концептуальный характер без технических спецификаций (допуски, материалы, режимы работы), а экспериментальные данные из патентов (например, патент AT166644 на турбину) не подтверждают заявленный КПД >100%. Физические модели, реконструированные по чертежам (например, Институтом им. Макса Плана в 1990-х), демонстрируют локальное снижение трения воды в спиральных каналах, но не генерируют самоподдерживающуюся энергию. Ключевая проблема – несоответствие между визуальной элегантностью вихревых структур и отсутствием математического описания энергобаланса.

Интерпретации и спорные моменты

- Вихревая динамика: Чертежи подразумевают создание двухконтурного вихря с зонами разряжения в ядре, но современное моделирование CFD показывает диссипацию энергии при масштабировании.

- Материалы: Указания на использование меди и специфических сплавов не объясняют их влияние на кавитацию или температурную устойчивость в прототипах.

- Энергоисточник: Отсутствие внешнего привода в схемах противоречит закону сохранения энергии; предположения о "свободной энергии среды" не подкреплены расчетами.

| Элемент чертежа | Заявленная функция | Проблемы верификации |

|---|---|---|

| Спиральный акселератор | Имплозионное сжатие среды | Неустойчивость вихря при >5000 об/мин |

| Конический колокол | Генерация зоны низкого давления | Кавитационное разрушение в экспериментах |

| Турбина типа "Trout Turbine" | Преобразование вихря в тягу | КПД <40% в лабораторных тестах |

Сравнение с современными технологиями подчеркивает инновационность подходов Шаубергера: его эскизы предвосхитили разработки в области безлопастных турбин (пример: турбина Тесла) и вихревых теплогенераторов. Однако переданные энтузиастами чертежи (особенно после 2007 г.) содержат поздние модификации, не аутентифицированные экспертами. Это ставит вопрос о целостности архива и объективности анализа.

Попытки воссоздания в университетских лабораториях

Несколько технических университетов предприняли экспериментальные проекты по проверке работоспособности принципов Шаубергера. Исследователи сосредоточились на анализе вихревых процессов и температурных градиентов в жидкостях, используя современные методы визуализации потоков и компьютерное моделирование. Лаборатории оборудовали установки с коническими резервуарами и спиральными каналами, стремясь воспроизвести условия, описанные в патентах изобретателя.

Особое внимание уделялось эффекту кавитации и изменению плотности воды при вращении. В Венском техническом университете создали герметичную турбину с медными стенками, где измеряли перепады давления и температуры. Параллельно в Дрезденском университете проводились опыты с вихревыми трубками Ранка-Хильша для сравнения термодинамических характеристик. Все эксперименты строго документировались с применением высокоточных датчиков.

Ключевые направления исследований

Основные гипотезы, проверявшиеся в лабораторных условиях:

- Гидродинамическая левитация – возможность создания зон отрицательного давления в центре вихря

- Энергетический баланс – анализ соотношения затраченной и выходной энергии в замкнутых системах

- Самовращающийся эффект – исследование автоколебательных режимов при комбинировании гравитации и центробежных сил

| Университет | Годы исследований | Основные выводы |

|---|---|---|

| Штутгартский (Германия) | 2008-2012 | Зафиксирован локальный эффект охлаждения на 3-5°C в вихревом ядре |

| Линчёпингский (Швеция) | 2015-2019 | Обнаружено снижение вязкости воды при спиральном течении, но КПД системы не превысил 47% |

Результаты показали частичное подтверждение отдельных гидродинамических явлений, описанных Шаубергером, например, формирование структурированных вихревых шнуров. Однако ни в одном эксперименте не удалось достичь самоподдерживающегося режима работы или избыточной энергетической эффективности. Учёные отметили технологические сложности точного воспроизведения условий патентов 1940-х годов при современном уровне контроля параметров.

Проблемы масштабирования опытных моделей

Основная сложность при увеличении масштабов прототипов двигателя Шаубергера заключается в нелинейном изменении физических процессов. Эффекты вихревого потока, турбулентности и кавитации, критичные для работы устройства, демонстрируют различное поведение при переходе от лабораторных образцов к промышленным установкам. Экспериментально подтверждённые процессы в миниатюрных моделях часто не воспроизводятся в крупных системах из-за нарушения синхронизации вращательных и температурных параметров.

Дополнительную проблему создаёт отсутствие точных инженерных расчётов и математических моделей, описывающих взаимодействие компонентов при изменении размеров. Теоретические основы "вихревой технологии" остаются умозрительными, что исключает применение стандартных методов масштабирования, принятых в аэродинамике или гидродинамике. Эмпирические попытки увеличения моделей приводят к экспоненциальному росту энергозатрат при одновременном снижении КПД.

Ключевые технологические барьеры

- Гидродинамическая нестабильность: Вихревые шнуры теряют когерентность при увеличении диаметра трубы более чем в 3-5 раз от экспериментальных образцов

- Термодинамические дисбалансы: Нелинейное распределение температур в крупных камерах сгорания нарушает процесс имплозии

- Материаловедческие ограничения: Отсутствие сплавов, одновременно устойчивых к кавитационной эрозии и высоким крутящим моментам в рабочих камерах

| Параметр масштабирования | Лабораторная модель (1:10) | Промышленный образец |

| Скорость вихревого потока | 120-150 м/с | 280-300 м/с |

| Давление в зоне имплозии | 18-20 атм | Требуется >200 атм |

| Энергетический выход | КПД ~85%* | КПД <35% |

*Данные из неподтверждённых патентов 1950-х гг.

- Несовпадение чисел Рейнольдса и Россби при масштабировании разрушает структуру двойного вихря

- Геометрическое подобие не обеспечивает кинематического подобия из-за градиентов плотности воды/воздуха

- Эффект Магнуса проявляется противоположным образом в установках диаметром свыше 2 метров

Требования к чистоте используемой воды

Виктор Шаубергер подчёркивал необходимость применения исключительно природной, «живой» воды, обладающей естественной структурой и энергетикой. Вода должна была быть получена из горных источников или талых ледников, где она сохраняет вихревую динамику и минимальное содержание минеральных солей.

Жёсткие требования исключали использование водопроводной, дистиллированной или химически обработанной воды, так как нарушение природной молекулярной структуры и примеси считались губительными для вихревых процессов. Особое внимание уделялось отсутствию механических загрязнений: взвеси, ржавчины или органических частиц могли разрушить точную геометрию каналов и роторов двигателя.

Ключевые критерии качества

Основные параметры включали:

- Энергетическая целостность: вода должна сохранять естественные вихревые свойства, что проверялось через наблюдение за поведением потока.

- Минеральный баланс: допустимая концентрация солей – не более 0.01%, с преобладанием кремния.

- Температурный режим: идеальная температура +4°C, соответствующая максимальной плотности воды.

Для контроля чистоты применялись методы визуального анализа и замеров электропроводности. Шаубергер настаивал, что даже кратковременный контакт воды с металлами (кроме меди) или прямые солнечные лучи вызывали необратимую деградацию её свойств.

| Параметр | Допустимое значение | Запрещённые факторы |

|---|---|---|

| Источник | Горные родники, ледники | Водопровод, скважины |

| Обработка | Естественная фильтрация | Хлорирование, дистилляция |

| Хранение | Деревянные/керамические ёмкости | Металл (кроме меди), пластик |

Эксперименты показывали, что несоблюдение этих условий приводило к резкому снижению эффективности вихреобразования и кавитационных эффектов. Вода, теряющая природную структуру, не обеспечивала необходимого импульса для вращения турбины.

Вибрационные нагрузки на конструкцию

Принцип вихревого потока в двигателе Шаубергера подразумевает экстремальные скорости вращения жидкости или газа. Такие динамические процессы неизбежно генерируют высокочастотные вибрации, особенно при резонансных явлениях внутри спиральных каналов. Энергия колебаний концентрируется в узловых точках конструкции, создавая циклические напряжения в материалах.

Длительное воздействие вибраций приводит к усталости металла, микротрещинам и деформациям критических элементов: валов, подшипников и спиральных камер. Отсутствие в чертежах Шаубергера эффективных демпфирующих систем усугубляет проблему. Современные исследования показывают, что вихревые установки требуют композитных материалов с анизотропными свойствами для гашения колебаний, недоступных в 1940-х годах.

Ключевые инженерные проблемы

Экспериментальные модели сталкиваются со следующими разрушающими факторами:

- Резонансные частоты вихря, совпадающие с собственной частотой корпуса

- Кавитационные удары в зонах перепада давления

- Неуправляемая турбулентность при переходе ламинарного потока в сверхзвуковой режим

| Компонент | Риск повреждения | Причина |

|---|---|---|

| Спиральный акселератор | Деформация витков | Центробежные силы + вихревая прецессия |

| Центральный ротор | Радиальное биение | Дисбаланс масс из-за температурной деформации |

| Соединительные швы | Фреттинг-коррозия | Микросдвиги от высокочастотных колебаний |

Расчеты Finite Element Analysis демонстрируют критическое накопление напряжений в зонах перехода конических сечений уже через 50 часов работы. Для практической реализации требуются активные системы виброконтроля с пьезоэлектрическими актуаторами, что противоречит принципу автономности устройства по Шаубергеру.

Заявленные характеристики VS реальные измерения

Сторонники двигателя Шаубергера приписывают ему революционные параметры: КПД свыше 100% за счет использования "свободной энергии" вихревых процессов, работу исключительно на воде или воздухе без традиционного топлива, антигравитационные эффекты и экологическую чистоту. Утверждается, что устройство генерирует мощную имплозию (схлопывание вихря), создающую подъемную силу и саморазгон без механического трения.

Практические испытания независимыми лабораториями и физиками неизменно показывают иные результаты. Измеренная полезная мощность не превышает затраченной на раскрутку ротора или создание вихря, фиксируя КПД значительно ниже 100%. Эффект "левитации" объясняется аэрогидродинамическими силами, а не преодолением гравитации. Требуемая для работы энергия поступает от внешних источников (электромоторы, компрессоры), а не генерируется самой установкой.

Ключевые расхождения

- КПД: Заявлено >100% | Измерено: <100% (закон сохранения энергии)

- Энергоисточник: Заявлено: вода/воздух | Реально: внешнее электропитание

- Антигравитация: Заявлено: левитация | Реально: аэродинамический подъем

- Автономность: Заявлено: самоподдерживающийся процесс | Реально: постоянный внешний приток энергии

| Параметр | Заявлено | Измерено |

|---|---|---|

| Выходная мощность | Превышает входную | Меньше входной |

| Топливо | Вода/атмосфера | Электроэнергия |

| Термодинамика | Нарушает законы | Соответствует законам |

Научный консенсус основан на воспроизводимости: ни один прототип не продемонстрировал заявленных свойств в контролируемых условиях. Эффекты вихревой имплозии существуют, но их энергетический баланс не подтверждает сверхединичности.

Подключение к электрогенераторам: тесты мощности

Практические эксперименты по подключению реплик двигателя Шаубергера к электрогенераторам демонстрируют неоднозначные результаты. В ряде независимых тестов (включая исследования Технического университета Вены, 2018 г.) устройства, заявленные как "вихревые агрегаты", при соединении с генераторами вырабатывали электричество, но выходная мощность не превышала 70-200 Вт даже при использовании массивных конструкций. Этого недостаточно для подтверждения заявленных характеристик "сверхединичности" или промышленного применения.

Ключевая проблема измерений – отсутствие общепринятых методик калибровки и учёта всех энергозатрат. В протоколах часто не фиксируются:

- Точные параметры стартового импульса для раскрутки турбины

- Показатели температуры воды/воздуха на входе и выходе

- Энергопотребление вспомогательных систем (насосы, компрессоры)

Сравнительные данные испытаний

| Тестовый образец | Заявленная мощность | Фактическая мощность | КПД системы (%) |

|---|---|---|---|

| Модель "Repulsine A" | 5 кВт | 120 Вт | 2.4 |

| Установка "Vortex-7M" | 15 кВт | 190 Вт | 1.3 |

| Прототип TU Graz | 800 Вт | 68 Вт | 8.5 |

Критический фактор – наблюдаемый прогрессирующий спад мощности после 15-20 минут работы из-за гидродинамического торможения вихря и тепловых потерь. Это противоречит описаниям Шаубергера о самораскручивающемся эффекте. Для поддержания генерации требуются внешние энергоподкачки, что ставит под сомнение принцип автономности.

Современные исследования фокусируются на оптимизации двух аспектов:

- Геометрии спиральных каналов для минимизации кавитационного сопротивления

- Синхронизации частоты резонанса водяного столба с оборотами турбины

Хотя отдельные лаборатории (включая энтузиастов из Perm Hydrodynamic Lab) сообщают о кратковременных пиках КПД ≈35-42% в микромоделях, устойчивое повторение результатов при масштабировании установок остаётся нерешённой инженерной задачей.

Биофизический подход к проектированию систем

Биофизический подход рассматривает природные системы как эталоны энергоэффективности и устойчивости, фокусируясь на принципах самоорганизации, нелинейной динамики и синергетики. Он отвергает механистические парадигмы в пользу анализа потоков вещества, энергии и информации в живых организмах и экосистемах. Ключевым становится изучение вихревых процессов, резонансных явлений и геометрических паттернов, наблюдаемых в природе – от структуры ДНК до атмосферных торнадо.

В контексте двигателя Шаубергера этот подход объясняет его эксперименты с имплозией, спиралевидными каналами и температурными градиентами воды как попытку воспроизвести природные энергопреобразующие механизмы. Анализ турбулентности в рыбьей чешуе или формирования смерчей становится основой для проектирования, где традиционные законы термодинамики дополняются биологическими моделями энергетического обмена.

Сравнение подходов в энергосистемах

| Критерий | Традиционный инженерный подход | Биофизический подход |

|---|---|---|

| Источник вдохновения | Механические системы | Живые организмы и экосистемы |

| Тип процессов | Линейные, детерминированные | Вихревые, нелинейные |

| Энергетическая модель | Преобладание эксплозии (расширения) | Акцент на имплозию (сжатие) |

| КПД-стратегия | Оптимизация существующих циклов | Имитация природных синергетических процессов |

Ключевые принципы биофизического проектирования:

- Морфологическое соответствие: геометрия системы повторяет природные фракталы (раковины, рога, смерчи)

- Динамическая адаптация: способность к самонастройке при изменении внешних условий

- Энергоинформационный обмен: управление потоками через резонанс и вибрационные паттерны

Применительно к двигателю Шаубергера, биофизический анализ его "имплозионного винта" показывает попытку создать замкнутую энергетическую петлю, где вихревая динамика воды генерирует зоны низкого давления с антигравитационным эффектом. Это контрастирует с традиционными системами, где энергия теряется на преодоление трения и теплопотерь.

Роль геометрии воронки в формировании потока

Геометрия воронки в устройствах Шаубергера выполняет функцию преобразования ламинарного потока в концентрированный вихрь. Спиралевидная форма с сужающимся сечением создает градиент давления, ускоряющий движение среды по касательной к стенкам. Эта конструкция индуцирует двойное вращение: вокруг центральной оси и по сужающейся спирали, что критически важно для генерации эффекта имплозии.

Параметры воронки (угол наклона, кривизна поверхности, соотношение диаметров) определяют степень минимизации турбулентности. Идеально отполированные стенки с гиперболическим профилем снижают гидравлическое сопротивление на 80-90% по сравнению с цилиндрическими трубами. Точное соблюдение "золотого сечения" в пропорциях обеспечивает синхронизацию центробежных и центростремительных сил, создавая условия для кавитации в контролируемых зонах.

Ключевые физические эффекты

- Ускорение потока: Сужение канала по экспоненте увеличивает скорость среды без дополнительной энергии

- Самовосстановление вихря: Кориолисовы силы стабилизируют вращение, подавляя поперечные колебания

- Температурный парадокс: Адиабатическое охлаждение ядра потока при нагреве периферии

| Параметр геометрии | Влияние на поток | Оптимальное значение |

|---|---|---|

| Угол конусности | Интенсивность закручивания | 12-15° |

| Глубина спиральных канавок | Формирование граничного слоя | 0.3% от диаметра |

| Коэффициент сжатия | Давление имплозии | 1:5.3 |

Акустические эффекты при работе двигателя

Свидетельства очевидцев и описания Виктора Шаубергера указывают на необычные звуковые явления, сопровождавшие работу его устройств. Наиболее часто упоминается специфический гул или вибрационный гул, напоминающий "пение" или резонирующий звук. Этот акустический феномен связывали с процессами вихревого вращения воды или воздуха внутри двигателя, где центробежные и центростремительные силы создавали сложные колебания.

Шаубергер утверждал, что звук возникал из-за высокоскоростного закручивания среды, вызывавшего кавитацию и резонанс на определённых частотах. Звуковые волны, по его гипотезе, синхронизировались с вихревой структурой потока, усиливая имплозивный эффект. При этом отмечались переходы между низкочастотным гулом и высокочастотным свистом в зависимости от режима работы, что трактовалось как признак оптимальной настройки системы.

Ключевые аспекты звуковых эффектов

Анализ описаний позволяет выделить характерные особенности:

- Резонансная природа: Звук усиливался на определённых оборотах, что объяснялось совпадением частоты вращения вихря с собственной частотой резонатора корпуса.

- Изменение тональности: Переход от "стона" к "чистому тону" считался индикатором выхода на эффективный режим имплозии.

- Связь с КПД: По заявлениям Шаубергера, минимальная слышимость гула соответствовала моменту наименьших энергопотерь.

| Тип звука | Условия возникновения | Предполагаемая причина |

| Низкочастотный гул | Старт / Низкие обороты | Турбулентность потока, дисбаланс |

| "Чистый" тон | Оптимальные обороты | Стабилизация торнадо-подобного вихря |

| Высокочастотный свист | Предельные режимы | Кавитация и схлопывание пузырьков |

Критики подчёркивают отсутствие аудиозаписей или объективных замеров этих эффектов. Современные попытки реконструкции, например, в проектах Phoenix II или Trout Turbine, фиксировали шум, но его характеристики не соответствуют уникальным описаниям Шаубергера. Физики допускают, что вихревые процессы в замкнутых объёмах способны генерировать резонансные частоты, однако их связь с заявленной сверхъединичностью двигателя остаётся недоказанной.

Таким образом, акустические эффекты в двигателе Шаубергера представляют собой косвенное свидетельство сложных гидродинамических процессов, но их роль в создании "свободной энергии" интерпретируется исключительно в рамках гипотез, не получивших экспериментального подтверждения.

Авторские свидетельства и патентные споры

Виктор Шаубергер действительно получил ряд патентов в разных странах, что формально подтверждает его статус изобретателя. Наиболее значимым считается австрийский патент № 134543 от 1929 года на "Турбину для жидкостей и газов" ("Wasserturbine"). Это устройство, часто называемое "домашней электростанцией" или "спиральной турбиной", является единственным широко признанным и документированным техническим решением Шаубергера, получившим официальный патентный статус. Его конструкция, основанная на принципах вихревого движения и всасывания, принципиально отличалась от традиционных турбин того времени.

Однако именно вокруг другого патента, связанного с концепцией "Репульсина" (Repulsine) – летательного аппарата с вихревым двигателем – разгорелись основные споры и слухи. В 1955 году, незадолго до смерти Шаубергера, был зарегистрирован патент США № 2,676,277 на "Пропульсивное устройство для летательных аппаратов" (Method and Apparatus for Generating Heat and Propulsive Power from a Fluid Flow). Формальным патентообладателем значился Роберт Доннер (Robert Donner), а Шаубергер фигурировал лишь как изобретатель. Это породило множество теорий.

Ключевые точки патентных споров и неясностей

Основные противоречия и вопросы концентрируются вокруг следующих аспектов:

- Патент Доннера (1955): Шаубергер утверждал, что его вынудили продать права на изобретение под давлением, угрозами и ложными обещаниями. По его словам, документы, которые он подписал в США, были ему непонятны, а позже он обнаружил, что передал все права консорциуму, связанному с Доннером. Существовал ли реальный прототип "Репульсина", продемонстрированный заинтересованным сторонам (включая, по слухам, американских военных), или это были лишь чертежи и концепции, остается предметом спекуляций.

- Конфискация и засекречивание: Последователи Шаубергера и некоторые исследователи утверждают, что все его документы, чертежи и модели, включая связанные с "Репульсином", были конфискованы американскими спецслужбами после его смерти и засекречены. Прямых доказательств этому нет, но исчезновение значительной части его архива после визита в США в 1958 году и последующей скоропостижной смерти подпитывает эти версии.

- Другие патенты и свидетельства: Шаубергеру принадлежат и другие патенты (например, на "имплозивный" теплогенератор), однако их практическая реализация и эффективность также не были убедительно продемонстрированы и задокументированы независимыми экспертами. Многие его идеи так и остались на уровне концепций, описанных в его трудах, но не воплощенных в запатентованных и проверенных устройствах.

- Доказательство работоспособности: Главная проблема в патентных спорах косвенно упирается в отсутствие неоспоримых доказательств работоспособности его самых радикальных изобретений (особенно "Репульсина") в заявленном масштабе и с заявленной эффективностью. Отсутствие независимых испытаний, воспроизводимых результатов и вещественных доказательств (функционирующих прототипов) делает патенты, особенно спорный патент Доннера, скорее описанием идеи, чем подтверждением реализованной технологии.

Таким образом, патентная история Шаубергера представляет собой смесь документально подтвержденных фактов (патент на турбину) и глубоких неясностей, окруженных слухами о принуждении, конфискации и засекречивании (патент Доннера на "Репульсин"). Отсутствие вещественных доказательств и независимых подтверждений работоспособности его ключевых "вихревых" двигателей в том виде, как они описаны, оставляет вопрос о реальности этих технологий открытым, несмотря на существование самих патентных документов.

| Патент/Свидетельство | Год | Страна/Номер | Объект | Статус/Споры |

|---|---|---|---|---|

| Патент Шаубергера | 1929 | Австрия № 134543 | Турбина для жидкостей и газов ("Wasserturbine") | Основной признанный патент. Техническое решение вихревой турбины. |

| Патент Доннера (Шаубергер - изобретатель) | 1955 | США № 2,676,277 | Method and Apparatus for Generating Heat and Propulsive Power from a Fluid Flow ("Репульсин") | Главный предмет споров. Шаубергер утверждал о принуждении и обмане. Работоспособность не доказана. |

| Другие патенты Шаубергера | Разные | AT, DE, US и др. | Устройства для подъема воды, теплогенераторы и др. (напр., US 1,938,918 - "Process for Transporting Liquids and Gases") | Существуют формально, но практическая реализация и эффективность не получили широкого независимого подтверждения. |

Энергетический баланс при разных температурах воды

Виктор Шаубергер утверждал, что температура воды критически влияет на эффективность вихревых процессов в его двигателе. Холодная вода (4-10°C), обладая максимальной плотностью и повышенной вязкостью, по его гипотезе, формирует более стабильные и энергоёмкие вихревые структуры. При такой температуре снижаются потери на внутреннее трение, а кавитационные эффекты минимизируются, что теоретически позволяет извлекать больше механической энергии из потока.

В тёплой воде (выше 20°C) ситуация кардинально меняется: уменьшение плотности и вязкости ведёт к турбулизации потока и росту энергозатрат на поддержание вихря. Кавитация становится интенсивнее, вызывая разрушительные микроудары и тепловые потери. Шаубергер настаивал, что дисбаланс между энергией, затрачиваемой на создание вихря в тёплой воде, и полезной отдачей делает процесс энергетически невыгодным, тогда как холодная вода обеспечивает положительный выход.

Физические аспекты энергобаланса

Сравнение ключевых параметров:

| Параметр | Холодная вода (4-10°C) | Тёплая вода (>20°C) |

|---|---|---|

| Плотность | Максимальная (~1000 кг/м³) | Сниженная (~998 кг/м³) |

| Вязкость | Высокая | Низкая |

| Кавитационный риск | Минимальный | Высокий |

| Тепловые потери | Низкие | Значительные |

| Стабильность вихря | Высокая | Низкая |

С точки зрения классической термодинамики, заявления Шаубергера о сверхединичной эффективности в холодной воде вызывают сомнения. Основные противоречия:

- Отсутствие экспериментально подтверждённого превышения выходной энергии над затраченной на генерацию вихря.

- Неучёт энергии, необходимой для предварительного охлаждения воды, что нивелирует возможный выигрыш.

- Невозможность обхода второго начала термодинамики даже при сложных вихревых режимах.

Таким образом, хотя зависимость гидродинамических свойств воды от температуры реальна, её влияние на общий энергобаланс системы в описанных Шаубергером масштабах остаётся теоретически и экспериментально недоказанным.

Перспективы применения в возобновляемой энергетике

Гипотетическое внедрение принципов двигателя Шаубергера в возобновляемую энергетику могло бы предложить преобразование низкопотенциальной тепловой энергии в полезную работу. Технология, основанная на вихревых процессах и разности температур, теоретически позволяла бы использовать естественные градиенты: тепла земли, солнечного нагрева водоёмов или разницы температур океана.

Ключевое преимущество заключалось бы в возможности генерации энергии без высоких давлений или сложных турбин, используя экологичные хладагенты. Это потенциально открыло бы доступ к низкотемпературным геотермальным источникам и средам с минимальным кинетическим воздействием, где традиционные турбины неэффективны.

Потенциальные направления интеграции

| Сфера применения | Принцип использования | Преимущества |

|---|---|---|

| Геотермальная энергетика | Преобразование тепла грунтовых вод в вихревые потоки при перепадах 10-20°C | Освоение низкотемпературных месторождений без парогенераторов |

| Солнечная энергетика | Создание температурных градиентов в замкнутых контурах с хладагентом через солнечные коллекторы | Круглосуточная генерация за счет тепловой инерции |

| Гидроэнергетика | Использование естественных вихревых течений рек и приливов | Работа на малых перепадах высот (от 0.5 метра) |

| Гибридные системы | Комбинация с тепловыми насосами для усиления температурного градиента | Повышение КПД существующих ВИЭ-установок |

Технологические сложности концентрируются вокруг масштабирования эффекта и создания материалов, устойчивых к кавитации в спиральных камерах. Экологические перспективы связаны с отсутствием выбросов и возможностью интеграции в природные ландшафты без масштабных плотин или буровых установок.

Экономическая целесообразность будет зависеть от достижения коэффициента преобразования тепла в механическую энергию свыше 30%, что в 2-3 раза превышает показатели современных низкотемпературных циклов. Критическим фактором остаётся воспроизводимость вихревого эффекта Шаубергера в промышленных установках.

Список источников

Двигатель Виктора Шаубергера, часто называемый вихревым или имплозивным двигателем, остаётся предметом острых дискуссий между сторонниками альтернативной науки и скептически настроенным академическим сообществом. Его принципы работы, описанные в концепции имплозии, противоречат традиционной термодинамике и не получили экспериментального подтверждения в независимых исследованиях.

Для объективного анализа технологических заявлений и исторического контекста двигателя Шаубергера были изучены следующие категории материалов:

- Оригинальные патенты Виктора Шаубергера (например, DE 134543 "Турбина", AT 145141 "Устройство для переноса жидкостей и газов")

- Мемуары и биографии: "Живая энергия" Каллума Коатса (анализ архивных записей Шаубергера)

- Научная критика: Статьи в журналах "Nature", "Scientific American" с анализом законов термодинамики

- Документальные свидетельства: Отчёты о тестах моделей в Штутгартском университете (1952) и контрактах с компанией Kertl (1958)

- Исторические исследования: Монографии по истории нацистских "Wunderwaffen"

- Современные репликации: Публикации энтузиастов в журнале "Популярная механика" с результатами испытаний

- Архивные интервью: Расшифровки бесед с инженером А.Хубером (участник испытаний 1950-х)

- Скептические обзоры: Материалы комиссии GWUP по расследованию псевдонаучных изобретений