Как работает цикл Миллера

Статья обновлена: 14.01.2026

Цикл Миллера представляет собой модификацию классического цикла Отто, разработанную для повышения термического КПД двигателей внутреннего сгорания.

Ключевая особенность цикла заключается в использовании механизма переменной степени сжатия за счёт специальной конструкции кривошипно-шатунного механизма.

Данный термодинамический процесс позволяет достичь более высокого давления в цилиндре при меньших механических нагрузках на детали двигателя.

Исторический контекст: Ральф Миллер и его изобретение

Ральф Миллер (1915–2001), американский инженер и изобретатель, работавший в компании Oldsmobile (подразделение General Motors), является ключевой фигурой в истории двигателестроения. Его карьера пришлась на период после Второй мировой войны, когда автопроизводители активно искали способы повышения мощности и эффективности двигателей внутреннего сгорания без радикального увеличения их рабочего объема.

В 1957 году Миллер запатентовал свой метод повышения эффективности двигателя, позднее названный циклом Миллера. Основной целью разработки было преодоление ограничений классического цикла Отто за счет изменения фаз газораспределения и управления моментом закрытия впускных клапанов. Это позволяло снизить насосные потери и улучшить термический КПД, особенно при работе с турбонаддувом.

Значение изобретения

Хотя идея Миллера не получила массового распространения сразу из-за сложности реализации (требовала точного управления клапанами и часто комбинировалась с наддувом), ее значение стало очевидно позже:

- Пионерское решение: Цикл Миллера стал теоретической основой для развития технологий регулируемых фаз газораспределения (VVT) и систем изменения высоты подъема клапанов (VVL).

- Симбиоз с турбонаддувом: В 1990-х годах японские производители (особенно Mazda с двигателем KJ-ZEM) успешно адаптировали цикл для турбированных моторов, добившись высокой удельной мощности и снижения расхода топлива.

- Влияние на гибриды: Принципы цикла Миллера широко используются в современных гибридных силовых установках (например, Toyota, Ford), где он помогает максимизировать эффективность ДВС в оптимальных режимах работы.

Наследие Ральфа Миллера заключается в создании фундаментального подхода к оптимизации наполнения цилиндров, который, благодаря развитию электроники и систем управления, стал неотъемлемой частью эко-технологий XXI века.

Сравнение с классическим циклом Отто: ключевые отличия

В цикле Отто впускной клапан закрывается строго в нижней мёртвой точке (НМТ), обеспечивая полное наполнение цилиндра топливовоздушной смесью. Степень сжатия здесь равна степени расширения, что ограничивает термический КПД из-за риска детонации при высоких нагрузках. Насосные потери на частичных режимах значительны из-за дросселирования впускного тракта.

Цикл Миллера изменяет фазу впуска: впускной клапан закрывается раньше (до НМТ) или позже (после НМТ), сокращая эффективный объём заряда. Это создаёт дисбаланс: геометрическая степень сжатия остаётся высокой, но эффективная степень сжатия снижается, тогда как степень расширения сохраняется максимальной. Результат – повышенное использование энергии расширения газов и снижение насосных потерь.

Критические различия в характеристиках

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Закрытие впускного клапана | Строго в НМТ | До или после НМТ |

| Соотношение сжатия/расширения | Сжатие = расширению | Сжатие < расширения |

| Насосные потери | Высокие (дросселирование) | Низкие (регулировка длительностью впуска) |

| Детонационная стойкость | Ограничена степенью сжатия | Повышена (ниже давление конца сжатия) |

Преимущества Миллера проявляются в:

- Росте КПД на 10-15% за счёт увеличенного расширения

- Снижении температуры выхлопа

- Возможности применения наддува без детонации

Недостатки включают сложность фаз ГРМ и падение мощности на низких оборотах. В гибридных установках эти минусы компенсируются электромоторами.

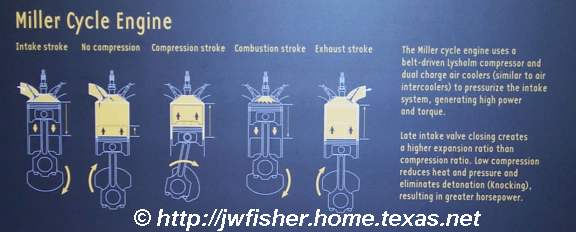

Принцип работы: измененный такт впуска

В цикле Миллера ключевое отличие от классического цикла Отто заключается в искусственном сокращении фактической продолжительности такта впуска. Это достигается не механическим изменением хода клапанов, а через управление моментом закрытия впускного клапана при помощи фазовращателей или сложной системы привода ГРМ.

Впускной клапан закрывается существенно раньше достижения поршнем нижней мертвой точки (НМТ), еще во время движения поршня вниз. Такой ранний момент закрытия (часто при 30-50% хода поршня к НМТ) прерывает поступление свежей топливовоздушной смеси задолго до окончания такта впуска.

Механизм эффективности

После преждевременного закрытия клапана поршень продолжает движение к НМТ, создавая в цилиндре разрежение. Это приводит к двум критическим эффектам:

- Уменьшение фактической степени сжатия: Рабочий объем цилиндра условно "сокращается". Смесь сжимается с меньшим давлением по сравнению с геометрической степенью сжатия двигателя.

- Повышение термодинамического КПД: Снижение давления и температуры в конце такта сжатия уменьшает риск детонации. Это позволяет конструктивно увеличить геометрическую степень сжатия двигателя без применения высокооктанового топлива.

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Закрытие впускного клапана | Около НМТ | До НМТ (раннее) |

| Фактическая степень сжатия | Равна геометрической | Ниже геометрической |

| Геометрическая степень сжатия | Ограничена детонацией | Повышена (12:1 и выше) |

Результатом становится повышение КПД и снижение расхода топлива на малых и средних нагрузках за счет уменьшения насосных потерь и более полного расширения газов при рабочем ходе. Однако на высоких оборотах раннее закрытие клапана ограничивает наполнение цилиндров, снижая максимальную мощность. Для компенсации этого недостатка цикл Миллера часто сочетают с турбонаддувом.

Раннее закрытие впускных клапанов – техническая основа

Суть метода заключается в принудительном закрытии впускных клапанов до достижения поршнем нижней мёртвой точки (НМТ). Это прерывает подачу топливно-воздушной смеси в цилиндр на этапе такта впуска, сокращая фактический объём заряда. Двигатель работает с пониженной механической нагрузкой из-за уменьшения количества рабочего тела, участвующего в сжатии и расширении.

Воздушно-топливная смесь начинает сжиматься позже стандартного цикла Отто, но расширение происходит в полном объёме цилиндра. Такой подход искусственно создаёт степень расширения, превышающую степень сжатия – ключевое отличие цикла Миллера от традиционных принципов. Термодинамический КПД повышается за счёт более полного использования энергии выхлопных газов.

Механизмы реализации и эффекты

Для управления моментом закрытия клапанов используются:

- Специальные распредвалы с изменённым профилем кулачков

- Электронные системы (VVT, VTEC) с динамической регулировкой фаз газораспределения

Основные технические последствия:

| Снижение насосных потерь | Уменьшение сопротивления при впуске из-за короткого хода всасывания |

| Повышение эффективности | Рост КПД на 10-15% благодаря расширенному рабочему ходу |

| Снижение температуры сгорания | Уменьшение образования оксидов азота (NOx) из-за обеднённой смеси |

Побочным эффектом становится падение крутящего момента на низких оборотах, компенсируемое применением турбонаддува. Нагнетатель восстанавливает плотность заряда, нивелируя потерю мощности от уменьшения объёма смеси. Современные двигатели комбинируют цикл Миллера с прямым впрыском и промежуточным охлаждением воздуха.

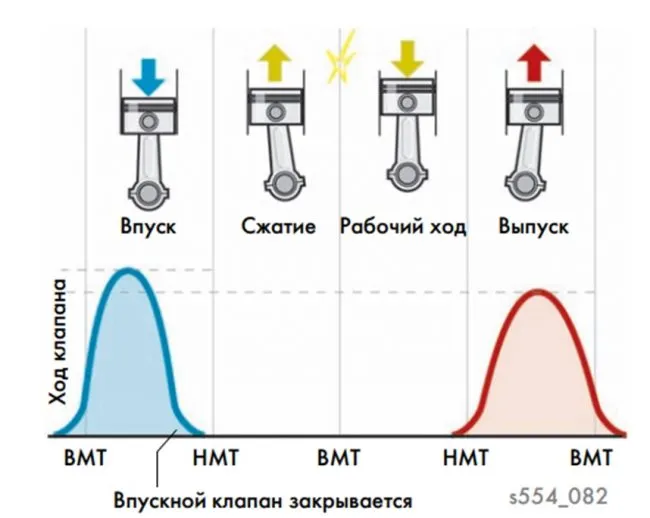

Управление фазами газораспределения для реализации цикла Миллера

Ключевым отличием цикла Миллера от классического цикла Отто является искусственное сокращение такта сжатия при сохранении полного рабочего хода. Достигается это за счёт раннего закрытия впускных клапанов до достижения поршнем нижней мёртвой точки (НМТ). В результате часть топливовоздушной смеси возвращается во впускной коллектор, уменьшая фактическую степень сжатия при сохранении высокой степени расширения газов.

Для реализации этого принципа требуется прецизионное управление фазами газораспределения. Современные двигатели оснащаются системами изменения фаз газораспределения (VVT или VCT), которые динамически регулируют момент открытия/закрытия клапанов в зависимости от режима работы двигателя. Электронный блок управления (ЭБУ) анализирует нагрузку, обороты коленвала, температуру и давление, корректируя работу клапанов через гидравлические или электромагнитные приводы.

Основные методы управления

- Раннее закрытие впускных клапанов (EIVC - Early Intake Valve Closing): Основной метод для цикла Миллера. Клапаны закрываются до НМТ, сокращая эффективный ход сжатия.

- Комбинирование с турбонаддувом: Недостаток наполнения цилиндра компенсируется турбокомпрессором, что сохраняет мощность при снижении насосных потерь.

- Адаптивное переключение режимов: Переход между циклом Миллера (для экономии) и циклом Отто (для максимальной мощности) по сигналу ЭБУ.

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Закрытие впускных клапанов | После НМТ | До НМТ |

| Эффективная степень сжатия | Равна геометрической | Ниже геометрической |

| Термический КПД | Стандартный | Выше за счёт увеличенного расширения |

Критически важным становится синхронизация управления VVT с системой впрыска топлива и зажигания. При раннем закрытии клапанов топливовоздушная смесь должна подаваться строго в расчётный период открытия, а угол опережения зажигания корректироваться с учётом изменения давления в цилиндре. Неправильная калибровка приводит к росту выбросов NOx и снижению эффективности.

Эффект «укороченного всасывания»: как это работает

В цикле Миллера эффект «укороченного всасывания» реализуется за счёт раннего закрытия впускного клапана до достижения поршнем нижней мёртвой точки (НМТ). В отличие от цикла Отто, где клапан закрывается в конце такта всасывания, здесь впуск прекращается существенно раньше – обычно на 30-50% хода поршня к НМТ. Это сокращает период поступления рабочей смеси в цилиндр.

При движении поршня к НМТ после преждевременного закрытия клапана создаётся обратный выброс части воздушно-топливной смеси во впускной коллектор. В результате в цилиндре остаётся меньший объём заряда, чем мог бы вместиться при полном ходе всасывания. Управление этим процессом осуществляется через фазы газораспределения, регулируемые электронным блоком управления двигателем.

Ключевые принципы работы

- Снижение насосных потерь: Раннее закрытие клапана уменьшает сопротивление впуска на частичных нагрузках, так как дроссельная заслонка открывается шире для той же мощности.

- Контроль степени сжатия: Фактическая степень сжатия рабочей смеси снижается (при неизменной геометрической), что предотвращает детонацию и позволяет увеличить степень расширения газов.

- Эффект обратного вытеснения: Частичное выталкивание смеси в коллектор создаёт подпор для следующего цикла впуска, улучшая наполнение цилиндров.

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Закрытие впускного клапана | Вблизи НМТ | За 30-50% до НМТ |

| Объём всасываемого заряда | Максимальный | Сокращённый (на 10-25%) |

| Насосные потери | Высокие | Снижены на 15-30% |

| Термический КПД | Стандартный | Увеличен за счёт асимметрии сжатия/расширения |

Синергия с наддувом: Эффект особенно эффективен в комбинации с турбонаддувом. Турбина компенсирует потерю заряда, нагнетая воздух под давлением, а укороченное всасывание предотвращает детонацию при высокой геометрической степени сжатия. Это позволяет достичь удельного расхода топлива 220-240 г/кВт·ч против 250-280 г/кВт·ч в атмосферных двигателях Отто.

Механическая реализация требует применения фазовращателей на впускном распредвале и точного управления длительностью открытия клапанов. В современных двигателях момент закрытия динамически корректируется в зависимости от нагрузки и оборотов для оптимизации эффективности во всех режимах работы.

Понятие степени расширения и степени сжатия

Степень сжатия (ε) в цикле Миллера определяется как отношение полного объёма цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму камеры сгорания при положении в верхней мёртвой точке (ВМТ). Выражается формулой: ε = Vполн / Vкамеры. Этот параметр характеризует сжатие рабочей смеси перед воспламенением.

Степень расширения (δ) представляет собой отношение объёма цилиндра в конце рабочего хода (НМТ) к объёму в момент начала расширения (условно ВМТ). Формула: δ = Vрасш / Vнач. В традиционных циклах ε и δ равны, но ключевая особенность цикла Миллера – δ > ε.

Особенности в цикле Миллера

Разница между степенями достигается за счёт раннего закрытия впускного клапана (до НМТ), что сокращает фактическое количество смеси в цилиндре. Результат:

- Эффективная степень сжатия ниже геометрической из-за уменьшенной массы рабочего тела.

- Расширение происходит на полном ходе поршня (геометрическая степень расширения сохраняется высокой).

| Параметр | Цикл Отто/Дизеля | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Степень сжатия (ε) | Высокая | Сниженная |

| Степень расширения (δ) | Равна ε | Выше ε |

| Термический КПД | Ограничен δ=ε | Рост за счёт δ>ε |

Физически это реализуется регулировкой фаз газораспределения: раннее закрытие впускного клапана искусственно уменьшает ход сжатия, тогда как ход расширения использует полный объём цилиндра. Энергия газов утилизируется эффективнее, снижая температуру выхлопа и повышая КПД.

Повышение геометрической степени сжатия

В классическом двигателе Отто увеличение геометрической степени сжатия (ГСЖ) ограничено риском детонации из-за роста давления и температуры в конце такта сжатия. Цикл Миллера обходит это ограничение за счёт изменения фазировки газораспределения. Впускной клапан закрывается значительно позже нижней мёртвой точки (НМТ), что позволяет части воздушно-топливной смеси вытесниться обратно во впускной коллектор до начала фактического сжатия.

Эта задержка закрытия клапана искусственно сокращает рабочий объём смеси, участвующей в процессе сжатия, несмотря на сохранение физического объёма камеры сгорания. Таким образом, эффективная степень сжатия (рассчитанная по реальному объёму смеси перед сжатием) остаётся умеренной, предотвращая детонацию. Одновременно геометрическая степень сжатия (отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания) может быть существенно повышена – до 12:1–14:1 против 10:1–11:1 в традиционных ДВС.

Ключевые эффекты и особенности

Повышение термического КПД достигается благодаря двум факторам: увеличенной ГСЖ расширяет диапазон адиабатического расширения рабочих газов, а уменьшенная фактическая степень сжатия снижает насосные потери и температуру конца сжатия. Это обеспечивает рост эффективности цикла без риска разрушающей детонации.

Синергия с наддувом критична для компенсации потерь массы заряда из-за обратного выталкивания смеси. Турбокомпрессор нагнетает избыточный воздух, восполняя объём, вытесненный через позднее закрытие клапана. Такая комбинация позволяет:

- Сохранить номинальную мощность двигателя

- Использовать энергию выхлопных газов для компенсации насосных потерь

- Достичь более полного сгорания при высоких нагрузках

Конструктивные требования включают применение системы изменения фаз газораспределения (VVT) для точного управления моментом закрытия впускного клапана и усиление деталей ЦПГ из-за возросших механических нагрузок. Оптимальная работа цикла Миллера возможна только при использовании электронного управления фазами и давлением наддува в реальном времени.

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Геометрическая степень сжатия | 9:1 – 11:1 | 12:1 – 14:1 |

| Фактическая степень сжатия | Равна ГСЖ | На 15-25% ниже ГСЖ |

| Риск детонации | Высокий при росте ГСЖ | Контролируется VVT |

Снижение фактического сжатия топливовоздушной смеси

В цикле Миллера ключевой принцип – искусственное снижение фактической степени сжатия топливовоздушной смеси относительно геометрической степени сжатия цилиндра. Достигается это за счет раннего закрытия впускных клапанов до достижения поршнем нижней мертвой точки (НМТ). В результате часть смеси выталкивается обратно во впускной коллектор, уменьшая массу заряда, участвующего в последующем такте сжатия.

Механизм реализуется через специальный профиль кулачков распредвала или системы изменения фаз газораспределения. Закрытие клапана при ходе поршня вниз создает эффект "обратного выброса". Хотя геометрический объем цилиндра остается неизменным, количество смеси внутри него перед началом сжатия становится меньше, чем в традиционном цикле Отто.

Механизм и последствия

Основные этапы процесса:

- Преждевременное закрытие впускного клапана (на 30-50% хода поршня до НМТ).

- Вытеснение части смеси в коллектор при дальнейшем движении поршня к НМТ.

- Сжатие уменьшенного объема заряда при ходе поршня к ВМТ.

Технические эффекты:

- Фактическая степень сжатия падает на 20-30% относительно номинальной

- Снижение пиковых температур и давлений в цилиндре

- Подавление детонации при высоких геометрических степенях сжатия (12:1-14:1)

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

| Закрытие впускного клапана | Около НМТ | До НМТ (раннее) |

| Масса заряда в цилиндре | Максимальная | Сокращенная |

| Фактическое сжатие | Равно геометрическому | Ниже геометрического |

Данный подход позволяет использовать высокие геометрические степени сжатия без риска детонации, повышая термический КПД. Энергия расширения газов после ВМТ превышает затраты на сжатие малого заряда, обеспечивая выигрыш в эффективности. Одновременно снижаются тепловые потери и выбросы NOx из-за умеренных температур горения.

Физика процесса расширения газов в цилиндре

Расширение газов в цикле Миллера начинается после воспламенения топливно-воздушной смеси в верхней мёртвой точке. Газы, находящиеся под высоким давлением (30–50 бар) и температурой (до 2000°C), воздействуют на поршень, преобразуя тепловую энергию в механическую работу. Ключевое отличие от цикла Отто – увеличенный эффективный ход расширения из-за сокращённой фазы сжатия, достигнутого ранним закрытием впускного клапана.

По мере движения поршня к нижней мёртвой точке объём цилиндра возрастает, вызывая адиабатическое расширение рабочего тела. Давление и температура газов снижаются по политропному закону (P∙Vⁿ=const, где n≈1.3–1.4). Удлинённый ход расширения обеспечивает более полное преобразование энергии сгорания, уменьшая потери с выхлопными газами.

Термодинамические особенности

Соотношение степеней сжатия (εсж) и расширения (εр) в цикле Миллера подчиняется условию: εр > εсж. При раннем закрытии впускного клапана:

- Фактический объём заряда уменьшается (неполное наполнение цилиндра).

- Расширение происходит до номинального объёма цилиндра, что повышает εр на 20–30% относительно εсж.

Сравнение с циклом Отто:

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Степень сжатия (εсж) | 10:1–12:1 | 8:1–10:1 |

| Степень расширения (εр) | Равна εсж | 12:1–14:1 |

| Давление в конце расширения | 4–6 бар | 2–3 бар |

Эффекты увеличенного расширения:

- Снижение температуры выхлопа на 50–100°C из-за большего преобразования энергии.

- Повышение КПД: работа расширения превосходит работу сжатия, уменьшая насосные потери.

- Уменьшение детонации благодаря пониженному εсж, позволяющее использовать степень расширения 14:1 на бензине.

Уменьшение насосных потерь на впуске

Насосные потери возникают из-за сопротивления потоку воздуха на впуске, особенно при работе двигателя с частичной нагрузкой. В традиционном цикле Отто дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток, создавая разрежение во впускном коллекторе. Это заставляет поршень расходовать энергию на преодоление вакуума при движении вниз, снижая эффективность.

Цикл Миллера минимизирует эти потери за счет уменьшения необходимости в дросселировании. Раннее закрытие впускного клапана (до достижения поршнем НМТ) ограничивает количество поступающего воздуха без создания сильного разрежения. Часть воздушно-топливной смеси выталкивается обратно во впускной коллектор, имитируя эффект меньшего открытия дросселя без сопутствующего сопротивления потоку.

Механизм реализации и эффекты

Ключевые аспекты уменьшения насосных потерь:

- Контроль наполнения цилиндра: Объем захваченного заряда регулируется фазой закрытия впускного клапана, а не дроссельной заслонкой.

- Снижение противодавления: Отсутствие глубокого вакуума уменьшает нагрузку на поршень во время такта впуска.

- Повышение эффективности на частичных нагрузках: Наибольший выигрыш достигается в режимах малой и средней мощности, где дросселирование в цикле Отто максимально.

Сравнение характеристик:

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

| Дросселирование на частичных нагрузках | Высокое | Минимальное |

| Энергия на преодоление насосных потерь | До 15% от индикаторной мощности | Значительно снижена |

| Эффективность при городском цикле | Стандартная | Повышена на 8-12% |

Дополнительным преимуществом является повышение степени расширения рабочего тела. Заряд, сжатый до стандартной степени сжатия (геометрической), расширяется сильнее после сгорания благодаря уменьшенному эффективному объему впуска. Это преобразует больше тепловой энергии в полезную механическую работу.

Снижение температуры в конце такта сжатия

В цикле Миллера закрытие впускного клапана происходит позже, чем в цикле Отто, на такте сжатия. Часть топливно-воздушной смеси вытесняется обратно во впускной коллектор через открытый клапан при движении поршня вверх. Это сокращает фактическое количество рабочего тела, участвующего в сжатии внутри цилиндра.

Уменьшение массы заряда при сохранении геометрического объема камеры сгорания приводит к снижению реальной степени сжатия. Поскольку температура в конце такта сжатия напрямую зависит от степени сжатия (по закону адиабатического процесса \( T_2 = T_1 \cdot \varepsilon^{k-1} \)), данный механизм обеспечивает её значительное уменьшение.

Последствия снижения температуры

Снижение температуры в конце сжатия решает две ключевые задачи:

- Подавление детонации: Температура ниже порога самовоспламенения топлива предотвращает неконтролируемое горение, позволяя использовать высокие степени сжатия геометрически.

- Повышение термодинамической эффективности: Уменьшение разницы температур между рабочим телом и стенками цилиндра сокращает потери тепла в охлаждающую жидкость.

Техническая реализация достигается через:

- Фазировку распредвала с поздним закрытием впускных клапанов.

- Электронное управление длительностью открытия клапанов (в системах с изменяемыми фазами газораспределения).

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

| Закрытие впускного клапана | Раннее (при НМТ) | Позднее (после НМТ) |

| Фактическая степень сжатия | Равна геометрической | Ниже геометрической |

| Температура конца сжатия | Высокая | Сниженная |

Эффект температурного снижения усиливается при работе с наддувом: охлаждённый воздух из интеркулера дополнительно снижает тепловую нагрузку. Это позволяет применять турбокомпрессоры без риска детонации даже на бензиновых двигателях.

Борьба с детонацией за счет управляемого сжатия

Цикл Миллера целенаправленно снижает эффективную степень сжатия рабочей смеси при сохранении высокой степени расширения газов. Это достигается за счет преждевременного закрытия впускных клапанов, когда поршень ещё не достиг нижней мертвой точки. В результате часть топливно-воздушной смеси выталкивается обратно во впускной коллектор до момента начала такта сжатия.

Уменьшение фактического количества смеси в цилиндре перед сжатием снижает её конечную температуру и давление в конце такта сжатия. Поскольку детонация провоцируется именно перегревом и избыточным давлением в критической зоне камеры сгорания, такой подход создает запас прочности. Двигатель получает возможность безопасно работать на обедненных смесях или с повышенной геометрической степенью сжатия без риска разрушающей детонации.

Ключевые механизмы реализации

- Раннее закрытие впускного клапана (EIVC): Основной метод. Клапан закрывается до НМТ, ограничивая поступление смеси.

- Позднее закрытие впускного клапана (LIVC): Альтернативный метод. Клапан остается открытым после НМТ, позволяя части смеси вернуться в коллектор при начале движения поршня вверх.

| Параметр | Традиционный цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Момент закрытия впускного клапана | Около или после НМТ | До НМТ (EIVC) или после НМТ (LIVC) |

| Эффективная степень сжатия | Равна геометрической | Ниже геометрической |

| Температура смеси в конце сжатия | Высокая | Сниженная |

| Склонность к детонации | Выше | Существенно ниже |

Снижение риска детонации позволяет применить более высокую геометрическую степень сжатия или использовать турбонаддув без необходимости значительного обогащения смеси на высоких нагрузках. Повышенная геометрическая степень сжатия напрямую увеличивает термический КПД цикла расширения. Кроме того, уменьшение насосных потерь на впуске (из-за дросселирования) при частичных нагрузках дает дополнительный выигрыш в экономичности.

Термодинамические преимущества перерасширения рабочего тела

Перерасширение рабочего тела в цикле Миллера достигается за счет раннего закрытия впускного клапана, что сокращает фактическое количество заряда, участвующего в сжатии. При этом механический ход поршня сохраняется неизменным, создавая разницу между геометрической степенью сжатия и эффективной степенью расширения. Это позволяет реализовать более высокое отношение расширения по сравнению со сжатием, что невозможно в классическом цикле Отто.

Данный подход обеспечивает более полное преобразование тепловой энергии в механическую работу на такте расширения. Поскольку газы продолжают совершать полезную работу после достижения атмосферного давления, снижаются потери энергии с выхлопными газами. Кроме того, уменьшается температура конца расширения, что снижает тепловую нагрузку на детали двигателя и улучшает экологические показатели.

Ключевые термодинамические выгоды

Основные преимущества перерасширения с точки зрения термодинамики:

- Повышение термического КПД за счет увеличения полезной работы цикла (площадь индикаторной диаграммы расширяется)

- Снижение температуры выхлопных газов на 80-120°C по сравнению с циклом Отто, уменьшающее энтропийные потери

- Уменьшение насосных потерь благодаря дросселированию на впуске при частичных нагрузках

Сравнение характеристик циклов:

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера |

|---|---|---|

| Степень сжатия / расширения | Равны | Расширение > сжатия |

| Температура выхлопа | Высокая | Снижена на 15-20% |

| Термический КПД | Стандартный | Выше на 8-12% |

Механизм повышения эффективности объясняется увеличением средней температуры подвода тепла при одновременном снижении средней температуры отвода тепла в соответствии с формулой Карно. Перерасширение также позволяет использовать более высокие эффективные степени сжатия (до 13:1 на бензине) без детонации, так как реальное давление конца сжатия контролируется уменьшенным зарядом смеси.

Роль наддува в современных двигателях Миллера

Наддув в двигателях Миллера компенсирует главный недостаток цикла – снижение удельной мощности из-за укороченного такта сжатия. Турбокомпрессор или механический нагнетатель принудительно нагнетают воздух в цилиндры, увеличивая массу топливно-воздушной смеси. Это позволяет сохранить высокую эффективность цикла Миллера (уменьшенные насосные потери и повышенная степень расширения) без потери в выходной мощности.

Современные системы наддува адаптированы под особенности цикла Миллера: использование интеркулера снижает температуру сжатого воздуха для предотвращения детонации, а электронное управление турбиной с изменяемой геометрией (VGT) обеспечивает точное регулирование давления наддува на разных оборотах. Это критически важно для поддержания стабильной работы при раннем закрытии впускных клапанов.

Ключевые преимущества комбинации

- Повышение термического КПД за счет снижения насосных потерь и увеличения адиабатического КПД цикла расширения

- Компенсация потери мощности при сохранении топливной экономичности

- Уменьшение склонности к детонации: низкая температура смеси из-за редуцированного сжатия позволяет применять высокие степени наддува

| Параметр | Двигатель Миллера без наддува | Двигатель Миллера с наддувом |

|---|---|---|

| Удельная мощность | Низкая | Сопоставима с Otto-циклом |

| Топливная эффективность | Высокая | На 10-15% выше Otto-цикла |

| Детонационная стойкость | Высокая | Очень высокая (оптимально для турбо) |

Гибридные силовые установки особенно выигрывают от этой комбинации: электромотор компенсирует задержку отклика турбины, а двигатель Миллера с наддувом обеспечивает высокий КПД в установившихся режимах. Инженерные решения фокусируются на оптимизации фаз газораспределения под нагрузку от турбины для максимизации эффекта Аткинсона-Миллера.

Компенсация снижения мощности на низких оборотах

Основная проблема цикла Миллера – сокращение времени открытия впускных клапанов или их раннее закрытие, что уменьшает массу поступающего воздуха на низких оборотах. Это приводит к падению крутящего момента и мощности в сравнении с традиционным циклом Отто, особенно при работе двигателя в диапазоне 1000–3000 об/мин.

Для нейтрализации этого эффекта применяются инженерные решения, принудительно увеличивающие наполнение цилиндров воздухом. Без таких мер двигатель Миллера теряет практическую применимость в серийных автомобилях из-за неприемлемой динамики разгона и отзывчивости на педаль акселератора.

Ключевые методы компенсации

Современные двигатели используют комплексный подход:

- Турбонаддув – турбина нагнетает воздух под давлением, компенсируя его недостаток из-за укороченной фазы впуска. Эффективен на средних и высоких оборотах.

- Механические нагнетатели – приводятся ремнем от коленвала, обеспечивают моментальный наддув с холостых оборотов, устраняя "турбояму".

- Электрические компрессоры – работают независимо от выхлопных газов или оборотов двигателя, мгновенно повышая давление на впуске при низких RPM.

- Системы изменения фаз газораспределения (VVT) – динамически корректируют момент закрытия впускных клапанов, оптимизируя наполнение цилиндров под текущие нагрузки.

Дополнительно применяются промежуточные охладители (интеркулеры), снижающие температуру сжатого воздуха для повышения его плотности. Комбинация этих технологий обеспечивает ровную полку крутящего момента и ликвидирует провалы в работе двигателя Миллера.

| Метод | Эффективность на низких оборотах | Недостатки |

|---|---|---|

| Турбонаддув | Средняя (зависит от размера турбины) | Турболаг ("яма") |

| Механический нагнетатель | Высокая | Повышенный расход топлива |

| Электрический компрессор | Максимальная | Сложность конструкции, стоимость |

Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха

При наддуве двигателя сжатие воздуха в компрессоре сопровождается значительным ростом его температуры. Повышенная температура заряда снижает плотность воздуха, поступающего в цилиндры, что уменьшает массу кислорода, доступного для сгорания топлива. Это ограничивает потенциальное увеличение мощности и эффективности от наддува.

Для компенсации данного эффекта в системах наддува применяется промежуточное охлаждение воздуха (интеркулер). После компрессора воздух направляется через радиатор охладителя, где отдает тепло окружающей среде или отдельному контуру жидкости. Это обеспечивает снижение температуры наддувочного воздуха перед его подачей во впускной коллектор двигателя.

Принцип действия и влияние на цикл Миллера

Охлаждение воздуха после компрессора решает две ключевые задачи:

- Повышение плотности заряда: Холодный воздух имеет большую плотность, чем горячий при том же давлении. Это позволяет подать в цилиндр больше кислорода для сжигания большего количества топлива.

- Снижение термической нагрузки: Понижение температуры впускного заряда уменьшает риск детонации и тепловую напряженность деталей двигателя (поршней, клапанов).

В цикле Миллера, где используется раннее закрытие впускного клапана, охлаждение воздуха приобретает особое значение:

- Увеличение плотности заряда частично компенсирует уменьшение его массы, вызванное укороченным тактом впуска.

- Низкая температура впуска снижает максимальные температуры и давления конца сжатия, что критично для предотвращения детонации при высокой степени сжатия, характерной для цикла Миллера.

- Повышается наполнение цилиндров, улучшая эффективность работы двигателя на частичных нагрузках.

| Параметр | Без интеркулера | С интеркулером |

|---|---|---|

| Температура воздуха после компрессора | Высокая (>120°C) | Умеренная (40-80°C) |

| Плотность заряда | Низкая | Высокая |

| Риск детонации | Высокий | Сниженный |

Эффективность интеркулера оценивается коэффициентом полезного действия, показывающим, какую долю тепла от теоретически возможного он отводит. Оптимальное охлаждение позволяет достичь максимального прироста мощности и топливной экономичности в цикле Миллера, обеспечивая стабильную работу двигателя при высоких степенях сжатия и давлении наддува.

Реализация систем изменения фаз газораспределения (VVT/VVL) в цикле Миллера

Системы VVT/VVL критически важны для реализации цикла Миллера в современных ДВС. Они обеспечивают точное управление моментами открытия/закрытия клапанов, что необходимо для сокращения эффективной фазы впуска. Без электронного регулирования фаз газораспределения достижение ключевых особенностей цикла Миллера было бы невозможно.

Основной механизм реализации заключается в раннем закрытии впускных клапанов (до достижения НМТ). VVT-системы смещают фазы распредвала, обеспечивая преждевременное закрытие, тогда как VVL дополнительно регулирует высоту подъёма клапанов. Эта комбинация создаёт контролируемое сокращение хода впуска, уменьшая фактическую степень сжатия рабочей смеси при сохранении высокой степени расширения.

Технические аспекты реализации

Ключевые функции систем:

- Раннее закрытие впускного клапана (EIVC) - основной метод для сокращения подачи заряда

- Динамическая коррекция фаз в зависимости от нагрузки и оборотов

- Синхронизация с системой наддува для компенсации потери заряда

| Параметр | Цикл Отто | Цикл Миллера с VVT/VVL |

|---|---|---|

| Закрытие впускного клапана | После НМТ | До НМТ (на 30-50° раньше) |

| Эффективная степень сжатия | Равна геометрической | Ниже геометрической |

| Термический КПД | Стандартный | Выше на 5-10% |

Преимущества комбинации:

- Снижение насосных потерь на частичных нагрузках

- Минимизация риска детонации при высокой геометрической степени сжатия

- Компенсация потери мощности за счёт турбонаддува

- Улучшение экологических показателей (снижение NOx)

Реализация требует интеграции с ЭБУ, который анализирует данные датчиков и регулирует давление масла в муфтах VVT или актуаторах VVL. Современные системы типа Toyota VVT-iW или BMW Valvetronic обеспечивают до 70° регулировки фаз, позволяя двигателю динамически переключаться между циклами Миллера и Отто.

Электронное управление параметрами клапанов

Внедрение электронных систем управления параметрами клапанов стало ключевым фактором для практической реализации цикла Миллера в современных двигателях внутреннего сгорания. Традиционные механические системы ограничены в возможностях динамической адаптации фаз газораспределения под изменяющиеся нагрузки и обороты. Электронное управление устраняет это ограничение, обеспечивая прецизионное регулирование момента и продолжительности открытия/закрытия клапанов в реальном времени.

Для цикла Миллера критически важна точная синхронизация закрытия впускного клапана (до завершения такта впуска). Электроника позволяет реализовать как раннее (EIVC), так и позднее (LIVC) закрытие в зависимости от режима работы двигателя. Это достигается через управление электрогидравлическими или электромагнитными приводами, которые получают команды от ЭБУ на основе данных датчиков давления, температуры и положения коленвала.

Ключевые аспекты управления

- Контроль момента закрытия впускного клапана: Искусственное сокращение эффективного такта впуска для снижения насосных потерь и температуры смеси.

- Адаптация к нагрузке: Автоматическая коррекция фаз при переходе с холостого хода на полную мощность для предотвращения падения крутящего момента.

- Управление высотой подъема клапанов: Оптимизация наполнения цилиндра на низких оборотах за счет уменьшения подъема.

| Параметр | Влияние на цикл Миллера |

| Угол закрытия впускного клапана | Определяет степень сжатия рабочей смеси и уровень насосных потерь |

| Скорость срабатывания клапанов | Обеспечивает стабильность процесса при высоких оборотах |

| Диапазон регулировки фаз | Позволяет использовать разные стратегии (EIVC/LIVC) для различных режимов |

Интеграция с другими системами двигателя через ЭБУ обеспечивает комплексную оптимизацию: изменение фаз газораспределения синхронизируется с корректировкой угла опережения зажигания, длительности впрыска топлива и работы турбонаддува. Благодаря электронному управлению цикл Миллера сохраняет эксплуатационные характеристики обычного двигателя при значительном снижении расхода топлива и выбросов NOx.

Использование цикла Миллера в гибридных силовых установках

Цикл Миллера реализуется через изменение фаз газораспределения для сокращения такта сжатия относительно рабочего хода поршня. Это достигается ранним закрытием впускных клапанов, снижая фактическую степень сжатия при сохранении высокой степени расширения. В гибридных установках данный подход оптимизирует работу ДВС в режимах частичной нагрузки, где традиционные циклы термодинамически неэффективны.

Электромотор компенсирует потерю крутящего момента на низких оборотах, возникающую из-за уменьшенного наполнения цилиндров. Система управления гибридом перераспределяет нагрузку между ДВС и электродвигателем, удерживая бензиновый агрегат в зоне максимального КПД цикла Миллера. Результат – снижение насосных потерь и детонационной чувствительности при работе на бедных смесях.

Ключевые преимущества в гибридных системах

- Повышение термического КПД до 40-42% за счет увеличения степени расширения

- Снижение расхода топлива на 15-20% в городском цикле благодаря:

- Минимизации дросселирования на малых нагрузках

- Стабильному сгоранию сверхбедных смесей (λ=1.6-2.0)

- Компенсация недостатков цикла электромотором:

Проблема цикла Миллера Решение в гибриде Недостаток крутящего момента на низах Тяговая поддержка электродвигателя Задержка отклика дросселя Мгновенный подхват вращающего момента

Технология требует применения турбонаддува для компенсации массового заряда воздуха и системы изменения фаз клапанов (VVT/VVL). В гибридных схемах типа power-split (Toyota, Ford) цикл Миллера позволяет ДВС работать преимущественно как генератор, сохраняя высокий КПД в широком диапазоне скоростей вращения.

Повышение экологических показателей

Цикл Миллера напрямую способствует снижению вредных выбросов за счёт уменьшения механических потерь и оптимизации процесса сгорания. Увеличение степени расширения при сохранении эффективного сжатия снижает пиковые температуры в камере сгорания, что критически важно для подавления образования оксидов азота (NOx).

Снижение расхода топлива – ключевое экологическое преимущество цикла Миллера. Меньший объём топливно-воздушной смеси, требующийся для достижения заданной мощности благодаря использованию наддува и рециркуляции отработавших газов (EGR), пропорционально уменьшает выбросы углекислого газа (CO₂) и несгоревших углеводородов (HC).

Основные экологические преимущества

- Снижение NOx: Более низкие пиковые температуры сгорания минимизируют термическое образование оксидов азота.

- Уменьшение CO₂: Повышенная тепловая эффективность цикла напрямую сокращает удельный расход топлива и выбросы углекислого газа.

- Контроль HC и CO: Улучшенное смесеобразование и полное сгорание при оптимальном соотношении воздух/топливо снижают выбросы несгоревших углеводородов и угарного газа.

- Эффективная работа EGR: Расширенный диапазон стабильной работы двигателя позволяет активнее использовать рециркуляцию отработавших газов без потери мощности, дополнительно подавляя NOx.

| Экологический параметр | Влияние цикла Миллера | Механизм воздействия |

|---|---|---|

| Выбросы NOx | Значительное снижение | Снижение пиковых температур сгорания |

| Выбросы CO₂ | Снижение | Повышение эффективного КПД двигателя |

| Расход топлива | Уменьшение | Увеличение степени расширения и оптимизация фаз газораспределения |

| Эффективность EGR | Повышение | Расширение диапазона устойчивой работы на обеднённых смесях |

Дополнительным фактором является совместимость цикла Миллера с гибридными силовыми установками. Электродвигатели компенсируют возможный дефицит крутящего момента на низких оборотах, характерный для классической реализации цикла, что позволяет сохранить высокую экологичность без ущерба для динамики транспортного средства.

Конструктивные особенности поршневой группы

Поршневая группа в двигателях с циклом Миллера требует усиленной конструкции из-за повышенных термических и механических нагрузок, вызванных спецификой рабочего процесса. Ключевыми требованиями становятся высокая жаропрочность материалов, эффективное охлаждение и оптимизация геометрии для минимизации потерь на трение при сохранении надежности.

Особое внимание уделяется форме днища поршня, которая адаптируется под измененные фазы газораспределения и особенности турбонаддува. Поршневые кольца проектируются с улучшенными герметизирующими свойствами для компенсации сниженного давления в цилиндре на такте впуска, а материалы подбираются с учетом агрессивной среды и высоких температур.

Ключевые элементы и их адаптация

- Поршень: Применяются кованые алюминиевые сплавы с никелевыми вставками в области канавок колец. Днище часто имеет вытеснители для управления завихрением смеси и полости под раннее закрытие клапанов.

- Поршневые кольца:

- Верхнее кольцо – бочкообразное, с молибденовым или керамическим покрытием

- Уменьшенная высота колец для снижения трения

- Оптимизированное радиальное давление для компенсации низкого давления на впуске

- Шатун: Укороченная длина для снижения инерционных нагрузок при высоких оборотах. Используются высокопрочные стали с дробеструйной обработкой.

- Гильзы цилиндров: Никель-кремниевое покрытие (Nikasil) или чугун с графитовой матрицей для снижения трения и улучшения теплоотвода.

Система охлаждения поршня усиливается: применяются масляные форсунки с увеличенным расходом, кольцевые каналы в зоне огневого пояса, а в дизельных вариантах – комбинированное охлаждение (масло + каналы в днище).

Требования к топливной системе и впрыску

Цикл Миллера требует повышенной точности управления впрыском топлива из-за особенностей газораспределения. Закрытие впускных клапанов на такте сжатия происходит позже, чем в классическом цикле Отто, что сокращает фактическое время на подготовку топливовоздушной смеси. Это исключает возможность использования простых карбюраторных систем или механического впрыска.

Ключевым условием является обеспечение стабильного смесеобразования при высокой степени сжатия и работе с турбонаддувом. Топливная система должна компенсировать снижение объемного КПД на низких оборотах из-за уменьшения фактического количества поступающего воздуха, предотвращая детонацию и обеспечивая полное сгорание обедненной смеси.

Критические требования к системе

- Высокое давление впрыска (до 350 бар) для мелкодисперсного распыла топлива

- Многофазный впрыск с возможностью коррекции угла опережения в реальном времени

- Адаптивные форсунки с точным электронным управлением длительностью импульса

- Интеграция с системой наддува для синхронизации подачи воздуха и топлива

| Параметр | Требование | Причина |

|---|---|---|

| Точность дозировки | ±1% от нормы | Компенсация обедненной смеси на средних нагрузках |

| Скорость реакции | < 10 мс | Коррекция при резком изменении нагрузки |

| Диапазон регулировки | 1:50 по объему | Поддержка режимов от холостого хода до максимальной мощности |

- Обязательное использование пьезоэлектрических или электромагнитных форсунок с цифровым управлением

- Наличие датчиков детонации в каждом цилиндре для оперативной коррекции угла опережения впрыска

- Интеграция с системой рециркуляции EGR для управления температурой сгорания

Проблемы с холостым ходом и пути их решения

Особенность цикла Миллера, заключающаяся в позднем закрытии впускных клапанов, приводит к уменьшению фактической степени сжатия по сравнению с геометрической. На холостом ходу это вызывает снижение эффективного давления в цилиндрах и нестабильность крутящего момента. Двигатель испытывает дефицит энергии для поддержания устойчивых оборотов, что проявляется в вибрациях, "плавании" стрелки тахометра и риске самопроизвольной остановки.

Обедненная топливовоздушная смесь, характерная для цикла Миллера в целях экономии, усугубляет проблему на низких оборотах. Недостаточная концентрация топлива замедляет скорость горения, провоцирует пропуски воспламенения и увеличивает неравномерность работы цилиндров. Традиционные методы стабилизации холостого хода становятся малоэффективными из-за специфики газообмена.

Основные подходы к стабилизации холостого хода

Для компенсации недостатков цикла Миллера применяются следующие инженерные решения:

- Системы изменения фаз газораспределения (VVT/VVL): Корректируют момент закрытия впускных клапанов на холостом ходу, искусственно увеличивая степень сжатия и улучшая наполнение цилиндров.

- Адаптивное управление впрыском: Блок управления двигателем (ЭБУ) динамически обогащает смесь на холостом ходу и регулирует угол опережения зажигания для гарантированного воспламенения.

- Регулируемые впускные коллекторы: Используют длинные каналы на низких оборотах для повышения инерции воздушного потока и улучшения наполнения цилиндров.

- Электронное дросселирование: Точное поддержание оборотов за счет автоматической регулировки сечения дроссельной заслонки независимо от положения педали акселератора.

- Управляемый термостат: Поддержание более высокой рабочей температуры охлаждающей жидкости для снижения вязкости масла и уменьшения механических потерь.

Современные ЭБУ интегрируют специализированные алгоритмы стабилизации холостого хода, непрерывно анализирующие сигналы датчиков коленвала, положения дросселя, расхода воздуха и лямбда-зондов. При обнаружении колебаний оборотов система мгновенно корректирует подачу топлива, угол зажигания и положение дроссельной заслонки, обеспечивая плавную работу двигателя даже при минимальных нагрузках.

Недостатки: снижение крутящего момента на низких оборотах

Снижение крутящего момента на низких оборотах напрямую связано с принципом Миллера: укороченный такт впуска ограничивает количество поступающего в цилиндр воздуха. На малых оборотах инерция воздушного потока недостаточна для эффективного заполнения камеры сгорания через позднее закрытие впускных клапанов (или раннее в случае систем с изменяемой фазой газораспределения). В результате воздушно-топливная смесь оказывается обедненной, что снижает давление при сгорании и выходную мощность.

Этот недостаток особенно критичен при трогании с места и разгоне на малых скоростях, когда двигатель не может быстро выйти на оптимальный рабочий диапазон оборотов. Для компенсации инженеры вынуждены применять сложные технические решения, такие как турбонаддув или механические нагнетатели, которые принудительно увеличивают подачу воздуха даже на низких оборотах, что удорожает конструкцию.

Ключевые аспекты проблемы

- Запаздывание отклика: Турбокомпенсация (при её наличии) требует времени на раскрутку турбины ("турбояма").

- Зависимость от электроники: Требуется точное управление фазами ГРМ и давлением наддува через ЭБУ.

- Следствие: Без наддува двигатель Миллера теряет 10-15% крутящего момента в зоне 1000-2500 об/мин.

Сложности при запуске холодного двигателя

При низких температурах воздушно-топливная смесь становится слишком обедненной из-за конденсации бензина на стенках впускного коллектора и цилиндров. Топливо плохо испаряется, что нарушает оптимальное соотношение компонентов для воспламенения. Особенно критично это для двигателей, работающих по циклу Миллера, где фаза впуска удлинена, а степень сжатия повышена.

Увеличенное время открытия впускных клапанов в цикле Миллера способствует обратному выталкиванию части смеси во впускной тракт при низких оборотах стартера. Это дополнительно обедняет смесь в камере сгорания, затрудняя образование искры достаточной мощности для устойчивого воспламенения.

Ключевые проблемы и решения

Основные сложности и методы их компенсации:

- Недостаточное испарение топлива

Применяются форсунки с многоточечным впрыском прямо в цилиндры (GDI) и подогрев впускного коллектора. - Повышенное трение в узлах двигателя

Используются низковязкие масла со специальными присадками, снижающими сопротивление при холодном пуске. - Снижение эффективности АКБ

Устанавливаются батареи повышенной емкости и системы предпускового подогрева охлаждающей жидкости.

Для нивелирования особенностей цикла Миллера производители внедряют:

- Коррекцию фаз газораспределения через систему VVT

- Адаптивные алгоритмы управления впрыском

- Дополнительные свечи накаливания в бензиновых версиях

| Фактор | Влияние на цикл Миллера | Компенсирующая технология |

| Низкая температура смеси | Затрудненное испарение топлива | Нагреватели воздуха во впуске |

| Обедненная смесь | Неустойчивое воспламенение | Кратковременное обогащение при пуске |

Важно: Современные системы управления двигателем динамически корректируют параметры впрыска и зажигания на основе данных датчиков температуры, что минимизирует негативные эффекты при сохранении преимуществ цикла Миллера.

Повышенные требования к системе охлаждения

Реализация цикла Миллера с увеличенной эффективной степенью расширения приводит к более высоким пиковым температурам газов в цилиндрах по сравнению с традиционным циклом Отто. Интенсивное выделение тепла на этапе сгорания требует быстрого и эффективного отвода избыточной энергии для предотвращения локального перегрева критических элементов: поршней, клапанов и стенок камеры сгорания.

Уменьшенная степень сжатия физически снижает скорость движения воздушно-топливной смеси в цилиндре, что ухудшает теплоотвод от деталей к рабочему телу. Это создает риск возникновения детонации и термических деформаций при недостаточной производительности системы охлаждения, особенно в зонах вокруг выпускных клапанов и перемычек между кольцами поршня.

Ключевые аспекты усиления системы охлаждения

- Увеличенная площадь теплообмена: применение радиаторов с повышенной плотностью сот и расширенных водяных рубашек блока цилиндров/головки.

- Высокоэффективные насосы: установка помп с увеличенной производительностью для обеспечения интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости.

- Дополнительные контуры охлаждения: внедрение отдельного контура для турбокомпрессора и системы рециркуляции горячих газов (EGR).

- Управляемые термостаты и вентиляторы: использование электронно-регулируемых компонентов для точного поддержания оптимального температурного диапазона (85-95°C).

- Покрытия теплоотражающего типа: нанесение керамических материалов на поршни и клапаны для снижения теплопритока в детали.

Сравнение экономичности с циклом Аткинсона

Цикл Миллера и цикл Аткинсона объединяет ключевая цель – повышение термического КПД за счет увеличения степени расширения рабочего тела относительно степени сжатия. Оба подхода искусственно создают асимметрию между фазами сжатия и расширения, используя особенности газораспределения. Однако механизмы реализации и эксплуатационные последствия существенно различаются.

Цикл Аткинсона достигает асимметрии путем физического удлинения хода расширения посредством сложного кривошипно-шатунного механизма. В отличие от этого, цикл Миллера использует стандартную механику, но изменяет фазы газораспределения: закрытие впускных клапанов задерживается, что приводит к выталкиванию части топливно-воздушной смеси обратно во впускной коллектор. Это сокращает эффективный ход сжатия при сохранении полного хода расширения.

Ключевые отличия в экономичности

Преимущества цикла Миллера:

- Упрощенная механика – не требует дорогостоящих изменений конструкции двигателя (например, дезаксиального коленвала), что снижает производственные затраты.

- Лучшая адаптация к турбонаддуву – выталкивание смеси снижает температуру в цилиндре, уменьшая риск детонации при высокой степени сжатия.

- Высокий КПД на частичных нагрузках (до 10-15% экономии топлива против Otto-цикла), особенно в гибридных установках, где электромотор компенсирует потерю крутящего момента.

Ограничения в сравнении с Аткинсоном:

- Более выраженное падение крутящего момента на низких оборотах из-за уменьшения фактического рабочего объема.

- Зависимость от точного управления фазами ГРМ (требует сложной электроники), тогда как Аткинсон механически стабилен.

- При равной степени расширения КПД Аткинсона теоретически выше на 3-5% благодаря отсутствию потерь на обратный выброс смеси.

| Параметр | Цикл Миллера | Цикл Аткинсона |

|---|---|---|

| Механизм реализации | Коррекция фаз ГРМ | Изменение геометрии КШМ |

| Потери на перепуск смеси | Присутствуют | Отсутствуют |

| Применимость с турбонаддувом | Высокая | Ограниченная |

| КПД на низких нагрузках | Выше (в гибридах) | Ниже |

Оптимальные обороты для максимального КПД

В цикле Миллера максимальный КПД достигается при строго определённых оборотах двигателя, где эффективность преобразования тепловой энергии в механическую работу оптимальна. Это связано с динамикой газообмена, фаз газораспределения и инерционными потерями: на низких оборотах ухудшается наполнение цилиндров из-за позднего закрытия впускного клапана, а на высоких – растут потери на трение и гидравлическое сопротивление.

Расчётная точка пикового КПД определяется конструкцией системы изменения фаз газораспределения (VVT) и геометрией впускного тракта. Двигатель с циклом Миллера особенно чувствителен к оборотам из-за укороченного такта сжатия, требующего точной синхронизации для минимизации обратного выброса топливной смеси и обеспечения полного использования энергии расширения.

Факторы влияния на оптимальные обороты

- Давление наддува: Турбокомпрессор должен выходить на эффективный режим работы без "турбоямы".

- КПД термодинамического цикла: Баланс между временем для теплообмена и скоростью вращения коленвала.

- Механические потери: Нагрузка на ЦПГ и подшипники возрастает пропорционально квадрату оборотов.

| Обороты (об/мин) | Эффект на КПД | Причина |

|---|---|---|

| 1 500–2 500 | Снижение до 15–20% | Неполное наполнение цилиндров, неэффективная работа турбины |

| 2 800–3 800 | Пик КПД (до 38–40%) | Идеальная синхронизация VVT, минимальные насосные потери |

| 4 500+ | Падение на 8–12% | Рост трения, инерционные потери, детонационные риски |

Критическая зависимость от оборотов требует интеграции с электронными системами управления: ЭБУ динамически корректирует момент закрытия впускного клапана и угол опережения зажигания, удерживая работу двигателя в «зелёной зоне» при изменении нагрузки. Для гибридных установок это позволяет чаще использовать режим Аткинсона-Миллера, где генератор компенсирует крутящий момент вне пика КПД.

Примеры автомобилей с двигателями Миллера

Технология Миллера нашла практическое применение преимущественно в гибридных силовых установках, где её преимущества в термодинамической эффективности максимально раскрываются в комбинации с электромоторами. Основными адептами данной схемы стали японские автопроизводители, интегрировавшие её в свои флагманские модели для снижения расхода топлива и выбросов без потери динамических характеристик.

Наиболее известные реализации двигателей Миллера представлены в линейках Toyota/Lexus и Mazda. Эти моторы отличаются уникальной конструкцией впуска, увеличенной степенью сжатия и работой по циклу Аткинсона на низких нагрузках, переходя в режим Миллера под нагрузкой для оптимизации наполнения цилиндров. Их ключевая задача – работа в оптимальных режимах в качестве генератора для высоковольтной батареи гибрида.

Автомобили с двигателями Миллера

- Toyota Prius (3-го поколения и новее) - Бензиновый ДВС 1.8 л (2ZR-FXE) с циклом Миллера/Аткинсона. Ключевой элемент гибридной системы Hybrid Synergy Drive.

- Lexus LS 600h / LC 500h - Мощные гибридные силовые установки (5.0 л V8 и 3.5 л V6 соответственно) с двигателями Миллера для сочетания высокой мощности и экологичности.

- Mazda Xedos 9 / Eunos 800 (1993-2003) - Первые серийные автомобили с двигателем Миллера (2.3 л V6 KJ-ZEM). Использовали нагнетатель Lysholm для компенсации потери мощности.

- Mazda Demio / Mazda2 Hybrid (2022-н.в.) - Гибридная система e-Skyactiv G с бензиновым ДВС 1.5 л, работающим по циклу Миллера. Разработана совместно с Toyota.

Тенденции развития: комбинированные циклы с наддувом

Современные разработки активно интегрируют цикл Миллера с системами турбонаддува для преодоления ключевого ограничения – снижения удельной мощности. Комбинированный подход позволяет сохранить преимущества цикла (высокий термический КПД и низкий расход топлива) при одновременном увеличении выходной мощности за счет принудительного нагнетания воздуха.

Технология обеспечивает эффективное наполнение цилиндров на всех режимах работы, компенсируя уменьшенную степень сжатия. Это достигается через синхронизацию фаз газораспределения с работой турбокомпрессора, что особенно критично на низких оборотах для предотвращения турбоямы.

Ключевые преимущества комбинированных систем

- Повышение эффективности: Удельный расход топлива снижается на 10-15% благодаря оптимизации сгорания и снижению насосных потерь

- Мощностные характеристики: Турбонаддув компенсирует потерю мощности, характерную для классического цикла Миллера

- Экологичность: Комбинирование с EGR позволяет снизить выбросы NOx на 20-30% при сохранении топливной экономичности

- Адаптивность: Электронное управление наддувом обеспечивает оптимальное давление впуска на любых оборотах

Перспективы развития связаны с интеграцией электрических турбин, обеспечивающих мгновенный отклик, и применением изменяемой степени сжатия. Такие гибридные решения позволяют достичь показателей эффективности свыше 45%, что недостижимо для традиционных ДВС.

Перспективы использования цикла Миллера в водородных ДВС

Цикл Миллера представляет значительный интерес для водородных двигателей внутреннего сгорания (ВДВС) благодаря своей способности повышать эффективность и решать специфические проблемы водорода как топлива. Ключевым преимуществом является возможность достижения высокой эффективной степени сжатия при более низкой механической степени сжатия, что критически важно для предотвращения детонации и преждевременного воспламенения, к которым склонен водород из-за его высокой скорости горения и низкой энергии воспламенения.

Использование стратегии "короткого сжатия" (позднее закрытие впускного клапана) в цикле Миллера позволяет снизить температуру и давление рабочей смеси в конце такта сжатия по сравнению с традиционным циклом Отто при той же механической степени сжатия. Это существенно снижает риск детонации, который является основным ограничивающим фактором для повышения степени сжатия и, следовательно, термического КПД в обычных водородных ДВС. Одновременно достигается снижение насосных потерь на впуске, особенно на частичных нагрузках.

Ключевые преимущества и особенности применения

Основные синергии цикла Миллера и водородного топлива:

- Подавление детонации: Снижение температуры конца сжатия - главный механизм, позволяющий безопасно использовать более высокие степени сжатия для водорода, повышая КПД.

- Повышение термического КПД: Высокая эффективная степень сжатия напрямую ведет к увеличению термического КПД цикла.

- Снижение насосных потерь: Управление наполнением цилиндра за счет позднего закрытия впускного клапана уменьшает потери на дросселирование воздуха на малых и средних нагрузках.

- Контроль температуры выхлопных газов: Более низкие температуры в цилиндре могут способствовать снижению температуры выхлопа, что потенциально уменьшает образование оксидов азота (NOx), хотя основным методом борьбы с NOx в ВДВС остается бедная смесь и рециркуляция выхлопных газов (EGR).

Технические вызовы и направления разработок

Несмотря на потенциал, реализация цикла Миллера в ВДВС сопряжена с инженерными задачами:

- Обеспечение надежного воспламенения бедных смесей: Водород легко воспламеняется, но при очень бедных смесях (необходимых для минимизации NOx и повышения КПД) в условиях пониженного давления и температуры конца сжатия в цикле Миллера могут возникать трудности с устойчивостью воспламенения и скоростью горения.

- Риск обратной вспышки: Низкая энергия воспламенения водорода повышает риск проскока пламени во впускной тракт ("обратная вспышка") во время перекрытия клапанов, особенно при высокой степени рассчитанного на Миллера снижения наполнения. Требуются усовершенствованные стратегии управления фазами газораспределения и конструкция впуска.

- Требования к системе газораспределения: Необходимость точного и быстрого управления фазами впускных клапанов (VVT - Variable Valve Timing, а лучше VVL - Variable Valve Lift) для реализации Миллера на всех режимах работы двигателя.

- Оптимизация турбонаддува: Для компенсации снижения наполнения цилиндра на высоких нагрузках и оборотах требуется эффективный турбонаддув. Синергия цикла Миллера и турбины хорошо известна на бензиновых ДВС, но требует адаптации под характеристики горения водорода.

| Параметр | Традиционный ВДВС (Цикл Отто) | ВДВС с циклом Миллера |

|---|---|---|

| Механическая степень сжатия | Ограничена (10:1 - 14:1) для предотвращения детонации | Может быть выше (14:1 - 16:1+) |

| Эффективная степень сжатия | Равна механической | Выше механической (за счет "укороченного" сжатия) |

| Температура конца сжатия | Высокая (риск детонации/предвоспламенения) | Снижена (лучшая детонационная стойкость) |

| Потенциал термического КПД | Хороший (~42-45%) | Очень высокий (>45%, вплоть до ~50%) |

| Риск обратной вспышки | Умеренный/Высокий | Потенциально повышенный (требует управления) |

Цикл Миллера рассматривается как одна из ключевых технологий для достижения целевых показателей КПД водородных ДВС, конкурентоспособных с топливными элементами. Успешная коммерциализация зависит от решения задач по управлению воспламенением бедных смесей в условиях пониженного наполнения цилиндра и надежному подавлению обратных вспышек. Исследования и разработки активно ведутся ведущими автопроизводителями и научными институтами.

Техническое обслуживание двигателей цикла Миллера

Особенности конструкции двигателей Миллера, включая измененные фазы газораспределения, повышенную степень сжатия и обязательное применение турбонаддува, предъявляют специфические требования к обслуживанию. Ключевое внимание уделяется системам, обеспечивающим управление впуском и эффективное сгорание обедненной топливно-воздушной смеси.

Регулярный контроль и профилактика критически важны для поддержания преимуществ цикла – повышенной термической эффективности и сниженного расхода топлива. Пренебрежение регламентными работами ведет к ускоренному износу компонентов и потере эксплуатационных характеристик.

Ключевые аспекты обслуживания

- Система изменения фаз газораспределения (VVT/VVC):

- Контроль давления масла и чистоты масляных каналов (загрязнения нарушают работу гидравлических муфт)

- Диагностика датчиков положения распредвалов и ошибок управления фазовращателями

- Проверка герметичности соленоидов и уплотнительных колец

- Турбокомпрессор и интеркулер:

- Чистка и проверка лопаток турбины/компрессора на эрозию и замасливание

- Контроль целостности патрубков наддува и интеркулера (утечки снижают эффективность)

- Регламентная замена масла в турбине (используется специфичное термостойкое масло)

- Топливная система и впуск:

- Мониторинг состояния форсунок (требуется точное распыление для бедных смесей)

- Очистка впускного тракта и клапанов от нагара (прямой впрыск снижает риск, но не исключает его)

- Калибровка датчиков кислорода (лямбда-зондов) для коррекции смеси

- Система охлаждения:

- Контроль эффективности работы EGR (рециркуляция отработавших газов снижает температуру сгорания)

- Проверка состояния помпы, термостата и радиаторов (высокие температуры цикла требуют интенсивного отвода тепла)

Периодические процедуры

- Замена моторного масла и фильтра с укороченными интервалами (из-за высоких тепловых нагрузок)

- Диагностика компрессии и герметичности камеры сгорания (особое внимание – состоянию прокладки ГБЦ)

- Адаптация системы управления двигателем после замены компонентов VVT или датчиков

- Очистка датчиков детонации (повышенная степень сжатия увеличивает риск детонационного сгорания)

| Компонент | Риск при нарушении ТО | Метод контроля |

|---|---|---|

| Фазовращатели | Заклинивание, потеря мощности | Сканирование ошибок, тест производительности |

| Турбина | Прогорание крыльчатки, масляное голодание | Визуальный осмотр, проверка люфта вала |

| Клапан EGR | Накопление нагара во впуске | Химическая очистка, проверка хода штока |

Список источников

Изучение цикла Миллера требует обращения к фундаментальным трудам по физиологии почек, где подробно описаны механизмы концентрации мочи и противоточных систем. Анализ современных интерпретаций этого процесса представлен в специализированных медицинских изданиях.

Для подготовки материала использовались авторитетные научные публикации, учебники по нефрологии и физиологии, а также обзоры молекулярных механизмов осморегуляции. Ключевые источники перечислены ниже.

- Гайтон А.К., Холл Дж.Э. Медицинская физиология. Глава "Физиология почек".

- Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. Раздел "Countercurrent Multiplication".

- Статья "Molecular Mechanisms of Urine Concentration" в журнале Physiological Reviews.

- Лекции по почечной физиологии медицинского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Vander's Renal Physiology. Глава "Concentrating and Diluting Mechanisms".

- Научный обзор "Countercurrent Systems in the Kidney" в American Journal of Nephrology.

- Физиология человека под редакцией Покровского В.М., Коротько Г.Ф. Том "Выделительная система".