Как устроен электромагнитный клапан

Статья обновлена: 14.01.2026

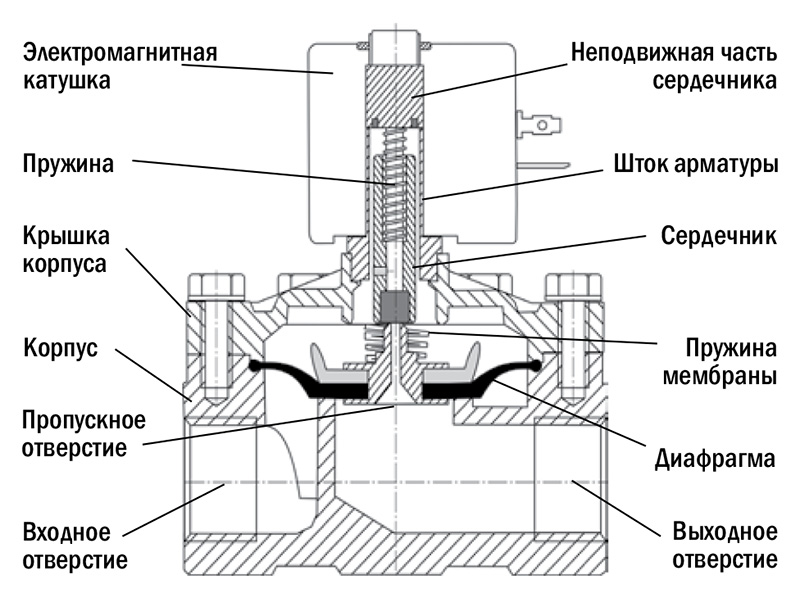

Электромагнитный клапан - автоматическое устройство управления потоками жидкостей и газов, преобразующее электрический сигнал в механическое движение запорного элемента. Конструкция обеспечивает дистанционное управление технологическими процессами в промышленных установках, системах отопления, медицинском оборудовании и бытовых приборах.

Ключевой элемент клапана - соленоид (электромагнитная катушка), создающий магнитное поле при подаче напряжения. Это поле воздействует на подвижный плунжер, соединённый с затвором. При активации катушки плунжер изменяет положение запорного элемента (мембраны, поршня или золотника), открывая или перекрывая проходное сечение корпуса.

Основные компоненты электромагнитного клапана

Электромагнитный клапан содержит несколько обязательных элементов, обеспечивающих его функционирование. Ключевыми частями являются корпус, соленоидная катушка, подвижный плунжер (якорь), возвратная пружина и уплотнительные элементы. Корпус формирует гидравлический контур и точки подключения, а катушка преобразует электрическую энергию в магнитное поле для управления потоком среды.

Дополнительные компоненты варьируются в зависимости от типа клапана. В моделях непрямого действия присутствуют пилотный канал, диафрагма или поршень, использующие перепад давления для работы. Все элементы должны быть согласованы по материалам и геометрии, чтобы обеспечить герметичность, коррозионную стойкость и точное срабатывание при подаче управляющего сигнала.

Детали конструкции

- Корпус: Изготавливается из латуни, нержавеющей стали или пластика. Содержит входной/выходной патрубки, камеру потока и посадочные места для других компонентов.

- Соленоидная катушка: Медная обмотка на каркасе с сердечником. При подаче напряжения создаёт электромагнитное поле, перемещающее плунжер.

- Плунжер (якорь): Ферромагнитный стержень, передающий усилие на запорный элемент. Перемещается внутри направляющей втулки.

- Возвратная пружина: Обеспечивает автоматическое закрытие/открытие клапана при снятии напряжения (нормально-закрытые/нормально-открытые версии).

- Уплотнения: Прокладки и кольца из EPDM, NBR, FKM или PTFE. Герметизируют зоны контакта плунжера, корпуса и соединений.

- Диафрагма/поршень (в клапанах непрямого действия): Разделяет управляющую и рабочую камеры. Реагирует на перепад давления при открытии пилотного канала.

| Компонент | Критерии выбора |

|---|---|

| Материал корпуса | Химическая совместимость со средой, давление, температура |

| Материал уплотнений | Температурный диапазон, стойкость к абразивам и агрессивным средам |

| Тип катушки | Напряжение питания (AC/DC), класс защиты IP, мощность |

Назначение корпуса и материалы его изготовления

Корпус электромагнитного клапана выполняет функцию герметичной защиты внутренних компонентов от внешних воздействий. Он обеспечивает структурную целостность устройства, формирует каналы для рабочей среды и служит монтажным основанием для катушки, сердечника и уплотнений.

Материалы корпуса подбираются исходя из условий эксплуатации: давления, температуры, химических свойств транспортируемой среды. Для агрессивных жидкостей или газов применяются коррозионностойкие сплавы, тогда как в стандартных условиях часто используются композитные полимеры, снижающие стоимость и массу изделия.

Ключевые функции и требования

- Герметизация: Предотвращение утечек рабочей среды через соединения

- Механическая прочность: Сопротивление вибрациям и давлению до 250 Бар

- Термостабильность: Сохранение свойств при температурах от -50°C до +150°C

- Химическая инертность: Устойчивость к окислению и коррозии

Распространённые материалы изготовления включают:

- Латунь (марки CW617N, CW602N) для нейтральных сред

- Нержавеющую сталь (AISI 304, 316) для агрессивных сред

- Технические полимеры: PPS, PTFE, PEEK для химически активных сред

- Алюминиевые сплавы с анодным покрытием для облегчённых конструкций

| Материал | Диапазон давлений (Бар) | Стойкость к коррозии |

| Латунь | 0-25 | Умеренная |

| Нержавеющая сталь | 0-250 | Высокая |

| PPS | 0-16 | Исключительная |

Конструкция корпуса включает фланцевые соединения или резьбовые порты (G¼, NPT½), а также уплотнительные поверхности для мембраны или плунжера. Толщина стенок рассчитывается с 3-кратным запасом прочности относительно рабочего давления.

Конструктивное исполнение катушки соленоида

Катушка соленоида представляет собой цилиндрическую намотку изолированного медного провода (эмальпровода), размещенную на каркасе из диэлектрического материала (полимер, термореактивный пластик). Каркас обеспечивает механическую прочность, электрическую изоляцию обмотки и защиту от внешних воздействий. Внутри каркаса располагается подвижный ферромагнитный сердечник (якорь), образующий с катушкой магнитную систему.

Обмотка выполняется в несколько слоев с равномерным распределением витков для создания однородного магнитного поля. Толщина провода и количество витков определяют электрическое сопротивление катушки, рабочее напряжение и величину электромагнитной силы. Выводы обмотки присоединяются к контактным штырям или клеммам на корпусе для подключения к источнику питания.

Ключевые элементы и особенности

Основные конструктивные компоненты катушки включают:

- Каркас: Формирует основу для намотки, изолирует витки. Может иметь фланцы для крепления.

- Обмотка: Медный эмалированный провод (реже алюминиевый), намотанный с заданным шагом и плотностью.

- Изоляция: Межвитковая (эмалевое покрытие провода), межслойная (пропитка лаком или изоляционная пленка) и внешняя (герметизирующий компаунд или корпус).

- Магнитопровод: Стационарный сердечник (внутри каркаса) и подвижный якорь, замыкающий магнитный поток.

Для защиты от влаги, пыли и механических повреждений катушка часто заливается компаундом (эпоксидным или полиуретановым) и помещается в металлический или пластиковый кожух. Крепление к корпусу клапана осуществляется с помощью резьбовой втулки, зажимного кольца или монтажных лапок.

| Параметр | Влияние на конструкцию |

|---|---|

| Рабочее напряжение | Опредеет толщину изоляции, количество витков и сечение провода |

| Тепловыделение | Требует применения термостойких материалов и принудительного охлаждения |

| Условия эксплуатации | Диктует степень защиты (IP), выбор компаунда и коррозионностойких материалов |

В исполнении для взрывоопасных сред применяется искробезопасная конструкция с дополнительным защитным кожухом и ограничением температуры поверхности. Форма катушки (круглая, прямоугольная) и способ монтажа (прямой, втычной) адаптируются под конкретный тип электромагнитного клапана.

Магнитный сердечник и его материальное исполнение

Магнитопровод электромагнитного клапана состоит из неподвижного ярма и подвижного якоря, формирующих замкнутый магнитный контур при подаче напряжения на катушку. Подвижный якорь механически соединён с запорным элементом клапана, что позволяет преобразовывать электромагнитную энергию в линейное перемещение для управления потоком рабочей среды.

К материалам сердечника предъявляются жёсткие требования: высокая магнитная проницаемость для усиления магнитного потока, низкая коэрцитивная сила для уменьшения остаточной намагниченности, минимальные потери на вихревые токи. Дополнительно учитываются механическая прочность, коррозионная стойкость и стабильность характеристик в рабочих температурных диапазонах.

Ключевые материалы и их применение

| Материал | Свойства | Область применения |

|---|---|---|

| Электротехническая сталь | Низкие гистерезисные потери, высокая индукция насыщения | Клапаны переменного тока, мощные электромагниты |

| Чистое железо | Высокая начальная проницаемость, пластичность | Малонагруженные клапаны постоянного тока |

| Ферриты | Минимальные вихревые токи, стойкость к коррозии | Высокочастотные клапаны, компактные конструкции |

| Пермаллой | Максимальная магнитная проницаемость, малая коэрцитивная сила | Прецизионные клапаны с малым гистерезисом |

Для снижения потерь на вихревые токи сердечники из электротехнической стали выполняются шихтованными – собираются из отдельных изолированных пластин. В высокоскоростных клапанах применяются порошковые материалы (Soft Magnetic Composites), обеспечивающие трёхмерное распределение магнитного потока и снижение акустического шума.

Функционирование подвижного плунжера

Плунжер, представляющий собой металлический шток с уплотнительным элементом на конце, является ключевым исполнительным компонентом. Он размещён внутри герметичной катушки и подпружинен в направлении, перекрывающем поток среды.

В обесточенном состоянии пружина прижимает плунжер к седлу клапана, блокируя проходное отверстие. Уплотнительная манжета или прокладка на торце плунжера обеспечивает герметичный контакт с седлом, предотвращая утечки рабочей среды.

Процесс срабатывания

При подаче напряжения на катушку создаётся электромагнитное поле, генерирующее силу, преодолевающую сопротивление пружины. Плунжер линейно перемещается вдоль оси катушки, отрываясь от седла и открывая проход для жидкости или газа.

Особенности движения:

- Линейное перемещение - строго прямолинейное без вращения

- Коррекция положения - направляющие втулки предотвращают перекосы

- Безударная посадка - демпферы смягчают контакт при закрытии

| Состояние | Положение плунжера | Воздействие |

|---|---|---|

| Без напряжения | Прижат к седлу | Поток перекрыт |

| Под напряжением | Оттянут от седла | Поток открыт |

Скорость перемещения зависит от конструкции пружины и мощности электромагнитного поля. В нормально-открытых клапанах применяется обратная схема: пружина удерживает плунжер в открытом положении, а электромагнит притягивает его для перекрытия потока.

Роль возвратной пружины в механизме

Возвратная пружина обеспечивает перемещение якоря соленоида в исходное положение при прекращении подачи управляющего напряжения на катушку. Без этого элемента клапан оставался бы в последнем зафиксированном состоянии, что нарушило бы его базовый принцип работы.

В нормально закрытых клапанах пружина постоянно прижимает запорный элемент к седлу, создавая необходимое усилие для герметизации. В нормально открытых конструкциях она удерживает проход рабочей среды свободным до момента подачи электрического сигнала.

Ключевые функции возвратной пружины

- Гарантированное возвращение якоря в начальную позицию после обесточивания катушки

- Обеспечение герметичности за счёт создания требуемого прижимного усилия в закрытом состоянии

- Компенсация остаточной намагниченности, предотвращающая залипание якоря

- Преодоление сопротивления уплотнений и рабочей среды при срабатывании

Жёсткость пружины рассчитывается исходя из баланса сил: она должна создавать достаточное усилие для возврата, но не препятствовать срабатыванию электромагнита при номинальном напряжении. Неправильный подбор параметров приводит к дребезгу, неполному закрытию или повышенному энергопотреблению.

| Тип клапана | Состояние без тока | Действие пружины |

|---|---|---|

| Нормально закрытый (NC) | Закрыт | Прижимает запорный элемент к седлу |

| Нормально открытый (NO) | Открыт | Удерживает запорный элемент в отведённом положении |

Уплотнительные элементы для герметизации

В электромагнитных клапанах уплотнительные элементы критически важны для предотвращения утечек рабочей среды (газа, жидкости, пара) между подвижными/неподвижными частями и корпусом. Они обеспечивают стабильную работу в условиях перепадов давления, температурных колебаний и вибраций.

Основные функции включают герметизацию зоны контакта сердечника с седлом клапана, изоляцию катушки от рабочей среды, уплотнение соединения корпуса с трубопроводом и защиту штока в зоне его перемещения. От их надежности напрямую зависят КПД и ресурс устройства.

Типы уплотнений и материалы

- Седловые уплотнения: Кольца из EPDM, FKM (фторкаучук), NBR (нитрильный каучук) или PTFE (тефлон), монтируемые на сердечнике или седле. Обеспечивают основной контакт при закрытии.

- Уплотнения штока: Сальниковые набивки или манжеты из PTFE, компрессионные кольца для предотвращения протечек вдоль оси движения.

- Корпусные прокладки: Плоские кольца (спирально-навитые, металлические с графитом) или эластомерные O-rings между фланцами/резьбовыми соединениями.

- Катушечные уплотнения: Диафрагмы или барьерные мембраны из EPDM/FKM, изолирующие электромагнитный узел от среды.

Ключевые требования к материалам: Химическая стойкость к средам, температурный диапазон эксплуатации (от -40°C до +180°C для FKM), износоустойчивость, низкая адгезия к налипающим частицам. Для агрессивных сред применяют PTFE, термопласты (PEEK) или металлические уплотнения.

| Параметр | EPDM | NBR | FKM | PTFE |

| Макс. темп. (°C) | +150 | +100 | +200 | +260 |

| Мин. темп. (°C) | -50 | -30 | -20 | -100 |

| Стойкость к маслам | Средняя | Высокая | Очень высокая | Абсолютная |

| Химстойкость | Кислоты/щелочи | Углеводороды | Агрессивные реагенты | Универсальная |

При проектировании учитывают давление среды: для высоких нагрузок (свыше 40 бар) применяют армированные уплотнения или комбинации (например, O-ring + PTFE-направляющая). Износ элементов требует периодической замены – это основной фактор при обслуживании клапана.

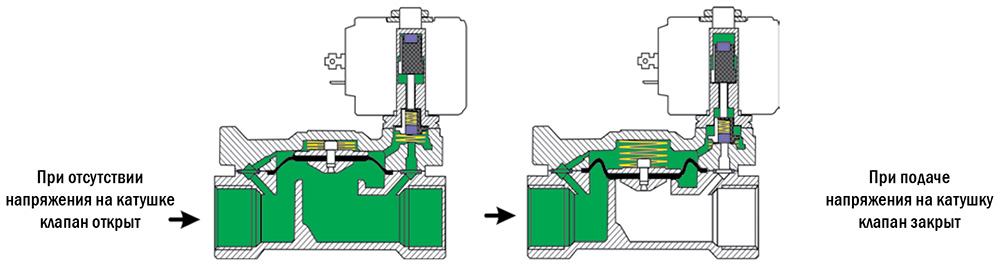

Принцип работы нормально закрытой версии

В обесточенном состоянии клапан физически перекрывает поток рабочей среды. Сила пружины, установленной внутри корпуса, прижимает мембрану или поршень к седлу клапана. Это создает герметичное уплотнение, предотвращая прохождение жидкости или газа через проточный канал. Пружина рассчитана на преодоление давления среды при номинальных параметрах системы.

При подаче напряжения на катушку соленоида возникает электромагнитное поле. Это поле генерирует силу, преодолевающую сопротивление пружины и давление среды. Сердечник, жестко связанный с мембраной или поршнем, втягивается в катушку. Подвижный элемент отрывается от седла, открывая проходное отверстие. Рабочая среда получает возможность свободно протекать через корпус клапана.

Ключевые особенности состояния

Цикл работы определяется наличием или отсутствием электрического управления:

- Без напряжения: Пружина удерживает запорный элемент в положении "Закрыто".

- С напряжением: Электромагнитная сила поднимает запорный элемент, переводя клапан в состояние "Открыто".

| Режим | Состояние катушки | Положение клапана |

| Обычное (Нормальное) | Без питания | Закрыт |

| Рабочее | Под напряжением | Открыт |

При снятии управляющего сигнала электромагнитное поле исчезает. Пружина мгновенно возвращает сердечник и связанный с ним запорный элемент в исходное положение, перекрывая поток. Такая конструкция обеспечивает аварийное закрытие при отключении энергии, что критично для безопасности многих систем.

Механика работы нормально открытого варианта

В обесточенном состоянии сердечник под действием возвратной пружины находится в верхнем положении, не перекрывая седло клапана. Поток рабочей среды свободно проходит через открытое проходное отверстие, обеспечивая движение жидкости или газа. Сила пружины превышает противодавление среды, удерживая систему в стабильно открытой конфигурации без внешнего энергоснабжения.

При подаче напряжения на катушку электромагнита генерируется магнитное поле, которое преодолевает сопротивление пружины и притягивает сердечник вниз к уплотнительной поверхности. Плунжер плотно прижимается к седлу клапана, герметично перекрывая проходное сечение и полностью останавливая поток. При прекращении подачи тока магнитное поле исчезает, и пружина мгновенно возвращает сердечник в исходное открытое положение.

Ключевые компоненты и их функции

| Компонент | Роль в работе НО клапана |

|---|---|

| Возвратная пружина | Обеспечивает открытое положение при обесточивании, создавая усилие против магнитного поля |

| Электромагнитная катушка | Генерирует магнитное поле для перемещения сердечника при подаче напряжения |

| Подвижный сердечник (плунжер) | Перемещается вдоль оси, непосредственно перекрывая/открывая поток |

| Уплотнительная мембрана/прокладка | Обеспечивает герметичность в закрытом состоянии при контакте с седлом |

Процесс открытия при подаче напряжения

При подаче электрического тока на катушку клапана возникает электромагнитное поле. Это поле создаёт силу притяжения, воздействующую на подвижный сердечник (якорь), преодолевающую сопротивление возвратной пружины и давление рабочей среды.

Якорь начинает перемещаться вверх, отрываясь от седла клапана. Данное движение открывает проходное отверстие, позволяя среде свободно протекать через корпус устройства. Скорость перемещения якоря зависит от величины приложенного напряжения и конструкции катушки.

Ключевые этапы процесса

- Подача напряжения на клеммы катушки

- Формирование электромагнитного поля в сердечнике

- Преодоление усилия пружины электромагнитной силой

- Линейное перемещение якоря вдоль направляющей

- Отрыв уплотнительной мембраны/плунжера от седла

- Открытие расчётного проточного канала

Время срабатывания современных электромагнитных клапанов составляет от 5 до 150 миллисекунд и определяется массой подвижных элементов, силой тока и рабочим зазором. Важным условием является превышение электромагнитного усилия над противодействующими силами:

- Упругости возвратной пружины

- Динамического давления потока

- Силы трения в направляющих

- Сил вязкости среды

При стабильном напряжении система удерживается в открытом состоянии до прекращения подачи тока. Плотность прилегания уплотнения в закрытом положении и отсутствие вибрации в рабочем режиме обеспечиваются точным расчетом магнитного зазора и жесткостью пружины.

Автоматическое закрытие при обесточивании

Данная функция реализуется благодаря конструкции нормально-закрытых (NC) электромагнитных клапанов. В их основе лежит возвратная пружина, постоянно воздействующая на сердечник или мембрану, удерживая проходное сечение в закрытом состоянии при отсутствии управляющего сигнала. Подача напряжения на катушку создаёт электромагнитное поле, преодолевающее усилие пружины и открывающее клапан.

При исчезновении питания электромагнитная сила мгновенно прекращается, и пружина принудительно возвращает запорный элемент в исходное положение, перекрывая поток рабочей среды. Это обеспечивает аварийное прекращение подачи газа, воды или пара без дополнительных устройств управления, критически важное для предотвращения утечек или технологических аварий.

Ключевые аспекты работы

Конструктивные элементы, обеспечивающие автоматическое закрытие:

- Возвратная пружина – создаёт постоянное усилие на закрытие

- Уплотнительный элемент (мембрана, поршень, золотник) – физически перекрывает седло клапана под действием пружины

- Отсутствие фиксации – запорный механизм не имеет механической или магнитной блокировки в открытом состоянии

Сравнение типов клапанов:

| Параметр | Нормально-закрытый (NC) | Нормально-открытый (NO) |

|---|---|---|

| Состояние без питания | Закрыт | Открыт |

| Автоматическое закрытие при обесточивании | Да | Нет |

| Основная сфера применения | Системы безопасности, аварийные линии | Магистрали постоянной подачи |

Преимущества системы:

- Повышение безопасности технологических процессов

- Минимизация рисков при аварийных отключениях электроэнергии

- Отсутствие необходимости в резервных источниках питания для закрытия

- Сокращение времени срабатывания до 20-500 мс в зависимости от модели

Роль магнитного поля в управлении потоком

Ключевая роль магнитного поля заключается в преобразовании электрического сигнала управления в механическое движение, необходимое для открытия или закрытия проходного сечения клапана. Это преобразование осуществляется соленоидом (электромагнитной катушкой), который является сердцем устройства.

При подаче электрического тока на катушку вокруг нее создается сильное магнитное поле. Это поле воздействует на ферромагнитный сердечник (плунжер или якорь), расположенный внутри катушки или в непосредственной близости от нее.

Принцип преобразования энергии

Магнитное поле генерирует силу притяжения между катушкой и сердечником:

- Электрическая энергия (ток в катушке) → Магнитная энергия (поле) → Механическая энергия (перемещение сердечника).

Сердечник механически связан с запорным элементом клапана (тарелкой, мембраной или шариком). Перемещение сердечника под действием магнитной силы приводит к прямому воздействию на этот запорный элемент:

- Открытие клапана: При подаче тока магнитное поле притягивает сердечник, преодолевая силу возвратной пружины и/или давление среды. Запорный элемент отходит от седла, открывая путь потоку жидкости или газа.

- Закрытие клапана: При снятии тока магнитное поле исчезает. Возвратная пружина (или давление среды в нормально-открытых клапанах) немедленно перемещает сердечник и связанный с ним запорный элемент обратно на седло, герметично перекрывая поток.

Сила магнитного поля, а значит и усилие, прилагаемое к сердечнику, прямо пропорциональна силе тока, протекающего через катушку, и количеству витков в ней. Это позволяет точно управлять работой клапана.

| Состояние катушки | Магнитное поле | Положение сердечника | Состояние клапана |

|---|---|---|---|

| Под током | Присутствует | Втянут | Открыт (НО) / Закрыт (НЗ) |

| Без тока | Отсутствует | Выдвинут (пружиной) | Закрыт (НО) / Открыт (НЗ) |

Таким образом, магнитное поле выступает в роли бесконтактного исполнительного механизма, обеспечивая быстрое, дистанционное и надежное управление потоком рабочей среды за счет прямого преобразования электрической энергии в линейное перемещение запирающего органа.

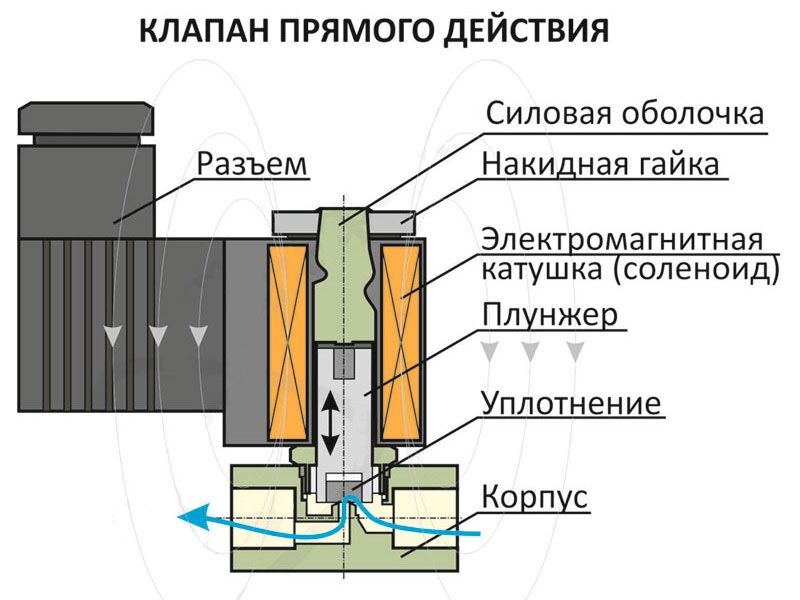

Классификация клапанов прямого и пилотного действия

Клапаны прямого действия осуществляют открытие/закрытие исключительно за счет электромагнитного усилия катушки. При подаче напряжения сердечник напрямую воздействует на запорный элемент (мембрану, поршень или шарик), преодолевая силу пружины и давление среды. Такие конструкции работают без минимального перепада давления и функционируют от нулевого давления.

В клапанах пилотного действия (непрямого действия) электромагнит управляет вспомогательным пилотным каналом. Основной запорный элемент открывается/закрывается за счет энергии рабочей среды: давление жидкости или газа через пилотное отверстие воздействует на мембрану или поршень. Для работы требуется минимальный перепад давления на клапане (обычно 0.2-0.5 бар).

| Критерий | Прямого действия | Пилотного действия |

|---|---|---|

| Принцип работы | Прямое механическое воздействие сердечника на затвор | Использование давления среды для перемещения основного затвора |

| Энергопотребление | Высокое (необходимо преодоление давления среды) | Низкое (усилие требуется только для пилотного контура) |

| Требуемый перепад давления | Не требуется | Обязателен (мин. 0.2-0.5 бар) |

| Скорость срабатывания | Быстрая | Медленная (зависит от давления среды) |

| Типовое применение | Вакуумные системы, низкое давление, малые диаметры | Высокое давление, большие проходные диаметры |

Ключевые конструктивные отличия определяют сферу применения: клапаны прямого действия используются при отсутствии давления или малых диаметрах, тогда как пилотные эффективны для больших расходов и высоких давлений благодаря энергоэффективности. Выбор типа зависит от параметров системы и экономических требований.

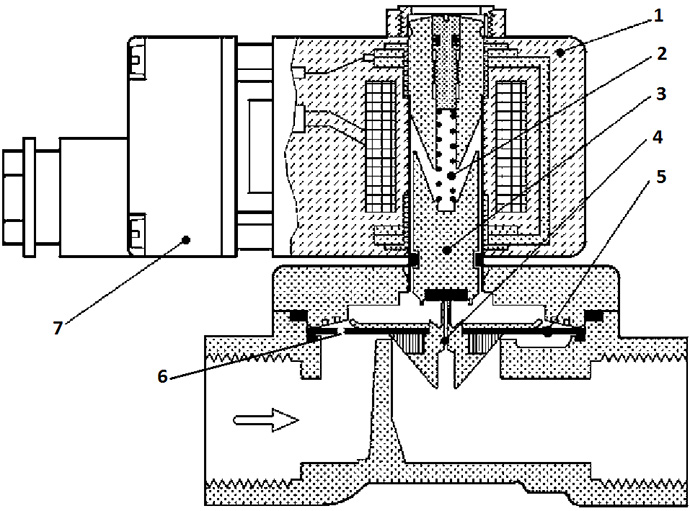

Конструктивное отличие пилотных моделей

Пилотные электромагнитные клапаны отличаются двухступенчатым принципом действия, где соленоид управляет не основным потоком среды, а вспомогательным пилотным каналом. Основная мембрана или поршень перемещается за счет перепада давления, создаваемого через этот канал.

В отличие от прямого действия, здесь требуется минимальное давление среды (обычно от 0.2-0.5 бар) для корректной работы. Соленоид воздействует на малый пилотный клапан, который открывает доступ среды в полость над мембраной, снимая усилие прижима и позволяя основному потоку поднять мембрану.

Ключевые элементы конструкции

- Двойная мембрана или поршень с уравновешивающими отверстиями для управления перепадом давления

- Пилотный канал малого диаметра, соединенный с камерой над мембраной

- Демпферный жиклёр для плавного срабатывания

- Усиленная пружина в камере над мембраной для принудительного закрытия

| Компонент | Назначение |

|---|---|

| Пилотное отверстие | Сброс давления из надмембранной камеры при срабатывании соленоида |

| Балансировочное отверстие | Постепенное выравнивание давления по обе стороны мембраны |

| Фильтр перед пилотным каналом | Защита от засорения мелких проточных сечений |

При подаче напряжения соленоид открывает пилотный канал, давление над мембраной падает. Разница давлений снизу и сверху мембраны создает подъемную силу, преодолевающую усилие пружины. При обесточивании пилотный канал закрывается, давление над мембраной восстанавливается через балансировочное отверстие, прижимая мембрану к седлу.

Принцип работы пилотного управления

Пилотное управление применяется в электромагнитных клапанах для управления большими расходами среды или высокими давлениями при использовании маломощной катушки соленоида. Основная рабочая мембрана (или поршень) здесь открывается и закрывается не напрямую электромагнитным усилием, а за счёт разницы давлений в системе.

Соленоидный пилотный клапан (пилот) представляет собой небольшой электромагнитный клапан, управляющий потоком среды в камере над основной мембраной. При подаче напряжения на катушку пилот открывает или перекрывает канал, соединяющий полость над мембраной с линией низкого давления (обычно выходом клапана или атмосферой), что вызывает изменение баланса сил на мембране.

Последовательность работы

Процесс открытия основного клапана осуществляется следующим образом:

- Закрытое состояние: Давление среды действует на обе стороны мембраны через специальное отверстие (балансировочное). Площадь верхней части мембраны больше нижней, поэтому результирующая сила прижимает её к седлу, удерживая клапан закрытым.

- Подача напряжения: Катушка соленоида активируется, открывая пилотный клапан. Среда из полости над мембраной сбрасывается через пилот в выходной патрубок (или атмосферу).

- Разгерметизация верхней камеры: Давление над мембраной падает. Сила давления среды под мембраной теперь превышает силу сверху (из-за разницы площадей).

- Подъём мембраны: Мембрана поднимается, открывая основной проход для потока среды.

Для закрытия клапана напряжение с катушки снимается:

- Пилотный клапан закрывается, перекрывая сброс среды из верхней камеры.

- Через балансировочное отверстие давление над мембраной выравнивается с давлением на входе.

- Преобладающая сила давления на верхнюю (большую) площадь мембраны прижимает её к седлу, перекрывая поток.

Ключевое преимущество: Электромагнитному приводу требуется лишь преодолеть сопротивление небольшого пилотного канала, а не основного потока, что резко снижает требуемую мощность катушки и габариты соленоида.

| Состояние | Действие катушки | Давление над мембраной | Положение мембраны |

|---|---|---|---|

| Закрыто | Без напряжения | Высокое (равно входному) | Прижата к седлу |

| Открывается | Напряжение подано | Падает (сброс через пилот) | Поднимается |

| Открыто | Напряжение подано | Низкое | Поднята |

| Закрывается | Напряжение снято | Восстанавливается (через баланс. отверстие) | Опускается |

Зависимость от перепада давления в системе

Рабочие характеристики электромагнитных клапанов напрямую зависят от перепада давления (ΔP) между входом и выходом. Этот параметр определяет усилие, необходимое для открытия/закрытия запорного элемента, и влияет на скорость срабатывания. При недостаточном ΔP клапан может не открыться полностью или не создать требуемого расхода среды, особенно в нормально-закрытых моделях с пилотным управлением.

Минимально допустимый перепад давления указывается производителем для каждого типа клапана. В системах с низким ΔP (менее 0,5 бар) применяются клапаны прямого действия или конструкции с принудительным подъемом штока. Для жидкостей критичность ΔP выше, чем для газов, из-за большей плотности среды и сил трения в уплотнениях.

Ключевые аспекты зависимости

Влияние на тип клапана:

- Прямого действия: Работают при нулевом ΔP, но требуют высокой мощности катушки

- Непрямого (пилотного) действия: Нуждаются в минимальном ΔP (обычно ≥0.3-0.5 бар) для создания управляющего усилия

Эксплуатационные последствия:

- При недостаточном ΔP возможны:

- Вибрация золотника

- Неполное открытие

- Гидравлические удары при закрытии

- Избыточный ΔP приводит к:

- Ускоренному износу седла

- Шумообразованию

- Кавитации в жидкостных системах

| Тип системы | Рекомендуемый min ΔP | Типичные решения |

|---|---|---|

| Водоснабжение | ≥0.2 бар | Клапаны с плавающей мембраной |

| Пневматика | ≥0.1 бар | Поршневые конструкции |

| Паровые системы | ≥0.4 бар | Усиленные приводы, термостабильные уплотнения |

Компенсационные методы: При проектировании систем с нестабильным давлением используют редукционные клапаны перед электромагнитным узлом, демпферные камеры или выбирают модели с ручным дублером. Для высоких ΔP применяют многоступенчатое пилотное управление и армированные мембраны.

Преимущества прямого действия при нулевом давлении

Электромагнитные клапаны прямого действия обеспечивают стабильную работу даже при полном отсутствии давления в системе. Это достигается за счёт конструкции, где сердечник катушки напрямую соединён с запорным элементом без использования мембраны или поршня.

Отсутствие зависимости от минимального перепада давления позволяет использовать такие клапаны в вакуумных системах, гравитационных установках и резервуарах с самотечным потоком. Управление осуществляется исключительно электромагнитной силой, преодолевающей сопротивление пружины.

Ключевые эксплуатационные преимущества

- Старт с "сухой" линии – запуск системы без предварительного заполнения трубопровода

- Работа в статической среде – контроль жидкостей/газов без движения потока

- Отказоустойчивость – автоматическое закрытие при отключении питания благодаря возвратной пружине

Важное ограничение: мощность катушки должна соответствовать усилию пружины и массе запорного элемента, что может увеличить энергопотребление по сравнению с клапанами непрямого действия.

| Тип системы | Пример применения |

| Вакуумные установки | Отсечение камер от насосов |

| Гравитационные линии | Управление сливом резервуаров |

| Системы с низким давлением | Контроль газовых подушек в топливных баках |

Требования к минимальному рабочему давлению

Минимальное рабочее давление электромагнитного клапана определяется конструкцией и типом привода. В нормально закрытых моделях с прямым управлением для преодоления усилия пружины и открытия затвора требуется достаточный перепад давления на входе и выходе. При недостаточном давлении клапан либо не откроется полностью, либо будет работать нестабильно.

Для клапанов пилотного (непрямого) управления минимальное давление критично, так как пилотный канал использует энергию среды для создания усилия на мембране или поршне. При давлении ниже указанного производителем значения пилотный механизм не сработает, что исключит открытие основного затвора.

Факторы влияния

- Тип уплотнения: Мембранные клапаны требуют минимального давления для герметичного прижатия уплотнения к седлу.

- Диаметр условного прохода (Ду): Крупногабаритные клапаны обычно нуждаются в более высоком минимальном давлении из-за больших рабочих площадей.

- Характеристики среды: Вязкие жидкости или среды с примесями могут повышать требуемое минимальное давление.

| Тип клапана | Типичный диапазон мин. давления |

|---|---|

| Прямого действия (малогабаритный) | 0 бар (работает от 0) |

| Непрямого действия (мембранный) | 0.3 - 1.5 бар |

| Поршневой (высокий расход) | ≥ 1 бар |

Важно: Точные значения указываются производителем в технической документации. Использование клапана ниже минимального давления приводит к:

- Неполному открытию/закрытию,

- Вибрации и гидроударам,

- Преждевременному износу уплотнений.

Для систем с низким давлением применяют клапаны прямого действия с усиленной катушкой или специальные конструкции с принудительным подъемом штока.

Калибровка устовного прохода под конкретный поток

Калибровка условного прохода (Ду) электромагнитного клапана обеспечивает точное соответствие пропускной способности технологическим требованиям системы. Подбор осуществляется на основе расчета требуемого коэффициента расхода (Kv), учитывающего свойства рабочей среды, перепад давления на клапане и необходимый объемный расход. Неверный выбор приводит к потерям давления, кавитации или недостаточной производительности.

Расчетный Kv сравнивается с табличными значениями для разных типоразмеров клапанов. Выбирается ближайший больший стандартный типоразмер, гарантирующий запас по пропускной способности 10-20%. Для нестандартных условий (высокие температуры, вязкие среды) применяются поправочные коэффициенты, корректирующие номинальный Kv.

Факторы влияния на калибровку

- Характеристики среды: плотность, вязкость, температура, агрессивность.

- Параметры системы: рабочее давление, допустимый перепад на клапане, требуемая скорость потока.

- Тип клапана: конструкция седла и запорного элемента (игольчатый, тарельчатый, мембранный).

- Режим работы: непрерывный или импульсный, частота срабатываний.

| Параметр | Влияние на выбор Ду | Метод учета |

|---|---|---|

| Вязкость среды > 50 сСт | Уменьшение эффективного Kv | Применение коэффициента вязкости (Kvisc) |

| Температура > 80°C | Термическое расширение, риски кавитации | Корректировка по Pнасыщ и запасу по давлению |

| Абразивные примеси | Ускоренный износ седла | Выбор Ду на размер больше + защитные покрытия |

Критические ошибки: Использование завышенного Ду увеличивает стоимость, инерционность системы и риск гидроудара. Заниженный Ду провоцирует шумы, вибрацию и падение КПД системы. Для точного подбора применяются формулы:

Kv = Q / √(ΔP / ρ) (для жидкостей),

Kv = Q / (5.05 × √(ΔP × (Pвх + 1.013) × ρ / T)) (для газов),

где Q – расход (м³/ч), ΔP – перепад (бар), ρ – плотность (кг/м³), T – температура (К).

Окончательная верификация проводится путем испытаний на расходомерном стенде с фиксацией характеристики расхода в зависимости от хода плунжера. Для критичных систем рекомендуется установка регулируемых дросселей параллельно клапану.

Изоляция электрической катушки от среды

Электрическая катушка соленоида напрямую контактирует с подвижным сердечником (якорем), который перемещается в рабочей среде – жидкости, газу или агрессивных составах. Без надежной изоляции среда проникнет в обмотку, вызвав коррозию проводников, межвитковое замыкание и полный выход узла из строя. Герметизация предотвращает также электрические пробои на корпус клапана.

Для изоляции применяется герметизирующий барьер между катушкой и зоной движения якоря. Он выполняет две ключевые функции: механически разделяет среды и передает магнитное усилие от сердечника без потерь. Материал барьера должен сочетать эластичность для точной работы якоря с нулевой магнитной проницаемостью, чтобы не ослаблять поле соленоида.

Конструктивные решения и материалы

Основные методы изоляции включают:

- Металлические гильзы (обычно нержавеющая сталь): Тонкостенные трубки, запрессованные в корпус. Обеспечивают механическую прочность и полную герметичность, но требуют точного расчета толщины для минимизации вихревых токов.

- Полимерные мембраны (EPDM, PTFE, FKM): Гибкие диафрагмы, интегрированные в узел якоря. Деформируются при его движении, подходят для малых ходов. Устойчивы к химическим средам, но ограничены давлением и температурой.

- Композитные герметики: Эпоксидные или силиконовые составы, залитые в полость катушки. Защищают обмотку от точечной влаги и вибраций, но не применяются как основной барьер для подвижных частей.

| Тип изоляции | Толщина | Диапазон давлений | Химическая стойкость |

|---|---|---|---|

| Металлическая гильза | 0.1–0.5 мм | До 500 бар | Высокая (кроме галогенов) |

| Полимерная мембрана | 0.3–1.0 мм | До 25 бар | Зависит от материала (FKM > EPDM) |

Критический параметр – минимальная остаточная толщина барьера после механической обработки. Для металлических гильз допустимый минимум – 0.05 мм, при меньших значениях возникают риски коррозионного истирания. В полимерных мембранах контролируется равномерность растяжения: локальная деформация свыше 20% ведет к микротрещинам.

При повреждении барьера (трещины, коррозия, разрыв) среда проникает в катушку, резко снижая сопротивление изоляции. Диагностируется по падению импеданса обмотки на 30–50% от номинала, утечкам тока на корпус или видимым дефектам при разборке. Ремонту не подлежит – требуется замена соленоидного узла.

Выбор уплотнений под температурные режимы

Критическим аспектом при подборе электромагнитного клапана является соответствие материала уплотнений рабочим температурам среды. Уплотнительные элементы напрямую контактируют с рабочей жидкостью или газом, и выход их из строя приводит к утечкам и поломке клапана. Диапазон эксплуатационных температур определяет выбор между различными полимерными соединениями и эластомерами, каждый из которых обладает специфическими термостойкими характеристиками.

Несоответствие материала уплотнения температурному режиму вызывает потерю эластичности, растрескивание или чрезмерное разбухание. Это ведет к нарушению герметичности седла клапана, подтеканию среды через шток или корпусные соединения. Для агрессивных сред или экстремальных температурных условий требуется особый подбор композитных материалов или металлических уплотнений.

Ключевые критерии выбора

Основные материалы и их температурные пределы:

| Материал уплотнения | Диапазон температур (°C) | Типовые применения |

|---|---|---|

| NBR (нитрильный каучук) | -30 до +100 | Вода, воздух, масла при стандартных условиях |

| EPDM (этилен-пропилен) | -50 до +150 | Пар, горячая вода, щелочи |

| FKM (фторкаучук) | -20 до +200 | Агрессивные среды, высокотемпературные жидкости |

| PTFE (тефлон) | -200 до +260 | Кислоты, растворители, сверхнизкие/высокие температуры |

Дополнительные факторы:

- Температурные скачки – материалы должны сохранять свойства при циклических нагревах/охлаждениях.

- Совместимость с рабочей средой – химическая стойкость важнее термостойкости при контакте с агрессивными веществами.

- Механическое давление – при высоких температурах снижается устойчивость уплотнений к деформациям.

Для низкотемпературных применений (< -50°C) требуются специализированные эластомеры (например, силикон) или металлические кольца. При выборе необходимо учитывать не только максимальный, но и минимальный порог температур, при котором материал сохраняет гибкость. Производители указывают допустимые диапазоны в технической документации – эти данные обязательны для верификации перед монтажом.

Устойчивость материалов к химическим средам

Выбор материалов для компонентов электромагнитного клапана, особенно корпуса, плунжера, седла и уплотнений, критически зависит от их устойчивости к химическому воздействию рабочей среды. Несовместимость материала со средой приводит к быстрой деградации: коррозии металлов, набуханию, растрескиванию или растворению полимеров, ускоренному износу уплотнений и седла, заклиниванию плунжера и, в конечном итоге, к выходу клапана из строя и возможным утечкам.

Химическая стойкость определяет долговечность и надежность клапана в конкретном применении. Она оценивается по скорости коррозии металлов (мм/год) или изменению массы и физико-механических свойств полимеров (прочности, эластичности, объема) после длительного контакта со средой при рабочих температурах и давлениях. Ключевыми факторами являются тип среды, ее концентрация, температура, наличие абразивных частиц и динамика потока.

Основные группы материалов и их устойчивость

Материалы для электромагнитных клапанов можно разделить на две основные группы:

- Металлы и сплавы:

- Латунь: Хорошая стойкость к воде, воздуху, маслу, топливу, некоторым хладагентам. Плохая стойкость к кислотам, сильным щелочам, аммиаку, морской воде.

- Нержавеющая сталь (AISI 304, 316): Высокая стойкость к широкому спектру сред: воде (включая морскую), воздуху, маслу, топливу, многим кислотам и щелочам умеренной концентрации, спиртам. Сталь AISI 316 более устойчива к хлоридам и кислотам, чем 304. Уязвима к сильным окислителям (концентрированная HNO3) и некоторым специфическим средам (например, хлоридное растрескивание при высоких температурах).

- Алюминий: Стойкость к атмосферной коррозии, некоторым нейтральным растворам. Низкая стойкость к кислотам и сильным щелочам.

- Чугун: Стойкость к нейтральным и слабоагрессивным средам. Требует защитных покрытий. Плохая стойкость к кислотам.

- Полимеры (Пластмассы) и Эластомеры (Уплотнения):

- PTFE (Тефлон): Исключительная химическая инертность. Устойчив практически ко всем кислотам, щелочам, растворителям, окислителям при высоких температурах. Основное применение - уплотнения, мембраны, втулки плунжера.

- PFA, FEP (Фторполимеры): Очень высокая химическая стойкость, близкая к PTFE, но легче в обработке. Используются для корпусов и компонентов в особо агрессивных средах.

- PVDF: Высокая стойкость к галогенам, кислотам, щелочам, окислителям, углеводородам. Хорошая механическая прочность. Распространен для корпусов и мембран.

- NBR (Нитрил): Хорошая стойкость к маслам, топливам, воде, смазкам. Плохая стойкость к озону, погодным воздействиям, кетонам, хлорированным углеводородам.

- EPDM (Этилен-пропилен): Отличная стойкость к горячей воде, пару, щелочам, кислотам (умеренным), полярным растворителям, озону, погодным воздействиям. Плохая стойкость к маслам и топливам.

- FKM (Витон): Высокая стойкость к высоким температурам, маслам, топливам, кислотам (умеренным), ароматическим и хлорированным углеводородам, озону. Менее стоек к полярным растворителям (кетоны, сложные эфиры) и горячему пару.

Ключевые факторы при выборе материала:

- Точный состав рабочей среды: Даже небольшие примеси могут резко изменить агрессивность.

- Концентрация среды: Стойкость часто падает с ростом концентрации.

- Температура: Химическая активность среды и скорость коррозии/деградации растут с повышением температуры.

- Давление: Может влиять на проникновение среды в материал.

- Наличие абразивных частиц: Ускоряет износ, особенно уплотнений.

- Совместимость всех материалов клапана: Материалы корпуса, плунжера, седла и уплотнений должны быть совместимы как со средой, так и друг с другом.

Типичные комбинации материалов для различных сред:

| Тип рабочей среды | Рекомендуемый материал корпуса / плунжера | Рекомендуемый материал уплотнений |

|---|---|---|

| Сжатый воздух, вода, пар (низкого давления) | Латунь, Нержавеющая сталь (AISI 304) | NBR, EPDM, PTFE |

| Масла, топлива, смазки | Латунь, Нержавеющая сталь (AISI 304/316) | NBR, FKM |

| Агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, растворители) | Нержавеющая сталь (AISI 316), Полимеры (PVDF, PP, PTFE) | PTFE, FKM (с осторожностью), FFKM (спец. фторэластомеры) |

| Хладагенты | Латунь, Нержавеющая сталь (AISI 304) | HNBR, EPDM, PTFE |

| Морская вода, хлорированные растворы | Нержавеющая сталь (AISI 316, 316L), Спец. сплавы (Hastelloy), Полимеры | EPDM, FKM, PTFE |

Рабочие характеристики при повышенных температурах

Температурные условия напрямую влияют на функциональность электромагнитных клапанов. При нагреве изменяются физические свойства материалов: металлические детали расширяются, эластомеры уплотнений теряют эластичность, а электрическое сопротивление обмотки катушки возрастает. Эти факторы провоцируют утечки через уплотнения, заедание подвижного сердечника и снижение магнитного усилия.

Производители нормируют верхний температурный предел эксплуатации, учитывая термостойкость компонентов. Для стандартных моделей он составляет +60°...+80°C, тогда как специализированные исполнения с керамическими уплотнениями, термостойкими полимерами (например, PTFE или PEEK) и высокотемпературными обмотками сохраняют работоспособность при +150°...+200°C. Превышение этих значений ведет к ускоренному старению материалов и отказу.

Критические параметры и решения

Ключевые риски при нагреве включают:

- Падение мощности соленоида: Увеличение сопротивления медной обмотки снижает магнитную силу. Компенсируется применением катушек с повышенным запасом по напряжению или термостойкой изоляцией (класс H, 180°C).

- Деформация седла клапана: Разница коэффициентов теплового расширения металла корпуса и полимерного уплотнения нарушает герметичность. Решение – использование цельнометаллических седел или компенсирующих конструкций.

- Застывание смазки: Стандартные смазочные материалы густеют или испаряются. Требуется применение высокотемпературных синтетических смазок или сухого трения специальных сплавов.

| Компонент | Проблема при нагреве | Инженерное решение |

|---|---|---|

| Катушка | Повышение сопротивления, пробой изоляции | Обмотка эмальпроводом с изоляцией класса F (155°C) или H (180°C) |

| Уплотнения | Термоусадка, потеря эластичности | Материалы FKM (витон), EPDM, PTFE (тефлон) |

| Сердечник | Термическое залипание | Точные зазоры, антифрикционные покрытия |

Для мониторинга состояния в экстремальных средах применяют термодатчики, интегрированные в катушку, и тепловые экраны, изолирующие соленоид от горячей среды. При проектировании систем обязателен расчёт теплового баланса с учётом температуры среды, потерь в обмотке и внешнего нагрева.

Эксплуатация в условиях низких температур

Основной проблемой при низких температурах является замерзание конденсата в пневмолиниях или рабочей среды внутри клапана. Ледяные пробки блокируют движение штока или поворот якоря, делая устройство неработоспособным. Особенно критично это для клапанов прямого действия, где для открытия используется только усилие катушки.

Вязкость смазочных материалов в подвижных узлах (шток, плунжер, якорь) резко возрастает, что увеличивает трение и требуемое для срабатывания усилие. Некоторые эластомеры (уплотнительные кольца, мембраны) теряют эластичность, становятся хрупкими и подвержены растрескиванию под нагрузкой.

Методы обеспечения работоспособности

Для предотвращения замерзания применяют следующие решения:

- Электрический подогрев обмотки катушки или корпуса клапана с помощью встроенных нагревательных элементов

- Теплоизоляция магистралей и корпуса специальными материалами

- Подача осушенного воздуха (при пневмоуправлении) с точкой росы ниже минимальной рабочей температуры

- Введение антифризов в рабочую среду (если допустимо технологически)

Конструктивные адаптации включают:

- Использование морозостойких уплотнений из FKM (фторкаучук), EPDM или силикона

- Применение низкотемпературных смазок на синтетической основе

- Увеличение мощности катушки для компенсации возросших сил трения

- Выбор клапанов непрямого действия (пилотных), где основное усилие создается давлением среды

Требования к характеристикам компонентов:

| Компонент | Требование |

| Катушка | Изоляция обмотки класса "F" или "H", увеличенный запас по перегреву |

| Уплотнения | Материалы с TR-ниже -40°C (NBR не подходит) |

| Смазка | Синтетические составы с низкой температурой застывания |

| Корпус | Защита от термических деформаций, дренажные каналы |

Обязательна проверка паспортных данных клапана на соответствие минимальной температуре эксплуатации. Эксплуатация ниже указанного предела приводит к необратимым повреждениям уплотнений и отказу системы.

Механическая защита катушки от повреждений

Катушка электромагнитного клапана, содержащая тонкий медный провод и элементы сердечника, является уязвимым компонентом, требующим надежной защиты от внешних механических воздействий. Основная цель защиты – предотвратить деформацию, разрыв обмотки, повреждение изоляции или выводов, которые могут привести к выходу катушки из строя и потере функциональности всего клапана.

Защита реализуется преимущественно за счет конструкции корпуса клапана и специальных элементов, окружающих саму катушку. Эти элементы должны обеспечивать стойкость к ударам, вибрациям, давлению, истиранию и другим физическим нагрузкам, характерным для условий эксплуатации оборудования, в котором установлен клапан.

Конструктивные элементы защиты

Ключевыми элементами, обеспечивающими механическую защиту катушки, являются:

- Корпус катушки: Основной защитный кожух, изготавливаемый методом литья под давлением из прочных пластиков (полиамид, термопластичный полиэстер) или металлов (алюминий, нержавеющая сталь). Пластиковый корпус обеспечивает электроизоляцию и защиту от умеренных ударов, металлический – повышенную стойкость к экстремальным механическим и температурным нагрузкам, а также электромагнитную экранировку.

- Защитная крышка (Колпак): Устанавливается поверх корпуса катушки (особенно у пластиковых версий) и/или закрывает место подключения проводов. Защищает от прямых ударов, падающих предметов, случайного контакта с инструментом, а также служит дополнительным барьером от пыли и влаги. Может крепиться винтами или защелками.

- Уплотнение и герметизация: Резиновые или силиконовые прокладки, кольца, заливка компаундом в местах стыка корпуса катушки с ярмом клапана и под защитной крышкой. Предотвращают проникновение внутрь влаги, пыли и агрессивных сред, которые могут косвенно приводить к коррозии или ускоренному механическому износу.

- Армирование выводов: Место ввода кабеля в корпус катушки является критически важным. Используются:

- Кабельные вводы (сальники): Резьбовые элементы с уплотнительными кольцами, обжимающими кабель и герметизирующими отверстие в корпусе. Защищают от вырывания кабеля и проникновения влаги/пыли.

- Усиленные кабельные наконечники: Жесткая опрессовка или литье на конце кабеля перед подключением к клеммам внутри катушки, предотвращающая перелом жил и ослабление контакта при вибрациях или рывках.

- Заливка компаундом: Полная или частичная заливка внутреннего объема катушки (особенно области выводов) электроизоляционным компаундом после намотки. Надежно фиксирует витки обмотки и выводы, защищает от влаги, вибрации и ударных нагрузок.

| Тип воздействия | Элемент защиты | Функция защиты |

|---|---|---|

| Прямые удары, давление, падение предметов | Корпус катушки, Защитная крышка | Абсорбция энергии удара, предотвращение деформации |

| Вибрация | Корпус катушки, Заливка компаундом, Усиленные выводы | Фиксация внутренних элементов, предотвращение усталостного разрушения |

| Истирание, царапание | Прочный материал корпуса (пластик/металл) | Сохранение целостности оболочки |

| Вырывание/Перегиб кабеля | Кабельный ввод (сальник), Усиленные наконечники | Надежная фиксация кабеля, защита мест соединения |

Таким образом, механическая защита катушки электромагнитного клапана достигается за счет комплексного применения прочного внешнего корпуса, дополнительных защитных крышек, надежной герметизации стыков и особенно тщательного армирования и герметизации мест ввода и подключения кабеля. Выбор конкретного уровня защиты (IP-класс, материал корпуса) определяется требованиями среды эксплуатации клапана.

Схемы электрического подключения соленоида

Подключение катушки соленоида к источнику питания выполняется через управляющий элемент (реле, контроллер, выключатель). Классическая схема предполагает подачу напряжения на клеммы катушки: "+" к входному контакту, "–" к выходному, что создаёт магнитное поле, перемещающее плунжер. Для защиты электронных компонентов цепи параллельно катушке устанавливается обратный диод, подавляющий скачки напряжения при отключении питания.

В зависимости от типа клапана применяется двухпроводное подключение (постоянное или переменное напряжение) либо трёхпроводное (для бистабильных моделей с двумя катушками). Обязательно учитываются параметры источника: номинальное напряжение (12В DC, 24В DC/AC, 220В AC), потребляемый ток и мощность катушки. Сечение проводов выбирается с запасом по току для предотвращения перегрева.

Типовые варианты коммутации

- Прямое управление: Кнопка/переключатель → Защитный диод → Катушка соленоида

- Через реле: Контроллер → Реле → Диод → Катушка (для нагрузок >5А)

- Бистабильные клапаны: Две независимые цепи (+К1/-К1 и +К2/-К2) для переключения состояний

| Тип питания | Особенности | Защитные элементы |

|---|---|---|

| Постоянный ток (DC) | Обязателен обратный диод | Диод 1N4007, варистор |

| Переменный ток (AC) | Используется мостовой выпрямитель | RC-цепочка, варистор |

При монтаже соблюдают полярность для DC-катушек и маркировку клемм (А1 – общий провод, А2 – управляющий). Длина кабеля ограничивается падением напряжения: для 24В DC – не более 50 метров сечением 0.75 мм². Изоляция контактов предотвращает короткое замыкание и коррозию.

Классификация по требуемому напряжению питания

Электромагнитные клапаны делятся на две основные группы по типу питающего тока: постоянного (DC) и переменного (AC). Для устройств постоянного тока стандартными являются низковольтные значения: 12 В и 24 В – они широко применяются в автомобильных системах, мобильном оборудовании и электронных схемах управления. Реже используются напряжения 5 В, 48 В или 110 В, характерные для специализированных промышленных задач или телекоммуникационных систем.

Клапаны переменного тока рассчитаны на стандартные сетевые напряжения: 110 В, 220 В или 240 В. Важным параметром для AC-моделей является частота питающей сети (обычно 50 Гц или 60 Гц), которая влияет на скорость срабатывания и уровень шума катушки. Некоторые клапаны поддерживают универсальное питание (AC/DC), что позволяет гибко интегрировать их в разнородные системы без замены компонентов.

Стандартные диапазоны напряжений

| Тип тока | Распространённые напряжения | Типовые применения |

|---|---|---|

| Постоянный (DC) | 5 В, 12 В, 24 В, 48 В, 110 В | Автоматика, транспорт, источники бесперебойного питания |

| Переменный (AC) | 110 В (50/60 Гц), 220 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) | Промышленные линии, бытовая техника, системы отопления |

Специфика работы от переменного тока

При питании переменным током катушка электромагнитного клапана создаёт пульсирующее магнитное поле, синхронизированное с частотой сети (обычно 50/60 Гц). Это приводит к непрерывным колебаниям силы притяжения якоря к сердечнику в течение каждого периода синусоиды. Пиковое значение силы достигается при максимумах напряжения, тогда как при переходе напряжения через ноль магнитный поток временно исчезает, что создаёт риск вибрации или дребезга якоря.

Для компенсации этого эффекта применяются шунтирующие кольца (медные короткозамкнутые витки), встраиваемые в полюсную поверхность сердечника. Индуцированные в кольцах токи создают сдвинутый по фазе магнитный поток, который поддерживает силу притяжения при нулевом напряжении. Дополнительно в конструкцию часто вводится экранирующая катушка или разделительный трансформатор для устранения гула и снижения потерь на вихревые токи.

Особенности конструкции и эксплуатации

Клапаны переменного тока отличаются от аналогов постоянного тока следующими характеристиками:

- Повышенное тепловыделение - обусловлено реактивным сопротивлением катушки и потерями в сердечнике

- Ударный характер срабатывания - начальная сила притяжения в 3-5 раз превышает удерживающее усилие

- Жёсткие требования к зазору - минимальный воздушный зазор критичен для стабильного удержания якоря

| Параметр | Переменный ток | Постоянный ток |

| Потребляемая мощность | Выше (до 30 Вт) | Ниже (5-15 Вт) |

| Шум при работе | Характерный гул (50/60 Гц) | Бесшумная работа |

| Скорость срабатывания | 8-15 мс | 20-50 мс |

Эксплуатация требует защиты от частичного подъёма якоря при снижении напряжения ниже 85% номинала, что вызывает перегрев катушки. При использовании выпрямителей необходимо учитывать индуктивный характер нагрузки – параллельное подключение защитного диода недопустимо.

Особенности функционирования на постоянном токе

При питании постоянным током катушка электромагнитного клапана обладает исключительно активным сопротивлением, так как индуктивное сопротивление (XL = 2πfL) отсутствует из-за нулевой частоты. Это приводит к стабильному магнитному потоку без пульсаций, обеспечивая плавное и бесшумное перемещение якоря без вибраций. Ток в цепи определяется исключительно законом Ома (I = U/R), что упрощает расчет параметров системы.

Основным конструктивным отличием является необходимость большего количества витков тонкого провода в катушке для достижения требуемого магнитодвижущего усилия при ограниченном токе. Это повышает индуктивность обмотки, что вызывает задержку нарастания тока при включении и образование высоковольтных выбросов самоиндукции при отключении, требующих подавления защитными элементами.

Ключевые аспекты эксплуатации

- Тепловыделение: Постоянная мощность рассеивания (P = I²R) требует точного расчета теплоотвода для предотвращения перегрева катушки.

- Полярность подключения: Для клапанов со встроенной электроникой (защитные диоды, контроллеры) критично соблюдение полярности питания.

- Защита от ЭДС самоиндукции: Обязательно применение обратного диода, варистора или RC-цепи для шунтирования выбросов напряжения при размыкании цепи.

- Энергоэффективность: Возможно использование импульсного режима с пониженным напряжением удержания после срабатывания для снижения энергопотребления.

Диагностические методы проверки работоспособности

Основные диагностические процедуры включают визуальный осмотр, проверку электрических параметров и тестирование механического функционирования. Эти методы позволяют выявить типовые неисправности: заклинивание якоря, обрыв катушки, межвитковое замыкание, загрязнение уплотнений или износ рабочих поверхностей.

Сначала выполняется отключение питания системы и сброс давления в магистрали для безопасного проведения работ. Последовательность диагностики строится от простых проверок к сложным, начиная с внешнего осмотра корпуса и соединений.

Этапы диагностики

- Визуальный контроль:

- Проверка корпуса на трещины и коррозию

- Осмотр электрических контактов на окисление

- Выявление подтёков рабочей среды

- Измерение сопротивления катушки:

- Отсоединение питающих проводов

- Замер омметром сопротивления обмотки

- Сравнение показаний с паспортными значениями:

Бесконечное сопротивление – обрыв цепи

Нулевое сопротивление – межвитковое замыкание

- Функциональное тестирование:

- Подача рабочего напряжения на катушку

- Контроль характерного щелчка при срабатывании

- Проверка давления на выходе после активации

| Параметр | Исправное состояние | Признак неисправности |

| Ток потребления | Соответствует паспорту (±10%) | Отклонение >15% от номинала |

| Время срабатывания | < 50 мс (для клапанов DC 12В) | Задержка >100 мс |

| Утечка в закрытом состоянии | Полное перекрытие потока | Падение давления >5% за минуту |

Дополнительно применяется пневмо/гидротестирование под рабочим давлением с контролем герметичности. Для точной диагностики динамических характеристик используется осциллограф с датчиком тока – анализируется форма пускового тока и время стабилизации магнитного поля.

Оценка состояния механическим тестированием

Механическое тестирование электромагнитного клапана направлено на оценку физического состояния и свободного перемещения его ключевых подвижных компонентов без подачи электрического напряжения. Основным объектом проверки является якорь (плунжер) и связанные с ним элементы (шток, уплотнения, пружина). Цель – выявить заедания, износ, деформации или загрязнения, препятствующие нормальному открытию/закрытию.

Проверка начинается с оценки свободы хода якоря в сердечнике соленоида. Для этого обычно предусмотрена возможность ручного принудительного перемещения якоря через специальный шток, кнопку или конструктивный выступ. Оператор прикладывает умеренное усилие, имитируя действие электромагнитной силы.

Ключевые аспекты механической проверки

При проведении тестирования обращают внимание на следующие параметры:

- Плавность и легкость хода: Перемещение должно происходить равномерно, без рывков, подклиниваний или необходимости в чрезмерном усилии. Затрудненный ход указывает на возможные проблемы:

- Загрязнение канала якоря или направляющих (накипь, окалина, грязь).

- Механические повреждения якоря или сердечника (забоины, деформация).

- Износ или коррозия трущихся поверхностей.

- Ослабление, поломка или коррозия возвратной пружины.

- Полный ход: Якорь должен перемещаться на всю расчетную величину (ход клапана), обеспечивая полное открытие или закрытие проходного сечения. Ограничение хода свидетельствует о наличии препятствия или неправильной сборке.

- Возврат в исходное положение: После снятия усилия (в нормально закрытых клапанах) возвратная пружина должна надежно и полностью возвращать якорь в исходное ("закрытое") положение. Вялый возврат или его отсутствие – признак ослабления, заедания или поломки пружины.

- Отсутствие посторонних шумов: При перемещении не должно быть слышно скрежета, щелчков (кроме характерного для некоторых конструкций удара при посадке) или других посторонних звуков, указывающих на трение или соударение деталей.

- Состояние уплотнений (предварительная оценка): Визуальный осмотр доступных уплотнительных колец или мембраны на предмет явных разрывов, трещин, выдавливания или сильного износа. Окончательную проверку герметичности проводят гидравлическими/пневматическими тестами.

Важным этапом механического тестирования является проверка герметичности запорного органа в закрытом состоянии после принудительного возврата якоря (для НЗ клапанов):

| Тип клапана | Метод проверки | Признак неисправности |

|---|---|---|

| Нормально закрытый (НЗ) | Создать давление рабочей среды после ручного закрытия | Протечка среды через клапан |

| Нормально открытый (НО) | Создать давление рабочей среды после ручного открытия | Протечка среды через клапан в закрытое состояние при снятии усилия |

Результаты механического тестирования позволяют сделать вывод о готовности исполнительного механизма клапана к работе под напряжением. Обнаруженные заедания, повреждения или износ требуют разборки, очистки, замены изношенных деталей или всего клапана.

Проверка электрических параметров катушки

Измерение сопротивления обмотки выполняется мультиметром в режиме омметра. Отсоедините питающие провода, подключите щупы прибора к выводам катушки. Сравните полученное значение с паспортными данными производителя. Отклонение более чем на 10-15% указывает на обрыв или межвитковое замыкание.

Проверка изоляции осуществляется мегаомметром при напряжении 500 В. Один щуп зафиксируйте на металлическом корпусе клапана, второй – на выводе катушки. Сопротивление изоляции должно превышать 20 МОм. Снижение этого значения свидетельствует о пробое диэлектрика и риске короткого замыкания на корпус.

Ключевые этапы диагностики

- Сопротивление постоянному току: Определяет целостность обмотки и соответствие номиналу

- Проверка на короткое замыкание: Контроль сопротивления между корпусом и выводами

- Подача рабочего напряжения: Подключение к источнику питания для проверки срабатывания (слышен характерный щелчок)

- Измерение потребляемого тока: Сравнение фактического значения с техническими характеристиками

| Параметр | Инструмент | Норма |

|---|---|---|

| Сопротивление обмотки | Мультиметр | ±10-15% от паспортного |

| Сопротивление изоляции | Мегаомметр | >20 МОм |

| Потребляемый ток | Амперметр | Соответствие техпаспорту |

При отсутствии данных о номинальном сопротивлении ориентируйтесь на типовые значения: для катушек 12 В – 10-50 Ом, 24 В – 25-100 Ом, 220 В – 1-10 кОм. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв цепи, нулевое значение – на межвитковое замыкание.

Признаки загрязнения седла клапана

Загрязнение седла электромагнитного клапана нарушает герметичность в закрытом состоянии, что приводит к утечке рабочей среды через корпус устройства. Это распространённая неисправность, возникающая при попадании механических частиц, отложений или вязких загрязнителей из трубопровода.

Постепенное накопление загрязнений препятствует плотному контакту запорного элемента (плунжера или мембраны) с седлом, формируя микрощели. Нарушение геометрии сопрягаемых поверхностей снижает эффективность работы клапана и провоцирует характерные симптомы неисправности.

Ключевые проявления

- Подтекание среды в закрытом положении - визуально наблюдаемая капельная утечка через выходной патрубок при обесточенной катушке.

- Замедленное срабатывание - увеличение времени полного открытия/закрытия из-за необходимости преодоления сопротивления отложений.

- Неполное перекрытие потока - снижение давления после клапана или продолжение движения среды при подаче сигнала на закрытие.

- Вибрация и шум ("гудение") - дребезг плунжера из-за нестабильного прилегания к неровной поверхности седла.

- Повышенный расход среды - неконтролируемый рост потребления жидкости или газа в системе.

- Зависание в промежуточном положении - частичная блокировка движения запорного элемента крупными частицами мусора.

Периодичность технического обслуживания

Регулярность обслуживания электромагнитных клапанов определяется условиями эксплуатации и требованиями производителя. Пренебрежение плановыми процедурами ведёт к снижению герметичности, отказу срабатывания и преждевременному износу компонентов.

На периодичность влияют: тип рабочей среды (агрессивность, вязкость), температура, частота циклов, наличие абразивных частиц и давление в системе. Для стандартных условий рекомендуются базовые интервалы, которые корректируются по результатам диагностики.

Рекомендуемые интервалы и процедуры

| Интервал | Основные действия |

|---|---|

| Еженедельно | Визуальный осмотр на утечки, проверка скорости срабатывания |

| Ежемесячно | Чистка фильтра-сетки (при наличии), тест катушки на перегрев |

| Раз в 6 месяцев | Демонтаж и очистка седла клапана, замена уплотнений |

| Ежегодно | Полная разборка, контроль износа плунжера и пружины, измерение сопротивления обмотки |

Критические признаки для внепланового обслуживания:

- Задержка отклика более 20% от нормы

- Вибрация или шум при работе

- Капельная течь через уплотнения

- Нагрев катушки свыше 65°C

Для клапанов в агрессивных средах или непрерывном режиме работы интервалы сокращаются в 2-3 раза. Результаты каждого ТО фиксируются в журнале с указанием:

- Даты обслуживания

- Обнаруженных отклонений

- Заменённых компонентов

- Измеренных параметров (сопротивление, время срабатывания)

Типовой алгоритм разборки для чистки

Перед началом работ убедитесь в отсутствии давления в системе и отключите питание электромагнитной катушки. Подготовьте чистую рабочую поверхность, набор отверток, пассатижи, ёмкость для мелких деталей и чистящие средства (изопропиловый спирт или спецраствор).

Демонтируйте клапан с трубопровода, аккуратно отсоединив фитинги или резьбовые соединения. Зафиксируйте положение всех элементов относительно корпуса (можно сделать фото или схематичную пометку) для корректной сборки.

Пошаговая последовательность разборки

- Отсоедините электромагнитную катушку:

- Снимите крепёжные винты/гайки

- Аккуратно снимите катушку с сердечника

- Проверьте целостность изоляции проводов

- Извлеките пружину и подвижный сердечник:

- Снимите стопорное кольцо/шайбу в верхней части корпуса

- Достаньте пружину, проверяя её упругость

- Аккуратно выньте сердечник магнитопровода

- Демонтируйте седло клапана:

- Открутите корпусную гайку или фланец

- Извлеките мембрану/поршень и уплотнительные кольца

- Достаньте фильтр (при наличии во входном патрубке)

Все извлечённые компоненты поместите в контейнер с чистящей жидкостью на 15-20 минут. Для удаления стойких загрязнений используйте мягкую щётку. Особое внимание уделите:

- Дроссельным отверстиям в седле клапана

- Рабочей поверхности сердечника

- Посадочным местам уплотнений

Промойте детали дистиллированной водой и высушите сжатым воздухом. Проверьте состояние уплотнителей – при наличии трещин или деформаций замените их. Сборку выполняйте в обратном порядке, соблюдая первоначальную ориентацию компонентов.

Порядок замены изношенных уплотнителей

Перед началом работ обесточьте электромагнитный клапан и перекройте подачу рабочей среды в системе. Сбросьте остаточное давление через дренажные каналы или технологические отверстия. Подготовьте чистую рабочую зону и набор инструментов: гаечные ключи, отвертки, притирочный брусок и мягкие щетки.

Демонтируйте корпус клапана, аккуратно отсоединив катушку соленоида и электрические разъемы. Раскрутите крепежные болты, отмечая позиционирование элементов. Извлеките плунжер с сердечником, шток и седло клапана, избегая ударных нагрузок и перекосов. Проведите визуальный осмотр посадочных поверхностей на предмет сколов и коррозии.

Процедура замены уплотнений

- Удалите старые уплотнители из канавок плунжера, штока и корпусных деталей с помощью пластикового скребка

- Обезжирьте посадочные поверхности спиртосодержащим раствором и обработайте притирочным бруском при наличии задиров

- Смажьте новые уплотнительные кольца тонким слоем рабочей среды или силиконовой смазки

- Установите уплотнения в строгом соответствии со схемой сборки, исключая перекручивание

Соберите узел в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки крепежа. Проверьте свободный ход штока ручным перемещением перед монтажом катушки. Обязательно выполните пробный пуск системы с поэтапным повышением давления, контролируя отсутствие течей в области уплотнительных соединений.

| Тип уплотнителя | Типовые материалы | Критерии износа |

|---|---|---|

| Динамические (шток) | NBR, FKM, PTFE | Осевые борозды, потеря эластичности |

| Статические (фланцы) | EPDM, HNBR | Растрескивание, сплющивание сечения |

Меры безопасности при демонтаже клапана

Демонтаж электромагнитного клапана требует строгого соблюдения мер безопасности для предотвращения травм персонала, повреждения оборудования и утечек рабочей среды. Игнорирование этих правил может привести к серьезным последствиям, включая выбросы под давлением, поражение электрическим током или химические ожоги.

Перед началом любых работ необходимо получить соответствующие разрешения (наряды-допуски, если это требуется по внутренним регламентам предприятия) и убедиться в наличии и исправности необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ). Все действия должны выполняться квалифицированным персоналом, ознакомленным с конкретной системой и клапаном.

Ключевые этапы и меры безопасности

- Подготовка к работам:

- Остановка системы: Полностью остановите технологический процесс, в котором задействован клапан.

- Идентификация среды: Точное определение типа рабочей среды (вода, пар, масло, агрессивные химикаты, горючие газы и т.д.) для выбора правильных СИЗ и методов работы.

- Сбор информации: Изучите схему трубопроводов, параметры давления и температуры в линии на момент остановки.

- Подготовка СИЗ: Обязательно используйте:

- Защитные очки или щиток

- Защитные перчатки (химически стойкие, термостойкие или противорезаные в зависимости от среды)

- Защитную обувь

- Защитную одежду (комбинезон, фартук при работе с агрессивными средами)

- Респиратор при риске испарений или аэрозолей

- Инструмент: Подготовьте исправный, подходящий инструмент (ключи, отвертки), включая заглушки для трубопровода.

- Отключение и блокировка:

- Электрическое отключение: Полностью обесточьте клапан:

- Отключите питание катушки от управляющей цепи на распределительном щите/шкафу.

- Убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах клапана с помощью исправного указателя напряжения (перед каждым прикосновением!).

- Примените блокировку/маркировку (LOTO - LockOut TagOut) на всех источниках питания и устройствах управления, чтобы предотвратить случайную подачу напряжения.

- Гидравлическое/пневматическое отключение:

- Перекройте запорную арматуру (задвижки, шаровые краны) до и после демонтируемого клапана, создав изолированный участок.

- Убедитесь в надежности перекрытия запорных органов.

- Электрическое отключение: Полностью обесточьте клапан:

- Сброс давления и дренаж:

- Сбросьте давление в изолированном участке трубопровода между запорными вентилями через специальные дренажные устройства (продувочные краны, штуцера). Делайте это медленно и осторожно.

- Слейте рабочую среду из изолированного участка в подготовленную безопасную емкость, соблюдая правила утилизации (особенно для опасных жидкостей и газов).

- Убедитесь в полном отсутствии давления в линии на участке демонтажа. Используйте манометры или осторожно приоткройте дренажное отверстие клапана или ближайший штуцер после сброса основной массы среды.

- Учитывайте остаточное давление в пружинах или сильфонах внутри клапана.

- Контроль температуры:

- Убедитесь, что температура трубопровода и клапана безопасна для прикосновения (обычно не выше 45°C). При работе с горячими линиями используйте термостойкие перчатки и одежду.

- Непосредственно демонтаж:

- После выполнения всех предыдущих пунктов (обесточивание LOTO, сброс давления, слив среды, проверка температуры) приступайте к откручиванию крепежа.

- Отсоедините электрические разъемы (если не сделали ранее при блокировке).

- Поддерживайте корпус клапана при откручивании последних гаек/болтов, чтобы он не упал.

- Аккуратно снимите клапан с трубопровода, избегая резких движений.

- Немедленно установите заглушки на открытые концы трубопровода, чтобы предотвратить попадание грязи и остаточные капли среды.

Параметры для особого внимания:

| Параметр | Почему критичен |

|---|---|

| Давление в линии | Выброс среды под давлением - основная причина травм при демонтаже. |

| Температура среды/линии | Риск ожогов при контакте с горячими поверхностями или средой. |

| Характер рабочей среды | Определяет необходимые СИЗ, риск химических ожогов, токсичности, воспламеняемости. |

| Наличие напряжения | Риск поражения электрическим током при работе с клеммами катушки. |

Типовые причины отказа в работе устройства

Механические неисправности часто связаны с износом или загрязнением компонентов клапана. Заедание плунжера, повреждение уплотнений или седла клапана приводят к утечкам среды или полному отсутствию срабатывания при подаче напряжения.

Электрические проблемы включают обрыв обмотки катушки, межвитковое замыкание, нарушение контактов в разъемах или несоответствие параметров питания. Перегрев соленоида из-за превышения рабочего цикла также вызывает деградацию изоляции и выход катушки из строя.

- Загрязнение рабочей среды

- Абразивные частицы вызывают эрозию седла клапана

- Отложения смол или солей блокируют движение плунжера

- Коррозия внутренних элементов

- Разрушение пружины возвратного механизма

- Окисление сердечника соленоида

- Некорректный монтаж

- Установка не по направлению потока (стрелки на корпусе)

- Механические напряжения в трубопроводе

- Отсутствие фильтра перед клапаном

- Эксплуатационные ошибки

- Превышение допустимого давления/температуры среды

- Несоответствие вязкости рабочей жидкости характеристикам клапана

- Вибрационное воздействие, вызывающее самопроизвольное отключение

| Проблема | Визуальные признаки |

| Разрушение диафрагмы | Подтёки среды через вентиляционное отверстие |

| Износ штока | Косвенная течь в положении «закрыто» |

| Калибровка пружины | Неполное открытие/закрытие при номинальном давлении |

Поиск причин снижения быстродействия

Снижение скорости срабатывания электромагнитного клапана нарушает синхронизацию технологических процессов, увеличивает цикл работы и может провоцировать гидроудары. Это требует оперативной диагностики для восстановления штатного режима эксплуатации системы.

Выявление причин начинается с проверки параметров управляющего сигнала и состояния механических компонентов клапана. Системный анализ охватывает электрические характеристики, свойства рабочей среды и физический износ деталей.

Основные причины и методы диагностики

| Причина | Метод выявления | Ключевые признаки |

|---|---|---|

| Падение напряжения питания | Замер мультиметром на клеммах катушки | Напряжение ниже номинала на 15%, нагрев обмотки |

| Загрязнение сердечника/направляющих | Визуальный осмотр после демонтажа | Отложения масла, окалины или твердых частиц на штоке |

| Износ или деформация пружины | Замер длины в свободном состоянии | Укорочение пружины >5%, асимметрия витков |

| Повышенная вязкость среды | Анализ температуры и состава жидкости | Загустение смазки, загрязнение фильтров |

| Межвитковое замыкание катушки | Измерение сопротивления обмотки | Сопротивление ниже паспортного на 20-30% |

Дополнительно проверяют герметичность уплотнений на предмет подсоса воздуха и соответствие давления рабочей среды паспортным значениям. При отсутствии явных дефектов выполняют хронометраж срабатывания на стенде с эталонным источником питания.

Устранение вибрации и шумов при закрытии

Вибрация и характерный стук при закрытии электромагнитного клапана возникают из-за резкого удара якоря о седло или корпус при отсутствии демпфирования. Это приводит к ускоренному износу уплотнений, механическим повреждениям элементов конструкции и повышению акустического дискомфорта при эксплуатации оборудования.