Нефтяные богатства мира и России

Статья обновлена: 14.01.2026

Нефть остаётся фундаментальным ресурсом глобальной экономики, определяющим энергетическую безопасность и геополитический баланс.

Точная оценка объёмов углеводородного сырья критически важна для прогнозирования рыночной динамики и стратегического планирования.

Анализ структуры и локализации мировых запасов позволяет понять распределение влияния между ключевыми игроками.

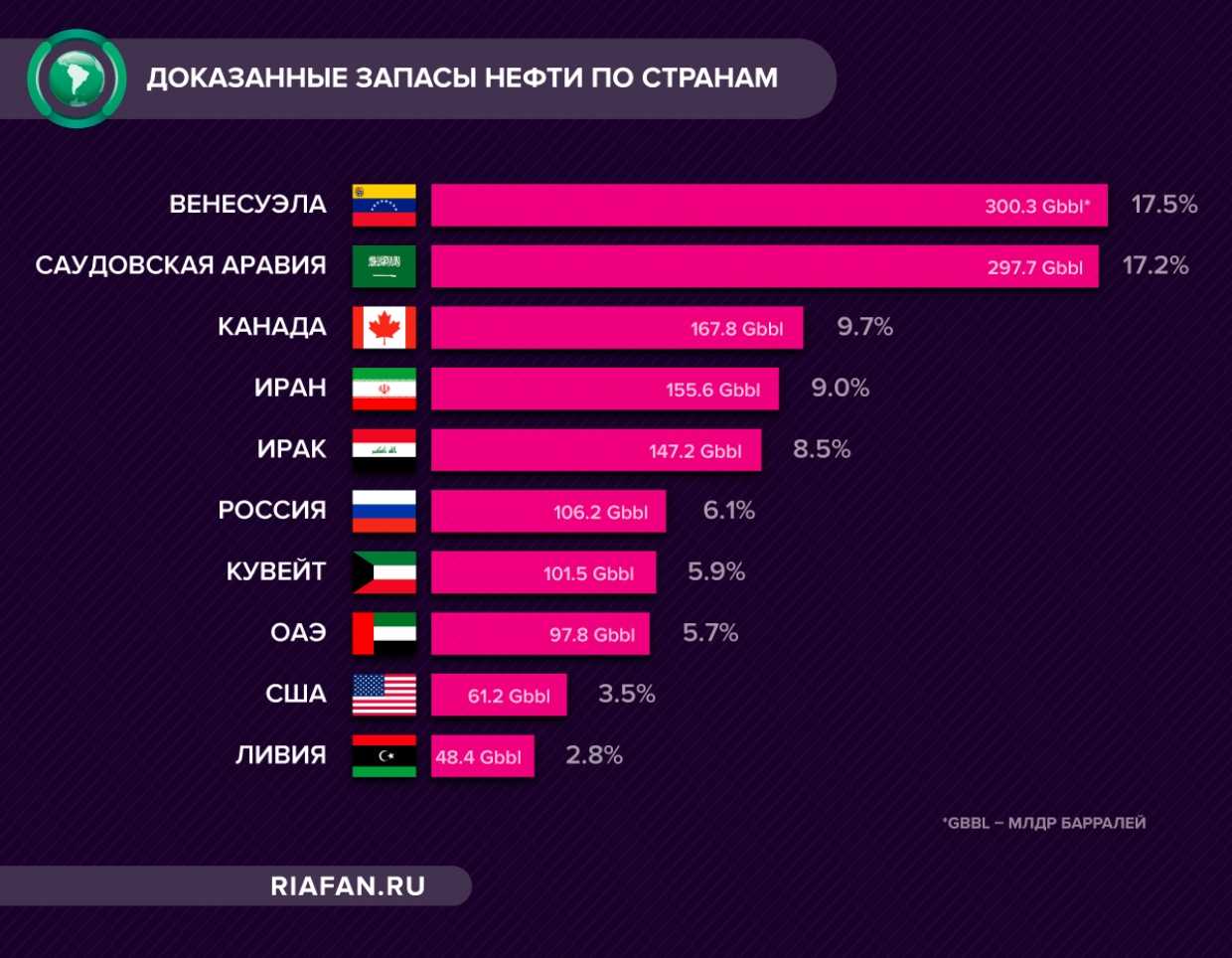

Россия традиционно входит в число лидеров по доказанным месторождениям, что формирует её экспортный потенциал и позиции на международной арене.

Динамика запасов нефти в России: 10-летний анализ

За последнее десятилетие доказанные запасы нефти в России демонстрировали устойчивый рост, несмотря на геополитические сложности и колебания цен на сырье. Основной прирост обеспечен за счет геологоразведочных работ в труднодоступных регионах: Арктическом шельфе, Восточной Сибири и зонах Баженовской свиты с трудноизвлекаемыми ресурсами.

Технологические прорывы в сфере разведки и бурения, включая применение ГРП и горизонтального бурения, позволили перевести значительные объемы ресурсов категории С2 в промышленные запасы. Параллельно наблюдалось истощение традиционных месторождений Волго-Уральского региона, компенсированное открытиями на новых территориях.

Ключевые тенденции 2014-2023 гг.

Основные факторы, повлиявшие на динамику:

- Увеличение доли трудноизвлекаемой нефти в общем балансе запасов

- Сокращение инвестиций в разведку в 2020-2021 гг. из-за пандемии

- Активное лицензирование шельфовых проектов после 2018 года

| Год | Доказанные запасы (млрд т) | Прирост (% к предыдущему году) |

|---|---|---|

| 2014 | 14,1 | +1,2% |

| 2017 | 15,0 | +2,5% |

| 2020 | 15,8 | +0,9% |

| 2023 | 16,5 | +1,8% |

Прогноз на ближайшую перспективу: Сохранение умеренного роста запасов за счет арктических проектов и технологий увеличения нефтеотдачи пластов. Критическими остаются риски сокращения зарубежных инвестиций и ограниченный доступ к высокотехнологичному оборудованию для освоения шельфа.

Крупнейшие нефтяные месторождения мира по объемам запасов

Лидерство по запасам нефти удерживают месторождения Ближнего Востока и Венесуэлы. Гавар в Саудовской Аравии остается крупнейшим в мире с доказанными запасами около 70-80 млрд баррелей. Венесуэльский пояс Ориноко содержит колоссальные ресурсы сверхтяжелой нефти, хотя извлекаемость здесь сложнее и дороже.

Ключевые гиганты расположены в ограниченном числе стран, что создает геополитическую зависимость мировой экономики от этих регионов. Помимо Гавара и Ориноко, к числу мировых лидеров относятся кувейтское Бурган и саудовское Сафания-Хафджи. Казахстанский Кашаган представляет крупнейший проект Каспия.

Топ-7 месторождений по доказанным запасам

| Месторождение | Страна | Запасы (млрд баррелей) |

|---|---|---|

| Гавар | Саудовская Аравия | 70-80 |

| Пояс Ориноко | Венесуэла | 35-55 (извлекаемые) |

| Бурган | Кувейт | 66-72 |

| Сафания-Хафджи | Саудовская Аравия/Кувейт | 30-35 |

| Румайла | Ирак | 20-25 |

| Кашаган | Казахстан | 13-30 |

| Ахваз | Иран | 17-18 |

Российские месторождения значительно уступают мировым гигантам. Самое крупное – Самотлорское в Западной Сибири – имеет остаточные запасы около 1.5 млрд баррелей после 50 лет эксплуатации. Перспективные проекты включают Ванкорское (3.5 млрд баррелей) и арктическое Приразломное (0.7 млрд баррелей), но их масштаб несопоставим с ближневосточными гигантами.

Методы расчета извлекаемых запасов нефти

Расчет извлекаемых запасов нефти базируется на комплексном анализе геологических данных, физических свойств пласта и флюидов, а также технологических возможностях разработки. Точность оценки напрямую влияет на экономическую эффективность проектов и стратегическое планирование добычи.

Существует несколько категорий методов, применяемых на разных стадиях изученности месторождений. Выбор конкретного подхода зависит от полноты исходной информации, сложности геологического строения и требуемой детализации расчетов.

Ключевые методы расчета

Основные подходы к определению извлекаемых запасов включают:

- Объемный метод: Основан на формуле: ИЗ = Площадь × Толщина × Пористость × Насыщенность нефтью × Коэффициент извлечения нефти (КИН) / Плотность нефти. Применяется на ранних стадиях разведки при ограниченных данных.

- Методы материального баланса: Используют уравнение баланса массы в пласте на основе данных о изменении пластового давления и объемах добычи/закачки. Эффективны для разрабатываемых месторождений с истощением.

- Гидродинамическое моделирование: Создание 3D-модели пласта с имитацией фильтрации флюидов. Позволяет прогнозировать добычу при различных сценариях разработки и уточнять КИН.

Дополнительные методы включают анализ падения добычи (методы кривых убыли), аналогии с похожими месторождениями и статистические подходы.

| Метод | Стадия применения | Точность | Необходимые данные |

|---|---|---|---|

| Объемный | Разведка, ранняя разработка | Низкая-средняя (±30%) | Геометрия пласта, пористость, насыщенность |

| Материального баланса | Разработка (при падении давления) | Средняя-высокая (±15%) | Данные о давлении, добыче, закачке |

| Гидродинамическое моделирование | Проектирование и оптимизация разработки | Высокая (±10%) | Полный комплекс геолого-промысловых данных |

Ключевым параметром для всех методов является Коэффициент извлечения нефти (КИН) – доля запасов, которую возможно извлечь при текущих технологиях. Его величина зависит от:

- Физических свойств нефти (вязкость, газосодержание)

- Характеристик коллектора (проницаемость, неоднородность)

- Применяемых систем разработки (заводнение, ГРП, термометоды)

Результаты расчетов регулярно актуализируются по мере получения новых данных бурения и эксплуатации. В российской практике руководствуются нормативными документами Минприроды РФ и классификацией запасов, гармонизированной с международными стандартами (SPE-PRMS).

Роль сланцевой нефти в мировых запасах

Сланцевая нефть кардинально изменила структуру мировых углеводородных ресурсов, прежде всего за счет технологии гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения. Её запасы сосредоточены в низкопроницаемых коллекторах, таких как сланцевые формации Баккен в США или баженовская свита в России, которые ранее считались нерентабельными для разработки. В отличие от традиционных месторождений, извлечение сланцевой нефти требует постоянного бурения новых скважин из-за высокой скорости падения дебита.

Доказанные запасы сланцевой нефти существенно увеличили общий объем глобальных нефтяных ресурсов. Например, только в США технически извлекаемые запасы оцениваются в 60+ млрд баррелей, что вывело страну в лидеры по добыче. Однако ключевым ограничением остается экономическая целесообразность: рентабельность напрямую зависит от цен на нефть, стоимости технологий и экологических регуляций.

Ключевые аспекты влияния

- География: Доминирование США (Пермиан, Игл-Форд), при этом потенциал есть у России, Аргентины и Китая.

- Динамика добычи: Способность быстро наращивать/сокращать объемы делает сланцевую нефть "маневренным" источником.

- Экономика: Себестоимость варьируется от $40 до $60 за баррель, создавая ценовой "потолок" для рынка.

| Фактор | Влияние на запасы |

|---|---|

| Технологии | Рост извлекаемости на 10-15% за 5 лет |

| Экология | Ограничения на ГРП в ЕС снижают потенциал |

| Инфраструктура | Неразвитость логистики сдерживает освоение (например, в РФ) |

В долгосрочной перспективе роль сланцевой нефти останется значимой, но её доля в общемировых запасах (оцениваемых в 1.7 трлн баррель) не превысит 8-10%. Основные риски связаны с истощением "сладких пятен", ужесточением климатической политики и конкуренцией с ВИЭ. Для России развитие баженовской свиты критично для компенсации падения добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири.

Технологии повышения нефтеотдачи пластов

Технологии повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) направлены на увеличение добычи углеводородов из месторождений после исчерпания возможностей традиционных методов разработки. Они становятся критически важными для освоения трудноизвлекаемых запасов и поддержания рентабельности стареющих месторождений. Эффективное применение ПНП позволяет вовлечь в разработку дополнительные ресурсы, продлить жизненный цикл активов и повысить экономическую отдачу.

Методы ПНП делятся на три ключевые категории в зависимости от физико-химических принципов воздействия на пласт. Термические методы используют тепловую энергию для снижения вязкости нефти, газовые – закачку различных газов для вытеснения сырья и изменения его свойств, а химические – введение реагентов для модификации фильтрационных характеристик. Выбор конкретной технологии определяется геологическими условиями, свойствами флюидов и экономическими ограничениями.

Основные методы и их применение

В российской практике наибольшее распространение получили следующие технологии:

- Термические методы: Закачка пара (паротепловое воздействие), внутрипластовое горение. Эффективны для высоковязких нефтей, например, на месторождениях Татарстана и Самары.

- Газовые методы: Закачка природного газа, азота, углекислого газа (CO2-толкание), а также сайклинг-процесс. Применяются на зрелых месторождениях Западной Сибири для поддержания пластового давления.

- Химические методы: Полимерное заводнение, щелочно-полимерное воздействие, использование поверхностно-активных веществ (ПАВ). Активно тестируются на трудноизвлекаемых запасах баженовской свиты.

| Метод | Прирост нефтеотдачи | Ключевые ограничения |

|---|---|---|

| Закачка пара | до 20-25% | Глубина залегания, энергозатраты |

| Полимерное заводнение | 5-15% | Солевой состав воды, стабильность полимеров |

| Закачка CO2 | 7-18% | Наличие источников газа, инфраструктура |

Перспективным направлением является разработка гибридных технологий, комбинирующих несколько методов (например, термохимическое воздействие), а также применение наночастиц для повышения эффективности вытеснения нефти. Главными вызовами остаются высокая стоимость проектов ПНП, необходимость адаптации технологий к сложным геологическим условиям и экологические аспекты, особенно при использовании химических реагентов и выбросах парниковых газов.

Региональная структура российских нефтяных резервов

Основная доля российских запасов нефти сосредоточена в трёх ключевых регионах: Западная Сибирь, Урало-Поволжье и Восточная Сибирь. Эти территории характеризуются высокой степенью разведанности и развитой инфраструктурой, обеспечивающей добычу и транспортировку сырья.

Наиболее перспективные новые месторождения расположены в труднодоступных районах с суровыми климатическими условиями, включая арктический шельф, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Их освоение требует значительных инвестиций и применения высоких технологий.

| Регион | Ключевые месторождения | Особенности запасов |

|---|---|---|

| Западная Сибирь | Самотлорское, Приобское, Фёдоровское | Высокая степень выработанности, преобладание лёгкой нефти |

| Урало-Поволжье | Ромашкинское, Туймазинское | Зрелые месторождения, требующие инновационных методов добычи |

| Восточная Сибирь | Ванкорское, Юрубчено-Тохомское | Низкая освоенность, сложные геологические условия |

| Дальний Восток | Сахалинские проекты (Шельф) | Шельфовые запасы, требующие СП с иностранными компаниями |

Тенденции развития: Увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) – до 60-70% в новых проектах. Активно развиваются арктические шельфовые зоны, где сосредоточен значительный потенциал, но их освоение осложнено санкционными ограничениями и технологическими барьерами.

Экономика разработки труднодоступных запасов нефти

Освоение труднодоступных запасов нефти, включая арктический шельф, глубоководные зоны, сланцевые формации и истощённые месторождения с низкопроницаемыми коллекторами, сопряжено с принципиально иными экономическими условиями по сравнению с традиционной добычей. Основной вызов заключается в экспоненциальном росте капитальных (CAPEX) и операционных расходов (OPEX) при работе в экстремальных климатических условиях, на больших глубинах или с использованием ресурсоёмких технологий, таких как гидроразрыв пласта (ГРП) или термические методы.

Рентабельность таких проектов критически зависит от долгосрочной ценовой конъюнктуры на нефть, так как их срок окупаемости часто превышает 10-15 лет. Например, освоение арктического шельфа требует:

- Создания ледостойких платформ и специализированного флота

- Развёртывания сложных систем логистики и экологического мониторинга

- Применения дорогостоящих технологий бурения в условиях вечной мерзлоты

Факторы экономической целесообразности

Ключевые параметры, определяющие инвестиционную привлекательность:

| Фактор | Влияние на экономику |

|---|---|

| Цена нефти | Минимальный порог рентабельности варьируется от $50 до $120 за баррель в зависимости от типа запасов |

| Государственная поддержка | Налоговые льготы (СРП, пониженные ставки НДПИ), субсидии на НИОКР, инфраструктурные инвестиции |

| Технологический прогресс | Внедрение цифровых двойников, роботизации и новых методов повышения нефтеотдачи пластов (МУН) |

| Стоимость капитала | Доступ к долгосрочным кредитам по низким ставкам и государственным гарантиям |

В России специфику добавляют:

- Необходимость локализации дорогостоящего оборудования из-за санкционных ограничений

- Преимущественное расположение сложных запасов в необжитых регионах с отсутствующей инфраструктурой

- Жёсткие экологические требования в уязвимых экосистемах Крайнего Севера

Прогресс в снижении затрат наблюдается за счёт модульного строительства, применения больших данных для оптимизации бурения и развития низкотемпературных технологий ГРП. Тем не менее, высокая волатильность рынка сохраняет риски недофинансирования долгосрочных проектов.

Стратегические нефтяные резервы: мировая практика

Основное назначение стратегических нефтяных резервов (СНР) заключается в обеспечении энергетической безопасности страны путем создания буфера на случай серьезных перебоев в поставках нефти и нефтепродуктов. Эти резервы формируются и управляются государством или уполномоченными им органами, выступая в качестве инструмента стабилизации рынка в кризисных ситуациях, таких как природные катастрофы, геополитические конфликты, перебои в работе ключевых транспортных артерий или масштабные санкции.

Стратегические резервы принципиально отличаются от коммерческих запасов, которыми располагают нефтяные компании для обеспечения текущей деятельности. В отличие от коммерческих запасов, СНР предназначены исключительно для использования в чрезвычайных обстоятельствах, определяемых на государственном уровне. Доступ к ним строго регулируется, а решение об их выпуске на рынок принимается высшим руководством страны в ответ на значительные сбои в снабжении.

Ключевые аспекты мировой практики

Международная практика формирования и использования СНР базируется на нескольких ключевых принципах:

- Международная координация: Ведущую роль играет Международное энергетическое агентство (МЭА). Страны-члены МЭА (включая большинство развитых экономик) обязаны поддерживать стратегические запасы нефти и нефтепродуктов в объеме, эквивалентном не менее 90 дней чистого импорта (рассчитывается на основе среднего импорта предыдущего года).

- Структура резервов: Резервы могут включать как сырую нефть различных сортов, так и ключевые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, авиакеросин). Состав определяется национальными приоритетами и особенностями потребления.

- Формы хранения: Наиболее распространено хранение в подземных соляных кавернах (дешево, безопасно, обеспечивает стабильные условия). Также используются наземные металлические резервуары и, реже, плавучие хранилища (танкеры).

- Механизмы использования: Основные сценарии:

- Координированные коллективные действия: Решение МЭА о совместном выпуске резервов для стабилизации мирового рынка в ответ на масштабный дефицит (например, после вторжения в Кувейт в 1990 г., урагана "Катрина" в 2005 г., войны в Ливии в 2011 г., вторжения России в Украину в 2022 г.).

- Национальные чрезвычайные выпуски: Отдельные страны могут самостоятельно принять решение о выпуске части своих резервов для смягчения последствий локальных кризисов или природных катастроф, влияющих на внутреннее снабжение.

- Тестовые продажи/ротация: Периодическая продажа небольших объемов "старой" нефти для поддержания качества резервов и закупка свежей на вырученные средства (финансирование поддержания резервов).

Крупнейшие стратегические резервы в мире принадлежат странам с высоким уровнем потребления нефти и/или значительной зависимостью от импорта. Абсолютным лидером являются Соединенные Штаты Америки (СПР США). Значительные объемы накоплены также Китаем, Японией, Южной Кореей и странами-членами МЭА Европы (особенно Германией и Францией).

| Аспект | Стратегические нефтяные резервы (СНР) | Коммерческие запасы |

|---|---|---|

| Цель | Обеспечение национальной энергобезопасности, реакция на крупные сбои поставок | Обеспечение непрерывности операций нефтяных компаний, управление логистикой |

| Владелец / Управление | Государство / Спец. гос. органы | Нефтяные компании (добывающие, перерабатывающие, трейдеры) |

| Объем (для стран МЭА) | Обязательно ≥ 90 дней чистого импорта | Определяется рыночными условиями и операционными нуждами компаний |

| Механизм использования | Решение правительства/МЭА в ЧС | По усмотрению компаний в рамках их бизнес-процессов |

Влияние геологоразведки на прирост запасов

Геологоразведочные работы (ГРР) служат ключевым драйвером воспроизводства сырьевой базы нефтяной отрасли. Интенсивность и технологический уровень разведки напрямую определяют объемы перевода прогнозных ресурсов в промышленные категории запасов. Эффективные ГРР компенсируют естественное истощение действующих месторождений и формируют основу для долгосрочной стабильности добычи.

В России основные приросты запасов в последние годы обеспечиваются за счет доразведки зрелых регионов, таких как Западная Сибирь и Волго-Уральская провинция, где применение современных сейсмических технологий 3D/4D и методов ГИС позволяет выявлять не вскрытые ранее пласты. На мировой арене фокус смещается в труднодоступные акватории (шельф Арктики, глубоководные зоны Бразилии) и нетрадиционные резервуары (сланцевая нефть, баженовская свита), требующие инновационных подходов к поиску и оценке.

Факторы эффективности геологоразведки

- Технологический прогресс: Высокоточная сейсморазведка, обработка Big Data, машинное обучение для интерпретации данных повышают成功率 поисковых работ.

- Государственное регулирование: Стимулирующие налоговые режимы (например, НДД на шельфе РФ) и упрощение доступа к геологической информации.

- Инвестиционная активность: Долгосрочные вложения компаний в ГРР, особенно в период высоких цен на нефть.

| Регион | Вклад ГРР в прирост | Ключевые технологии |

|---|---|---|

| Западная Сибирь (РФ) | ~70% новых запасов | 4D-сейсмика, многостадийный ГРП |

| Пермский бассейн (США) | ~45% прироста сланцевой нефти | Горизонтальное бурение, микросеismic monitoring |

Современные цифровые двойники месторождений оптимизируют планирование разведочного бурения, снижая риски сухих скважин. Однако в глобальном масштабе наблюдается сокращение финансирования ГРР из-за энергоперехода, что создает риски дефицита запасов к 2030-м годам. В России этот тренд частично нивелируется госпрограммами субсидирования поиска на труднодоступных территориях.

Классификация запасов нефти по международным стандартам

Международная классификация запасов нефти и газа необходима для обеспечения сопоставимости данных, прозрачности оценки ресурсов и привлечения инвестиций на глобальном уровне. Единые стандарты позволяют инвесторам, правительствам и компаниям объективно сравнивать проекты и потенциал месторождений в разных странах мира.

Наиболее широко признанной и используемой в международной практике является система классификации, разработанная Обществом инженеров-нефтяников (SPE), совместно с Всемирным советом нефти (WPC), Американской ассоциацией геологов-нефтяников (AAPG) и Обществом оценщиков месторождений (SPEE). Эта система, известная как Классификация ресурсов нефти и газа (Petroleum Resources Management System - PRMS), постоянно актуализируется.

Основные категории ресурсов по PRMS

Система PRMS использует две ключевые оси для классификации: степень геологической уверенности и экономическая зрелость/стадия проекта. Ресурсы подразделяются на три основные категории:

- Извлекаемые ресурсы (Recoverable Resources): Общий объем углеводородов, который потенциально может быть добыт из пласта с использованием известных технологий, независимо от экономических соображений. Включает все последующие категории.

- Контингентные ресурсы (Contingent Resources): Объемы, которые потенциально могут быть извлечены из открытых залежей, но которые в настоящее время не считаются коммерчески извлекаемыми из-за одной или нескольких неопределенностей (например, отсутствие рынка сбыта, технологические ограничения, необходимость дополнительных разрешений, неблагоприятные экономические условия).

- Запасы (Reserves): Это та часть контингентных ресурсов, для которой доказана экономическая эффективность разработки и извлечения на дату оценки. Ключевые критерии для отнесения к запасам:

- Обнаружение (Discovery): Наличие подтвержденной залежи.

- Техническая извлекаемость (Technical Recoverability): Доказанная возможность извлечения с помощью существующих или обоснованно ожидаемых технологий.

- Коммерческая жизнеспособность (Commercial Viability): Существует обоснованный план разработки и эксплуатации, одобренный руководством, и проект экономически эффективен при разумных прогнозах цен и затрат.

- Реализуемость (Reasonable Certainty): Запланированные проекты имеют высокую вероятность реализации в обозримом будущем (обычно в пределах 5 лет).

Категории запасов (Reserves) дополнительно подразделяются по степени геологической уверенности:

| Категория PRMS | Ключевая характеристика | Степень уверенности | Примерный аналог в РФ (2016) |

|---|---|---|---|

| Доказанные (Proved, 1P) | Высокая степень уверенности (>90%) в извлекаемости при текущих экономических и технологических условиях. Основаны на фактических данных эксплуатации и/или надежной геологической информации. | Высокая | Запасы категории А (частично В1) |

| Вероятные (Probable) | Меньшая уверенность (примерно 50%) в извлекаемости по сравнению с доказанными. Основаны на геологических и инженерных данных, указывающих на большую вероятность извлечения, чем невозможность. | Средняя | Запасы категории В1 (частично С1) |

| Возможные (Possible) | Низкая уверенность (<50%, но >10%) в извлекаемости. Геологические и инженерные данные предполагают возможность извлечения, но с меньшей вероятностью, чем для вероятных запасов. | Низкая | Запасы категории С1 (частично С2) |

Для публичных компаний, торгующихся на биржах США, существуют дополнительные строгие требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к отчетности по доказанным запасам (Proved Reserves), которые часто трактуются более консервативно, чем общие принципы PRMS, особенно в части доказанности и ценовых допущений.

Понимание и применение международной классификации PRMS критически важно для интеграции российских нефтяных компаний в глобальную экономику, привлечения иностранных инвестиций и объективного сопоставления запасов России с ресурсной базой других стран.

Факторы сокращения запасов на старых месторождениях

Естественное истощение пластов выступает ключевой причиной снижения добычи. По мере эксплуатации падает пластовое давление, сокращаются дебиты скважин и объемы извлекаемых ресурсов. Этот процесс усугубляется изменением фазового состава флюидов и ухудшением фильтрационно-емкостных свойств коллектора.

Технические ограничения оборудования и устаревшие технологии добычи препятствуют эффективной разработке остаточных запасов. Физический износ инфраструктуры приводит к росту аварийности и невозможности применения современных методов интенсификации.

Основные факторы деградации

Геологические сложности:

- Увеличение обводненности продукции до 80-95%

- Формирование трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых зонах

- Дисбаланс вытесняющих агентов при заводнении

Технологические вызовы:

- Коррозия обсадных колонн и НКТ

- Обработка высокоминерализованных пластовых вод

- Ограничения по давлению и температуре на устье скважин

| Экономические факторы | Экологические последствия |

| Рост себестоимости добычи при падении дебитов | Истощение пресноводных ресурсов при поддержании пластового давления |

| Недоинвестирование в геологоразведку и мониторинг | Риск загрязнения при аварийных ситуациях |

Накопленный фонд скважин с высоким уровнем выработки требует применения дорогостоящих методов увеличения нефтеотдачи. При этом эффективность гидроразрыва пласта и термогазовых методов на поздней стадии разработки существенно снижается.

Транспортная инфраструктура для освоения российских запасов

Развитие транспортной инфраструктуры выступает критическим условием для эффективной разработки удаленных и труднодоступных российских месторождений, особенно в Арктике и Восточной Сибири. Основная задача заключается в создании надежных логистических коридоров, способных обеспечить доставку необходимого оборудования на промыслы и гарантировать бесперебойный вывоз добытой нефти к потребителям внутри страны и на экспортные рынки.

Географическая сложность размещения значительной части запасов, суровые климатические условия и огромные расстояния до портов или перерабатывающих мощностей требуют масштабных инвестиций и применения инновационных решений. Без модернизации и расширения транспортной сети потенциал новых ресурсных баз останется нереализованным.

Ключевые направления и вызовы

Трубопроводный транспорт остается доминирующим способом транспортировки нефти на большие расстояния. Российская система магистральных нефтепроводов (Транснефть) постоянно развивается, однако требует:

- Продления существующих систем (ВСТО, "Заполярье") к новым центрам добычи на Ямале, в Красноярском крае, Иркутской области.

- Строительства ответвлений и перемычек для повышения гибкости и надежности сети.

- Модернизации насосных станций и внедрения систем мониторинга для минимизации экологических рисков.

Морские перевозки играют ключевую роль в экспорте, особенно арктического сырья:

- Расширение портовых мощностей в Усть-Луге, Приморске, Мурманске, Новороссийске и строительство новых терминалов (например, Бута).

- Развитие Северного морского пути (СМП) как арктической транспортной магистрали, требующее ледокольного флота, навигационной инфраструктуры и портов-хабов.

- Увеличение флота арктических танкеров усиленного ледового класса.

Железнодорожный транспорт важен для доставки грузов на промыслы и транспортировки нефти в зоны, не охваченные трубопроводами:

- Прокладка новых железнодорожных веток к месторождениям (например, Северный широтный ход).

- Увеличение парка специализированных цистерн и пропускной способности ключевых направлений.

Основные вызовы включают:

| Фактор | Влияние |

| Климат и география | Высокая стоимость и сложность строительства/эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, болот, сейсмичности. |

| Удаленность | Необходимость создания инфраструктуры "с нуля" в необжитых районах. |

| Экология | Повышенные требования к безопасности транспорта в уязвимых экосистемах (особенно Арктика). |

| Финансирование | Огромные капитальные затраты, требующие долгосрочных инвестиций и господдержки. |

Перспективы связаны с комплексным развитием всех видов транспорта, применением цифровых технологий для управления потоками и повышения безопасности, а также поиском эффективных моделей финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов в партнерстве государства и частного сектора.

Нетрадиционные ресурсы нефти: потенциал и ограничения

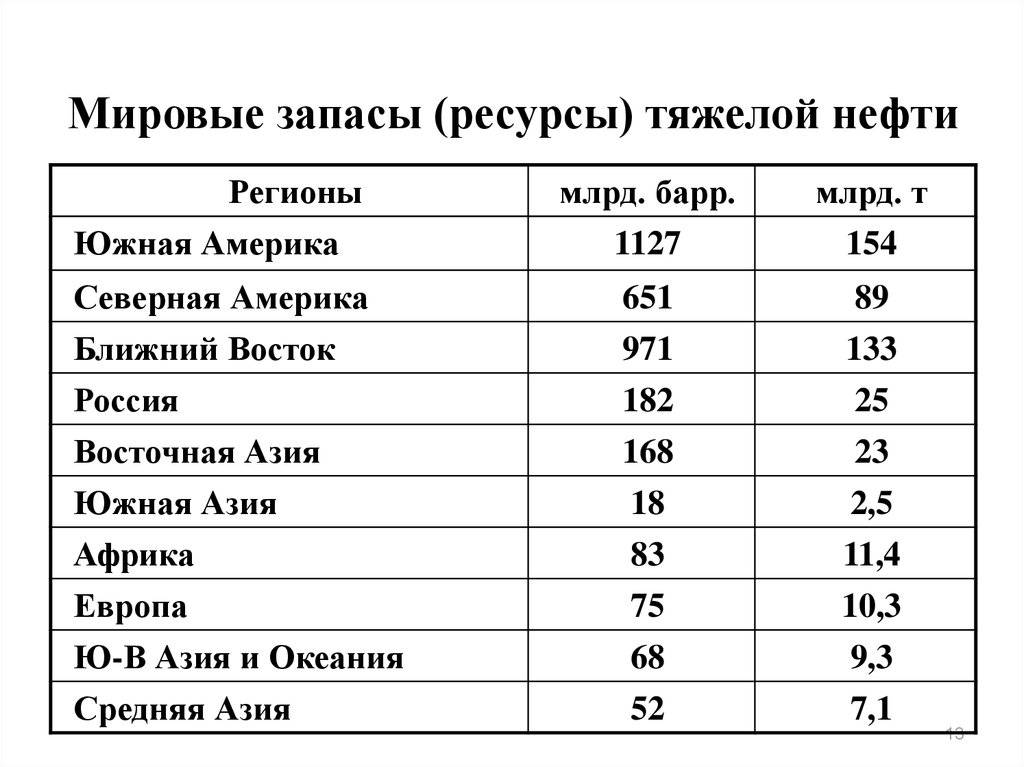

Потенциал нетрадиционных ресурсов нефти колоссален: к ним относят сланцевую нефть, битуминозные пески, сверхтяжелую нефть и нефть из керогеновых сланцев, чьи мировые запасы многократно превышают запасы традиционных месторождений. Технологический прогресс, особенно в области гидравлического разрыва пласта (ГРП) и тепловых методов добычи, сделал разработку таких ресурсов экономически оправданной в ряде регионов, обеспечивая растущую долю в глобальном производстве и снижая зависимость от Ближнего Востока. Россия обладает значительными нетрадиционными ресурсами, особенно сланцевой нефти в бажене, ачимовских отложениях и Доманиковой свите, что открывает долгосрочные перспективы для поддержания добычи.

Однако разработка сопряжена с серьезными ограничениями: высокая себестоимость добычи (часто в 2-4 раза выше традиционной), чувствительность к ценовым колебаниям нефти, сложные геологические условия и быстрая истощаемость скважин требуют постоянных инвестиций в бурение. Экологические риски вызывают наибольшие опасения – загрязнение грунтовых вод химикатами ГРП, высокое водопотребление, разрушение ландшафтов при добыче битумов и значительные выбросы парниковых газов. Юридические барьеры и общественное сопротивление, особенно в густонаселенных районах или экологически чувствительных зонах, также тормозят масштабирование проектов.

Основные виды и их характеристики

- Сланцевая нефть: Добывается из низкопроницаемых сланцевых пластов методом ГРП и горизонтального бурения.

- Битуминозные пески: Смесь песка, воды и сверхвязкого битума; добыча открытым способом или парогревами.

- Сверхтяжелая нефть: Высоковязкая нефть (например, венесуэльская); требует теплового воздействия для извлечения.

- Керогеновая нефть: Синтетическая нефть, получаемая пиролизом нефтеносных сланцев; технологически сложна.

| Тип ресурса | Мировые запасы (приблизительно) | Себестоимость добычи ($/баррель) | Ключевые регионы |

|---|---|---|---|

| Сланцевая нефть | ~400-600 млрд барр. | 40-80 | США (Пермский бассейн), Аргентина, Россия |

| Битуминозные пески | ~1700 млрд барр. | 60-100 | Канада (Альберта), Венесуэла (Ориноко) |

| Сверхтяжелая нефть | ~900 млрд барр. | 30-50 | Венесуэла, Канада, Россия (Тимано-Печора) |

| Керогеновая нефть | ~3000 млрд барр. | 90-120 | США (Грин-Ривер), Бразилия, Россия (Прибалтика) |

В России освоение сдерживается технологическими вызовами: сложные природно-климатические условия (Арктика), недостаток инфраструктуры в удаленных районах и дефицит специализированного оборудования. Хотя налоговые льготы стимулируют разработку трудноизвлекаемых запасов, долгосрочная конкурентоспособность зависит от снижения затрат через инновации и адаптацию зарубежных технологий.

Перспективы развития в мире связаны с дальнейшей оптимизацией технологий добычи и переработки, снижением экологического следа и стабилизацией цен на энергоносители. Для России реализация потенциала требует комплексного подхода: усиления геологоразведки, локализации технологий ГРП и тепловых методов, а также разработки четких экологических стандартов для минимизации рисков.

Правовое регулирование разработки месторождений в России

Основу регулирования составляют федеральные законы: "О недрах" (№2395-1), определяющий недра как государственную собственность, и "О соглашениях о разделе продукции" (№225-ФЗ), регламентирующий особые условия инвестирования в сложные проекты. Ключевую роль играет лицензионный порядок пользования недрами, выдаваемый Роснедрами на конкурсной основе. Лицензия фиксирует технические требования, экологические нормативы и сроки освоения участка.

Субъекты РФ участвуют в распределении доходов от добычи через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дополнительные платежи, но лицензирование остается федеральной прерогативой. Для стратегических месторождений с запасами свыше 70 млн тонн нефти действуют особые требования по государственной экспертизе и ограничения на участие иностранного капитала согласно ФЗ "Об иностранных инвестициях" (№160-ФЗ).

Механизмы контроля и стимулирования

Налоговая система включает:

- НДПИ с дифференцированными ставками в зависимости от региона и степени истощения запасов

- Экспортные пошлины, коррелирующие с мировыми ценами на нефть

- Льготы для трудноизвлекаемых запасов и месторождений арктического шельфа

Экологические аспекты регулируются:

- Требованиями по утилизации попутного нефтяного газа (не менее 95%)

- Обязательным страхованием ответственности за ущерб окружающей среде

- Проведением государственной экологической экспертизы проектов

| Тип месторождения | Нормативный акт | Особенности регулирования |

|---|---|---|

| Шельфовые | ФЗ "О континентальном шельфе" | Обязательное создание резервных фондов на ликвидацию аварий |

| Трудноизвлекаемые запасы | Постановление №1472 | Пониженные ставки НДПИ и налога на прибыль |

Корпоративное управление требует согласования проектов с ФАС при консолидации лицензий и соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза. Изменения 2022-2023 гг. ужесточили требования к локализации оборудования и ввели специальный коэффициент при расчете НДПИ для проектов с иностранным участием.

Прогнозы изменения структуры мировых запасов нефти к 2040 году

К 2040 году ожидается значительное смещение структуры мировых запасов нефти в сторону трудноизвлекаемых ресурсов и нетрадиционных месторождений. Доля традиционной легкодоступной нефти в общем объеме запасов сократится, тогда как значение сверхтяжелой нефти (например, венесуэльский пояс Ориноко), битуминозных песков (Канада) и сланцевой нефти (США, Аргентина) существенно возрастет. Этот сдвиг обусловлен истощением "зрелых" гигантских месторождений и технологическим прогрессом, делающим рентабельной разработку сложных ресурсов.

Географическая концентрация запасов усилится: более 70% доказанных резервов останутся сконцентрированными на Ближнем Востоке (главным образом в Саудовской Аравии, Ираке, Иране, ОАЭ и Кувейте) и в Венесуэле. При этом роль России в структуре мировых запасов прогнозируется стабильной (около 5-6%), но ее значимость будет определяться объемом трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири (Баженовская свита) и Арктике, разработка которых требует высоких инвестиций и передовых технологий.

Ключевые тренды и вызовы

Основные факторы, формирующие будущую структуру запасов:

- Технологический фактор: Достижения в ГРР (геологоразведка и разработка), ГНКТ (гидроразрыв пласта), повышение нефтеотдачи пластов (ПНП) позволят вовлекать ранее нерентабельные ресурсы.

- Экономический фактор: Рентабельность разработки трудноизвлекаемых запасов напрямую зависит от цен на нефть и стоимости технологических решений.

- Экологические ограничения: Ужесточение климатической политики может замедлить инвестиции в разработку запасов с высоким углеродным следом (битуминозные пески, арктические проекты).

- Политическая стабильность: Доступ к крупнейшим запасам (Ближний Восток, Венесуэла) остается чувствительным к геополитическим рискам и санкциям.

Для России критически важными станут:

- Ускоренное освоение технологий для разработки баженовской свиты и арктического шельфа.

- Повышение эффективности добычи на истощенных месторождениях Западной Сибири методами ПНП.

- Снижение себестоимости добычи для сохранения конкурентоспособности на фоне роста поставок сланцевой нефти.

| Регион/Тип запасов | Прогнозируемая доля в мировых запасах к 2040 (%) | Ключевые риски |

|---|---|---|

| Ближний Восток (традиционные) | ~45-50% | Геополитическая нестабильность |

| Венесуэла (сверхтяжелая нефть) | ~15-20% | Экономический кризис, санкции |

| Канада (битуминозные пески) | ~10% | Экологические нормы, высокая себестоимость |

| Россия (включая ТРИЗ) | ~5-6% | Технологические вызовы, доступ к зарубежным технологиям |

| Сланцевая нефть (США и др.) | ~10-12% | Волатильность цен, истощение "сладких пятен" |

Таким образом, структура мировых запасов нефти к 2040 году станет более сложной и дорогой для освоения. Доминирование стран ОПЕК+ сохранится, но их доля немного снизится за счет роста добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов в Северной и Южной Америке. Успешное освоение российских ТРИЗ станет ключевым условием для поддержания позиций страны на мировом нефтяном рынке.

Список источников

При подготовке материала о нефтяных запасах использовались актуальные данные международных энергетических организаций и официальные российские статистические отчеты. Источники отражают ключевые показатели доказанных запасов, методологию оценки и динамику изменений.

Все указанные ресурсы предоставляют регулярно обновляемую информацию, необходимую для анализа глобальных и национальных резервов углеводородов. Данные сверялись по последним опубликованным версиям документов на момент исследования.

- BP Statistical Review of World Energy – ежегодный отчет по доказанным запасам нефти в разрезе стран

- OPEC Annual Statistical Bulletin – статистика запасов стран-членов картеля

- U.S. Energy Information Administration (EIA) – базы данных по мировым месторождениям

- Международное энергетическое агентство (IEA) – аналитические обзоры резервов

- Министерство энергетики РФ – официальные отчеты о состоянии ресурсной базы

- Центральное диспетчерское управление ТЭК – оперативные данные по российским месторождениям

- Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ – кадастр месторождений

- Аналитические отчеты Роснедр – оценка перспективных ресурсов

- Единый государственный реестр запасов полезных ископаемых