Схема автомобильного зарядного устройства - сделай сам

Статья обновлена: 14.01.2026

Собрать надежное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками – реальная задача даже для начинающих радиолюбителей.

Эта статья предоставит понятную схему и пошаговое руководство, позволяющее создать функциональный прибор без профессионального оборудования.

Необходимые компоненты: полный список деталей

Для сборки автомобильного зарядного устройства потребуются электронные компоненты, рассчитанные на работу с напряжением 12В и высокими токами. Точный подбор параметров критичен для безопасности и эффективности зарядки аккумулятора.

Основные элементы разделяются на силовую часть, управляющие компоненты и вспомогательные детали. Ниже приведен полный перечень с ключевыми характеристиками.

Базовый набор компонентов

- Понижающий трансформатор: 220В → 12-14В, мощность 100-150Вт

- Диодный мост: готовый сборный (KBPC5010) или 4 отдельных диода (1N5408), ток ≥10А

- Электролитический конденсатор: 2200-4700 мкФ, напряжение 25-35В

- Предохранители: сетевой (1А) и выходной (10-15А) с держателями

- Светодиод индикации: красный/зеленый (3мм/5мм)

- Токоограничивающий резистор: 1-2 кОм (0.5Вт) для светодиода

- Алюминиевый радиатор: ≥25см² для диодного моста

- Монтажные провода: силовые (≥1.5 мм²), изолированные

- Зажимы типа "крокодил": 2 шт., с изоляцией (красный/черный)

- Сетевой шнур: с вилкой, сечение 0.75-1 мм²

- Корпус: пластиковый/металлический с вентиляционными отверстиями

| Дополнительные элементы | Рекомендуемые параметры |

| Вольтметр | Аналоговый или цифровой (0-20В) |

| Амперметр | 0-10А (стрелочный/цифровой) |

| Термопаста | Теплопроводящая (для монтажа диодов на радиатор) |

| Выключатель питания | Кнопочный/тумблер, 220В/5А |

Выбор трансформатора: расчет мощности и напряжения

Трансформатор – ключевой компонент, определяющий безопасность и эффективность зарядного устройства. Его параметры напрямую влияют на возможность корректной зарядки конкретного аккумулятора и защиту от перегрузок. Неправильный выбор может привести к выходу из строя как АКБ, так и элементов схемы зарядника.

Основные характеристики трансформатора – выходное напряжение вторичной обмотки и её максимальная мощность. Они рассчитываются исходя из параметров заряжаемого аккумулятора: его номинального напряжения (12В или 24В) и ёмкости (А·ч).

Расчет необходимых параметров

1. Выходное напряжение (Uвых):

- Для 12В АКБ требуется напряжение на вторичной обмотке: Uвых = UАКБ + Падение напряжения на выпрямителе + Запас.

- Типичное значение: 14В - 16В (с учетом падения ~2-3В на диодном мосту и небольшого запаса).

- Для 24В АКБ: 28В - 30В.

2. Мощность трансформатора (Pтр):

- Рассчитывается по формуле: Pтр = Iзар * Uвых * 1.25.

- Iзар – максимальный ток заряда, обычно принимается равным 0.1 * C (где C – ёмкость АКБ в А·ч).

- Множитель 1.25 обеспечивает необходимый запас мощности (20-25%) для надежной работы без перегрева.

Пример расчета для АКБ 60А·ч:

- Ток заряда: Iзар = 0.1 * 60 = 6А.

- Требуемое Uвых (для 12В АКБ): ~15В.

- Мощность: Pтр = 6А * 15В * 1.25 = 112.5 Вт.

- Выбираем трансформатор с минимальной мощностью 120 Вт (ближайшее стандартное значение в большую сторону) и напряжением на вторичной обмотке ~15В под нагрузкой.

| Параметр АКБ | Формула/Значение | Пример (60А·ч, 12В) |

|---|---|---|

| Ток заряда (Iзар) | 0.1 * C (А·ч) | 6А |

| Выходное напряжение (Uвых) | 14В - 16В (для 12В АКБ) | 15В |

| Мощность трансформатора (Pтр) | Iзар * Uвых * 1.25 | 6А * 15В * 1.25 = 112.5 Вт → 120 Вт |

Важные нюансы:

- Напряжение холостого хода трансформатора (без нагрузки) всегда выше рабочего (под нагрузкой). Убедитесь, что под нагрузкой оно соответствует расчетному Uвых.

- Предпочтительны трансформаторы с тороидальным или броневым сердечником – они меньше гудят и имеют лучшие массогабаритные показатели.

- Трансформатор должен иметь запас по мощности не менее 20% от расчетного значения для предотвращения перегрева.

Диодный мост: подбор подходящей конфигурации

Диодный мост выполняет критически важную функцию выпрямления переменного тока (AC) со вторичной обмотки трансформатора в постоянный пульсирующий ток (DC), необходимый для зарядки автомобильного аккумулятора. Без него преобразование энергии невозможно, а некорректный подбор компонентов приведёт к перегреву или выходу устройства из строя.

Основные требования к мосту определяются характеристиками трансформатора и аккумулятора: максимальным выходным током зарядки (обычно 5-15А для самодельных устройств) и напряжением холостого хода вторичной обмотки (14-18В). Превышение этих значений при выборе диодов недопустимо.

Ключевые критерии выбора компонентов

При конфигурировании моста учитывайте следующие параметры:

- Пиковое обратное напряжение (VRRM): Должно минимум вдвое превышать напряжение холостого хода трансформатора (например, 35-50В для 18В обмотки).

- Средний прямой ток (IF(AV)): Берётся с запасом 20-50% от максимального расчётного тока зарядки (для 10А выбирайте диоды на 12-15А).

- Падение напряжения (VF): Чем ниже VF (обычно 0.7-1.1В на диод), тем меньше тепловыделение и выше КПД.

| Тип диода / сборки | Примеры моделей | Макс. ток (IF(AV)) | Обратное напряжение (VRRM) |

|---|---|---|---|

| Диоды 1N54xx | 1N5408 | 3А | 1000В |

| Выпрямительные сборки | KBPC3510, GBU808 | 35А / 8А | 1000В / 800В |

| Диоды Шоттки | SR520, 60CPQ150 | 5А / 60А | 200В / 150В |

Конфигурации моста: Для мощных зарядных устройств (>5А) предпочтительны готовые монолитные сборки (KBPC, GBU) – они компактны и имеют стандартное крепление под радиатор. При токе до 3А допустимо использование четырёх дискретных диодов (например, 1N5408), соединённых по схеме Гретца. Диоды Шоттки актуальны для низковольтных схем благодаря малому VF, но требуют тщательного контроля температуры.

Обязателен монтаж на радиатор при токах свыше 3А! Площадь теплоотвода рассчитывается исходя из мощности потерь: Pdiss = 2 * VF * Icharge. Для 10А и VF=1В минимальная площадь радиатора – 80-100 см². Используйте термопасту для улучшения теплопередачи.

Схема выпрямителя: однофазная мостовая конструкция

В автомобильных зарядных устройствах преобразование переменного напряжения в постоянное осуществляется через выпрямитель. Однофазная мостовая схема (диодный мост) – наиболее распространённое решение благодаря эффективности и простоте. Она обеспечивает полное использование вторичного напряжения трансформатора без необходимости средней точки обмотки, что упрощает конструкцию и снижает стоимость.

Схема состоит из четырёх диодов, соединённых в замкнутый контур. К одной паре противоположных выводов подключается вторичная обмотка трансформатора, а к другой – нагрузка (аккумулятор с защитной электроникой). Диоды попарно открываются в каждом полупериоде сетевого напряжения, пропуская ток в одном направлении через нагрузку. Это гарантирует пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц (для сети 50 Гц), которое позже сглаживается фильтром.

Ключевые особенности и компоненты

Основные элементы мостового выпрямителя:

- Диоды: 4 кремниевых выпрямительных диода (например, 1N5408). Выбираются с запасом по току (минимум 20–30% от максимального тока зарядки) и обратному напряжению (≥25 В для 12В систем).

- Трансформатор: Понижающий, со вторичным напряжением 14–16 В (для компенсации падения на диодах и обеспечения 13.8–14.4 В на АКБ).

- Сглаживающий конденсатор: Электролитический, ёмкостью 2000–10000 мкФ, снижающий пульсации после диодного моста.

Принцип работы:

- При положительном полупериоде на аноде диодов VD1 и VD3 – ток проходит через VD1, нагрузку и VD3.

- При отрицательном полупериоде на аноде VD2 и VD4 – ток идёт через VD2, нагрузку и VD4.

- На выходе формируется однополярное пульсирующее напряжение.

Преимущества для автоустройств: Высокий КПД, меньшие потери напряжения по сравнению с однополупериодными схемами, доступность компонентов. Недостаток – двойное падение напряжения на диодах (≈1.4 В), требующее корректировки трансформатора.

| Параметр | Значение для 10А ЗУ | Рекомендуемые компоненты |

|---|---|---|

| Ток диодов | ≥15 А | 1N5408 (3A), KBPC5010 (50A) |

| Обратное напряжение | ≥25 В | Диоды 1N4007 (1000V) |

| Ёмкость конденсатора | 4700 мкФ × 25 В | Jamicon, Samwha |

Охлаждение диодов: установка радиаторов правильно

Диоды в автомобильном зарядном устройстве подвергаются значительным тепловым нагрузкам, особенно при выпрямлении переменного тока и работе с большими токами заряда. Перегрев резко сокращает срок службы полупроводниковых элементов и может привести к их мгновенному пробою. Без эффективного теплоотвода даже правильно рассчитанная схема выйдет из строя.

Основная функция радиатора – максимально увеличить площадь контакта с воздухом для рассеивания тепла, выделяемого диодом в процессе работы. Правильный монтаж напрямую влияет на КПД охлаждения и безопасность всего устройства. Игнорирование этого этапа гарантированно приведет к перегреву и поломкам.

Ключевые правила установки радиаторов

- Подготовка поверхностей: Тщательно обезжирьте контактную площадку диода (обычно металлическая пластина или корпус) и место крепления на радиаторе. Уберите все заусенцы, обеспечив максимально ровное прилегание.

- Применение термоинтерфейса: Обязательно нанесите тонкий равномерный слой термопасты или используйте термопрокладку. Это заполняет микронеровности, значительно улучшая теплопередачу. Излишки пасты, выдавленные за края, удалите.

- Надежная фиксация: Закрепите диод на радиаторе с помощью винтов, скоб или специальных зажимов. Усилие затяжки должно обеспечивать плотный равномерный прижим по всей площади, но без деформации корпуса диода. Используйте изолирующие шайбы (слюдяные или керамические), если корпус диода не изолирован от внутренней цепи.

- Ориентация и воздушный поток: Расположите радиатор ребрами вертикально для лучшей естественной конвекции. Обеспечьте свободный доступ воздуха: не ставьте радиатор вплотную к другим нагретым компонентам (транзисторам, трансформатору) или стенкам корпуса. При токах свыше 5-7А используйте принудительное охлаждение вентилятором.

Рекомендации по выбору радиатора в зависимости от тока:

| Ток диода (А) | Тип радиатора | Дополнительные меры |

|---|---|---|

| До 3 | Малая пластина (20-30 см²) | Естественное охлаждение |

| 3-10 | Ребристый (50-100 см²) | Естественное охлаждение + вентиляционные отверстия в корпусе |

| Более 10 | Крупный ребристый (150+ см²) | Обязательный обдув вентилятором |

После сборки проведите тестовый запуск под нагрузкой. Контролируйте температуру радиатора в течение 20-30 минут. Допустимый нагрев – не выше 60-70°C (рука терпит, но долго держать неприятно). Перегрев (80°C и более) сигнализирует о недостаточном теплоотводе: увеличьте радиатор, добавьте обдув или проверьте расчеты схемы.

Используйте радиаторы из алюминия (реже меди) с развитой поверхностью. Избегайте установки нескольких диодов на один радиатор без изоляции, если их корпуса находятся под разным электрическим потенциалом. Помните: качественное охлаждение диодов – обязательное условие надежности и пожаробезопасности самодельного зарядного устройства.

Фильтрация пульсаций: расчет емкости конденсатора

После диодного моста выпрямленное напряжение содержит значительные пульсации с частотой 100 Гц (для сети 50 Гц). Электролитический конденсатор, установленный параллельно нагрузке, сглаживает эти пульсации, накапливая энергию в пиках и отдавая её в промежутках.

Ключевые параметры для расчета: ток нагрузки (Iнагр), допустимый уровень пульсаций (Uпульс), частота пульсаций (f). Основная формула связывает эти величины с ёмкостью (C).

Формула расчета

Базовая формула для определения минимальной ёмкости:

C = Iнагр / (f × Uпульс)

где:

- C – ёмкость конденсатора (Фарады)

- Iнагр – максимальный ток нагрузки (Амперы)

- f – частота пульсаций (Герцы). Для мостовой схемы: f = 2 × fсети (100 Гц при 50 Гц)

- Uпульс – допустимое напряжение пульсаций (Вольты). Рекомендуется 5-10% от Uвых

Пример расчета для зарядного устройства

Исходные данные:

- Ток заряда (Iнагр): 2 А

- Выходное напряжение (Uвых): 14 В

- Допустимые пульсации: 7% (Uпульс = 0.07 × 14 В = 0.98 В)

- Частота пульсаций (f): 100 Гц

Расчет:

C = 2 А / (100 Гц × 0.98 В) = 0.0204 Ф = 20400 мкФ

Выбираем ближайший стандартный номинал: 22000 мкФ.

Практические рекомендации

- Используйте электролитические конденсаторы с запасом по напряжению (минимум +20% к Uвых)

- Для токов >1 А параллельно включите керамический конденсатор 0.1-1 мкФ для подачи ВЧ-помех

- При высоких токах (>5 А) делите требуемую ёмкость на несколько параллельных конденсаторов

- Учитывайте снижение реальной ёмкости при нагреве и старении (добавьте 20-30% к расчету)

| Ток нагрузки (А) | Допустимые пульсации (%) | Минимальная ёмкость (мкФ) |

|---|---|---|

| 1 | 5 | 10000 |

| 2 | 7 | 15000 |

| 5 | 10 | 25000 |

Правильный расчет ёмкости снижает нагрев элементов, повышает КПД и обеспечивает стабильный заряд аккумулятора. Всегда проверяйте осциллограмму напряжения под нагрузкой после сборки.

Защита от КЗ: предохранители нужного номинала

Короткое замыкание (КЗ) в самодельном зарядном устройстве возникает при случайном соединении плюсового и минусового проводов под нагрузкой, что вызывает мгновенный скачок тока до критических значений. Без предохранителя это приводит к расплавлению проводки, разрушению диодов моста, возгоранию трансформатора или порче аккумулятора.

Правильный выбор номинала предохранителя – ключевой фактор защиты. Ток плавкой вставки должен на 20-30% превышать максимальный рабочий ток зарядки. Например, для устройства с выходом 10А устанавливается предохранитель на 12-13А. Превышение этого порога сделает защиту неэффективной при КЗ, а занижение приведёт к ложным срабатываниям.

Практические рекомендации

Места установки: Обязательно в разрыв плюсового кабеля между:

- выходом выпрямителя и клеммами АКБ

- сетевым трансформатором и диодным мостом

Типы предохранителей:

| Автомобильные (ножевые) | До 30А, удобны для крепления |

| Трубчатые стеклянные | Для токов 1-10А, требуют держателей |

| Автоматические (многоразовые) | Биметаллические, с кнопкой возврата |

Порядок монтажа:

- Рассчитайте пиковый ток зарядки: I = P / U (где P - мощность трансформатора, U - 12В)

- Добавьте 25% запаса: Iпред = I × 1.25

- Установите держатель в разрыв кабеля согласно схеме

- Проверьте срабатывание: искусственно создайте КЗ щупом на 1 секунду

Индикация работы: схема подключения светодиода

Индикация включения зарядного устройства необходима для визуального контроля его работоспособности. Светодиод сигнализирует о подаче напряжения на схему, позволяя избежать попыток зарядки при неактивном устройстве.

Подключение светодиода требует последовательного включения токоограничивающего резистора. Без него светодиод мгновенно перегорит из-за превышения номинального тока в цепи 12В бортовой сети автомобиля.

Схема подключения и расчет компонентов

Базовая схема подключения:

- Анод светодиода (+) → токоограничивающий резистор → клемма "+12В" зарядного устройства

- Катод светодиода (-) → общая клемма "GND" (масса)

Формула расчета сопротивления резистора:

R = (Uпит - Uсв) / Iсв

где:

- Uпит = 12В (напряжение бортовой сети)

- Uсв - падение напряжения на светодиоде (1.8-3.3В в зависимости от цвета)

- Iсв - рабочий ток светодиода (обычно 10-20 мА)

Пример расчета для красного светодиода (Uсв = 1.8В, Iсв = 15мА):

R = (12В - 1.8В) / 0.015А = 680 Ом

Мощность резистора: P = I2 × R = (0.015)2 × 680 ≈ 0.15 Вт (используйте 0.25 Вт)

| Тип светодиода | Падение напряжения | Рекомендуемый резистор (для 15мА) |

|---|---|---|

| Красный | 1.8-2.0В | 680 Ом |

| Зеленый | 2.1-3.0В | 620 Ом |

| Синий/Белый | 3.0-3.4В | 560 Ом |

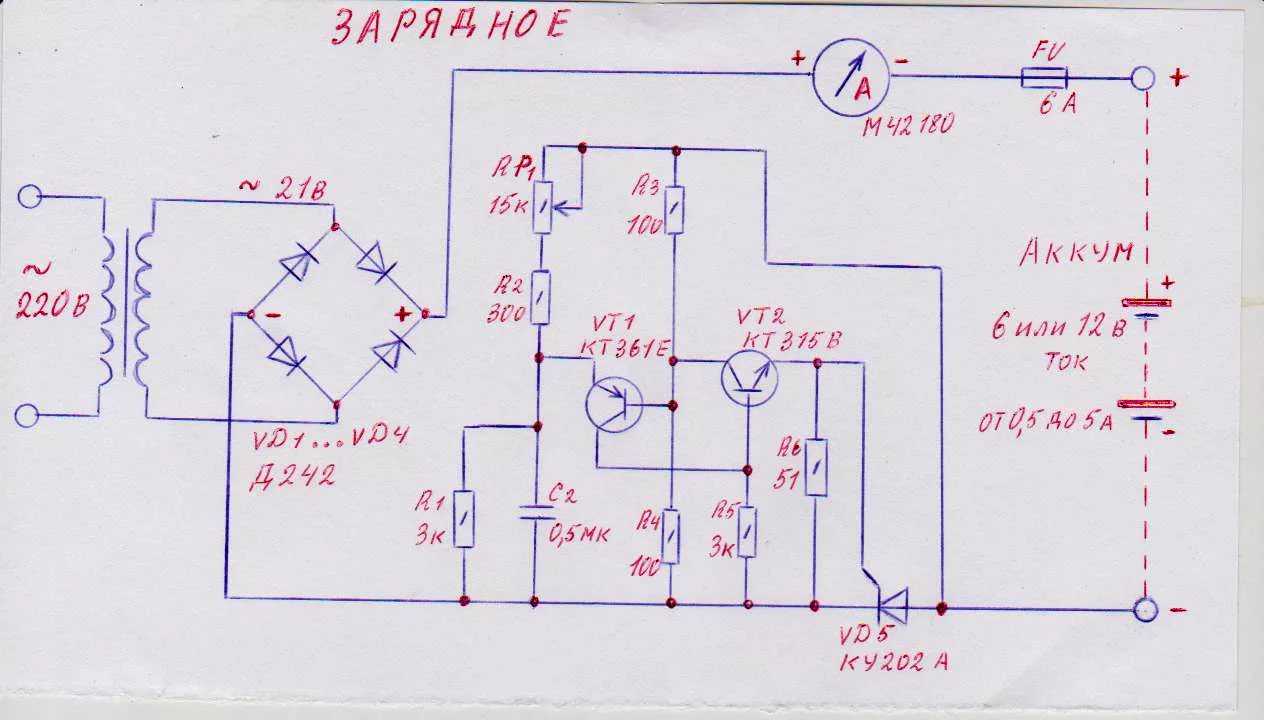

Тиристорное управление: регулировка выходного тока

Регулировка выходного тока в самодельном автомобильном зарядном устройстве реализуется через фазово-импульсное управление тиристором. Принцип основан на изменении момента открытия тиристора относительно начала полупериода сетевого напряжения. Чем позже подаётся управляющий импульс на тиристор, тем меньшую часть полуволны тока пропускает силовая цепь, снижая среднее значение выходного тока.

Ключевым элементом схемы становится узел формирования управляющих импульсов, обычно включающий RC-цепь для создания задержки и динистор (или транзисторный ключ) для резкого отпирания тиристора. Стабильность зарядного тока напрямую зависит от точности и повторяемости временных интервалов в этой цепи, особенно при колебаниях сетевого напряжения.

Ключевые компоненты и параметры регулировки

Типовая схема управления содержит следующие элементы:

- Силовой тиристор (например, КУ202Н) – коммутирует ток нагрузки

- RC-цепочка – задаёт время задержки открытия (резистор – переменный для ручной регулировки)

- Динистор DB3 – формирует пороговый импульс при достижении напряжения на конденсаторе

- Гальваническая развязка (оптопара или трансформатор) – защита низковольтной цепи управления

| Параметр | Влияние на регулировку | Типовые значения |

|---|---|---|

| Ёмкость конденсатора (C) | Определяет скорость заряда, длительность задержки | 0.1–1 мкФ |

| Сопротивление (R) | Задаёт ток заряда C, основной регулятор | 10–100 кОм (с переменным резистором) |

| Напряжение открытия динистора | Фиксирует порог срабатывания | ≈32V для DB3 |

Важные особенности реализации:

- Тиристор работает только в положительные полупериоды напряжения, обратный ток блокируется диодом в цепи

- Для защиты от ЭДС самоиндукции обязателен снабберный контур (RC-цепь параллельно тиристору)

- Точность стабилизации повышается при добавлении обратной связи по току через шунт и ОУ

Сборка корпуса: материалы и размеры для безопасности

Корпус критически важен для защиты электронных компонентов и пользователя от поражения током, короткого замыкания или механических повреждений. Неподходящий материал или ошибочные габариты могут привести к перегреву, возгоранию или нарушению изоляции. Обязательно предусмотрите достаточную вентиляцию и исключите контакт внутренних частей с внешней средой.

Используйте исключительно негорючие диэлектрики: листовой АБС-пластик толщиной 2-3 мм, текстолит или анодированный алюминий. Избегайте дерева, картона и легкоплавких полимеров вроде ПВХ. Габариты рассчитывайте с запасом 20-30% от размеров платы и трансформатора для свободной циркуляции воздуха. Минимальное расстояние от токоведущих частей до стенок корпуса – 10 мм.

Конструктивные требования

- Вентиляционные отверстия: Располагайте сверху и снизу корпуса (площадь ≥15% от общей поверхности). Защитите металлической сеткой от попадания посторонних предметов.

- Крепление платы: Фиксируйте на пластиковых стойках винтами, исключая контакт с металлическим корпусом. Трансформатор закрепляйте резиновыми прокладками для виброизоляции.

- Кабельные вводы: Устанавливайте армированные термостойкие втулки (температурный класс ≥105°C) на местах входа/выхода проводов.

| Элемент | Рекомендуемый материал | Требования |

|---|---|---|

| Основной корпус | АБС-пластик, анодированный алюминий | Толщина от 2 мм, UL94 V-0 |

| Крепеж | Нейлоновые стойки, стальные винты | Изоляционные шайбы под головки винтов |

| Вентиляция | Перфорация + стальная сетка | Ячейка сетки ≤3 мм |

Важно: После сборки проверьте мультиметром отсутствие проводимости между корпусом и силовыми цепями (сопротивление >10 МОм). Все острые кромки обработайте напильником, крышку фиксируйте минимум четырьмя винтами. Установите предупреждающую табличку: "Не разбирать при подключении к сети 220V!".

Компоновка элементов: оптимальное расположение компонентов

Главная цель компоновки – минимизация электромагнитных помех, снижение теплового воздействия компонентов друг на друга и обеспечение коротких трасс высокочастотных цепей. Располагайте силовые элементы (транзисторы, диодные сборки, трансформатор) с учетом эффективного теплоотвода, избегая их группировки в центре платы.

Разделите плату на функциональные зоны: входной фильтр/защита, преобразователь (инвертор), выходной выпрямитель/фильтр, управляющая схема. Обеспечьте максимальное удаление чувствительных аналоговых цепей (обратная связь, ШИМ-контроллер) от узлов с большими токами и пульсациями. Используйте звездообразную топологию для земляных шин питания и управления.

Ключевые правила размещения

- Теплонагруженные компоненты: Монтируйте на краю платы или на отдельном радиаторе с естественной конвекцией. Транзисторы, диоды Шоттки – не ближе 10 мм друг к другу.

- Входной контур: Предохранитель, варистор, помехоподавляющий конденсатор X/Y-типа размещаются сразу после клемм подключения к бортовой сети.

- Силовой трансформатор: Ориентируйте катушки перпендикулярно дорожкам платы для снижения наводок. Экранируйте ферритовым экраном при необходимости.

- Петли тока: Минимизируйте площадь контуров в цепях коммутации (например, драйвер MOSFET → трансформатор → выпрямитель → выход).

| Компонент | Приоритетное расположение | Особые требования |

|---|---|---|

| ШИМ-контроллер | В зоне управляющих цепей, удаленно от трансформатора | Короткие связи с датчиком тока, оптроном обратной связи |

| Выходные электролиты | Рядом с нагрузкой, параллельно диодному мосту | Минимизация длины силовых дорожек до клемм |

| Датчик тока (шунт) | На пути протекания тока в "земляной" ветви | Изолированные трассы сигнала к контроллеру |

Используйте полигоны земли на обоих слоях платы с частыми переходами через переходные отверстия. Критические сигнальные линии (обратная связь, синхронизация) прокладывайте в экранированных дорожках между полигонами. Размещайте развязывающие керамические конденсаторы (0.1-1 мкФ) максимально близко к выводам питания микросхем и контроллеров.

Монтажная плата: создание разводки для схемы

После завершения разработки принципиальной схемы и подбора всех компонентов, переходим к проектированию монтажной платы. Этот этап определяет физическое расположение элементов и трассировку проводников, что напрямую влияет на надежность, помехоустойчивость и безопасность работы зарядного устройства.

Основная задача – преобразовать электрическую схему в точную карту расположения деталей (резисторов, конденсаторов, микросхем, разъемов) и соединяющих их дорожек на текстолитовой основе. Необходимо обеспечить корректное соединение всех контактов согласно схеме, избегая пересечений дорожек там, где это не предусмотрено, и соблюдая требования к ширине проводников в зависимости от протекающего тока.

Ключевые этапы создания разводки

Процесс проектирования платы включает несколько обязательных шагов:

- Компоновка компонентов: Разместите все элементы на виртуальной или бумажной сетке платы. Учитывайте:

- Габариты компонентов (особенно крупных: трансформатор, радиаторы).

- Тепловыделение (силовые элементы располагайте с зазором и/или у края платы).

- Логику соединений (минимизируйте длину критических цепей, особенно силовых и чувствительных к помехам).

- Удобство монтажа и последующего обслуживания.

- Трассировка проводников: Проложите соединения между компонентами.

- Используйте достаточную ширину дорожек для силовых цепей (рассчитайте минимальную ширину исходя из тока).

- Избегайте острых углов (90° и менее) – предпочтительны плавные изгибы или два угла по 45°.

- Обеспечьте зазоры между дорожками и между дорожками и краем платы для предотвращения пробоя.

- Земляные цепи (GND) часто делают в виде полигонов (сплошных областей) для лучшего экранирования и теплоотвода.

- Проверка (DRC - Design Rule Check): Используйте функции автоматической проверки правил проектирования в САПР (KiCad, Eagle, Altium) или тщательно проверьте вручную:

- Соответствие разводки принципиальной схеме.

- Соблюдение минимальных зазоров и ширины дорожек.

- Отсутствие незавершенных соединений (Air Wires).

- Корректность расположения и ориентации компонентов.

- Создание выходных файлов: После успешной проверки сгенерируйте файлы для производства:

- Gerber-файлы: Стандартный набор (слои дорожек, шелкографии, сверловки, паяльной маски) для передачи на завод.

- Файл сверловки (Excellon): Координаты и диаметры всех отверстий.

- Файл позиций компонентов (Pick and Place): Для автоматизированного монтажа.

| Тип цепи | Рекомендуемая ширина дорожки (при толщине фольги 35 мкм) | Примечание |

|---|---|---|

| Сигнальные цепи (логика, управление) | 0.2 - 0.5 мм | Допустимо для слабых токов (до ~100мА) |

| Цепи питания (5В, 12В) | 1.0 - 2.0 мм | Зависит от тока потребления |

| Силовые цепи (зарядный ток, вход 12В от АКБ) | 2.0 мм и более | Обязательно рассчитайте по току! (1мм ≈ 1-1.5А при нагреве) |

| Земляной полигон (GND) | Сплошная заливка | Максимально возможная площадь, соединенная с общим проводом |

Важно: Для силовых дорожек обязательно выполняйте расчет минимальной ширины. Используйте онлайн-калькуляторы ширины дорожки PCB, учитывающие допустимое повышение температуры, толщину медного слоя и максимальный ток. Недостаточная ширина приведет к перегреву, повреждению дорожки и пожароопасности. При сомнениях всегда выбирайте дорожку с запасом по ширине.

Пайка силовых элементов: техника надежного соединения

При сборке силовых цепей зарядного устройства качество пайки критически влияет на безопасность и долговечность. Основные требования: минимальное переходное сопротивление, механическая прочность соединения и устойчивость к вибрациям. Перед пайкой тщательно зачистите контакты и провода от окислов металлической щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.

Используйте флюс на канифольной основе без агрессивных компонентов – они могут вызвать коррозию. Для мощных диодов, транзисторов и толстых проводов (от 2.5 мм²) применяйте паяльник мощностью 60-100 Вт с медным жалом. Температура жала должна составлять 300-350°C – перегрев разрушает структуру припоя и повреждает компоненты.

Последовательность операций

- Лужение контактов: нанесите флюс, прогрейте поверхность паяльником 2-3 секунды, подайте припой (марка ПОС-61) до равномерного покрытия.

- Фиксация компонентов: закрепите детали в плате или на радиаторе, избегая механических напряжений.

- Соединение: прижмите жало к точке пайки одновременно с проводом и припоем. Время прогрева – не более 4 секунд.

- Контроль: соединение должно иметь гладкую блестящую поверхность без трещин, наплывов или шариков припоя.

Распространенные ошибки:

- Холодная пайка (матово-серый цвет, зернистая структура) из-за недостаточного прогрева

- Перегрев полупроводниковых элементов, приводящий к деградации кристалла

- Использование кислотных флюсов, вызывающих окисление контактов

| Элемент | Рекомендуемый припой | Время пайки (макс) |

|---|---|---|

| Диодные сборки | ПОС-61 с содержанием олова 61% | 3 сек |

| Клеммные колодки | ПОС-40 с добавлением 2% меди | 5 сек |

| Шины заземления | Свинцово-оловянный припой ПОС-30 | 7 сек |

После пайки удалите остатки флюса изопропиловым спиртом и проверьте мультиметром отсутствие коротких замыканий. Критические соединения (входные/выходные клеммы, силовые дорожки) дополнительно укрепляйте термоусадкой или механическими скобами.

Подключение трансформатора: правила изоляции проводов

Изоляция высоковольтных проводов первичной обмотки – критически важный этап. Используйте термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 3:1 и изоляционным напряжением не ниже 600 В. Все соединения после пайки должны быть полностью закрыты изоляционным материалом без оголенных участков. Особое внимание уделите точкам подключения к сетевым разъемам и выключателю питания.

Низковольтные провода вторичной обмотки также требуют изоляции, несмотря на меньшие риски. Примените термоусадку или ПВХ-изоленту для предотвращения замыканий на корпус. Размещайте высоковольтные и низковольтные кабели в разных жгутах с минимальным пересечением. Обязательно маркируйте провода цветной изоляцией согласно схеме: красный/черный для выхода, синий/коричневый для сети 220 В.

Пошаговые правила изоляции

- Зачищайте провода стриппером строго на длину контакта (5-7 мм), не повреждая жилы

- После пайки/обжима наденьте термоусадочную трубку с запасом 15 мм по краям соединения

- Обрабатывайте термофеном равномерно до полной усадки (не допускайте перегрева!)

- Для сетевых проводов применяйте двойную изоляцию: термоусадка + изолента ХБ

- Изолируйте крепежные винты трансформатора диэлектрическими шайбами

Контрольные проверки:

- Тестером убедитесь в отсутствии контакта между оголенными частями и корпусом

- Проверьте сопротивление изоляции мегомметром (>10 МОм для первичной обмотки)

- Убедитесь, что все кабельные вводы имеют пластиковые втулки

| Тип провода | Требуемая изоляция | Минимальное сечение |

|---|---|---|

| Сетевой (220 В) | Двойная: термоусадка + изолента | 0.75 мм² |

| Вторичная обмотка | Термоусадочная трубка 300 В | 2.5 мм² (для 10А) |

| Корпусные соединения | Кембрики на винтовых клеммах | - |

Важно: Перед первым включением визуально проверьте отсутствие перекрестных касаний проводов разного напряжения. Используйте пластиковые стяжки для фиксации жгутов на расстоянии не менее 10 мм от металлических частей корпуса.

Клеммы "крокодилы": выбор и установка на провода

Качество клемм напрямую влияет на надежность контакта и безопасность эксплуатации зарядного устройства. Дешевые модели с тонким металлом часто перегреваются, а слабые пружины не обеспечивают достаточного прижима к аккумуляторным выводам, что ведет к искрению и окислению точек подключения.

Оптимальный выбор – медные или латунные "крокодилы" с толстыми губками (не менее 3 мм) и усиленными пружинами. Обязательно проверьте наличие изоляции на рукоятках, исключающей случайное касание токоведущих частей. Для мощных зарядных устройств (от 10А) требуются клеммы с сечением провода не менее 6 мм².

Технология установки на кабель

Последовательность монтажа:

- Зачистите конец провода на 15-20 мм, удалив изоляцию без повреждения жил.

- Раскройте защитный кожух клеммы (при наличии) и ослабьте крепежный винт на зажиме.

- Вставьте оголенный провод в посадочное гнездо клеммы так, чтобы жилы полностью вошли под прижимную пластину.

- Затяните винт с усилием, обеспечивающим плотную фиксацию, но без пережима жил.

- Наденьте и зафиксируйте защитный кожух, исключающий коррозию и КЗ.

Важные нюансы:

- Для многожильных проводов используйте лужение концов оловом или медные наконечники перед установкой в клемму.

- Цветовая маркировка: красный провод – к плюсовой клемме АКБ, черный – к минусовой.

- Регулярно очищайте внутреннюю поверхность губок от окислов абразивной губкой.

| Тип нагрузки | Рекомендуемое сечение провода | Минимальный размер клеммы |

|---|---|---|

| До 5А | 2.5 мм² | 50А |

| 5-10А | 4 мм² | 100А |

| Свыше 10А | ≥6 мм² | 150А |

Не допускается соединение проводов с клеммами методом пайки без механического обжима – вибрация в автомобиле быстро разрушит такое соединение. Используйте только штатные винтовые зажимы или промышленные обжимные гильзы.

Зажим для АКБ: требования к сечению кабеля

Сечение кабеля зажимов ("крокодилов") критически влияет на безопасность и эффективность зарядного устройства. Недостаточное сечение провода вызывает перегрев, потерю напряжения и риск расплавления изоляции при прохождении зарядного тока. Это особенно опасно при работе с высокими токами или длительной зарядке глубоко разряженных аккумуляторов.

Слишком толстый кабель, хоть и безопасен, усложняет монтаж и повышает стоимость без практической пользы. Оптимальное сечение выбирается исходя из максимального выходного тока зарядного устройства с запасом 20-30%. Обязательно учитывается длина кабеля: при расстоянии от ЗУ до АКБ свыше 1.5 метров сечение увеличивают минимум на 25% для компенсации потерь.

Рекомендации по выбору сечения

Для медных многожильных проводов в термостойкой изоляции (типа КГ или ПВС) используйте следующие значения:

| Ток зарядки (А) | Минимальное сечение (мм²) | Рекомендуемое сечение (мм²) |

|---|---|---|

| до 6 | 1.0 | 1.5 |

| 6-10 | 1.5 | 2.5 |

| 10-20 | 2.5 | 4.0 |

| 20-30 | 4.0 | 6.0 |

| 30-50 | 6.0 | 10.0 |

Ключевые требования:

- Используйте только медь – алюминий имеет выше сопротивление и склонен к изломам

- Обязательная термостойкая изоляция (маркировка -40°C...+105°C)

- Проверьте плотность обжима клемм – плохой контакт вызывает локальный перегрев даже при правильном сечении

- Для токов свыше 30А применяйте кабель с двойной изоляцией

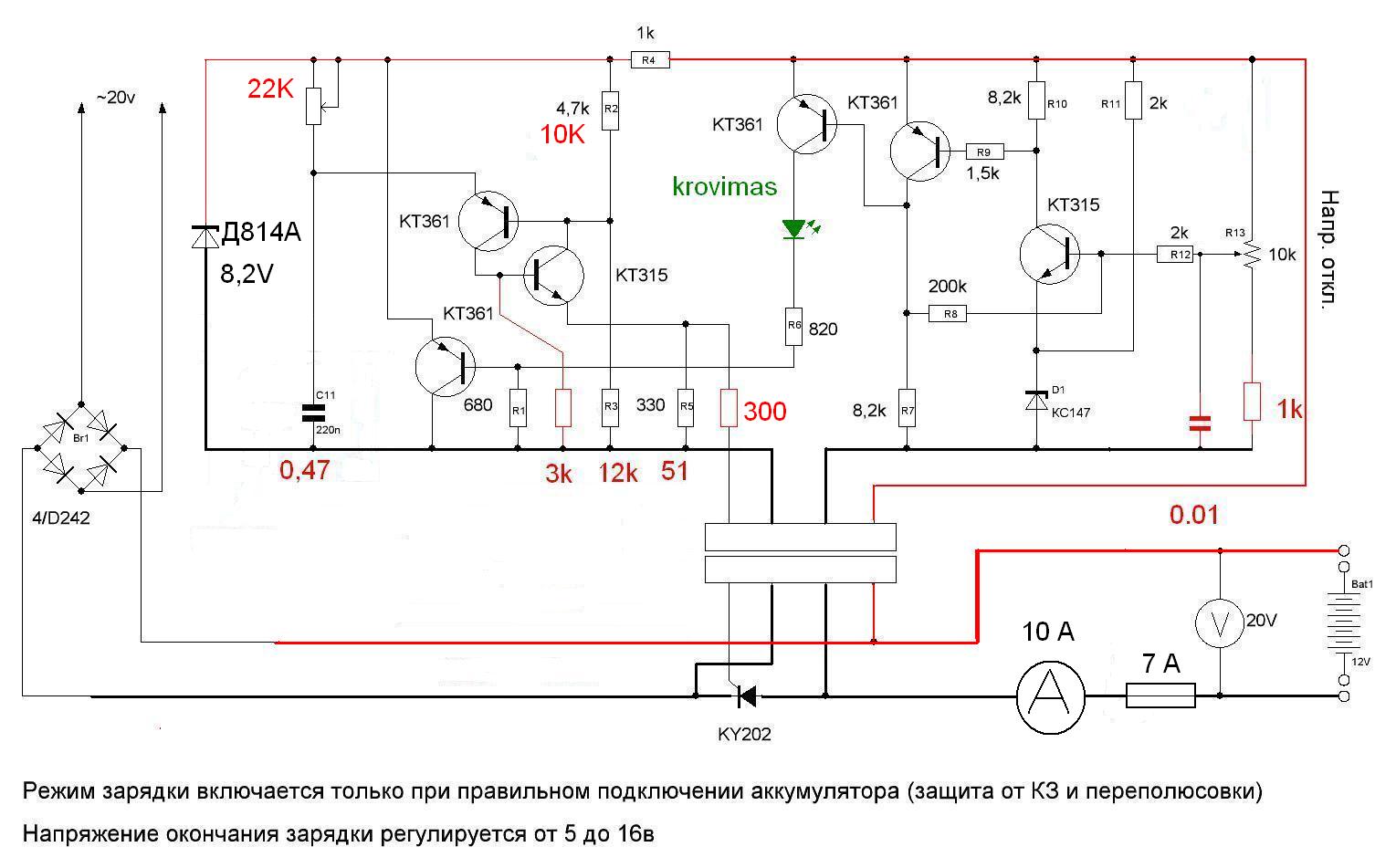

Полярность: методы предотвращения обратного подключения

Неправильное подключение клемм зарядного устройства к аккумулятору (переполюсовка) вызывает мгновенное повреждение компонентов схемы, короткое замыкание или даже возгорание. Защита от такой ошибки обязательна при самостоятельной сборке.

Существует несколько эффективных подходов, различающихся по сложности реализации и принципу действия. Выбор зависит от доступных компонентов и требуемой надежности.

Основные методы защиты

Рассмотрим ключевые способы блокировки обратного тока:

- Диод последовательный:

- В разрыв плюсового провода включается мощный диод (например, 10А10, рассчитанный на ток зарядки).

- При правильном подключении (+) АКБ → анод диода → катод диода → схема, ток течет.

- При обратном подключении (+) АКБ → катод диода, диод закрыт, ток отсутствует.

- Недостаток: Падение напряжения на диоде (~0.7В) снижает эффективность зарядки и требует отвода тепла.

- Диод+предохранитель шунтирующий:

- Мощный диод подключается анодом к минусовой клемме устройства, катодом – к плюсовой.

- При обратном подключении диод открывается, создавая КЗ через себя и плавкий предохранитель, установленный на входе.

- Предохранитель сгорает, разрывая цепь до повреждения основной схемы.

- Важно: Диод и предохранитель должны выдерживать полный ток КЗ кратковременно.

- Реле полярности:

- Используется автомобильное реле (на 12В, контакты ≥ тока зарядки).

- Обмотка реле подключается между входными плюсом и минусом устройства.

- При правильном подключении реле срабатывает, его контакты замыкают цепь заряда.

- При обратном подключении реле не срабатывает, цепь заряда разомкнута.

- Преимущество: Нет падения напряжения на силовой цепи.

- MOSFET-ключ:

- Мощный N-канальный MOSFET (например, IRF3205) ставится в минусовой провод.

- Схема управления (на стабилитроне, резисторе) открывает транзистор только при правильной полярности на входе.

- При обратной полярности транзистор закрыт, ток не течет.

- Плюсы: Очень малое падение напряжения (десятки мВ), высокая эффективность.

Сравнение методов по ключевым параметрам:

| Метод | Падение напряжения | Сложность | Надежность | Защита при КЗ на выходе |

|---|---|---|---|---|

| Последовательный диод | Высокое (~0.7В) | Низкая | Высокая | Нет |

| Шунтирующий диод+предохр. | Нулевое (в норме) | Низкая | Средняя (требует замены предохранителя) | Да (через предохранитель) |

| Реле | Очень низкое | Средняя | Высокая | Нет |

| MOSFET | Очень низкое | Высокая | Очень высокая | Нет (требует доп. защиты) |

Для максимальной безопасности часто комбинируют методы: MOSFET-ключ в минусовом проводе плюс плавкий предохранитель на входе или реле с контролем тока. Механическая защита (ключевые разъемы, цветовая маркировка проводов) является обязательным дополнением к электронной.

Стабилизация напряжения: простые схемы без микросхем

Напряжение в бортовой сети автомобиля нестабильно: при работающем двигателе оно достигает 13.5–14.5 В, а в момент запуска может просаживаться до 8–9 В. Для питания электронных устройств требуется стабильное напряжение, исключающее риск повреждения гаджетов. Простые схемы стабилизации на дискретных компонентах решают эту задачу без дорогих микросхем.

Параметрические стабилизаторы на стабилитронах и транзисторах обеспечивают достаточную точность для зарядки USB-устройств (5 В). Они устойчивы к перепадам температуры и вибрации, характерным для автомобиля. Рассмотрим три базовые схемы, пригодные для сборки из доступных деталей.

Популярные схемы стабилизации

1. Параметрический стабилизатор на стабилитроне:

- Состав: балластный резистор (R1) + стабилитрон (VD) параллельно нагрузке

- Принцип: стабилитрон поддерживает на нагрузке напряжение, равное своему номиналу (например, 5.6 В)

- Недостатки: низкий КПД, малый ток нагрузки (до 50 мА), сильный нагрев при больших токах

2. Эмиттерный повторитель с стабилитроном:

- Состав: стабилитрон (VD) в цепи базы транзистора (VT), нагрузка в цепи эмиттера

- Принцип: выходное напряжение = Uстаб - 0.6 В (падение на PN-переходе)

- Преимущества: ток нагрузки возрастает в h21э раз, подходит для токов до 1 А

3. Двухтранзисторный стабилизатор:

- Состав: управляющий транзистор (VT1) сравнивает выходное напряжение с опорным от стабилитрона, мощный VT2 регулирует ток

- Особенности: высокая стабильность, защита от КЗ, токи до 3 А (с радиатором)

| Тип стабилизатора | Выходной ток | Погрешность | Рекомендуемые компоненты |

|---|---|---|---|

| На стабилитроне | ≤ 50 мА | ±10% | 1N4734A (5.6 В), резистор 100 Ом/1 Вт |

| С одним транзистором | до 1 А | ±7% | КТ815Г, стабилитрон BZX55C5V1 |

| С двумя транзисторами | до 3 А | ±3% | КТ817Г + КТ3107Б, стабилитрон LM285 |

Критические нюансы: при токах >500 мА обязательно используйте теплоотводы для транзисторов. Для 5 В выхода выбирайте стабилитроны на 5.6–5.7 В с учетом падения напряжения на переходах. Проверяйте рассеиваемую мощность резисторов: P = I2 × R. Входное напряжение должно превышать выходное минимум на 3 В.

Контроль заряда: установка амперметра и вольтметра

Подключение измерительных приборов – критический этап сборки зарядного устройства. Вольтметр контролирует напряжение на клеммах АКБ, а амперметр отображает силу зарядного тока. Для корректной работы оба прибора интегрируются напрямую в силовую цепь между выпрямителем и выходными клеммами.

Вольтметр подключается параллельно плюсовой и минусовой шинам после всех компонентов схемы (трансформатора, диодного моста). Амперметр включается последовательно в разрыв одного из силовых проводов (обычно плюсового). Обязательно соблюдайте полярность: для стрелочных приборов неверное соединение выведет их из строя.

Порядок подключения и калибровки

- Подберите приборы с подходящими пределами измерений: вольтметр 0-20В, амперметр 0-15А.

- Установите шунт параллельно амперметру, если используется прибор с малым внутренним сопротивлением (уточните в техпаспорте).

- На этапе тестирования сверьте показания с эталонным мультиметром. При расхождениях выполните калибровку подстроечными резисторами (если предусмотрены конструкцией приборов).

| Параметр | Вольтметр | Амперметр |

|---|---|---|

| Тип подключения | Параллельно | Последовательно |

| Диапазон измерений | 0-20В | 0-15А |

| Опасность при ошибке | Короткое замыкание | Обрыв цепи |

Важно: Для аналоговых приборов используйте дополнительные защитные диоды (в обратном включении), предотвращающие повреждение при случайном изменении полярности. Цифровые модули требуют отдельного питания 5-12В, которое можно заимствовать от понижающего преобразователя.

Система охлаждения: вентилятор для интенсивной работы

При длительной эксплуатации или работе с высокими токами компоненты зарядного устройства (трансформатор, диодный мост, силовые транзисторы) выделяют значительное тепло. Без эффективного охлаждения это приводит к перегреву, снижению КПД, дрейфу параметров и преждевременному выходу из строя элементов схемы. Пассивные радиаторы часто не справляются с интенсивным тепловыделением, особенно в замкнутом корпусе или при температуре окружающей среды выше +25°C.

Принудительный обдув вентилятором – оптимальное решение для поддержания безопасного температурного режима. Вентилятор создаёт направленный воздушный поток, отводящий тепло от критически нагруженных узлов. Это позволяет устройству стабильно работать на максимальных токах длительное время, повышает надёжность и продлевает ресурс электронных компонентов. Ключевые аспекты интеграции вентилятора:

Параметры выбора и подключения вентилятора

- Тип вентилятора: Осевые модели 12В (40x40мм, 80x80мм) – стандарт для электроники. Высота лопастей (толщина) влияет на статическое давление.

- Производительность: Минимум 5-10 CFM (куб. футов в минуту) для компактных устройств. Чем выше ток заряда – тем мощнее нужен обдув.

- Уровень шума: Оптимально 20-30 дБА для комфортной эксплуатации в помещении.

Схема управления: Простейший вариант – прямое питание 12В от вторичной цепи зарядного устройства. Для автоматизации используют:

- Термовыключатель (биметаллический или на NTC-термисторе): Активирует вентилятор при достижении пороговой температуры радиатора (например, +60°C).

- ШИМ-контроллер: Плавно регулирует скорость вращения в зависимости от температуры (требует микросхемы драйвера).

| Компонент | Назначение | Типовые значения |

|---|---|---|

| Термистор NTC | Датчик температуры | 10 кОм (при 25°C), B=3950 |

| Операционный усилитель (ОУ) | Компаратор для включения | LM393, LM358 |

| МОП-транзистор | Ключ управления питанием вентилятора | IRFZ44N, IRLB8743 |

Размещение: Вентилятор устанавливают на корпусе так, чтобы воздух продувал вдоль рёбер радиаторов силовых элементов. Направление потока – забор холодного воздуха снизу/сбоку, выброс горячего через вентиляционные отверстия в противоположной стенке корпуса. Обязательно защитите вентилятор металлической сеткой от случайного контакта с проводами или посторонними предметами.

Защита от перегрева: термопредохранитель на радиатор

Перегрев силовых компонентов – критическая проблема в самодельных зарядных устройствах. Без надёжной защиты диоды, транзисторы или микросхемы стабилизатора могут выйти из строя при перегрузках или плохом охлаждении, что приведёт к дорогостоящему ремонту или возгоранию.

Термопредохранитель, закреплённый непосредственно на радиаторе, разрывает цепь питания при превышении пороговой температуры. Это экстренная мера, срабатывающая до разрушения полупроводниковых элементов. Устройство монтируется в разрыв первичной или вторичной цепи блока питания.

Правила установки и параметры

- Механический контакт: Плотно прижмите корпус термопредохранителя к радиатору через термопасту. Используйте термостойкий клей или нейлоновые стяжки для фиксации.

- Температура срабатывания: Выбирайте предохранитель на 10-15°С ниже максимально допустимой температуры защищаемых компонентов (обычно 70-90°С для кремниевых приборов).

- Токовый номинал: Должен соответствовать или превышать максимальный ток цепи, где он установлен. Примеры типовых моделей:

| Модель | Температура отключения | Макс. ток |

| TF 102 | 72°C | 2A |

| TF 104 | 84°C | 5A |

| TF 107 | 92°C | 10A |

Важно: Термопредохранители – одноразовые элементы. После срабатывания их заменяют на новые. Для тестирования цепи используйте мультиметр в режиме прозвонки: исправный элемент показывает нулевое сопротивление.

- Не размещайте предохранитель рядом с нагревательными элементами (резисторами, трансформатором)

- Изолируйте контакты от металлических частей корпуса термоусадкой

- Комбинируйте с автоматическим выключателем по току для комплексной защиты

Реверс-политика: предотвращение разряда АКБ через ЗУ

При отключении зарядного устройства от сети переменного тока возникает риск обратного тока: аккумуляторная батарея (АКБ) начинает разряжаться через цепи ЗУ. Это происходит из-за наличия в схеме элементов с низким сопротивлением (трансформаторные обмотки, диоды моста), образующих замкнутый контур с АКБ. Самопроизвольный разряд сокращает ресурс батареи и может вывести её из строя.

Для блокировки обратного тока применяют два ключевых подхода: использование реле или диодной изоляции. Первый вариант обеспечивает нулевое падение напряжения в рабочем режиме, второй – исключает подвижные элементы, повышая надёжность. Оба метода требуют правильной интеграции в схему ЗУ.

Методы реализации защиты

- Реле обратного тока:

- Электромеханическое реле включается только при подаче сетевого напряжения на ЗУ

- Контакты размыкаются автоматически при отключении питания, физически обрывая цепь

- Требует подключения обмотки реле к выходу диодного моста

- Диодная блокировка:

- Последовательная установка мощного диода (например, 10А10) на "+" выходе ЗУ

- Падение напряжения ~0.7В компенсируют повышением выходных параметров ЗУ

- Обязателен монтаж диода на радиатор при токах заряда >3А

| Параметр | Реле | Диод |

|---|---|---|

| Потери напряжения | ~0 В | 0.5-0.7 В |

| Срок службы | Ограничен механическим износом | Более 50 000 часов |

| Ток утечки | 0 мА | До 5 мА |

При выборе диода критичен запас по току: номинальный ток элемента должен вдвое превышать максимальный ток заряда. Для реле учитывают коммутационную способность контактов и напряжение катушки, соответствующее выходному напряжению ЗУ. В обоих случаях монтаж защиты выполняется после выходных клемм ЗУ, но до предохранителя цепи заряда.

Автоотключение: реализация при достижении 14.4В

Для автоматического отключения зарядного устройства при достижении напряжения 14.4В используется компаратор напряжения. Его входы подключаются к делителю напряжения с АКБ и источнику опорного напряжения. При совпадении значений на входах компаратор переключает выходной сигнал, разрывая цепь через силовое реле или MOSFET-транзистор.

Опорное напряжение формируется стабилитроном или интегральным стабилизатором (например, TL431). Точная настройка порога срабатывания выполняется подстроечным резистором в делителе. Обязательна защита компаратора от помех конденсатором 0.1 мкФ между его входами.

Ключевые компоненты схемы

Типовая реализация включает:

- Компаратор: LM393, LM311 или операционный усилитель в режиме сравнения

- Источник опоры: TL431 (2.5В) или стабилитрон на 5.6В

- Делитель напряжения: резисторы с допуском 1% (расчёт для 14.4В)

- Ключ отключения: Реле на 20А или MOSFET (IRFZ44N)

Формула расчета делителя: R1/R2 = (Uбат / Uопорное) - 1. Для TL431 (2.5В) и порога 14.4В: R1/R2 = (14.4 / 2.5) - 1 ≈ 4.76.

| Компонент | Назначение | Пример номинала |

|---|---|---|

| R1 (верхнее плечо) | Задает верхний предел делителя | 47 кОм |

| R2 (нижнее плечо) | Формирует опорное напряжение | 10 кОм + подстроечник 2 кОм |

| C1 | Подавление помех | 100 нФ керамический |

Важные нюансы:

- Подключайте делитель непосредственно к клеммам АКБ для исключения падения напряжения на проводах

- Используйте диод 1N4007 параллельно обмотке реле для защиты от ЭДС самоиндукции

- Проверяйте срабатывание тестовым источником 14.4В перед подключением к АКБ

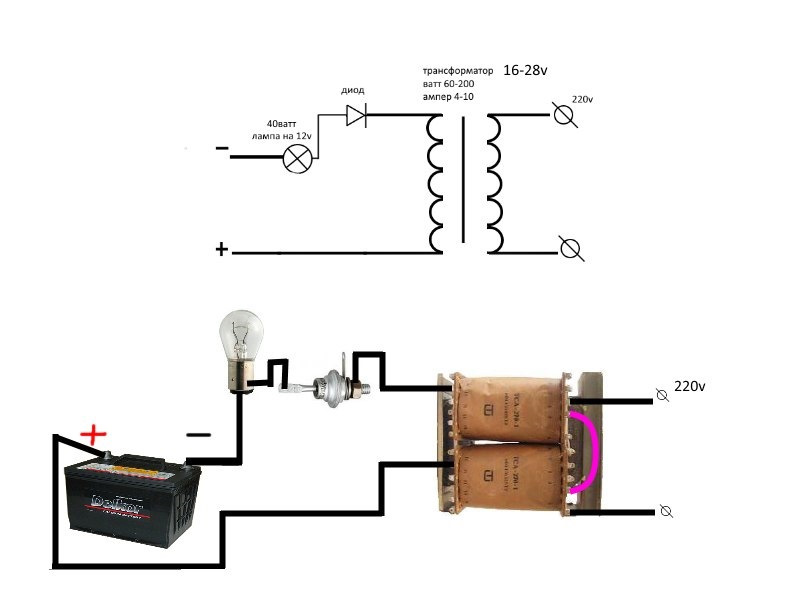

Лампа ограничения тока: применение и расчет сопротивления

Лампа накаливания в автомобильном зарядном устройстве выполняет роль балластного сопротивления, включаемого последовательно с аккумулятором. Ее ключевая функция – ограничение максимального тока заряда за счет роста сопротивления вольфрамовой нити при нагреве. Это защищает диодный мост и аккумулятор от перегрузки при подключении разряженной батареи.

Принцип работы основан на нелинейности ВАХ лампы: в холодном состоянии сопротивление минимально, что позволяет пробить сульфатацию на пластинах. При протекании тока нить разогревается, сопротивление увеличивается в 8-12 раз, автоматически снижая силу тока до безопасных 5-10% от емкости АКБ.

Расчет параметров лампы

Для корректного подбора лампы необходимо рассчитать ее рабочее сопротивление. Используйте формулу:

R = U2 / P

где U – напряжение бортовой сети (12В), P – мощность лампы в ваттах.

Пример расчета для лампы 55W:

- Рабочее сопротивление: R = 122 / 55 ≈ 2.6 Ом

- Холодное сопротивление (приблизительно): 2.6 / 10 = 0.26 Ом

- Пиковый ток при подключении: I = U / Rхол = 12 / 0.26 ≈ 46A

Практические рекомендации:

- Для АКБ 55-65 А·ч используйте лампы 55-60W

- При зарядке грузовых АКБ (100+ А·ч) применяйте параллельное включение двух ламп по 55W

- Контролируйте процесс: яркое свечение – активный заряд, тусклое – завершение цикла

Ограничения метода:

- Не обеспечивает стабильное напряжение заряда

- Требует визуального контроля во избежание перезаряда

- Не подходит для гелевых и AGM аккумуляторов

Тестовый запуск: порядок проверки без нагрузки

Перед подключением к аккумулятору критически важно выполнить проверку собранного зарядного устройства без нагрузки. Это позволяет выявить грубые ошибки монтажа, проблемы с компонентами и убедиться в корректной работе схемы управления, минимизируя риск повреждения как самого устройства, так и аккумулятора. Основная цель – подтвердить работоспособность и безопасность схемы на холостом ходу.

Проверку всегда начинайте при отключенном от сети устройстве. Тщательно осмотрите монтаж: убедитесь в отсутствии явных коротких замыканий (особенно на выходных клеммах), непропаянных контактов, перемычек из припоя ("соплей"), механических повреждений компонентов или платы, а также в правильной ориентации полярных элементов (диоды, электролитические конденсаторы, микросхемы). Проверьте надежность крепления всех соединений, особенно силовых.

Последовательность действий при проверке

- Проверка на короткое замыкание (КЗ) выхода: Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ω) или прозвонки, проверьте сопротивление между выходными клеммами "+" и "-" устройства. Сопротивление должно быть очень высоким (десятки или сотни кОм, часто стремится к бесконечности), а не близким к нулю Ом. Нулевое или очень низкое сопротивление указывает на КЗ в выходной цепи.

- Предварительная подача напряжения: Подключите устройство к сети через лампочку накаливания 40-100 Вт, включенную последовательно в разрыв фазного или нулевого провода (так называемая "контрольная лампа"). Это действенная защита от КЗ. В момент включения лампа может кратковременно ярко вспыхнуть (заряд входных конденсаторов), но затем должна погаснуть или слабо тлеть. Яркое горение лампы сигнализирует о серьезном КЗ в устройстве – немедленно отключите питание!

- Замер выходного напряжения: Если контрольная лампа ведет себя нормально (погасла/слабо тлеет), отключите питание, дождитесь разрядки конденсаторов (можно проверить напряжение на них мультиметром в режиме DCV), уберите контрольную лампу и подключите устройство к сети напрямую. Снова включите питание. Быстро, но осторожно (не касаясь оголенных контактов!) измерьте мультиметром в режиме DCV (постоянное напряжение) выходное напряжение между клеммами "+" и "-".

- Анализ показаний:

- Напряжение должно соответствовать ожидаемому для вашей схемы (обычно в пределах 13.8В - 14.4В для 12В систем).

- Напряжение должно быть стабильным, без скачков или самопроизвольного снижения.

- Проверьте полярность на выходных клеммах! Красный щуп мультиметра на "+", черный на "-" должен показывать положительное напряжение.

- Проверка работы системы защиты (если есть): Если схема включает защиту от переполюсовки или КЗ на выходе, искусственно создайте нештатную ситуацию (например, кратковременно замкните выходные клеммы толстым проводом или через лампочку). Устройство должно корректно сработать – отключить выход, погаснуть соответствующий светодиод и т.д. После устранения КЗ/переполюсовки выходное напряжение должно восстановиться.

- Контроль температуры: Дайте устройству поработать без нагрузки 5-10 минут. Внимательно контролируйте нагрев ключевых элементов:

- Трансформатор: Допустим легкий нагрев (до 40-50°C). Сильный нагрев (рука не терпит) – признак перегрузки или КЗ витков.

- Выпрямительные диоды: Допустим умеренный нагрев.

- Силовые транзисторы / Микросхемы стабилизатора: Должны оставаться холодными или слегка теплыми при работе без нагрузки. Значительный нагрев указывает на проблемы в схеме управления или режиме работы.

- Резисторы: Проверьте отсутствие перегрева или изменения цвета.

- Наблюдение за индикацией (если есть): Убедитесь, что светодиоды "Сеть", "Режим" (если предусмотрены) горят штатно, без мерцания.

| Параметр | Ожидаемое значение/Состояние (без нагрузки) | Примечание |

|---|---|---|

| Сопротивление выхода ("+" - "-") | Высокое (>> 1 кОм) | Перед включением! Указывает на отсутствие КЗ. |

| Поведение контрольной лампы | Кратковременная вспышка → Погасла/Слабо тлеет | Яркое горение = КЗ в устройстве! |

| Выходное напряжение DC | ~13.8В - 14.4В (для 12В АКБ) | Стабильное, правильная полярность. |

| Температура трансформатора | Легкий нагрев (до 40-50°C) | Сильный нагрев - плохо. |

| Температура силовых транзисторов / микросхем стаб. | Холодные / Слегка теплые | Значительный нагрев - ошибка в схеме/режиме. |

Если все проверки пройдены успешно (нет КЗ, выходное напряжение стабильно и соответствует расчетному, нет аномального нагрева, защита срабатывает), устройство можно считать условно исправным для работы без нагрузки. Только после этого допустимо переходить к осторожному тестированию под нагрузкой. При любых отклонениях (неправильное напряжение, сильный нагрев, срабатывание защиты в нормальном режиме) питание необходимо немедленно отключить и искать причину неисправности.

Измерение выходного напряжения: допустимые отклонения

Точное измерение выходного напряжения – критически важный этап проверки самодельного зарядного устройства перед подключением к автомобильному аккумулятору. Используйте цифровой мультиметр с подтверждённой точностью не ниже ±1%, подключенный параллельно к выходным клеммам при отключенной нагрузке.

Номинальное напряжение должно соответствовать типу АКБ: 13,8-14,4В для стандартных свинцово-кислотных и 14,2-14,7В для AGM/GEL. Кратковременные броски при включении не должны превышать 15В, а стабильное рабочее значение – отклоняться от заданного более чем на 0,5В.

Критерии допустимых отклонений

При оценке результатов ориентируйтесь на параметры:

- Холостой ход: 13.8-14.7В (±0.3В от номинала)

- Под нагрузкой (20-50% от макс. тока): падение ≤0.8В

- Пульсации переменного тока: ≤100мВ (пик-пик)

| Состояние цепи | Допустимый диапазон | Критическое значение |

| Стабилизированный режим | ±0.5В от целевого | >15.0В или <12.0В |

| Пульсации (ACV) | ≤50мВ (идеально) | >200мВ |

Превышение указанных отклонений свидетельствует о проблемах в схеме: неисправности стабилизатора, недостаточной ёмкости сглаживающих конденсаторов или ошибках в обвязке силовых компонентов. Повторная калибровка или модернизация блока питания обязательны перед эксплуатацией.

Проверка под нагрузкой: использование автомобильной лампы

После сборки схемы зарядного устройства критически важно проверить его работоспособность под реальной нагрузкой, имитирующей подключенный аккумулятор. Без такой проверки невозможно гарантировать корректность работы и безопасность устройства. Использование автомобильной лампы накаливания в качестве нагрузки является простым, доступным и наглядным методом для этой цели.

Лампа выполняет сразу несколько функций: ограничивает ток в цепи, визуально демонстрирует наличие напряжения и его стабильность, а также позволяет оценить способность схемы отдавать расчетную мощность. Правильно подобранная лампа защищает элементы схемы от возможных перегрузок при первом включении, выступая в роли "предохранителя".

Порядок проведения проверки

Для эффективного тестирования следуйте алгоритму:

- Выбор лампы: Используйте лампу на 12В. Мощность подбирайте исходя из максимального расчетного тока вашего ЗУ (например, лампа 55Вт создаст нагрузку ~4.6А, 100Вт – ~8.3А).

- Подключение: Временно подключите лампу параллельно к выходным клеммам зарядного устройства вместо аккумулятора, соблюдая полярность.

- Включение: Подайте питание на схему зарядного устройства.

Анализ результатов:

- Нормальная работа: Лампа загорается в полный накал (яркость зависит от мощности), напряжение на ее клеммах должно быть близко к 12-14В (в зависимости от типа ЗУ) и оставаться стабильным.

- Слабый накал или мерцание: Указывает на недостаточную мощность источника питания, падение напряжения на элементах схемы или плохие контакты.

- Лампа не горит: Обрыв в цепи, отсутствие выходного напряжения, ошибка сборки или подключения.

- Сильный нагрев компонентов ЗУ: Трансформатор, диоды или транзисторы не должны перегреваться за 5-10 минут работы. Нагрев свидетельствует о перегрузке, ошибке в схеме или недостаточном охлаждении.

Дополнительные наблюдения:

| Наблюдаемый эффект | Возможная причина |

|---|---|

| Лампа горит ярко, напряжение ниже 10В | Слишком мощная лампа для ЗУ, перегрузка блока питания, неисправность выпрямителя |

| Лампа мигает/пульсирует | Проблемы с фильтрацией (недостаточная емкость конденсатора), нестабильная работа регулятора тока |

| Искрение, запах гари, дым | Немедленно отключите питание! Короткое замыкание, перегрев и выход компонентов из строя |

Успешная проверка под нагрузкой в течение 10-15 минут без аномалий (стабильное напряжение, допустимый нагрев элементов, ровный свет лампы) подтверждает работоспособность основной силовой части схемы. После этого можно переходить к тестам с реальным аккумулятором.

Контроль нагрева компонентов: критические температуры

Перегрев ключевых элементов зарядного устройства – основная причина выхода из строя самодельных конструкций. Силовые транзисторы, диодные выпрямители, трансформатор и даже соединительные провода при длительной работе под высокой нагрузкой могут достигать температур, разрушающих их структуру или изоляцию.

Непрерывный мониторинг теплового состояния критически важен для безопасности и долговечности устройства. Игнорирование этого аспекта приводит к оплавлению корпусов, отрыву дорожек на плате, возгоранию изоляции или тепловому пробою полупроводников, что влечет за собой полный отказ системы зарядки.

Ключевые точки контроля и допустимые пределы

Наиболее уязвимы к перегреву следующие компоненты:

- Силовые транзисторы (MOSFET/BJT в регуляторах тока/напряжения): Максимум +85°C для корпуса. При температуре кристалла выше +125°C резко возрастает риск теплового пробоя.

- Выпрямительные диоды (особенно вторичного выпрямителя): Корпус не должен нагреваться свыше +100°C. Температура p-n перехода критична уже при +150°C.

- Трансформатор (сердечник и обмотки): Превышение температуры +105°C (для класса изоляции A) ведет к старению и карбонизации изоляции лака, снижая надежность и создавая риск межвиткового замыкания.

- Токоизмерительные резисторы (шунты): Допустимый нагрев зависит от типа, но +120°C – абсолютный предел для большинства мощных SMD-резисторов.

| Компонент | Критическая температура корпуса (°C) | Критическая температура кристалла/перехода (°C) |

|---|---|---|

| Силовой MOSFET | 85 | 125-175 |

| Выпрямительный диод (Si) | 100 | 150 |

| Трансформатор (Кл. изоляции A) | 105 | - |

| Мощный резистор (шунт) | 120-150 | - |

Для эффективного отвода тепла обязательно используйте радиаторы достаточной площади на транзисторах и диодах. Применяйте термопасту для улучшения теплового контакта. Для компонентов, работающих вблизи предельных температур (например, шунты), размещайте их на плате с обеспечением хорошей вентиляции или принудительным обдувом.

Внедрение простых систем защиты обязательно. Минимальная конфигурация: установка биметаллических термопредохранителей или термовыключателей (например, на +85°C) непосредственно на радиаторы ключевых транзисторов/диодов и на корпус трансформатора. Для более продвинутых конструкций реализуйте схему с использованием NTC-термисторов и компаратора, отключающего питание при превышении заданного порога температуры.

Калибровка приборов: настройка вольтметра и амперметра

Точность показаний измерительных приборов критична для контроля процесса зарядки. Без корректной калибровки возникает риск перезаряда или недозаряда аккумулятора, что сокращает его ресурс. Для процедуры потребуются эталонный мультиметр с проверенной точностью и регулировочные элементы схемы (подстроечные резисторы).

Начинайте калибровку при отключенной нагрузке и комнатной температуре после 30-минутного прогрева устройства. Убедитесь в стабильности питающего напряжения. Все регулировки выполняйте пластиковым инструментом во избежание коротких замыканий.

Этапы калибровки вольтметра

- Подключите эталонный мультиметр параллельно выходным клеммам зарядного устройства в режиме измерения напряжения

- Подайте номинальное напряжение (13.8-14.4В для 12В АКБ) через лабораторный БП или откалиброванный источник

- Сравните показания штатного и эталонного вольтметров

- Вращайте подстроечный резистор (обычно обозначен V_ADJ или TRIM_V), добиваясь совпадения значений

Этапы калибровки амперметра

- Последовательно с нагрузкой подключите эталонный мультиметр в режиме измерения тока

- В качестве нагрузки используйте мощный резистор (5-10 Ом/50Вт) или автомобильную лампу 55Вт

- Подайте напряжение, обеспечивающее ток 2-5А (рассчитайте по закону Ома)

- Корректируйте показания регулировочным резистором (часто помечен A_ADJ или TRIM_I)

Типичные точки проверки для обоих приборов:

| Прибор | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 |

|---|---|---|---|

| Вольтметр | 12.0 В | 14.4 В | 15.0 В |

| Амперметр | 1.0 А | 5.0 А | 10.0 А |

После регулировки зафиксируйте подстроечные резисторы термоклеем или лаком. Проведите проверку на линейность в трех точках диапазона. Погрешность более 2% требует повторной калибровки или замены шунта/делителя. Помните: точность измерений определяет безопасность и эффективность всей системы зарядки.

Зарядка АКБ: последовательность подключения к батарее

Правильное подключение зарядного устройства к аккумуляторной батарее (АКБ) – критически важный этап, от которого зависит безопасность процесса и эффективность восстановления заряда. Нарушение порядка действий может привести к искрению, повреждению электроники или даже взрыву из-за воспламенения выделяемого водорода.

Перед началом работ всегда проверяйте целостность изоляции зарядных кабелей и клемм, убедитесь в отсутствии видимых повреждений на АКБ (трещины, подтеки электролита). Зарядку проводите в хорошо проветриваемом нежилом помещении или на открытом воздухе, вдали от источников огня.

Пошаговая инструкция подключения

- Отключите зарядное устройство от сети 220В. Кабель питания должен быть полностью вынут из розетки.

- Определите полярность клемм АКБ:

- Знак "+" (плюс) – обычно красная крышка/маркировка, толстый кабель к стартеру

- Знак "–" (минус) – черная/синяя крышка, подключение к массе кузова

- Соедините красный зажим ЗУ с "+" клеммой аккумулятора. Убедитесь в надежной фиксации.

- Подсоедините черный зажим ЗУ к "–" клемме АКБ или неокрашенной металлической части кузова/шасси (если инструкция ЗУ это допускает).

- Дважды проверьте правильность соединений: красный ➔ "+", черный ➔ "–"/масса.

- Включите ЗУ в сеть 220В только после завершения всех подключений к АКБ.

- Задайте параметры зарядки (ток, напряжение) согласно спецификации вашей батареи.

Отключение производится в обратном порядке: сначала обесточьте ЗУ (выньте вилку из розетки), затем снимите черный зажим с массы/минуса, и только потом – красный зажим с плюсовой клеммы. Никогда не отсоединяйте клеммы под нагрузкой!

Мониторинг процесса: изменение тока в ходе зарядки

Наблюдение за изменением силы тока – ключевой аспект контроля зарядки АКБ. В начале процесса при глубоком разряде батареи ток максимален (ограничен лишь возможностями зарядного устройства и настройкой пользователя). По мере насыщения аккумулятора его внутреннее сопротивление растет, что вызывает постепенное снижение зарядного тока даже при неизменном напряжении источника.

Стабильное падение силы тока до уровня примерно 1-3% от номинальной емкости АКБ (например, 0.5-1.5А для 50Ач батареи) служит надежным индикатором завершения основной стадии заряда и перехода в режим насыщения. Игнорирование этой динамики ведет к перезаряду, перегреву электролита и разрушению пластин.

Практические методы мониторинга

Для визуального контроля в схему включают аналоговый амперметр (подключается последовательно в разрыв "+" цепи) или цифровой вольтметр с шунтом. Цифровые приборы точнее фиксируют малые значения тока на финальной стадии. Обязательно соблюдайте предел измерения: для начального этапа нужен диапазон до 10-15А, для окончания – точность в десятые доли Ампера.

Автоматизация контроля возможна двумя путями:

- Релейное управление: Компаратор сравнивает падение напряжения на шунте с опорным. При снижении тока ниже порога срабатывает реле, отключая заряд или переключая в режим поддержки.

- Микроконтроллерный модуль (Arduino/Raspberry Pi): АЦП считывает данные с датчика тока (ACS712, INA219), программа анализирует тенденцию. Позволяет реализовать сложные алгоритмы: запись лога, отправку уведомлений, плавную регулировку напряжения.

| Стадия зарядки | Характер тока | Действия оператора |

|---|---|---|

| Начальная (Boost) | Максимальный, стабильный (10-15% от емкости АКБ) | Контроль перегрева клемм, вентиляция |

| Основная (Absorption) | Плавное снижение | Проверка падения каждые 1-2 часа |

| Завершающая (Float) | Минимальный (0.5-3А), стабильный | Подготовка к отключению |

Важно: На динамику влияет температура АКБ! Холодная батарея принимает заряд медленнее, ток снижается не так выраженно. Летом процесс ускоряется, но риск перезаряда выше. Корректируйте пороги срабатывания автоматики или время ручной зарядки сезонно.

Определение конца заряда: признаки полной зарядки АКБ

Завершение процесса зарядки автомобильного аккумулятора требует точного определения ключевых параметров. Наблюдение за физическими и электрическими показателями позволяет избежать недозаряда или опасного перезаряда, ведущего к повреждению АКБ.

Контролируйте следующие основные признаки достижения 100% емкости. Использование мультиметра и визуальный осмотр обязательны для безопасного завершения цикла.

Ключевые индикаторы полного заряда

- Стабилизация напряжения: На клеммах АКБ при силе тока ~5% от емкости напряжение фиксируется на уровне 14.4-14.8В (для WET, AGM) или 14.8-15.0В (для Ca/Ca) без изменений 60-90 минут.

- Плотность электролита (WET-батареи): Значение 1.27-1.28 г/см³ во всех банках при +25°C. Замер производится через 2 часа после отключения ЗУ.

- Интенсивное газовыделение: Равномерное "кипение" электролита во всех секциях с образованием мелких пузырьков.

- Температурный режим: Отсутствие резкого нагрева корпуса (допустимо умеренное тепло). Рост температуры выше +45°C сигнализирует о перезаряде.

Для гелевых (GEL) и литиевых АКБ ориентируйтесь на рекомендации производителя – критично соблюдение напряжения отсечки!

| Тип АКБ | Напряжение отсечки (В) | Особенности контроля |

|---|---|---|

| Свинцово-кислотные (WET) | 14.4 ± 0.2 | Плотность + напряжение + "кипение" |

| AGM/Ca-Ca | 14.7 ± 0.1 | Напряжение + температура |

| GEL | 13.8-14.1 | Строгое соблюдение напряжения |

Самодельные зарядные устройства должны включать реле отключения или световую индикацию при достижении порогового напряжения. Отсутствие падения тока ниже 1% от емкости в течение часа указывает на неисправность батареи.

Типы аккумуляторов: корректировки для AGM/GEL/Ca

Стандартные свинцово-кислотные зарядные алгоритмы неприменимы для современных AGM, GEL и кальциевых (Ca/Ca) аккумуляторов. Несоблюдение специфических параметров напряжения и тока приводит к недозаряду, перегреву, потере ёмкости или вздутию корпуса. Точное соответствие режимов зарядки технологии АКБ критично для долговечности.

Самостоятельное зарядное устройство должно регулировать пиковое напряжение, силу тока и поддерживать многоступенчатые профили. Это требует внесения изменений в схему: замены компонентов задающих напряжение, введения точного контроля тока и, желательно, программируемого логического управления для переключения этапов зарядки.

Адаптация схемы под разные технологии

Ключевые параметры для корректировки в самодельном ЗУ:

- Напряжение поглощения (Absorption): основной этап восполнения ёмкости.

- Напряжение плавающего режима (Float): поддержка заряда после завершения основного этапа.

- Максимальный ток зарядки: обычно 10-30% от ёмкости АКБ (C20).

| Тип АКБ | Напряжение поглощения (В) | Напряжение Float (В) | Ток зарядки | Корректировки в схеме |

|---|---|---|---|---|

| AGM | 14.4–14.8 | 13.6–13.8 | ≤ 0.3C | Повысить напряжение стабилизации. Обязателен контроль температуры. Исключить режим выравнивания (Equalization). |

| GEL | 14.0–14.4 | 13.5–13.8 | ≤ 0.2C | Снизить напряжение vs AGM. Не допускать превышения 14.4В! Заменить резисторы в цепи обратной связи ШИМ-контроллера для понижения напряжения. |

| Ca/Ca (Кальциевый) | 14.8–15.0 | 13.6–13.8 | ≤ 0.3C | Повысить напряжение поглощения. Добавить этап выравнивания (16В, 2-4 часа раз в 3 месяца). Усилить теплоотвод на силовых элементах. |

Рекомендации для реализации:

- Используйте программируемый ШИМ-контроллер (например, на базе микросхемы TL494 или Arduino) для гибкой настройки напряжений и алгоритмов (3-4 ступени).

- Внедрите точный ограничитель тока на операционном усилителе с шунтом. Для GEL критично ограничение на ранних этапах.

- Добавьте термодатчик на корпус АКБ с автоматическим снижением напряжения при перегреве (>40°C).

- Для Ca/Ca аккумуляторов предусмотрите ручной/автоматический режим Equalization с отдельной схемой повышения напряжения до 16В.

Проверяйте конечные напряжения тестером! Погрешность стабилизации не должна превышать ±0.2В. Для AGM/GEL предпочтительны интеллектуальные ЗУ с детекцией полного заряда по dV/dT.

Зарядка зимой: особенности работы при низких температурах

Низкие температуры существенно влияют на электрохимические процессы в аккумуляторе. При морозе ниже -20°C ёмкость свинцово-кислотных АКБ падает на 30-50%, а внутреннее сопротивление увеличивается, что затрудняет прием заряда. Электролит густеет, замедляя диффузию ионов, а пластины сульфатируются интенсивнее даже при простое.

Зарядное устройство должно компенсировать эти изменения специальными алгоритмами работы. Обычные летние режимы неэффективны – они либо не восполнят емкость полностью, либо вызовут перегрев из-за длительной зарядки большими токами. Критично важно использовать ЗУ с температурной компенсацией и контролем напряжения.

Ключевые требования к зарядному устройству

- Автоматическая коррекция напряжения (14.7 В при -30°C против 14.4 В при +25°C)

- Наличие десульфатирующего импульсного режима

- Защита от заряда на полностью замерзший АКБ (-60°C)

- Термокомпенсирующий датчик с креплением на клемму

Параметры зарядки при разных температурах

| Температура | Напряжение заряда | Макс. ток (% от емкости) |

|---|---|---|

| -30°C...+40°C | 14.7-15.0 В | 10% |

| -10°C...+25°C | 14.4-14.6 В | 15-20% |

| Выше +25°C | 13.8-14.2 В | 10% |

Обязательно прогревайте АКБ до положительной температуры перед зарядкой при экстремальных морозах. Если батарея снята с автомобиля – выдержите 8-10 часов в отапливаемом помещении. При зарядке "на месте" включайте ЗУ только после 15-20 минут работы двигателя.

Контролируйте процесс мультиметром: напряжение на клеммах не должно превышать 15.5 В даже в режиме десульфатации. Прекращайте заряд при появлении резкого запаха электролита или нагреве корпуса АКБ выше +40°C. Используйте только провода сечением от 2.5 мм² с морозостойкой изоляцией.

Безопасность работ: обязательные меры при сборке

Сборка автомобильного зарядного устройства связана с рисками поражения электрическим током, возгорания компонентов и повреждения бортовой сети автомобиля. Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным травмам, выходу из строя электроники или возгоранию, поэтому строгое выполнение мер обязательно на всех этапах работ.

Все операции проводятся при полном отключении от сети 220 В и отсоединении клемм от аккумулятора автомобиля. Рабочее место должно быть сухим, хорошо вентилируемым и организованным: исключите беспорядок, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы вблизи зоны пайки или тестирования схемы.

Ключевые требования

- Электробезопасность

- Используйте инструменты с изолированными ручками (отвертки, кусачки).

- Применяйте разделительный трансформатор 220В/220В при наладке схемы под напряжением.

- Устанавливайте плавкие предохранители на входе (220 В) и выходе (12 В) схемы.

- Защита компонентов и цепей

- Контролируйте полярность подключения диодов, конденсаторов, микросхем.

- Изолируйте все соединения термоусадкой или изолентой после пайки.

- Обеспечьте зазор между высоковольтными (220 В) и низковольтными (12 В) частями схемы.

- Персональная защита

- Работайте в защитных очках при пайке и обрезке выводов компонентов.

- Используйте перчатки при тестировании устройства под нагрузкой.

- Не допускайте контакта кожи с нагретыми элементами (транзисторы, радиаторы).

- Тестирование и эксплуатация

- Первое включение проводите через лампу накаливания (40-60 Вт), включенную последовательно в сеть 220 В для ограничения тока.

- Проверяйте отсутствие КЗ мультиметром перед подачей напряжения на плату.

- Размещайте готовое устройство в негорючем корпусе с вентиляционными отверстиями.

Ошибки новичков: типичные недочеты и их последствия

Неправильный выбор компонентов – частая проблема. Использование трансформатора с несоответствующим напряжением или диодов с заниженным токовым номиналом приводит к перегреву и выходу схемы из строя уже на первых тестах. Неучёт пульсирующего характера тока после диодного моста без дополнительного сглаживания конденсатором также снижает эффективность зарядки.

Игнорирование защиты чревато фатальными последствиями. Отсутствие предохранителей на входе цепи и плавкого предохранителя после трансформатора не остановит ток при коротком замыкании. Полярность подключения к АКБ часто путают, а отсутствие обратно-направленного диода (для блокировки разряда батареи через схему) ускоряет деградацию элементов.

Критические последствия ошибок

- Перегрев трансформатора из-за перегрузки по току → возгорание обмоток.

- Вздутие электролитических конденсаторов при превышении напряжения → выброс электролита и замыкание.

- Необратимая сульфатация пластин АКБ при подаче завышенного напряжения (свыше 14.7В для 12В батареи).

Распространённые монтажные недочёты:

- Пайка "навесом" без фиксации тяжёлых компонентов (трансформатор, радиаторы) → обрыв контактов от вибрации.

- Слишком длинные провода между диодным мостом и клеммами АКБ → падение напряжения и перегрев кабелей.

- Отсутствие теплоотвода на силовых диодах или транзисторах стабилизатора → тепловой пробой за 5-10 минут работы.

| Ошибка | Последствие | Способ предотвращения |

|---|---|---|

| Нет индикации напряжения | Зарядка неотключенного АКБ сверх нормы → выделение гремучего газа | Обязательное использование вольтметра/амперметра |

| Прямое подключение к сети 220В без трансформатора | Мгновенное разрушение схемы и риск поражения током | Применение только гальванически развязанных блоков |

| Корпус без вентиляции | Терморазгон компонентов → пожар | Перфорация корпуса + вентилятор при мощности >150Вт |

Устранение неисправностей: диагностика распространенных проблем

После сборки зарядного устройства возможны сбои в работе, требующие системной проверки компонентов. Первичная диагностика начинается с визуального осмотра платы на предмет механических повреждений, холодных паек или перегретых элементов. Обязательно проверьте правильность подключения полярности к клеммам аккумулятора – переполюсовка мгновенно выводит схему из строя.

Используйте мультиметр для последовательных замеров напряжения в контрольных точках. Начните с входного напряжения сети (после предохранителя), затем проверьте выход трансформатора, выход диодного моста и стабилизатора. Отсутствие тока на выходе при нормальном входном напряжении указывает на проблему в силовой цепи или системе регулировки.

Типовые неполадки и методы решения

| Симптом | Возможная причина | Действия |

|---|---|---|

| Нулевое выходное напряжение |

|

|

| Сильный нагрев трансформатора |

|

|

| Нестабильный зарядный ток |

|

|

Важные нюансы диагностики: При проверке диодов и транзисторов выпаивайте их из платы для точных измерений. Если устройство не регулирует ток, проверьте целостность переменного резистора и опорного напряжения на микросхеме стабилизатора. Короткое замыкание в выходных проводах часто вызывает срабатывание защиты – используйте лампу накаливания 12В последовательно с цепью как индикатор КЗ.

После ремонта обязательно проведите тестовый цикл заряда на разряженном аккумуляторе, контролируя температурный режим силовых компонентов. Убедитесь, что автоматическое отключение срабатывает при достижении 14.4В. Помните: большинство отказов вызвано ошибками монтажа или использованием некачественных радиодеталей.

Модернизация схемы: добавление плавного пуска

Плавный пуск устраняет опасный бросок тока при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Резкий скачок нагрузки вызывает искрение контактов и повреждает диоды выпрямителя. Установка модуля плавного пуска снижает начальный ток заряда, продлевая ресурс схемы и АКБ.