Торпеды - малоизвестные факты о морском оружии

Статья обновлена: 14.01.2026

Торпеда – самодвижущееся подводное оружие, предназначенное для поражения кораблей, подлодок или береговых сооружений взрывным зарядом.

Этот смертоносный механизм скрытно движется к цели, используя собственную энергетическую установку и системы наведения, кардинально изменив военно-морскую тактику с момента своего появления.

От первых примитивных образцов до современных высокоинтеллектуальных систем – торпеды сочетают инженерную гениальность и разрушительную мощь.

Ключевые компоненты торпеды: двигатель, боеголовка, система наведения

Современная торпеда представляет собой сложный автономный подводный аппарат, эффективность которого определяется тремя основными элементами: силовой установкой, поражающей частью и механизмом управления движением. Эти компоненты интегрированы в герметичный корпус, способный выдерживать огромное давление на глубине.

От слаженной работы двигателя, боеголовки и системы наведения напрямую зависит успешность выполнения боевой задачи. Каждый элемент выполняет критически важную функцию: двигатель обеспечивает движение к цели, боеголовка гарантирует её уничтожение при контакте или близком подрыве, а система наведения позволяет точно выйти на заданную цель.

Подробное устройство основных узлов

Двигатель: Создает тягу для движения торпеды. Исторически использовались пневматические, паровые и электрические установки. Современные торпеды часто оснащаются:

- Тепловыми двигателями (на унитарном топливе или OTTO-II), работающими на принципе реактивного движения.

- Высокооборотными электродвигателями с питанием от аккумуляторов (серебряно-цинковых, литий-ионных).

- Совершенными движителями (насос-струйными, винтовыми) для снижения шумности и повышения КПД.

Боевая часть: Содержит взрывчатое вещество и взрыватели. Основные типы:

- Контактные: Срабатывают при ударе о корпус цели.

- Неконтактные: Активируются магнитным, акустическим или гидродинамическим полем цели на расстоянии.

- Комбинированные: Объединяют несколько типов взрывателей для повышения надежности.

Мощность заряда (от сотен кг до тонн в тротиловом эквиваленте) рассчитана на пробитие подводной части корабля или разрушение прочного корпуса подлодки.

Система наведения: Обеспечивает поиск и точное поражение цели. Включает:

| Тип наведения | Принцип работы | Применение |

|---|---|---|

| Прямоидущее | Движение по заранее заданному курсу и глубине | По статичным целям или на коротких дистанциях |

| Самонаведение (активное/пассивное) | Активно излучает сигналы или пассивно улавливает шумы цели | Против подлодок и кораблей на средних/больших дистанциях |

| Дистанционное управление | Корректировка курса по проводу или акустическому каналу | Для высокоточных атак, требует связи с носителем |

| Комбинированное | Сочетание нескольких методов (напр., "провод + самонаведение") | Современные многоцелевые торпеды |

Электронные блоки обработки данных и гироскопические системы стабилизации корректируют траекторию в реальном времени.

История создания первой самодвижущейся торпеды

В 1860 году австро-венгерский фрегатенкапитан Джованни Луппис разработал проект "берегового спасателя" – плавучей мины с часовым механизмом и тросами для управления с берега. Устройство длиной 3,35 метра несло 66 фунтов взрывчатки, но оказалось громоздким и малоэффективным. Разочарованный результатами, Луппис в 1864 году обратился к английскому инженеру Роберту Уайтхеду, управлявшему фабрикой в Фиуме (ныне Риека, Хорватия), с просьбой усовершенствовать конструкцию.

Уайтхед радикально переосмыслил идею, отказавшись от тросового управления. Его инженерная команда создала автономный подводный аппарат с пневматическим двигателем. Ключевым прорывом стал "гиростатический аппарат" Людвига Обри – механизм с маховиком для стабилизации курса по глубине. После двух лет испытаний прототипа "Devil's Device" ("Дьявольское устройство"), 21 декабря 1866 года торпеда успешно прошла официальные испытания перед комиссией Австро-Венгерского флота.

Технические особенности и судьба изобретения

Первая боевая торпеда Уайтхеда имела характеристики:

- Длина: 3,53 м

- Диаметр: 356 мм

- Вес: 136 кг (включая 18 кг взрывчатки)

- Дальность: 200 м на скорости 6,7 узлов

- Двигатель: двухцилиндровая пневмомашина (сжатый воздух 25 атм.)

В 1868 году Австро-Венгрия приобрела патент за 200 000 гульденов. Уайтхед сохранил право на экспортные продажи, основав первый в мире торпедный завод. К 1877 году его торпеды стояли на вооружении 14 флотов, включая британский. Интересно, что русский флот первым применил торпеды Уайтхеда в бою – 14 января 1878 года катера "Чесма" и "Синоп" потопили турецкий сторожевой корабль "Интибах" у Батума.

| Год | Событие |

|---|---|

| 1864 | Начало работ Уайтхеда над торпедой |

| 1866 | Успешные испытания в Фиуме |

| 1870 | Первые морские испытания в Великобритании |

| 1875 | Создание торпедного завода в Вулвиче (Англия) |

Принцип движения: как работает торпедный двигатель

Торпедный двигатель преобразует энергию топлива или электричества в механическое движение, преодолевающее сопротивление воды. Независимо от типа, он обеспечивает вращение гребных винтов или создание реактивной струи для продвижения торпеды к цели на глубине.

Ключевая задача – эффективная работа в агрессивной среде: двигатель должен сохранять функциональность при высоком давлении, резких маневрах и ограниченном пространстве корпуса. Конструкция минимизирует шумность и вибрации для скрытности.

Основные типы двигателей

| Тип | Принцип работы | Особенности |

|---|---|---|

| Парогазовый | Сжигание топлива (керосин, спирт) с окислителем (воздух, кислород). Образовавшийся газ вращает турбину или поршневую систему. | Высокая скорость (до 100 км/ч), но заметный след пузырьков. |

| Электрический | Аккумуляторные батареи питают электромотор, приводящий в движение винты. | Бесшумность, отсутствие следа. Ограниченная дальность из-за ёмкости батарей. |

| Реактивный | Топливо сгорает в камере, создавая струю газа/воды, выбрасываемую через сопло (принцип реактивной тяги). | Простота конструкции, высокая начальная скорость. Применяется редко из-за шумности. |

Современные торпеды часто используют комбинированные системы: например, стартовый ускоритель на твердом топливе для разгона с последующим переходом на электрическую тягу. Глубина хода регулируется системой балласта и рулями, синхронизированными с гироскопом.

Интересный факт: первые торпеды XIX века (как «самодвижущаяся мина Уайтхеда») работали на сжатом воздухе, который раскручивал винт через поршневой механизм. Дальность таких моделей не превышала 700 метров.

Парогазовые торпеды: классическая технология

Парогазовые торпеды используют энергию сгорания топлива (обычно керосина или спирта) в сжатом воздухе или чистом кислороде. Образовавшаяся при этом смесь горячих газов и перегретого пара вращает поршневой двигатель или турбину, которая через систему валов приводит в движение гребные винты. Эта технология доминировала с конца XIX века до середины XX века, обеспечивая торпедам скорость хода до 50 узлов и дальность действия в несколько километров.

Главным преимуществом парогазовых систем являлась их относительно простая конструкция и отработанность производства. Однако они оставляли хорошо заметный пузырьковый след на поверхности воды из-за выброса несгоревших газов, что демаскировало атакующую подлодку или корабль. Кроме того, глубина хода таких торпед ограничивалась давлением забортной воды на элементы двигателя и топливной системы.

Ключевые особенности и эволюция

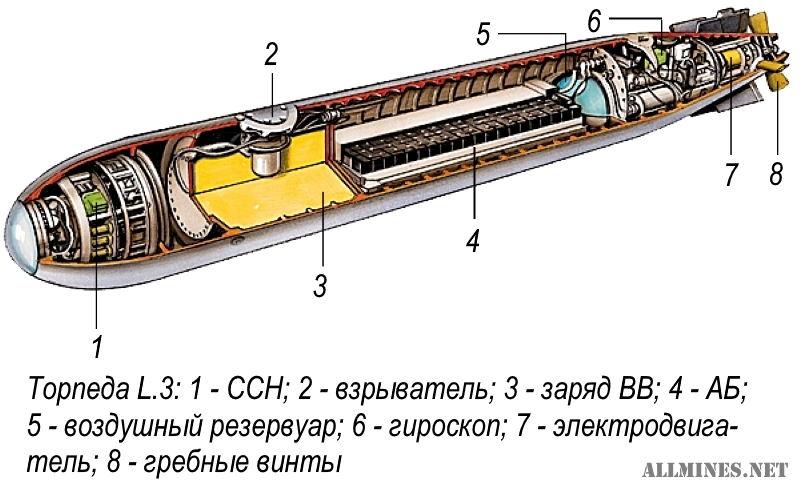

Основными компонентами классической парогазовой торпеды были:

- Баллоны со сжатым воздухом/кислородом: Источник окислителя.

- Топливный бак: Заправлялся горючим (часто декагидронафталином).

- Камера сгорания (горючка): Топливо и окислитель смешивались и поджигались.

- Поршневой двигатель или турбина: Преобразовывали энергию газов в механическую.

- Редуктор и валы: Передавали вращение на соосные гребные винты.

Для повышения скрытности и эффективности в конструкцию вносили усовершенствования:

- Парокислородные торпеды: Использование чистого кислорода вместо воздуха увеличивало мощность и уменьшало след, но требовало сложных систем хранения.

- Системы подачи забортной воды: Впрыск воды в камеру сгорания создавал дополнительный пар, повышая КПД и частично маскируя выхлоп.

- Регуляторы глубины и курса: Гидростаты и гироскопы обеспечивали стабильность траектории.

| Характеристика | Значение | Примечание |

|---|---|---|

| Скорость | 40-50 узлов | Максимальная для моделей Второй мировой |

| Дальность | 3-12 км | Зависила от калибра и типа топлива |

| Калибр | 450-610 мм | Стандарт для флотов того времени |

| Боевая часть | 200-400 кг | Тротил или шимозе |

Несмотря на появление электрических и реактивных торпед, парогазовые модели оставались на вооружении многих стран до 1970-х годов благодаря своей надежности и мощному заряду. Их принцип работы заложил основу для современных тепловых торпед, использующих унитарное топливо.

Электрические торпеды: скрытность и эффективность

Электрические торпеды используют аккумуляторные батареи вместо традиционного теплового двигателя для питания электромотора. Это принципиальное отличие исключает выброс отработанных газов, пузырькового следа и значительного теплового сигнала, характерных для парогазовых торпед. Отсутствие шумных механических процессов, связанных с горением топлива и работой поршней, радикально снижает их акустическую заметность на всех этапах движения.

Такая скрытность обеспечивает тактическое преимущество: цель не получает своевременного предупреждения о приближении торпеды по характерным шумам или визуальным следам. Это сокращает время реакции для маневрирования или применения средств противоторпедной защиты. Современные литий-ионные аккумуляторы значительно увеличили дальность хода электрических торпед, ранее считавшийся их слабым местом, приблизив его к показателям тепловых аналогов.

Ключевые особенности и преимущества

Технологические особенности:

- Источник энергии: Герметичные аккумуляторные батареи (свинцово-кислотные, серебряно-цинковые, литий-ионные).

- Движитель: Тихий электродвигатель, вращающий гребные винты.

- Система управления: Электроника, работающая от бортовых батарей.

Сравнение характеристик (усредненные показатели):

| Параметр | Электрическая торпеда | Парогазовая торпеда |

| Шумность | Очень низкая | Высокая |

| Тепловой след | Отсутствует | Ярко выражен |

| Пузырьковый след | Отсутствует | Характерен |

| Дальность (современные) | Высокая (30-50+ км) | Очень высокая (40-60+ км) |

| Глубина хода | Не ограничена двигателем | Ограничена давлением |

| Готовность к выстрелу | Мгновенная | Требует предварительной подготовки |

Эксплуатационные достоинства:

- Безопасность хранения и использования из-за отсутствия взрывоопасного топлива и окислителя.

- Возможность многократного использования в учебных целях (после перезарядки батарей).

- Отсутствие зависимости глубины хода от рабочего давления двигателя.

- Меньшая сложность и стоимость обслуживания по сравнению с тепловыми двигателями.

Электрические торпеды стали основным оружием подводных лодок, где скрытность атаки критически важна. Их развитие сосредоточено на увеличении энергоемкости батарей и совершенствовании систем самонаведения для гарантированного поражения целей в условиях активного противодействия.

Ракетные торпеды: принцип запуска и полёта

Ракетные торпеды (противолодочные ракеты) сочетают элементы ракетного оружия и подводного снаряда. Их ключевое отличие от классических торпед – наличие двухфазного движения: сначала полёт в воздушной среде на ракетном двигателе, затем погружение в воду для атаки цели. Такая конструкция обеспечивает многократное увеличение скорости подхода к цели и сокращение времени реакции.

Запуск осуществляется вертикально из шахт подводных лодок или пусковых установок надводных кораблей. При старте из подводного положения используется метод "мокрого старта": торпеда выталкивается из шахты сжатым газом в специальном пузыре-капсуле, преодолевая водный слой. После выхода на поверхность включается твердотопливный ракетный двигатель, переводящий боеприпас в режим полёта.

Фаза полёта и наведение

В воздушной фазе ракетная торпеда движется по баллистической траектории со скоростью до 1.5 Маха. Управление осуществляется:

- Спутниковыми системами (GPS/ГЛОНАСС)

- Инерциальной навигацией

- Радиокоррекцией с корабля-носителя

Приближаясь к расчётной точке, торпеда отделяет баллистический блок, который погружается в воду на парашюте. После входа в водную среду включается подводная двигательная установка (обычно электрическая или реактивная), а самонаведение на конечном участке обеспечивают:

- Активные/пассивные гидролокаторы

- Тепловые пеленгаторы

- Магнитные датчики цели

| Параметр | Воздушная фаза | Подводная фаза |

|---|---|---|

| Скорость | 400-600 м/с | 40-80 м/с |

| Дальность | 5-50 км | 1-3 км |

| Высота полёта | до 1000 м | Глубина до 600 м |

Боевая часть (обычно ядерная или фугасная массой 100-300 кг) оснащается дистанционным или контактным взрывателем. Такая двухсредная конструкция позволяет атаковать подлодки на дистанциях, недоступных для традиционных торпед, минимизируя время для противодействия.

Современные торпеды с реактивными двигателями

Современные торпеды с реактивными двигателями используют принцип реактивной тяги для достижения высокой скорости под водой. В отличие от традиционных электрических или парогазовых систем, они оснащаются двигателями на твердом или жидком топливе, аналогичными ракетным. Это позволяет им разгоняться до 200 узлов (370 км/ч) и более, сокращая время до поражения цели и оставляя противнику минимум возможностей для маневра.

Главным технологическим вызовом остаётся преодоление кавитации – образования пузырьков пара на корпусе при высоких скоростях. Для решения этой проблемы применяются системы суперкавитации: торпеда создает вокруг себя газовый пузырь, резко снижающий сопротивление воды. Ведущие разработки в этой области (например, российская «Шквал») способны поддерживать стабильную кавитационную полость на всем маршруте движения.

Ключевые особенности и преимущества

Скоростное превосходство: Реактивные торпеды в 3-4 раза быстрее обычных (60-80 узлов), что критично для поражения быстроходных целей, таких как атомные подлодки.

Уникальные системы наведения:

- Инерциальное наведение с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС на маршевом участке

- Активно-пассивные гидроакустические головки самонаведения на финальном отрезке

- Проводное управление (для некоторых типов) с передачей данных на носитель

Боевое оснащение: Боеголовки массой до 300 кг оснащаются проникающими или объемно-детонирующими зарядами. Современные образцы (например, немецкая «Барракуда») способны программировать точку подрыва для максимального разрушения киля корабля.

| Модель торпеды | Страна | Макс. скорость (узлов) | Дальность хода (км) |

|---|---|---|---|

| ВА-111 «Шквал» | Россия | 200+ | до 15 |

| HSUW Torpedo | США | 100+ | 20+ |

| «Барракуда» | Германия | 90+ | 50+ |

Тактические инновации: Новейшие разработки включают многоцелевое применение – против подлодок, надводных кораблей и даже береговых укреплений. Системы РЭБ способны преодолевать противоторпедные завесы, а малозаметные материалы корпуса снижают акустическую заметность.

Прямоидущие торпеды: простейшая система наведения

Прямоидущие торпеды используют примитивную систему наведения, лишенную каких-либо сенсоров или сложных механизмов коррекции курса. После запуска такая торпеда движется исключительно по заранее заданной прямой траектории, рассчитанной на основе начального целеуказания. Угол атаки, глубина и скорость устанавливаются экипажем корабля или подлодки перед пуском и остаются неизменными на протяжении всего хода.

Точность попадания напрямую зависит от правильности первоначальных расчетов: малейшая ошибка в определении дистанции, скорости цели или внешних условий (течений, волнения) приводит к промаху. Такие торпеды эффективны только на коротких дистанциях или против неподвижных/малоподвижных целей. Простота конструкции, однако, обеспечивает высокую надежность и низкую стоимость производства.

Ключевые особенности и недостатки

Принцип работы: Гироскоп внутри торпеды стабилизирует её положение в воде, а гидростатический клапан поддерживает заданную глубину хода. Рули жестко зафиксированы для движения строго вперед без маневров.

Преимущества:

- Минимальная стоимость и технологическая простота

- Высокая надежность из-за отсутствия электронных систем

- Сложность обнаружения (нет активного самонаведения)

Недостатки:

- Крайне низкая точность на дистанциях свыше 1-2 км

- Неспособность поражать маневрирующие цели

- Зависимость от идеальных условий запуска

Исторический контекст: Прямоидущие торпеды доминировали в мировых флотах до середины XX века. Знаменитая британская Mark VIII (1942 г.) с дальностью хода 5 км использовалась даже в Фолклендской войне 1982 года благодаря надежности, хотя её "слепой" принцип работы считался морально устаревшим.

Маневренные торпеды с системой самонаведения

Современные самонаводящиеся торпеды оснащены интеллектуальными системами целеуказания, использующими гидроакустические, электромагнитные или волоконно-оптические сенсоры. После запуска они автоматически сканируют окружающее пространство, идентифицируют цель по шуму винтов, магнитному полю или отражённому сигналу, после чего корректируют курс без вмешательства оператора.

Ключевое преимущество таких торпед – способность преследовать маневрирующие цели на дистанциях до 50 км, развивая скорость свыше 90 км/ч. Они оснащены сложной логикой для обхода ложных целей (буксируемых помех) и выбора оптимальной точки удара, чаще всего под килем корабля, где взрывная волна вызывает эффект кавитации.

Технические особенности и тактические возможности

Современные модели используют комбинированные системы наведения:

- Пассивное – анализ шумов цели (винты, двигатели)

- Активное – излучение импульсов с обработкой эха

- Проводное – управление через оптоволоконный кабель

| Маневренность | Радиус разворота ≤ 10 м | Глубина хода 2-900 м |

| Противодействие | Алгоритмы игнорирования ложных целей | Смена частот для подавления помех |

Рекордные характеристики демонстрирует российская торпеда «Физик-2»: при массе 2200 кг она поражает цели на расстоянии 50 км, а её двигатель на унитарном топливе не оставляет видимого следа. Американская Mk 48 ADCAP использует адаптивную схему: при потере цели торпеда переходит в «поисковый зигзаг», повторно сканируя район.

- Первая самонаводящаяся торпеда G7es (Германия, 1943) применяла пассивное наведение, но теряла цель при глубине > 30 м

- Современные образцы определяют тип судна по акустическому профилю, выбирая тактику атаки

Пассивное самонаведение: поиск по шуму цели

Принцип пассивного самонаведения основан на обнаружении акустических волн, генерируемых самой целью. Торпеда оснащается высокочувствительными гидрофонами, улавливающими шум винтов, работу механизмов или гидродинамические возмущения корабля. Сигнал анализируется бортовой системой управления, которая без внешнего целеуказания вычисляет направление на источник звука.

Ключевое преимущество метода – полная скрытность атаки: торпеда не излучает активные сигналы и не зависит от носителя после пуска. Однако эффективность напрямую зависит от уровня шума цели и фоновых помех. Тихие субмарины или корабли на малом ходу сложнее обнаружить, а ложные цели (шумымы) могут перенаправить торпеду.

Особенности и ограничения

- Чувствительность к помехам: Естественные шумы океана (волны, животные) или искусственные активные средства гидроакустического противодействия (буксируемые имитаторы, ложные цели) могут нарушить захват цели.

- Дистанция обнаружения: Зависит от мощности шума цели и чувствительности гидрофонов торпеды. Современные образцы (например, Mark 48 ADCAP) фиксируют цели на десятки километров.

- Алгоритмы фильтрации: Бортовые процессоры выделяют полезный сигнал на фоне помех, анализируя частотные характеристики и допплеровский сдвиг для определения курса и скорости.

| Тип шума | Источник | Сложность обнаружения |

|---|---|---|

| Низкочастотный гул | Вращение гребных винтов | Высокая (дальность максимальна) |

| Высокочастотные вибрации | Работа турбин, насосов | Средняя (легче экранируется) |

| Кавитационный шум | Схлопывание пузырьков воздуха за винтами | Переменная (зависит от скорости цели) |

Для повышения эффективности пассивное самонаведение часто комбинируют с активным режимом или системой проводного управления. На финальном участке атаки торпеда может переключаться на активную ГАС для точного наведения при сильных помехах.

Активное самонаведение: использование гидролокации

Принцип работы основан на излучении торпедой звуковых импульсов в направлении цели и анализе отражённых сигналов. Собственный гидролокатор торпеды генерирует ультразвуковые волны, которые распространяются в воде и отражаются от корпуса корабля или подлодки.

Приёмник торпеды улавливает эхо, а бортовой компьютер рассчитывает дистанцию до цели, её скорость и курс на основе времени возврата сигнала и доплеровского смещения частоты. Эти данные непрерывно обновляются, позволяя корректировать траекторию движения торпеды в реальном времени.

Ключевые особенности и преимущества

Независимость от носителя: После пуска торпеда не требует дополнительных команд с корабля-носителя или подлодки, действуя полностью автономно.

Высокая точность в финальной фазе: Активное наведение особенно эффективно на заключительном участке атаки (2-3 км до цели), минимизируя вероятность уклонения.

| Параметр | Значение/Характеристика |

| Частота излучения | 20-60 кГц (неслышима для человека) |

| Дальность обнаружения | До 2 500 метров |

| Типовые цели | Надводные корабли, подлодки |

Основные ограничения метода:

- Риск преждевременного обнаружения атаки (излучение демаскирует торпеду)

- Снижение эффективности в условиях сильных акустических помех

- Восприимчивость к гидроакустическим контрамерам (имитаторам цели)

Современные системы комбинируют активное самонаведение с пассивным (прослушивание шумов цели) для скрытности на маршруте и переключаются на активный режим только перед финальным заходом.

Комбинированные системы наведения торпед

Комбинированные системы наведения интегрируют несколько технологий для повышения точности и противодействия средствам защиты противника. Такие системы компенсируют недостатки одного метода преимуществами другого, обеспечивая универсальность в различных боевых условиях. Это критически важно для поражения маневренных целей или при работе в сложной акустической обстановке.

Современные торпеды часто используют гибридное управление на разных этапах атаки: например, инерциальная навигация выводит боеприпас в район цели, после чего активируется активный/пассивный гидролокатор. Некоторые модели дополнительно применяют оптоволоконные кабели для передачи данных от корабля-носителя на начальном участке траектории, что снижает риск преждевременного обнаружения.

Ключевые комбинации и их применение

- Активно-пассивное акустическое наведение: пассивный режим скрытно обнаруживает цель по шуму, активный – уточняет координаты перед финальным подходом.

- Инерциальная + гидроакустическая система: ИНС корректируется по данным гидролокатора при залповой стрельбе по координатам, полученным от внешних источников.

- Проводное + автономное наведение: управление по кабелю на стартовом участке с переходом на активный/пассивный ГАС после отключения кабеля.

| Тип комбинации | Преимущества | Пример торпеды |

|---|---|---|

| Активное ГАС + телеуправление | Высокая помехоустойчивость, коррекция курса оператором | Mark 48 (США) |

| Пассивное ГАС + ИНС | Скрытность, атака по заранее заданным координатам | DM2A4 (Германия) |

Дополнительные механизмы включают алгоритмы распознавания цели по спектральным характеристикам и системы противодействия акустическим ловушкам. Например, торпеды могут игнорировать отражения от морского дна или применять хаотичное движение при потере контакта для повторного захвата цели.

Дистанционное управление торпедой через провод

Проводное управление стало революционным шагом в развитии торпедного оружия, позволив оператору корректировать курс торпеды после её запуска. Этот метод реализуется через тонкий, прочный электрический кабель, разматывающийся с катушки, установленной на торпеде или на пусковой установке. Провод обеспечивает двухстороннюю связь: передаёт команды от корабля-носителя к торпеде и телеметрические данные (курс, глубину, состояние систем) обратно.

Главное преимущество провода – защита сигнала управления от помех и глушения противником, в отличие от радиоканалов. Это критически важно для поражения манёвренных целей, особенно подводных лодок. Однако длина кабеля ограничивает дистанцию атаки (обычно 10-30 км), а его обрыв полностью лишает торпеду управления. Скорость размотки должна строго соответствовать скорости хода торпеды, чтобы избежать провисания или разрыва под нагрузкой.

Ключевые особенности и ограничения системы

- Скорость передачи данных: Позволяет оператору видеть показания датчиков торпеды почти в реальном времени и оперативно вводить коррективы.

- Тактические сложности: Корабль-носитель вынужден двигаться по предсказуемой траектории, поддерживая натяжение кабеля, что повышает его уязвимость.

- Типы торпед: Чаще всего применяется в противолодочных торпедах (например, американская Mark 48, российская УСЭТ-80) и некоторых противокорабельных моделях.

| Этап управления | Действие оператора | Ответ торпеды |

| Наведение | Корректирует курс по данным гидроакустики | Меняет угол поворота рулей |

| Сопровождение | Контролирует глубину и скорость сближения | Адаптирует режим двигателя и угол атаки |

| Атака | Даёт команду на подрыв при срабатывании неконтактного взрывателя | Активирует боевую часть |

Современные системы часто комбинируют проводное управление на начальном участке траектории с автономным самонаведением на финальном. После выхода торпеды в расчётную зону поиска цели кабель отстреливается, и торпеда переключается на активный гидроакустический или телеуправляемый режим (по оптоволокну). Это снижает риск для носителя и повышает вероятность поражения.

Торпеды с телеуправлением по акустическому каналу

Такие торпеды оснащаются двусторонней акустической линией связи с кораблём-носителем или вертолётом ПЛО. После пуска оператор получает данные от торпедных гидроакустических станций (ГАС) и может корректировать курс в реальном времени. Сигналы передаются через водную среду модулированными звуковыми волнами на определённых частотах, устойчивых к естественным помехам.

Ключевым элементом системы является декодер команд в корпусе торпеды, который расшифровывает закодированные акустические посылки. Это позволяет перенацеливать торпеду на другую цель, менять глубину хода или активировать режим поиска при потере контакта. Дальность управления варьируется от 2 до 25 км в зависимости от гидрологических условий.

Особенности и преимущества

- Повторный захват цели: При срыве самонаведения торпеда переходит в режим ожидания команд.

- Селективность атаки: Оператор видит эхосигналы нескольких целей и выбирает приоритетную.

- Противодействие ложным целям: Человек отличает буксируемые имитаторы от реальных кораблей по акустической картине.

| Торпеда | Страна | Особенности канала |

|---|---|---|

| MU90 Impact | Франция/Италия | Прыгающие частоты для защиты от подавления |

| Mark 48 ADCAP | США | Скорость передачи данных до 1 кбит/с |

| F21 Artemis | Франция | Оптоволоконная связь + акустический дублирующий канал |

Главный недостаток – уязвимость к акустическим контрамерам: мощные генераторы шума могут заглушить управляющие сигналы. Современные разработки решают эту проблему с помощью направленных излучателей и алгоритмов распознавания сигналов на фоне помех. Такие торпеды часто интегрируются с корабельными ГАС через единую систему управления огнём.

Какие корабли используют торпеды: подлодки, катера, самолёты

Подводные лодки являются основными носителями торпедного вооружения. Они используют торпеды для скрытных атак на надводные корабли и другие субмарины, оставаясь незамеченными под водой. Современные подлодки оснащаются сложными системами управления стрельбой и торпедами с самонаведением.

Надводные корабли также активно применяют торпеды. Эсминцы и фрегаты несут торпедные аппараты для ближнего боя и противолодочной обороны. Особенно эффективны торпеды на малых ракетных катерах, где они служат главным ударным оружием против крупных целей благодаря скрытности и мощному заряду.

Авиация как носитель

Самолёты и вертолёты военно-морской авиации широко используют авиационные торпеды. Противолодочные самолёты (например, Ил-38 или P-8 Poseidon) сбрасывают их с высоты, после чего торпеды замедляют падение парашютом и начинают поиск цели. Вертолёты (типа Ка-27) применяют компактные торпеды для точечных ударов по субмаринам.

Ключевые платформы:

- Подводные лодки: все типы (атомные/дизельные) для поражения надводных и подводных целей

- Надводные корабли:

- Ракетные катера (пр. 206МР "Вихрь")

- Корветы и фрегаты (пр. 20380, 22350)

- Эсминцы (пр. 956 "Сарыч")

- Авиация:

- Противолодочные самолёты (Ту-142, ATR-72 ASW)

- Противолодочные вертолёты (SH-60 Seahawk, AW101)

- Многоцелевые истребители (F/A-18 при модернизации)

| Тип носителя | Пример торпеды | Дальность (км) |

| Подлодки | УСЭТ-80 | до 50 |

| Катера | SET-65 | до 15 |

| Самолёты | АПР-3Е "Орлан" | до 5 |

Торпедные аппараты: надводные и подводные пусковые установки

Торпедные аппараты – специализированные устройства для хранения, нацеливания и запуска торпед. Их конструкция варьируется в зависимости от носителя: надводные корабли и подводные лодки используют принципиально разные системы. Основная задача – обеспечить безопасный выход торпеды в воду с заданным вектором движения и минимальным воздействием на платформу-носитель.

Все аппараты включают три ключевых компонента: трубу-контейнер для размещения торпеды, систему прицеливания (механическую или электронную) и механизм запуска. Запуск может осуществляться пневматически (сжатым воздухом), гидравлически (водяным давлением) или с помощью порохового заряда. Выбор метода зависит от типа аппарата и глубины погружения носителя.

Классификация и особенности

Надводные торпедные аппараты устанавливаются на палубах эсминцев, фрегатов и катеров. Их легко узнать по характерным поворотным конструкциям. Основные виды:

- Однотрубные: компактные, часто используются на малых кораблях.

- Спаренные/строенные: несколько труб на общей платформе, повышают залповую мощь.

- Неподвижные: встроены в корпус (устаревшие модели).

Запуск обычно происходит над водой, после чего торпеда самостоятельно погружается. Современные системы (например, Пакет-НК) позволяют применять торпеды и против подлодок.

Подводные торпедные аппараты – основной инструмент атаки и защиты субмарин. Располагаются внутри прочного корпуса лодки. Особенности:

- Запуск происходит на глубине, что требует герметизации и компенсации давления.

- Используют "мокрый" (труба заполняется водой перед выстрелом) или "сухой" (торпеда выталкивается в герметичном контейнере) старт.

- Современные аппараты многофункциональны: через них могут запускаться крылатые ракеты, устанавливаться мины, выходить водолазы.

| Параметр | Надводные аппараты | Подводные аппараты |

|---|---|---|

| Тип заряжания | Ручное или автоматизированное | Автоматизированное (с внутреннего стеллажа) |

| Скорость перезарядки | Минуты | Секунды (у современных АПЛ) |

| Калибр (мм) | 324–533 | 533–650 |

| Пример | TAV-14 (Италия) | СМ-587 (Россия) |

Эволюция торпедных аппаратов направлена на повышение скорострельности, скрытности запуска и универсальности. На подлодках они интегрируются в БИУС, позволяя применять торпеды, ракеты и дроны через одни пусковые трубы. В надводном флоте наблюдается переход к скрытым установкам вертикального пуска для уменьшения радиолокационной заметности.

Авиационные торпеды: сброс с самолётов и вертолётов

Авиационные торпеды представляют собой специальные модификации морских торпед, адаптированные для сброса с летательных аппаратов – самолётов (палубных, базовой патрульной авиации) и вертолётов (противолодочных). Их основная задача остаётся прежней – поражение подводных лодок и надводных кораблей противника, но способ доставки к цели кардинально меняет тактику применения.

Ключевая особенность авиационных торпед – наличие систем, обеспечивающих их безопасный вход в воду после сброса с большой высоты и скорости. Это включает прочный корпус, способный выдержать удар о воду, и обязательное использование парашютных систем. Парашюты стабилизируют торпеду в воздухе и значительно снижают скорость её приводнения, предотвращая повреждения.

Особенности применения с разных носителей

Применение торпед с самолётов (таких как Ил-38, Ту-142, P-3 Orion, P-8 Poseidon) имеет свои характерные черты:

- Высокая скорость доставки: Самолёты быстро прибывают в район патрулирования или обнаруженной цели.

- Большая дальность действия: Позволяют контролировать обширные акватории и наносить удары на значительном удалении от берега или авианосной группы.

- Сброс с высоты и на скорости: Требует сложных систем стабилизации и замедления торпеды (парашюты, тормозные щитки). Сброс обычно происходит на высотах от десятков до нескольких сотен метров на скорости носителя.

- Возможность одновременного сброса нескольких торпед для повышения вероятности поражения цели.

Использование торпед с вертолётов (таких как Ка-27ПЛ, SH-60 Seahawk, NH90 NFH) отличается:

- Гибкость и оперативность: Вертолёты могут базироваться на кораблях, быстро реагировать на обнаруженные контакты вблизи соединения.

- Возможность зависания: Позволяет производить сброс торпеды практически с нулевой горизонтальной скоростью, что упрощает прицеливание и снижает требования к системе стабилизации торпеды в воздухе (хотя парашюты всё равно используются).

- Сброс с малых высот: Обычно производится с высот в несколько десятков метров, иногда почти с касанием воды.

- Незаменимость в ближней зоне ПЛО корабельного соединения.

Эволюция и современные реалии

Исторически первые авиационные торпеды сбрасывались с низколетящих бипланов практически в упор. Современные торпеды, такие как американская Mk 54, российская АПР-3М «Орлан» или европейская MU90 Impact, обладают сложнейшими системами:

- Парашютные системы: Одно- или двухкупольные, обеспечивающие стабилизацию и безопасное приводнение.

- Водозащита: Специальные устройства (носовые обтекатели, заглушки), предотвращающие попадание воды в движитель и приборы до полного погружения.

- Автономные системы наведения: Активно-пассивные акустические головки самонаведения (ГСН), способные самостоятельно классифицировать цель, выделять её на фоне помех и атаковать по оптимальной траектории.

- Программируемость: Возможность задания параметров поиска (глубина, сектор) и атаки перед сбросом с носителя.

Тактика применения авиационных торпед предполагает их сброс в расчётную точку (точку встречи) впереди по курсу движущейся подводной лодки. После приводнения торпеда погружается на заданную глубину, включает ГСН и начинает активный поиск цели по заранее установленной программе.

| Характеристика | Самолётный сброс | Вертолётный сброс |

|---|---|---|

| Высота сброса | Десятки - сотни метров | Метры - десятки метров |

| Скорость носителя | Высокая (сотни км/ч) | Низкая или нулевая (зависание) |

| Система стабилизации торпеды | Сложная (парашюты + тормозные щитки) | Более простая (обычно парашют) |

| Дальность действия от базы | Очень большая | Ограниченная (радиус действия вертолета) |

| Оперативность реакции в зоне | Зависит от удалённости базы/патруля | Очень высокая (при базировании на корабле) |

Авиационные торпеды остаются грозным и высокоэффективным оружием, значительно расширяющим возможности флота по борьбе с подводными и надводными угрозами за счёт скорости развёртывания, дальности действия и элемента внезапности.

Современные торпедные калибры: 324 мм, 533 мм, 650 мм

Современные торпеды используют три основных калибра, определяющих их размеры, массу боевой части и дальность хода. Наибольшее распространение получил универсальный калибр 533 мм, унаследованный еще со времен Второй мировой войны. Малогабаритные 324-мм торпеды предназначены для ближнего боя и противоторпедной обороны, тогда как тяжелые 650-мм модели разработаны для поражения стратегических целей на экстремальных дистанциях.

Выбор калибра напрямую влияет на тактику применения: компактные 324-мм торпеды запускаются с вертолетов или противолодочных ракет, тогда как 533-мм и 650-мм используются подводными лодками и надводными кораблями. Калибр 650 мм встречается реже из-за ограниченного круга носителей и высокой стоимости, но обеспечивает беспрецедентную мощность. Все три типа оснащаются цифровыми системами наведения и могут нести ядерные боеголовки.

Сравнительные характеристики

| Калибр | Применение | Боевая часть | Носители |

|---|---|---|---|

| 324 мм | Противолодочная оборона, поражение кораблей | До 50 кг | Вертолеты, патрульные катера, противоторпедные комплексы |

| 533 мм | Универсальное поражение целей | 250-300 кг | Подлодки, эсминцы, фрегаты |

| 650 мм | Уничтожение авианосцев, стратегических объектов | 450-500 кг | Атомные подлодки (например, российские проекты 949А, 885) |

Боевые части: фугасные, ядерные и неядерные заряды

Сердце любой торпеды – ее боевая часть (БЧ), определяющая разрушительный потенциал при достижении цели. Именно тип БЧ задает основное предназначение торпеды и масштаб причиняемых повреждений.

Конструкция и содержимое боевого зарядного отделения напрямую зависят от задач, для решения которых создается торпеда. Исторически и технологически сложились три основных типа боевых частей, кардинально различающихся по мощности и принципу действия.

Основные типы боевых частей

Фугасные (ВВ - взрывчатое вещество): Самый распространенный и исторически первый тип. Содержит мощное химическое взрывчатое вещество (ТНТ, гексоген, их смеси). Взрыв происходит при контакте с целью или на заданной глубине под ней (неконтактный взрыватель). Энергия направленного взрыва создает гидродинамический удар, разрушающий корпус корабля или подлодки, пробивая его обшивку и вызывая затопление.

Ядерные: Представляют собой малогабаритный ядерный боезаряд. Мощность взрыва измеряется в килотоннах (реже мегатоннах) тротилового эквивалента. Применялись на некоторых специализированных торпедах (например, советская Т-5, американская ASTOR). Обеспечивают гарантированное уничтожение крупных надводных целей (авианосцы) или подлодок даже при значительном промахе, создавая мощную ударную волну в воде и воздухе, а также радиоактивное заражение. Их использование в современном флоте крайне ограничено или прекращено.

Неядерные специальные: К этой категории относят боевые части, несущие не взрывчатое вещество в классическом понимании и не ядерный заряд, а предназначенные для решения специфических задач. Наиболее распространенные виды:

- Практические (учебные): Не содержат взрывчатого вещества. Используются для тренировок экипажей и проверки систем торпед без риска повреждения целей. Могут регистрировать проход мимо цели или иметь дымовой индикатор попадания.

- Глубинные бомбы/ракеты (ПЛУР): Некоторые противолодочные торпеды (особенно ПЛУР - противолодочные управляемые ракеты) могут нести вместо обычной БЧ малую глубинную бомбу или небольшой самонаводящийся боеприпас, который отделяется после доставки в район цели.

- Экспериментальные/Спецзаряды: В теории или на стадии разработки могли рассматриваться (но широко не применялись) заряды иного типа, например, кобальтовые ("грязные бомбы") для максимального радиоактивного заражения акватории.

В современных флотах подавляющее большинство боевых торпед оснащены мощными фугасными БЧ с направленным или объемным взрывом. Ядерные БЧ практически сняты с вооружения, а неядерные специальные БЧ (кроме практических и ПЛУР) являются скорее исключением.

Взрыватели торпед: контактные и неконтактные типы

Контактные взрыватели срабатывают при прямом ударе торпеды о корпус цели. Они содержат ударный механизм (инерционный или игольчатый), который инициирует детонацию боевого заряда при столкновении. Надёжность таких систем зависит от силы удара и угла встречи с преградой – слишком острые углы или рикошет могут привести к отказу.

Неконтактные взрыватели активируют заряд без физического контакта с кораблём, реагируя на изменения физических полей цели. Основные типы включают магнитные (реагируют на искажение магнитного поля Земли корпусом судна), акустические (улавливают шумы винтов или машин) и гидростатические (фиксируют перепад давления под килем). Это позволяет атаковать уязвимую подводную часть или днище.

Сравнительные особенности

| Тип взрывателя | Принцип действия | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|

| Контактный | Механический удар |

|

|

| Неконтактный | Реакция на физические поля цели |

|

|

Современные торпеды часто оснащаются комбинированными взрывателями, использующими несколько принципов срабатывания (например, магнитный + контактный). Это повышает вероятность детонации в разнообразных тактических условиях и снижает влияние контрмер противника.

Противокорабельные торпеды: принцип поражения целей

Основная цель противокорабельной торпеды – нанести необратимые повреждения кораблю ниже ватерлинии, где сосредоточены жизненно важные системы и отсутствует мощная броневая защита. Современные торпеды достигают этого двумя главными способами: прямым контактом с корпусом цели или подрывом под её днищем на заданной глубине без физического касания.

Эффективность поражения обеспечивается мощной боевой частью (БЧ), массой взрывчатого вещества (ВВ) и точным расчетом точки детонации. БЧ современных торпед часто содержат 250-500 кг высокобризантного ВВ (типа PBX, гексоген). Управляемые системы наведения (активные/пассивные акустические, телеуправление по проводу, комбинированные) гарантируют точное выведение торпеды в зону поражения.

Механизмы разрушения корабля

- Прямое попадание: Взрыв при ударе в борт. Ударная волна формирует обширную пробоину, а продукты детонации и фрагменты корпуса торпеды вызывают внутренние разрушения, затопление отсеков и пожары.

- Подрыв под днищем (под килем): Детонация на расстоянии 5-20 метров под кораблем. Пузырь расширяющихся газов (эффект "пузыря") резко коллапсирует, создавая:

- Ударную волну, "бьющую" снизу в днище.

- Гидродинамический удар – кратковременный подъем корпуса корабля с последующим резким обрушением на воду.

Гидродинамический удар наиболее опасен: он вызывает глобальные деформации корпуса (перелом киля), разрушение фундаментов механизмов, разрыв трубопроводов и кабельных трасс. Даже один такой попадание способно вывести из строя крупный боевой корабль.

| Фактор поражения | Прямое попадание | Подрыв под килем |

|---|---|---|

| Основное воздействие | Локальное разрушение корпуса, затопление | Глобальная деформация корпуса, удар по энергетике |

| Ключевая уязвимость цели | Борта (защищены ПТЗ на крупных кораблях) | Днище (мало защищено) |

| Типичный результат | Затопление отсеков, потеря хода | Потеря плавучести, перелом корпуса |

Дополнительные поражающие факторы включают гидроакустический удар, выводящий из строя сонары и экипаж, а также пожарную опасность при повреждении топливных цистерн или арсеналов. Современные торпеды могут оснащаться ядерными БЧ (стратегическое оружие), где основной фактор – подводный взрыв колоссальной мощности, создающий разрушительную ударную волну и кавитационную полость.

Противолодочные торпеды: тактика применения

Основная задача противолодочных торпед (ПЛТ) – обнаружение, поражение и уничтожение подводных лодок противника. Их применение кардинально отличается от тактики использования противокорабельных торпед из-за специфики среды и скрытности цели. Успех зависит от точного целеуказания, правильного выбора типа торпеды и грамотного управления ею после пуска.

Тактика применения ПЛТ строится вокруг носителя, который их использует (надводный корабль, подводная лодка, вертолет или самолет), и типа самой торпеды. Ключевым является этап наведения на цель после входа торпеды в воду, где она начинает самостоятельный поиск или управляется оператором/системой носителя.

Основные методы и тактические приемы

Применение противолодочных торпед включает несколько ключевых этапов и тактических сценариев:

- Получение целеуказания: Обнаружение подводной лодки (ПЛ) осуществляется носителем торпеды или внешними средствами (другими кораблями, вертолетами РЛД, гидроакустическими буями, системами СОСУС). Данные о местоположении, курсе и скорости цели передаются системе управления оружием.

- Выбор типа торпеды и режима: В зависимости от дистанции, глубины предполагаемого нахождения цели, акустических условий и тактической обстановки выбирается тип торпеды (легкая авиационная, корабельная, универсальная) и устанавливается режим ее работы (глубина поиска, тип наведения, алгоритм маневрирования).

- Пуск:

- С авиационных носителей: Самолеты и вертолеты сбрасывают торпеды (часто с парашютом) в расчетную точку вблизи предполагаемого места нахождения ПЛ, основываясь на данных с гидробуев или собственных систем.

- С надводных кораблей: Пуск производится из торпедных аппаратов (обычно поворотных) или противолодочных ракетных комплексов (ПЛРК), где торпеда является боевой частью ракеты-носителя, доставляющей ее в район цели.

- С подводных лодок: Пуск ведется из торпедных аппаратов, часто с возможностью программирования курса и режимов работы торпеды перед выстрелом.

Этап наведения после пуска является критическим:

- Прямоидущие торпеды: Используются редко в чистом виде из-за низкой эффективности против маневрирующей цели. Требуют исключительно точного целеуказания и пуска "в упор".

- Торпеды с дистанционным управлением: (Часто по проводам - ТОУ). Носитель (корабль или ПЛ) сохраняет связь с торпедой через разматывающийся кабель. Оператор получает данные от ГАС торпеды, может корректировать ее курс, глубину и активировать активное наведение на конечном участке. Позволяет "вести" торпеду к цели и обходить ложные цели/помехи, но ограничена длиной кабеля.

- Самонаводящиеся торпеды: Наиболее распространенный тип. После входа в воду:

- Выполняют заданный маневр (например, циркуляцию или движение по "змейке") на установленной глубине.

- Включают собственную ГАС (пассивную – для пеленгования шумов цели, активную – для излучения импульсов и приема отраженного сигнала, или комбинированную).

- Автономно обнаруживают цель в пределах своего акустического поля, классифицируют ее, захватывают сопровождение и наводятся на нее, преодолевая возможные противоторпедные маневры ПЛ.

- Торпеды с телеуправлением + самонаведением (ТУ+СН): Комбинируют преимущества: начальный участок – управление с носителя по проводу для точного вывода в район цели, финальный участок – автономное самонаведение.

Тактика комбинированных атак: Для повышения вероятности поражения и преодоления ПРО ПЛ (противоторпедной защиты) часто применяют:

Салютование – пуск нескольких торпед по одной цели с разных направлений или с интервалом во времени.

Использование торпед с разными типами ГАС (например, одна – с активной, другая – с пассивной) для затруднения постановки эффективных помех.

| Носитель | Основные преимущества тактики применения | Основные ограничения/сложности |

|---|---|---|

| Авиация (самолеты, вертолеты) | Высокая скорость реакции, большая зона охвата, возможность быстрого развертывания гидробуев и атаки с разных направлений, относительная безопасность носителя. | Зависимость от погоды, ограниченное время патрулирования (особенно вертолетов), уязвимость носителя к ПВО, необходимость точного целеуказания для сброса. |

| Надводные корабли (НК) | Мощные штатные ГАС, возможность длительного сопровождения цели, применение ТОУ, использование ПЛРК для поражения целей на большой дистанции. | Ограниченная скорость по сравнению с ПЛ, уязвимость самого корабля для атак ПЛ и других средств, влияние собственных шумов на ГАС. |

| Подводные лодки (ПЛ) | Скрытность атаки, возможность близко подойти к цели, применение ТОУ с высокой точностью, использование собственных ГАС для целеуказания. | Сложность целеуказания на больших дистанциях без демаскировки, ограниченный боекомплект, риск контратаки. |

Современная тактика применения противолодочных торпед непрерывно эволюционирует, фокусируясь на повышении помехоустойчивости ГАС торпед (борьба с акустическими ловушками и генераторами шумов), увеличении дальности хода и скорости, развитии интеллектуальных алгоритмов самонаведения и классификации целей, а также на интеграции торпед в единую сеть с другими противолодочными средствами для обмена данными в реальном времени.

Универсальные торпеды для разных типов целей

Универсальные торпеды созданы для поражения широкого спектра целей: подводных лодок, надводных кораблей и даже стационарных объектов в портах. Они сочетают характеристики противолодочного и противокорабельного оружия, что позволяет сократить номенклатуру боеприпасов на борту носителя. Такие торпеды оснащаются адаптивными системами наведения, способными распознавать и классифицировать цели в различных гидроакустических условиях.

Современные универсальные торпеды, например, американская Mk 48 или российская УСЭТ-80, используют программируемые алгоритмы атаки. Экипаж может задать параметры перед запуском: глубину хода, тип цели, режим самонаведения (активный, пассивный или комбинированный), а также маршрут с обходом зон противоторпедной защиты. Это делает их эффективными как в открытом море, так и на мелководье.

Ключевые особенности

- Гибкая боевая часть: Оснащаются проникающими или осколочно-фугасными зарядами (до 500 кг), способными разрушать корпуса субмарин на глубине или надводные цели ниже ватерлинии.

- Многорежимное наведение: Комбинируют акустическое самонаведение (АСН) с телеуправлением по проводу и инерциальными системами для гарантированного поражения цели даже в условиях помех.

- Кросс-платформенность: Запускаются с подлодок, надводных кораблей (через ТА) и вертолётов (лёгкие модели), например, итальянская Black Shark.

| Торпеда | Страна | Макс. скорость/дальность | Уникальная особенность |

|---|---|---|---|

| Mk 48 Mod 7 | США | 55 узлов / 38 км | Цифровая СУ с ИИ для анализа шумов цели |

| UGST | Россия | 50 узлов / 50 км | Тепловой двигатель на унитарном топливе |

| DM2A4 | Германия | 50 узлов / 50 км | Оптоволоконное телеуправление |

Эволюция универсальных торпед привела к созданию трансзвуковых моделей (например, российская "Шквал"), развивающих до 200 узлов за счёт кавитационной каверны. Хотя они уступают в точности традиционным торпедам, их невозможно перехватить существующими средствами ПЛО. Перспективные разработки включают электромагнитные двигатели и полностью автономное наведение с распознаванием целей через нейросети.

Скорость торпед: сравнение дозвуковых и сверхбыстрых моделей

Стандартные дозвуковые торпеды развивают скорость 40-80 узлов (75-150 км/ч), используя электрические или тепловые двигатели. Их преимущество – низкая шумность и высокая точность самонаведения, что критично для поражения маневренных целей. Дальность хода достигает 50 км у современных моделей вроде американской Mark 48.

Сверхбыстрые торпеды преодолевают звуковой барьер в воде (200+ узлов или 370+ км/ч) благодаря технологии суперкавитации. Российская торпеда «Шквал» создает вокруг себя газовый пузырь, радикально снижающий сопротивление воды. Для сравнения: скорость «Шквала» в 5 раз выше стандартных торпед – цель в 10 км достигается за 100 секунд вместо 8-10 минут.

| Параметр | Дозвуковые | Сверхбыстрые |

|---|---|---|

| Максимальная скорость | 80 узлов | 200+ узлов |

| Дальность действия | До 50 км | 10-15 км |

| Технология движения | Гребные винты/насосы | Ракетный двигатель + суперкавитация |

| Уровень шума | Низкий | Экстремально высокий |

| Примеры моделей | Mark 48 (США), F21 (Франция) | «Шквал» (Россия), HSU-001 (Китай) |

Физический предел скорости в воде обусловлен резким ростом сопротивления: каждое удвоение скорости требует восьмикратного увеличения мощности двигателя. Суперкавитационные торпеды решают эту проблему, но платят за это:

- Огромная шумность (демаскировка)

- Ограниченная маневренность (движение по прямой)

- Короткая дальность из-за расхода топлива

В современных флотах дозвуковые торпеды составляют 95% арсеналов, тогда как сверхбыстрые модели – оружие последнего шанса для мгновенного поражения критических целей в условиях цейтнота.

Дальность хода торпед: от нескольких километров до десятков

Минимальная дальность современных торпед редко опускается ниже 1-2 км, что обусловлено требованиями безопасности при пуске и тактической целесообразностью. Большинство противолодочных и противокорабельных моделей среднего калибра (533 мм) способны преодолевать 15-25 км на смешанных режимах скорости.

Рекордные показатели достигаются специализированными аппаратами: российская тепловая торпеда Физik-2 проходит 50 км на 50 узлах, а электрическая UGST – до 60 км при снижении скорости. Крейсерские торпеды типа американской Mk 48 Mod 7 осуществляют поиск целей на дистанциях 40-50 км благодаря адаптивным алгоритмам движения.

Факторы, влияющие на дальность

- Тип двигателя: тепловые (парогазовые) обеспечивают большую мощность, электрические – скрытность и стабильность

- Скоростной режим: при снижении скорости на 30% дальность может увеличиться вдвое

- Система наведения: телеуправление по кабелю ограничивает дистанцию 20-25 км

| Модель | Тип двигателя | Макс. дальность (км) | Скорость (узлов) |

|---|---|---|---|

| MUR-90 (Италия) | Электрический | 25 | 53 |

| Type 89 (Япония) | Тепловой | 50 | 55 |

| Шквал (Россия) | Ракетный | 13 | 200+ |

Особую категорию составляют сверхдальние торпеды-носители, такие как российский «Посейдон» с ядерной силовой установкой. По оценкам НАТО, подобные аппараты теоретически способны пересекать океанские бассейны (1000+ км), используя подводные течения и специальные профили движения, что переводит их в класс стратегического оружия.

Глубина погружения торпед: технические возможности

Рабочая глубина торпед определяется конструкцией корпуса, материалами и системами управления. Современные модели выдерживают давление на глубинах от 100 до 1500 метров благодаря многослойным стальным или титановым оболочкам. Герметичные отсеки защищают электронику и двигатели от деформации, а автоматические клапаны регулируют плавучесть при изменении внешних условий.

Глубину хода задают гидростатические механизмы или цифровые процессоры. Механические системы используют мембраны, реагирующие на давление воды: при погружении они сжимают пружину, активируя рули глубины. Электронные системы анализируют данные датчиков и корректируют траекторию с точностью до 0,5 метра. Для глубоководных торпед (например, российская ФИЗИК-2) применяют инерциальные навигационные блоки, устойчивые к экстремальным нагрузкам.

Факторы, влияющие на предельную глубину

- Материал корпуса: Титан увеличивает предел на 40% по сравнению с алюминиевыми сплавами.

- Тип двигателя: Электрические двигатели компактнее и надежнее на больших глубинах, чем тепловые.

- Система наведения: Активные гидролокаторы теряют эффективность ниже 800 м из-за акустических аномалий.

| Тип торпеды | Макс. глубина (м) | Особенности |

|---|---|---|

| Противолодочные (США, Mk48) | 1200 | Двойной корпус, адаптивная гидроакустика |

| Глубоководные (Россия, АПР-3М) | 1500 | Титановый сплав, реактивный двигатель |

| Универсальные (Германия, DM2A4) | 500 | Оптоволоконное управление, батареи Li-ion |

Экспериментальные образцы достигают 2500 метров, но их боевое применение ограничено из-за стоимости и узкой специализации. При превышении рабочей глубины корпус деформируется, разрушаются сварные швы, а системы наведения дают сбои из-за резкого роста давления.

Помехоустойчивость систем самонаведения

Системы самонаведения торпед подвержены воздействию преднамеренных и естественных помех, способных нарушить захват цели или вызвать ложное сопровождение. Активные гидроакустические помехи создаются кораблями-целями при помощи буксируемых или корпусных генераторов шума, имитирующих сигнал торпеды либо маскирующих акустический портрет судна. Пассивные помехи формируются облаками газовых пузырей или имитаторами отражателей (например, пассивные ложные цели).

Уязвимость зависит от типа ГСН: пассивные системы чаще страдают от акустического "зашумления" среды, активные – от ложных отражений и подавления приемных каналов. Современные торпеды используют комбинированное наведение (активно-пассивное, многодиапазонное), что усложняет подавление одним методом. Критическое значение имеет алгоритмическая обработка сигналов для фильтрации помех в реальном времени.

Методы повышения устойчивости

Ключевые подходы к нейтрализации помех включают:

- Адаптивная фильтрация: Анализ спектральных характеристик сигнала и автоматическая подстройка параметров приемника под изменяющиеся условия.

- Сравнение сигнатур: Использование библиотек акустических профилей целей для отличения кораблей от ложных целей через анализ частотных особенностей.

- Временная и пространственная селекция: Фиксация доплеровского смещения цели (движение к/от торпеды) и применение многолучевых антенн для углового разделения цели и помехи.

Примеры реализаций в современных торпедах:

| Метод | Технология | Эффект |

|---|---|---|

| Когерентная обработка | Сравнение фазовых сдвигов отраженных сигналов | Подавление неструктурированных шумов |

| Следящие фильтры | Прогнозирование траектории цели | Игнорирование статичных ложных целей |

| Дуплексный режим | Чередование активного и пассивного сканирования | Снижение уязвимости к ответным помехам |

Эволюция помехозащиты привела к созданию систем с искусственным интеллектом, способных обучаться в ходе атаки. Например, торпеды анализируют динамику маневра цели при противодействии, вычисляя закономерности в постановке помех. При потере захвата включается режим повторного поиска по координатам последнего обнаружения с коррекцией на прогнозируемое перемещение цели.

Средства противодействия: ложные акустические цели

Ложные акустические цели (ЛАЦ), также известные как акустические имитаторы или торпедные ловушки, являются ключевым средством защиты кораблей и подводных лодок от самонаводящихся торпед. Они создают мощные акустические помехи или имитируют акустический портрет цели (шум винтов, гидролокационные сигналы), превосходящий по интенсивности сигнал реального корабля. Это принуждает головку самонаведения торпеды переключиться на более "громкий" и привлекательный объект.

ЛАЦ запускаются с защищаемого судна через специальные пусковые установки (надводные или подводные). После срабатывания они быстро активируются, разворачиваются на безопасном расстоянии и начинают излучать заранее запрограммированные акустические сигналы или генерировать шумовые завесы. Современные системы способны адаптировать свою "акустическую маскировку" под конкретный тип угрозы и тактическую обстановку.

Виды и принципы работы

Основные типы ложных акустических целей включают:

- Шумовые имитаторы: Генерируют широкополосный шум (похожий на шум винтов корабля) для отвлечения пассивных ГСН.

- Имитаторы активного гидролокатора: Принимают зондирующий сигнал атакующей торпеды и усиливают/ретранслируют его, создавая ложную цель для активных ГСН.

- Буксируемые ловушки: Развертываются на тросе позади корабля, уводя торпеду на безопасную дистанцию.

- Самоходные устройства: Автономные аппараты, способные маневрировать и уводить торпеду дальше от корабля.

Эффективность ЛАЦ определяется их акустической мощностью, продолжительностью работы, способностью к реалистичной имитации и быстродействием системы постановки помех. Современные комплексы (например, AN/SLQ-25 Nixie, MG-74 "Корунд", Floating Wire Acoustic Device) используют комбинацию методов для противодействия сложным торпедам с комбинированными (активно-пассивными) ГСН и системами распознавания ложных целей.

Критически важным фактором является время реакции: ЛАЦ должны быть развернуты до захвата торпедой реальной цели. Современные системы управления позволяют автоматически определять тип угрозы и применять оптимальный сценарий противодействия.

| Преимущества ЛАЦ | Ограничения |

|---|---|

| Относительно низкая стоимость | Ограниченное время работы (минуты) |

| Высокая вероятность увода торпеды (до 80-90%) | Эффективность снижается против "умных" торпед с ССЦ |

| Простота применения и быстрый запуск | Зависимость от гидрологических условий (температура, соленость) |

| Возможность многократного применения | Ограниченный боезапас на борту |

Торпеды с малозаметной системой движения

Современные торпеды оснащаются системами скрытного перемещения, минимизирующими их демаскирующие признаки. Это достигается за счет снижения акустической, тепловой и гидродинамической заметности при движении под водой, что существенно осложняет противодействие со стороны кораблей-целей и средств ПЛО.

Ключевые технологии включают оптимизацию формы корпуса для уменьшения кавитации, применение специальных покрытий, поглощающих акустические сигналы, и двигательных установок с пониженным уровнем шума. Такие решения позволяют торпедам приближаться к целям на критическую дистанцию без преждевременного обнаружения.

Принципы и технологии малозаметности

Акустическая стелс-защита:

- Бесшумные движители: насосно-реактивные системы вместо традиционных винтов

- Антисонарные покрытия: резиновые обмазки с микрополостями, рассеивающие сигналы ГАС

- Вибрационная изоляция: демпфирующие крепления для двигателей

Термальная маскировка:

- Охлаждение выхлопных газов замкнутыми системами

- Теплораспределяющие материалы в корпусе

- Минимизация теплового следа электродвигателями

| Тип помехи | Способ снижения | Эффективность |

|---|---|---|

| Гидродинамический след | Ламинарное обтекание корпуса | До 40% уменьшения |

| Магнитная аномалия | Композитные материалы | До 90% подавления |

Тактические преимущества: Малозаметные торпеды (например, немецкая SeaHake mod 4 или российская ФИЗИК-2) способны преодолевать современные системы гидроакустической защиты. Их обнаружение часто происходит лишь на дистанции менее 1 км, оставляя цели минимальное время для реакции.

Исторические торпеды Первой мировой войны

Первая мировая война стала первым масштабным конфликтом, где торпеды доказали свою смертоносную эффективность, особенно в действиях подводных лодок против военных и торговых судов. Основными образцами были парогазовые торпеды с пневматическим или гироскопическим управлением, такие как британская Mark VII* (калибр 450 мм, дальность до 3000 м) и немецкая G7 (533 мм, до 4000 м). Их боевая часть содержала 100–200 кг тринитротолуола, а скорость не превышала 30 узлов.

Подлодки быстро превратились в главных носителей этого оружия: немецкие U-боты с торпедами G7 потопили свыше 11 млн тонн судотоннажа союзников. Ключевой проблемой оставалась низкая надёжность – до 30% торпед отказывали из-за дефектов взрывателей или механизмов глубины. Это привело к появлению первых дублирующих систем подрыва (например, контактный + инерционный взрыватель).

Технические особенности и тактика применения

Конструктивно торпеды эпохи отличались:

- Механическими гироскопами для стабилизации курса (погрешность до 10° на дистанции 2000 м).

- Спиртовыми подогревателями воздуха для двигателей, повышавшими скорость до 40 узлов (немецкие модификации G7v).

- Ручным вводом угла атаки перед запуском через торпедный аппарат.

| Страна | Модель | Дальность (м) | Масса БЧ (кг) |

|---|---|---|---|

| Германия | G7 | 4000 | 195 |

| Великобритания | Mark VII* | 3000 | 130 |

| Россия | 45-12 | 2000 | 100 |

Тактика включала "веерный залп" из 2-4 торпед для компенсации ошибок прицеливания и частых отказов. Надводные корабли редко использовали торпеды из-за риска сближения с противником, однако в Ютландском сражении (1916) британские эсминцы провели несколько безрезультатных атак из-за превентивного маневрирования немецкого флота.

Развитие торпед во Второй мировой войне

Вторая мировая война стала катализатором для революционных изменений в торпедном вооружении. Основные державы активно модернизировали существующие модели и разрабатывали принципиально новые системы, стремясь получить преимущество в подводной и надводной войне. Требования к точности, мощности и скрытности применения стимулировали инженерные прорывы.

Ключевым направлением стало совершенствование систем наведения: немцы внедрили первые пассивные акустические самонаводящиеся торпеды G7es "Zaunkönig", способные отслеживать шум винтов кораблей. Союзники ответили созданием торпед с магнитными взрывателями, срабатывавшими под килем цели без прямого попадания. Япония разработала кислородные торпеды "Тип 93" ("Лонг Лэнс") с рекордной дальностью хода до 40 км.

Технологические инновации

- Акустическое самонаведение: Немецкие торпеды T-IV и T-V автоматически атаковали корабли по шуму гребных винтов.

- Магнитные взрыватели: Торпеды США Mk.14 и британские Mk.VIII взрывались под целью, пробивая корпус уязвимой нижней частью.

- Кислородные двигатели: Японские "Лонг Лэнс" использовали сжатый кислород вместо воздуха, что увеличивало скорость (до 52 узлов) и снижало след пузырей.

| Страна | Торпеда | Скорость/Дальность | Особенность |

|---|---|---|---|

| Германия | G7e T-V "Zaunkönig" | 24 узла / 5,7 км | Пассивное акустическое самонаведение |

| Япония | Тип 93 "Лонг Лэнс" | 52 узла / 22 км | Кислородный двигатель, отсутствие пузырькового следа |

| США | Mk.14 | 46 узлов / 4,1 км | Магнитный взрыватель Mark VI |

Немцы также экспериментировали с управляемыми по проводу торпедами, такими как "Лехте", где оператор корректировал курс через кабель длиной 6 км. Однако сложность применения ограничила их боевое использование. Параллельно велась работа над противокорабельными торпедами с циркуляционным движением (например, немецкая FAT), которые двигались по заданной траектории для поражения конвоев.

Несмотря на инновации, сохранялись проблемы: американские торпеды Mk.14 страдали от дефектов взрывателей и глубиномеров, а японские "Лонг Лэнс" были крайне пожароопасны. Эти недостатки нивелировались массовым применением: только подлодки США выпустили за войну свыше 14 000 торпед, потопив 30% всех уничтоженных кораблей Оси.

Холодная война: гонка торпедных технологий

Соперничество СССР и США в разработке торпед достигло беспрецедентного масштаба, став критическим элементом подводной войны. Обе стороны вкладывали огромные ресурсы в создание оружия, способного гарантированно уничтожать вражеские субмарины и авианосные группы, что привело к революционным прорывам в скорости, дальности и интеллекте торпед.

Акцент сместился на преодоление систем защиты: появились торпеды с шумоподавляющими покрытиями, неконтактными магнитными взрывателями и сложным маневрированием для обхода противоторпедных заграждений. Особую роль играли атомные субмарины, требующие нового поколения вооружений, способных поражать цели на сверхдальних дистанциях в условиях тотальной скрытности.

Ключевые направления и достижения

- Скорость и глубина: Советская торпеда ВА-111 «Шквал» (1977) использовала реактивный двигатель на гидрореагирующем топливе, достигая 200 узлов (370 км/ч) за счёт движения в кавитационной полости. Американские Mk.48 (1971) обеспечивали 55 узлов на глубинах до 800 м.

- Ядерные боеголовки: США создали Mk.45 ASTOR (1957–1976) с зарядом 11 кт. СССР ответил торпедой Т-5 (1958), испытав её на Новой Земле (взрыв 10 кт).

- Самонаведение: Активно-пассивные ГСН (Mk.48 ADCAP) и волоконно-оптические системы управления (F21 Artemis, Франция/Италия) повысили точность в сложной акустической обстановке.

| Система | Страна | Особенность | Год |

|---|---|---|---|

| Т-65 | СССР | Электродвигатель, 50 узлов | 1958 |

| Mk.48 | США | Поршневой двигатель, цифровое управление | 1971 |

| УСЭТ-80 | СССР | Телеуправление по проводу | 1980 |

Гонка стимулировала и экзотические проекты: торпеды-мины (CAPTOR, США), противолодочные ракеты с торпедными боевыми частями (ASROC, «Водопад»), а также глубоководные аппараты для диверсий на коммуникациях. Технологии, созданные в этот период, остаются основой современного торпедного вооружения.

Современные российские торпеды: "Шквал", "Физик", "Футляр"

Россия сохраняет лидирующие позиции в разработке подводного оружия, предлагая уникальные решения в области торпедных систем. Три ключевые современные разработки – "Шквал", "Физик" и "Футляр" – демонстрируют разные подходы к поражению целей под водой, сочетая высокие технологии с тактической эффективностью.

Эти торпеды предназначены для решения широкого спектра задач: от скоростного прорыва ПРО противника до скрытной атаки подводных лодок на большой дистанции. Их характеристики и принципы действия принципиально отличаются, отражая эволюцию подводного оружия в XXI веке.

Сравнительные характеристики

| Название | Тип | Скорость (узлы) | Дальность (км) | Ключевая особенность |

|---|---|---|---|---|

| Шквал | Скоростная ракета-торпеда | 200+ | 13 | Движение в кавитационном пузыре |

| Физик | Тепловая | 50 | 50 | Глубинная атака АПЛ |

| Футляр | Электрическая | 65 | 50 | Минимальная шумность |

Шквал (ВА-111) остается уникальным оружием благодаря сверхскоростному движению в кавитационном пузыре. Эта ракета-торпеда преодолевает скорость звука в воде (около 200 узлов), оставляя противнику минимум времени на реакцию. Хотя её запуск создаёт мощный шум и гидроакустический след, а управление после старта невозможно, "Шквал" незаменим для мгновенного поражения критически важных целей.

Физик (Физ-1) – тепловая торпеда, принятая на вооружение в 2017 году. Её главное преимущество – современная система самонаведения, способная работать в сложных гидроакустических условиях. "Физик" эффективен против подводных лодок на глубинах до 500 метров и оснащён мощной боевой частью. Его комбинированное наведение (активно-пассивное + по кильватерному следу) делает торпеду крайне опасной для АПЛ вероятного противника.

Футляр – электрическая торпеда, созданная для скрытных операций. Благодаря электродвигателю она практически не оставляет демаскирующих следов (в отличие от тепловых торпед) и обладает минимальной шумностью. Принятая на вооружение одновременно с "Физиком", она дополняет его: если "Физик" – "тяжелый удар", то "Футляр" – "тихий охотник". Его применяют как с подлодок, так и с надводных кораблей.

Американские торпеды: серия Mark 48

Торпеда Mark 48 (Mk 48) – основное тяжёлое противолодочное оружие ВМС США с 1972 года. Разработанная для поражения высокоскоростных атомных подводных лодок на больших глубинах, она использует комбинированную систему наведения: проводное управление на начальном этапе с последующим переходом на активный/пассивный акустический поиск. Дальность действия достигает 50 км, а скорость – 55 узлов (102 км/ч), что позволяет эффективно перехватывать современные субмарины.

Эволюция Mk 48 включает ключевые модификации: базовую Mod 1 (1972), улучшенную ADCAP (Advanced Capability, 1988) с увеличенной дальностью и интеллектуальным наведением, цифровую Mod 6 (1997) с помехозащищённостью и Mod 7 (2006) с обновлённым ПО. Торпеда оснащается боевой частью WDU-26/B массой 290 кг, способной пробить корпуса подлодок двойным взрывом: кумулятивным пробиванием обшивки и фугасным разрушением внутренних отсеков.

Тактико-технические параметры

| Характеристика | Значение |

|---|---|

| Калибр | 533 мм |

| Длина | 5,85 м |

| Масса | 1 676 кг |

| Глубина поражения | >800 м |

| Двигатель | Поршневой с ОТТ (отработанный топливный газ) |

Уникальные особенности:

- Адаптивное наведение: перепрограммируемая электроника анализирует акустическую обстановку, идентифицирует ложные цели (имитаторы) и выбирает оптимальную траекторию атаки

- Возможность поражения надводных кораблей при дополнении алгоритмами целеуказания

- Телеуправление через оптоволоконный кабель в модификации Mk 48 Mod 7 CBASS (Common Broadband Advanced Sonar System), совместно разработанной с Австралией

Эксплуатация подтвердила эффективность Mk 48 в реальных условиях: во время испытаний 2015 года торпеда потопила списанный фрегат USS Ingraham на глубине 6 500 м. На 2024 год производство модернизированных версий продолжается, гарантируя превосходство над перспективными угрозами.

Необычные торпеды: человекоуправляемые кайтэн

Кайтэн (яп. «Поворот судьбы») – управляемые смертниками торпеды, созданные Японией в 1944 году как оружие отчаяния. Конструктивно они базировались на стандартной 533-мм торпеде Тип 93, но модифицировались для размещения пилота в тесной кабине с минимальным набором приборов: перископом, компасом и рукояткой управления. Пилот вручную направлял торпеду к цели на скорости до 40 узлов, блокируя люк изнутри после старта.

Экипажи набирались из молодых добровольцев (часто студентов), проходивших ускоренную подготовку. Хотя официально считалось, что кайтэн позволял пилоту спастись после атаки, на практике конструкция делала это почти невозможным. Всего было построено около 420 единиц, сформировавших 6 спецподразделений флота.

Ключевые особенности и боевое применение

Основные тактико-технические характеристики:

| Длина/Диаметр | 14,75 м / 1 м |

| Боезаряд | 1550 кг тринитроанизола |

| Дальность хода | 23 км (на 30 узлах) |

| Способ запуска | С подлодки-носителя через носовой шлюз |

Боевое применение выявило критические недостатки:

- Низкая точность из-за необходимости визуального наведения в условиях волн и противодействия ПВО

- Уязвимость носителей – 8 из 16 подлодок-носителей были потоплены при переброске кайтэнов

- Подтверждено лишь 2 успешные атаки: танкер USS Mississinewa (1944) и десантный корабль USS Underhill (1945)

Историческое значение кайтэнов заключается в их символической роли – они стали последним примером массового применения морских камикадзе, отразившим кризис японской военной стратегии на заключительном этапе войны.

Торпеды-мины: функции скрытной установки

Торпеды-мины сочетают ударную мощь торпедного оружия с тактикой минной войны. Их главная особенность – способность к длительному скрытному развертыванию на морских коммуникациях или вблизи вражеских баз. После установки на заданную глубину они переходят в пассивный режим, обнаруживая цели акустическими, магнитными или комбинированными датчиками.

Активация происходит только при срабатывании чувствительных сенсоров на заранее запрограммированные параметры цели (шум винтов, магнитное поле, гидродинамическое давление). Это превращает их в автономные засадные комплексы, способные неделями или месяцами ожидать подходящий объект для атаки без участия оператора. Такие системы минимизируют риск обнаружения корабля-носителя при постановке.

Ключевые функции скрытности

- Бесшумная доставка: Сброс с подлодок через торпедные аппараты или спецконтейнеры, с надводных кораблей – по минным рельсам, с воздуха – парашютным способом.

- Маскировка корпуса: Форма и покрытие, снижающие заметность для гидролокаторов (технологии снижения ЭПР).

- Пассивное целеуказание: Отсутствие активного излучения до момента атаки; использование сигнатур цели для пуска.

- Программируемая избирательность: Задание критериев цели (тоннаж, тип двигателя) для исключения ложных срабатываний.

| Тактическое преимущество | Реализация в торпедах-минах |

|---|---|

| Психологическое давление | Создание зон неопределённости, блокирующих судоходство противника |

| Экономия сил | Одна установка контролирует район без постоянного присутствия носителя |

| Стратегическая внезапность | Атака из неохраняемых акваторий в непредсказуемое время |

Торпеды для поражения подводных сооружений

В отличие от торпед, предназначенных для уничтожения кораблей или подводных лодок, существуют специальные модели, разработанные для поражения стационарных подводных объектов. Их главная цель – нанесение разрушительного урона прочным укреплениям на морском дне, таким как подводные базы, тоннели, кабельные узлы связи, шахты баллистических ракет или защищенные гидротехнические сооружения.

Эффективность удара по таким целям требует уникальных решений. Обычный взрыв торпеды в толще воды или даже при касании корпуса корабля недостаточен для разрушения массивных железобетонных конструкций, зачастую заглубленных в грунт и рассчитанных на огромное давление. Торпеды для поражения донных целей должны доставить мощный заряд непосредственно к точке удара и обеспечить его подрыв в оптимальном положении для максимального разрушительного эффекта.

Особенности конструкции и применения

Ключевые особенности таких торпед включают:

- Донный взрыватель и режим работы: После обнаружения цели торпеда переходит в режим "зависания" или плавного снижения, позиционируя себя строго вертикально над точкой удара. Специальный взрыватель активирует боевую часть при контакте с дном или на заданной малой высоте над ним.

- Мощная и специализированная БЧ: Используются боевые части значительно большего калибра или с увеличенным зарядом взрывчатки по сравнению с противокорабельными торпедами. Часто применяются бетонобойные или проникающие боевые части, способные углубиться в грунт/конструкцию перед детонацией для создания направленной ударной волны и сейсмического воздействия.