Трансмиссионные масла - виды, свойства и особенности

Статья обновлена: 14.01.2026

Трансмиссионные масла играют критическую роль в обеспечении надежности и долговечности узлов трения автомобилей и спецтехники. Их функционал выходит за рамки простой смазки зубчатых передач.

Эти составы предотвращают износ синхронизаторов, защищают металлические поверхности от коррозии, стабилизируют работу дифференциалов. Неверный подбор жидкости приводит к преждевременному выходу из строя коробок передач, раздаточных коробок, ведущих мостов.

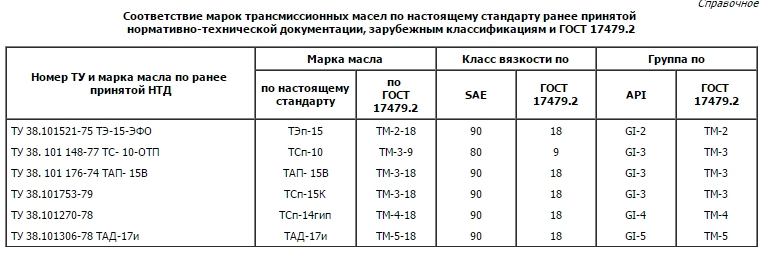

Понимание классификаций по API, SAE, ГОСТ и спецификаций производителей позволяет корректно выбирать масло для конкретного агрегата. Ключевые параметры включают вязкость, противоизносные свойства, термоокислительную стабильность и совместимость с синхронизаторами.

Ключевые отличия трансмиссионных масел от моторных

Трансмиссионные и моторные масла разрабатываются для принципиально разных эксплуатационных условий. Моторные составы функционируют в экстремальной термоокислительной среде с постоянным контактом продуктами сгорания топлива, тогда как трансмиссионные работают под высокими ударными нагрузками в механизмах передачи крутящего момента.

Различия обусловлены конструктивными особенностями агрегатов: в двигателе масло циркулирует под давлением, смазывая подвижные узлы с зазорами в микрометрах, в то время как в коробках передач и редукторах защищает шестерни, испытывающие контактные напряжения в тысячах мегапаскалей.

Специфика функциональных требований

Основные различия определяются ключевыми задачами:

- Антифрикционные свойства: Трансмиссионные масла требуют высокого предела прочности масляной плёнки для предотвращения схватывания зубьев шестерен

- Термоокислительная стабильность: Моторные масла должны эффективно противостоять деградации при контакте с раскалёнными газами (до +300°C в зоне поршневых колец)

- Моющие диспергирующие свойства: Критичны для двигателя из-за постоянного образования сажи и нагара

Сравнение базовых характеристик

| Параметр | Трансмиссионные масла | Моторные масла |

|---|---|---|

| Вязкость по SAE | 75W-90, 80W-140 (высокий индекс вязкости) | 0W-20, 5W-40 (низкотемпературная текучесть) |

| Ключевые присадки | EP-добавки (серо-фосфорные), противозадирные | Моюще-диспергирующие, противоизносные (ZDDP) |

| Рабочее давление | До 4 ГПа в контакте зубьев | До 100 МПа в подшипниках скольжения |

| Температурный режим | Стабильность при +120...+150°C | Работа в диапазоне -40...+300°C |

Важно: Применение моторного масла в трансмиссии вызывает мгновенное разрушение шестерён из-за недостаточного противозадирного действия, обратная замена провоцирует закоксовывание двигателя и потерю моющих свойств.

Основные функции масел в коробках передач

Масла в коробках передач выполняют комплекс задач, направленных на обеспечение работоспособности и долговечности узлов трансмиссии. Ключевой функцией является смазка сопряженных деталей: шестерен, подшипников, синхронизаторов и валов. Это минимизирует трение, предотвращает задиры и абразивный износ поверхностей. Параллельно масло отводит тепло от зон интенсивного трения, стабилизируя температурный режим и предотвращая перегрев компонентов.

Особое значение имеет функция передачи крутящего момента в гидротрансформаторах АКПП, где масло выступает рабочим телом. Дополнительно оно обеспечивает защиту металлических поверхностей от коррозии и окисления под воздействием влаги и температур. В автоматических трансмиссиях масло также служит гидравлической жидкостью для управления фрикционными пакетами и клапанными механизмами, обеспечивая точность переключений.

Детализация функций

- Смазывающая – образование защитной пленки на деталях

- Теплоотводящая – охлаждение узлов трения

- Энергопередающая – трансляция момента в гидротрансформаторах

- Антикоррозионная – нейтрализация агрессивных сред

- Гидравлическая – активация механизмов в АКПП

- Моющая – удаление продуктов износа и загрязнений

- Противозадирная – защита поверхностей экстремального давления

Принцип действия смазки в гипоидных передачах

Гипоидные передачи характеризуются сложным контактом зубьев с одновременным качением и значительным продольным скольжением. Это создает экстремальные нагрузки в зоне контакта, достигающие 3-4 ГПа, и высокие локальные температуры. Смазочный материал формирует прочную разделительную пленку, предотвращающую прямой металлический контакт поверхностей зубьев. Эффективность этой пленки критична для подавления задиров, питтинга и износа, особенно при ударных нагрузках и стартах.

Основную роль играют противозадирные (EP) и противоизносные присадки на основе серы, фосфора и металлорганических соединений. При экстремальном давлении и температуре они химически взаимодействуют с металлом, образуя на поверхности защитные слои сульфидов и фосфидов. Эти слои обладают низким сопротивлением сдвигу, что позволяет им "жертвенно" разрушаться вместо основного металла, поглощая энергию трения и снижая коэффициент трения на 15-30%.

Механизмы работы смазки

- Гидродинамический режим: При высоких скоростях вращения масло увлекается в зацепление, создавая масляный клин, полностью разделяющий поверхности.

- Граничный режим: В условиях низких скоростей или ударных нагрузок присадки формируют химически модифицированные слои, предотвращающие схватывание микровыступов.

- Терморегуляция: Циркуляция масла отводит до 60% избыточного тепла из зоны контакта, снижая риск термического разложения смазки.

- Стабилизация трения: Модификаторы трения обеспечивают стабильный коэффициент трения 0.05-0.08, предотвращая вибрации и шум.

Типы трансмиссий по способу смазки: классификация

Конструктивные различия трансмиссий определяют методы подачи смазочного материала к узлам трения. Основным критерием классификации служит способ организации масляного контура и взаимодействия деталей со смазочной средой.

Системы смазки разделяются по принципу работы и требованиям к характеристикам масел. Выбор конкретного метода зависит от нагрузок, скоростей вращения элементов и температурного режима агрегата.

Классификация по способу подачи масла

| Тип смазки | Принцип работы | Применение | Требования к маслу |

|---|---|---|---|

| Картерная (разбрызгивание) | Шестерни частично погружены в масляную ванну, смазка разбрызгивается вращающимися элементами | МКПП, ведущие мосты, раздаточные коробки | Высокая адгезия, стойкость к сдвигу, противозадирные присадки |

| Принудительная циркуляция | Насос создает давление для подачи масла через каналы к узлам трения | АКПП, DCT, вариаторы | Точная вязкость, термоокислительная стабильность, антипенные свойства |

| Комбинированная | Сочетание разбрызгивания и принудительной подачи под давлением | Современные АКПП, преселективные РКПП | Сбалансированные фрикционные характеристики, совместимость с электроникой |

Классификация по условиям работы сцепления

- «Мокрая» система: Фрикционные диски сцепления работают в масляной ванне. Требует масел со специальными фрикционными модификаторами (мотоциклетные КПП, некоторые DCT)

- «Сухая» система: Сцепление изолировано от масляного контура. Смазка требуется только для шестерен и синхронизаторов (традиционные МКПП, роботизированные коробки)

Механические коробки передач: требования к вязкости

Вязкость масла для механических КПП критична для защиты компонентов и эффективной работы трансмиссии. Она формирует стабильную масляную пленку между контактирующими поверхностями шестерен, подшипников и синхронизаторов, предотвращая износ и задиры при высоких нагрузках. Недостаточная вязкость приводит к разрушению защитного слоя, тогда как избыточная вызывает повышенные энергопотери и затрудненное переключение.

Оптимальный диапазон вязкости обеспечивает холодный пуск в зимних условиях и стабильную работу при летней жаре. Масло должно сохранять текучесть при -30°C и ниже для проворачивания шестерен, одновременно не разжижаясь при рабочих температурах до +150°C в зонах контакта. Рабочая кинематическая вязкость обычно лежит в пределах 6–8 мм²/с при 100°C, а индекс вязкости превышает 140 единиц для термостабильности.

Ключевые аспекты выбора по вязкости

Классификация SAE: Основные классы для МКПП:

- 75W-80, 75W-85: Универсальные решения для умеренного климата

- 80W-90, 85W-90: Для высоких нагрузок и жаркого климата

- 75W-90, 80W-140: Специализированные составы для спортивных авто или внедорожников

Влияние на функционал:

- Холодный пуск: Низкотемпературная вязкость (CCS) определяет проворачиваемость валов

- Синхронизаторы: Оптимальная вязкость ускоряет выравнивание оборотов

- Энергоэффективность: Сниженная высокотемпературная вязкость уменьшает потери мощности

| Параметр | Нормативное значение | Последствия нарушения |

|---|---|---|

| Кинематическая вязкость при 100°C | 7.0–18.0 мм²/с | Задиры шестерен или перегрев |

| Вязкость HTHS при 150°C | >2.6 мПа·с | Разрушение масляной пленки |

| Температура потери текучести | < -45°C | Отказ трансмиссии зимой |

Производители указывают специфичные допуски вязкости (например, VW G 070 для VAG или BMW 83 22 0 309 183). Выбор масла с неправильным классом SAE ведет к преждевременному износу синхронизаторов, шуму в зацеплениях или блокировке передач на морозе.

Особенности подбора масла для роботизированных КПП

Роботизированные коробки передач (РКПП) сочетают механическую основу с электронным управлением сцеплением и переключениями. Эта конструктивная особенность предъявляет специфические требования к трансмиссионным маслам, отличающиеся от стандартных МКПП или АКПП. Неправильный подбор жидкости может привести к сбоям в работе мехатроника, преждевременному износу фрикционов и нарушению температурного режима.

Ключевым аспектом является строгое соответствие техническим требованиям автопроизводителя. Каждый производитель РКПП (например, Volkswagen DSG, Ford Powershift, Renault EDC) разрабатывает уникальные спецификации масла с учетом особенностей конструкции: типа сцепления (сухое/мокрое), материалов синхронизаторов, нагрузки на шестерни и чувствительности электронных компонентов. Использование неподходящей жидкости провоцирует рывки при переключениях, повышенный шум и сокращение ресурса агрегата.

Критерии выбора масла

При подборе необходимо учитывать следующие характеристики:

- Вязкость по SAE: Определяется температурным диапазоном эксплуатации. Низковязкие масла (75W-80, 75W-85) улучшают КПД в холодных условиях, тогда как высоковязкие (80W-90) обеспечивают стабильность при экстремальных нагрузках.

- Тип основы и присадки: Полусинтетические или синтетические составы с противоизносными (AW), противозадирными (EP) и антифрикционными присадками. Обязательно наличие антиокислительных и антикоррозионных компонентов для защиты мехатроника.

- Фрикционные свойства: Сбалансированный коэффициент трения критичен для плавной работы сцеплений и синхронизаторов. Превышение/недостаток может вызывать рывки или пробуксовку.

Обязательно сверяйтесь с маркировкой на упаковке масла и требованиями руководства по эксплуатации. Производители используют уникальные коды спецификаций:

| Производитель РКПП | Пример спецификации масла |

|---|---|

| Volkswagen (DSG DQ200) | G 055 532 A2 |

| Ford (Powershift 6DCT450) | WSS-M2C936-A |

| Renault (EDC) | ELF MATIC G3 |

Важно: Запрещается смешивать масла разных стандартов даже при схожих вязкостных характеристиках. Интервалы замены строго регламентированы (обычно 60-100 тыс. км) и сокращаются при агрессивной эксплуатации. Пренебрежение этими правилами ведет к выходу из строя дорогостоящих компонентов – блока мехатроника или двойного сцепления.

Автоматические трансмиссии: специфика жидкостей ATF

Жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) выполняют комплекс задач: передача крутящего момента в гидротрансформаторе, смазка планетарных механизмов, охлаждение узлов, управление фрикционами и клапанами гидроблока. Их состав принципиально отличается от масел для механических КПП из-за необходимости работать в условиях высоких температур (до 150°C) и постоянного воздействия электрических полей в соленоидах.

Ключевой особенностью ATF является строго регламентированная вязкость, обеспечивающая быстрый отклик гидравлической системы при холодном пуске и стабильность при экстремальном нагреве. Добавки в составе должны сохранять фрикционные свойства фрикционов, предотвращать вспенивание и окисление, защищать цветные металлы коробки от коррозии в течение всего срока службы.

Критерии выбора и стандартизация

Производители автотрансмиссий предъявляют индивидуальные требования к ATF. Использование неподходящей жидкости ведет к проскальзыванию муфт, износу шестерен, засорению каналов гидроплиты. Основные стандарты включают:

- Dexron (GM): Современные версии Dexron VI с улучшенной термоокислительной стабильностью

- Mercon (Ford): Спецификации Mercon LV для низковязких жидкостей

- ATF+4 (Stellantis): Технология friction modified для плавного переключения

- JASO: Японский стандарт 1A/1B для азиатских авто

| Параметр | Требование | Последствия нарушения |

|---|---|---|

| Динамическая вязкость (сP при -40°C) | ≤ 15,000 | Задержки переключения зимой |

| Индекс вязкости | > 160 | Нестабильность работы при нагреве |

| Температура вспышки (°C) | > 200 | Повышенная испаряемость |

Современные синтетические ATF на основе сложных эфиров или ПАО обеспечивают увеличенный интервал замены (60,000–100,000 км), совместимость с электронными системами управления и адаптацию к агрессивным режимам эксплуатации. Присадки anti-shudder подавляют вибрации гидротрансформатора, а модификаторы трения поддерживают точное срабатывание пакетов сцепления.

Вариаторы: критерии выбора специализированных масел

Конструкция вариатора кардинально отличается от классических АКПП: передаточное отношение изменяется плавно за счет трения между конусами и металлическим ремнем/цепью. Это требует от масла уникальных свойств – обеспечения стабильного коэффициента трения для предотвращения проскальзывания, минимизации износа контактных поверхностей и эффективного отвода тепла от зоны высоких нагрузок.

Использование неподходящих масел провоцирует пробуксовку ремня, ускоренный износ шкивов и толкающих ремней, перегрев узла, вибрации при переключении и преждевременный выход вариатора из строя. Специализированные жидкости CVT (Continuously Variable Transmission) разработаны для работы в экстремальных условиях контактного давления и температур.

Ключевые критерии выбора масла для вариатора

Основные параметры при подборе:

- Совместимость с фрикционными материалами: Состав масла должен обеспечивать расчетное трение между ремнем/цепью и конусами без агрессивного воздействия на металлокерамику или спецпокрытия.

- Высокий индекс вязкости: Поддержание стабильной вязкости при температурах от -40°C до +150°C для гарантированного смазывания на старте и защиты при пиковых нагрузках.

- Антифрикционные присадки: Снижение износа контактных пар (особенно ванадиевых ремней или цепей) под экстремальным давлением.

- Термоокислительная стабильность: Сопротивление деградации и образованию шлама при длительном нагреве.

Обязательные этапы выбора:

- Определение спецификации производителя авто (примеры ниже).

- Контроль уровня вязкости (обычно 0W-20, 5W-30, CVT-specific).

- Проверка допусков по совместимости с электронными блоками и датчиками.

Актуальные спецификации производителей:

| Бренд авто | Типовые спецификации |

|---|---|

| Nissan/Subaru | NS-2, NS-3, Eco Fluid Blue |

| Toyota/Lexus | TC, FE, CVT FE |

| Honda | HCF-2, DW-1 |

| Jatco (JF011E) | JWS 3324 |

Игнорирование спецификаций ведет к нарушению работы гидроблока и датчиков давления. Для гибридных моделей с вариатором (например, e-CVT) требуются масла с повышенной электроизоляционной способностью. Интервалы замены строго регламентированы – несвоевременная замена резко увеличивает риск выхода узла из строя.

Главные передачи и масла для гипоидных мостов

Гипоидные передачи широко применяются в главных передачах ведущих мостов автомобилей благодаря компактности и возможности опустить карданный вал ниже, увеличив клиренс. Их конструкция отличается пересекающимися под углом осями шестерен, где ведомая шестерня смещена относительно ведущей, обеспечивая плавность и высокий крутящий момент.

Особенность работы гипоидных передач – комбинация качения и значительного продольного скольжения зубьев, создающая экстремальные нагрузки и риск задиров. Для защиты от износа требуются специализированные масла с усиленными противозадирными присадками, формирующими прочную антифрикционную пленку на контактных поверхностях.

Ключевые требования к маслам

Масла для гипоидных мостов должны обеспечивать:

- Высокую несущую способность – предотвращение контактного износа и задиров при пиковых нагрузках.

- Термоокислительную стабильность – устойчивость к деградации при нагреве до +150°C и более.

- Антикоррозионные свойства – защита медных сплавов дифференциала от агрессивных присадок.

- Оптимальную вязкость – баланс между смазывающей способностью и КПД передачи (классы SAE 75W-90, 80W-140).

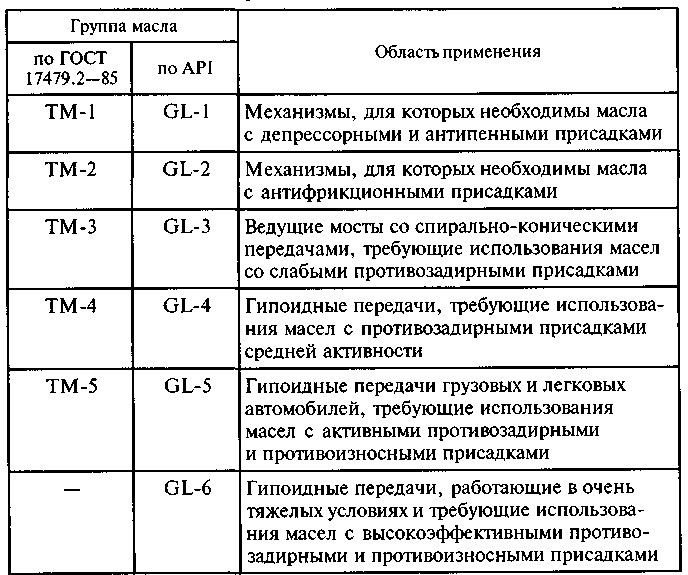

Классификация по API регламентирует применение масел в гипоидных передачах:

| Класс API | Назначение | Активные компоненты |

|---|---|---|

| GL-4 | Умеренные нагрузки, некоторые гипоидные передачи | Сернисто-фосфорные присадки (до 4%) |

| GL-5 | Тяжелонагруженные гипоидные мосты | Высокое содержание EP-присадок (серо-фосфорных) |

| GL-6 | Экстремальные условия (устаревший) | Активные противозадирные комплексы |

Современные масла включают модификаторы трения для снижения шума и полимерные загустители, обеспечивающие стабильность вязкости в широком диапазоне температур. При выборе необходимо строго соблюдать спецификации производителя – использование GL-5 в трансмиссиях, рассчитанных на GL-4, может вызвать коррозию синхронизаторов.

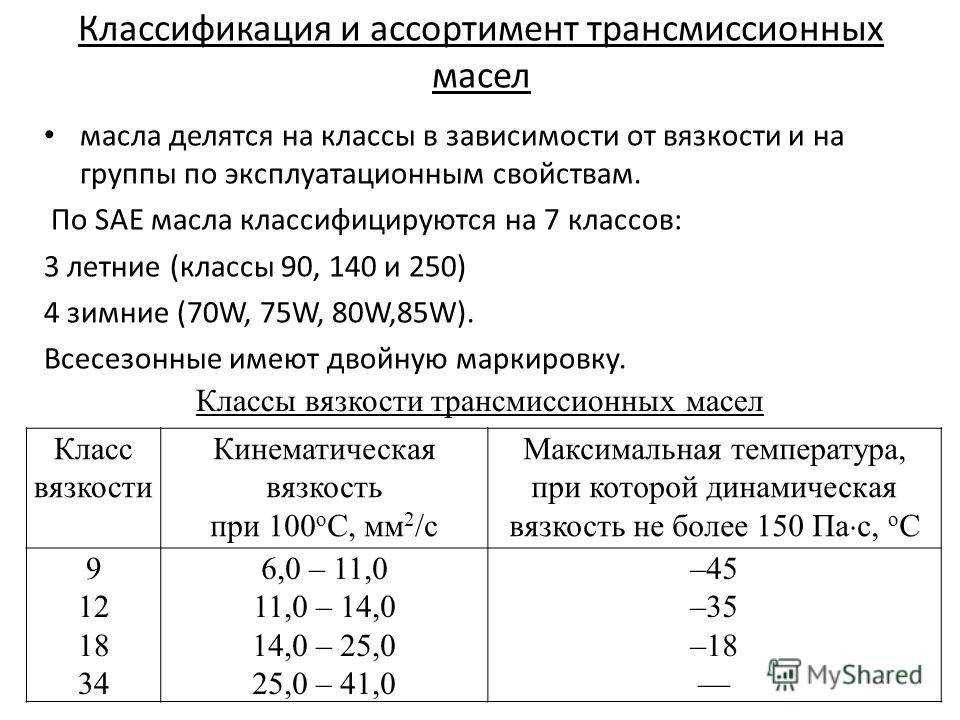

Система классификации SAE для трансмиссионных масел

Классификация SAE (Society of Automotive Engineers) регламентирует вязкостные свойства трансмиссионных масел, обеспечивая стандартизацию их поведения при различных температурных условиях. Она разделяет масла на моносезонные (одноклапные) и всесезонные (мультивязкостные), что позволяет точно подбирать продукт под климатические особенности эксплуатации транспортного средства.

Обозначение класса вязкости включает цифры и букву «W» (Winter). Для всесезонных масел используется двойная маркировка (например, 75W-90): первая часть (75W) характеризует низкотемпературные свойства, вторая (90) – высокотемпературную вязкость. Моносезонные масла обозначаются единым числом (например, SAE 80 или SAE 140) без индекса «W».

Ключевые параметры классов вязкости SAE

| Класс вязкости | Макс. температура проворачивания (°C) | Кинематическая вязкость при 100°C (мм²/с) |

|---|---|---|

| 70W | -55 | ≥4.1 |

| 75W | -40 | ≥4.1 |

| 80W | -26 | ≥7.0 |

| 85W | -12 | ≥11.0 |

| 80 | - | 7.0–11.0 |

| 85 | - | 11.0–13.5 |

| 90 | - | 13.5–24.0 |

| 140 | - | 24.0–41.0 |

Низкотемпературные свойства определяются по:

- Проворачиванию: максимальная температура, при которой вязкость не превышает 150 000 сПз.

- Прокачиваемости: температура, обеспечивающая беспрепятственную подачу масла насосом.

Высокотемпературная вязкость измеряется при 100°C и гарантирует:

- Стабильность защитной плёнки под нагрузкой.

- Минимизацию потерь на трение.

- Предотвращение перегрева узлов трансмиссии.

Расшифровка маркировок вязкости по SAE (75W-90, 80W-85)

Маркировка SAE на трансмиссионных маслах указывает диапазон вязкости при различных температурах эксплуатации. Система классификации разделена на две части: низкотемпературные (зимние) и высокотемпературные (летние) характеристики. Двойное обозначение (например, 75W-90) свидетельствует о всесезонности масла.

Цифра перед буквой "W" (Winter) характеризует поведение масла при отрицательных температурах: чем меньше значение, тем ниже допустимая температура использования. Вторая цифра после дефиса отражает кинематическую вязкость при 100°C: более высокое число означает густую масляную пленку при нагреве.

Примеры расшифровки

SAE 75W-90:

- 75W: Минимальная температура прокачиваемости -40°C, проворачивания двигателя -30°C

- 90: Кинематическая вязкость при 100°C составляет 13.5–24.0 мм²/с

SAE 80W-85:

- 80W: Работоспособность до -26°C (прокачиваемость) и -18°C (проворачивание)

- 85: Вязкость в диапазоне 15.0–24.0 мм²/с при рабочей температуре

| Маркировка SAE | Мин. температура прокачиваемости (°C) | Вязкость при 100°C (мм²/с) |

|---|---|---|

| 75W | -40 | 13.5–24.0 |

| 80W | -26 | |

| 85 | - | 15.0–24.0 |

Важно: Всесезонные масла должны соответствовать обоим показателям. Выбор конкретного класса определяется требованиями производителя трансмиссии к вязкостным характеристикам в условиях эксплуатации.

Классификация API: категории GL-4 и GL-5

API GL-4 и GL-5 – ключевые категории в классификации трансмиссионных масел для гипоидных передач по системе Американского института нефти (API). Они регламентируют требования к противозадирным и противоизносным свойствам смазочных материалов. Основное различие между ними заключается в уровне механических нагрузок, на которые рассчитаны масла.

Категория GL-4 предназначена для гипоидных передач легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности, работающих в условиях умеренных нагрузок и скоростей скольжения. Такие масла содержат умеренное количество сернисто-фосфорных противозадирных присадок (EP-присадок). Они совместимы с синхронизаторами механических коробок передач и не вызывают их коррозии.

Сравнительные характеристики

Масла категории GL-5 разработаны для гипоидных передач, подверженных экстремальным нагрузкам, высоким ударным воздействиям и значительным скоростям скольжения. Типичные области применения:

- Ведущие мосты тяжелых грузовиков и автобусов

- Гипоидные передачи внедорожной техники

- Мосты спортивных автомобилей

Ключевые особенности GL-5:

| Параметр | GL-4 | GL-5 |

|---|---|---|

| Концентрация EP-присадок | Умеренная | Высокая |

| Защита при ударных нагрузках | Базовая | Максимальная |

| Совместимость с синхронизаторами КПП | Полная | Ограниченная* |

*Масла GL-5 могут содержать химически агрессивные присадки, способные повредить мягкие металлы синхронизаторов. Для таких узлов требуются специализированные масла (часто обозначаемые как MTF).

Использование GL-5 в механических коробках передач, рассчитанных на GL-4, недопустимо из-за риска коррозии синхронизаторов. Обратная замена (GL-4 вместо GL-5) в гипоидных мостах приведет к ускоренному износу и задирам зубьев шестерен из-за недостаточной защиты.

Различия в применении стандартов GL-4 и GL-5

Стандарты GL-4 и GL-5 относятся к классификации API (American Petroleum Institute) для трансмиссионных масел, но предназначены для разных типов нагрузок и конструкций узлов. Ключевое различие заключается в концентрации противозадирных присадок: в GL-5 их содержание значительно выше для работы в экстремальных условиях высокого давления и ударных нагрузок. GL-4 содержит умеренное количество сернисто-фосфорных присадок, что обеспечивает достаточную защиту без риска коррозии синхронизаторов.

Основная сфера применения GL-5 – гипоидные передачи с заметным смещением осей, где возникают значительные контактные напряжения. Такие масла используются в ведущих мостах грузовых автомобилей, внедорожников и спецтехники. GL-4 предназначен для синхронизированных механических коробок передач (МКПП), где агрессивные присадки GL-5 могут повредить медные компоненты синхронизаторов.

Критерии выбора

- GL-4 применяется для:

- Синхронизированных МКПП легковых и легких грузовых авто

- Ручных коробок передач с латунными синхронизаторами

- Некоторых типов раздаточных коробок

- GL-5 применяется для:

- Гипоидных передач ведущих мостов

- Редукторов под высокой ударной нагрузкой

- Тяжелой техники и внедорожников

| Параметр | GL-4 | GL-5 |

|---|---|---|

| Коррозионное воздействие на цветные металлы | Минимальное | Высокое (требует ингибиторов) |

| Защита при экстремальном давлении | Умеренная | Максимальная |

| Совместимость с синхронизаторами | Полная | Ограниченная |

Важно: Использование GL-5 в МКПП с синхронизаторами недопустимо – агрессивные присадки разрушают медные покрытия. Для гипоидных передач применение GL-4 приведет к ускоренному износу зубьев из-за недостаточной защиты. Всегда следуйте рекомендациям производителя ТС в сервисной документации.

Спецификации производителей трансмиссий: ZF, MAN, Eaton

Производители трансмиссий разрабатывают собственные технические спецификации для масел, гарантирующие совместимость с конструкцией агрегатов и долговечность их работы. Эти требования дополняют или ужесточают базовые отраслевые стандарты (API, ACEA), фокусируясь на конкретных эксплуатационных характеристиках.

Соблюдение спецификаций OEM критически важно для сохранения гарантии на трансмиссию и предотвращения преждевременных отказов. Использование неподходящего масла может привести к ускоренному износу синхронизаторов, подшипников, шестерен и снижению эффективности работы системы.

Ключевые особенности спецификаций ведущих производителей

ZF (ZF Friedrichshafen AG):

- Основные спецификации: ZF TE-ML (Transmission Eudiolubricant - Maintenance Lubricants).

- Классификация по уровням:

- ZF TE-ML 01: Ручные КПП (устаревающая).

- ZF TE-ML 02: Ручные КПП, требующие масел с пониженным трением.

- ZF TE-ML 04: Ручные КПП и раздаточные коробки.

- ZF TE-ML 05: Ручные КПП с высокими нагрузками.

- ZF TE-ML 07: Автоматизированные МКПП (AS-Tronic).

- ZF TE-ML 11: Автоматические КПП (Ecomat).

- ZF TE-ML 14, ZF TE-ML 17: Современные АКП (TraXon, EcoLife).

- Акцент: совместимость с синхронизаторами, защита от износа, термоокислительная стабильность, совместимость с уплотнениями.

MAN (MAN Truck & Bus SE):

- Основная спецификация: MAN M 3277 (для МКПП и ведущих мостов).

- Требования:

- Высокая несущая способность (защита от контактного усталостного выкрашивания).

- Оптимальные фрикционные свойства для синхронизаторов.

- Стойкость к старению и образованию отложений.

- Защита от коррозии и пенообразования.

- Для АКПП (TipMatic) используются спецификации MAN M 3275 или ZF TE-ML в зависимости от модели.

Eaton:

- Основные спецификации для МКПП: Eaton PS-386.

- Ключевые параметры:

- Превосходная защита от задиров и точечной коррозии (FZG ≥ 12).

- Совместимость с синхронизаторами (испытания на износ синхронизаторов).

- Высокая термоокислительная стабильность.

- Совместимость с желтыми металлами и уплотнениями.

- Для автоматизированных коробок (например, серия Fuller Advantage) часто требуется спецификация Eaton PS-306 или Eaton PS-308 (UltraShift PLUS), предъявляющие жесткие требования к фрикционным свойствам и совместимости с электроникой.

Общие принципы выбора и применения:

- Приоритет спецификации OEM: Требования производителя трансмиссии всегда главнее общих отраслевых классификаций.

- Строгое соответствие: Масло должно иметь официальное одобрение (approval) по конкретной действующей спецификации OEM, указанной в руководстве по эксплуатации.

- Запрет на смешивание: Не допускается смешивание масел разных спецификаций и производителей.

- Контроль сроков замены: Соблюдение регламентных интервалов замены, установленных производителем трансмиссии.

Европейский стандарт классов вязкости по ISO

Классификация ISO 3448 устанавливает систему обозначения вязкости промышленных смазочных масел при 40°C. Стандарт определяет 18 классов вязкости, каждый из которых соответствует определённому диапазону кинематической вязкости. Класс обозначается числом, полученным путём округления среднего значения вязкости в мм²/с (сСт) при данной температуре.

Каждому классу присвоен код из двух букв "ISO" и цифрового индекса (например, ISO VG 32). Цифра указывает на середину диапазона вязкости при 40°C. Допустимое отклонение составляет ±10% от номинального значения. Эта система обеспечивает универсальность при выборе масел для трансмиссий, гидравлических систем и редукторов.

Ключевые характеристики классов

Основные параметры стандарта включают:

- Температура измерения: Все значения вязкости определяются строго при 40°C

- Диапазоны вязкости: Каждый класс охватывает интервал ±10% от номинала

- Метод испытаний: Кинематическая вязкость измеряется по ASTM D445

| Класс ISO | Средняя вязкость (сСт) | Диапазон (сСт) |

|---|---|---|

| ISO VG 32 | 32 | 28.8 - 35.2 |

| ISO VG 46 | 46 | 41.4 - 50.6 |

| ISO VG 68 | 68 | 61.2 - 74.8 |

| ISO VG 100 | 100 | 90 - 110 |

Важно: Стандарт не учитывает поведение масла при низких температурах или высокотемпературные характеристики, которые регулируются отдельными спецификациями (например, SAE J306 для трансмиссий). Выбор класса основывается на требованиях оборудования, скорости скольжения и рабочих температурах.

Пакеты присадок: противоизносные компоненты

Противоизносные присадки в трансмиссионных маслах формируют защитные слои на металлических поверхностях, минимизируя прямой контакт деталей в зонах трения. Они критически важны для предотвращения механического износа шестерен, подшипников и синхронизаторов, особенно при экстремальных давлениях и ударных нагрузках. Эффективность этих компонентов напрямую влияет на ресурс узлов трансмиссии и стабильность работы.

В условиях высоких скоростей скольжения и локального перегрева противоизносные добавки активируются, создавая временные химические соединения с металлом. Этот процесс предотвращает задиры, микросварку и абразивное разрушение поверхностей. Современные составы работают синергетически с противозадирными и антиокислительными присадками, обеспечивая комплексную защиту в течение всего срока службы масла.

Основные функции противоизносных присадок:

- Образование адсорбционных или химически модифицированных пленок на поверхностях трения

- Снижение коэффициента трения в эластогидродинамическом режиме смазки

- Нейтрализация кислотных соединений, образующихся при окислении масла

- Предотвращение контактной усталости металла

Ключевые типы соединений:

- Дитиофосфаты цинка (ZDDP) – образуют полимерные защитные слои на основе сульфидов/фосфидов железа

- Фосфорорганические соединения (трикрезилфосфат, фосфаты аминов) – создают низкотемпературные граничные пленки

- Тиофосфаты – обеспечивают защиту при экстремальных контактных нагрузках

- Ионные жидкости (фосфониевые, имидазолиевые) – термостабильные составы нового поколения

Механизм действия основан на термическом разложении присадок в зоне контакта с выделением активных элементов (фосфор, сера, цинк). Эти компоненты реагируют с металлом, формируя износостойкий слой толщиной 50-500 нм. Интенсивность реакции регулируется подбором химической структуры присадок для баланса между защитой и коррозионной активностью.

Требования стандартов к противоизносным свойствам:

| Стандарт | Критерий проверки | Минимальные требования |

|---|---|---|

| API GL-4 | Тест FZG (A/8.3/90) | 9 ступень задира |

| API GL-5 | Тест на гипоидную передачу L-42 | Отсутствие задиров при 300% пиковой нагрузки |

| MIL-PRF-2105E | Тест на износ шестерен | Потеря массы ≤ 15 мг |

Модификаторы трения в маслах для синхронизаторов

Модификаторы трения (МТ) являются критически важными компонентами современных трансмиссионных масел, особенно для механических коробок передач (МКП) с синхронизаторами. Их основная задача – целенаправленно регулировать коэффициент трения (Ктр) в контактах синхронизаторов для обеспечения их корректной работы и долговечности.

Синхронизаторы требуют специфического трения: достаточно высокого для эффективного выравнивания скоростей шестерен, но не чрезмерного, чтобы избежать жестких включений, вибрации (дребезга) или преждевременного износа конусов. Модификаторы трения адсорбируются на металлических поверхностях, формируя пленку, которая модифицирует трение именно в этих узлах.

Типы и химия модификаторов трения

Наиболее распространенные типы соединений, используемых в качестве МТ для синхронизаторов, включают:

- Органо-молибденовые соединения (MoDTC, MoDTP): Обеспечивают очень низкий Ктр за счет формирования сульфида молибдена (MoS2). Эффективны, но могут негативно влиять на износ синхронизаторов при неправильном подборе или в комбинации с некоторыми EP-добавками.

- Сложные эфиры фосфорной кислоты: Широко применяются благодаря хорошему балансу противоизносных и фрикционных свойств. Формируют фосфат-железные пленки.

- Амиды жирных кислот и производные: Обеспечивают стабильный, умеренный Ктр. Часто работают в синергии с другими МТ.

- Полимерные модификаторы: Могут использоваться для придания специфических фрикционных характеристик или стабильности Ктр в широком диапазоне температур.

Ключевые характеристики и влияние на свойства масла

Эффективность модификаторов трения оценивается по нескольким параметрам:

- Уровень коэффициента трения: МТ должны обеспечивать оптимальный Ктр – не слишком высокий и не слишком низкий для конкретной конструкции синхронизаторов.

- Стабильность Ктр: Способность поддерживать заданный Ктр в течение длительного времени эксплуатации, при разных температурах и условиях нагрузки. Деградация МТ приводит к изменению фрикционных свойств.

- Совместимость с EP/AW добавками: Некоторые МТ (особенно молибденовые) могут взаимодействовать с серо-фосфорными EP-добавками, снижая их эффективность или негативно влияя на износ синхронизаторов. Требуется тщательный баланс пакета присадок.

- Влияние на износ: Идеальный МТ снижает трение до оптимального уровня, не увеличивая при этом износ конусов синхронизаторов. Некоторые МТ могут даже обладать противоизносным эффектом.

Результатом правильного подбора МТ является:

- Плавное и бесшумное переключение передач.

- Отсутствие дребезга синхронизаторов.

- Увеличенный ресурс синхронизаторов и других компонентов КПП.

- Хорошая совместимость с материалами уплотнений.

| Параметр | Влияние на работу синхронизаторов |

|---|---|

| Слишком высокий Ктр | Жесткие включения, трудности переключения, повышенный износ, риск заедания |

| Слишком низкий Ктр | Проскальзывание синхронизаторов, дребезг, увеличение времени синхронизации |

| Нестабильный Ктр | Непредсказуемое поведение при переключении, рывки, дребезг в разных условиях |

| Правильный, стабильный Ктр | Плавное, быстрое, бесшумное переключение, долгий срок службы |

Подбор типа и концентрации модификаторов трения – сложная задача, требующая учета конкретной конструкции синхронизаторов (материал конусов, углы, давление), общих требований к маслу и совместимости всего пакета присадок. Оптимальные МТ обеспечивают стабильные и предсказуемые фрикционные характеристики на протяжении всего срока службы масла.

Противоскользящие присадки для фрикционов АКПП

Противоскользящие присадки (friction modifiers) – ключевые компоненты трансмиссионных масел для автоматических коробок передач, обеспечивающие управляемое трение в фрикционных пакетах. Они формируют стабильную граничную пленку на поверхностях дисков сцепления, предотвращая преждевременное проскальзывание под нагрузкой. Без этих добавок фрикционы не смогут корректно передавать крутящий момент между валами.

Эффективность присадок определяется их способностью адаптироваться к температурным и нагрузочным условиям. При высоких давлениях они создают микроскопический слой с оптимальным коэффициентом трения (обычно 0.10–0.15), что гарантирует плавность включения передач без рывков. Одновременно они минимизируют износ металлокерамических и композитных накладок, предотвращая задиры и вибрации.

Критичные характеристики присадок

Основные параметры, влияющие на работу фрикционных пакетов:

- Стабильность фрикционного коэффициента при температурах 100–150°C

- Антишоковые свойства – подавление резонансных колебаний

- Совместимость с материалами фрикционов (сталь, кевлар, углеродное волокно)

- Сопротивление окислению при длительной эксплуатации

| Тип присадки | Принцип действия | Особенности применения |

|---|---|---|

| Органометаллические (молибден) | Формируют слоистые наноструктуры на поверхностях | Для высоконагруженных АКПП, требуют точной дозировки |

| Полимерные | Создают эластичные полимерные мембраны | Обеспечивают плавность переключений в городском цикле |

| Углеродные наночастицы | Заполнение микронеровностей поверхности | Повышают износостойкость, но чувствительны к перегреву |

Важно: Несовместимость присадок с материалами фрикционов ведет к «залипанию» дисков или пробуксовке. Например, масла с дисульфидом молибдена могут разрушать кевларовые накладки. Производители АКПП строго регламентируют допуски (Mercedes MB 236.15, Toyota WS) для сохранения гарантии.

Присадки теряют эффективность при загрязнении масла продуктами износа или перегреве свыше 180°C. Контроль интервалов замены жидкости – обязательное условие для поддержания их функциональности. Использование неподходящих составов провоцирует рывки, задержки включения передач и ускоренный выход фрикционов из строя.

Термоокислительная стабильность и срок службы масла

Термоокислительная стабильность (ТОС) определяет способность масла сопротивляться химическому разложению под воздействием высоких температур и кислорода. При работе трансмиссии масло подвергается локальному нагреву до 150°C и выше, особенно в зонах контакта шестерен и подшипников. Окисление приводит к образованию лаков, шламов, коррозионно-активных веществ и изменению вязкости.

Скорость окислительных процессов напрямую влияет на ресурс масла. Низкая ТОС вызывает ускоренное старение, потерю защитных свойств и рост абразивного износа деталей. Ключевыми факторами деградации являются: температура эксплуатации, концентрация растворенного кислорода, наличие катализирующих металлов (медь, железо) и механические нагрузки.

Критерии оценки и продление срока службы

Для измерения ТОС используются стандартизированные тесты:

- ASTM D2893 (увеличение вязкости после окисления воздухом)

- ASTM D943 (число нейтрализации – кислотность продуктов окисления)

- ASTM D4742 (стабильность против окисления тонкой пленки)

Повышение стабильности достигается за счет:

- Синтетической базовой основы (ПАО, эстеры), устойчивой к термоокислению

- Пакета антиоксидантов (аминные, фенольные присадки), прерывающих цепные реакции

- Модификаторов трения, снижающих локальный перегрев

- Металл-деактивирующих компонентов, блокирующих каталитическое действие меди

Сравнение характеристик масел по ТОС:

| Параметр | Минеральное масло | Синтетика (ПАО) |

|---|---|---|

| Срок службы (пробег) | 60-80 тыс. км | 100-150 тыс. км |

| Допустимая температура | до 120°C | до 150°C |

| Рост вязкости (ASTM D2893) | 25-40% | 10-15% |

Мониторинг состояния масла включает анализ кислотного числа и содержания железосодержащих частиц. Превышение критических значений требует замены независимо от пробега. Современные longlife-масла с улучшенной ТОС обеспечивают ресурс, сопоставимый со сроком службы агрегата.

Показатель вязкости VI и его практическое значение

Индекс вязкости (VI) количественно характеризует зависимость вязкости масла от температуры. Чем выше значение VI, тем меньше вязкость изменяется при нагреве или охлаждении смазочного материала. Данный параметр является безразмерной величиной, определяемой по стандартным методикам ASTM D2270 или ISO 2909 через сравнение кинематической вязкости тестируемого масла при 40°C и 100°C с эталонными минеральными маслами.

Высокий VI обеспечивает стабильность смазывающих свойств трансмиссионного масла в широком температурном диапазоне. Это критически важно для современных трансмиссий, работающих при экстремальных условиях: от холодного пуска зимой до максимальных нагрузок в летнюю жару. Масла с низким VI при охлаждении чрезмерно загустевают, увеличивая энергопотерями и износ, а при перегреве – разжижаются, теряя защитную функцию.

Практические аспекты применения VI

В инженерных решениях VI напрямую влияет на:

- Энергоэффективность: Снижение потерь на трение и расход топлива за счет оптимизации вязкости при рабочей температуре

- Холодный пуск: Сохранение текучести при -30°C...-40°C для своевременной подачи масла к узлам трения

- Термостабильность: Предотвращение деградации масла при длительном нагреве до 150°C в гипоидных передачах

| Тип масла | Диапазон VI | Температурный диапазон применения |

|---|---|---|

| Минеральное | 90-100 | -20°C...+90°C |

| Полусинтетическое | 120-140 | -30°C...+110°C |

| Синтетическое (PAO/эстеры) | >160 | -40°C...+130°C |

Для достижения высоких значений VI (свыше 130) производители используют:

- Синтетические базовые масла (ПАО, эфиры)

- Полимерные загустители – вискозные модификаторы, обратимо меняющие форму при нагреве

- Специализированные пакеты присадок, стабилизирующие вязкостно-температурные свойства

Важно: При выборе масла по VI необходимо учитывать требования производителя трансмиссии. Превышение рекомендованных значений может нарушить работу гидравлических систем и синхронизаторов КПП из-за изменения реологических свойств.

Влияние температуры на смазывающие свойства трансмиссионных масел

Температура напрямую определяет вязкость масла – ключевой параметр для формирования защитной масляной пленки между контактирующими поверхностями. При низких температурах вязкость резко возрастает, затрудняя прокачку масла системой и ухудшая смазку узлов трения при холодном пуске. Это приводит к повышенному износу, росту механических потерь и риску повреждения синхронизаторов. Напротив, при высоких температурах вязкость падает ниже критического уровня, что истончает масляную пленку и провоцирует граничное трение, задиры и питтинг.

Экстремальный нагрев ускоряет термическое разложение базового масла и окисление, сопровождающееся образованием шламов, лаковых отложений и повышением кислотности. Параллельно испаряются легкие фракции, увеличивая вязкость остаточного масла и изменяя сбалансированный состав присадок. Хронический перегрев вызывает карбонизацию масла, потерю текучести и блокировку каналов смазочной системы, что катастрофически снижает ресурс трансмиссии.

Факторы температурной стабильности

Для противодействия температурным деградациям трансмиссионные масла должны обладать:

- Высоким индексом вязкости (ИВ) – минимизирует изменение вязкости при колебаниях температуры.

- Низкой температурой застывания – сохраняет текучесть в мороз.

- Термоокислительной стабильностью – сопротивляется разложению при нагреве до +150°C и выше.

Эти свойства обеспечиваются сочетанием качественного базового масла (синтетика, гидрокрекинг) и функциональных присадок:

- Депрессорные присадки – подавляют кристаллизацию парафинов при охлаждении.

- Антиокислители – нейтрализуют свободные радикалы, замедляя старение масла.

- Модификаторы трения – компенсируют снижение несущей способности пленки при нагреве.

Требования к вязкостно-температурным свойствам регламентируются классификацией SAE J306:

| Класс SAE | Темп. достижения вязкости 150 000 сП (°C) | Вязкость при 100°C (мм²/с) |

|---|---|---|

| 75W | -40 | ≥4.1 |

| 80W | -26 | ≥7.0 |

| 85W | -12 | ≥11.0 |

| 80 | – | ≥7.0 |

| 90 | – | ≥13.5 |

| 140 | – | ≥24.0 |

Выбор масла по SAE должен соответствовать климатическим условиям и нагрузкам: универсальные всесезонные решения (например, 75W-90) сочетают низкотемпературную текучесть «зимнего» класса (75W) и высокотемпературную вязкость «летнего» (90). Превышение рабочего диапазона, указанного производителем, неизбежно ведет к сокращению срока службы масла и компонентов трансмиссии.

Пенные характеристики трансмиссионных жидкостей

Пенообразование трансмиссионных масел возникает при интенсивном перемешивании жидкости с воздухом в зонах вращения шестерен, подшипников и валов. Воздух, захваченный маслом, формирует стабильные пузырьки, которые не разрушаются мгновенно. Это явление напрямую влияет на функциональность трансмиссионной системы и требует строгого контроля.

Избыточная пена снижает эффективность смазки и охлаждения узлов трансмиссии. Пузырьки воздуха ухудшают теплопроводность жидкости, способствуя локальному перегреву деталей. Кроме того, пена нарушает стабильность гидравлического давления в системах с электронным управлением, вызывая сбои в работе фрикционов и блокировок дифференциалов.

Ключевые аспекты оценки и контроля пенообразования

Основные параметры оценки пенных свойств согласно стандартам ASTM D892 и ISO 6247:

- Склонность к пенообразованию (объем пены сразу после продувки воздухом)

- Стабильность пены (время распада пузырьков после прекращения аэрации)

- Тенденция к вторичному вспениванию (повторное образование пены после отстоя)

Для подавления пенообразования применяют специальные антипенные присадки на основе силиконов или полимеров. Они снижают поверхностное натяжение масла, ускоряя схлопывание пузырьков. Однако их концентрация требует точного дозирования – избыток присадок может ухудшить воздуховыделяющую способность жидкости.

Последствия неконтролируемого пенообразования:

- Кавитация насоса и масляное голодание

- Ускоренное окисление масла из-за увеличенного контакта с кислородом

- Протечки через сальники и уплотнения

- Повреждение синхронизаторов и фрикционных накладок

| Допустимые нормы по ASTM D892 | Этап I (24°C) | Этап II (93.5°C) | Этап III (24°C после нагрева) |

|---|---|---|---|

| Макс. объем пены (мл) | 20 | 50 | 20 |

| Макс. время распада (сек) | 60 | 30 | 60 |

Деградация масла при старении: признаки и последствия

Трансмиссионные масла подвергаются необратимым химическим и физическим изменениям в процессе эксплуатации. Основными факторами старения являются термоокислительные процессы при высоких температурах, механическое воздействие узлов трения, а также накопление продуктов износа и загрязнений. Эти процессы приводят к постепенной потере первоначальных свойств масла.

Скорость деградации зависит от интенсивности эксплуатации, температурного режима, качества масла и соблюдения регламента замены. Игнорирование признаков старения масла провоцирует ускоренный износ трансмиссионных узлов и повышает риск аварийных отказов оборудования.

Ключевые признаки деградации

- Изменение вязкости: Повышение или снижение относительно первоначальных значений из-за разрушения присадок или окисления

- Потемнение и помутнение: Образование взвесей и шламов в результате окисления базового масла

- Кислотный сдвиг: Резкий рост кислотного числа (TAN) из-за накопления агрессивных соединений

- Появление запаха гари: Результат термического разложения масляной основы

- Пенообразование: Снижение антипенных свойств при разрушении присадок

Критические последствия использования старого масла

| Последствие | Механизм воздействия |

|---|---|

| Абразивный износ | Твердые частицы в отработанном масле царапают поверхности шестерен и подшипников |

| Коррозия компонентов | Кислотные соединения разъедают металлические детали синхронизаторов |

| Закупорка каналов | Шламы и лаковые отложения нарушают циркуляцию масла в системе |

| Перегрев узлов | Снижение теплопроводности и охлаждающей способности |

| Потера противозадирных свойств | Разрушение EP-присадок ведет к заеданию зубьев шестерен |

Регулярный мониторинг состояния масла с помощью лабораторного анализа или экспресс-тестов позволяет своевременно выявить деградацию. Превышение допустимых значений вязкости, кислотности и содержания железа требует немедленной замены масла для предотвращения катастрофических повреждений трансмиссии.

Правила совместимости масел разных производителей

Совместимость трансмиссионных масел разных брендов – сложный вопрос, требующий осторожности. Хотя базовые основы и присадки могут быть схожими, различия в химическом составе и пакетах присадок способны провоцировать нежелательные реакции при смешивании. Это может привести к потере эксплуатационных свойств, образованию осадка или ускоренному износу узлов трансмиссии.

Производители обычно не гарантируют стабильность характеристик и долговечность работы агрегатов при использовании смесей масел. Даже при совпадении классов вязкости (например, SAE 75W-90) и эксплуатационных стандартов (API GL-4/GL-5, SAE J2360), различия в рецептуре остаются критическим фактором. Полная совместимость подтверждается только в рамках линейки одного бренда.

Ключевые правила и рекомендации

Для минимизации рисков при смешивании или переходе на масло другого производителя необходимо строго соблюдать следующие правила:

- Приоритет спецификациям: Смешиваемые масла обязательно должны соответствовать одному классу вязкости по SAE и одному эксплуатационному стандарту (API, ACEA, OEM).

- Экстренные случаи: Долив масла другого производителя допустим только при невозможности использования оригинального продукта и исключительно для достижения ближайшего сервиса. Полную замену масла требуется провести как можно скорее.

- Полная промывка: При плановой смене производителя трансмиссионное масло подлежит полной замене с промывкой системы (если это предусмотрено производителем ТС).

- Консультация с документацией: Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства и официальными допусками производителя трансмиссии.

Потенциальные риски при несоблюдении правил:

- Снижение защитных свойств из-за конфликта присадок

- Повышенное пенообразование

- Выпадение нерастворимого осадка, забивающего каналы

- Ускоренная деградация уплотнительных материалов

| Ситуация | Допустимое действие | Рекомендация |

|---|---|---|

| Плановая замена масла | Использовать масло одного бренда | Строго соблюдать спецификации OEM |

| Экстренная доливка (до 10-15% объема) | Масло аналогичного класса и вязкости | Полная замена в ближайшее время |

| Переход на другого производителя | Только после полного слива и промывки | Использовать рекомендованные допуски |

Заключительный принцип: Идеальная совместимость обеспечивается исключительно при использовании продукта одного производителя в рамках утвержденной спецификации. Любое смешивание – компромиссное решение с потенциальными рисками для ресурса трансмиссии.

Особенности синтетических трансмиссионных масел

Синтетические трансмиссионные масла изготавливаются на основе базовых масел, полученных путем химического синтеза из простых углеводородов или других исходных компонентов, в отличие от минеральных масел, перегоняемых из нефти. Этот процесс позволяет создавать молекулы с заранее заданными и однородными свойствами, что является фундаментальным преимуществом синтетики.

Благодаря контролируемому молекулярному строению, синтетические масла демонстрируют превосходные эксплуатационные характеристики по сравнению с минеральными аналогами. Они обеспечивают стабильную защиту узлов трансмиссии в экстремальных условиях, значительно продлевают срок службы как самого масла, так и агрегатов, и способствуют повышению общей эффективности работы системы.

Ключевые преимущества синтетических масел

Основные отличия и преимущества синтетических трансмиссионных масел заключаются в следующих характеристиках:

- Высокий индекс вязкости (ИВ): Синтетика сохраняет оптимальную вязкость в гораздо более широком диапазоне температур. Она остается достаточно текучей при сильных морозах, обеспечивая легкий запуск и мгновенную подачу масла к трущимся поверхностям, и при этом не разжижается чрезмерно в жару, надежно защищая детали от износа.

- Превосходная термическая и окислительная стабильность: Синтетические масла значительно устойчивее к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха. Это резко замедляет процесс старения масла, образование шламов, лаков и отложений на деталях коробки передач, дифференциала и других узлах трансмиссии.

- Продленный срок службы: Комбинация высокой стабильности и устойчивости к деградации позволяет синтетическим маслам работать гораздо дольше минеральных без потери своих защитных свойств, что увеличивает межсервисные интервалы замены масла.

- Повышенная защита от износа: Стабильная вязкостная характеристика и часто более совершенные пакеты присадок обеспечивают надежное разделение трущихся поверхностей (шестерен, подшипников, синхронизаторов) даже при экстремальных нагрузках и давлениях, минимизируя износ.

- Сниженное трение: Некоторые типы синтетических базовых масел (например, ПАО, эстеры) обладают отличными смазывающими свойствами, способствуя снижению потерь на трение в трансмиссии. Это может приводить к небольшому, но заметному снижению расхода топлива.

- Повышенная стойкость к сдвигу: Молекулы синтетических масел более устойчивы к разрушению (сдвигу) под действием высоких механических нагрузок в зонах контакта зубьев шестерен, что помогает дольше сохранять стабильную вязкость масла.

Сравнение ключевых характеристик синтетических и минеральных трансмиссионных масел:

| Характеристика | Синтетические масла | Минеральные масла |

|---|---|---|

| Индекс вязкости (ИВ) | Очень высокий (140-180 и более) | Средний/Высокий (90-120) |

| Температурный диапазон применения | Очень широкий (от -50°C до +150°C и выше) | Уже (от -30°C до +100°C) |

| Термоокислительная стабильность | Отличная | Удовлетворительная/Хорошая |

| Стойкость к образованию отложений | Высокая | Средняя/Низкая (зависит от качества) |

| Срок службы / Интервал замены | Значительно увеличен | Стандартный/Уменьшен (в тяжелых условиях) |

| Защита от износа (в экстремальных условиях) | Превосходная | Хорошая/Средняя |

Таким образом, синтетические трансмиссионные масла представляют собой продукт высшего класса, обеспечивающий максимальную защиту, долговечность и эффективность работы современных и высоконагруженных трансмиссий, хотя и стоят дороже минеральных. Их применение особенно оправдано в условиях экстремальных температур, тяжелых нагрузок и при требовании к максимальному ресурсу агрегатов.

Преимущества и недостатки минерального базового масла

Минеральные базовые масла производятся путем перегонки и очистки сырой нефти. Их молекулярная структура сохраняет природные углеводороды, что определяет ключевые эксплуатационные свойства. Технология изготовления отработана десятилетиями, обеспечивая стабильность характеристик.

Свойства таких масел напрямую зависят от качества исходного сырья и глубины очистки. Отсутствие сложных химических модификаций ограничивает их рабочий диапазон, но удешевляет производство. Совместимость с материалами уплотнений – одно из ключевых преимуществ.

Основные характеристики

Минеральные масла демонстрируют средние показатели по критическим параметрам:

- Температурный диапазон: -20°C до +100°C

- Индекс вязкости: 90-105

- Содержание парафинов: выше синтетических аналогов

| Параметр | Влияние на свойства |

|---|---|

| Высокая испаряемость | Ускоренный расход масла |

| Низкая окислительная стабильность | Образование отложений при нагреве |

Преимущества

- Экономичность: Цена на 30-50% ниже синтетики

- Высокая смазывающая способность: Эффективная защита узлов трения

- Биоразлагаемость: Меньший экологический ущерб

- Совместимость: Безопасны для резиновых уплотнений

Недостатки

- Быстрое старение при температурах выше 100°C

- Необходимость частой замены (пробег до 10 000 км)

- Плохая текучесть при морозах (застывание при -25°C)

- Высокое содержание серы (до 3%)

Применение оправдано в умеренных климатических зонах для агрегатов без экстремальных нагрузок. Не рекомендуется для высокооборотных двигателей и трансмиссий премиум-сегмента.

Полусинтетические масла: баланс цены и свойств

Полусинтетические трансмиссионные масла представляют собой компромиссное решение между минеральными и полностью синтетическими продуктами. Они создаются путем смешивания минеральной основы (обычно 50-70%) с синтетическими компонентами (30-50%), чаще всего полиальфаолефинами (ПАО). Такой подход позволяет улучшить ключевые эксплуатационные характеристики базового масла при сохранении относительно доступной стоимости.

Благодаря синтетической составляющей полусинтетика демонстрирует заметно лучшие показатели по сравнению с минеральными аналогами. Ключевые преимущества включают повышенную термоокислительную стабильность, сниженную испаряемость при высоких температурах и улучшенные низкотемпературные свойства. Это обеспечивает более стабильную вязкость в широком диапазоне условий, лучшую защиту от износа и увеличенные интервалы замены, хотя и уступает по этим параметрам "полному синтетику".

Ключевые особенности и области применения

Основные технические характеристики полусинтетических трансмиссионных масел:

- Вязкостно-температурные свойства: Сохраняют текучесть при -25°C/-30°C, обеспечивая легкий запуск, и стабильную масляную пленку до +120°C/+140°C.

- Индекс вязкости: Обычно находится в диапазоне 140-160, что выше минеральных (95-120), но ниже синтетических (160-190).

- Термоокислительная стабильность: На 20-30% выше минеральных масел, снижая риск образования шламов.

- Защита от износа: Улучшенные противоизносные присадки и стабильность пленки эффективно защищают шестерни и синхронизаторы.

Полусинтетика оптимальна для большинства современных легковых автомобилей с МКПП и роботизированными коробками в умеренном климате. Она рекомендована производителями для:

- Стандартных условий эксплуатации без экстремальных нагрузок.

- Автомобилей среднего класса с пробегом до 150-200 тыс. км.

- Регионов с зимними температурами до -30°C.

- Ситуаций, когда важна экономия без существенного снижения ресурса узлов.

| Параметр сравнения | Минеральное | Полусинтетическое | Синтетическое |

|---|---|---|---|

| Цена | Низкая | Средняя | Высокая |

| Срок службы | 60-80 тыс.км | 80-100 тыс.км | 100-150+ тыс.км |

| Рабочий диапазон t° | -20°C...+110°C | -30°C...+130°C | -40°C...+150°C |

Ограничения связаны с нецелесообразностью применения в высокофорсированных двигателях, спортивных авто, условиях постоянных экстремальных нагрузок (буксировка, бездорожье) или при температурах ниже -35°C, где требуются полносинтетические составы. Также они могут не соответствовать спецификациям новейших премиальных моделей.

Диагностика состояния трансмиссионного масла по цвету

Цвет трансмиссионного масла служит индикатором его состояния и степени деградации. Наблюдая за изменением оттенка, можно сделать предварительные выводы о наличии загрязнений, окисления или износа компонентов трансмиссии. Сравнение свежей порции масла с рабочей упрощает визуальную оценку.

Для корректной диагностики масло следует нанести на белую бумагу или чистую салфетку и оценить при хорошем освещении. Анализ проводят после кратковременной работы агрегата (для перемешивания) и последующей остановки. Важно учитывать тип базового масла (синтетика, минералка) и наличие оригинальных присадок, влияющих на исходный цвет.

Интерпретация цветовых изменений

Типичные изменения цвета и их возможные причины:

- Прозрачный янтарный или соломенный: Свежее или малоиспользованное масло. Нормальное состояние.

- Темно-коричневый/черный без посторонних частиц:Естественное старение из-за окисления и накопления продуктов износа. Требует плановой замены.

- Молочно-белый или мутный: Признак попадания антифриза или воды (разрушение эмульгаторов, риск коррозии).

- Ярко-красный или розовый (для ATF): Утрата красителя, но не всегда свидетельствует о критичном износе. Требует проверки свойств.

- Зеленоватый оттенок: Возможно окисление медных компонентов (шестерни, подшипники).

Дополнительные факторы при оценке

| Наблюдение | О чем свидетельствует | Рекомендуемое действие |

|---|---|---|

| Металлические блестки | Активный износ шестерен или подшипников | Срочная диагностика агрегата |

| Крупные частицы, "стружка" | Разрушение синхронизаторов или зубьев шестерен | Немедленная остановка эксплуатации |

| Резкий горелый запах | Перегрев масла, деградация присадок | Замена масла + проверка системы охлаждения |

Визуальный анализ по цвету – лишь первичный этап диагностики. Для точной оценки остаточного ресурса масла и состояния агрегата обязательны лабораторные тесты на вязкость, кислотное число и содержание металлов. Игнорирование выраженных изменений цвета повышает риск преждевременного износа трансмиссии.

Методика проверки уровня масла в механической КПП

Проверка уровня смазочного материала в механической коробке передач осуществляется на холодном агрегате, установленном горизонтально. Предварительно автомобиль должен простоять не менее 10 минут для полного стекания масла в картер.

Найдите контрольное отверстие с пробкой на боковой стенке картера КПП. Точное расположение указано в технической документации транспортного средства – обычно оно находится на уровне середины шестерен.

Порядок действий

- Очистите поверхность вокруг пробки от загрязнений ветошью.

- Выкрутите контрольную пробку шестигранным ключом.

- Визуально оцените вытекание жидкости:

- Норма: Масло появляется у нижней кромки отверстия или вытекает тонкой струйкой.

- Недостаток: Отсутствие вытекания в течение 3-5 секунд.

- Избыток: Интенсивное вытекание сразу после откручивания.

- При низком уровне долейте масло через заливное отверстие на крышке КПП до появления излишка в контрольном отверстии.

- Заверните пробку с новым уплотнительным кольцом с усилием 25-40 Н·м.

Используйте только масла, соответствующие спецификации производителя (например, GL-4 или GL-5). Проверку рекомендуется проводить каждые 15-20 тыс. км пробега или перед длительными поездками.

Регламенты замены трансмиссионной жидкости для легковых автомобилей

Соблюдение регламентов замены трансмиссионной жидкости критически важно для сохранения работоспособности и ресурса коробки передач. Интервалы определяются производителем автомобиля и зависят от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, вариатор, робот), модели авто, условий эксплуатации и характеристик самой жидкости. Пренебрежение сроками приводит к снижению защитных свойств масла и риску преждевременного износа узлов.

Типовые рекомендации по пробегу варьируются от 60 000 км для механики до 120 000 км для современных автоматов, но временной фактор (обычно 4-6 лет) остается универсальным критерием. Крайне важно сверяться с руководством по эксплуатации конкретного транспортного средства, так как отдельные производители могут указывать "необслуживаемые" трансмиссии, требующие контроля состояния жидкости.

Факторы, влияющие на периодичность замены

- Тип коробки передач: АКПП и вариаторы чувствительнее к старению жидкости, чем МКПП

- Условия эксплуатации: "тяжелые" режимы (буксировка, городские пробки, бездорожье) сокращают интервал на 30-40%

- Климат: экстремальные температуры ускоряют деградацию присадок

- Качество жидкости: соответствие спецификациям производителя (API GL, SAE, JASO)

| Тип трансмиссии | Средний интервал замены | Критерии контроля |

|---|---|---|

| Механическая (МКПП) | 60 000 - 100 000 км | Потеря плавности переключения, шум |

| Автоматическая (АКПП) | 80 000 - 120 000 км | Изменение цвета, появление запаха гари |

| Вариатор (CVT) | 60 000 - 90 000 км | Рывки при разгоне, ошибки ECU |

| Роботизированная | По регламенту производителя | Скачки при переключениях |

Последствия несвоевременной замены: Загустение или разжижение жидкости, потеря антиокислительных свойств, загрязнение фрикционных накладок, образование шлама в гидроблоке, повышенный износ шестерен и подшипников. В автоматах это провоцирует рывки, задержки переключений, полный отказ мехатроника.

Регулярная проверка уровня и состояния жидкости (цвет, запах, наличие металлической стружки) помогает выявить необходимость внеплановой замены. Для гибридных авто и электромобилей с интегрированными редукторами соблюдение регламентов особенно критично из-за высоких нагрузок на трансмиссию.

Список источников

Статья подготовлена с опорой на нормативно-техническую документацию, отраслевые стандарты и материалы авторитетных организаций в области трибологии и нефтехимии. Основное внимание уделено актуальным классификациям и ключевым эксплуатационным свойствам трансмиссионных масел.

Приведенные источники включают международные спецификации, технические руководства производителей оборудования и научные публикации. Это обеспечивает комплексное освещение требований к маслам для механических коробок передач, автоматических трансмиссий, ведущих мостов и редукторов.

Нормативные документы и стандарты

- API Publication 1560: Классификация смазочных материалов для автомобильных трансмиссий и ведущих мостов (API GL-1 – GL-5, MT-1)

- SAE J306: Классификация вязкости трансмиссионных масел для мостов и механических КПП

- ISO 6743-6: Классификация смазочных материалов для трансмиссий (общие промышленные применения)

- ГОСТ 17479.2-85: Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

- OEM-спецификации (ZF, Eaton, Mercedes-Benz, Volvo, MAN и др.): Технические требования производителей техники

Специализированная литература и исследования

- Монографии по трибологии и химии смазочных материалов (разделы о противозадирных присадках, вязкостно-температурных характеристиках)

- Технические бюллетени ASTM и STLE: Методы испытаний трансмиссионных масел (ASTM D5704, D5760, D7450 и др.)

- Отраслевые обзоры SAE International: Анализ современных тенденций в разработке трансмиссионных жидкостей

- Научные статьи в рецензируемых журналах по трибологии: Исследования экстремального давления, износостойкости и долговечности масел