Устройство АКПП - принцип работы и основные типы

Статья обновлена: 14.01.2026

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) радикально упростила управление автомобилем, взяв на себя сложные задачи выбора оптимального передаточного числа. Понимание её устройства и принципов работы позволяет осознанно эксплуатировать трансмиссию и продлевать её ресурс.

В основе любой АКПП лежит гидротрансформатор, заменяющий классическое сцепление и плавно передающий крутящий момент от двигателя к планетарным механизмам. Именно комбинации блокировок шестерён в планетарных редукторах, управляемых фрикционными пакетами и гидравлической системой под контролем электроники, формируют различные передачи.

Современный рынок предлагает несколько технологически отличающихся типов автоматов: от традиционных гидромеханических АКПП и компактных роботизированных коробок (РКПП) до высокоэффективных вариаторов (CVT) и преселективных трансмиссий с двойным сцеплением (DSG, PDK). Каждый тип обладает уникальными особенностями конструкции, определяющими его поведение на дороге, надёжность и экономичность.

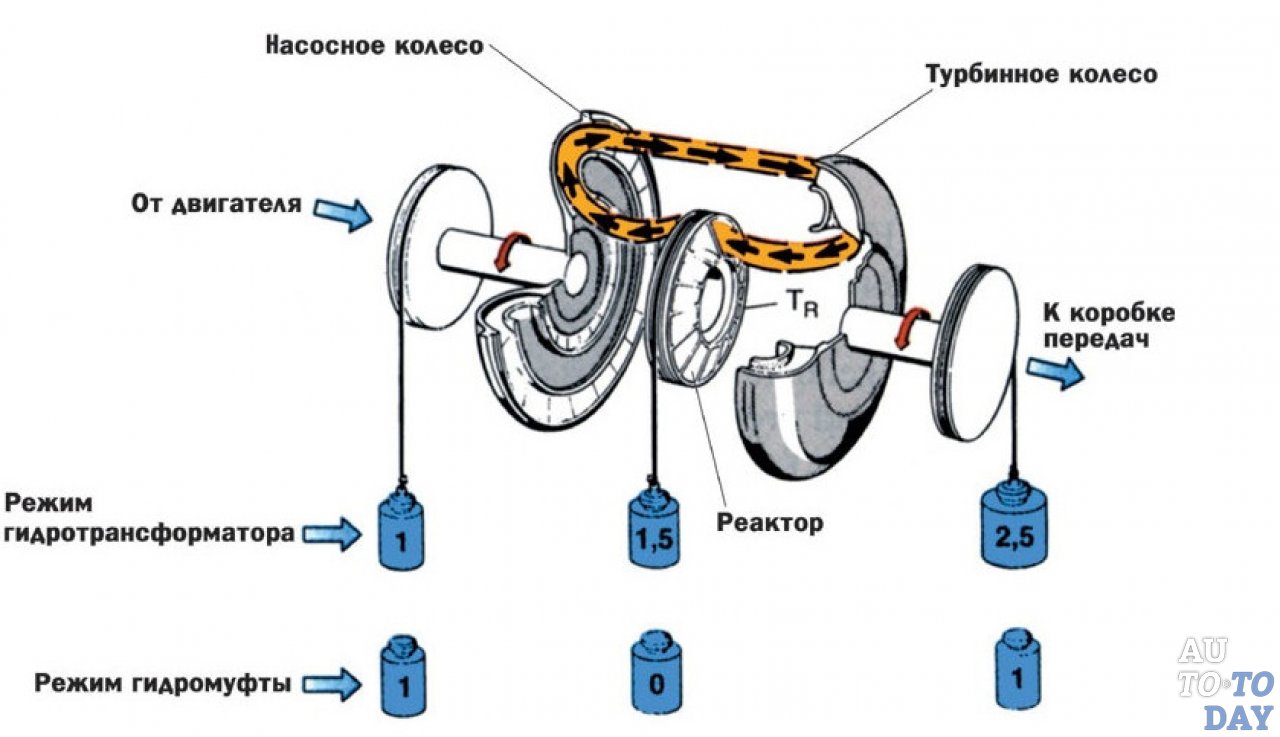

Гидротрансформатор: роль в передаче крутящего момента

Гидротрансформатор выполняет функцию сцепления в автоматических коробках передач, заменяя механическое сцепление. Он обеспечивает плавное соединение двигателя с трансмиссией через циркуляцию трансмиссионной жидкости, что позволяет автомобилю трогаться с места без рывков и останавливаться без заглохания двигателя.

Конструктивно устройство состоит из трех ключевых элементов: насосного колеса, жестко соединенного с коленвалом двигателя; турбинного колеса, связанного с входным валом АКПП; и реактора (статора), расположенного между ними на обгонной муфте. Герметичный корпус заполнен маслом под давлением.

Принцип работы

При вращении коленвала насосное колесо создает масляный поток, который ударяет в лопатки турбинного колеса, передавая крутящий момент. Жидкость затем направляется на лопасти реактора, который перенаправляет поток обратно в насосное колесо, усиливая момент на низких оборотах (эффект гидромультипликации).

Особенности работы:

- Фаза трансформации: При разгоне реактор заблокирован муфтой, усиливая момент до 2.5 раз

- Фаза гидромуфты: На высоких скоростях реактор вращается свободно, КПД достигает 85-90%

- Проскальзывание: До 10% потерь мощности при передаче энергии через жидкость

| Режим | Состояние реактора | Усиление момента |

| Старт/разгон | Заблокирован | До 2.5x |

| Равномерное движение | Свободное вращение | 1x (прямая передача) |

Современные гидротрансформаторы оснащаются блокировочной муфтой, которая механически соединяет насос и турбину на высоких скоростях, устраняя проскальзывание и снижая расход топлива. Управление муфтой осуществляется электроникой через соленоиды АКПП.

Устройство насосного колеса гидротрансформатора

Насосное колесо представляет собой ключевой элемент гидротрансформатора, жестко соединенный с корпусом (букса) и вращающийся синхронно с коленчатым валом двигателя. Его конструкция включает лопасти сложной геометрической формы, радиально закрепленные на опорном диске, образующие изогнутые каналы для циркуляции трансмиссионной жидкости. Внутренняя поверхность колеса герметично сопрягается с крыльчаткой турбины через минимальный зазор, формируя тороидальную полость циркуляции масла.

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии двигателя в кинетическую энергию потока жидкости: вращение насосного колеса создает центробежную силу, которая выталкивает масло из центра к периферии вдоль лопастей. Форма лопаток (обычно 30-45 штук) спроектирована так, чтобы направлять жидкость под оптимальным углом на турбинное колесо, обеспечивая эффективный момент кручения.

Конструктивные особенности

- Материал: Алюминиевый сплав или стальной штампованный диск с антикоррозионным покрытием.

- Лопасти: Изогнутые под углом 70-85° к оси вращения, зафиксированы методом сварки или клепки.

- Стыковочный узел: Снабжен ступицей с шлицевым соединением для фиксации на приводе двигателя.

| Параметр | Значение | Влияние на работу |

| Радиус кривизны лопаток | 80-120 мм | Определяет КПД передачи энергии жидкости |

| Зазор с турбиной | 0.5-1.2 мм | Минимизирует гидравлические потери |

Критическим фактором является балансировка колеса – дисбаланс свыше 3 г·см вызывает вибрации, разрушающие подшипники. Для управления потоком масла в современных АКПП применяются перфорированные дефлекторы на тыльной стороне диска, снижающие кавитацию.

Турбинное колесо: преобразование энергии жидкости

Турбинное колесо является ключевым элементом гидротрансформатора АКПП, напрямую соединенным с входным валом коробки передач. Оно расположено напротив насосного колеса и отделено от него направляющим аппаратом (реактором). Лопатки турбины имеют особую геометрию, обратную форме лопаток насосного колеса, что обеспечивает эффективный прием потока рабочей жидкости.

Под воздействием высокоскоростной струи масла, созданной насосным колесом, турбинное колесо приходит во вращение. Энергия кинетического движения жидкости преобразуется в нем в механическую энергию вращения. При этом крутящий момент увеличивается пропорционально разнице скоростей между насосным и турбинным колесами, что особенно критично при трогании автомобиля с места.

Принцип преобразования энергии

Процесс преобразования включает следующие этапы:

- Жидкость под давлением ударяет в вогнутые лопасти турбинного колеса.

- Энергия потока преодолевает инерцию покоя турбины, заставляя ее вращаться.

- Направление потока изменяется лопатками, передавая крутящий момент на первичный вал АКПП.

- Отработанная жидкость направляется к реактору для повторной циркуляции.

| Параметр | Влияние на работу |

|---|---|

| Угол атаки лопаток | Определяет КПД преобразования гидравлической энергии в механическую |

| Частота вращения насоса | Прямо пропорциональна скорости вращения турбины (с учетом проскальзывания) |

Степень проскальзывания между колесами максимальна при разгоне и снижается до 1-3% на высоких скоростях, когда гидротрансформатор блокируется фрикционной муфтой. Форма лопастей оптимизирована для минимизации турбулентности и кавитации, что повышает долговечность узла.

Реактор: усиление крутящего момента

Реактор (турбинное колесо реактора, статор) – ключевой элемент гидротрансформатора, расположенный между насосным и турбинным колесами. Он закреплён на корпусе через обгонную муфту (храповой механизм), позволяющую вращаться только в одном направлении. Его основная задача – перенаправление потока трансмиссионной жидкости, возвращающейся от турбинного колеса к насосному.

При значительной разнице оборотов между насосным и турбинным колесами (например, при старте автомобиля) жидкость, ударяясь о лопатки реактора, пытается провернуть его против направления движения насоса. Обгонная муфта блокирует вращение реактора, заставляя поток менять направление. Это создаёт дополнительный крутящий момент на валу турбины, усиливая его до 2-3 раз относительно момента двигателя.

Принцип работы реактора в разных режимах

Эффективность реактора напрямую зависит от режима движения:

- Режим трансформации (разгон): При большой разнице скоростей насоса и турбины реактор заблокирован муфтой. Жидкость ударяет в лопатки статора под оптимальным углом, перенаправляется в сторону вращения насоса и суммируется с основным потоком, многократно усиливая крутящий момент на турбинном валу.

- Режим гидромуфты (равномерное движение): При выравнивании оборотов насоса и турбины (обычно выше 60-70 км/ч) поток жидкости меняет угол атаки на лопатках реактора. Давление преодолевает сопротивление обгонной муфты, реактор начинает свободно вращаться вместе с потоком. Гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты с минимальными потерями, передавая момент почти 1:1.

Отказ обгонной муфты реактора приводит к критическим последствиям: потеря усиления момента на разгоне (автомобиль "тупит") и падение КПД на высокой скорости из-за создания реактором паразитного сопротивления потоку жидкости.

Блокировка гидротрансформатора на высоких скоростях

При достижении определенной скорости (обычно от 40 км/ч) электронный блок управления АКПП активирует муфту блокировки гидротрансформатора. Это создает жесткое механическое соединение между насосным и турбинным колесами, устраняя проскальзывание. Блокировка синхронизирует обороты двигателя и входного вала коробки передач.

Эффективность процесса контролируется соленоидом блокировки, который регулирует давление масла в канале муфты. Современные системы применяют адаптивную блокировку с несколькими режимами работы, плавно изменяя степень сжатия фрикционов для предотвращения рывков.

Принцип работы и последствия

Ключевые функции:

- Повышение КПД трансмиссии (снижение потерь на 3-8%)

- Снижение расхода топлива до 5%

- Уменьшение тепловыделения в масле

- Прямая передача крутящего момента без гидравлических потерь

Автомат отключает блокировку при:

- Снижении скорости ниже порога активации

- Резком нажатии на педаль акселератора

- Переключении передач

- Перегреве трансмиссионной жидкости

| Тип блокировки | Особенности |

| Полная (жесткая) | Полное механическое сцепление, применяется на постоянных скоростях |

| Адаптивная | Плавное регулирование проскальзывания, снижение вибраций |

| Частичная | Контролируемое проскальзывание при низких нагрузках |

Неисправности муфты блокировки проявляются вибрацией при разгоне, рывками при переключениях или повышением расхода топлива. Современные АКПП с "мокрыми" многодисковыми муфтами обеспечивают до 95% эффективности механической трансмиссии.

Планетарные ряды: основа передачи усилия

Планетарный механизм является ключевым элементом конструкции АКПП, обеспечивающим изменение передаточного отношения без разрыва потока мощности. Он состоит из трёх основных компонентов: солнечной шестерни в центре, планетарных шестерен-сателлитов, вращающихся вокруг неё, и внешней кольцевой (коронной) шестерни, охватывающей всю систему. Сателлиты закреплены на водиле, которое объединяет их в единый блок.

Главное преимущество планетарной передачи – способность создавать различные передаточные числа путём комбинации фиксации, вращения или остановки отдельных элементов. Это достигается применением фрикционных муфт и тормозных лент, управляемых гидравлической системой. Компактность, высокая нагрузочная способность и плавность переключений делают планетарные ряды оптимальными для автоматических трансмиссий.

Функции компонентов планетарного ряда

- Солнечная шестерня: Центральный элемент, передающий крутящий момент через зацепление с сателлитами.

- Сателлиты: Промежуточные шестерни, обеспечивающие связь между солнечной и кольцевой шестернями.

- Водило: Удерживает оси сателлитов, объединяет их движение, служит точкой входа/выхода мощности.

- Кольцевая шестерня: Внешний зубчатый венец, взаимодействующий с сателлитами через внутреннее зацепление.

Принцип работы основан на кинематике: передаточное отношение изменяется в зависимости от того, какой элемент зафиксирован, какой получает крутящий момент, и с какого элемента снимается выходное усилие. Например, фиксация кольцевой шестерни при подаче момента на солнечную приводит к понижающей передаче, а блокировка солнечной шестерни при вращении кольцевой создаёт повышающую передачу.

| Зафиксированный элемент | Вход вращения | Выход вращения | Режим работы |

|---|---|---|---|

| Кольцевая шестерня | Солнечная шестерня | Водило | Понижающая передача |

| Солнечная шестерня | Кольцевая шестерня | Водило | Повышающая передача |

| Водило | Солнечная шестерня | Кольцевая шестерня | Задний ход |

| Отсутствует | Любые два элемента | Третий элемент | Прямая передача (1:1) |

Современные АКПП используют сцепленные планетарные ряды, где выход одного механизма соединяется со входом другого. Это позволяет реализовать до 10 передач в компактном корпусе. Многоступенчатость достигается комбинацией простых и составных (симплексных) планетарных редукторов Рэвиньо или Лепеллетье, где сателлиты располагаются в два ряда.

Солнечная шестерня в планетарной передаче

Солнечная шестерня – центральный компонент планетарного механизма, расположенный на оси вращения редуктора. Она имеет внешние зубья и находится в постоянном зацеплении с сателлитами, которые вращаются вокруг нее. Эта шестерня жестко соединена с входным или выходным валом коробки передач, передавая крутящий момент через сателлиты на другие элементы планетарного ряда.

Функция солнечной шестерни определяется её взаимодействием с остальными частями механизма: коронной (эпициклической) шестерней, сателлитами и водилом. В зависимости от того, какой из этих элементов заблокирован, а какой получает вращение, изменяется передаточное отношение. Солнечная шестерня может выступать как ведущим, так и ведомым звеном, либо фиксироваться для изменения характеристик передачи.

Ключевые аспекты работы

Принцип действия солнечной шестерни основан на её кинематической связи с другими компонентами:

- Если солнечная шестерня заблокирована (удерживается тормозом АКПП), сателлиты вынуждены катиться по её зубьям, вращая водило и коронную шестерню – это обеспечивает повышающую передачу.

- Когда солнечная шестерня ведущая, а коронная зафиксирована, сателлиты передают вращение на водило, создавая понижающую передачу с высоким крутящим моментом.

- При одновременном вращении солнечной и коронной шестерен в одном направлении планетарный ряд работает как муфта, напрямую передавая момент (передаточное число = 1:1).

Материал изготовления – высокопрочная легированная сталь, подвергнутая закалке и шлифовке зубьев для минимизации шума и износа. Диаметр солнечной шестерни влияет на диапазон передаточных отношений: меньший размер позволяет реализовать большее снижение скорости при фиксации коронной шестерни.

| Состояние солнечной шестерни | Состояние коронной шестерни | Результат |

|---|---|---|

| Заблокирована | Ведомая | Повышающая передача (овердрайв) |

| Ведущая | Заблокирована | Понижающая передача |

| Ведущая | Ведущая | Прямая передача (1:1) |

Сателлиты и водило: передача вращения

Сателлиты (небольшие шестерни) установлены на осях внутри водила – специальной несущей конструкции. Они находятся в постоянном зацеплении как с солнечной шестерней (расположенной в центре), так и с зубчатым венцом (кольцевой шестерней по краю). Водило жестко соединяется с выходным валом планетарного ряда, передавая на него результирующее вращение.

Передача крутящего момента происходит через взаимодействие всех трех элементов ряда. Блокируя один элемент (солнечную шестерню, водило или коронную шестерню) с помощью фрикционов или тормозов и подавая входное вращение на другой, третий элемент принудительно приводится во вращение. Именно сателлиты, вращаясь на своих осях в водиле и обкатываясь между солнечной и коронной шестернями, обеспечивают сложение или вычитание скоростей вращения элементов, реализуя различные передаточные отношения.

Ключевые аспекты работы

- Передаточное число: Зависит от того, какой элемент является ведущим, какой ведомым, а какой заблокирован.

- Направление вращения: При блокировке водила или коронной шестерни выходной вал может вращаться в обратную сторону относительно входного (режим заднего хода).

- Прямая передача: Достигается при жесткой блокировке любых двух элементов ряда (чаще всего солнечной шестерни и водила), что приводит к вращению всего механизма как единого целого с передаточным числом 1:1.

- Повышающая передача (овердрайв): Возможна, когда водило выступает в роли ведущего элемента, а коронная шестерня – ведомого (при заблокированной солнечной).

Таким образом, водило, несущее сателлиты, является неотъемлемой частью кинематической цепи планетарного механизма. Его роль – передавать результирующее вращение на выходной вал, определяемое текущим состоянием блокировки элементов и точкой приложения входного момента.

Кольцевая шестерня: внешний элемент планетарки

Кольцевая шестерня (эпицикл) представляет собой крупногабаритный элемент планетарного ряда с внутренними зубьями. Она расположена по внешнему периметру механизма, охватывая сателлиты, солнечную шестерню и водило. Её зубчатый венец постоянно находится в зацеплении с зубьями планетарных шестерен-сателлитов.

Данный компонент выполняет роль внешней опоры для передачи крутящего момента через сателлиты. В зависимости от конструкции АКПП кольцевая шестерня может быть жестко соединена с корпусом коробки передач (неподвижное положение), приводиться в движение от входного вала либо соединяться с выходным валом через фрикционные пакеты или тормозные ленты. Её кинематическое состояние (подвижность или блокировка) определяет передаточное число планетарного ряда.

Функциональные особенности и взаимодействие

- Фиксация корпусом: При блокировке тормозом создается понижающая передача (увеличивается крутящий момент).

- Подведение момента: Привод от входного вала обеспечивает повышающую передачу (овердрайв).

- Соединение с выходом: Прямая передача (1:1) при одновременной блокировке солнечной шестерни.

| Состояние кольцевой шестерни | Состояние солнечной шестерни | Режим работы планетарного ряда |

|---|---|---|

| Заблокирована | Ведомая | Понижающая передача |

| Ведомая | Заблокирована | Повышающая передача |

| Ведомая | Ведомая | Прямая передача |

Материал изготовления – высокопрочная легированная сталь с термической обработкой, обеспечивающей износостойкость зубчатого зацепления. Конструктивно эпицикл часто интегрируется с барабанами фрикционов или ступицами, образуя единый силовой элемент. Точность обработки зубьев критична для бесшумной работы и предотвращения ударных нагрузок в трансмиссии.

Фрикционные диски: включение передач

Фрикционные диски (пакеты сцепления) – ключевые элементы АКПП, отвечающие за соединение вращающихся компонентов планетарных рядов. Они состоят из чередующихся стальных ведущих дисков, жёстко зафиксированных в корпусе барабана, и ведомых дисков с фрикционным материалом, связанных с валом или шестернёй. Пакеты собираются в герметичных камерах (барабанах) внутри коробки передач.

Включение конкретной передачи происходит при сжатии нужного пакета дисков гидравлическим поршнем. Давление масла, подаваемого через каналы гидроблока, перемещает поршень, который сжимает диски между собой. Возникающая сила трения жёстко блокирует ведущие и ведомые элементы, передавая крутящий момент через выбранную планетарную передачу. Отключение осуществляется сбросом давления – возвратная пружина разводит диски, прекращая контакт.

Принцип работы и особенности

Процесс активации:

- ЭБУ двигателя и АКПП определяет необходимость переключения на основе скорости, нагрузки и положения педали газа.

- Гидроблок направляет рабочую жидкость (ATF) под давлением в канал конкретного пакета фрикционов.

- Гидравлический поршень внутри барабана перемещается, преодолевая усилие пружины.

- Стальные и фрикционные диски плотно прижимаются друг к другу.

- Возникает трение, жестко связывающее ранее независимо вращавшиеся элементы планетарного механизма.

Критичные аспекты:

- Качество ATF: Изношенное или загрязнённое масло снижает давление, вызывает проскальзывание и перегрев.

- Износ фрикционов: Истирание накладок уменьшает трение, приводя к пробуксовкам и потере передачи.

- Герметичность: Утечки в поршневых уплотнениях или каналах гидроблока препятствуют созданию нужного давления.

- Тепловой режим: Перегрев – главный враг фрикционов, ускоряющий износ и разрушение накладок.

| Тип диска | Материал | Функция |

| Ведущий (стальной) | Закалённая сталь | Жёстко соединён с корпусом барабана, передаёт вращение |

| Ведомый (фрикционный) | Стальное основание + композитная накладка (кевлар, карбон, целлюлоза) | Жёстко соединён с валом/шестернёй, создаёт трение при сжатии |

Стальные диски в пакетах сцепления

Стальные диски представляют собой ключевой компонент фрикционных пакетов (муфт и тормозов) внутри автоматической коробки передач. Они изготавливаются из высокопрочной термообработанной стали, обеспечивающей необходимую твердость и износостойкость. На их внешней или внутренней кромке нарезаны шлицы, которыми они жестко зацепляются с корпусом барабана или ступицы в зависимости от типа пакета.

Основная функция стальных дисков – передача крутящего момента от ведущего элемента трансмиссии к ведомому через фрикционное зацепление с соседними фрикционными дисками. Когда гидравлическое давление подается на поршень пакета, он сжимает чередующиеся стальные и фрикционные диски, блокируя их вместе. При снятии давления возвратные пружины разводят диски, прерывая передачу момента.

Конструкция и взаимодействие в пакете

В пакете сцепления стальные и фрикционные диски всегда чередуются. Фрикционные диски имеют специальное композитное покрытие на основе кевлара, карбона или керамики, обеспечивающее высокий коэффициент трения. Стальные диски служат жесткой основой, к которой прижимается это покрытие для создания сцепления.

Критические особенности стальных дисков:

- Поверхность: Тщательно отполирована для равномерного контакта с фрикционным слоем и минимизации износа.

- Охлаждение: Имеют канавки или насечки для отвода тепла и продуктов износа, предотвращая перегрев и задиры.

- Прочность: Должны выдерживать высокие механические нагрузки и циклические удары при переключениях.

| Характеристика | Стальной диск | Фрикционный диск |

|---|---|---|

| Материал | Закаленная сталь | Сталь с композитным покрытием |

| Функция | Жесткая опора, передача момента через шлицы | Создание трения при сжатии |

| Износ | Минимальный (при нормальной работе) | Подвержен износу покрытия |

При износе фрикционных накладок стальные диски могут получить повреждения: коробление от перегрева, задиры на поверхности или выкрашивание шлицов. Это приводит к пробуксовкам, ударам при переключении и полному отказу пакета. Регулярная замена масла критична для предотвращения загрязнения абразивами, ускоряющего износ как стальных, так и фрикционных элементов.

Масляные каналы для сжатия фрикционов

Масляные каналы представляют собой систему тонких протоков в картере АКПП, валах и барабанах, предназначенных для подачи трансмиссионной жидкости (ATF) под давлением непосредственно к поршням фрикционных пакетов. При активации передачи гидроблок направляет поток ATF через эти каналы, что приводит к перемещению гидропоршня внутри муфты.

Давление жидкости заставляет поршень прижимать набор стальных и фрикционных дисков друг к другу, обеспечивая жёсткую блокировку элементов планетарного ряда. Герметичность системы поддерживается уплотнительными кольцами, а эффективность сжатия напрямую зависит от чистоты каналов и стабильности давления, создаваемого масляным насосом.

Конструктивные и функциональные аспекты

- Трассировка каналов: Проходят через корпус коробки, вторичный вал и ступицы барабанов, образуя сложную трёхмерную сеть

- Диаметр и пропускная способность: Рассчитаны под конкретное давление (4-20 бар) и скорость заполнения гидроцилиндров

- Критические точки герметизации: Уплотнения поршней, сальники валов и соединения гидроблока с картером

| Неисправность каналов | Последствие для фрикционов |

|---|---|

| Засорение продуктами износа | Замедленное сжатие, пробуксовка дисков |

| Утечки через изношенные уплотнения | Неполное сжатие пакета, перегрев |

| Деформация каналов от перегрева | Снижение давления, невключение передачи |

Обгонная муфта – ключевой компонент планетарных механизмов АКПП, обеспечивающий одностороннюю передачу крутящего момента. Её главная задача – автоматическая блокировка элементов трансмиссии при вращении в одном направлении и свободное проскальзывание в противоположном.

Принцип основан на взаимодействии внутренней обоймы с сепаратором, содержащим ролики или кулачки. При совпадении направления вращения элементов муфта мгновенно заклинивается, жестко соединяя валы. Реверс приводит к разблокировке и независимому вращению.

Обгонная муфта: блокировка в одном направлении

Конструкция и функциональность

Типовая муфта включает:

- Внешняя обойма – соединена с корпусом планетарного ряда

- Внутренняя обойма – фиксируется на водиле или солнечной шестерне

- Сепаратор с роликами/кулачками – подпружиненные элементы, создающие клиновой захват

При прямом вращении (например, разгоне) ролики зажимаются между поверхностями обойм, блокируя узел. При обратном вращении (торможение двигателем, смена передачи) элементы выкатываются из зоны контакта, разъединяя звенья. Это исключает ударные нагрузки и гарантирует плавность переключений.

Применение в АКПП

Основные функции в автоматических коробках:

- Фиксация реактивных элементов планетарных редукторов во время переключений

- Обеспечение режима свободного хода при торможении двигателем

- Снижение вибраций в гидротрансформаторных АКПП при блокировке ГДТ

| Тип муфты | Особенности | Где применяется |

|---|---|---|

| Роликовая | Компактность, высокая нагрузочная способность | Классические гидромеханические АКПП |

| Кулачковая (храповая) | Повышенная надежность, шумность при переключениях | Грузовые авто, роботизированные КПП |

Важно: износ поверхностей обойм или пружин сепаратора приводит к проскальзыванию муфты под нагрузкой, что вызывает пробуксовки и рывки при переключении передач.

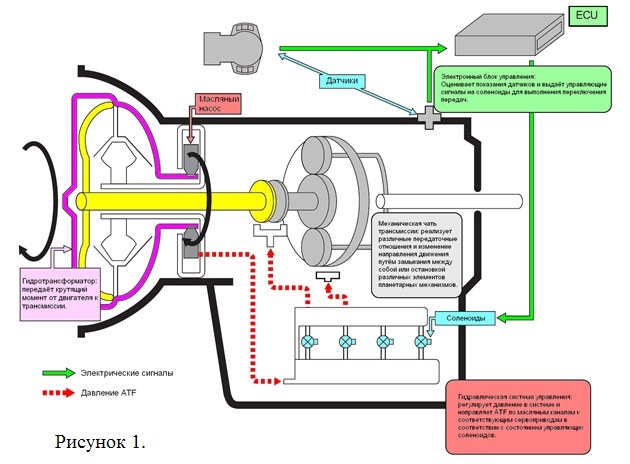

Гидравлический блок управления: мозг АКПП

Гидравлический блок управления (ГБУ), часто называемый гидроплитой или гидроблоком, представляет собой сложную систему каналов, клапанов и соленоидов, отвечающую за преобразование электрических команд от ЭБУ в гидравлическое давление. Именно это давление управляет работой фрикционных пакетов, тормозных лент и муфт, непосредственно включающих нужные передачи в планетарных рядах АКПП.

Расположенный в нижней части картера коробки передач, ГБУ функционирует как "исполнительный механизм" электронного блока управления (ЭБУ). ЭБУ анализирует данные от датчиков (скорость вращения валов, положение дросселя, режим селектора) и вычисляет оптимальный момент и параметры переключения, отправляя электрические сигналы на соленоиды внутри гидроблока.

Ключевые компоненты и принцип действия

Основными рабочими элементами гидравлического блока являются:

- Соленоиды (электромагнитные клапаны): Получая сигналы от ЭБУ, они открывают или закрывают каналы для масла, регулируя его поток и давление. Типы соленоидов:

- Регулирующие (PWM): Плавно изменяют давление в широком диапазоне (управление муфтами).

- On/Off (ШИМ): Работают в режиме открыто/закрыто (управление переключениями, блокировкой ГДТ).

- Клапаны-золотники: Подвижные элементы, перемещающиеся под действием масляного давления или пружин. От их позиции зависит направление потока масла к конкретным исполнительным механизмам (муфтам, тормозам).

- Каналы и магистрали: Сеть проточенных в корпусе плиты путей, по которым рабочая жидкость (ATF) под давлением подается к нужным узлам.

- Пружины и шариковые клапаны: Обеспечивают возврат золотников, аварийные функции, ограничение давления.

- Клапан ручного управления: Связан механически с селектором в салоне, определяя базовый режим работы (P, R, N, D и т.д.).

Этапы работы гидроблока при переключении передачи:

- ЭБУ анализирует параметры движения и определяет необходимость переключения.

- ЭБУ подает управляющие токи на соответствующие соленоиды в ГБУ.

- Соленоиды изменяют давление масла в управляющих магистралях.

- Измененное давление воздействует на золотники переключения, сдвигая их.

- Золотники перенаправляют поток основного давления ATF к поршням нужной муфты сцепления или тормозной ленты.

- Поршни прижимают фрикционные диски, включая требуемую передачу в планетарном механизме.

Типы гидроблоков по принципу управления:

| Тип | Управление | Особенности | Применение |

|---|---|---|---|

| Гидромеханический | Только гидравлика (центробежный регулятор + дроссельный клапан) | Простая конструкция, отсутствие электроники, переключения зависят только от скорости и положения педали газа | Старые АКПП (до ~90-х гг.) |

| Электрогидравлический | ЭБУ + соленоиды + гидравлика | Точное и быстрое управление давлением, адаптивные алгоритмы, возможность диагностики | Современные АКПП (классические гидротрансформаторные, CVT, роботы) |

Неисправности ГБУ (загрязнение каналов, износ клапанов, заклинивание соленоидов, утечки) приводят к жестким ударам при переключении, пробуксовкам, отсутствию определенных передач или невозможности тронуться с места. Регулярная замена фильтра и ATF критически важна для долговечной работы этого узла.

Клапаны-соленоиды: регулировка давления масла

Соленоиды в АКПП представляют собой электромагнитные клапаны, установленные в гидравлическом блоке (мехатронике). Их основная функция – точное дозирование давления трансмиссионного масла (ATF), подаваемого к фрикционным пакетам, муфтам свободного хода и тормозным лентам. Управление соленоидами осуществляется электронным блоком управления (ЭБУ) трансмиссии на основе сигналов от датчиков скорости, положения дроссельной заслонки, температуры масла и других параметров.

Принцип регулировки основан на изменении силы тока, подаваемого на электромагнит соленоида. ЭБУ формирует управляющий сигнал (чаще всего широтно-импульсной модуляции – PWM), который заставляет соленоид частично открываться или закрываться с высокой частотой. Это позволяет плавно варьировать давление масла в конкретных каналах гидроблока, обеспечивая своевременное и мягкое включение/выключение элементов переключения передач. Точность этой регулировки напрямую влияет на скорость переключений, плавность хода и предотвращение рывков.

Ключевые аспекты работы соленоидов давления

Типы соленоидов по функционалу и конструкции:

- Регулирующие (PWM-соленоиды): Работают в пропорциональном режиме. Изменяют проходное сечение масляного канала плавно, пропорционально силе тока от ЭБУ. Обеспечивают тонкое управление давлением для основных муфт и тормозов.

- Соленоиды включения/выключения (On/Off): Работают по принципу "открыто/закрыто". Используются для управления вспомогательными функциями (блокировка ГДТ, включение режима "кикдаун", переключение между контурами в гидроблоке).

- Линейные соленоиды (LS-соленоиды): Более современный тип. Используют встроенный датчик положения для обратной связи с ЭБУ, обеспечивая максимальную точность регулировки давления.

Последствия неисправности соленоидов давления:

- Рывки, удары, "пинки" при переключении передач из-за некорректного давления на фрикционы.

- Задержки при переключении (например, "провал" при переходе на повышенную передачу).

- Самопроизвольные переключения или невозможность включения определенных передач.

- Перегрев масла из-за пробуксовки фрикционов при недостаточном давлении.

- Активация аварийного режима работы АКПП.

| Фактор | Влияние на работу соленоидов |

|---|---|

| Качество и состояние масла (ATF) | Грязное, окисленное масло или металлическая стружка засоряют каналы соленоидов и их фильтры-сеточки, приводя к заклиниванию или замедленному срабатыванию. |

| Износ соленоида | Истирание плунжера, ослабление пружины, износ обмотки электромагнита нарушают герметичность и точность регулировки давления. |

| Проблемы с электропроводкой | Обрыв цепи, короткое замыкание, окисление контактов приводят к отсутствию управления соленоидом. |

| Неисправности ЭБУ АКПП | Некорректные управляющие сигналы делают работу соленоидов непредсказуемой. |

Масляный насос: создание рабочего давления

Масляный насос является ключевым элементом гидравлической системы АКПП, обеспечивая непрерывную циркуляцию трансмиссионной жидкости под требуемым давлением. Он приводится в действие непосредственно от двигателя через коленчатый вал или гидротрансформатор, гарантируя работу системы даже на холостых оборотах. Без создания стабильного давления невозможно функционирование основных узлов автоматической коробки.

Насос всасывает жидкость из поддона картера и нагнетает её в магистраль, формируя базовое давление, необходимое для работы гидроблока, смазки трущихся поверхностей и охлаждения компонентов. Регулировка давления осуществляется специальным редукционным клапаном, который сбрасывает излишки масла обратно в картер при превышении заданных параметров, предотвращая повреждения системы.

Типы масляных насосов в АКПП

- Шестерёнчатые: Включают внешние или внутренние шестерни. Отличаются простотой конструкции и высокой надёжностью, но могут создавать шум при работе.

- Лопастные (роторно-лопастные): Используют вращающийся ротор с подвижными лопатками. Обеспечивают более стабильное давление и плавную работу по сравнению с шестерёнчатыми.

- Поршневые: Менее распространены, применяются в некоторых современных преселективных коробках. Обладают высокой точностью регулировки давления.

Важно: Недостаточное давление из-за износа насоса, засорения фильтра или низкого уровня масла приводит к пробуксовке фрикционов, запоздалым переключениям и полному отказу АКПП. Избыточное давление вызывает утечки жидкости, повреждение уплотнений и сальников.

Масляный радиатор: охлаждение трансмиссионной жидкости

Масляный радиатор АКПП – важный элемент системы смазки, предотвращающий перегрев трансмиссионной жидкости (ATF). При интенсивной работе фрикционов, гидротрансформатора и зубчатых передач температура ATF резко возрастает, что снижает её смазывающие свойства и вязкость, ускоряет окисление и износ деталей.

Радиатор отводит избыточное тепло от ATF, поддерживая оптимальный температурный диапазон (обычно 80–95°C). Располагается он либо внутри основного радиатора охлаждения двигателя, либо как отдельный блок перед ним. Циркуляция ATF через радиатор обеспечивается гидравлическим насосом АКПП.

Принцип работы и конструктивные особенности

Трансмиссионная жидкость проходит по трубкам радиатора, обдуваемым встречным потоком воздуха или вентиляторами. Теплообмен усиливается за счёт алюминиевых или медных пластин-ребер, увеличивающих площадь рассеивания тепла. Существует два основных типа подключения:

- Интегрированный в радиатор двигателя: компактное решение, где ATF охлаждается контуром антифриза.

- Автономный (наружный): отдельный элемент с воздушным охлаждением, часто используется в мощных или грузовых авто.

Для эффективного охлаждения критичны:

- Чистота сот радиатора (загрязнения снижают теплоотдачу);

- Целостность трубок и соединений (утечки ATF приводят к падению давления);

- Состояние термостата (регулирует поток ATF через радиатор, блокируя его при холодном пуске).

| Проблема перегрева ATF | Последствия для АКПП |

|---|---|

| Превышение температуры >120°C | Деформация фрикционных накладок, задиры валов |

| Снижение вязкости жидкости | Проскальзывание муфт, износ соленоидов |

| Окисление и коксование ATF | Загрязнение гидроблока, заклинивание клапанов |

Регулярная замена ATF и промывка системы (включая радиатор) – ключевые меры для предотвращения перегрева. Признаки неисправности масляного радиатора: запах горелого масла, рывки при переключении передач, появление эмульсии в ATF (при смешивании с антифризом).

Фильтр АКПП: очистка рабочей жидкости

Фильтр в автоматической коробке передач выполняет критически важную функцию – удаление продуктов износа (металлической стружки, фрикционной пыли), грязи и окислов из рабочей жидкости (ATF). Он предотвращает засорение узких гидравлических каналов клапанов, соленоидов и подшипников, обеспечивая стабильное давление масла и корректное переключение передач. Без эффективной фильтрации ускоряется деградация ATF, снижаются ее смазывающие и теплоотводящие свойства.

Забитый фильтр создает масляное голодание в гидроблоке и фрикционных пакетах. Это проявляется в виде толчков, рывков, запаздывания включения передач, пробуксовки и перегрева АКПП. В долгосрочной перспективе игнорирование состояния фильтра ведет к преждевременному износу фрикционов, повреждению гидротрансформатора, выходу из строя соленоидов и дорогостоящему ремонту коробки.

Типы фильтров и особенности обслуживания

Конструктивно фильтры АКПП делятся на два основных типа:

- Сменные картриджные: Устанавливаются внутри поддона АКПП. Имеют бумажный или синтетический фильтрующий элемент, иногда с металлической сеткой предварительной очистки. Замена осуществляется при каждой плановой замене ATF.

- Неразборные (часто с встроенным магнитом): Представляют собой металлический корпус с фильтрующим материалом внутри, интегрированный в маслозаборник. Требуют полной замены узла при обслуживании.

Обслуживание фильтра неразрывно связано с заменой трансмиссионной жидкости:

- При полной замене ATF (со снятием поддона) фильтр меняется обязательно.

- При частичной замене (методом замещения через щуп) фильтр не меняют, но ресурс такой процедуры ограничен.

| Параметр | Картриджный фильтр | Неразборный фильтр |

|---|---|---|

| Расположение | Внутри поддона АКПП | На маслозаборнике в картере АКПП |

| Замена | Проще (при снятии поддона) | Сложнее (часто требует демонтажа гидроблока) |

| Регламент замены | Каждая замена ATF (60-100 тыс. км) | Каждая замена ATF (60-100 тыс. км) |

Использование неоригинальных или низкокачественных фильтров недопустимо – их пропускная способность и эффективность очистки могут не соответствовать требованиям гидравлической системы АКПП. При сильном загрязнении поддона и магнитов перед установкой нового фильтра необходима тщательная механическая очистка этих элементов.

Бортовой компьютер: управление переключениями

Бортовой компьютер в АКПП выступает "мозгом" трансмиссии, непрерывно обрабатывая данные от многочисленных датчиков для определения оптимального момента и типа переключения передачи. Он заменяет механические и гидравлические системы управления в классических АКПП, используя цифровые алгоритмы для точного контроля соленоидов, регулирующих давление масла и активацию фрикционов.

На основе полученной информации компьютер формирует управляющие сигналы для гидроблока, который непосредственно перераспределяет потоки трансмиссионной жидкости. Это позволяет реализовывать сложные стратегии переключений: плавные для комфорта, быстрые при динамичном разгоне или ранние для экономии топлива.

Ключевые параметры для принятия решений

Электронный блок управления анализирует в реальном времени:

- Скорость вращения валов: входного (от двигателя) и выходного (к колёсам)

- Положение педали акселератора и скорость её нажатия

- Режим движения (Drive, Sport, Eco, Manual)

- Текущую передачу и температуру трансмиссионной жидкости

- Угол наклона автомобиля (при наличии датчиков)

- Нагрузку на двигатель (кондиционер, электросистемы)

В адаптивных АКПП компьютер дополнительно анализирует стиль вождения (резкость разгонов/торможений, продолжительность режимов) и корректирует алгоритмы переключений под конкретного водителя, накапливая статистику во время эксплуатации.

| Тип АКПП | Особенности управления компьютером |

|---|---|

| Гидравлические АКПП | Базовое управление соленоидами гидроблока, простые алгоритмы |

| Электрогидравлические (например, ZF 6HP) | Полный электронный контроль давления, адаптивные функции |

| Роботизированные коробки (DSG, DCT) | Управление сцеплениями и синхронизаторами, предвыбор передач |

| Вариаторы (CVT) | Контроль положения шкивов, симуляция "фиксированных" передач |

Принудительные команды (кикдаун, ручной режим) имеют приоритет, но компьютер обеспечивает их безопасное выполнение, предотвращая перегрузки. Диагностика неисправностей и аварийные режимы (например, фиксация на 3-й передаче) также реализуются через бортовой компьютер.

Датчики скорости входного/выходного валов АКПП

Датчики скорости входного и выходного валов – критически важные компоненты электронной системы управления АКПП. Они непрерывно измеряют частоту вращения первичного (входного) вала коробки, соединённого с двигателем, и вторичного (выходного) вала, передающего крутящий момент на колёса. Без точных данных от этих сенсоров корректная работа автоматической трансмиссии невозможна.

Электронный блок управления (ЭБУ) АКПП анализирует сигналы датчиков в реальном времени для определения фактического передаточного числа, оценки пробуксовки гидротрансформатора и текущей скорости автомобиля. Эти данные являются основой для алгоритмов переключения передач, управления блокировкой гидротрансформатора и активации аварийных режимов при неисправностях.

Типы датчиков и принципы работы

В современных АКПП применяются два основных типа датчиков скорости:

- Индуктивные (магнитные): Генерируют переменное напряжение при прохождении зубьев задающего диска (ротора) через магнитное поле катушки. Частота сигнала пропорциональна скорости вращения вала.

- На основе эффекта Холла: Формируют цифровой импульсный сигнал при взаимодействии магнитного поля ротора с полупроводниковым элементом. Отличаются высокой точностью на низких оборотах.

| Характеристика | Индуктивный датчик | Датчик Холла |

|---|---|---|

| Тип сигнала | Аналоговый (синусоида) | Цифровой (прямоугольные импульсы) |

| Точность на низких оборотах | Ограничена | Высокая |

| Необходимость внешнего питания | Нет | Да (+5V или +12V) |

| Чувствительность к помехам | Повышенная | Низкая |

Оба типа датчиков устанавливаются в корпусе АКПП в непосредственной близости от валов. Входной вал оснащается датчиком частоты вращения турбины (TSS), а выходной – датчиком скорости автомобиля (VSS). Их взаимосвязанная работа позволяет ЭБУ:

- Рассчитывать оптимальный момент и скорость переключения передач.

- Контролировать пробуксовку гидротрансформатора.

- Определять механический износ фрикционов по разнице скоростей валов.

- Активировать аварийный режим при расхождении показаний.

Отказ любого из датчиков приводит к фиксации АКПП на одной передаче (чаще третьей), загоранию индикатора Check Engine и записи кода ошибки в память ЭБУ. Диагностика выполняется путём сравнения эталонных и фактических значений сигналов с помощью осциллографа или сканера.

Датчик положения селектора передач

Датчик положения селектора передач (ДПС) – критически важный компонент электронной системы управления автоматической коробкой передач (АКПП). Он непрерывно отслеживает текущее положение рычага селектора, выбранное водителем (P, R, N, D, S, L и др.). Эта информация является фундаментальной для работы АКПП, так как определяет базовую логику переключения передач и активации соответствующих функций.

Без точных данных от ДПС блок управления двигателем (ЭБУ) и блок управления АКПП (TCM) не смогут корректно интерпретировать намерения водителя и управлять гидравлической системой коробки. Неисправность датчика приводит к серьезным сбоям в работе трансмиссии и может заблокировать движение автомобиля или создать аварийную ситуацию.

Принцип работы и типы датчиков

Датчик преобразует механическое положение селектора в электрический сигнал (чаще всего – изменение напряжения или набор цифровых кодов), понятный блокам управления. Основные типы:

- Контакные (механические) многоточечные переключатели: Селектор физически перемещает подвижный контакт по набору неподвижных контактов (дорожек), соответствующих каждому положению. Просты, но подвержены износу и окислению контактов.

- Бесконтактные датчики:

- Магнитные (на эффекте Холла): Магнит, закрепленный на селекторе, перемещается относительно неподвижного датчика Холла. Изменение магнитного поля генерирует пропорциональное напряжение.

- Оптические: Используют светодиод и фотоприемник. Положение селектора определяется перекрытием светового луча специальной шторкой с прорезями.

Датчик обычно расположен непосредственно на валу селектора АКПП или в районе его основания в салоне. Его сигнал передается по проводам в TCM и часто дублируется в ЭБУ двигателя.

| Тип ДПС | Принцип действия | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|

| Контакный (Механический) | Замыкание/размыкание контактов | Простота, низкая стоимость | Износ, окисление контактов, помехи |

| Магнитный (Холла) | Изменение магнитного поля | Высокая надежность, долговечность, помехоустойчивость | Чувствительность к сильным магнитным полям (редко) |

| Оптический | Прерывание светового луча | Высокая точность, бесконтактность | Чувствительность к загрязнению оптических элементов |

Основные функции ДПС в системе АКПП:

- Информирование TCM/ЭБУ: Точная идентификация выбранного водителем режима (P, R, N, D и т.д.).

- Разрешение пуска двигателя: Блокировка стартера (через ЭБУ) при любом положении, кроме P и N (функция безопасности).

- Активация задних фонарей: Автоматическое включение фонарей заднего хода при выборе положения R.

- Управление гидроблоком: Подача сигнала на электромагнитные клапаны (соленоиды) для включения нужных пакетов фрикционов и тормозов, соответствующих режиму.

- Блокировка селектора: Предотвращение случайного переключения (например, из P без нажатия на тормоз) через электромеханический замок.

Распространенные признаки неисправности ДПС включают невозможность запуска двигателя (кроме P/N), отсутствие реакции АКПП на перемещение селектора, застревание в одном режиме, самопроизвольное переключение, включение не того режима, загорание контрольной лампы "Check Engine" с кодами ошибок типа P0705 (неисправность цепи ДПС). Диагностика требует сканирования кодов ошибок и проверки сигналов датчика мультиметром или осциллографом.

Принцип работы АКПП на старте движения

При нажатии водителем педали тормоза и перевода селектора в режим "D" (Drive) гидроблок АКПП активирует первый канал давления масла. Масло ATF направляется к пакетам фрикционов, подготавливая к включению элементы первой передачи. Одновременно гидротрансформатор заполняется трансмиссионной жидкостью, создавая гидравлическую связь между двигателем и входным валом коробки, но без жесткой кинематической блокировки.

После отпускания тормоза и нажатия на акселератор частота вращения коленвала двигателя возрастает. Крыльчатка насосного колеса гидротрансформатора интенсивнее перемещает масло на турбинное колесо, передавая крутящий момент через реактор на входной вал АКПП. Фрикционные диски первой передачи под давлением ATF сжимаются, жестко соединяя солнечную шестерню, водило планетарного ряда и коронную шестерню в требуемой конфигурации. Планетарный редуктор начинает передавать усиление момента на выходной вал.

Ключевые этапы старта

Процесс включает последовательность действий:

- Подготовка фрикционов: Масляный насос создает давление для сжатия дисков пакета первой передачи.

- Гидравлическое сцепление: Гидротрансформатор передает крутящий момент за счет циркуляции ATF между лопастями насосного и турбинного колес.

- Блокировка элементов планетарного ряда: Активированные фрикционы фиксируют компоненты планетарной передачи для получения необходимого передаточного числа.

- Передача момента на колеса: Выходной вал вращается с увеличенным крутящим моментом через главную передачу и дифференциал.

Важно: При старте под уклон электронный блок управления (ЭБУ) может задействовать фрикционы заднего хода для предотвращения отката, используя функцию Hill Holder.

| Компонент | Роль при старте |

|---|---|

| Гидротрансформатор | Беспрерывная передача момента с плавным умножением усилия (до 2-3 раз) |

| Фрикционные пакеты | Жесткое замыкание элементов планетарного механизма |

| Гидроблок | Распределение давления ATF к исполнительным механизмам |

| ЭБУ | Корректировка давления и момента блокировки на основе данных датчиков |

Переключение на повышенную передачу: алгоритм

Переключение на повышенную передачу в АКПП происходит при снижении нагрузки на двигатель и достижении определенных параметров движения. Электронный блок управления (ЭБУ) непрерывно анализирует данные от датчиков, определяя оптимальный момент для смены передачи.

Ключевые факторы, влияющие на решение ЭБУ: скорость автомобиля, положение педали акселератора, текущие обороты коленвала, температура рабочей жидкости и выбранный режим коробки (Drive, Sport, Eco). Переключение инициируется только при совпадении всех заданных условий для конкретной передачи.

Последовательность действий при переключении

- Фиксация условий переключения: ЭБУ регистрирует устойчивое соответствие скорости/оборотов заданным значениям для целевой передачи.

- Подготовка гидравлики: Модуль управления направляет жидкость ATF к соленоидам, отвечающим за муфту/тормоз следующей передачи.

- Фаза перекрытия:

- Плавное снижение давления на фрикционах текущей передачи

- Параллельное увеличение давления на фрикционах повышенной передачи

- Синхронизация: Корректировка оборотов двигателя через систему управления впрыском для минимизации рывков.

- Завершение переключения: Полная блокировка элементов повышенной передачи и сброс давления на элементах предыдущей.

| Элемент управления | Действие при переключении ↑ |

|---|---|

| Соленоиды подачи давления | Перенаправляют ATF с фрикционов низшей передачи на фрикционы высшей |

| Клапан переключения | Обеспечивает плавное перераспределение потока жидкости |

| ЭБУ двигателя | Корректирует момент зажигания и подачу топлива |

Кик-даун: принудительное понижение передачи

Кик-даун – это функция автоматической коробки передач (АКПП), активируемая резким нажатием педали акселератора до упора. Механическая блокировка или электронный датчик в педали передают сигнал блоку управления АКПП о необходимости экстренного ускорения.

В ответ электроника АКПП принудительно переключается на одну или несколько передач вниз (например, с 4-й на 2-ю), даже если обороты двигателя не достигли обычного порога переключения. Это обеспечивает мгновенный выход на максимальный крутящий момент и интенсивный разгон за счёт работы двигателя в зоне высоких оборотов.

Особенности реализации

- Механический привод: В старых АКПП тросик от педали газа напрямую открывал клапан понижения в гидроблоке.

- Электронное управление: Современные коробки используют сигнал датчика положения педали, обрабатываемый ЭБУ.

| Тип АКПП | Особенность кик-дауна |

|---|---|

| Гидромеханические (классические) | Чёткий механический/электрический срабатывание, ощутимый толчок при переключении |

| Роботизированные (DCT) | Максимально быстрое понижение за счёт предварительного выбора следующей передачи |

| Вариаторы (CVT) | Имитация переключений: резкое изменение передаточного отношения для "виртуального" понижения |

Важные нюансы: Для предотвращения повреждений кик-даун блокируется при:

- Чрезмерно высокой скорости движения.

- Критическом перегреве трансмиссионной жидкости.

- Активированных режимах экономии (Eco, Snow).

Механизм включения задней скорости

Включение задней скорости (R) в АКПП коренным образом отличается от выбора передач переднего хода. Его главная задача – изменить направление вращения выходного вала относительно входного. Достигается это за счет использования специальной конфигурации планетарных рядов, в которой для получения реверса задействуется дополнительный элемент – водило планетарных шестерен (сателлитов) или применяется дополнительный планетарный ряд.

Для фиксации элементов планетарного механизма в положении, необходимом для реверса, используются те же типы исполнительных устройств, что и для передних передач: фрикционные муфты (пакеты) и тормозные ленты. Однако их комбинация и точки приложения усилия уникальны для режима R. Гидравлическая система направляет давление масла строго на те сервоприводы (поршни), которые активируют именно эти фрикционные элементы, блокируя или соединяя нужные части планетарной передачи.

Ключевые компоненты и принцип действия

Основная работа по реверсу ложится на планетарный редуктор:

- Входной вал соединен с солнечной шестерней (или коронной).

- Выходной вал соединен с другим элементом ряда (чаще с водилом сателлитов).

- Тормозная лента или фрикционный пакет жестко фиксирует третий элемент ряда (обычно коронную шестерню или водило) на картере коробки.

Фиксация одного из элементов планетарного механизма заставляет сателлиты вращаться не только вокруг своих осей, но и обкатываться вокруг зафиксированного элемента. Это движение сателлитов передается на выходной вал через водило, заставляя его вращаться в противоположном направлении относительно входного вала.

Гидравлическое управление реверсом осуществляется так:

- Водитель переводит селектор в положение "R".

- Электронный блок управления (ЭБУ) или гидравлический клапан (в старых АКПП) получает сигнал.

- Направляющий клапан перенаправляет поток трансмиссионного масла под давлением.

- Масло поступает в гидроцилиндр (сервопривод) тормозной ленты и/или на поршень фрикционного пакета, отвечающего за реверс.

- Сервопривод затягивает ленту, а поршень сжимает фрикционный пакет, блокируя требуемый элемент планетарного ряда.

- Планетарный механизм переходит в конфигурацию реверса, меняя направление вращения выходного вала.

Важное отличие между приводами:

| Тип привода | Особенность включения задней скорости |

|---|---|

| Задний привод (RWD) | Выходной вал АКПП вращается в обратную сторону относительно входного вала. Реверсируется непосредственно вращение, идущее к карданному валу и заднему мосту. |

| Передний привод (FWD) | В коробке (часто называемой трансмиссией) реверсируется вращение промежуточного вала внутри АКПП. Этот реверсированный вал затем передает движение через главную передачу и дифференциал на приводы передних колес. Сами колеса вращаются в нужном для заднего хода направлении. |

Активация задней скорости требует полной остановки автомобиля. Современные системы управления АКПП имеют защиту, предотвращающую включение "R" при движении вперед. Механизм реверса подвергается значительным нагрузкам, поэтому включение должно происходить плавно, без резких нажатий на газ.

Функция паркинга: зуб блокировки выходного вала

Функция паркинга (режим "P") в АКПП обеспечивает полную блокировку трансмиссии для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля на стоянке. Ключевым элементом этой системы является зуб блокировки (парковочный палец), механически фиксирующий выходной вал коробки передач.

При активации режима "P" через селектор, механическая связь передается на парковочный механизм. Зуб блокировки, выполненный из высокопрочной стали, входит в зацепление с зубчатым сектором (парковочным колесом), жестко зафиксированным на выходном валу АКПП. Это создает неразъемное соединение, полностью останавливающее вращение вала.

Принцип работы и особенности

- Механическая блокировка: В отличие от гидравлической блокировки в других режимах, паркинг использует чисто механический замок, обеспечивающий абсолютную неподвижность.

- Зацепление только при остановке: Система спроектирована так, что зуб входит в пазы сектора исключительно при полной остановке авто. Попытка включить "P" в движении вызывает удар и поломку.

- Дублирование стояночного тормоза: Режим "P" не заменяет ручной тормоз. На склонах нагрузка распределяется между зубом блокировки и фрикционами коробки.

| Компонент | Функция |

| Зуб блокировки | Стальной штифт, входящий в зацепление с парковочным колесом |

| Парковочное колесо | Зубчатый сектор на выходном валу с калиброванными пазами |

| Кулиса селектора | Преобразует движение рычага в усилие для ввода зуба |

| Возвратная пружина | Автоматически выводит зуб из зацепления при снятии с "P" |

Для снятия с паркинга необходимо нажать педаль тормоза, разблокировав гидравлический или электронный предохранитель. Это позволяет через систему тяг высвободить зуб из зацепления. Повреждение механизма (например, погнутый зуб) приводит к самопроизвольному выкатыванию авто или невозможности включения режима.

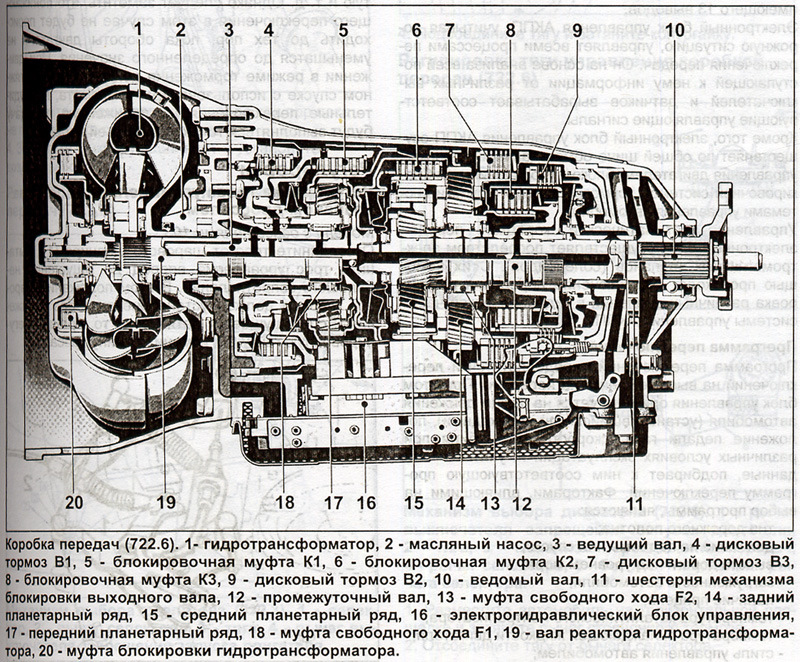

Классическая гидромеханическая коробка

Классическая гидромеханическая АКПП представляет собой комбинированное устройство, состоящее из гидротрансформатора и планетарной механической коробки передач. Гидротрансформатор выполняет функции сцепления и обеспечивает плавное изменение крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Он заполнен специальным маслом (ATF), передающим энергию через вращение лопастей турбинного, насосного и реакторного колес.

Планетарные ряды отвечают за изменение передаточного числа. Каждый ряд включает солнечную шестерню, планетарные шестерни-сателлиты, водило и коронную шестерню. Блокировка отдельных элементов фрикционными пакетами и тормозами под управлением гидроблока позволяет формировать разные передачи без разрыва потока мощности.

Ключевые компоненты системы

- Гидротрансформатор: Обеспечивает плавное трогание и автоматическое сцепление

- Планетарные редукторы: Формируют передаточные отношения

- Фрикционные пакеты: Блокируют элементы планетарных рядов

- Гидравлический блок: Распределяет давление масла через клапаны

- Масляный насос: Создает рабочее давление в системе

Принцип переключения передач

- ЭБУ анализирует скорость авто, обороты двигателя и положение педали газа

- Соленоиды гидроблока направляют ATF к нужным фрикционам

- Фрикционные диски сжимаются, блокируя элементы планетарного ряда

- Реакторное колесо гидротрансформатора автоматически блокируется на высоких скоростях

| Преимущества | Недостатки |

|---|---|

| Плавность хода и переключений | Сложность конструкции и ремонта |

| Высокая надежность при правильном обслуживании | Повышенный расход топлива |

| Автоматическая адаптация к нагрузке | Задержки при переключениях |

Важно: Работоспособность системы зависит от уровня и состояния трансмиссионной жидкости (ATF), которая выполняет функции смазки, охлаждения и передачи усилия. Регулярная замена ATF согласно регламенту производителя критична для ресурса агрегата.

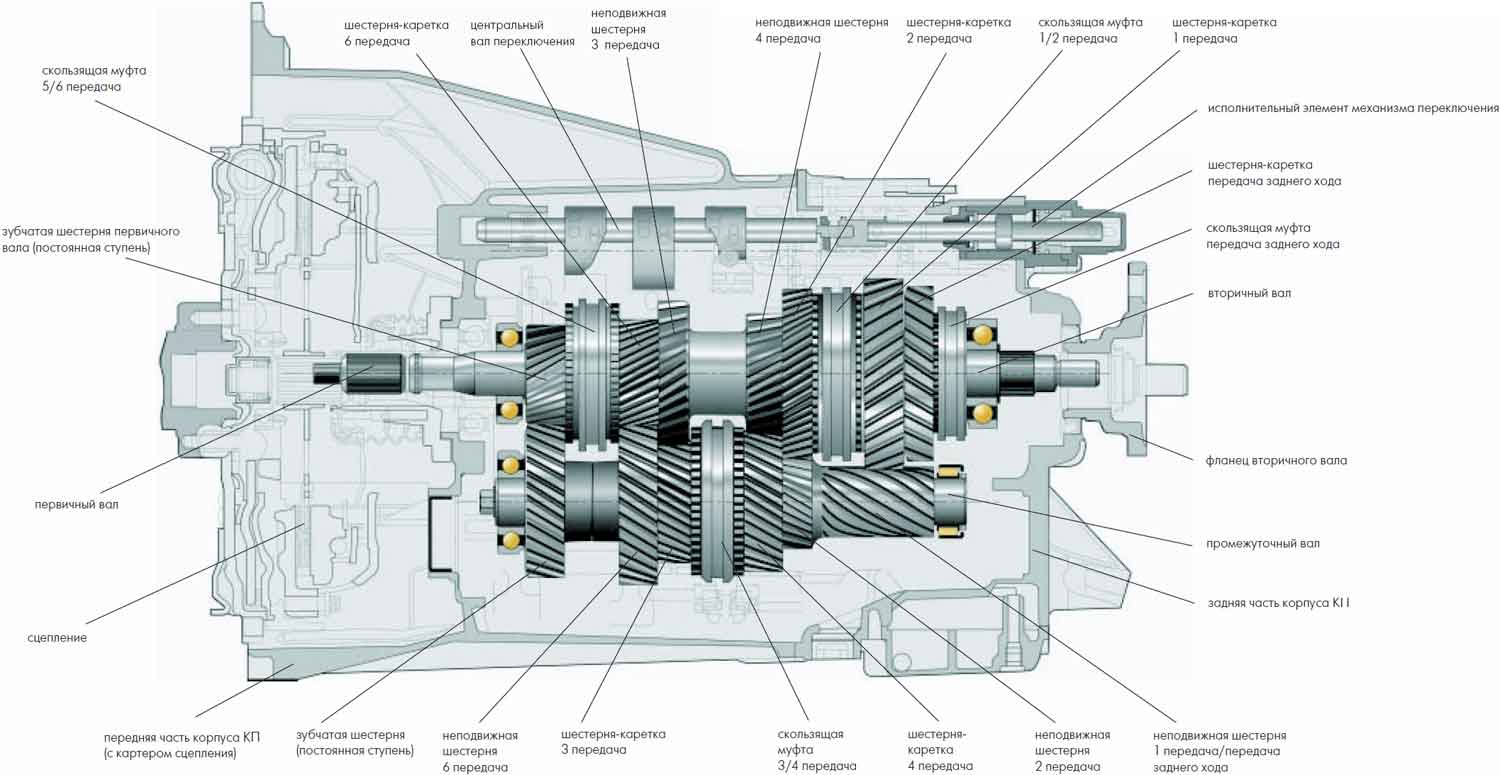

Роботизированная коробка (робот) с одним сцеплением

Конструктивно роботизированная коробка передач (РКПП) с одним сцеплением базируется на традиционной механической КПП. Ключевое отличие заключается в автоматизации процессов выжима сцепления и переключения ступеней. За эти функции отвечают сервоприводы – актуаторы, управляемые электронным блоком управления (ЭБУ). Актуаторы бывают электрическими (с электродвигателями и редукторами) или гидравлическими (с гидроцилиндрами и электромагнитными клапанами). Сцепление используется стандартное, фрикционного типа, одно, аналогичное применяемому в МКПП.

Принцип работы основан на алгоритмах ЭБУ, который анализирует данные от датчиков (скорость, положение педали газа, режим движения). При необходимости переключения передачи ЭБУ последовательно подает команды актуаторам: сначала размыкает сцепление, затем перемещает синхронизаторы для выключения текущей и включения новой передачи, после чего плавно (или ступенчато) замыкает сцепление. Весь процесс происходит с разрывом потока мощности от двигателя к колесам на время переключения, аналогично действиям водителя на "механике".

Характеристики и особенности

Ключевые особенности и отличия:

- Разрыв мощности: Главный недостаток – ощутимый разрыв тяги и задержка при переключениях (0.5-2 секунды), так как используется только одно сцепление.

- Скорость и комфорт: Переключения обычно медленнее и менее плавные, особенно в режиме разгона, по сравнению с гидромеханическими АКПП или роботами с двумя сцеплениями (DSG). Характерны толчки и рывки при смене передач.

- Режимы работы: Часто присутствует ручной режим (Tiptronic), позволяющий водителю самостоятельно выбирать момент переключения с помощью селектора или подрулевых лепестков.

- Автоматизация рутины: Основное преимущество – избавление водителя от необходимости постоянно выжимать педаль сцепления и работать рычагом, особенно в городском трафике.

Сравнение свойств:

| Преимущества | Недостатки |

| Проще и дешевле в производстве, чем АКПП или робот с двумя сцеплениями | Замедленное переключение передач, рывки при смене ступеней |

| Лучшая топливная экономичность по сравнению с классической АКПП | Выраженный разрыв потока мощности при переключениях |

| Меньший вес, чем у гидромеханической АКПП | Быстрый износ сцепления при агрессивной езде или в пробках |

| Потенциально более высокий КПД, чем у АКПП | Ограниченная способность "предвидеть" переключения, как у DSG |

Преселективный робот с двойным сцеплением

Конструктивно данный тип трансмиссии объединяет два независимых сцепления и два первичных вала, заключенных в единый корпус. Одно сцепление отвечает за четные передачи (2, 4, 6), второе – за нечетные (1, 3, 5) и задний ход, что обеспечивает непрерывный поток мощности от двигателя к колесам.

Электронный блок управления прогнозирует следующую передачу на основе текущих параметров движения (скорость, положение педали акселератора, ускорение). Пока включена одна передача, следующая уже предварительно выбрана и ждет момента замыкания своего сцепления, что исключает разрывы мощности при переключениях.

Принцип работы и особенности

Ключевые этапы переключения:

- При работе на передаче (напр., 3-й) второй первичный вал уже вращается с синхронизированной скоростью для следующей передачи (напр., 4-й).

- ЭБУ размыкает сцепление нечетных передач и одновременно замыкает сцепление четных.

- Переключение происходит за 0.2-0.4 секунды без прерывания крутящего момента.

Преимущества:

- Мгновенные переключения без рывков

- Повышенный КПД и топливная экономичность

- Возможность ручного управления (лепестки/селектор)

Недостатки:

- Высокая сложность и стоимость ремонта

- Чувствительность к перегреву в пробках

- Увеличенная масса агрегата

| Тип сцепления | Преимущественное применение |

| Мокрое (в масляной ванне) | Высокомоментные двигатели, тяжелые авто |

| Сухое | Компактные авто, умеренный крутящий момент |

Распространенные обозначения: DSG (Volkswagen Group), PDK (Porsche), DCT (общее название), Powershift (Ford).

Бесступенчатый вариатор (CVT)

Конструктивно CVT состоит из двух раздвижных шкивов (ведущего и ведомого), соединённых металлическим ремнём или цепью. Каждый шкив образован коническими половинками, способными плавно сдвигаться и раздвигаться под гидравлическим управлением, изменяя рабочий диаметр.

Принцип работы основан на динамическом изменении передаточного отношения без фиксированных ступеней. При разгоне гидравлическая система раздвигает половинки ведущего шкива, уменьшая его диаметр, одновременно сдвигая половинки ведомого шкива, увеличивая его диаметр. Это обеспечивает бесконечное количество передаточных чисел в заданном диапазоне.

Ключевые особенности CVT

- Отсутствие фиксированных передач: Передаточное отношение изменяется плавно в зависимости от нагрузки и скорости.

- Гидроэлектронное управление: Блок управления анализирует данные (обороты двигателя, скорость, положение педали газа) и регулирует давление в гидравлических контурах шкивов.

- Типы передачи усилия:

- Клиноременной: Металлический ремень с набором тонких пластин.

- Клиноцепной: Цепь из металлических звеньев (выдерживает больший крутящий момент).

| Преимущества | Недостатки |

|---|---|

| Плавность хода (отсутствие толчков переключения) | "Зависание" двигателя на высоких оборотах при резком разгоне |

| Оптимизация расхода топлива | Ограниченный крутящий момент (исторически) |

| Динамичный разгон (двигатель работает в оптимальном диапазоне мощности) | Сложность и дороговизна ремонта |

| Компактность и малый вес | Специфический шум ("дронжание") |

Современные CVT часто имитируют ступенчатые переключения ("виртуальные передачи") для привычного ощущения водителя. Основная сфера применения – легковые автомобили и кроссоверы, где важны комфорт и экономичность.

Клиноременные вариаторы: конические шкивы

Основой клиноременного вариатора (CVT) является пара конических шкивов: ведущий (связанный с двигателем) и ведомый (соединённый с колёсами). Каждый шкив состоит из двух подвижных конусообразных половин, обращённых острыми концами друг к другу. Между шкивами натянут специальный клиновидный металлический ремень или цепь, передающая крутящий момент.

Изменение передаточного числа происходит за счёт синхронного сдвига половин шкивов. Когда конусы ведущего шкива сдвигаются, ремень выталкивается на больший радиус, увеличивая эффективный диаметр. Одновременно половины ведомого шкива раздвигаются, позволяя ремню опуститься на меньший радиус. Это обеспечивает плавное изменение соотношения скоростей вращения без фиксированных ступеней.

Ключевые особенности работы

Система управления (гидравлика или электроприводы) регулирует положение шкивов на основе данных о скорости, нагрузке и положении педали акселератора. Клиноременные вариаторы отличаются:

- Непрерывным изменением передаточного числа – двигатель работает в оптимальном диапазоне оборотов

- Отсутствием рывков при переключениях

- Повышенной топливной экономичностью в штатных режимах

Металлический ремень состоит из сотен стальных пластин, скреплённых гибкими стальными лентами. Такая конструкция выдерживает высокие нагрузки, но требует точного контроля натяжения. Основные ограничения – снижение КПД при резком разгоне и меньший крутящий момент по сравнению с классическими АКПП.

Цепные вариаторы в мощных автомобилях

В мощных автомобилях цепные вариаторы (CVT) применяются для плавного изменения передаточного числа без фиксированных ступеней. В отличие от клиноременных аналогов, здесь используется металлическая цепь сложной конструкции, состоящая из пластин и штифтов. Такая цепь передает крутящий момент за счет точечного контакта с коническими шкивами, способными сдвигаться и раздвигаться под гидравлическим управлением.

Главное преимущество цепной конструкции – высокая прочность на разрыв и устойчивость к деформациям. Это позволяет использовать вариаторы в автомобилях с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и крутящим моментом до 400 Н·м. Цепь эффективно работает при экстремальных нагрузках, минимизируя проскальзывание даже при резком старте или буксировке.

Ключевые особенности реализации

Для интеграции в мощные авто цепные CVT дополняются комплексом технологических решений:

- Усиленные шкивы – изготавливаются из высокопрочных сплавов с алмазоподобным покрытием для снижения трения

- Многофункциональная гидравлика – обеспечивает давление до 60 бар для мгновенного сжатия шкивов

- Адаптивные алгоритмы управления – имитируют "виртуальные передачи" при агрессивном вождении

| Параметр | Клиноременной CVT | Цепной CVT |

|---|---|---|

| Макс. мощность | до 180 л.с. | до 350 л.с. |

| КПД передачи | 88-92% | 94-97% |

| Ресурс (пробег) | 150-200 тыс. км | 250-300 тыс. км |

Несмотря на технологичность, цепные вариаторы имеют два существенных ограничения: запрет на длительную буксировку прицепов массой свыше 1.5 тонн и требовательность к температурным режимам. Перегрев масла выше 120°C вызывает принудительное снижение мощности для защиты узла.

Тороидный вариатор: альтернативная конструкция

Тороидный вариатор использует принцип передачи крутящего момента через трение между вращающимися конусообразными поверхностями. Основными элементами конструкции являются два соосных тороидных диска (ведущий и ведомый), между которыми расположены специальные ролики. Эти ролики, зажатые между дисками под высоким давлением, изменяют свое положение относительно их осей вращения.

Изменение передаточного числа происходит за счет смещения роликов вдоль оси дисков. При вертикальном положении ролика (перпендикулярно оси) передаточное отношение равно 1:1. Наклон ролика вперед или назад изменяет точку контакта с дисками, уменьшая или увеличивая эффективный радиус вращения, что обеспечивает бесступенчатое изменение передачи.

Ключевые особенности и характеристики

Конструктивные компоненты:

- Два тороидных диска с вогнутой поверхностью

- Два или более прецизионных ролика

- Гидравлическая система прижима роликов

- Электронный блок управления с сервоприводами

Преимущества:

- Высокий КПД (до 90%) благодаря чисто фрикционной передаче

- Мгновенная реакция на изменение нагрузки

- Компактность конструкции при высокой мощности

- Плавность хода без рывков переключения

Недостатки:

- Экстремальные контактные нагрузки в зоне трения

- Требование к сверхпрочным материалам (керамика, спецстали)

- Высокая стоимость производства

- Чувствительность к качеству смазочных материалов

Сравнение с клиноременными вариаторами:

| Параметр | Тороидный | Клиноременный |

| Макс. крутящий момент | До 400 Нм | До 350 Нм |

| Ресурс | ~200 000 км | ~150 000 км |

| Шумность | Минимальная | Высокая на износе |

Применялся преимущественно в премиальных автомобилях (Nissan Gloria, Infiniti QX4) из-за технологической сложности. Современное развитие сосредоточено на гибридных системах, где вариатор работает в паре с электромоторами, компенсируя недостатки обеих технологий.

Адаптивные АКПП с самообучающимися алгоритмами

Адаптивные коробки передач оснащены интеллектуальными блоками управления, которые непрерывно анализируют стиль вождения, дорожные условия и нагрузку на двигатель. Датчики фиксируют параметры: скорость, ускорение, положение педали газа, угол уклона дороги и температуру масла, передавая данные в электронный контроллер.

На основе собранной информации процессор корректирует алгоритмы переключения передач, запоминая предпочтения водителя и адаптируя работу трансмиссии под конкретные условия. Например, при агрессивном разгоне система автоматически сокращает время переключений, а в пробках минимизирует рывки для плавного старта.

Ключевые особенности самообучающихся АКПП

- Динамическая оптимизация: Автоматическая подстройка точек переключения под манеру вождения (спортивная/экономичная).

- Прогнозирование сценариев: Анализ повторяющихся ситуаций (например, ежедневный горный серпантин) для упреждающего выбора передачи.

- Адаптация к износу: Компенсация изменений в работе фрикционов и гидротрансформатора за счёт коррекции давления масла.

Принцип работы адаптивного алгоритма

- Сбор данных с датчиков (частота вращения валов, давление в магистралях, положение дроссельной заслонки).

- Сравнение текущих параметров с эталонными значениями, заложенными производителем.

- Корректировка управляющих сигналов (гидравлика/электромагниты) для изменения моментов переключения.

- Сохранение адаптированных настроек в энергонезависимой памяти ЭБУ.

| Параметр анализа | Влияние на работу АКПП |

|---|---|

| Резкость нажатия педали акселератора | Смещение точек переключения в диапазон высоких оборотов |

| Частота торможения двигателем | Оптимизация моментов понижающих переключений |

| Длительное движение на постоянной скорости | Активация режима экономии топлива |

Важно: Для сброса накопленных адаптаций (например, после ремонта) требуется принудительная инициализация ЭБУ через диагностическое оборудование. Без этой процедуры коробка может сохранять некорректные настройки, подходящие предыдущему владельцу.

Типтроник: ручное переключение на автомате

Типтроник (Tiptronic) – технология автоматических коробок передач, позволяющая водителю вручную выбирать передачи при сохранении автоматического режима работы. Разработанная концерном Porsche в 1990-х годах, система стала популярным решением для совмещения комфорта автомата и контроля механики.

Функция активируется через отдельный селектор («+» и «–») или подрулевые лепестки, давая возможность принудительно повышать или понижать передачи без сцепления. Электронный блок управления (ЭБУ) предотвращает критические режимы работы, автоматически корректируя действия водителя при риске повреждения АКПП.

Принцип работы и особенности

При переключении в режим «Типтроник» ЭБУ передает управление выбором передачи водителю, но сохраняет контроль над безопасностью:

- Защита от превышения оборотов: Принудительно повышает передачу, если двигатель достигает красной зоны тахометра.

- Предотвращение остановки двигателя: Автоматически понижает передачу при критическом падении оборотов.

- Адаптация к стилю вождения: Алгоритмы анализируют манеру переключений и динамику, подстраивая работу коробки под активное или спокойное управление.

Ключевые отличия от классического автомата:

- Возможность фиксации на выбранной передаче (например, для торможения двигателем).

- Сокращение времени реакции на действия водителя до 0.1–0.3 секунды.

- Поддержка спортивных режимов с удлиненными оборотами переключения.

| Преимущества | Недостатки |

| Гибкость управления (автомат + ручной контроль) | Увеличение стоимости и сложности АКПП |

| Безопасность за счет электронных ограничений | Задержки при переключении (у бюджетных моделей) |

| Оптимизация для динамичной езды | Высокие требования к качеству обслуживания |

Технология применяется в гидромеханических АКПП, роботизированных коробках (PDK) и вариаторах с виртуальными передачами. Современные реализации, такие как Shift-tronic (Hyundai/KIA) или Steptronic (BMW), используют аналогичный принцип, расширяя функциональность базовой концепции.

Режимы эксплуатации АКПП: P-R-N-D

Основные позиции селектора автоматической трансмиссии (P-R-N-D) составляют базовую схему управления автомобилем. Эти режимы обеспечивают контроль над направлением движения, безопасность при парковке и нейтральном положении.

Каждый режим активирует строго определенные функции гидравлической системы и планетарных механизмов АКПП. Неправильное использование может привести к механическим повреждениям трансмиссии.

| Режим | Назначение | Важные особенности |

|---|---|---|

| P (Parking) | Блокировка выходного вала | Включается только при полной остановке. Активирует парковочный штифт, фиксирующий колеса |

| R (Reverse) | Задний ход | Требует полной остановки перед включением. Задействует реверсную передачу планетарного ряда |

| N (Neutral) | Нейтральная передача | Размыкает связь двигателя с колесами. Допустима кратковременная буксировка |

| D (Drive) | Движение вперед | Основной режим для езды. Автоматически переключает передачи 1-6 в зависимости от скорости и нагрузки |

Ключевые правила использования

- Переключение в P и R допустимо только при нулевой скорости

- В режиме N на уклонах обязательно применение ручного тормоза

- Длительная езда в D с постоянным торможением двигателем требует активации пониженных диапазонов (при наличии)

- Переход между R и D осуществляется через кратковременную фиксацию в N

Спортивный режим S: особенности работы

При активации спортивного режима (S) электронный блок управления трансмиссией (ЭБУ) переходит на агрессивный алгоритм переключения передач. Система задерживает повышающие переключения до достижения высоких оборотов двигателя, приближающихся к зоне максимальной мощности. Это обеспечивает интенсивный разгон за счет полного использования крутящего момента и мощности силового агрегата.

Понижающие переключения происходят быстрее и при более резком нажатии педали акселератора. ЭБУ разрешает кратковременное превышение допустимых оборотов при кикдауне, а также активнее задействует режим торможения двигателем при сбросе газа. Параллельно может корректироваться работа электронных систем стабилизации и рулевого управления для повышения отклика автомобиля.

Ключевые отличия от режима D

- Повышенные точки переключения – передачи вверх включаются при 4500-6500 об/мин вместо 2500-4000 об/мин в D

- Минимизация "раскачки" – исключаются частые переключения между соседними передачами в горной местности

- Приоритет пониженных передач – трансмиссия дольше удерживает текущую передачу при частичном сбросе газа

- Блокировка высших ступеней – в классических АКПП может отключаться использование повышающей передачи (Overdrive)

| Параметр | Режим D | Режим S |

| Обороты переключения ↑ | Оптимальные для экономии | В зоне максимальной мощности |

| Реакция на кикдаун | Задержка 0.5-1.5 сек | Мгновенный переход на 1-2 ступени ↓ |

| Торможение двигателем | Плавное, с ранним ↑ | Активное, с задержкой ↑ |

Важно: продолжительное использование S-режима увеличивает расход топлива на 15-25% и интенсивность износа двигателя. В роботизированных КПП (DSG) и преселективных коробках дополнительно активируется алгоритм предварительного выбора следующей передачи для сокращения времени переключения до 80-150 мс.

Зимний режим W: старт со второй передачи

Зимний режим (часто обозначается W, Winter или снежинкой) – специальная функция автоматических трансмиссий, разработанная для безопасного старта на скользком покрытии. Его ключевая особенность – принудительный старт движения автомобиля исключительно со второй передачи, минуя первую. Это позволяет минимизировать крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса в начальный момент трогания.

Активация режима обычно осуществляется кнопкой на селекторе АКПП или в отдельной зоне панели управления. При включении блок управления трансмиссией перестраивает алгоритм переключений: запрещает использование первой передачи на старте, ограничивает произвольные переключения на пониженные ступени при резком нажатии газа и может активировать более ранние переключения на повышенные передачи для поддержания плавности хода.

Принцип работы и эффект

Старт со второй передачи достигается за счет электронной блокировки гидравлической системы АКПП или прямого запрета в программе блока управления. В результате:

- Снижается тяговое усилие: передаточное число второй передачи меньше, чем у первой, что уменьшает крутящий момент на колесах.

- Уменьшается пробуксовка: колесам сложнее сорваться в скольжение из-за меньшего усилия.

- Обеспечивается плавное ускорение: автомобиль трогается "натягом", без рывков.

Особенности использования и ограничения

| Преимущества | Недостатки и ограничения |

|

|

Важно: Режим W предназначен только для старта в сложных условиях. После начала движения и выхода на устойчивую скорость АКПП продолжает работать в стандартном режиме. Длительная езда с активированным зимним режимом на сухой дороге приводит к перегреву трансмиссии и износу фрикционов.

Обслуживание гидравлических АКПП: замена масла