Защита генератора - что нужно, зачем и как делается

Статья обновлена: 14.01.2026

Генераторы как ключевые элементы энергосистем требуют комплексной защиты для обеспечения их надежной и бесперебойной работы. Отказ генератора может привести к масштабным авариям, значительным экономическим потерям и нарушению электроснабжения потребителей.

Требования к защите определяются режимами эксплуатации, конструктивными особенностями агрегата и нормативными документами. Они должны гарантировать селективное отключение поврежденного оборудования при минимальном времени срабатывания.

Назначение защит – предотвращение разрушения генератора при внутренних повреждениях (замыкания обмоток, витковые КЗ), аномальных режимах (перегрузка, несимметрия токов, потеря возбуждения) и внешних воздействиях (повышение частоты, качания мощности).

Принципы выполнения базируются на непрерывном контроле электрических параметров (токов, напряжений, сопротивления), теплового состояния и механических характеристик. Современные системы используют микропроцессорные терминалы, объединяющие функции мониторинга, автоматики и регистрации аварийных событий.

Угрозы и потенциальные повреждения при отказах

Отказы в работе генератора создают комплекс угроз, способных вызвать катастрофические повреждения основного оборудования, вспомогательных систем и создать аварийную ситуацию для персонала. Эти угрозы возникают как при внутренних неисправностях самого генератора, так и при внешних воздействиях со стороны энергосистемы или связанного оборудования.

Несвоевременное или некорректное отключение поврежденного генератора приводит к развитию повреждений, переходу их в неконтролируемую фазу и значительному увеличению масштабов разрушений. Это влечет за собой длительный, сложный и дорогостоящий ремонт, существенные финансовые потери из-за простоя и потенциальную опасность для окружающей среды.

Основные типы угроз и последствия

Ключевые виды отказов и связанные с ними повреждения включают:

- Электрические повреждения обмоток:

- Межвитковые замыкания: Локальный перегрев, разрушение изоляции, возможное развитие в замыкание на землю или между фазами.

- Замыкания на землю статора: Протекание больших токов, дугообразование, прогар сердечника статора и обмотки.

- Межфазные замыкания: Огромные токи КЗ, тепловое и динамическое разрушение обмоток, дуговые повреждения активной стали.

- Обрывы в цепи статора: Несимметрия токов и напряжений, перегрев, вибрация.

- Повреждения ротора:

- Замыкания на землю обмотки возбуждения: Повышение потенциала ротора, риск второго замыкания и протекания больших токов через подшипники.

- Межвитковые замыкания ротора: Несимметрия магнитного поля, вибрация ротора, износ подшипников, возможное задевание ротора за статор.

- Обрыв стержней демпферной обмотки (для явнополюсных машин): Локальный перегрев, увеличение вибрации.

- Механические повреждения:

- Потеря возбуждения: Работа генератора в асинхронном режиме, перегрев ротора, вибрация из-за скольжения, опасность нарушения устойчивости энергосистемы.

- Повышение частоты вращения (при сбросе нагрузки без отключения турбины): Механические разрушения ротора и лопаток турбины из-за центробежных сил.

- Вибрация (из-за дисбаланса, задевания, тепловой деформации): Разрушение подшипников, уплотнений, возможное задевание ротора о статор.

- Тепловые повреждения:

- Перегрузка по току статора/ротора: Превышение допустимой температуры изоляции, ускоренное старение, пробой изоляции.

- Нарушение системы охлаждения (потеря воды/водорода, отказ насосов/вентиляторов): Общий перегрев активных частей генератора, тепловое повреждение изоляции.

- Внешние воздействия:

- Короткие замыкания в энергосистеме: Большие токи КЗ через генератор, динамические усилия, тепловое воздействие.

- Несинхронное включение: Огромные токи и динамические удары, сравнимые с межфазным КЗ.

- Симметричные и несимметричные перегрузки: Тепловое повреждение обмоток и сердечника.

Потенциальные повреждения от перечисленных угроз носят каскадный характер. Например, замыкание на землю статора без отключения быстро перерастает в межфазное КЗ; потеря возбуждения вызывает перегрев ротора и сильную вибрацию, способную привести к механическому разрушению; нарушение охлаждения вызывает перегрев, ведущий к пробою изоляции и электрическому повреждению обмоток.

| Тип отказа | Непосредственное повреждение | Потенциальное развитие повреждения |

|---|---|---|

| Замыкание на землю в статоре | Прогар изоляции и активной стали в точке замыкания | Переход в межфазное КЗ, обширное разрушение обмоток и сердечника |

| Межвитковое замыкание в роторе | Локальный перегрев, деформация ротора | Сильная вибрация, задевание ротора о статор, разрушение подшипников |

| Потеря возбуждения | Перегрев ротора, асинхронный ход | Термическое разрушение обмотки ротора, потеря устойчивости, каскадное отключение |

| Нарушение охлаждения | Общий перегрев активных частей | Пробой изоляции, межвитковое или замыкание на землю, возгорание |

Обеспечение непрерывности электроснабжения

Непрерывность питания критична для потребителей, особенно ответственных категорий: промышленных предприятий, медицинских учреждений и систем жизнеобеспечения. Прерывание работы генератора из-за внутренних повреждений или системных аварий приводит к значительным экономическим потерям, технологическим нарушениям и потенциально опасным ситуациям.

Защита генератора обеспечивает непрерывность электроснабжения за счет селективного выявления и локализации повреждений в минимальные сроки. Это предотвращает распространение аварий на смежные участки сети, минимизирует время простоя оборудования и позволяет сохранить питание неповрежденных секций через резервные вводы или систему АВР.

Ключевые принципы реализации

- Селективность сетевыми защитами: четкая координация с релейной защитой питающих трансформаторов и линий для отключения только аварийного участка.

- Резервирование устройств: применение дублирующих защит (основной и резервной) на разных принципах действия (например, дифференциальная + дистанционная).

- Автоматическое восстановление: интеграция с системами АВР (Автоматического Включения Резерва) для переключения на альтернативные источники питания.

- Быстродействие: срабатывание защит за минимально возможное время (десятки миллисекунд) для сохранения устойчивости энергосистемы.

| Угроза непрерывности | Защитная мера |

|---|---|

| Короткие замыкания в обмотках статора | Дифференциальная защита, токовая отсечка |

| Потеря возбуждения | Защита минимального сопротивления |

| Перегрузка по току | МТЗ (Максимальная Токовая Защита) с выдержкой времени |

| Асимметрия фазных токов | Защита от несимметричных режимов (отстройка от качаний) |

Дополнительно применяется неполнофазный режим контроля для предотвращения ложных отключений при коммутациях. Мониторинг параметров генератора (температура, вибрация) в реальном времени позволяет прогнозировать нарушения и предотвращать аварийные остановки.

Защита от коротких замыканий в обмотке статора

Защита от коротких замыканий в обмотке статора генератора предназначена для предотвращения разрушительных последствий междуфазных повреждений, витковых замыканий и замыканий на землю. Она обеспечивает мгновенное отключение генератора при возникновении внутренних КЗ, минимизируя ущерб от термического и электродинамического воздействия токов короткого замыкания.

Основные требования включают абсолютную селективность (избирательность срабатывания только при повреждениях в зоне статора), минимальное время отключения (не более 0.1-0.2 с) и высокую чувствительность к различным типам замыканий. Защита должна сохранять работоспособность при внешних КЗ, пусковых токах и колебаниях нагрузки, исключая ложные срабатывания.

Принципы выполнения защиты

Для обнаружения замыканий применяются:

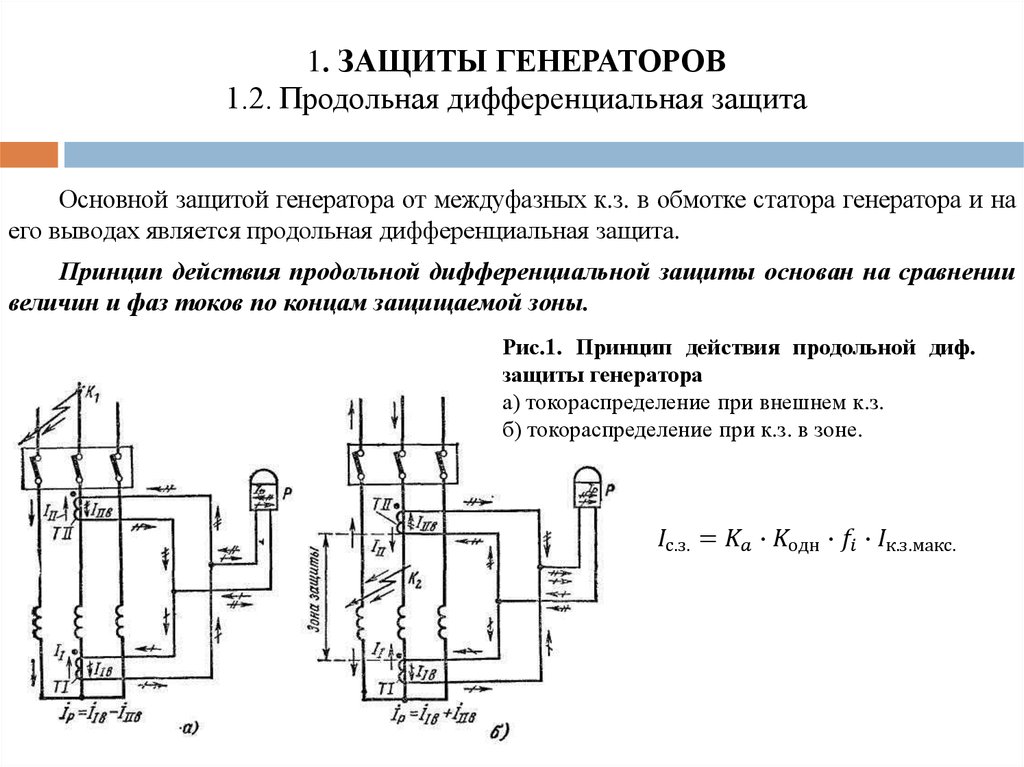

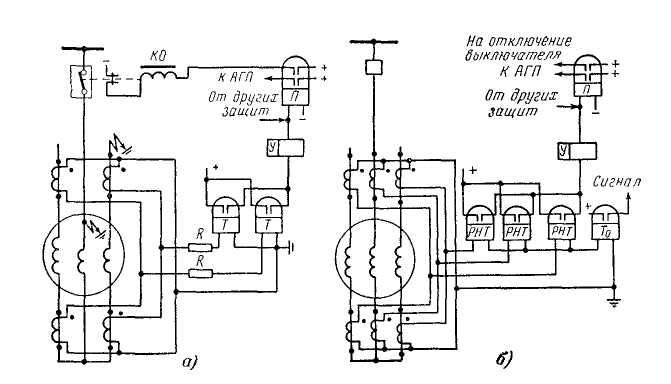

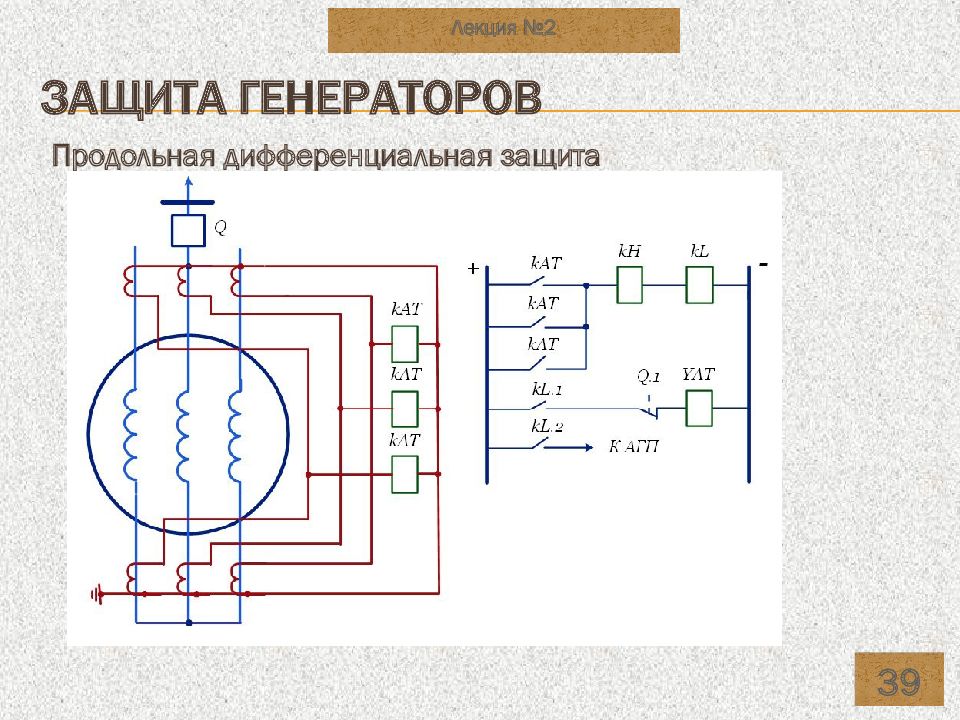

- Продольная дифференциальная защита – реагирует на векторную разность токов фаз на выводах обмотки статора. Использует трансформаторы тока с идентичными характеристиками по обе стороны обмотки.

- Поперечная дифференциальная защита – применяется для генераторов с двумя параллельными ветвями обмотки, сравнивает токи в ветвях одной фазы.

- Защита от замыканий на землю – контролирует ток нулевой последовательности через трансформатор тока в нейтрали или фильтр напряжения НП.

В качестве дополнительных мер используются:

- Защита от витковых замыканий на основе контроля небаланса напряжений

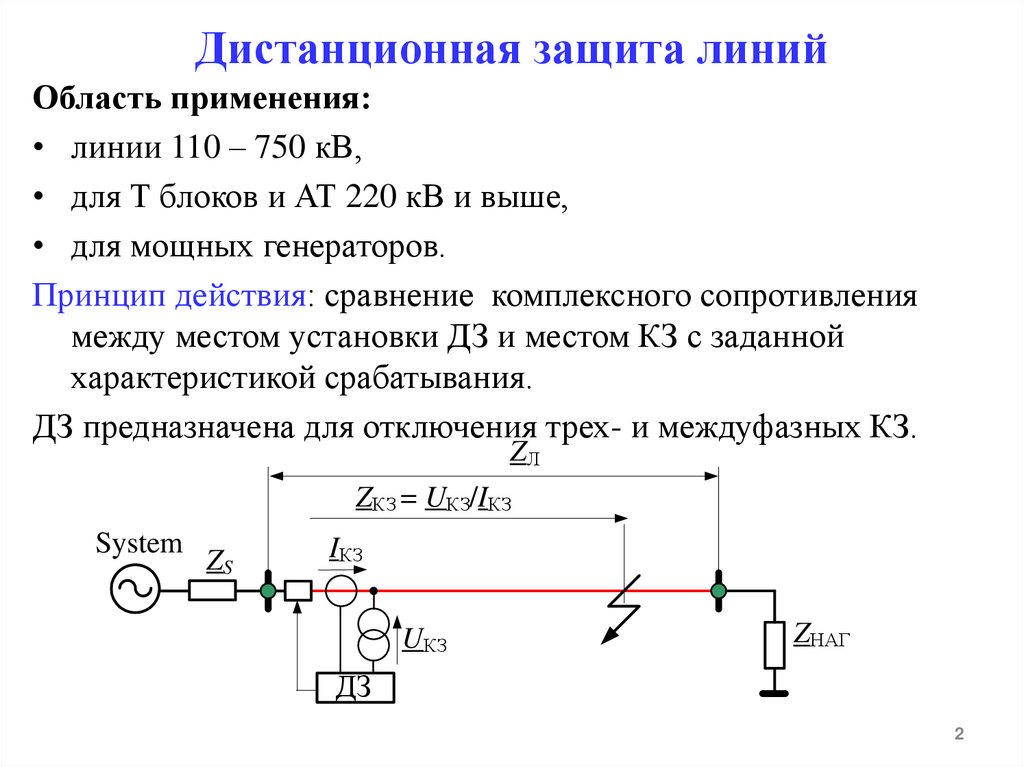

- Дистанционная резервная защита с выдержкой времени

- Сигнализация обрывов в цепях трансформаторов тока

| Тип защиты | Чувствительность | Зона действия |

|---|---|---|

| Продольная дифференциальная | 5-10% номинального тока | Вся обмотка статора |

| Защита нейтрали | 2-5А | 85-95% обмотки |

| Поперечная дифференциальная | 10-20% тока ветви | Параллельные ветви фазы |

Исполнительные органы выполняются на микропроцессорных терминалах или электромеханических реле. Выходные цепи воздействуют на отключение выключателей генератора, гашение поля и сигнализацию. Обязательно резервирование основными и резервными защитами.

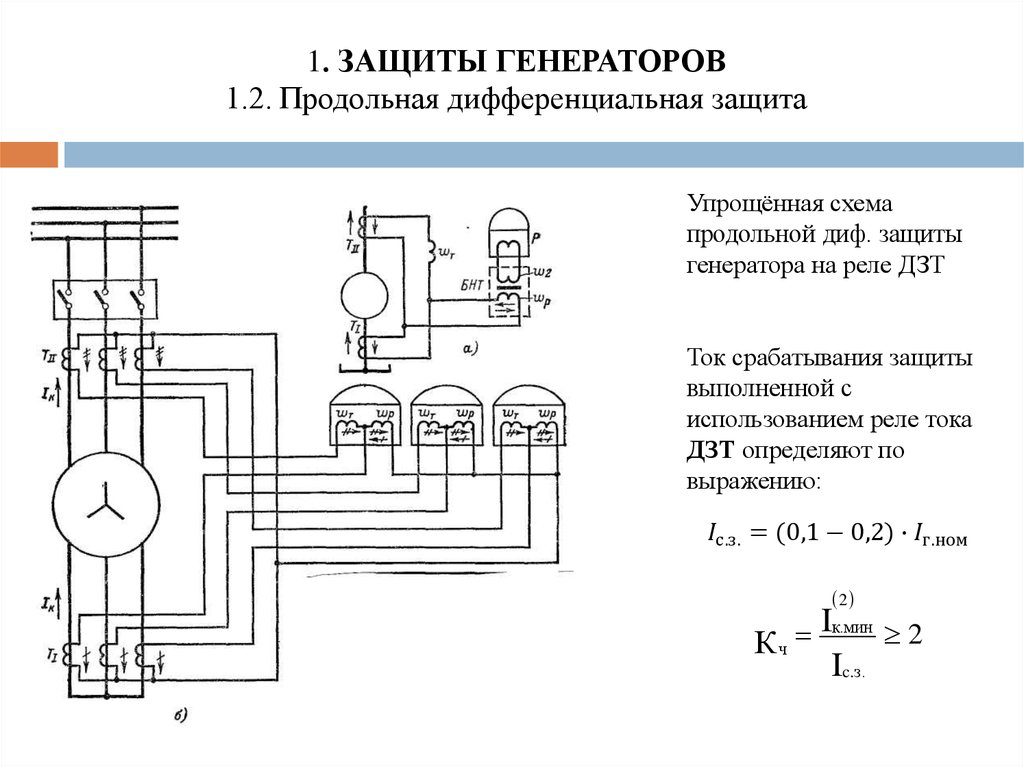

Дифференциальная защита продольного типа

Дифференциальная защита продольного типа служит основной быстродействующей защитой обмотки статора генератора от междуфазных замыканий. Ее ключевое назначение – селективное отключение генератора при повреждениях внутри защищаемой зоны, охватывающей всю обмотку между нейтралью и выводом в сеть, с минимальной выдержкой времени.

Принцип действия основан на непрерывном сравнении токов на обоих концах защищаемого участка. В нормальном режиме и при внешних КЗ векторы токов идентичны, но при внутреннем повреждении возникает разностный ток, приводящий к срабатыванию реле. Зона действия строго ограничена пространством между трансформаторами тока, установленными на нейтрали и линейном выводе генератора.

Ключевые требования к защите

- Быстродействие: отключение за 0.04–0.12 сек для минимизации ущерба

- Чуствительность: надежное срабатывание при 5–10% номинального тока статора

- Селективность: нереагирование на внешние КЗ, пусковые токи и качания

- Отстройка от бросков тока намагничивания и токов небаланса

Принципы выполнения

Схема реализуется с помощью реле дифференциального тока (РНТ) или микропроцессорных терминалов. Основные элементы:

- Два комплекта трансформаторов тока (ТТ): на выводе генератора в сеть и на нейтрали

- Тормозная характеристика реле для отстройки от токов небаланса при внешних КЗ

- Блокировка при насыщении ТТ или черезрезонансных процессах

Особенности реализации: Для генераторов мощностью >1 МВт применяется трехфазная схема. На гидрогенераторах с расщепленными обмотками защита выполняется на каждую ветвь. Обязательно использование ТТ с идентичными характеристиками и класса точности 5P/10P.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Уставка срабатывания | 5–15% Iном |

| Коэффициент торможения | 0.3–0.5 |

| Время отключения | ≤ 0.1 сек |

Настройка токовых отсечек по внешним КЗ

Токовые отсечки обеспечивают резервную защиту генератора при коротких замыканиях в энергосистеме или на смежных присоединениях. Их основная задача – быстрое отключение генератора при повреждениях, не устраненных основными защитами смежных элементов, предотвращая длительное протекание сверхтоков через обмотки статора.

При настройке руководствуются принципами селективности и чувствительности: защита должна надежно срабатывать при КЗ в заданной зоне, но не реагировать на максимальные рабочие токи, токи самозапуска двигателей собственных нужд и сквозные токи при КЗ за пределами зоны ответственности. Обязательно учитывается координация с защитами трансформаторов, шин и линий.

Ключевые параметры настройки

- Ток срабатывания:

- Рассчитывается как Iс.з = kотс × Iн.ген, где kотс = 1.2–1.5 (отстройка от номинального тока генератора).

- Проверяется отстройка от токов самозапуска: Iс.з > kп × Iсамозап (kп ≥ 1.1).

- Выдержка времени:

- Устанавливается ступенью выше максимальной выдержки защит смежных элементов: tотс = tсосед max + Δt (Δt = 0.3–0.5 с).

- Обеспечивает селективность при каскадном срабатывании защит.

- Чувствительность:

- Контролируется по минимальному току КЗ на шинах станции: kч = Iк min / Iс.з ≥ 1.5.

- При невыполнении условия применяется отсечка с пониженной уставкой и дополнительной выдержкой.

| Параметр | Формула/значение | Требование |

|---|---|---|

| Ток срабатывания | Iс.з = kотс × Iн.ген | kотс ≥ 1.2 |

| Выдержка времени | tотс = tсосед max + Δt | Δt ≥ 0.3 с |

| Коэффициент чувствительности | kч = Iк min / Iс.з | kч ≥ 1.5 |

Отстройка от токов намагничивания

Токи намагничивания возникают в обмотке статора генератора в момент подачи напряжения при включении в сеть или после устранения внешнего КЗ. Они связаны с переходными процессами насыщения магнитной системы. Эти токи могут достигать величины, сравнимой с токами КЗ, но имеют существенно иную форму и спектральный состав, являясь преимущественно апериодическими и содержащими значительные вторые гармоники.

Дифференциальные защиты генераторов, основанные на сравнении токов по концам обмотки статора, воспринимают токи намагничивания как внутреннее повреждение, что может привести к их ложному срабатыванию. Поэтому надежная отстройка защиты от этих переходных процессов является критически важной для обеспечения правильной работы генератора и стабильности энергосистемы.

Принципы и методы отстройки

Для предотвращения ложных действий дифференциальной защиты при токах намагничивания применяются следующие основные принципы:

- Использование реле с тормозной характеристикой (гистерезисом): Современные цифровые дифференциальные защиты используют реле с насыщающимся трансформатором или цифровые алгоритмы, формирующие тормозную характеристику. Эта характеристика позволяет защите быть чувствительной при больших токах небаланса, характерных для КЗ, но блокирует срабатывание при медленно спадающих токах намагничивания, которые создают меньший дифференциальный ток относительно тормозного тока.

- Блокировка по 2-й гармонике: Ток намагничивания содержит значительную долю второй гармонической составляющей (часто 15-30% и более от основной), в то время как токи внутреннего КЗ практически не содержат 2-й гармоники. Защита анализирует спектр дифференциального тока. При превышении заданной уставки (обычно 15-20% от амплитуды основной гармоники) по 2-й гармонике срабатывание дифференциального органа блокируется на заданное время.

- Блокировка по 5-й гармонике: Некоторые защиты дополнительно используют уровень 5-й гармоники (характерной для режима глубокого насыщения) в качестве вспомогательного критерия блокировки.

- Временная задержка срабатывания: Ток намагничивания спадает относительно быстро (десятки-сотни миллисекунд). Введение небольшой временной задержки (порядка 100-200 мс) позволяет дифференциальной защите "переждать" пик тока намагничивания и избежать ложного отключения. Однако этот метод снижает быстродействие защиты при реальных КЗ.

Выбор уставок блокировок по гармоникам требует тщательного анализа и компромисса:

| Фактор | Риск слишком высокой уставки | Риск слишком низкой уставки |

|---|---|---|

| Уровень 2-й гармоники | Ложное срабатывание на ток намагничивания | Несрабатывание на внутреннее КЗ с высоким уровнем 2-й гармоники (напр., при КЗ на витке) |

| Временная задержка | Повышенное повреждение генератора при реальном КЗ | Ложное срабатывание на ток намагничивания |

Наиболее эффективным является комплексное применение реле с тормозной характеристикой и блокировки по 2-й гармонике. Современные микропроцессорные терминалы позволяют гибко настраивать алгоритмы отстройки, обеспечивая высокую чувствительность к повреждениям и надежную блокировку при токах намагничивания.

Расчет уставок для токовой отсечки

Основной параметр токовой отсечки генератора – ток срабатывания (Iс.з), который должен надежно отстраиваться от максимального рабочего тока нагрузки и кратковременных перегрузок. Выбор уставки выполняется по условию селективности с защитами смежных элементов и исключения ложных срабатываний при внешних КЗ. Для генераторов с непосредственным охлаждением обмоток учитывают повышенные допустимые перегрузки.

Расчетная формула для тока срабатывания: Iс.з = Kн · Kсзп · Iном.г, где Kн – коэффициент надежности (1.2-1.3), Kсзп – коэффициент самозапуска (1.5-2.0), Iном.г – номинальный ток генератора. Ток отстраивают от бросков тока намагничивания трансформаторов при включении (до 10·Iном) путем проверки чувствительности в минимальном режиме работы системы.

Ключевые требования и параметры

Обязательные условия при расчете:

- Коэффициент чувствительности Kч ≥ 1.5 при двухфазном КЗ на выводах генератора

- Время срабатывания t ≤ 0.04-0.06 с для исключения термического повреждения обмоток

- Защита должна оставаться недействующей при качаниях и асинхронном ходе

Типовые значения коэффициентов:

| Параметр | Диапазон | Примечание |

|---|---|---|

| Kн | 1.2 – 1.3 | Для цифровых реле – 1.05-1.1 |

| Kсзп | 1.5 – 2.0 | Зависит от количества двигателей |

| Iс.з/Iном.г | 3 – 5 | Для турбогенераторов 3-4, для гидро 4-5 |

Порядок выполнения расчета:

- Определение Iном.г по паспортным данным генератора

- Выбор Kн и Kсзп с учетом типа релейной защиты

- Расчет Iс.з по формуле

- Проверка чувствительности при КЗ на выводах: Kч = I(2)к.мин / Iс.з ≥ 1.5

- Корректировка уставки при невыполнении условий

Защита от перегрузки по току статора

Защита от перегрузки по току статора предотвращает повреждение обмоток генератора при длительном превышении номинального тока, вызванного внешними короткими замыканиями или перегрузкой энергосистемы. Её действие направлено на отключение генератора от сети при отсутствии самоустранения аномального режима.

Основная функция – защита от теплового разрушения изоляции обмоток статора вследствие перегрева. Реализуется с помощью реле максимального тока, подключенных к трансформаторам тока в цепях статора.

Принципы выполнения и требования

Требования к защите:

- Селективность: срабатывает только при перегрузках, не затрагивающих смежные участки сети

- Чувствительность: реагирует на токи 105–120% от номинального значения генератора

- Выдержка времени: обеспечивает задержку отключения для исключения ложных срабатываний при пусках и кратковременных перегрузках

Принципы реализации:

- Использование независимых или зависимых от тока выдержек времени

- Применение трёх реле тока (по одному на фазу) для полного контроля

- Блокировка срабатывания при пусковых режимах и самозапуске

- Сигнализация предупредительного типа при достижении порога 105–110% номинального тока

| Параметр | Характеристика |

|---|---|

| Ток срабатывания | 1,05–1,2 × Iном |

| Выдержка времени | 6–20 сек (зависит от тепловой модели генератора) |

| Логика работы | Срабатывание на отключение выключателя + гашение поля |

Особенности настройки: Уставки согласуются с тепловыми характеристиками генератора и времятоковыми характеристиками защит смежных элементов. Для генераторов свыше 1 МВт обязательна реализация с тепловой памятью, учитывающей предшествующие перегрузки.

Контроль теплового состояния обмоток

Назначение контроля заключается в предотвращении недопустимого перегрева обмоток статора и ротора генератора, который вызывает деградацию изоляции, снижение механической прочности, сокращение ресурса оборудования и риск межвитковых замыканий. Непрерывный мониторинг температуры обеспечивает безопасную эксплуатацию в различных режимах нагрузки и условиях охлаждения.

Основные требования включают непрерывное измерение температуры в критических точках обмоток, формирование предупредительной сигнализации при достижении допустимых пределов, автоматическое отключение генератора при превышении аварийных уставок. Система должна обладать высокой точностью, устойчивостью к электромагнитным помехам и обеспечивать диагностику состояния изоляции.

Принципы выполнения контроля

Для реализации контроля применяются следующие методы и средства:

- Прямое измерение с использованием встроенных датчиков:

- Термосопротивления (RTD) класса точности 0.1–0.3%, устанавливаемые между стержнями в пазах статора

- Термопары типа K или J на лобовых частях обмоток ротора и статора

- Волоконно-оптические датчики для измерения в зонах с сильным ЭМ полем

- Косвенные методы оценки температуры:

- Расчёт по изменению активного сопротивления обмотки статора (R = R0[1 + α(T - T0)])

- Мониторинг температуры охлаждающего газа (водорода) на входе/выходе генератора

| Тип защиты | Уставка срабатывания | Действие защиты |

|---|---|---|

| Предупредительная сигнализация | 90–95% от максимально допустимой температуры | Активация светозвуковой сигнализации |

| Аварийное отключение | 105–110% от номинальной температуры | Команда на отключение выключателя генератора |

Датчики интегрируются в систему релейной защиты через аналогово-цифровые преобразователи с частотой опроса не менее 1 Гц. Тепловые характеристики генератора учитываются при программировании уставок, включая инерционность нагрева и зависимость от тока нагрузки.

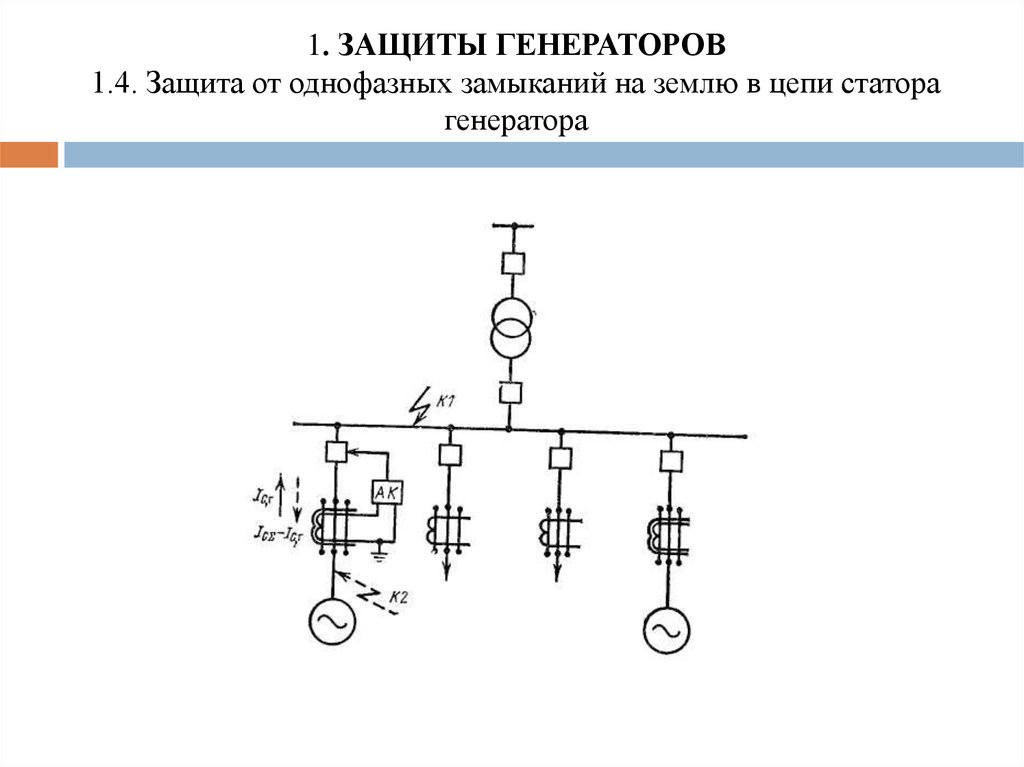

Защита от замыканий на землю в обмотках

Замыкание на землю в обмотке статора генератора возникает при пробое изоляции токоведущих частей на корпус или элементы конструкции, имеющие соединение с землей. Это наиболее распространенный вид повреждения, обусловленный старением изоляции, механическими повреждениями, перегревами или перенапряжениями. Хотя токи при таких повреждениях могут быть ограничены сопротивлением заземления нейтрали, их длительное протекание опасно развитием межвитковых замыканий, прогаром железа статора и пожаром.

Защита должна обеспечивать надежное отключение генератора при любом замыкании на землю в пределах обмотки статора, включая повреждения вблизи нейтрали, где токи малы. Она действует на полное отключение генератора от сети с гашением поля, так как продолжение работы с заземленной фазой недопустимо из-за риска развития аварии и появления опасных напряжений прикосновения на корпусе.

Принципы выполнения защиты

Основные методы выявления замыканий на землю:

- Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП): Реагирует на ток 3I0, протекающий через трансформатор тока, установленный в цепи заземления нейтрали генератора. Применяется при глухом заземлении нейтрали или заземлении через низкоомный резистор.

- Напряжение нулевой последовательности (3U0): Используется в сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов. Контролируется напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения, подключенного к выводам генератора (открытый треугольник).

- Ток в сопротивлении в цепи нейтрали: Фиксирует ток, протекающий через заземляющий резистор или трансформатор при использовании схемы заземления через высокоомное сопротивление.

Для повышения чувствительности, особенно при замыканиях вблизи нейтрали, применяют:

- Третьи гармоники напряжения: Анализ асимметрии третьих гармоник в напряжениях фаз и нейтрали.

- Впрыск поднесущей частоты: В схему заземления вводится ток низкой частоты (например, 12.5 Гц), а защита реагирует на появление составляющей этой частоты.

- Дифференциальная защита нулевой последовательности: Сравнение токов нулевой последовательности на выводах генератора и в нейтрали.

Ключевые требования к защите:

| Чувствительность | Должна охватывать всю обмотку, включая 5% у нейтрали. |

| Быстродействие | Срабатывание без выдержки времени или с минимальной задержкой. |

| Селективность | Не должна реагировать на замыкания вне защищаемой зоны. |

| Резервирование | Наличие основной и резервной защит (например, ТЗНП + 3U0). |

Использование трансформаторов нулевой последовательности

Трансформаторы нулевой последовательности (ТНП) являются ключевым элементом защиты генераторов от замыканий на землю в обмотке статора. Они устанавливаются на кабелях или шинах нулевой точки генератора и реагируют исключительно на токи нулевой последовательности (3I₀), возникающие при однофазных КЗ на землю. Чувствительность защиты напрямую зависит от точности и характеристик ТНП, что обеспечивает обнаружение даже слабых токов утечки.

Принцип действия основан на суммировании магнитных потоков от трех фазных проводников внутри тороидального магнитопровода ТНП. При симметричной нагрузке или междуфазных КЗ геометрическая сумма токов равна нулю, и поток в сердечнике отсутствует. При замыкании фазы на землю через нулевую точку протекает ток 3I₀, создающий нескомпенсированный магнитный поток, который наводит ЭДС во вторичной обмотке ТНП. Этот сигнал поступает на реле защиты.

Особенности применения в защите генераторов

Конструктивное исполнение: ТНП для генераторов выполняются с высокой магнитной проницаемостью сердечника для фиксации малых токов (от 0,5–5% Iном генератора). Обязательно экранирование от внешних магнитных полей.

Схемы подключения:

- Основная защита: ТНП включается в цепь заземления нейтрали через заземляющий трансформатор или резистор.

- Резервная защита: Дублирующие ТНП могут устанавливаться на выводах генератора в дополнение к защите нейтрали.

Требования к уставкам:

- Чувствительность: Порог срабатывания выбирается ниже минимального тока КЗ на землю (обычно 2–10% Iном).

- Селективность: Выдержка времени 0,3–1,2 с для отстройки от переходных процессов и КЗ в сети.

- Блокировка от гармоник: Фильтры 3-й гармоники предотвращают ложные срабатывания.

| Параметр | Типовое значение | Назначение |

|---|---|---|

| Диапазон первичных токов | 0,1–150 А | Охват от утечек до КЗ |

| Класс точности | 5P или 10P | Обеспечение стабильности сигнала |

| Номинальная нагрузка | 5–50 В·А | Согласование с реле |

Критические аспекты: Защита не действует при замыканиях в зоне от нейтрали до ТНП. Для полного охвата требуется комбинация с защитой 100% статора (напр., метод 3-й гармоники). Монтаж ТНП выполняется с минимизацией длины неохваченных кабелей.

Реле напряжения нулевой последовательности

Реле напряжения нулевой последовательности (РННП) реагирует на векторную сумму трёх фазных напряжений, которая при нормальных условиях эксплуатации близка к нулю. Появление значительной составляющей нулевой последовательности (3U0) свидетельствует о возникновении замыкания на землю в электрической сети или повреждении изоляции обмоток генератора.

Устройство подключается к вторичным выводам трансформатора напряжения, включённого по схеме разомкнутого треугольника. Фильтр нулевой последовательности выделяет небаланс напряжений, вызванный однофазными КЗ, двойными замыканиями на землю или нарушением симметрии из-за внутренних дефектов генератора.

Принципы выполнения и настройки

Основные функции защиты:

- Обнаружение замыканий на землю в обмотке статора генератора

- Защита от междувитковых КЗ в многослойных обмотках

- Блокировка при внешних КЗ через времязависимую характеристику

Ключевые параметры срабатывания:

| Уставка по напряжению | 5-15% от Uном генератора |

| Выдержка времени | 0.3-1.0 с (ступень селективности) |

| Чувствительность | Обеспечение отстройки от ёмкостных токов |

Особенности реализации:

- Применение фильтров-компенсаторов для подавления гармоник

- Использование реле прямого действия или микропроцессорных терминалов

- Обязательная проверка при вводе в эксплуатацию методом подачи испытательного напряжения

Защита должна отстраиваться от напряжения небаланса при внешних КЗ и ёмкостных токов линии. Для генераторов с глухозаземлённой нейтралью применяется дополнительная ступень с уставкой 85-90% от фазного напряжения.

Защита ротора от замыканий на землю

Защита ротора от замыканий на землю предназначена для обнаружения повреждений изоляции обмотки возбуждения относительно земли. Первое замыкание не создаёт аварийного тока, но формирует предпосылку для развития тяжелых повреждений при возникновении второго замыкания в другой точке обмотки.

Требования включают обязательное срабатывание при первом замыкании (сигнализация) и мгновенное отключение генератора при втором повреждении. Чувствительность должна обеспечивать обнаружение замыканий в любой точке обмотки ротора, включая зоны возле нейтрали и выводов возбудителя.

Принципы выполнения защиты

Основные методы реализации:

- Метод постоянного напряжения

Использует делитель напряжения, подключенный к обмотке ротора. При замыкании на землю возникает разбаланс напряжений в плечах делителя, фиксируемый реле напряжения. - Метод впрыска переменного тока

В цепь ротора через конденсатор подаётся переменное напряжение (20-50 Гц). Ток утечки при замыкании измеряется трансформатором тока и вызывает срабатывание реле. - Метод контроля сопротивления изоляции

Регулярное измерение сопротивления изоляции ротора мегаомметром. Падение сопротивления ниже уставки сигнализирует о повреждении.

При обнаружении первого замыкания защита выдаёт сигнал тревоги для планирования останова. При втором замыкании происходит безусловное отключение генератора от сети и гашение поля возбудителя без выдержки времени.

Контроль сопротивления изоляции обмотки возбуждения

Контроль сопротивления изоляции обмотки возбуждения (ОВ) генератора является критически важным элементом защиты, предотвращающим пробой на корпус ротора и повреждение смежного оборудования. Низкое сопротивление изоляции свидетельствует о её увлажнении, загрязнении, старении или механическом повреждении, что создаёт риск коротких замыканий на землю. Непрерывный мониторинг данного параметра позволяет выявлять дефекты на ранней стадии, до возникновения аварийных режимов.

Принцип контроля основан на измерении тока утечки через изоляцию ОВ относительно "земли" (корпуса ротора) при подаче на обмотку постоянного испытательного напряжения. Значение сопротивления рассчитывается по закону Ома (R = U / Iут). Для точной диагностики измерения проводят при стабильных температурных условиях, так как сопротивление изоляции имеет выраженную температурную зависимость – снижается при нагреве.

Методы и средства контроля

- Периодический ручной замер мегаомметром (500–1000 В) во время останова агрегата. Требует отключения ОВ от системы возбуждения.

- Непрерывный автоматический мониторинг с помощью встроенных устройств, подающих постоянное напряжение (50–250 В) через балластные резисторы и измеряющих ток утечки в режиме реального времени без остановки генератора.

| Параметр | Нормативное значение | Действие при отклонении |

|---|---|---|

| Минимально допустимое сопротивление (при 75°C) | 1 МОм и выше | Аварийный останов (при резком снижении) |

| Тренд снижения (за месяц) | Не более 20% | Предупредительная сигнализация, диагностика |

Результаты измерений сравниваются с уставками защитных реле. При достижении порогового значения (например, 5–10 кОм) формируется сигнал "Предупреждение", а при критическом снижении (1–3 кОм) – команда "Аварийный останов" с отключением генератора от сети для предотвращения разрушения активной стали ротора дуговым пробоем.

Система гашения поля при авариях

Система гашения поля (СГП) предназначена для быстрого снижения до нуля тока возбуждения генератора при внутренних повреждениях (коротких замыканиях в обмотках статора, замыканиях на корпус, междувитковых замыканиях в роторе) или качаниях. Это предотвращает дальнейшее разрушение оборудования дуговыми разрядами и снижает риск возгорания изоляции трансформаторов тока и маслонаполненных кабелей из-за протекания токов повреждения.

Быстрое гашение магнитного поля в роторе минимизирует длительность протекания токов короткого замыкания через место повреждения, уменьшая термическое и электродинамическое воздействие на обмотки и активную сталь генератора. Своевременное срабатывание СГП также облегчает условия для успешного повторного включения генератора после устранения аварии.

Принципы выполнения и основные требования

Ключевые требования к системе гашения поля:

- Скорость действия: Время гашения поля не должно превышать 0.8–1.5 секунды для мощных генераторов.

- Надежность: Дублирование цепей управления и питания, независимость от систем возбуждения.

- Безыскровость: Исключение риска воспламенения горючих смесей при коммутации.

- Полнота гашения: Обеспечение снижения ЭДС статора до безопасного уровня (менее 500 В).

Основные методы гашения поля:

- Автотрансформаторный: Ток ротора переключается на активную нагрузку через автотрансформатор, обеспечивая плавное гашение.

- Реостатный: Цепь ротора замыкается на гасящий резистор через главный выключатель поля (ГВП).

- Вентильный: Ток ротора инвертируется в сеть через тиристорный преобразователь.

| Компонент | Функция | Типовые параметры |

|---|---|---|

| Главный выключатель поля (ГВП) | Размыкание цепи возбуждения и подключение гасящего резистора | Время срабатывания <60 мс |

| Гасящий резистор | Рассеивание энергии магнитного поля | Сопротивление 3–5×Rротора |

| Контактор шунтирования | Защита резистора от перегрева после гашения | Включение через 5–10 сек |

Активация СГП осуществляется автоматически от релейной защиты генератора (дифференциальной, дистанционной, защиты статора от замыканий на землю) или вручную с пульта управления. Система должна сохранять работоспособность при исчезновении оперативного тока за счет механических или магнитоуправляемых элементов.

Защита от перегрузки ротора

Перегрузка ротора возникает при длительном превышении допустимого тока в его обмотке, что приводит к перегреву активной стали и изоляции. Основные причины включают асинхронный режим работы генератора (при потере возбуждения), глубокое снижение напряжения в сети, а также внешние КЗ с затянутым отключением. Последствиями являются необратимое повреждение изоляции, деформация пазовой части ротора и межвитковые замыкания.

Защита предотвращает тепловое разрушение ротора путем непрерывного контроля его теплового состояния. Принцип реализации основывается на косвенной оценке температуры через измерение тока статора и напряжения возбуждения, так как прямой замер температуры вращающегося ротора технически сложен. Защита должна областью селективностью и действовать на сигнал или отключение генератора с выдержкой времени.

Ключевые элементы и требования

Принцип выполнения: Используется реле сопротивления (РС), реагирующее на импеданс (Z) в месте установки. При перегрузке ротора сопротивление на зажимах генератора снижается из-за увеличения скольжения. РС включается на напряжение статора и ток статора, вычисляя Z по формуле: Z = Uген / Iген. При достижении уставки срабатывает сигнал или команда на отключение.

Основные требования:

- Чувствительность к минимальному сопротивлению при асинхронном ходе

- Защита от ложных срабатываний при КЗ в сети и пусках двигаторов

- Выдержка времени 1.5-2 сек для селективности с защитами смежных элементов

- Двухступенчатое действие: 1-я ступень – сигнал при 80-90% допустимой нагрузки, 2-я ступень – отключение при 110-120%

| Параметр | Значение уставки | Действие защиты |

|---|---|---|

| Сопротивление срабатывания (Zуст) | (0.8-0.9) Xd | Предупредительный сигнал |

| Сопротивление отключения (Zуст) | (0.5-0.6) Xd | Отключение генератора |

| Время срабатывания | 1.5-5 сек | Селективность с РЗА сети |

Особенности реализации: Для турбогенераторов применяется отдельное реле РСА (реле сопротивления асинхронного режима). Гидрогенераторы часто защищаются токовыми реле в цепи возбуждения. Обязательна блокировка при КЗ на шинах и пусковых токах синхронных компенсаторов.

Блокировка минимального сопротивления возбуждения

Блокировка минимального сопротивления возбуждения (БМСВ) предотвращает снижение тока возбуждения синхронного генератора ниже критически допустимого уровня. Это защитное реле отслеживает сопротивление цепи ротора, косвенно определяя ток возбуждения. При падении сопротивления ниже уставки, что соответствует уменьшению тока возбуждения, срабатывает блокировка.

Основная задача БМСВ – недопущение перехода генератора в асинхронный режим из-за потери возбуждения. Недостаточный ток возбуждения приводит к снижению ЭДС статора, нарушению устойчивости, перегреву ротора и статора, а также к качаниям мощности. Блокировка действует на сигнализацию или отключает АГП для восстановления номинального возбуждения.

Принципы выполнения и требования

БМСВ реализуется на основе реле сопротивления, контролирующего цепь ротора. Ключевые требования:

- Селективность: срабатывание только при реальной угрозе потери возбуждения, игнорируя переходные процессы.

- Быстродействие: отключение до развития необратимых нарушений (типовое время 0.3–1.5 сек).

- Чувствительность: точное определение порога, соответствующего минимально допустимому току возбуждения (обычно 0.3–0.5 Iвозб.ном).

Схемы выполняются с использованием:

- Импедансных реле, измеряющих Zвозб = Uщеток / Iвозб.

- Компараторов, сравнивающих измеренное сопротивление с уставкой.

- Логических элементов для блокировки при пуске или КЗ.

| Параметр | Типовое значение | Влияние нарушения |

|---|---|---|

| Уставка по сопротивлению | 1.2–1.5 Xd | Ложные срабатывания/пропуски отказов |

| Время срабатывания | 0.5 сек | Разрушение обмоток или потеря синхронизма |

Блокировка интегрируется с АГП: при срабатывании БМСВ запрещается уменьшение возбуждения и подается команда на подъем тока ротора. Дублирование реле повышает надежность. Настройка требует учета характеристик генератора и режимов сети.

Отстройка от асинхронного режима работы

Асинхронный режим возникает при потере возбуждения генератора, когда он начинает работать как асинхронный двигатель, потребляя реактивную мощность из сети. Это приводит к перегреву ротора и статора, вибрациям, нарушению устойчивости энергосистемы. Защита должна надежно определять этот режим и отключать генератор.

Основная задача отстройки – исключение ложных срабатываний защиты при внешних КЗ, качаниях мощности, синхронизации и других переходных процессах, которые могут имитировать признаки асинхронного хода. Принципы отстройки базируются на анализе параметров сети и характеристик самого генератора.

Принципы и методы отстройки

Ключевые методы реализации защиты:

- Использование сопротивления на импедансной плоскости: Защита срабатывает при входе вектора импеданса в характеристику сдвинутого круга или ленточную зону, соответствующую условиям потери возбуждения.

- Временная выдержка: Введение задержки (0.5–1.5 сек) для отстройки от переходных процессов при КЗ и релейных переключениях.

- Контроль напряжения статора: Блокировка срабатывания при глубоких понижениях напряжения (ниже 0.7–0.8 Uном), характерных для КЗ.

- Анализор активной мощности: Игнорирование режимов с низкой активной мощностью (<10% Pном), где асинхронный ход невозможен.

- Контроль угла нагрузки (δ): Фиксация опасных значений δ (близких к 180°), свидетельствующих о выходе из синхронизма.

Пример уставок защиты на основе импеданса:

| Параметр | Значение | Назначение |

|---|---|---|

| Диаметр круга (Xd) | 100–120% Xd ген. | Охват зоны потери возбуждения |

| Смещение центра (Xc) | –0.5 Xd | Отстройка от нагрузочных режимов |

| Время срабатывания (t) | 0.8–1.2 сек | Фильтрация переходных процессов |

Важно: Уставки рассчитываются индивидуально с учетом параметров генератора (Xd, Xq, Pном), схемы выдачи мощности и характеристик сети. Для генераторов, работающих в составе блока с трансформатором, защита устанавливается на стороне высокого напряжения.

Контроль критического скольжения ротора

Контроль критического скольжения ротора является важнейшей функцией защиты турбогенератора от асинхронного хода. Он предотвращает разрушительные механические нагрузки и тепловое повреждение активной стали ротора, возникающие при выходе генератора из синхронизма с сетью.

Данная защита срабатывает при превышении допустимого порога скольжения ротора относительно вращающегося поля статора. Критическое скольжение определяется конструкцией турбоагрегата и обычно не превышает 5% для мощных генераторов, так как при больших значениях возникают недопустимые вибрации и перегрев.

Принципы выполнения защиты

Основные методы измерения скольжения:

- Анализ частоты тока ротора: Скольжение прямо пропорционально разности частот сети и ЭДС ротора

- Контроль биений напряжения на выводах трансформатора тока в нейтрали генератора

- Сравнение скорости вращения вала турбины (по датчикам) и частоты сети

Типовая логика срабатывания:

- Непрерывный расчет мгновенного скольжения

- Фиксация превышения уставки в течение заданной выдержки времени

- Формирование команды на отключение генератора от сети и гашение поля

Ключевые требования к защите:

| Параметр | Требование |

| Диапазон измерения | 0.1–10% скольжения |

| Время срабатывания | Не более 0.3–0.5 с при критическом скольжении |

| Селективность | Независимость от режимов синхронизации и КЗ |

Защита должна блокироваться при пуске генератора, ресинхронизации и внешних КЗ, чтобы исключить ложные действия. Используется резервирование основного и дополнительного каналов измерения с независимыми датчиками частоты.

Защита от повышенного напряжения

Назначение данной защиты заключается в предотвращении повреждения изоляции обмоток генератора и подключенного оборудования при возникновении аварийных перенапряжений. Она активируется при кратковременных или устойчивых превышениях номинального напряжения, вызванных внешними КЗ, резкими нагрузочными бросками или отказами систем регулирования возбуждения.

Защита реализуется через реле напряжения, подключенные к трансформаторам напряжения на выводах генератора. Основные требования включают селективность срабатывания, минимальную выдержку времени для отстройки от переходных процессов и контроль фазных/междуфазных напряжений. Уставки рассчитываются с учетом допустимых перенапряжений по ГОСТ и заводским характеристикам оборудования.

Принципы выполнения и алгоритмы

Ключевые элементы защиты:

- Реле максимального напряжения с независимой/зависимой выдержкой времени

- Блокировка при КЗ в сети для предотвращения ложных срабатываний

- Двухступенчатая логика: I ступень (сигнализация) при 110-115% Uном, II ступень (отключение) при 130-150% Uном

Типовые действия при срабатывании:

- Автоматическое гашение поля генератора

- Отключение выключателя статора

- Запуск АПВ после восстановления нормального напряжения

| Параметр | Диапазон уставок | Выдержка времени |

| I ступень (предупредительная) | 1.10-1.15 Uном | 3-10 сек |

| II ступень (отключающая) | 1.30-1.50 Uном | 0.5-1.5 сек |

Для генераторов с тиристорными системами возбуждения дополнительно применяется защита от перенапряжения ротора, отслеживающая ток возбуждения через шунты в цепи ротора. Критическое значение обычно составляет 150-170% номинального напряжения возбуждения.

Реле частоты и защита от разноса

Реле частоты контролирует отклонение частоты от номинального значения (50 Гц), вызванное разбалансом генерируемой и потребляемой мощности. Для генераторов опасно как снижение частоты (риск каскадных аварий), так и ее резкое повышение при сбросе нагрузки. Реле обеспечивает сигнализацию или отключение при выходе за установленные пределы, предотвращая повреждение активной стали и систем охлаждения.

Защита от разноса предохраняет генератор от механического разрушения при недопустимом увеличении частоты вращения ротора. Разнос возникает при внезапном исчезновении нагрузки (например, обрыве связи с сетью) при сохранении мощности первичного двигателя. Центробежные силы могут превысить прочность элементов ротора, что приведет к катастрофическим последствиям. Данная защита является обязательной для всех типов генераторов.

Принципы выполнения и уставки

Защитные функции реализуются совместно:

- Реле частоты

- Диапазон срабатывания: 45–55 Гц

- Уставки сигнализации: 49.5 Гц (низкая), 50.5 Гц (высокая)

- Уставки отключения: 48.0–48.5 Гц (низкая) и 51.5–52.5 Гц (высокая) с выдержкой времени 0.1–5 с

- Принцип измерения: подсчет периодов напряжения, анализ длительности импульсов

- Защита от разноса

- Срабатывает при 110–120% номинальной частоты (55–60 Гц)

- Двухступенчатое исполнение:

- Ступень I (55–57 Гц): сигнализация с выдержкой 1–3 с

- Ступень II (57–60 Гц): немедленное отключение генератора и первичного двигателя

- Блокировка при плановом регулировании нагрузки

Устройства выполняются на микропроцессорных терминалах, совмещающих обе функции. Ключевые требования: селективность, минимальное время действия при разносе, устойчивость к переходным процессам и КЗ. Исполнение включает:

| Элемент | Функция | Точность |

| Фильтры напряжения | Подавление гармоник | ±0.01 Гц |

| Цифровой процессор | Анализ скорости изменения df/dt | ±0.02 Гц/с |

| Выходные реле | Отключение выключателя и турбины | Время срабатывания <20 мс |

При срабатывании защиты от разноса последовательно отключается выключатель генератора, снимается возбуждение, закрываются стопорные клапаны турбины. Дублирующие цепи обеспечивают отказоустойчивость.

Логика срабатывания резервных защит

Резервные защиты генератора активируются при отказе или недостаточности основных защит, обеспечивая дублирующее отключение при повреждениях в зоне генератора или смежных сетях. Их ключевая задача – предотвратить катастрофические последствия (разрушение активной части, пожар) при неселективном поведении первичных устройств или коммутационной аппаратуры.

Логика срабатывания строится на контроле электрических параметров (ток, напряжение, сопротивление, частота) за пределами нормальных режимов работы. При достижении уставок, рассчитанных с учетом запаса на погрешности и переходные процессы, формируется команда на отключение генератора от сети и гашение поля.

Принципы построения логики

Основные алгоритмы:

- Селективность по зоне действия: Защиты реагируют на КЗ в обмотках статора, на выводах, в трансформаторе блока и частично – в прилегающей сети (например, до следующей ступени трансформации).

- Независимость от режима работы: Срабатывание должно происходить одинаково надежно при любых нагрузках, возбуждении и способах нейтрали.

- Защита при потере питания цепей: Отказ оперативного тока или напряжения автоматически переводит логику в состояние, инициирующее аварийное отключение (например, срабатывание максимальной токовой защиты при пропадании напряжения на реле направления мощности).

Типы резервных защит и их логика

| Тип защиты | Контролируемые параметры | Логика срабатывания |

|---|---|---|

| Максимальная токовая защита (МТЗ) | Фазные токи | I > Iуставки + выдержка времени t (защищает от междуфазных КЗ и перегрузок) |

| Дистанционная защита | U, I, Z (сопротивление) | Z < Zуст в заданных углах + t (селективное отключение КЗ в сети по удаленности) |

| Защита от замыканий на землю (ТЗНП) | Ток нулевой последовательности 3I0, напряжение 3U0 | 3I0 > Iуст + t (основной резерв при отказе 100% защиты статора) |

| Защита минимального напряжения | Напряжение статора | U < Uуст + t (резерв при КЗ в сети, блокируется токовыми пусками) |

Логика включает блокировки для предотвращения ложных действий: от сигналов основных защит, при нормальных пусках/остановах, от устройств АПВ. Приоритет отдается абсолютной надежности срабатывания в аварии, даже ценой возможных излишних отключений.

Выдержки времени согласуются с защитами смежного оборудования по ступенчатой характеристике, обеспечивая селективность. Например: tМТЗ генератора = tМТЗ трансформатора + Δt. При этом время отключения минимизируется для сохранения устойчивости энергосистемы.

Методы селективной координации реле

Селективная координация реле гарантирует, что при повреждении отключается только ближайший к неисправности защитный аппарат, минимизируя простой оборудования. Без неё возникают каскадные отключения, нарушающие устойчивость энергосистемы и генерации.

Ключевые методы основаны на согласовании характеристик срабатывания реле смежных зон защиты. Основные подходы включают временную, токовую, логическую селективность и их комбинации.

Основные методы координации

- Временная селективность (ступени времени)

- Установка выдержек времени (Δt) для реле: ближайшие к нагрузке – минимальные, ближе к источнику – увеличенные

- Пример: выдержка 0.1с на фидере, 0.5с на секционном выключателе, 1.0с на вводе генератора

- Токовая селективность

- Согласование уставок по току срабатывания: Iуст.вн > Iуст.нар (внутренняя зона чувствительнее)

- Требует значительного снижения тока КЗ вдоль сети

- Логическая селективность (цифровые реле)

- Обмен данными между реле через GOOSE-сообщения

- Блокировка срабатывания внешних зон при обнаружении КЗ внутренней зоной

- Позволяет сократить выдержки времени до 20-50 мс

Критерии согласования характеристик:

| Параметр | Требование | Пример для генератора |

|---|---|---|

| Временной интервал (Δt) | ≥ 0.2-0.4 с между ступенями | Δt=0.3с между защитой статора и трансформатора |

| Коэффициент запаса (Kз) | ≥ 1.2 для токовых уставок | Iген×1.2 < Iтр |

| Перекрытие характеристик | Зона перекрытия ≥ 20% по току | Согласование с защитой сборных шин |

Современные микропроцессорные терминалы автоматизируют расчёты координации, моделируя токи КЗ и строя времятоковые характеристики всех устройств в единой системе. Обязателен учёт: переходных процессов генератора, токов подпитки от двигателей нагрузки, несимметричных режимов.

Дифференциальная защита поперечного типа для кабельных линий

Поперечная дифференциальная защита применяется для двух параллельных кабельных линий, подключенных к общим шинам с обеих сторон. Ее основное назначение – селективное отключение поврежденной линии при междуфазных коротких замыканиях в пределах защищаемого участка. Защита реагирует на разность токов в параллельных цепях, обеспечивая быстрое обнаружение КЗ без выдержки времени.

Принцип действия основан на сравнении токов фаз в двух кабелях с одинаковыми параметрами. В нормальном режиме или при внешних КЗ токи в линиях равны, и реле защиты не срабатывает. При повреждении одной линии ток в ней возрастает, создавая разностный ток с неповрежденной линией, что приводит к отключению только аварийного кабеля.

Ключевые элементы выполнения и требования

- Схема подключения: Трансформаторы тока (ТТ) устанавливаются на всех фазах каждой линии с обоих концов. Вторичные обмотки ТТ соединяются поперечно: начала обмоток ТТ одной линии соединяются с концами обмоток ТТ другой линии, образуя цепь разностного тока.

- Требования к ТТ:

- Одинаковые коэффициенты трансформации и классы точности для всех ТТ

- Минимизация небалансных токов за счет идентичных характеристик намагничивания

- Реле: Используются токовые реле (например, РТ-40 или цифровые терминалы), включенные в цепь разностного тока. Уставка срабатывания выбирается выше максимального тока небаланса при внешних КЗ.

- Селективность: Обеспечивается мгновенным отключением только поврежденной линии. Неповрежденная линия остается в работе.

- Ограничения: Требует симметричных параметров кабелей (сечение, длина). Неэффективна при замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью.

| Режим работы | Ток в линии 1 (I₁) | Ток в линии 2 (I₂) | Разностный ток (I₁ - I₂) |

|---|---|---|---|

| Нормальный режим | I | I | 0 |

| Внешнее КЗ | Iк | Iк | Iнебаланс |

| КЗ на линии 1 | Iк | Iнагр | > Iсраб |

Учет переходных токов синхронизации

Процесс включения генератора на параллельную работу с сетью (синхронизация) сопровождается возникновением значительных переходных токов, даже при точном соблюдении условий синхронизации (равенство напряжений, частот и совпадение фаз). Эти токи возникают из-за протекания выравнивающих токов, необходимых для компенсации неизбежных небольших рассогласований параметров в момент замыкания выключателя и установления электромагнитной связи генератора с сетью.

Переходные токи синхронизации существенно отличаются от токов КЗ по своей природе и гармоническому составу, но могут достигать величин, сопоставимых с токами внешних КЗ. Основные гармонические составляющие этих токов – это постоянная составляющая (апериодическая) и вторая гармоника, обусловленные насыщением магнитных систем генератора и трансформатора в переходном процессе. Длительность процесса обычно составляет от нескольких периодов промышленной частоты до единиц секунд.

Влияние переходных токов на защиту и методы учета

Основная проблема для защит, особенно токовых и дифференциальных, заключается в опасности их ложного срабатывания под действием переходных токов синхронизации. Эти токи не являются аварийными, но могут превышать уставки срабатывания защит, рассчитанных на номинальные режимы или даже на некоторые виды КЗ.

Для обеспечения корректной работы защит при синхронизации применяются следующие основные принципы и методы учета переходных токов:

- Временная блокировка защит: Наиболее распространенный метод. Ключевые защиты (дифференциальная, максимальная токовая, дистанционная) временно блокируются на период протекания переходных процессов синхронизации (обычно 0.5 - 5 секунд). Блокировка инициируется сигналом от устройства синхронизации (УС) или командой на включение выключателя генератора.

- Использование гармонических тормозов: Защиты, чувствительные к гармоническому составу тока (прежде всего дифференциальные защиты), настраиваются так, чтобы реагировать на основную гармонику (50 Гц), но имели пониженную чувствительность или блокировались при значительном уровне определенных гармоник (вторая, пятая), характерных для переходных токов синхронизации и насыщения.

- Повышение уставок срабатывания на период синхронизации: Уставки токовых защит (например, пусковых органов дифференциальной защиты) могут автоматически увеличиваться на время синхронизации, чтобы стать нечувствительными к ожидаемым переходным токам, а затем возвращаться к номинальным значениям.

- Контроль угла рассогласования: Некоторые современные алгоритмы анализируют угол рассогласования между напряжением генератора и сети в момент синхронизации и прогнозируют ожидаемую величину переходного тока, адаптируя поведение защиты (например, динамически изменяя уставку).

Выбор конкретного метода или их комбинации зависит от типа защиты, характеристик генератора и трансформатора, требований к быстродействию и надежности. Ключевой задачей является обеспечение устойчивости защит к переходным токам синхронизации без неоправданного снижения их чувствительности к реальным аварийным режимам.

| Характеристика | Ток КЗ | Переходный ток синхронизации |

|---|---|---|

| Причина | Повреждение изоляции | Процесс включения на параллельную работу |

| Гармонический состав | Преимущественно 50 Гц (+ апериодическая) | Сильная 2-я гармоника, апериодическая составляющая |

| Длительность | До отключения выключателя | 0.1 - 1.5 с (до затухания) |

| Основной риск для защиты | Несрабатывание | Ложное срабатывание |

Испытания защитных реле на стендах

Испытания реле на стендах проводятся для верификации корректности функционирования всех элементов защиты генератора. Целью является подтверждение соответствия фактических характеристик реле проектным уставкам, включая чувствительность, селективность и быстродействие. Проверке подлежат как первичные параметры (ток срабатывания, напряжение отсечки), так и логика взаимодействия реле в комплексных схемах защиты.

Стендовые тесты имитируют аварийные режимы генератора: короткие замыкания, перегрузки, потерю возбуждения, несимметрию токов. Через реле пропускаются регулируемые токи и напряжения от испытательных установок, фиксируется время срабатывания и формирование выходных сигналов. Обязательно тестируется работа в зоне перехода между нормальным и аварийным состоянием для исключения ложных операций.

Ключевые аспекты испытаний

Основные проверяемые параметры:

- Точность срабатывания при уставках тока КЗ (дифференциальная, дистанционная защиты)

- Время отключения при междуфазных и замыканиях на землю

- Пороги чувствительности резервных защит (например, токовой отсечки)

- Корректность блокировок и сигнализации

Этапы проведения испытаний:

- Калибровка измерительных цепей стенда

- Поэлементная проверка реле (реакция на ступенчатое изменение параметров)

- Комплексное моделирование аварий с одновременным воздействием на группу реле

- Фиксация осциллограмм срабатывания

- Сравнение результатов с нормативными допусками (ГОСТ Р 50008, РД 153-34.0-35.302)

| Тип защиты | Контролируемый параметр | Допустимое отклонение |

|---|---|---|

| Дифференциальная | Ток несрабатывания | ≤ ±5% |

| Дистанционная | Время отключения КЗ | ≤ ±3% уставки |

| Защита от замыканий на землю | Порог срабатывания | ≤ ±7% |

Важно: После модификаций ПО или замены компонентов обязательны повторные испытания. Все результаты оформляются протоколами с привязкой к серийным номерам реле.

Проверка цепей вторичной коммутации

Проверка цепей вторичной коммутации обеспечивает корректную работу защит генератора, предотвращая ложные срабатывания или отказы при авариях. Она включает контроль целостности проводников, правильности маркировки, соответствия схем и надежности контактных соединений в цепях ТТ, ТН, управления и сигнализации.

Обязательным этапом является измерение сопротивления изоляции мегаомметром (не ниже 1 МОм для цепей до 60 В и 10 МОм для напряжений выше 60 В). Проверяется отсутствие обрывов, коротких замыканий и «земель» в цепях, а также правильность фазировки трансформаторов тока и напряжения.

Ключевые принципы выполнения проверки

Основные требования включают:

- Соблюдение ПУЭ, ПТЭЭП и заводских инструкций

- Использование сертифицированных приборов (мегаомметры, мультиметры, реостаты)

- Проведение работ при обесточенных первичных цепях

Методика проверки:

- Визуальный осмотр цепей на соответствие проекту

- Прозвонка цепей для идентификации проводников

- Проверка полярности ТТ/ТН методом "искры" или импульсным тестером

- Контроль срабатывания устройств подачей оперативного тока

Особое внимание уделяется:

- Цепи блокировки АВР и синхронизации

- Сигнализация положения выключателей

- Цепи ускорения защит при КЗ

| Параметр | Норматив | Метод проверки |

|---|---|---|

| Сопротивление изоляции | >10 МОм | Мегаомметр 2500 В |

| Сопротивление контактов | <0.1 Ом | Микроомметр |

| Погрешность ТТ | <5% | Прогрузка вторичной обмотки |

Результаты оформляются протоколами с фиксацией фактических параметров. Обязательна проверка работы защит в комплексе методом вторичной нагрузки имитацией аварийных режимов.

Внедрение фидерных автоматов для координации

Координация защитных устройств генератора и присоединённых фидеров обеспечивает селективность при коротких замыканиях в распределительной сети. Фидерные автоматы настраиваются для срабатывания раньше генераторной защиты, предотвращая её ложную активацию при КЗ на смежных участках. Это исключает необоснованные отключения основного источника питания и поддерживает стабильность энергосистемы.

Принцип селективности реализуется через временны́е задержки и токовые уставки. Автоматы фидеров выполняют функцию резервной защиты генератора при отказе ближайших к месту повреждения устройств. Точная настройка времятоковых характеристик гарантирует, что сначала отключается повреждённая линия, а генератор остаётся в работе для питания исправных потребителей.

Ключевые аспекты координации

- Временна́я селективность: Установка задержки срабатывания генераторной защиты на 0,3–0,5 секунды дольше, чем у фидерных автоматов.

- Токовая отсечка: Уставки автоматов фидеров ниже тока КЗ на выводах генератора, но выше максимального рабочего тока линии.

- Резервирование: Фидерные защиты дублируют функции генераторных реле при КЗ в "мёртвой зоне".

| Параметр настройки | Фидерный автомат | Генераторная защита |

|---|---|---|

| Время отключения при КЗ | 0,02–0,1 с | 0,4–0,6 с |

| Уставка по току срабатывания | 1,2–1,5 × Iном.фидера | 1,1–1,3 × Iном.ген |

Важно: Проверка координации проводится через моделирование режимов КЗ с построением времятоковых характеристик всех устройств. Использование автоматов с регулируемыми параметрами (например, электронных расцепителей) упрощает адаптацию к изменениям схемы сети.

Мониторинг срабатываний через АСУ ТП

Интеграция систем защиты генератора с АСУ ТП обеспечивает непрерывный контроль и автоматизированную регистрацию всех срабатываний защитных устройств. Данные о событиях (аварийных отключениях, предупредительных сигналах, изменениях режимов) в реальном времени передаются на верхний уровень управления, исключая необходимость ручного сбора информации с местных панелей. Это гарантирует мгновенную фиксацию параметров генератора в момент срабатывания защиты: токов, напряжений, мощностей, частоты вращения, температуры обмоток и других критических показателей.

Автоматизированный сбор и архивация событий формируют детальную базу данных для последующего анализа причин отказов. Система обеспечивает временную синхронизацию сигналов с точностью до миллисекунд через синхронизацию по протоколу IEEE 1588 (PTP), что позволяет точно устанавливать последовательность развития аварийных процессов. Визуализация срабатываний на операторских станциях реализуется через SCADA-интерфейсы с цветовой индикацией аварийных событий и генерацией звуковых оповещений.

Ключевые принципы реализации

- Непрерывный сбор данных: Подключение всех защитных реле к контроллерам АСУ ТП через цифровые входы/протоколы IEC 61850, Modbus

- Многоуровневое документирование: Автоматическое формирование журналов событий (SOE), осциллограмм и отчетов со штампом времени

- Аналитические функции:

- Автоматическая классификация срабатываний (ложные/действительные)

- Построение временных диаграмм взаимосвязанных событий

- Статистический анализ частоты и причин отключений

- Интеграционные возможности: Передача данных в системы технической диагностики, АСУЭ и диспетчерские центры

| Тип мониторинга | Технология реализации | Контролируемые параметры |

|---|---|---|

| Аварийные отключения | Фиксация сигналов от максимальных токовых защит, дифференциальных реле, защиты от замыканий на землю | Токи КЗ, время срабатывания, векторные отклонения |

| Предупредительные сигналы | Мониторинг термосопротивлений статора/ротора, реле давления водорода, контроля вибрации | Температуры, давление, виброускорение, уровни изоляции |

| Режимные события | Регистрация переходных процессов при пусках/остановах, синхронизации | Скольжение частоты, углы нагрузки, активная/реактивная мощность |

Список источников

При подготовке материалов по защите генераторов использовались нормативно-технические документы, регулирующие эксплуатацию электроустановок, а также специализированные издания в области релейной защиты и энергетики. Актуальные редакции указанных источников обеспечивают достоверность информации о требованиях, назначении и принципах реализации защитных систем.

Основой для анализа послужили следующие категории документов: государственные стандарты, отраслевые руководящие указания, учебные пособия для профильных учебных заведений и техническая документация производителей оборудования. Особое внимание уделено практическим аспектам настройки и эксплуатации устройств релейной защиты.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - Глава 5.3 "Защита электрических сетей и электрооборудования"

- ГОСТ Р 52735-2007 - Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета

- РД 153-34.0-35.127-2002 - Руководящие указания по релейной защите. Защита синхронных генераторов и трансформаторов

- Чернобровов Н.В. Релейная защита энергетических систем: Учебное пособие

- Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита: Глава "Защиты генераторов и трансформаторов"

- IEEE Std C37.102-2006 - Guide for AC Generator Protection

- Технические каталоги и инструкции ведущих производителей релейной защиты (Siemens, ABB, GE Grid Solutions)

- Журнал "Электроэнергия. Передача и распределение" - Статьи по диагностике и модернизации систем защиты генераторов