Удельная мощность - суть и применение в технике

Статья обновлена: 14.01.2026

В инженерном анализе и проектировании ключевым сравнительным параметром выступает удельная мощность. Данная физическая величина характеризует отношение развиваемой или потребляемой мощности технического устройства к его массе, объёму или другой определяющей характеристике.

Понятие удельной мощности является универсальным критерием эффективности для широкого спектра систем: от двигателей внутреннего сгорания и электромоторов до энергетических установок и электронных компонентов. Оно позволяет объективно сопоставлять технические решения независимо от их абсолютных габаритов.

Высокое значение удельной мощности свидетельствует о совершенстве конструкции и рациональном использовании материалов. Этот показатель напрямую влияет на эксплуатационные характеристики: скорость, грузоподъёмность, манёвренность транспортных средств; быстродействие и миниатюризацию электроники; экономичность энергогенерирующего оборудования.

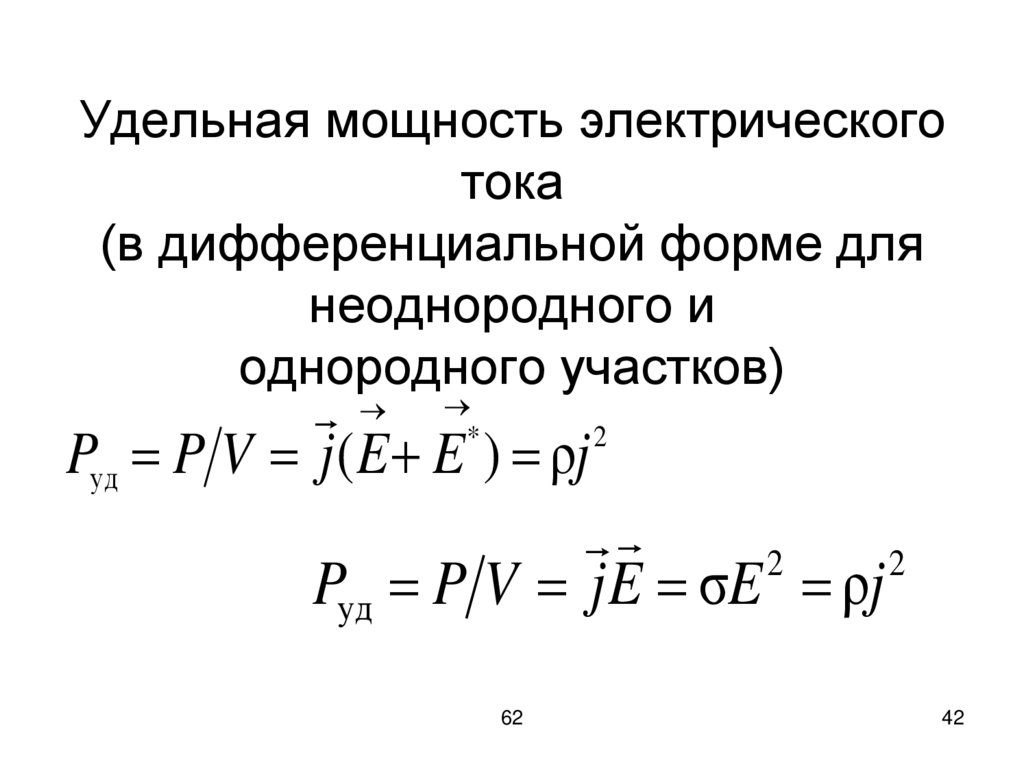

Формулы для расчёта удельной мощности в механических системах

Удельная мощность в механике определяет эффективность преобразования энергии в полезную работу относительно массовых или геометрических характеристик системы. Этот параметр критичен при проектировании двигателей, транспортных средств и промышленного оборудования, где требуется оптимизация соотношения "мощность/вес" или "мощность/объем".

Базовые формулы используют мощность P (Вт) и физические параметры объекта. Для вращающихся систем учитывается крутящий момент M (Н·м) и угловая скорость ω (рад/с). Линейные системы оперируют силой F (Н) и скоростью v (м/с).

Основные расчётные соотношения

Общая мощность определяется через:

- Поступательное движение: \( P = F \cdot v \)

- Вращательное движение: \( P = M \cdot \omega \)

Удельная мощность рассчитывается как:

- Относительно массы (Вт/кг):

$$ P_{уд} = \frac{P}{m} $$

где \( m \) – масса системы. - Относительно площади (Вт/м²):

$$ P_{уд} = \frac{P}{S} $$

где \( S \) – площадь рабочей поверхности.

| Параметр | Формула | Единицы измерения |

|---|---|---|

| Удельная мощность по массе | \( P / m \) | Вт/кг |

| Удельная мощность по объёму | \( P / V \) | Вт/м³ |

| Удельная мощность по площади | \( P / S \) | Вт/м² |

Пример применения: Для электродвигателя мощностью 1500 Вт массой 15 кг удельная мощность составит \( \frac{1500}{15} = 100 \) Вт/кг. В авиадвигателях этот показатель достигает 8000 Вт/кг, что отражает технологическую эффективность.

Удельная мощность двигателя внутреннего сгорания: методы измерения

Удельная мощность (л.с./л или кВт/л) рассчитывается как отношение максимальной мощности двигателя к его рабочему объему. Этот параметр отражает эффективность конструкции и напряженность теплового режима. Высокие значения свидетельствуют об интенсивном использовании литража для генерации энергии.

Измерение требует точного определения двух ключевых величин: номинальной мощности на выходном валу и геометрического объема цилиндров. Стандартизированные стендовые испытания проводятся при нормированных атмосферных условиях для исключения влияния внешних факторов.

Ключевые методы измерения мощности

Испытания на моторном стенде: Двигатель фиксируется на динамометрической установке, создающей переменную нагрузку. Измеряются:

- Крутящий момент (в Н·м) при помощи торсионного датчика

- Частота вращения коленвала (об/мин) тахометром

Мощность вычисляется по формуле: P = (M × n) / 9549, где P - мощность (кВт), M - момент (Н·м), n - обороты (об/мин).

Факторы, влияющие на точность

| Фактор | Воздействие | Компенсация |

|---|---|---|

| Температура воздуха | Снижение плотности заряда | Коррекция по SAE J1349 |

| Атмосферное давление | Изменение наполнения цилиндров | Приведение к стандарту ISO 1585 |

| Влажность | Теплоемкость рабочей смеси | Поправочные коэффициенты |

Погрешности калибровки: Ошибки тарировки датчиков момента и оборотов могут искажать результаты на 2-5%. Требуется регулярная верификация оборудования эталонными нагрузками.

Особенности расчета рабочего объема

Определяется по формуле: Vh = (π × D² × S × i) / 4, где D - диаметр цилиндра, S - ход поршня, i - количество цилиндров. Для серийных двигателей используется паспортное значение, в исследовательских работах выполняются замеры микрометрическими инструментами.

Примечание: В турбированных двигателях удельная мощность может превышать 150 кВт/л за счет принудительного наддува, что требует раздельного анализа атмосферных и форсированных модификаций.

Сравнение удельной мощности электродвигателей и ДВС

Электродвигатели демонстрируют существенно более высокую удельную мощность (отношение мощности к массе) по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Средние значения для современных серийных электромоторов составляют 1.5-5 кВт/кг, тогда как у ДВС этот показатель редко превышает 0.5-1.5 кВт/кг. Разница обусловлена принципиальными конструктивными отличиями: электродвигатели генерируют крутящий момент сразу при старте, не требуя сложных систем преобразования энергии.

Критическим фактором выступает отсутствие у электромоторов вспомогательных агрегатов: им не нужны топливные системы, сложные трансмиссии, массивные системы охлаждения и выхлопа, обязательные для ДВС. Эффективность преобразования энергии в электродвигателях достигает 90-95%, против 30-40% у ДВС, что позволяет при равной выходной мощности уменьшить массу силовой установки в 2-4 раза. Пиковые значения удельной мощности в специализированных электромоторах (например, в автоспорте) могут достигать 10 кВт/кг.

Структурные различия

| Критерий | Электродвигатели | ДВС |

|---|---|---|

| Средняя удельная мощность | 1.5-5 кВт/кг | 0.5-1.5 кВт/кг |

| КПД преобразования энергии | 90-95% | 30-40% |

| Необходимые системы | Инвертор, контроллер | Трансмиссия, выхлоп, охлаждение, ГРМ |

Ключевые причины превосходства электромоторов:

- Мгновенная отдача момента – максимальный крутящий момент доступен с 0 об/мин

- Минимум движущихся частей – снижение механических потерь и массы

- Отсутствие тепловых потерь – энергия не расходуется на нагрев (кроме омических потерь)

Ограничивающим фактором для электродвигателей остается массогабаритные характеристики источников питания – аккумуляторы существенно снижают общую удельную мощность системы. Однако при изолированном рассмотрении силовых агрегатов электромоторы сохраняют технологическое преимущество, особенно заметное в транспорте, где снижение массы напрямую влияет на динамику и энергопотребление.

Влияние удельной мощности на динамику автомобиля

Удельная мощность (отношение мощности двигателя к массе транспортного средства, Вт/кг или л.с./т) является ключевым параметром, определяющим динамические характеристики автомобиля. Чем выше этот показатель, тем большее ускорение способна развивать машина при прочих равных условиях. Это напрямую связано со вторым законом Ньютона: сила, сообщающая ускорение (тяга на колесах), пропорциональна мощности и обратно пропорциональна скорости, а само ускорение равно отношению силы к массе.

Высокая удельная мощность обеспечивает не только интенсивный разгон с места, но и уверенное ускорение в движении, особенно на высоких скоростях. Это критически важно для таких маневров, как обгон, где запас мощности позволяет быстро преодолеть дистанцию в встречном потоке. Кроме того, достаточная удельная мощность напрямую влияет на способность автомобиля преодолевать подъемы без значительной потери скорости.

Основные аспекты влияния

- Интенсивность разгона: Автомобили с высоким показателем удельной мощности (спортивные модели, >150 л.с./т) достигают 100 км/ч за 5-8 секунд. Седаны среднего класса (~80-100 л.с./т) разгоняются за 8-12 секунд. Машины с низкой удельной мощностью (<60 л.с./т, например, коммерческий транспорт) могут тратить на это 15+ секунд.

- Максимальная скорость: Для достижения высокой максимальной скорости требуется не только мощный двигатель, но и преодоление сил аэродинамического сопротивления, которое растет квадратично. Высокая удельная мощность дает необходимый запас тяги на высоких скоростях.

- Преодоление подъемов: При движении в гору сила тяжести создает дополнительную нагрузку. Автомобиль с низкой удельной мощностью будет терять скорость даже при полном открытии дросселя.

- Безопасность обгона: Возможность быстро набрать скорость для завершения маневра в ограниченном временном окне напрямую зависит от запаса удельной мощности.

Следует отметить, что на реализацию потенциала удельной мощности влияют и другие факторы:

- Тип и эффективность трансмиссии (потери в механической, вариаторе, АКПП).

- Характеристики крутящего момента двигателя (широта "полки" момента, эластичность).

- Сцепление шин с дорогой (избыточная мощность при недостаточном сцеплении приводит к пробуксовке).

| Удельная мощность (л.с./т) | Ожидаемая динамика | Примеры автомобилей |

|---|---|---|

| < 60 | Слабая, разгон очень плавный, трудности на подъемах и при обгонах | Грузовые фургоны, микроавтобусы |

| 60 - 100 | Умеренная, достаточная для городских условий и трассы без экстремальных нагрузок | Бюджетные седаны, компактные кроссоверы |

| 100 - 150 | Хорошая, уверенный разгон, комфортное выполнение обгонов | Бизнес-седаны, семейные SUV |

| > 150 | Отличная, спортивный характер, быстрое ускорение на всех скоростях | Спорткары, заряженные версии премиальных моделей |

Таким образом, удельная мощность служит объективным и универсальным индикатором потенциальных динамических возможностей автомобиля. Она позволяет сравнивать машины разных классов и масс по их способности к ускорению независимо от абсолютных значений мощности двигателя или снаряженной массы.

Расчёт нагрузки на единицу площади в теплообменниках

Удельная тепловая нагрузка (q) определяет количество теплоты, передаваемое через единицу площади поверхности теплообмена за единицу времени. Рассчитывается по формуле: q = Q / F, где Q – полная тепловая мощность теплообменника (Вт), а F – площадь теплообменной поверхности (м²). Данный параметр измеряется в Вт/м² и служит ключевым индикатором интенсивности теплопередачи в аппарате.

Величина q напрямую влияет на габариты, стоимость и эффективность оборудования. Высокие значения удельной нагрузки позволяют создавать более компактные теплообменники, но требуют применения материалов с повышенной термостойкостью и усложняют конструкцию. Низкие значения увеличивают размеры аппарата, снижая экономическую целесообразность.

Ключевые аспекты расчёта

Формула для определения q выводится из основного уравнения теплопередачи: q = k · Δtср, где k – коэффициент теплопередачи (Вт/(м²·К)), Δtср – средняя разность температур между теплоносителями (К). Коэффициент k зависит от:

- Теплофизических свойств рабочих сред

- Скорости потоков и режима течения (ламинарный/турбулентный)

- Конструкции поверхности (ребристая/гладкая, форма каналов)

- Материала стенки и наличия загрязнений

Средняя разность температур Δtср рассчитывается с учётом схемы движения теплоносителей (противоток, прямоток, перекрёстный ток). Для противотока она максимальна, что обеспечивает наибольшую удельную нагрузку при прочих равных условиях.

Оптимизация q требует комплексного подхода:

- Анализ температурного графика и выбор схемы движения потоков

- Расчёт коэффициента теплопередачи k для выбранной конструкции

- Определение допустимого гидравлического сопротивления

- Учёт факторов эксплуатации (загрязнение, коррозия)

| Тип теплообменника | Типичный диапазон q (кВт/м²) |

| Кожухотрубный (вода/вода) | 1.0 – 2.5 |

| Пластинчатый (пар/вода) | 5.0 – 15.0 |

| С воздушным охлаждением | 0.5 – 1.5 |

Замечание: Превышение оптимальных значений q ведёт к локальному кипению, кавитации или термическим деформациям. Контроль удельной нагрузки обеспечивает ресурсоэффективность и надёжность работы теплообменного оборудования.

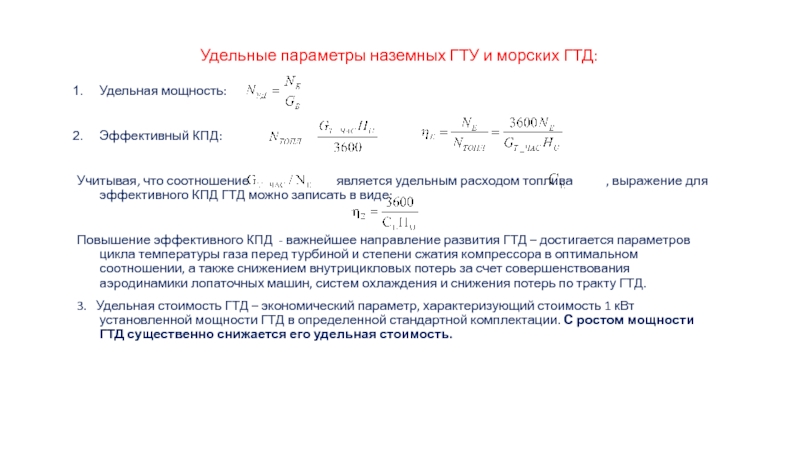

Удельная мощность в авиации: тяговооружённость самолётов

Тяговооружённость представляет собой ключевую характеристику летательных аппаратов, определяемую как отношение максимальной тяги силовой установки к весу самолёта. Рассчитывается по формуле: Тяговооружённость = Тmax / G, где Тmax – суммарная тяга двигателей, G – взлётный вес. Данный параметр является безразмерной величиной и выражается в виде десятичной дроби или процентов.

Значение тяговооружённости напрямую влияет на лётно-технические характеристики воздушного судна. Высокие показатели обеспечивают улучшенную скороподъёмность, способность к быстрому набору высоты и выполнению манёвров, а также сокращают длину разбега при взлёте. Для современных боевых самолётов данный параметр критичен при выходе на сверхзвуковые скорости и преодолении звукового барьера.

Практическое применение и типовые значения

Требования к тяговооружённости существенно варьируются в зависимости от типа воздушного судна:

- Пассажирские лайнеры: 0.25–0.35 (25–35%)

- Истребители: 0.7–1.2 (возможен кратковременный форсаж >1.5)

- Транспортные самолёты: 0.2–0.3

| Тип самолёта | Тяговооружённость | Примеры моделей |

|---|---|---|

| Многоцелевой истребитель | ≥1.0 | F-22 Raptor, Су-57 |

| Реактивный лайнер | 0.25–0.3 | Boeing 737, Airbus A320 |

| Тяжёлый бомбардировщик | 0.2–0.25 | B-52 Stratofortress |

При проектировании учитывается компромисс между тяговооружённостью и топливной эффективностью. Повышение тяги двигателей увеличивает расход топлива и массу конструкции, что требует оптимизации аэродинамических характеристик планера. Для компенсации веса современных систем вооружения и авионики на боевых самолётах применяют двигатели с регулируемым вектором тяги.

Оптимизация веса генераторов судовых установок

Оптимизация массы судовых генераторов является критически важной задачей, так как напрямую влияет на водоизмещение судна, расход топлива, полезную нагрузку и маневренность. Снижение веса энергетической установки без потери мощности или надежности достигается за счет комплексного подхода, включающего применение современных материалов, инновационных конструктивных решений и эффективных систем охлаждения. Целью является максимальное увеличение удельной мощности (кВт/кг), что позволяет сократить занимаемый объем и общую массу силовой установки.

Ключевым аспектом оптимизации выступает выбор материалов с высокой удельной прочностью и улучшенными магнитными свойствами. Использование алюминиевых сплавов для корпусов и статоров, композитов для кожухов и легких магнитов из редкоземельных элементов в роторах существенно снижает массу при сохранении механической прочности и магнитных характеристик. Параллельно совершенствуются системы охлаждения: переход от воздушного к жидкостному или испарительному охлаждению обмоток позволяет уменьшить габариты активных частей без риска перегрева.

Основные направления оптимизации

- Конструктивная миниатюризация: Интеграция функций (объединение корпуса генератора с опорными конструкциями), применение компактных подшипников качения и оптимизация геометрии магнитопровода для снижения расхода электротехнической стали.

- Инновационные системы охлаждения: Внедрение двухконтурных систем с принудительной циркуляцией хладагента, прямого охлаждения обмоток диэлектрическими жидкостями и тепловых труб для эффективного отвода тепла от активных зон.

- Повышение КПД: Снижение электрических потерь в меди и стали за счет применения проводников с увеличенным сечением, улучшения качества электроизоляции и точного расчета магнитных полей, что уменьшает тепловыделение и позволяет использовать более легкие радиаторы.

| Фактор оптимизации | Технология | Влияние на удельную мощность |

|---|---|---|

| Материалы | Амфорные металлы, спеченные порошки | Снижение массы магнитопровода на 15-30% |

| Охлаждение | Прямое жидкостное охлаждение обмоток | Увеличение допустимой нагрузки на 25-40% при тех же габаритах |

| Проектирование | Топологическая оптимизация (CAE-анализ) | Сокращение массы неответственных элементов до 50% |

Применение компьютерного инжиниринга (CAE, CFD) на этапе проектирования обеспечивает виртуальное моделирование тепловых, электромагнитных и механических нагрузок. Это позволяет точно рассчитывать минимально необходимые запасы прочности и оптимизировать распределение материала, исключая избыточные элементы. Дополнительный эффект дает использование аддитивных технологий для изготовления сложных легконагруженных деталей с внутренними каналами охлаждения, недоступными при традиционной обработке.

Внедрение цифровых систем мониторинга (датчиков температуры, вибрации, частичных разрядов) обеспечивает эксплуатацию генераторов в режимах, близких к предельным, без риска аварии. Это позволяет проектировать установки с меньшими конструктивными запасами, дополнительно снижая массу. Совокупность перечисленных мер обеспечивает рост удельной мощности современных судовых генераторов на 20-35% за десятилетие при одновременном увеличении ресурса.

Удельная мощность батарей для электромобилей: W/кг

Удельная мощность (Вт/кг) определяет способность аккумулятора отдавать высокую энергию в единицу времени относительно своей массы. Этот параметр критичен для динамических характеристик электромобиля: разгона, подъёма в гору и эффективности рекуперативного торможения. Высокие значения обеспечивают мгновенный отклик при нажатии педали акселератора без существенного увеличения общей массы батарейного блока.

Современные литий-ионные батареи демонстрируют удельную мощность в диапазоне 250-500 Вт/кг. Перспективные технологии, такие как литий-титанатные (LTO) элементы, достигают 3000-5000 Вт/кг благодаря низкому внутреннему сопротивлению. Твердотельные аккумуляторы прогнозируют дальнейший рост показателя до 10000 Вт/кг за счёт использования керамических электролитов и инновационных катодных материалов.

Факторы, влияющие на удельную мощность

| Фактор | Влияние на удельную мощность |

|---|---|

| Химический состав | LFP: 250-350 Вт/кг, NMC: 400-500 Вт/кг, LTO: 3000+ Вт/кг |

| Конструкция электродов | Ультратонкие покрытия и 3D-архитектура увеличивают площадь реакции |

| Система термоменеджмента | Оптимальный температурный режим предотвращает падение мощности |

| Состояние заряда (SOC) | Максимальная мощность достигается при 50-70% SOC |

Ключевые технологические вызовы:

- Компромисс между удельной мощностью и энергетической плотностью (Вт·ч/кг)

- Деградация при высокоинтенсивных нагрузках

- Рост стоимости при использовании редкоземельных материалов

Инженерные решения для оптимизации:

- Гибридные батареи: сочетание высокомощных и высокоэнергетических ячеек

- Усовершенствованные системы управления (BMS) с адаптивным контролем мощности

- Наноструктурированные аноды (кремний-графеновые композиты)

Критерии выбора аккумуляторов по удельной мощности

Удельная мощность (Вт/кг) определяет способность аккумулятора быстро отдавать энергию относительно своей массы. Этот параметр критичен для приложений с высокими динамическими нагрузками: электротранспорт, электроинструменты, авиамоделирование, где требуются резкие ускорения или пиковые токи.

Выбор батареи по данному показателю требует анализа эксплуатационных условий и компромиссов с другими характеристиками. Недостаточная удельная мощность приводит к перегреву, просадке напряжения и преждевременному износу при экстремальных нагрузках.

Ключевые аспекты выбора

- Соотношение с удельной энергией

Аккумуляторы с высокой удельной мощностью (литий-титанатные, LTO) обычно уступают в ёмкости (Вт·ч/кг). Необходимо определить приоритет: длительность работы или способность к резким скачкам тока.

- Тип химии

Технологии отличаются показателями:

- LTO: 3000-5000 Вт/кг (максимальные токи, но низкая энергия)

- Литий-полимерные: 200-1000 Вт/кг

- NMC/NCA: 150-500 Вт/кг

- Свинцово-кислотные: 30-200 Вт/кг

- Теплоотвод и безопасность

Высокие токи разряда генерируют тепло. Требуется оценка системы охлаждения и защит от перегрева, особенно для Li-Ion.

- Деградация при нагрузках

Циклирование на пиковых токах сокращает срок службы. Проверяется снижение ёмкости после стресс-тестов.

- Рабочий диапазон напряжений

Удельная мощность зависит от напряжения системы. Низковольтные батареи требуют больших токов для аналогичной выходной мощности.

| Тип аккумулятора | Удельная мощность (Вт/кг) | Сфера применения |

|---|---|---|

| LTO | 3000-5000 | Стартёры, гоночные электрокары |

| Литий-полимерный | 200-1000 | Дроны, power tools |

| NMC | 150-500 | Электровелосипеды, скейты |

| Свинцово-кислотный | 30-200 | ИБП, стационарные системы |

Расчёт пиковых нагрузок в энергетических сетях на м²

Пиковая нагрузка отражает максимальное энергопотребление объекта в конкретный временной интервал, выраженное в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Для её прогнозирования на единицу площади используется удельная мощность – параметр, определяющий расчётную нагрузку на 1 м² (Вт/м²). Эта величина служит основой для проектирования энергосистем, предотвращения перегрузок и выбора оборудования.

Расчёт суммарной пиковой нагрузки (Pпик) выполняется по формуле:

Pпик = Pуд × S,

где Pуд – удельная мощность (Вт/м²), а S – общая площадь объекта (м²). Например, для офисного здания 500 м² с нормативом 80 Вт/м² пиковая нагрузка составит 40 000 Вт или 40 кВт.

Факторы влияния на удельную мощность

Значение Pуд варьируется в зависимости от:

- Типа объекта: производственные цеха (150-300 Вт/м²), торговые центры (80-150 Вт/м²), жилые здания (30-60 Вт/м²).

- Состава оборудования: мощность систем вентиляции, ИТ-инфраструктуры, станков.

- Климатических условий: нагрузка на кондиционирование/отопление.

- Коэффициента одновременности: вероятность включения всех приборов в пик.

| Объект | Диапазон Pуд (Вт/м²) |

|---|---|

| Промышленные линии | 200–500 |

| Супермаркеты | 100–180 |

| Офисы (open space) | 70–120 |

| Жилые квартиры | 30–50 |

Критические аспекты при расчётах:

- Учёт динамики нагрузок в течение суток/сезона через коэффициенты спроса.

- Анализ перспектив роста энергопотребления (резерв +15-25%).

- Верификация данных натурными замерами для существующих объектов.

Ошибки в определении Pуд ведут к переинвестированию в сети или авариям при перегрузках. Точность расчётов обеспечивает стабильность энергоснабжения и оптимизацию затрат на инфраструктуру.

Солнечные панели: зависимость эффективности от удельной мощности

Удельная мощность солнечных панелей (Вт/м²) отражает количество электроэнергии, генерируемое единицей площади поверхности. Этот параметр напрямую связан с эффективностью преобразования фотонов в электричество. Более высокая удельная мощность свидетельствует о способности панели вырабатывать больше энергии на ограниченном пространстве, что критично для установок с дефицитом площади.

Ключевым фактором, определяющим удельную мощность, является КПД фотоэлементов. Современные технологии демонстрируют значительный разброс:

- Монокристаллический кремний: 18-22% КПД → ~200 Вт/м²

- Поликристаллический кремний: 15-17% КПД → ~160 Вт/м²

- Тонкопленочные (CIGS/CdTe): 10-13% КПД → ~100 Вт/м²

- Многопереходные (космические): >30% КПД → ~300 Вт/м²

Влияние технологий и условий эксплуатации

Повышение удельной мощности достигается за счет:

- Антибликовых покрытий, снижающих отражение света

- Пассивации поверхности для уменьшения рекомбинации носителей заряда

- Back-contact архитектуры, увеличивающей активную площадь

- Использования перовскитов в тандемных элементах

Эксплуатационные факторы также критичны: перегрев панелей выше 25°C снижает удельную мощность на 0.3-0.5% на каждый градус. Затенение 10% поверхности может уменьшить выход энергии на 30% из-за особенностей последовательного соединения ячеек.

| Технология | Удельная мощность (Вт/м²) | Температурный коэффициент (%/°C) |

|---|---|---|

| Монокристалл PERC | 210-230 | -0.35 |

| Гетероструктурная (HJT) | 230-250 | -0.25 |

| Тандем кремний/перовскит | 280-320 | -0.40 |

Инженерные решения для сохранения высокой удельной мощности включают системы активного охлаждения, трекеры для ориентации под оптимальным углом и двусторонние (bifacial) панели, использующие отраженный свет. Прогресс в материалах и проектировании продолжает смещать верхние границы показателя, сокращая стоимость энергии.

Турбины ТЭЦ: влияние удельной мощности на КПД

Удельная мощность турбин ТЭЦ, выражаемая как отношение выходной мощности к массе/габаритам агрегата или расходу пара, напрямую определяет эффективность преобразования тепловой энергии в механическую. Высокие значения этого параметра свидетельствуют о компактности конструкции и рациональном использовании рабочего тела, что создает предпосылки для роста общего КПД установки.

Оптимальное значение удельной мощности достигается балансом между интенсивностью рабочего процесса и эксплуатационными ограничениями. Чрезмерное увеличение мощности на единицу расхода пара ведет к росту динамических нагрузок, вибраций и потерь на утечки, снижая надежность. Одновременно заниженные показатели увеличивают габариты, металлоемкость и гидравлические потери, ухудшая экономичность цикла.

Ключевые закономерности влияния

| Уровень удельной мощности | Влияние на КПД турбины | Конструктивные последствия |

|---|---|---|

| Ниже оптимального | Снижение из-за роста потерь в проточной части и увеличения теплоотдачи | Повышенная металлоемкость, увеличенные зазоры |

| Оптимальный | Максимальное использование энергии пара при минимальных потерях | Сбалансированные нагрузки на лопатки, эффективное уплотнение |

| Выше оптимального | Падение из-за вторичных эффектов: вихреобразования, эрозии, перегрева | Необходимость применения жаропрочных сплавов, сложные системы охлаждения |

Наибольший КПД достигается при проектных параметрах пара (температура/давление), обеспечивающих:

- Минимальный термический градиент в проточной части

- Ламинарное обтекание лопаток без срывов потока

- Точное соответствие частоты вращения резонансным характеристикам ротора

Критическим фактором является сохранение высокого КПД при переменных нагрузках: современные турбины ТЭЦ используют регулируемые сопловые аппараты и многоступенчатое расширение, позволяющее поддерживать удельную мощность близкой к оптимальной в диапазоне 40-100% номинальной нагрузки.

Проектирование тепловыделяющих сборок ядерных реакторов

Удельная мощность тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) является ключевым параметром при проектировании тепловыделяющих сборок (ТВС), определяя скорость генерации тепловой энергии на единицу объема топлива. Этот показатель напрямую влияет на температурный профиль топливных таблеток, оболочки ТВЭЛ и теплоносителя, что задает требования к материалам и системе охлаждения. Превышение допустимых значений удельной мощности ведет к расплавлению топлива, деформациям оболочек и риску разгерметизации.

Оптимизация распределения удельной мощности по объему активной зоны достигается через:

Критерии проектирования ТВС

Теплофизические ограничения требуют, чтобы максимальная удельная мощность в ТВЭЛах не превышала критических значений, при которых нарушается целостность топливной матрицы или оболочки. Для этого применяют:

- Градиентное обогащение ураном-235 по высоте сборки

- Поглощающие стержни-вытеснители для выравнивания энерговыделения

- Теплорасчеты с моделированием пиковых коэффициентов мощности

Механическая устойчивость обеспечивается выбором геометрии ТВС и материалов, выдерживающих:

| Термические напряжения | Радиационное распухание топлива |

| Гидродинамические нагрузки | Коррозию под напряжением |

Радиационная стойкость требует минимизации локальных пиков мощности, ускоряющих деградацию материалов. Конструктивные решения включают:

- Дистанционирующие решетки с турбулизаторами потока

- Защитные кожухи для поглотителей

- Оптимизацию шага решетки ТВЭЛов

Расчетные методы интегрируют нейтронно-физические и теплогидравлические коды для прогнозирования 3D-распределения удельной мощности с учетом выгорания топлива, что позволяет достигать проектного ресурса ТВС при гарантированном соблюдении критериев безопасности.

Охлаждение процессоров: требования к удельной мощности

Удельная мощность процессора, выражаемая в Вт/см², является критическим параметром для проектирования систем охлаждения. Она характеризует количество тепловой энергии, выделяемой на единицу площади кристалла (чипа) в процессе его работы. Рост тактовых частот, увеличение количества транзисторов и миниатюризация техпроцессов ведут к постоянному увеличению удельной мощности современных ЦПУ и ГПУ.

Высокая удельная мощность создает экстремальные тепловые нагрузки на ограниченной площади поверхности. Неэффективный отвод этого тепла приводит к перегреву, троттлингу (снижению производительности для защиты от повреждения), деградации кремния и, в конечном итоге, выходу компонента из строя. Требования к системам охлаждения напрямую определяются максимальной удельной мощностью целевого процессора.

Ключевые аспекты требований к охлаждению

Системы отвода тепла должны соответствовать жестким критериям, обусловленным высокой удельной мощностью:

- Теплопроводность интерфейсов: Термоинтерфейсы (TIM1 между кристаллом и крышкой, TIM2 между крышкой и кулером) обязаны минимизировать тепловое сопротивление, обеспечивая эффективную передачу тепла от источника.

- Конструкция теплораспределителя (IHS): Материал (обычно медь или никелированная медь) и площадь крышки критичны для равномерного распределения теплового потока с малой площади кристалла на большую площадь основания кулера.

- Эффективность радиатора: Требуется большая площадь рассеивающей поверхности (ребра) и оптимальная конструкция воздушных каналов для максимального теплообмена с окружающей средой, особенно при воздушном охлаждении.

- Производительность вентилятора/помпы: Система принудительного обдува (CВО) или циркуляции теплоносителя (СЖО) должна обеспечивать достаточный расход воздуха/жидкости для отвода расчетного количества тепла при допустимом уровне шума.

- Пределы рабочих температур: Система должна гарантировать, что температура кристалла (Tj) не превышает максимально допустимого значения, указанного производителем, даже под пиковой нагрузкой.

Постоянный рост удельной мощности процессоров (до 300+ Вт/см² и выше в пике) делает разработку эффективных и компактных систем охлаждения одной из ключевых инженерных задач в микроэлектронике и компьютерной технике.

Расчёт тепловых потоков в радиаторах электроники

Тепловой поток от электронного компонента к радиатору описывается законом Фурье: Q = -λ·A·(dT/dx), где Q – мощность теплового потока (Вт), λ – теплопроводность материала (Вт/(м·К)), A – площадь поперечного сечения (м²), dT/dx – градиент температуры вдоль направления потока. Основная задача – обеспечить эффективный отвод тепла от зоны генерации (кристалла) через тепловые интерфейсы к рёбрам радиатора.

Ключевым параметром является суммарное тепловое сопротивление системы (Rtotal), определяемое как Rtotal = (Tj – Ta) / Q, где Tj – температура перехода, Ta – температура окружающей среды, Q – рассеиваемая мощность. Rtotal складывается из последовательных сопротивлений: кристалл-корпус (Rjc), корпус-радиатор (Rch), радиатор-среда (Rha).

Факторы влияния и методы расчёта

Сопротивление радиатор-среда (Rha) зависит от:

- Конвекции: естественной (Q = h·A·ΔT, h ≈ 5–10 Вт/(м²·К)) или принудительной (h растёт с скоростью воздушного потока)

- Излучения: Q = ε·σ·A·(Trad4 – Ta4), где ε – степень черноты, σ – постоянная Стефана-Больцмана

- Геометрии рёбер: увеличение площади и оптимизация шага снижают Rha

Пример расчёта для транзистора:

| Мощность (Q) | 50 Вт |

| Rjc | 0.8 К/Вт |

| Rch (с пастой) | 0.2 К/Вт |

| Rha (с вентилятором) | 1.0 К/Вт |

| Rtotal | 2.0 К/Вт |

| ΔT (при Ta=25°C) | 100 К |

| Tj | 125°C |

Для сложных профилей применяют моделирование методом конечных элементов (FEA) или термоэлектрические аналогии, представляя систему эквивалентной электрической схемой, где:

- Температурный перепад ↔ Напряжение

- Тепловой поток ↔ Ток

- Тепловое сопротивление ↔ Резистор

Удельная мощность лазерных диодов в волоконной оптике

Удельная мощность лазерных диодов в волоконной оптике характеризует плотность оптической мощности на единицу площади излучающей апертуры или единицу длины волокна. Этот параметр определяет эффективность ввода излучения в волокно и критически влияет на тепловые режимы работы. Высокая удельная мощность обеспечивает интенсивность сигнала, но требует строгого контроля для предотвращения нелинейных эффектов и повреждения компонентов.

Оптимизация удельной мощности достигается за счет конструктивных особенностей диодов: уменьшения размеров активной области, применения материалов с высокой теплопроводностью и точной юстировки соединений. Превышение допустимых значений приводит к деградации волокна, тепловому линзированию и снижению надежности системы. Требования к удельной мощности варьируются в зависимости от типа приложения (телекоммуникации, медицина, промышленная обработка).

Факторы влияния и практические ограничения

| Фактор | Влияние на удельную мощность | Ограничения |

|---|---|---|

| Диаметр сердцевины волокна | Обратно пропорциональная зависимость: меньший диаметр повышает удельную мощность при той же выходной мощности диода | Риск нелинейных эффектов (SBS, SRS) при плотностях >1 МВт/см² в SMF |

| Длина волны излучения | Более короткие волны (например, 850 нм) сильнее поглощаются, ограничивая максимальную мощность | Порог фотоповреждения волокна: ~106 Вт/см² для кварца |

| Тепловое сопротивление | Определяет максимальную непрерывную мощность без перегрева | Температурная деградация диода при >80°C |

Ключевые метрики для сравнения:

- Поверхностная плотность мощности: Вт/см² (для активной зоны диода)

- Линейная плотность в волокне: Вт/м (для протяженных систем)

- Порог катастрофического повреждения (COD): 15-30 МВт/см² для стандартных диодов

Пути повышения удельной мощности:

- Использование волокон с увеличенной апертурой (LMA)

- Применение распределенной обратной связи (DFB) для стабилизации моды

- Пассивное охлаждение чипов на алмазных подложках

- Точечная сварка волокна с контролем NA (числовой апертуры)

Оптимизация мощности ветрогенераторов на единицу площади

Цель оптимизации – максимальное увеличение выработки электроэнергии с ограниченной территории ветропарка. Это требует баланса между установкой большего количества турбин и минимизацией их взаимного аэродинамического влияния («эффекта следа»), снижающего КИУМ отдельных агрегатов. Плотность мощности (Вт/м²) выступает ключевым метрическим показателем эффективности использования площади.

Факторы, влияющие на плотность мощности, включают выбор типа турбин (горизонтальные/вертикальные), их номинальные характеристики, высоту башни, климатические условия площадки и роза ветров. Критическим аспектом является геометрическое расположение установок: расстояние между ними по направлению преобладающих ветров должно минимизировать потери от турбулентности.

Стратегии повышения удельной мощности

- Расположение и шаг установки: Применение CFD-моделирования для расчета оптимальных дистанций (обычно 5–15 диаметров ротора вдоль ветра, 2–4 диаметра – поперёк). Использование каскадного или шахматного размещения.

- Технологии роторов:

- Увеличение диаметра и высоты башен для доступа к сильным ветрам.

- Применение адаптивных лопастей с изменяемой геометрией.

- Управление углом атаки: Динамическая коррекция pitch-угла для снижения потерь у нижестоящих турбин в режиме реального времени.

- Гибридные решения: Комбинирование ветрогенерации с солнечными панелями на одной территории для мультипликативного эффекта.

| Фактор | Влияние на удельную мощность | Оптимизационное решение |

|---|---|---|

| Скорость ветра | Прямая зависимость (P ~ V³) | Выбор площадок с высоким среднегодовым ветропотенциалом |

| Диаметр ротора | Увеличение площади ометания → рост мощности | Модернизация парка турбинами с крупными роторами |

| Турбулентность следа | Снижение КИУМ на 5–20% для задних рядов | Алгоритмы прогнозного управления ориентацией лопастей |

Ограничения включают физические пределы закона Беца (макс. 59,3% энергии ветра может быть преобразовано), рост капитальных затрат на высокие башни/крупные роторы и экологические требования. Перспективные направления – разработка низтурбулентных роторов и применение ИИ для предиктивного позиционирования турбин в крупных офшорных кластерах.

Удельная мощность промышленных гидравлических систем

Удельная мощность (Вт/кг) в гидравлике отражает соотношение между выходной мощностью гидравлического оборудования и его массой. Этот параметр критичен для оценки компактности и эффективности систем, особенно в мобильной технике и аэрокосмической отрасли, где массогабаритные ограничения строги.

Высокая удельная мощность достигается за счет оптимизации рабочих параметров: давления (до 700 бар в современных системах), производительности насосов и КПД компонентов. Конструктивные решения включают применение облегченных материалов (титановые сплавы, композиты) и миниатюризацию элементов без потери производительности.

Факторы влияния на удельную мощность

Ключевые аспекты:

- Давление в системе: Рост давления прямо увеличивает мощность без пропорционального роста массы.

- Эффективность компонентов: Повышение КПД насосов, гидромоторов и клапанов снижает потери энергии.

- Теплоотвод: Компактные системы требуют инновационных решений охлаждения для избежания перегрева.

| Тип системы | Диапазон удельной мощности (Вт/кг) |

|---|---|

| Стандартные промышленные | 100-300 |

| Высоконапорные (авиация) | 500-1500 |

Ограничения: Экстремальное повышение давления или компактности ведет к росту стоимости, сложности обслуживания и снижению ресурса. Баланс между мощностью, надежностью и массой – ключевая инженерная задача.

Выбор компрессоров по удельной мощности для пневмосетей

Удельная мощность компрессора, измеряемая в кВт/(м³/мин), отражает энергозатраты на производство единицы сжатого воздуха. Этот параметр напрямую определяет эксплуатационные расходы пневмосети, поскольку до 80% жизненного цикла оборудования составляют затраты на электроэнергию. Низкое значение удельной мощности свидетельствует о высокой энергоэффективности агрегата.

При подборе компрессора для конкретной пневмосистемы необходимо учитывать не только паспортные данные производителя, но и рабочие условия: требуемое давление, температуру всасываемого воздуха, цикличность нагрузки и качество обслуживания. Реальная удельная мощность может отличаться от номинальной на 15-25% из-за потерь в фильтрах, осушителях и трубопроводах.

Критерии оптимизации выбора

Ключевые аспекты сравнения компрессоров:

- Тип компрессора: Винтовые (5.5-7 кВт/(м³/мин)) экономичнее поршневых (6.5-9 кВт/(м³/мин)) при постоянной нагрузке

- Регулирование производительности: Частотное управление снижает удельную мощность на 20-35% при переменной нагрузке

- Рабочее давление: Повышение на 1 бар увеличивает удельную мощность на 6-8%

| Тип компрессора | Диапазон давлений (бар) | Удельная мощность (кВт/(м³/мин)) |

|---|---|---|

| Винтовой без частотника | 7-10 | 5.8-6.9 |

| Винтовой с ЧРП | 7-10 | 4.7-6.0 |

| Поршневой одноступенчатый | 7-8 | 7.2-8.5 |

Для минимизации затрат рекомендуется выполнять расчёт суммарной стоимости владения (TCO), включающий капитальные расходы и эксплуатационные издержки. Компрессоры с более высокой начальной ценой, но низкой удельной мощностью, часто окупаются за 2-3 года за счёт экономии электроэнергии.

Расчёт давления в турбинах гидроэлектростанций (МВт/м²)

Удельная мощность в гидротурбинах выражается как мощность, приходящаяся на единицу площади проходного сечения потока (МВт/м²). Этот параметр напрямую зависит от давления (напора) и скорости воды, проходящей через рабочее колесо. Чем выше давление, создаваемое перепадом уровней воды, тем больше энергия, передаваемая лопастям турбины.

Основное давление определяется гидростатическим напором H (в метрах), который рассчитывается как разница уровней верхнего и нижнего бьефов ГЭС. Физическое давление p (в Паскалях) вычисляется через плотность воды ρ и ускорение свободного падения g: p = ρ·g·H. Для стандартных условий (ρ=1000 кг/м³, g=9.81 м/с²) каждые 10 метров напора создают давление ≈0.1 МПа.

Формулы для расчёта мощности и удельной мощности

Мощность турбины P (МВт) определяется по формуле:

P = η·ρ·g·H·Q,

где η – КПД турбины, Q – расход воды (м³/с). Удельная мощность Pуд (МВт/м²) рассчитывается через площадь сечения потока A (м²):

Pуд = P / A = η·ρ·g·H·(Q/A).

Поскольку Q/A = v (средняя скорость потока), формула упрощается:

Pуд = η·ρ·g·H·v.

Скорость v зависит от конструкции турбины и напора, обычно v ≈ φ√(2gH), где φ – коэффициент скорости (0.7–0.95).

- При увеличении напора H в 2 раза удельная мощность возрастает примерно в 2√2 раза (≈2.8 раза) из-за нелинейной зависимости v∼√H.

- Типовые значения Pуд для различных ГЭС:

- Низконапорные (H<30 м): 1–5 МВт/м²

- Средненапорные (H=30–100 м): 5–15 МВт/м²

- Высоконапорные (H>100 м): 15–40 МВт/м²

| Параметр | Значение | Единицы |

|---|---|---|

| Напор (H) | 120 | м |

| Расход (Q) | 150 | м³/с |

| Площадь сечения (A) | 12 | м² |

| КПД (η) | 0.92 | - |

| Мощность (P) | 162.3 | МВт |

| Удельная мощность (Pуд) | 13.5 | МВт/м² |

Удельная мощность режущего инструмента в станках ЧПУ

Удельная мощность резания (Pуд) характеризует энергозатраты на удаление единицы объема материала, выражаясь в Вт·см³/мин или кВт·см³/мин. Рассчитывается по формуле: Pуд = Pрез / Q, где Pрез – мощность резания, Q – объем снимаемого материала в единицу времени. Этот показатель служит объективным критерием энергоэффективности процесса обработки независимо от типа оборудования.

Значение Pуд определяется физико-механическими свойствами заготовки, геометрией инструмента, параметрами режима резания (скорость, подача, глубина) и условиями охлаждения. Для титановых сплавов удельная мощность достигает 30-60 Вт·см³/мин, для алюминия – 5-15 Вт·см³/мин, для инструментальных сталей – 40-80 Вт·см³/мин. Превышение нормативных значений сигнализирует о чрезмерном износе инструмента или неоптимальных режимах.

Применение в управлении процессами ЧПУ

Мониторинг и диагностика: Контроль Pуд в реальном времени позволяет выявлять аномалии обработки:

- Резкий рост указывает на затупление кромки или поломку пластины

- Снижение ниже нормы – признак недостаточного съема материала

Оптимизация программ: На основе эталонных значений Pуд для материалов:

- Автоматически корректируют подачи и скорости

- Предотвращают вибрации и термические деформации

- Рассчитывают максимально допустимую глубину резания

| Материал | Pуд (Вт·см³/мин) | Рекомендуемые скорости (м/мин) |

| Алюминий 6061 | 5-12 | 300-800 |

| Сталь 45 | 30-45 | 150-250 |

| Нерж. сталь AISI 304 | 50-70 | 80-120 |

Современные ЧПУ-контроллеры интегрируют датчики мощности шпинделя для автоматической подстройки режимов, обеспечивая стабильность Pуд. Это увеличивает стойкость инструмента на 20-35% и сокращает энергопотребление при серийном производстве.

Расход топлива ракетных двигателей на кг тяги

Удельный расход топлива ракетного двигателя, выраженный в килограммах топлива в секунду на единицу тяги (кг/(с·кгс)), является ключевым показателем эффективности. Он определяется как отношение массового расхода топлива 𝑚̇ к создаваемой тяге 𝐹: 𝑔 = 𝑚̇ / 𝐹. Этот параметр обратно пропорционален удельному импульсу 𝐼уд, связанному с ним формулой 𝑔 = 1 / (𝐼уд · 𝑔0), где 𝑔0 ≈ 9,81 м/с² – стандартное ускорение свободного падения.

Чем ниже удельный расход топлива, тем выше экономичность двигателя, так как для создания одинаковой тяги требуется меньшее количество топлива. Например, двигатели с 𝐼уд = 300 с имеют расход ~0,00034 кг/(с·Н) или ~0,0033 кг/(с·кгс). Для криогенных водородно-кислородных двигателей (𝐼уд до 450 с) значение снижается до ~0,0023 кг/(с·кгс), что на 30% эффективнее керосиновых аналогов.

| Тип двигателя | Удельный импульс (с) | Расход топлива (кг/(с·кгс)) |

|---|---|---|

| Твердотопливный | 250–290 | 0,0035–0,0041 |

| ЖРД (керосин-кислород) | 300–350 | 0,0029–0,0033 |

| ЖРД (водород-кислород) | 380–450 | 0,0023–0,0027 |

| Электрический ионный | 2000–5000 | 0,0002–0,0005 |

Оптимизация этого параметра критична для проектирования ракет: снижение расхода на 10% уменьшает стартовую массу носителя на 20–40% для орбитальных миссий. Ограничениями выступают физико-химические свойства топлив, давление в камере сгорания и конструкционные материалы. В гибридных и электрических двигателях достигаются экстремально низкие значения расхода, но при малой абсолютной тяге, что сужает область их применения.

Требования к удельной мощности в спортивном мотостроении

В гоночных дисциплинах ключевой критерий – достижение максимального соотношения мощности к массе двигателя. Высокая удельная мощность напрямую влияет на разгонную динамику, пиковую скорость и маневренность мотоцикла. Инженеры стремятся минимизировать массу силового агрегата при одновременном форсировании отдачи, что требует применения легких сплавов, композитных материалов и сложных систем наддува.

Регламенты соревнований устанавливают жесткие ограничения: например, в MotoGP действует лимит объёма двигателя (1000 см³), минимальный вес мотоцикла (157 кг) и запрет на турбонаддув. В классах Moto3 и Moto2 дополнительно контролируются максимальные обороты и тип топлива. Нарушение нормативов ведет к дисквалификации, что делает оптимизацию удельной мощности в рамках правил критически важной.

Факторы проектирования и ограничения

При разработке двигателей учитывают:

- Теплонапряженность – необходимость эффективного охлаждения при экстремальных нагрузках

- Ресурс узлов – баланс между мощностью и долговечностью в условиях ограниченного числа замен

- Топливная эффективность – снижение расхода без потери отдачи для соответствия лимитам заправки

| Класс | Удельная мощность (л.с./кг) | Ограничивающие факторы |

|---|---|---|

| MotoGP | 1.5–1.7 | Объем цилиндров, электронные системы |

| World Superbike | 1.3–1.5 | Серийная база двигателя, вес мотоцикла |

| MotoE | 0.9–1.1 | Ёмкость батарей, тепловой режим |

Эволюция требований стимулирует внедрение инноваций: керамические покрытия цилиндров, титановые шатуны, адаптивные системы выпуска. При этом сохраняется тренд на снижение рабочего объёма при росте эффективности сгорания – современные 4-цилиндровые двигатели MotoGP развивают свыше 290 л.с. при массе менее 160 кг.

Анализ удельной мощности тяговых электродвигателей локомотивов

Удельная мощность тягового электродвигателя (ТЭД) локомотива рассчитывается как отношение его номинальной мощности (кВт) к массе (кг), выражаясь в кВт/кг. Этот показатель напрямую определяет тяговые характеристики локомотива: высокие значения позволяют достигать больших скоростей и ускорений при перевозке тяжелых составов, а также снижают общий вес экипажной части, уменьшая нагрузку на рельсы.

Ключевым технологическим вызовом является обеспечение высокой удельной мощности без ущерба для надежности и ресурса двигателя. Конструкторы вынуждены искать компромисс между мощностными параметрами, тепловым режимом, механической прочностью и габаритами агрегата. Повышение этого параметра требует применения инновационных материалов и решений в проектировании магнитных систем, охлаждения и изоляции.

Факторы и методы оптимизации

На величину удельной мощности ТЭД влияют несколько критических факторов:

- Система охлаждения: Интенсивное воздушное, независимое вентилирование или жидкостное охлаждение (масло/антифриз) существенно повышают отвод тепла, позволяя нагружать двигатель сильнее.

- Материалы активных частей: Использование электротехнических сталей с низкими потерями на вихревые токи, высокоэнергетических постоянных магнитов (NdFeB) в роторах синхронных двигателей, термостойкой изоляции класса H или выше.

- Конструктивная плотность: Увеличение коэффициента заполнения паза медью обмотки статора, оптимизация геометрии магнитопровода, применение компактных подшипниковых узлов.

- Тип двигателя: Современные асинхронные ТЭД и синхронные на постоянных магнитах (ПМ) обладают более высокой удельной мощностью по сравнению с устаревшими коллекторными машинами.

Основные направления повышения удельной мощности включают:

- Внедрение прямого жидкостного охлаждения обмоток статора, минимизирующего тепловое сопротивление.

- Применение композитных материалов в корпусах и деталях для снижения массы при сохранении прочности.

- Оптимизацию алгоритмов векторного управления частотными преобразователями для работы в зонах максимального КПД.

- Использование высокооборотных конструкций (с последующей редукторной передачей), где допустимо.

| Тип локомотива / Двигатель | Удельная мощность (кВт/кг) | Примечания |

|---|---|---|

| Электровозы с коллекторными ТЭД (старые) | 0.15 – 0.25 | Ограничены искрением, нагревом |

| Современные электровозы (асинхронные ТЭД) | 0.35 – 0.55 | С воздушным/независимым охлаждением |

| Перспективные модели (синхронные с ПМ) | 0.60 – 0.85+ | С жидкостным охлаждением обмоток |

| Высокоскоростные поезда (моторные вагоны) | 0.70 – 1.00 | Компактные высокооборотные двигатели |

Повышение удельной мощности ТЭД кардинально улучшает эксплуатационные показатели локомотива: увеличивается коэффициент полезного использования сцепного веса, снижается удельный расход электроэнергии, растет производительность. Однако это требует сложных инженерных решений и увеличения стоимости производства, что определяет экономическую целесообразность применения таких двигателей в конкретных условиях эксплуатации.

Методы снижения веса в электромобилях через удельную мощность

Повышение удельной мощности (Вт/кг) электромобилей напрямую зависит от снижения массы компонентов при сохранении или росте их энергетических характеристик. Уменьшение веса конструкции позволяет либо увеличить запас хода при том же объёме батареи, либо использовать менее ёмкую (и лёгкую) батарею для достижения заданной дальности, что создает синергетический эффект для всей системы.

Ключевым аспектом является оптимизация соотношения массы силовой установки (электродвигатель, инвертор) и накопителя энергии (батарея). Снижение веса этих высокодолевых компонентов критически влияет на общую удельную мощность транспортного средства, улучшая динамику разгона, энергоэффективность и манёвренность.

Стратегии снижения массы

1. Оптимизация аккумуляторных систем:

- Переход на высокоэнергетические катодные материалы (NMC 811, NCA, безникелевые LMFP)

- Внедрение кремний-углеродных анодов для повышения плотности энергии

- Использование твердотельных электролитов, позволяющих применять литиевые аноды

- Интеграция элементов в структурные батареи (cell-to-pack, cell-to-chassis)

2. Облегчение электропривода:

- Применение редкоземельных магнитов с высокой коэрцитивной силой для компактных двигателей

- Использование охлаждаемых маслом обмоток с повышенной токовой нагрузкой

- Внедрение интегральных конструкций "мотор-редуктор" с алюминиевыми корпусами

- Применение карбонатных систем охлаждения инверторов с прямым монтажом SiC-транзисторов

3. Материальная инженерия кузова и шасси:

- Многослойные композиты (углепластик, базальтопластик) в несущих панелях

- Гибридные конструкции из алюминиевых сплавов и магния

- Топологическая оптимизация литых узлов с генеративным дизайном

- Функциональная интеграция (например, силовые элементы в панелях пола)

| Компонент | Традиционные материалы | Перспективные решения | Эффект снижения веса |

|---|---|---|---|

| Кузов | Сталь (120-180 кг) | Алюминий + композиты | 35-50% |

| Батарея | NMC 622 (≈180 Вт·ч/кг) | Si-анод + NMC 811 | +25% плотности энергии |

| Двигатель | Стальной корпус (≈40 кг) | Алюминиевый корпус + прямое охлаждение | 20-30% |

Системные эффекты достигаются за счёт каскадного снижения веса: облегчение кузова позволяет уменьшить мощность двигателя и ёмкость батареи, что дополнительно снижает массу и повышает удельную мощность платформы. Критически важна балансировка между стоимостью материалов, технологичностью и конечными характеристиками.

Расчёт удельной нагрузки на крыло в аэродинамике

Удельная нагрузка на крыло (W/S) определяется как отношение веса летательного аппарата к площади его несущей поверхности. Рассчитывается по формуле: W/S = m · g / S, где m – масса аппарата, g – ускорение свободного падения (≈9.81 м/с²), S – площадь крыла. Данный параметр измеряется в Н/м² или Па, альтернативно – в кг/м² при использовании массы вместо веса.

Эта величина критически влияет на летные характеристики. Высокая удельная нагрузка характерна для скоростных самолетов, обеспечивая снижение лобового сопротивления на крейсерских режимах, но требует длинных ВПП для взлета/посадки. Низкие значения типичны для планеров и легкой авиации – они улучшают маневренность, сокращают дистанции разбега/пробега и уменьшают скорость сваливания.

Факторы влияния и практическое применение

Ключевые зависимости:

- Скорость сваливания (Vs): Vs ∝ √(W/S). Снижение нагрузки позволяет безопасно летать на малых скоростях.

- Скороподъемность: Высокая W/S ухудшает вертикальную маневренность при равной тяговооруженности.

- Устойчивость к турбулентности: Аппараты с большей W/S менее подвержены воздействию воздушных потоков.

| Тип ВС | W/S (кг/м²) | W/S (Н/м²) |

|---|---|---|

| Планер | 30-50 | 300-500 |

| Легкий самолет | 80-100 | 800-1000 |

| Истребитель | 300-600 | 3000-6000 |

| Пассажирский лайнер | 500-700 | 5000-7000 |

Расчетные ограничения:

- Минимальная W/S лимитируется прочностью конструкции крыла

- Максимальная W/S определяется требованиями к взлетно-посадочным дистанциям

- Оптимизация требует компромисса между аэродинамическим качеством, массой и прочностью

Тепловые расчеты высоковольтных трансформаторов (кВт/кг)

Удельная мощность (кВт/кг) служит ключевым параметром при проектировании систем охлаждения высоковольтных трансформаторов. Она отражает количество тепла, выделяемого на единицу массы активной части (магнитопровод и обмотки). Превышение допустимых значений ведет к локальному перегреву, деградации изоляции и сокращению срока службы оборудования. Точный расчет тепловыделения позволяет оптимизировать конструкцию охлаждающих устройств – радиаторов, вентиляторов, масляных контуров.

Основные тепловые потери в трансформаторе складываются из потерь в меди обмоток (PCu) и потерь в стали магнитопровода (PFe). Их суммарное значение (PΣ) определяет общую мощность тепловыделения. Удельная мощность (Pуд) рассчитывается по формуле: Pуд = PΣ / m, где m – масса активных материалов. Для мощных силовых трансформаторов Pуд обычно находится в диапазоне 0.5–1.5 кВт/тонну (0.0005–0.0015 кВт/кг), но критически важна неравномерность распределения.

Факторы, влияющие на тепловой режим

- Плотность тока в обмотках: Повышение плотности тока увеличивает PCu пропорционально квадрату значения (PCu ∝ J²).

- Магнитная индукция: Рост индукции вызывает увеличение PFe (потери на гистерезис ∝ Bn, вихревые токи ∝ B²).

- Конструкция магнитопровода: Тип шихтовки, качество электротехнической стали, толщина листов.

- Система охлаждения: Эффективность отвода тепла (естественная циркуляция масла, принудительное воздушное/масляное охлаждение).

Расчет теплового поля требует решения дифференциальных уравнений теплопроводности с учетом граничных условий. Для этого применяются методы:

- Аналитические модели (упрощенные, для предварительной оценки).

- Численное моделирование (МКЭ): Позволяет визуализировать температурные поля и выявить "горячие точки".

| Компонент | Доля в общих потерях (%) | Зона максимального нагрева |

|---|---|---|

| Обмотки ВН/НН | 60–75 | Осевые каналы, места изгибов |

| Магнитопровод | 20–35 | Углы стыков, зоны крепления |

| Конструктивные элементы | 5–10 | Стяжные шпильки, бак |

Нормирование Pуд и локальных температур регламентируется стандартами (ГОСТ, IEC). Превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над температурой охлаждающей среды не должно выходить за пределы класса нагревостойкости изоляции (например, 105°C для класса А). Контроль Pуд напрямую влияет на габариты трансформатора и экономию материалов при сохранении надежности.

Удельная мощность в конденсаторных установках (Вт/см³)

Удельная мощность конденсаторных установок характеризует количество запасаемой энергии на единицу объёма и выражается в ваттах на кубический сантиметр (Вт/см³). Этот параметр критичен для современных электронных устройств, где компактность и эффективность являются ключевыми требованиями. Высокая удельная мощность позволяет уменьшить габариты систем хранения энергии без снижения их производительности, что особенно важно для портативной техники и электромобилей.

На показатель влияют физические свойства диэлектрика: диэлектрическая проницаемость, пробивное напряжение и толщина слоя. Увеличение проницаемости и рабочего напряжения при одновременном уменьшении толщины изолятора повышает удельную мощность. Однако эти параметры взаимозависимы: уменьшение толщины диэлектрика снижает пробивное напряжение, что требует поиска компромиссных решений при проектировании.

Ключевые аспекты и методы оптимизации

Факторы, ограничивающие удельную мощность:

- Пробой диэлектрика при высоких напряжениях

- Тепловыделение при быстрых циклах заряда/разряда

- Ограничения материалов по диэлектрической прочности

Современные подходы к увеличению показателя:

- Применение композитных диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью

- Использование многослойных структур (MLCC - multilayer ceramic capacitors)

- Разработка нанопористых материалов с увеличенной эффективной площадью обкладок

| Тип конденсатора | Типичная удельная мощность (Вт/см³) |

|---|---|

| Электролитические (алюминиевые) | 0.1-0.5 |

| Керамические (MLCC) | 1.0-5.0 |

| Суперконденсаторы | 0.5-2.5 |

Перспективные направления включают графеновые ионы-обкладки, квантовые конденсаторы и метаматериалы. Технологии 3D-интеграции позволяют увеличивать эффективную площадь электродов без роста занимаемого объёма, что потенциально может поднять удельную мощность до 10-15 Вт/см³ в ближайшие годы.

Влияние удельной мощности на износ подшипников

Удельная мощность, характеризующая мощность, приходящуюся на единицу площади или объема механизма или его элемента, является ключевым фактором нагрузки на подшипниковые узлы. Чем выше удельная мощность агрегата (двигателя, турбины, редуктора), тем значительнее силовое воздействие передается через валы на опорные подшипники. Это прямое силовое воздействие формирует контактные напряжения в зонах взаимодействия тел качения (или скольжения) с дорожками качения.

Повышенная удельная мощность неизбежно приводит к росту рабочих температур в узле трения. Это вызвано как увеличением трения при возросших нагрузках, так и выделением большего количества тепла от самого мощного агрегата. Высокая температура негативно сказывается на свойствах смазочного материала: ускоряется его старение, повышается склонность к окислению, снижается вязкость и несущая способность масляной пленки.

Основные механизмы влияния повышенной удельной мощности

Увеличение удельной мощности провоцирует следующие процессы, ускоряющие износ подшипников:

- Рост контактных напряжений: Высокая нагрузка на единицу площади контакта приводит к пластической деформации микронеровностей, усталостному выкрашиванию (питтингу) рабочих поверхностей дорожек качения и тел качения.

- Перегрев узла:

- Деградация смазки: Масло теряет вязкость, что ведет к истончению или разрыву разделяющей масляной пленки, переходу на граничное трение и задирам.

- Термические деформации: Неравномерный нагрев может вызвать коробление валов, корпусов подшипников и самих колец, нарушая соосность и оптимальные зазоры, что создает дополнительные паразитные нагрузки.

- Снижение твердости материалов: При критических температурах возможно отпускание (снижение твердости) сталей колец и тел качения, резко повышающее их изнашиваемость.

- Усиление вибраций и ударных нагрузок: Мощные агрегаты часто генерируют более высокий уровень вибраций. Повышенная удельная мощность усиливает передачу этих динамических нагрузок на подшипники, вызывая усталостные повреждения, образование ложных бринеллей (вмятины от вибрации в неподвижном состоянии) и ускоренный износ.

- Превышение расчетных режимов: Подшипники проектируются на определенный ресурс при заданных нагрузках и скоростях. Постоянная работа при удельной мощности, превышающей расчетную, неизбежно приводит к многократному сокращению срока службы из-за совместного действия всех перечисленных факторов.

Чувствительность различных типов подшипников:

| Тип подшипника | Чувствительность к высокой удельной мощности | Причина |

|---|---|---|

| Шариковые радиальные | Высокая | Точечный контакт, ограниченная площадь восприятия нагрузки, склонность к перекосу при высоких моментах. |

| Роликовые цилиндрические | Средняя | Линейный контакт, лучшая нагрузочная способность, но чувствительны к перекосам. |

| Роликовые конические | Средняя/Относительно низкая | Хорошо воспринимают комбинированные нагрузки (радиальные и осевые), характерные для мощных передач. |

| Роликовые сферические | Относительно низкая | Самоустанавливаемость компенсирует перекосы, хорошая грузоподъемность. |

| Подшипники скольжения | Зависит от исполнения | При наличии эффективной системы смазки под давлением могут выдерживать очень высокие удельные нагрузки, но критичны к состоянию смазки и температуре. |

Следовательно, при проектировании и эксплуатации высокооборотных и мощных агрегатов строгий учет влияния удельной мощности на подшипниковые узлы является критически важным. Необходимы точные расчеты ожидаемых нагрузок, выбор подшипников с достаточным запасом по динамической грузоподъемности, применение эффективных систем смазки и охлаждения, а также постоянный мониторинг температуры и вибрации для предотвращения катастрофического износа и выхода оборудования из строя. Компромисс между стремлением к максимальной удельной мощности и обеспечением приемлемого ресурса подшипников – ключевая задача инженера.

Оптимизация размеров корпусов микросхем по мощности теплоотдачи

Корпус микросхемы выступает основным каналом для отвода тепла, генерируемого при работе кристалла. Чем выше мощность рассеивания элемента, тем интенсивнее требуется охлаждение, что напрямую влияет на конструкцию корпуса. Недостаточная площадь поверхности или неподходящий материал приводят к критическому перегреву, снижению надежности и преждевременному выходу устройства из строя.

Удельная мощность (Вт/см³ или Вт/г) является ключевым параметром при проектировании, так как определяет тепловую нагрузку на единицу объема или массы корпуса. Оптимизация размеров направлена на достижение баланса между компактностью изделия и его способностью эффективно передавать тепло во внешнюю среду через конвекцию, теплопроводность или излучение без превышения допустимой температуры перехода.

Критические аспекты оптимизации

При разработке корпусов учитывают следующие факторы:

- Теплопроводность материалов: Использование керамики (AlN, Al₂O₃), металлических теплораспределительных крышек (Cu, CuW) или термопластов с наполнителями для улучшения отвода тепла от кристалла.

- Площадь поверхности: Увеличение площади радиаторов, ребер охлаждения или применение корпусов с выводами-теплоотводами (PowerPAD, D²PAK).

- Термосопротивление "кристалл-корпус-среда" (RthJA): Минимизация RthJA за счет:

- Оптимального расположения кристалла на подложке

- Качественных термоинтерфейтов (паяные соединения, термопасты)

- Сокращения путей теплового потока

Для оценки эффективности применяют тепловое моделирование (метод конечных элементов) и экспериментальные измерения. Результаты позволяют корректировать геометрию корпуса, толщину стенок, распределение выводов и выбор материалов. Современные подходы включают:

- Интеграцию тепловых труб или паровых камер в корпус BGA для высокопроизводительных процессоров

- Адаптивное изменение толщины медного основания QFN-корпусов в зонах максимального нагрева

- Использование композитных материалов с анизотропной теплопроводностью

| Тип корпуса | Типовая Pрас (Вт) | Стратегии оптимизации |

|---|---|---|

| QFN/DFN | 1-5 | Экспонированная термоплощадка, паяная к плате |

| TO-220 | 10-50 | Металлический фланец + внешний радиатор |

| BGA | 30-150+ | Термопрокладки, интегрированный теплораспределитель (IHS), матрица тепловых столбиков |

Экономический фактор ограничивает применение дорогостоящих решений, вынуждая искать компромисс между стоимостью, габаритами и тепловыми характеристиками. Перспективным направлением считается со-дизайн кристалла и корпуса на ранних стадиях разработки, где тепловые модели интегрируются в САПР для автоматизированной оптимизации геометрии под заданный тепловой режим.

Сравнение удельной мощности Li-ion и LiFePO4 аккумуляторов

Удельная мощность измеряется в Вт/кг и определяет способность аккумулятора быстро отдавать энергию относительно его массы. Для Li-ion (обычно NMC/NCA-химии) этот показатель значительно выше благодаря низкому внутреннему сопротивлению и высокой ионной проводимости катодных материалов. Технология обеспечивает интенсивный разряд, критичный для приложений с пиковыми нагрузками.

LiFePO4-батареи демонстрируют более скромные значения удельной мощности из-за особенностей кристаллической структуры фосфата железа. Хотя они уступают в динамических характеристиках, их преимущество – стабильность параметров при высоких токах разряда и минимальный риск перегрева. Это определяет нишевое применение каждой технологии.

Ключевые отличия

| Параметр | Li-ion (NMC/NCA) | LiFePO4 |

|---|---|---|

| Типовая удельная мощность | 250-340 Вт/кг | 120-200 Вт/кг |

| Пиковые нагрузки | Оптимален для кратковременных скачков (8-10С) | Стабилен при постоянных высоких токах (3-5С) |

| Деградация при высокомощном разряде | Ускоренная при превышении 40°C | Минимальная даже при 60°C |

Следствия для применения:

- Li-ion доминируют в электротранспорте (электромобили, дроны) и электроинструменте, где требуются резкие ускорения.

- LiFePO4 выбирают для стационарных накопителей, солнечных систем и промышленного оборудования с длительными высокотоковыми циклами.

Расчёт прочности турбинных лопаток от тепловых нагрузок

Тепловые нагрузки на лопатки газовых и паровых турбин возникают из-за воздействия высокотемпературных рабочих сред и создают термические напряжения, которые накладываются на механические напряжения от центробежных сил и газодинамического напора. Эти напряжения критичны для целостности конструкции, особенно в зонах крепления лопаток и по кромкам профиля, где температурные градиенты максимальны.

Неравномерный нагрев лопатки вызывает её деформацию и внутренние усилия из-за разницы коэффициентов теплового расширения материалов и конструктивных ограничений. Особую опасность представляют циклические тепловые удары при пусках и остановах турбины, приводящие к усталостным повреждениям. Точный расчёт требует совместного решения уравнений теплопередачи и упругости с учётом реального распределения температуры по объёму лопатки.

Ключевые аспекты расчёта

Основные параметры, определяющие тепловую прочность:

- Температурное поле: Распределение температуры по длине, ширине и толщине профиля, зависящее от режима работы, эффективности систем охлаждения и теплофизических свойств материала.

- Термические напряжения (σтерм): Возникают при запрете теплового расширения или из-за перепада температур между соседними зонами. Рассчитываются по формуле:

σтерм = E · α · ΔT / (1 - ν),

где E – модуль упругости, α – коэффициент теплового расширения, ΔT – перепад температур, ν – коэффициент Пуассона. - Эквивалентные напряжения: Суммарное воздействие термических (σтерм) и механических (σцентр, σгаз) напряжений, определяемое критериями прочности (например, энергетическая теория фон Мизеса).

Методы обеспечения прочности включают:

- Применение жаропрочных сплавов с высокой длительной прочностью и стойкостью к ползучести.

- Конструктивное охлаждение лопаток (внутренние каналы, пленочное охлаждение).

- Оптимизацию геометрии для снижения локальных градиентов температуры.

- Расчёт ресурса с учётом малоцикловой усталости от теплосмен.

| Фактор риска | Последствие | Метод компенсации |

|---|---|---|

| Локальный перегрев кромки | Плавление, трещины | Пористое охлаждение, термобарьерные покрытия |

| Циклические теплосмены | Усталостное разрушение | Контролируемые пуски/остановы, материалы с низким α |

| Ползучесть материала | Накопление пластической деформации | Сплав с карбидными упрочнителями, ограничение температуры |

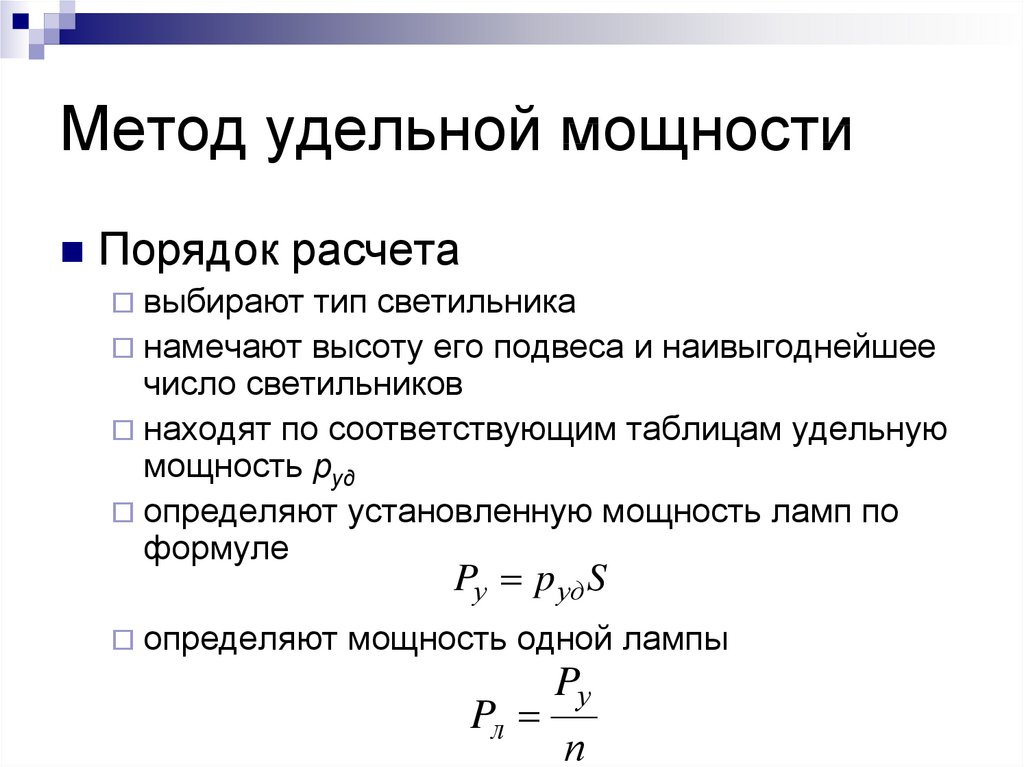

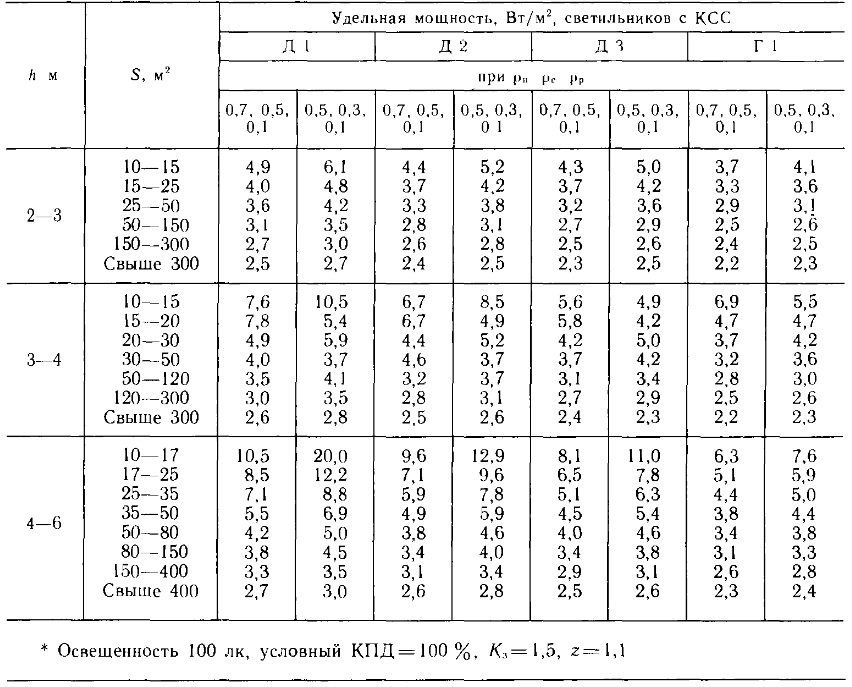

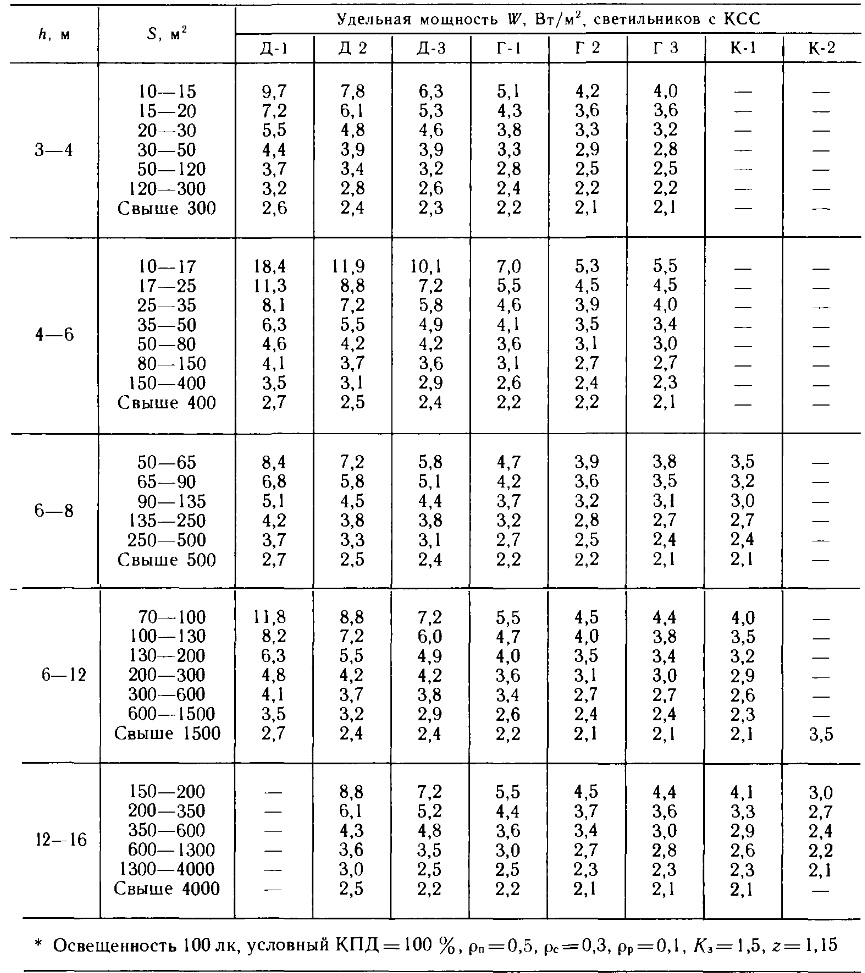

Нормы удельной мощности освещения в производственных цехах

Нормы удельной мощности освещения регламентируют максимально допустимый расход электроэнергии (Вт/м²) на искусственное освещение производственных помещений. Эти показатели устанавливаются нормативными документами (СП 52.13330, СанПиН) и учитывают характеристики зрительной работы, тип светильников, высоту подвеса, отражающие свойства поверхностей.

Цель нормирования – обеспечение энергоэффективности без ущерба для требуемых уровней освещенности и качества световой среды. Удельная мощность служит ориентиром при проектировании и экспертизе осветительных установок, позволяя оценить рациональность выбранных решений.

Ключевые аспекты нормирования

Нормы дифференцируются по следующим критериям:

- Разряд зрительной работы: Точность операций (от наивысшей точности до обзора помещений)

- Тип источника света: Отдельные значения для ламп накаливания, люминесцентных, светодиодных и ДРЛ

- Система освещения: Общая, комбинированная или локализованная

- Высота установки светильников: От 2 до 6 метров и более

Примеры нормативов для светодиодных светильников (общая система, высота 2-4 м):

| Разряд работы | Освещенность (лк) | Удельная мощность (Вт/м²) |

|---|---|---|

| I (наивысшей точности) | 1500 | 11.0 |

| IV (средней точности) | 400 | 4.2 |

| VII (общее наблюдение) | 75 | 1.0 |

Важные уточнения:

- Нормы приведены для светильников без учёта потерь в пускорегулирующей аппаратуре

- Допускается превышение норм до 20% при использовании световых приборов с КПД выше 70%

- Для помещений с аварийным освещением удельная мощность рассчитывается отдельно

Методы повышения удельной мощности двигателей дронов

Удельная мощность, определяемая как отношение выходной мощности к массе двигателя, является критическим параметром для дронов, непосредственно влияющим на грузоподъемность, маневренность и продолжительность полета. Повышение этого показателя позволяет увеличить эффективность летательных аппаратов при сохранении или уменьшении их габаритов.

Для достижения высоких значений удельной мощности применяются комплексные инженерные решения, охватывающие оптимизацию конструкции, использование передовых материалов и внедрение инновационных технологий. Эти подходы направлены на одновременное увеличение генерируемой мощности и снижение массы силовой установки.

Ключевые направления оптимизации

- Усовершенствование электродвигателей:

- Применение бесщеточных двигателей с высокоэнергетическими неодимовыми магнитами

- Уменьшение массы обмоток за счет полых проводников и оптимизированной геометрии

- Использование безжелезных сердечников для снижения магнитных потерь и инерции

- Легкие композитные материалы:

- Корпуса из углеродного волокна и кевлара

- Титановые сплавы для ответственных элементов конструкции

- Полимерные детали с керамическими наполнителями

- Эффективные системы охлаждения:

- Микроканальные радиаторы с фазовым переходом

- Интегрированные воздушные дефлекторы с аэродинамическим профилем

- Термопроводящие полимеры для распределения тепла

- Продвинутые источники питания:

- Литий-полимерные аккумуляторы с повышенной плотностью энергии

- Твердотельные батареи с улучшенными массогабаритными показателями

- Гибридные системы с суперконденсаторами для пиковых нагрузок

- Аэродинамические улучшения:

- Винты изменяемого шага с композитными лопастями

- Кольцевые обтекатели для снижения индуктивных потерь

- Оптимизация зазоров между ротором и статором

Требования к удельной мощности буровых установок

Удельная мощность (отношение мощности силовой установки к массе или габаритам оборудования) выступает ключевым параметром при проектировании буровых комплексов. Она напрямую определяет мобильность установки, скорость проходки, глубину бурения и способность работать с различными типами горных пород.

Высокие значения удельной мощности необходимы для обеспечения эффективного разрушения породы при ограничениях по массе транспортируемого оборудования. Это критически важно для мобильных буровых установок на шасси, работающих в труднодоступных районах, где требования к компактности и весу особенно жесткие.

Ключевые аспекты требований

Основные требования к удельной мощности буровых установок фокусируются на:

- Тип породы: Для твердых абразивных пород требуются установки с повышенной удельной мощностью для создания необходимого усилия на долоте и крутящего момента.

- Глубина бурения: Увеличение глубины скважины требует большей мощности для преодоления сопротивления, трения бурильной колонны и эффективной очистки забоя.

- Мобильность и компактность: Мобильные установки (автомобильные, самоходные) должны сочетать достаточную мощность с минимальной массой и габаритами для транспортировки по дорогам общего пользования и работы на ограниченных площадках.

Дополнительные требования включают:

- Энергоэффективность: Максимальная отдача мощности при минимальном расходе топлива или электроэнергии для снижения эксплуатационных затрат.

- Надежность и долговечность: Конструкция силового агрегата и трансмиссии должна выдерживать пиковые нагрузки и длительную работу в тяжелых условиях без потери эффективности.

- Адаптивность: Возможность регулировки мощности в зависимости от текущих условий бурения для оптимизации процесса и снижения износа.

- Экологичность: Ограничение выбросов и шума, особенно при работе вблизи населенных пунктов или в природоохранных зонах.

| Тип буровой установки | Основной акцент требований к удельной мощности |

|---|---|

| Малая мобильная (на автомобильном шасси) | Максимальная мощность при минимальной массе и габаритах для быстрой перевозки и работы на стесненных участках |

| Крупная стационарная (нефтегазовое бурение) | Обеспечение огромной абсолютной мощности для больших глубин и диаметров, при этом удельная мощность важна для оптимизации массы конструкции и фундаментов |

| Самоходная горная | Баланс высокой удельной мощности для проходки твердых пород с маневренностью и устойчивостью на пересеченной местности |

Расчёт металлоёмкости конструкций кранов по удельной мощности

Удельная мощность (Nуд), измеряемая в кВт/т, отражает отношение мощности привода механизма подъёма к номинальной грузоподъёмности крана (Q). Этот параметр напрямую коррелирует с металлоёмкостью конструкции (mмет), выражаемой в т/т или кг/т, так как увеличение мощности требует усиления несущих элементов, силовых передач и опорных систем. Чем выше Nуд, тем больше масса металлоконструкций для обеспечения прочности, жёсткости и динамической устойчивости при работе с заданными скоростями и ускорениями.

Эмпирическая зависимость металлоёмкости от удельной мощности описывается формулой: mмет = K · Nудα, где K – коэффициент, учитывающий тип крана (мостовой, башенный, козловой), α – показатель степени (обычно 0.5–0.8). Для типовых проектов используют нормативные графики или таблицы, связывающие Nуд с mмет при фиксированных пролётах и высотах подъёма. Например, для мостовых кранов грузоподъёмностью 10 т при Nуд = 0.8 кВт/т металлоёмкость составляет ≈1.2 т/т, а при Nуд = 1.5 кВт/т – уже ≈1.8 т/т.

Факторы влияния и практическое применение

На точность расчёта влияют:

- Конструктивная схема: однобалочные краны имеют меньшую mмет при том же Nуд по сравнению с двухбалочными.

- Режим работы (группа классификации по ISO): для режимов с частыми пусками/остановками (например, А6–А7) требуются запасы прочности, увеличивающие mмет на 15–25%.

- Материалы: применение высокопрочных сталей (например, HSLA) снижает mмет при сохранении Nуд.

Оптимизация металлоёмкости через Nуд включает:

- Выбор рациональных скоростей подъёма и перемещения тележки для минимизации Nуд.

- Анализ чувствительности mмет к изменению Nуд на этапе ТЗ.

- Сравнение альтернативных приводных систем (редукторы, двигатели) по критерию mмет/Nуд.

| Тип крана (Q=20т) | Nуд, кВт/т | mмет, т/т |

|---|---|---|

| Мостовой (L=22.5 м) | 0.9 | 1.05 |

| Козловой (L=30 м) | 1.1 | 1.32 |

| Башенный (H=40 м) | 1.4 | 2.10 |

Расчёт позволяет прогнозировать стоимость конструкции и транспортные расходы на этапе концептуального проектирования. Превышение оптимального Nуд ведёт к перерасходу металла до 30%, занижение – к риску динамических перегрузок и снижению производительности.

Влияние удельной мощности на уровень шума вентиляторов

Удельная мощность напрямую коррелирует с акустическими характеристиками вентиляторов. Чем выше значение удельной мощности (Вт/(м³/с)), тем больше энергии преобразуется не только в воздушный поток, но и в паразитные вибрации и турбулентные возмущения. Эти явления генерируют широкополосный шум, интенсивность которого возрастает пропорционально мощности, расходуемой на преодоление аэродинамического сопротивления и механических потерь.